地景 文學 作文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦方群寫的 桃園詩行 和鍾玲的 我的青芽歲月都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自秀威資訊 和九歌所出版 。

國立清華大學 中國語文學系所 丁威仁所指導 陳秋明的 竹塹文學獎兒童詩得獎作品研究 (2021),提出地景 文學 作文關鍵因素是什麼,來自於竹塹文學獎、兒童詩、評審機制、兒童詩教學、地景書寫。

而第二篇論文國立清華大學 人類學研究所 方怡潔所指導 馬振瀚的 夾縫中的選擇:西安回坊與回族居民的認同建構 (2021),提出因為有 西安回坊、回族、穆斯林、自我認同、空間、多重現代性的重點而找出了 地景 文學 作文的解答。

桃園詩行

為了解決地景 文學 作文 的問題,作者方群 這樣論述:

不是我愛流浪 只是我有翅膀 雲海湧動著山巒的旋律 召喚不能泊岸的思念 把心事泡成一壺打盹的茶,陽光在遲疑,苦澀之後是否回甘?當青春的誓言不再執著,苦難層層打磨出圓滿的年輪,穿梭在中原、新明、龍潭、八德興仁花園夜市,讓福建炒麵大火氤氳出福氣,將橙汁排骨醃製沁入底層的萬千滋味,再用一碗石門鮮魚湯頭回首,凝望,魚片細剖生命的切面,赤裸的辛香嗆辣鑽透肺腑…… 唯有將一生的疲憊託付給桃園的夜,在巾被攤開與摺疊的間隙,請記得我們相擁過。 方群走過馬祖、花蓮、金門、澎湖、宜蘭,在桃園暫時落腳,沿著濱海翻閱潮濕的記憶,走遍桃園各區的地景、蒐羅在地生活樣貌,

並用組詩紀錄夜市小吃、地方文創等,最後以鑲嵌或隱題的手法,向鍾肇政、鄭清文等出身桃園的藝文名家致敬。將桃園的自然景觀、人文風貌如實地呈現在讀者面前。 本書特色 ★繼續以詩漫遊──方群第六本縣市專屬地誌詩集.桃園,描繪桃園的自然景觀、人文風貌,用詩映現這座城市的點點滴滴

地景 文學 作文進入發燒排行的影片

本集主題:「旅行文學的112堂寫作課:作家的日本文學地景紀行及旅行文學寫作便覽」介紹

訪問作者:陳銘磻

內容簡介:

旅行是一種生活學習的態度,

寫作是一種心情結晶的過程。

”這是走一段讓情感融入文字,有思想的旅行文學。”

~作家林央敏讚言~

旅行寫作該怎樣寫才動人?

這本作家的日本文學地景紀行及旅行文學寫作便覽,

知名報導文學作家 陳銘磻,旅行又旅行,寫作再寫作。

一個酷愛旅行、愛寫作、愛文字、愛到日本旅行的男人,

突破性文字,以極利落精簡的500字短文,

描景寫情,有深度、有思想、有感念的地景紀行文風。

款款漫筆描繪春櫻冬雪、夏祭秋楓四季風物詩。

作者更不吝,於「後記」中,整理多年來寫文寫景,整理成簡要理論,並附上文豪作品範例,解析旅行文學描摹要領。

作者簡介:陳銘磻

曾任國小教師、電臺廣播節目主持人。雜誌社總編輯、出版社發行人。電影《香火》編劇。耕莘寫作會主任導師、救國團復興文藝營駐隊導師。獲二○○九年新竹市名人錄。大愛電視臺〈發現〉節目主持人。以〈最後一把番刀〉獲中國時報第一屆報導文學優等獎。曾獲金鼎獎最佳出版獎。《香火》、《報告班長》、《部落•斯卡也答》電影原著。

著作:《賣血人》、《最後一把番刀》、《陳銘磻報導文學集》、《雪落無聲》、《新店渡》、《在旅行中遇見感動》、《微笑,花散里》、《安太郎の爺爺》、《我在日本尋訪源氏物語足跡》、《我在日本尋訪平家物語足跡》、《川端康成文學の旅》、《三島由紀夫文學の旅》、《跟著夏目漱石去旅行》、《跟著芥川龍之介訪羅生門》、《我在京都尋訪文學足跡》、《作文高手大全集》、《一生必讀的50本日本文學名著》、《片段作文》、《國門之都》、《木藝師游禮海》、《無聊的人生,死也不要》、《大漢溪紀行》、《尖石風物詩》、《一生必讀的50本日本文學名著2:魅惑青春篇》等112部。

曾任國小教師、電臺廣播節目主持人。雜誌社總編輯、出版社發行人。電影《香火》編劇。耕莘寫作會主任導師、救國團復興文藝營駐隊導師。獲二○○九年新竹市名人錄。大愛電視臺〈發現〉節目主持人。以〈最後一把番刀〉獲中國時報第一屆報導文學優等獎。曾獲金鼎獎最佳出版獎。《香火》、《報告班長》、《部落•斯卡也答》電影原著。

出版社粉絲頁: 讓我們布克在一起

#李基銘 #fb新鮮事 #生活有意思 #快樂玩童軍

#漢聲廣播電台

YouTube頻道,可以收看

https://goo.gl/IQXvzd

podcast平台,可以收聽

SoundOn https://bit.ly/3oXSlmF

Spotify https://spoti.fi/2TXxH7V

Apple https://apple.co/2I7NYVc

Google https://bit.ly/2GykvmH

KKBOX https://bit.ly/2JlI3wC

Firstory https://bit.ly/3lCHDPi

請支持六個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

Fb新鮮事新聞報粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.fbnews

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

竹塹文學獎兒童詩得獎作品研究

為了解決地景 文學 作文 的問題,作者陳秋明 這樣論述:

1970年到1990年間是兒童詩發展的黃金時代。本論文以2003年至2020年間新竹市文化局主辦的「竹塹文學獎童詩得獎作品」爲研究對象,梳理得獎作品的文學特色及評審評選的原則,對童詩中的新竹地景書寫情形與新竹地景做分析歸納整理,從其了解竹塹文學獎的精神與內涵。並探討新竹市文化局兒童詩徵選活動,對提升童詩創作的功能和童詩教學的影響,確立兒童詩作品在竹塹文學獎中的文學價值。本論文共分七章,第一章「緒論」說明本研究的動機與目的、方法與步驟等。第二章對「竹塹文學獎兒童詩得獎作品」進行刊載背景探討。接著依詩主題分三章進行文本分析,第三章「竹塹文學獎兒童詩得獎作品」的親情與生活書寫,第四章「竹塹文學獎兒

童詩得獎作品」的地景與飲食書寫,第五章「竹塹文學獎兒童詩得獎作品」的自然與生態書寫。第六章「竹塹文學獎兒童詩得獎作品」的修辭特色。第七章「結論」,總結竹塹文學獎兒童詩得獎作品評審機制、文學特色、童詩獎在教學上的意義。關鍵詞:竹塹文學獎、兒童詩、評審機制、兒童詩教學、地景書寫

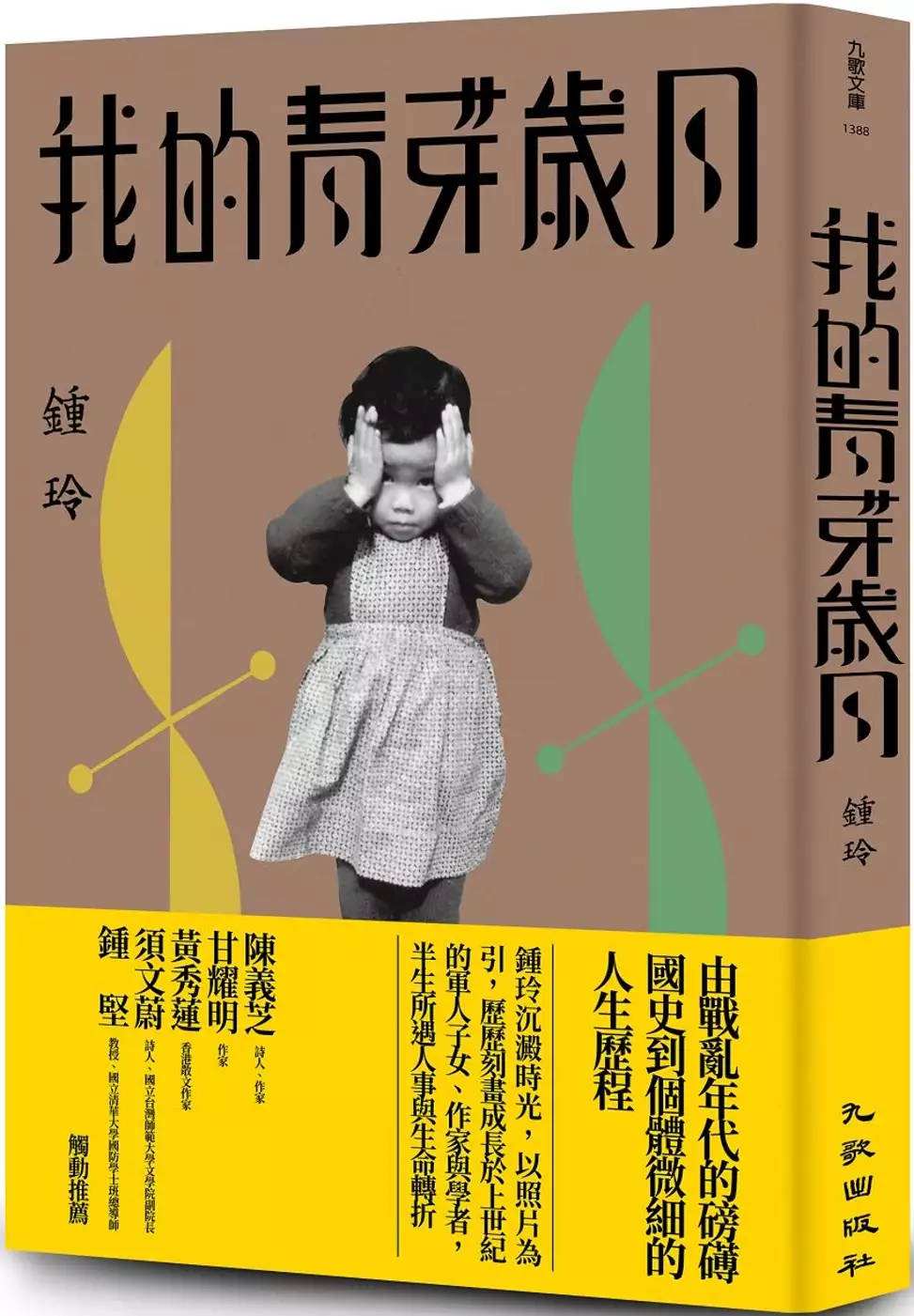

我的青芽歲月

為了解決地景 文學 作文 的問題,作者鍾玲 這樣論述:

由戰亂年代的磅礡國史到個體微細的人生歷程。 鍾玲沉澱時光,以照片為引,歷歷刻畫成長於上世紀的軍人子女、作家與學者,半生所遇人事與生命轉折。 鍾玲既是著名學者,亦是勤於筆耕的創作者。七○年代在美國威士康辛大學麥迪生校區取得比較文學博士後,於國內外各大學任教,學術生涯成績斐然。同時寫作之筆並未停歇,出入詩、散文、小說,也跨足電影《山中傳奇》等編劇工作,意境交融間引出深意。本書為鍾玲自述散文,加以照片佐證,描繪對其人格養成與生命啟發影響深遠的青芽歲月。 父親為駐外海軍武官、母親出身廣州富裕家族,生於二戰末期的鍾玲,成長正與戰後的中華民國史相

映照。全家隨父派駐日本之際,正值國共內戰。作者除了回憶幼時懵懂的扶桑生活,也不忘由長輩口中或書籍紀錄中拼湊大時代的動亂離散,銘刻自身來處。敘述父親索還甲午戰時遭日軍擄去、展示於公園的戰艦鐵錨,洗刷國恥;又或是健筆書寫突破共軍包圍的鄰家伯伯、加入撤退國軍的小舅、一江山戰役的衛國將士,刻畫時局下人們的艱難選擇。 由大我的國史轉入小我的生活史亦切換自得。或在長廊屋串門、或在禁區樹叢探險,橫跨世代的交情串起關係緊密的眷村生活。上了中學,少女鍾玲談笑指點,編導戲劇轟動女中,舞台上一展創作導演長才,台下則與同學共享真摯友情,吸收中國古典、外文小說,甚至仙俠小說《蜀山劍俠傳》的文學啟蒙。五、

六○年代台灣與美國關係微妙,身為軍人子女,在第一現場感受其中的矛盾複雜。先東海而台大再至美國威士康辛大學,在人文之風的薰陶下,鍾玲珍視生命中每一段緣分,細數受教於余光中、齊邦媛、聶華苓的師生情誼,也娓娓談起與林文月、方瑜共度親密相知的時光。 以自述為軸,全書卻不盡以編年作傳,而是用散文筆法勾勒出流轉於各地、沉澱思考的半生風景。五十篇文章描寫生命裡五十個起點,在節制的情感調度與曉暢的行文中,細緻描繪時代氛圍與人物像,更探索人的內在如何形成,指認外在世界的影響如何在一個人的身上留下印記。 本書特色 ★繼《餘響入霜鐘》、《深山一口井》後,鍾玲由老照片追索記憶,融合家史與國史,

以五十篇自述散文構築個人生命歷程。 名家推薦 如何閱讀《我的青芽歲月》?如果有人問我,且針對的是文學表現,我會建議不可忽視鍾玲提示的潛意識夢境、靈魂感應、心理分析,也不妨細細體會她那縷述現實而受節制的筆法……意象鮮活,足以當優美的散文誦讀。──陳義芝(詩人、作家) 《我的青芽歲月》是鍾玲老師咀嚼往昔的結晶,文字吟詠,歲月光痕晃漾,予人品嘗後的回甘。──甘耀明(作家) 《我的青芽歲月》固然是女性的自傳,自家庭、眷村、校園出發,卻又把中國風雲變色的剎那勾畫,讀之猶如翻開歷史依稀的章節。──黃秀蓮(香港散文作家) 鍾玲在鋪寫大時代時,總是從個人與家人的心理描摹,將故事回溯到

戰爭帶來的苦難,或是微物與小舉動造成她生涯的影響,更增添全書動人與深刻的抒情氣息。──須文蔚(詩人、國立台灣師範大學文學院副院長) 如果能用更多字來形容姐姐,那她肯定是位外柔內剛對群眾有致命吸引力的作者。──鍾堅(教授、國立清華大學國防學士班總導師)

夾縫中的選擇:西安回坊與回族居民的認同建構

為了解決地景 文學 作文 的問題,作者馬振瀚 這樣論述:

回坊,是位於西安市城牆內西北角的一片回族傳統聚居區。其身兼西安市著名的觀光景點,以及在當代中國各大城市中心區域,幾乎絕無僅有的城市原生回族社區。回坊既是西安城市內顯而易見的異質性空間,同時又與這座城市維持著巧妙而緊密的連結。這塊異質性空間的存在,一方面體現出坊內回族居民與地方政府之間,彼此和諧卻又相互衝突的關係;另一方面,回坊也作為多重現代性與意識形態交疊和作用的場域。而空間作為一種「方法性的存有」(methodological being),它是各種物質或其它社會拼裝體得以存在,並且得以分辨其中不同主、客體間的特定關係、安排配置、性質乃至功能的方式。因此,本研究希望以空間作為切入視角,透過

民族誌的書寫與歷史文獻的爬梳,勾勒改革開放至今,回坊空間與坊內回族居民的關係,以及回族坊民在此空間中,如何與不同的外部主體和影響力進行互動的過程。由此深入探討,回坊空間如何促使回族坊民在與各式外力進行互動的過程中,對其自我的主體與認同,展開反覆地思索、調整和重組。而他們在不同的情境和脈絡下,又將是如何對其自我身份,進行選擇性地展演與實踐。本研究藉由對當代西安回坊的案例討論,發現「回」作為一種多重且混合的身份與認同。它無法被單一的「民族」或「宗教」概念所匡限,這同時也回應著發生於清末民初的那場,有關「回」的族教屬性論辯。「回」不論在當時抑或現在,都是一種生存的方式與實踐。