坵塊定義的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張麗霜寫的 北疆傳說:迷霧之書 和林保寶的 我跑來跑去,從旅行中尋覓心靈 + 帶著媽媽去旅行 套書都 可以從中找到所需的評價。

另外網站103 年公務人員普通考試試題 - 公職王也說明:一,其定義為何? ... 成長管理(理論)」之定義與目的:. 成長管理之意義: ... 地坵塊均能直接灌溉排水,直接臨農路,對改善農業生產環境,擴大農場經營規模,推動.

這兩本書分別來自黎明文化 和天下生活所出版 。

國立臺中教育大學 數位內容科技學系碩士班 方覺非所指導 周佩誼的 以影像辨識技術實作咖啡豆篩選系統之研究 (2021),提出坵塊定義關鍵因素是什麼,來自於咖啡豆、影像辨識、深度學習、YOLO。

而第二篇論文國立中央大學 資訊工程學系 梁德容所指導 施品妤的 結合語義分割與全連接網路做基於坵塊的水稻判釋之初步研究 (2021),提出因為有 語義分割、UNet、全連接網路、水稻判釋的重點而找出了 坵塊定義的解答。

最後網站號 - 桃園市建築師公會則補充:關坡度之定義為:「指一坵塊土地平均傾斜比,以百分. 比表示之...」,並無平均坡度之定義;至於平均坡度超過. 30%不得興建農舍1節,可參考「建築技術規則建築設計施.

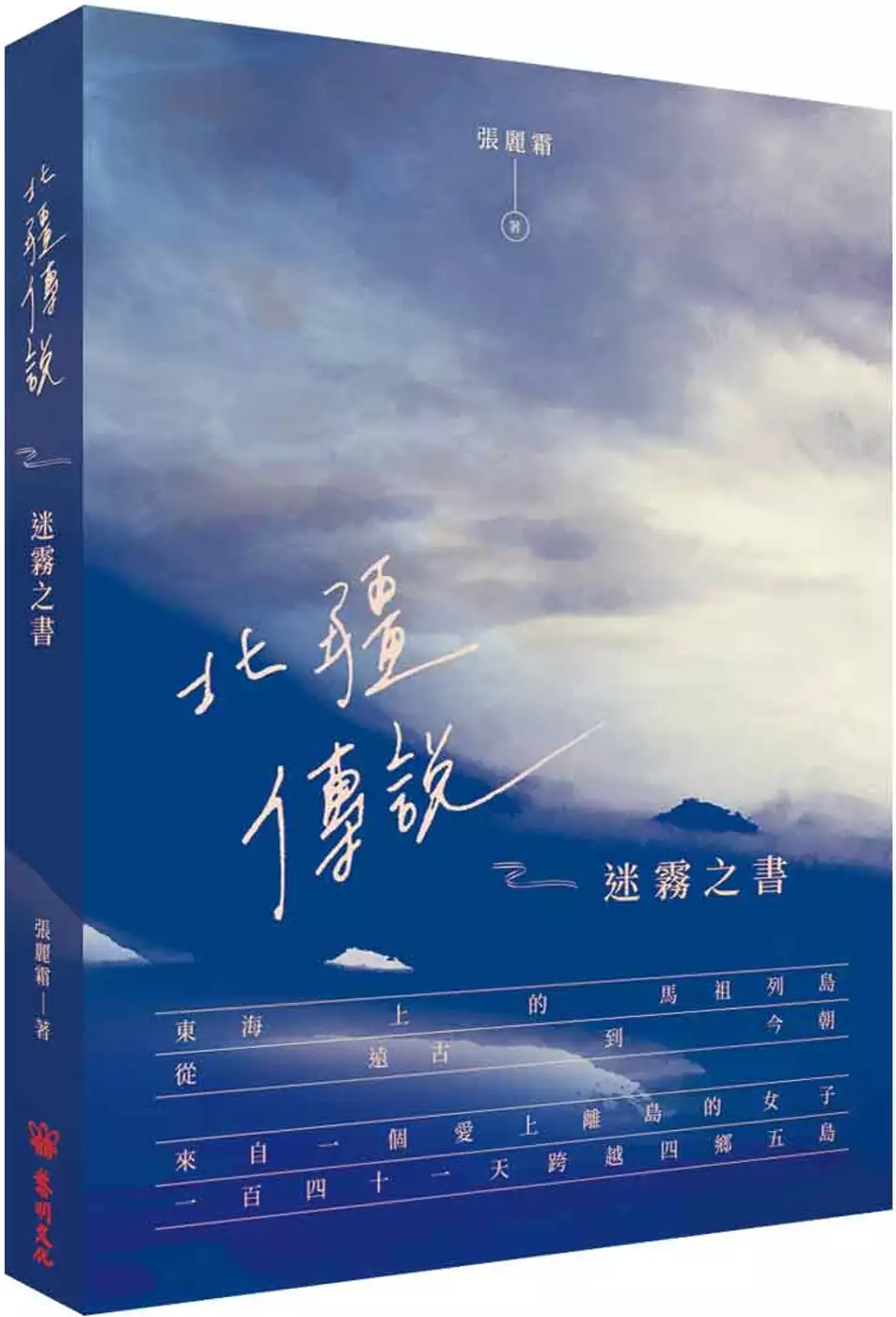

北疆傳說:迷霧之書

為了解決坵塊定義 的問題,作者張麗霜 這樣論述:

金門、馬祖兩地駐島作家 張麗霜 2021年度最新力作 東海上的馬祖列島 從遠古到今朝 來自一個愛上離島的女子 一百四十一天跨越四鄉五島 沒有浪跡天涯過的靈魂唱不出遊子的心聲,未經苦難的筆鋒寫不出生命的厚沉。 作者堅持著旅遊寫作時「無論寒暑上山下海親自走過」的信念,在馬祖四鄉諸島間靠著不斷的移動與認真的聽與看、走與問,繼十二萬字的前書《北疆傳說——那年以來馬祖的美麗與哀愁》之後,再次寫下將近十萬字的百見千聞,以文學的筆觸,留下屬於這個時代更多的島嶼美景、民俗風情、真實人物以及動人的故事,並以百張親自拍攝的照片呈現列島的今貌。 列島終年迷霧,即使霧沒來。

二至五月的列島經常輕霧繚繞,有時乾脆鎮日沉浸在霧海裡。當大霧來時,海空停航,島一關,人與島一起穿越到桃花源記那年代或者更早的作息,與世隔絕。 從前那年代,距今幾百、幾千年。在列島未開始考古發掘前,憑東莒大埔石刻推斷自明朝已有人居,依據南竿大王宮的石碑把歷史追溯至元朝。東莒熾坪隴考古遺址將人類居住史前推至六千年前的史前時代,而當亮島人遺址出土更上推到史前八千多年。 即使霧季遠離,列島依然籠罩在無形的迷霧裡,未曾因為夏日的濃豔或者東北季風的狂嘯而消散。 若將列島當作一本書閱讀,空間將其散頁在東海之上,以致難以一次窺探全貌,而時間則偷走一些文字,使其擁有某種神祕的未知與待解

。 由於各島各具風情,要尋找某種特定的美,只能親自上特定的島嶼去相遇;在不同的島嶼上所聽來天南地北、截然不同的故事,則會誤以為它們彼此相隔遙遠。 因此唯有像拼圖般將各島完整歸位後,才能較完整的定義列島之名「馬祖」二字。 東引島上當年種著罌粟花的土地上,如今綻放著全台唯一的紅藍石蒜。 南竿島清水村早年的自然砂灘因防波堤的興建、海砂的挖取導致泥灘、砂岸、水泥岸混一體,如今國家級的清水濕地在此生息。 被構工挖沙挖到岸石愈來愈高的莒光坤坵沙灘,全世界數一數二的方塊海在此現蹤。 從繁華一時到杳無人煙,成了無人島的大坵後來變身為梅花鹿之島,二○二○年十月舉行

兩場史無前例的「大坵暗空之夜」,並著手推動「暗空島嶼」的國際認證。 歷史虛虛實實、禍福相倚。每個時代的人在求生與享受生命之間,讀著過往,也寫著未來。 每一個當下,均會成為長久未來的一部分過去。而且千古不變的,許多的篇章將散落在歷史長河上悠悠飄蕩,直至有一天有人跨越時空與其相逢,開始拼組這些碎片憑以認識從前。 未來裡,當有人翻開書本來讀我們時,或許在傳說與歷史之間,在回頭與往前的重疊與交錯之間,這個島嶼仍然像一本迷霧之書。終究,我們的故事太豐厚,無法一次被看盡、被看懂。 本書特色 圖文並茂,並精選百餘張精緻美圖,增添視覺感受,以饗讀者。

以影像辨識技術實作咖啡豆篩選系統之研究

為了解決坵塊定義 的問題,作者周佩誼 這樣論述:

挑選咖啡豆是咖啡從種植到成為飲品中重要的一環,人工挑選需要大量人力資源,而機器挑選面臨的挑戰是,高品質咖啡豆對瑕疵豆出現比例有較嚴格的要求,如果影像辨識技術無法達到這樣的要求,導致在判斷為良豆中的瑕疵豆比例過高時,那麼最終這些已被判斷為良豆的豆子依然需要經過人工篩選。本研究除了「良豆(確定好豆)」、「瑕疵豆(確定壞豆)」,還另外定義了「人工判斷區間」,目的是讓人工只需處理「人工判斷區間」中的豆子即可,並保證良豆的精確率趨近100%,使挑豆過程變得更有效率。本研究將咖啡豆樣本拍照取樣,樣本類別分為:良豆、蟲蛀豆、破裂豆、酸豆四類,拍攝後使用LabelImg標籤,透過YOLO演算法做深度學習訓練

,再以混淆矩陣驗證Accuracy(準確率)、Precision(精確率)、Recall(召回率)數值,最終結果均有明顯提升,以均勻的測試樣本來說,準確率97.5%、精確率94.1%、召回率96%;隨機抽樣的樣本則是準確率99%、精確率98.3%、召回率100%,而人工需要處理的部分從100%降低為30%以下。

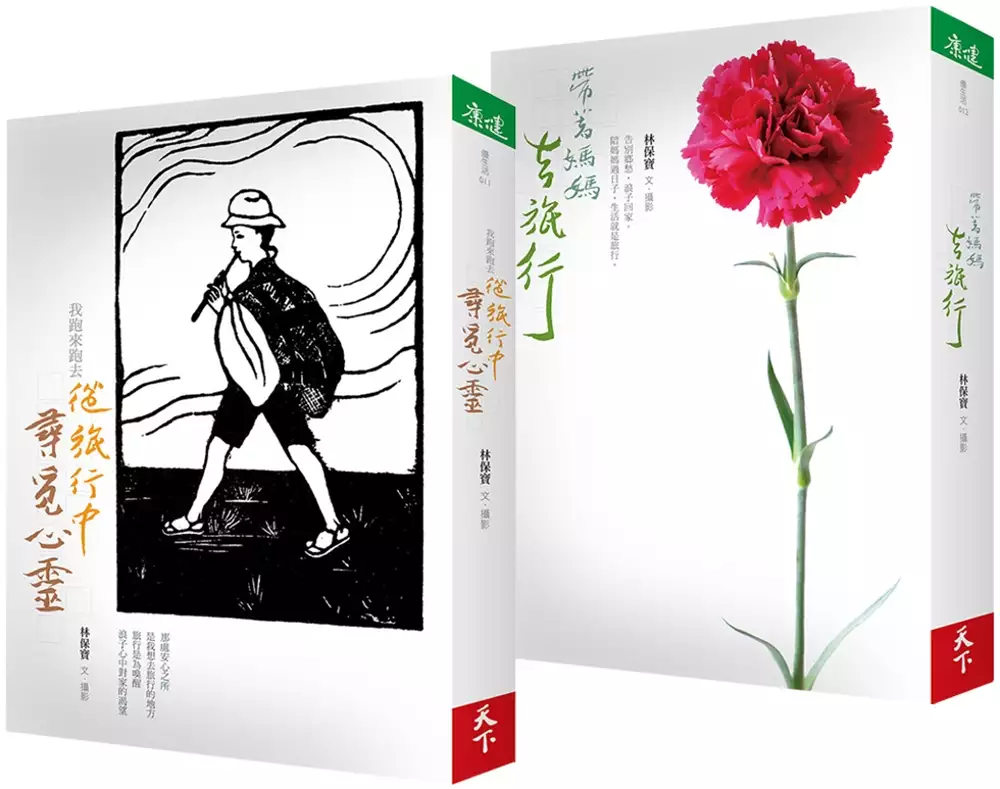

我跑來跑去,從旅行中尋覓心靈 + 帶著媽媽去旅行 套書

為了解決坵塊定義 的問題,作者林保寶 這樣論述:

旅行,喚起回家的渴望 走過千山萬水、翱翔世界之後,回家,對你的意義是什麼呢? 家,是人生的起點,也是心靈的歸屬 每個青春靈魂都曾有過走往遠方、環遊世界的夢想 浪子林保寶 20多年來,跑來跑去 年輕時,背起行囊奔馳義大利各處及歐洲各國 直至回台陪伴逐漸年邁的雙親 重新凝視自己的家鄉,如實記錄陪伴媽媽過日子 終於體悟到,所有的旅行,到最後就是回家好好生活 《我跑來跑去,從旅行中尋覓心靈》內容簡介 從遠方、他方到回家,浪子林保寶走上探尋心靈歸所之路 每個青春靈魂都曾有過走往遠方、環遊世界的夢想。 34歲那年,林保寶行李中裝著大同電鍋,隻

身飛往「永恆之城」羅馬,以羅馬為軸心,奔馳義大利各處及歐洲各國。 飛過千山萬水,跑了許多國家,見識過無數美麗風景後,林保寶決定回到他內心深處最美的風景。 家,台灣的家。 44歲那年,他放下梵蒂岡廣播電台工作,回台陪伴逐漸年邁的雙親,並展開採訪工作,三天兩頭在台灣各處穿梭,足跡從北到南、擴及離島。闊別台灣十年,林保寶以特殊的視角觀看家鄉風景,用溫暖樸實的文字、感性細膩的鏡頭,書寫捕捉出具詩意般的圖文散記,篇篇精采。 返台3年後,父親病逝,走入永恆。 林保寶陪媽媽回老家竹山生活一段時日,在平淡如水的日子裡,他感受到一種熟悉、放鬆與安心,這是任何他處美景都無法比擬。 他說

:「旅行總包含著未知與不安,而回家就是一種安心而已。回家了就不想再出門,生活拉長了就是旅行。那處安心的地方是我想去旅行的地方。」 這不僅是一本精采的旅行文學,更是林保寶回返生命原點的追尋之旅! ************************************************************************************* 「寫旅途中所獲(或所失)也寫人情世故,文字誠懇直白,而段落組合則有詩意,加上詳實記錄現場景物的攝影作品,林保寶成功化身你我生命中總有的那一位永遠『在路上』的摯友,帶著讀者踏訪他記憶中的景色並指點迷津。」——陳夏民 出版人

/作家 誠摯推薦 (依姓名筆劃順序) 林生祥 音樂創作人 林庭妃 薰衣草森林創辦人 林懷民 雲門舞集創辦人 吳迎春 天下雜誌社社長 吳晟 作家 陳夏民 出版人/作家 雷驤 作家/畫家 《帶著媽媽去旅行》內容簡介 陪著失去老伴的媽媽,找回好好活著的動力的日常詩篇 小時候,我們是繞著媽媽走進走出的跟屁蟲。 一不留神,歲月將媽媽的頭髮染成銀白,甚至失去老伴;我們的日常是否有陪伴媽媽過生活、令她安心的風景? 該如何幫孤單的媽媽找回生活動力? 作家林保寶用一種獨特的安靜閒適,帶媽媽拜訪台灣各角落,小旅行讓平淡生活更添盈美,也讓尋常日子裡蘊

含旅遊況味。 第一步總是困難的。 林保寶坦言根本就是拜託媽媽去旅行;媽媽從不願意出門到逐漸打開心房,一次又一次走出去,直到有天竟然不經意脫口:「希望可以一直玩下去。」 林保寶用樸實且感性的文字,如實記錄陪伴媽媽過日子、出門散心,走出爸爸不在身邊的傷痛。淡淡靜靜,讀來宛如也跟著他母子倆一起走過生命的冬秋夏春。從台東花蓮到屏東小琉球,逛台中花博、走傳統市場、也騎UBike,還搭了機場捷運去看飛機。 原本愁眉不展的媽媽,有了笑容,心也漸漸開朗,甚至想活到100歲,享受快意人生。 ***********************************************

************************************** 「母親是我們心靈的故鄉。在母親失去另一半的悲痛中,林保寶陪著媽媽過日子,《帶著媽媽去旅行》無非是希望她的母親能好好活下去,能開心。也是保寶『浪子回家』重新認識生命真實意義的珍貴歷程。」——奚淞 手藝人 溫暖推薦 (依姓名筆劃順序) 何承育 勤美璞真文化藝術基金會執行長 狄剛 台北教區榮休總主教 吳淑娟 花藝研推會董事長 張逸軍 藝術家 奚淞 手藝人 聖三‧保拉姆姆 加爾默羅會深坑隱修院建院者 隱地 作家/出版人 【帶書去旅行.漫遊】享特約店家優惠折扣(淡水.之間茶食器

、苗栗.南庄普羅旺斯鄉村民宿、小琉球民宿正好友、宜蘭傳藝中心等),詳細請見>> bit.ly/2Uqx0GU

結合語義分割與全連接網路做基於坵塊的水稻判釋之初步研究

為了解決坵塊定義 的問題,作者施品妤 這樣論述:

水稻是台灣重要的作物之一,每年政府都會需要了解其種植的區域與面積,並用於統計產量及訂定相關決策。傳統方法是經由專家對每張遙測影像進行判釋並人工繪製標記,然而這樣的方式效率很低,根本無法及時的提供大量調查的資訊。隨著近年人工智慧技術的發展,把相關技術應用於輔助判釋便可以大幅降低該項作業對人力的依賴,並能做到快速有效的水稻自動判釋。目前應用於水稻判釋的方法是讓模型學習整張航照影像的資訊,然而對模型來說可能需要學習的資訊太多,因此本研究提出讓模型只在農地上作學習。另外,目前採用的語義分割模型是UNet,因其缺乏考慮像素間的空間關係,導致分割結果呈現破碎狀態,造成準確率降低,本研究將提出UNet-F

NN架構來解決此問題。根據觀察,在不同地區的稻田有許多不同的樣貌,因此本研究將使用基於圖幅塊的隨機採樣來增加訓練資料的多樣性以訓練出更好的模型。

坵塊定義的網路口碑排行榜

-

#1.工業區社區用地待售土地處理 - 財團法人中興工程顧問社

將其定義說明於下: (1)畸零地:指坵塊面積畸零狹小,寬度或深度不足並應由地方政府核發畸零地認定證明. 之土地。 (2)裡地:指坵塊未面臨任何計畫道路,而為其他坵塊所包夾 ... 於 www.sinotech.org.tw -

#2.圖資說明 - 國土測繪圖資服務雲

臺灣通用電子地圖以GIS分層套疊概念規劃,包括道路、鐵路、水系、行政界、區塊、建物、重要地標、控制點、門牌資料及彩色正射影像等10大類,並依照圖資內容細分為23個圖層 ... 於 maps.nlsc.gov.tw -

#3.103 年公務人員普通考試試題 - 公職王

一,其定義為何? ... 成長管理(理論)」之定義與目的:. 成長管理之意義: ... 地坵塊均能直接灌溉排水,直接臨農路,對改善農業生產環境,擴大農場經營規模,推動. 於 www.public.tw -

#4.號 - 桃園市建築師公會

關坡度之定義為:「指一坵塊土地平均傾斜比,以百分. 比表示之...」,並無平均坡度之定義;至於平均坡度超過. 30%不得興建農舍1節,可參考「建築技術規則建築設計施. 於 www.tyaa.org.tw -

#5.法規內容-水土保持技術規範 - 行政院農業委員會

三)依交點數與方格邊長,以下列公式求得坵塊內平均坡度(S)或傾 ... 劈理面之位態關係,所形成之順向坡、危險順向坡、逆向坡及斜交坡,定義如下: 於 law.coa.gov.tw -

#6.建築技術規則建築設計施工編 - 植根法律網

本章建築技術用語定義如左: 一、平均坡度:係指在比例尺不小於一千二百分之一實測地形圖上依左列平均坡度計算法得出之坡度值: (一)在地形圖上區劃正方格坵塊,其每 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#7.水土保持技術規範

第二十五條坡度之計算方法,有實測地形圖者採坵塊法,無實測地形圖 ... (二)每方格(坵塊)各邊與地形圖等高線相交點之點數,註 ... 坡及斜交坡,定義如下:. 於 www.rainwater.com.tw -

#8.111.03.04 桃園市國土計畫審議會專案小組會議(原民聚落 ...

有關微型聚落定義部分,刻由營建署研擬相關劃設條件 ... 最外圍為範圍,並應使坵塊儘. 量完整。 ... 題,前開「聚落」之定義,係參考現行非都市土地劃定鄉村. 於 spatialplan.tycg.gov.tw -

#9.第二章基本資料調查與分析

第二十五條坡度之計算方法,有實測地形圖者採坵塊法,無實測地形圖 ... (二)每方格(坵塊)各邊與地形圖等高線相交點之點數,註 ... 坡及斜交坡,定義如下:. 於 wwwwec.ntut.edu.tw -

#10.水稻田紋溝灌溉之甲烷減量與節水效益分析

尚未定義書籤。 圖目錄. ... 得知,試驗田東區坵塊之基本入滲率為0.00405 mm/hr ,而西區坵塊則. 為0.00595 mm/hr ,顯示西區土壤之基本入滲率為東區之1.47 倍。 於 dpm.npust.edu.tw -

#11.公務人員考試水土保持工程類科實務訓練應瞭解相關資訊網站連結

一、定義. 依據山坡地保育利用條例第3條規定,山坡地係指國有林事業區、試驗用林地及保安林地 ... 一、坡度:指一坵塊土地之平均傾斜比,以百分比表示之,其分級如下:. 於 ws.csptc.gov.tw -

#12.市地重劃 - 金門縣地政局

... 重劃後使每宗地均面臨道路且地界方整,促進土地有效利用,提升土地價值;另重劃後坵塊減少,並有助簡化土地共有關係,可健全地籍管理。 ... 陸、名詞定義:略。 於 land.kinmen.gov.tw -

#13.臺北市政府工務局大地工程處函 - 社團法人台灣坡地防災學會

坡度之計算方法,有實測地形圖者採坵塊法,無 ... (二)每方格(坵塊)各邊與地形圖等高線相交 ... 向坡、危險順向坡、逆向坡及斜交坡,定義如下: ... 於 twslope.org.tw -

#14.農路設計規範 - Vigan Inter'Aide

第四條農地重劃區內水路系統規劃佈置以使每一農地坵塊均能直接灌溉、 排水 ... 最大縱坡度12% · 根據條文定義,農路係指農產及資材運輸,路寬在6公尺 ... 於 ass-interaide.fr -

#15.國土功能分區及分類與使用地劃設 - 內政部營建署城鄉發展分署

政府應於劃設國土功能分區分類前定義劃設範圍,海域及陸域劃設範圍分述如下, ... 將步驟非都市土地部分,再加上以下坵塊,劃設為農業發展地區. 第一類底圖:. 於 www.tcd.gov.tw -

#16.山坡地開發坡度請教 - 土木人

一、坡度陡峭者:所開發地區之原始地形應依坵塊圖上之平均坡度之分布狀態,區劃 ... 會由各坵塊平均坡度及面積乘積、加總、平均而得之"總平均坡度",於技術規則定義之" ... 於 www.civilgroup.org -

#17.臺北市政府工務局大地工程處函 - 水利技師公會

第二十五條坡度之計算方法,有實測地形圖者採坵塊法,無. 實測地形圖者採等高線法。方法如下: ... 向坡、危險順向坡、逆向坡及斜交坡,定義如下:. 於 www.hydraulic.org.tw -

#18.BigGIS巨量空間資訊系統 - 水土保持局

標高的定義為:「欲量測點位至高程基準面的垂直距離」,而基準平面是因地制宜 ... 另外平均坡度則是以地政司5米× 5米的數值高程模型(DEM) 依照「坵塊 ... 於 gis.swcb.gov.tw -

#19.地形學 - 第 467 頁 - Google 圖書結果

根據土地可利用限度土地可利用限度(land use capability)分類標準之定義,坡度係指一坵塊地形單元之平均傾斜比,以百分比表示。在此標準中,山坡地坡度分為六級, ... 於 books.google.com.tw -

#20.農地重劃農水路工程規劃設計作業改善之研究

農水路規劃設計準則,並蒐集重劃區之地形圖、農地坵塊圖、像片基本圖、灌溉排. 水系統圖、土壤生成形態性質分佈圖,以及水文、道路、區劃和相關工程計畫等資. 於 www.twaes.org.tw -

#21.民國107 年間函釋(資料來源:營建署函示彙編)

所稱「戶」、「一棟一戶連棟建築物」之定義及適用疑義,本署100 年11 月2 日 ... 坡度計算法得出之坡度值:(一)在地形圖區劃正方格坵塊,其每邊長不大於二. 於 tncaaweb.site44.com -

#22.法規內容-府行法一字第1112908112號訴願決定書

一、按農業發展條例第3條第11款規定:「本條例用辭定義如下:… ... (二)為避免耕地分割合併後面積未達標準坵塊規模,無擴大農業經營效益,又導致鄰地更為細碎不利農地 ... 於 law.yunlin.gov.tw -

#23.土地徵收剩餘地如何有效估價

徵收補償市價查估與估價師扮演的角色--兼論美國較大坵塊及抵銷法則之應用. ... 16土地徵收補償市價查估辦法第2 條: 本辦法用詞定義如下:一、市價: ... 於 ctreaa.org.tw -

#24.建築與消防實務法規彙編 - 第 225 頁 - Google 圖書結果

第 261 條本章建築技術用語定義如左:一、平均坡度:係指在比例尺不小於一千二百分之一實測地形圖上依左列平均坡度計算法得出之坡度值: (一)在地形圖上區劃正方格坵塊, ... 於 books.google.com.tw -

#25.遙測影像製作水稻坵塊主題圖書資訊不確定性問題之研究

在台灣目前已逐漸廣泛應用高解析度影像(例如Quickbird)來製作水稻坵塊主題 ... 將空間特徵中資訊不確定性程度分離出來,而水稻主題圖製作時可明確定義可靠正確率;2. 於 www.airitilibrary.com -

#26.台灣多功能農地重劃實施成效之探討

台灣因地形錯綜複雜加上地狹人稠,形成耕地坵塊狹小,農戶耕地分散,加 ... 有關農地重劃之定義在相關法令中並未明文規定,僅就農地重劃條例第. 六條3中說明農地重劃區 ... 於 card.org.tw -

#27.關於坡度~~ @ 單車ING :: 隨意窩Xuite日誌

坡度之計算方法,有實測地形圖者採坵塊法,無實測地形圖者得採等高線法。 ... (2)標準坡度:工程規範或標準中定義的坡度計算,大小為a/b,以% ... 於 blog.xuite.net -

#28.山坡地保育區定義

一坡度:指一坵塊土地之平均傾斜比,以百分比表示之,其分級如下:. 二土壤有效深度:指從土地表面至有礙植物根系伸展之土層深度,以公分表示之,其分級如下:. 於 nofijujir.datazeet.cz -

#29.台灣房屋土地達人–替您量身規劃的土地交易與服務專區

依據農業發展條例第三條規定可知,農地之定義如下: 農業用地〈即口語所稱之農地〉:指非都市土地或都市土地農業區、保護區範圍內,依法供下列使用之土地: ... 於 www.twhg.com.tw -

#30.建築技術規則建築設計施工編§261-全國法規資料庫

本章建築技術用語定義如左:. 一、平均坡度:係指在比例尺不小於一千二百分之一實測地形圖上依左列平均坡度計算法得出之坡度值:. (一)在地形圖上區劃正方格坵塊,其 ... 於 law.moj.gov.tw -

#31.第三章新北市農地資源分級分區劃設

根據第一章農業發展地區分類及農地各等級分區之定義(表1-1),第一種農 ... 一步前往現場確認所標記之坵塊是否需要劃入或劃出第一種農業區,其劃入或劃. 於 alphs.nalrcs.org -

#32.什麼是農地重劃? 農地重劃之介紹。 - 苗栗縣政府

... 農業生產環境及農場結構,將畸零不整、耕地不適於農事工作或不利於排水灌溉,不合經濟利用之農地予以重新規劃,利用交換分合建立標準坵塊並配置農水路,使每一坵塊 ... 於 www.miaoli.gov.tw -

#33.土地使用分區與建築景觀設計管制要點下水道使用管理規章

建築物高度比之定義為建築物高度不得超過建築物強面限制面前道路對側道 ... 依工業生產廠房之坵塊大、中、小三類為達景觀、防災功能的需要,其指定退. 於 www.moeaidb.gov.tw -

#34.第十三章山坡地建築 - cpami.gov.

第二百六十一條, 本章建築技術用語定義如左: ... (一)在地形圖上區劃正方格坵塊,其每邊長不大於二十五公尺。 ... (四)在坵塊圖上,應分別註明坡度計算之結果。 於 w3.cpami.gov.tw -

#35.91-96年度農村建設重要成果彙編 - 第 51 頁 - Google 圖書結果

... 計畫內容簡述如下: (一)計畫背景說明定義鄉村與鄉村景觀,說明台灣鄉村面臨的困境與問題癥結, ... 挑選彰化縣田尾鄉作為建立水資源循環以及水資源坵塊劃設之示範, ... 於 books.google.com.tw -

#36.灌溉排水原理 - 第 275 頁 - Google 圖書結果

灌溉用水量 8-1 灌溉用水量之定義水田灌溉用水量仍為綜合作物蒸發散量、滲漏量、 ... 例如輪區內位於水源附近及末端之不同坵塊,受水源距離之不同,輸水損失之變化可相差 ... 於 books.google.com.tw -

#37.《土地利用概要》

(一) 多核心理論之定義:多核心理論由哈利斯(Harris, Channcey, ... (2) 農地重劃工程完成後,使每一坵塊農地均能直接臨路、直接灌溉及直接排水,以改善生產環境,擴. 於 news1.get.com.tw -

#38.高雄市和發產業園區產業用地(二)土地出(標)售手冊

捌、和發產業園區產業用地(二)土地坵塊面積及出(標)售價格. ... 二、 本計畫符合健康風險評估技術規範定義之危害性化學物質之種類及原料使用量管制總 ... 於 orgws.kcg.gov.tw -

#39.鄉鎮沿海| 交通部中央氣象局

跳到主要內容區塊 ... 災害性天氣定義 · 防災研討會. 天氣. 縣市預報. 選擇縣市, 總覽, 基隆市, 臺北市, 新北市, 桃園市 ... 烏坵鄉_北方沿海. 烏坵鄉_南方沿海 ... 於 www.cwb.gov.tw -

#40.第二章 空間資料

而學術上定義空間資料(Spatial data)是根據製圖學而來的,指的是空間物體的相對位置或位址(Davis,1996)。 ... 如地籍坵塊、行政區域、土地利用、建築物、土壤等 ... 於 140.121.160.124 -

#41.地政處- 農地重劃後農地坵形規劃原則為何? - 屏東縣政府

一、坵塊以長方形為原則,通常長邊均以田埂為界,短邊則臨接農路及水路,使能直接臨路灌溉和排水。 · 二、水田區坵塊短邊最短應在十公尺以上,二十五至三十公尺左右為最適當 ... 於 www.pthg.gov.tw -

#42.[討論]請問各位先進都怎麼進行偵錯呢? - AutoCAD顧問

不好意思~小弟補充說明一下有關坡度分析的定義~ 坡度分析主要是利用坵塊法依每10m或25m劃設坵塊方格,並依據方格4個邊長與等高線的交點數量來評估其代表坡度,因此LISP ... 於 www.autocad-tw.com -

#43.網格平均坡度萃取方法應用於山坡地解編之研究A

析,均需藉由網格坵塊萃取坡度,僅規定網格以平行縱、橫座標進行網格切割,未訂定切割. 網格起始位置,對萃取網格坡度 ... 及「山坡地保育利用條例」,定義範圍內除國. 於 swcdis.nchu.edu.tw -

#44.營建法規 - Google 圖書結果

第二六一條本章建築技術用語定義如左:一平均坡度:係指在比例尺不小於一千二百分之一實測地形圖上依左列平均坡度計算法得出之坡度值:在地形圖上區劃正方格坵塊, ... 於 books.google.com.tw -

#45.臺中市變更都市計畫審核摘要表

(3)大坑地區特性符合聯合國教科文組織所定義里山地區 ... 山坡地坡度係指一坵塊土地之平均傾斜比。 ... 依交點數及坵塊邊長,求得坵塊內平均坡度(S)或傾斜角. 於 www.ud.taichung.gov.tw -

#46.第01421 章規範定義

第01421 章規範定義 ... 定義. 1.2.1. 一般. (1) 機關. 為執行本契約之機關。 (2) 工程司 ... 即一般耕作農路為臨接坵塊短邊的農路。 (4) 路旁. 於 www.iachu.nat.gov.tw -

#47.新北市建管業務法規說明(二)

地形檢討應依建築技術規則山坡地專章簽證檢討坵塊分析,採同一方向、大 ... 查建管法令對「建築」之定義包括地面上及地面下,惟本案於退縮四公尺. 於 www.publicwork.ntpc.gov.tw -

#48.山坡地建築 - 電子歷程e-Portfolio

第二百六十一條, 本章建築技術用語定義如左: ... (二)每格坵塊各邊及地形圖等高線相交點之點數,記於各方格邊上,再將四邊之交點總和註在方格中間。 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#49.農地重劃能阻止農地細碎化與違規使用嗎? - 政治大學

農地重劃最主要目的在於農地本身型態的調整,其重劃內容包含細碎坵塊. 之合併(每坵塊面積 ... 萬公頃,其中按農業發展條例第3 條第11 款定義計算之法定「耕地」面積. 於 ah.nccu.edu.tw -

#50.農地重劃條例與土地法第106條耕地優先購買權 - 首頁

... 升級及發展趨勢,乃於92年2月7日修正農業發展條例,將耕地定義修正限縮。 ... 惟我國農業仍屬小農經營型態,以往辦理重劃時,規劃設計之耕地坵塊 ... 於 m.attorneytsai.com -

#51.國土利用現況調查作業方式及成果介紹

地利用坵塊圖形進行判釋,透過引用臺灣通用電子地圖道路及水系等資料, ... 詳加瞭解各分類項目定義,及各土地疑義案例說明(已累積近200個疑義案例). 於 web.hocom.tw -

#52.第一節山坡地基地不得開發建築認定基準 - 六法全書

... 本章建築技術用語定義如左: 一、平均坡度:係指在比例尺不小於一千二百分之一實測地形圖上依左列平均坡度計算法得出之坡度值: (一)在地形圖上區劃正方格坵塊,其 ... 於 laws.mywoo.com -

#53.不動產法規~10分鐘搞懂農地重劃-41

3.效益:畸零細碎之土地予以調整合併分配,使耕地坵形方整,便利機械耕作及管理。佈設田間農路與灌、排水設施,使每坵塊直接臨路、直接灌溉與排水,有效 ... 於 hunhsin.pixnet.net -

#54.108年灌溉排水概要 - 第 9 頁 - Google 圖書結果

坵塊 為耕作上之最小溉積單位。定義以【0.2~0.3 公頃】為主。坵塊溉積比率 R=6%左右。規格旱田 0.500公頃【100 ×m 50m 】。水田長邊則為短邊的 3~15 倍。 於 books.google.com.tw -

#55.第1 章基礎觀念…………………………1-1 第2 章農業土壤 ...

定義 :. 為耕作上之最小面積單位,大多以【0.2~0.3 公頃】為主;大部分坵. 塊面積占當地區域範圍面積比率R 6%左右。 規格方面:. 分為【旱田】、【水田】。 旱田 ... 於 www.sir.com.tw -

#56.加入調查 - 宜蘭縣政府

調查坵塊. 確認工作項目. 範圍&完成期限. 合作規範. 計價支薪方式. &檢核完成率. 調查對象 ... 定義. 低13元. 標高在100公尺以下且平. 均坡度在5%以下者. 於 ws.e-land.gov.tw -

#57.水保工程設計、施工實務

均是以農業耕種為對象,定義為「以合理之土地利用為基礎, ... 坵塊邊長. 等高線首曲線間距. 一千分之一. 十公尺. 1公尺. 分. 兩千五百分之一. 二十五公尺. 2.5公尺1. 於 www.pcc.gov.tw -

#58.平均坡度- Powered by Discuz! Archiver - 2home 打造桃花源

並沒硬性規定正方格坵塊的邊長為多少. ... 這樣反而會得到更多的沒有等高線交接點的坵塊.....這對嗎? ... 第二百六十一條本章建築技術用語定義如左: 於 2home.com.tw -

#59.公告標售「嘉義縣馬稠後產業園區後期」產業用地(一)(智慧健康 ...

(二)標售標的之分區、位置、坵塊地號標示及圖說列載於本園區土地標售手冊內,投標申購廠商(以下簡稱標購人)應先行赴現場勘查,並事先洽夆典公司查詢最新坵塊標售狀況。 (三) ... 於 invest.cyhg.gov.tw -

#60.營建法規 - Google 圖書結果

第二六一條本章建築技術用語定義如左:一平均坡度:係指在比例尺不小於一千二百分之一實測地形圖上依左列平均坡度計算法得出之坡度值:在地形圖上區劃正方格坵塊, ... 於 books.google.com.tw -

#61.不動產名詞解釋

土地細分Subdivision,land subdivision. 土地細分是用街道或道路及公園綠地將一定地區的土地劃分成幾個坵塊、區段或宗地的過程。其所劃分成的土地,也稱作「土地細分」 ... 於 www.54168.com.tw -

#62.修訂本市都市計畫「臺北市都市計畫劃定山坡地開發建築管制 ...

坵塊 法,邊長5-10公尺(整數). 5點例外規定: 1.不足20,000 ㎡. 2.部分整體開發,所剩餘不足. 不足20,000 ㎡. 3.公共設施. 4.同一街廓整體開發使用. 於 www-ws.gov.taipei -

#63.3 中 華 技 術 - 專題報導

成各種土地使用類別坵塊之數值檔。為確保本. 計畫判釋成果之應用價值,並考量各類作為判 ... GIS檔案轉換、屬性欄位處理、坵塊整併、圖例 ... 可明確定義對應顏色。 於 www.ceci.org.tw -

#64.新北市政府工務局於系爭建照山坡地雜項執照審查過程 - 調查報告

第261條第1款規定:「本章建築技術用語定義如左:一、平均坡度:係指在比例尺不小於1/1200實測地形圖上依左列平均坡度計算法得出之坡度值:(一)在地形圖上區劃正方格坵塊 ... 於 cybsbox.cy.gov.tw -

#65.高一上L3 地形的展示與判讀part6 高度判讀與坡度計算 - YouTube

QGIS 3.18.2_坡度分析 坵塊 法. 黃敏郎. 黃敏郎. •. •. 4.6K views 2 years ago ... 三角函數的 定義. CUSTCourses. CUSTCourses. 於 www.youtube.com -

#66.遙測影像製作水稻坵塊主題圖資訊不確定性問題之研究

研究貢獻有二點:1. 本研究之分析程序可成. 功的將空間特徵中資訊不確定性程度分離出來,而水稻主題圖製作時可明確定義可靠正確率;2. 提出GIS. 圖資更新 ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#67.地籍圖重測問與答 - 嘉義市地政處

地籍圖就是記載每一筆土地坵塊大小、形狀位置的地圖。 為什麼要辦理地籍圖重測? 因為目前使用的地籍圖許多是民國45年至61年修正測量辦理地區,所使用法令係依當時社會 ... 於 eland.chiayi.gov.tw -

#68.法規 - 高雄市建築師公會

本節建築技術用語,其定義如下: ... 坡度陡峭者:所開發地區之原始地形應依坵塊圖上之平均坡度之分布狀態,區劃成. 若干均質區。在坵塊圖上其平均坡度超過百分之三十者。 於 www.kaa.org.tw -

#69.地形

定義 岩石因物理結構改變而崩解(岩石碎裂成碎屑) ... 定義:混合巨石、礫、砂、泥等岩石碎屑的流動體 ... ( ) u 假設圖中子、丑、寅、卯代表四處農地坵塊。 於 www.ltedu.com.tw -

#70.農路設計規範

農地重劃區之農路系統規劃應使重劃後之農地坵塊均能直接臨路為原則;其設計 ... 最大縱坡度12% · 根據條文定義,農路係指農產及資材運輸,路寬在6公尺 ... 於 loreedesboissemblancay.fr -

#71.井田制- 維基百科,自由的百科全書

一井分為9個方塊,周圍的8塊田由8戶耕種,謂之私田,私田收成全部歸耕戶所有;中間是 ... 商、周三代社會的基本政治經濟制度,可以將它定義為:井田制度是建立在以井田 ... 於 zh.wikipedia.org -

#72.博碩士論文109522153 詳細資訊

論文名稱, 應用卷積神經網路於航攝影像做基於坵塊的水稻判釋之研究 (Application of Convolutional Neural Networks to Aerial Images for ... 於 ir.lib.ncu.edu.tw -

#73.農地重劃後農地坵形規劃原則為何? - 彰化縣政府-地政處

答:. (一)坵塊以長方形為原則,通常長邊均以田埂為界,短邊則臨接農路及水路,使能直接臨路灌溉和排水。 (二)水田區坵塊短邊最短應在10公尺以上,25至30公尺左右為最 ... 於 land.chcg.gov.tw -

#74.臺北市各行政區域都市計畫通盤檢討進度暨已建築完成屬山限區 ...

這是我們自己考自己嘛,請你再把山坡地的定義講一次。 邵科長琇珮: ... 有小,從圖上我們看到方格的部分,我們在計算坡度時都是以5 至10 公尺的坵塊去. 於 tcckm.tcc.gov.tw -

#75.法規內容-基隆市就建築技術規則建築設計施工編第二百六十八 ...

三、住宅用途之建築物,經本市都市設計委員會審議通過者。 第 二條本準則相關用語定義如下: 一、基地總坵塊平均坡度: Sall (%) 依建築技術 ... 於 exlaw.klcg.gov.tw -

#76.非都市土地 農牧用地?農業用地?特定農業區?山坡地 ...

山坡地保育區定義 ... 一坡度:指一坵塊土地之平均傾斜比,以百分比表示之,其分級如下:. 二土壤有效深度:指從土地表面至有礙植物根系伸展之土層深度,以公分表示 ... 於 ozohoma.bohumin-chachar.cz -

#77.房貸估價實務與風險控管必讀6堂課 - 第 14 頁 - Google 圖書結果

壹、別墅不動產實務上並未對「別墅」有明確且統一的定義。別墅通常是指一棟有天有地獨立低樓層建築,其基地面積較 ... 坵塊法首先,在地形圖上每 10 公尺或 25. 14 壹、別墅. 於 books.google.com.tw -

#78.建立航測影像稻作坵塊物件生成與時空變化模式之研究

水稻為台灣主要糧食作物之一,政府每年投入大量資源進行水稻坵塊面積調查,調查成果將進行農. 業管理上之依據。但調查過程多以人工圈選方式進行向量圖檔之建立,此過程 ... 於 www.csprs.org.tw -

#79.法源法律網-相關法條

前項各款土地面積因地形坵塊完整需要,得為百分之十以內之增加。 第一項道路或水溝之平均寬度應為四公尺以上,道路、水溝相毗鄰者,得合併計算其寬度。 於 www.lawbank.com.tw -

#80.國土計畫法(草案)與本會相關機關(單位)應加強辦理之對策

(五)申請變更農業用地辦理部分土地分割,致造成坵塊零碎不 ... 查農業法規並無「優良農地」之名詞定義,爰對於旨揭「是否位屬優良農地」之查詢項目,均以「特定農業區 ... 於 isdistorages.blob.core.windows.net -

#81.水土保持技術規範 - 高雄市結構工程工業技師公會

第二十五條坡度之計算方法,有實測地形圖者採坵塊法,無實測地形圖 ... (二)每方格(坵塊)各邊與地形圖等高線相交點之點數,註 ... 坡及斜交坡,定義如下:. 於 www.ksea.com.tw -

#82.山坡地保育區定義

藝文音樂影劇綜藝動漫展覽文學想探索更多? 請前往相關網站. 教育科學人文歷史心理語文. 一在地形圖上區劃正方格坵塊,其每邊長不大於 ... 於 okicucad.websitedesigns.nz