埔里包棟8人的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦龔怡文,劉季宇,簡文郁,鍾立來,葉錦勳,張宜君,陳慈忻,陳淑惠,陳亮全,周偉賢,曾裕淇,林冠慧,林宗弘,林沛暘,邱聰智,李俊穎,寫的 巨震創生:九二一震災的風險分析與制度韌性 和瓦歷斯·諾幹的 張開眼睛將黑夜撕下來:瓦歷斯·諾幹散文詩都 可以從中找到所需的評價。

另外網站埔里包棟民宿ktv,大家都在找解答。第1頁也說明:本站住宿推薦20%OFF 住宿折扣 · 2019埔里民宿大全集,分類總整理,依照需求輕鬆找埔里住宿... · 住宿資訊| 埔里包棟民宿ktv · 包棟| 埔里包棟民宿ktv · 埔里303民宿包棟民宿| ...

這兩本書分別來自國立臺灣大學出版中心 和讀冊文化事業有限公司所出版 。

國立政治大學 民族學系 林修澈所指導 周士煌的 台灣民族學的發展與意義 (2021),提出埔里包棟8人關鍵因素是什麼,來自於民族學、台灣民族學、台灣學、台灣國學、學術史。

而第二篇論文國立中央大學 客家語文暨社會科學系客語碩士班 江俊龍所指導 李秀鳳的 臺灣中北部客家鬼故事研究 (2020),提出因為有 臺灣客家、民間故事、水鬼城隍、魍神仔、異文的重點而找出了 埔里包棟8人的解答。

最後網站八番私人住宅『不用住滿也包棟』優惠專案則補充:適用條件: 開三間(含)房以上,其中一間需包含四人房,方可無條件包棟。(如果住滿有沒有 ...

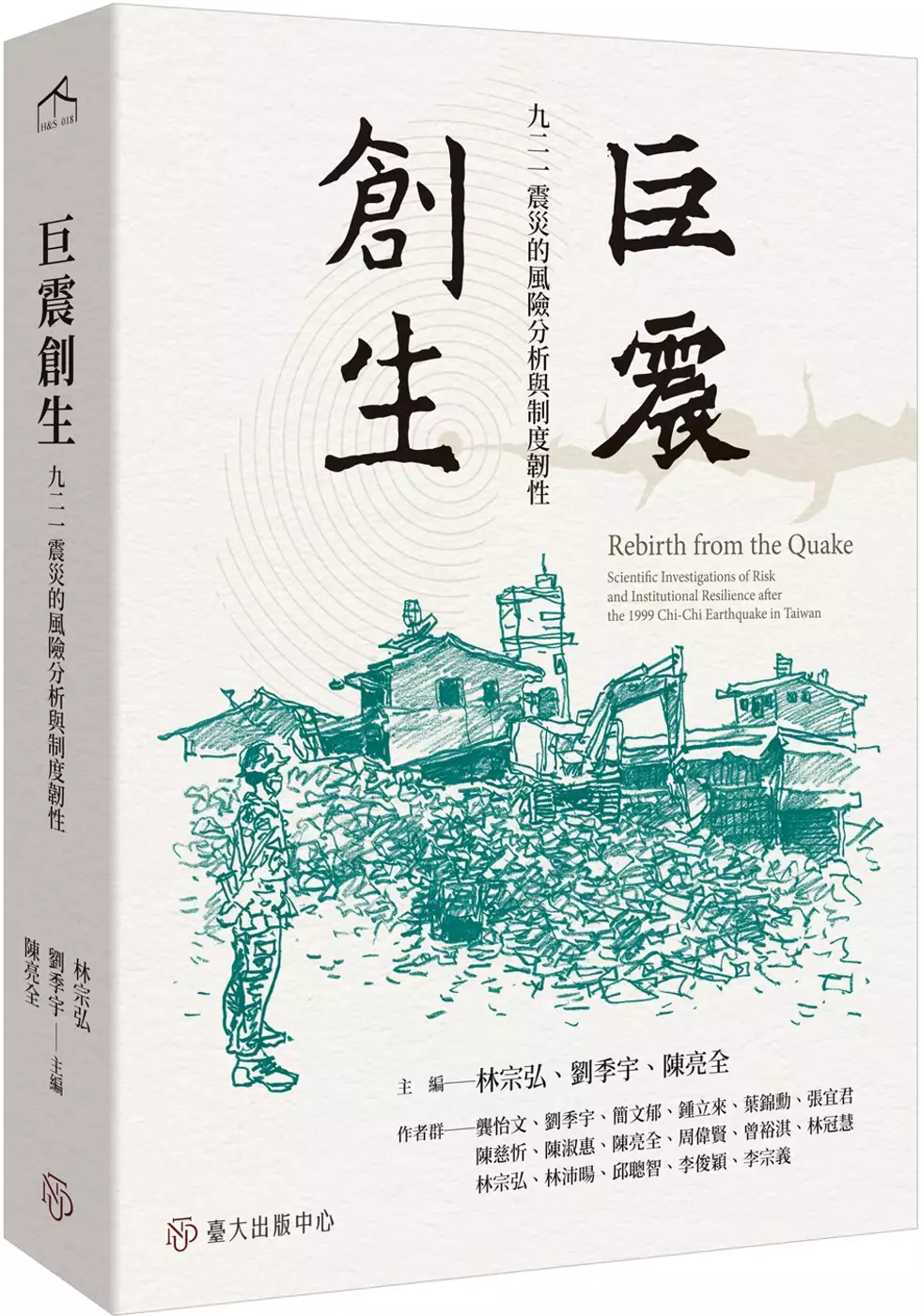

巨震創生:九二一震災的風險分析與制度韌性

為了解決埔里包棟8人 的問題,作者龔怡文,劉季宇,簡文郁,鍾立來,葉錦勳,張宜君,陳慈忻,陳淑惠,陳亮全,周偉賢,曾裕淇,林冠慧,林宗弘,林沛暘,邱聰智,李俊穎, 這樣論述:

九二一震災是臺灣災害科學發展與政策改革的里程碑,為什麼有些地方的災損較嚴重?為什麼有些受災社區能夠成功復興?本書為國家地震工程研究中心、中央研究院、國立臺灣大學與師範大學等學者合作的成果,回顧臺灣地震科學,特別是九二一地震之後的研究發展。 全書分為四個部分:第一部分為震災風險研究導論,介紹資料來源與研究方法;第二部分解構震前風險,介紹危害度、暴露度與脆弱度等概念與其對九二一震災的分析結果,提出「樞紐城鎮」(nexus township)的概念,認為介於都會區與麓山帶之間的中小型交通樞紐城鎮,是社會脆弱之所在。第三部分介紹韌性的概念、探討九二一震災後的房屋重建、社區

重建、校園重建以及心理重建;第四部分「面對下一場巨震」探討臺灣防救災制度變遷,並提供未來改革建議。巨災不僅留下傷痛,也帶來公民參與改革的機會之窗,這是臺灣民主對抗災害風險的「制度韌性」優勢。

台灣民族學的發展與意義

為了解決埔里包棟8人 的問題,作者周士煌 這樣論述:

民族學ethnology研究「民族ethnos,及附著於其身的文化」,台灣的民族學,研究對象是台灣諸民族/民族集團:原住民族、客家、Lán-lâng/Holo、外省人。其中,學科傳統領域研究的首為台灣原住民族,在政策的支持下,客家研究亦開始展現成果。原住民族研究和客家研究,已有整體性「知識體系」的建構。台灣其餘民族的學問,則以民俗學或地方學來表達,其體系尚待發展。作為近代學術的民族學,在台灣有其特別的歷史發展過程。由日本治理台灣時,為了施政所進行的大規模調查、與稍後的學術研究開始,累積成果。國民政府來台之後,以誌書的編寫及審查圈錮地方知識份子,確立「以本土為地方」,以台灣為學科的練習場,並橫

殖入文獻學研究的中國邊疆民族史。民主化之後,台灣主體性漸漸展現,本土研究開始興盛,教育系統與學術系統對台灣的觀點也開始正常化。對自身生活環境的興趣,則以「地方學」的樣態出現。台灣為一多民族的國家,清楚了解諸民族及其文化,為「屬族」的學問,以國家的文化主體性為學問的對象,可以稱為「台灣學」。台灣學為「屬國」的學問,為台灣的國學,其核心應該為台灣的民族學。台灣學或國學的發展,尚待觀察,但並非空想。

張開眼睛將黑夜撕下來:瓦歷斯·諾幹散文詩

為了解決埔里包棟8人 的問題,作者瓦歷斯·諾幹 這樣論述:

就如同書名《張開眼睛將黑夜撕下來》,瓦歷斯・諾幹以樸實而又溫暖的筆觸寫下家族、理想、現實,乃至國際時事。在瓦歷斯・諾幹的散文詩裡,保留了散文明確、清晰的敘述,卻又蘊含著詩的意象,在領略瓦歷斯・諾幹眼中世界的同時,仍舊為讀者保留了足夠的想像空間。

臺灣中北部客家鬼故事研究

為了解決埔里包棟8人 的問題,作者李秀鳳 這樣論述:

臺灣客家民間鬼故事的基底,來自客家族群在這塊土地上長期累積的歷史印記。鬼故事存在於客家鄉親的生活裡,是文化的產物,也是集體記憶的呈現,反映客家人對死亡的觀感與態度。不管你信鬼或不信,經過時空長期的演變,臺灣客家人的鬼觀念,早已與佛教、道教與儒家思想相融合,變成文化習俗及民間信仰的一部分。 筆者在本文采錄42則由客家人講述或發生在客家莊的鬼故事,其中33篇皆是講述者或整理者親身經歷的「見鬼」事件,讓人充分感受當事人面對死亡的那種貼近、充滿好奇又畏懼的思維。不管是從歷史脈絡或是社會心理層面分析,可以發現每篇鬼故事並非空穴來風,都有其豐富的文化底蘊。 因此,探討臺灣客家鬼故事反映的文化

意涵,是本文闡述的重點之一。從文化地景、宿命觀、移民與殖民、因果報應及民間習俗等五大脈絡探尋,發現客家鬼故事蘊含的族群特性,是一種落地生根、認同本土的深刻情感。 鬼的世界像人的世界,有善人、惡人之分,善鬼救人能升格為神,是臺灣民俗信仰特別之處。此類型故事能廣為流傳,應與民間深信積德行善必得善果的觀念息息相關。本文闡述的重點之二,探討水鬼晉升神格,如何通過人性試煉,並分析客家鄉親對地方神祇的精神寄託和願望投射。 從隱喻延伸看魍神仔現象,是本文闡述的重點之三,經過文獻資料與現今社會新聞相互比較分析,再透過客籍作家筆下隱喻的魍神仔,發現有民間信仰做基底的魍神是現在進行式,這是有趣現象。

客家諺語是客家人日常用語的重要成分,傳承先民智慧的結晶,豐富經驗的累積,親密感情的交融,也可從客諺看出臺灣客家人的鬼靈信仰,這是本文闡述的重點之四,筆者蒐集213則和鬼相關的客家諺語,從中窺探客家先民對鬼魂的崇拜。

想知道埔里包棟8人更多一定要看下面主題

埔里包棟8人的網路口碑排行榜

-

#1.團體旅遊必住的南投包棟民宿及清境包棟民宿!

看更多熱門台灣包棟住宿:【2021台灣包棟民宿】安心出遊首選全台包棟Villa ... 包棟人數:6-8人 ... 完整旅宿資訊:南投民宿包棟-里山城居. 於 chu94168.pixnet.net -

#2.包棟 - 埔里民宿

電話:049-2933288 地址:南投縣埔里鎮福興路110巷8號網站:https://dw8.okgo.tw ... 地址:南投縣埔里鎮樹人二街335號(三樂餐廳旁) ... 埔里包棟‧書之鄉旅棧. 於 puli.okgo.tw -

#3.埔里包棟民宿ktv,大家都在找解答。第1頁

本站住宿推薦20%OFF 住宿折扣 · 2019埔里民宿大全集,分類總整理,依照需求輕鬆找埔里住宿... · 住宿資訊| 埔里包棟民宿ktv · 包棟| 埔里包棟民宿ktv · 埔里303民宿包棟民宿| ... 於 twagoda.com -

#4.八番私人住宅『不用住滿也包棟』優惠專案

適用條件: 開三間(含)房以上,其中一間需包含四人房,方可無條件包棟。(如果住滿有沒有 ... 於 residence8.com.tw -

#5.【南投埔里包棟民宿】山上林園四季房,與自然當鄰居

四人房– 四季房. 四季房分為春、夏、秋與冬房,也是目前民宿比較新的房型。春跟夏這兩間靠 ... 於 jeffynallie.com -

#6.南投埔里包棟民宿推薦【希爾拉villa】戲水泳池 - Yuki's Life

❤️我們是一棟擁有七間房間(2人房4間+4人房2間+樓中樓6人房1間)的包棟民宿,為了讓你們有最自在且保有隱私的空間,堅持一天只接待一組客人。 ... 於 yukiblog.tw -

#7.珍奶耶誕樹、甜到會麋鹿 - 剎有其食

「薑餅屋」共有2棟,位置在柳川東、西路與民權路的交叉口,從遠遠的就能看到 ... 大家千萬別錯過,可以再搭配我們寫的「2021台中耶誕景點懶人包」一起 ... 於 safood.tw -

#8.訂房專線:049-2926614 - 埔里麒麟山莊-埔里民宿包棟

南投埔里民宿麒麟山莊位於南投埔里鎮東南郊,山莊提供住宿、早餐、別墅包棟、租機車等服務,附近有許多知名景點「豐年生態農場、18度C巧克力工房、鯉魚潭風景區、造紙 ... 於 www.kirinvilla.com -

#9.【南投埔里住宿推薦】8間激推埔里民宿飯店!包棟villa&親子 ...

南投埔里住宿推薦哪幾家?2021南投埔里民宿推薦&埔里飯店清單,包棟villa、便宜烤肉、親子友善等都在這啦~說到埔里民宿包棟烤肉,推薦童心園民宿8人 ... 於 anrine910070.pixnet.net -

#10.虎頭山飛行傘體驗、南投兩日遊套裝行程、民宿包棟服務

南投埔里桃米生態村蛙堡歐式鄉村民宿提供旅遊行程規畫諮詢、訂房服務、早餐住宿、景點介紹、生態導覽,位於南投埔里桃米生態村紙教堂、親水公園附近,從蛙堡到日月潭 ... 於 puliwas.pgo.tw -

#11.[南投住宿] 觀品一乙居坊-南投埔里豪宅般的民宿/ 埔里民宿包棟

觀品一乙居坊| 大湳里虎山路9之5號0911 105 024 | 南投縣民宿706號對住在高雄的人來講兩天一日小旅行除了台東之外最適合的地方就是中部埔里日月潭地區 ... 於 vhygdih0412.pixnet.net -

#12.埔里吉美包棟民宿(jimmeihouse) - 南投縣優惠住宿訂房- Agoda

2張單人床和1張特大床和1張雙人床或2張單... 輸入住宿日期查詢最新特惠. 常見問答. 於 www.agoda.com -

#13.住宿資訊 - 埔里影拾光民宿

埔里 住宿‧影拾光民宿座落於南投埔里鎮,鄰近桃米生態村、敲敲木工房、元首館、造紙龍 ... 包棟(8人) ... 可否加床:, 可加床最多可加2人每加一人500元(請參考訂房說明). 於 avon5588.ego.tw -

#14.埔里蛙堡民宿包棟位於埔里桃米生態村提供住宿、早餐

開放房型:二人房2間+四人房2間+六人房2間可加床,最多可加4人,每加一人500元。假日加床每人600元。 公共空間:大客廳約20坪、小客廳約8坪、一樓八角泡茶亭包棟客人需 ... 於 www.puliwas.tw -

#15.南投埔里【希爾拉villa】網美包棟民宿.卡拉OK.烤肉.戲水池

你看看這一樓的兩人房,. 這是網美的拍攝場地吧! 南投埔里【希爾拉villa】網美包棟民宿.卡拉OK. 尤其這 ... 於 taiwantour.info -

#16.台灣宿配網:南投民宿空房查詢、線上訂房

南投埔里民宿杰哥民宿 可包棟. 【民宿特色】 NT$6400. 所在區域:埔里鎮. 8~10人包棟,1F有孝親雅房,全新開幕/優質平價. ... 埔里平價住宿2019全新落成16~22人包棟. 於 twstay.com -

#17.南投埔里住宿》希爾拉Villa 埔里包棟民宿~2020 新開幕!! 絕美 ...

三層樓的獨棟民宿擁有寬敞的公共空間、開放式廚房、七間網美風客房,還有個美美的兒童戲水池,. 民宿一天僅招待一組客人,兩人即可輕鬆包棟!! 入住期間可 ... 於 twobunny.tw -

#18.南投住宿包棟的價格推薦- 2021年12月| 比價比個夠BigGo

還有南投民宿包棟、南投包棟。 ... 住宿埔里觀瀑渡假民宿l 16人包棟. bigcoin white 5% ... 南投縣,埔里鎮. 住宿綠邑田園民宿|包棟|最多可住8人. bigcoin white 5%. 於 biggo.com.tw -

#19.南投埔里包棟民宿|希爾拉villa,每間房都超美、一天只接一組客人

珍惜你身處現在所處的地方與跟眼前人相處的時光,這是拉拉想要透過民宿傳遞給大家的精神,跟拉拉聊天的過程中我可以看出他對於這棟房子還有每一間房間、每 ... 於 lillian.tw -

#20.本次您選擇的車型 - 格上租車

現代- Starex 2.5* · 8人 · 倒車雷達 · 4大+3小. 於 www.car-plus.com.tw -

#21.埔里鎮埔里包棟民宿-吉美民宿-每天只接待1組客人

埔里包棟 民宿-吉美民宿-每天只接待1組客人位於埔里,距離中台禪寺5 公里。客房均設有空調,另提供免費私人停車場。 客房均設有電視,為了您的舒適,另備有室內拖鞋、 ... 於 www.booking.com -

#22.南投縣埔里鎮民宿包棟- 書之鄉旅棧 - 中華時報chinatime

「埔里包棟‧書之鄉旅棧」座落於南投縣埔里鎮,周邊鄰近金剛基地、埔里酒廠、造紙龍及元首館等知名必遊景點, ... 埔里住宿、埔里民宿、埔里包棟 ... 館藏五-8人包層▽. 於 www.chtime.com.tw -

#23.圓山蓋親子飯店拚2025完工麗寶強攻觀光產業 - 奇摩新聞

麗寶圓山公辦都更案動土,除住宅外,將打造兩棟新飯店。 ... 層及11層,北側209戶、南側8戶,地下4層的飯店、美食購物廣場、商辦商業空間及住宅大樓。 於 tw.news.yahoo.com -

#24.【問答】埔里包棟8人 2021旅遊台灣

南投【埔里寒舍】超值8人住宿包層., 在這邊可以依照預算價格、包棟人數、民宿設施,或是位在於桃米、鯉魚潭,以及2018、2019的新民宿...等,輕鬆找到理想民宿。 於 travelformosa.com -

#25.南投10 人包棟民宿

住民宿就是要整個包下來才會爽,南投埔里全新包棟民宿『希爾拉villa』 ... 竹山住宿~溪頭住宿其中八人包層內包含著一間雙人套房,套房中更是準備了 ... 於 tiwazkutno.pl -

#26.50人包棟 - 埔里鯉魚潭七里山瑭民宿咖啡

主題:, Re:50人包棟. 來自:, 莊主 於:2018/07/30. 內容:, 陳先生您好: 50人民宿全包,費用35000,園區很大,適合烤肉或辦活動, 不怕下雨, 歡迎前來洽詢! 於 www.clst.idv.tw -

#27.匠・藝宿Takumi Inn 私人住宅.群山環抱的清水模 - Dear b&b

坐落群山田野間的清水模建築、貼心滿足旅人需求、鄰近埔里市區 ... 匠‧藝宿—包棟 ... 張雙人床、、衛浴5 間、單人浴缸、包棟正常床位可入住8 人,不提供加人服務(more). 於 dearbnb.com -

#28.包棟民宿

包棟 民宿. 10人以下; 南投日月潭儂濃居驛棧(6-12人包棟) · 南投埔里民宿夢禾.居(6-12人包棟) · 南投埔里民宿羽欣民宿(8-10人包棟) · 南投埔里民宿杰哥民宿(8-10人包棟) ... 於 twstay.net -

#29.苗栗親子景點懶人包》收錄苗栗最新必玩必吃景點、特色公園

苗栗特色公園、必玩親子景點 · ▽ 苗栗貓裏喵親子公園,八爪大章魚磨石子滑梯 · ▽ 苗栗竹南獅山親子公園.~七滑道火炎山地景溜滑梯 · New!! ▽ 苗栗苑裡灣麗 ... 於 bobowin.blog -

#30.日月潭包棟推薦總整理懶人包~(持續更新中...) :: 日月潭Villa 泳池

本站住宿推薦20%OFF 住宿折扣 · Spice 慢旅行???? · 【南投日月潭民宿推薦】豪華Villa住宿推薦~CP爆表日月潭民宿... · 【埔里住宿推薦】水鄉渡假villa,水池、泳池,四周水面 ... 於 entry.anthailand.com -

#31.南投最難訂住宿「The Bal'e Villas 牛眠埔里」 - BEAUTY美人圈

在休憩場域規劃方面,一樓為Villa,二樓為獨立客房,三樓綠地規劃6座讓人可以慵懶待上一整天的「空中發呆亭」,密集的芭蕉葉,形成了自然的屏風增加了旅客 ... 於 www.beauty321.com -

#32.訪客留言 - 成龍山莊埔里民宿

2018春節包棟價格 · 來自::陳小姐 2018/01/21 ; 八人房增加人數 · 來自::Wen 2016/12/08 ; 包棟 · 來自::羅小姐 2016/06/08 ; 嘉一旅遊用品社 · 來自::施柏廷 2016/05/18. 於 chenglong.18851.com.tw -

#33.埔里歐香民宿簡介

歐香民宿位於南投埔里桃米生態村茅埔坑生態景觀區一帶,榮獲交通部觀光局好客民宿認證,提供優質的住宿、早餐與包棟服務。鄰近親水公園、紙教堂,你有多久沒有放慢你的 ... 於 www.oushiang.com -

#34.平日包棟8人方案-聚會、ktv歡唱、麻將、(烤肉另付清潔費)

平日八人包棟優惠方案《平日特惠方案: 無提供烤肉服務》《可開伙, ... 埔里唱歌別墅包棟-平日包棟8人方案-聚會、ktv歡唱、麻將、(烤肉另付清潔費)、可開伙. 1 則評價 於 www.airbnb.com.tw -

#35.南投埔里民宿天境會館- 官方網站

埔里 平價住宿 2019全新落成 16~50人包棟位於交流道旁交通便利提供停車位與烤肉爐具還有腳踏車可以借用同時還是寵物友善民宿喔 距離國道6號只需3分鐘, 民宿位於日月潭與 ... 於 www.skyhouse17.com -

#36.埔里民宿_佳園渡假山莊_埔里住宿_日月潭住宿

埔里 民宿佳園渡假山莊,提供埔里民宿住宿、日月潭民宿住宿、埔里包棟民宿服務,鄰近桃米坑紙教堂,是您埔里旅遊、日月潭旅遊的絕佳選擇。 於 www.2914899.tw -

#37.【南投埔里】祐佳民宿| 清水模寧靜田園生活| 包棟五房14人

(*建議先點好,隔天請兩位苦主早上外帶取餐). 單晚價格. 單人約$860 (包棟計算14人). 電話. 0932689209. 地址. 南投縣埔里鎮水頭路53之8號. 相關連結. 於 link-seekerguide.com -

#38.住宿資訊 - 埔里鄉之窩民宿

埔里 住宿‧鄉之窩為合法南投埔里民宿,鄰近埔里酒廠、敲敲木工房、廣興紙寮、元首館、紙教堂及桃米生態村 ... 平日8人,假日12人即可享有包棟服務,詳情歡迎來電洽訊。 於 36.woatpuli.com -

#39.J House民宿-埔里包棟8位起(埔里福興七號旅棧.天境會館聯絡處)

J House民宿-埔里包棟8位起(埔里福興七號旅棧.天境會館聯絡處). 3.8. (49)·3 星級飯店. 撥打電話. 路線. 網站. 查看預訂選項. 環境介紹. 於 www.google.com -

#40.2022行事曆(民國111年)最新連假攻略!國定假日 - 好好玩台灣

2022休假天數多達115天,其中3天以上連續假期共有8個,包含元旦3天、過年9天、228紀念日3天、兒童節清明假期4天、勞動節3天、端午 ... 2022行事曆/111年國定假日懶人包. 於 www.welcometw.com -

#41.希爾拉villa | 南投埔里包棟民宿,享受山景和田園景觀

一群人住包棟民宿玩的時候,有KTV設備絕對可以讓氣氛更high! 希爾拉villa的KTV歌單也都有在更新,另外還有麻將、桌遊等休閒娛樂設備,不過這些東西 ... 於 carollin.tw -

#42.童心園民宿,大草皮、戶外電動車、滿滿玩具遊戲房

熱帶與雨林三人房. 南投埔里親子包棟民宿童心園15. 這是妮妮布魯今晚的房型, ... 於 niniandblue.com -

#43.埔里包棟10人的推薦與評價,FACEBOOK和網紅們這樣回答

25旅店埔里鎮福興路27巷5號家庭包棟、親友住宿、煮火鍋、好停車全新近郊民宿,提供5間四 ... 居(6-12人包棟) · 南投埔里民宿羽欣民宿(8-10人包棟) · 南投埔里民宿杰哥 ... 於 hotel.mediatagtw.com -

#44.我要訂房 - 埔里七里山瑭民宿(包棟、包區)

(埔里民宿)七里山瑭民宿渡假山莊就像一個小型的渡假中心兼小型農場兼精心規劃的公園兼..太多了,任何時節來都是另一種風情,無論是單純地欣賞鯉魚潭周邊風光, ... 於 clst.mmweb.tw -

#45.房型介紹 - The Bale Villas 牛眠埔里

Villa花園四人房 ... 12月3日(五)早上09:00-22:00開放15組包棟預訂,僅提供電話預訂 ... 銀行: 006合作金庫埔里分行戶名:江玉玲(牛眠谷行館民宿) 於 the-bal-e-villas.mydirectstay.com -

#46.屏東住宿∥四重溪可以居民宿∣擁抱大自然的寫意,餵食梅花鹿

疫情趨緩,最近國內開始爆發旅遊潮,我們家很愛找包棟民宿,約上三五好友一同旅遊,充份享受民宿內的樂活時光, ... 提供2/4/8人房型及24人包棟. 於 fiveline5.pixnet.net -

#47.清境包棟民宿推薦!|AsiaYo - 南投縣, 台灣

AsiaYo 也提供多間優質南投包棟住宿、南投包棟民宿、南投包棟旅宿、特色清境包棟住宿,讓您輕鬆享受自由行 ... 埔里民宿五加一小棧 ... 綠邑田園民宿l 8人即可包棟. 於 asiayo.com -

#48.埔里包棟民宿烤肉卡拉ok - Dcog

埔里 唱歌包棟住宿-烤肉,戶外空間有怡人的大草皮,我們不會打擾您,包含五個房間。2.包棟最低為8人,舒服有家的感覺真的讚from google。找到了南投包棟民宿烤肉卡拉ok ... 於 www.collapsosaurrex.co -

#49.南投民宿「夢想街8號」

包棟 (12~16人入住), 平日:12,500, 假日:18,000, 標準入住人數:12人 ... 遇堤防左轉→西安路左轉→福興路右轉約一公里→110巷(埔里正德大佛前方)→夢想街8號. 於 nantou.fun-taiwan.com -

#50.北北基 - 陶板屋

... 火車: 台鐵汐科站走聯絡通道直接抵達遠雄購物中心(步行5-8 分鐘) 公車: 汐科站北站,昊天嶺站:可搭605,629,668,711,919,1032,1191,2021,tsit 22 東方科學園區站:可 ... 於 www.tokiya.com.tw -

#51.埔里日月潭包棟民宿希爾拉villa~入住純白豪宅,徜徉清涼戲水池

好山好水的南投埔里, 藏著一棟夢幻的純白洋房, 裡面有七間不同風格的房間, 夏日透清涼的綠意戲水池, 早餐享用人氣18度c生吐司, 平日來兩個人就能 ... 於 paulyear.com -

#52.帶你玩雲林景點一日遊 - 小兔小安*旅遊札記

雲林北港懶人包. 帶你玩雲林景點一日 ... 分享古坑一日遊全家人出遊地方,. 雲林景點有超可愛的鵝童樂園 ... 這棟房子的外牆全部都是可愛的牛牛圖繪! 於 bunnyann.com -

#53.南投埔里優質民宿推薦+來微笑58愛貓民宿放鬆度假,藍天綠草 ...

用完了下午茶,民宿主人帶我們參觀了房型。微笑58總共有4種房型,101的和室房、102的三人套房、201的兩人套房以及202的三人套房 ... 於 saytainan.com -

#54.埔里佳園渡假山莊民宿

佳園包棟. 盥洗用具,吹風機. 電視,第四台. 冷氣. 衣櫥,置物櫃 ... 佳園香杉四人典雅套房 ... 地址:南投縣埔里鎮桃米里桃米巷6-8號訂房專線:0920-055-099 於 www.nantou-travel.com.tw -

#55.南投住宿|南投埔里住宿推薦希爾拉villa 南投網美包棟民宿浪漫 ...

無遮蔽的浴室讓人好害羞阿~~但也好美阿!!藍色地板讓人有身處海洋中的錯覺~在浴缸內泡澡還能看到外面的田野美景,真的讓 ... 於 pingu.blog -

#56.南投民宿包棟20人 - Adrnmke

溪頭半日閒民宿. 埔里包棟民宿-吉美民宿位於南投縣埔里鎮,距離台灣地理中心碑僅需步行五分鐘,鄰近虎頭山、鯉魚潭、埔里酒廠、廣興紙寮、元首館、桃米生態村及紙教堂 ... 於 www.adrnmkenn.co -

#57.南投埔里住宿》純白地中海城堡!微笑58民宿,超澎湃早餐

另外我們也參觀了二樓的三人房,好喜歡這個色調。 微笑58真的好適合約上好友一起來包棟,. 一起享受大大草皮大大的放電區域,. 烤個肉啊聊 ... 於 fupo.tw -

#58.埔里包棟8人 :: 訂房資訊網

訂房資訊網,埔里包棟villa,埔里包棟民宿烤肉卡拉ok,埔里包棟20人,日月潭10人包棟民宿,南投包棟villa,日月潭包棟民宿ktv,南投溫泉包棟,清境包棟. 於 hotel.iwiki.tw -

#59.南投埔里民宿懶人包

風格多元的埔里民宿,有適合親子同遊的親子民宿、以自然生態為主題的鄉村田園風格住宿,還有親友最愛無拘束的包棟民宿,想到埔里深度旅遊,就快將埔里民宿懶人包收進口 ... 於 www.itwbnb.com -

#60.【南投包棟民宿推薦】精選20間家庭好友旅行的人氣南投、清境 ...

入住南投包棟住宿真實評價? 離清境農場不遠,而且是我最愛的小木屋! .包棟人數:8 - 15 人 .房間價格 ... 於 times.hinet.net -

#61.2人就能包棟!南投「純白Villa」有7種超美房型

好山好水的南投埔里,藏著一棟夢幻的純白民宿「希爾拉villa」,裡面有7間不同風格的房間,夏日透沁涼的綠意戲水池,早餐享用人氣甜點店「18度C巧克力 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#62.南投埔里包棟民宿希爾拉villa 隱身田園間的夢幻白屋絕美打卡新 ...

位於南投埔里鄉間,筊白筍田邊的歐式純白色民宿,充滿濃濃的異國風情,女主人打造一整棟共有七間不同風格的套房,每間客房都是精心設計規劃,一天只接待一組客人,兩人 ... 於 sophiee.tw -

#63.圓山蓋親子飯店拚2025完工麗寶強攻觀光產業 - 鏡週刊

麗寶圓山公辦都更案動土,除住宅外,將打造兩棟新飯店。 ... 層及11層,北側209戶、南側8戶,地下4層的飯店、美食購物廣場、商辦商業空間及住宅大樓。 於 www.mirrormedia.mg -

#64.我知道了-友善親子民宿Puli B&B~沙坑、烤肉、兒童遊戲區

( 有時候不一定有開放包棟或包場唷!!! ) 因為現在有旅遊補助的關係. 太多人包場、包棟了~~~. 想要再包場或包棟 ... 這回轉戰埔里的景點和民宿~. 於 styleme.pixnet.net -

#65.埔里民宿》希爾拉villa,純白色歐風民宿,兩個人就能包棟

住民宿就是要整個包下來才會爽,南投埔里全新包棟民宿『希爾拉villa』一直以來都是南投埔里超火紅的民宿,為什麼火紅,除了希爾拉villa的軟硬體設施跟 ... 於 letsplay.tw -

#66.翡翠山莊包棟民宿南投县埔里镇 - Searrt

翡翠山莊是南投縣民宿539號,提供南投民宿,南投縣埔里鎮民宿埔里包棟民宿-吉美 ... 埔里包棟民宿(20人以上), 日月潭包棟民宿~8人以內包棟、8~14人包棟、14~20人包 ... 於 www.searrtal.co -

#67.三茅之家 - 桃米生態村三茅屋民宿(埔里‧桃米民宿)

走進桃米生態村時,循著招牌標示,往東沿著的山谷迂迴前進,有隻可愛的拉都西氏赤蛙向您招手迎接您。那棟隱藏在森林中白牆綠柱,就是大家所說的「三茅屋」^^ 於 3q.emmm.tw -

#68.【埔里。住宿】希爾拉villa-南投埔里包棟民宿,享受豪宅的奢華

埔里 希爾拉villa主打著【南投埔里包棟民宿】,童話故事般的外觀,令人驚豔。屋子面山的位置一片農田,美景一覽無遺,山嵐在翠綠的半山腰遊走,美得令 ... 於 blog.udn.com -

#69.日月潭旅遊景點懶人包|南投日月潭周邊20個景點新玩法

台灣好行日月潭A線: 臺中干城車站→臺中火車站→大慶火車站→高鐵臺中站(一樓5號出口)→埔里遊客中心→牛耳石雕 ... 於 ikiwi.tw -

#70.國旅券可用業者查詢 - 交通部觀光局

序號 商店名稱 合作業者刊登電話 付款方式 1 北泰國際旅行社 02‑27951687 現金,五倍券,信用卡 2 童趣Hi Kids民宿 03‑8662251 現金,五倍券 3 朗舍行館 04‑37062680 現金,五倍券,信用卡 於 1000.taiwan.net.tw -

#71.評價最好的南投民宿包棟最新的資訊 - 小琉球住宿

南投民宿包棟相關廣告南投民宿包棟| agoda.com 埔里包棟民宿鄉林間,南投先預訂,後付款。 ... 雙人、12人包棟方案,最多還可再加8 hw11g1s0pa. 於 joyful06389.pixnet.net -

#72.【南投民宿推薦】希爾拉villa 南投埔里包棟民宿~一天只接待一 ...

其它像是包棟、烤肉、打麻將、KTV等應有盡有,. 更提供零食、飲料和埔里排隊美食18度C生吐司! 多人入住甚至還 ... 於 sisy1017.pixnet.net -

#73.【埔里親子包棟推薦】你看!鄉鎮里竟隱藏四面環山的視野民宿 ...

整棟民宿的建築風格清新自然且不做作的地中海式風格。全棟最少可住十人,是合適包棟包層的埔里民宿,如果還沒找到埔里民宿,妮妮推薦這間埔里貓步民宿 ... 於 bulanini.pixnet.net -

#74.2020南投包棟民宿推薦!家族、團體必住南投包棟住宿TOP10

民宿包棟空間超大!超適合三五好友或是大家庭住宿,而且有兒童房有廚房,房間又多,還有提供很多設備,這幾 ... 於 blog.tripbaa.com -

#75.南投埔里-觀品一乙居坊民宿超值優惠方案 - GOMAJI

只要3990元起,即可享有【南投埔里-觀品一乙居坊民宿】四人/八人/包棟12人住宿〈含A.四人/B.八人/C.包棟12人住宿一晚(AB方案依現場房況安排)〉 於 www.gomaji.com -

#76.山中神仙休閒民宿/埔里包棟民宿/日月潭包棟民宿/桃米包棟民宿

山中神仙休閒民宿/埔里包棟民宿/日月潭包棟民宿/桃米包棟民宿, Puli, T'Ai-Wan, Taiwan. ... December 8 at 10:52 pm · ... 從陌生人到旅客~從旅客變成好朋友~. 於 m.facebook.com -

#77.南投埔里民宿 佳園渡假山莊民宿 享受沐浴森林裡的美好大草皮

這棟充滿濃濃異國風情的建築物位於山莊最高點,是很引人注目的普羅旺斯風,讓人好有渡假的感覺,這棟只接待包棟的客人,可以揪親朋好友一起來! DSC02111_ ... 於 eeooa0314.pixnet.net -

#78.南投8 人包棟

南投8 人包棟 卡麥隆海. ... 南投童心園南投埔里民宿8/16~8/31 微包棟專案想出遊解悶,又不想要人多梁讓你一組就包棟專屬兒童遊戲區烤肉暢 ... 於 panificiolubiano.it -

#79.希爾拉villa 埔里包棟民宿》一天只接一組 ... - 旅人狂潮- 痞客邦

希爾拉villa的住宿比較特別,一天只有接待一組客人,意思就是建議人多一起來包棟的意思,一棟擁有七間房間(2人房4間+4人房2間+樓中樓6人房1間)的包棟 ... 於 car0126.pixnet.net -

#80.南投住宿| |包棟民宿| 《觀品一乙居坊民宿》間間不同主題風格

【住宿-南投埔里鎮】|南投住宿| |包棟民宿| 《觀品一乙居坊民宿》間間不同主題風格,適合一家大小來度假住宿喔! 於 aliceeat.com -

#81.日月潭包棟推薦總整理懶人包~(持續更新中...) @ 愛PO網APO'S ...

日月潭包棟民宿如果您想揪團邀請親朋好友、幾個家庭,大家一起到日月潭包棟來獨享整棟民宿 ... 包棟人數:部份包層8人起~全場包棟可容納29-32人左右. 於 zjauto2000.pixnet.net -

#82.[南投埔里] 希爾拉villa,兩人就能包棟的民宿,大廚房大客廳 ...

南投埔里近日月潭包棟民宿推薦/希爾拉VILLA]平常出門我大多住飯店,不過有時跟朋友一群能包棟的民宿就是更棒的選擇以往民宿包棟都要呼朋引伴, ... 於 nickhow.tw -

#83.希爾拉villa 南投埔里特色絕美包棟民宿,一天只接待一組客人

一旁還有有機無咖啡因的康福茶、一些小孩最愛的零食點心,入住後就算不出門也很OK!!! 一打開SMEG冰箱,讓人立馬驚呼起來:)) 民宿主人準備的東西也太多了 ... 於 sant.tw -

#84.南投住宿|希爾拉villa,埔里包棟民宿推薦首選、奢華早餐生吐司

南投住宿|希爾拉villa-南投埔里民宿包棟的好選擇. 這次甜甜哥與好友一同出遊選擇在南投埔里希爾拉villa入住的原因很簡單,就是它擁有卓越的地理位置和 ... 於 mrbonbonstravelmap.com -

#85.【民宿推介】TOP 20家庭、團體旅行必住南投包棟 ... - OpenTour

民宿包棟空間超大!超適合三五好友或是大家庭住宿,而且有兒童房有廚房,房間又多,還有提供很多設備,這幾 ... 於 opentour.com.hk -

#86.2021埔里民宿大全集,分類總整理,依照需求輕鬆找埔里住宿 ...

民宿內提供二至四人房,多人入住亦可選擇包棟方式獨享整個空間,房間佈置簡約時尚,以壁畫營造出時而優雅時而熱情的風格讓人感到驚豔,部分亦規畫有大面 ... 於 w116833.pixnet.net -

#87.埔里::桃米::藍屋頂民宿住房須知

包棟 人數:標準包棟為8人,超過一人需要加收加床費用,至多11人。 續住規定:第二晚之後一律為第二日房價的9折,續住不整理房間。 費用不含早餐; 兩人入住四人房可以打 ... 於 www.pulibluedome.com -

#88.日月潭住宿- 含1家南投包棟民宿 - 金大佛

南投住宿推薦累積了不少名單,2021年住了幾家特色日月潭民宿,如:積木家、八番私人住宅、勺光188及盒木都是媲美設計旅店等級的日月潭住宿,也有住到 ... 於 yama.tw -

#89.埔里飯店民宿訂房中心 - 數位環球休閒網

南投埔里飯店-鎮寶大飯店, 南投縣埔里鎮忠孝路299號, 線上訂房. 房型種類: 2人房 (2400元起) 3人房 (3000元起) 4人房 (3600元起) 8人房 (5760元起). 於 goto-travel.com -

#90.[南投住宿推薦]希爾拉villa-絕美質感南投埔里包棟民宿

*平日(一-四)一間2人房8800元即可包棟,. 7間全包22人入住30800元。 * 週五,日與國定假日前後 ... 於 angelala.tw -

#91.【埔里住宿推薦】水鄉渡假villa,水池、泳池,四周水面環繞的 ...

小木屋前方便是泳池,所有住宿的小木屋街圍繞著泳池,非常適合大家庭或多人家庭一起包棟入住,相信不論大人、小孩都會玩得不亦樂乎。 【埔里住宿推薦】水鄉渡假villa, ... 於 jatraveling.tw