基隆廟口附近美食的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦米果寫的 我一個人走走停停:美好日常的小旅行 和郭正宏的 旅圖速寫套書(台南旅圖速寫+台二線旅圖速寫)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站2022基隆廟口夜市攻略!22間廟口美食小吃,基隆就該這樣吃也說明:基隆廟口美食 / 基隆夜市必吃 · 基隆廟口碳烤三明治/ 10號 · 基隆廟口炭燒蚵仔煎/ 36號 · 基隆廟口邢記鼎邊趖/ 25號 · 基隆廟口沈記泡泡冰/ 37號 · 基隆廟口好吃鹽水雞 · 廟口花枝 ...

這兩本書分別來自大田 和健行所出版 。

佛光大學 中國文學與應用學系 蕭麗華所指導 郭基泰的 日治時期大稻埕政經文化研究 (2018),提出基隆廟口附近美食關鍵因素是什麼,來自於大稻埕、茶葉、蔣渭水、台灣文化協會、王井泉。

而第二篇論文元智大學 社會暨政策科學學系 謝登旺所指導 郭珮嘉的 節慶活動與城市行銷-以2014桃園地景藝術節為例 (2014),提出因為有 節慶活動、城市行銷、地景藝術節的重點而找出了 基隆廟口附近美食的解答。

最後網站《基隆美食》吳家鼎邊銼.基隆廟口Q彈可口的百年小吃則補充:基隆廟口美食 很多,其中有項小吃就是【鼎邊銼】,原意是指液態物爬滾的動作,將在來米漿沿著鼎邊滾一圈,鼎中放一些水並用火燒熱,邊烤邊蒸, ...

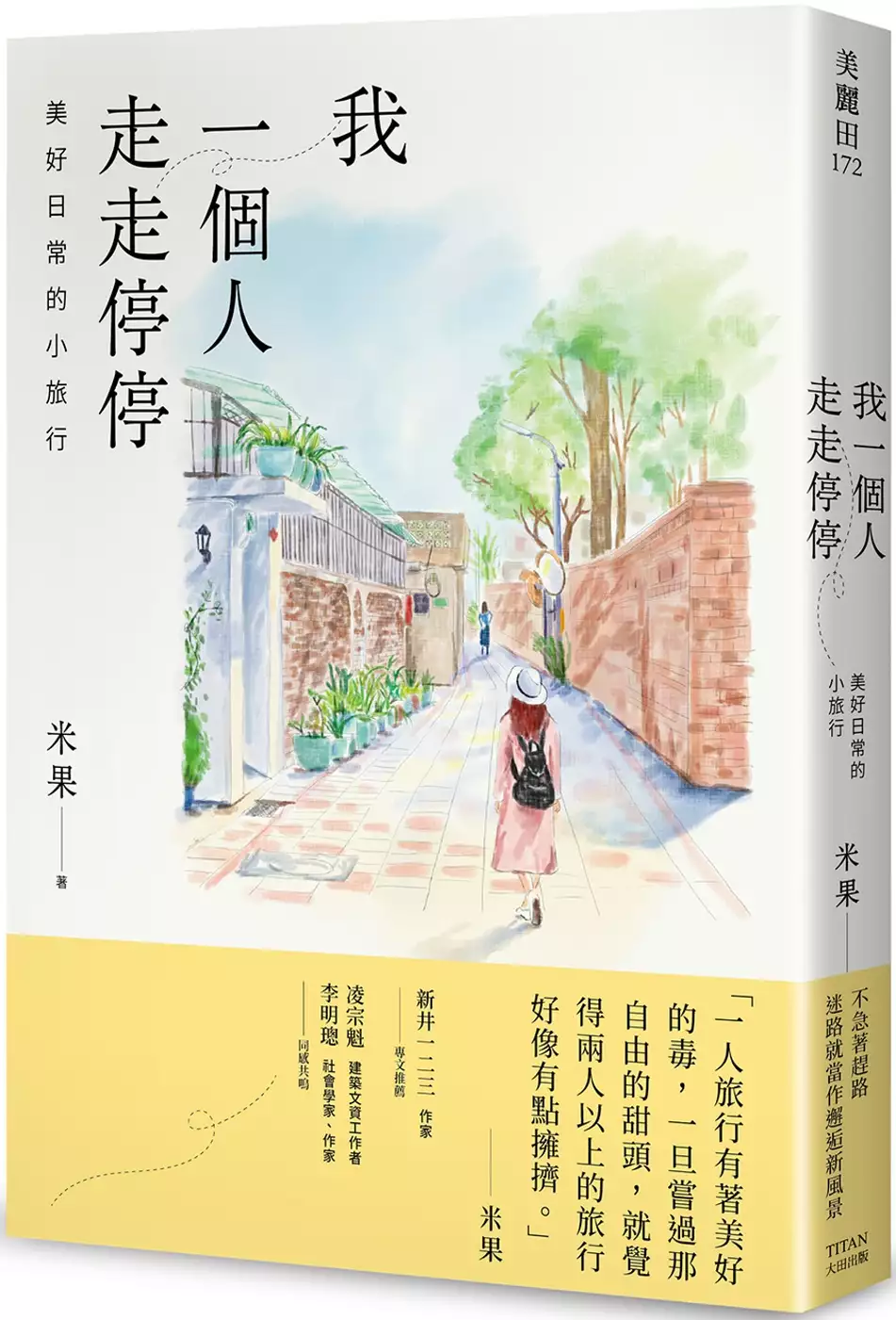

我一個人走走停停:美好日常的小旅行

為了解決基隆廟口附近美食 的問題,作者米果 這樣論述:

一人旅行有著美好的毒, 一旦嚐過那自由的甜頭, 就覺得兩人以上的旅行好像有點擁擠。 試著搭乘陌生的公車路線,或坐上跨縣市的長程客運,中途下站,看看小工廠,逛逛廟口和菜市場;試著和朋友回到他的家鄉,跟他去早餐店吃蔥餅,吃麵線羹加很多辣油,半買半送扛回大大一袋花生,老朋友帶路的旅行,僅僅只是閒晃,竟然一點都不無聊。 以為很近的地方,其實很生疏。試著毫無計畫,試著迷路。 誰說一定要遠距離,搭上國際線的旅行,才叫旅行? 彼時的永康街,休日的中山北路,突然想去基隆,告別重慶南路書街……倒帶回去呼朋引伴的青春夏日,記憶會自動導航

,過去的自己跟現在的自己,美好與殘酷,一併入味。 米果是台南人,但她總說「生為台南人,我很抱歉」為什麼? 因為回台南頂多去東市場買水煮玉米,去國華街口買美勝珍蜜餞, 請說說到台南做什麼事情最好?她的答案是:散步跟午睡! 不自在的日子越來越多,如果不把走走停停當作旅行,那生活就只剩下壓力了。 不用急著趕路,不把行李箱裝進焦慮,從從容容不強求看見什麼,拍了什麼,買了什麼,無論走到哪裡,都懂得享受一個人走走停停的品味。 每一次善待自己的旅行,就是自由的旅行,快樂的旅行。 各方推薦 作家新井一二三 專文特

別推薦: 米果是我最台南的啟蒙者……有趣的是她在本書裡倒寫:真抱歉,自己是個無用的台南人,家住東門城外,成年後又大半時間都在台北,對台南的旅遊美食住宿一概不熟。然而,被迫說出在台南值得做的活動,她又說:午睡。除了地地道道的台南人以外,還有誰會說:最適合在旅遊勝地台南做的活動竟是於父母家睡午覺?這麼一來,我就衷心羨慕起她來了,有如我羨慕日本已故女作家森茉莉直到晚年都炫耀父親森鷗外曾經多麼寵愛過她一樣。 建築文資工作者 凌宗魁 同感共鳴: 跟著作者的腳步,回想起在臺南錯綜複雜的街巷中迷路但不慌張的悠閒心情,而在熟悉的臺北毫無目的晃遊的機會,長大後竟也如此珍貴。有些風

景只出現在步行者眼前,而有些思緒也只有在散步時,才會伴隨著悠長記憶不經意的浮現。 社會學家‧作家 李明璁 旅行新態度推薦: 既然生活可以座落在想像的他方,旅行便能實現於日常的行走。而且,最好的單位就是一個人,隨心所欲走走停停。米果細膩而有餘裕地紀錄了自己的緩步足跡,從台灣到日本,以及持續每天都能再發現的自家台南。這本書訴説著大疫年代無法旅行至遠方的旅行新態度,邀請一起練習踏出這樣自由寬闊的新腳步。

基隆廟口附近美食進入發燒排行的影片

半夜的基隆

完全是不同的世界啊!!

來看看崁仔頂附近

有哪些深夜美食!

以下店家資訊

朱添鮮魚號

基隆市仁愛區仁四路45號

貝貝貢丸麵

基隆市仁愛區孝一路21號

無名早餐車

崁仔頂市場旁

基隆廟口52號炭烤三明治

基隆廟口10號雞絲滷肉飯

(白天是螃蟹羹)

張媽媽香腸肉串

基隆市仁愛區孝三路62號

老成香金記食品店

基隆市中山區西定路22號

順伯三輪車肉圓

基隆市中山區西定路19號

鴨肉松

基隆市仁愛區孝二路82號

大白鯊魚丸

基隆市仁愛區忠二路4號

阿華炒麵

基隆市仁愛區愛四路1-3號

美女無名麵攤

慶安宮前攤販

#基隆 #崁仔頂 #美食

日治時期大稻埕政經文化研究

為了解決基隆廟口附近美食 的問題,作者郭基泰 這樣論述:

清領與日治時期的大稻埕曾為台北的經濟中心,以政治、經濟及文化而言,在台灣歷史都佔有一席之地。咸豐十年(1860),淡水開港後,大稻埕成為台北最繁華的物資集散中心,茶葉與布料等的貿易,不僅造就驚人的財富與繁榮,當時的菁英人士與特殊文化亦影響台灣日後發展至為深遠; 蔣渭水催生的「台灣文化協會」和王井泉催生的「山水亭」也在大稻埕推動了台灣的文藝復興運動。本文要特別探討的,是在當時臨淡水各河港,大稻埕何以能特別凸出?探究其天時、地利與人文特色,是撰寫本文最主要的動機。透過文獻的爬梳,探討「大稻埕」。第一章「緒論」,旨在闡明論文的研究動機與目的,同時也規劃出研究方法、文獻探討及章節安排。第二章「淵源發

展:從清領到日治時期的大稻埕」,本章以大稻埕地理位置與行政區劃、台灣人意識覺醒和文化重建,進行分析。第三章,「經濟面向:世界物質文明匯集的市集」,分述經濟財富開啟文明智識、大稻埕的茶香歲月及迪化街是百年前的台灣「華爾街」。第四章,「文化催生:大稻埕推動台灣文藝復興的夢想」,以大稻埕文人與地方菁英、大稻埕之各種文化和戲劇萌芽生根、大稻埕推動「台灣文藝復興」的夢想為區塊,探討在大稻埕蔣渭水催生的「台灣文化協會」與王井泉催生的「山水亭」,對大稻埕與台灣的影響。第五章,「日臻繁榮:台灣區域政經文化的黃金時代」,主要討論台灣區域政經文化的黃金時代,強調大稻埕是台灣實體經濟產業文化縮影區域發展的典範及大稻

埕是「本島人的市街」,政經文化菁英的搖籃的看法。第六章「結語」,由於大稻埕「包容性」的典範特色,在「故本」與「固本」的聯結,讓台灣的發展更有未來性。

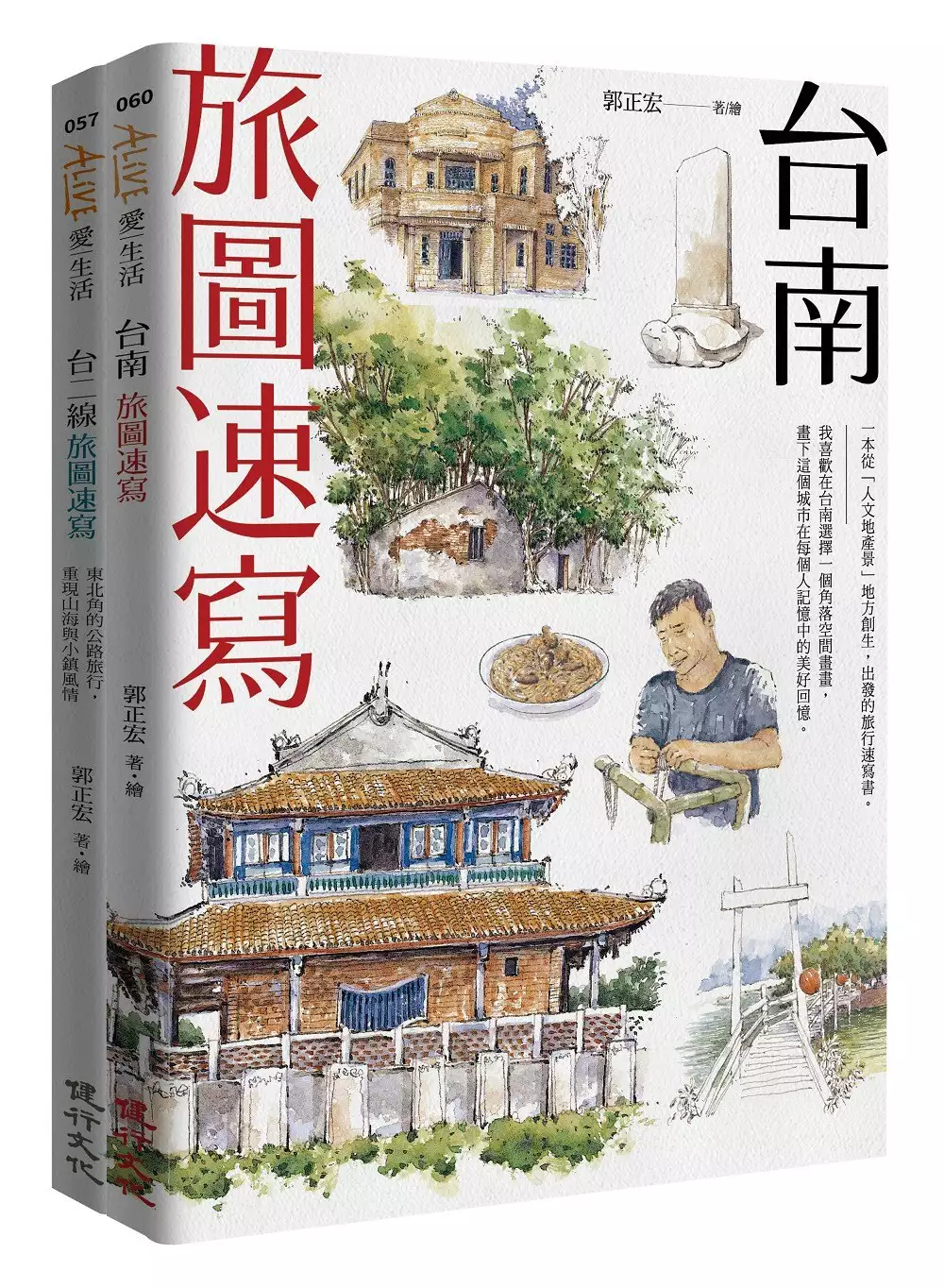

旅圖速寫套書(台南旅圖速寫+台二線旅圖速寫)

為了解決基隆廟口附近美食 的問題,作者郭正宏 這樣論述:

《台南旅圖速寫》 台灣老屋觀察團隊 老屋顏、都市偵探/建築學者 李清志、旅義作家/台南新住民 楊馥如、 一致推薦 台南是台灣著名的古都,號稱有三多「廟多、古蹟多、小吃多」,從三百多年前明鄭時期的經營延續近代日治時期的城市再造,蘊含豐富的歷史底蘊,以及人文的脈絡,近幾年拜文創與老屋再造等風氣之賜,讓台南在地創業故事屢見不鮮,充滿創意的原動力,也讓台南這個城市有更多不同台灣其他城市的風貌。 本書主題,從「人文地產景」出發。這樣的分類方式是日本「地方創生」專家宮崎清教授以在地人的角度將社區文化做出「人」「文」「地」「產」「景」五大類的分別,也讓這本書更接近在地人思維。

人文一直是台南的底蘊,文化的軼事更是俯拾皆是,自然景觀也是不少,站在「大天后宮」前遙想明寧靖王緬懷故國難追的情懷、清代就有的「水火同源」、「鹽山」是海邊才有的產業沒落後的再生;尤其不能忘記台南三大夜市的招喚。 作者選擇在不同角落畫畫,從清代的閩南式民宅或北方宮殿式建築到「巴洛克式」的華麗官署、現代折衷主義式建築;從民居、官衙、府邸或工程廠域,都讓人流連忘返,重複著讀取這些建築空間述說的故事,不管是建築、人物、美食的描繪,一則則都是這個城市帶給旅人的感動。 《台二線旅圖速寫》 作者耕耘繪畫二十餘載,擅長城市觀察、旅行速寫,喜好穿梭都會巷弄,遊走景點邊緣。透過簡單的線條與色彩,以

手繪療癒的方式,回歸筆墨世界,養成另一種「慢活」的人生態度。彷彿觀看世界的另一種自然與純淨。 《台二線旅圖速寫》這本書不是單單介紹遊記景點的旅行速寫書。 除了想用它傳遞手繪畫面的溫暖外,更重要的是想從一條公路出發,讓公路成為一只串連努力的「線條」,用速寫一一紀錄公路上發生的景致記憶與人文故事,讓更多人明白,還有許多人都還在為自己故鄉或即將成為故鄉的鄉鎮努力著,也讓努力的人知道,還有許多人關心與在意他們的店,為他人帶來的喜悅與快樂。 跟著這本書來趟公路旅行,將在公路上遇到、看到的事物,用筆與畫本完成在旅圖上,那樣才是真正的旅行。 本書特色 ★隨書附贈手繪彩印療癒明信片,

共有五款插畫隨機贈送,值得珍藏。 ★2017年台灣唯一一個被邀請前往義大利威尼斯參加速寫展覽的速寫藝術家。 ★穿梭城鄉巷弄,遊走景點邊緣。透過簡單的線條與色彩,彷彿觀看世界的另一種自然與純淨。 ★以手繪療癒的方式積極推廣「旅行速寫」教學,引領許多愛好畫畫卻不得其門而入的初學者,回歸畫畫的世界,紀錄自己的生活點滴。

節慶活動與城市行銷-以2014桃園地景藝術節為例

為了解決基隆廟口附近美食 的問題,作者郭珮嘉 這樣論述:

2013年桃園市舉辦第一屆「桃園地景廣場藝術節」,發揚桃園陂塘水圳文化,隔年再以「桃園基地」為主題,接續舉辦第二屆,是以文化景觀結合節慶活動作為城市行銷之運用。本研究針對2014桃園地景藝術節做為研究對象,透過「文獻分析」及「深度訪談」等質性研究方法進行分析整理。本研究發現:1.規劃團隊—跨域整合的政府團體與民間協力促成本次活動順利因素之一。2.行銷因素—(1)形象行銷-桃園基地特有的「航空文化」,加深民眾對於桃園的城市意象;(2)吸引力行銷-以「桃園基地」為主題,並加入藝文活動方式,舉辦桃園地景藝術節,卻因裝置藝術未與主題相結合,又過於亮眼而失去原有策展理念;(3)基礎建設行銷—透過增設水

電設備及節慶場域,但卻因活動場地過大,缺乏完善動線規劃與遮陽場所(4)人員行銷—利用「黑貓中隊」的光環塑造藝術軍團及機堡,讓民眾更輕易貼近,但卻缺乏完整的文化歷史介紹。3.目標市場—主要目標市場設定國內民眾,但因藝術展品的知名度吸引國內外各大媒體大肆宣傳,讓桃園在國際上逐漸露角。然煙火式的行銷活動,終是無法長久,如何保存、維護文化景觀,以結合地方文化及適當的動、靜態藝文活動,做常態性的展演,而不失主題,進而達到宣傳桃園之效,是未來辦理地景藝術節需加以思考的方向。

基隆廟口附近美食的網路口碑排行榜

-

#1.基隆廟口夜市銅板價在地老店小吃,精選8攤排隊美食!

基隆廟口 夜市在我心目中可是全台數一數二最好吃的夜市了!銅板價在地老店小吃多到讓人每次去都恨不得有兩個胃。雖然觀光客跟在地客人喜歡的店家不一樣 ... 於 mikatogo.com -

#2.北部走廟去哪兒?參拜完龍山寺、逛過基隆廟口這些美食別錯過

聯合新聞網為大家整理北部廟宇的周邊美食,別忘記填飽... ... 從左至右分別為「昶鴻麵點」的菊花肉麵、基隆廟口夜市阿華炒麵、新竹廟口鴨香飯。 於 udn.com -

#3.2022基隆廟口夜市攻略!22間廟口美食小吃,基隆就該這樣吃

基隆廟口美食 / 基隆夜市必吃 · 基隆廟口碳烤三明治/ 10號 · 基隆廟口炭燒蚵仔煎/ 36號 · 基隆廟口邢記鼎邊趖/ 25號 · 基隆廟口沈記泡泡冰/ 37號 · 基隆廟口好吃鹽水雞 · 廟口花枝 ... 於 www.fun-life.com.tw -

#4.《基隆美食》吳家鼎邊銼.基隆廟口Q彈可口的百年小吃

基隆廟口美食 很多,其中有項小吃就是【鼎邊銼】,原意是指液態物爬滾的動作,將在來米漿沿著鼎邊滾一圈,鼎中放一些水並用火燒熱,邊烤邊蒸, ... 於 changfong.pixnet.net -

#5.基隆廟口宅配美食推薦:百年吳家鼎邊趖、天婦羅、紅燒鰻羹

基隆廟口 是北部著名的小吃集合地,而來到基隆廟口,一定不能錯過的小吃,鼎邊趖(音同”縮”)絕對名列其中,早在學生時代,我就曾經在基隆廟口吃過鼎邊 ... 於 arznable.com -

#6.【基隆美食】基隆廟口夜市29號魯肉飯專家(在地友人推薦)

這天只跟公司請了半天假, 抵達基隆廟口正好是中午用餐時間, 來到原本預訂的炭烤三明治結果看到以下畫面讓我忍不住眼角泛淚光, 於 www.esther7.com -

#7.基隆廟口美食餐廳推薦:峰鮨(峰壽司仁愛市場店)

峰鮨(峰壽司仁愛市場店) · 喬義思choice 窯烤手作廚房(基隆店) · 肉多多火鍋(基隆愛二店) · 百年吳家鼎邊趖(基隆廟口店) · 石二鍋(基隆仁二店) · すき家SUKIYA日本平價牛丼(基隆 ... 於 www.fonfood.com -

#8.【基隆廟口夜市美食】精選7家必吃全攻略~沒吃過別說你去過 ...

【基隆廟口夜市美食】精選7家必吃全攻略~沒吃過別說你去過基隆! · 一、吳記螃蟹羹/油飯( 5 號攤) · 二、營養三明治( 58 號攤) · 三、陳家壽司生魚飯( 52 號攤) · 四、 ... 於 www.liviatravel.com -

#9.基隆『廟口餐廳』| 精選TOP 15間熱門店家

基隆 市『廟口餐廳』 | 精選TOP 15間熱門店家 · 1.東霖煎餃. 4.2. (12則評論) · 2.暖鍋物. 4.5. (41則評論) · 3.龍榮燒肉. 3.6. (9則評論) · 4.陳記泡泡冰. 3.5. (13則評論) · 5. 於 ifoodie.tw -

#10.觀光客看過來!基隆廟口夜市在地老店小吃,精選8攤排隊美食

基隆廟口 夜市在我心目中可是全台數一數二最好吃的夜市了!銅板價在地老店小吃多到讓人每次去都恨不得有兩個胃。雖然觀光客跟在地客人喜歡的店家不一樣 ... 於 tw.travel.yahoo.com -

#11.基隆廟口夜市陳記泡泡冰、螃蟹羹、炭烤三明治

基隆 奠濟宮的廟口小吃,是許多美食專家的評論中擁有「種類之多,全台之冠」的美譽,如此一般的評價,讓人來到基隆晚上都一定會想去朝聖 ... 於 www.daisyyohoho.com -

#12.[美食]基隆廟口十大必吃美食在地人推薦名單

簡單的粗油麵搭配蒜醬汁,加點辣更好吃~花枝羹也是滿滿的花枝,加上烏醋更是一絕。 3.廟口30號-營養三明治. 又是一家排隊美食名店,現榨的營養三明治, ... 於 lingmami.com -

#13.基隆市廟口小吃 - 交通部觀光局

夜市中每位經營的老闆都巧心創作口味和料理,用料實在而且價錢公道、色香味俱全;也難怪每天這兒都相當的熱鬧。著名小吃有鼎邊趖、天婦羅、肉羹、蚵仔煎與滷肉飯….等, ... 於 www.taiwan.net.tw -

#14.基隆「廟口夜市」 10大必吃美食懶人包!天婦羅、鼎邊銼

基隆 「廟口夜市」 10大必吃美食懶人包!天婦羅、鼎邊銼、螃蟹羹 · 一、王記天婦羅 · 二、吳家百年鼎邊趖 · 三、天一香肉焿順 · 四、吳記螃蟹羹 · 五、三姊妹 ... 於 www.xinmedia.com -

#15.【基隆廟口】天婦羅、四神湯、邢記鼎邊趖 - 涼子是也

常常在逛別人部落格的時候,看到好多看起來超好吃的基隆廟口小吃,趁著這次的北部行,反正三芝到九份,路程中到基隆廟口也算順路,就排進行程當第二天 ... 於 lyes.tw -

#16.基隆廟口油粿、芋粿66號攤【基隆美食】|基隆市仁愛區人氣小吃

這是水晶最近在基隆廟口最近發現的美食,其實每回都會經過基隆廟口66號攤位,因為這個攤位就剛好在轉角處,那為什麼之前從沒想來光顧呢? 於 fengtaiwanway.com -

#17.基隆廟口夜市決定休市到26日想吃美食得再等一等 - 自由時報

中央流行疫情指揮中心今天(8日)宣布3級警戒再延長2週到26日,使得原先預期13日要恢復營業的基隆廟口夜市、愛四路夜市自治會和攤商,今天下午緊急與 ... 於 news.ltn.com.tw -

#18.最好吃的營養三明治不在基隆廟口,三份100元好便宜

基隆美食 推薦》在地人推薦最好吃的基隆營養三明治不在廟口夜市,而是這間【九如營養三明治】!!現炸麵包口感超酥脆,夾入美乃滋、火腿、滷蛋、小黃瓜. 於 twobunny.tw -

#19.基隆美食不只廟口?!必吃排骨飯、魷魚羹、龍蝦麻糬別錯過

基隆廟口 知名小吃店之一,是間超人氣排隊美食,每到假日都得抽號碼牌,小編建議大家平日來比較好XD外層麵包炸得酥酥香香卻不油膩,中間夾入餡料,像是 ... 於 www.funtime.com.tw -

#20.基隆廟口必吃美食,現蒸的蝦仁肉圓清蒸不油膩

基隆廟口 必吃美食!蝦仁肉圓!清蒸不油膩!徐若瑄也愛吃!蝦仁肉圓地址:基隆市仁愛區愛四路42號電話:0931 047 871營業時間:16:00–23:00這次來基隆 ... 於 www.tony60533.com -

#21.2022基隆在地小吃美食推薦TOP10,除了廟口夜市這些也不能 ...

一說到基隆,相信大家腦海不是廟口夜市、就是海鮮海產店吧? 其實除了這些,基隆還有不少便宜又美味的在地好料,所以編輯這次精選了10間基隆在地小吃 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#22.基隆廟口夜市 - Mimi韓

【基隆廟口夜市美食】嘴巴停不了!精選七間基隆廟口美食推薦&交通周邊停車攻略 ... 說到基隆美食,那基隆廟口夜市就絕對不能錯過啦! 於 mimihan.tw -

#23.【基隆】廟口夜市美食必吃 奶油螃蟹、鼎邊趖、泡泡冰、豬腳

101/04/22離開外木山「Mykonos cafe私人島嶼」後靜怡&大顆呆&小恩仔繼續我們的美食之旅,來到了♥基隆廟口夜市♥ 遇見希. 於 eeooa0314.pixnet.net -

#24.【魅力基隆】榮登世界20大名市集基隆廟口經典美食大公開

基隆廟口 夜市的「廟」,指的是奠濟宮,廟內供奉開漳聖王,已有百年歷史,是基隆市區最大型的廟宇。 最新一期國際知名時尚雜誌《Tatler》選出「世界20大名 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#25.基隆廟口小吃

基隆廟口 小吃種類多,包括肉羹、蝦仁羹、排骨湯、魯肉飯、魷魚羹、各類海鮮、麵線羹、天婦羅、蚵仔煎、日式料理、三明治、鼎邊趖、雞卷、豆簽羹……….等等,種類之齊全,可謂 ... 於 miaokow.org -

#26.廟口小吃 - 基隆旅遊網

台灣各地有歷史的鄉土小吃區,大都伴隨位於市集、香火鼎盛的廟宇而產生,稱為廟口小吃。基隆奠濟宮的廟口小吃,更因有口皆碑,引來的食客多於香客,形成以美食取勝的的 ... 於 tour.klcg.gov.tw -

#27.基隆廟口夜市 - 隆來拍電影

基隆 「廟口小吃」位於基隆市中心區,而基隆廟口地興起則是與奠濟宮有關,奠濟宮何時出現廟口小吃,並無文獻記載,不過可以想像,早年廟埕上常有香客往來,有時還有野台 ... 於 keelung-camera.tw -

#28.特搜基隆廟口、孝三路、慶安宮9間超人氣小店

來到基隆,不要只有去廟口吃美食!除了基隆廟口之外,孝三路以及香火鼎盛的慶安宮周邊也有超多小吃等你來探索,工程師出去玩rd.dayoff就在《旅遊超爽 ... 於 travel.ettoday.net -

#29.基隆廟口夜市。必吃美食攻略19家懶人包

基隆廟口 夜市一直是小康家出沒度蠻高的夜市它是不是全台灣最友善的夜市小康媽不確定因為臺灣人友善.熱情本來就是出了名的但肯定是小康媽心中最"好吃" ... 於 tinie0810.pixnet.net -

#30.【在地人vs 觀光客】基隆廟口 - 時刻旅行

推薦給來基隆玩的你「基隆廟口必吃美食」清單: · 「天一香肉羹順」魯肉飯 · 「無名炭烤三明治」(三兄弟豆花旁) · 「吳記」螃蟹羹 · 「21 號魯排骨」魯排骨 ... 於 tripmoment.com -

#31.【基隆美食】王記天婦羅(基隆廟口16攤) - 貓大爺

基隆 市仁三路基隆廟口第16攤。※ 11:00~20:50,無休※ 每份35元(廟口仁三路)基隆廟口小吃眾多,第16攤的「天婦羅」可說是老資格的一家,有超過75年歷史 ... 於 lordcat.tw -

#32.基隆廟口夜市

絕大多數人去基隆是為了廟口夜市,奠濟宮前人擠人的仁三路、美食林立的愛四路,兩三百攤目不暇給的各式好料,到底要吃什麼才不虛此行?有請老基隆帶路,從傳統到新興小吃, ... 於 sites.google.com -

#33.標籤: 基隆廟口 - 翹臀吃四方

【基隆美食】基隆廟口21號攤基隆廟口夜市魯排骨. 這家基隆廟口21號攤魯排骨飯我從小吃到大,雖然是店名叫魯排骨飯,但我小時候最常吃的卻是魯雞腿,長大後想吃清淡些… 於 bigpipi.tw -

#34.【基隆美食攻略】12間基隆必吃美食推薦!基隆餐廳、廟口小吃

TOP 3 基隆餐廳. 小市場咖啡; 江嫂羊肉爐 ; TOP 4 基隆小吃/基隆伴手禮. 曾記鍋貼; 連珍芋泥球; 廖媽媽珍珠奶茶專賣鋪 ; TOP 5 基隆廟口美食. 第5攤吳記螃蟹 ... 於 tc.trip.com -

#35.基隆廟口解封美食連發!在地編輯首推這6攤,營養三明治

基隆廟口 解封美食連發!在地編輯首推這6攤,營養三明治、滷肉飯、炸天婦羅…「這家」四神湯絕對必吃 · 1. 花枝羹・大麵炒(廟口第40號攤位) · 2. 天盛舖營養 ... 於 www.bella.tw -

#36.基隆廟口夜市台灣指標國際馳名| 美食| 大紀元

基隆廟口 夜市名列「世界20大名市集」,短短幾百公尺內就聚集近200個攤位,美食種類眾多,鹹的、甜的、熱的、冷的應有盡有,許多攤位的歷史都是70年 ... 於 www.epochtimes.com -

#37.【基隆廟口】38號攤肉圓麵線羹|仁三路廟口美食推薦

基隆廟口 夜市,有許多間歷史悠久的老店,像是超人氣滷肉飯名店–天一香肉羹順,具有百年歷史,讓郭台銘讚不絕口的40號攤–大麵炒跟花枝羹,也有60年歷史 ... 於 peter2410.pixnet.net -

#38.基隆廟口小吃 - 捲捲和土豆拿鐵

基隆 奠濟宮廟口前的夜市,俗稱的廟口小吃, 分成仁三路和愛四路2個部分。 ↓ 仁三路小吃攤,有整齊劃一的攤位與招牌, 從早就開始營業, ... 於 nigi33kimo.pixnet.net -

#39.基隆降級首日|廟口夜市開放內用人潮湧現排隊吃美食 - 蘋果日報

基隆 市長林右昌今天下午也到基隆廟口夜市品嚐鼎邊趖、蚵仔煎等,並提醒民眾做好防疫措施,禁止試吃及邊走邊吃。 基隆廟口夜市人潮 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#40.標籤: 基隆廟口美食 - 愛吃鬼芸芸

貌不驚人的基隆東霖煎餃卻是讓人意外的美味邂逅果然跟著基隆在地老饕友人就有美食可以吃 好久沒吃到這麼鮮… 於 aniseblog.tw -

#41.基隆美食不再僅限廟口夜市!14間在地私藏小吃清單推薦給你

基隆美食 不再僅限廟口夜市!14間在地私藏小吃清單推薦給你 · #阿山哥雙胞胎 · #李家鍋貼饅頭 · #閑閑咖啡 · #涂大的吉古拉 · #天天鮮排骨飯 · #阿華炒麵 · #郭家 ... 於 imreadygo.com -

#42.[基隆] 廟口美食的快速筆記懶人包

基隆 對很多人來說不太熟,只知道港口常有郵輪停泊,還有擠到不行的基隆廟口小吃,但是真的到基隆時又會不知道該吃什麼逛什麼。 但是對啾仔來說,基隆廟口是我最喜歡的 ... 於 joujou.tw -

#43.【基隆廟口美食】六家基隆人推薦的廟口小吃 - BringYou

【基隆廟口美食】六家基隆人推薦的廟口小吃 · 觀光客吃的:奶油螃蟹、營養三明治、三兄弟、泡泡冰、鼎邊銼、一口吃香腸 · 小孩子最愛的:泡泡冰、一口吃香腸 ... 於 www.bring-you.info -

#44.《基隆。廟口夜市美食》2021。7大不吃不可的基隆夜市美食 ...

《基隆。廟口夜市美食》2021。7大不吃不可的基隆夜市美食,刁嘴果子超愛的:吳記螃蟹羹油飯、一口吃香腸、廟口王記天婦羅、營養三明治、三姊妹煎餃酸辣湯(第一名美食)、 ... 於 kiwisa.pixnet.net -

#45.【基隆美食】2022基隆廟口必吃必買美食&基隆必買伴手禮/不 ...

二.基隆廟口必吃美食 · 1.周家蔥油餅 · 2.春美肉圓 · 3.全家福元宵 · 4.圳記紅燒鰻羹 · 5.世盛一口香腸43-1號 · 6.陳記泡泡冰 · 7.天盛舖營養三明治58號 · 8.吳記鼎邊銼. 於 followmetotrip.com -

#46.基隆廟口夜市美食| 精選19家必吃美食、伴手禮、咖啡廳&夜市 ...

位在仁愛區的「 基隆廟口夜市美食 」伴隨位著香火鼎盛的廟宇而生,是個「食客多於香客」以美食取勝的觀光勝地,更可以說是平價小吃的一級戰區! 於 spot.line.me -

#47.基隆除了廟口夜市還有這些美食,這10 家必吃必踩點 - JUKSY

基隆 除了廟口夜市還有這些美食,這10 家必吃必踩點,好吃沒在騙! · TOP 10/義美自助火鍋城 老字號自助式石頭火鍋 · TOP 9/阿華炒麵 咖哩炒麵搭海鮮很入味 · TOP 8/陳記泡 ... 於 www.juksy.com -

#48.基隆廟口夜市十大人氣美食調查作者

基隆廟口 的小吃,因眾人皆知,而引來源源不絕的食客及香客,使基隆廟. 口變成了美食的觀光勝地。且隨著夜市帶來的觀光客越來越多,進而促進了都市. 的經濟發展。 「基隆廟 ... 於 www.shs.edu.tw -

#49.基隆美食地圖~基隆廟口夜未眠 - 隨意窩

更詳盡的基隆廟口小吃店家美食資料,敬請鎖定chic人魚的全台終極夜市廟口小吃報導! (上圖) 由愛四路右轉進"仁三路"街景 (右手 ... 於 blog.xuite.net -

#50.推薦10 家必吃基隆廟口小吃清單,別再只吃天婦羅、泡泡冰

本文由好好玩台灣授權提供,原文出處在此台北人總是說「基隆廟口夜市」只有觀光客會去逛!那你就大錯特錯了!廟口夜市可是彙集著許多人氣基隆美食, ... 於 www.walkerland.com.tw -

#51.【基隆吃起來】真正的基隆人,也有基隆廟口美食的口袋名單!

基隆美食|基隆廟口美食2021|基隆廟口夜市在地人必吃. 在基隆廟口夜市遇見老饕. 身為台灣人,對小吃總存某種眷戀情愫,當習以為常的故鄉味遭受質疑,在地人們通常會 ... 於 keelung-for-a-walk.com -

#52.台灣小吃之美:基隆廟口(進口炫光紙經典懷舊版) - 博客來

書名:台灣小吃之美:基隆廟口(進口炫光紙經典懷舊版),語言:繁體中文,ISBN:9789570832365,頁數:36,出版社:聯經出版公司,作者:曹銘宗, ... 於 www.books.com.tw -

#53.【基隆美食】在地人的內行吃法。基隆廟口、廟口周邊必吃美食

就讓吱妞跟大家分享,不吃會後悔的基隆廟口、廟口周邊的美食唷! 碳烤三明治. 於 hiromishi.com -

#54.基隆美食「廟口夜市」必吃推薦懶人包 - Ken&Alice 玩樂誌

基隆廟口 夜市必吃TOP15 ; 一口吃香腸, 天盛鋪營養三明治 ; 金興蔴粩, 油粿·芋粿 ; 遠東泡泡冰, 阿華炒麵 ; 圳記紅燒鰻, 三兄弟豆花 ; 紀家原汁豬腳, 聚爐益爆漿 ... 於 kenalice.tw -

#55.基隆廟口| 台灣旅遊景點行程 - 玩樂地圖

基隆廟口 夜市中每位經營的老闆都巧心創作口味和料理,用料實在而且價錢公道、色香味俱全;也難怪每天這兒都相當的熱鬧。基隆廟口著名小吃有鼎邊趖、天婦羅、肉羹、蚵仔煎與 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#56.【基隆美食】基隆廟口夜市美食。2022不踩雷14家必吃推薦

【基隆美食】基隆廟口夜市美食。2022不踩雷14家必吃推薦 · 廟口古早味大腸圈(2號攤) · 吳記螃蟹羮/油飯(5號攤) · 王記天婦羅(16號攤) · 天一香肉焿順(31攤) ... 於 anikolife.com -

#57.【嘉義美食】嘉義基隆廟口鹹酥雞,嘉義文化夜市必吃

嘉義基隆廟口鹹酥雞老闆本身是學日本料理的,. 想把傳統小吃變得精緻些,表現出自己的特色,. 於 maggielife.tw -

#58.【基隆吃什麼】基隆廟口夜市美食懶人包 - 旅行履行中

規劃基隆行程,相信大家第一印象不外乎就是「雨都」,景點之中總是少不了雨天備案,除此之外,夜晚的行程當然少不了一逛基隆廟口夜市,這次我們甚至 ... 於 jatraveling.tw -

#59.【基隆廟口夜市美食】精選7家必吃全攻略~沒吃過別說你去過...

美食 小記者,【基隆廟口夜市美食】精選7家必吃全攻略~沒吃過別說你去過基隆! · 一、吳記螃蟹羹/油飯( 5 號攤) · 二、營養三明治( 58 號攤) · 三、陳家壽司生魚 ... 於 food.idatatw.com -

#60.基隆廟口美食|堅持一碗碗炒配料的好吃綿綿冰

基隆廟口 必吃美食、泡泡冰、冰品,其中排隊人潮最多、評價最高『陳記泡泡冰』基隆泡泡冰有三家可以選,分別是陳記泡泡冰、沈記泡泡冰及遠東泡泡冰遠東 ... 於 angelababy.tw -

#61.基隆廟口小吃

台灣各地有歷史的鄉土小吃區,大都伴隨位於市集、香火鼎盛的廟宇而產生,稱為廟口小吃。基隆奠濟宮的廟口小吃,更因有口皆碑,引來的食客多於香客,形成以美食取勝的的 ... 於 web.ntnu.edu.tw -

#62.【2022基隆廟口美食】推薦20 家必吃小吃清單,別再只吃天婦羅

【2022基隆廟口美食】 20 家廟口夜市必吃小吃,別再只吃天婦羅、泡泡冰、三明治啦! · 百年吳家鼎邊趖(攤位27-2號) · 天盛舖營養三明治(攤位58號) · ◇天一香肉羹順(攤位 ... 於 www.welcometw.com -

#63.2022基隆廟口夜市,必吃美食推薦,這幾家先吃起來

1.基隆廟口雞絲飯 · 2.基隆廟口夜市天婦羅 · 3.基隆廟口吳家鼎邊趖 · 4.基隆廟口一口吃香腸 · 5.基隆廟口夜市天一香 · 6.基隆廟口夜市營養三明治 · 7.基隆廟口 ... 於 bunnyann.com -

#64.【基隆美食懶人包】火車站.廟口小吃35攤吃到吐總整理

這次的基隆吃到吐之旅,包含了火車站附近各大名店:周家豆漿店、正老牌咖哩麵大王、基隆林原汁豬腳、春美肉圓、順記麵線、油蔥粿、廟口滷排骨、阿華 ... 於 www.foodtigertw.com -

#65.基隆廟口:跟著黃色小鴨來吃美食(伴手禮也別忘了)

基隆廟口 周遭的小吃行程:阿華炒麵、超大杯甜品屋冰茶、王記天婦羅、邢記鐤邊趖、陳家碳烤章魚、豆簽羹、天盛鋪營養三明治、陳記泡泡冰,最後帶伴手禮連珍糕餅店芋泥 ... 於 www.yuzutoro.com -

#66.【基隆市、仁愛區、美食】基隆廟口夜市 - 的部落格

頂港有名聲、下港最出名的莫過於基隆廟口夜市。除了是美食集散地以外,也是基隆人最重要的市中心。 作為歷史悠久的基隆港口旁,小吃美食多達200攤位, ... 於 francois0810.pixnet.net -

#67.【基隆廟口夜市美食】王記天婦羅 - 陳小可的吃喝玩樂

基隆 夜市美食推薦【王記天婦羅】,基隆廟口16號攤炸天婦羅是我每次來基隆夜市都必吃的小吃,招牌寫著75老店歷史悠久,營業時間11點就看到攤位在炸天婦 ... 於 www.mecocute.com -

#68.基隆廟口‧夜市小吃 - 美麗台灣心視界

「基隆廟口」遠近馳名,夜市美味小吃眾多,廣受民眾喜愛,這些店攤大都是圍繞在已有百餘年歷史的奠濟宮周邊。奠濟宮建於清同治年間,廟內主奉開漳聖王陳元光將軍,由於 ... 於 www.twbest1.com -

#69.2022基隆必吃銅板美食【基隆超夯IG打卡美食】基隆在地人 ...

基隆旅遊. Jun 07. 2022 17:36. 置頂 2022基隆必吃銅板美食【基隆超夯IG打卡美食】基隆在地人早餐/龍門客棧/吳姳麵館/周家蔥油餅/遠東泡泡冰/除基隆廟口美食推薦 ... 於 ub874001.pixnet.net -

#70.2022基隆廟口夜市必吃美食》內行人都吃這10攤 - 風傳媒

2022基隆廟口夜市必吃美食》內行人都吃這10攤,滑順鮮甜螃蟹羹、炭香爆漿胡椒餅,這些美味必須收藏 · 1.王記天婦羅 · 2.吳家百年鼎邊趖 · 3.天一香肉焿順 · 4.吳記螃蟹羹 · 5.三 ... 於 www.storm.mg -

#71.基隆除了廟口小吃之外,周邊美食也超!推!薦!

基隆 最著名的就是基隆廟口夜市的美食囉!許多遊客會特地搭著火車到此一遊,不過難得來到基隆,可別只吃廟口小吃哦!其周邊的孝三路以及香火鼎盛的慶安宮周邊也有超多 ... 於 www.joybon.net -

#72.在地人的好味道!基隆廟口美食必吃推薦 - ShopBack

夜市饕客必點!基隆廟口小吃地圖這樣走就對啦 · Top10 陳記泡泡冰創始店 · Top9 廟口碳烤海鮮正夯! · Top8 1919年創始百年老店:吳家鼎邊趖 · Top7 烤乳豬新吃法! · Top6 阿華 ... 於 www.shopback.com.tw -

#73.基隆廟口夜市美食攻略:10間必吃平價小吃,在地好味道

基隆廟口 夜市必吃美食 · 1.吳記螃蟹羮/油飯 · 2.營養三明治 · 3.阿華炒麵 · 4.王記天婦羅 · 5.陳家壽司生魚飯 · 6.紀家豬腳原汁專家 · 7.邢記鼎邊趖 · 8.金茶壺八 ... 於 www.gomaji.com -

#74.基隆廟口必吃美食Top 10!奶油螃蟹、一口吃香腸 - 太報

從夜市必備的米粉湯、泡泡冰到基隆港特有的便宜海產,一群人作伙來想吃什麼,都有的吃!琳瑯滿目的小吃讓你眼花撩亂嗎?別擔心,Shopback幫你盤點基隆廟口 ... 於 www.taisounds.com -

#75.基隆廟口夜市怎麼吃?9間在地人推薦的必吃美食!酥脆爆汁煎 ...

這次介紹了在地人@凱俐姐弟KaikaiLily推薦的 基隆廟口 小吃下次去逛 廟口 夜市就知道要從何下手了 @屋底下的廚房woody 拍的濃縮版☟ 基隆 夜市 美食 懶人包- ... 於 www.youtube.com -

#76.基隆』美食吃不停的「廟口夜市 - Saluton! I'm 傑洛米

人聲鼎沸的廟口夜市說到基隆,小編第一個聯想到的就是美食多到不行的「廟口夜市」。 什麼是「廟口」呢?就讓小編來簡單介紹一下吧! 於 ghjk2052.pixnet.net -

#77.基隆廟口美食- Explore

explore #基隆廟口美食at Facebook. ... 阿娘威~寒雪這個基隆人居然從來沒有吃過基隆廟口的鼎邊趖和紅燒鰻,因為~如果是正統基隆人就不會帶你去廟口吃,會帶你去街上 ... 於 www.facebook.com -

#78.基隆廟口上毅美食炸雞原「基隆廟口口味香炸雞」 - Foodpanda

基隆 廟口上毅美食炸雞原「基隆廟口口味香炸雞」 在foodpanda點的到,更多Keelung City 推薦美食,線上訂立即送,下載foodpanda APP,20分鐘外送上門! 於 www.foodpanda.com.tw -

#79.2021基隆美食推薦-超過70家基隆廟口夜市基隆必吃餐廳(持續 ...

基隆廟口 夜市5號攤吳記螃蟹羹 · 基隆廟口夜市7號攤阿媽的滷肉飯 · 基隆廟口夜市9號攤素志久 · 基隆廟口夜市19號攤光復肉羹 · 基隆廟口夜市21號攤魯排骨飯. 於 nash.tw -

#80.基隆廟口夜市,一年四季都超熱鬧的台灣老字號夜市

美麗的北台灣港都越夜越美麗還有令人回味不已的眾多美食讓這兒成為了旅人們指名必訪的一站基隆|廟口夜市一年四季,從年初到年末永遠都是滿滿的人潮 ... 於 shotrip.com -

#81.在地人才知!15個「基隆廟口夜市」隱藏美食不想排隊請低調

而北部人最愛逛的傳統夜市之一,就是距離海邊不遠的”基隆廟口夜市”,因為那邊不但可以嚐到最新鮮的海鮮料理,也吃的到只有基隆在地人才有的在地美食。 於 www.chinatimes.com -

#82.13家基隆廟口夜市美食推薦!跟著住了6年基隆的我 - 旅行圖中

基隆廟口 夜市美食清單 · 百年吳家鼎邊趖:鼎邊趖吃的是信仰,好不好吃很見仁見智! · 天一香肉羹順:學生時期最愛的銅板價! · 天盛舖營養三明治:罪惡感先放一邊! · 世盛一口 ... 於 journey.tw -

#83.2022基隆廟口夜市美食攻略!內行人都吃這7攤:百年滷肉飯

2022基隆廟口夜市美食攻略!內行人都吃這7攤:百年滷肉飯、郭董也愛花枝羹 · 花枝焿.大麵炒 · 天一香肉羹順 基隆市仁愛區仁三路27-1號(基隆廟口夜市第31 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#84.基隆廟口- 维基百科,自由的百科全书

基隆廟口 是位於臺灣基隆市仁愛區的小吃市集,以仁三路上的奠濟宮為中心聚集,是全臺灣最著名的夜市之一。全天24小時皆有店家在此營業,每到晚間夜市時段時更為熱鬧, ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#85.鄉民食堂推薦十大基隆廟口夜市必吃美食!

基隆廟口 夜市美食推薦- 你也喜歡逛夜市嗎?喜歡在夜市中尋找多元又獨特的美食嗎?如果是,那基隆廟口夜市真的非常適合你!不過基隆廟口的美味小吃這麼多,到底哪幾種廟 ... 於 foodpicks.tw -

#86.基隆平價美食/基隆廟口夜市18間好吃小吃美食

來到北台灣的基隆遊玩絕對不可以錯過超級有名的基隆廟口夜市,雖然說它是夜市,但中午時段在廟口前就有許多美食攤販開始營業,所以越晚越熱鬧的基隆廟 ... 於 haohui2017.com -

#87.Top 10 基隆廟口夜市附近最佳餐廳 - TripAdvisor

基隆廟口 夜市附近餐廳 ; 天一香肉羹順. 仁愛區排名第4 (共116 間) 的餐廳 ; 営養三明治. 仁愛區排名第2 (共116 間) 的餐廳 ; 百年呉家鐤邊銼. 仁愛區排名第21 (共116 間) 的 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#88.基隆廟口 - 臺北旅遊網

聞名全台的基隆市廟口小吃已有3、40年的歷史了。 ... 走在其間,嘴巴沒有一刻停閒,這時你會期望自己是個超級大胃王,能將這基隆廟口夜市的所有美食都能一一品嚐。 於 www.travel.taipei -

#89.【美食】白天也很熱鬧的基隆廟口小吃

2011/05/30 參觀完台鐵三花之後,EMU400型載我們來到基隆廟口吃小吃原本以為廟口只有晚上有,發現白天也挺熱鬧的~只是開的店家沒有晚上多來到 ... 於 edi70339.pixnet.net -

#90.基隆廟口

整條小吃街的美食各有不同風味與歷史,除了知名的天婦羅、鼎邊銼、三明治、雞捲、奶油螃蟹、豆簽羹、生猛海鮮、原汁豬腳、紅燒鰻魚羹、泡泡冰等攤販外,許多台灣風味的零嘴 ... 於 www.santorini1688.com.tw -

#91.【基隆】廟口美食大推薦!在地人才知的好味道

【基隆】廟口美食大推薦!在地人才知的好味道 · 炸麻糬天婦羅 · 水果烤麻糬 · 碳烤三明治(晚上開) · 米台目 · 無骨鳳爪 · 陳記泡泡冰-41號 · 沈家泡泡冰- 基隆廟口37號 · 羊妹妹. 於 kenki2515.pixnet.net -

#92.【基隆。仁愛區】廟口小吃。(27號攤位)米粉湯 - 阿勤寶貝

來基隆這個地方,米粉湯也成為必吃的美食之一, 不同於其它地方,這裡是使用的是粗米粉,吃起來特別有口感。 位於基隆廟口這一家米粉湯, ... 於 anna700821.pixnet.net -

#93.【基隆廟口小吃】基隆夜市美食|花枝麵線|天婦羅|涼圓

基隆廟口 一帶的美食不僅是觀光客很喜歡來尋訪的地方,更是老基隆人甜蜜的回憶;記得小時候我爸媽只要帶我來到廟口吃上一回,我都可以歡喜好幾天, ... 於 meetingshao.pixnet.net -

#94.基隆美食『阿華炒麵』基隆廟口人氣排隊美食

『阿華炒麵』基隆廟口人氣排隊美食,常看朋友打卡來基隆廟口夜市就來吃『阿華炒麵』那天終於來朝聖,平日中午人還真多『阿華炒麵』內用位置在騎樓, ... 於 vreranda.pixnet.net -

#95.2022基隆廟口夜市20間必吃美食懶人包!營養三明治、阿華炒麵

基隆廟口 夜市交通、營業時間、地址 · 基隆廟口夜市美食地圖 · 基隆廟口,是哪個廟? · 基隆廟口夜主動線1:仁三路 · 基隆廟口夜市美食58號:營養三明治 · 基隆 ... 於 foodieteller.com -

#96.【基隆美食】7間基隆廟口夜市必吃美食推薦!沒吃過別說你去 ...

有名的基隆廟口夜市美食玲瑯滿目,在『肚量』有限的情況下,一定要精打細算找出基隆夜市必吃!這就提供網民推薦的基隆美食搜羅,以下7間都是必吃基隆 ... 於 bravel.yas.com.hk -

#97.基隆廟口夜市美食與愛四路夜市美食推薦攻略

基隆廟口夜市2號自製大腸圈 · 基隆廟口夜市5號吳記螃蟹羹油飯 · 基隆廟口美食7號阿媽的魯肉飯 · 基隆廟口美食9號廟口碳烤三明治 · 基隆廟口美食11號魯肉飯排骨 ... 於 blake.com.tw -

#98.【基隆廟口夜市】必吃美食攻略與附近店家20間(附地圖停車資訊)

金山祭祀後,周五夜晚順道繞到基隆夜市覓食。「1號攤鮮果汁」wayne指定要喝,說甚麼看到周杰倫跟Hebe拍MV「退後」的場景也要來一杯;「吳記螃蟹羹」是 ... 於 kelsy310.pixnet.net