塑膠盒子的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦班‧朱達寫的 倫敦的生與死:一部關於移民者的大城悲歌 和黛笛兒.芭瑞特的 綁架本能的世界:影響所有決定的「超常刺激」理論都 可以從中找到所需的評價。

另外網站亞洲塑膠盒女王逆境重生》疫情下的台灣,此時最需要的新價值也說明:若現實不能由人,就努力變成你想要的樣子!金元福,亞洲最大真空成型食品容器廠。它外銷40餘國,產品遍及沃爾瑪、好市多等國際通路,去年營收達54億元 ...

這兩本書分別來自八旗文化 和究竟所出版 。

輔仁大學 心理學系 賴誠斌所指導 張鍵良的 朝向親密與自由的成長之旅:關於親密的敘說、反映與實踐 (2019),提出塑膠盒子關鍵因素是什麼,來自於自我敘說、敘說、反映、實踐、親密、自由、成長、自我轉化、主體性。

而第二篇論文健行科技大學 機械工程所 黃世欣所指導 林裕翔的 黏土含量在聚丙烯/蒙脫土和聚苯乙烯/蒙脫土奈米複合材料的微細發泡射出成型品熱/流變/翹曲性質之研究 (2012),提出因為有 聚丙烯、聚苯乙烯、蒙脫土、超臨界流體微細發泡射出成型、翹曲變形的重點而找出了 塑膠盒子的解答。

最後網站塑膠盒, 塑膠盒供應, 塑膠盒生產則補充:包裝盒工廠、塑膠盒工廠、塑膠禮盒工廠、塑膠圓桶工廠、手工盒工廠、手工折盒工廠、折疊盒工廠、鉛筆盒工廠、圓筒盒工廠、彩印盒工廠、PET盒工廠、PP盒工廠、PVC盒 ...

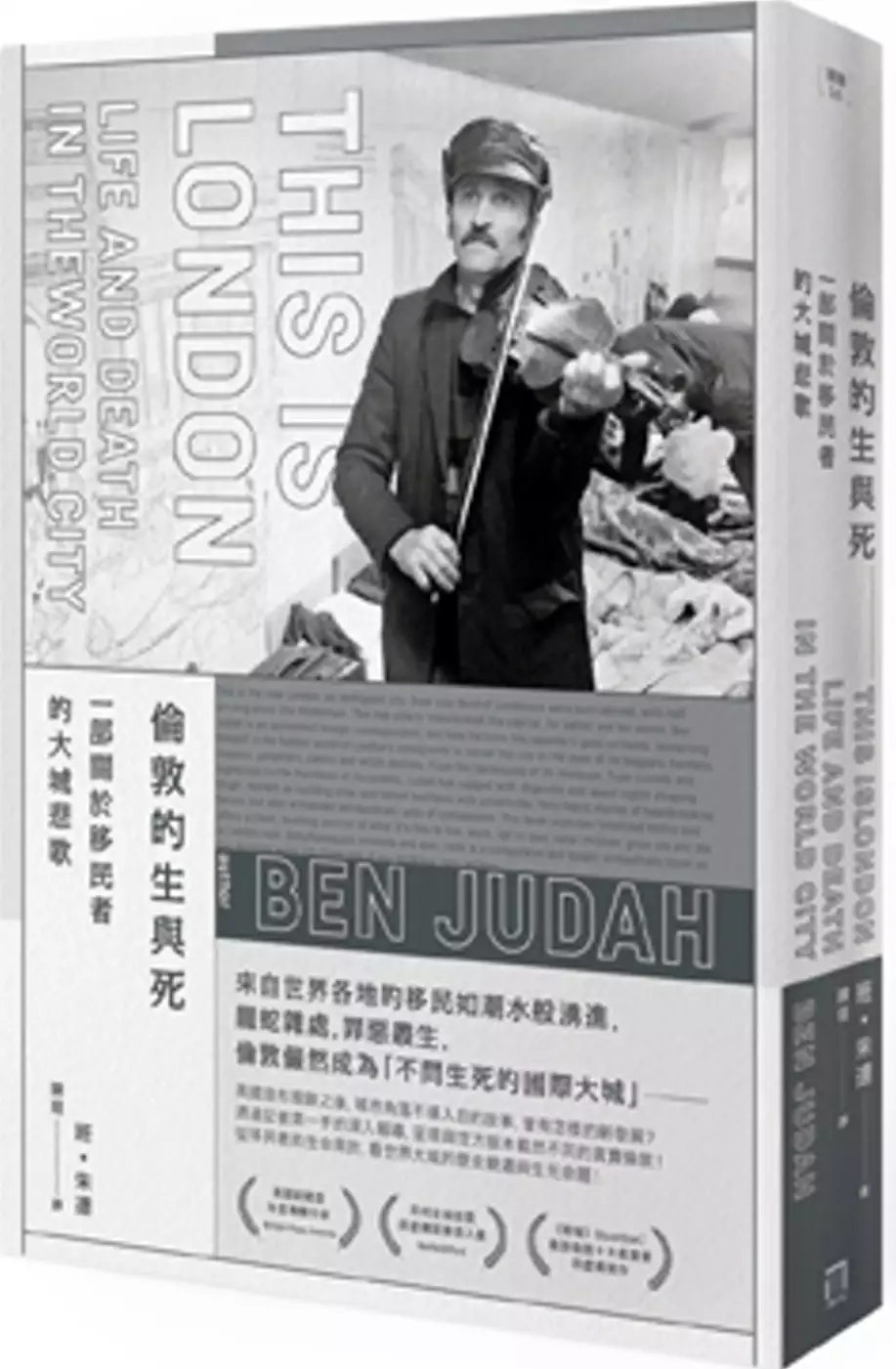

倫敦的生與死:一部關於移民者的大城悲歌

為了解決塑膠盒子 的問題,作者班‧朱達 這樣論述:

來自世界各地的移民如潮水般湧進,今日的倫敦已經面目全非? 透過記者第一手的深入報導,呈現與官方版本截然不同的真實倫敦! 從移民者的生命周折,看世界大城的歷史變遷與生死命題! 英國宣布脫歐之後,城市角落不堪入目的故事,會有怎樣的新發展? =========================== 龍蛇雜處,罪惡叢生,倫敦儼然成為「不問生死的國際大城」── 它攫取了移民者的悲苦靈魂,轉而出售給意氣風發的有錢人。 據英國官方統計數字顯示,過去四十年來,居住倫敦的英國白人由86%跌至45%,出生於海外的新移民有40%,而5%非法移民多達60萬人。倫敦,儘管已成為外來人大雜燴的國際都市

,然而,大部分新移民除了工作不稱心,更多的是生活困苦,在政府執法的灰色地帶載浮載沉。他們的存在不見於官方文宣中,他們的社會處境也不見光明。只有依靠作者深入被夜色隱藏的移民群體中,他們的故事才能被一一揭開,讓我們看見倫敦不完美而令人唏噓的故事。 身為一名政治新聞特派員,作者班.朱達曾經因公外派歐洲大陸與中東。如今他將眼光移轉回自己的出生地──倫敦,他想理解這座自己不再熟悉、擁有5%非法移民的城市。阿富汗人、波蘭人、孟加拉人、索馬利亞人……作者試圖讓當代倫敦的塑造者們來講述這座城市的故事。也因此,本書打從第一章開始就毫不矯作地將現代倫敦攤開在我們眼前。 作者親自在這個城市冒險,而其中所

經歷的事情,竟是荒誕又悲慘:他深入移民者的生活圈:與十六名落魄乞討的吉卜賽人露宿海德公園地下道,也和來自東歐的工人共同生活在廉價旅館中。他親眼目睹聲色場所與非法產業的生態演變:阿爾巴尼亞人士操控蘇荷區色情業有其歷史背景,帶著悲劇命運而來的索馬利亞人如今成了暴力集團,超過三分之二販毒市場是由越南幫派所經營…… 這群人出沒的地點,向來都被視為是倫敦的輝煌所在,然而,他們卻只能做黑工、非法討債或流落街頭乞討,境遇較好者即便走入日光底下成了警察,卻得用當初所遭受的待遇一樣去搜尋與他相同背景的人;更別說吉普賽人永遠是最底層的螻蟻,乞討所得仍要上繳……所有的外來移民全被囚困於晦暗倫敦,永難翻身。

他們的生命故事恰如一部大城悲歌,飯店洗衣工、乞丐、討債者、妓女、販毒者……沒人在乎他們的生死,生命的最終就是在負責清洗屍體的猶太人手中結束,而猶太洗屍工也正是非法移民之一。他們的人生是鋪墊城市命運與輝煌的基石,在這本書中,透過作者的親身採訪,更能見到極其諷刺的,關於城市的偉大與移民的渺小。 倫敦外來移民的境遇,顛覆一般人對倫敦的大都會印象,其中人口結構與社會關係的微妙互動,在作者優美的筆下使得讀者更有身歷其境的想像。英國宣布脫歐之後,這些城市角落不堪入目的故事,會有怎樣的新發展?而台灣,面臨社會人口結構改變的此刻,類似的移工處境、遊民現況,能否視為借鑑,又該如何處理? 特別推薦

★★2015年英國新聞獎(British Press Awards)年度專欄作家★★ ★★2016年貝利吉福德獎(Baillie Gifford)非虛構圖書獎入圍★★ ★★《衛報》(Guardian)推崇──倫敦十大最重要非虛構寫作之一★★ ★★Amazon長銷之作,全球傳媒、書評盛譽推薦★★ 要瞭解倫敦的社會地理學,你不可能讀到比本書更言簡意賅的犀利點評!──《星期日泰晤士報》(The Sunday Times) 班.朱達是一位優秀而無畏的記者,他的作品詮釋生存與生活之間的關係,隱藏其中的訊息令人印象深刻,且充滿啟發性。──《金融時報》(The Financial

Times) 作者巧妙捕捉倫敦的另一面,並抖出這做世界大城不為人知的一面。──《經濟學人》(The Economist) 每個人都該面對謊言與真相,每一段都令人感到恐懼。 每個國會議員都該人手一本!讀了這本書,我保證,倫敦街頭將有另一番風貌! ──《新政治家》(The New Statesman) 成就非凡!作者透過本書臨摹了一座城市肖像,並點出生存其中的遊戲規則,其寫作觀點既有新意又令人信服。──《文學評論》(Literary review) 班.朱達是理想新世界的引領者。──《每日電訊報》(The Daily telegraph) 作者簡介 班.朱達

(Ben Judah) 猶太裔,出生於倫敦,童年於羅馬尼亞成長,曾就讀於牛津大學。因工作所需,長期遊歷並關注俄羅斯、中亞與地中海地區問題,寫作與評論散見《紐約時報》(New York times)、《倫敦標準晚報》(Evening Standard)、《星期日泰晤士報》(Sunday Times)、《金融時報》(Financial times)與《立場雜誌》(Standpoint)等。 2013年出版第一本書《脆弱的帝國》(Fragile Empire),曾於2015年榮獲英國新聞獎(British Press Awards)年度專欄作家,2016年出版《倫敦的生與死》並入選英國貝

利吉福德(Baillie Gifford)非虛構圖書獎。 譯者簡介 陳瑄 筆名陳穎。香港嶺南大學翻譯系畢業,國立台灣師範大學英美文學碩士、博士生。身兼譯者、講師及影評人身分,在學院內外從事性別與電影研究,文章散見於「流行文化學院」研究網站、「映畫手民」影評網站及部落格「酷異影誌」等,譯有《中國剩女:性別歧視與財富分配不均的權力遊戲》。 Chapter01_維多利亞客運站 VICTORIA COACH STATION Chapter02_公園徑 PARK LANE Chapter03_佩克漢高街 PECKHAM HIGH STREET Chapter04_尼斯

登巷 NEASDEN LANE Chapter05_白沙瓦─倫敦 PESHAWAR – LONDON Chapter06_象堡 ELEPHANT AND CASTLE Chapter07_漢默史密斯及城市線 HAMMERSMITH AND CITY Chapter08_白城 WHITE CITY Chapter09_福特焦點 FORD FOCUS Chapter10_北環公路 NORTH CIRCULAR Chapter11_貝克頓峰 BECKTON ALPS Chapter12_伯克利廣場 BERKELEY SQUARE Chapter13_N21 N21 Chapter

14_騎士橋 KNIGHTSBRIDGE Chapter15_凱特福德橋 CATFORD BRIDGE Chapter16_前街 FORE STREET Chapter17_漢斯廣場 HANS PLACE Chapter18_普拉斯托公路 PLAISTOW ROAD Chapter19_哈利斯登路 HARLESDEN ROAD Chapter20_艾德蒙頓綠地 EDMONTON GREEN Chapter21_查斯特長廊 CHESTER ROW Chapter22_黑麥巷 RYE LANE Chapter23_伊爾福巷 ILFORD LANE Chapter24_藍伯特路

LAMBERT ROAD Chapter25_莉亞橋路 LEA BRIDGE ROAD 注釋 NOTES 謝詞 ACKNOWLEDGEMENTS 〈莉亞橋路〉 我沿著延伸自環形公路的莉亞橋路(Lea Bridge Road)走。環形公路越過東倫敦的其他河流,連接巴基斯坦人區。交通繁忙。莉亞河(River Lea)卻緩慢地流過蘆葦和沼澤,流進泰晤士河。溜狗的人在這裡看過鱷魚,但有關當局卻什麼也沒找到。 我繼續走。邋邋遢遢的城市海鷗往垃圾桶裡啄食,發出啞啞鳥鳴。前門上了仿羅馬式拉毛漆的老帝王電影院(Regal Cinema)如今變成了非洲人教會。老電影的收藏都被掠在一旁,兀自放空。 清真

寺藏身於路那頭凌亂的排屋堆裡。那是一個巨大的紅磚箱子,不高的宣禮塔上垂掛著熄滅的小燈串。牆壁上挖出尖頂的圓拱窗,綠色的窗框生了鏽。巴士咔嗒咔嗒地一台接著一台開過,卸下幾個來參加午禱的大鬍子老人,或穿運動衣的男孩。他們一下車,就一個箭步往隔壁的健身房跑。健身房的廣告詞是用阿拉伯字母拼出來的烏爾都語。 我在空蕩蕩的走廊上遇上了哈吉。我們站在鋪了藍色富美家(Formica)貼面的地板上,兩側的牆上,用綠色瓷磚拼貼出又彎又尖的伊斯蘭圖案。我們走過綠色絨面的公告欄,關懷敘利亞的單張一張疊著一張地覆蓋於其上,還有一個塑膠盒子,裡面滿滿一疊的傳單上寫著:「你是否想過回祖國去呢?」哈吉正領著我往洗滌室走去。所

謂的洗滌室,就是穆斯林的停屍間。死去的穆斯林被埋葬前,會在這裡與另一個活人進行最後的接觸。 哈吉每星期洗一具到三具屍體。他的嘴唇扁薄而蒼白。白鬍子在他頭的兩側炸開。他的鼻子胖胖、圓圓的,棕色的小眼睛永遠呈發呆狀,從不聚焦凝視。哈吉頂著一顆光頭,但他毫不在意。但在筆挺的白色暗花四方塔基亞帽(taqiyah)的遮蓋下,他神氣地伸直脖子。這頂帽子是到過麥加(Mecca)朝聖的記號,哈吉這個名字也是由此而來。 「我是這樣洗屍體的。」 「我們先到醫院去,去看是否一切都處理妥當,去看他們有沒有把屍體包好。接著,我們把屍體帶到這裡……帶進房間後,就是洗屍體的時間了。」 停屍台上塗了琺瑯。台上淺淺的凹槽會把水

導到排水孔去。他就這樣盯著停屍台,好一會兒。 「他們來了。」

塑膠盒子進入發燒排行的影片

▼追蹤 Nick

Instagram:crazy_man_nick

facebook 粉絲專頁:https://goo.gl/8DWTfo

Nick 服飾品牌(蝦皮賣場):http://t.cn/AiRNRP8u

贊助、斗內(PayPal):

https://www.paypal.me/nickcm1485

贊助、斗內(歐付寶):

http://t.cn/REQnKwa

▼追蹤 Craz Man

Youtube:https://goo.gl/2WN8h5

Instagram:crazy_man_ig

粉絲專頁:https://goo.gl/NqapvD

朝向親密與自由的成長之旅:關於親密的敘說、反映與實踐

為了解決塑膠盒子 的問題,作者張鍵良 這樣論述:

這篇論文,是我正在進行、收尾至此的一篇生命敘說,卻同時是相對完整的、關於我的敘說歷程以及關於我在敘說、反映與實踐中成長的一篇敘說。這篇自我敘說探索的是「如何與人親密」,而這一問題的背景脈絡,則是我長久以來都身處於「想要與人靠近,又不知如何靠近」的迴圈當中。童年的我,在大人的世界當中是個「好孩子」,只需要表現自己的優秀便可以獲得關注與讚賞;但在同伴的世界裡,我不會玩,也不敢玩,心中充滿自卑與孤單。我依然以表現自己優秀的方式與大家交往,結果卻讓朋友們暗暗地覺得我很自負,並因此疏遠了我。因而我竭力壓抑自己的「自負」,反過來展現出不斷自責、同時又多愁善感的一面;而感受到「大人世界」與「同儕世界」之間

拉扯的我,也漸漸地與我的家產生了對抗,並從國中以後與家漸漸疏遠。國高中的時候,我在部落格寫滿不斷自責、多愁善感的文字,卻似乎因此而交到了一些摯友;但後來大家漸漸離開了部落格、離開了那段傷春悲秋的時光,我卻仍緊緊地抱著那個世界不放,尤其是到了大學,在一個我不想融入的環境裡。在這樣的一段生命歷程中,我似乎一直孤獨,一直渴望朋友,但其實我卻是停留在自我厭惡的迷霧當中,關注的其實是我自己,而沒有真正地看見過別人。然而大學時離開家鄉讀書,也是我回身看見家的開始。從青春期以來,雖然我與父母的關係都充滿對抗的張力,但因為媽媽與我聊得比較多,因此我們的關係比較緊密,相比之下我與較為沈默的爸爸,關係就比較疏遠;

而在媽媽一直對我的抱怨爸爸的情況下,我也形成了對爸爸不好的印象,我與媽媽便像是一起把爸爸擠到家中更邊緣的位置去。上大學後,當爸爸對我的姿態改變後,當我從反抗的位置下來後,我看見「爸爸老了而我還沒長大」,也看見爸爸在家中的孤單。這成為了我調整與家人的關係的開始。大三我來到臺灣當交換生半年,而大學畢業後我又重新回到臺灣,進入輔大心理所。臺灣讓我看見校園生活、人際相處、生活與未來的另一種更舒適安在的可能性,而輔心則是一片師生共構/共學的、真誠並認真對待彼此的生命歷史的土壤。我在這樣一片土地和土壤上,在日常相處、親密關係、實習場域與田野當中,進行著敘說、反映與實踐。我發現孤單背後,是我不敢踏入真實他者

和真實自我的世界。而我在共學同儕的反映性對話當中,在同伴們與我日常的嬉鬧當中,練習著將我曾經壓抑自己的一面釋放出來,以更自在的方式與人相處;也練習著如何看見父母,進而看見他人。同時我也在親密關係當中,練習著坦誠面對自己的情感,不去害怕扛起重要他人的期待,以及在掙扎當中找到自己的主體性,並以主體的我與親密夥伴互相參與彼此的生活。那便是一個朝向親密與自由之辯證共有的自我轉化過程。而這一自我轉化的過程,發生在我在碩班的「敘說、反映與實踐」過程中。最一開始,以家庭為入口,我帶著寫部落格的書寫習慣與意識,一股腦兒地跳進自我敘說當中,但很快地就陷入停滯:停滯既在論文上,也在生命狀態當中。當我嘗試以既有的對

自己的詮釋引出生命故事文本時,我不斷覺得自己的生命故事很「可疑」。同時,現實生活所發生的事情,人生規畫的時間壓力,關於離開臺灣的不捨和彷徨,既是我不斷再敘說的原料,但也讓我一直陷入焦慮中寫不出論文。而論文的起色,始於我終於發現,自我敘說不是探索一個先驗既存的自我,而是在創作自我故事的過程中建構自我。我開始回到「故事」的本質,像看舞臺劇一樣地觀看自己與他人。當我從臺灣回家之後,家人與親密夥伴既給了我非常多的空間,同時還是會期待我趕快完成論文,寫論文這件事不再僅僅只是我的事,而是凝結著關係的空間與侷限、期待與壓力。最終,本來期待這篇論文成為我主體性的象徵與答案的我,在關係中對主體性產生了新的理解,

找到了一種鑲嵌在關係中的主體性,於是終於承認這篇論文作為我這三四年研究所學習的成就,並能夠暫時收尾,讓人生走向下一階段。

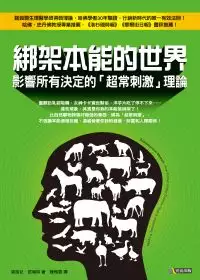

綁架本能的世界:影響所有決定的「超常刺激」理論

為了解決塑膠盒子 的問題,作者黛笛兒.芭瑞特 這樣論述:

看再多行銷書,還不如認識「超常刺激」理論,使你賣出一切想賣的東西!諾貝爾生理醫學獎得獎理論,哈佛學者30年驗證,行銷新時代的唯一有效法則! 蘋果動新聞、女神卡卡、3D電影、瑤瑤……當紅的這些事,都跟「超常刺激」脫不了干係。 如果我們不去察覺自己對超常的顏色、尺寸和味道會過度反應,我們將任憑生物本能機制所宰割。 童顏巨乳超吸睛,女神卡卡驚世駭俗,洋芋片吃了停不下來…… 這些現象,其實是你我的本能被綁架了! 比自然事物誇張好幾倍的東西,稱為「超常刺激」, 不但讓本能過度反應,還威脅著你我的健康、財富和人際關係! 人類常常忘記自己也是本能的動物。 食欲、性欲、領域性、社會性的

本能……幫助我們代代繁衍,但是現代社會中充斥著各種人為的事物,正以誇大形式刺激著本能:從色情文學到廣告模特兒,從整形手術到化妝品、從糖果速食到3D電影,都是在擴大自然的訊號,讓人們情不自禁地迷戀、上癮。 種種「超常刺激」氾濫的結果,使我們成了蒐集卡哇依商品、嗜吃速食零嘴、沉迷電視和網路的現代人。我們從未警覺,商家利用超常刺激吸引消費,媒體利用超常刺激吸引瀏覽,政府利用超常刺激左右民意……爆紅熱賣的商品背後,往往就有「超常刺激」的存在! 了解超常刺激的作用,以及本能被綁架的後果,你將可以重新選擇,是甘心被牽著鼻子走,還是為自己做出更聰明的決定。 什麼是超常刺激? 糖果比水果還要甜、玩

偶比小孩還要卡哇依、電視比爸爸還要好看……這些比自然事物誇張好幾倍的東西,就是超常刺激。 「超常刺激」最初是諾貝爾生理醫學獎的得獎理論,由動物行為學家丁柏根與勞倫茲所提出,意指會激發原始本能的人造模仿物,因為特徵鮮明、誇張,比自然事物更具吸引力。動物通常在人類設計的實驗中才會遭遇超常刺激,但人們卻一直在為自己製造各種超常刺激。 作者簡介 黛笛兒.芭瑞特 Deirdre Barrett 哈佛醫學院的演化心理學家,參與行為醫學計畫的研究。研究專長為夢、催眠、意象,以及演化心理學。演化心理學是從演化角度探討人類行為的模式。她曾在〈早安美國〉〈今日秀〉、CNN、福斯新聞、探索頻道的節目介紹心理

學議題,也曾受訪在《華盛頓郵報》《紐約時報》《生活》《時代》《商業週刊》談夢境的研究。著有《腰圍地帶》(Waistland)和《創傷與夢》(Trauma and Dreams)等書。 譯者簡介 陳雅雲 自由譯者,譯著四十餘本,包括《費曼的彩虹——物理大師的最後24堂課》《改變世界的簡單法則》《模糊的未來:從社會、科學到晶片中的天堂》《踏入宇宙的一小步——黑洞、蟲洞、時光機》《從零開始-追蹤零的符號與意義》《海中精靈:鯨、海豚與鼠海豚》等。 推薦序 找回純潔的人性與本能 蔡炳坤 導讀 不尋常的行銷推動力 究竟編輯部 第一章 何謂「超常刺激」? 第二章 動物行為學的奇特發現 熱愛動物觀察

的荷蘭少年 格陵蘭研究之旅 自創動物實驗法 與勞倫茲志同道合 二次大戰的考驗 性情冷淡的科學家 諾貝爾獎兄弟檔 人類看不見自己的本能 從演化角度看人類行為 第三章 假性愛 色情跨入虛擬世界 美貌的標準提高 男人愛色情,女人愛浪漫 一夫一妻制不自然? 當青春期提前到來 第四章 過度可愛 「可愛」好處多 幼體延續現象 人類最好的朋友原是狼? 馴養友善的狐狸 人類特別可愛? 「可愛」讓消費者買單 可愛王國的隱憂 第五章 美食街上覓食 人類歷史上最嚴重的錯誤? 狩獵速食,採集速食 兒童比成人胖得快! 外銷肥胖 改變飲食的三個方法 跟反菸害一樣重要的事

想想自己在吃些什麼 第六章 捍衛家園 戰爭是人類世界的常態? 最可怕的掠食動物是人類 財產本非私有 以防衛之名出擊 還擊的原則 投降的訊號 「虛擬人種」互相敵視 戰爭如毒品 有可能終結戰爭嗎? 第七章 社交生活的替代品 常看電視,使人變呆? 《一千零一夜》故事為何沒完沒了? 塑膠盒子裡的虛擬人生 超常刺激的攻擊 不必動身體的全民運動 「頭腦簡單,四肢發達」的迷思 人類遵循最小力氣原則 超常刺激養大的世代 網際網路可解救遲鈍的心智? 如何擺脫電視的綁架 第八章 追求智性滿足 天生的求知欲 沉迷心智遊戲 當對手換成電腦 職業的選擇透露智性需求 如

果優勢無法傳給子孫 擋不住造人的渴望 其實,改變本能也是一種選擇 結語 別再被假蛋騙了! 推薦序找回純潔的人性與本能蔡炳坤(建中校長) 在我們的生活中,常常會有不自覺的超常反應或行為發生,譬如大排長龍只為了去看一場極盡聲光刺激、但毫無內涵的電影;為了趕時髦去燙一頭連自己都難以忍受的髮型;為了躋身上流社會,到處參加party,尋求曝光機會;為了讓自己「美還要更美」,全身上下大大整形、處處美容;為了彰顯自己的財富,大肆炫耀皮草、豪宅、名車。大人自己如此,對待小孩又何嘗不是如此?為了怕孩子輸在起跑點,四處求名師補習揠苗助長;為了擔心孩子的安全而極盡保護之能事。凡此種種,有因「譁眾取寵」而起

、有因「刺激尋求」而來、有因「人云亦云」而然,現今社會看似無可避免的趨勢或自然現象,實則背後都有一股驅動力使然。不僅背離了人的本性,也傷害了人的本能。這種綁架了人性與本能,使人們不自覺地沉溺於不健康的反應或行為中的驅動力,就稱做「超常刺激」。 「超常刺激」(Supernormal Stimuli)理論原是由諾貝爾獎得主丁柏根(Niko Tinbergen)與勞倫茲(Konrad Lorenz)所共同提出。他們發現動物會受制於本能,對外物做出執著不變或過度的反應。更具體地說,超常刺激指的是會激發原始本能的人造模仿物,因為特徵鮮明、誇張,比自然事物更具吸引力。動物通常在人類設計的實驗中遭遇超常

刺激,黛笛兒.芭瑞特則進一步詮釋了超常刺激對人類社會隱含的意義,並發現人們竟是一直在為自己製造各種超常刺激,而寫就了《綁架本能的世界——影響所有決定的「超常刺激」理論》這本書。全書除了解說丁柏根與勞倫茲發現超常刺激的過程,以及相關的概念外,並分別檢視了假性愛、過度可愛、美食街上覓食、捍衛家園、社交生活的替代品、追求智性滿足等六個現代社會中深受關切的議題,精采極了! 這是一本結合動物理論基礎與人類實際經驗的著作,不只讓我們了解到超常刺激對動物所產生的有趣吸引力,更重要的是剖析了超常刺激為人類帶來的複雜影響力。誠如作者所說:對於了解現代文明的問題,「超常刺激」將是動物行為學最重要的貢獻;從超常

刺激的觀點來檢視人類面臨的諸多困境,同時融入演化學領域其他重要的觀念,期能為現代人的困境指引一條出路。這真是一針見血的道出了超常刺激的重要意涵,以及作者寫就本書的殷切期許,值得大家仔細閱讀與深思。至盼透過大家的省思,除去一味追逐超常刺激的吃喝玩樂,重新找回人之所以為人的純潔人性與本能,這才是我推薦這本書的主要意旨。 導讀不尋常的行銷推動力究竟編輯部 在平淡無奇的生活中,若仔細觀察,往往可以看出不尋常之處: 為什麼《蘋果日報》推出「動新聞」,瞬間就衝高點閱率? 為什麼怪招百出的女神卡卡成為全球觀眾爭睹的焦點? 為什麼老少咸宜的洋芋片等零嘴,總是一吃就停不下來? 這些現象,其實

背後有著共同的原因,可以在動物行為學中找到線索! 荷蘭動物行為學家丁柏根觀察到,動物在本能的驅使之下,會對「誇大的人造刺激」表現出過度的反應。他提出「超常刺激」理論來說明這個現象,並因此與勞倫茲共同獲得一九七三年的諾貝爾生理醫學獎。 經過三十年,哈佛醫學院的演化心理學家黛笛兒.芭瑞特深入研究之後,首次為世人詮釋「超常刺激」對人類社會的影響,發現超常刺激已經無所不在,而且被廣泛運用在商業行銷上,是許多暢銷熱賣商品的重要推手。而你可以從「超常刺激」獲得的創意啟發,將遠遠超過一般行銷書籍所能告訴你的。 畢竟,就像那句有名的廣告詞所說的,「科技始終來自人性」,成功的商品或行銷方式,也永遠在

貼近、甚至不惜「綁架」人性的本能。 簡單的說,豐盛的食物會激發食欲,迷人的異性會引動性欲……人的行為和動物行為一樣,都受到本能的驅動和影響。在特定訊號的刺激之下,本能就會啟動。若給予動物「誇大的人造刺激」,會觀察到牠們出現怪異、好笑的反應,例如:雁鵝媽媽本來就偏好花紋漂亮的蛋,當研究人員送來精心上色的排球,牠就當成蛋來孵。 如果你覺得雁鵝媽媽的行為很好笑,或許也該來看看人類如何因應「誇大的人造刺激」: .漢堡、薯條、冰淇淋等加重色香味的食品,讓人吃了還想再吃。 .裸露或性暗示的廣告頻繁出現,讓人不自覺投以注目。 .商家以集點換「可愛」公仔的活動刺激消費。 .遠在天邊的災難被放

大報導,讓需要安全感的人類不斷感受威脅。 .腥羶色新聞讓人看了不舒服,卻屢屢成功炒熱話題。 .宅男宅女寧可窩在房間裡上網,也不想出門從事社交活動。 .熬夜觀賞運動比賽,平常卻連樓梯都很少爬幾階。 本書作者芭瑞特提醒,人類的本能(食欲、性欲、領域性、社會性……)已被各種「超常刺激」所「綁架」了。愈是高度文明、消費盛行的社會,愈充斥著超常的顏色、尺寸和味道,從可愛商品、糖果速食、電視網路、色情產業、整型手術,無一不是人類在擴大自然的訊號,不但搶攻著人們的注意力,還使人容易上癮。不知不覺中,我們已習慣一再接收這些過度或誇大的刺激,透過這些人造事物來獲得替代性的滿足。 本能在超常刺激的綁

架之下,使我們陷入自動反應,沉溺於不健康的習慣中。我們嗜吃高熱量的零食,導致肥胖和營養不均衡;為了集點換公仔,我們花錢買下根本不需要或比較貴的東西;我們買報紙,沒意識到是聳動的頭版新聞在刺激內心的不安。看電腦展時,我們爭相擠到辣妹表演的舞台,渾然不覺這是廠商炒熱話題和銷量的把戲。 人類的本能早已和商業活動綁在一起。可以想見,當一項商品緊緊勾住本能,就會比較容易刺激消費者掏錢購買。會熱賣的商品,往往不要求消費者嚴謹比價、冷靜分析優劣,而是直接訴諸本能,造成搶購的熱潮。 商家不見得是有意識地利用本能作行銷,但消費者卻幾乎很少思考,驅使自己買東西的背後力量是什麼。尤其在不景氣的年代,商家更樂

於搬出「超常刺激」來綁架消費者的本能,因為那正是爭取注意力的絕佳工具,也是商品吸睛、爆紅、暢銷的祕密。 當然,消費者也可以拒絕這樣的綁架。若能透過對「超常刺激」的了解,檢視自己的消費活動,就不必讓自己一次次受制於本能。 雁鵝媽媽把上過色的排球誤認為是最優秀的後代,人們則蒐集可愛玩偶來滿足養育照顧下一代的本能。雖然本能都會被綁架,但我們人類比雁鵝多了一項優勢——動動大腦思考,就可以幫助我們凌駕先天的制約,做出更聰明的選擇! 第一章 何謂「超常刺激」?人們耳熟能詳的咕咕鐘,用的是大杜鵑獨特的叫聲。這種鳥看起來一副憨傻樣,一點也不狡詐,但牠們卻是巢寄生的最佳實例。雌大杜鵑會偷偷潛入別的鳥類

巢裡,趁親鳥外出時在巢裡下一顆蛋,還會把巢內原本的蛋擠掉一顆,讓蛋的總數保持不變。然後牠會繼續去找別的鳥巢,重複相同的動作,把子女留給不知情的鳥照顧。大杜鵑的蛋與巢內原有的蛋相似,但通常會大一點、顏色鮮豔一點。如果巢裡有太多蛋需要保溫,鳥巢主人會優先坐在大杜鵑的蛋上。大杜鵑幼鳥孵出後,鳥喙比其他幼鳥寬、顏色也比較紅。但這得要有其他幼鳥存在,才有得比較!因為雌大杜鵑先前已經把鳥巢主人的蛋扔掉了一顆,而大杜鵑幼鳥還會繼續努力把其餘的鳥蛋或剛孵出的幼鳥推出巢外,讓牠們無法存活。大杜鵑就像灰姑娘的相反版本:後母全心全意照顧著灰姑娘,醜陋的繼姊則一無所有。在動物世界裡,處處看得到這種悲喜劇。若把一面鏡子

放在鬥魚的玻璃魚缸邊,色澤華麗的雄魚就會不斷撞擊魚缸,試圖攻擊鏡中的假想敵。農場裡的母雞日復一日地下蛋,每天蛋都被農夫拿去當人類的早餐。雖然沒有一顆蛋能孵化,但母雞絕不放棄,一生總共可下三萬顆蛋。雄家燕胸前的羽毛是淡棕色,而雌家燕會挑選胸前顏色最深的雄鳥,認為那是健康強壯的表徵。科學家只要用一支兩百元的毛氈筆,把先前受盡嘲弄冷落的雄鳥胸前的顏色加深,就可以看到一群雌鳥排隊等著牠臨幸。當我們看到這些動物行為,會覺得很有趣……或者該說可悲……都是憨傻動物的反射本能。但是我們也忍不住心頭一震地發現,人類世界無止盡的戰爭、現代人的健康災難,還有裝模作樣的浪漫情事與性行為,跟這些行為又有什麼不同?人類的

本能是在一萬年前非洲熱帶大草原上,為了適應狩獵、採集的生活而形成的,但是在當今人口密集、科技昌明、汙染叢生的情況下,我們生活的世界已經與這些本能不相容。演化的腳步跟不上環境的快速變化,是現代大多數問題的原因之一。動物學家提出「超常刺激」這個重要的概念,用以說明當動物本能與自然環境脫節時所造成的種種問題。諾貝爾獎得主丁柏根(Niko Tinbergen)在研究動物行為時發現,實驗者可以製造出比原始自然物更容易激發本能的假標的。例如,他發現有一種鳥自己的蛋顆粒小、色澤淡藍,並帶有灰色斑點,但牠們卻偏好孵育顆粒較大、色澤亮藍且帶有黑圓點的鳥蛋。超常刺激的要素就在於誇大的模仿,誇大的模仿物比原本真實的

事物更吸引動物。超常刺激可用來解釋,為什麼他種鳥類對大杜鵑幼鳥的關注會比對自己的子女還多?為什麼鏡子裡看似頑強不屈、無懈可擊的鬥魚影像會引發鬥魚狂暴的攻擊?以及為什麼羽毛著色後的雄家燕能贏得雌鳥們的青睞。生物學家已經運用演化的許多概念來解釋人類的行為,其中有一些已引起大眾熱烈的討論,然而超常刺激的概念卻還沒有得到充分的重視。這正是本書的主要任務。在接下來的篇章中,我將用這個概念來解釋人類社會中各種各樣的荒唐行為。動物會遇到超常刺激,多半是由實驗人員介入製造的,不過人類卻能替自己製造超常刺激:比任何水果都要甜的糖果、眼睛比例比任何嬰兒都要大的填充玩偶、色情產業、對敵人的誇大宣傳。本能的作用原是在

幫助我們注意到不常見卻重要的事物,但是現在,我們卻讓本能被現代社會製造出的一堆非必要事物搞得眼花撩亂。我在前一本書《腰圍地帶》(Waistland)中探討超常程度的食物刺激如何造成當今的肥胖危機,而本書則將這個概念延伸到性、健康、國際關係和媒體。我同時引用動物行為學與演化心理學的看法,進一步闡釋本能與自然環境脫節的現象。不過,情況也不是全然那麼悲觀,只要了解超常刺激是如何運作,我們就能採取新方法來解決現代人的困境。人類比其他動物多了一項絕佳的優勢:特大的腦。大腦的智慧能協助我們凌駕本能的作用,在本能引我們步入歧途時,將我們導回正軌。重要的是,判斷何時該採取這類凌駕本能的措施。本書第三章至第八章

,將分別檢視一個現代社會的問題,但首先在第二章中解說丁柏根發現超常刺激的過程,以及相關的概念。我會特別著重於丁柏根戲劇化的人生,因為他有獨特的個性、傑出的家庭,以及經歷過第二次世界大戰,使他得以擺脫既有文化(及人類本身)的限制,以驚人的客觀角度來檢視人類本能與行為的原因。第二章將總結自丁柏根的見解發表以來,動物行為學、演化人類學與心理學在這個領域的研究成果。

黏土含量在聚丙烯/蒙脫土和聚苯乙烯/蒙脫土奈米複合材料的微細發泡射出成型品熱/流變/翹曲性質之研究

為了解決塑膠盒子 的問題,作者林裕翔 這樣論述:

本研究先以兩種不同的基材,結晶性材料之聚丙烯(PP)與非結晶性材料之聚苯乙烯(GPPS),經傳統射出與超臨界流體微細發泡射出成型製成塑膠盒子,以二氧化碳﹙CO2﹚和氮氣(N2)作為發泡劑,探討兩種基材與兩種氣體之發泡微結構特性(SEM)與收縮/翹曲變形(Shrinkage/Warpage)之影響。研究結果顯示,在收縮/翹曲變形性質方面,兩種基材隨著兩種氣體的含量增加都能有效的降低其收縮/翹曲變形量。在氣泡結構方面,兩種基材之氣泡大小會隨著氣體含量的增加而有變小的情形,也可有效的提升氣泡密度。接著研究聚丙烯/蒙脫土和聚苯乙烯/蒙脫土奈米複合材料,利用傳統射出成型與超臨界流體微細發泡射出成型製成

塑膠盒子,探討改變聚丙烯之蒙脫土含量(0、1、3、5、7、9 wt%)和聚苯乙烯之蒙脫土含量(0、0.5、1、2、3 wt%)對熱性質、氣泡微結構特性、收縮/翹曲變形(Shrinkage/Warpage)以及PVT性質之影響,並藉由田口法實驗找出影響收縮/翹曲變形之最佳化參數。研究結果顯示,在氣泡微結構方面,得知氣泡大小會隨著蒙脫土含量的增加而有變小的趨勢,並提高了氣泡密度。熱性質方面,添加適量的蒙脫土可有效提升奈米複合材料的熔融溫度(Tm)與熱裂解溫度(Td)。收縮/翹曲變形性質方面,隨著蒙脫土含量的增加可有效降低其收縮/翹曲變形量。PVT性質方面,奈米複合材料在射出成型時,從熔融狀態到凝固

成型,中間過程體積變化小,故奈米複合材料有較好的尺寸安定性及較小的收縮翹曲行為,加工成型性比基材好。田口法實驗方面,在傳統與微細發泡射出結果皆顯示模具溫度與冷卻時間是最具影響力的製程參數。採用田口法實驗之最佳化參數,對傳統與微細發泡射出成型品收縮/翹曲變形作一探討,找出影響變形量最低之最佳化參數。

塑膠盒子的網路口碑排行榜

-

#1.特力屋

精選特力屋商品,包括:燈具照明、地板油漆、家電3C、廚衛淨水、五金工具、傢俱床墊、日用餐廚、寢具家飾、層架收納、最新優惠、園藝休閒,各項優質生活好商品, ... 於 www.trplus.com.tw -

#2.[鍵盤] Akko ASA高度世界巡迴倫敦PBT鍵帽開箱 - PTT數位生活區

裡面又再分成兩個盒子https://imgur.com/5lisMEp.jpg. 先從小盒開始開,裡面是黃綠兩色的圖形 ... 大盒的裡面是Akko的鍵帽盒,有套一層塑膠 ... 於 pttdigits.com -

#3.亞洲塑膠盒女王逆境重生》疫情下的台灣,此時最需要的新價值

若現實不能由人,就努力變成你想要的樣子!金元福,亞洲最大真空成型食品容器廠。它外銷40餘國,產品遍及沃爾瑪、好市多等國際通路,去年營收達54億元 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#4.塑膠盒, 塑膠盒供應, 塑膠盒生產

包裝盒工廠、塑膠盒工廠、塑膠禮盒工廠、塑膠圓桶工廠、手工盒工廠、手工折盒工廠、折疊盒工廠、鉛筆盒工廠、圓筒盒工廠、彩印盒工廠、PET盒工廠、PP盒工廠、PVC盒 ... 於 www.longying.com.tw -

#5.【PS Mall】小號504XX 透明塑膠收納盒名片塑膠盒展示盒6入 ...

推薦【PS Mall】小號504XX 透明塑膠收納盒名片塑膠盒展示盒6入(J1631), 藥品收納飾品收納,攜帶方便不占空間,短期出差旅遊皆適用momo購物網總是優惠便宜好價格, ... 於 www.momoshop.com.tw -

#6.聯穎塑膠企業有限公司

產品總覽 · A*(1)EASY 按壓式精密刀具盒 · B*(2)CUB長方形精密刀具盒 · C*(3)VS晶亮透明刀具盒 · E*(4)PP方形伸縮塑膠包裝盒 · AA*(4-1)方形旋轉卡式伸縮盒 · F*(5-1)PP圓形伸縮 ... 於 www.lenwin.com.tw -

#7.《Game & Watch: 薩爾達傳說》發售搶先開箱 - 4Gamers

... 塑膠外盒,和內部紙盒的Game & Watch 可以重疊顯示。 IMG_0359. IMG_0361. 內部也相當簡單,就是本體+充電線,此外內部放置Game & Watch 的盒子是 ... 於 www.4gamers.com.tw -

#8.方形小塑膠盒在拍賣的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

方形小塑膠盒在拍賣價格推薦共1102筆商品。還有長方形塑膠盆、方形塑膠桶、塑膠盒、小塑膠球、塑膠藥盒。現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#9.塑膠盒、PVC盒、PET盒-台灣黃頁詢價平台

主要產品:PVC/PET/PP等塑膠包裝盒、折疊盒、透明盒、設計及印刷、製造、燙亮...各式塑膠包裝. 於 www.web66.com.tw -

#10.禾益豐專業塑膠盒製造專家| ENPAK Disposable food container

一次性、塑膠餐盒、微波、安全、湯杯、餐盒、外帶容器、食品級、FDA認證、不含雙酚A、可放洗碗機、可微波、可冷凍、可堆疊、保鮮盒、可重複使用、可回收、環保、高 ... 於 tw.enpaktw.com -

#11.瓶子底下數字1至7是啥意思? | PE | PVC | 保鮮盒| 大紀元

保鮮盒、寶特瓶、保鮮膜等塑膠製品,是生活中經常會用到物品,它們所提供的便利性,讓人很難拒絕不使用。只是塑膠製品的種類非常多,同一種類物品, ... 於 www.epochtimes.com -

#12.親子IG及部落格經營2 -賺錢之路的7個心得分享!

我接到的第一個團購分潤是被廠商私訊小盒子,但你也可以主動出擊,在 ... 『 環保愛地球』塑環真®循環領鮮盒、承諾100%循環回收、用塑膠也能愛地球! 於 www.popdaily.com.tw -

#13.pvc盒工廠批發印刷-pet盒包裝-pp盒供應商【豪威實業】

pvc盒工廠批發印刷包裝精緻, pvc盒子行銷100分!提供各式塑膠pp盒設計,品質精良、pp盒交貨快速,歡迎客製訂購不要為商品包裝頭大!PET透明盒提供各式包裝盒設計,pp ... 於 www.pvcbox.com.tw -

#14.商品情報| 無印良品 - Muji

PP光碟收納盒/6片用. 售價145元 · 預覽 · 透明管原子筆筆芯/黑. 售價15元 · 預覽 · PP追加用收納盒/高21cm. 售價299元 ... 塑膠注水瓶/小. 售價120元. 於 www.muji.com -

#15.多用籃/置物盒/小PVC盒- 九乘九購物網:全國最專業的辦公文具 ...

SHUTER 樹德A4文件隨意盒OF-A03. $100. $55. FLYING創意多功能收納盒PA-1327(顏色隨機出貨). 放入常購袋. 下次再來買. 放入購物車. 於 www.9x9.tw -

#16.Tray盤|泡殼|塑膠全透盒|PVC|P - 強鉅包裝

塑膠開窗盒 · 硬盒紙塑製品盒-娃娃屋盒 · 全透塑膠盒+墊高襯[娃娃屋盒] · 塑膠圓筒 · 觀賞用多肉植物盒 · 造型PVC盒 · 錐形盒 · 抗凍Tray盤. 於 www.stronggiant.com -

#17.塑膠食品盒,外帶塑膠盒 - 食品包裝材料

新將的塑膠食品盒是透明的,食物的色彩、鮮度清晰可見,可增添食物的美味。適合當外帶塑膠盒,用於盛裝冷盤菜,例如: 壽司、沙拉、水果…等。食品塑膠盒批發, ... 於 www.hcshop.com.tw -

#18.塑膠盒子 - 生活市集

為您推薦2021 熱烈好評的塑膠盒子,最優惠價格生活市集為您把關,更給你最佳品質的塑膠盒子! 於 m.buy123.com.tw -

#19.PET 塑膠盒透明盒水果盒番茄盒|文賀/德暘/瑞勝股份有限公司 ...

Day Young製造廠生產的食品紙容器提供多樣的塑膠杯、透明杯;我們有提供客製化私版印刷設計,有提供多樣化塑膠杯、透明杯尺寸供選擇,同時PET塑膠盒也可以當葡萄盒/ ... 於 www.dycup.com -

#20.塑膠包裝盒

透明盒批發市場提供客戶日本、大陸、歐美透明盒批發、透明塑膠盒通用塑膠包裝盒、大號翻蓋男鞋盒、透明塑膠盒鞋盒、收納盒、透明摺疊盒收納、透明摺疊盒家居用品、透明 ... 於 www.transparentbox.com.tw -

#21.營養補助品$250-150, 零食物語, 其他在旋轉拍賣

... 品種:GLEN RED 重量:500g 透明塑膠盒裝建議售價:$450/盒✓請留意:櫻桃較為嬌貴, ... 積點已使用完整16顆但盒子已開封即期只到11.30喔! 於 tw.carousell.com -

#22.豪美包材禮品超市-批發零售-PVC/PET/塑膠盒/圓桶/掛條/手工折 ...

專業製造、批發、零售各類包材-塑膠盒,包裝盒,透明盒,掛條,吊牌,圓桶,易開罐存錢筒,上下蓋,便利掛鉤,印刷,透明盒,禮盒,食物乾果機,食物烘乾機,寵物零食食物乾燥機, ... 於 www.haumei.com.tw -

#23.PP塑膠盒/碗

PP塑膠盒,PP塑膠碗,收納盒,方型餐盒,塑膠盒,外帶餐盒,免洗餐盒,PP方形餐盒二格,塑膠餐盒,圓形餐盒四格,長方形餐盒三格,圓形餐盒一格,圓形餐盒三格,長方形餐盒二格, ... 於 www.ideahouse.tw -

#24.零件盒- 新台塑膠工業股份有限公司

The 零件盒series contains a wide range of products including 零件盒, 零件盒, 零件盒, 零件盒, 零件盒offered by , a 台灣based OEM_ODM manufacturer and ... 於 www.pallet.tw -

#25.資源回收物分類指引明細表

塑膠容器及其. 他塑膠製品. 可以回收. 的. 裝填飲料、鮮奶、食用油品、清潔劑、. 沐浴乳等瓶罐及牙膏軟管、錄音帶、. 錄影帶、塑膠盒、塑膠盆、塑膠桌椅、. 於 www.lotong.gov.tw -

#26.塑膠盒- 袋袋相傳/泉榮膠業股份有限公司

X24 塑膠格盒(PP/PS). 材質:聚丙烯(PP,Polypropylene)、聚苯乙烯(PS,Polystyrene) 款式:2種材質... x57 扭蛋. 小扭蛋直徑:4.7*高4.5度cm 一顆:7元& . 於 www.bagbag.com.tw -

#27.塑膠盒瓶再利用 - 一開始就不孤單-

這些透明的塑膠盒其實很好運用,我習慣貼上可愛貼紙,換成新模樣,就可以 ... 買多量的補充包,價錢上也比較便宜,盒子裡的修正帶就是在Costco買的。 於 zoyo.tw -

#28.PVC/PET/PP透明塑膠盒 透明塑膠盒訂製印刷 - 三達彩色印刷

三達彩色印刷為專業PVC/PET/PP透明塑膠盒廠商,透明塑膠盒產品種類齊全,包含:化妝品透明盒、化妝品PET盒、透明PET酒盒、PET塑膠盒、PET化妝品盒、醫療用品透明盒、 ... 於 www.santapress.com.tw -

#29.公司簡介 - 手工折盒,PET盒,PVC盒,塑膠盒,口罩收納夾,PP盒 ...

勇傑實業股份有限公司. 為專業生產塑膠包裝廠(手工折盒,PVC盒,PET盒,PP盒,塑膠盒),擁有超過三十年豐富生產經驗,客戶群遍佈各行各業,包括美容保養業、禮品飾品業、 ... 於 www.bornlucky.com.tw -

#30.Q︰塑膠餐盒微波安全嗎?熱咖啡塑膠蓋沒問題嗎? - 醫病平台

相信有不少人都有這樣的疑問,不僅是微波餐盒及飲料杯蓋,還有許多盛裝食物的容器也都是塑膠做的,讓人擔心塑膠經過加熱會熔出毒素。不同材. 於 health.ltn.com.tw -

#31.材質介紹| WEI XIN 偉新塑膠有限公司、包裝盒、對摺合、食品盒

PET其硬度、透明度、韌性極佳,質量輕和使用方便,生產時能量消耗少, 加上不透氣、不揮發、耐酸鹼,近年來成為食品等產品之重要填充容器. 聚氯乙烯. 於 www.wx-plastic.com.tw -

#32.小塑膠盒子的價格推薦- 2021年11月

小塑膠盒子價格推薦共207筆商品。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好夥伴。 於 www.lbj.tw -

#33.產品類別

透明塑膠盒供應訊息展示詳情頁,京勵實業有限公司擁有專業的透明塑膠盒生產製造技術。 ... 京勵實業有限公司翊豐塑膠有限公司 251新北市淡水區崁頂里59-9號 於 www.yifenge.com.tw -

#34.塑膠盒系列

塑膠盒 系列. PS塑膠盒. HLL-71 - 17.5x12x6.5cm, PS塑膠盒. HLL-73 - 29.5x20x6cm, PS塑膠盒. HLL-16 - 13.5X12X13 cm. PP塑膠盒. HLL-47 - 31X28.5X 3 cm, PP塑膠盒 於 www.hsinglig.com.tw -

#35.塑膠盒印刷

透明塑膠包裝盒提供一有別於紙張包裝,以襯托、一目了然的方式來展現你的產品特色, ... 加斌印刷深耕UV塑膠印刷十年,我們印刷生產高品質PET、PVC、PP透明塑膠盒,在 ... 於 www.cabin-color.com -

#36.環保吸管新型態!光浦STROLL_01|N次薄片型吸管| 日本 ...

盒子 表面有特別經過防水加工 ... 吸管本身是一片塑膠片,當你在喝手搖飲時,記得在封膜處挖一個小洞,就可以插入吸管嘍~. 清洗也非常方便,一般環保 ... 於 centuria520.pixnet.net -

#37.MR.LID 塑膠收納盒含蓋10入組| Costco 好市多

蓋子與盒體連接設計不含BPA 可用於微波可於冰箱/ 冷凍/ 冷藏用可用於洗碗機. 於 www.costco.com.tw -

#38.各式塑膠籃搬運箱桶箱系列

工具箱搬運籃搬運箱儲運箱塑膠棧板物流箱折疊物流箱掀蓋物流箱密封箱新寶箱新貴箱愛玉箱豆芽箱NK桶圓桶普力桶...等. 相關參數. 詳細介紹. 工廠倉儲電商專用搬運箱搬運 ... 於 www.kingman.tw -

#39.【塑膠盒】 2021推薦評價最佳

限時特價塑膠盒優惠倒數中,還有汽車百貨和汽車,再不把握塑膠盒就沒啦!松果購物為你嚴選最划算商品! 於 www.pcone.com.tw -

#40.透明塑膠盒- 包裝材料

頁數: 1; 2 · 3 · 4 · 下一頁 · 1. 聖誕節薑餅屋塑膠PVC包裝盒-大(巧克力屋.聖誕屋盒.雪花盒)-常溫配送. NT$49.00. 加入購物車. 加入希望購買清單; | 加入比較 ... 於 www.fushan.com.tw -

#41.義峰塑膠製品有限公司(PP塑膠包裝盒,塑膠盒,工具用品,調色盤 ...

義峰塑膠製品有限公司(PP塑膠包裝盒,塑膠盒,工具用品,調色盤,模具開發,網印,移印,燙金) 於 www.7267011.com.tw -

#42.塑膠盒

射出成型塑膠盒:精密度高可配合高科技業產品真空成型塑膠盒:符合環保綠色包裝的要求塑膠折盒塑膠盒:在表面直接進行絲印膠印燙金燙銀加工. 於 www.yuhyuh.com.tw -

#43.健豪印刷官網

盒子. width. height. border-top. border-right. border-bottom. border-left. margin. padding. max-height. min-height. max-width. min-width. outline-color. 於 www.gding.com.tw -

#44.塑膠盒- 優惠推薦- 2021年11月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦塑膠盒商品就在蝦皮購物!買塑膠盒立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#45.食品透明塑膠盒| 2021年11月 - 樂天市場

食品透明塑膠盒在Rakuten樂天市場中符合的食品透明塑膠盒優惠商品列表,歡迎來到Rakuten樂天市場選購您所喜愛的食品透明塑膠盒特價商品!Rakuten樂天市場還有更多食品 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#46.透明塑膠盒, 包裝盒, 塑膠盒, 透明盒, 透明塑膠盒 ... - 豪威實業社

透明塑膠盒, 包裝盒, 塑膠盒, 透明盒 ... 豪威成立二十餘年來致力於包裝盒製造工藝, 不斷的努力更新設備與製作技術, 一直為各類知名品牌製作設計美麗的PVC盒、PP盒和PET盒 ... 於 www.howepvcbox.com -

#47.萬年東海模型玩具-鋼彈模型.公仔.PVC.轉扭蛋.盒玩.四驅車最新 ...

台北市西門町必逛景點萬年大樓4樓的東海模型提供各種扭蛋盒玩、鋼彈、公仔、模型、玩具、景品、四 ... 1/400 金屬壓鑄模型 · 1/500 金屬壓鑄模型 · 1/200 實心塑膠模型. 於 www.ehobby.com.tw -

#48.塑膠透明盒-新人首單立減十元 - 淘寶

去哪儿购买塑膠透明盒?当然来淘宝海外,淘宝当前有3300件塑膠透明盒相关的商品在售。 於 world.taobao.com -

#49.ABS塑膠盒 - 堃喬

Gainta G1098B 135x75x50 萬用型ABS 塑膠盒UL94HB 黑色. 會員價 $ 66. Gainta G1098G 135x75x50 萬用型ABS 塑膠盒UL94HB 灰色. 會員價 $ 44. 於 www.ltc.com.tw -

#50.塑膠只要丟回收桶就好?其實有些仍被當垃圾處理 - Greenpeace

塑膠編碼當中只有PET#1(編號1號的聚乙烯對苯二甲酸脂)和HDPE#2 (編號2 ... 透明塑膠盒看似能回收,但有可能因為材料價值極低,美國的加工能力也較 ... 於 www.greenpeace.org -

#51.塑膠盒- 優惠推薦- 2021年11月| Yahoo奇摩拍賣

在Yahoo奇摩拍賣找到513筆#塑膠盒商品,其中包含了居家、家具與園藝,電腦、平板與周邊,玩具、模型與公仔等類型的#塑膠盒商品. 於 tw.bid.yahoo.com -

#52.咖啡渣能除塑膠盒臭味!6廚房一定有的消臭法寶 - 早安健康

除臭☀塑膠餐具☀【早安健康/林明慧編譯】塑膠容器盒輕便、價格不貴,不管是收納蔬果食材、餅乾糖果、香料調味粉等都好用,是每個家庭不可或缺的好 ... 於 www.edh.tw -

#53.塑膠分類標誌- 维基百科,自由的百科全书

塑膠 分類標誌(Resin identification code)或稱合成樹脂識認碼、塑膠材質編號、塑膠材料編碼與 ... 的嗒糖盒子的聚丙烯蓋子,在蓋子上面有活動鉸鏈(英语:Living hinge)與塑膠 ... 於 zh.wikipedia.org -

#54.居家關鍵防毒法別把剩菜裝入塑膠盒 - 康健雜誌

這個實驗還發現,如果拿半透明塑膠袋裝熱湯,溶解出來的雙酚A與塑化劑,可以讓蝦子在三天後往生。所以,下回外帶食物時,記得拿不鏽鋼便當盒去裝,或乾脆 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#55.薪鼎包裝: 薪鼎企業有限公司

塑膠 包裝紙盒包裝紙盒客製化外帶盒食品盒. 於 www.shinding.com -

#56.iPhone 12 與iPhone 12 mini - 技術規格- Apple (台灣)

包裝盒內容 ... 所有磁石皆採用100% 再生稀土元素,佔裝置中整體稀土元素含量的98%; 主機板焊料採用100% 再生錫金屬; 多項零組件採用35% 或更高比例的再生塑膠 ... 於 www.apple.com -

#57.PVC塑膠盒天地蓋17.2*13.3*6cm / 5入

櫻桃屋| #488 PVC塑膠盒(3*4*14cm) 5入※需大量請加Line生活圈@tpt4426f詢問價格. NT$ 60. 詳細資訊 加入購物車. |櫻桃屋| #20 PVC塑膠盒(21*20*7.5cm) 5入. 於 www.taku.com.tw -

#58.各式免洗餐盒類

利成免洗餐具提供:豪華餐盒、日式餐盒,長方形日式盒,微波保鮮方盒,EP微波保鮮圓盒,PP餐盒,水果盒,八角盒,日式料理餐 ... 利成免洗餐具行(利成塑膠廠) ... 免洗餐盒類 ... 於 www.lichen74.com.tw -

#59.黑色萬用塑膠盒boxs_第1頁

黑色萬用塑膠盒boxs 萬用盒機箱機盒外殼膠盒儀器盒PVC機箱電控盒電控箱行動電源盒塑膠盒子中繼盒. 於 shop.cpu.com.tw -

#60.台灣瓏琳包裝盒: 首頁

台灣瓏琳包裝盒. 紙盒.塑膠盒.真空成型盒. MIT自動化廠內生產. 塑膠盒詢價 · 紙盒詢價 ... 它柔軟所以能讓您所折出的盒子各個挺立、方正。 它好折所以能讓您減少包裝 ... 於 lung-lin.com.tw -

#61.烘培包材,透明食品盒,方形食品盒,波斯頓派盒,蛋塔盒,三明治盒

烘培包材,裕發興企業有限公司為國內經營食品包裝之專業製造供應商,主要從事「食品包裝設計開發、真空成形容器製作」,秉持著專業、誠信、創新的經營理念, ... 於 www.104pack.com -

#62.塑膠盒- PChome線上購物

BOSCH HSS-G 木工鑽頭1/4吋六角柄五支塑膠盒裝‧適用於軟硬質木材‧快速、免工具的鑽頭 ... PS MALL長方形pp 塑膠盒(3*3*1.8cm)透明收納12入○採用優質透明pp材質製成。 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#63.PVC塑膠方盒/批發- 愛袋兒包裝素材/設計

更多PVC塑膠方盒/批發精選商品,都在PChome商店街的【愛袋兒包裝素材/設計】,全台最大、店家數最多的PChome商店街是您網購的最佳選擇!|PChome商店街. 於 www.pcstore.com.tw -

#64.藍格印刷-堅持微利原則、免預繳歡迎比價、規模經濟E化管理 ...

環保PP塑膠手提袋 · 03. 帆布後背包 · 04. ... 彩盒桌曆類 · 01. 特級白卡彩盒(堅持微利原則,超低 ... 全新熱門小品【壓克力展示盒】現正熱銷中 ; 2021-11-08 . 於 ec.blueco.com.tw -

#65.長方形塑膠盒購物比價- 2021年11月| FindPrice 價格網

長方形塑膠盒的商品價格,還有更多收納架多功能塑膠周轉盒長方形貨架收納盒塑膠周轉筐工業物料盒塑膠盒雙十一爆款特價相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice價格網讓你 ... 於 www.findprice.com.tw -

#66.史泰博購物網

長尾夾 · 釘書針 · 迴紋針/吸針盒 · 圖釘/雙腳釘 · 大頭針 · 鋼/塑膠紙夾 · 原子夾/事務帶 · 磁鐵/條/布/夾/勾 ... 熱銷百萬ADF膠原蛋白飲EX升級版禮盒/190mlx8罐/盒. 於 www.stapro.com.tw -

#67.塑膠袋盒

晟喜國際有限公司07-7312833專業銷售塑膠袋,塑膠盒,塑膠袋批發,塑膠袋批發高雄,背心塑膠袋批發,OPP平口袋,熱袋,耐高溫塑膠袋,pp耐熱塑膠袋,塑膠袋裝熱食, 耐熱塑膠袋 ... 於 www.chengxi-food.com -

#68.塑膠盒&瓶罐類|荷包袋專業包裝

塑膠盒 &瓶罐類. 商品排序. 商品排序; 上架時間: 由新到舊; 上架時間: 由舊到新; 價格: 由高至低; 價格: 由低至高; 銷量: 由高至低. 每頁顯示48 個. 於 www.bpbpack.com.tw -

#69.OWNDAYS 線上購物專區|眼鏡・太陽眼鏡(墨鏡)

平價時尚品牌眼鏡OWNDAYS,隨時發表最新眼鏡、太陽眼鏡/墨鏡等多樣款式。時尚眼鏡、太陽眼鏡/墨鏡1990元起!無論任何度數,薄型非球面鏡片追加費用0元! 於 www.owndays.com -

#70.高仿錶透明塑膠盒

你想找的網路人氣推薦高仿錶透明塑膠盒-透明盒-塑膠盒-方盒-長方盒-空盒-PP盒-盒子-塑膠盒子-塑膠盒PVC-塑膠盒透明-收納盒-透明收納盒-i.12443.8478741680?sp_atk商品 ... 於 www.hotelfox.org -

#71.小塑膠盒- 人氣推薦- 2021年11月 - 露天拍賣

共有1876個搜尋結果- 露天拍賣從價格、銷量、評價綜合考量,為您精選和小塑膠盒相關的商品. 於 www.ruten.com.tw -

#72.她突發奇想發明「片狀吸管」!爸爸挺她商品化還申請專利 - 太報

近幾年,流行各式材質的環保吸管,而有一款可重複使用的塑膠環保吸管, ... 是環保材質,折凹起來就變成收納吸管的小盒子,希望能為環保盡一份心力。 於 www.taisounds.com -

#73.大潤發

隔熱墊 · 製冰盒 · 隔熱手套 · 封口夾 ... 塑膠杯 · 鋼杯 · 彈蓋保溫瓶 · 冷水壺 · 不鏽鋼茶壺 · 兒童背帶水壺 ... 塑膠食物保鮮盒 · 玻璃食物保鮮盒 · 合金食物保鮮盒 ... 於 www.rt-mart.com.tw -

#74.長方形塑膠盒-PTT/DCARD討論與高評價網拍商品-2021年11月

長方形塑膠盒在-PTT/DCARD討論與高評價商品,提供長方型塑膠盒、長方形塑膠花盆、長方形塑膠盆在露天、蝦皮優惠價格,找長方形塑膠盒相關商品就來飛比. 於 feebee.com.tw -

#75.跟美國兒科醫師學育兒(0~2歲) - Google 圖書結果

比如,一個玩具可以放在另一個玩具上面,東西可以放在盒子裡. ... 那段時間,我到處收集各種空容器給小D玩,包括礦泉水瓶、首飾盒、透明的塑膠盒、紙杯、金屬茶葉罐等, ... 於 books.google.com.tw -

#76.電工器材一聯明盒1連塑膠盒電料水電明BOX 開關盒PVC

塑膠盒. x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 贈品. 活動訊息. 付款方式. 轉帳、匯款、網路ATM、一次性刷卡、Apple Pay、LINE Pay、國泰一次性刷卡. 運送方式. 於 www.wenshun.com.tw -

#77.餐盒、保鮮袋| IKEA 線上購物

ISTAD保鮮袋多款顏色花樣,可重覆密封及使用,使用的塑膠材料大部分是取自甘蔗產業,這種材料可回收處理,製成再生材料,兼具永續發展與好品質。購買3件享85折優惠。 於 www.ikea.com.tw -

#78.全自動塑膠糊盒機| 譽邦實業有限公司

全自動塑膠糊盒機| 譽邦實業有限公司設備介紹: 塑料印後加工設備領域我們已有非常悠久的歷史,技術團隊具備的生產經驗,能夠最有效率的提供客戶所需方案以及解決現有 ... 於 www.paktek.com.tw -

#79.透明蔬果盒 - 雯品-生鮮食品包裝資材

適合作為飲料瓶、蔬果盒、內襯等。 勿盛裝高溫食品;勿使用電子微波爐加熱。放置時遠離火源處。不宜冷凍。 0~60℃. 優異的透明度及光澤,充份展現內容物。 於 www.wen-pin.com.tw -

#80.塑膠盒批發、採購資訊、工廠、廠商、型錄

塑膠盒 ,文筆天天網塑膠盒工商名錄,匯集台灣、香港、大陸塑膠盒工廠、製造商、供應商、型錄資訊,幫助採購商、批發商快速採購塑膠盒產品。 於 tw.ttnet.net -

#81.塑膠容器 - 嚴選SHOP烘焙用品

(含透明蓋) 提拉米蘇杯甜品杯塑膠杯方形杯慕斯杯奶酪杯果凍杯/小直圓杯10入d5875 【嚴選SHOP】100ML 白蓋冰淇淋盒2粒/4粒配套包裝盒帶蓋塑膠杯布丁奶酪酸奶容器奶凍 ... 於 www.selectshop.com.tw -

#82.塑膠盒 - 好鄰居醫療網

【好鄰居】高級藥膏盒/個量大優惠台製廣口罐塑膠罐髮膠罐藥膏罐藥品保健食品乾貨茶葉貯藏凝膠膏狀物藥膏髮膠. $40. 加入購物車 於 www.cfamed.com.tw -

#83.早餐店塑膠盒遇熱釋塑化劑 - 華視新聞網

吃早餐,不只得擔心用的肉,吃的蛋可能有問題,其實,盛裝早餐的容器恐怕也不適合,華視新聞追蹤調查,不少早餐店都用一款透明塑膠盒,來裝蛋餅, ... 於 news.cts.com.tw -

#84.抱怨雞蛋塑膠盒「每開必破」!網笑翻:原來從小到大都錯了

到超市或大賣場買洗選雞蛋,大部分都是用透明塑膠盒裝,有網友在Dcard上發文,每次要打開這種盒裝雞蛋時,從來沒有一次是完美打開的! 於 udn.com -

#85.行政院環保署公告應回收項目-垃圾分類與資源回收表

轉印紙、砂紙、塑膠光面廢紙等。 打包後交垃圾車清除。 ... 廢塑膠類. 可回收. 1. 塑膠容器類:. PET、PVC、PP、PE、PS 等材 ... 一般塑膠類:塑膠盒、塑膠. 於 www-ws.pthg.gov.tw -

#86.【中秋節專區】(6830 / 7830)塑膠盒20入 - 愛廚房

【節慶專區】6830/7830 透明塑膠盒糖果月餅內格/泡泡殼20入/包、整箱 · 商品描述 · 了解更多 · 相關產品. 於 www.i-kitchen.com.tw -

#87.長方形pp塑膠盒 - 阿里巴巴商務搜索

小盒子迷你可愛塑料盒子收納盒零件盒元件原件塑膠盒方長方形pp · 深圳市龍崗區盒作之家塑膠廠 2年. 月均發貨速度: 暫無記錄. 廣東深圳市. 現貨PVC透明包裝盒PP塑料折 ... 於 tw.1688.com -

#88.原來__不能回收!你不可不知的19個回收小常識 - zero zero ...

玻璃容器上的金屬或是塑膠瓶蓋要分開丟。 沒吃完的飯菜,不能放在便當盒裡一起丟。 一根訂書針因為體積太小,要丟入一般垃圾無法回收,但你可以收集一 ... 於 blog.zerozero.com.tw -

#89.塑膠盒 - 建智印刷廠股份有限公司

塑膠 外盒. 規格介紹: 尺寸: 140X42X200 mm. 詳細介紹: 塑膠外盒/P.V.C.盒/塑膠印刷彩盒/. P.V.C.+UV印刷. 尺寸:140X42X200 mm. P_20190401_085027-1.jpg ... 於 www.jianzhi.com.tw -

#90.餅乾盒蛋糕盒保鮮盒塑膠盒700ml PP材質PET材質彰化宗達

【0.7L餅乾盒含蓋】700ml 蛋糕盒保鮮盒塑膠盒500組/箱 · 料號:BL-3130 · 售價:$2,850. 於 www.jd-tableware.com.tw -

#91.餅乾盒、塑膠盒,甜手手烘焙用品 - momo摩天商城行動版

餅乾盒、塑膠盒,甜手手烘焙用品、現正優惠,甜手手烘焙用品店家推薦,☆新品上架,☆餐廚用具、烘焙用品,☆耐烤布丁杯價格便宜-momo摩天商城. 於 m.momomall.com.tw -

#92.一定要記住!10種不能進微波爐的容器 - ETtoday

泡沫塑膠盒 泡沫塑膠本身也是塑膠的一種,除非盒子上面有標示可以加熱(目前已知可以放入微波爐加熱卻又不會出問題的塑膠為食品級聚丙烯(PP)), ... 於 www.ettoday.net -

#93.「微波」塑膠盒會致癌?專家告訴你「微波」前該注意包裝的 ...

耐熱100-140℃,耐酸鹼、耐碰撞、韌性佳,用於塑膠便當盒。PP並無口服毒性,也不會增加人類罹癌的機會,因此在塑膠容器中為較理想的食品容器材質。 於 www.womenshealthmag.com -

#94.[水族DIY]簡單的塑膠盒子,做出蝦缸與植物的結合 - Zi 字媒體

[水族DIY] 玩水族的一大樂趣,就是找一些平常看似沒用的垃圾,DIY成很有趣的配件,既省錢、環保,又好玩。 ------ 今天的主題是:用塑膠盒子,做出蝦 ... 於 zi.media -

#95.【我們的島】資源回收不利用令人一個頭兩個大的「薄片塑膠」

五顏六色的利樂包、牛奶盒,還有紙杯、紙餐盒,通通倒入這處巨大的散漿機,沒一會兒攪碎的紙容器被溫水吞噬,褪去顏色,變成一大鍋泥色奶昔。 於 e-info.org.tw