塑膠龍眼籃的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鍾永豐寫的 重游我庄:踢著影子去旅行 可以從中找到所需的評價。

國立臺南大學 台灣文化研究所碩士班 賴志彰所指導 黃瀅純的 烏山頭水庫遷村聚落的發展 (2009),提出塑膠龍眼籃關鍵因素是什麼,來自於遷村、大崎、貯水池、烏山頭水庫、蕃仔山。

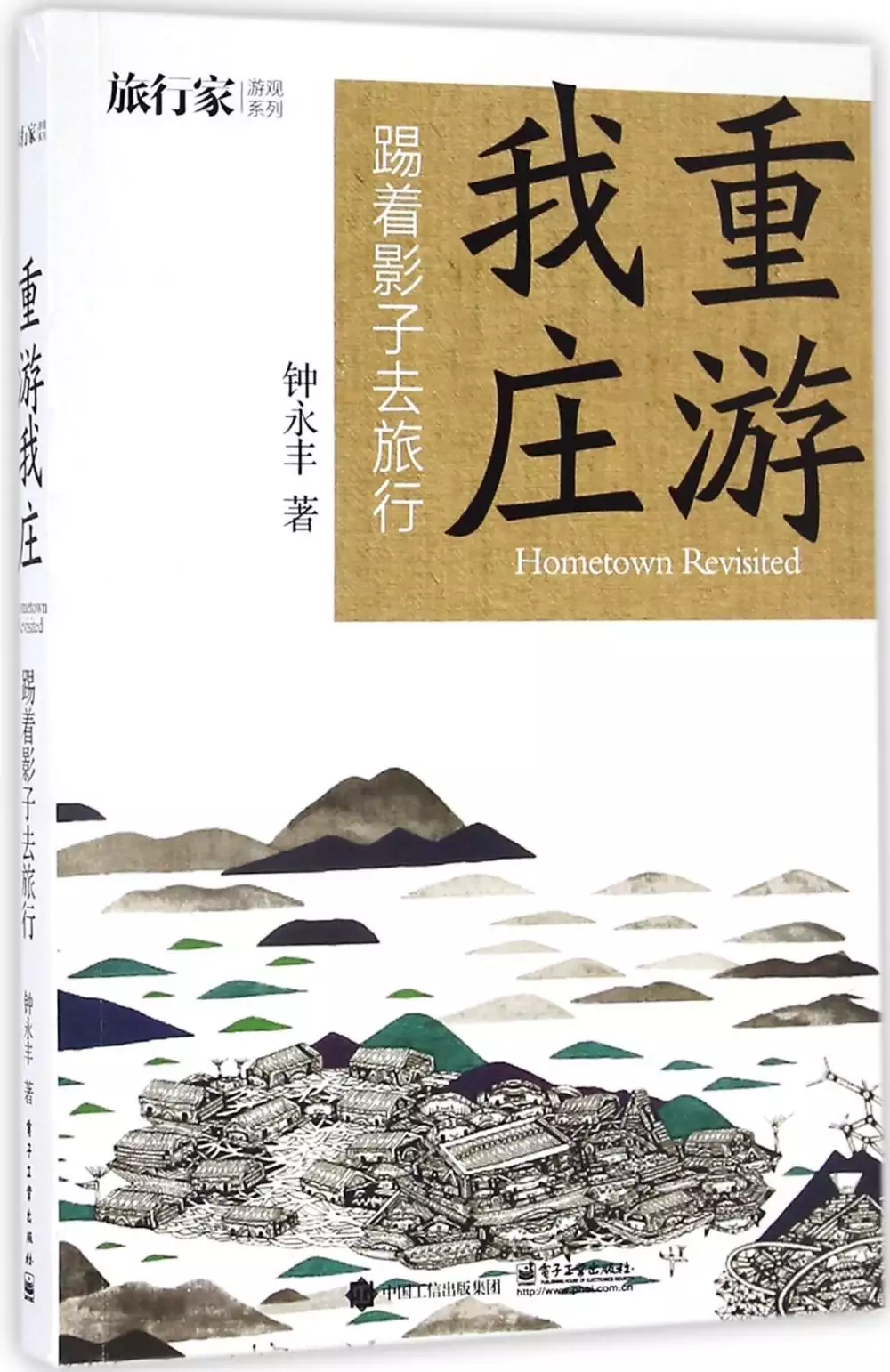

重游我庄:踢著影子去旅行

為了解決塑膠龍眼籃 的問題,作者鍾永豐 這樣論述:

2011年起,鍾永豐在《旅行家》雜志開設專欄「重游我庄」,文章涉及台灣、客家、音樂等旅行線索,在他的筆下,台灣可與之對話的層次之豐富,遠超乎意想,或許是似曾相識的社會文化變遷痕跡,或許是你心中某個遙遠的失落不期然地受到了撫慰,或許只是在偏鄉街弄中的一個小轉變,你便在幾近絕望的滄桑中看到希望,它正強韌地挺掙,這是鍾永豐的旅行專欄所能傳遞給我們的力量。《重游我庄》為「旅行家•游觀系列」叢書之一。旅行家雜志1996年創刊,是國內第一本專業旅行雜志。多年來,作家專欄都是《旅行家》最為看重、且最具分量的內容,許多睿智又謙和的旅者在《旅行家》雜志上寫下了這些文字。在旅行變得如此容易的今天,這些文章在當代中

國的旅行文本中仍是罕見而珍貴的。他們總能夠在文字中建造一座座宮殿,引出更磅礴的世界,也令人反觀自己的旅行。此次,《旅行家》遴選出其中四位作者的專欄集結成書,並命名為「游觀系列」。游之,觀之。希望以此呈現旅行文本的一種精神傳統:游記服務於思想,和世界的現實狀況相關。願「游觀系列」能給予讀者以興奮、思考,以及對於世界與自我這一亘古話題源源不斷的求索。鍾永豐,1964年生,客家人。台灣著名詩人、詞作家,出身於台灣美濃農家。1987年開始用客家話寫詩,1992年參與家鄉美濃環境運動,1998年與歌手林生祥結為詞曲創作組合。他創作的歌曲《臨暗》和《種樹》,兩次獲得台灣地區「金曲獎」最佳作詞人獎。2013

年起,在《旅行家》雜志開設專欄「重游我庄」。 代序:種樹種歌者代序:何處是我庄Chapter1我庄重游我庄水泥的辯證史下淡水河寫著我們的族譜野狼125、Bruce Springsteen與��濃溪的夏天上山試春茶導讀南台灣Chapter2朱老板與音響店不一定要點些什麽北京人在台北朱老板(上)朱老板(下)阿勃勒的黃顏色夏天Chapter3他鄉日久他鄉是故鄉行旅加爾各答碧山旅記潘乃德與居酒屋因為這里是波特蘭(上)因為這里是波特蘭(下)Chapter4黑膠與Bob Dylan我的黑膠旅行(上)我的黑膠旅行(下)我的Bob Dylan旅行民謠之路踢著影子去旅行附:鍾永豐訪談,鄉

村美學讀台灣 我家在台南高雄的美濃鎮東邊,庄名龍肚。如果大冠鷲從庄北的茶頂山升空,俯瞰,會看見龍肚庄其實細扁如一片荷蘭豆莢:東邊有獅山,西邊是龍山,兩座高度不到一百米的小山脈夾著狹長谷地,中間最寬處一公里多,往南、往北收縮至六、七百米。中間是五千多米長的鄉道51號;鄉道略略蠕動,只在進庄出庄及至南邊碰到獅山大圳時,才猛轉個弓字彎。嚴格說,龍肚並沒有菜市場,在人口最多及我庄經濟最旺的上世紀七十年代,庄里最熱鬧的街上只有兩個豬肉攤子與雜貨店、中藥行、理發店、冰店、飯條店各一家,大概也就反映了我庄的市場規模。這些店家所集中的龍肚庄西側,人們稱為「西角」,以今天的都市話語,算是我庄

的CBD了。當時約略以龍肚庄為中心的生活圈人口曾多至五、六千人之譜,商業活動卻如此不發達,實肇因於我庄特殊的人文社會性質。亘古以來,農家向有糧食自給自足的理想。我庄祖先幸運找到應許地,清朝中期開懇以來就是台灣南部客家地區條件最優秀的稻米生產地。庄南的大份田與庄北的小份田有幾百甲土質肥沃的良田,庄民從南邊的老濃溪鑿圳接引,水源終年不斷,一年可收稻兩獲,羨煞北邊的旱作懇民。主食充份後,我庄農業伙房(合院)家族又興起副食不外求的風氣。蔬菜隨四季變換:屋前屋後、路側、水邊的畸零空地,鮮少逃得過婦女們的勤快眼光與手腳。肉類蛋白質的培育更重要;雞寮、鴨舍與豬欄是伙房空間規划的一部分。雞仔喜歡土里撿食蟲子,

雞寮就蓋在屋後樹蔭下;鴨子喜水,吃水里的藻類、水蟲、小魚,鴨舍就設在半月池邊,而池里養著草魚、鯽魚、大頭鰱、南洋鯉。豬欄與人的排泄場所並置,既有臭味的問題也有風水的考慮。它們通常座落在伙房的西側,春夏的南風及秋冬的北風均無妨。果樹通常繞著屋子種,常見如芒果、龍眼、蓮霧、香蕉、木瓜、芭樂、釋迦、荔枝、楊桃等等,它們不僅供應各季水果,還幫忙擋煞、遮陰、修飾屋場風水,為土地公創造多子多孫的吉祥意象。主副食自給自足的理想,及其實現,影響我庄深遠。最表層的影響是菜市場也就不需要了;豬只宰殺得向政府繳稅,不能私宰,所以肉販尚能存在。七十年代經濟好轉,庄里出現了兩個機車魚販。早上他們從隔壁的福佬(閩南人之謂

)鎮批到海魚後,先在肉攤附近停一陣子。買肉的人減少後,他們才騎去庄外的伙房叫賣。我家伙房在更外圍,他們溜進時已近中午。祖父又想嘗海魚,又氣魚仔早已不新鮮,每次都邊買邊罵他們奸商。更深刻的影響是,伙房因此變成一個個食物與人際關系交換與更新的連結中心,每家消受不完或吃膩的蔬菜水果都拿去送鄰居、親友,用以還人情或增強關系。連結機制的發動機仍是在婦女身上,她們腦子里永遠有一本隨時更新的記事簿:阿龍嫂前天來聊,給了幾條絲瓜,今天串門子可以回送一籃茄子;隔壁叔婆上周給了一袋芭樂,今天我們家收割香蕉,要留兩串給他們;三姑的媳婦做月子了,雞寮里有兩只閹雞七斤重,探視時正好抓它們當賀禮。小孩子「消受不完或吃膩」

的定義,與大人記事簿里的交換邏輯、優先次序與急迫性,常常不對盤。池塘里剛打上來的魚、新季的水果、釣了一璁假青蛙養大的番鴨等等,明明就還沒吃過癮或根本不夠吃,就被拿去送人了!媽媽們的食物交換意識,有時也會跟自己過不去。在大家族時代,年輕的婦女沒有經濟權,有時想多存點零用金,讓子女多買幾本參考書或添件新款式衣服,可是家長分配到的錢就這麽一點,子女一撒嬌就心酸。怎麽辦呢?母親曾想把園子里盛產的青菜挑出去賣,可又怕碰到熟人,不好意思,於是就差遣勤快的大姊及三姊挑出去試看看。結果呢?一樣!連出聲都不敢,狼狽而回,一把也賣不出。所以我庄出不了生意人;乖乖把書念好,把該考的試考好,當個公教人員或任職穩當的公

司,才是正規。整個美濃,也差不多是這般家道路數。鎮上幾個興起於日據時代的政治望族,盡管家財萬貫、權傾一時,後人仍是一關關挨過國家考試認證,出了一大堆老師、校長、公務人員、醫師等等。說是「耕讀傳統」的發揚光大,其實是客家村落里嚴謹的副食品交換體系,抑制了功利性的人際關系運作,使得商業文化難以進展。大人如此,我們做孩子的當然也不會把做生意納進人生選項了。回到西角,我庄僅有的商業市集,還是有些樂趣。在美濃還是相對孤立與獨立、龍肚相對於美濃鎮上又帶點倨傲不服的年代,那些樂趣簡直是驚奇了。我家至西角約九百米。進庄後轉兩個彎,第二個彎一轉就是西角的小廣場。到了傍晚,兩部賓士老卡車一滑進來,安靜的小廣場開始

滾動。老卡車上滿載著豬與水牛的晚餐:蕃薯葉與甘蔗尾葉。卡車上的工人一攬攬地丟下來,司機在下面負責收錢。買蕃薯葉的清一色是婦人,買甘蔗葉的大抵是少年,說明了豬與水牛的家務分工。二十分鍾內,不� 攏 瞪系氖巢菥頹騫飭恕? 狄蛔擼 『 右揮刀��希 雷偶袷暗袈湓詮慍∩系霓 硪丁K��遣患��檬喬鈈『 欠��跋笪薹鞘俏易 錁Σ漵謾⑷司Σ洳諾氖貝�� 癖硐職。��小廣場邊,一東一西兩對面,是我庄僅有的風騷了。東向的是冰果室,賣著全台灣只在本鎮才有的香蕉油清冰。那種冰我不太喜歡,吃幾口,前額就開始微暈。可那冰店在男女關系壓抑的我庄,可是惟一的夢幻出口了

。掌店的老板女兒有多美?我記不住了,但她的身影風景卻與我庄的現代史同軌了。她身材高佻,不多話,彩帶束發,妝扮永遠圍繞著素白短袖上衣加淡雅花裙子的組合。她傾身搯冰,轉身,花裙微揚,輕盈走步,放下冰,嘴角微笑絲絲,再轉身離去,不知主演了我庄多少有志青年的性幻想場景。西向的是理發店,但重點不在發姐,而是店老板兼師傅的老婆。她是我庄的豬販仔中人,專為福佬豬販穿針引線,中介豬只買賣。她是本庄惟一可用「阿娜多姿」形容的女性:油亮側梳的發髻上一定有朵塑膠花,花布上衣、黑長褲合宜地包覆她的修長體形,走路是蓮花碎步,腳踏綉花鞋,上豬販的機車一定是側坐,右腳架在左膝蓋上,右手搬住豬販右肩,左手放右膝。那些福佬豬販

不知利用她賺了多少錢:養豬的農民一見著她,就像發春的豬公,神智不清,任人說價。難怪每次他們來買豬,母親定把父親支開,親自上陣。外曾祖父是福佬豬販,母親自然洞悉他們的技倆。母親直接用福佬話跟豬販較量,每次都惹得那妖嬌中人干瞪眼。多年後問母親,嫁來客家庄,你覺得好嗎?會做死哦!客家人太省,什麽都要自己來。她彷佛變成駐村研究的人類學家,總結五十幾年的田野觀察心得。

烏山頭水庫遷村聚落的發展

為了解決塑膠龍眼籃 的問題,作者黃瀅純 這樣論述:

本論文屬於小區域研究,研究主題為烏山頭水庫堰堤的興建對水庫周遭聚落居民的影響,並將重點放在遷居居民占聚落50%以上的大崎村。烏山頭水庫位於臺南縣官田鄉與六甲鄉之間,築造堰堤使官田溪上游形成貯水池。烏山頭水庫堰堤於大正十五年開工,是嘉南大圳最重要的建設。由於堵住官田溪水,使原居於堰堤內的居民面臨遷村的命運。早在這一次的遷村之前,此地的居民迫於戰亂,已遷居了一回。本研究中首先針對此區域的自然環境與早期發展進行了解,接著在二、三、四章節中,依明鄭時期至日治時期蕃仔山移住民移住、蕃仔山移住至興建烏山頭水庫、昭和五年遷居至今等三個時段,藉由史料的解讀、專書的探討與親身訪談,意圖詮釋不同的歷史背景、地理

環境對烏山頭水庫貯水區域及移住區域做探討。在明清之前,本區域已有人類活動的痕跡,考古遺物的相繼出土,證明早在漢人來到此地已前,已有人居住在此。後有平埔族人到此狩獵、耕作。明清之際,漢人進入到本區拓墾,而原先的平埔族人,在漢人入墾之後,已漸漸隱匿。本研究區位於山區,土匪利用地勢特性,易守難攻,據地稱王,欺壓百姓。清政府時曾三番二次的征討。日治初期,此地成為抗日份子盤據的所在地,蕃仔山上抗日份子民族意識高漲,襲擊日軍,總督府揮軍本區,火燒、砲擊,當地民眾只得四處逃亡。經明治三十三年的清剿與政府及有力人士的鼓吹,逃亡的難民回到此區,重新開墾。移住後,在保甲制度的實施與日本政府層層的監督下,本區暫時恢

復了平靜,製糖會社與煉瓦株式會社亦加入開墾的行列,植蔗與造林成了區域內重要的產業活動,並造就許多工作機會,人口流動變化相當大。烏山頭水庫的興建是本區重大轉捩點,昭和五年起,原居於堰堤內的居民紛紛遷出,多數遷往今官田鄉大崎村,形成大崎村的三個聚落-大崎、莿子埔、大井。原為居民帶來豐厚收益的竹子,在民國六○年代後物質環境改善,而被塑膠製品或磚、水泥取代,以致漸漸沒落;遊湖觀光亦因某些因素而取消營運。缺乏工作機會,年輕一代多出外工作,人口漸漸老化,加上水利設施與水源保護區的侷限,只得轉而從事不需勞力密集、灌溉水需求較少的果樹種植。果樹種植又受環境的影響,使得各聚落主要生產的果樹有些不同。產業活動的多

變,正磨練著山區居民生活適應的能力。遷居後,與不同族群或其它地區遷入者之間,因信仰的不同,造成些許隔閡;另一方面,平埔族的阿勒祖信仰的加入,使得聚落內呈現宗教信仰的多樣化。