塑膠 分解過程的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蘇文雄,廖曼鈞寫的 新一代 科大四技設計群基本設計與繪畫基礎 完美結合升學寶典 - 最新版(第二版) - 附MOSME行動學習一點通:診斷 ‧ 評量 和詹姆斯.漢布林的 皮膚微生物群:護膚、細菌與肥皂,你所不知道的新科學都 可以從中找到所需的評價。

另外網站室溫下20分鐘完成分解維持材料品質塑膠回收轉化完全循環也說明:瓊斯表示,他們使用以鋅製作的鋅基催化劑和甲醇,能在室溫下完全分解商用雙酚A碳酸酯(BPA-PC)珠粒,過程只需20分鐘;之後就能轉化為化學物質雙 ...

這兩本書分別來自台科大 和紅樹林所出版 。

國立臺北科技大學 管理學院資訊與財金管理EMBA專班 魏銪志所指導 徐錦勝的 塑膠產業面臨循環經濟的因應對策 (2021),提出塑膠 分解過程關鍵因素是什麼,來自於循環經濟、塑膠回收、無機顏料、塑膠再製、減塑、海廢。

而第二篇論文國立高雄科技大學 模具工程系 張致遠所指導 蔡宏霖的 聚乳酸添加魚鱗粉末之複合材料的 壓縮成型研究與機械性質分析 (2019),提出因為有 聚乳酸、複合材料、魚鱗粉、壓縮成型、機械性質實驗的重點而找出了 塑膠 分解過程的解答。

最後網站難以消失的塑膠!可生物分解塑膠袋,埋土三年後仍完好則補充:這份研究記錄了五種購物袋的劣化過程,它們分別被泡在水裡、埋在土裡,或是像垃圾一樣暴露在戶外空間。湯普森的團隊測試了普利茅斯附近零售商店經常使用的 ...

新一代 科大四技設計群基本設計與繪畫基礎 完美結合升學寶典 - 最新版(第二版) - 附MOSME行動學習一點通:診斷 ‧ 評量

為了解決塑膠 分解過程 的問題,作者蘇文雄,廖曼鈞 這樣論述:

1.本書以基礎素描、設計創意、平面構成、由淺至深以精緻的圖例呈現。 2.以大量的麥克筆彩繪技法,配合目前考試的題型演練,輔以作圖的分解圖解說,讓考生更易於瞭解快速解題的方法。 3.蒐錄實戰經驗,且術科獲得高分之考生作品,以不同繪圖風格作比較分析。 4.本書修正過時的設計基礎題型,配合目前創意發想的新式題型,作圖例解析。 5.本書以廣泛定義設計基礎,相關可能會考的題型(如海報、字形、設計繪畫、商標等),皆一併收錄。 6.以三階段的繪圖技法,(鉛筆草圖、彩色初稿、電腦繪圖、圖例示範、除了運用於專二的創意發想題型之外,亦適用於第二階段推甄的術科考試。

7.收錄2021最新統測試題。 MOSME 行動學習一點通功能: 使用「MOSME 行動學習一點通」,登入會員與書籍密碼後,可線上閱讀詳解、自我練習,增強記憶力,反覆測驗提升應考戰鬥力,即學即測即評,強化試題熟練度。 診斷: 可反覆線上練習書籍裡所有題目,強化題目熟練度。 評量: 全國唯一整合性線上測驗平台MOSME 評量中心(plc.mosme.net),體驗多元評量方式(含模擬考、歷屆試題),了解學習狀況。

塑膠 分解過程進入發燒排行的影片

我們常聽到「 #代謝 好有助身體健康」,但這背後的關鍵是什麼呢?而現在環境中有許多毒素,日常生活要怎麼做才能幫助身體代謝?以下陳俊光醫師帶你了解人體代謝機轉,同時避開毒素!

代謝是什麼?對身體的功能為何?

陳俊光醫師說明,我們每天吃進許多食物,身體會將這些食物以及其所含的各種營養素進行加工處理,以滿足各種不同的功能需求,這個就叫做代謝。「當然我們吃進去的不只是營養,也包含許多毒素,」他表示,代謝也是將毒素排出體外的必要工作。

代謝的種類?

#基礎代謝

陳俊光醫師表示,基礎代寫指的是當一個人處於休息狀態所需的熱量,換句話說,就是我們躺著不動都會消耗的熱量就叫做基礎代謝率。

#新陳代謝

但基本上我們不太可能一整天都不動,生活需要做各種活動,此時身體的代謝率就會提升,就需要更多的熱量來滿足這些需求,而此時身體的代謝狀態就是新陳代謝。

陳俊光醫師進一步解釋,新陳代謝可以分為兩個部分,而這兩者息息相關:

分解

分解的目的是為了產生熱量。陳俊光醫師說明,我們每天吃進的許多食物就是熱量來源,有了熱量才能做許多事情。

合成

合成是把吃進去的東西,製造成身體的一些重要結構。陳俊光醫師舉例,當我們去健身房鍛鍊時,肌肉會運用胺基酸、蛋白質加強結構,這就是一個合成的過程。

如何得知代謝是否良好?

陳俊光醫師提及,身體的排毒能力可藉由實驗室檢測判斷。以塑化劑為例,吃進身體後要經過腸胃消化,以及肝臟解毒兩個階段才能將其轉為水溶性,再透過尿液及糞便排出體外。因此能藉由檢測尿液中的殘存毒素濃度,判斷身體的代謝狀況是否良好。

身體能代謝有毒物質嗎?

「這是一個非常重要的課題,」陳俊光醫師表示,人體要完全排出環境毒素,需要消耗相當大的能量,而這個過程主要是在肝臟完成

他舉塑膠製品為例,因為製作此類產品的過程中,為了要讓塑膠變得柔軟,就需要添加塑化劑,但塑化劑進入我們的身體後,就會對器官造成危害。

「當我們用保鮮膜覆蓋在高油脂的食物上面,就很容易把塑化劑吃下去,因為塑化劑本身是脂溶性的。」陳俊光醫師進一步解釋,塑化劑跟著食物進入腸道後,在分解過程中就會產生有毒物質,肝臟就必須加工處理,此時就會消耗相當大量的營養素來排除,例如維生素B群及胺基酸等。

不過現代人外食居多,營養多半並不均衡,陳俊光醫師就說,飲食不均身體就沒有足夠營養排除毒素,將導致毒素在我們體內持續累積,造成身體負擔。

如何避開環境毒素?

多喝水

飲食均衡

保持運動習慣

減少接觸塑膠製品,以玻璃或不鏽鋼材質替代

環境毒素無處不在,我們究竟該如何避免?對此,陳俊光醫師回應,環境毒素有非常多種,而最主要進入身體的途徑是「跟著食物一起進來」。

另外還有外用產品,包括沐浴乳、肥皂、洗髮精等清潔用品,以及保養品、化妝品等,在製造過程中也會加入人工香料、防腐劑等化學材料,就會透過人體皮膚表面被吸收。

「減少接觸仍是最主要的避毒方法,」陳俊光醫師表示,盡量少用塑膠製品,日常生活中能用其他材質替代塑膠製品,例如水瓶、餐具等,可以選擇玻璃或不鏽鋼材質,就能大幅減少吃進環境毒素的機會。

此外,保持飲食均衡及運動習慣、多喝水,都有助身體排毒。「減少吸收、加強排出,就能保持體內乾淨。?

認識塑膠製品

日常生活中有非常多塑膠製品,陳俊光醫師認為,我們都需要好好認識其中差異。

「塑膠容器上有一個三角形符號,當中有編碼1到7號,」陳俊光醫師說明,台灣目前大部分都是使用編號5號的塑膠(PP),而這也是生產過程中不需要添加塑化劑的類別,同時耐溫超過100℃。

他提醒,盛裝熱食的塑膠容器,包括熱飲使用的杯蓋在內,若不是使用5號,就要特別小心,因為其他編號的塑膠產品不耐高溫,容易溶出塑化劑,都不適合再加熱或裝滾燙熱食。

【相關影音】

護腎,排毒不如避毒!一招降90%風險【江守山醫師/名醫的餐桌】

https://youtu.be/37S9kQZYJFM

環境毒素誘發失智!醫師教你避開大腦發炎的地雷

https://youtu.be/7Q5vKSIn6wI

除體濕斬病根!女中醫3招排全身毒

https://youtu.be/_EK6dlmiRp8

【相關文章】

毒物專家:塑膠袋藏乳癌危機!這用法竟溶出3倍毒

https://www.everydayhealth.com.tw/article/17152

小心,你沒注意到的 環境毒素正在讓你生鏽

https://www.everydayhealth.com.tw/article/5414

排毒黃金時期:洗澡排毒法

https://www.everydayhealth.com.tw/article/825

----------------------------------------------------------------------------------

早安健康網站:

https://www.everydayhealth.com.tw/

早安健康FB:

https://www.facebook.com/Everydayhealth.Taiwan

早安健康Youtube:

https://www.youtube.com/c/EverydayhealthTw

塑膠產業面臨循環經濟的因應對策

為了解決塑膠 分解過程 的問題,作者徐錦勝 這樣論述:

塑膠是永續可回收循環的材料,多年來隨著塑化科技發展運用,塑膠材料因其絕緣、耐酸鹼、高延展性、價格低廉的多元物理化學特性,被廣泛取代各種材料,導致全球海廢垃圾中的塑膠廢棄物比例逐年增加。雖然塑化材料同時發展出生物可分解材料(Biodegradable plastic),如PLA、PBS、PVA等,在一定的時間內可被微生物分解過程中產生堆肥或腐殖物質,但分解所需時間較長,緩不濟急,同時產生原料來源的永續問題。在工業規模的生物基(Biobased)塑膠,生產過程大量使用糧食作物可能會導致耕地佔用、土地挪用、森林濫伐與危及其他物種棲地喪失所造成生態失衡。更令人擔憂的是,使用植物作為基質的材料

,為了達到類傳統塑膠材料的產品性能,或是使其更容易加工塑型,會添加各種化學添加劑或溶劑。一項針對歐洲市場的生物基塑膠產品研究發現有八成產品含有1000種化學品,其中67%的產品含有多種有毒化學物質。 常聽到不要債留子孫,更不應該垃圾留給子孫,發展塑化科技為人類帶來許多方便(輕便耐用),尤其以一次性塑膠產品為人類帶來更多的方便安全衛生。事實上不管用什麼材料替代,問題的本質若只是一次性使用,沒有確實做好回收工作,就很容易造成大量的污染,如PET飲料瓶罐、PE塑膠提袋。「塑膠本身是無罪的」,因為一次性塑膠商品取得容易、價格低廉造成消費者不珍惜任意丟棄。記得多年前雜貨店賣酒需要押瓶費,其實這是一

個很好的環保概念,凡事由源頭做起,減少一次性的垃圾,在超商推動押袋費(一次性塑膠包裝)、押瓶費(寶特瓶飲料罐)並強制要求製造商回收並嚴格監督其回收流程,畢竟回收循環經濟的意義並不是順利把手上的廢棄物轉出去,而是要把回收的東西實際回收利用,這樣才能達到減塑的目的。 本研究主要著重在探討在全球環保減塑意識抬頭的時代,傳統塑膠業者面臨原物料成本上升與環保政策的雙重壓力下,以訪談法探討當下業者該如何自處,並研究分析循環經濟的發展對塑膠製造的實務影響及挑戰。

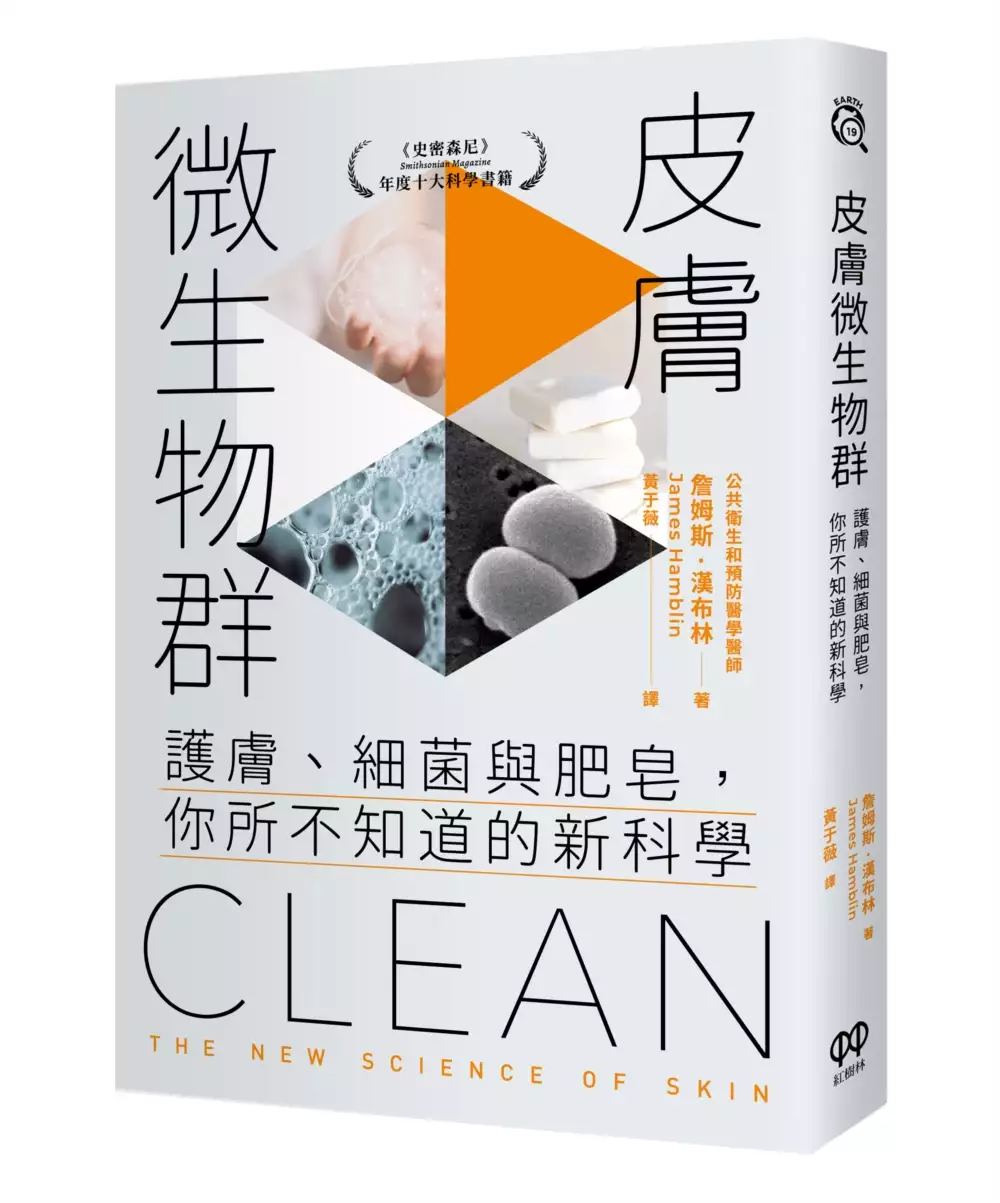

皮膚微生物群:護膚、細菌與肥皂,你所不知道的新科學

為了解決塑膠 分解過程 的問題,作者詹姆斯.漢布林 這樣論述:

《史密森尼》(Smithsonian Magazine)年度十大科學書籍 多乾淨才算是「乾淨」? 人類清潔的範圍和強度已來到前所未有的程度。 然而越來越多研究指出, 我們照顧皮膚的方式不只影響自己, 也與環境和微生物息息相關。 從19世紀的「肥皂潮」到現代的護膚產業,如今排列在我們浴室裡的瓶瓶罐罐,陣容比從前帝王的收藏品還要可觀。這些產品的定位大多不是奢侈品,而是必需品。這個主打幫人體抵禦外在世界的產業,已經成長到前所未有的規模。 同時,我們卻忽略了清潔行為對於皮膚表層微生物的影響。科學家才剛開始了解這些微生物是如何影響人體的各種作用,甚至與免疫系統的運作有關。 皮膚微生物群系促使我

們重新省思對肥皂和護膚的既有認知,以及為了追求身心健康所建立的日常習慣。皮膚和體表的微生物群系是人體與自然的交界處,可以算是我們的一部分,但又不完全是。隨著我們越來越了解這個複雜而多元的生態系,人類對於自身與環境的看法可能會完全改變。 一本好玩、有趣、可信的書。 —The New York Times Book Review 從健康角度出發的社會史。寫作通俗易懂,表達清晰,甚至帶有奇妙的驚喜。 —The Wall Street Journal 深入探討細菌學、社會規範及現代文化對我們身體的影響。 —Vanity Fair 詹姆斯.漢布林探索了人類逐漸著迷於「乾淨」的歷史,以及

龐大的產業如何點燃我們對擦洗每一吋肌膚的渴望。 —Smithsonian 透過廣泛的研究表明,清潔並非總是美德。 —Kirkus Reviews

聚乳酸添加魚鱗粉末之複合材料的 壓縮成型研究與機械性質分析

為了解決塑膠 分解過程 的問題,作者蔡宏霖 這樣論述:

現今,隨著工業蓬勃發展以及生產製程日漸穩健下,塑膠製品已經廣泛以各種不同形式充斥著日常生活,然而塑膠無法被生物分解,若沒有良好的處置,隨意丟棄或掩埋將使環境汙染更加嚴峻。聚乳酸(Polyactic Acid, PLA)是一種生物分解式的高分子材料,其材料特性雖具備環保與無汙染的特性,不過卻需要相對嚴苛的環境條件,包括相對濕度達到90%,環境溫度要達60度左右,才可以逐漸的產生分解作用。有鑒於此,本論文研究在聚乳酸材料中添加魚鱗粉末形成一款新的高分子複合材料,再透過一般的塑膠壓縮成型製程來製作試片,探討魚鱗粉末的添加比例(3wt%、5wt%、10wt%、15wt% )對於此種複材工件機械性質的

影響,並且將工件埋入土壤中進行環境分解測試。最後,研究結果顯示魚鱗粉末的添加,並未嚴重破壞原本聚乳酸材料(PLA)的機械性質,但是卻可以加速此種複合材料的分解速度,因此這款複合材料非常適合應用於一次性使用且強調環保特性的塑膠產品領域。

塑膠 分解過程的網路口碑排行榜

-

#1.能自動分解的塑膠-----可降解塑膠

所謂可降解塑膠,是指在一定條件下會自行分解的塑膠。 ... 度足以滿足微生物消化的要求,最後使塑膠分解生成 ... 不多,在降解過程中,會先留下一堆殘渣,經過好幾. 於 www.chwa.com.tw -

#2.PLA的事實與誤解!真的能被100%被分解嗎? | 食力foodNEXT

也因此很多所謂生物可分解的塑膠紛紛起身宣稱要替代傳統塑膠。 ... 再加以聚合的聚乳酸(PLA)塑膠;也有如可口可樂之前曾經使用甘蔗以及甘蔗生產過程 ... 於 today.line.me -

#3.室溫下20分鐘完成分解維持材料品質塑膠回收轉化完全循環

瓊斯表示,他們使用以鋅製作的鋅基催化劑和甲醇,能在室溫下完全分解商用雙酚A碳酸酯(BPA-PC)珠粒,過程只需20分鐘;之後就能轉化為化學物質雙 ... 於 www.merit-times.com -

#4.難以消失的塑膠!可生物分解塑膠袋,埋土三年後仍完好

這份研究記錄了五種購物袋的劣化過程,它們分別被泡在水裡、埋在土裡,或是像垃圾一樣暴露在戶外空間。湯普森的團隊測試了普利茅斯附近零售商店經常使用的 ... 於 www.natgeomedia.com -

#5.韋恩的食農生活》生物可分解塑膠(PLA)的事實與誤解

生物基質塑膠(Biobased)與生物可分解塑膠(Diodegradable), ... 但是另一類生物可分解塑膠,特別被稱為為「生物可堆肥塑膠」,指分解過程將產生 ... 於 talk.ltn.com.tw -

#6.善用會吃塑膠的細菌,分解寶特瓶不用再等450 年 - 泛科學

不過能在6 週內分解PET 塑膠薄膜只能確定酵素有分解的能力,但是真正要面 ... 這本書是《洗冤錄》,在傳統檢驗屍體過程中,此書不僅是判斷死因的重要 ... 於 pansci.asia -

#7.海洋塑膠微粒從哪裡來?身為地球公民我們該做什麼?

次級塑膠微粒(Secondary Microplastics):到了海裡才分解成微粒狀態的塑膠, ... 工業廢水,此外,瓶裝水的裝瓶過程亦使塑膠微粒出現在飲用水當中。 於 micropctw.com -

#8.生物可分解塑膠要發展的最後一哩路 - 名家評論

生物可分解塑膠製品,可以視為百年前塑膠開發過程中,適宜發展的一條路線。生物可分解塑膠可以透過自然界的生物,及其所生產的分解性酵素作用來分解塑膠。 於 view.ctee.com.tw -

#9.PLA 來自基改玉米的生物可分解性塑膠?

講半天,管它是PLA還是生物可分解的塑膠,到底跟基改有什麼關係呢? ... 提取的纖維素,經過發酵、脫水等過程獲得乳酸,再透過純化的方式得到聚乳酸。 於 nogmolunch.wordpress.com -

#10.有保存期限的塑膠袋? 專家告訴你生物可分解塑膠冷知識

此外,這類塑膠在製造過程中還是有使用添加劑,所以認證過程中,也必須確保分解後不會殘留 ... 為了減少碳足跡,業界正朝向以生物作為生物可分解塑膠原料的方向努力, ... 於 ocean.cyc.edu.tw -

#11.解開可分解塑膠身世之謎選對「家用可堆肥 - 一路報導

賽璐璐被發明後逐步被改良成石油基塑膠,因其價格低廉、可塑性強, ... 堆肥環境有工業堆肥的條件,在其他條件下未必會生物分解,試驗過程中土壤環境 ... 於 www.ourtrails.com.tw -

#12.一種在堆肥中發現的新酵素正破紀錄,能非常快速地分解掉塑膠

這個在萊比錫研發中的生物催化劑已顯示,在快速分解使用過的PET 食物包裝上高度有效,且適合用於對環境友善的回收過程。在這回收過程中,新的塑膠能夠 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#13.從環境中篩選可分解塑膠之潛力微生物 - 材料世界網

2021年10月5日 — 塑膠依其原料來源分成石油基及生物基兩大類,不管是何種來源, ... 探討該潛力菌株在陸地環境分解PBS系列塑膠產品的應用性外,也將評估生分解過程中 ... 於 www.materialsnet.com.tw -

#14.塑膠壞處又一樁,研究:分解過程排放溫室氣體 - TechNews ...

需要另一個痛恨塑膠累積在自然環境的理由嗎?根據今天刊出的研究報告,塑膠分解時會排放甲烷、乙烯等強大溫室氣體,是先前未被列入的溫室氣體污染物 ... 於 technews.tw -

#15.環保從減塑開始《解答》 - 永無止盡的學習路

Q, 絕大部分的塑膠無法分解,將繼續存在數百年甚至數千年以上。 ... 生物可分解塑膠的認證。 ○. v, ╳. Q, 聚氯乙烯在焚化燃燒過程中會產生戴奧辛。 於 roddayeye.pixnet.net -

#16.塑膠微粒從哪裡來?研究證實:它已成了水循環的一部分

大部分人不知道的是,塑膠垃圾其實會在降解的過程中產生塑膠微粒, ... 由於塑膠會分解、降解,但從未真正的消失,因此海洋中的塑膠含量一直再飆升。 於 www.gvm.com.tw -

#17.生物可分解塑膠 - Riemmitalia

生物可分解塑膠可於多氧環境下,在土壤中由好氧微生物、水及氧等作用分解成 ... 化的應用與商但是另一類生物可分解塑膠,特別被稱為為「生物可堆肥塑膠」,指分解過程 ... 於 riemmitalia.it -

#18.教師手冊~~生物可分解掩埋分解實驗科普教具~~ - 義守大學

會大眾對生物可分解塑膠材料的認識,義守大學生物科技學系生醫材料實驗室,設計開 ... 場所中,其分解過程的差異以及其他在實驗中影響微生物分解塑膠所注意到的部. 於 spaces.isu.edu.tw -

#19.GAINMORE_晉茂實業_產品介紹

生物可分解塑膠(又稱生物可降解塑膠)在日本和台灣又稱為綠色塑膠。 ... 分子,每一個分子都會發生相同的氧化分解,由生物分解,此項過程由上列的簡圈即可看出。 於 www.gainmore.com.tw -

#20.分解性塑膠在農業栽培之評估

在分解過程中,塑膠的理化特性逐漸轉弱變脆,經過風吹、日曬及雨淋等自然作用,使塑膠製品裂解成小碎片或小顆粒,最後混入土壤中,再經微生物分解成簡單分子而消失於無形。 於 book.tndais.gov.tw -

#21.廿五歲女生研發化學分解法三十年內處理塑膠垃圾

那一年,我會回來告訴大家,全球的海洋塑膠垃圾問題已經受控。」廿五歲的 ... 汪郁雯與姚佳韻發現靠微生物分解實在太慢,分解過程以月計。 於 www.mpweekly.com -

#22.環保Q&A - 環保生物可分解材料協會

傳統的塑膠材料不能被微生物分解成水和CO2,如:PE、PVC、PS、PP…等。 ... 雖然,生物分解可塑膠在焚化的過程中,不會像一般塑膠焚燒過程產生氯化氫、甲醛、多氯聯苯、 ... 於 ebpa.org.tw -

#23.塑膠微粒——微小的生態殺手 - 科技大觀園

隨意棄置的塑膠垃圾,經過陽光或微生物作用後逐漸分解成細小 ... 產品所生產的布料、人造纖維(如:聚酯纖維、Nylon尼龍纖維)清洗過程中產生的碎屑顆粒,也屬此類。 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#24.塑料污染- 维基百科,自由的百科全书

白色污染(塑料、 發泡膠污染)是指環境中塑膠製品的累積,令野生動物的棲息地受到破壞,甚至對人類 ... 生物可分解塑膠在土裡就會釋放甲烷,而在一般土裡的降解過程需要更長的時間。 於 zh.m.wikipedia.org -

#25.中華民國第58 屆中小學科學展覽會作品說明書 - 國際科展

為了更加了解「微生物分解塑膠之過程」,我們開始從周遭的土壤中做篩菌,並使用市. 面上常見的生物可分解塑膠PLA 及回收場蒐集的PLA 做為我們篩菌的目標物,透過觀察乳. 於 twsf.ntsec.gov.tw -

#26.魔soil 世界 玉塑則發芽關鍵詞:玉米澱粉塑膠袋 - 科學展覽

二、 比較一般土壤、化學肥料土壤和天然廚餘土壤使玉米澱粉塑膠袋分解的速度 ... 在分解生物可分解的塑膠袋過程中,當中的主要成分涵內分泌干擾物質,而部分有噴塗或電. 於 science.km.edu.tw -

#27.塑膠分解

這種塑膠被紫外光照射時,塑膠內的吸光分子就會拆斷聚合物鏈,然後被分解為液體,整個過程只要3小時,將使塑膠不再是得花數百年才能分解的可怕素材。 於 www.charlesdowdy.me -

#28.生物可分解塑膠 - 行政院環境保護署

生物可分解塑膠:在堆肥化期間經歷生物降解過程中,以與其他已知可堆肥化材料一致之. 速率產生二氧化碳、水、無機化合物及生質,且未遺留可目測、可區別或有毒殘留物之 ... 於 greenliving.epa.gov.tw -

#29.PLA塑膠Learning Center - BotFeeder 專業生產3D列印耗材

在生產過程中並不會產生污染,而且原料為生物降解材料,實現在自然界中的循環,因此PLA是一種理想的綠色高分子材料。 雖然PLA是可以完全分解的聚合物,但是如果單單 ... 於 www.botfeeder.com.tw -

#30.生物可分解性塑膠遇水即降解 - 科學人雜誌

生物可分解性塑膠在堆肥環境中,六個月內就能分解90%,可大幅減少塑膠污染 ... PLA一次性使用飲料杯),在工業堆肥試驗中,所呈現的自然分解過程。 於 sa.ylib.com -

#31.塑膠也是環保的?綠色產品的灰色地帶 - 我們只有一個地球

但是,塑膠之所以受爭議,在於它的穩定性高,難以被分解,它的萬年不壞之身,是 ... 中的碳鏈十分牢固,要把這種鏈削弱或打斷變成小分子,而這樣的過程,叫做降解。 於 earthopinions.org -

#32.生物降解材料四大分類及優缺點

首先當生物可降解材料被扔到大自然中,經過一定條件(土壤、沙土、堆肥、厭氧、水性培養液等),自然分解為小塊,實質就是高分子斷裂的過程,再經過外界 ... 於 www.adsalecprj.com -

#33.可分解塑膠 - 中文百科知識

可降解塑膠是指在生產過程中加入一定量的添加劑(如澱粉、改性澱粉或其它纖維素、光敏劑、生物降解劑等),穩定性下降,較容易在自然環境中降解的塑膠。 於 www.easyatm.com.tw -

#34.塑膠分解過程的評價費用和推薦,EDU.TW - 教育學習補習資源網

此外,這類塑膠在製造過程中還是有使用添加劑,所以認證過程中,也必須確保分解後不會殘留... 目前發展的主要瓶頸是水體,尤其是在清澈的海洋,生物可分解塑膠的分解會 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#35.生物可分解塑膠:定義,原理,套用 - 中文百科全書

生物可分解塑膠(又稱生物可降解塑膠)在日本和台灣又稱為綠色塑膠,是可以在自然界降解的 ... 產氣階段:甲烷菌將小分子有機物分解成甲烷和CO2、H20等,厭氧分解過程。 於 www.newton.com.tw -

#36.傳統塑膠袋與可分解塑膠袋之生命週期評估研究 - 國家圖書館

生命週期評估技術已被世界上很多先進國家用來作為評估產品的環境衝擊度,本研究的目的為應用生命週期評估技術進行傳統塑膠袋與可分解塑膠袋在製造組裝、運銷配送及廢棄 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#37.本校生物工程系產學合作研發可完全分解環保塑膠 - 大同大學

... 不過動手培育花苗後要移株到土壤,過程繁瑣費時,稍處理不當,也可能傷到植物根部。本校生物工程學系與生化科技公司產學合作,研發100%可分解塑膠,製成育苗杯。 於 epage.ttu.edu.tw -

#38.常見問題 - 裕佳昇

可堆肥與生物可分解塑膠意義為何? 可堆肥化塑膠在堆肥期間(特定條件)經歷生物降解過程中以與其他可堆肥化材料一致之速率產生二氧化碳、水、無機化合物及生 ... 於 www.yjs-et.com -

#39.分解塑膠救星?科學家在垃圾場中發現吃聚氨酯的微生物

英國衛報報導,科學家發現了一種以有毒塑膠為食的細菌。這種微生物不僅能分解塑膠,還能將塑膠當成食物來驅動分解的過程。 這種細菌是在塑膠垃圾場 ... 於 e-info.org.tw -

#40.能自動分解的塑膠—可降解塑膠

由於科學的進步,人類已經可以做出能自動分解的塑膠, ... 塑膠按它的塑性可以分成「熱塑性塑膠」和「熱固性塑膠」兩種, ... 在降解過程中,會先留下一堆殘. 於 ejournal.stpi.narl.org.tw -

#41.限塑風潮下的塑膠經濟契機 - i創科技

生物可分解、全循環、低碳排與生質比例高等環境友善的新材料,已成為未來主流。(圖/123RF圖庫). 塑膠最主要的應用以一次性包裝產品為主,使用後 ... 於 itritech.itri.org.tw -

#42.塑膠的最後一哩路:生物分解技術,讓人類廢棄物不再氾濫成災

如能在地化生產,減少運輸過程,延長保存時間,就更加環保了。 生物可分解塑膠的發展,也是現代科技文明的成果,如同被賦予生命一般,從製成的一刻起 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#43.【跨科際閱讀】能自動分解的塑膠 可降解塑膠- 跨閱誌

由於科學的進步,人類已經可以做出能自動分解的塑膠,避免造成環境汙染。 ... 「光照降解塑膠」的降解效果與「化學降解塑膠」差不多,在降解過程中, ... 於 shs.ntu.edu.tw -

#44.塑膠的壞處塑膠壞處又一樁,研究:分解過程排放溫室氣體 - Hzkk

塑膠 的壞處塑膠壞處又一樁,研究:分解過程排放溫室氣體. 今天在「公共科學圖書館期刊」(plos one)發表的一篇研究報告,你知道使用這些塑膠產品可能會對身體產生危害 ... 於 www.hotehi.me -

#45.生物可分解育苗容器在苗圃的分解速率

的營養元素,使其在分解的過程中,緩慢釋放. 營養,甚至可釋放防治病蟲害的物質,促進苗. 木生長,當然,最重要的是可分解式容器比傳. 統塑膠容器具備友善環境的優點。 於 www.tfri.gov.tw -

#46.生物可分解塑膠 - 美國穀物協會

由於塑膠無法在自然環境中被微生物菌所分解,甚至於以添加其他的物質也無法徹底 ... 生物可分解材料在整個產品的生命循環過程中,無論在生產與廢棄物處理均較傳統塑膠 ... 於 grains.org.tw -

#47.綠色塑膠誕生 減少汙染

(一) 原理:生物可分解材料經廢棄後,會分解成自然界中普遍存在的生質能(biomass)、二氧化碳與水。生質能的形成對環境有益,因為生物分解過程比焚化更能將碳元素固定於 ... 於 www.youth.com.tw -

#48.「生物可分解塑膠袋無法被分解」的研究報導可能有什麼問題?

研究指出,目前生物可分解塑膠與可堆肥塑膠,需使用適當的處理設備, ... 排出潔淨的空氣,避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。 於 www.thenewslens.com -

#49.再生製品導覽_廢塑膠類 - 資源回收網- 臺中市政府

廢塑膠類 塑膠屬於石化製品,原本於自然界中並不存在,也無法經自然分解後回歸自然界循環使用,因而造成了所謂的「萬年垃圾」;加上石油的開採、運輸和煉製等過程, ... 於 recycle.epb.taichung.gov.tw -

#50.生物可分解塑膠比較環保?真正的塑膠污染問題解法其實是...

但現代掩埋場為了盡量壓縮垃圾體積,內部壓縮緊實,沒有氧氣存在,而無氧狀態會大大減緩天然的生物分解過程。 有實驗證明,可堆肥塑膠在掩埋場中12個 ... 於 www.greenpeace.org -

#51.環保英文開口說!一起用英文聊塑膠污染! - VoiceTube Blog

寶特瓶生產過程經常需要消耗大量的水跟石油,對環境有害無益。它們雖然可以被回收(recyclable),但是塑膠寶特瓶其實含有許多肉眼較難察覺的塑膠微粒( ... 於 tw.blog.voicetube.com -

#52.是否可改用「可分解」塑膠呢?不是那麼簡單 - 矽膠工廠

用麥桿、稻桿、玉米做成的PLA綠色塑膠無法解決海洋垃圾問題. 環保署統計,台灣每年可分解塑膠的使用量約1500公噸。這些沒有回收標誌的廢棄物,就算 ... 於 dafengsilicone.com -

#53.五種可望取代塑料的生物降解材料你凖備好了嗎? - BBC

塑料污染已經成為老生常談的話題,讓人感到無助又無奈。 雖然塑料最終也能分解,但其過程可能要長達1000年左右,而且,它更可能會分解成微塑料,對 ... 於 www.bbc.com -

#54.「生物可分解塑膠」不一定能回收?家用可堆肥 - 社企流

家用可堆肥、海洋可分解塑膠成未來環保趨勢 ... 下完成可生物分解,因此堆肥環境有工業堆肥的條件,在其他條件下未必會生物分解,試驗過程中土壤環境 ... 於 www.seinsights.asia -

#55.TVBS信望愛永續基金會- 【不說你不知:垃圾分解需多久 ...

平均用不到五分鐘的塑膠袋,隨手一扔,分解需10~20年;寶特瓶要450年... 而分解過程中,這些垃圾會裂解成塑膠微粒,成為海中生物的食物。礦泉水、海鹽、海草和海洋 ... 於 www.facebook.com -

#56.微塑膠對空氣污染的影響| IQAir

NOAA的研究人員在大氣和水中都發現了微塑膠,包括海洋、湖泊、降雪和降雨——這是因為微塑膠很小,足以從水中轉移到空氣中,並在水迴圈的蒸發和沉澱過程再次 ... 於 www.iqair.com -

#57.【綠色觀點】一篇關於生物可分解塑膠的腦補文 - INSIDE

事實上,現今相當占比的生物可分解塑膠都還是來自於石化資源, ... 一手付錢一手出貨,免去交易所的過程,就可能會出現剛轉賬,對方將投資方拉進黑 ... 於 www.inside.com.tw -

#58.你一定要知道的減塑陷阱 - 康健雜誌

正因如此,「生物可分解」塑膠袋成了最夯的替代品,超商購買現煮咖啡時 ... 不過有不同聲音認為,玻璃和不鏽鋼雖然比較耐用,但製作過程需要上千度 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#59.一種在堆肥中發現的新酵素正破紀錄,能非常快速地分解掉塑膠

這個在萊比錫研發中的生物催化劑已顯示,在快速分解使用過的PET 食物包裝上高度有效,且適合用於對環境友善的回收過程。在這回收過程中,新的塑膠能夠 ... 於 tomorrowsci.com -

#60.【減塑必知】正確使用塑膠3法則,避免棄置導致環境危害

大家習以為常的塑膠製品,輕便耐用而普及,但就算標榜可以分解的塑膠製品,還是可能在分解過程影響環境。一起建立塑膠回收觀念,並且從生活中落實減塑吧! 於 www.lifeaholic.tw -

#61.環保里程碑?英國BSI 明列「生物可分解塑膠」標準 - 加點製造誌

PAS 9017目前只包含在陸地環境中可分解的塑膠。測試過程最長為730 天,只要結束前塑膠中的90% 的有機碳或更多轉化為二氧化碳,則該測試樣品視為有效 ... 於 mag.addmaker.tw -

#62.生物分解塑膠袋 - Elephoto

這份研究記錄了五種購物袋的劣化過程,它們分別被泡在水裡、埋在土裡,或是像垃圾一樣暴露. 王:生物可分解塑膠袋的分解時間跟所在的環境有關。 於 www.concrics.me -

#63.你吃的香草口味冰淇淋可能從塑膠中提取出來!千年污染有解?

塑膠 污染問題已經危及全球,廣泛用於食品包裝、果汁飲料或是水瓶 ... RARE」與能分解PET的酶「LCC」,來催化的PET降解過程,可以直接從使用後的塑料 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#64.產品介紹 - 龍瑩綠能工業有限公司

龍瑩綠能工業有限公司,所生產的產品為可全生物分解材料,全生物分解材料來源於以 ... 的過程,不造成環境的汙染,所生產出來都是聚合物又可被自然界微生物完全分解, ... 於 rongying-greenenergy.com -

#65.塑膠垃圾別亂丟海洋分解得花600年

這種塑膠被紫外光照射時,塑膠內的吸光分子就會拆斷聚合物鏈,然後被分解為液體,整個過程只要3小時,將使塑膠不再是得花數百年才能分解的可怕素材。 於 www.nmmba.gov.tw -

#66.生物可分解材料/可分解塑膠/可分解pla/可分解塑膠原料/可分解 ...

您需要選購生物可分解材料、生物可分解塑膠、生物可分解pla、生物可分解塑膠原料、生物可分解包材、可分解食品包裝嗎?尚信承是專業的生物可分解塑膠廠商,產品種類齊全, ... 於 www.sun-sin.com -

#67.最新發現!科學家找到能分解塑膠的細菌 - 地球圖輯隊

這個過程聽起來雖然相當難了解,但基本上的意思就是利用I. sakaiensis,不僅能分解PET 塑膠,還能在利用它所分解後的兩種構件重組新的PET。 文章插圖. 於 dq.yam.com -

#68.可分解塑膠真環保? PLA塑料混血兒更難回收 - Tvbs新聞

這類塑膠在製造過程中還是有使用添加劑,所以認證過程中也必須確保分解後不會殘留毒性或有害重金屬,以免有害物質殘留在土中進入食物鏈。雖然塑膠千年不化 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#69.生物可分解塑膠-環保塑膠原料-環保塑膠材質-駿業股份有限公司

塑膠 原料廠商從複合工程橡塑膠產品設計開發到泛用塑膠原料的採用,環保塑膠原料秉持著品質優先的原則做為維持完善的品管制度,環保塑膠材質這整個從開發的過程到最終產品的 ... 於 www.greenpolymer.com.tw -

#70.塑膠專欄

早期生質材料主要以生物可分解性為主流,而隨著消費者環保意識高漲,綠色產品已從 ... 測試時間最長可達180天,量測分解過程中所釋放出的CO2的量以推算樣品的分解率 ... 於 www.pidc.org.tw -

#71.生物可分解塑膠的發展沿革~利和塑膠容器製造廠

利和工業塑膠瓶製造商-[生物可分解塑膠的發展沿革] 生物可分解塑膠的研發,是先歷經光降解性塑膠及崩解型塑膠的失敗後,才試驗成功的。 於 www.lihe.com.tw -

#72.新塑膠問世溫水浸泡即可分解| 生物降解 - 台灣大紀元

遍布全球的塑膠汙染是人類面臨的一大難題,近幾年科學家開發了一些可生物分解或可以 ... Ting Xu說,這種材料遇到溫水的確會觸發分解過程,但這正是 ... 於 www.epochtimes.com.tw -

#73.生物可分解塑膠,從國際到台灣的發展趨勢,要如何因應

SGS將重點分享,塑膠材質的生物可分解,以及產業與SGS可以如何一起因應 ... 的測試方式是以堆肥化過程將塑膠分解,再測試堆肥本身是否因為塑膠分解而 ... 於 msn.sgs.com -

#74.【投書】坊間常見PLA七大罪狀,別輕信! - 食力

有人說:「PLA外型顏色跟塑膠難以辨別,造成一般消費者、商家在資源分類上 ... 所以堆肥腐熟過程自然提供了PLA分解所需環境條件:溫度、微生物等,不 ... 於 www.foodnext.net -

#75.「生物可分解塑膠產品」環保標章規格標準

塑膠 :利用聚合物(人工合成樹脂) 為主要材料進行加工,所形成之有用固體。 本規格之生物可分解塑膠係指在堆肥化期間經歷生物降解過程中,以與其他已知 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#76.PLA餐具、PLA杯,做環保前,你應該先知道的9件事 - Tair Chu

不是,只要沒有進入分解的過程,PLA產品仍然是塑膠,看到的小碎品或者是看不到的小碎片,仍然都是塑膠,這只是裂解,不是分解,所以還是會造成相關的污染。 於 www.tairchu.com.tw -

#77.中企設廠掀「可分解塑膠」生產潮綠色和平:每年仍製造5百萬 ...

茉莉表示,我們得謹慎分析這些塑膠,自原物料產製到分解過程的潛在風險,把時間與金錢投資在真正解決塑膠汙染的問題上,綠色和平藉報告呼籲中企及中國當局 ... 於 www.upmedia.mg -

#78.可分解塑膠與傳統塑膠之比較

物所富含之澱粉為原料,加上其他可藉由堆肥過程分解的聚合物,製. 成生物可分解之塑膠袋、塑膠刀叉等產品。 生物可分解材料在製造與使用過程中必須非常穩定,但是經 ... 於 www.shs.edu.tw -

#79.生物可分解塑膠真的比較環保嗎?生質塑膠特性大公開 - 綠學院

即便上述的生物基、生分解塑膠製品沒能回收而是被焚化處理,也不會是種浪費,反倒透過質能轉換將這些生質塑膠變成了能源。而不論是循環過程中所產生的養分 ... 於 greenimpact.cc -

#80.可生物分解塑膠 - BASF

包裝與有機廢棄物可一併收集並再生,因為經認證的可堆肥ecovio® 產品,會在公共堆肥場轉換為優質堆肥、水與二氧化碳,整個過程只需要12 週。 TOP. 關注我們 ... 於 www.basf.com -

#81.塑膠壞處又一樁研究:分解過程排溫室氣體 - 中央社

(中央社坦帕1日綜合外電報導)需要另一個痛恨塑膠累積在自然環境的理由嗎?根據今天刊出的研究報告,塑膠分解時會排放甲烷、乙烯等強大溫室氣體, ... 於 www.cna.com.tw -

#82.塑膠的危害(亮) - 淨塑活動平台 - Google Sites

堆填區域有各種不同種類的塑膠,在堆填區域,微生物會加快塑膠的生物降解過程。若是生物可分解塑膠,在分解時會釋放甲烷,是強力的溫室氣體,會增強全球暖 ... 於 sites.google.com -

#83.【01月主打星】什麼才是真環保破解水溶性塑膠袋真相!

讓我們來科普一下什麼是『生物分解』塑膠吧! ... 國際與國內常見的可分解塑膠(可堆肥)認證,大都是指工業堆肥環境 ... 可分解塑膠分解過程 ... 於 youthlt.pixnet.net -

#84.被埋三年還能用的環保可分解塑膠袋,可能是一場誤導消費者的 ...

這是普利茅斯大學國際海洋垃圾研究小組針對塑膠袋分解的一項研究, ... 對象長期暴露在海洋、空氣和土地這三個環境中,對這些物品的分解過程進行研究。 於 www.techbang.com -

#85.新研究發現: 胃中微 物可以分解塑膠

內有可以分解塑膠的細菌。 ... 科學實驗發現三種類型塑膠都能被⽜瘤胃中的微⽣物分解 ... 化學品,但這不是⼀個環境友善的過程。使⽤酵素來處理塑膠 ... 於 www.greenschool.moe.edu.tw -

#86.生物可分解塑膠要分解,最後的一哩路 - 台灣科技媒體中心

生物可分解塑膠製品,可以視為百年前塑膠開發過程中,適宜發展的一條路線。 ... 同時生物可分解塑膠的原料來源不一定是來自生物原料,也可以來自石化 ... 於 smctw.tw -

#87.塑膠汙染有解?科學家意外製造出「食膠酶」 可分解塑膠

塑膠 汙染問題越來越嚴重,日前曾有海洋環保協會指出,若再不控管垃圾問題, ... 近日,一組來自美國及英國的研究人員在研究過程中意外地製造出可分解 ... 於 cnews.com.tw -

#88.什麼是可生物降解、可生物降解塑膠? - Invisible Company

市面上的可生物降解塑膠產品林林總總,令人在區分辨認的過程總感到大為困惑 ... 在兩者間還有第二代的「可降解塑膠」,多由分解添加劑(如澱粉)製成, ... 於 www.invisible-company.com -

#89.PLA是什麼? - 銓寶工業

分解過程 · PLA具有優異的生物降解性,廢棄後180天內能被土壤中的微生物完全降解,生成CO2和水,對環境不產生污染。 · 聚乳酸的塑膠分類標誌是7。 · 安全性(Safety)高,可以 ... 於 www.chumpower.com -

#90.生物可分解材料 - 誠興

生物可分解塑膠在日本和臺灣又稱為綠色塑膠,是可以在自然界降解的塑膠材質。 ... 移株的過程中,不需要取出花卉來換盆,而是直接將育苗杯埋入土壤中,透過水作媒介物, ... 於 www.sctwn.com -

#91.【實測60 天!】 生物可分解塑膠真的會被分解? 2 個月後拿來 ...

近年來,嚴峻的海洋 塑膠 污染問題已不再是新聞,社會各界也已經意識到 塑膠 不當使用所帶來的環境和健康危機。各種類型的可 分解塑膠 因此開始進入大家的 ... 於 www.youtube.com -

#92.[解答]環保從減塑開始

絕大部分的塑膠無法分解,將繼續存在數百年甚至數千年以上。 a.O b.X 2. 下裂塑膠分類與對應簡稱, ... 聚氯乙烯在焚化燃燒過程中會產生戴奧辛。 於 a540ul4rm6.pixnet.net -

#93.生物可分解塑膠,能治好我們的塑膠依存症嗎?(下) - 看守台灣

不過,PLA業者主張,生物可分解塑膠的碳排放低,堆肥後形成有機碳,固碳回到大地;過程中僅有少量二氧化碳排放(約2-3%),大部分轉為固體碳成為碳肥。 於 www.taiwanwatch.org.tw -

#94.新研究發現:牛胃中微生物可以分解塑膠 - 倡議家

另一種方法是化學回收,也就是將塑膠廢棄物重新轉化為基礎化學品,但這不是一個環境友善的過程。使用酵素來處理塑膠廢棄物則是一種環境友善的化學回收 ... 於 ubrand.udn.com -

#95.麵包蟲可消化含有有毒添加物的塑膠製品

過往研究曾發現麵包蟲腸道中的微生物會在消化過程中分解塑膠,雖然這樣的發現可能有助於解決塑膠廢棄物問題,但在開發處理塑膠廢棄物的新技術時,也應 ... 於 agritech-foresight.atri.org.tw -

#96.PLA 全生物可分解塑膠說明@ 綠生活科技

基於生物分解塑膠有傳統塑膠所有特性但並無白色污染,所以未來世界上石化 ... 在生產光華環保膠粒的過程中是基於公司獨有的公司配方,而分解期限及 ... 於 jimmyting.pixnet.net