士林區公所調解委員會的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦柴漢熙寫的 強人眼下的軍隊:1949年後蔣中正反攻大陸的復國夢與強軍之路 可以從中找到所需的評價。

另外網站怎樣搭巴士, 地鐵或火車去三重區的三重區調解委員會? - Moovit也說明:在地圖上查看三重區調解委員會、三重區 ... 以下公共交通線路會停靠三重區調解委員會附近 ... 出發于誠品士林店Eslite Bookstore, 士林區.

中國文化大學 中山與中國大陸研究所博士班 葉明德所指導 王威鈞的 調解委員與調解結果關聯性之研究 (2013),提出士林區公所調解委員會關鍵因素是什麼,來自於調解、調解行為、調解委員會。

而第二篇論文中原大學 建築研究所 蔣雅君所指導 張馨文的 現代主義社會住宅的在地實踐:以高雄「福音新村」為例 (2009),提出因為有 烏托邦、生活史、異質空間、陳其寬、漢寶德、華昌宜、社會住宅、福音新村、貧戶住宅、現代建築與規劃的重點而找出了 士林區公所調解委員會的解答。

最後網站調解委員會 - 柯南阿信的歡樂窩則補充:法律諮詢服務暨調解調解***調解委員會***您有金錢借貸、互助會、房屋租賃、損害賠償(如:車禍等)、工程 ... 士林區公所調解會TEL:28826200轉7800,FAX:28836269

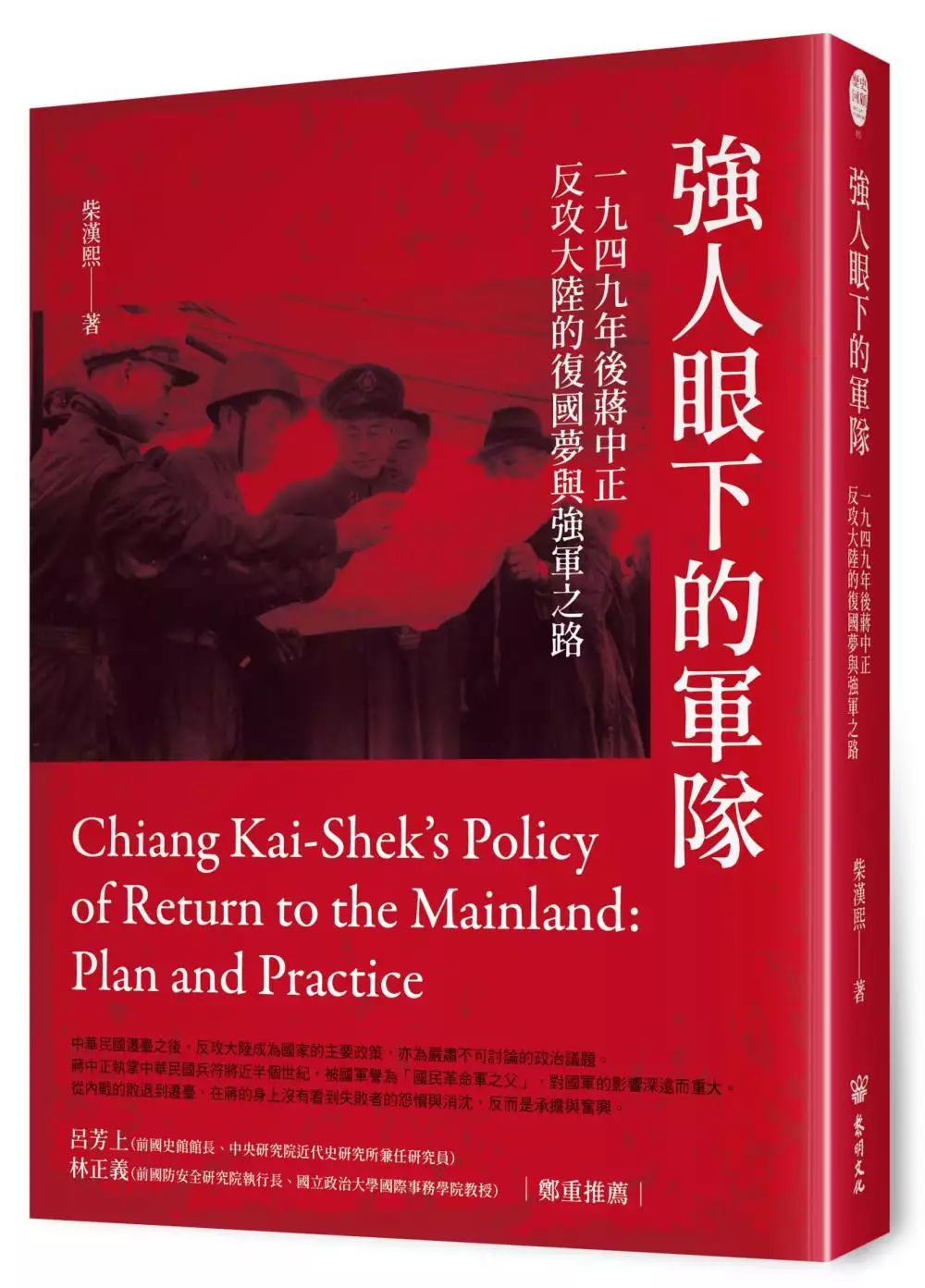

強人眼下的軍隊:1949年後蔣中正反攻大陸的復國夢與強軍之路

為了解決士林區公所調解委員會 的問題,作者柴漢熙 這樣論述:

*每個曾在中華民國接受過軍事教育、軍事訓練或未來將從事軍事工作的人都應必讀的一部書。 中華民國遷臺之後,反攻大陸成為國家的主要政策,亦為嚴肅不可討論的政治議題。蔣中正執掌中華民國兵符將近半個世紀,被國軍譽為「國民革命軍之父」,對國軍的影響深遠而重大。從內戰的敗退到遷臺,在蔣的身上沒有看到失敗者的怨憤與消沈,反而是承擔與奮興。 綜觀蔣中正在反攻大陸政策的軍事統帥作為,可謂承擔統帥責任全力以赴。蔣的抉擇使其在敗亡中重新出發,以至於必須付出千百倍以上代價。對內部而言,必須凝聚頹敗渙散之民心以重建戰鬥士氣,並且加速國軍建軍備戰作為,恢復固有戰力與自信心;對外部而論,不僅要提升自保能力以

防範共軍進犯,且要儲備反攻戰力,對抗共軍收復失土。就當時的情勢而言,蔣欲達中興之心志,常為其所屬疑惑,甚至不安。然而,領導者的擔當,往往在於常人研判不可能的認知下,發現經營的可能性,進而全心投入。並且,號召跟隨者參與,提供再造願景與執行藍圖引領跟隨者,伺機給予激勵使彼等充滿動力前進。尤其領導者在危亡的情勢中承擔責任,即能給予跟隨者高度的安全感與信賴感,這成為遷臺初期潰敗官兵,得以再次凝聚軍心士氣的主要關鍵因素,亦為臺灣後續建設發展的動力。 一九四九年內戰失利後,蔣中正在軍事上的決策與經營上,使撤守來臺的軍隊,從士氣破敗的景況扭轉頹勢,成為捍衛臺海的勁旅;以教育將校、訓練軍隊為主要,甚而延

聘外籍軍事顧問或利用美援,促使國軍步入國家化與軍事現代化的軌道,成為後來奠定臺灣民主化的重要根基。此乃不爭的事實,絕非訕笑謾罵文字與語言所能掩蓋。對於蔣生平事蹟,如僅著眼在功過是非的結果,不僅忽略歷史連續性格所呈現的變化,也導致侷限在因果關係的推論而簡化歷史事件的真實意義。蔣不輕言放棄、勇於承擔歷史使命的領袖風格,真實的踴躍在「反攻大陸」的歷史舞台上,這是本書所要呈現的評價面相。 本書大量引用《蔣中正日記》與重要場合演講稿、《國軍檔案》、國史館《蔣中正總統文物》、《事略稿本》、《總統蔣公大事長編初稿》與《蔣中正先生年譜長編》等文獻架構還原反攻大陸的政策面貌,並輔以美國國務院公共事務局歷史

文獻辦公室 (Office of the Historian, Bureau of Public Affairs United States Department of State) 公布的 《美國外交關係文獻》(Foreign Relations of the United States, FRUS),從美國的角度提供鮮明的描述,特別是對蔣反攻大陸外交態度。但也因此凸顯蔣在反攻大陸政策與作為上的轉折原因。 蔣中正來臺以反攻大陸為使命,卻未曾發兵登陸,貿然興戰,此乃克己、慎戰之體現;或有輿論誤認反攻乃為內戰失敗挽回顏面的文宣口號,此實屬主觀臆測。本書深入的剖析反攻大陸各階段(含國光計畫)

的演變,及見蔣救國心切、治軍嚴謹、治事勤勞,任事負責的表現與心路轉折。固然史料自己會發聲,但缺乏論證編輯,仍屬徒然。期盼本書能夠為蔣在臺軍事建設留下歷史遺產,也為歷史人物留下見證論述。

調解委員與調解結果關聯性之研究

為了解決士林區公所調解委員會 的問題,作者王威鈞 這樣論述:

1955年政府立法施行「鄉鎮市調解條例」,各鄉鎮市設置調解委員會,受理民眾申請或由其他機關轉介糾紛調解案件,對疏解訟源、減輕法院負擔、促進地方和諧具有相當功能。然每年全國調解不成立案件計有3萬餘件,必然造成司法體系相當程度之負擔。因此,研究調解委員與調解結果的關聯性,減少不成立案件,提昇調解成立比率是刻不容緩的課題。 本研究以臺北市12個行政區調解委員會為研究對象,就調解委員人口變項與調解績效、調解行為要素、調解行為條件屬性等問題,分別以統計、問卷與觀察等方式蒐集資料,彙整研究發現如下:1. 「40至60歲」委員因為「社會歷練」與「人生階段不同」而調解績效高於「40歲以下」委員;「現任

里長」委員則因為「工作經驗」、「人格特質」、「服務熱誠」與「成就動機」等因素而調解績效高於「未任里長」委員;「40至60歲現任里長」委員較「40歲以下未任里長」委員具有較高之調解績效。除上述外,調解委員其他人口變項在調解績效上並無顯著差異。2. 調解行為要素計有「公正」等20項。3. 「協助產生協議」、「協助達成協議」、「熱誠」、「說明後果」、「化解歧見」等5項調解行為係調解結果之充分條件;「彈性調整協商方式」調解行為係調解結果之必要條件;無調解行為要素為調解結果之充要條件。4. 假設理論經驗證修正後,本研究所得結論:「40至60歲現任里長」並具備較多「協助產生協議」、「協助達成協議」、「熱誠

」、「彈性調整協商方式」等調解行為要素之調解委員具有較高調解績效。

現代主義社會住宅的在地實踐:以高雄「福音新村」為例

為了解決士林區公所調解委員會 的問題,作者張馨文 這樣論述:

高雄「福音新村」乃全台唯一的白色蒙古包貧戶社區住宅群,為台灣重要的「社會住宅」發展案例。於1963年由衛理教會出資,外籍傳教士委由陳其寬建築師負責,漢寶德與華昌宜等共同合作規劃之充滿烏托邦救贖色彩的自治社區,也是前衛性思潮與低收入戶住宅的設計實踐。回顧台灣相關「社會住宅」的案例數量稀少,僅以政府提供的國宅有些討論,而如國外發展模式的「社會住宅」以私人財團為主導在台發展模式,在學術研究上幾乎難以看見。 本研究聚焦於1960-2005年代間歷經台灣整體都市化過程的劇烈變動,從戰後政治移民之居住安頓問題,以及教會組織的自治社區規劃,到70年代因中美斷教會之美援力量退守,面對經濟發展帶

動城鄉移民與城市轉型,使得此區在1970年代由現代主義的住房烏托邦轉變為「都市貧民窟」,教會與居民針對擁有永久居留權之定義展開延遲十餘年的訴訟,直至2004年福音新村居民逐步遷出,這些歷史過程都讓「福音新村」在都市發展過程充滿異質性的色彩。 在研究方法上,首先使用文獻收集方式,先建構整體台灣1960年至後期的文化發展狀況以及對「社會住宅」的瞭解,在配合口述訪談及田野調查的方式,考察福音新村的人文歷史與空間樣貌的轉變,探討地方歷史在持續的轉化當中,空間與社會之間的接連關係。最後,藉由福音新村瞭解台灣及第三世界國家的社會住宅供應與情境,以作為台灣社會福利住宅發展中的參考個案。

士林區公所調解委員會的網路口碑排行榜

-

#1.一般民刑案件-1.台北市 - 法務部

單位名稱 服務地點 聯絡電話 臺北市政府法務局 臺北市信義區市府路1號8樓東北區 1999轉7806 臺北市政府警察局 臺北市中正區延平南路96號 (02)23825587; (02)23817975 松山區公所調解委員會 臺北市八德路四段692號10樓 (02)87878787轉201 於 www.moj.gov.tw -

#2.台北市士林區行政中心

8F. 臺北市士林區公所(區長室、副區長室、主任秘書室、秘書室、人事室、會計室、政風室). 7F. 調解委員會(免費法律諮詢服務). 為推廣區民休閒運動,士 ... 於 amurashko.ru -

#3.怎樣搭巴士, 地鐵或火車去三重區的三重區調解委員會? - Moovit

在地圖上查看三重區調解委員會、三重區 ... 以下公共交通線路會停靠三重區調解委員會附近 ... 出發于誠品士林店Eslite Bookstore, 士林區. 於 moovitapp.com -

#4.調解委員會 - 柯南阿信的歡樂窩

法律諮詢服務暨調解調解***調解委員會***您有金錢借貸、互助會、房屋租賃、損害賠償(如:車禍等)、工程 ... 士林區公所調解會TEL:28826200轉7800,FAX:28836269 於 cyc622.pixnet.net -

#5.北投區公所調解委員會

臺北市士林區公所與銘傳大學傳播學院合作,為新移民朋友舉辦網路新媒體應用課程,透過分享讓新移民朋友們學會手機上簡單的App應用軟體,學習設計自己的 ... 於 ekspertpremium.com.pl -

#6.臺北市各區公所編制表

調解委員會 秘書, 委任至薦任, 第五職等至第七職等 ... 一、內松山、信義、內湖、士林區公所各二人得列薦任(其中一人係由本職稱尾數一人與里幹事職稱尾數一人,合併計 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#7.臺北市士林區調解委員會觀摩交流參訪 - 新竹縣湖口鄉公所

臺北市士林區調解委員會今4月28上午蒞臨本所進行業務觀摩交流參訪。會中雙方針對調解技巧以及實務上案件的處理方式,做了意見交流及經驗的交換,並 ... 於 www.hukou.gov.tw -

#8.士林區調解委員會 - Reingn

臺北市士林區中正路439號7樓調解委員會諮詢費用免費服務方式每日電話預約人數及現場登記諮詢人數 ... 相關連結:臺北市士林區公所免費法律諮詢服務點閱數: 14780 資料 ... 於 www.reinigungsmittel.me -

#9.常見問答-哪些事情可以在區公所調解委員會聲請調解?

2.違背強制或禁止的規定、公共秩序或善良風俗的事項,如買良為娼、設賭場等。 3.假扣押、假處分、公示催告、宣告死亡及監護宣告等事項。 4.民事事件已在第一審法院辯論終結 ... 於 sldo.gov.taipei -

#10.【士林區公所調解委員會】申請表格及範例 - 健康跟著走

士林區公所調解委員會 :申請表格及範例-士林區公所,民事及告訴乃論刑事事件之調解聲請(另開新視窗連結至臺北市民e點通);調解...點閱數:37399; ... 於 tag.todohealth.com -

#11.45、士林區公所書面工作報告

臺北市士林區100 年1 月1 日至6 月30 日止市容查報統計表 ... 臺北市士林區公所100 年度配合「2010 年臺北國際花卉博覽會」擴大推動城 ... 調解委員會主席、里長聯. 於 tcckm.tcc.gov.tw -

#12.臺北市士林區公所2019新朋老友-士林新街走讀活動成果0427

士林區公所 於108年4月27日下午辦理「2019新朋老友-士林新街走讀活動」,讓報名參加的新移民及家庭以漫步巷弄的方式,深刻認識士林新街的人文歷史,也拜訪了新移民家庭 ... 於 nit.taipei -

#13.臺北市士林區公所2016年招標案件列表 - 台灣採購公報網

105年度士林區公所調解委員會空間改善整修工程, NT$1,397,966.00. 臺北市士林區105年里鄰長研習暨市政建設參觀活動, NT$522,000.00. 士林區行政中心外牆及地坪整修、 ... 於 www.taiwanbuying.com.tw -

#14.職稱

松山區, 信義區, 大安區, 中山區, 中正區, 大同區, 萬華區, 文山區, 南港區 ... 一、內松山、信義、內湖、士林區公所各二人得列薦任(其中一人係由本職稱尾數一人與里 ... 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#15.北投區公所調解委員會 - Rohst

110年各區公所辦理單身聯誼活動臺北市109-138年人口推估報告結婚登記才算數戶所 ... 士林區公所調解委員會02-28826200 轉7800 11163 臺北市中正路439號7樓北投區公所 ... 於 www.rohstgel.co -

#16.台北市士林區調解委員會- Taipei 2.24

How popular is 台北市士林區調解委員會in Taipei - View reviews, ratings, location maps, contact details. 於 tw.top10place.com -

#17.法律諮詢及聲請調解 - 臺北市士林區公所

首頁 · 便民服務 · 法律諮詢及聲請調解. 法律諮詢及聲請調解. 網頁功能. 列印內容[另開新視窗]; 注音. ::: 法律諮詢及聲請調解 · 申請表格及範例. 回上一頁. 關閉. 於 sldo.gov.taipei -

#18.公告遴選臺北市士林區調解委員會第18屆新任調解委員

本區調解委員會第17屆調解委員計15人,任期將於111年7月31日屆滿。為辦理本會第18屆調解委員遴任事宜,謹依據鄉鎮市調解條例、臺北市各區公所辦理調解 ... 於 6square.com.tw -

#19.士林區公所調解庭, 中正路439號7樓, Taipei (2021) - Locanfy

士林區公所調解 庭in Taipei - Phone Number ,Contact Address, Maps Reviews and Ratings. 於 locanfy.com -

#20.士林聯里 - 新竹市北區區公所

里別名稱 里長 電話 地址 里幹事 士林里 黃偉文 0924165939 東大路二段458巷83號 程書雲 福林里 鄭榮一 5316835 東大路二段173巷11號 邱文欽 光田里 莊火炎 5318181 水田街146‑2號 蕭丁凰 於 dep-n-district.hccg.gov.tw -

#21.士林區公所調解委員會 - 工商筆記本

1, 士林區公所108年12月份義務律師服務時段排班表及律師個人法律專長, 108-11-19. 2, 本區調解委員會委員名冊, 107-08-02. 3, 免費法律諮詢服務, 105-12-13. 於 notebz.com -

#22.調解委員會》業務職掌暨聯絡電話 - 臺北市士林區公所

調解委員會 (預算員額數2人):辦理民事事件、告訴乃論之刑事事件調解事件。 調解委員會業務職掌暨電話分機一覽表( 臺北市士林區公所網路電話(另開新視窗) ... 於 sldo.gov.taipei -

#23.事求人統計• 機關統計- 臺北市士林區公所

# 徵才機關 職系/職稱 名額 有效期間 詳情 1 臺北市士林區公所 會計審計/約僱佐理員 1 2022‑03‑31 詳情 2 臺北市士林區公所 會計審計/約僱佐理員 1 2022‑03‑31 詳情 3 臺北市士林區公所 綜合行政/約僱課員 1 2022‑03‑28 詳情 於 www.civilgroup.org -

#24.法律諮詢及聲請調解 - 臺北市士林區公所

... 律師服務時段排班表及律師個人法律專長, 111-02-21. 3, 本區調解委員會委員名冊, 107-08-02. 4, 免費法律諮詢服務, 105-12-13. 5, 聲請調解宣導資料, 102-05-22 ... 於 sldo.gov.taipei -

#25.臺北市士林區公所

地址 台北市士林區中正路439號8樓 類別 公所 地區 台北市 士林區 座標 121.5195681 , 25.0927254; 121°31'10.45" , 25°5'33.81" 網址 前往 照片 開啟google街景. 於 town-office.qmap.tw -

#26.服務電話及傳真 - 臺北市士林區公所

會計室, 8300、8303、8305、8306, 政風室, 8500、8501. 7樓, 調解委員會, 7800~7803. 1樓, 駐警隊, 1110、1190, 台北卡(敬老暨愛心悠遊卡)受理櫃檯, 6107、6117 ... 於 sldo.gov.taipei -

#27.臺北市士林區公所 | 士林區調解委員 - 旅遊日本住宿評價

士林區 調解委員,大家都在找解答。調解委員會(預算員額數2人):辦理民事事件、告訴乃論之刑事事件調解事件。 調解委員會業務職掌暨電話分機一覽表( 臺北市士林區 ... 於 igotojapan.com -

#28.服務項目 - 玉山國際法律事務所

感謝國軍退除役官兵輔導委員會臺北市榮民服務處聘請本所擔任法律顧問,爭取並維護權益。 2.所長廖于清律師,於109年7月23日,受台北市政府士林區公所,邀請至戶政事務 ... 於 yslaw.tw -

#29.申請表格及範例 - 臺北市士林區公所

常見問答 · 為民服務 · 法律諮詢及聲請調解 · 檔案開放應用服務 · 無障礙專區 · 意見交流 · 防災資訊 · 士林區各災害防救單位通報及查詢窗口一覽表 · 平時防災準備 ... 於 sldo.gov.taipei -

#30.遠傳電信股份有限公司函 - 臺北市大同區大橋國民小學

正本:臺北市中正區公所調解委員會、臺北市中正區公所經建課、臺北市中正區公所會 ... 公所人事室、臺北市士林區公所人文課、臺北市士林區蘭雅國民小學、臺北市士. 於 www.tjps.tp.edu.tw -

#31.士林區公所人文課的評價費用和推薦,EDU.TW - 教育學習補習 ...

口述歷史訪談. 訪談人:黃秀端、 鄭得興、林宜陵. 受訪者:江慶輝(台北市士林區公所區長)、林白玉(人文課課長). 時間:2020年10月07日(星期三). 地點:台北市士林區 . 於 edu.mediatagtw.com -

#32.與他人有糾紛要到哪裡聲請調解?如經區公所調解委員調解成立

(3)其他:經雙方同意,並經接受聲請之調解委員會同意者,得由該調解委員會調解。 3.調解效力:在調解成立並經法院核定後,即具有與民事確定判決相同之效力。 於 sldo.gov.taipei -

#33.林義煊 - 國立中興大學秘書室

台北市政府人事處(二)股長. 2.‥ 台北市大安、中山區公所主任祕書. 3.‥ 台北市文獻委員會研究員. 4.‥ 台北市政府民政局第一科科長. 5.‥ 台北市松山區區長、士林區區長. 於 secret.nchu.edu.tw -

#34.士林區公所調解委員會 - 雅瑪黃頁網

搜尋【士林區公所調解委員會】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 於 www.yamab2b.com -

#35.服務分類 - 桃源區公所

... 區政參訪及簽署友好城市儀式(臺北市士林區公所) · 揪愛玉見你暨復興漢假日市集 ... 便民服務; 桃源區調解委員會 · 桃源區土地權利審查委員會 · 轄內機關資訊 ... 於 tauyuan.kcg.gov.tw -

#36.申請調解需要的費用多少? 問題二

可以在哪裡查到相關資訊? 解答:依鄉鎮市調解條例規定,除當事人雙方皆住居在同一區,應向該區. 調解委員會 ... 於 www-ws.pthg.gov.tw -

#37.台北市士林區調解委員會 - Facebook

台北市士林區調解委員會, Taipei, Taiwan. 5 likes · 85 were here. Local business. 於 m.facebook.com -

#38.財團法人國際合作發展基金會 - 1111人力銀行

產業類別: 協會╱基金會; 公司位置: 台北市士林區天母西路62巷9號12樓 ... 前置階段作業(包含撰擬招標文件、成立工作小組及採購評選委員會/評審小組及會議召開等)。 2. 於 www.1111.com.tw -

#39.區公所櫃檯叫號進度查詢 - 愛台北市政雲服務

區公所櫃檯叫號進度查詢 · 臺北市北投區公所 · 臺北市大安區公所 · 臺北市大同區公所 · 臺北市南港區公所 · 臺北市內湖區公所 · 臺北市士林區公所 · 臺北市萬華區公所 · 臺北市信義 ... 於 cloud.taipei -

#40.法律諮詢地點及時段

10, 8, 士林分會, 汐止調解委員會, 一般法諮, 新北市汐止區公園路2號2樓, 週二下午2:00~5: ... 19, 17, 台中分會, 潭子區公所, 一般法諮, 台中市潭子區中山路二段239號 ... 於 webs.must.edu.tw -

#41.常見問答 - 區公所-南化區

答:聲請調解後,調解委員會應自受理當事人聲請或收到法院移付案件之日起15日內召開調解。但當事人聲請延期者,得延長10日。 ◇、請問調解通知書有無強制當事人到調解會 ... 於 nanhuadistrict.tainan.gov.tw -

#42.為民服務-下載專區 - 臺北市士林區公所

房屋漏水調解聲請書範例. pdf(63.80 KB). 聲請調解書〈租賃版聲請書〉. odt(10.04 KB). 租賃糾紛調解聲請書範例. pdf(63.85 KB). 相關連結. 市民服務大平臺. 於 sldo.gov.taipei -

#43.士林區公所調解委員會 :: 2021全台活動資訊網

士林區公所調解委員會 2020旗津黑沙玩藝節 旗津黑沙玩藝節2020節目表 返校實境體驗展駁二 高雄展覽館2020 宜蘭紅茶推薦 三義木雕由來 2021宜蘭年菜外帶 原鄉盃作文. 於 activity.iwiki.tw -

#44.文山區- 维基百科,自由的百科全书

文山區(臺灣話: Bûn-san-khu)是中華民國臺北市轄下的市轄區,位於臺北市最南端,北隔蟾蜍山、南港山系與臺北市中正、大安、信義、南港區相望,東為新北市深坑、石碇 ... 於 zh.wikipedia.org -

#45.民事調解專區 - 臺灣士林地方法院

... 費用,已繳納多出的部分,也可聲請法院儘速退還。 【臺灣士林地方法院民事加強調解委員資料表】 ... 區公所社會課課員退休,家事調解、溝通協調、社政業務及心理. 於 sld.judicial.gov.tw -

#46.認識士林-行政中心各樓層簡介 - 臺北市士林區公所

7F, 調解委員會(免費法律諮詢服務) 臺北市士林清潔隊 臺北市士林區少年輔導組 臺北市士林區垃圾焚化廠回饋金管委會. 6F, 臺北市士林地政事務所(主任室、秘書室、人事 ... 於 sldo.gov.taipei -

#47.台北市士林區公所調解委員會

台北市士林區公所調解委員會情報,調解委員會(預算員額數2人):辦理民事事件、告訴乃論之刑事事件調解事件。 調解委員會業務職掌暨電話分機一覽表( 臺北市士林區 ... 於 needmorefood.com -

#48.調解委員會 - 礁溪鄉公所

民政課文件下載 ; 4, 委員, 林傅靜芳 ; 5, 委員, 石金成 ; 6, 委員, 藍中榮 ; 7, 委員, 朱坤地 ... 於 jiaosi.e-land.gov.tw -

#49.我要調解 - 首頁| 法律人

內湖區公所調解委員會. 臺北市民權東路6段99號1樓. 週一~週五上午9:30-11:30. (02)27925828轉313、362、450. 士林區公所調解委員會. 臺北市中正路439號7樓. 於 legal-lawyer.com.tw -

#50.高雄市湖內區公所(調解委員會),地方村里 - LIFEGO便民網

高雄市湖內區公所(調解委員會),電話:07-6992-275,地址:高雄市湖內區中正路二段79號,高雄市湖內區公所(調解委員會)的簡介,高雄市湖內區公所(調解委員會)的聯絡方式, ... 於 ez.lifego.tw -

#51.法律諮詢及聲請調解- 本區調解委員會委員名冊 - 臺北市士林區 ...

本區調解委員會委員名冊 · 點閱數:627 · 資料更新:107-08-06 16:44 · 資料檢視:107-08-06 16:44 · 資料維護:臺北市士林區公所. 於 sldo.gov.taipei -

#52.法律諮詢及聲請調解-免費法律諮詢服務 - 臺北市士林區公所

每人諮詢時間最長為12分鐘,請把握時間。 法律諮詢服務由本所調解委員會委請執業律師為民眾解答法律疑難,法律諮詢服務完全免費,歡迎市民多加利用 ... 於 sldo.gov.taipei -

#53.法律諮詢及聲請調解-聲請調解宣導資料 - 臺北市士林區公所

(一)每週一至週五8時30分起至17時30分止,中午12時30分至13時30分休息,國定假日及天災停止上班日不提供調解聲請之服務。 (二)聯絡電話:02-28826200 分機7800。 (三 ... 於 sldo.gov.taipei -

#54.服務時間 - 臺北市士林區公所

時間:星期一至星期五(例假日除外) 上午09:30~11:30。 地點:本行政中心7樓「調解委員會」。 相關連結:本所免費法律諮詢服務。 於 sldo.gov.taipei -

#55.台北市士林區公所名山里辦公處地圖

台北台北市士林區公所名山里辦公處地圖上地址:台北市士林區至誠路二段28號1樓,緯度、經緯座標:「25.102201、121.529437」,分類:臺北市士林區村里辦公室, ... 於 poi.zhupiter.com -

#56.公布欄-~~~聲請調解好方便~~~臺北市士林區公所調解聲請宣導

(二)雙方當事人不在同一鄉鎮市(區)者,依下列規定管轄: 1. 民事事件應向對造人(被聲請人)住所、居所、營業所、事務所所在地之鄉鎮市(區)調解委員會聲請調解。 2. 於 li.taipei -

#57.士林區調解 - 台灣商業櫃台

調解委員會 業務職掌暨電話分機一覽表( 臺北市士林區公所網路電話(另開新視窗) 本所總機:02-28826200). 職稱, 預算員額數, 工作項目, 聯絡分機. 調解委員會吳 . 於 bizdatatw.com -

#58.內政部全球資訊網-中文網-區長

臺北市士林區公所區長(現任) 臺北市殯葬管理處處長臺北市政府民政局科長臺北市萬華區戶政事務所主任. 辦公地址. 臺北市士林區中正路439號8樓. 聯絡電話(辦公). 於 www.moi.gov.tw -

#59.110—111 年度新北市政府法律服務律師團服務律師專長簡歷表

新北市勞資調解協會調解人. 11. 余昇峯不動產、家事、刑事. 銘傳大學法學士. 1. 中華民國仲裁協會仲裁人. 2. 士林區公所調解委員會調解委員. 3. 雲林地方法院法官助理. 於 www.law.ntpc.gov.tw