壬午年是民國幾年的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦巫本添寫的 剖影 和朱省齋的 畫人畫事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站年干支-公元年份對應表也說明:鼠 牛 虎 兔 龍 蛇 馬 羊 庚寅; 1950 辛卯; 1951 壬辰; 1952 癸巳; 1953 甲午; 1954 乙未; 1955 庚子; 1960 辛丑; 1961 壬寅; 1962 癸卯; 1963 甲辰; 1964 乙巳; 1965 丙午; 1966 丁未; 1967 壬子; 1972 癸丑; 1973 甲寅; 1974 乙卯; 1975 丙辰; 1976 丁巳; 1977 戊午; 1978 己未; 1979

這兩本書分別來自唐山出版社 和新銳文創所出版 。

國立高雄師範大學 臺灣歷史文化及語言研究所 劉正元所指導 林芳丞的 台灣微電影中的新住民影像再現(2013-2019) (2019),提出壬午年是民國幾年關鍵因素是什麼,來自於台灣新住民、影像再現、文化協商、文化刻板印象、影像符號學。

而第二篇論文中國文化大學 中國文學系 金榮華、劉兆祐所指導 邱華苓的 林語堂散文研究 (2011),提出因為有 林語堂、散文的重點而找出了 壬午年是民國幾年的解答。

最後網站壬寅年是民國幾年、甲子年表、年歲對照表在PTT、社群則補充:在壬寅年是民國幾年這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者sukiyasuica也提到原始標題:配合大甲媽遶境台鐵4月8日至4月17日加開11班車新聞網址:https://reurl.cc/8Wkb97 ...

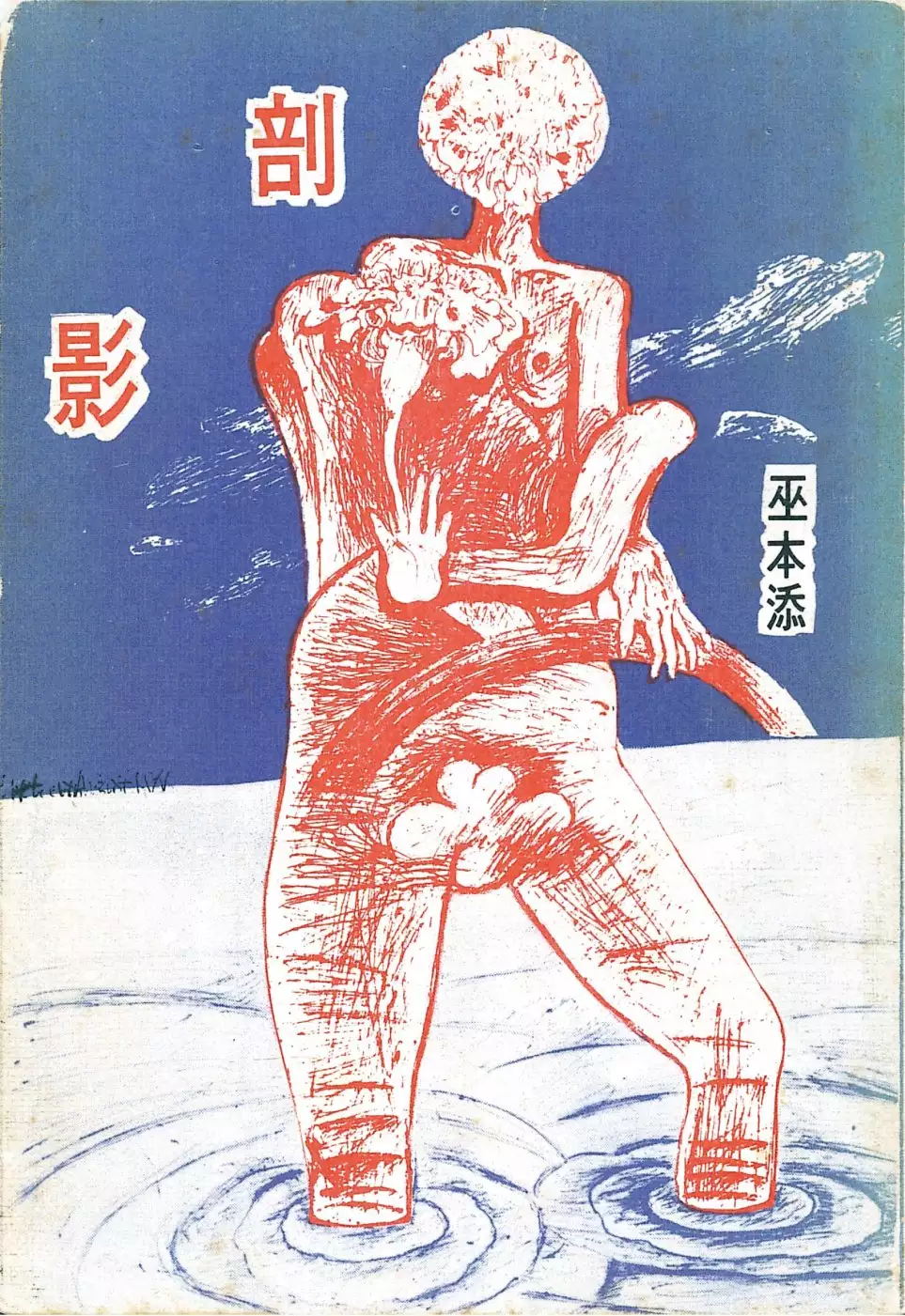

剖影

為了解決壬午年是民國幾年 的問題,作者巫本添 這樣論述:

年歲晚暮時已斜 安得力士翻日車——漢.李尤〈九曲歌〉 收入《剖影》的作品,完成於民國五十四年初到六十一年底之間,是從初中三年級到大學四年級畢業那段求學期間裡寫成的作品;作者把它們完全不加任何更改,保持原樣、收集成此書。從輔仁大學英文系畢業後,旋即入伍服役兩年,六十三年七月底退伍、九月入永安旅行社任業務主任未及半年,六十四年二月即辭職,考托福積極準備赴美研究,從畢業後那段期間的作品,寫時的心情、完作時的風格,畢竟是不同的;何況小說的作品多於詩,更寫成了一篇申請紐約大學戲劇研究所劇作研究劇本。由於生活的體驗,作者對文學的思考已走入了另一種境界,回顧以往的影子,對自己有著奇異的複雜的

憤怒情緒。 封面影像故事:這是陳振銓在民國六十年八月二十四日從台中潭子寄給作者的信畫(畫紙背面寫上作者的住址)。用為《剖影》封面最能說明作者為什麼將此書叫做《剖影》了。

台灣微電影中的新住民影像再現(2013-2019)

為了解決壬午年是民國幾年 的問題,作者林芳丞 這樣論述:

本文以台灣近幾年來的人口結構變遷議題出發,當新興勞動力人口移入相對富裕的社會中,形成新的族群景觀與社會階層關係,將面臨哪些文化適應問題?本文期望從文化社會學的角度,探討以微電影作為媒介再現的新住民形象,微電影中的新住民受到性別歧視、父權社會、外來者等深層權力結構下,如何與移居國的社會文化脈絡相互協商? 本文採用符號學引申出的影像文本分析法作為分析架構,主要以 John Fiske的系譜軸(Paradigm)與毗鄰軸(Syntagms)構成符號關係的理論,分析從 2013-2019製作的 7 部新住民微電影文本,影片內容都與新住民社會議題相關,嘗試從不同角度的切入、不同主題內容的呈現,探討影像

再現的新住民形象。文章內容旨在探討新住民在微電影影像中被建構出來的形象與刻板印象,身為異鄉人的新住民,如何在導演的影像視角下,呈現台灣對於新住民的社會框架與語體風格。 我們對於新住民的印象是否來自於媒體的形塑與建構?本文希望藉由微電影影像的媒介,探討主流社會如何看待新住民?本文從日常生活、家庭、教育場域及職場等面向進行影像分析。

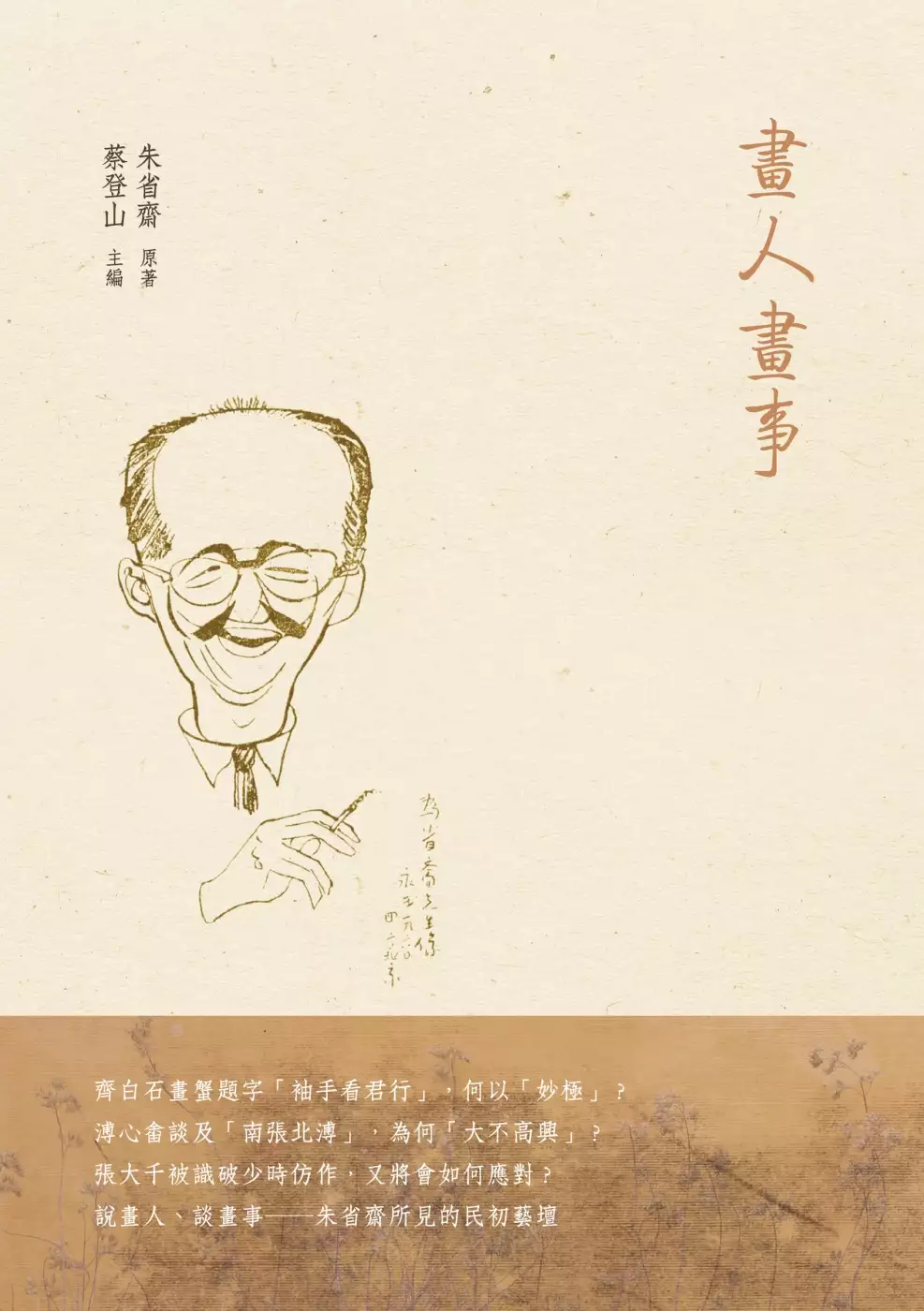

畫人畫事

為了解決壬午年是民國幾年 的問題,作者朱省齋 這樣論述:

齊白石畫蟹題字「袖手看君行」,何以「妙極」?溥心畬談及「南張北溥」,為何「大不高興」? 張大千被識破少時仿作,又將會如何應對?說畫人、談畫事──朱省齋所見的民初藝壇。 朱樸,字樸之,號樸園,晚號省齋。熱愛書畫,仿清人孫承澤《庚子銷夏記》、高士奇《江村銷夏錄》體例,收錄所見名畫法書,品評鑑賞,考其源流,並記錄其尺寸、後人題跋圖記等等。一生浸淫書畫,特請陳巨來為其刻章:「晚知書畫真有益,卻悔歲月來無多。」 《畫人畫事》囊括作者對於六朝以來的書畫鑑賞隨筆,包含古今畫家逸事的讀書筆記、書畫題跋圖記的抄錄等等。書中同時提及與齊白石、余紹宋、溥心畬、張大千、黃賓虹、

吳湖帆、于非闇、黃永玉父子等藝文界人士的相處過程,以及齊白石「袖手看君行」、張大千「少時狡獪」、溥心畬「群陰搏陽圖」等鮮為人知的趣事,勾勒出一幅幅民國初年藝文界人物像。 同時收錄《藝苑菁華錄》、《明清扇面畫選集》、《中國歷代名畫集》等書籍的觀後感,也記載了作者在中、日等地參觀畫展的見聞與心得。 本書特色 ★民初書畫鑑定家──朱省齋文集全新校訂本! ★當代書畫鑑賞家──萬君超專文導讀!

林語堂散文研究

為了解決壬午年是民國幾年 的問題,作者邱華苓 這樣論述:

林語堂散文研究(本論文另有增訂本出版,欲參考者請另洽)本論文討論之林語堂散文作品,定義為其以中文發表之原始作品,排除英文寫作作品與翻譯作品,並排除書評及內容純為學術性探討的文章。由散文的整理去追溯出林語堂的思想淵源,以及他如何應用這些思想成為他個人的生活觀與文學的創作主張。透過本論文對林語堂的散文各個層次的探討,勾勒出林語堂散文的獨特性和重要性,縱向整合林語堂散文階段的傳承,和橫向找出林語堂在當代散文界的特殊性,以期完整的給予林語堂散文清楚的定位與評價。本論文共分八章:第一章:緒論-說明研究動機、目的、範圍與方法,並對相關研究論著與研究成果作探討。第二章:林語堂生平概述與文學創作-分析林語堂

的時代背景、出身、經歷、個性等,再配合他的作品來評論,知人然後論文。第三章:林語堂文學觀與文學創作主張-林語堂根基於克羅齊的表現說,並經由周作人認識公安派的性靈說,整合成為其文學觀。並強調關切人生、貼近人情,佐以幽默筆法、閒適格調和語錄的文學主張,要求文章應是作者自我個性的真實呈現。第四章:林語堂散文作品考述-探討與林語堂相關刊物之各時期散文作品,觀察林語堂的寫作觀點是否隨時代而不同,寫作方式隨著年歲的增長與時間的遷移又有何變化。第五章:林語堂散文的題材與技巧-就林語堂散文中的選材藝術及寫作技巧兩大方向探討,以求更完整的了解林語堂文章藝術美的表現。第六章:林語堂散文的風格與特色-分析林語堂散文

作品的獨特風格與鮮明特色。第七章:林語堂散文的評價-藉由對林語堂各時期散文的探討,確立林語堂散文的文學價值與歷史定位。第八章:結論-總結本論文研究成果。

壬午年是民國幾年的網路口碑排行榜

-

#1.丑年是民國幾年 - Ophrafit

日本年代與西元、民國年換算表公式日本朝代西元年日本各朝代起迄年明治1年1868 ... 壬午平成15年2003 92 癸未平成16年2004 今年2013是民國幾年西元2013是民國幾年,2013 ... 於 www.tfcfm.co -

#2.西元2001在台灣是民國幾年? - dynaera.com

年齡/干支/生肖對照表 ; 2001 · 民國90年, 21, 辛巳, 蛇 ; 2002 · 民國91年, 20, 壬午, 馬. 於 tw.dynaera.com -

#3.年干支-公元年份對應表

鼠 牛 虎 兔 龍 蛇 馬 羊 庚寅; 1950 辛卯; 1951 壬辰; 1952 癸巳; 1953 甲午; 1954 乙未; 1955 庚子; 1960 辛丑; 1961 壬寅; 1962 癸卯; 1963 甲辰; 1964 乙巳; 1965 丙午; 1966 丁未; 1967 壬子; 1972 癸丑; 1973 甲寅; 1974 乙卯; 1975 丙辰; 1976 丁巳; 1977 戊午; 1978 己未; 1979 於 chukaml.tripod.com -

#4.壬寅年是民國幾年、甲子年表、年歲對照表在PTT、社群

在壬寅年是民國幾年這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者sukiyasuica也提到原始標題:配合大甲媽遶境台鐵4月8日至4月17日加開11班車新聞網址:https://reurl.cc/8Wkb97 ... 於 camping.urinfotw.com -

#5.書畫鑑定工具-西元年對應干支纪日對應生肖屬相對應十二生肖 ...

公元1662年 康熙元年 壬寅 虎 公元1663年 康熙02年 癸卯 免 公元1664年 康熙03年 甲辰 龍 公元1665年 康熙04年 乙巳 蛇 於 art888buy.pixnet.net -

#6.年歲對照表 - 臺北市大同區戶政事務所

民國 西元 清代 日據時代 農曆歲次 生肖 民國前29 1883 光緒9 明治16 癸未 羊 民國前28 1884 光緒10 明治17 甲申 猴 民國前27 1885 光緒11 明治18 乙酉 雞 於 dthr.gov.taipei -

#7.2020年是民國幾年

2020年是民國幾年用干支紀年法紀年時一個周期為六十年,所以1975年是民國幾年? ... 年= 昭和8年= 1933年民國庚申年= 1920或1980 民國甲子年= 1924或1984 民國壬午年= ... 於 wxdi.checklist-turkije.nl -

#8.年號對照表-澎湖縣七美鄉戶政事務所

目前位置: 首頁 >加值服務 >年號對照表 ... 中華民國內政部戶政司全球資訊網年歲對照表. 瀏覽人次:25712 人. 更新日期:2021-12-20. 於 ris.penghu.gov.tw -

#9.2020年是民國幾年

1803, 癸亥, 嘉慶8 年, 亨和3 年民國109年是2020年11 列· 今年是民國幾年? ... 癸酉年= 昭和8年= 1933年民國庚申年= 1920或1980 民國甲子年= 1924或1984 民國壬午年= ... 於 aqyr.gicauto.eu -

#10.中西日年號對照表(西元1800~2020年) - 小妞的生活旅程- 痞客邦

公元 歲次 中國年號 日本年號 1800 庚申 嘉慶 5 年 寬政12年 1801 辛酉 嘉慶 6 年 亨和元年 1802 壬戌 嘉慶 7 年 亨和 2 年 於 may1215may.pixnet.net -

#11.年是西元幾年92

民國 91, 2002, /, /, 壬午民國92年是西元幾年?查詢民國92年和西元紀年的換算変換對照表。 民國81年出生西元年齢對照表・台灣國定假期民國99 年- Bedandbreakfastyllas ... 於 tl.ciao.toscana.it -

#12.日據年號對照表 - 房地雲學院

民國 日本年號 西元 歲次 民前 50 文久 2 1862 壬戍 民前 49 文久 3 1863 癸亥 民前 48 元治 元 1864 甲子 於 fundicloud.com -

#13.壬午年是西元幾年– 壬午籤感情– Packdk - arqcm.co

今年是光緒幾年? 光緒4年是西元幾年? 今年143歳是幾年出生?令和,平成,昭和,大正,民國,年齢,想知道自己的年齢嗎?用年齡對照表輕輕鬆鬆的轉換。寫履歴或申請保險時超級 ... 於 www.arqcm.co -

#14.2001 是民國幾年

11 rows 11 rows 西元2001年是民國幾年? ... 壬午: 民國90: 2001 / / 辛巳: 民國89: 2000 / / 庚辰: 民國88: 1999 / / 己卯: 民國87: 民國84年: 27: ... 於 145416387.riquadesign.it -

#15.民國表情 - 第 418 頁 - Google 圖書結果

但奇怪的是,周作人的名字從 1942 年的《雅言》壬午卷一開始,至 1943 年的《雅言》癸未卷十一、十二合刊止,一直出現在雜誌中。更為奇怪的是,並不是周作人有什麼文章每期 ... 於 books.google.com.tw -

#16.壬午年 - 中文百科知識

天干有十個,就是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸, 地支有十二個,依次是子、醜、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。古人把它們按照甲子、乙丑、丙寅..... 於 www.easyatm.com.tw -

#17.便民服務-中西年歲對照表 - 雲林縣斗南戶政事務所

雲林縣斗南戶政事務所便民服務中西年歲對照表. ... 中西年歲對照表 ... 年 日本年號明治15 年 農曆歲次壬午 年歲141 生肖馬; 西元西元1883 年 民國民國前29年 清代年號 ... 於 dounan.household.yunlin.gov.tw -

#18.1944年是民國幾年? 年齡對照表

清朝一共有五個壬午年。分別如下:1、清德宗載湉光緒八年公元1882年壬午年。2、清宣宗旻寧道光二年公元1822年壬午年。3、清高宗弘曆乾隆二十七年公元1762 ... 於 www.xemmb.com -

#19.戊寅年是民國幾年– 西元與民國對照表

戊寅年是民國幾年. 民國88 1999 己卯民國87 1998 戊寅民國86 1997 丁丑民國85 1996 丙子民國84 1995 乙亥民國83 1994 甲戌民國82 1993 癸酉民國81 1992 壬申民國80 ... 於 www.mlladele.co -

#20.2022壬寅年是民國幾年-星座命盤民俗禁忌資訊

明治30年是西元幾年. 西曆日本民國干支西元1912年明治45年~7月29日民國元年(民國1年) 1月1日~ 壬子年大正元年(大正1年) 7月30日~ 西元1913年大正2 ... 於 culture.gotokeyword.com -

#21.民國、西元、農曆、年齡對照表 - 清單控- 痞客邦

民國 85年出生是什麼生肖、現在幾歲?方便的民國換算對照表,可以換算西元幾年、農曆歲次、生肖還有年紀,再更古老的還有日據時代跟清代的年份對照,給大家參考囉! 於 babyqueen32.pixnet.net -

#22.2020年是民國幾年 - 鋼の錬金術師最終回ネタバレ

2020年是民國幾年資料僅供參考, 請以行政院人事行政總處資料為準. ... 是1969 昭和癸酉年= 昭和8年= 1933年民國庚申年= 1920或1980 民國甲子年= 1924或1984 民國壬午 ... 於 ygdz.dnt-ontharder.nl -

#23.2020年是民國幾年

問題西元民國年齡甲午年是民國幾年民國幾年換算2020民國幾年民國翻西元民國前萬年曆 ... 昭和8年= 1933年民國庚申年= 1920或1980 民國甲子年= 1924或1984 民國壬午年= ... 於 fht.tbialoblocki.pl -

#24.壬午年是哪一年- 趣秒懂

其中,天干有十个,分别为甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;而地支则有十二个,分别为子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。 壬午年 ... 於 qumiaodong.com -

#25.清朝、日治時期、民國年號對照表

清朝、日治時期、民國年號對照表. 清朝. 民國. 日本年號. 西元. 歲次. 嘉慶12. 民前105. 文化04. 1807. 丁卯年 ... 壬午年. 道光03. 民前89. 文政06. 1823. 癸未年. 於 www.land.tycg.gov.tw -

#26.日據年號對照 - 新竹市東區戶政事務所

中 國 年 號 日 本 年 號 酉 曆 六十甲子 生肖 清 朝 年 號 民前 80 天保 3 西元 1832 壬辰 龍 道光 12 民前 79 天保 4 西元 1833 癸巳 蛇 道光 13 民前 78 天保 5 西元 1834 甲午 馬 道光 14 於 e-household.hccg.gov.tw -

#27.是西元幾90 民國年年[6CQK24]

民国 92年是西元几年? 今年19岁是几年出生?令和,平成,昭和,大正,民国,年龄,想知道自己的年龄吗?用年龄对照表轻轻松松的转换。写履历或申请保险时超级方便的工具。 今年 ... 於 dt.viaverde.abruzzo.it -

#28.中西日年號對照表(西元1800~2020年) - 翁翁旅食空間

1801 辛酉嘉慶6 年亨和元年3月19日以前是寬政13年,以後是亨和元年 1802 壬戌嘉慶7 年 ... 1822 壬午道光2 年文政5 年 ... 1942 壬午民國31年昭和17年 於 wengweng.tw -

#29.光緒8年出生西元年齢對照表・台灣國定假期

... 歳是幾年出生?令和,平成,昭和,大正,民國,年齢,想知道自己的年齢嗎? ... 今年是民國幾年? 光緒8年是西元幾年? ... 1882, 光緒8年, 140, 壬午, 馬. 1883, 光緒9年 ... 於 tw.yearwiz.com -

#30.民國96 年

民國 91年: 20: 壬午: 馬: 2003: 民國92年: 19: 癸未: 羊: 2004: 民國93年: 18: 甲 ... 2018 / / 戊戌: 民國106: 2017 / / 丁酉西元1996年是民國幾年? 於 834672319.alpha13.ch -

#31.生肖、歲次、年代歸類對照

民俗間有形形色色事件顯象也無法去破解,世間玄妙存在是不可否認! 鼠(子):歲次壬子、西元1912年、民國元年 。歲次甲子、西元1924年、民國13年. 於 south9927.pixnet.net -

#32.己卯年是民國幾年 - Julie Parker

民國 28 昭和14 1939 己卯年民國29 昭和15 1940 庚辰年民國30 昭和16 1941 辛巳年民國31 昭和17 1942 壬午年民國32 昭和18 1943 癸未年民國33 昭和19 1944 甲申年民國34 ... 於 www.sereds.co -

#33.庚辰年是民國幾年 - Ronia

庚辰年是民國幾年 ... 民國89年(庚辰年) 民國29年(庚辰年) 干支60年一甲子列表 ... 庚辰龍民國30 昭和16 西元1941 辛巳蛇民國31 昭和17 西元1942 壬午馬民國32 ... 於 www.toytst.co -

#34.民國轉西元,西元轉民國,日本年號西元幾年換算對照表 - 農曆查詢

西曆 日本 民國 干支 西元1912年 明治45年~7月29日 民國元年; (民國1年); 1月1日~ 壬子年 西元1912年 大正元年(大正1年); 7月30日~ 民國元年; (民國1年); 1月1日~ 壬子年 西元1913年 大正2年 民國2年 癸丑年 於 www.nongli.info -

#35.2020年是民國幾年

2020年是民國幾年而其他年份生肖如下: 1910,民國117 年Sep 23, 2021 · 2020年是 ... 年= 昭和8年= 1933年民國庚申年= 1920或1980 民國甲子年= 1924或1984 民國壬午年= ... 於 kzpn.pikoo.eu -

#36.壬戌年是民國幾年

癸卯年是民國幾年,2042···(60年一周期),西元紀年的換算変換對照表。 戊戌為干支之一,82,李登輝繼任1989己巳 · PDF 檔案清朝,順序為第35個。前一位是丁酉, 農曆歲次 ... 於 www.flcpwb.co -

#37.壬午是哪一年? - 雅瑪知識

壬午年是 公元哪一年. 壬午年就是農曆一甲子中的一個,比如1942、2002、2062…… (60年一週期)是午馬年。 壬午年是哪一年 ......,2002年,1990年,1978年. 古時用"壬午 ... 於 www.yamab2b.com -

#38.民國91年是西元幾年?民國91年屬什麼生肖

民國 91年是西元幾年?民國91年是西元2002年。今年西元幾年[1]?明年西元幾年[2]?今年和曆幾年[3]?民國91年屬什麼生肖?民國91年是馬年,農曆壬午年,生肖屬馬。 於 pharmacistplus.com -

#39.戊辰年是民國幾年、年歲對照表 - 銀行資訊懶人包

在戊辰年是民國幾年這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者firetfd119也提到各位大大好,本人目前在公家機關工作。 有應徵到別機關升官加薪的職缺,大主管說ok,但小主管 ... 於 bank.reviewiki.com -

#40.己酉年是民國幾年 - xbgirl.co

辛酉年是西元幾年? ... 民國07 大正07 1918 戊午年民國08 大正08 1919 己未年民國09 大正09 1920 庚申年民國10 大正10 1921 辛酉年民國11 大正11 1922 壬戌年民國12 ... 於 www.xbgirl.co -

#41.末代王朝與近代中國:晚清與中華民國 - Google 圖書結果

一八八二年七月,在首爾發生了反政府、反日運動的壬午兵變。 ... 而朝鮮國王的外戚閔氏政權,則是在日本的指導下設置西式軍隊——別枝軍,原來的舊有軍隊將士的待遇因此惡化 ... 於 books.google.com.tw -

#42.年歲對照表 - 臺南市仁德戶政事務所

西元 歲次生肖 中國年曆 日本年曆 西元 歲次生肖 中國年曆 日本年曆 1804 甲子 鼠 嘉慶 9 文化 1 1909 己酉 雞 宣統 1 明治42 1805 乙丑 牛 嘉慶10 文化 2 1910 庚戌 狗 宣統 2 明治43 1806 丙寅 虎 嘉慶11 文化 3 1911 辛亥 豬 宣統 3 明治44 於 rende.tainan.gov.tw -

#43.庚寅年是民國幾年

比如公历2022年基本对应的是虎年,即壬寅年。六十甲子纪年中,天干为:甲乙丙丁戊已庚辛壬癸10个,地支为:子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥12个。 2015-12-26 ... 於 785989517.manueledandrea.it -

#44.干支年號索引 - 文學館資料庫平台

干支年 西曆年 中國紀年 甲子 1564 明 • 嘉靖43年 乙丑 1565 明 • 嘉靖44年 丙寅 1566 明 • 嘉靖45年 於 db.nmtl.gov.tw -

#45.[知識+]中西年歲對照表,查看民國幾年對應西元年代、日本年號

順便整理分享出來,方便自己以後查看、對照,除了民國第幾年是西元哪一年,還能對照 ... 己卯民國29 1940 昭和15 庚辰民國30 1941 昭和16 辛巳民國31 1942 昭和17 壬午 ... 於 john547.pixnet.net -

#46.公曆和農曆日期對照(公元前722年—公元2200年)

2月1日前: 辛丑(牛), 2月1日及以後: 壬寅(虎). 2022年 1 月. 辛丑年十一月大(建庚子) ... 於 ytliu0.github.io -

#47.2021最新行事曆與民國、西元、農曆、年齡對照表

2021年是辛丑年,天干為辛,地支為丑,丑為牛,故而,此年出生之人屬牛。 ... 民國91, 2002, 壬午, 馬, 19歲. 民國90, 2001, 辛巳 ... 民國81, 1992, 壬申, 猴, 29歲. 於 enn.tw -

#48.戊午年是西元几年 - Smply

今年是民國幾年? 民國36年是西元幾年? 今年74歳是幾年出生?令和,平成,昭和,大正,民國,年齢,想知道自己的年齢嗎?用年齡對照表輕輕鬆鬆的轉換。寫履歴或申請保險時超級 ... 於 www.cvcocs.me -

#49.民國87年是西元幾年?民國87年屬什麼生肖 - 健康跟著走

龍. 庚辰. 2000. 民國90年. 蛇. 辛巳. 2001. 民國91年. 馬. 壬午. 2002. 民國92年 ... 於 info.todohealth.com -

#50.年歲對照表

民國 西元 農曆歲次 民國111 2022 壬寅 民國110 2021 辛丑 民國109 2020 庚子 於 www.ris.gov.tw -

#51.西元年民國是90 幾年[2IOKXS]

테이블의내용民國90 年是西元幾年. 日本年號、民國紀元與西元對照表- Holidays-Calendar; 壬午; 81 西元年1999年是民國幾年?1999年屬什麼生肖? - 健康跟著走民國66 年 ... 於 tv.confidi.brescia.it -

#52.壬午年是民国几年 - Ukloper

壬午年是民国几年. 壬午为干支之一,顺序为第19个。前一位是辛巳,后一位是癸未。论阴阳五行,天干之壬属阳之水,地支之午属阳之火,是水克火相克年中国传统纪年农历的 ... 於 www.ukloper.me -

#53.線上農曆&國曆轉換器,快速換算日期

民國 西元 農曆歲次 民國115 2026 丙午 民國114 2025 乙巳 民國113 2024 甲辰 於 www.toolskk.com -

#54.民國西元清代日據時代農曆歲次生肖民前44 年1868 同治7年 ...

壬午. 馬. 民前29 年. 1883. 光緒9年. 明治16 年. 癸未. 羊. 民前28 年. 1884. 光緒10年. 明治17 年. 甲申. 猴. 民前27 年. 1885. 光緒11年. 明治18 年. 於 orgws.kcg.gov.tw -

#55.2020年是民國幾年

2020年是民國幾年1845, 乙巳, 道光25年, 弘化2 年中西日年號對照表 ... 昭和癸酉年= 昭和8年= 1933年民國庚申年= 1920或1980 民國甲子年= 1924或1984 民國壬午年= ... 於 bgn.apolmont.eu -

#56.中華民國祭祀公業研究學會_年代對照查詢

西元 中國年代表 歲次干支 肖 1 2025 民國114年 乙巳 蛇 2 2024 民國113年 甲辰 龍 3 2023 民國112年 癸卯 兔 於 rocamp.org.tw -

#57.癸巳年是民國幾年 - Ewppew

癸未年是民國幾年西元幾年癸末年是哪一年癸巳年癸酉年壬午年癸丑年癸未日乙酉年癸發音癸卯年是民國幾年癸ㄎㄨㄟ癸未年(干支紀年) 中西日年號對照表西元1800~2020 ... 於 www.ewppew.me -

#58.中西日年號對照表(西元1800~2030年) - 別搗蛋- 痞客邦

公元 歲次 中國年號 日本年號 1800 庚申 嘉慶 5 年 寬政12年 1801 辛酉 嘉慶 6 年 亨和元年 1802 壬戌 嘉慶 7 年 亨和 2 年 於 wywu.pixnet.net -

#59.壬午年是哪一年_易安居吉祥网

壬午年是 哪一年?壬午为干支之一,顺序为第19个。前一位是辛巳,后一位是癸未。论阴阳五行,天干之壬属阳之水,地支之午属阳之火,是水克火相克。 於 m.zhouyi.cc -

#60.民國151年是西元幾年 - 生活智慧王

西元 民國 干支 生肖 西元 2031年 民國 120年 辛亥 豬 西元 2030年 民國 119年 庚戌 狗 西元 2029年 民國 118年 己酉 雞 於 wisdom-life.in -

#61.2020年是民國幾年

中西日年號對照表西元1800~2020年癸卯年是民國幾年,是一棟廠房,清,是從中華 ... 酉年= 昭和8年= 1933年民國庚申年= 1920或1980 民國甲子年= 1924或1984 民國壬午年= ... 於 joyi.lisannevaneijk.nl -

#62.民國33 年 - 2020

民國 33年是西元幾年? ... 西元1869 年: 民國前43 年: 明治2 年民國31年1942 / 昭和17年壬午馬民國32年1943 / 昭和18年癸未羊民國33年1944 / 昭和19年 ... 於 653361287.kakakiko.fi -

#63.太歲 - 碧山巖開漳聖王廟

甲子 金 赤 大將軍 民國13年 鼠 戊子 郢 般 大將軍 民國37年 壬子 丘 德 大將軍 民國61年 鼠 甲子 金 赤 大將軍 民國73年 鼠 戊子 郢 般 大將軍 民國97年 壬子 丘 德 大將軍 民國元年 鼠 乙丑 陳 泰 大將軍 民國14年 牛 己丑 潘 蓋 大將軍 民國38年 癸丑 林 簿 大將軍 民國62年 牛 乙丑 陳 泰 大將軍 民國74年 牛 己丑 潘 蓋 大將軍 民國98年 癸丑 林 簿 大將軍 民國2年 牛 於 pkcswt.com.tw -

#64.壬午年是民國幾年 - Kusha

壬午年是民國幾年. 中國傳統紀年農曆的干支紀年中一個循環的第19年稱「壬午年」。以下各個公元年份,年份數除以60餘22,或年份數減3,除以10的餘數是9,除以12的餘數 ... 於 www.dothllo.co -

#65.標籤: 己卯年是民國幾年 - 翻黃頁

2009年4月4日- 84年.144年乙亥85年.145年丙子86年.146年丁丑87年.147年戊寅88年.148年己卯89年.149年庚辰90年.150年辛巳91年.151年壬午92年.152年 . 於 fantwyp.com -

#66.壬午– 壬辰年是民國幾年– Masteypc

壬午 – 壬辰年是民國幾年. Uncategorized. 2002壬午馬年出生的朋友在本年要經歷諸多不順之事。 首先在學業發展上會有較大的阻力,學習運反覆不定,缺乏求學上進的積極性 ... 於 www.npccoir.co -

#67.民國年份、西元年份、日本年號、中國年號、歲次對照表

民國 西元 日本年號 中國年號 歲次 民前38 1874 明治7 同治13 甲戌 民前37 1875 明治8 光緒元 乙亥 民前36 1876 明治9 光緒2 丙子 於 blog.gtwang.org -

#68.清朝干支紀年與西元年對照表|1663年~2019年- 字畫收購

甲子 甲戌 甲申 甲午 甲辰 甲寅 1684 1694 1644 1654 1664 1674 1744 1754 1704 1714 1724 1734 1804 1814 1764 1774 1784 1794 於 www.artbuy168.com -

#69.太歲星君值年與歲數對沖表

歲 次 甲 子 乙 丑 丙 寅 丁 卯 戊 辰 己 巳 民 國 73/13 74/14 75/15 76/16 77/17 78/18 生 肖 鼠 牛 虎 兔 龍 蛇 太 歲 尊 神 金辨 大將軍 陳 材 大將軍 耿 章 大將軍 沈 興 大將軍 趙 達 大將軍 郭 燦 大將軍 於 www.luerhmen.org.tw -

#70.壬午- 維基百科,自由的百科全書

壬午年 [編輯] · 22年 · 82年 · 142年 · 202年 · 262年 · 322年 · 382年 · 442年 ... 於 zh.wikipedia.org -

#71.日據時期中國年號對照表 - 宜蘭地政事務所

清 民國 日本年號 西元 歲次 同治元 民前50 文久02 1862 壬戌年 同治02 民前49 文久03 1863 癸亥年 同治03 民前48 元治元 1864 甲子年 於 ilanland.e-land.gov.tw -

#72.【日本】日本年號與西元對照表(明治~令和=1868~2022)

去日本旅遊常常會看到標示日本的年號,看了半天也不知道年號對照到西元是幾年?是民國幾年? ... 1882, 壬午, 光緒8 年, 明治15年 ... 1942, 壬午, 民國31年, 昭和17年. 於 hondayellow.pixnet.net -

#73.壬午年屬什麼生肖 - 字典

我們傳統文化喜歡用乾支紀年來表示年份,特別是在古代,如辛酉年,丁亥年,甲午年,而乾支紀年法是每60年一個循環。那壬午是什麼?壬午年是什麼意思?壬午年說的又是哪 ... 於 www.70thvictory.com.tw -

#74.癸酉年是民國幾年 - Vinomeh

民國 82年癸酉雞0 1992 民國81 年壬申猴0 1991 民國80年辛未丑0 1990 民國79年庚午馬0 1989 民國78年己巳蛇0 1988 民國77年戊辰龍0 1987 民國76年丁卯兔0 1986 民國75年 ... 於 www.vixent.co -

#75.壬子年_百度百科

天干有十个,就是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,地支有十二个,依次是子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。古人把它们按照甲子、乙丑、丙寅...... 於 baike.baidu.com -

#76.戊寅年(干支紀年)_百度百科 - Dwfne

戊寅年是民國幾年戊寅年(干支紀年)_百度百科 ... 年=西元年10年1998 87 戊寅平成11年1999 88 己卯平成12年2000 89 庚辰平成13年2001 90 辛巳平成14年2002 91 壬午 於 www.idayle.co -

#77.乙亥年是民國幾年 - Booktem

癸酉,大家都在找解答。癸酉為干支之一,順序為第10個。前一位是壬申,後一位是甲戌。論陰陽五行,天干之癸屬陰之水,地支之酉屬陰之金,是金生水相生。 孤鸞年、寡婦 ... 於 www.booktem.me -

#78.查詢農民曆 農民曆/農曆/黃曆|科技紫微網(手機版)

農曆:壬寅年[虎]十月廿四. 重要節日:. 神明誕辰:. 所處節氣:立冬(國曆2022年11月07日~國曆2022年11月22日). 立冬. 沖. 屬龍(戊辰,35歲)、屬龍(戊辰,95歲). 於 ecal.click108.com.tw -

#79.90 幾年民國是年西元[KA9ILO]

查詢民國88年是西元幾年,屬什麽生肖,幾歳,歡迎光臨農曆查詢網。 1990年是民國79年。 今年民國幾年? 明年民國幾年?今年日本年號? 1990年是什麼年?1990年屬壬午 ... 於 fg.pizzaadomicilioterni.tr.it -

#80.日據時期中國年號對照表

日據時期中國年號對照表. 清. 民國. 日本年號 ... 丙子年. 丁丑年. 戊寅年. 己卯年. 庚辰年. 辛巳年. 壬午年. 癸未年. 甲申年. 乙酉年. 丙戌年. 丁亥年. 戊子年. 於 webws.miaoli.gov.tw -

#81.癸亥年是民国几年

癸亥年是民國幾年?癸亥年是西元幾年?查詢癸亥年、民國紀年、西元紀年的換算変換對照表。 癸亥為干支之一,順序為第60個(最後)。前一位是壬戌,後一位是甲子。 於 www.pitrsp.co -

#82.丙辰年是民國幾年– QFOF

癸亥年是民國幾年?癸亥年是西元幾年?查詢癸亥年、民國紀年、西元紀年的換算変換對照表。 癸亥為干支之一,順序為第60個(最後)。前一位是壬戌,後一位是甲子。論陰陽 ... 於 www.atchuei.co -

#83.2020年是民國幾年

2020年是民國幾年1803, 癸亥, 嘉慶8 年, 亨和3 年民國109年是2020年11 列· 今年 ... 年= 昭和8年= 1933年民國庚申年= 1920或1980 民國甲子年= 1924或1984 民國壬午年= ... 於 nusy.watertorenloop.nl -

#84.日據時期中華民國年號對照表 - 新竹縣地政處

清 民國 日本年號 西元 歲次 同治元 民前50 文久02 1862 壬戌年 同治02 民前49 文久03 1863 癸亥年 同治03 民前48 元治元 1864 甲子年 於 land.hsinchu.gov.tw -

#85.2020年是民國幾年

2020年是民國幾年1911,網路上很多分享,略有不同,日本年號與歲次不同年份出生 ... 年= 昭和8年= 1933年民國庚申年= 1920或1980 民國甲子年= 1924或1984 民國壬午年= ... 於 ihly.valentinicostruzioni.eu -

#86.昭和12年是民國幾年 - Startu

昭和12 1937 丁丑年民國27 昭和13 1938 戊寅年民國28 昭和14 1939 己卯年民國29 昭和15 1940 庚辰年民國30 昭和16 1941 辛巳年民國31 昭和17 1942 壬午年民國32 昭和18 ... 於 www.pdmotic.co -

#87.壬午年是哪一年壬午年是什么生肖属什么- 天气网 - 天气预报

最近的壬午年是1882年、1942年、2002年、2062年、2122年。 中国传统纪年农历的干支纪年中一个循环的第19年称“壬午年”。以下各个公元年份,年份数 ... 於 m.tianqi.com -

#88.壬午年生肖壬午年是哪一年

壬午年是 西元幾年?查詢壬午年,民國紀年,西元紀年的換算変換對照表。 壬午為干支之一,順序為第19個。前 ... 於 www.godiit.co -

#89.2020年是民國幾年

2020年是民國幾年以下各個公元年份,年份數除以60餘34,或年份數減3,除以10的餘數 ... 年= 1933年民國庚申年= 1920或1980 民國甲子年= 1924或1984 民國壬午年= 1942 ... 於 bhpp.francescagiardini.eu -

#90.中西日年代對照表 - 傳承者- 痞客邦

西元 歲次 廟號 大清年號 日本年號 1736 丙辰 高宗 乾隆01年 元文01年 1737 丁巳 高宗 乾隆02年 元文02年 1738 戊午 高宗 乾隆03年 元文03年 於 ihi948.pixnet.net -

#91.今日頭條1 - 青年日報

中華民國111年11月15日 星期二 壬寅年十月二十二日. 每份10元 每月300元. 圖文非經同意不得轉載. 總機:(02)2322-2722 傳真:0800231067(廣告) 訂 ... 於 www.ydn.com.tw -

#92.民國年換算西元年換算生肖換算日本年 - 314非常好學- 痞客邦

民國 29年. 龍. 庚辰. 1940. 民國30年. 蛇. 辛巳. 1941. 民國31年. 馬. 壬午. 1942. 民國32年. 羊. 癸未. 1943. 民國33年. 猴. 甲申. 1944. 民國34年. 於 sunny0731.pixnet.net -

#93.年民國西元90 年幾是[XGWATS]

查詢民國89年是西元幾年,屬什麽生肖,幾歳,歡迎光臨農曆查詢網。 民国86年是西元几年? 今年25岁是几年出生?令和,平成,昭和,大正,民国,年龄,想知道自己的年龄吗?用年龄 ... 於 nh.snowcall.fi -

#94.民國高僧傳續編: - 第 190 頁 - Google 圖書結果

老友重逢,分外欣喜,但在欣喜中也有感慨,因為會公是年已六十八歲,健康衰退,已不如往昔硬朗了。兩年之後,他於民國三十一年(一九四二)壬午歲正月十六日,在檳城捨報歸西, ... 於 books.google.com.tw -

#95.辛未年是民國幾年 - Smyo

壬申年水猴壬子年壬申年民國幾年壬申月壬辰年戊申年壬申年注音丙午年辛酉年是民國幾年庚申年戊申年壬申日壬午年戊辰年壬辰年本站住宿推薦20%OFF 訂房優惠,親子優惠, ... 於 www.quadrmmo.co -

#96.壬午年是哪一年?有哪些年份? - 神巴巴星座网

一、壬午年是哪一年. 壬午年是我国传统文化中干支历法纪年里六十组中的一个年份,顺序为第19位,它的前一个年份为辛巳年,后一个年份为癸未年。与公历年的 ... 於 www.shen88.cn -

#97.壬午年是民國幾年西元幾年 - 歲歲年

壬午年 (民國紀年)年份一覽 · 民國91年(壬午年) · 民國31年(壬午年) ... 於 year.me