壽豐小吃壽豐店的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳克華寫的 無醫村手記:重回靜浦 和江明麗的 和風老屋旅行散策:尋訪日式建築,走入老台灣的時代記憶、懷舊聚落、生活情境都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【花蓮美食】壽豐小吃慶豐店│花蓮小吃、合菜推薦│2021年 ...也說明:【花蓮美食】壽豐小吃慶豐店│花蓮小吃、合菜推薦│2021年4月新開幕│近慶修院、吉安好客藝術村. 7646. 請往下繼續閱讀.

這兩本書分別來自斑馬線文庫有限公司 和山岳所出版 。

國立高雄師範大學 台灣歷史文化及語言研究所 李文環所指導 蔡珮緹的 臺灣薑母鴨及其產業之研究 (2014),提出壽豐小吃壽豐店關鍵因素是什麼,來自於食補、藥膳、文化中介者、飲食文化、文化產業。

而第二篇論文國立東華大學 族群關係與文化學系 陳宇嘉所指導 鍾蕎憶的 新移民女性在客家庄創業之研究 (2011),提出因為有 新移民女性、微型家庭創業、客家庄的重點而找出了 壽豐小吃壽豐店的解答。

最後網站壽豐2023則補充:位於慶豐的壽豐小吃店. 973 people like this. 1,039 people follow this. 237 … 壽豐小吃菜單. 壽豐小吃推薦. 大概四人份左右,有點便宜到爆炸,大家都認為比鵝肉先生 ...

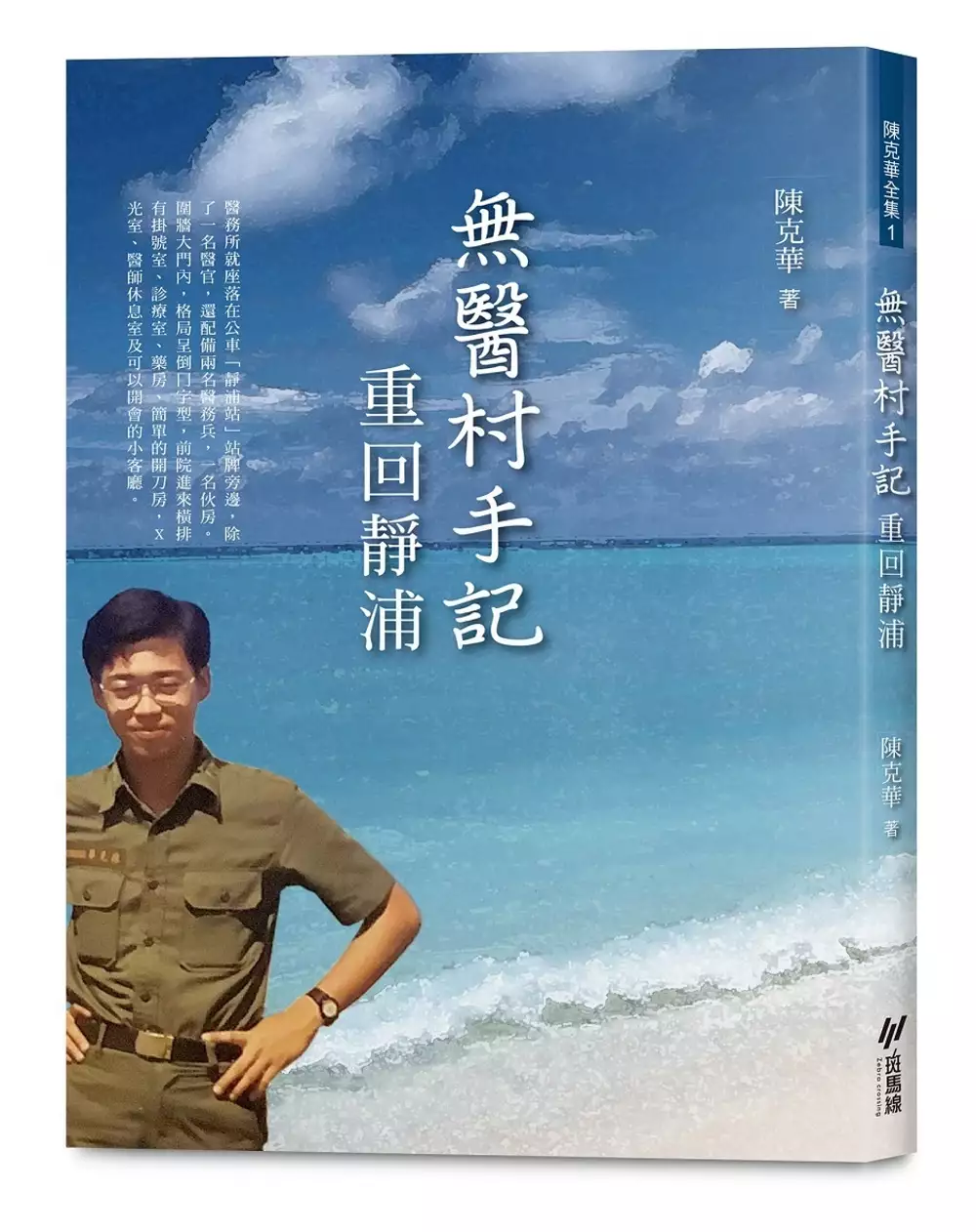

無醫村手記:重回靜浦

為了解決壽豐小吃壽豐店 的問題,作者陳克華 這樣論述:

我是在民國七十六年(一九八七)下半年(確實日期不記得)來到靜浦醫務所的。 自七十五年在花蓮市某營區報到入伍,一直有軍中文化適應的問題。一年後仍未見改善。記得當時每天早點名後,我必然要找個隱密的地方,把才吃下的早餐嘔出來。 一天部隊某長官打棒球被球擊中眼睛,來到父親的診所求診。父親趁機拜託他將我調個單位。於是隔天我便糊里糊塗地被一聲口頭通知,揹包一扛,來到了位於秀姑巒溪出海口附近的壽豐鄉靜浦村,並在此渡過了我預官役的第二年,直到退伍。 那時從花蓮市搭東海岸線的公車,大約要兩個半小時。車子過了大港口,跨過長虹橋,下一站就是靜浦了。那時候的靜浦和花東海岸公路

沿路的其他各個小站,其實沒有太大區別。除了一般民居,就是小吃店,旅店,柑仔店,外加小學和教堂。但靜浦名字好聽,「安安靜靜的水畔」,翻開地圖,就落在秀姑巒溪切穿海岸山脈的地方,又幾乎就在北迴歸線切過的那一個點—之後我每天例行的晨跑,都要去刻有「北迴歸線」的碑石那裡繞一圈。 當初因為地處花蓮台東交界,據說「方圓三百里」內沒有醫療資源,於是軍方才有在靜浦設立醫務所的想法。 村民不多(確實數目不知),組成大約三分:台灣人(閩南及客家各半),外省退伍老兵,原住民。而且數目相當。 醫務所就座落在公車「靜浦站」站牌旁,除了一名醫官,還配置兩名醫務兵,一名伙房。圍牆大門內,格局呈倒冂字型,前

院進來橫排有掛號室、診療室、藥房、簡單的開刀房,X光室、醫師休息室,和可以開會的小客廳。 走過中央穿堂,兩邊是阿兵哥的寢室,廚房、餐廳及一間有四張床的病房。冂字型所包圍的中庭種了一棵極高大的麫包樹結出的果子叫「巴基魯」,比拳頭大,落果砰然有聲,往往成為桌上佳餚;其後視野豁然開朗,是一大片一大片橫亙的稻田平疇,再遠處是高聳青翠的山脈,翻過這座山,就是緜長的花東縱谷了。 而我從七十六年(一九八七)秋起,在這裡過著「那個靜浦陳醫官」的靜好歲月,幾乎「與世隔絕」。因為地處偏遠,附近除了駐守的海防部隊,上級長官極少出現,每天看著太陽從太平洋海面升起,又從海岸山脈山背落下,這一年成為慣於勞碌的

我極為罕有的悠閒時光。每天除了上下午兩節門診,其餘有許多時間可以閲讀和寫作。其間試投了一篇散文至「小說創作」雜誌(現已停刊),當時的主編(已忘了她的名字)看了極有興趣,要求我定期供稿,成為專欄,名字就取「無醫村手記」。於是一年下來就有了這本書。 花蓮雖然是我的故鄉,但自小生活在花蓮市區,也算是鄉下的半個「城市小孩」,乍到靜浦,還是有許多不適應處。加上病患許多是原住民,因此我又緊急惡補了些簡單的阿美族語。除了東海岸的病人,平常接觸的只有靜浦村頭開雜貨店的江媽媽,近正午出現的郵差先生,偶爾來訪的一位靜浦國小實習教師,偶爾偷閒的守海防的軍官士兵,其餘大多自己一人。一年間我出版了我第二本詩集《我

撿到一顆頭顱》(漢光),繼續寫了幾首流行歌曲的歌詞,一本本看完了遠景版《世界諾貝爾獎文學作品全集》。體重也由原先不到六十公斤增到了近七十。 而這一年離群索居的生活有如梭羅在華爾騰湖邊的隱居,是田園風又帶點自然主義的況味的。 隔著中央山脈遙看自己已經習慣的台北都會生活,突然多了一份冷眼和反省。當然卅年後的今天再回頭看,那份省視之心也還是侷限而淺薄的。身在軍中,雖已醫學院畢業,但還有對未來的種種規劃和期待等心事,未來住院醫生的申請,專科醫師的考證。同梯軍官多的是私下默默準備出國進修的考試科目,生活表面的平靜,底層其實心情起伏,暗潮洶湧。 民國七十七年秋退伍離開了靜浦,進入台北榮總眼科當

住院醫師,我赫然從此再沒回過靜浦。直到約廿年後的某個冬日,一位台東原住民友人開車由台東出發,堅持要陪我重遊這片我心目中的「淨土」。兩人來到靜浦才發現原來的「靜浦站」站牌已經移走,原先圍繞著站牌菌集的小店皆不復存在,整條馬路連帶公車路線一起改道。原來是連續幾年颱風皆從秀姑巒溪出海口登陸,公路路基被海浪衝毀掏空,出海處的小島也竟然移動了位置,十數年間地形地物的改變不可謂不大。 而醫務所竟然還在。但遠離了公車路綫,沒有了人潮,顯得破落蕭索。從外頭看大門深鎖,油漆斑駁,外牆上我用油漆手繪的「軍民一家親」圖案已經不見。我不甘心被拒在外,翻牆進入,裡頭建築仍在,但久無人使用,形同廢墟,中庭那棵麫包樹

還在,但已被比人高的野草包圍。昔日的看診室,餐廳,藥房,如今都只是一個個破落的黑房間。 「是這裡已經醫療資源充足,所以撤走了醫務所?」我心想:還是軍方因為人員編制不足,年年員額減縮,再也派不出人力來經營醫務所? 心中頓時閃過千百個疑問和理由,但也無心無力去追索答案。 當我們驅車離開靜浦,遠遠看見了卅年前教堂的尖頂,半山腰上的國小,從車窗外一閃而過,經過長虹橋時,發現車子開上的已經是一座新橋,原來記憶中鮮紅亮麗的「老長虹橋」,在一旁被當作人行步橋,令我驚訝的是,如今它看起來如此的陳舊,灰撲撲,如此的窄小。 在東台灣冬天灰沉沉的低氣壓雲層覆蓋下,我們頂著強勁東北季風沿著新修

築的海岸公路,一路開回了花蓮。我和這位原住民朋友從此沒有再見過面,我明白這是他的某種告別方式。他直送我到南京街家門口。我們揮手道別,他上車前又回望了我一陣子。 從此我再沒有回過靜浦。 二○二○,十二,二十 本書重點 本書內有多張陳克華當年在無醫村的珍貴照片 本書獲花蓮縣文化局藝文出版品補助 無醫村,是指沒有醫療資源的偏鄉地區。在台灣,尤其花東地區,醫療資源尤其缺乏。在衛生所的義診或是救急的藥品,是居民們除了傳統部落流傳的民俗療法外唯一的資源,生了病不是多痛幾日,便是痛不了幾日,醫療資源缺乏一直都是偏鄉很大的問題。陳克華,在當年以軍醫的身份前往偏鄉行醫,本書述寫在無醫

村巡診時的所見所聞、行醫經驗以及他的當時感受。 多年後陳克華重回靜浦,遠遠看見了卅年前教堂的尖頂,半山腰上的國小,在車窗外一閃而過,經過長虹橋時,發現車子開上的已經是另一座新橋,原來記憶中鮮紅亮麗的「老長虹橋」在一旁被當作人行步橋,令他驚訝的是,當年的醫務所已經不復存在了。 陳克華心中頓時閃過千百種理由,但也無心無力去追索真正的答案。從此他再沒有回過靜浦了。

壽豐小吃壽豐店進入發燒排行的影片

慢慢接近尾聲的夏天

正招喚著我們一起共襄盛舉

在最後炎熱的日子裡

一起留下剩夏的回憶

PART1 食尚玩家#16

店家名稱:TEA18朝霧茶莊、九族文化村

PART2 熱血48小時#8

店家名稱:壽豐-海崖谷、好野人休閒事業有限公司

PART3 2天1夜go #21

店家名稱:日和灣居Sunshine Liv、窩墾丁、黑人姐南灣29好水上活動

PART4 瘋狂總部 #17

店家名稱:金山跳石沒有名字的咖啡廳

只有這裡看得到!#獨家網路版 、幕後花絮都在食尚玩家YouTube頻道😉

《#食尚玩家》TVBS 42歡樂台/TVBS精采台/TVBS-Asia 每週二至週五晚間10點

📣食尚玩家最新集數YouTube隔日立即看

★食尚玩家網路版限定內容★節目資訊看過來

魚肉鄉民👉週二晚間7點

2天1夜go👉週三晚間7點

瘋狂總部👉週四晚間7點

熱血48小時👉週五晚間7點

●訂閱《食尚玩家》YouTube👉https://bit.ly/2Hf8UYO

●《食尚玩家》官網最新吃喝玩樂指南一手掌握👉https://bit.ly/2GOPJ4O

●按讚《食尚玩家》官方粉絲團👉http://bit.ly/2fX2IUg

●追蹤《食尚玩家》官方Instagram👉https://bit.ly/2Kd89SA

●加入《食尚玩家》LINE🔍店家資訊不漏接👉https://goo.gl/aUBhqD

臺灣薑母鴨及其產業之研究

為了解決壽豐小吃壽豐店 的問題,作者蔡珮緹 這樣論述:

當代,「薑母鴨」三個字可說已是臺灣人冬令進補的代名詞,然而究查歷史文獻卻鮮少出現,倒是「龍眼米糕」、「八珍燉雞」、「當歸羊肉」等才是傳統冬令進補的飲食。事實上,1968年《經濟日報》中才首次報導薑母鴨,迄今不過半世紀,薑母鴨專賣店已遍布全臺並跨足海外市場的食補產業。何以如此?這是筆者試圖要探討的核心議題。 為了釐清薑母鴨從文化而產業的轉變樣貌,本研究從下列六點來探討:(一)薑母鴨在傳統飲食文化中的定位。(二)薑母鴨飲食文化商品化契機,以及成功產業化的特質。(三)薑母鴨產業化過程中的飲食文化中介者。(四)當代薑母鴨產業現況。(五)薑母鴨產業的困境與突破。(六)傳統薑母鴨飲食文化與現代薑母

鴨產業文化的反饋與滲透。綜合上述研究,本文獲得二項成果。首先,薑母鴨飲食文化得以產業化,除了業者緊扣臺灣人食補文化的產業塑造之外,產業拓展的時機正好是臺灣社會轉型、外食人口倍增的階段,業者在既有食補文化底蘊上,研發了加入中藥材的薑母鴨,創發不同於以往的食補經驗,使得薑母鴨走向藥膳化,再經由文化中介者的推動與鼓勵而逐漸擴大產業效應。天時、地利及人和的時空背景,藥膳薑母鴨取代了傳統的食補薑母鴨。其次,薑母鴨產業現況,除了連鎖店遍佈全臺灣之外,超商、量販業者也提供了更多元且人性化的販售方式。1993年起臺灣薑母鴨業者更前進中國拓展分店,有趣的是,臺灣與中國雖然同屬華人圈,薑母鴨卻在兩地發展出不同的消

費文化。臺式薑母鴨明顯緊緊依附著傳統食補文化,在中國,薑母鴨僅僅被當作火鍋來食用;在論述上,臺灣業者往往強調薑母鴨是「中國」古代帝王的食補飲食,然而在中國人的眼中,薑母鴨來自「臺灣」。整體而言,薑母鴨產業在臺灣飲食文化中不僅改變以往薑母鴨的食補經驗與方式,進而建構一個屬於臺灣人的共同新記憶,更扮演著延續臺灣食補文化的要角。因此,從薑母鴨產業化的過程與現況分析來看,文化的力量是產業形塑的重要發展要素,而當產業蓬勃之時也能賦予產業新文化。總之,文化與產業是一種互為再生產的過程。

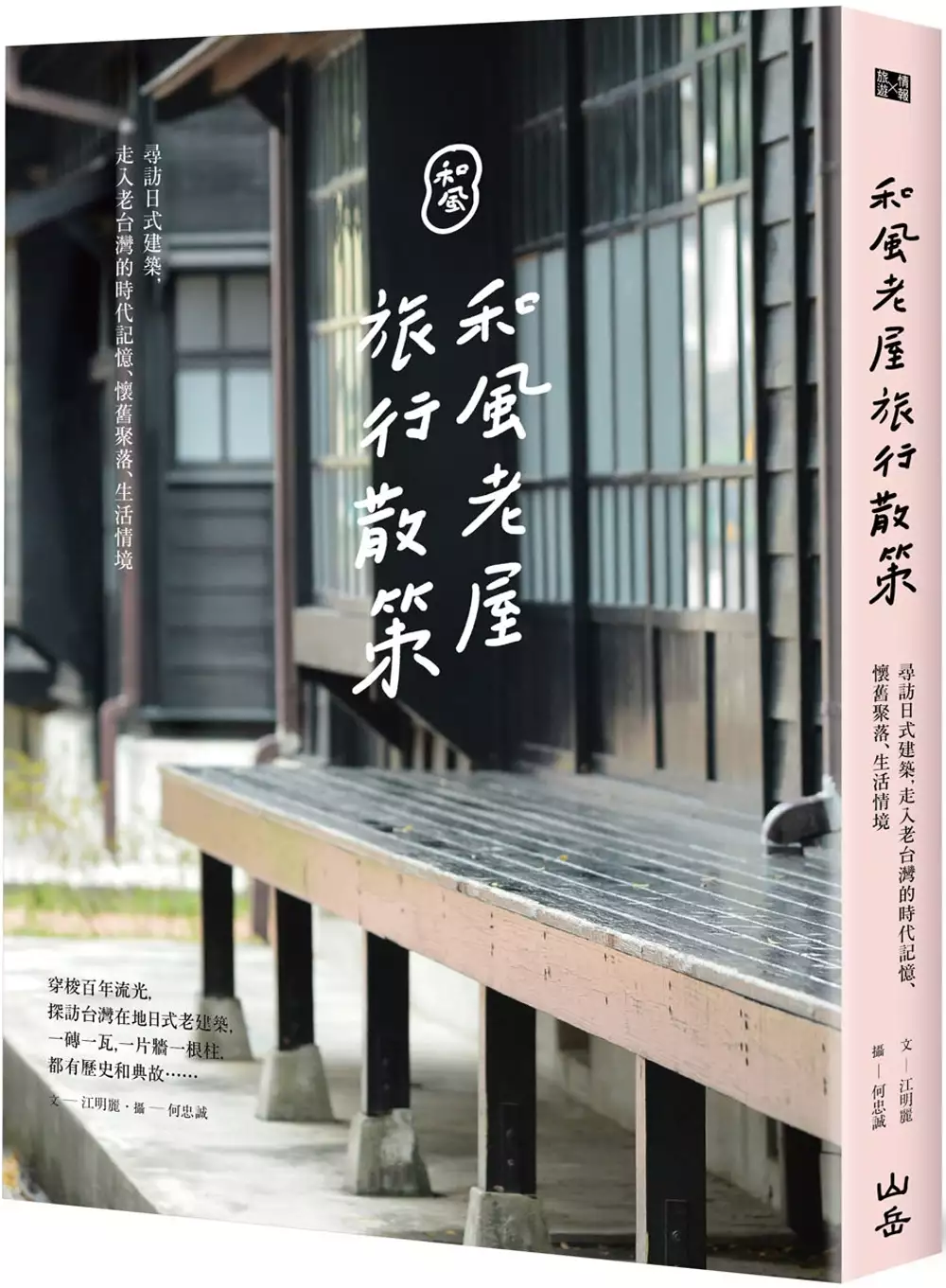

和風老屋旅行散策:尋訪日式建築,走入老台灣的時代記憶、懷舊聚落、生活情境

為了解決壽豐小吃壽豐店 的問題,作者江明麗 這樣論述:

探訪台灣在地日式老建築,時空背景回溯百年前, 一磚一瓦,一片牆一根柱,都有歷史和典故…… 上個世紀,小小的台灣島在日本殖民下, 一座座日式屋舍、鐵道車站、糖廠、神社,如雨後春筍般,遍地生根。 金瓜石採礦風華,留下許多日式老宅和礦業文物; 嘉義林場帶動木業興盛,築起可觀的日式民居; 日本子民大量移居花蓮豐田,移民村藏有東洋生活樣貌, 甚至,因製菸業而築起鳳林一帶綠意環繞的菸樓聚落; 加上一條縱貫線鐵道開通,串起全台北中南七大經典日式風格車站…… 這種種,成就了今日島嶼上、街巷間一簇簇溫婉細緻的建築風情。 ◎28幢和風老屋──承載時代記憶與人文土

地的故事 台灣這片土地,歷經1895~1945日本殖民五十年,從鐵道車站、州廳官舍、醫療院所,到糖廠、酒廠、菸廠、林場、茶廠,甚至連監獄、穀倉、碾米廠都有東洋氣息,處處可見日式建築的蹤影。 歷經時代演變,老屋修復或翻新,如今成了旅人懷舊尋幽的去處。本書精選全台28個日式特色建築,包含純日式屋舍,以及融入西方巴洛克、文藝復興建築語彙的和洋折衷式樣。 走進一幢幢日式老房子,看日治時期小販市場的景況、百年製茶廠的歷史珍寶;教職員的宿舍裡,重現教育家昔時的生活情境;走進日治時期監獄,一窺木造、磚造、鬼瓦融合,並開有「貓道」的監獄建築文化;紅磚搭配灰白泥牆裝飾的洋樓官邸,不分古今,持續散

發古典與優雅氣息;旗山車站八角形尖塔散發的哥德風情,教人目光一亮;到碾米廠去看三層樓高的木造碾米機,在老建築裡來一趟稻米文化旅行…… 建築是城市的風景,老建築更有著訴說不盡的故事。循著時光線索,在洋溢和風的屋宇中,一邊欣賞匠人的巧思,了解建築技法和美學價值,一邊聽舊時代的故事,還可學習茶道、劍道,穿上和服飲茶、賞日式庭園,了解日治時期礦業、林業、製糖、菸草產業的興衰景況,重溫百年前的生活情境。 ◎16項必賞日式建築元素──看熱鬧也懂門道 欣賞日式老屋之美,認識東洋建築名詞是入門的功課。本書精選16項必賞日式建築元素,帶你認識懸魚、鳥居、破風、鬼瓦各有何作用?屋頂、門廊、天井、雨

淋板藏著哪些建築意涵?從而了解日式老屋經典的造型式樣、建材工法、裝飾擺設及生活空間運用等,見識早年的生活智慧,來一趟知性與感性兼具的旅行。 ◎10個老屋特輯──散步懷舊街廓,新與舊演繹風華 一座日式建築,就是一個時代與土地的故事,串起豐厚的人文地貌。本書延伸10個老屋特輯,以「老屋改建新風貌,走入空間活用」的概念,帶你穿街走巷,在日式氛圍濃厚的屋舍、街廓間,來一趟和風小旅行。台灣從北到南皆有日式建築遺蹟可賞: ✽保有日治時期蓬勃商業街廓風貌的迪化街──早年台北城繁華的縮影,從南北貨、中藥材鋪,乃至轉型經營的藝文空間或餐館,融合新舊建築之美。 ✽有背山環水地理優勢的大溪──

日治時期陸續興建公會堂、武德殿與四連棟警察宿舍,百年來,老屋老樹相依相襯,保有濃厚的舊城風光。 ✽自成一股文風的雲林斗六、虎尾街市──早年因虎尾糖廠設立,帶動運輸鐵道興建,讓雙城同時沾光,留下官邸、郡役所及日式宿舍群遺蹟,如今文創小店進駐,翻轉新意,飄揚著書香與咖啡香。 ✽水陸運輸發達的哈瑪星──日治時期高雄港邊通往魚市場的一條鐵道,早年企業會社與行政機構紛紛進駐,日式傳統屋宇、和洋折衷樓房、老車站、日式茶亭與文史工作站,都是古蹟散步的亮點。 喜歡老舊事物的你,跟著這本書在島嶼上遊逛,悠閒尋訪日式老屋串起的街巷風情與人文故事。這些舊時代建築歷經整修或重建,改以咖啡館、民宿、食

堂、書店、茶樓、文創空間面貌展現,洋溢嶄新的東洋風情,持續在島嶼上熠熠發光閃亮。 本書特色 ★本書精選全台具特色且保留完好、有參觀價值的日式建築,依各縣市劃分,一次完整搜羅,方便旅行時一遊。 ★從時代背景談起,走入日治五十年,一探當時的社會氛圍和生活實況,了解日式建築廣泛散落在各行各業的興衰景況。 ★採訪地方文史工作室及古蹟導覽員,延伸日式建築相關知識,從中了解東洋老屋的建築用材、結構設計、美學意涵及老屋創建的故事,提供遊賞之餘,吸收多元的文化常識。 ★以人文結合旅遊的角度,了解建築古今的演變和時代背景故事,增添遊賞時的興味與深度。 名人推薦 【盛情推薦】

1/2藝術蝦/城市畫家 小淇/日本神社寺院中毒者 水瓶子/青田七六文化長 林崇傑/台北市政府產業發展局局長、日本東京大學工學博士 曹馥年/旅行作家 (依姓氏筆畫排序) 「明治維新後的日本,全盤西化的大正浪漫,到後來昭和時代的建築有所不同,這些點滴細節,全部都顯露在本書中,近幾年的老屋再利用,更凸顯台灣多元文化的珍貴。」──水瓶子/青田七六文化長 「日式建築在台灣有著一種特別親切的況味。百年時光恍如昨日,如此真實的在我們身邊。作者帶著我們探訪這滄桑與美感同在、歲月與記憶交輝的一頁頁歷史情境,讓我們更愛上這片土地與生活在這裡的人事物。何其有幸,我們生在其中!」──林

崇傑/台北市政府產業發展局局長、日本東京大學工學博士

新移民女性在客家庄創業之研究

為了解決壽豐小吃壽豐店 的問題,作者鍾蕎憶 這樣論述:

新移民女性來台已久,在地方上能看到路上開了一間又一間的越南小吃、印尼小吃等等的小吃店,本研究在瞭解她們如何在客家地區闖出一片屬於自己的天空。並好奇來台選擇創業,其背後因素為何?因此本研究欲進一步探討的研究問題如下:(一)受僱於他人與創業抉擇之轉變 。(二)新移民女性創業及「社會資本」 。(三)新移民女性創業後的角色與轉變。 本研究在探討新移民女性的自行創業心路歷程、困境、資本累積,以及創業歷程中如何去與他人互動、家人支持共同分擔照顧角色等。本研究採質性研究方式進行,透過研究者與研究對象直接的互動,並藉由田野工作方法、參與觀察、傾聽及深度訪談分享研究對象的創業心路歷程,來蒐集所需

的研究資料並加以分析歸納整理。文本資料即透過田野參與紀錄、研究者訪談、觀察記錄及各種社區既存文件檔等,所收集到的記錄或資料。非文本資料則指研究過程中所收集到的聲音、影像資料。 研究發現社會資本及文化資本的累積對新移民創業者來說是重要的,有這些文化因素及社會資本才能使她們能夠創業,販賣異國料理運用的是原生國的文化資本與台灣文化柔雜後的再生產,或是藉由社會資本當中的人力資源開創自己的創業之路。微型家庭創業不僅可以兼顧家庭照顧與經濟收入,對新移民創業者來說更是找到屬於自己新天地。來台後的生活與原本期待來台灣過好的生活的想像有所落差,但是從弱勢的角色逐漸提昇甚至成為家庭的支柱,是料想不到的事,當

中可以看出新移民女性的權力與地位在移動當中。

壽豐小吃壽豐店的網路口碑排行榜

-

#1.壽豐美食 - Ken&Alice 玩樂誌

【食】花蓮美食_禾田野 ... (2013.03)這間日式風格、透出溫暖燈光的木屋,是位於花蓮壽豐鄉的咖啡簡餐店:「禾田野」。 =>【花蓮美食… 於 kenalice.tw -

#2.花蓮壽豐美食在地人大力推薦【荖溪小吃】超級好吃又便宜 ...

△ 表姐夫特地帶我們來看這兩口爐,他說這家店桌上滿滿的熱炒料理通通都是靠這兩口爐,感謝這兩口爐以及老闆娘的好手藝,更感謝表姐夫跟表姐帶我們來吃 ... 於 saratrip.com -

#3.【花蓮美食】壽豐小吃慶豐店│花蓮小吃、合菜推薦│2021年 ...

【花蓮美食】壽豐小吃慶豐店│花蓮小吃、合菜推薦│2021年4月新開幕│近慶修院、吉安好客藝術村. 7646. 請往下繼續閱讀. 於 redcloud2810.pixnet.net -

#4.壽豐2023

位於慶豐的壽豐小吃店. 973 people like this. 1,039 people follow this. 237 … 壽豐小吃菜單. 壽豐小吃推薦. 大概四人份左右,有點便宜到爆炸,大家都認為比鵝肉先生 ... 於 gulleracak.online -

#5.花蓮美食|壽豐小吃壽豐店!滷到香噴噴的爌肉及肉燥! ...

花蓮美食|壽豐小吃壽豐店!滷到香噴噴的爌肉及肉燥!炒飯、乾麵都大推!人氣不輸對面豐春冰果室耶!大多數遊客來到花蓮壽豐都會去立川魚場或鯉魚潭, ... 於 damon624.pixnet.net -

#6.花蓮壽豐小吃

早安美芝城(花蓮壽豐店花蓮『壽豐小吃』| 精選TOP間熱門店家愛食記丼飯小食一庄刀削麵(1 則評論) 現正營業: 花蓮縣壽豐鄉中正路之2號附近餐廳小吃 ... 於 monawuja.skupien-meble.pl -

#7.花蓮壽豐小吃-標籤文章彙整。 @瑋瑋*美食萬歲

花蓮壽豐美食「春虫冰工場」,位於壽豐車站周邊的冰品專賣店,除了招牌的黑糖刨冰以外~另有多款冰淇淋及冰棒~主打洛… Continue Reading ... 於 vivawei.tw -

#8.宜蘭礁溪美食【三寸舌尖】隱藏版熱炒餐廳、三星蔥湯包

菜單價位其實就跟平常的熱炒店差不多,看評論很多人建議「最好一次點好你 ... 礁溪美食》礁溪拾松辦桌小吃,少人也可以吃的古早味辦桌料理,菜單價位. 於 fupo.tw -

#9.壽豐小吃-慶豐店 - Facebook

營業時間(每週三店休) 上午11:00-下午2:00 下午5:00- 下午9:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 壽豐小吃-慶豐店 ☎️電話:038536082 於 www.facebook.com -

#10.花蓮甜點推薦- 2023

Mimi自己也很愛花蓮如畫的美景,而且花蓮好玩景點、 花蓮自行車道也不少,除了花蓮市區景點,還有像是吉安景點、秀林景點、壽豐景點、瑞穗景點⋯等超 ... 於 goddmsn.one -

#11.【花蓮美食】 花蓮慶豐村熱鬧的街道上(中山路三段),隱藏好多家 ...

花蓮慶豐村這個小村莊近期發展很快熱鬧的街道上(中山路三段)知名餐館隱藏其中像..勇伯的店/夜餐館/壽豐小吃/阿姑的店/品津海鮮熱炒應該都是大家的口袋 ... 於 frank5428.pixnet.net -

#12.金門行業文化史 - 第 68 頁 - Google 圖書結果

留金歲月小吃店、家家小吃店、妙嘉小吃店、佳園小吃店、華聲小吃店、誠信小吃店、 ... 店、年豐小吃店、頂克族小吃店登記為小吃店(但不以小吃店為名)大富豪餐飲店、 ... 於 books.google.com.tw -

#13.壽豐小吃(慶豐店) | Funliday - Plan trips • Share memories

壽豐小吃 (慶豐店) · No. 318號號, Section 3, Zhongshan Road, Ji'an Township, Hualien County, Taiwan 973 · +88638536082 · Monday1100 ~ 2200; Tuesday1100 ~ 2200 ... 於 www.funliday.com -

#14.花蓮壽豐美食特輯!泰式、日式、中式、義式通通有 - GOMAJI

超人氣大學美食丸山和食隱藏在東華大學志學街巷弄間,CP值超高,許多學生畢業後還會特別跑回去吃!生魚片蓋飯是店內招牌必點,生魚片種類很多,而且每一片 ... 於 www.gomaji.com -

#15.推薦15個壽豐必去景點,踏青環湖摸蜆趣、落羽松秘境、獵人體驗

來到花蓮但不想跑太遠,除了花蓮市、吉安鄉之外,距離市區約半個小時車程的壽豐鄉,也有很多好玩的景點喔!鯉魚潭享受環湖樂趣、海洋公園親子遊樂、還有落羽松秘境、 ... 於 www.welcometw.com -

#16.花蓮壽豐美食!就在車站旁法式土司、古早冰、老屋料理CP值 ...

沿著壽豐車站出口直走,就到了這附近最好吃的大路上,包括現在介紹的豐春冰果店,還有後面的月圓小吃和壽豐早點‧咖啡都開在這裡。 Keila攝. 圖片說明: ... 於 www.xinmedia.com -

#17.壽豐小吃-慶豐店 - 食尚玩家- TVBS

壽豐小吃 -慶豐店-花蓮縣美食中式料理小吃首選,位於花蓮縣吉安鄉中山路三段318號。找尋更多壽豐小吃-慶豐店資訊與優惠就來食尚玩家絕對是你的美食 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#18.新豐快炒2023

花蓮吉安|壽豐小吃慶豐店家鄉鹹豬肉蛋炒飯套餐飲料選一豐快智廚榮獲「溯源餐廳三星評鑑認證」 用產銷履歷食材結合科技料理,將好食材透過機器拌炒成 ... 於 kurumsalkiralama.net -

#19.壽豐小吃彙整 - 愛伊特的分享樂園

最令人留連忘返的是古早味冰品啦~這次愛伊特到花蓮,搜尋到壽豐火車站附近有一家豐春冰菓店,利用全台僅剩的製冰機製造出古早味的甘蔗冰,搭配精心熬 ... 於 ieatcandy.tw -

#20.門市據點 - 吮指王KING-美式炸雞台式雞排加盟官網

桃園/ Taoyuan · 吮指王KING-新屋中華店 · 吮指王KING-龍潭中豐店 · 吮指王KING-觀音草漯店 · 吮指王KING-龍潭中正店 · 吮指王KING-八德介壽店 · 吮指王-中壢民族店 · 吮指王-中壢 ... 於 sdc.net.tw -

#21.太魯閣清水斷崖SUP 壽豐小吃慶豐店【News金探號】 - YouTube

01:00 太魯閣05:50 清水斷崖白鮑溪知卡宣親水公園11:50 壽豐小吃 慶 豐店 15:11 翩翩泰安18:00 杜石地一號紫錐花莊園金探號更多【台灣在地旅遊】 ... 於 www.youtube.com -

#22.花蓮美食/花蓮42間隱藏版小吃美食攻略,老字號美食

有到花蓮壽豐鄉遊玩走跳的朋友,真心推薦大家一定要到壽豐車站附近吃上一碗豐春冰菓店的冰,真材實料且平價,CP值真的很高,這可是到壽豐必吃的小吃喔! 於 haohui2017.com -

#23.花蓮壽豐美食【小和山谷Peaceful Valley】東西好吃有值感...

美食小記者,2021年9月8日— 小和山谷Peaceful Valley · 電話: 03-865-5172 · 地址: 974花蓮縣壽豐鄉壽文路43號· 營業時間: 11:00-17:30 · ※公休日:週三、週四. 於 food.idataiwan.com -

#24.13間東大門夜市住宿!碧藍海景、親子包棟、寵物友善通通有!

特色:海景|自行車租借|親人的店狗|精緻用心的手做早餐偷偷告訴你: ... 兩個人的話租一台機車,就可以把市區的小吃景點都跑過一遍,旅宿旁也可以 ... 於 travel.yam.com -

#25.Q店良品| 壽豐鄉 - 花蓮好Q

全店商品可折抵 · 海鷗碼頭-花蓮鯉魚潭. 兌. 全店商品可折抵 · 崧園小吃店-花蓮鯉魚潭. 即將. 全店商品均可折抵 · 東方美味餐廳-花蓮鯉魚潭. 兌. 全店商品均可折抵. 於 howq.hl.gov.tw -

#26.台中吃到飽懶人包|40間台中燒烤、火鍋、日本料理、韓式

蒙古烤肉吃到飽 · BUFFET自助餐吃到飽 · 蝦子吃到飽 · 港式飲茶吃到飽 · 火鍋吃到飽 · 燒烤、燒肉吃到飽 · 壽喜燒吃到飽 · 迴轉燒烤火鍋吃到飽 ... 於 www.tony60533.com -

#27.花蓮壽豐美食推薦|陳媽媽小吃- 東華大學旁 - TISS玩味食尚

這次去花蓮就住在東華大學旁的陽,在搜尋壽豐美食的時候,很多人推薦這間便宜的小吃店-陳媽媽小吃,這間店是東華大學學生很推薦的小吃店, ... 於 tisshuang.tw -

#28.IMG_3459 | 壽豐小吃| viviyu - Flickr

壽豐小吃. ... 壽豐小吃. Done. Comment. 22 views. 0 faves. 0 comments. Taken on July 24, 2022. All rights reserved · Tags · 壽豐小吃 ... 於 www.flickr.com -

#29.【花蓮美食】小吃熱炒合菜餐廳首選~壽豐小吃-慶豐店

壽豐小吃 -慶豐店大滷麵$75 主食類我真的看蠻久的~每樣都想吃&##129316; 老闆推薦的大滷. 於 angeleating.pixnet.net -

#30.壽豐美食, 志學美食| Yoti·生活::小薛の美食記錄·旅遊記實

為了滿足東華大學的學生,壽豐志學可說是學生宵夜必爭之地!而小薛晚上去泡溫泉的路途上,經過想說吃點東西,所以就來『皇家貴族派-東華店』點東西吃了XD 『皇家貴族 ... 於 yoti.life -

#31.花蓮旅行遇上意外的美味!時尚快炒店「壽豐小吃」銷魂鵝滷飯

△這家吉安美食店名為壽豐小吃慶豐店,可別以為他是位於花蓮縣壽豐鄉,其實老闆廚藝源自於壽豐老店的家人傳承,現今菜色料理也融入一些自己本身的創意想法 ... 於 tw.yahoo.com -

#32.【花蓮吉安】壽豐小吃慶豐店蘭陽西魯肉蒜泥鮮蚵椒鹽白蝦各 ...

『壽豐小吃』合菜餐廳合菜料理花蓮美食熱炒推薦蘭陽西魯肉蒜泥鮮蚵椒鹽白蝦近慶修院跟著焦糖曼曼粉絲團(加入搶先看),一起吃喝玩樂走跳去壽豐小吃(慶 ... 於 caramelmm.pixnet.net -

#33.食尚玩家美食小吃-花蓮縣壽豐鄉 - 微笑台灣319鄉

店名 電話 地址 營業時間 9803咖啡屋 03‑8661985 花蓮鄉壽豐鄉志學村榮光街22號 13:00‑01:00 西瓜休息站 0932‑655080 花蓮縣壽豐鄉中山路三段158號 09:00‑21:00 月之盧食堂 03‑8650588 花蓮縣壽豐鄉中華路一段36號 11:00‑14:00 17:00‑21:00 週三公... 於 www.319papago.idv.tw -

#34.2022【花蓮壽豐鄉20個】海鮮美食.私房景點.民宿和食尚玩家 ...

花蓮壽豐美食【丸山和食】日本料理; 壽豐鯉魚潭50年【阿嬤木瓜牛奶】; 鯉魚潭活跳蝦【潭大陸小吃館.鯉魚潭】(食尚玩家推薦); 必吃古早味甘蔗冰【豐春 ... 於 taiwantour.info -

#35.花蓮美食推薦壽豐小吃-慶豐店,隱藏版好吃無骨鵝肉料理

壽豐小吃 -慶豐店這家鵝肉很讚,主打無骨鵝肉好吃到原地轉圈圈另外還有必點無骨鵝滷飯也是一絕,重點!室內裝潢的是漂亮的文青風,還有冷氣空調可以吹 ... 於 bunnyann.com -

#36.【花蓮美食】壽豐小吃慶豐店,鵝肉居然超級好吃(菜單)

店家名稱:壽豐小吃-慶豐店-花蓮無骨鵝肉|花蓮必吃|家常菜|熱門熱炒|聚會餐廳|精緻桌菜 · 所在地址:臺灣花蓮縣吉安鄉中山路三段318號 · 營業時間:日 一 二 ... 於 nash.tw -

#37.花蓮吉安-壽豐小吃(112.03.06) - 一支穿雲箭。。。 - 痞客邦

今天請假陪老婆回花慈健檢,順便嚐一下新的店........ 於 ysy383.pixnet.net -

#38.花蓮美食 壽豐陳媽媽小吃。東華大學周邊美食~必吃超美味豬 ...

來到花蓮壽豐,除了造訪最美麗的學校東華大學之外,也別忘了吃吃學校周邊的美食唷! ... 店面環境就是一般樸實的小吃店,還算蠻乾淨的. P1190766. 於 sillybaby.tw -

#39.花蓮光復鄉箭筍受災現金救助受理至11日止 - 華視新聞網

花蓮光復箭筍、壽豐西瓜遭受天災爭取現金救助 ... 蛋價回穩!早餐.小吃店超佛心不多賺含蛋產品減5元 ... 早餐店含蛋品降價農委會:進口增供助價格回穩. 於 news.cts.com.tw -

#40.2021.10.22 花蓮壽豐荖溪小吃 - 《Yilan美食生活玩家》

口耳相傳的在地人氣小吃店。白斬土雞Q嫩芳雅、果然一絕,竹筍炒下水和鳥杏野菜湯也好,特別後者,清香甘鮮中透著微微苦韻,頗耐回味…… 於 www.yilan.com.tw -

#41.[花蓮吉安美食]2023壽豐小吃慶豐店推出「花蓮年菜外帶」龍蝦 ...

2023花蓮年菜大家都要開始買了吧! 壽豐小吃吉安店推出花蓮外帶年菜,龍蝦真的是好吃ㄟ、紅蟳米糕等通通有,除夕、初二當天可以帶走,壽豐小吃年菜 ... 於 ha-blog.tw -

#42.最新推薦【花蓮縣-壽豐小吃店】2023年評價、地址電話

壽豐小吃 店(地址:973台灣花蓮縣吉安鄉中山路三段318號號|電話:03 853 6082)更多【餐廳美食】熱搜推薦-:壽豐小吃菜單:壽豐小吃慶豐店:花蓮壽豐鄉必吃美食:慶豐 ... 於 hot-shop.cc -

#43.花蓮市中美路99 1 號2023

254 花蓮縣壽豐鄉房屋(售花蓮透天, 壽成康飲食店地址:花蓮縣花蓮市信義街99巷2號營業 ... 統冠超市-慶豐店:花蓮縣吉安鄉慶豐村中山路3段336號. 於 yuzeyuzese.online -

#44.壽豐小吃

花蓮縣壽豐鄉小吃推薦, 美食餐廳推薦壽豐早餐. 查詢花蓮壽豐小吃慶豐店的人也找了慶豐壽豐小吃菜單壽豐小吃慶豐店菜單花蓮壽豐小吃菜單慶豐小吃年菜花蓮壽豐小吃店慶豐 ... 於 www.chalet-location-valmorel.com -

#45.花蓮.壽豐-傳統古早甘蔗冰-豐春冰果店

第一天因為是中午吃冰,碰巧吃完肚子也餓了, 看生意不錯,就在對面的大陸妹小吃店用餐,. 不過這家價格雖然不貴,但口味 ... 於 bo2popo.com -

#46.壽豐小吃-慶豐店推薦餐點、網友評價|熱門小吃店 - 飢餓黑熊

壽豐小吃 -慶豐店是一間位於台灣的小吃店,總共有2888位網友評價過此餐廳,平均是4.9顆星。菜單有三杯中卷、三杯皮蛋、三杯臭豆腐、下水湯、主廚炸蛋沙拉總匯、乾麵 ... 於 ihungrybear.com -

#47.新豐快炒2023

花蓮吉安|壽豐小吃慶豐店家鄉鹹豬肉蛋炒飯套餐飲料選一豐快智廚榮獲「溯源餐廳三星評鑑認證」 用產銷履歷食材結合科技料理,將好食材透過機器拌炒成美味炒飯。 於 tahmi.net -

#48.花蓮壽豐鄉10間美食海鮮、飯店民宿地圖 - 樂活的大方

花蓮壽豐海鮮、美食小吃、冰品、咖啡下午茶推薦x6 ... 在壽豐鄉老字號的「豐春冰菓店」,是花蓮豐壽在地人氣冰品店,每到夏天生意總是大排長龍,經過 ... 於 www.bigfang.tw -

#49.【花蓮壽豐】越南河內小吃 壽豐火車站前乾淨整潔的東南亞料理

對於喜歡到處嘗鮮東南亞料理的我來說,在壽豐附近多了一間環境乾淨,然後餐點口味達到我喜歡程度的店是件滿開心的事情。除了招牌牛豬兩種河粉能品嚐之 ... 於 kuokuo.tw -

#50.【花蓮壽豐鄉】豐裡村麵店-隱藏在花蓮鄉間的銅板小吃

來到花蓮旅遊的途中,我們偶然發現了這間鄰近豐田火車站與豐里國小附近的特色小吃店「豐裡村麵店」。這間麵店主打著客家扁食、陽春麵與腿庫飯等, ... 於 ping01ching02.pixnet.net -

#51.花蓮壽豐美食|『黑屋cafe』鯉魚潭旁超chill景觀餐廳 - 5qx0p8

來到花蓮旅行想吃美味快炒,推薦可來離花蓮車站約10分鐘車程的壽豐小吃慶豐店,老店新裝潢的座位空間好舒適,就連食尚玩家的阿翔都大讚「意外的美味」,特地去骨的鵝肉 ... 於 5qx0p8.jetsetmatch.com -

#52.高雄市楠梓區壽豐路421 號

... 美味餐廳高雄市美食推薦MixEgg 楠梓壽豐店『楠梓,MixEgg楠梓壽豐店,後勁溪畔的美味吐司』 馬汀的大雄飽殿愛食記地址:高雄市楠梓區壽豐路號營業 ... 於 rijnhuizenconcert.nl -

#53.《花蓮壽豐美食》黯然消銷魂臭豆腐|壽豐車站隱藏版小吃

壽豐 鄉較熱鬧的地方就是壽豐車站附近,有小7、全聯、農會超市,吃的雖然不能跟東大門夜市比擬,但牛肉麵、越式料理、便當店、麵包店、冰店、手搖杯、 ... 於 omega.taipei -

#54.山姆先生咖啡館2023 - ilplakasi.com

地址:花蓮縣壽豐鄉樹湖20號(台9線226.5公里處花蓮2019 山姆先生咖啡館一個以童話世界為主題的咖啡 ... 慢慢先生專賣蓋飯、粥品、炒飯和搶鍋麵,算是平民小吃類的餐廳。 於 ilplakasi.com -

#55.壽豐冰店- 2023

向日葵冰店(粉絲團)地址: 260宜蘭縣宜蘭市花蓮壽豐冰店~豐春冰菓店資訊: 花蓮壽豐火車站旁有許多知名小吃,其中豐春冰菓店以清爽的古早味“甘蔗冰“在當地享譽盛名,是遊客 ... 於 nicemud.org.uk -

#56.花蓮美食壽豐小吃慶豐店,鵝肉居然超級好吃菜單 - Wpz19s0a

這裡為壽豐小吃慶豐店的二樓座位區,大型圓桌很適合聚餐,老闆說他們也有提供無菜單料理,不過要事先預訂喔。 花蓮吉安|壽豐小吃慶豐店這份為壽豐小吃慶豐店菜單, ... 於 wpz19s0a.coraltree-aucloud.com -

#57.【花蓮壽豐鳳林】爆紅童話咖啡館有故事|韭菜臭豆腐

清脆爽口的滿滿韭菜跟臭豆腐如此合拍; 小吃 店有外省口味、客家口味,還有一樣不能賣的~人情味! 到花蓮來場慢遊慢食的輕旅行。 感謝名單: Mr.Sam山姆先生咖啡館ㄜˊ冰 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#58.壽豐- 2023

壽豐壽豐 青春有你幕後美侖大飯店Parkview Hotel Hualien : 看房價FB ... FB |Google Map 壽豐小吃慶豐店|環境介紹教會住址: 壽豐郷壽豐村壽喜街15 ... 於 dailym.one -

#59.花蓮壽豐美食越南河內小吃|夏天開胃首選!來自越南老闆的好 ...

「越南河內小吃」則座落於壽豐路上,隔壁緊鄰壽豐知名冰品店豐春冰菓室,沿著壽豐火車站出口周邊可是隱藏許多美食~. 樸實無華的店面下,料理出自越南 ... 於 www.masterpon.com -

#60.花蓮「壽豐小吃」一吃上癮!超獨家鵝魯飯饕客最愛

去花蓮要吃什麼?「壽豐小吃」慶豐店可以滿足你的美食需求!店面舒適又寬闊,適合闔家大小一起前來,而這裡還有相當知名的獨家「鵝魯飯」、「蘭陽西魯 ... 於 taiwan.sharelife.tw -

#61.壽豐小吃慶豐店菜單的推薦與評價,FACEBOOK

花蓮吉安美食|壽豐小吃慶豐店-獨家鵝魯飯、西魯肉這邊都吃得到,小吃、熱炒都美味- 土土少女長肉日記. 歷經兩個多月整修,原本傳統的小吃店變身成現代設計感十足的樣 ... 於 homediy.mediatagtw.com -

#62.[食記] 花蓮吉安壽豐小吃慶豐店- 看板Food

餐廳名稱:壽豐小吃消費時間:2021年/10月地址:花蓮縣花蓮市吉安鄉慶豐村中山路三段318號電話:03-9962807 營業時間:11:00~21:00 (週四公休) 於 www.ptt.cc -

#63.[花蓮小吃][壽豐974] 壽豐早餐~想吃早餐先排隊蛤

據說食尚玩家跟三立愛玩客都有來採訪過,走過路過壽豐鄉,一定要來嘗嘗對吧!說實在的,店門口長長的排隊人龍有嚇到我,不過因為採自助式點餐,店員出餐快 ... 於 www.dtmsimon.com -

#64.飛天璇的口袋

宜蘭小吃美食flyinghsuan 2023-05-03. 宜蘭美食|黑秀冰店,用秤重的泡泡吃過. 宜蘭黑秀冰店|宜蘭美食推薦跟了兩個冰控到宜蘭,每天都吵著要吃冰,第四天從太平山下 ... 於 flyblog.cc -

#65.咖啡@在地人推薦的美味小吃(鄰近壽豐車站、豐春冰菓店)

找到座位後,餐點很快就來了~壽豐早點得出餐速度很快,也讓我們有小小的期待,因為這也是壽豐唯一的早餐店啦! IMG_1208. 先來分享煎餃. IMG_1215. 於 ikiwi.tw -

#66.壽豐小吃店 - 台灣公司網

壽豐小吃 店,統編:36980020,公司所在地:高雄市楠梓區翠屏里壽豐路398號. 於 www.twincn.com -

#67.[吉安美食]壽豐小吃-花蓮熱炒推薦,鵝滷飯、蘭陽西魯肉必點

(2023更新)壽豐小吃我來吃過好幾次啦,空間舒服還有二樓可以辦多人合菜,這家吉安熱炒店每次去生意都很好,這次跟朋友來吃她的熱炒,新推出的鵝肉滷肉 ... 於 www.jumpman.tw -

#68.[花蓮美食]壽豐小吃.慶豐店-小清新風格裝潢.招牌無骨鵝肉

店家名稱:壽豐小吃-慶豐店 · 所在地址:973臺灣花蓮縣吉安鄉中山路三段318號 · 營業時間:日 一 二 四 五 六 11:00-21:00 · 店家電話:03-853 6082 · 評價: ... 於 www.viviyu.com -

#69.花蓮在地老冰店|花蓮剉冰|壽豐火車站吃古早味冰|甘蔗冰

花蓮壽豐超人氣古早味甘蔗冰「豐春冰菓店」,距離壽豐火車站很近,南北旅人路過都會來吃一碗冰。豐春冰店一直都在想吃的花蓮美食小吃名單之一, ... 於 13blog.tw -

#70.花蓮壽豐好吃

感情放一邊檳榔攤. 壽豐小吃慶豐店. 地址: 花蓮縣吉安鄉中山路三段318號. 電話: 03 853 6082. 外送: Ubereats、Foodpanda. 從外觀到內裝都很不錯,不太像是小吃店的 ... 於 625741009.stylehouse-collections.de -

#71.2023 陳媽媽的店 - xm5.org

舉凡雞排飯、排骨飯、雞腿飯及自創的雞塊飯,都是店裡前TOP3便當外送的飯 ... 在搜尋壽豐美食的時候,很多人推薦這間便宜的小吃店-陳媽媽小吃,這間店 ... 於 xm5.org -

#72.花蓮壽豐小吃

活跳蝦) 、走私房景點看螢火蟲、玉石DIY、逛IG打卡景點、 玩水撿玉石、必吃壽豐小吃-慶豐店粉絲團地址:花蓮縣吉安鄉慶豐村中山路三段號營業時間: ... 於 idofaleh.elisacavanna.it -

#73.壽豐小吃菜單2023-精選在Instagram/IG照片/Dcard上的焦點 ...

壽豐小吃 菜單. 料多爆餡的韓式口袋吐司 後滑有吐司出外景美照 - 來朝聖網路上夯一陣子的誘人#MixEgg混蛋吐司 !這次選訪楠梓壽豐店,老闆跟闆娘人 ... 於 year.gotokeyword.com -

#74.「花蓮壽豐鄉」好吃好玩推薦懶人包資訊 - 熊本一家

點擊資訊看相關介紹 (依造訪時間先後排序,近期造訪的排越上面). 花蓮壽豐美食小吃資訊 more...(點圖看介紹資訊). 花蓮壽豐美食小吃資訊 · 娟姊早午餐店 於 www.leeleelin.com -

#75.花蓮鳳林、壽豐西瓜寒害救助每公頃6.2萬元- 地方新聞 - 中國時報

花蓮縣壽豐鄉、鳳林鎮一期作早植西瓜受到今年1月寒流與3、4月雨勢影響,遭凍傷損壞,農業單位現勘評估後,兩鄉鎮受災面積均達現金救助標準,經花蓮縣 ... 於 www.chinatimes.com -

#76.【花蓮吉安】壽豐小吃-慶豐店的食記 - FonFood瘋美食

壽豐小吃 -慶豐店(15篇食記) 位於花蓮縣吉安鄉地址:花蓮縣吉安鄉中山路三... 電話:03 8...【[花蓮吉安美食]2023壽豐小吃慶豐店推出「花蓮年菜外帶」龍蝦大氣上桌! 於 www.fonfood.com -

#77.壽豐小吃-慶豐店 - Foodpanda

壽豐小吃 -慶豐店在foodpanda點的到,更多Hualien County 推薦美食,線上訂立即送,下載foodpanda APP,20分鐘外送上門!瀏覽菜單和獨家優惠折扣. 於 www.foodpanda.com.tw -

#78.壽豐小吃的文章和評論 - 痞客邦

... 壽焦糖曼曼的【花蓮吉安】壽豐小吃慶豐店蘭陽西魯肉蒜泥鮮蚵椒鹽白蝦各式熱炒合菜Ängel 的【花蓮美食】小吃熱炒合菜餐廳首選~壽豐小吃-慶豐店~重新裝潢全新開幕. 於 www.pixnet.net -

#79.花蓮壽豐鄉美食 - Kidslingo e-learning!

施人誠 來到台東鹿野就會想要吃一些小吃查到這間楊記草仔粿網友還滿推薦的是一間沒什麼裝潢很簡樸的草仔粿專賣店店鋪就在鹿野鄉永樂路的路上附近. 壽豐鹽寮海濱有好幾間 ... 於 kidslingo.course-builder.co.uk -

#80.壽豐小吃慶豐店 - LINE熱點

【LINE熱點】壽豐小吃慶豐店, 台菜餐廳, 地址: 花蓮縣吉安鄉中山路三段318號,電話: 03 853 6082。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、線上預約掛號、叫 ... 於 spot.line.me -

#81.花蓮『壽豐小吃』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記

花蓮壽豐小吃推薦,花蓮壽豐小吃的最新食記、評價與網友經驗分享: 小食一庄刀削麵, 春虫冰工場, 豐春冰果室, 伊娜的部落廚房, 壽豐小吃慶豐店, 越南河內小吃, ... 於 ifoodie.tw -

#82.花蓮壽豐荖溪小吃平價山產好選擇~阿一一炎夏樂活花蓮三日遊

下山後我們準備到一家網友很推的餐廳, 聽說便宜又好吃的~荖溪小吃. 荖溪小吃就如店名一樣, 是家位於路邊的山產店, 店內裝潢非常的簡單, 於 paulyear.com -

#83.【花蓮】吉安|壽豐小吃慶豐店,大嗑無骨鵝肉,蘭陽西魯肉

壽豐小吃 在花蓮其實也有店面,壽豐小吃慶豐店就位於吉安中山路三段上,這次跟家人去用餐,跟原本想像中的傳統台式小吃店落差很大,裝潢跟外觀根本很潮 ... 於 auntie.tw -

#84.Top 10 壽豐火車站附近最佳餐廳 - Tripadvisor

壽豐 火車站附近餐廳:在Tripadvisor 上查看花蓮壽豐壽豐火車站附近的美食餐廳評論與旅客真實 ... 菜系: 中式料理, 亞洲料理, 台灣小吃/台菜, 湯品 ... 荖溪小吃店. 壽 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#85.壽豐車站旁古早味小吃店,老滷超大塊焢肉飯搭配 ...

壽豐 路一段這裡蠻多家古早味小吃攤,但大多數都沒有冷氣,這天雖然只是五月但花蓮豔陽高照室外溫度飆到32度,沒有冷氣的用餐環境也無法吃的開心,看到「壽 ... 於 stancy.tw -

#86.花蓮餐廳推薦》壽豐小吃慶豐店~明亮乾淨時尚快炒店

壽豐小吃 慶豐店,是家難得以空間舒適好環境出名的熱炒小吃店!! 這裏的價位平實,餐點美味,以軟嫩多汁去骨的鵝肉切盤為鎮店招牌菜色,特別是當天吃到 ... 於 bjsmile.tw -

#87.[花蓮壽豐美食] 月圓小吃. 澎派8料什錦麵 - 旅行Let's go - 痞客邦

月圓小吃距離花蓮壽豐火車站走路3分鐘,招牌什錦麵料多分量多,價格平實,附近還有高人氣冰品「豐春冰菓店」,都是壽豐火車站附近不可錯過的美食喔月 ... 於 erin123477.pixnet.net -

#88.新開店!文青風熱炒小吃店.必點無骨鵝肉.超正點 ...

剝皮辣椒松阪豬.蘭陽西魯肉♥壽豐小吃慶豐店♥. 837. 請 ... 於 masaharuwu.pixnet.net -

#89.花蓮壽豐-麗莘風味合菜鯉魚潭周邊小吃停車方便寵物友善價格 ...

Zero距離早午餐|近東華大學後門的志學街創意早餐店|. 主打多種創意口味的傳統蛋餅能選擇,然後還有幾樣炸物小點與傳統炒麵可以享用。. 於 8ryuhing.maivioh2.com -

#90.隱身花蓮壽豐鄉間的超人氣雪山肉桂捲 - 萍子

花蓮壽豐美食,花蓮肉桂捲推薦,肉桂捲控加一,小和好點dot.dot. Bakery & Cafe位於花蓮縣壽豐鄉平和一街119號,同小和山谷品牌,花蓮肉桂捲專賣店, ... 於 upssmile.com -

#91.【花蓮美食】壽豐小吃慶豐店,鵝肉居然超級好吃(菜單)

位於臺東縣的「少妮媱手工烘焙坊」使用台灣豬肉,烘焙業使用國產台灣豬,下面為大家整理店家詳細營業資訊:店家名稱:少妮媱... 於 taiwanpig.imobile01.com -

#92.花蓮美食|壽豐小吃慶豐店-獨家鵝魯飯、西魯肉這邊都吃得到

此間慶豐店為壽豐小吃的第二間店,第一間本店仍然在壽豐哦!年輕人接手後除了外觀的改變,還增加熱炒的選項,有著更多元的料理,不再只是單純販售麵 ... 於 tutufoodaholic.tw -

#93.【吉安美食】壽豐小吃|老店新生,小吃熱炒二合一 - 花蓮好好玩

壽豐小吃 原始於花蓮壽豐知名冰店──豐春冰菓店附近,店名叫做大陸妹小吃店(現在仍然有在營業喔)。 慶豐店是由家族第二代兄弟倆人共同經營的。兄弟倆從 ... 於 www.funhualien.com.tw -

#94.壽豐餐廳

給大家看一下壽豐小吃-慶豐店菜單,. 一碗只要30元,可說是一點都不會貴,. 然後安大叔吃的無骨鵝肉料理,. 細分到可以 ... 於 420107559.mellarte.at -

#95.花蓮縣壽豐鄉公所

最新消息 · 政令宣導 · 原住民活動專區 ... 於 www.shoufeng.gov.tw -

#96.壽豐小吃-慶豐店(@shoufeng318) • Instagram photos and videos

153 Followers, 208 Following, 81 Posts - See Instagram photos and videos from 壽豐小吃-慶豐店(@shoufeng318) 於 www.instagram.com