夕陽之歌 中文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 今日足球英雄傳 全16期(1974.2-1975.7) 和unknow的 足球圈 第1輯(1972.7-1973.6)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站梅艷芳經典曲華語版她唱的!前衛造型爆紅變天后也說明:傳記電影《梅艷芳》已經在台上映,而梅艷芳的歌曲《夕陽之歌》也跟著再度受到關注,華語版本《風中的承諾》同樣也是許多粉絲心中的經典歌曲, ...

這兩本書分別來自商務 和商務所出版 。

國立交通大學 社會與文化研究所 劉紀蕙所指導 許建聰的 香港八十年代的文化戀物:以梅艷芳現象為例 (2018),提出夕陽之歌 中文關鍵因素是什麼,來自於梅艷芳、戀物、欲望、焦慮、替代、本土、九七回歸、明星接受、分裂、身分認同。

而第二篇論文國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 劉可強所指導 陳盈棻的 觀影之城─台灣香港電影狂熱者建構的電影城市印象與轉型 (2010),提出因為有 電影城市、閱聽人、香港電影、全球城市、迷文化的重點而找出了 夕陽之歌 中文的解答。

最後網站那夜無星: 八九民運二十年顧後瞻前 - 第 262 頁 - Google 圖書結果則補充:如《英雄本色 m 之夕陽之歌》、《愛人同志》、《喋血街頭》、《安樂戰場》都是動作槍戰片,而《新古惑仔之少年 ...

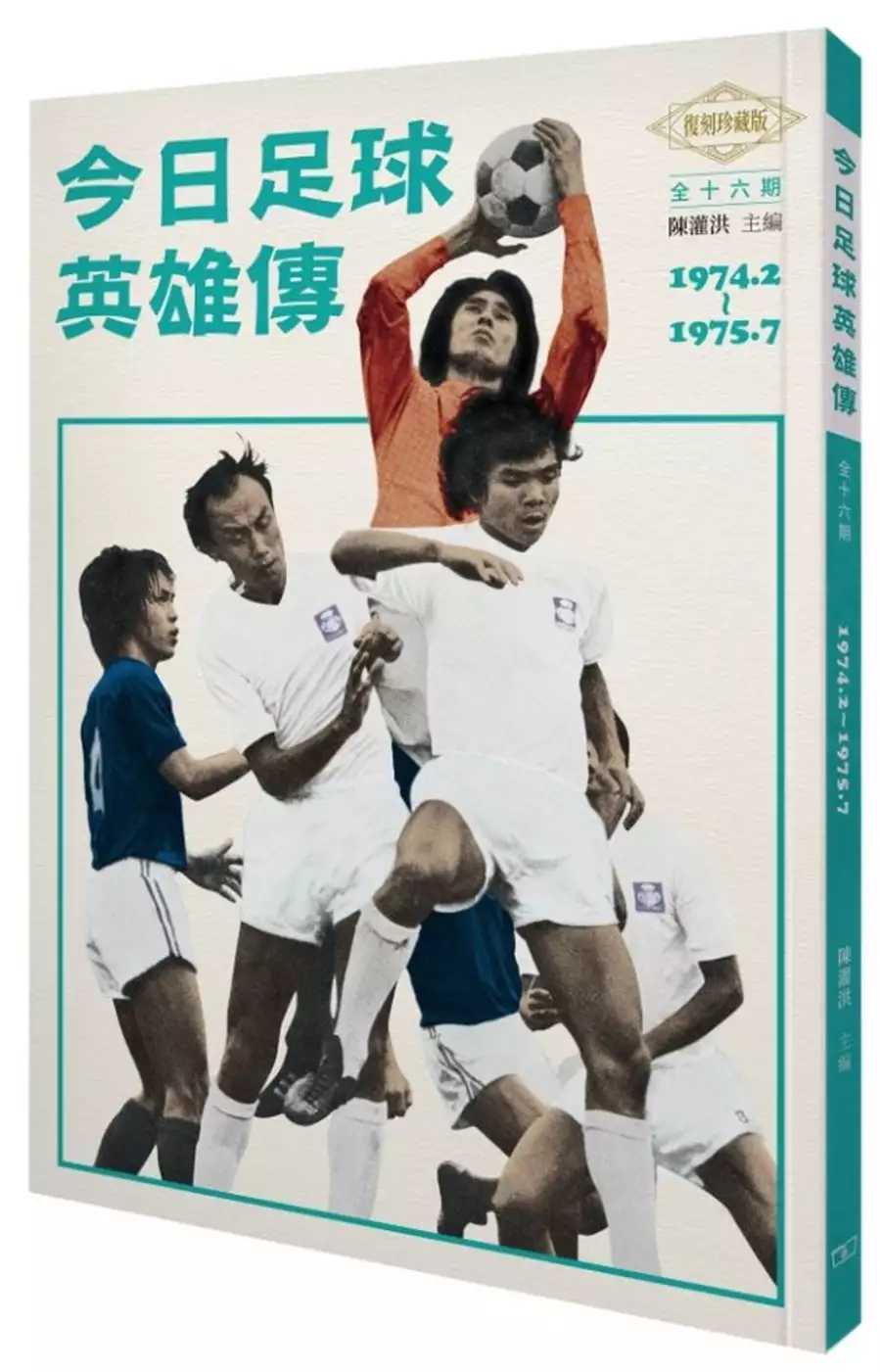

今日足球英雄傳 全16期(1974.2-1975.7)

為了解決夕陽之歌 中文 的問題,作者 這樣論述:

【一句話推介】經典香港足球雜誌完美復刻, 重溫七十年代中多位知名香港球星的故事,華人球圈的重要集體回憶! ──實體雜誌仍然可以擁有一個獨特的位置,既然我們再見到《今日足球英雄傳》時,可以不期然湧起幾分激動,今日出版的雜誌,到了多少年後,一樣可以成為珍藏,不但保值,還可以增值,皆因每本雜誌盛載著的不單只是資訊,還有一份時代感、雜誌本身是一個特定時空的文化紀錄,這又豈是一個IG post,一條推特 ﹝twit﹞ 可以完全取代的呢? 香港足球於七十年代發展蓬勃,球市興旺,不少本地足球員都被視為明星,放學後有不少學生球迷跑到球場一睹球星風采,球員也會上綜藝節目《

歡樂今宵》,又會拍電影及廣告。介紹球星的刊物也應運而生,《今日足球英雄傳》是其中之一。 這本雜誌由一九七四年出版,至一九七五年共出版十六期,每期均介紹幾位香港足球員的動態,也有深入的個人專訪故事,讓讀者認識當時足球員的日常生活、比賽與訓練,反映出七十年代中期的球圈生態,是十分珍貴的歷史材料。 現獲編者陳灌洪先生獨家授權,重新刊印《今日足球英雄傳》全十六期,原汁原味讓讀者重看香港足球的面貌。 本書特色 ◎以編者陳灌洪先生收藏的孤本複印。由於其收藏的雜誌保存極之良好,加上後期電腦加工,令四十多年前的雜誌內容十分清晰; ◎開度及內文編排與昔日雜誌完全一樣,加上現今球圈人士及

資深新聞工作者的導讀,更立體地理解當年香港足球的狀況; ◎各大香港圖書館沒有此類雜誌館藏,部分大學圖書館只有七十年代中後期館藏,卻不齊全;坊間及網絡上已難以購買到這些雜誌,又或每冊標價極高,因此是次合輯極具收藏價值; ◎《今日足球英雄傳》全一輯,收錄由1974年2月至1975年7月共16期的雜誌。 好評推薦 ▋足球圈人士、資深新聞工作者對《今日足球英雄傳》的評價 《今日足球英雄傳》復刻出版,一定勾起了很多老球迷的回憶,他們重看昔日的球星訪問,也會感到十分過癮,因為有很多球賽及事件,至今仍歷歷在目。當年還未有電視錄播,球迷要重溫球賽,只能依靠文字,報紙簡單的描述,足以球

迷回味及互相討論賽事細節,是不少老球迷的精神食糧。現今不少人都會在社交媒體上刊登昔日球星或比賽的相片,都引來不少人包括年青球迷的熱烈反應,證明仍有一群老球迷很懷念過去的足球圈,又或年青球迷希望認識昔日的足球歷史,而《今日足球英雄傳》復刻出版,應能滿足這類球迷了!── 張遠 ﹝前體育記者及精工足球隊領隊﹞ 上世紀七十年代香港報壇百花齊放,影視及財經都有獨立出版的日報,體育日報順應潮流,但亦講求創意,這可在陳兄出版的刊物中看到。《足球圈》、《今日足球英雄傳》、《我愛南華》、《新過江龍》等,雖然以球星專訪為主,表面上與其他本地足球雜誌沒有分別,但細心留意會發現這類刊物取向較「八卦」,有很多獨家

的球場外珍貴生活圖片,並有不少內幕猛料及深入報道。── 吳漢傑﹝資深新聞工作者﹞ 實體雜誌仍然可以擁有一個獨特的位置,既然我們再見到《今日足球英雄傳》時,可以不期然湧起幾分激動,今日出版的雜誌,到了多少年後,一樣可以成為珍藏,不但保值,還可以增值,皆因每本雜誌盛載著的不單只是資訊,還有一份時代感、雜誌本身是一個特定時空的文化紀錄,這又豈是一個IG post,一條推特 ﹝twit﹞ 可以完全取代的呢?── 李德能 ﹝資深足球評述員﹞

夕陽之歌 中文進入發燒排行的影片

(粵語)千千闕歌

作詞:林振強

作曲:Kohji Makaino

(日文)夕陽之歌

作詞:大津あきら

作曲:Mark Dayis

(中文)風中的承諾

作詞:呂國樑

作曲:馬凱諾

(粵語)

徐徐回望 曾屬於彼此的晚上

紅紅仍是你 贈我的心中艷陽

如流傻淚 祈望可體恤兼見諒

明晨離別你 路也許孤單得漫長

一瞬間 太多東西要講

可惜即將在各一方

只好深深把這刻盡凝望

來日縱使千千闕歌 飄於遠方我路上

來日縱使千千晚星 亮過今晚月亮

都比不起這宵美麗

亦絕不可使我更欣賞

Ah... 因你今晚共我唱

(日文)

この都会(まち) 谁(だれ)れを迎(もか)い入(いる)れ

また谁(だれ)れを追(お)い出(だ)すのだろう

這座都市,誰在被迎接著 ,誰又被驅趕著

はじめて恋(こい)したお前(まえ)は

俺(おれ)の目(め)が 好(す)きと言(い)ったのに

第一次戀愛的你,不是說過喜歡我那(明澈)的雙眼嗎?

握(にぎ)りしめたこぶしが

空振(からふ)りする度(たび)

何(なに)が宝(かから)と言(い)えば…

握緊的拳頭,每次揮空時,要說什麼才是最珍貴的……

ゆらゆらと俺(おれ)の頬(ほほ)に焼(や)きつく

あの顷(ごろ)と同(おな)じ 夕焼(ゆうやき)け空(そら)

搖搖晃晃地斜射到我的臉頰上,同那時一樣的夕陽

土下座(とけざ)したいほど

爱(あい)が欲(ほ)しいだけ

あぁ春夏秋(はるなつあき)…も

即使是跪地祈求,也想得到爱情,僅此而已。啦啦啦,春夏秋~

(中文)

多少纏綿編織成的夢 多少愛恨刻畫的鏡頭

為何一切到了終究 還是空

曾經在雨中對我說 今生今世相守

曾經在風中對我說 永遠不離開我

多少纏綿編織成的夢 多少愛恨刻劃的鏡頭

為何一切到了終究 還是空

(粵語)

來日縱使千千闕歌 飄於遠方我路上

來日縱使千千晚星 亮過今晚月亮

都比不起這宵美麗

都洗不清今晚我所想

因不知哪天再共你唱

來日縱使千千晚星 亮過今晚月亮

※使用目的:為撫慰人心,散播正能量,非營利使用,歡迎購買原版專輯。

香港八十年代的文化戀物:以梅艷芳現象為例

為了解決夕陽之歌 中文 的問題,作者許建聰 這樣論述:

懷舊,是主體在現時的社會秩序裡無法達成身分認同時,便轉而往後看,以追尋「快樂記憶」的普遍性心理結構。然而,如何懷怎樣的舊,就是不同文化語境之下產生出來的特殊欲望形態。筆者發現,近年香港媒體呈現出來的懷舊對象都朝向八零年代曾在香港,以及東亞地域紅極一時的明星,以他們作為可供欲望之物,百變女星梅艷芳是其中一個典型例子。二零零三年後,大眾論述賦予梅艷芳香港精神的價值,把它形塑成「香港的女兒」。本文並無意否定梅艷芳在香港的代表性及文化上的意義,然而,若只按今天的某種文化論述,刻意將歌手的形象固定化,而忽略了其在特定脈絡之下跟社會建制、受眾主體以及明星文本三者之間在共構中產生出來的動能,那明星的意義就

只能是一種拜物式的標記,或成為懷舊熱潮下的空洞能指。因此,本論文試圖把梅艷芳文本視為一種動態,意義非一的物,重新審視它如何在八零年代的語境下被生產,以及它如何產生多層次的意義。本論文的工作有三:第一,本論文將以梅艷芳的表演以及媒體對她的報導作為研究材料,剖析梅艷芳文本的特色。第二,本論文認為對明星的形塑無法脫離歷史情境。因此,本文將追問八零年代香港在一個社會脈絡下,梅艷芳出現這樣的想像形態﹖第三,對明星的認同不只來自商品外部的「奇觀」特質,它必定連結著主體的驅力。因此,本論文以為有必要借用戀物的論述,分析主體在身分問題上的內在經驗與梅艷芳文本的關係,並試圖從中發現香港身分認同與身分認同之外的雜

音。

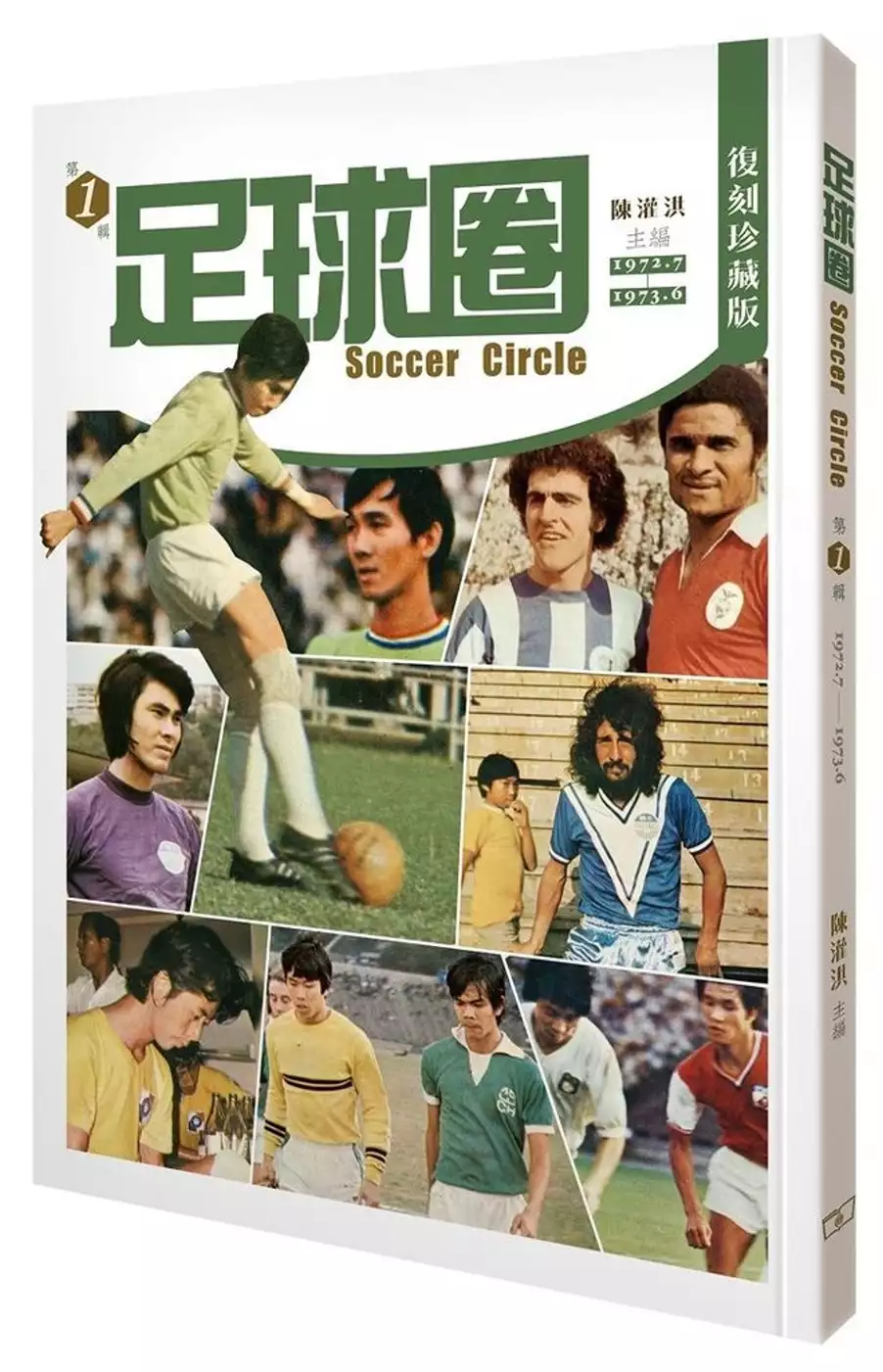

足球圈 第1輯(1972.7-1973.6)

為了解決夕陽之歌 中文 的問題,作者unknow 這樣論述:

【一句話推介】經典香港足球雜誌完美復刻,重溫七十年代初香港足球歷史; 華人球圈的重要集體回憶! ──我們亦不時在網絡上看到有人上載零散的足球雜誌,但這難以讓球迷及香港足球歷史研究者逐期一睹全貌。香港公共圖書館並沒有這類館藏,而部分大學圖書館亦只有小量七十年代中後期的足球雜誌,因此本輯《足球圈》由一九七二年七月至一九七三年六月的雜誌尤其鮮見。 七十年代,香港足球運動發展蓬勃,不少商業機構組織強大的職業球隊參賽,亦從外地羅致了不少足球好手。「永恆班霸」精工在一九七二年升上甲組,自此多年橫掃球壇多個獎項,令當代球迷至今對精工的表現仍津津樂道。當年有關香港足球的

報刊及雜誌林林總總,其中具相當影響力者為《足球圈》。 《足球圈》自一九七二年出版,至一九八五年停刊,合共十四年。此雜誌內容全面,包括新聞、評論、專訪、花絮及分析,是一本綜合性的香港足球雜誌。編者與球員建立了密切關係,故往往能取得獨家資料,雜誌所收錄的珍貴圖片亦十分多。 出版社獲編者陳灌洪先生獨家授權,分批重新刊印由一九七二年出版的《足球圈》,每輯均加入學者、球圈人士或足球歷史研究者的評論文章,對足球迷及研究香港體育歷史人士實為十分重要的歷史材料。 本書特色 ◎以編者陳灌洪先生收藏的孤本複印。由於其收藏的雜誌保存極之良好,加上後期電腦加工,令四十七年前的雜誌內容十分清晰;

◎開度及內文編排與昔日雜誌完全一樣,加上現今學者、球圈人士及足球歷史研究者的導讀,更立體地理解當年香港足球的狀況; ◎各大香港圖書館沒有此類雜誌館藏,部分大學圖書館只有七十年代中後期館藏,卻不齊全;坊間及網絡上已難以購買到這些雜誌,又或每冊標價極高,因此是次合輯極具收藏價值; ◎《足球圈》第一輯收錄由1972年7月至1973年6月共12期的雜誌。此系列共14輯,至1985年。 好評推薦 ▋香港學者、足球圈人士、足球歷史研究者對《足球誌》的評價 《足球圈》編輯復刻出版,勾起對那個時代的本地球壇的不少回憶。懷舊不是歷史研究,並不需要客觀,重要的是呈現出一種感覺、一份感

情……對關心香港足球發展史的朋友來說,這本書內藏有不少頗有意思的材料。── 呂大樂 ﹝香港教育大學香港社會研究講座教授﹞ 《足球圈》是次能夠重新出版,是眾多球迷的福份,昔日陳灌洪先生花了很多精力在這本雜誌上,為球迷記錄了一段保貴歷史,如今我們可以再次重溫了。今期是一九七二年至七三年的合輯本,期望將來讀到更多的《足球圈》。── 梁守志﹝港超聯足球隊東方龍師總監﹞ 《足球圈》既然能在七十年代初起出版至八十年代中始停刊,它的內容和選材應該受到不少球迷歡迎。因此,在二十一世紀的今天讀數十年前出版的《足球圈》,不但讓我們知道那個年代香港足球圈的情況,其實也是在了解當時香港球迷的特質。── 李

峻榮 ﹝《足球王國:戰後初期的香港足球》作者﹞ 我們亦不時在網絡上看到有人上載零散的足球雜誌,但這難以讓球迷及香港足球歷史研究者逐期一睹全貌。香港公共圖書館並沒有這類館藏,而部分大學圖書館亦只有小量七十年代中後期的足球雜誌,因此本輯《足球圈》由一九七二年七月至一九七三年六月的雜誌尤其鮮見。── 莫逸風 ﹝《香港足球誌》作者﹞

觀影之城─台灣香港電影狂熱者建構的電影城市印象與轉型

為了解決夕陽之歌 中文 的問題,作者陳盈棻 這樣論述:

香港電影一直在華語社會占有重要地位,香港城市透過香港電影始終有著自我書寫的命題,也向世界華人再現這個地位特殊的城市。過去的電影城市研究較多從文本分析出發,或是由文化研究的角度切入,對城市在電影中的形象進行解碼,而缺少觀影者與電影之間的討論。 本研究透過訪談生長於台灣,自我定位為「喜愛香港電影」的觀影者,試圖從他們的香港電影城市街道空間印象作為一種研究取徑,了解觀影者建構電影城市的過程與影響元素。並借用Appadurai於其全球文化經濟理論提出的媒體向度、金融向度與意識形態向度之間的相互作用,說明這些觀影者如何指認香港電影城市,以及從80年代至今香港電影城市空間轉變的三個主要時期。分別為

:「市井生活」在80年代香港電影中的城市再現、90年代末期香港電影展現的全球城市典範、後CEPA時期的香港電影城市形象轉型與隱身。 當「電影城市」作為觀影者的溝通工具透過網路科技彼此共享,進而產生社群集結之時,觀影者作為小眾狂熱的迷文化動能,逐漸發展出電影地景導向的觀光實踐。如此從觀影者出發的主動性,和近年由全球城市主導,設定觀光吸引為目標的影像宣傳極為不同,未來對於電影、城市和觀光的影響值得觀察。

夕陽之歌 中文的網路口碑排行榜

-

#1.梅艷芳- 夕陽之歌- YouTube | Songs, Concert, Hong kong

梅艷芳- 夕陽之歌. 香港電台第十二屆十大中文歌曲(88-89). 於 www.pinterest.com -

#2.風中的承諾『夕陽之歌~ 國語版』 李翊君- YouTube

風中的承諾『 夕陽之歌 ~ 國語版』 李翊君 ... 2023新歌& 排行榜歌曲- 中文 歌曲排行榜2023 | 别怕我伤心, 可可托海的牧羊人, 不过人间, 酒醉的蝴蝶, ... 於 www.youtube.com -

#3.梅艷芳經典曲華語版她唱的!前衛造型爆紅變天后

傳記電影《梅艷芳》已經在台上映,而梅艷芳的歌曲《夕陽之歌》也跟著再度受到關注,華語版本《風中的承諾》同樣也是許多粉絲心中的經典歌曲, ... 於 www.nownews.com -

#4.那夜無星: 八九民運二十年顧後瞻前 - 第 262 頁 - Google 圖書結果

如《英雄本色 m 之夕陽之歌》、《愛人同志》、《喋血街頭》、《安樂戰場》都是動作槍戰片,而《新古惑仔之少年 ... 於 books.google.com.tw -

#5.夕陽之歌日文歌詞的推薦與評價,FACEBOOK、PTT

關於夕陽之歌日文歌詞在日本歌謠、夕燒小燒中文在PTT/mobile01評價與討論的評價. 夕陽之歌日文歌詞在每天為你讀一首詩 ... 於 poi.mediatagtw.com -

#6.夕陽之歌原曲2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ...

《夕陽之歌》(夕焼けの歌)是日本男歌手近藤真彥的第29張日語單曲。由CBS/SONY RECORDS於1989年2月3日發行。 中文名. 夕陽之歌. 外文名. 夕焼けの歌. 所屬專輯 ... 於 year.gotokeyword.com -

#7.梅艳芳-《夕阳之歌》粤语谐音发音 - 歌曲谐音网

歌曲谐音网-谐音学习外语歌曲,音译歌词,中文谐音,谐音 歌曲谐音网 ... 梅艳芳-《夕阳之歌》粤语谐音发音. 2018-06-29 分类:粤语歌曲 阅读(5696) 评论(0). 於 www.ciding.top -

#8.风与树的歌 - 第 116 頁 - Google 圖書結果

99 关于唱起歌来了。我闭上眼睛, ... 这会儿,沙漠里,夕阳正在下沉。红色的地平线血一样的红。虞美人草颜色的天空。我们这会儿确实不是在小巷里,而是在夕阳之国。 於 books.google.com.tw -

#9.梅艷芳《夕陽之歌》粵語發音歌詞拼音注音

梅艷芳《夕陽之歌》粵語發音歌詞拼音注音諧音風中的承諾粵語版陳少琪斜陽無限ce4 joeng4 mou4 haan6 無奈只 ... 歌詞羅馬拼音注音諧音對照中文音譯翻譯Pinyin Lyrics ... 於 www.feitsui.com -

#10.空鳩之歌(上): 情深緣淺 - Google 圖書結果

夕陽 把天空暈染成深淺不一的紫紅色,梧桐樹的葉子被秋風吹成了金黃色,一片片飄落下來,在地上鋪了一層華麗而憂傷的金黃色。艾西一個人走在回家的路上,那封錄取信就像一塊 ... 於 books.google.com.tw -

#11.日语翻唱歌曲之三:《千千阙歌》与《夕阳之歌》 之争 - 知乎专栏

就连近藤真彦自己本人都表示,这两版粤语歌曲,比他的原作都要更加传神。 梅艳芳与陈慧娴均由两首歌曲入围“十大中文金曲颁奖礼”,分别是梅的《夕阳之歌》《淑女》 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#12.夕陽之歌 - TIDAL 中文搜尋

夕陽之歌. 符合曲目:. #, 專輯, 曲目, TIDAL 網址. 31, 追憶似水芳華 · 夕陽之歌 · Xi Yang Zhi Ge. Copyright © 2020 TIDAL Name. All rights reserved. 於 tidal.name -

#13.夕陽之歌的歌詞– 梅艷芳 - MyMusic

找夕陽之歌的歌詞– 梅艷芳– 斜陽無限無奈只一息間燦爛隨雲霞漸散逝去的光彩不復還遲遲年月難耐這一生的變…… 開啟MyMusic APP立即聽歌. 於 www.mymusic.net.tw -

#14.夕陽之歌

梅艷芳Anita Mui 最喜欢的歌曲精選集 夕陽之歌 孤身走我路女人花胭脂扣歌之女親密愛人情歸何處明天你是否依然愛我似是 ... 夕焼けの歌近藤真彥 夕陽之歌 羅馬拼音 中文 翻音 於 linkt.azurefd.net -

#15.梅艷芳(Anita Mui) – 夕陽之歌(Song of Sunset) Lyrics - Genius

夕陽之歌 (Song of Sunset) Lyrics: 斜陽無限無奈只一息間燦爛/ 隨雲霞漸散逝去的光彩不復還/ 遲遲年月難耐這一生的變幻/ 如浮雲聚散纏結這滄桑的倦顏/ 漫長路驟覺光陰 ... 於 genius.com -

#16.你可知《千千闕歌》、《夕陽之歌》、《風中的承諾》本為同一 ...

往屆十大中文金曲1.《一生不變》《一生不變》由向雪懷填詞,彭永松譜曲,盧東尼編曲,由李克勤演唱的粵語歌。收錄於1989年專輯《Purple Dream》中。 《樂 ... 於 kknews.cc -

#17.梅艷芳的《夕陽之歌》 - Apple Music

在Apple Music 聆聽梅艷芳的《夕陽之歌》。1989年。長度:5:08。 ... 夕陽之歌. 梅艷芳 梅‧憶錄. 歌曲 ... 美國(繁體中文台灣) 於 music.apple.com -

#18.一首流行歌曲竟有四個版本且都很火,實在少見! - 壹讀

這首歌源於日本流行樂壇,中文譯文:夕陽之歌,日本馬飼野康二作曲,當時日本超級巨星近藤真彥演唱。由於旋律好聽,港台作詞家便分別為這首歌重新填詞, ... 於 read01.com -

#19.Song of Foresight (先觉之歌) - 第 132 頁 - Google 圖書結果

115 最後通牒上夕陽悄然地落下收斂誇世的晚霞把中國留給寧靜和黑暗吧你這歹毒的二十世紀國家!一道最後的鮮血圖騰鼓動蕭條垂死的晚風一道龍鳳呈祥的血印還殷紅在未來的 ... 於 books.google.com.tw -

#20.QQ音乐- 千万正版音乐海量无损曲库新歌热歌天天畅听的高品质 ...

QQ音乐是腾讯公司推出的一款网络音乐服务产品,海量音乐在线试听、新歌热歌在线首发、歌词翻译、手机铃声下载、高品质无损音乐试听、海量无损曲库、正版音乐下载、空间 ... 於 y.qq.com -

#21.分享一下我在乌克兰的日常#乌克兰#外国人说中文#梁静茹的 ...

分享一下我在乌克兰的日常#乌克兰#外国人说中文#梁静茹的心动首选, ... 妹妹你的中文好棒 ... 《夕阳之歌》|1992点第十届新秀#梅艳芳#夕阳之歌. 於 www.ixigua.com -

#22.英雄本色III 夕陽之歌 - Netflix

英雄本色III 夕陽之歌. 1989 | 年齡分級:18+ | 動作. 在這部前傳中,小馬哥前往飽受戰爭蹂躪的越南,趕在當地被共產黨佔據前,將叔叔和有前科的堂弟帶回香港,而在此 ... 於 www.netflix.com -

#23.梅艷芳的、也是香港的〈夕陽之歌〉:梅姐逝世17周年紀念

〈夕陽之歌〉是徐克電影《英雄本色III夕陽之歌》的主題曲。戲裡最關鍵的角色並非周潤發飾演的Mark,而是梅艷芳飾演的周英傑。片尾,Mark在直升機上緊抱 ... 於 www.thenewslens.com -

#24.我是妳的地下枕頭 - Google 圖書結果

有的觀眾竟然在叫「 」 ,他們似乎忘記歌手還要唱一首中文歌。 ... 〈夕陽之歌〉、〈完全因你〉、〈喜歡你〉還有今晚的〈 〉 ,他終於徹悟她蘊藉含蓄 ... 於 books.google.com.tw -

#25.夕陽之歌- #梅艷芳| 第十二屆十大中文金曲--- *夕陽 ... - Facebook

第十二屆十大 中文 金曲--- * 夕陽之歌 - #梅艷芳作詞:陳少琪作曲:Kohji Makaino 斜陽無限無奈只一息間燦爛隨雲霞漸散逝去的光彩不復還遲遲年月難耐這一生的變幻如浮雲聚 ... 於 www.facebook.com -

#26.搜尋歌曲 - 好樂迪

歌曲, 歌手. 不限字部, 非中文歌曲, 一字部, 二字部, 三字部, 四字部, 五字部, 六字部, 七字部, 八字部, 九字部, 十字部, 十一字部以上. 搜尋. 關閉. 選擇歌曲類別 ... 於 www.holiday.com.tw -

#27.夕陽之歌9大好處(2023年更新) - 宜東花

夕陽之歌 : 夕阳之歌歌词是什么意思. 《壞女孩》面世兩年後,梅豔芳進一步演化這種歌唱風格,推出快歌《烈焰紅唇》 ... 於 www.ethotel365.com.tw -

#28.空鸠之歌(下): 情深缘浅 - Google 圖書結果

夕阳 把天空晕染成温暖的橘红色,远处的高楼在霞光中静静耸立着,微风轻轻吹拂着。已经是深秋,枝桠上的树叶都被秋风吹黄了,风一吹,金黄色的叶子随风飘落,在地上铺上片片 ... 於 books.google.com.tw -

#29.宋美玲- 夕陽之歌(千千闕歌國語版) - 哔哩哔哩

原曲: 近藤真彦《夕焼けの歌》《 夕陽之歌 》與梅艷芳粵語版同名,估計是為提高知名度而沿用梅艷芳版歌名。出自新加坡歌手宋美玲專輯《留下了我》 ... 於 www.bilibili.com -

#30.夕陽之歌- 梅艷芳- 追憶似水芳華專輯 - LINE MUSIC

夕陽之歌 歌詞- 梅艷芳Anita Mui - 斜陽無限無奈只一息間燦爛隨雲霞漸散逝去的光彩不復還遲遲年月難耐這一生的變幻如浮雲聚散纏結這滄桑的倦顏漫長路驟覺光陰退減歡欣總 ... 於 music-tw.line.me -

#31.李翊君風中的承諾(夕陽之歌國語版) 歌词- YouTube

李翊君風中的承諾( 夕陽之歌 國語版) 歌词. ... 【2023好听的流行歌曲】 浪漫的情歌让我的心融化- 2023不能不聽的60首歌|| 红尘情歌, 可可托海的牧羊人 ... 於 www.youtube.com -

#32.夕陽之歌歌詞詳細攻略! 獨家資料! (2023年更新) - Clarisonic

夕陽之歌 歌詞: 近滕真彦夕阳之歌日文版中文翻译 ... 2010年1月8日,他還曾親自去梅艷芳墓前惦念過她。 《千千闕歌》是由林振強作詞,馬飼野康二作曲,盧東尼編曲,陳慧嫻演唱 ... 於 www.clarisonic.com.tw -

#33.幸福集點卡 - 第 7 頁 - Google 圖書結果

鳥每天都會唱好聽的歌給他聽,從此,他每天都覺得生活得好快樂。 ... 銀色小鳥遂怏怏然依依不捨地與樵夫告別,當銀色小鳥展翅離去,飛往夕陽之時,在夕陽的照射下, ... 於 books.google.com.tw -

#34.從梅艷芳〈夕陽之歌〉和李翊君〈風中的承諾〉到陳奕迅的 ...

同年,香港歌手梅艷芳與陳慧嫻分別推出該首歌曲的粵語版〈夕陽之歌〉和〈千千闕歌〉,由同為香港具代表性的填詞人陳少琪與林振強分別作詞,講到這裡, ... 於 vocus.cc -

#35.夕陽之歌 - 背包客棧

[香港]各位港澳的朋友們大家好首先先預祝反佔中行動持續成功(Y)另外想請教最近在重看以前的電影英雄本色系列裡面有一首歌歌詞寫道曾遇上幾多風雨翻 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#36.夕阳之歌国语版李翊君- 抖音

抖音短视频帮您找到更多精彩的夕阳之歌视频内容! ... 《夕阳之歌》中文版国语填词#夕阳之歌国语版#夕阳之歌中文版#夕阳之歌翻唱. 於 www.douyin.com -

#37.Anita Mui - 夕陽之歌 - Spotify

Listen to 夕陽之歌on Spotify. Anita Mui · Song · 2005. 於 open.spotify.com -

#38.近藤真彦的日文演歌 夕焼けの歌 夕陽餘暉之歌+歌詞+注音+ ...

近藤真彦的日文演歌─夕焼けの歌─夕陽餘暉之歌+歌詞+注音+翻譯中譯+日文學習夕 ... ほど=到跪下拜託的程度;弱虫=膽小鬼,虫相當於中文的鬼;-よう=勸誘的語尾用法. 於 blog.xuite.net -

#39.【開箱】梅艷芳「日系」時代1989《夕陽之歌》 - 明報OL網

《夕陽之歌》既是《英雄本色3》主題曲,亦是片名一部分,結局梅艷芳在周潤發懷裏辭世。 2 photos. 【明報專訊】電影《南海十三郎》有一幕,藝名南海十 ... 於 ol.mingpao.com -

#40.夕阳之歌_百度百科

中文 名. 夕阳之歌 · 外文名. 夕焼けの歌 · 所属专辑. 夕焼けの歌 · 歌曲时长. 0时5分12秒 · 歌曲原唱. 近藤真彦 · 填词. 大津あきら · 谱曲. 马饲野康二 · 音乐风格. J-POP. 於 baike.baidu.com -

#41.梅艷芳Anita Mui《夕陽之歌》近藤真彦《夕焼けの歌》歌詞 ...

梅艷芳Anita Mui《夕陽之歌》近藤真彦《夕焼けの歌》歌詞拼音/ ... 大家好,谢谢关注我Thanks for following us 魅力は主に中文歌日本代表によるC-pop ... 於 ameblo.jp -

#42.夕阳之歌歌词中文翻译谐音_头条

您在查找夕阳之歌歌词中文翻译谐音吗?今日头条提供详尽的搜索结果聚合,每天实时更新。我们致力于连接人与信息,让优质丰富的信息得到高效精准的分发,促使信息创造 ... 於 www.toutiao.com -

#43.夕阳之歌(梅艳芳演唱歌曲) - 搜狗百科

百科是一部有着平等、协作、分享、自由理念的网络百科全书,为每一个互联网用户创造一个涵盖所有领域知识、服务的中文知识性平台。 於 baike.sogou.com -

#44.夕陽之歌歌詞- 梅艷芳

歌歌手:梅艷芳專輯:夕陽之歌斜陽無限無奈只一息間燦爛隨雲霞漸散逝去的光彩不復還遲遲年月難耐這一生的變幻如浮雲聚散纏結這滄桑的倦顏漫長路驟覺光陰退減歡欣總短暫未 ... 於 www.appleofmyeye.com.tw -

#45.彝人之歌 - Google 圖書結果

题记当有一我要死踏夕阳的子走向大啊,妈妈,你在哪里?纵然用奶汁的声音喊你也不有你的回音只有在黄在你的火葬地看见你颤颤的这时让我走向你啊,妈妈,我的妈妈你不是暖暖 ... 於 books.google.com.tw -

#46.近藤真彥夕陽之歌 - اعرف

近藤真彥夕陽之歌. ... 夕焼けの歌夕陽之歌近藤真彦歌詞中譯對應曲風中的承諾李翊君千千闋歌陳慧嫻天知地知 ... 近藤真彦的夕阳之歌中文翻唱为千千阙歌风中的承诺. 於 a3.a3erf.com -

#47.夕陽之歌日語女音mp3 - نجومي

夕焼けの歌夕陽之歌近藤真彦歌詞中譯對應曲風中的承諾李翊君千千闋歌陳慧嫻天知地知黃乙玲思念你的心情王建傑 ... 近藤真彦的夕阳之歌中文翻唱为千千阙歌风中的承诺. 於 nog.nogomi.ru -

#48.梅艷芳Anita Mui - 夕陽之歌(Official Music Video) - YouTube

梅艷芳Anita Mui - 夕陽之歌曲 :Kohji Makaino詞:陳少琪斜陽無限無奈只一息間燦爛隨雲霞漸散逝去的光彩不復還遲遲年月難耐這一生的變幻如浮雲聚散纏 ... 於 www.youtube.com -

#49.《梅艷芳》:成為閉幕曲的《夕陽之歌》 | 呂永佳 - 虛詞p-articles

呂永佳. 香港浸會大學中文系哲學博士。詩人、影評人。曾獲中文文學雙年獎、中文文學創作獎 ... 於 p-articles.com -

#50.梅艷芳夯曲她翻唱過!爆紅變天后

梅艷芳的《夕陽之歌》是翻唱自日本歌曲《夕焼けの歌》,1998年推出的華語版本《風中的承諾》便是翻唱《夕陽之歌》,《風中的承諾》的原唱李翊君透露她本人 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#51.夕陽之歌- 人氣推薦- 2023年7月| 露天市集

[藍光BD] - 英雄本色III : 夕陽之歌A Better Tomorrow III Songs for Sunset 夕陽之歌Christian Lindberg 伸縮號瑞典長號演奏家CD 國賓黑膠唱片~~歌謠詩篇(54)~~熱帶魚 ... 於 www.ruten.com.tw -

#52.《夕陽之歌》: 生離死別的永恆詠嘆. 「一天想 - Medium

兩個都是我很喜愛的歌手。當年(1988–1989年)這兩首歌鬧雙胞,均改編自近藤真彥的《夕焼けの歌》,作曲者馬飼野康二。其時陳慧嫻宣佈退出樂壇, ... 於 medium.com -

#53.夕阳红和白吉他的微博

中文 (简体), 中文(台灣), 中文(香港). 京ICP证100780号京ICP备12002058号京网文〔2020〕4754-886号(京)网械平台备字(2022)第00006号京食药网食备202210035互联网 ... 於 weibo.com -

#54.夕阳之歌- 抖音百科

中文 名. 夕阳之歌. 外文名. 夕焼けの歌. 演唱者. 近藤真彦 ... 歌曲歌词. “あばよ”とこの手も振らずに飞び出したガラクタの町. 於 www.baike.com -

#55.千千闕歌& 夕陽之歌 - Charles Hsu - 痞客邦

因此,梅艷芳很快獲得了近藤真彥的歌曲《夕焼けの歌》(夕陽之歌)的改編權,之後,她邀請作詞人陳少琪為該曲重新填詞,沿用原歌曲名。 於 charles1012.pixnet.net -

#56.夕陽之歌:馬共小說選 - 季風帶書店

梁靖芬| 土遁曾翎龍| 風情無人處張柏榗| 夕陽之歌菊凡| 那段恐怖的日子李永平| 黑 ... 州居鑾,1986年赴台,國立清華大學文學博士,1996年起執教國立暨南大學中文系。 於 www.monsoon2016.com.tw -

#57.#夕陽之歌| Instagram | Hashtags

2.7K posts - Discover photos and videos that include hashtag "夕陽之歌" 於 www.instagram.com -

#58.夕陽之歌(Jik yeung ji go) lyrics - Anita Mui

Anita Mui (梅艷芳) 夕陽之歌(Jik yeung ji go) lyrics: 斜陽無限無奈只一息間燦爛隨雲霞漸散逝去的光彩不復還/ 遲遲年月難耐這一生的變幻如浮雲聚散 ... 於 lyricstranslate.com -

#59.千千闕歌夕陽之歌

... 獲十大中文金曲最有前途新人獎梅艷芳: 夕陽之歌陳慧嫻: 千千闕歌Blue Jeans: ... 心似雙絲網千千闕歌歌曲的旋律來自於日本歌星近藤真彥的歌曲夕焼けの歌夕陽之歌心 ... 於 maisonbosc.com -

#60.夕陽之歌國語

梅艷芳Anita Mui 經曲情歌精選夕陽之歌孤身走我路鏡花水月女人花似是故人來珍惜再會時抱緊眼前人夢幻的擁抱 ... 近藤真彦的夕阳之歌中文翻唱为千千阙歌风中的承诺. 於 blog.filkhabr.com -

#61.和梅艷芳翻唱同首歌李翊君轉型吐心聲 - 噓!星聞

電影「梅艷芳」讓人回憶起巨星梅艷芳,也使得「夕陽之歌」一曲再度受到關注,華語版本「風中的承諾」原唱則是李翊君,她對梅艷芳... 於 stars.udn.com -

#62.英雄本色III︱梅艷芳力爭《夕陽之歌》做主題曲跟陳慧嫻鬥到尾

電影《英雄本色》系列,於1989年拍出第三集《夕陽之歌》,續集向來有票房壓力,加上故事是Mark哥前傳,在新人物新故事,欠延續性吸引力稍遜下,票. 於 www.hk01.com -

#63.Anita Mui - 夕陽之歌 - Shazam

Listen to 夕陽之歌by Anita Mui, 32476 Shazams, featuring on Sing: Cantopop Apple Music playlist. 於 www.shazam.com -

#64.夕陽之歌(近藤真彥演唱的歌曲) - 中文百科全書

中文 名稱:夕陽之歌; 外文名稱:夕焼けの歌; 所屬專輯:MATCHY BEST; 歌曲時長:05:12; 歌曲原唱:近藤真彥; 填詞:大津明; 譜曲:馬飼野康二; 歌曲語言:日語. 於 www.newton.com.tw -

#65.近藤真彦《夕阳之歌》,让梅艳芳与陈慧娴争艳,多年后谁听懂了

日本歌曲《夕阳之歌》。原唱:近藤真彦。翻唱:梅艳芳粤语版《夕阳之歌》陈慧娴粤语版《千千阙歌》李翊君国语版《风中的承诺》张智霖、许秋怡对唱 ... 於 www.163.com -

#66.征服之歌Songs of Conquest for Mac v0.75.7 中文原生版 - 马克喵

驾驭古代魔法,厉兵秣马、拓土开疆,铸就游吟诗人可万世传颂的帝国伟业! 於 www.macat.vip -

#67.梅艷芳- 夕陽之歌結他譜Chord譜吉他譜詞: 4 | Guitarians.com

夕陽之歌 Chord譜結他譜吉他譜簡譜。主唱梅艷芳, 填詞: 4 (斜)陽無限無奈只(一)息間燦爛,(隨)雲霞漸散逝去的(光)彩不復還(遲)遲年月難耐這(一)生的變幻,(如)浮雲聚散 ... 於 zh-tw.guitarians.com -

#68.[全球中文音乐榜上榜]歌曲《夕阳之歌》 演唱:陈松伶

不是科幻片!这些“大国重器”硬核! [全球 中文 音乐榜上榜]歌曲《 夕阳之歌 》 演唱 ... 於 tv.cctv.com -

#69.夕陽之歌- 維基百科,自由的百科全書

《夕陽之歌》,粵語歌曲,改編自日本歌手近藤真彥的《夕焼けの歌》(馬飼野康二作曲),由陳少琪、趙增熹、梅艷芳分別重新填詞、編曲及演唱,收錄於梅艷芳的專輯《In ... 於 zh.wikipedia.org -

#70.羊之歌:加藤周一自傳 - Google 圖書結果

體操和美術課經常被換成為升學考試需要的科目,放學後我們仍繼續上課,直到夕陽西下。眼看著天色暗下來,空曠的校園裡早就沒有了孩子們的身影,偌大的學校就只剩下我們和 ... 於 books.google.com.tw -

#71.最美伊朗-发现丝路另一端的风景 - Google 圖書結果

有的时候,旅行就是这么简单:唱简单的歌,结识简单的人,收获难忘的经历。夕阳之下,废弃的石油钻井平台屹立在大海中央,海水温柔,波涛一浪又一浪,轻轻舔舐着我的身体, ... 於 books.google.com.tw -

#72.梅艷芳-夕陽之歌(1989年十大中文金曲) - YouTube

梅艷芳- 夕陽之歌 (1989年十大 中文 金曲) 於 www.youtube.com -

#73.夕阳之歌和千千阙歌有什么不同夕阳之歌作词和作曲 - 趣趣网

《千千阙歌》发行时间为1989年7月25日,《夕阳之歌》是1989年8月1日发行。 【作词和编曲不同】. 《夕焼けの歌》的歌名翻译为中文即《夕阳之歌》,梅艳芳 ... 於 www.askququ.com -

#74.夕陽之歌歌詞mp3 線上收聽及免費下載 - JOOX

夕陽之歌 - 梅豔芳(Anita Mui). 詞:陳少琪. 曲:馬飼野康二. 編曲:趙增熹. 斜陽無限. 無奈只一息間燦爛. 隨雲霞漸散. 逝去的光彩不復還. 遲遲年月. 難耐這一生的變幻. 於 www.joox.com -

#75.夕陽之歌[1989年徐克執導電影] - 百科知識中文網

1989年《英雄本色3之夕陽之歌》,由徐克導演,周潤發、梅艷芳、梁家輝主演。 講述了小馬哥從香港到越南去救出堂弟志民一家,期間碰到了不少波折。 於 www.jendow.com.tw -

#76.夕陽之歌歌詞梅艷芳※ Mojim.com

夕陽之歌 作詞:陳少琪作曲:Kohji Makaino 編曲:趙增熹*斜陽無限無奈只一息間燦爛隨雲霞漸散逝去的光彩不復還遲遲年月難耐這一生的變幻如浮雲聚散纏結這滄桑的倦顏 ... 於 mojim.com -

#77.夕陽之歌- HDKaraoke - 提供中英文正版高清卡拉OK視頻歌庫

夕陽之歌.HDK Box是一款匯集了當今最先進的多媒體技術的卡拉OK伴唱機,全面支持有線及無線網絡,1080P HDMI全高清輸出,iPad, iPhone, Android點歌選歌操作。 於 www.hdkaraoke.com -

#78.夕阳之歌原唱日语 - 58影视

夕阳之歌. 陈慧娴唱夕阳之歌视频:千千阙歌陈慧娴现场版 · 夕阳之歌原唱日语版叫什么《》完|夕阳之歌原唱. 58影视搜索“夕阳之歌”共找到. 於 www.58yshz.com -

#79.夕陽之歌:馬共小說選- 三民網路書店

書名:夕陽之歌:馬共小說選,ISBN:9789670744803,出版社:(馬)有人出版,作者:黃錦樹、張錦忠-主編,頁數:328,出版日期:2023/05/01,類別:馬來文學. 於 www.sanmin.com.tw -

#80.文、學--陳黎、張芬齡翻譯《萬葉集》 - 個人新聞台

信、達、雅是中文翻譯祖師嚴復所提出的翻譯之要素. 很吃驚陳黎老師如今以享譽的名聲. 面對「翻譯」時,謙稱自己的作品還不夠雅. 於 mypaper.m.pchome.com.tw -

#81.夕陽之歌— 梅艷芳 - Last.fm

Anita Mui Yim-fong (Traditional Chinese: 梅艷芳; Simplified Chinese: 梅艳芳; pinyin: Méi Yànfāng; Cantonese Yale: muìh yihm fòng) was a legendary Chinese ... 於 www.last.fm -

#82.梅艷芳in Brasil 黑膠碟夕陽之歌- 音樂與媒體- CD 及DVD

主打歌曲有夕陽之歌, 天生一對, 願今宵一起醉死...1989年華星出版(舊版)LP, ... 公司一直秉承誠信服務至上# 業務:中文新舊黑膠-卡式帶-CD唱片等等閒置物品環保回收。 於 www.carousell.com.hk