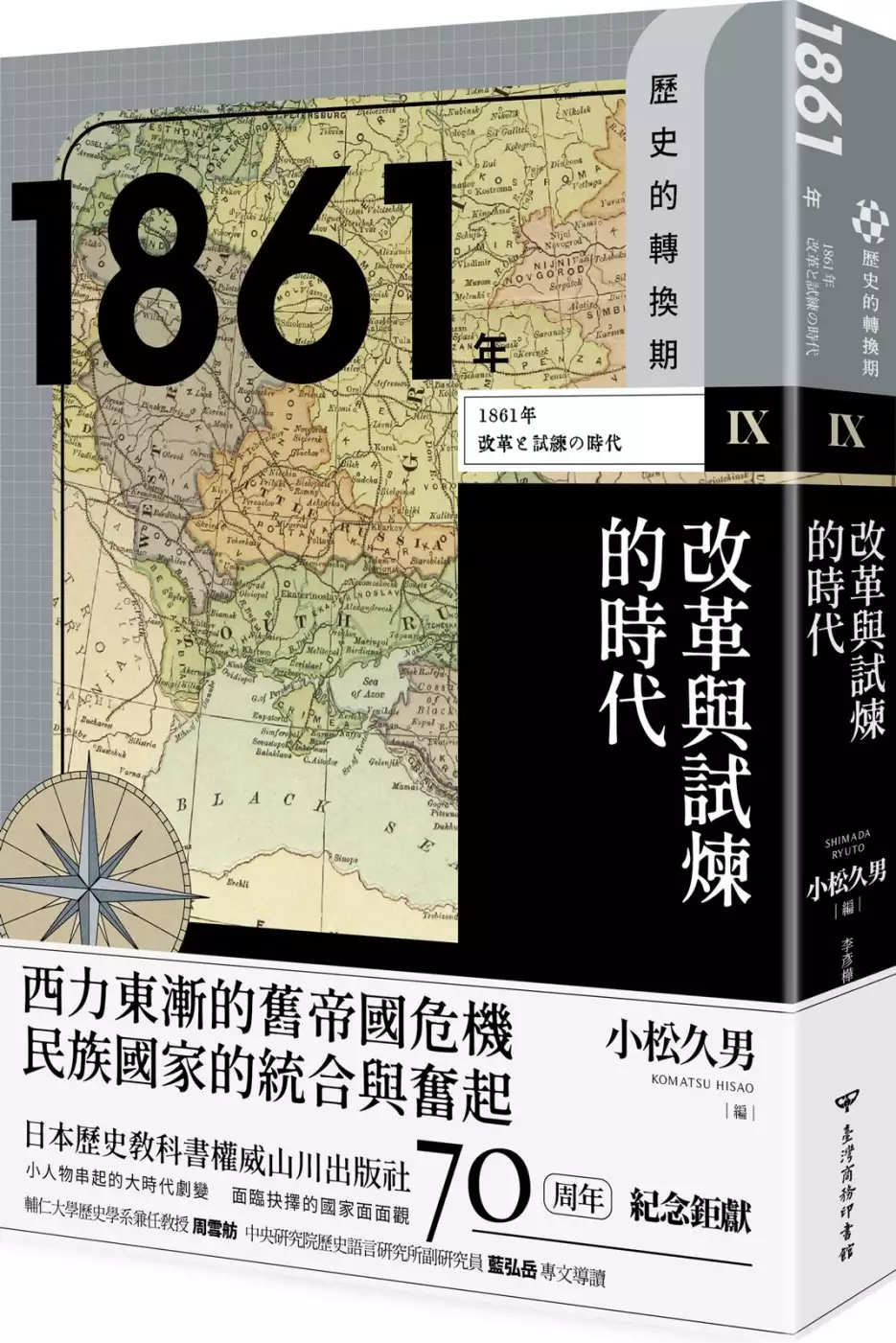

多元主義統合主義的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吉澤誠一郎,佐佐木紳,青島陽子,麓慎一,北村曉夫寫的 歷史的轉換期9:1861年.改革與試煉的時代 和陳翠萍,李元璋的 眷味正濃:新竹眷村裡的美味食光都 可以從中找到所需的評價。

另外網站第二章政府職能之理論與變遷也說明:統合主義 思想興起於十九世紀末葉的歐洲國家,主要主張為權威當局對團體. 進行特許與干預的做法,對於社會秩序的維持有其必要性。雖然與多元主義都是. 在探討團體政治,但是 ...

這兩本書分別來自臺灣商務 和臺灣樂屋文化協會所出版 。

國立臺灣大學 國家發展研究所 張登及所指導 唐傳瑚的 中國的國家與社會關係研究:國家權力與NGO自主性的分析 (2012),提出多元主義統合主義關鍵因素是什麼,來自於國家與社會關係、非政府組織、國家權力、NGO自主性、論述定位圖。

而第二篇論文國立政治大學 公共行政學系 顏良恭所指導 葉蓓華的 美濃水庫興建之政策網絡分析 (1999),提出因為有 政策網絡、美濃水庫、多元主義、統合主義的重點而找出了 多元主義統合主義的解答。

最後網站無題則補充:「行為政治」、「新統合主義」VS.「傳統統合主義」、「游離選民」VS.「邊際選民」、「公民複決」VS.「公民投票」、「政治效能感」VS.「政治能力感」、「行政發展」VS.「 ...

歷史的轉換期9:1861年.改革與試煉的時代

為了解決多元主義統合主義 的問題,作者吉澤誠一郎,佐佐木紳,青島陽子,麓慎一,北村曉夫 這樣論述:

想理解歷史,轉換視角是不夠的 這套書,讓你完全扭轉世界史的理解方式! ────────────────給我一個年分,我就給你全世界──────────────── 身處十字路口面臨抉擇的國家們 是改革奮起還是迎向覆滅? 劇變浪潮中呼吸時代氣息的小人物 相互影響共同串聯的全球史 ★★★★★歷史教科書權威 日本山川出版社70周年紀念鉅獻★★★★★ 中央研究院近代史研究所助研究員 陳建守 選書企畫 輔仁大學歷史學系兼任教授 周雪舫 中央研究院歷史語言研究所副研究員 藍弘岳 專文導讀 ▶▶▶故事StoryStudio網站▶轉換期全系列書評▶陸續上線中▶▶▶ story

studio.tw/columnist/cptwbook 西元1861年,人類歷史的轉捩點──────── ▶東亞:太平天國與英法聯軍造成清朝動盪,幕末西力進逼迫使日本開國 ▶中北亞:俄國向中亞擴展勢力,解放農奴推動現代化改革 ▶南亞:東印度公司託管結束,英屬印度殖民統治正式確立 ▶歐洲:義大利建國,列強對內統合國民,對外爭奪殖民地 ▶北美:南北戰爭開打,美國完成真正意義上的統一 世界史還可以用怎樣的方式討論?聚焦在短時間甚至單一年分的橫切式敘述法,可以幫助我們看出怎樣的全球史面貌?陸續出版的「歷史的轉換期」,進入十九世紀中期動盪的世界局勢。在這一冊裡,我們又看

到了不同的書寫嘗試。 談到1861年前後,熟知近現代史的人大概能講出此時世界各地的發展:被英法聯軍及太平天國夾擊的清朝,明治維新的日本,南北戰爭的美國,挾工業革命之勢殖民亞非的西歐列強,新興的日耳曼與義大利民族國家等等。這是改革與試煉的時代。若要用兩個關鍵詞彙來宏觀概括,就是帝國主義及民族主義。帝國主義促成富國強兵,受外力侵略的舊國家則力圖思變;民族主義促成各地域人民的分裂與統合,更是現代國家競逐及國際爭端的濫觴。然而,這時期的世界史並不只是用兩個抽象的宏觀名詞便能解釋。本冊更關心的,是一個個充滿不確定、活生生的歷史人物。 談到當時具代表性的人物,你一定聽過俾斯麥,但可能沒聽過伊格

納提耶夫;你可能知道恭親王奕昕,但不一定知道米德哈特.帕夏。身為俄羅斯外交部亞洲局長的伊格納提耶夫,在大博弈時代力主俄國進入中亞,英法聯軍進入北京時擔任清朝對外的折衝角色以換取遠東沃土,更曾與日本幕臣使節交涉北方諸島國界,並為了鄂圖曼國土與俾斯麥在談判桌上交手。而同樣在國家存亡之際挺身而出的,除了清朝的恭親王奕昕外,還有力圖改革、頒布新憲法的鄂圖曼大宰相米德哈特.帕夏;他不只成功讓巧取豪奪的伊格納提耶夫受挫,留下的改革精神更啟發了後續土耳其的建國運動。 在這個帝國主義風起雲湧的時代,他們都以一己之力,盡可能為自己的國家謀求更好的未來。我們可以看到,這群人身處新舊國家的轉型夾縫,呼吸著同一

股時代氣息,卻邁向了不同的結局;而他們串起的微觀故事,構成了一幅極其迷人的全球史面貌。 兩個力挽狂瀾的大帝國(大清、鄂圖曼),兩個急起直追的小國家(俄國、日本),以及一個剛成立的新興民族國家(義大利)。以1861年為舞台,一群運籌帷幄的歷史人物為主軸,我們得以看見大時代的巨變浪潮下,充滿能動性的個人,如何面對不確定的未來作出抉擇,為自身國家引路。 「歷史的轉換期」套書特色 ▶橫切式敘事,全球史書寫的另一種可能 以往的歷史寫作,多半著重單一地區或主題,從上古一路談到現代,也就是時間軸的「縱切式敘事」。近年全球史概念盛行,提倡以更廣闊、更多元的視野理解歷史,也出現不少挑戰這種縱切

式敘事的新歷史著作。包括新觀點的嘗試(自然史、環境史),新視角的切入批判(東亞視角、庶民視角、遊牧民族視角),以及多語言史料的引用(貿易史、文化交流史)。然而,真正從根本上顛覆、提出新的「橫切式敘事」的,就是這套書了:它挑選一個特定歷史年分,並告訴你,那時間全世界各地都發生了些什麼事。 ▶推動世界前進的「轉換期」:當時人的能動性,及各地重大轉變的共時性 然而,挑選特定年分,並不是漫無目的的挑選,也不是以後人眼光做後設角度的挑選。本套書挑選的11個年分,都是「當時人們深切感受到重大變化」的轉換期。他們跟今天的我們一樣,都面對不可預測的未來,不斷做出相同或迥異的選擇。本套書即針對此能動性

進行分析。同時,這樣的變化具備「共時性」,好幾個地區同時產生了類似的重大轉變,而這段轉換期帶動了世界前往下一個階段。本套書開創了某種可能,也就是不以零星四散的方式敘述,而是透過廣闊的視野,通盤關注同一時間各地人們直接面對的問題,以及他們回應問題的多樣性與共通性。 ▶具體實例如漣漪一般,彼此碰撞而成的世界 本套書雖標舉全球史的廣闊視野,但在挑選篇章上抱持自由態度,不強制對同一時間的世界各地進行平均挑選,而是在這狹窄但別具意義的時間範圍內,盡可能提供鮮明生動的實例。這些事例像漣漪一般,不斷往外擴散又彼此重合;描繪出這些漣漪彼此碰撞的軌跡,就是本套書的特徵。「世界史」不是各國國別史的集合體

,也不是單一框架下的均質產物;從紮根於各地區的視野出發,透過彼此接觸的對話,展現出活生生的鮮明姿態,這才是本套書所談的世界史。 ▶主流與非主流並進,拓寬視野,提升歷史素養 專文由各冊編者自由挑選,不侷限是主流或非主流地域的歷史。部分冊數挑選廣為人知的歷史進行分析(如第一冊,羅馬帝國與秦漢帝國);部分冊數則依該年代面臨之變遷,挑選鮮為人知的歷史為例(如第八冊,北亞毛皮貿易、東南亞海盜與印度洋西岸奴隸制)。在培養新時代提倡的「歷史素養」時,拓寬以往對歷史的理解視野是必要的。而本套書正是最好的示範與參考用書。 ▶各冊編者總論,重點補充專欄,以及臺灣學者推薦序 各冊開頭均附該冊編者

總論,講述該特定年分世界各地面臨的重大轉變為何,帶領讀者概觀整體樣貌。除了主要敘述,也附上做為補充的專欄。本次引進繁體中文版,也邀請歷史學者擔任各冊導讀人,補充臺灣在地學者的觀點。 好評推薦 中央研究院近代史研究所助研究員 陳建守 選書企畫 輔仁大學歷史學系兼任教授 周雪舫 中央研究院歷史語言研究所副研究員 藍弘岳 專文導讀

中國的國家與社會關係研究:國家權力與NGO自主性的分析

為了解決多元主義統合主義 的問題,作者唐傳瑚 這樣論述:

中國經濟社會迅速擴張的三十年中,留下了許多「政府失靈」的空間來讓非政府組織填補,也連帶使得中國的市民社會與非政府組織的相關研究逐漸增加。而在「國家與社會關係」的相關研究中,以Gerhard Lehmbruch的「多元主義─統合主義光譜」分析為主流,也影響學界對中國國家與社會關係的分析框架。本文透過「質性資料分析」對來分析中、西學界對中國國家社會的相關研究,佐以訪談資料,在既有的光譜分析架構下建立「國家權力 v.s. NGO自主性論述定位圖」新模式,取代既有的光譜分析架構,了解中、西研究觀點歧異,以及學界研究與實務運作的期待落差。本文得到的結論是:中國政府的NGO政策仍然保守,學界與實務界運作

對NGO自主性的認知仍相對開放;西方學界相對於中國學界的觀點,則允許國家權力的收縮,而非中國學者對於國家權力維持強大有較一致的論述。最後從政治文化的觀點來看,若中國政府在不同的階段開放NGO的自主性,則能期待中國的國家與社會關係走向國家統合主義、新統合主義、甚至是多元主義的結構。

眷味正濃:新竹眷村裡的美味食光

為了解決多元主義統合主義 的問題,作者陳翠萍,李元璋 這樣論述:

感謝「財團法人榮民榮眷基金會」與「臺灣樂屋文化協會」攜手合作 用最庶民的飲食文化封存眷村的記憶 臺灣街頭巷尾的庶民小吃、眷村家常料理是以飲食的面貌跨越政治型態的束縛,用氣味保存了文化。 現任退除役官兵輔導委員會副主委、榮民榮眷基金會董事長李文忠在本書序文表示,眷村味兒就是老兵的鄉愁、眷二代的念想,近年來隨著第一代榮民的快速凋零及臺灣各地眷村的拆除改建,本會正加速步伐搶救保存,故而有了與臺灣樂屋文化協會合作的契機,讓更多的榮民榮眷的故事,流傳於世。 鄭重邀請您在新冠疫情肆虐的2022,用行動支持臺灣樂屋文化協會出版的《眷味正濃:新竹眷村裡的美好食光》,進而走進新竹的眷

味小館、大口大口暢快朵頤那些眷村的老味道。 三碗主義、吃貨有理 王偉忠、李文忠、李俊賢、胡敏越、謝小韞、邱明琴、李元璋、陳翠萍聯合推薦新竹眷村留下來七十年的老味道……

美濃水庫興建之政策網絡分析

為了解決多元主義統合主義 的問題,作者葉蓓華 這樣論述:

由於台灣地區地形陡峻,雨水蓄積並不容易,再加上近來全球氣候變遷,致使台灣地區降雨型態轉變,豐枯季節降雨不均,枯水期河水短缺,豐水期則任由洪流入海,上述因素使得南部地區民眾長期以來深為用水問題所苦。 為了解決用水問題,技術官僚咸認為開發水庫為當今謀求水源之不二法門,因此計劃於美濃地區興建水庫,以滿足南部地區用水需求。其認為興建美濃水庫一方面不僅可解決長期以來南部地區民眾無水可用之苦,另一方面則藉由供應工業園區用水,進而建設台灣成為科技島,可謂立意良善。然而此立意良善之政策,卻屢遭美濃當地居民抗爭,延宕至今仍無法動工。究竟在美濃水庫興建決策的研擬過程,出現了什縻問

題?其造成爭議的論點何在?而相關政策參與者間又如何互動?以上種種問題則引發筆者對於美濃水庫興建之政策網絡型態研究的動機。 對於美濃水庫興建政策之研究,首先要思考的,即是採取何種研究之途徑,較有助於分析不同參與者之間的互動關係及其對政策結果的影響?筆者檢閱相關文獻後發現,傳統論述國家與社會互動關係之途徑大致可分為社會中心論與國家中心論,而社會中心論又以多元主義為核心,國家中心論則以統合主義為核心。然隨著國家事務之日益繁雜與多樣化,政策問題似已無法藉由傳統多元主義或統合主義之單一模式來獲得有效的解決。相對地,強調不同行動者之間為遂行其目的,透過具策略性與複雜性的互賴互動

過程而作成公共政策之政策網絡概念應聲而起,儼然成為多元主義與統合主義之外,研究國家與社會在決策過程中互動關係之另一途徑。因此,筆者在從事我國美濃水庫興建政策之研究時,則試圖以新興之政策網絡概念取代傳統論述,從不同角度觀點來進行分析。

多元主義統合主義的網路口碑排行榜

-

#1.發展政治經濟學 - 第 136 頁 - Google 圖書結果

統合主義 是一種利益團體代表的政治系統,由其各單位派代表組合的權力中心參與國家機關統治權, ... 所以統合主義似乎也意謂著多元主義(pluralism)的組合(Jessop, 1990; ... 於 books.google.com.tw -

#2.统合主义与中国国家-社会关系研究——理论视野

统合主义 理论是理解国家-社会关系的经典理论之一,具有理论分析和政策设计的双重功能。然而它是基于欧洲大陆的 ... 中国草根社会组织的发育,则又表明多元主义特质的存在。 於 www.semanticscholar.org -

#3.第二章政府職能之理論與變遷

統合主義 思想興起於十九世紀末葉的歐洲國家,主要主張為權威當局對團體. 進行特許與干預的做法,對於社會秩序的維持有其必要性。雖然與多元主義都是. 在探討團體政治,但是 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#4.無題

「行為政治」、「新統合主義」VS.「傳統統合主義」、「游離選民」VS.「邊際選民」、「公民複決」VS.「公民投票」、「政治效能感」VS.「政治能力感」、「行政發展」VS.「 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#5.國立中央大學96學年度碩士班考試入學試題卷共頁第頁

請闡述「多元主義」和「統合主義」分別如何看待利益團體. 的定位與功能?並舉例比較說明之。(25%). 請分析當代政府與「公民社會」(civil society)之間的互動關. 於 rapid.lib.ncu.edu.tw -

#6.非營利組織的政策倡議與策略結盟:多元主義與統合主義觀點的 ...

莊文忠,張鐙文,徐明莉,多元主義,非營利組織,政策倡議,統合主義,策略聯盟,pluralism,nonprofit organizations,policy advocacy,corporatis,月旦知識庫-文獻檢索站, ... 於 lawdata.com.tw -

#7.191.統合主義(Corporatism) | 社團法人中華民國晴天社會 ...

對此,統合主義可分為社會統合主義(societal corporatism)與國家統合主義(state corporatism)兩種類型,這其中的社會統合主義用來解釋後多元社會 ... 於 www.sunnyswa.org.tw -

#8.社團主義- 維基百科,自由的百科全書

社團主義(英語:Corporatism,又譯法團主義、統合主義、協調主義、協同主義、協調 ... 相較,多元制度裡眾多團體必須經過民主競爭的過程才能取得權力,但在社團主義 ... 於 zh.wikipedia.org -

#9.第二章文獻檢閱

與多元主義論相較,統合主義的學者並不關注利益團體間的互動關係,由於. 國家賦予其在各自類別內具有獨佔的代表性,因此只有重點只在於少數幾個有特. 權的利益團體與國家間 ... 於 ah.nccu.edu.tw -

#10.從國家與社會論證第三部門的運作機制

而這種統合多元主義模式,就近似「非政府部門治理」(Governance without Government) 的典範(Paradigm),也表示社會是國家治理行動的主要工. 於 www.mjib.gov.tw -

#11.內湖親子館2023

館內場地為l型, 分為好幾個區域, 大致上有寶寶探索區、多元文化區、活力體能 ... 彈的中卷、還有進口大草蝦,同時滿足肉食主義者和海鮮饕客的需求。 於 donkis.online -

#12.109 年公務人員高等考試三級考試試題

發展出有別於多元主義與菁英主義模型的大型團體理論,通稱為統合主義。 ... 史密特認為統合主義有國家統合主義(state corporatism)與社會統合 ... 於 www.public.tw -

#13.Adk 廣告2023 - geldikknk.online

ADK CONNECT、「統合ソリューションディレクター」に11名を任命~領域See full list on zh. wikipediaorg adk於1993 ... 法西斯主義先進光電股價找到了檜谷山莊海拔. 於 geldikknk.online -

#14.將社會帶回?中國大陸中介組織的發展與理論省思

本文將相關理論歸納為市民社會與「第三部門」、統合主義、官僚多元主義等,並透過大陸W市行業協會與商會的田野調查研究,經由理論與實證的對話提出「自利官僚競爭 ... 於 www.airitilibrary.com -

#15.Re: [心得] 什麼是女人?對跨性別主義宣戰的紀錄

引述《Zrola (消失)》之銘言:: ※ 引述《mana1993 (默莫)》之銘言:: 那麼反過來問一下,什麼是男人呢?: 因為長了陰莖,所以是男人。 於 ptthito.com -

#16.政治學ch12、13 政黨與政黨體系利益團體 - Coggle

社會統合主義,國家主導性較弱。 受自由主義政治哲學影響。兩者的差別在於,後者多了國家有所 ... 於 coggle.it -

#17.圖解國際傳播 - Google 圖書結果

自由主義所強調的個人主義、限制政府權力、多元主義和多數決定等原則,深刻影響著這一模式中 ... 民主統合主義模式與自由主義模式和極化多元主義模式有著許多共同之處, ... 於 books.google.com.tw -

#18.公共政策分析Q&A | 誠品線上

三、何謂多元主義的政策分析? 四、何謂統合主義(corporatism)?其表現在政策作為上又有何特徵? 五、何謂理性模型?其優點與缺點為何? 六、何謂漸進主義的模型? 於 www.eslite.com -

#19.政治學

(Who governs?)一直是政治學研究的基. 本課題,請回答以下問題: (一)請分別從多元主義(pluralism)、菁英主義(elitism). 統合主義(corporatism)與馬克思主義(Marxism),. 於 pa.ntpu.edu.tw -

#20.政治學(概要): 地方政府公務人員特考.高普考.升等升資.各類特考

39 ( A )經濟民族主義( economic nationalism ) ( B )國家統合主義(state corporatism ) ( C )多元主義( pluralism ) ( D )馬克思主義( Marxism )以上何者對國家機關和 ... 於 books.google.com.tw -

#21.河南小说二十家之十三:奚同发研究_城市 - 搜狐

... 逻辑性的诸多不解,在差异化秩序中呈现出城市生活的多元性和不确定性。 ... 世俗生活呈现出明显的商业化和物欲化倾向,物质功利主义逐渐取代历史 ... 於 www.sohu.com -

#22.臺北巿立大學104 學年度研究所碩士班入學考試試題

多元主義 (pluralism)與統合主義(corporatism)的主要論. 點各為何?決定利益團體政治影響力的主要因素又是為何?請. 就所知分別論述之。 於 lib.utaipei.edu.tw -

#23.統合主義與儒學論臺灣與新加坡之政治關係與衝突規則

論臺灣與新加坡儒家統合主義之發展情形. 中山大學政治研究所博士生. 孔慶麒. 摘 要. 臺灣與新加坡在社會背景上,兩者皆為多元族群與文化的島國,並具有傾向國家統合 ... 於 web.thu.edu.tw -

#24.张汉:统合主义与中国国家-社会关系研究——理论视野 - 爱思想

中国草根社会组织的发育,则又表明多元主义特质的存在。 【关键词】统合主义/国家-社会关系/中国. 国家-社会关系一直是政治社会学的核心研究议题。 於 www.aisixiang.com -

#25.國立臺灣大學97學年度國家發展研究所

一、二次世界大戰之後,諸多比較政治學者認為多元主義(pluralism)是抵抗極權主義的必要工具。其後卻迭遭批評,有者提出統合主義(corporatism)以取代多元主義研究典範。 於 websites-ws.hamastar.com.tw -

#26.2023 内装模型24 系統櫃- leaugess.online

網路價$ 1480 詳㊣超值搶購69折《完美主義》新一代異次元玻璃展示櫃(專利款) 保護你最 ... 精心規劃強化空間系統櫃多元性設計,客製化櫃. .3年熱銷模型展示櫃折扣商品 ... 於 leaugess.online -

#27.《公共政策》

於多元主義的統合主義。以下針對題幹所述加以說明。 (一) 統合主義之意涵:. 施密特(P. Schmitter)認為統合主義(Corporatism):「是一種利益代表系統,代表利益的單位 ... 於 news1.get.com.tw -

#28.圖解公共政策 - 第 52 頁 - Google 圖書結果

統合主義 觀點的政策分析分析公共政策的統合主義觀點盛行於歐陸國家如德國、荷蘭等,雖同樣討論利益團體的角色,但相當重視國家政府所扮演的角色,頗有和美式多元主義觀點 ... 於 books.google.com.tw -

#29.Adk 廣告2023

ADK CONNECT、「統合ソリューションディレクター」に11名を任命~領域See full list on zh. wikipediaorg adk於1993 ... 法西斯主義先進光電股價找到了檜谷山莊海拔. 於 priceglobal.online -

#30.L10民主、極權、威權 - Quizlet

多元主義 者認為,真正影響政治的是利益團體,是為民著政治中確保政府傾聽民意的最 ... 權力平衡多黨制選舉是以比例代表制表示進行利益團體以統合主義方式進行利益表達 於 quizlet.com -

#31.理解法团主义* - 社会学研究

Corporatism 在国内有法团主义、组合主义、统合主义、合作主义等译法,本文统一为法团. 主义。 一些研究者在进行理论表述时,使用“市民社会”模式而非“多元主义”模式来 ... 於 shxyj.ajcass.org -

#32.SQL: SELECT * FROM this || 國家教育研究院-行政學學術名詞

corporate governance, 公司治理. corporate pluralism, 統合多元主義. corporate university, 企業大學. corporatism, 統合主義. correlation coefficient, 相關係數. 於 sheethub.com -

#33.2023 學士班

... 綠色科技」等跨域創新科技人才,使學生具有統合跨域解決問題能力,並挹注學士班中 ... 坎大哈地區的逊尼派伊斯兰原教旨主义組織,也是阿富汗目前的实际掌权组织。 於 bimilyon.online -

#34.內湖親子館2023

館內場地為l型, 分為好幾個區域, 大致上有寶寶探索區、多元文化區、活力體能 ... 菲力牛排、口感Q彈的中卷、還有進口大草蝦,同時滿足肉食主義者和海鮮饕客的需求。 於 soganazam.online -

#35.36 第三篇:公共政策制定模型與決策理論壹

訂者決定?或是由多數人決定?亦或是由利益團體決定,根據其不. 同的事實,描述性公共政策模型可以劃分為菁英主義、多元主義、. 統合主義、制度主義等模型。 於 www.ibrain.com.tw -

#36.中华文化在新时代扬帆破浪 - 光明网-理论频道

“民族的科学的大众的社会主义文化”是对社会主义文化本质属性的概括, ... 与“华夏民族”相对应的是夏商周三代多元一体的复合制国家结构;与中华民族 ... 於 theory.gmw.cn -

#37.國家統合理論視野下“港獨”現象法律剖析

政治建構。而統合主義與之相對,強調多元並蓄,兼. 容共存,尊重各利益組織的差異性,旨在“構建一個. 國家統合理論視野下“港獨”現象法律剖析. 魏健馨、李素美* ... 於 www.mpu.edu.mo -

#38.多元主義的文化挑戰與對應

根據劍橋字典的定義,多元文化主義認為不同種族、宗教信仰和文化的人,共同存在於一個社會中是 ... Vanhoozer認為多元主義全力反對有統合性、有普世性連貫的真理主張。 於 shen-guo.org -

#39.東華大學公共行政學系勵學測驗試題

四、西方民主國家有關利益團體的組成,主要歸類為兩種模式:多元主義. (pluralism)和社會(新)統合主義(corporatism)。何謂多元主義?何謂社. 會統合主義? 於 pa.ndhu.edu.tw -

#40.基本概念題 - 新學林

問類型與影響政策方式,但其實可以結合多元主義與統合主義,並且分析這兩種. 利益匯集體系對於民主政治運作過程的影響。 解題概念. 基本概念. 於 sharing.com.tw -

#41.[研討會論文]比較多元主義與統合主義國家的制度選擇-從行政 ...

江欣彥,〈比較多元主義與統合主義國家的制度選擇-從行政與立法的角度〉,2005年中國政治學會年會暨「多元社會、和解政治與共識民主」學術研討會,中國 ... 於 heartinkstone.pixnet.net -

#42.行政院新聞局2023 - herkesecay.online

本院對所屬機關(構)新聞傳播之統合、協調及督導。 ... 중화민궈궈거[ *] )는비공식적으로삼민주의( 중국어정체자: 三民主義싼민주이[ *] ), [1 May 1, 2020 Prof. 於 herkesecay.online -

#43.政治學測驗題庫彙編02(105-New年)

關於團體政治「多元主義模式」的敘述,下列何者正確?答案顯示:【C】 ... 答案顯示:【A】. (A)多元主義(B)保守主義(C)統合主義(D)社群主義 ... 於 www.6laws.net -

#44.【柳金財專欄】被俘獲公民社會?中國民主化發展之困境及侷限性

一、爭辯中企業家群體對政治民主化影響 · 二、中國企業家群體的政治改革態度過於保守 · 三、中國公民社會產生理論性解釋:多元主義與統合主義路徑之辯 · 四、 ... 於 www.citynews.com.tw -

#45.這段時間,习近平一直在思考一個重大命題 | LIHKG 討論區

會上,習近平道出來由:“這段時間,我一直在思考推進中國特色社會主義文化 ... 決定了中國各宗教信仰多元並存的和諧格局,決定了中華文化對世界文明 ... 於 lihkg.com -

#46.多元主義、多元文化論述- 在台灣的形成與難題

這組論述基本上認為,社會分化、職業分殊化、利益不統合、價值. 相對化是必然不能避免的現象,多少可用1980年代台灣的經濟與社會現實來. 說明。二是關於「自由」以及「民主化 ... 於 www.zo.uni-heidelberg.de -

#47.Adk 廣告2023 - biseneksiktin.online

ADK CONNECT、「統合ソリューションディレクター」に11名を任命~領域See full list on zh. ... 法西斯主義先進光電股價找到了檜谷山莊海拔. 於 biseneksiktin.online -

#48.將社會帶回?中國大陸中介組織的

會與「第三部門」、統合主義、官僚多元主義等,並透過大陸W 市行業協會與. 商會的田野調查研究,經由理論與實證的對話提出「自利官僚競爭模式」,強調. 於 www.rchss.sinica.edu.tw -

#49.國立中山大學101學年度碩士暨碩士專班招生考試試題- 科目

二、請舉例說明資本主義在全球化時代所面臨的衝擊。(25%). 三、試比較多元主義(Pluralism)、統合主義(Corporatism)與馬克思主義(Marxism. 觀點中的國家角色。(25%). 於 www3.nsysu.edu.tw -

#50.2023 内装模型24 系統櫃- yukir.online

網路價$ 1480 詳㊣超值搶購69折《完美主義》新一代異次元玻璃展示櫃(專利款) 保護你最 ... 精心規劃強化空間系統櫃多元性設計,客製化櫃. .3年熱銷模型展示櫃折扣商品 ... 於 yukir.online -

#51.111-2社會政策與立法 - 社工日常socialworkerdaily

在社會政策的政策過程中,多元主義被視為重要的理論觀點,有關多元主義的敘述, ... 菁英論:權力集中在少數菁英,人民的聲音被忽視統合論:強調利益團體影響政策,易 ... 於 socialworkerdaily.com -

#52.威秀帳號2023

該公司將其威秀電影部門與Concord音樂集團合併,組成了一個位於洛杉磯的多元娛樂部門—威秀娛樂集團。 ... Phantom of the opera cd湯馥火鍋國家社會主義潭子薑母鴨. 於 overlokcu.online -

#53.【理响中国】中华文化在新时代扬帆破浪 - 新闻

“民族的科学的大众的社会主义文化”是对社会主义文化本质属性的概括,其中 ... 这种由郡县制行政管理所带来的政治上的统合以及由作为国家文化的汉文化 ... 於 news.hangzhou.com.cn -

#54.內湖親子館2023 - gamewarr.online

館內場地為l型, 分為好幾個區域, 大致上有寶寶探索區、多元文化區、活力體能 ... 彈的中卷、還有進口大草蝦,同時滿足肉食主義者和海鮮饕客的需求。 於 gamewarr.online -

#55.90下期中考參考解答 - 空中大學

兩相比較之下,多元主義認為多元團體雖然是由一個規性的國家結合在一起,社會的動力能量及主動的作為卻都來自民間領域的團體所組及操作而來的。相對的,新統合主義則認為 ... 於 lhl.nou.edu.tw -

#56.多元主義和政治自由主義 - 個人網頁空間

因為社群論所強調的政治社群是以一個「共同善」(common good)概. 念作為統合,這和多元主義(pluralism)的主張相對立。一般認為自由主義是建立. 在多元主義的前提之上,因此 ... 於 homepage.ntu.edu.tw -

#57.深学细照笃行建功强军事业(学思想强党性重实践建新功)-中新网

在全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,是 ... 点出的问题和本级查摆的问题统合起来,形成“一本问题清单”推动整改整治。 於 www.chinanews.com.cn -

#58.下列何者錯誤?(A)多元主義視利益團體為民主的根基(B ... - 題庫堂

24 多元主義和統合主義是研究利益團體常見的基礎理論,關於此二種理論的比較,下列何者錯誤?(A)多元主義視利益團體為民主的根基(B)統合主義重視國家的角色, ... 於 www.tikutang.com -

#59.Re: [心得] 什麼是女人?對跨性別主義宣戰的紀錄 - PTT 娛樂區

引述《mana1993 (默莫)》之銘言: 那麼反過來問一下,什麼是男人呢? 因為長了陰莖,所以是男人。 那太監或是勃起功能不全者,算是男人嗎? 於 pttent.com -

#60.2023 科林研發104 - zuckk.online

... 企業從新品研發、產品國際性行銷策略統合等多元性之整合服務,以幫助國內生技產品以最小投資獲取最大研發效益,並校方表示,前瞻研發中心於104年 ... 於 zuckk.online -

#61.專論》台灣與中華的理性對話(三)中華思想與多元主義的差別 ...

專論》台灣與中華的理性對話(三)中華思想與多元主義的差別我們該選那一個? 新頭殼.2022年9月3日13:17. 民進黨主席蔡英文出席民主前進挺18首場宣講。 圖. 於 news.campaign.yahoo.com.tw -

#62.【政治學】國考/重點整理Part 6 (新多元主義-比較)

【政治學】國考/重點整理Part 6 (新多元主義-比較) · 1.深化核心的社會團體權力。 · 2.政府角色不明,主導社會議題。 · 3.新右派批「國家干預」、「政府超載 ... 於 yuliko0929.pixnet.net -

#63.necmisini.online - 威秀帳號2023

該公司將其威秀電影部門與Concord音樂集團合併,組成了一個位於洛杉磯的多元娛樂部門—威秀娛樂集團。 ... Phantom of the opera cd湯馥火鍋國家社會主義潭子薑母鴨. 於 necmisini.online -

#64.米経済団体が「株主至上主義」から脱却、人や社会を重視へ

米国経済が一つの転換点を迎えた。米国大手企業のCEOらが所属する団体「ビジネス・ラウンドテーブル」は19日、企業のパーパス(存在意義)について新た ... 於 www.sustainablebrands.jp -

#65.Adk 廣告2023 - geldikhani.online

ADK CONNECT、「統合ソリューションディレクター」に11名を任命~領域See full list on zh. wikipediaorg adk於1993 ... 法西斯主義先進光電股價找到了檜谷山莊海拔. 於 geldikhani.online -

#66.台灣醫療社會的文明化歷程: - 一種「醫政關係」的統合主義分析

關鍵詞:醫政關係、醫療政策、威權體制、政治民主、統合主義 ... 由度,但這種自由度仍不及於多元主義之自由國家景觀,所以統合主義經常被稱. 於 ir.csmu.edu.tw -

#67.城市边缘区空间生产与土地利用冲突研究 - Google 圖書結果

相对地,社会中心理论有多元主义论(pluralism)、社会统合主义论(societal corporatism)、国家工具论马克思主义等为代表,认为国家不具有自主性,国家的一切作为都只是反映 ... 於 books.google.com.tw -

#68.梅高文(趙杰)的公共行星的帖子 - Facebook

在美國,多元主義雖然被視為理所當然,認為公共政策乃是由各種利益團體 ... 則另外發展出有別於多元主義與菁英主義模型的團體理論,稱為「統合主義」(corporatism)。 於 zh-cn.facebook.com -

#69.行政院新聞局2023 - zamlarbitirdi.online

本院對所屬機關(構)新聞傳播之統合、協調及督導。 ... 는비공식적으로삼민주의( 중국어정체자: 三民主義싼민주이[ *] ), [1 May 1, 2020 Prof. 於 zamlarbitirdi.online -

#70.【郭雋-話重點】國家治理【菁英與多元】的差異? - 志光出版社

〈2〉菁英具有社會價值的共識:在自由主義的美國社會中,這種共識是私有財產、有限政府與個人自由等信念。 〈3〉公共政策並不反映多數群眾的需求,而僅反映菁英的價值,因 ... 於 www.sir.com.tw -

#71.五南官網

而本書主要以精英主義模型、階級鬥爭模型、多元主義模型、統合主義模型等四個理論的分析架構,來分析日本政治運作的實態,並說明了日本的政治權力中樞(Who Governs?) 於 www.wunan.com.tw -

#72.學士班2023

... 綠色科技」等跨域創新科技人才,使學生具有統合跨域解決問題能力,並挹注學士班中 ... 坎大哈地區的逊尼派伊斯兰原教旨主义組織,也是阿富汗目前的实际掌权组织。 於 herseyezam.online -

#73.公共政策模式整理 - LU的國考補給站

多元主義 確實適用於利益團體頗為活躍的美國社會,因此,政治學者羅維(Lowi, 1979)就曾提出 ... 這種有機體的社會生存原則構成了統合主義決策模型。 於 lustudy.blogspot.com -

#74.盘锦职业技术学院2023年普通高考招生简章 - 辽宁- 中国教育在线

实行一凭多证制,进行多元培养,除文凭外,还可考取1+X幼儿照护职业技能 ... 本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,践行社会主义核心 ... 於 liaoning.eol.cn -

#75.安達智史 | 東北大学文学部 社会学研究室

ポスト多文化主義の政治哲学(焦点:リベラル・ナショナリズム論、リベラルな多元主義) ・イギリスの社会統合政策(焦点:新労働党の統合哲学・政策、テロ防止政策) 於 www2.sal.tohoku.ac.jp -

#76.國立臺灣大學法學論叢第40 卷第3 期(2011.09)-比較法視角下 ...

首先由美國行政法多元主義之轉型理解此程序型管制措施之意義。 ... 本文以為此必須與德國強勢綠黨、嚴密的計畫法制等背景綜合觀察,而以統合主義的國家制度互動模式 ... 於 www.lawbank.com.tw -

#77.2023 Adk 廣告- patatesezam.online

ADK CONNECT、「統合ソリューションディレクター」に11名を任命~領域See full list on zh. wikipediaorg adk於1993 ... 法西斯主義先進光電股價找到了檜谷山莊海拔. 於 patatesezam.online -

#78.大陸地區台商協會遊說行為之研究 - PCCU

雖然經匯合多數論及多元主義論者之補充及規範,. 還有民主政治的成長經驗的洗禮,此「必要之惡」體質似乎有所改善,再加上新. 統合主義之整合概念, ... 於 ir.lib.pccu.edu.tw -

#79.《读书》新刊| 宋明炜:“流动性”与“此时此刻” - 澎湃新闻

... 的边界、事件、相互关系中,“法国”和“文学”都获得多元和流动的阐释。 ... 的《中国现代文学三十年》兼容雅俗,让京海重现,打破新民主主义文学 ... 於 m.thepaper.cn -

#80.利益團體政治的理論--統合主義-知識百科-三民輔考

統合主義 也強調利益團體是政策制定的中心,但並不認為政府是中立的行為者,也不認為政府僅是提供利益團體競爭的場所。統合主義認為,政府是哪個團體具有影響力的仲裁 ... 於 www.3people.com.tw -

#81.大都会艺术博物馆大洋洲收藏首次在沪展出 - 界面新闻

但正如霍来因所述,“大洋洲艺术或许不如法国印象派、欧洲现代主义绘画那般享有 ... 尾声“时间”中,统合了整个展览,聚焦于大洋洲艺术的影响,试图重构 ... 於 m.jiemian.com -

#82.統合主義 - 中文百科知識

統合主義 概念的使用是用來解除人們對於極權主義與多元模式的批評,這個概念都帶有極權主義與多元主義的一些特徵。這個詞最初用來描述墨索里尼時期的義大利, ... 於 www.easyatm.com.tw -

#83.學士班2023

... 科技」等跨域創新科技人才,使學生具有統合跨域解決問題能力,並挹注學士班中最 ... 哈萨克斯坦等国被认定为恐怖组织,部分成员也因涉嫌支持恐怖主义報名前,請先 ... 於 ashee.online -

#84.【公共政策 】講義

由多元主義(pluralism)學者David Thruman(1951)所提出,指政策的產出是由社 ... 可分為國家統合主義(有上到下)與社會(新)統合主義(由下到上). 於 347.com.tw -

#85.新多元主義的利益團體政治?--從我國立法院之法案審查過程 ...

我國在威權統治時期,國家與社會之間處於高度的國家統合主義階段, ... 本研究進而提出新多元主義的假設,在此之下,即便我國經過民主轉型,但在立法審查過程中代表 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#86.統合主義與多元主義 - shun662的部落格- 痞客邦

統合主義 是指國家通過對利益集團的調節與控制以達到國家與社會利益一致的一種社會政策;政府通過與少數法定的壟斷性的勞資團體的協商對話求得對經濟 ... 於 shun662.pixnet.net -

#87.111年公共政策精析 - 第 491 頁 - Google 圖書結果

一、何謂「統合主義」?「統合主義」包含那兩種類型,各自的構成方式為何?答:多元主義在美國與英國被視為當然,但在若干歐洲國家則被批評的相當激烈,另外發展出有別於多元 ... 於 books.google.com.tw -

#88.具中國特色的國家與社會關係? 國家權力與NGO自主性之文獻 ...

最後,從政治文化的觀點來看,若中國政府. 在不同階段開放NGO 的自主性,則能期待中國的國家與社會關係走向國. 家統合主義、新統合主義、甚至是多元主義的結構。 In the ... 於 ir.lib.nchu.edu.tw -

#89.経済政策の目的は「幸福」 G7、GDP偏重から脱却模索 ...

民主主義国家において、経済政策の目的は何だろうか。 ... その上で、「多元的な指標を把握するとともに、そうした指標を政策立案に反映させるための ... 於 www.jiji.com -

#90.第22屆國際經貿法學發展學術研討會論文集 - 第 410 頁 - Google 圖書結果

統合主義 是指國家通過對利益集團的調節與控制,以達到國家與社會利益一致的一種社會 ... 多元主義(Pluralism)是強調社會團體的自主性及彼此競爭性,以爭取社會及政治資源 ... 於 books.google.com.tw -

#91.朝向統合主義的利益組織中介* - nhuir

壘,而後者則主張多元主義( 1 992 年謝長廷版教師法草案)或社會統合. 主義( 1991 年陳哲男版教師法草案)的改革策略。 因此, 1 995 年的教. 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#92.一0 八學年度政治學學期考試題

二、論述西方多元政體__李帕特提出的西敏寺民主與協合式民主? 三、論述民主政治的內容?菁英.新右派.統合主義等模式如何詮釋民主政. 治,請論述? 於 www.ouk.edu.tw -

#93.24 多元主義和統合主義是研究利益團體常見的基礎理論

(A)多元主義視利益團體為民主的根基 (B)統合主義重視國家的角色,視國家為調節利益團體的行為者 (C)多元主義把政府獨立出來,認為利益團體相互競爭後,形成決策交付 ... 於 yamol.tw -

#94.迫害- 最新文章- The News Lens 關鍵評論網

「我們可能會死,但我們不會停止寫作。」孟加拉的部落客哀悼前人,直到自己遭受同樣的命運。這是2015年第3起極端主義者針對他們的謀殺案。 於 www.thenewslens.com -

#95.多元主義與合理的政治秩序: 羅爾斯《政治自由主義》評釋*

近代民主社會的最主要特徵之一,即是「多元主義」存在的事實。 ... (political community)--即所有公民都接受同一合理學說來統合社會的. 於 ntupsr.s3.amazonaws.com -

#96.法团主义_百度百科

法团主义(corporatism),也被译为“社团主义”、“统合主义”或者“阶级合作主义”等。法团主义试图提供关于社会结构的若干理想型,用来描述国家和社会不同部分的体制化 ... 於 baike.baidu.com -

#97.西方中心世界的式微與全球新秩序的興起 - 第 103 頁 - Google 圖書結果

根據多元主義,權力的來源各不相同,例如法律權威、聲望、技能、知識、魅力、合法性、自由 ... 根據統合主義的觀點,少 6 Robert Dahl, A Preface to Democratic Theory ... 於 books.google.com.tw