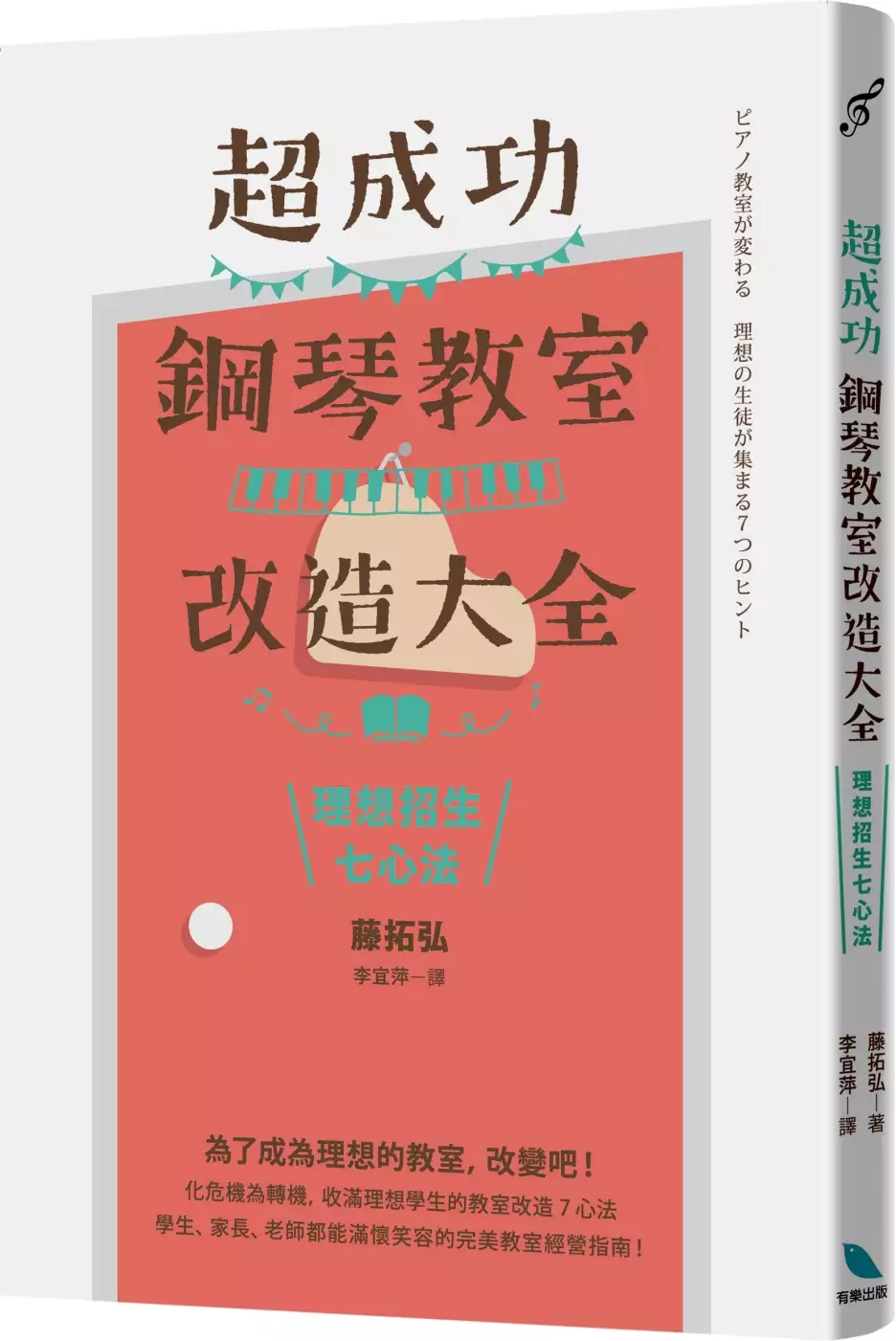

夥伴意識的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦白取春彥寫的 行動冥想:擺脫不安與煩惱,隨時隨地享受獨處的靜心術 和藤拓弘的 超成功鋼琴教室改造大全:理想招生七心法都 可以從中找到所需的評價。

另外網站池上飯包文化故事館導覽語音_民眾生活消費意識提高也說明:悟饕池上飯包是全國最大連鎖加盟飯包系統,通過ISO-9001國際品質認證,總部通過餐飲業HACCP衛生評鑑;提供線上訂便當及線上購物.

這兩本書分別來自高寶 和有樂出版事業有限公司所出版 。

東海大學 日本語言文化學系 工藤節子所指導 小池一平的 透過日文學習支援計劃之學習研究ー以日文學習者的學生與日本留學生的協同計劃為例ー (2016),提出夥伴意識關鍵因素是什麼,來自於協働學習、學習支援計劃。

而第二篇論文淡江大學 日本語文學系碩士班 劉長輝所指導 横田裕貴子的 日本與台灣大學生的朋友意識-以團體中之氛圍及社會角度觀之- (2012),提出因為有 夥伴意識、氣氛、社會、外語學習、就職活動的重點而找出了 夥伴意識的解答。

最後網站資安落實的意識,要在每一個伙伴的心中萌芽 - 四季藝術教育平台則補充:B型企業的認證展開了資安的宣導,其實如我在宣導上所述,資訊安全除了專業的資訊安全防護是由資訊部來負責之外,資安落實的意識要如何在每一個伙伴的 ...

行動冥想:擺脫不安與煩惱,隨時隨地享受獨處的靜心術

為了解決夥伴意識 的問題,作者白取春彥 這樣論述:

《超譯尼采》作者 教你瞬間改變自己世界的方法! 消除人生中的不安與人際關係的煩惱, 讓你一年365天都充滿幸福感。 覺得自己被束縛但又無處可逃,也無法克服現狀…… 本書獻給因為「世俗的正確性」而感到痛苦的你。 在每一天的日常裡, 我們總是忙著觀察別人的行為舉止,卻完全不了解自己的身心狀態。 但透過行動冥想的各個技術,就能找到脫離這種泥沼,發現真正的自我的方法。 ●不思考、不判斷,單純看著眼前的事物 ●不評判「自己的情緒」,而是感受 ●娛獨,享受一個人的狀態 ●掙脫「原因與結果法則」的束縛 ●「先回歸初心」再看待事物 ●不預測未

來──把意識集中在「當下」 不再勉強自己配合世俗不負責任的價值觀和標準, 捨棄過度反應的心,脫離生活中的窒息感。 什麼是行動冥想: 一為「以冥想時體驗到的嶄新世界觀為主軸的全新生活方式」; 二為「在現實中行動,但又稍微保留冥想狀態的生活方式」。 好評推薦 陳盈君/諮商心理師.左西人文空間創辦人 陳璿丞/析心事務所所長.身心科醫師 馮云/生活好好創辦人 厭世哲學家/《厭世講堂》作者 「直指核心、突破盲點,這無疑是本能提高人類視界維度的智慧之書。細細品讀,你的身心靈將產生美好的質變。」——洛桑加參/身心靈預防醫學專家 作者簡介 白

取春彥 一九五四年生於青森縣。獨協大學外語學院德語系畢業。在柏林自由大學學習哲學、宗教、文學。學界一致公認他對哲學、宗教的解說與評論都風格明快。 主要著作除了有百萬暢銷書《超譯尼采》,還有《「思考力」訓練》、《教你讀懂「聖經」》等諸多作品。 前言 Part1捨棄「動不動就受影響」的心 為什麼會對他人的言行感到不舒服? 合不來的人──原因出在「思考方式的習慣」? 同事、同學、媽媽圈的朋友、鄰居……夥伴意識是「自戀」的延伸? 「想支配他人的人」的真面目 「不理他」煩惱就會消失。可是…… 兼好法師說「心就是一個空蕩蕩的容器」 「害怕跟別人不一樣的人」和「享受

的人」之間的差異 「先回歸初心」再看待事物 「大幅」改變看待事物的方法 自以為「能夠操控對方」 「愛給建議的人」為什麼會很麻煩 「理解」到底是什麼意思? 蘇格拉底的「無知之知」也是後設認知 「解決問題的突破口」就在這裡!──聖經中的「後設認知」 吃什麼都一樣,反正最後只會變成糞便? 「如果心存在某個地方,那請把它拿來我面前。」 「無法比較的東西」就不要比了 Part2這個世界有九成是由「偏見」構成的? 「活得很痛苦」的真相究竟是什麼? 「疏離感」是怎麼來的? 獻給因為「世俗的正確性」而感到痛苦的你 你是否在不知道「語言內涵」的情況下使用語言? 為什麼人會覺得「概念」和「觀念」是確定不變的東

西呢? 因此,所謂的「觀念」就像不存在於現實的幽靈一樣 「用相同的語言表達不同的意思」只會讓隔閡更深 所謂的「世俗」究竟是什麼? 察覺「世俗的想法不代表事實」 我們本並不了解「死亡」 「死亡」不代表永遠OFF? 「人類生命」的開端究竟是什麼? 何謂「幸福」? 金錢、朋友、知識、能力……要擁有多少才能幸福? 如果過度思考自己的幸福,反而會變得不幸? 何謂「時間」? 時間是「變化」的單位 發現「自己連處於無知之中都不知道」,眼裡看到的景色就會為之一變 Part3 「徒手」就能觸碰「當下這個瞬間的世界」 「改變體驗方法」的全新生活方式 當「被輕視的身體」發出吶喊的時候 「用自己的方式發揮自己的

能力」就是最棒的生存價值 「赤腳走路」──直接體會世界的觸感 「像個孩子一樣」──拿下「厚重的眼鏡」看看這個世界吧 坦率、真誠地用自己的原本的面貌融入此生與這個世界 自己親身經歷過的一切都是貨真價實 用自己原本的面貌直接與世界接觸時,人就會充滿喜悅 你只要「坦率地觸碰、感受、接受」即可 任何人身上都有可能發生這種「近在咫尺的覺醒」並且因此發揮能力 每天都過得像人生從今天開始一樣 「好薩馬利亞人」教會我們的事 「主動跳入漩渦中」才能改變現實 經驗就是「自己內部發生的變化」 無法「體驗」人生的病 「去愛吧」的意思就是「去經歷真實的體驗吧」 Part4 我們追求的「救贖」可以靠「頓悟」實現嗎?

擺脫「無聊自我」的提示 終生擺脫「日日鬱悶」的終極方法 釋迦牟尼想傳達的真正的「頓悟」 突然「懂了」就是「頓悟」 人類有強烈「想了解事物」的欲望 這就是頓悟的世界──覺醒之人的「頓悟體驗」 對「頓悟境界」的誤解 「萬法歸一」 這個世界是「各種存在交織的慶典」 「死即是生」的境界 頓悟之後,就不再害怕死亡 「自身」向外擴散的感覺 不自傲也不自卑的「淡然處世」 能用「這樣就可以了」來肯定一切的境界 「突然忘了自我」 頓悟就在一瞬間! 一切都合而為一 頓悟是全世界共通而且普遍的東西 我的「頓悟體驗」 鈴木大拙的「即非理論」 莫內描繪的「不為人知的真實」 谷川俊太郎體驗到的自然頓悟 頓悟有別於意

識變動 我們是由「現在意識到的自我」和「處此之外的無數意識」組成的嗎? 道元的《正法眼藏》中的一句話說明了一件事 真理在「自己的心中」 「頓悟」能改變人生嗎? 透過頓悟能感受到的「無差別的世界」 正念冥想有其侷限和限制 「正在做的事情和自己融為一體」就能夠專注! 享受令人滿足的孤獨──「solitude(獨處)」 在獨處的狀態下才更有效率 獨處就是沉浸在「覺醒」之中的時間 你也能擺脫時間的概念! 能夠達到「自然頓悟」的生活方式 專心致志的「幸福生活方式」 Part5 用「行動冥想」讓自己的世界煥然一新吧! 創造新生活的技術 「觀照」──譬如去眺望落日餘暉 「眺望」的練習 「拋棄激動之心」

的方法 不預測未來──把意識集中在「當下」 和對方「互相融合」的技術 「單純感受活在當下的現實」光是這樣就充滿幸福感! 「接受」的技術 「不區隔」反而能拯救自己 不要評判「自己的情緒」,而是去「感受」 掙脫「原因與結果法則」的束縛 專注在不需要動腦的作業與勞動上 用「五感」體會日常的行動冥想 在靜音和全裸的狀態下獨處 在人群之中仍然保持獨處的狀態 世界級文人所記錄的「行動冥想」 前言 生活在現代的我們,總是會不經意地脫口說出「活著還真是痛苦」這種話。 人之所以會覺得「好想輕鬆休息一下」、「本來不應該是這樣的」,也是因為感受到現在的自己活得好辛苦。 覺得活得著很痛苦的理由

,因人而異。 不過,那些背後的原因並不會直接造成「活得很痛苦」的結果。人類只要生存在這個社會上,都會經歷過「活得很痛苦」的過程。 而且,活得很痛苦並非現代人特有的現象。從很久以前,人類就一直這樣。只要看看從近代至古代的書籍就知道,書裡寫到很多關於活著很痛苦的內容。 覺得自己被束縛,但又無處可逃,也完全找不到克服現狀的方法……每個人心中都有過這種想法。 即便如此,我們仍然有可能把人生中的每一天變得明朗安穩,享受發自內心的喜悅。 這個方法的第一步就是發現自我。 很多人忙著觀察別人的行為舉止,卻完全不了解自己的身心狀態。如果能夠脫離這種現狀,發現真正的自我

,就能夠清楚了解自己的能力。 接著,只要順利無阻地運用自己與生俱來的能力,就能體驗真正的喜悅。透過這種方式獲得的喜悅才是活著的喜悅,老派一點的說法就是「幸福」。 反之,勉強配合世俗不負責任的價值觀念和評判標準,只會活得不幸而已。這樣的狀態就會產生悶悶不樂、覺得活著很痛苦的感受。 因此,本書想先為各位介紹發現真正自我的思考方式。 接著,由簡入繁呈現改變這個世界的「體驗方法」。只要學會嶄新的「體驗方法」,你的世界就會為之一變。 不過,這些方法都不是我發明的。而是從紀元前到現在為止,世界各地的名人一直在實踐的方法。我只是發現這個方法而已。 他們分別來自不同時代

、生活圈、宗教、文化、民族。即便如此,他們仍用相同的方法充分發揮自己的能力、找到自己的路,在那條路上堂堂正正地度過自己的人生。 在本書中,我將這個方法命名為「行動冥想」。 「行動冥想」這個有點奇妙的名稱,代表著兩種意義。一是「以冥想時體驗到的嶄新世界觀為主軸的全新生活方式」;二是「在現實中行動,但又稍微保留冥想狀態的生活方式」。 不需要努力也不需要特別的技術,就能達到「行動冥想」的狀態。只要閱讀並理解本書,在自己能做到的範圍內試著模仿即可。 光是這樣就足夠你掙脫壓迫著自己的重擔,活出嶄新的自我。 為什麼會對他人的言行感到不舒服? 合不來的人—原因出在「思考方式

的習慣」? 我們經常會說「和那個人就是意見不合」這種話。 然後歸咎於「因為我和那個人的想法不一樣」。 所以,才會有人說「如果有一百個人,就會有一百種想法和意 見」。 真的是這樣嗎?會不會其實只是因為每個人都有自己的思考習慣? 和自己有相同意見和感受的人,或許只是有類似的思考習慣而已。 思考習慣源自於當下的時代環境、知識、經驗以及實際的人際關係。 然而,在生活中累積的知識、經驗,再加上透過學習訓練了解不同的思考之後,從環境發展而來的思考習慣也會漸漸改變。 除此之外,新環境如果讓自己過得很舒適,那麼新環境內的思考方式就會逐漸變成習慣。 當然,宗教、地域文化、政治、社會也能輕而易舉地養成思考的習慣。

如果這些條件稍微有一點轉變,我們的思考方式也會跟著改變。 同事、同學、媽媽圈的朋友、鄰居……夥伴意識是「自戀」的延伸? 我們不會因為身高和體重不同,就和別人起衝突。 然而,只要想法上有點不一樣,就會和對方起衝突。即便不起衝 突,也會覺得不愉快。 人不會因為肉體等物理上的事情和別人起衝突,卻會因為想法這 種看不見的、只有當事人才能理解的東西爭執。這是一件很好笑的事。 如果表達方式不同,但想法大同小異的話,我們就會覺得對方是夥伴。或者認為對方是站在自己這邊的人,把對方當成是自己的朋友。 為什麼會這樣呢?因為人會誤以為能像愛自己一樣喜歡對方。 也就是說,單憑對方和自己想法相同,人就會把對方當成另一

個自己。 雖然這個自己比真正的自我還要低一等,但是光憑和自己相像這一點,就可以喜歡相像的部分了。 因此,同儕意識和友情的核心,往往都是「自戀」的延伸。

夥伴意識進入發燒排行的影片

LINE的貼圖是我感受到和台灣之間的文化差異的其中一件事。雖然台灣人很多都是放大頭照的樣子,但是在日本卻很少。今天,要依LINE圖示的差別來探索大家的心理。在影片中介紹到的類型,會在摘要欄的下面說明,要記得看喔!

■放自己的臉上去

→私生活充實,對自己有自信。有時也會耍任性

■放自己的臉部特寫(只放顔的一部份)

→展現自己的獨特性。想讓人看到跟他人不同的自己,其實對自己缺乏信心。

■鬼臉或奇怪的照片

→想吸引別人的興趣。其實害怕掏出真心、常懷抱孤獨感。

■卡通畫或avatar頭像

→雖然對自己的外貌沒自信,但做人率直而認真。

■從興趣時的自己

→人生最讚最充實的時候。也許會有點自傲。

■工作中、裝西裝的照片

→披著外皮的情況比較多、表裏不同的人。

■背影照

→隱藏真心的類型。防禦的姿態較強、也可能對他人較具攻擊性。

■風景中有著小小的自己

→不想讓他人看到真心的類型。雖然會顧慮他人,但心中多有不滿。

■自己小時候的照片

→精神上顯得疲憊、「拜託不要在攻擊我了」的表達形式

■只有風景

→風景就詮釋了那個人的內心。思想家。

■和夥伴一起的合照

→普通的人。因為重視協調性,所以自我主張不強。

■運動類的照片、圖像

→性格上也帶有熱血的一面。夥伴意識較強也是特徵之一。

■故事角色、奇怪的插畫

→想宣傳充滿個性的自己。喜歡愛自謔的自我、想讓人欺負。

■藝人、藝術家、模特兒

→那個名人所擁有的優點就體現了對方的願望。

■寵物・動物

→大多是渴望愛的人、怕寂寞。警戒心較強、自我封閉。

■食物・料理

→自尊心較高。自我展示欲較強、愛炫耀。

■保持預設設定

→對網路上的交流毫無關心。不擅長使用通訊軟體。

orijinal URL:https://uranailady.com/07_sns.html

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

每晩8點更新!!!( *´艸`)

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

<<我的其他的影片>>

『YOUTUBE的朋友們,你們好!?(三原慧悟 自我介紹』

https://youtu.be/ncrce5EYnXY

『【魚乾&三原】台灣人女友VS日本人男友!?』

https://youtu.be/LE1P4DISCxI

『中文日文韓文短劇「SHARE!!!」』

https://youtu.be/V2wUltBt9os

『【挑戰】日本人想出來的「陳哥哥台式笑話」』

https://youtu.be/ltZhEdvHymg

『【實踐?搭訕?】日本男生邀請路人一起去唱?拉OK(第3回)』

https://youtu.be/yf_Ef0Sap3w

『【粉絲小會議】久等了!初次回覆粉絲留言』

https://youtu.be/uylMoQPIFxA

『日本人的歌/日本人のおうた 三原慧悟(Mihara Keigo)』

https://youtu.be/L1py_-Bjizc

----

◇Facebook◇

https://www.facebook.com/MiharaKeigo/

◇Youtube◇

https://www.youtube.com/channel/UCCBq7s8VOCyek275uvq5lYQ

◇Instagram◇

https://www.instagram.com/sanyuan_japan/

透過日文學習支援計劃之學習研究ー以日文學習者的學生與日本留學生的協同計劃為例ー

為了解決夥伴意識 的問題,作者小池一平 這樣論述:

日文教育一直以來都以培育溝通能力為中心,但是筆者認為必須重視的是透過「語言活動」來達到①藉由語言活動來學習新的思維與自我呈現的方法②認同他人並理解多樣的思考模式③加深自我理解,並且積極面對進行語言學習活動時產生的問題點,尋找自身的課題」,以上述觀點重新重視養育人才的立場,充分活用「語言活動」是筆者認為目前的語言教育環境所需要的。 因此筆者在自身所屬的東海大實施了日本留學生與日本語言文化學系學生雙方互相協力的日語學習支援活動企劃。本研究以日語學習支援活動企劃「日語迴廊」為研究中心進行報告,觀察日本人留學生和日本語言文化學系的學生在經營協力活動當中,工作人員與學習者之間的「對話」方式中是否產生

了學習變化。本論文針對參加此項活動的日本留學生以及台灣學生進行進一步的訪談,將日語迴廊會議中的錄音逐字文字化,筆者作為一位中介者適度給予意見與活動支援進行紀錄並與學生的商量探討,在本研究調查最終成果發現了「萌生作為工作人員的責任意識」「實際體會自身行為的意義」「對於語言學習的意識形態變化」「理解思考方式與文化的多樣性」「夥伴意識與人際關係的建構」「理解透過討論問題來解決問題的重要性」以上六項學習的概念。 參加日語迴廊的工作人員在過程中正視了活動營運問題與夥伴人際關係問題,夥伴間的對話,一同思考作為工作人員的責任與想法,同事也察覺了身為工作人員統合話題的困難點。因此在這樣的環境下,雙方為了清楚

將意思傳達給對方而努力並且調整自己的用詞。最後,藉由對方的反應與觀察對方是否完全的理解,體會了和夥伴一同合力解決問題的實感。但另一方面,無視活動營運問題以及夥伴間的人際關係問題,未進行討論最終放棄的工作人員(日本人留學生)人數也不少。那些放棄的成員並不是完全沒有收穫,他們在這個過程當中,發現若沒有進行討論是無法解決問題的,因此也更進一步的理解了互相討論協力的重要性。

超成功鋼琴教室改造大全:理想招生七心法

為了解決夥伴意識 的問題,作者藤拓弘 這樣論述:

日本人氣鋼琴教室經營金牌講師——藤拓弘,以大量閱讀彙整的實踐知識、自身努力的成功經驗,用淺顯易懂的方式,從七個關鍵層面檢視轉型「理想鋼琴教室」的問題核心與改善方法,面對「危機」、「煩惱」、「挫折」都能轉變為「轉機」,無論是想踏入業界的新手、或是正面臨瓶頸的經營者,本書皆是豐富實用的經營指南。 為了成為理想的教室,改變吧! 化危機為轉機,收滿理想學生的教室改造7心法 學生、家長、老師都能滿懷笑容的教室經營訣竅! 想打造夢想中的音樂教室? 想招收到理想類型的學生與家長? 從教室、招生、課程、學生、家長、老師到日常, 7個關鍵全方位檢視「理想教

室」的軟硬體改造條件, 讓你招生業績、教學成就都能滿載而歸! 無論是新教室經營起步、舊教室營運瓶頸, 改造教室、改善業績,7大招生心法一本收錄 日本金牌鋼琴教室經營專家 藤拓弘 系列好評發售中! 萬事起頭難,走對方向更是難,踏入音樂教育領域的你,無論是當老師、開教室,還在找尋邁向理想的方向與方法?或是正因困境而苦惱? 暢銷日本成功鋼琴教室經營系列作者藤拓弘,分享多年顧問與經營經驗總結,帶你一起把「危機」、「煩惱」、「挫折」都變成「轉機」,找對改造蛻變關鍵,打造「理想教室」並非遙不可及! *【卷末附錄】鋼琴教室防災指南 超前部署、有備無患,一起打造安全的夢

想教室!

日本與台灣大學生的朋友意識-以團體中之氛圍及社會角度觀之-

為了解決夥伴意識 的問題,作者横田裕貴子 這樣論述:

日本公司在錄用職員時很重視個人是否具有分辦氣氛講話的溝通能力。對日本人來說,「氣氛」與「世間」是無所不在,且成為人們在團體生活中之一種行為規範。每個日本人都擁有所處狀況下自己的「氣氛」和「世間」。有很多外國學生對於日本人那種對空間的掌握方式深感困惑.不僅是在日常生活上面,在上課的空間中也能看到對「氣氛」的掌握。在容易受他人影響的學生生活中,不少學生對於自己在團體生活中的存在樣態感到煩惱甚至不知所措。以至產生拒絕上學、霸凌、因就職活動而產生的憂鬱症等,這些都是現代社會所面臨的各項問題。 因此,在本論文中,一方面整理關於「氣氛」的功能以及「社會」和「世間」的研究,一方面對於日本與台

灣年輕人學習外語及就職活動實施問卷調查,嘗試找出與他人之間的相處模式、以及「夥伴意識」的特徵與問題點。 從探討結果得知,日本的大學生有尋求與其所屬之間的關連為主體之「依附型」特質;而台灣的大學生則是有尋求以個人為主體之相互利益的「相互型」。從問卷調查結果發現,日本學生之中,有兩極化現象,一是能自主性行動的學生,一是被動型的學生。此正是本論文欲探討的問題點。形成兩極化現象的背景因素,來自於其所屬是「社會」和「世間」的性質不同。

夥伴意識的網路口碑排行榜

-

#1.新南向推動計畫 - 新南向政策專網- 經濟部國際貿易局

... 與東協、南亞及紐澳等國家,創造互利共贏的新合作模式,建立「經濟共同體意識」。 ... 改變過去以東協及南亞為出口代工基地的型態,擴大與夥伴國產業供應鏈整合、 ... 於 newsouthboundpolicy.trade.gov.tw -

#2.坐上察覺自我意識的快車!|方格子vocus

係好安全帶,夥伴們! 是時候坐上自我意識的快車了! 吱吱! 自我意識就像一張通往個人成長和發展金票的藏寶圖。 但是從哪裡開始呢? 於 vocus.cc -

#3.池上飯包文化故事館導覽語音_民眾生活消費意識提高

悟饕池上飯包是全國最大連鎖加盟飯包系統,通過ISO-9001國際品質認證,總部通過餐飲業HACCP衛生評鑑;提供線上訂便當及線上購物. 於 mobile.wu-tau.com -

#4.資安落實的意識,要在每一個伙伴的心中萌芽 - 四季藝術教育平台

B型企業的認證展開了資安的宣導,其實如我在宣導上所述,資訊安全除了專業的資訊安全防護是由資訊部來負責之外,資安落實的意識要如何在每一個伙伴的 ... 於 learning.seasonarts.org -

#5.伙伴關係管理 - MBA智库百科

伙伴 關係管理(Partner Relationship Management,PRM)伙伴關係管理是CRM系統的 ... 必須強化合作意識和合作精神的教育培訓,讓每一個員工從自身利益和企業整體利益的 ... 於 wiki.mbalib.com -

#6.社區意識與民眾參與關係之研究-以夥伴關係為干擾變數

社區意識與民眾參與關係之研究-以夥伴關係為干擾變數 ; The Relationships between Community Sense and Residents' Participation: Partnership as the Moderator ; 張凱智 ... 於 www.airitilibrary.com -

#7.《被討厭的勇氣》重點心得 - Swack Lin - Medium

要認為世界上『人人都是我的夥伴』,這樣對世界的看法就會產生變化,從輸贏的框架中 ... 阿德勒心理學認為人際關係的最終目的就是「社會意識」。 於 swacklin.medium.com -

#8.零信任安全功能| SASE | Aruba

HPE GreenLake for Aruba · HPE GreenLake for Aruba 合作夥伴 ... 渠道合作夥伴 ... 由於身分意識隨著SD-Branch 和EdgeConnect 擴大應用到WAN 邊緣,LAN 使用的存取 ... 於 www.arubanetworks.com -

#9.基隆榮服務處強化榮欣志工防災教育意識

榮服處鄭處長表示:本次志工專業訓練從以往室內學習走出戶外,期勉志工伙伴們藉由防災意識教育,能夠對環境四周多一份觀察,小心用電,防止災害發生並強化個人緊急救護 ... 於 www.vac.gov.tw -

#10.日本與台灣大學生的朋友意識-以團體中之氛圍及社會角度觀之

... 以及「社會」和「世間」的研究,一方面對於日本與台灣年輕人學習外語及就職活動實施問卷調查,嘗試找出與他人之間的相處模式、以及「夥伴意識」的特徵與問題點。 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#11.Coinexeco堅持與合作夥伴達成“開創共贏”意識| 區塊鏈| 鉅亨號

Coinexeco堅持與合作夥伴達成“開創共贏”意識. Khadiijo Muse. 2022/10/18. •. Coinexeco交易所是一家國際創新型的數字+金融為一體的區塊鏈衍生品交易平臺。 於 hao.cnyes.com -

#12.印太海域意識夥伴關係計劃 - 新唐人電視台

印太海域意識夥伴關係計劃 ... 兩年前美國提出的印太戰略中將中共視為最大的威脅,認為中共試圖取代美國以建立符合其價值與利益的國際秩序... 於 www.ntdtv.com -

#13.关于意识流作文小时候和伙伴们的故事800字 - 百度知道

童年正如一片金色的田野,处处洋溢着丰收的喜悦,欢声笑语,醉人香息。 童年往事,就像那一棵棵金黄的稻穗,我就从中挑选一颗最美的与大家分享吧。 记得小时候,去大姑 ... 於 zhidao.baidu.com -

#14.最理想的同事關係是「好夥伴」,不是「好朋友」! - 經理人

對我而言,最理想的同事關係是「好夥伴」,而不是非得經常黏在一塊兒的「好朋友」。好的工作夥伴只要聚在一起,不需要花太多時間溝通,只消簡單幾句話 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#15.偶像武者修行I 01.與工作人員的夥伴意識 - WALK

與工作人員的夥伴意識. 要說我所演出的綜藝節目,就非提到「校園瘋神榜」不可。節目由1997年的秋天開始播放,當時接到這份通告的我,還是個連綜藝節目 ... 於 mary7742000.pixnet.net -

#16.職場協作:提升您團隊績效的11 種方式 - Asana

資源; Asana 指南 · 論壇 · 支援 · 應用程式目錄 · 開發人員與API · 合作夥伴 · Asana 社群 · 活動 · 為非營利組織打造的Asana · 協助工具. 於 asana.com -

#17.夥伴 - C.C. Lee的主觀意識- 痞客邦

找到志同道合的夥伴是很重要的可以互相切磋、互相勉勵激盪出更好的火花大學的時候,參加了攝影社雖然從入社到當家,甚至是後期當顧問攝影社的人數相較 ... 於 flyincloud.pixnet.net -

#18.培养“伙伴意识”很重要 - Semantic Scholar

很多父母都为自己的宝宝缺乏交往能力、不能与伙伴和睦相处、缺乏分享意识等表现感到担忧。 ... 我们今天要聊的话题就是:培养孩子的“伙伴意识”很重要。 於 www.semanticscholar.org -

#19.宿舍伙伴/丽芙·极昼- 战双帕弥什WIKI_BWIKI

欢迎来到战双帕弥什WIKI,这里是由寰宇重工攻略组创建及主理的战双游戏WIKI,本WIKI会长期无偿向玩家提供游戏攻略、数据图鉴、中文漫画等内容,WIKI开放编辑权限, ... 於 wiki.biligame.com -

#20.在AR+ 模式中捕捉寶可夢— Pokémon GO幫助中心

寶可夢能夠意識到你靠得多近,以及你接近牠們的速度。 AR 模式. 在AR 模式中,寶可夢在真實世界環境中的位置並非固定不動。 只是牠們無法察覺到訓練家的位置或動向。 於 niantic.helpshift.com -

#21.黃富強:精神健康支援需具伙伴意識- 20230609 - 觀點- 每日明報

筆者認為需要建立支援工作隊伍,在社區中推動鄰舍照顧伙伴意識,強化支援系統的溝通和聯繫。 伙伴意識強調沒有一人需獨力扛起重擔,病者和家庭照顧者毋須 ... 於 news.mingpao.com -

#22.「燃點精神」:點燃公民意識、匯聚世代合作

最讓我們感動的是,參賽團隊視彼此為共同成長的夥伴,開放地尋找交流合作機會,這正是燃點創辦本活動的初衷—攜手打造跨世代、跨領域的交流平台,推動社會不斷向上。 於 2021usrexpo.org -

#23.网络安全意识:恶意软件

作为我们平台上的住宿合作伙伴,您可能会访问大量客人数据,包括姓名、地址、信用卡信息和电话号码。查阅更多“网络安全意识:恶意软件”的相关信息. 於 partner.booking.com -

#24.東亞所工作坊閉幕場中共外交的經驗研究方法

在釐清問題意識之後,文章即對「夥伴關係」與「同盟關係」作出定義與檢驗的指標,並提出核心假設,最後採用量化研究的方式,以大量的數據來檢證文章的假設 ... 於 eastasia.nccu.edu.tw -

#25.環保意識線上扎根| 提報內容| 夥伴特區 - 綠色學校

教育部綠色學校夥伴網路| 輕鬆汲取養分的環境教育分享園地! ... 線上平台遊戲式的學習,希望讓每個學生都能從小就能多些環境教育愛護地球意識,進而去從生活中落實。 於 www.greenschool.moe.edu.tw -

#26.強化企業內外部環保意識與品牌形象亮點成果

引領價值鏈夥伴持續提升環境及能源管理績效. 項目. 作業說明. 2021 年成果. 內塑環保文化. 全員環境. 教育訓練. 促進全體員工對環保永續工作的認同與. 意識,進而養成 ... 於 calec.china-airlines.com -

#27.良好的夥伴關係:共享意識的重要性 - 每日頭條

共享意識可以讓我們的孩子在脫離父母進入團體生活時,建立新的夥伴關係,並得到很多新的情感支持,減少分離焦慮的產生,在集體中更好的學會表達自己。希望 ... 於 kknews.cc -

#28.IS IMC意識創意行銷顧問股份有限公司

整合夥伴. 指標性客戶 · 多元化整合夥伴. 整合案例. Crocs卡駱馳2009 expo sale · Crocs卡駱馳2010春夏新品發表 · Kevin時尚彩妝網 · 悠遊聯名卡 · 法國巴黎人壽 ... 於 www.is-imc.com.tw -

#29.勞工局與樹谷園區安全伙伴系列活動三 - 臺南市職安健康處

為打造黃偉哲市長職安城市希望家園之願景,勞工局與樹谷園區安全伙伴今(9/28) . ... 伙伴系列活動三-今(9/28)推出工地安全大補帖「學、訓、用」合ㄧ提升營造業安全意識. 於 lsic.tainan.gov.tw -

#30.徵才資訊 - 台大意識報

誠摯邀請您成為意識蟲的伙伴! 記者. 對寫報導、做訪談、編刊物. 研究社會議題與校園議題感興趣的 ... 於 cpaper-blog.blogspot.com -

#31.新安東京海上產險| 您心安的夥伴

... 是個人資產或是人身保障, 我們都有完整的商品和優質的服務,成為您心安的好夥伴。 ... 的線上互動遊戲,傳遞預防保險詐騙的資訊,以提高風險意識及確保客戶權益。 於 www.tmnewa.com.tw -

#32.思想科技宣佈成為KnowBe4 合作夥伴,提供資安意識培訓解決 ...

思想科技Master Concept 很高興宣布和KnowBe4 正式成為合作夥伴。KnowBe4 為世界首創且最大的新型態資安意識培訓及釣魚模擬平台,能夠協助企業管理 ... 於 www.ithome.com.tw -

#33.产权组织服务创作者促进权利意识 - WIPO

“产权组织服务创作者”(WIPO for Creators)是产权组织与音乐权利意识基金会发起的一项开放的公私伙伴关系。 世界各地的创作者造就了文化的丰富性和多样性,我们都享受 ... 於 www.wipo.int -

#34.公司能如何能更有意識地界定和發展工作場所文化?

Spotify(大約9,700 全球員工)和Globalization Partners (按計劃進行1,000 到年底,全球員工2021 ) 是兩家正在經歷高速增長的公司。另一方面,雅芳是 ... 於 www.globalization-partners.com -

#35.萬用校園防災課!喚醒孩子防災意識 - 翻轉教育- 親子天下

填寫防災券、製作防災地圖,把防災議題帶入學校與家庭。內容結合SDGs第9項產業創新與基礎設施、第11項永續城市與社區與第17項夥伴關係,從了解生活 ... 於 flipedu.parenting.com.tw -

#36.111年交通安全月|車輛慢看停行人停看聽

... 根據統計到了9 月交通事故率逐漸上升,因此將每年9 月訂為交通安全月,透過特定時間的強化宣導,喚起國人交通安全意識。 ... 合作夥伴. 響應申請文件下載 ... 於 roadsafety2022.com -

#37.Daylight光合箱子(台北華山店)-內場廚務夥伴(正職or兼職)

台北市中正區- 工作時間為早晚班輪班制職務需求為:高抗壓、機動性、工作效率,團隊精神怕辛苦、忙錄、無團隊意識者...。薪資:月薪37000~40000元。 於 www.104.com.tw -

#38.融合並建立與穆斯林美國人的夥伴關係

融合並建立與穆斯林美國. 人的夥伴關係. 美國司法部社區關係服務(CRS) 的項目:“融合並建立與穆斯林美國人的夥伴關係”是一個 ... 社區意識的重要性社區意識可. 於 www.justice.gov -

#39.現場演出| 土地腳印音樂會@ 共同購買改變世界30 週年園遊會

... 看看這群在都市中親近自然環境的人,他們對環保及食安意識的抬頭程度是如何。 ... 暢快現場超過40個合作社的生產者及農友夥伴,提供安心又美味的好食好物,搭配 ... 於 timetreeapp.com -

#40.大鎪科技表面處理最佳夥伴

近年產業環保意識日益嚴苛,相較傳統化學清洗對環境造成負面影響,也對相關操作者產生健康疑慮。大鎪「加壓式無塵室專用噴砂機」所採用的為物理性清潔表面 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#41.習:意識形態對抗只會割裂世界 - 中華日報

G20發言建設全球經濟復甦夥伴關係本報記者綜合報導中國大陸國家主席習近平十五日在G20峰會上不點名表示,「以意識形態劃線,搞集團政治和陣營對抗, ... 於 www.cdns.com.tw -

#42.San-X鑰匙圈角落小夥伴炸豬排| 誠品線上

San-X鑰匙圈角落小夥伴炸豬排:角落小夥伴生活雜貨角色造型鑰匙圈吊掛鑰匙裝飾包包都可愛:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發, ... 於 www.eslite.com -

#43.關於我們| Schneider Electric Taiwan, China

我們倡導開放標準和合作夥伴生態系統,對我們共同的有意義目標、包容性和賦權。 ... 施耐德電機的數位風險策略意識到,網路安全不只是硬體與軟體元件的「特色」。 於 www.se.com -

#44.不是主管,如何帶團隊把事情完成?5個提升「橫向領導力」的 ...

... 合作夥伴之間展開,上下級隸屬關係不存在,「命令」的形式就不再適用。 ... 制定與行動實施相割裂的現象; 在執行中,很少有意識地針對合作方式和 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#45.職場大人學:擁有一起共患難的工作「好夥伴」 - 女人迷

真正的好夥伴,不需要花太多時間做多餘的對話,也能維持高效率的合作,精準抓住妳需求的默契,就像是天作之合,共同完成一件又一件最貼近想像的成品。 於 womany.net -

#46.社區伙伴

人們意識到人類與大自然的相互依存,. 過著簡單知足,互相關愛,充滿安全感和創造性的生活。 關注微信公眾號. 於 www.pcd.org.hk -

#47.推廣播映內政部最新製作完成之「國家公園登山安全系列影片」

... 內政部最新製作完成之「國家公園登山安全系列影片」,提升全民登山安全意識。 ... 的行程說明,內政部於111年底製作完成最新宣導短片【敬高山前,先敬夥伴】,以 ... 於 www.luzhou.police.ntpc.gov.tw -

#48.動物園不關心亞洲黑熊!」陳怡君揭北市動物園商品獨厚貓熊

... 好感,於是與同行夥伴買了同樣的商品回家,未料一樣的東西,同行夥伴的 ... 陳怡君呼籲熊讚身為親善大使,應為瀕危物種的保育意識盡一份心力,更 ... 於 tcc10711.tcc.gov.tw -

#49.改變,先從有意識的觀察自己開始 - 夥伴教練心關係

... 需要和客戶一起合作,共同創造屬於你自己的改變發展旅程及結果! 找出你想要的改變目標,觀察,記錄,反思,做出改變。Enjoy the fun. By潘婉茹Effie. 2015/3/17 ... 於 www.thoc-chinese.com -

#50.詐騙意識 - DHL Logistics of Things

我们使用Cookie 以允许我们网站的正常工作、个性化设计内容和广告、提供社交媒体功能并分析流量。我们还同社交媒体、广告和分析合作伙伴分享有关您使用我们网站的信息 ... 於 lot.dhl.com -

#51.【登山醫學】嚴重高山症的救命之鑰是您或您夥伴的雙腳

然而,這位山友卻出現危險的症狀,包含持續嘔吐、抽搐、意識不清。在高於海拔2,500公尺的地區發生這些症狀,必須優先考慮是可能會快速致命的高海拔腦 ... 於 hiking.biji.co -

#52.2003/04 環保、健康和安全報告 - 房屋署

年內,房委會與業務伙伴合辦多項提高環保意識的活動,包括第二次與建築業界合辦「2003年優質公共房屋建造及保養維修大獎」,以表揚得獎的承建商、監督隊伍、監督人員及 ... 於 www.housingauthority.gov.hk -

#53.夥伴意識蒙塵萬金難償 - 理財周刊

不僅勞雇雙方兩皆受害,彼此本為一體、相攜同行、互補互利、溫馨關懷的企業之中最要緊也最有價值的那一分,就摻了砂子、蒙上陰影,甚至相互敵對。一旦夥伴 ... 於 www.moneyweekly.com.tw -

#54.IBM Quantum Hub at National Taiwan University – 國立臺灣 ...

「若人們不相信數學簡單,只因他們未意識到生命之複雜。」 –約翰• 馮紐曼–. 臺灣大學- IBM量子電腦中心介紹 ... 合作夥伴. 上一篇. 下一篇. 臺灣大學-IBM量子電腦中心. 於 quantum.ntu.edu.tw -

#55.本篇

商業 夥伴 的各種mocopi互動! 35的右手有自我 意識 了啊...!【星街すいせい/さくらみこ】. 星火(セイカ) Clip. 星火(セイカ) Clip. 37.2K subscribers. 於 www.youtube.com -

#56.評估品牌意識- Google Ads 說明

品牌經營廣告系列具有獨特目標,就是為您的產品、服務或事業提升品牌意識和曝光率。 ... 聯盟」成為重要品牌經營合作夥伴的原因之一(資料來源:Think with Google)。 於 support.google.com -

#57.居民社區意識、社區參與對福利社區化滿意之探討

社區意識乃是居民對社區的歸屬感、夥伴關係及認知狀態,而歸屬感來自於居民對於共同利益、問題、需求. 所產生,當社區居民共同參與、討論、決策彼此的看法時,可說對於社區 ... 於 dba.nkust.edu.tw -

#58.萊卡公司永續發展總監將參加聯合國意識時尚與生活型 ... - 中央社

該公司今天宣佈,將擔任6月1日舉辦的聯合國意識時尚與生活型態網路年會的支援合作夥伴。 公司的永續發展總監Jean Hegedus將以小組成員的身分參加在 ... 於 www.cna.com.tw -

#59.擁有LinkedIn 檔案的Amy Pang:我才剛剛意識到,原來這週日 ...

我才剛剛意識到,原來這週日就是母親節, 一直以為是下禮拜。 然後今天晚上原定要跟夥伴開會, 我本來想討論「我們粉專好像快滿一年了, 要不要來辦什麼活動啊? 於 tw.linkedin.com -

#60.員工薪酬與福利 - 唐榮鐵工廠股份有限公司-企業社會責任

為提高唐榮鐵工廠股份有限公司從業人員對公司之向心力,養成員工是股東之經營夥伴意識,並期望從業人員之工作績效與公司成長相結合,使從業人員退休後之生活獲得較佳 ... 於 www.tangeng.com.tw -

#61.對手還是合作夥伴?歐洲人如何看待中國

「幾乎沒有人意識到,在美國對歐洲投資了這麼多之後,不站在美國一邊會有問題,」她說。「他們把中立視為一種選擇。」 歐盟駐北京代表團。 於 cn.nytimes.com -

#62.附件四共通核心職能課程大綱

建立團隊精神意識與協作. 能力,以及積極融入團隊與. 如何領導團隊運作之能力. B3. 職場夥伴關係與衝突管. 理. 」代小時). 1.職場夥伴之組織定位與任務關係. 於 laws.mol.gov.tw -

#63.中方反對製造意識形態對立中歐是夥伴不是對手 - 香港01

當前國際形勢複雜動盪,原因之一是還有一些人堅持集團政治,唯自身價值觀為是,把自己的意識形態強加給別人。 發言人表示,中方主張文明間的對話、理解和 ... 於 www.hk01.com -

#64.管理錦囊/建立風險意識三點聚焦 - 經濟日報

在日益競爭的環境下,「提升管理效能」是所有管理者都會關注的議題。而管理效能所彰顯的,是管理者在面對挑戰、實現目標過程的綜... 於 money.udn.com -

#65.黨派立場、意識形態與選區經濟利益交織下的美國國會貿易政治

這樣也使得在川普. 上臺之前,美國的歐巴馬(Barack Obama) 政府即主導「跨太平洋. 夥伴協定」(Trans-Pacific Partnership; TPP) 的談判,希望籌組一個. 新的多邊貿易協定, ... 於 www.ea.sinica.edu.tw -

#66.夥伴意識 :: 非營利組織網

夥伴意識 | 非營利組織網. 夥伴意識 社會福利服務中心是什麼 家庭福利服務中心 海峽兩岸時報 中和圓通扶輪社 新黨地址 親民黨 新黨中共 南屏國小行事曆 ... 於 nonprofit.iwiki.tw -

#67.幣安US暫停美元存款:數字資產行業面臨SEC意識形態運動挑戰

Binance.US宣布暫停美元存款,並通知客戶其銀行合作夥伴最早於6月13日暫停法幣提款渠道。此舉是為了應對SEC在美國數字資產行業發起的意識形態運動, ... 於 www.coinledge.io -

#68.108 年度「教保服務人員勞工意識及教學精進研習」

幼教夥伴們不. 像其他教育階段的夥伴比較有時間及空間可以暫時離開學生,往往每日一進班後就是. 繞著孩子們團團轉,有時候也常以「愛」為由,被迫接受一些不合理的要求, ... 於 www.ntptu.org.tw -

#69.里港警與鄉親建立夥伴關係社區警政再出發- OwlNews - 奧丁丁

屏東縣里港警分局積極推動社區警政工作,與鄉親建立夥伴關係並持續關注社區安全議題。為了保障銀髮族的生活安全,提升社區居民的犯罪防範意識,鹽埔分駐所長廖永敏於 ... 於 www.owlting.com -

#70.Taiwan-Asia Exchange Foundation 財團法人臺灣亞洲交流基金會

... 臺灣與東協10國、南亞6國及紐澳地區的全方位交流,透過三大領域深度合作——包含智庫、非政府組織與青年領袖——以促進亞洲發展共同體意識,並建立長期合作夥伴關係。 於 www.taef.org -

#71.公共參與與公民意識提升 - 松山社區大學

在三個多月的時間裡,每每看到這些勤奮不倦的夥伴不畏酷熱及風雨到課學習,如石潭社區顏理事長、大道社區毛理事長、古莊社區楊總幹事…等,還有為數眾多的社區朋友都是典型 ... 於 www.sscctpe.org.tw -

#72.「給我公司夥伴的一封信」 各位夥伴! 有鑒於最近大家對於 ...

_wu) on Instagram: "「給我公司夥伴的一封信」 各位夥伴! ... 時間栽培但也必須老實說公司並不是「學校」 必須打帶跑可能也無法一一說的巨細彌遺還請大家「有意識的 ... 於 www.instagram.com -

#73.適用「臺星經濟夥伴協定」ASTEP之案件開放市場門檻金額為 ...

二、「臺星經濟夥伴協定(ASTEP)」112-113年依我國貨幣換算之門檻金額:財物與勞務案件,為20萬特別提款權(SDR)約新臺幣798萬元;工程案件為500萬特別 ... 於 www.secretariat.taichung.gov.tw -

#74.【作家:鍾肇政】【書名:台灣心】【第0006篇】專欄台灣的 ...

伙伴意識. 尋思何時開始與老友良澤有接觸--不外就是通信或在什麼機會碰了面吧,光憑記憶,實在不濟事。但是,手邊不正有著現成的資料嗎?--就是良澤自己為我整理 ... 於 cloud.hakka.gov.tw -

#75.夥伴| Global Environmental Education Partnership (GEEP)

夥伴. 全球環境教育夥伴計畫(GEEP)由美國環境保護署、臺灣環境保護署,以及北美環境教育 ... NAAEE的願景是透過提升環境意識和增加公民參與,創造更公平和永續的未來。 於 thegeep.org -

#76.【助學計畫】相關文件下載 - 財團法人普仁青年關懷基金會

表7志工時數記錄表.doc. 檔案下載 表9結案通知表.doc. 檔案下載 表8學生關懷記錄表.doc. 檔案下載 高中112.07學習心得-知足感恩.doc. 檔案下載 ... 於 www.you-care.org.tw -

#77.<要的就是你>> 咖啡意識15年的熬鷹,即將啟動創新計畫。

#儲備主管(需有業務開發、餐飲服務業經驗,有連鎖店經驗佳) ; #全職夥伴Full Time / 兼職夥伴Part Time ; #開發業務 (可專案合作). 於 www.coffice.com.tw -

#78.印太海域意識夥伴關係 - 報呱

印太海域意識夥伴關係. 美日印澳提IPMDA 聯合多國反制中國海上民兵. by 呂酒林 2022-06-05 2022-06-05. 國防安全研究院發表評論指出,由美、日、澳、印組成的QUAD 於5 ... 於 www.pourquoi.tw -

#79.【臺灣女孩日】女孩星光夜跑於111年10月1日下午3:00假中興 ...

首頁 > 性別意識培力 ... 本次是勵馨基金會第5年與縣府合作,辦理臺灣女孩日-馨光夜跑活動,也是縣內在推動婦女權益及性別平等議題上,不可或缺的重要伙伴。 於 media.nantou.gov.tw -

#80.伙伴意識其實也是霸凌的基本成因 - 今周刊

與其說霸凌者在團體中扮演「好孩子」角色,不如說他能掌控團體氣氛。而且霸凌者極少孤單一人,身旁總是圍繞著伙伴,藉以彰顯自我。 於 www.businesstoday.com.tw -

#81.那個康輔- 大家不知道今天夥伴意識的課程有沒有讓 ... - Facebook

大家不知道今天夥伴意識的課程有沒有讓你們學到一些什麼那個康輔是一個大家庭就算會像今天一樣碰到阻礙或是覺得累到撐不下去但是不要忘記你旁邊牽著夥伴們的手我們一定 ... 於 www.facebook.com -

#82.思想科技宣佈成為KnowBe4 合作夥伴,提供資安意識培訓解決 ...

思想科技Master Concept 很高興宣布和KnowBe4 正式成為合作夥伴,為亞太市場的企業提供服務。 KnowBe4 為世界首創且最大的新型態資安意識培訓及釣魚模擬平台, ... 於 hkmci.com -

#83.茶籽堂(捷順企業) - 創生夥伴介紹

2014年臺灣油品事件爆發,接二連三的食安問題使得臺灣人對食品安全的意識逐漸抬頭,對製作食品的原物料也有更多的要求。這次的社會議題促使茶籽堂重新檢視苦茶籽產業, ... 於 twrr.org.tw -

#84.問題意識- 國立臺中科技大學通識教育中心-網路民主與公共論壇

合作夥伴 · 好站連結 · 問題意識 ... 於 ge05.nutc.edu.tw -

#85.特殊奧林匹克運動會拉飛機比賽(Plane Pull) - About UPS

UPS 夥伴透過拉飛機比賽幫助募集了超過10 萬美元. 2022 年10 月24 日 4 MIN READ. 身心障礙者就業意識月期間的活動聚焦於包容性計畫. 於 about.ups.com -

#86.漢典“夥伴”詞語的解釋

夥伴 詞語解釋. 解釋. ◎ 夥伴huǒbàn. [partner;companion] 元魏時軍人以十人爲火,共竈炊食,故稱同火時爲火伴。引申爲同伴。後多寫“夥伴”爲同伴. 好夥伴. 於 www.zdic.net -

#87.品牌故事 - 中國信託金控

但中國信託早已意識到金融業以「服務導向」的本質, ... 協助客戶解決問題,創造未來;成為客戶與工作夥伴遇到困難與挑戰時,第一個想到的對象,就是我們的專業所在。 於 www.ctbcholding.com -

#88.預防職業災害發生桃市勞檢處與台電桃營處締結安全伙伴

提升職業安全衛生意識,預防職業災害發生,桃園市政府勞動檢查處與台電 ... 營業處大禮堂簽署安全伙伴宣言,正式締結為安全伙伴,另台電桃園區營業處 ... 於 www.taiwanhot.net -

#89.從女性主義關懷倫理學重新詮釋傳統經典 ... - University of Taipei

... 詮釋傳統經典之意識轉化探究. Authors: 方志華. Contributors: 臺北市立教育大學課程與教學研究所. Keywords: 女性主義 關懷倫理學 夥伴關係教育 於 utaipeir.lib.utaipei.edu.tw -

#90.伙伴- 维基百科,自由的百科全书

伙伴 本作火伴,約定俗成為伙伴或夥伴,指一同生活或者共事者,源起於軍人同火之意思。此詞亦引申解作工作搭檔或商業之間的合作關係。 此稱呼仍然流行於香港紀律部隊或 ... 於 zh.wikipedia.org -

#91.萊卡公司永續發展總監將參加聯合國意識時尚 ... - Business Wire

該公司今天宣佈,將擔任6月1日舉辦的聯合國意識時尚與生活型態網路年會的支援合作夥伴。 公司的永續發展總監Jean Hegedus將以小組成員的身分參加在 ... 於 www.businesswire.com -

#92.請所屬機關及各級學校協助推廣播映,進而提升全民登山安全意識

二、為傳遞山友登山留守制度的重要性,並持續建置國家公園熱門攀登路線的行程說明,鈞部業於111 年底製作完成最新宣導短片【敬高山前,先敬夥伴】,以一場有驚無險的 ... 於 www.htes.tn.edu.tw -

#93.客戶夥伴-夥伴關係-關注主題-企業永續 - 尖點科技

客戶夥伴. 我們堅信,唯有持續提供高品質的產品、可靠的服務,以及完整的解決 ... 辦法做好自我管理與資安意識,營造健康的資訊環境。2021年尖點並無任何違反客戶保密 ... 於 www.topoint.tw -

#94.意識流(和聲伴奏)的歌詞– 柏宇軒暘 - MyMusic

關於我們 · 服務條款 · 隱私權政策 · 合作夥伴 · 人才招募. 客服中心. 最新公告 最新公告 · 常見問題 常見問題 · 聯絡客服. 產品下載. 於 www.mymusic.net.tw -

#95.防疫宣導- 國立空中大學防疫專區

守護空大夥伴四原則 ... 一高--高警覺意識:避免外出少接觸二低--低風險措施:戴好口罩勤洗手三零--零破口防堵:疫情通報要即時四快--快速應變力:配合政策 ... 於 www2.nou.edu.tw -

#96.數位公民

... 共同提供培訓教育,宣揚網路世界所需要的思辨能力,尊重的互動及安全隱私意識等。 ... 在2019年,我們與各界夥伴緊密攜手合作,在各地社群舉辦數位公民(We Think ... 於 wethinkdigital.fb.com -

#97.簡評「印太海域意識夥伴關係」之安全意涵 - 上報Up Media

「印太海域意識夥伴關係」的核心架構係整合橫跨印度、新加坡、所羅門群島與萬那杜的海事資訊中心,搭配衛星技術,建立「共同行動圖像」系統。 於 www.upmedia.mg -

#98.(Traditional Chinese) 反賄賂和反腐敗意識適用於培生業務合作 ...

(Traditional Chinese) 反賄賂和反腐敗意識適用於培生業務合作夥伴. PC. Enroll Now. About This Course. The Anti-Bribery & Corruption, and Trade Sanctions ... 於 partner-courses.pearson.com