大地藝術節作品的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦龔卓軍寫的 交陪美學論:當代藝術面向近未來神祇 和陳水財的 燠溽與呼愁:陳水財藝評文集都 可以從中找到所需的評價。

另外網站日本大地藝術節越後妻有2022:線上欣賞今年的亮點 - 可口雜誌也說明:本屆藝術節的導覽手冊封面,為去年已故的法國藝術家法國藝術家克里斯蒂安.波爾坦斯基(Christian Boltanski)的作品《森の精》,將於7月30日公開。作品 ...

這兩本書分別來自大塊文化 和藝術家所出版 。

淡江大學 國際事務與戰略研究所碩士班 李大中所指導 戴偉丞的 蘇聯解體後台俄關係發展之研究(1992-2020) (2021),提出大地藝術節作品關鍵因素是什麼,來自於台俄關係、外交政策、雙邊關係。

而第二篇論文國立臺灣藝術大學 藝術管理與文化政策研究所 陳貺怡、賴瑛瑛所指導 陳曉春的 從生產到邏輯:台灣當代基督教藝術的實踐、建構與方法 (2021),提出因為有 台灣當代基督教藝術、基督新教藝術、符號學、論述分析的重點而找出了 大地藝術節作品的解答。

最後網站豪華朗機工首登日本大地藝術節攜天氣鳥動畫展翅迎向後疫情時代則補充:越後妻有大地藝術節總監、國際知名策展人北川富朗於開幕式致詞 ... 逢坂惠理子、日本國內參展藝術家及駐日台灣文化中心主任王淑芳等人導覽展出作品。

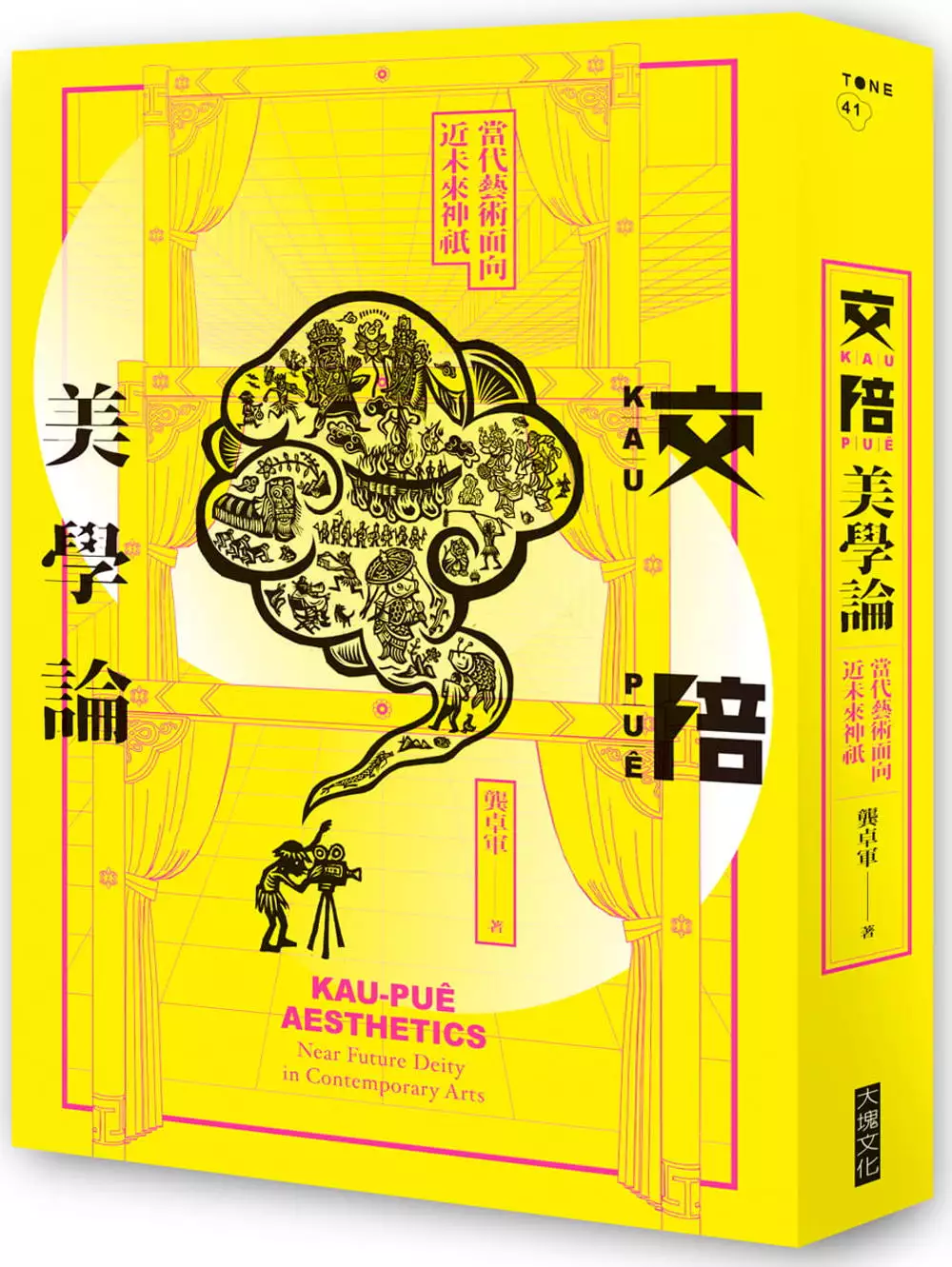

交陪美學論:當代藝術面向近未來神祇

為了解決大地藝術節作品 的問題,作者龔卓軍 這樣論述:

● 龔卓軍「近未來的交陪:台南蕭壠國際當代藝術節」相關論述首次有系統集結成書。 ● 臺灣獨特之「交陪美學論」第一本專書 ● 評論爬梳國內外相關重要文獻、學術研究、及當代重要展覽、影像、表演、藝術季等作品 ● 全書裝幀設計由入圍多屆金曲獎及金蝶獎知名設計師羅文岑操刀 「交陪 Kau-Puê」——含有交易、買取之意。(廈門話) 交際應酬、互盡友誼、彼此密切往來。(臺詞辭典) 街境守望、社區聯防、友境出陣、誼廟互挺。(《臺南府城聯境組織研究》) 五百年前,西方社會幾乎所有人都擁有對神或魔性力量的信仰,至今這種信仰只是眾多選項之一。五百年後,經過

西方和日本的殖民、政權交替,臺灣民間信仰與廟宇文化中的交陪組織,至今仍維持活力不墜,影響著庶民社會的文化藝術表現語彙。 本書作者龔卓軍任教於臺南藝術大學藝術創作理論研究所,為近年臺灣最具能量、創意和影響力的藝術學者及策展人之一。 二〇一七年在臺南蕭壠文化園區策展之「近未來的交陪:蕭壠國際當代藝術節」,以紮實的田野調查先行,將臺灣民俗與宗教文化以藝術理論、美學觀點梳理廓清,並邀集跨域藝術家進行創作上的精彩交陪對作,令此展備受好評迴響,引起廣泛討論,並獲第十六屆台新藝術獎年度大獎肯定。此後作者延續策展及書寫藝術評論不輟,逐步建構出臺灣獨有的「交陪美學」概念。 本書為作者繼二〇〇七年《身

體部署》的當代哲學理論之後,首度集結系列評論,直陳其十年策展實踐內蘊的藝術理論,讓地方文化面向世界文化,藉廟會藝術提煉當代藝術,從民間廟宇之間的動態「交陪境」,打造出一條屬於臺灣文化蘊育的獨特美學思路。 書中分成「理論」、「影像」、「展演」、「跨域」四大部分,以系列性的策展研究書寫,構築爬梳「交陪美學」的深層內涵,試圖探討當代藝術和民間藝術之間的交互滲透和內在張力,勾勒出藝術話語新路徑。 本書涉獵評論之議題/作品之關鍵字: 交陪論:後祭祀圈中的當代藝術 潘春源/潘麗水/傀儡謠/洪通/黃志偉/神紋樣/八吉祥/鬼魂的迴返/邊緣藝術/陳秋山/廖慶章 影像論:起咒出神的身影系

譜 臺灣狂公子/臺灣美學文件/張照堂/林柏樑/沈昭良/陳伯義/港千尋/多孔世界/東南亞攝影/民族誌詩學 展演論:館閣陣頭的身體與當代巫山水 蔡小月/南管館閣/陣頭/雲端香路/無垢舞蹈劇場/行者/壞鞋子舞蹈劇場/吃土/土方巽/孿主體/舞踏/黃蝶南天舞踏團/秋田鎌鼬美術館/帳篷劇/海筆子/Zomia 跨域論:亞際連帶與限界藝術 佐渡島/日惹/香港/仙台/總爺/蕭壠/東海岸/越後妻有/里山

大地藝術節作品進入發燒排行的影片

本集主題:「地下女子:穢土天堂二部曲」劇本書介紹

專訪:鍾伯淵、葉育伶

內容簡介:

文學系新銳劇場編導 鍾伯淵

直視土地與當代文化糾葛的戲劇堅持!

死前三日在黑暗中面對過去,

才能自大地母神的甬道獲得新生。

女人一代一代的在幽暗的地洞裡吟唱、呢喃和教育後代。

直到有一天,一個地上男孩,不小心墜落地底,

與她們一起生活、學習,然後回到地上;

在15年後帶給她們戰爭、毀滅及屠殺。

延續《穢土天堂》首部曲、地上社會與地下世界的衝突,地下女子碧娜回到地下世界,回顧一切災難源起的那一刻。

全劇藉由碧娜死前三日的告白,以十七個短篇隨機串連,除凸顯記憶的支離破碎,也呈現虛實交錯的時空感。首部曲偏重「文化侵略」下的暴力和權力關係,進而反思社會建構中的種種謊言與神話,二部曲則透過「象徵寓意」的情節進行辯證。

曉劇場導演鍾伯淵2011年自柏林遊歷返台後,以二戰集中營為背景創作《穢土天堂》,故事描寫地上社會對地下人的侵略,以一種慢性屠殺的方式,破壞了地下世界原有的生活方式與文化。

二部曲《地下女子》則以倖存者「碧娜」為主要敘事者,碧娜替跌落地底發現地下世界的阿道夫打開了地底世界的大門,爾後碧娜只能見證地下世界因為外來者入侵逐步邁向滅亡。

作者簡介:鍾伯淵 Chung, Po-Yuan

一九八五年生,臺北北投人。國立臺北藝術大學戲劇系主修導演畢業。二〇〇六年成立曉劇場擔任駐團導演,並持續推出原創劇場作品,至今累積超過三十部。其創作以當代社會為題,曾受邀至泰國曼谷劇場藝術節、上海國際當代戲劇季、臺北藝術節、東京藝術節、亞洲表演藝術節等。口碑作品「夏日微涼夜話系列」以鬼故事結合密室逃脫開創全新劇場體驗廣受好評,並持續受邀發展新作品。近年除發展「穢土天堂系列」演出與三部曲劇本集,並與日本、德國藝術家合作,持續推出劇場新作。

關於:曉劇場 Shinehouse Theatre

二○○六年成立於臺北,作品發展試圖透過劇場詮釋經典文學之美,以創作切入社會議題,從土地探索在地的創作能量。長期進駐萬華,曾訪談萬華街友與性工作者,記錄萬華的生命故事;另組成社區戲劇班帶領居民一起創作。「夏日微涼夜話系列」成功結合環境劇場、密室逃脫與鬼故事,大獲好評並受邀參與臺北藝術節、東京藝術節等。穢土天堂三部曲,探討文化侵略對弱勢文化的影響,並推出中英版劇本書。近年參與亞洲表演藝術節國際共製計畫「焦土」於東京藝術節演出,並持續與日本、德國藝術家合作,以激發不同創作的可能。近期將發表一系列以日本作家三島由紀夫之著作改編劇場作品《薩德侯爵夫人》、《憂國》等,並持續出版劇本集。

蘇聯解體後台俄關係發展之研究(1992-2020)

為了解決大地藝術節作品 的問題,作者戴偉丞 這樣論述:

我國與俄羅斯的交往,於蘇聯解體後也漸漸地展開,而兩國的外交政策也因冷戰的結束,開始有所變化。中華民國與俄羅斯聯邦在蘇聯解體後的後冷戰時期的外交政策發展,我國方面包含李登輝、陳水扁、馬英九及蔡英文,在俄國方面則自葉爾欽、普丁以及梅德韋傑夫也因此台俄關係在不同的時空背景下,因著兩國不同領導人所提出的外交政策概念的交集當中穩定地成長。即便對俄關係、對台關係皆並非為兩國的重點推進項目,同時又因俄羅斯聯邦所簽屬的《俄羅斯聯邦與台灣關係條例》無法展開正式的、官方的互動,但仍亦步亦趨地在不同領域中擴展交流的層面以及加深互動的深度。本文旨在將台灣與俄國在蘇聯解體後,從兩國的外交政策理念當中找到交集,包括「李

登輝-葉爾欽時期」、「陳水扁-普丁時期」、「馬英九-梅、普時期」以及「蔡英文-普丁時期」,並且綜合整理雙邊在政治互動、經貿往來以及教科文交流三方面的觀察與研究。

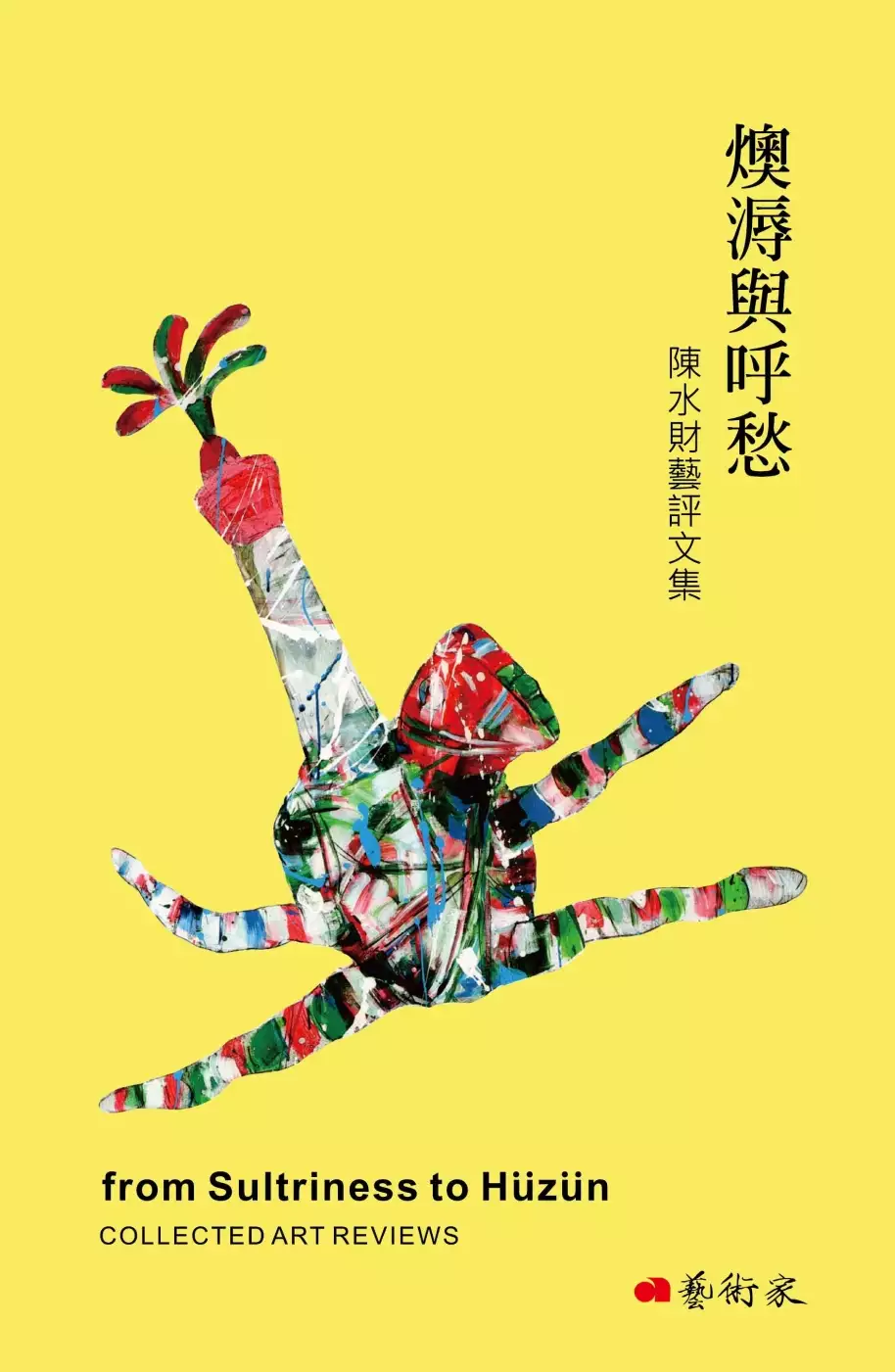

燠溽與呼愁:陳水財藝評文集

為了解決大地藝術節作品 的問題,作者陳水財 這樣論述:

從生產到邏輯:台灣當代基督教藝術的實踐、建構與方法

為了解決大地藝術節作品 的問題,作者陳曉春 這樣論述:

基督新教的藝術相對於傳統基督宗教藝術發生了範式轉移,這意味著它並非不存在,只是存在與認知的模式發生轉變,本研究的目的便在於認識和建構此種模式及其邏輯與生產的意涵。具體可歸爲三組問題:一、何爲台灣當代基督教藝術的實踐與内容?二、台灣當代基督教藝術的定義/界定或生產的方法與方法論爲何?三、台灣當代基督教藝術生產的意涵爲何?研究理論與方法論則根基於符號學、論述分析、創作實踐與展覽策劃,以及藝術家、藝術客體、詮釋者、研究者等幾組面向的互動關聯。並以安力·給怒、馮君藍、林珮淳等三位藝術家及其創作實踐,台灣基督藝術協會與台灣好主意藝術協會所舉辦的若干場展覽,以及「在基督信仰之上創作」與「偶像?榜樣?」展

覽為具體案例。研究認爲台灣當代基督教藝術的實踐與内容,從符號表層來看並非一定要直接具有台灣、基督教的某種元素或屬性,實際上,它並無具體的規限,只是從創作實踐作爲討論取徑時,有幾點值得注意。台灣當代基督教藝術的定義/界定或生產,不能僅以一種簡化的統一方式加以概括,而是動態、且非一次性的,其中關鍵影響因素是來自超越符號表層的符號意指、以及外在於藝術客體的論述分析,尤其是具有某種基督教範疇的權威群體、機構或場域又屬核心因素。台灣當代基督教藝術意涵的生產部分與它的實踐和内容、以及建構有所重疊,它會因不同詮釋者/策展人、以及不同類型的展覽而不同。其中,「靈性」力量部分是符號學與後結構主義式論述分析所提供

理論視野較少涉及的,本研究關於這部分的論述,從某些層面可以作爲此理論視野的補充。台灣當代基督教藝術的生產固然有其基本的元素組構與邏輯,不過,這並非意味著它有固定的路徑,反而是要在具體的時空場域中,詮釋者邏輯自洽、有信服力的隨時經營。

想知道大地藝術節作品更多一定要看下面主題

大地藝術節作品的網路口碑排行榜

-

#1.藝術觀光之形塑〆以東海岸大地藝術節為例 - 臺東大學

境藝術」(environmental art),尤其地景藝術強調作品與自然環結. 合的藝術表現形式,對於土地有著深刻的關懷。「東海岸大地藝術節」. 主體為「駐村藝術」,即將藝術家 ... 於 paperupload.nttu.edu.tw -

#2.「東海岸大地藝術節」明起登場「夏至星空音樂會」月光海開唱

「2022東海岸大地藝術節」即將於明天在交通部觀光局東部海岸國家風景區管理 ... 包括2名來自日本及馬來西亞的藝術家,而今年也首度有作品前進到綠島。 於 www.rti.org.tw -

#3.日本大地藝術節越後妻有2022:線上欣賞今年的亮點 - 可口雜誌

本屆藝術節的導覽手冊封面,為去年已故的法國藝術家法國藝術家克里斯蒂安.波爾坦斯基(Christian Boltanski)的作品《森の精》,將於7月30日公開。作品 ... 於 cacaomag.co -

#4.豪華朗機工首登日本大地藝術節攜天氣鳥動畫展翅迎向後疫情時代

越後妻有大地藝術節總監、國際知名策展人北川富朗於開幕式致詞 ... 逢坂惠理子、日本國內參展藝術家及駐日台灣文化中心主任王淑芳等人導覽展出作品。 於 www.roc-taiwan.org -

#5.趁著夏季出發吧!盤點東台灣壯麗大地藝術季 - 美麗佳人

不過,由於展出概念的多元演變,藝術作品不一定非得侷限在特定空間之中。 ... 無論東部海岸風景區和自然風景間的《東海岸大地藝術季》、位處壯麗南迴山海景致之中 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#6.東海岸大地藝術節作品地圖- Google 我的地圖

開啟全螢幕模式以查看更多. 東海岸大地藝術節作品地圖. 收合地圖圖例. 地圖詳細資訊. 複製地圖. 縮放至可視區域. 嵌入地圖. 下載KML. 在Google 地球中查看地圖. 於 www.google.com -

#7.為時代明德”(堅持“兩創” 書寫史詩·非凡十年)--新聞報道

廣大美術工作者立足中國大地,面向時代發展,自覺深入生活,熱忱謳歌 ... 在中國藝術節全國優秀美術作品展、全國美展、全國青年美展等高規格、高水准 ... 於 cpc.people.com.cn -

#8.生活- 【2022東海岸大地藝術節】群山之島眾島之洋美景音樂交織

記者李佩玲/專題報導. 「2022東海岸大地藝術節」將於21日正式展開,今年以「群山之島‧眾島之洋」為主題,除邀請6位藝術家駐地創作大型戶外藝術作品, ... 於 www.ydn.com.tw -

#9.【2022東海岸大地藝術節】時間/作品地圖/音樂會/免費活動看 ...

東部海岸藝術盛事登場!今年 『2022東海岸大地藝術節』將於6/21 起登場 ,活動不但會 在東部景點展出大型裝置藝術,期間還會推出音樂會、展演、市 ... 於 cpok.tw -

#10.2022東海岸大地藝術節展開駐地創作 - 原視新聞網

阿美族藝術家哈拿‧葛琉,以鋼筋做為結構及塑形,再用竹子包覆,把創作命名為「我在月光海-我很勇敢」的作品。 於 news.ipcf.org.tw -

#11.療癒系旅行吸收正能量! 東海岸大地藝術節 ... - Yahoo奇摩新聞

2022東海岸大地藝術節首次有藝術家進駐綠島,圖為日本藝術家菅野麻依子之作品《聯》。(主辦單位提供). 「東海岸大地藝術節真的超好拍! 於 tw.tech.yahoo.com -

#12.閱讀矽與氧結合的百種樣貌:新竹市玻璃設計藝術節- every little d

標籤: 新竹市玻璃設計藝術節, 透明大百科, 無氏製作, W春池計畫, ... 塑型的「流動」特性,打造出具有自然有機紋理及流動般漸層色彩的透明雕塑作品。 於 everylittled.com -

#13.2019 麻豆糖業大地藝術祭

2019麻豆糖業大地藝術祭以「建築」、「地景」、「社區」、「藝術」與「文史」五大方向,展開五十多組國內外跨領域創作者的計畫,以麻豆與糖業為軸,在其中創造出一個 ... 於 madou-sugarindustry-triennial.tnc.gov.tw -

#14.2022東海岸大地藝術節-島洋婆娑| StreetVoice 街聲

2022東海岸大地藝術節-島洋婆娑 ... 月光海音樂會活動地點|台東成功鎮都歷遊客中心 藝術節駐地藝術作品|台11沿線 東海岸大地藝術節官方IG | # ... 於 streetvoice.com -

#15.「2022東海岸大地藝術節」6/21正式開展 - 旅遊王

由東管處所舉辦的「2022東海岸大地藝術節」已於6月21日在都歷園區開幕,本次以《群山之島.眾島之洋》為主題,共邀請6位藝術家在東海岸沿線將作品融合 ... 於 www.travelking.com.tw -

#16.台東旅遊| 2022 東海岸大地藝術節:時間地點、活動特色整理

2022 台東「東海岸大地藝術節」開始啦,這場在台東的藝術盛事,著重展現東海岸的自然環境、地形地貌或空間美學,並邀請許多藝術家以此作為創作主題, ... 於 blog.aifian.com -

#17.觀光公共藝術

漂鳥197-縱谷大地藝術季(2019~2022) 永恆的旅者. 東海岸大地藝術節(2019~2022) 旅人的眼睛. 臺東市區作品 緣─桌. 南方以南-南迴藝術計劃 線性空間. 於 tpa.ccl.ttct.edu.tw -

#18.台東縱谷大地藝術節開展10件國內外作品深入農村祕境 - 自由藝文

邁入第4屆的「縱谷大地藝術季-漂鳥197」,今年邀請10組藝術家到縱谷借景創作,10件作品分別設置在關山、鹿野及海端等農村少為人知的絕美祕境, ... 於 art.ltn.com.tw -

#19.2022 東海岸大地藝術節享受大地與海洋的盛宴!地景藝術 ...

作品 散見於台灣各大生活風格媒體、雜誌叢書與刊物。Taipei Walker 特約編輯。 盡情接受東海岸藝術的洗禮吧! 每年仲夏, ... 於 taipeiwalker.walkerland.com.tw -

#20.2018東海岸大地藝術節/ 島群之間/ Taiwan East-Coast LAND

順著台十一線里程K數行走,就會發現歷屆藝術作品! 月光‧海-音樂會2018東海岸大地藝術節. 6月29日-海洋的祝福杵音文化 ... 於 www.mu-spring.com -

#21.沿藍色公路尋訪《2018台灣東海岸大地藝術節》最新拍照熱點!

【2018台灣東海岸大地藝術節】 藝術作品地圖|藝術作品語音導覽| 大地護照販售資訊活動官網| 活動粉專|活動IG - Yeah!放暑假囉! 於 kaitenslife.pixnet.net -

#22.2016 東海岸大地藝術節

東海岸大地藝術節,將公開徵件6 組藝術家,並邀請2 位國際藝術家進行駐地創作,於東. 部海岸風景區內創作與東海岸自然環境、地形地貌或空間美學結合的作品,展現東海岸 ... 於 www-ws.gov.taipei -

#23.2022東海岸大地藝術節登場!6組山海裝置藝術 - 大人物

第8屆「2022東海岸大地藝術節」自6月21日開展,今年以「群山之島.眾島之洋」為策展主題,邀請6位藝術家於東海岸創作融合環境的藝術作品;另熱門聚焦的 ... 於 www.damanwoo.com -

#24.東海岸藝串一夏「東海岸大地藝術節」正式啟動 - 中時新聞網

期待在後疫情時期的藝術旅遊能讓大家享受東海岸仲夏時光。 2022東海岸大地藝術節作品_哈拿.葛琉-我在月光海.我很勇敢。 圖:東部海岸風景區管理處/ ... 於 www.chinatimes.com -

#25.東海岸大地藝術節| 花蓮新社、台東加路蘭遊憩區 - 愛吃鬼芸芸

從花蓮一路衝到台東第一個休息的地方是加路蘭遊憩區為了想看大地藝術節的作品. 這兒的遊客還真不少耶連遊覽車都有姑且不論有沒有藝術品得天獨厚的海濱 ... 於 aniseblog.tw -

#26.大地藝術節作品 :: 2021全台活動資訊網

無活動名稱:東海岸大地藝術節舉辦城市:臺東縣成功鎮主辦單位:東部海岸國家風景區管理處活動日期:2016-07-09T16:32:04+08:00~... 於 activity.iwiki.tw -

#27.看山、看海,看藝術酷暑的夏天是大地藝術的季節! 四個現正 ...

... 作品坐落在南迴公路旁,浪花與太陽,藝術家們把對這片土地的幻想與情感,揉捏進作品之中,使南迴之路閃耀折射出不同的光芒;東海岸大地藝術節是 ... 於 artemperor.tw -

#28.東海岸大地藝術 - Malleydemain

東部海岸風景区にて、東海岸の自然環境、地形、空間美学などを取り入れた作品で、東海岸ならではの大地の悠々な美学表現する予定每年的「東海岸大地藝術節 ... 於 malleydemain.ch -

#29.沿著花東絕美海岸線看風景也看藝術東海岸大地藝術節系列5-5

寧埔休憩區Ningpu Park. 臺東縣長濱鄉台11線96.3K 公里. 點我查看東海岸大地藝術節先前作品,本文後面有附開車攻略喔。 於 www.popdaily.com.tw -

#30.文史的借力與地域的回聲:近年台灣藝術節現象短析

這類藝術計畫,多以環境、自然、人為名,一方面也顯見受到日本大地藝術祭 ... 走路草農/藝團參與「麻豆糖業大地藝術祭」的作品《思箱空間─TN360》。 於 artouch.com -

#31.2022東海岸大地藝術節開跑!美翻駐地藝術必拍、8場月光 ...

眾島之洋」為策展主題,邀請到六位藝術家於東海岸創作融合環境的藝術作品。除此之外,往年舉辦皆備受好評的「月光海音樂會」,今年也安排了八個場次,要讓 ... 於 blog.icook.tw -

#32.2022東海岸大地藝術節!6件創作景點、作品地圖搶先看

「2022東海岸大地藝術節」藝術家駐地創作6大展品 ... 本年度6位藝術家哈拿.葛琉、撒部‧噶照、吳韋廷、張國耀、菅野麻依子、安君實,分別在渚橋遊憩區、 ... 於 www.jsimplelife.com -

#33.非拍不可!東海岸大地藝術節,全新5件作品遍地開花!

沿著花東最美公路台11,每年都獲得廣大迴響的《東海岸大地藝術節》再次登場,延續大地藝術節的整體概念,今年以「邊界聚合」為主題,藝術節很努力的 ... 於 ecnsatw.pixnet.net -

#34.台東大地藝術節

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處辦理台灣東海岸大地藝術節,於東部海岸風景區內創作與東海岸自然環境、地形地貌或空間美學結合的作品,展現東海岸特有的大地閒暇 ... 於 lidc.org.in -

#35.2022 東海岸大地藝術節開幕!6 座戶外裝置藝術、8 場音樂會

此藝術作品放置在石雨傘遊憩區,來自馬來西亞的藝術家張國耀。利用海洋中的漂流木構成「海隧」,融合山中竹子編織成的「山隧」,並透過兩條隧道相互匯集, ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#36.2022東海岸大地藝術節(@landarteast) • Instagram ... - Instagram

2022東海岸大地藝術節. 2022主題:群山之島眾島之洋. FB: TECLandArtsFestival - Taiwan/ Land Art Festival/ Moonlit sea concert/ market/ ♀️deep ... 於 www.instagram.com -

#37.【旅讀早安】東海岸大地藝術節「藝串行動」 走進藝術家的 ...

因此,團隊以海邊撿拾的漂流木、原石及空間中的花草為創作素材,設計出件件保留著自然元素的質樸作品。以此為初衷,工作室推行一系列的工藝DIY課程,包括 ... 於 www.orchina.net -

#38.桃園地景藝術節

桃園地景藝術節為桃園市重要的大型藝文活動之一,宗旨為透過藝術介入空間,讓藝術 ... 藉由豐富的藝術作品宣傳桃園境內的特色地景,並結合在地社區投入,讓地景藝術節 ... 於 www.taoyuanlandart.com.tw -

#39.作品介紹 - 萬物糧倉大地慶典

作品 介紹 · 1.《 無盡的流動Endless Flow 》 Tim Norris · 2. 《 涵化Acculturation 》 Varol Topaç, 胡梓康, 郭笑儀 · 3.《 浪漫時刻Romantic Moment 》 金基永Kim Ki Young ... 於 www.pioneeringeastriftvalleygranaryfestivities.com.tw -

#40.東海岸大地藝術節登場 - 中華日報

記者鄭錦晴∕台東報導第八屆「二0二二東海岸大地藝術節」登場,今年觀光局東部海岸風景區管理處邀請六位藝術家在石雨傘遊憩區等地進行創作,全數作品 ... 於 www.cdns.com.tw -

#41.進駐計畫|2021~ 2022 東海岸大地藝術節

實際駐地創作至少30-45天,作品須於2022年6月1日前完成。 ·補助津貼. 總創作費用新臺幣30萬元 ... 於 artnews.freedom-men.com -

#42.2016東海岸大地藝術節-活動概述

16:00-16:30, 大地藝術節現場作品導覽, 都歷遊客中心前草坪及展演舞台. 16:30-20:00, 八道喜野食廚房、創藝市集. 17:00-20:00, 月光海音樂會(演出者:身聲劇場、巴賴、 ... 於 lll.ntpc.edu.tw -

#43.台東東海岸大地藝術節我在月光海超好拍 - 翻爆

台東縣東海岸靠近加母子灣的渚橋遊憩區,近日新增1座裝置藝術,吸引大批遊客停下車來拍照打卡,作品高450公分,使用的材料有白水泥、磁磚、竹子等,打破大 ... 於 turnnewsapp.com -

#44.藝術作品-大地藝術節 - 東部海岸國家風景區觀光資訊網

藝術作品 · 山海匿境 · 我在月光海我很勇敢 · 希望、詩、旅人 · 聯 · 欣賞她,也要愛護她. 於 www.eastcoast-nsa.gov.tw -

#45.大地藝術節 - Carlo Gottaldi

第八屆「2022東海岸大地藝術節」將於6月21日正式展開,並於今日上午10時30分假台北 ... 2021適逢疫情,東海岸大地藝術節六件駐地創作作品雖然已在現地展出,但為服務 ... 於 carlogottaldiphotografer.it -

#46.大地藝術祭

在日本的新潟縣,以越後妻有地區的廣闊山間農村聚落為舞台,已經持續20多年的藝術祭。全年中舉行各種美展和活動,並且每三年舉辦一次三年展。關於最新的活動和作品、 ... 於 www.echigo-tsumari.jp -

#47.2019-2020東海岸大地藝術節-藝術家駐地創作徵件- 設計比賽

2019-2020東海岸大地藝術節-藝術家駐地創作徵件一、藝術節簡介與本屆創作主題 ... 於東海岸創作與東海岸自然環境、地形地貌或空間美學結合的作品。 於 bhuntr.com -

#48.2022東海岸大地藝術節開展!台11線伴最美太平洋 - 微笑台灣

眾島之洋」為策展主題,邀請到六位藝術家於東海岸創作融合環境的藝術作品;另熱門聚焦的月光海音樂會,今年安排了八場次要讓大家驚喜連連的演出;而串聯 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#49.東海岸藝串一夏「東海岸大地藝術節」正式啟動- OwlNews

2022 東海岸大地藝術節作品_安君實-無聲的記憶。 圖:東部海岸風景區管理處/提供. 【旅奇傳媒/ 編輯部報導】久等了!交通部觀光局東部海岸國家風景 ... 於 www.owlting.com -

#50.東海岸藝串一夏「東海岸大地藝術節」正式啟動 - 旅奇傳媒

期待在後疫情時期的藝術旅遊能讓大家享受東海岸仲夏時光。 △2022東海岸大地 ... 於 www.tromnimedia.com -

#51.藝起玩台東!2022東海岸大地藝術節6/21閃耀登場 - 聯合報

【旅奇傳媒/編輯部整理】交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處(以下稱東管處)第八屆「2022東海岸大地藝術節」將於6月21日正式展開,「東海岸大地 ... 於 udn.com -

#52.東海岸大地藝術節/月光‧海音樂會 - 台東觀光旅遊網

東海岸大地藝術節邀請國內外知名的藝術家進駐創作,其作品散布在台11線景區、部落,這些作品與東海岸景色相結合,每年都吸引藝術愛好者沿著臺11線到訪。 於 tour.taitung.gov.tw -

#53.【用地圖來介紹!】走訪大地藝術節2018的推薦路線

每3年舉辦一次的大地藝術節,今年已是第7屆。 以「投入自然的懷抱」為基本理念,世界上約44個國家的藝術家參與其中,作品各自散落在面積 ... 於 homehome.jp -

#54.公告內容- 國立東華大學

分類: 活動公告來源: 藝術學院- 吳淑倫- [email protected] - 電話8311448 對象: 全校教職員標題: [志工招募] 東海岸大地藝術節藝術志工熱力招募中!!! 於 announce.ndhu.edu.tw -

#55.日本「越後妻有大地藝術祭」2022年開展!必看作品、交通 - 北陸

日本藝術盛事「越後妻有大地藝術祭」將於2022年4月29日至11月13日開展,「樂吃購!日本」編輯部幫大家整理好藝術祭推薦作品,還有舉辦藝術祭的十日町地區絕景,不管 ... 於 hokuriku.letsgojp.com -

#56.Apple Podcasts -《東海岸大地藝術節- 海海電台》

我們將會致力挖掘東海岸大地藝術節所觸及的理念、傳說、文化等細節, ... 擔任協作的經歷; 其中也包括了2020年大地藝術節時,協助藝術家蕢至與Lua完成作品《轉變》。 於 podcasts.apple.com -

#57.2021東海岸大地藝術節】9/22唯一場線上月光海音樂會!活動 ...

小編整理了2021年東海岸大地藝術節相關介紹/時間地址/購票以及交通方式,還有月光海音樂會資訊和裝置藝術作品地圖!同時也會介紹附近的推薦住宿和順遊 ... 於 www.callingtaiwan.com.tw -

#58.台東藝術節

順便參與音樂季的「台灣東海岸大地藝術節」,度過一個無與倫比東海岸假期! ... 讓旅人因著藝術品隨之遊動,2021年東海岸大地藝術節今年也有6件作品, ... 於 ecoturismolapancha.cl -

#59.花東新玩法!台東,與藝術共舞 - 親子天下

今年夏天花東海岸線怎麼玩?正值「東海岸大地藝術節」,快打開你的五感,順著融合地景特色的藝術作品,就能花東沿岸玩透透。 於 www.parenting.com.tw -

#60.東海岸大地藝術節 - Rebecaherederofotografia

第8屆「2022東海岸大地藝術節」自6月21日開展,今年以「群山之島.眾島之洋」為策展主題,邀請6位藝術家於東海岸創作融合環境的藝術作品;另熱門聚焦的 ... 於 rebecaherederofotografia.es -

#61.月光海景X藝術品絕美場景東海岸大地藝術節 - MOOK景點家

2018東海岸大地藝術節作品─放在那邊的海(圖/東海岸大地藝術節TECLandArts Festival). 2018東海岸大地藝術節除了有12位國內外藝術家前來東海岸展開 ... 於 www.mook.com.tw -

#62.東海岸大地藝術節讓台東「越在地,越國際」,遊台東看「世界 ...

當深耕在地早已成為基本時,東海岸大地藝術節最大的亮點,莫過「不撤展」的「共存」概念。邁入第4年,藝術家在此創作的大型裝置作品已累積將近20件,只要能在風吹日 ... 於 www.wowlavie.com -

#63.東海岸大地藝術作品輪替「在海邊看書」掰掰了 - 芋傳媒

東管處主辦的「東海岸大地藝術節」今年邁入第7 屆,第1 屆裝置藝術作品之一「在海邊看書,好嗎?」成打卡熱點,也曾登上多個國內外媒體版面,5 月7 日 ... 於 taronews.tw -

#64.東海岸大地藝術節V.S 縱谷大地藝術季《漂鳥197 》 攝影地圖 ...

2022東台灣最受矚目的藝術節活動已正式展開,分別為由交通部觀光局東部海岸國家風景區管理 ... 2022東海岸大地藝術節作品:無聲的記憶;圖/鍾家榮攝影 ... 於 photoexp.com.tw -

#65.東海岸大地藝術節已登場作品展現~2017月光.海音樂會

2017東海岸大地藝術節已於9日登場,今年以《潮間共生》為主題,邀集8位國內外藝術家於6月進駐東海岸沿線據點部落創作已圓滿完成,而駐地創作作品,也9 ... 於 www.csbc.com.tw -

#66.全台必玩藝術節懶人包!超好拍竹編迷宮、漂浮雲朵還有唯美 ...

「2020桃園地景藝術節」將從9月18日至10月4日登場,今年受到疫情影響,運用視訊科技合作,邀請51位國內外 ... 東海岸大地藝術節海線上的藝術作品。 於 travel.ettoday.net -

#67.台東縱谷大地藝術季10件作品農村尋美| 文化| 中央社CNA

台東縱谷大地藝術季7月1日登場,今年邀請10組藝術家參與創作,以不同的藝術創作姿態,詮釋縱谷農村的處處精彩。圖為台灣藝術家李維睦作品「在一朵像魚 ... 於 www.cna.com.tw -

#68.2022縱谷大地藝術季。漂鳥197最新作品|從初夏到秋收的 ...

備受矚目的2022縱谷大地藝術季,匯聚台灣與各國藝術家,新推出10件作品,遍佈於鹿野鄉、關山鄉、甚至海端鄉。自2019年開辦的《漂鳥197。縱谷大地藝術 ... 於 margaret.tw -

#69.20190727-28台東遊(五)池上。台灣東海岸大地藝術節作品

寧埔休息區、齒草橋休息區、金剛大道」。。。。。 走過玉長公路,來到台東池上鄉! 吃完了池上便當,準備開始來蒐集「東海岸大地藝術節」的作品!︿ 於 yehbella.pixnet.net -

#70.2022 東海岸大地藝術節作品地圖 - 黑崎時代

今年2022 東海岸大地藝術節,有6 大全新的創作,分別會在台東景點石雨傘、綠島帆船鼻、石梯坪、長濱永福齒草橋休憩區、渚橋遊憩區等展出。 作品, 地點. 於 kurosaki.tw -

#71.東海岸大地藝術節一日遊|都歷海灘天空之鏡&加路蘭遊憩區

此處展出2014 年- 2018 年駐地藝術家的六項作品,不過由於東部颱風強勁,部分作品因天災損毀,本行程將會在此看到3 項毅力不搖的藝術創作。 作品: 在海邊看書,好嗎?、 ... 於 m.kkday.com -

#72.为人民放歌展时代新貌——第十三届中国艺术节综述

第十七届文华奖评奖中音乐舞蹈杂技类、话剧儿童剧类两大类作品,以及文华单项奖评比中的部分剧目都在河北展演。此外,京津冀三地还积极创新传播方式,充分 ... 於 www.hebtv.com -

#73.編織東海岸故事|2022東海岸大地藝術節X 月光海音樂會

精選內容:. 2022東海岸大地藝術節|展示時間& 歷屆駐地景點與作品; 2022月光.海音樂會場次; 2022 ... 於 www.treatrip.com -

#74.今夏就是要衝花東!來「2020東海岸大地藝術節」與駐地 ...

由來自日本的藝術家杉原信幸與中村綾花所創作的作品《波浪方舟-潮間交織》,深受台灣原住民在山海之間孕生的文化吸引,以台灣傳統的土角厝黏合材料與工法 ... 於 www.mottimes.com -

#75.療癒系旅行吸收正能量! 東海岸大地藝術節「6個必看作品」

藝術節作品 有許多件素材為漂流木。 · 日本藝術家菅野麻依子將項鍊獻給地球。 · 作品《欣賞她,也要愛護她》來自在地藝術家撒部‧噶照。 · 作品《無聲的記憶》 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#76.台東「2021南迴藝術季」開跑!南迴公路上14件絕美藝術品座 ...

即日起至11 月14 日止,一共有14 件藝術品圍繞著南迴公路,使南迴之路閃耀折射出不同的光芒!現在就先讓我們來搶先認識一下這14 組絕美藝術作品吧~ 於 www.elle.com -

#77.「2022東海岸大地藝術節」活動開箱,以「群山之島.眾島之洋 ...

「2022東海岸大地藝術節」活動開箱,以「群山之島.眾島之洋」為主題,用藝術描寫台灣的的海洋文化精神 · 藝術家與作品簡介 · 安君實Pasulange Druluan (拔舒 ... 於 www.travelerluxe.com -

#78.2022東海岸大地藝術節6/21閃耀登場暢遊東海岸藝串ㄧ夏 - 新頭條

2022東海岸大地藝術節6/21日登場,觀光局邀請國人前來東部安心旅遊。 ... 首次成為駐地藝術家,並即將完成自己第一件在東海岸的作品,感到非常期待。 於 www.thehubnews.net -

#79.聽音樂、逛市集!東海岸大地藝術節6/21登場讓你high到9月

眾島之洋」為策展主題,邀請到六位藝術家於東海岸創作融合環境的藝術作品。另外,熱門的「月光·海音樂會」,今年也安排了八個場次,首場音樂會就湧入 ... 於 newtalk.tw -

#80.台東太麻里民宿網-夏季旅遊-2022東海岸大地藝術節

藝術是道橋樑,結合了在地文化、自然環境和美好想像,大地藝術節邀請了各國的藝術家在東海岸駐地創作,除了大型的戶外作品之外,亦有開放藝術工作室、創藝市集、月光·海 ... 於 taimali.taitungminsu.com.tw -

#81.OPENTIX兩廳院文化生活

如夢之夢. NSO 諸舞花 北藝 李行 兒童藝術節 取票 2021陳介涵鋼琴獨奏會 管樂 國家交響樂團. 首頁 · 藝術節及活動 · 旗艦館 · 文化生活選. 於 www.opentix.life -

#82.2022東海岸大地藝術節|漫遊台11線,訪花東海岸線上的 ...

來囉!藝串一夏,今年夏天無論如何都得走一回台11線(花東海岸公路)!2022東海岸大地藝術節全新6件藝術作品己正式閃亮登場,群山之島,眾島之美, ... 於 travel.yam.com -

#83.東海岸大地藝術節TECLandArts Festival - Facebook

2022東海岸大地藝術節今年活動期間有個有趣的插曲,爆紅的不只有月光海、藝術作品和演出嘉賓,舞臺組工作夥伴,為了讓演出嘉賓有停車位而設置的特色三角錐,今年度整個 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#84.揭開東海岸大地藝術節人文密碼—李韻儀談多族群共生文化力與 ...

她微笑著說。 修復作品與消融於時間之流. 大地藝術節的作品以融入環境和大自然共生為主題,展期大多很長 ... 於 museums.moc.gov.tw -

#85.2018台灣東海岸大地藝術節6月開跑邀您感受後山美學 - FunTime

「東海岸大地藝術節」從2015年首辦迄今,廣獲各界好評,為強化台灣與國際 ... 藝術節的藝術家梅田哲也,以及曾在2016年參與東海岸大地藝術節作品大受 ... 於 www.funtime.com.tw -

#86.2021東海岸大地藝術節暨月光・海音樂會 - 文化部iCulture

東海岸大地藝術節(TECLandArt Festival)是交通部東部海岸國家風景管理 ... 沿著台灣東海岸各地舉辦的藝術活動,內容包括邀請藝術家駐地創作大型戶外作品,並設置在東 ... 於 cloud.culture.tw -

#87.2021東海岸大地藝術節 - 發現台東

2021東海岸大地藝術節駐地藝術家作品介紹 ... 為大型的天然藝術展場,邀請長年在東海岸生活的6位藝術家駐地創作,讓大家享受自然與藝術交織的美景。 於 discovertaitung.com -

#88.縱谷大地藝術季2021 -漂鳥197開幕!6個地景藝術打卡地標大 ...

這首詩來自泰戈爾《漂鳥集》,就像是安聖惠的這個「療癒系列」一樣,藉由地景讓欣賞藝術的我們,可以在作品中休憩、感受大地的禮物,吹著涼風、傾聽鳥鳴, ... 於 www.tripresso.com -

#89.2022東海岸大地藝術節-《群山之島.眾島之洋》 - 欣傳媒

眾島之洋」為策展主題,邀請到六位藝術家於東海岸創作融合環境的藝術作品;而眾所期待的「月光‧海音樂會」,今年還特地安排八個場次要讓大家驚喜連連的 ... 於 www.xinmedia.com -

#90.駐地作品– 台灣東海岸大地藝術節

梯坪位在花蓮縣豐濱鄉石梯灣的南側尾端,整個區域是一個面積極大的海岸階地,海蝕地形十分發達,海蝕平台、隆起珊瑚礁、海蝕溝、海蝕崖等舉目皆是,尤其是壺穴景觀堪稱 ... 於 www.teclandart.tw -

#91.2022東海岸大地藝術節相關活動- Rice Resort Hotel

【2022東海岸大地藝術節活動場次】. 月光海音樂會活動地點|台東成功鎮都歷遊客中心. 藝術節駐地藝術作品|台11沿線. 東海岸大地藝術節官方IG | ... 於 www.rice-hotel.com -

#92.2022 花東原創生活節「山海間的工藝日常」 用雙手親近土地讓 ...

此次主題展覽串連了從過往至今不同族群類別的工藝藝術家,透過作品與充滿大地元素的展場空間,打開觀眾的五感,深刻體驗生活脈絡與傳承文化帶來的感動 ... 於 times.hinet.net -

#93.東海岸大地藝術 - Art kam

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處辦理台灣東海岸大地藝術節,於東部海岸風景區內創作與東海岸自然環境、地形地貌或空間美學結合的作品,展現東 ... 於 art-kam.com.pl -

#94.2022東海岸大地藝術節6/21登場6位藝術家新作搶先看!

眾島之洋」為策展主題,邀請到6位藝術家,於東海岸創作融合環境的藝術作品;另熱門聚焦的月光海音樂會,今年安排了8個場次,讓遊客享受驚喜連連的演出 ... 於 www.appledaily.com.tw