大稻埕體驗活動的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林承緯,黃秀梅,盧坤輝寫的 紙上乾坤:張秋山的糊紙藝術 和陳國慈,李應平,林欣誼,高嘉聆,張尊禎,陳歆怡,曾淑美,葉益青,劉熒楓的 老屋創生25帖(修訂版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站大稻埕巷弄學體驗報名 - 中華日報也說明:大稻埕 在地店家共襄盛舉1930摩登大稻埕系列活動。(記者吳靈芬攝). 記者吳靈芬/台北報導台北市大稻埕獲選交通部觀光局「二0一九台灣小鎮漫遊年」 ...

這兩本書分別來自台北市政府文化局 和遠流所出版 。

國立彰化師範大學 企業管理學系 黃蘭鍈所指導 游家瑞的 探討體驗旅程對顧客的影響-以百貨零售業為例 (2021),提出大稻埕體驗活動關鍵因素是什麼,來自於顧客體驗、口碑推薦、再購意願。

而第二篇論文世新大學 口語傳播暨社群媒體學系 方正璽所指導 林麗媚的 臺灣聾導覽推行現況分析 (2021),提出因為有 台灣手語、手語翻譯、聾人文化、聾翻譯、聾翻譯的重點而找出了 大稻埕體驗活動的解答。

最後網站台北大稻埕小旅行 - 歐都探索則補充:【台北大稻埕小旅行】 大稻埕,台北保留最完整的老街區, 在商業、人文與交通發展上有著舉足輕重的地位. ... 本活動不適合行動不便或攜帶嬰幼兒的旅人體驗.

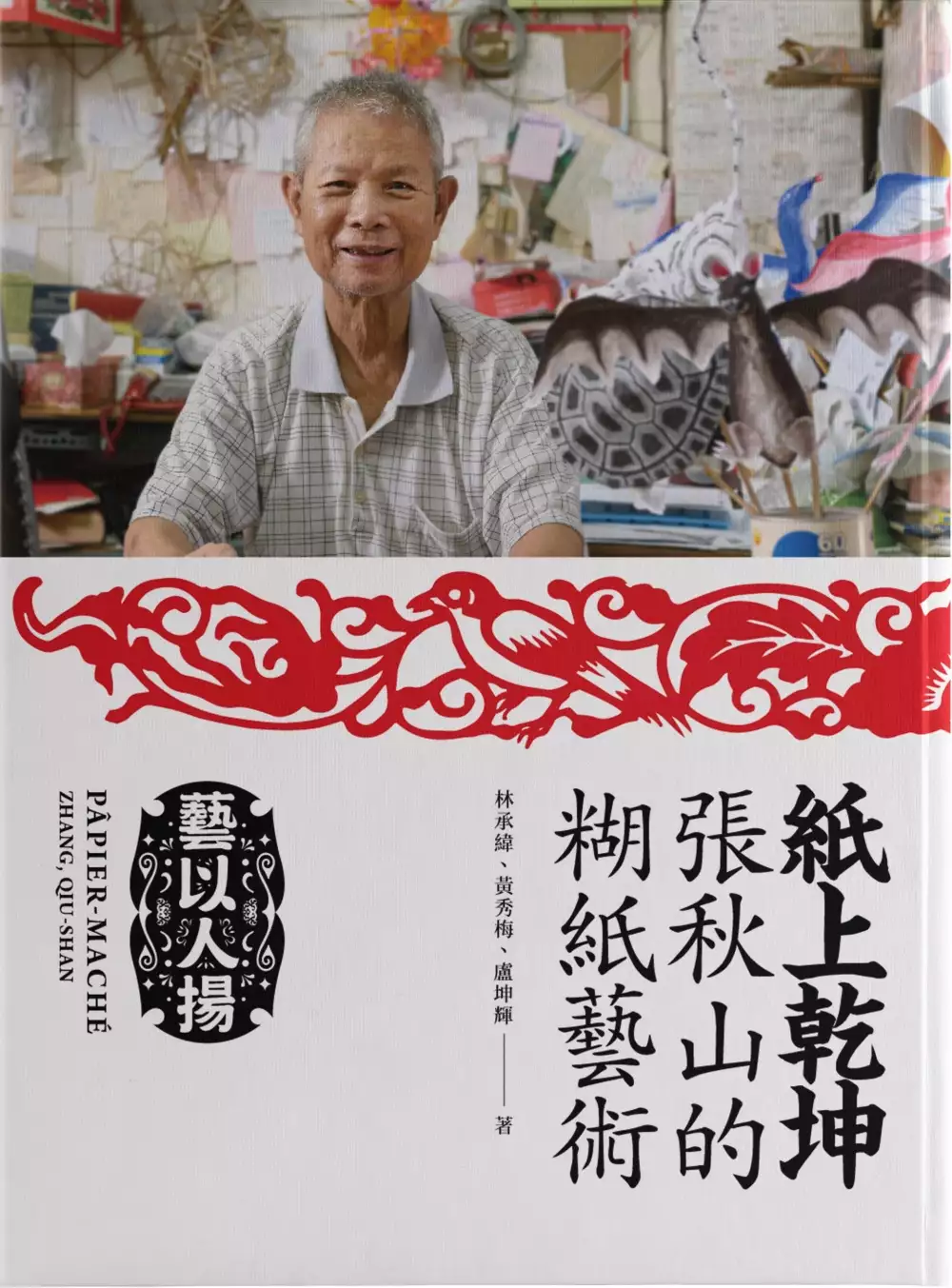

紙上乾坤:張秋山的糊紙藝術

為了解決大稻埕體驗活動 的問題,作者林承緯,黃秀梅,盧坤輝 這樣論述:

藝師張秋山,人稱「朝枝師」,臺北大龍峒傳承百年的糊紙老店「茂興齋」第三代負責人,祖父張根乞、父親張通草皆為臺灣北部夙富盛名的糊紙司阜,老店曾連續十三年承製雞籠中元祭主普壇。張秋山以糊紙屋厝的製作最為擅長,其剪紙技藝更是一絕,作品呈現了老臺北的經典色彩。本書帶您瞭解臺北市無形文化資產的歷史與現況,並以茂興齋及張秋山的故事和眾多老照片,與您一同穿越時空,一窺老臺北糊紙技藝的精彩與美麗。

大稻埕體驗活動進入發燒排行的影片

更新!

大稻埕展覽及所有相關活動因疫情關係目前取消

失序的視野 Reflection of Observation

國立臺南藝術大學 材質創作與設計系 第12屆畢業展

開幕儀式: 5/22 13:00-14:00 李亭香

展期: 2021.05.22 -2021.05.30

展時: 10:30-18:00

地點: 臺北大稻埕

九思堂 1F & 2F

-迪化街一段294號

典化文化2F

-迪化街一段178號

Olympus 1F & 2F (週一公休)

-迪化街一段142號

大學市集 (週一公休)

-迪化街一段117號

綻堂蒔光 (週一公休)

-迪化街一段302號

迪化半日 (週二公休)

-迪化街一段133號

邀請大家一同共襄盛舉~!

探討體驗旅程對顧客的影響-以百貨零售業為例

為了解決大稻埕體驗活動 的問題,作者游家瑞 這樣論述:

在這個資訊取得日趨容易的近20年來,市場上的消費者態度有所轉變,比起商家單方面地說他們賣的產品好吃、好用。消費者更偏好尋找是否有試吃品、試用品,最終衍伸出體驗經濟。各行各業都會進行體驗,其中百貨零售業更是處處充滿體驗。百貨零售業在近期營收被連鎖商店業超過,因此,百貨零售業需要進行部分經營策略的擬定與加強,包含櫃位擺設、動線設計、公共設施、甚至是申訴與退換等,這些都屬於顧客體驗的範疇,百貨公司的經營者們會站在顧客的立場去思考他們所看、所聽、所想,並且改善。為的就是加強與顧客的關係。而加強顧客的關係的目的為的就是促使原本的顧客能夠持續光顧,並且邀請他們周遭的潛在顧客來到百貨公司成為他們的新顧客。

本研究的目的就是為了探討體驗旅程是否會對顧客再購意願以及口碑推薦產生正向顯著影響。本次是採用量化研究,先根據學者Anton Siebert 等人在2020所提出的平穩體驗旅程與粘性體驗旅程為理論基礎,根據其定義延伸百貨公司細項體驗,並且將這些細項體驗搭配口碑推薦及再購意願的相關問項制定成問卷,通過網際網路進行發放,並且順利回收問卷共365份後,根據因素分類法將百貨公司細項體驗分成四類,分別為外部形象、服務流程、行銷活動以及內部管理等四大類,並且作為自變項探討他們與再購意願以及口碑推薦相關性,並以此架設出研究假說,接著用相關係數及迴歸分析法進行假說驗證。驗證結果顯示行銷活動與內部管理相關細項體驗

對口碑推薦與再購意願產生正向的顯著影響,而外部形象則是只對再購意願產生正向顯著的影響,最後服務流程的相關體驗細項無論是口碑推薦還是再購意願都無法產生顯著影響。

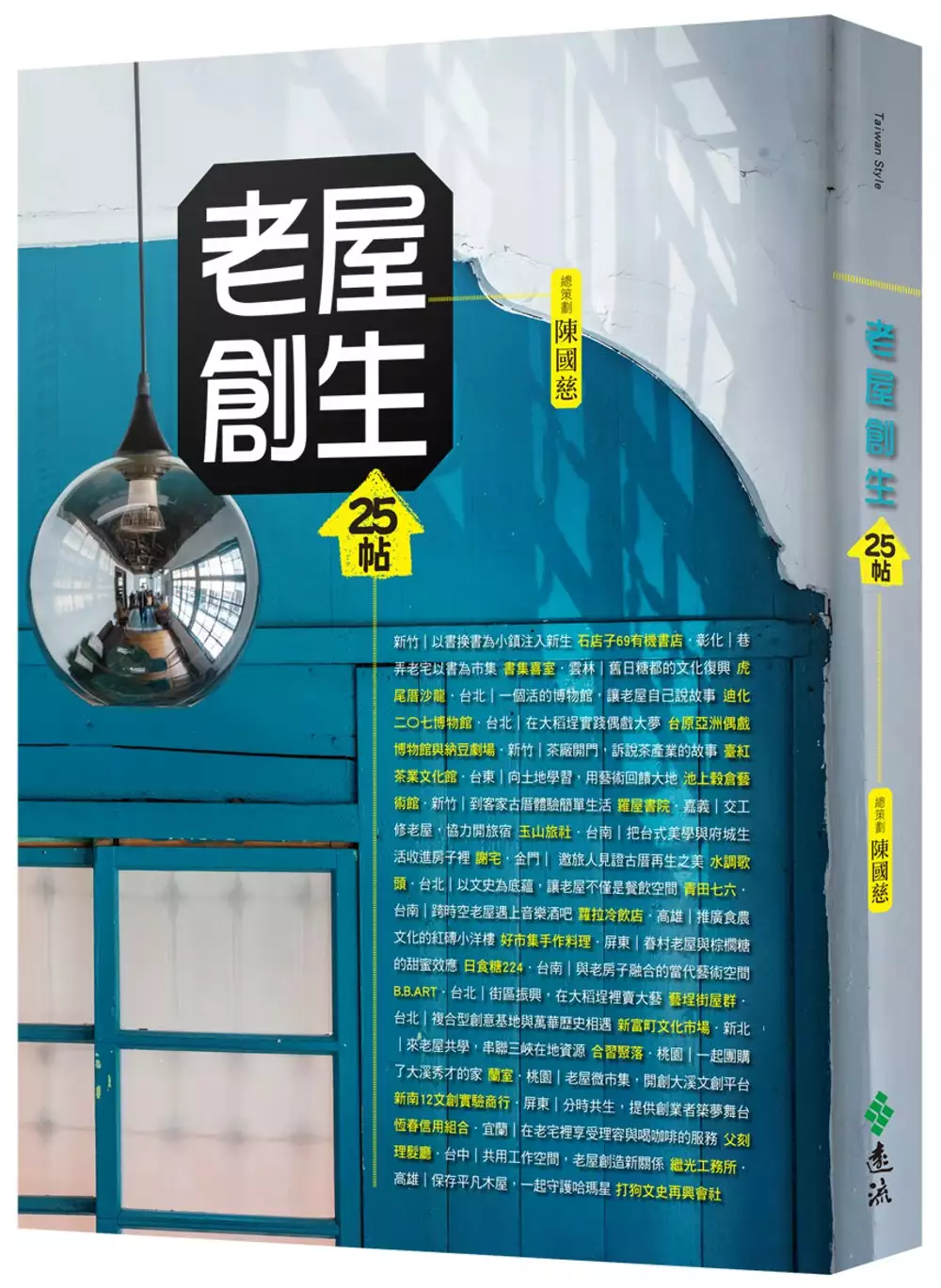

老屋創生25帖(修訂版)

為了解決大稻埕體驗活動 的問題,作者陳國慈,李應平,林欣誼,高嘉聆,張尊禎,陳歆怡,曾淑美,葉益青,劉熒楓 這樣論述:

★著重老房子再利用之經營模式探討,對於有心活化老屋者,特別具參考價值 ★25個案例分布北中南東各縣市與離島,老屋年資從戰後上溯至清代,建築形式包含傳統三合院、街屋、日式宿舍到近代產業建築,具多元代表性 ★選點側重私人(民間)經營老屋,並有清晰理念與創新策略者,對一般大眾具啟發性 25種營運老屋的方法 25帖不藏私老屋創生學 許多人喜歡老房子,喜歡的理由很多,包括:它必然經歷過時間的淘洗,留下許多歲月的痕跡,吸引懷舊的人們;其次,它必然曾有不少人生活其中,累積了無數的回憶,吸引喜歡聽故事的人;而許多舊時建築空間的工法、材料、零件,今日已難得再現,老物件的精美也

讓人心心戀戀總是繫懷…… 然而,擁有老屋同樣也要面臨許多挑戰,譬如:老屋的修繕整理費時又費工;日常維護有許多鋩角與細節;要符合現代人生活使用習慣,必須重新調整轉化;最重要的,若想讓老屋真正活起來,要找出獨特的定位與目標,並要有創新的營運方式,當中學問可是不小。因此,如果你擁有一棟老房子,或者你期待營運一棟老房子,你打算如何整理它、修復它,使用它,讓它重新活起來並煥發新生光彩呢? 本書蒐集了台灣25個活化使用老房子的案例,每個老房子的年資至少五十年至上百年;建築形式從傳統三合院、老街屋,到日式宿舍、老廠房、老穀倉、近代產業建築……多元多樣;空間營運的型態則分成多功能書店、文化場館

、民宿旅店、餐飲空間、藝術空間、工作空間及創意複合空間等七大類來探討。 25位老屋的新主人皆無私分享了他們對於老屋的熱愛、修復的工法以及各種創新再利用的營運學問,每篇並有「老屋創生帖」要點整理,對於老屋有興趣的個人與團體,是深具啟發性的故事書,更是第一手活化利用的參考指南。 名人推薦 王榮文(華山1914文創園區/遠流出版 董事長) 李乾朗(台灣藝術大學古蹟藝術修護學系教授) 殷允芃(《天下雜誌》群創辦人) 孫啟榕(建築師) 莊永明(台灣文史專家) 傅朝卿(國立成功大學建築系名譽教授)

臺灣聾導覽推行現況分析

為了解決大稻埕體驗活動 的問題,作者林麗媚 這樣論述:

筆者為從事三十幾年的手語翻譯員,服務聾人族群在社會參與、文化平權、資訊平權等方面,有著長期實務經驗。民國 105 年與手語同好,成立「台灣手語翻譯協會」擔任理事。因應聯合國身心障礙者權利公約(The Conventionon the Rights of Persons with Disabilities,縮寫為 CRPD)希望能夠「促進、保護和確保實現身心障礙者所有人權和基本自由充分、平等享有,並促進對身心障礙者固有尊嚴的尊重。」翻譯協會推廣聾人文化平權與文化近用,而聾人文化的核心價值就是手語的獨特性,由聾人導覽員擔任手語導覽,將語言使用於友善環境推廣於全台,並與聽人手譯員協同合作,向社會大

眾(無論聾聽),提供手語導覽服務與周遭景點相關手語教學。於民國 107 年試辦「手遊台灣」以手語導覽景點解說,引起熱烈好評迴響。聾人導覽員純熟的手語獲得對景點文化深入的認識,並藉由創新的服務,提昇社會大眾看到聾人族群的機會,更了解聾人文化,縮短彼此間距離。筆者從培訓課程翻譯、動線導覽溝通翻譯到正式導覽的協同合作。筆者以此做為論文研究主題,礙於國內對聾導覽員的研究非常少見,希望本研究透過實際參與、實地觀察、深度訪談等方式,從培訓過程到獨當一面成為導覽服務的相關問題與市場反應。訪談對象包含培訓單位、聾導覽員與遊客,並實際參與活動觀察整個手語導覽的體驗路徑,以及參考「公視聽聽看」、「公視手語新聞」手

語節目,據以提出結論。具體而言,本研究發現:一、聾人參加聾導覽的動機主要是自我肯定、歸屬、社交與學習,以聾為榮的認同示範。二、聾人擔綱手語導覽員,與手語翻譯員的協同合作,以多元溝通與視覺訊息導向的互動友善園區。三、推動聾導覽是發展平權社會的重要創新,也是未來聽障者休閒遊憩行為發展的重要趨勢。

大稻埕體驗活動的網路口碑排行榜

-

#1.台北城市散步- 大稻埕走過,不路過 - Niceday玩體驗

悠閒漫步在大稻埕,光輝日頭下,百年紅瓦厝顯現著莊重而沉穩的深紅,茶香藥材香隨風飄送,瀰漫鼻尖,踏上尋訪歷史街道的步伐,你一個轉彎,就與百年前的繁華台北相遇. 於 play.niceday.tw -

#2.【體驗】【五倍券優惠】話畫大稻埕大稻埕街區導覽酸梅湯包及 ...

活動 摘要: 週末假日,在台北大稻埕,自在散步2小時。台灣原創圖像角色赤毛族和大家一起記錄旅行的回憶。走走逛逛大稻埕,還可自己組裝SARASA CLIP鋼珠筆1支以及酸梅湯材料 ... 於 www.pinkoi.com -

#3.大稻埕巷弄學體驗報名 - 中華日報

大稻埕 在地店家共襄盛舉1930摩登大稻埕系列活動。(記者吳靈芬攝). 記者吳靈芬/台北報導台北市大稻埕獲選交通部觀光局「二0一九台灣小鎮漫遊年」 ... 於 www.cdns.com.tw -

#4.台北大稻埕小旅行 - 歐都探索

【台北大稻埕小旅行】 大稻埕,台北保留最完整的老街區, 在商業、人文與交通發展上有著舉足輕重的地位. ... 本活動不適合行動不便或攜帶嬰幼兒的旅人體驗. 於 oudo.com -

#5.情人節限定!台北大稻埕情人節不只煙火秀系列活動也超有特色!

今年的情人節準備好怎麼過了嗎?近幾年的農曆七夕前夕,台北大稻埕碼頭周邊都會舉辦七夕情人節煙火秀,邀請大家可以在夏日夜晚享受不一樣的情人節浪漫 ... 於 life.tw -

#6.double 8 大稻埕岩究所攀岩館

位於迪化老街區上的岩究所,不只可以運動攀登,更舉辦多項結合大稻埕文化的攀爬活動,讓攀爬變得更加有趣,而不是件極限運動,如果您從未接觸過攀岩,岩究所的攀岩體驗 ... 於 double8.rezio.shop -

#7.廟之大稻埕-手作體驗導覽活動

廟之大稻埕-手作體驗導覽活動. 參觀景點:霞海城隍廟、林五湖本館、URS155團圓、辜家鹽館、知貳茶館、稻舍URS329等地點,另有秘密私房景點喔!享用餐點:稻舍鄉村風味 ... 於 www.accupass.com -

#8.大稻埕 - 小鎮漫遊

一個街角、一棟古宅都有說不盡的故事,市府串聯大稻埕地區「大稻埕國際藝術節」活動,以「文化觀光」包裝遊程,鎖定亞洲觀光客加強行銷,邀請旅客秋季裡散步大稻埕歷史街區 ... 於 2019smalltown.taiwan.net.tw -

#9.藝文路跑活動-大稻埕商港風貌|茶之都| 運動生活SportsLife

租借旗袍裝~回到過去~來體驗民國旗袍路跑 · 1.租借費用:600元 · 2.選手可以在賽前,前三天可以到店裡做租借(台灣台北市大同區迪化街一段87號) · 3.休息站提供裝備道具,跑者 ... 於 www.sports-life.com.tw -

#10.【大稻埕遊河歌唱免費體驗趴】2020年1月7日乘風迎新年"唱 ...

從大稻埕碼頭出發,遊艇將開到忠孝或華江碼頭附近折返,在藍色公路遊艇上,每個都是熱愛唱歌的船友,活動結束後,還可相約一起當個文青,到大稻埕古蹟走走 ... 於 threeonelee.com -

#11.大稻埕百年鞋老- 專案活動 - 小花園

活動 日期:2019年8月1日~9月15日. 由台北霞海城隍廟與大稻埕街區店家合作,並結合AR 地圖體驗活動,共同打造專屬於大稻埕愛情產業鏈模式, 於 www.taipei-shoes.com -

#12.【鬆糕體驗活動開敲囉】迪化街合興壹玖肆柒。新富町八十八亭

1. 第一檔時間:. 【迪化街大稻埕】8/15 (六)。上午11點半至1點 · 2. 課程內容:. (1) 講解一顆金糰的試包練習,兩顆金糰的正式製作材料。 · 3. 搭配一杯日月潭的冷泡台灣茶 ... 於 www.hoshing1947.com.tw -

#13.不只特色創意美食! 大稻埕福來許茶席體驗x旗袍穿搭 - Lion ...

台北大稻埕過去是北部重要的貿易港口,現在仍在南北貨、中藥等商店佔有一席之地,平時帶有一分斑駁的懷舊氣息,走進迪化街更瀰漫著一股乾貨鹹味與醃漬 ... 於 en.liondmctaiwan.com -

#14.「大稻埕秋穫季」開跑!4展演活動一次看消費6百元送限量香囊

台北迪化商圈發展促進會串連百店,推出消費滿額禮「大稻埕神農香囊」, ... 上街」、「來摃」、「唱聲」四項主題活動,創造不一樣的音樂體驗。 △「大 ... 於 travel.ettoday.net -

#15.迪化街年貨大街2022必訪景點!全新開幕大稻埕遊客中心

裡面的設施全部免費體驗,就連古裝體驗也都是免費,穿著古裝拍照更是充滿味道! 大稻埕遊客中心可以說是一棟時間的盜獵屋,進去之後會拍到手軟,而且沒有 ... 於 dwplay.com.tw -

#16.2020新文化運動月跟著市長迺大稻埕體驗臺北復古新味 - 大媒體 ...

柯文哲市長出席新文化運動月開幕活動時表示,漫步大稻埕街區時,可以感受到歷史在身邊流動;大稻埕不僅是日治時代臺灣人的經濟重鎮,也是文化、政治 ... 於 newsmedia.today -

#17.台北大稻埕|品味台灣茶文化& 封茶DIY 體驗 - KKday

現在預約品味台灣茶文化& 封茶DIY 體驗,深入淺出的茶道教學,讓你在日常中隨時都能泡出一杯好茶。在傳承四代的茶葉工坊:台北大稻埕明山茶集體驗台灣茶文化, ... 於 m.kkday.com -

#18.大稻埕在地題材與遊戲結合「戲春大稻埕 - 巴哈姆特

由大稻埕創意街區發展協會舉辦的限時街區活動「Game in 大稻埕」與遊戲 ... 大稻埕有連結的遊戲開發團隊,於大稻埕的老屋空間裡展示各種不同的體驗, ... 於 gnn.gamer.com.tw -

#19.大稻埕大亨小傳沉浸式導覽| 台北| Like It Formosa 來去福爾摩沙

服裝加購價$600/人,費用含服裝租借3小時。 · 換裝體驗僅限15歲以上者,且每場僅限10位旅客可加購。 · 男士亦有馬褂可挑選,不論男女皆無提供妝髮造型與鞋子。 · 服裝類型 ... 於 www.likeitformosa.com -

#20.為過年添味「永續」-2022大稻埕年貨大街正熱鬧

「2022年貨大街」即將持續到1月30日,想逛轉型的年貨大街,體驗傳統年節採購氣氛?把握年前最後機會! 到活動頁面看更多|https://bit.ly/3IaW5K7. 延伸 ... 於 ubrand.udn.com -

#21.過年免出城,跟朋友一起體驗台北最年味懶人包 - JUKSY

這次年貨大街以手機專用的APP帶你逛透透,來到迪化街開啟大稻埕尋寶趣 ... 風情的復古旗袍裝拍照服務,大稻埕風華讓你用服裝一次體驗(活動日期:105 ... 於 www.juksy.com -

#22.【ᴛᴀɪᴘᴇɪ】步入小花園旗袍體驗,一起漫遊大稻埕

參拜結束後就是自由活動時間,想要走去哪都可以,只要於時間內回到小花園歸還即可。 ... 此外,艾蜜莉覺得大稻埕戲苑是一個很好拍場景! 於 www.popdaily.com.tw -

#23.大稻埕免費服裝體驗~換上一襲華美旗袍穿梭迪化老街 - 隨意窩

現今最夯的旅行方式,就是參加深度融入當地文化生活的各項活動,大家前往日韓旅遊時,常常會去體驗當地服裝,現在來台北大稻埕玩耍,有機會可以免費參加復古服裝體驗 ... 於 blog.xuite.net -

#24.榮登台北Top 3景點走讀大稻埕品茶吃飯泡酒吧7件好玩的事

想由在地人帶路走讀老店,又或是走訪年輕店家,都可以邊遊玩邊賺取「亞洲萬里通」里數! 台北大稻埕. ➀ Niceday玩體驗台北散步行程深度走讀每一幢老房子 ... 於 www.triptaiwan.com -

#25.福來許- 暢遊大稻埕

暢遊大稻埕是一個結合遊戲、導覽、購物的嶄新體驗,帶著你一覽大稻埕的過去、現在還有未來,透過手機、手環的結合,重新打造新型態的體驗。 於 www.fleisch.com.tw -

#26.茶藝茶席教學體驗| 世代人| 大學埕| 南街得意

喝茶幾乎可以說是老一輩的台灣人每日必備的活動,不過隨著都市生活的腳步 ... 自清領時期以來,大稻埕作為重要的貿易出口,不僅成為南北貨的聚集處,更以茶市聞名。 於 www.sedaijin.com -

#27.大稻埕情人節8月22日登場,走逛舊城區、聽情歌 - 旅遊王

到台北感受夏季情人之夜!一年一度的「大稻埕情人節」將於8月22日登場,當日於會場大稻埕碼頭內的延平河濱公園將設有愛情文創市集、胖卡美食以及趣味體驗活動,還有 ... 於 www.travelking.com.tw -

#28.2018漫遊大稻埕、體驗藝文之旅! | 社團法人台北市牙醫師公會

活動 日期, 107/07/01 00:00 - 107/11/04 12:00. 活動地點, [國內] 台北市大稻埕(霞海城隍廟-迪化街一段61號). 主講人. 主辦單位, 台北市牙醫師公會. 負責人. 協辦單位. 於 www.tda.org.tw -

#29.大稻埕遊客中心砸1600萬整修今開幕體驗復古變裝 - 自由時報

台北市大稻埕遊客中心前身作為URS都市更新推廣基地,北市觀光傳播局全面接手後斥資1600萬元重新整修,歷經11個月時間,今日重新開幕,整修後的遊客 ... 於 news.ltn.com.tw -

#30.一人成班!絹印體驗課程- 印花樂inBlooom

印花樂於台北大稻埕、台中誠品南西的新形態店舖,提供手作體驗、親子手作DIY ... 一人就開班、兩人好感情,Pinkoi體驗活動獨家限定組合,適合初次來體驗絹印手作的你! 於 www.inblooom.com -

#31.台北大稻埕 稻地體驗遊走迪化街大埕小巷 - TNN 滔新聞

在結束大稻埕國際藝術節的踩街活動後,阿諺漫步在這大埕小巷之中,繼續未完成的大稻埕之旅。 於 tnntoday.com -

#32.大稻埕永樂廣場行動藝術攤車免費創作體驗活動 - PeoPo 公民新聞

大同區公所與梗好藝術合作,一同舉辦「大稻埕永樂廣場行動藝術攤車免費創作體驗活動」,舉辦時間從106年8月2日(星期三) ~8月6日(星期日),下午3點~6 ... 於 www.peopo.org -

#33.【百年大稻埕&迪化街】美食.景點.DIY一日遊推薦

【大稻埕&迪化街】最初的發展竟然是因為躲海盜和頂下郊拚械鬥的避難之地 ... 6 大稻埕旗袍、DIY體驗優惠; 7 大稻埕美食 ... 開始大稻埕的商業活動,. 於 taiwantour.info -

#34.搞一波穿越吧!到台北大稻埕穿旗袍去路上吸睛率百分百

重點是體驗地點在大稻埕,復古文藝的背景配上古色古香的旗袍, 完全就是網美假日必須體驗的活動啊! 本龍那天還穿著旗袍去附近的文青咖啡館大拍網美 ... 於 blog.owlting.com -

#35.漫遊大稻埕一日遊同場加映:本草派對體驗

大稻埕 必去霞海城隍廟拜月老、旗魚米粉湯、鹹花生咖啡館,還有印花樂及青鳥書店「2020 本草派對」翻玩漢方藥草、體驗創新飲食!大稻埕一日遊新玩法就 ... 於 www.circles.life -

#37.大稻埕一日遊|看煙火.穿旗袍.吃美食.逛迪化老街.賞河岸風光

2021大稻埕情人節|活動資訊; 大稻埕一日遊就醬玩; 大稻埕一日遊|迪化街 ... 大稻埕景點一日遊,滿分當天玩的很開心當然,最有感覺的,就是旗袍體驗走 ... 於 fullfenblog.tw -

#38.台北景點推薦》大稻埕免費旗袍體驗。大稻埕遊客中心租借旗袍 ...

台北旅遊推薦大稻埕傳統旗袍體驗!大稻埕遊客中心居然可以免費租借旗袍、學生制服、中山裝、復古西裝共6種角色服裝,服裝租借一次半小時, ... 於 rabbitfunaround.com -

#39.大稻埕旗袍體驗

11:50 (☆更衣10mins) 歸還旗袍除了體驗復古旗袍外,現場可搭配件像是木造紙傘、包包,我覺得來大稻埕這個地方穿旗袍體驗超棒! 問過服務人員得知免費租借活動至少會到2018 ... 於 fauteuil-access.fr -

#40.漫步大稻埕!穿旗袍、美妝拜月老來場LSY林三益刷具體驗吧 ...

來到大稻埕,你是否曾想過換上古風旗袍,漫步在懷舊街道上這次有榮幸這個機會, ... 整個參拜體驗活動行程結束後,就是自由拍照時間啦! 於 unboxing888.pixnet.net -

#41.【讓自己進入持久快樂的「心流狀態」】大稻埕3 個「體驗活動 ...

【讓自己進入持久快樂的「心流狀態」】大稻埕3 個「體驗活動」推薦:在歷史老屋攀岩、做一塊天然熟成皂、針織創作 · Double 8 岩究所 · Uni Jun 俊手工皂坊. 於 buzzorange.com -

#42.大稻埕免費服裝體驗~換上一襲華美旗袍穿梭迪化老街 - 旅人 ...

雖然不需事先報名,但想將旗袍穿出去拍照,需押身分證和1000元押金,物件歸還後會退費!除了免費服裝體驗活動,迪化街一帶也有可自費租借旗袍的店家,換裝 ... 於 carrieok.com -

#43.台北大稻埕》穿越時空、超乎想像的大稻埕遊客中心 - Yahoo奇摩

... 如今都化為個人最真實的體驗,這就是「大稻埕遊客中心」的魅力, ... 大家都可以在這些場域內自由活動拍照,享受不同的時空氛圍,可是如果沒有 ... 於 tw.yahoo.com -

#44.大稻埕私房景點散策!一起走進台北最有故事的街廓城區 - La Vie

一府二鹿三艋舺,古時靠近港口的大稻埕就隸屬於艋舺的範疇,商賈活動興盛,成為北台灣南北貨最為重要的集散地之一,也造就 ... 大稻埕香料體驗概念店「杜甲A-Ma」! 於 www.wowlavie.com -

#45.大稻埕導覽-米之大稻埕手作體驗20150308

興奮的早晨,風和日麗,太陽被些許雲層半遮面,舒適宜人的天氣,最適合出門散步了。以往,導覽活動都只是看圖(建築)聽故事(歷史),此次品旅遊和URS329稻舍共同籌辦複合 ... 於 substar.pixnet.net -

#46.免費活動|來迪化街大稻埕遊客中心換裝體驗 - 銀髮一起玩

大稻埕 免費服裝體驗,大稻埕風華-風起雲湧文化大舞台,重回1920年代台灣,想穿著20年代風格的服飾,不分老少是個老少咸宜且跨文化的活動,在大稻埕故事 ... 於 egoldenyears.com -

#47.當傳統遇上創意:大稻埕x印花樂| 台北城市散步 - Taipei ...

覺得千里迢迢來到大稻埕,只在台北霞海城隍廟拜月老、走馬看花不夠過癮? 想要散步與文化體驗一次滿足,輕鬆聽導覽無負擔? 想在藉由手作留下小旅行的回憶與溫度? 於 www.taipei-walkingtour.tw -

#48.歷史老街迪化街商圈一日遊,再到大稻埕碼頭看日落

現代的大稻埕,已不再只有迪化年貨街的舊場景,此區經過重新規劃後,不僅可以在大稻埕的碼頭市集重溫當時最繁華港口的回憶,體驗這座浪漫港口城市的絕代 ... 於 event-web.line.me -

#49.體驗屬於台灣人的文藝復興:大稻埕6個能坐著欣賞歷史風景的 ...

1883年於大稻埕落腳的林華泰茶行,位於重慶北路接近涼州街口,是台北最老的茶行之一。林家家族第五代經營的華泰茶莊甚至在日本設立分店,並進行教學——將 ... 於 everylittled.com -

#50.2020新文化運動月揭幕文協百年紀念倒數跟著市長迺大稻埕 ...

後續還有迪化街產業創新的本草派對、以及一年一度的年貨大街等熱鬧活動,邀請你在古色古香的歷史街區中,體驗臺北最復古的新味道! 柯文哲市長出席新文化運動月開幕活動時 ... 於 culture.gov.taipei -

#51.走訪大稻埕,老街散步旅遊行程

將大稻埕在地旅行、手作體驗、旅宿推薦串聯成兩天一夜的路線, ... 一次解鎖大稻埕必訪的好吃好玩好去處! 報名遊程者,即可入場大稻埕情人節活動會場,. 於 www.2021tpivalentinesday.com -

#52.台北文青路線|大稻埕這樣走一圈,活動、歷史

大稻埕 是整個台北非常有歷史意味、代表著一部分台北過往很重要的地方。也由於大稻埕整個商圈街區再生,近來的活化與文創、甚至於活動,都少不了大稻埕 ... 於 www.difeny.com -

#53.影/大稻埕遊客中心蛻變老派新味叫好叫座 - 台灣好新聞

台北大稻埕迪化街對許多遊客而言不陌生,如今前往遊客中心,可免費古服換裝體驗,輕鬆暢遊大稻埕外,整修後的遊客中心,更規劃五大展場空間,中藥行、 ... 於 www.taiwanhot.net -

#54.大稻埕新玩法!4處有哏打卡點:大片「百壺牆」、體驗傳統旗袍

【食尚玩家地區特派員&搜秘團】我是旅遊部落客魯魯,最愛跟爸媽一起出遊住飯店,我們熱愛大自然,也愛挑戰超越自己勇氣極限的活動,追蹤跟著魯魯的MAP走 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#55.活動展覽~大稻埕遊客中心/ 啟程入埕玩翻大稻程 - 窩客島

文章類別:旅遊-國內旅遊. 文章關鍵字:#台灣 #大稻埕 #大稻埕遊客中心 #展覽活動 #體驗活動 #拍照打卡 #網美拍照 #人像拍攝 #換裝活動 #角色扮演 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#56.大稻埕闖天下,揪團來場街頭遊戲

體驗 角色扮演化身大使或導演 · 沿途走走吃吃桌遊鬥智鬥趣 · 大稻埕街頭遊戲地址:台北市大同區南京西路239巷4號(台北城市散步辦公室1樓淨空間) · 台北霞海 ... 於 travelcom.com.tw -

#57.藝遊未盡福來許,大稻埕文創新體驗 - 今周刊

而在策展方面,福來許希望讓民眾能夠有機會重新認識大稻埕歷史風貌,除了舉辦《大稻埕秋獲季》,今年更請出大稻埕30多年老手藝的旗袍匠師進行大型展會活動 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#58.9/26[Happy Hour大稻埕]城市雙體驗~迪化街區漫步&酒吧時光

大稻埕 ,興盛的命脈—船舶—可自此直接出海,駛至活動日期:2021-09-26(for 移動裝置) ... 9/26[Happy Hour大稻埕]城市雙體驗~迪化街區漫步&酒吧時光. 活動 ... 於 www.beclass.com -

#59.【旅行遊記】台北迪化商圈大稻埕文青半日遊-合記茶行喝茶

後來漸漸有朋友推薦我去大稻埕走走,這幾年有許多藝文、文創類的店家進駐 ... 茶行喝茶、合興壹玖肆柒吃鬆糕、思劇場、旗袍寫真體驗、自由戀愛珈琲館 ... 於 millycat0616.pixnet.net -

#60.大稻埕玩換裝體驗復古風華、貓空遨遊茶香青草地拍萌照北市觀 ...

此外,8月13日起還加碼推出「玩變裝抽大獎」活動,只要在指定活動時間內前往URS44大稻埕遊客中心及纜車貓空站遊客中心體驗換裝,現場使用互動式拍照 ... 於 www.storm.mg -

#61.大稻埕年度最潮派對登場!「2019 本草派對」活化老街靈魂

透過轉化漢藥既有的形式,設計出包含本草特條飲品、手作活動,再加上音樂與意想不到的本草體驗。 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#62.推薦行程-福容大飯店台北一館

大稻埕 情人節為台灣最具代表性的七夕情人節慶活動,現場歌手接力演出情歌,並將施放情人煙火秀,現場還有愛情文創市集、胖卡美食、有趣的體驗活動,一起來大稻埕河岸 ... 於 www.fullon-hotels.com.tw -

#63.大稻埕體驗活動的推薦與評價, 網紅們這樣回答

大稻埕體驗活動 的推薦與評價, 網紅們這樣回答:. 相關標籤 相關照片 相關影片. 沒有找到相關的FB貼文與搜尋結果,過五分鐘再重整看看吧 ... 於 nationalpark.mediatagtw.com -

#64.探索大稻埕體驗風貌與魅力 - 旅遊新聞

臺北市政府產業發展局為讓更多人認識及體驗大稻埕的風貌與魅力,由經濟部地方產業發展基金指導,協助在地店家導入創意元素後,特舉辦「埕市玩家」系列活動,邀請民眾在 ... 於 www.hualienoceanpark.com.tw -

#65.大稻埕創意街區發展協會 | 大稻埕體驗活動 - 訂房優惠報報

大稻埕體驗活動 ,大家都在找解答。8/1起迪化街徒步區恢復管制7/27起將全國疫情警戒調降至二級, 故自5/16起暫停管制之迪化街徒步區, 將於8/1起恢復徒步區時段管制。 於 twagoda.com -

#66.美妝旗袍之月老體驗》 | LSY林三益專業彩妝刷具

大稻埕 文化解說與台北霞海城隍廟祈福 -自由活動時間(推薦:迪化半日/同安樂選),務必準時於活動結束前回到小花園※如果未準時於活動結束前回到小花園,每人需另付300元 ... 於 www.lsy031.com -

#67.台北台北大稻埕戲苑• 小小職園實境體驗 - 小小職人

親子活動職業體驗交通 · 地址:迪化街一段21號 · 大眾運輸:有 · 路標說明:永樂市場8樓 ... 於 www.kids-career.com.tw -

#68.文化活動|大稻埕漫遊:穿著旗袍品茶、品香更對味

在大稻埕穿著旗袍老街漫遊,體驗在地台灣味!還有品茶、品香活動,體驗1920年的文人風華! 於 www.borderless-house-zh.com -

#69.德明科大「跨領域專題指導精進學習成長社群」辦理大稻埕在 ...

路線規劃是:十連棟→林五湖故居→大稻埕碼頭→錦記茶行→李春生紀念教堂→李臨秋故居→霞海城隍廟→永樂市場→島內散步辦公室(印花樂手做體驗)。活動參與 ... 於 netinfo.takming.edu.tw -

#70.大稻埕徒步導覽半日遊- Klook客路

活動 介紹. 走在這樣的大稻埕,你能想象台灣老街的風情嗎?開朗的台灣女人圍坐在「亭仔腳」說說笑笑,腳跟前擺着竹蓖織成的籮筐,裏面撐着綠油油的茶葉。 於 www.klook.com -

#71.大稻埕秋穫季傳統布業結合現代時尚設計 - 生命力新聞

大稻埕 秋穫季服裝秀展現如何用台灣傳統布料結合西方時尚, ... 有興趣,未來若有機會,希望能參與協會舉辦的各種活動,體驗大稻埕每一個層面的價值。 於 vita.tw -

#72.岩究所攀岩館- 結合大稻埕文化的攀岩館. 岩究所是專門為攀岩新手

... 您每爬一趟岩究所,就能更進一步認識大稻埕文化.我們也提供客製化的團體活動,如有任何需求,請和我們聯繫. 如果您是第一次來岩究所可照下面步驟進行預約體驗1. 於 www.tripadvisor.fr -

#73.走讀臺灣經典路線打頭陣閱讀體驗活動正式開「走」

110年文化部辦理「走讀臺灣」活動,邀請社會學家李明璁博士策劃,首度推出〈百年文協—大稻埕經典走讀〉、〈女力顯像—鹿港女性百年身影走讀〉、〈摩登府城—日治臺南休閒 ... 於 eycc.ey.gov.tw -

#74.大稻埕遊客中心嶄新開幕體驗復古變裝拍照打卡獲好禮

北市觀傳局指出,搭配遊客中心重啟開幕,特別舉辦歡慶開幕活動,即日起至12月12日止,參與復古服飾換裝活動的旅客,皆有機會獲得在地好禮,民眾可至於遊客 ... 於 www.chinatimes.com -

#75.大稻埕|(活版印刷+手工皮件製作) 手作雙體驗X 經典小吃回味

活動 時間(共五個小時) 開始時間:捷運北門站集合 11:00am 結束時間:捷運中山站結束04:00pm · 特選3樣傳統小吃 · 日星鑄字行體驗活動 · 塔可商行皮件製作 · 大稻埕專業導覽 ... 於 wow-taiwan.com -

#76.玩台北|嶄新開幕!大稻埕遊客中心五大場景、免費復古服飾 ...

要提醒大家,目前大稻埕遊客中心復古服飾換裝體驗採固定場次,採網路預約 ... 另外,搭配遊客中心重啟,台北市觀光傳播局也舉辦了開幕活動,即日起 ... 於 tw.appledaily.com -

#77.雲端散步|2021戀念大稻埕 城隍療癒微旅行

路線A|大稻埕的遠端交會‧一窺疫情下的改變. 此照片為疫情前攝影,現所有活動經過店家皆符合防疫規定。 在此條路線中預計可以體驗| 疫情下的迪化街,少了人潮的 ... 於 walkin.tw -

#78.青發處大稻埕旅行產業職涯探索活動10/19起網路報名

臺北市青少年發展處這次要在大稻埕辦理「觀光旅行」職涯體驗探索活動,帶領青年學子了解大稻埕的前世今生。10月30日(星期六)、10月31日(星期日)2 ... 於 www.travel.taipei -

#79.【小草作X走味大稻】透過味覺體驗,探索飲品本質風味

小草作很開心能與走味大稻埕合作,藉著設計味覺體驗活動,將味道做拆解,讓大家從不同的角度去了解飲品的本質。 於 www.grassphere.com -

#80.台灣台北大稻埕|慕耕活茶研所台式品茶、泡茶體驗 - KTW與小 ...

希望可以帶領所有有心學茶的初學者,初步認識台灣茶,或者是想三五好友喝茶聚聚聊聊,都能夠放鬆且學習到有用的內容。 以上就是我們整場活動下來的大概流程,簡單分享給 ... 於 8boo.tw -

#81.【團體專案】大稻埕導覽玩遊戲,手做體驗 - 王樣活動

【團體專案】大稻埕導覽玩遊戲,手做體驗 · 台灣最有經驗的文化體驗團隊,已主辦過北部上百條導覽路線,任你挑選、更能客製打造。 · 中英日文都能通,接待外賓一把罩,還很有 ... 於 www.ksadmg.com -

#82.大稻埕逆時之旅歐美旅客抓中藥、製茶、印花布體驗 - 上報Up ...

在這趟半日遊的活動中,邀請他們來到大稻埕體驗庶民小吃和大稻埕貿易與文化的三大元素:茶、布與蔘藥,而他們分別來自美國、法國、新加坡等地的商務 ... 於 www.upmedia.mg -

#83.茶裏王- 大稻埕午後散策之旅!「潮烏龍新台味」快閃 - 妞新聞

活動體驗 內容:. 活動時間:4/17~5/2 凡拍照打卡上傳就可拿! 青心烏龍. 於 www.niusnews.com -

#84.台北大稻埕》穿越時空、超乎想像的大稻埕遊 - 輕旅行

... 如今都化為個人最真實的體驗,這就是「大稻埕遊客中心. ... 大家都可以在這些場域內自由活動拍照,享受不同的時空氛圍,可是如果沒有搭配換裝 ... 於 travel.yam.com -

#85.[台北景點] 大稻埕免費旗袍體驗, 穿越至1920的時空小旅行!

Back to 1920! 週末來趟穿越時空的小旅行。體驗大稻埕免費旗袍體驗活動, 穿上旗袍, 走在古色古香的巷弄, 瞬間穿越到了100年前的台灣。 於 imjessiej.com -

#86.相關連結 - 桃園市政府

一、活動說明中壢區社造夥伴們!疫後新生活是否還適應嗎?是否已利用科技規劃走讀及體驗活動?本次雲端導覽觀摩活動請到「島內散步」帶大家「在大稻埕遇見傳統與創新」, ... 於 www.tycg.gov.tw -

#87.文化部iCulture-節慶活動2021大稻埕情人節

簡介: 為慶祝七夕情人節,每年農曆七夕前周末於大稻埕周邊舉辦以情人為主題之煙火音樂展演活動,為全臺最經典之七夕情人慶典。2019年活動以「萬人一起唱情歌」為 ... 於 cloud.culture.tw -

#88.去哪裡消費 - 農遊券- 行政院農業委員會

店家名稱 店家活動 營業據點 詠豐葡萄果園 彰化縣二林鎮西斗里八間路180巷36號 綠碧農場Green and Bee 滿千抽獎‑登紙本五倍券 臺中市大雅區平和二路18號 柑仔店有機健康超市‑新埔店 滿千抽獎‑登發票 桃園市桃園區新埔八街28號1樓 於 888.coa.gov.tw -

#89.【打卡景點情報】台北特色店又一發! 茶裏王進軍大稻埕推「潮 ...

... 茶裏王將進軍大稻埕推出為期三週的「潮烏龍新台味」快閃店,活動中 ... 新潮+經典迸出新滋味 「潮烏龍新台味」烏龍茶美學體驗顛覆你對茶飲的想像 於 www.ctwant.com -

#90.大稻埕實境解謎 波克熊的大稻埕不思議冒險 玩轉城市 密室 ...

每一款玩轉城市的產品都賭上團隊的信譽、心血與青春,只求能將最好的體驗送到你手中。 大稻埕保證 ... 使用遊戲道具與APP闖關解謎,進行大稻埕一日遊活動. 04 圖.png. 於 www.mysterycityadventure.com -

#91.【品味‧茶】 大稻埕台灣茶文化體驗 - 金龍旅遊

【品味‧茶】 大稻埕台灣茶文化體驗. 台灣人愛喝茶,台灣產的茶是屬於極品,也有深度的茶文化,不論是要送禮或自用,走進一家茶葉行,面對琳琅滿目的各式茶葉,動輒幾倍 ... 於 dt.dragontr.com.tw -

#92.復刻1920年代大稻埕遊客中心免費玩變裝 - 民視新聞

台北市觀光傳播局斥資1600萬元重新整修大稻埕遊客中心,將2至3樓規畫成1920 ... 變裝體驗活動,帶動遊客到大稻埕老街遊玩,增加整個商圈的觀光收益。 於 www.ftvnews.com.tw -

#93.【大稻埕、迪化街一日遊】文青必去!走進台北時光長廊

馬上看:大稻埕旗袍體驗|秒看台北住宿最低價 ... 興衰,也會不定期舉辦不同的主題展覽與藝文活動,是個有助於大家認識迪化街歷史文化的大稻埕景點。 於 www.funtime.com.tw -

#94.大稻埕首次辦「妙會」 一同體驗百年生活故事 - 天天要聞

生活展內容包括主題展出、體驗活動、分享工作坊,贏得許多設計獎項的共治設計及Min design也會發表與大稻埕相關的作品。 ◅大稻埕生活展「妙會」,獨力漫畫。 於 www.bg3.co -

#95.大稻埕創意街區發展協會- 貼文 - Facebook

活動. 相片. 影片. 貼文. 社群. 大稻埕創意街區發展協會, profile picture ... 元宵就快到了歡迎來大稻埕走走逛逛來台北霞海城隍廟 稻埕虎小提燈喔! 未提供相片說明。 於 zh-tw.facebook.com -

#96.浪漫一夏璀璨大稻埕 - 臺北產經資訊網

大稻埕 一直是臺北重要的南北貨、茶葉、中藥材及布匹集散中心,百年來大稻埕為 ... 系列活動,在今年暑假邀請民眾來大稻埕體驗不同以往的夏日時節。 於 www.taipeiecon.taipei