大航海時代台灣原住民與外來者心智圖的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

大航海時代台灣原住民與外來者心智圖的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦艾米塔‧葛旭寫的 朱鷺號三部曲之一:罌粟海 可以從中找到所需的評價。

另外網站原住民族議題融入教案也說明:大航海時代 臺灣原住民族與外來者. 設計依據 ... 《殖民想像與地方流變:荷蘭東印度公司與臺灣原住民》。聯 ... 大航海時代的台灣原住民。https://reurl.cc/WrGre9.

佛光大學 文學系 潘美月所指導 游建興的 臺灣方志中神話與傳說研究 (2009),提出大航海時代台灣原住民與外來者心智圖關鍵因素是什麼,來自於台灣方志、神話、傳說、讖緯、文學流變。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 台灣文化及語言文學研究所 莊萬壽所指導 謝孟珈的 多元與一體的辯證:臺灣環島活動之文化意涵 (2007),提出因為有 環島、環島旅行、台灣主體性、多元主體、多元共同體、台灣交通史的重點而找出了 大航海時代台灣原住民與外來者心智圖的解答。

最後網站【GENE思書軒】哥倫布、麥哲倫是開拓者?他們是懂收割啦!則補充:葡萄牙在大航海時代的重要性不必再強調,西方阿宅普遍相信,當葡萄牙人繞過好望角 ... 美洲原住民當然也有自己的貿易網絡,例如馬雅人、密西西比人、 ...

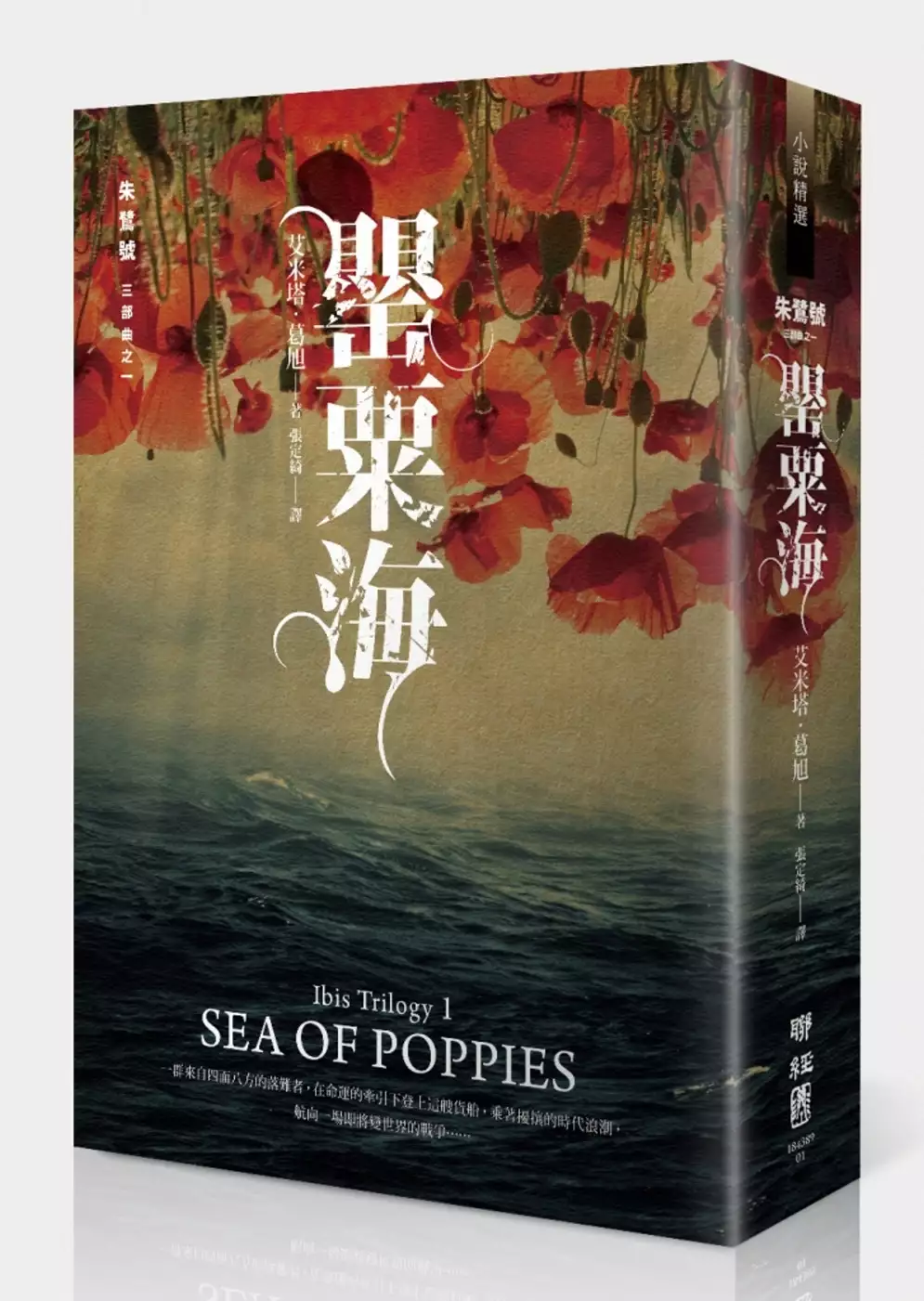

朱鷺號三部曲之一:罌粟海

為了解決大航海時代台灣原住民與外來者心智圖 的問題,作者艾米塔‧葛旭 這樣論述:

一艘跨越歐、亞,命運多舛的帆船,從印度洋漂至中國海 一群離鄉背景的落難者,在命運牽引下登上這艘貨船, 乘著擾攘的時代浪潮,航向一場即將改變世界的戰爭…… 二度入圍曼布克獎! 繼 V. S. 奈波爾、薩爾曼‧魯西迪 後 最備受矚目的印度作家 ── 艾米塔‧葛旭 21世紀最精采、最迷人的史詩式大河小說 宛如狄更斯與梅爾維爾共筆的絕妙混搭傑作! 以全新觀點審視東亞殖民史與鴉片戰爭的史詩小說! 在這片海域,只要你還想當海員,鴉片就關你的事:你會裝載它、運送它、販賣它…… 雙桅帆船朱鷺號,原本是販運奴隸的「人肉貨船」。在英國廢奴後,被改裝成鴉

片貨船以投入熱火朝天的鴉片貿易,準備前往中國市場分一杯羹。然而前往中國前,它還要履行橫越印度洋前往模里西斯的最後一趟航程。在這儼然是十九世紀東方殖民史剪影的乘員身影中,朱鷺號的傳奇故事,就在四個船員、苦力、流刑犯與偷渡客之間展開: 船員:被誤認為白人而升上二副的黑白混血船工賽克利,在種族界線森嚴的殖民地與海上社會,為保住得來不易的好運,小心翼翼保護著自己的真實身世…… 苦力:逃過火葬殉夫命運的寡婦狄蒂,為躲避家族追殺,與情人卡魯瓦自願登上朱鷺號成為移民工,並成為苦力群中的領袖。 流刑犯:溫文儒雅的拉斯卡利領主尼珥本是最親英國的印度貴族,卻不幸遭人陷害破產,被判流放模里西斯七年

…… 偷渡客:孤女寶麗是法國植物學家之後,她為了逃出格格不入的寄養家庭,喬裝偷渡登上朱鷺號,準備逃回母親的故鄉模里西斯。 現在大家都成了親人,在這艘船的子宮裡重生,共同組成一個大家庭…… 在孤立無援的大洋上,前途未卜的惶恐加上殘酷的剝削凌虐,使這些流離失所的命運傀儡開始將彼此視為患難與共的親人。而一個難以想像、泯滅人際敵意、種族差異及隔膜代溝的家庭,就此誕生在這片「黑水」上…… 在充滿動亂和恐懼的殖民年代,命運把印度人和西方殖民者攪和在一起。當賽克利、狄蒂、尼珥、寶麗失去了家園的照拂後,開始相互視為患難的兄弟,一個原本不能想像的家庭就此在顛簸的大洋上誕生,超越人與人之

間的敵意、種族的差異以及隔膜的代溝。 「朱鷺號三部曲」:《罌粟海》、《煙霾之河》(River of Smoke)、《烽火狂潮》(Flood of Fire),小說所寫足跡遍及恆河岸邊茂盛繁密的罌粟花田、波濤怒吼的汪洋深海,以及廣東人頭攢動的後街小巷。它更是一副芸芸眾生的全景圖,把每一個流落在他方的異鄉者栩栩如生地縮寫在這東方殖民地的風景中。 人類學家出身的作者艾米塔‧葛旭,在這套史詩三部曲中,將蛛網般的人物與線索牽引編織到同一條命運之船上。他們之間的愛情、陰謀、罪行、無知、湮沒的理想與無畏的勇氣,起伏洶湧一如變幻莫測的大洋。作者則藉此真實生動地還原了鴉片戰爭的背景與緣起。 得獎記

錄 本書入圍曼布克獎(The Man Booker Prizes)決選 榮獲: 印度沃達丰字謎圖書獎最佳小說(Vodafone Crossword Book Award) 泰戈爾文學獎(Tagore Literature Award) 印度廣場金鵝毛筆獎(Indiaplaza Golden Quill Award) 丹‧大衛文學獎(Dan David Prize) 讀者票選獎(Indiaplaza Golden Quill Popular Vote Award) 英國圖書設計獎 入選: 紐約雜誌年度十大好書/舊金山紀事報/芝加哥論壇報/華盛頓郵報/

基督教科學箴言報/出版家週刊/經濟學人雜誌 年度選書 名人推薦 國內外專家學者、作家出版人同聲推薦 甘耀明(知名作家) 伊格言(知名作家) 朱亞君(寶瓶文化社長兼總編輯) 何致和(知名作家) 李永平(知名作家) 李有成(中央研究院歐美研究所特聘研究員) 柯裕棻(知名作家) 張貴興(知名作家) 單德興(中央研究院歐美研究所特聘研究員) 黎紫書(知名作家) 駱以軍(知名作家) 全球媒體一致讚譽 在《罌粟海》中,葛旭在一塊更巨大的畫布上,以眾多角色與史詩視野揮毫……這部小說顯然同時兼具文學與政治意圖,從他筆下可看出所投入的龐大研究心力,無

須透過書末的驚人參考書目,光是書中豐富的時代細節便足以令讀者懾服。他的敘事手法讓一個逝去的時代重生……透過這部小說,能看出身兼人類學家與歷史學家的葛旭從第一部小說的魔幻寫實風格至今走過的漫漫長路……葛旭作品背後的歷史無情,但讀他的小說則是一大樂事。我已等不及想看到這些契約工、水手、失勢王公及跨性別神袐主義者在下一集中會發生什麼事。── 華盛頓郵報 精采極了……葛旭透過一群多元且吸引人的角色在日常生活中的掙扎與內在衝突來說這故事……他對十九世紀印度的透徹研究,讓這塊被遺落的歷史片段得以重生:從簡陋的鄉村泥屋、宛如實景重現的加爾各答街道,到暗潮洶湧的緊繃政治局勢,以及利益與道德間的衝突。而

使葛旭的書頁充滿活力的還包括語言──特別是舊時代的印式洋涇濱英語及船工行話,書中對話因語音學的精確而更添韻味……本書波濤洶湧而危機四伏的結尾,更使讀者宛如書中角色般緊抓住船舷欄杆,期待著之後未知的旅程。── 今日美國報 偉大的史詩……在《罌粟海》中,葛旭洗練地將一八三○年代的經濟學辯論與英倫帝國主義的算計,和眾多設計巧妙、徒然想控制自身命運的角色編織在一起……《罌粟海》全面式地呈現出第一次鴉片戰爭前夕印度東北部的社會經濟狀況,同時也觸及被這波帝國主義漩渦捲入之獨立個人的希望與恐懼……迷人的背景故事外,葛旭亦利用語言來描繪書中角色之間的差異……令人著迷。── 密爾瓦基前哨報 想像

一下,若是梅爾維爾所在的皮夸德號捕鯨船水手艙中也有狄更斯一席鋪位會如何。如今,我們就在艾米塔‧葛旭看似蕪雜但極精采的歷史小說《罌粟海》中看到兩位小說大師的絕妙混搭結果。── 舊金山紀事報 野心十足……《罌粟海》這部來勢洶洶、背景設在第一次鴉片戰爭不久前的作品中頗有狄更斯與馬克‧吐溫之風,並讓人聯想到盧卡斯──就是星際大戰三部曲那個喬治‧盧卡斯。是的,葛旭的這本書與史詩電影的相似處要多過現代小說。── 紐約觀察家週報 艾米塔‧葛旭的新小說不可思議地捕捉到其筆下角色的多元語種本色。這部動蕩不安的長篇鉅作同時也是一部關於英式禮儀與印度種姓制度及榮譽觀念的喜劇……豐富的哲學思辯、鮮活的

文字風格,閱讀《罌粟海》,讓你在拓展心智的同時,心跳也隨之加速。── 克利夫蘭信實報 葛旭在這部古裝文學劇中,用眾多角色帶出一座喧囂的巴別塔……這趟風狂雨驟的探險旅程,直可媲美華特‧史考特爵士(Sir Walter Scott)的史詩傑作。── Vogue雜誌 以大海為背景的小說在知識圈中有著長遠歷史:想想《奧德賽》、《金銀島》與《白鯨記》,現在可以在這名單上再加一部《罌粟海》……他筆下的角色對操作船隻十分嫺熟,而他亦是在紙頁上操縱這些角色的好手──得知還有兩部續集將要面世,本書讀者想必歡欣鼓舞。── Time Out 雜誌 紐約版 《罌粟海》不是反殖民的憤怒咆哮或一味

說教的道德劇,而是關於一群包括各個種族與種姓的男女,在一趟橫越「黑水」的航程中被剝奪尊嚴並遇上風暴的故事……深刻感人。── 泰晤士報 葛旭筆下推展開的,是個關於暴虐與背叛、揭示與轉變的故事。在狄更斯與梅爾維爾的敘事風格下,葛旭的史詩小說圍繞著懸疑與諷刺、邪惡的殘酷與深刻的慈悲。── 書目雜誌 葛旭以作曲家的巧思,精心編排這個多聲部史詩小說……這部令人驚豔而迷醉的三部曲首作很難有人能夠超越。── 寇克斯書評雜誌 超乎尋常的角色設定,壯闊曲折的情節,但難得如此鮮活生動的英語,才是本書的真正英雄。── 出版家週刊 葛旭截至目前最棒也最富野心的作品……展現出無懈可擊的控

制力,以及栩栩如生、甚至可說驚天動地的想像力。── 紐約客雜誌 葛旭在這題材迷人的作品中用上了全景式描摩的全部功力。── 紐約雜誌 《罌粟海》讓讀者在語言,或者該說兩種語言中醺然……兩種語言的交雜形成了喬伊斯式的不諧和音,從而證明了英語自邊緣向外發展的豐厚能量。── Salon電子報「必讀好書」專欄 不同凡響的精采史詩……有許多大仲馬式的動作與冒險情節,也有托爾斯泰式的敏銳洞察片段──並不時穿插狄更斯式的感傷── 倫敦觀察家報 書中的海上情節足與梅爾維爾和康拉德媲美,但陸地上的部分也一樣引人入勝,並在讀完這麼一部大長篇後希望還有續集……《罌粟海》是部超讚的小說…

…「朱鷺號三部曲」勢必躋身二十一世紀經典傑作之列。── 文學評論雜誌 史詩之作……每一幕都極吸引人,而將這些突出片段連結起來的,是葛旭充滿純粹能量與氛圍的說書技巧。── 每日郵報 極具娛樂性……壯觀的巴別塔式小說……敘事方式充滿能量……《罌粟海》讓人極度專注,戲劇張力不斷累積直到結尾。── 泰晤士報週日版 令人眩惑……我們全都飢渴地等著續集面世。── 獨立報 沉浸在豐富方言行話中的《罌粟海》……充滿精采的場景、滑稽的離題片段(特別是英式禮儀相關笑話)、愛的追求、詭計及背叛。我們還想要更多。── 新政治家雜誌 這是小說版的巡廻劇團,當故事結束,你會心懷感激

這只是三部曲的第一部,也就是說,後面還有更多故事值得期待。── Time Out 雜誌 孟買版 葛旭顯然想用小說來進行文學上的考古探勘,挖掘出遺落在歷史中的人物所屬的故事。── 紐約時報,書評 Gaiutra Bahadur 《罌粟海》是用密集且多語種的方言行話寫就,因此多少陷入前後脈絡自我辯解的情形,但也因此讓本書帶有某種惡作劇式的語言學魅力……《罌粟海》可當一部獨立作來看待,但它也為葛旭先生更大的寫作計畫鋪陳了故事背景,在本書結束時,讓讀者陷入狄更斯式的故事羅網之中。── 紐約時報,書評 Janet Maslin 葛旭精準而低調的文字究竟有著什麼樣的力量,竟能讓急切

的讀者時不時恨不得一次讀過三頁,好弄明白故事到底走向何方。── 波士頓環球報 一本了不起的書,一部充滿企圖心的鉅作……《罌粟海》不能快速略讀……這是一本需要品味的書,每一頁都可見到葛旭對語言的愛。── 落磯山新聞報 在本書中葛旭對於小說寫作的藝術做了許多嘗試,除了他對確切歷史的追尋模糊了小說與非小說的界線,而他用洋涇濱方言來追求多聲道效果也是一大巧思……《罌粟海》是名副其實的小說技巧大融爐。── 芝加哥太陽報 葛旭的這部新作絕對擔得起他的最佳作品這塊招牌……這部小說最大的成就之一,就是重現失落的船工語──一座融合了英語、葡萄牙語、馬來語、印度語及其他語言的海上巴別塔。─

─ 基督教科學箴言報

臺灣方志中神話與傳說研究

為了解決大航海時代台灣原住民與外來者心智圖 的問題,作者游建興 這樣論述:

摘 要 台灣文學一直是筆者最為感興趣的領域,尤其是明清時期,於是長期的關注與收集文獻史料時即發現,清代編纂的台灣方志裡面載錄了非常豐富,關於當時流傳於地方上的神話與傳說。這些文獻資料雖然一部分因為兩岸文化的緊密關聯,所以呈現異曲同工之處,甚至是完全雷同。但是仍然有一大部分與來自大陸內地的中國傳統神話與傳說有著不同面貌,非常具有台灣的當地特色。這樣的特點並未受到文學研究應有的重視,故觸發筆者決定持續深入了解與探索。 首先,從收集資料與整理分類開始,依據內容主題和主題類型來加以分類整理,並進行初步介紹與討論,接著運用相互對照的方式,與傳統中國神話傳說兩相參照,討論其間之同

異和原由。其次,透過神話與傳說內容的審視,論析隱含其中所蘊藏的思想內涵,並看到當年引起群眾內心共鳴,而流傳地方上的這些故事,它們所產生的時代大環境。再者,筆者從同一個地點名稱由來的故事,出現各地不同的內容版本的情況,也看到了文學因為時間、空間與編者的不同,產生了文學流變的現象。最後,面對如何給予台灣方志中神話與傳說一個定位?簡言之,即它有別於其他未收入方志中的台灣神話與傳說的特色為何。經過多方參照與審視後,在原住民形象的敘寫,充滿實證考據風格的書寫形式,政治氣氛影響敘事策略,還有頗受文人青睞成為創作素材等,以上諸多特點都是台灣方志中神話與傳說所獨有的特色。 目前台灣學界對於神話與傳說的研

究,多數集中在中國傳統神話與傳說,部分學者則是從事民間故事以及神明信仰方面的研究;台灣原住民各族群相關神話與傳說,也是台灣神話與傳說研究領域的另一熱門議題。關於明清時期台灣方志中神話與傳說,甚少研究者有較全面性的加以整理和研究。導致今日一般大眾亦很少有人知道,原來明清時期的台灣也擁有相當豐富與精采的神話與傳說。

多元與一體的辯證:臺灣環島活動之文化意涵

為了解決大航海時代台灣原住民與外來者心智圖 的問題,作者謝孟珈 這樣論述:

近年來台灣環島活動蔚為風潮,包括單車環島、徒步環島、溜冰環島、獨木舟環島、帆船環島、飛行環島等等。有人以環島關懷土地家園,有人以環島挑戰自我,有人則藉環島表達訴求、展現決心。有鑑於此,本文以歷年來之環島活動為研究對象,探討其中之文化意涵,並將其概略區分為「生產性」、「觀光性」與「挑戰性」三種類型:「生產性環島」乃是基於工作業務之需所進行,包括調查、探勘、巡視、宣導等,往往是外來者意圖認識台灣、掌控台灣的第一步,也是環島活動最初之樣貌;「觀光性環島」盛行於工商業高度發展之時,可視為大眾文化之一環;「挑戰性環島」則往往是就大眾文化之弊端所做的檢討與修正,強調個人心智的成長及人與土地的互動。這些環

島類型雖可倂存於各個時代,但其發展趨勢大致是由生產性過渡至觀光性、挑戰性,並由嚴肅轉為休閒,由官方落入民間,進而成為全台普及之活動。此外,環島乃是人們在台灣島上的旅行與移動,涉及疆域的跨越、資訊的交流與文化的互動,因此一部環島文化史見證了台灣人地關係的轉變,也記錄了台灣一路由「他者/客體」到「自我/主體」的蛻變過程。最後透過島內本身的跨界現象,提出「多元/一體」的辯證角度,為「多元主體」或「多元共同體」的實踐提供些許反思與建議,豐富台灣主體論述的內涵。

想知道大航海時代台灣原住民與外來者心智圖更多一定要看下面主題

大航海時代台灣原住民與外來者心智圖的網路口碑排行榜

-

#1.十二年國民基本教育課程綱要社會領域

使用「心智圖」或語言、文字、圖像、影音等符號形式呈現其. 觀察結果。 ... 原住民與外來者的互動。 ... 大航海時代開啟的世界文明交會中,有哪些物種的交流? 於 cirn.moe.edu.tw -

#2.150702.pdf - 政大學術集成- 政治大學

本論文的問題意識,旨透過1858-1912 年間台灣原住民形象的分析,爬梳清廷、歐. 美列強、日本這段期間在島嶼的權力交錯與文化影響。這些外來者的經濟探查、文化背. 於 ah.nccu.edu.tw -

#3.原住民族議題融入教案

大航海時代 臺灣原住民族與外來者. 設計依據 ... 《殖民想像與地方流變:荷蘭東印度公司與臺灣原住民》。聯 ... 大航海時代的台灣原住民。https://reurl.cc/WrGre9. 於 tpiercenter.tp.edu.tw -

#4.【GENE思書軒】哥倫布、麥哲倫是開拓者?他們是懂收割啦!

葡萄牙在大航海時代的重要性不必再強調,西方阿宅普遍相信,當葡萄牙人繞過好望角 ... 美洲原住民當然也有自己的貿易網絡,例如馬雅人、密西西比人、 ... 於 news.readmoo.com -

#5.台灣史!不能只有我看到| Ep.6 大航海時代的台灣原住民

你知道開啟江戶幕府時代的德川家康曾經款待過 台灣原住民 嗎?或者,你知道在 大航海時代原住民 早已和當時在 台灣 島上的荷蘭、日本等各國勢力都有所接觸? 於 www.youtube.com -

#6.十二年國民基本教育課程綱要社會領域 - 教育部國民及學前教育署

使用「心智圖」或語言、文字、圖像、影音等符號形式呈現其. 觀察結果。 ... 原住民與外來者的互動。 ... 大航海時代開啟的世界文明交會中,有哪些物種的交流? 於 www.k12ea.gov.tw -

#7.大航海時代臺灣原住民與外來者

大航海時代 ,臺灣原住民與各地外來者頻繁接觸。 ... 原住民. 與外來者【 2 交易】. (3) 16〜17世紀. 荷蘭人積極傳播. 【 3 基督教】. (4) 17世紀. 原住民宣示. 於 www.openclass.chc.edu.tw -

#8.[鄭氏攻臺] 大航海時代與17 世紀的臺灣

台江內海自荷蘭統治台灣1650 年之後,地貌變化很大,原有的沙洲地形已因為. 沉積作用改變為陸地。 影片: 台江內海淤積. 上面影片的底圖依據的是下邊這張底圖-修改 ... 於 education.digital.ntu.edu.tw -

#9.1657007628009160JnSt0.docx - 溪崑國中

(A)威旭:大航海時代,許多歐洲國家開始海外探險,試著尋找歐洲航行至印度的 ... 對美洲的原住民而言,外來者的探險行為帶來了毀滅衝擊波:原住民遭遇暴力、土著部落因 ... 於 www.ckjhs.ntpc.edu.tw -

#10.現代舞與文化認同 當代臺灣原住民編舞者研究 - nhuir

第四節當代臺灣非原住民現代舞編舞者作品中的原住民圖 ... 西方歐洲社會,遠在十五世紀後期大航海時代,即因著政治殖民與商業利. 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#11.翰林社會歷史七上第3章大航海時代臺灣原住民與外來者(建議 ...

1540年代台灣歷史上第一個政權!探遠古秘傳說中的大肚王國!|呂捷張齡予主持|【呂讀台灣】20200920|三立新聞台 · 導讀台灣. 導讀台灣. 於 www.youtube.com -

#12.大航海時代臺灣原住民與外來者| 七年級 - 均一教育平台

技能:大航海時代臺灣原住民與外來者,七年級> 七年級上冊。源自於:均一教育平台- 願每個孩子都成為終身學習者,成就自己的未來。 於 www.junyiacademy.org -

#13.基隆市111 學年度南榮國民中學課程計畫

涯探索、學科心智圖、跨域學科/領域心智圖等主題課程。 ... 認識大航海時代臺灣原住民與外來者間的互動關係,理解外來文化對原住民的影響。 ... 跨域課程:台灣藝. 於 nrjh.kl.edu.tw -

#14.第3 課原住民與外來者的接觸

強力鎮壓迫使原住民降服;聯合歸順部落,攻打其他平 ... 事件:( 大肚王)武力反抗. 結果:鄭氏派兵平亂,造成原住民嚴重死傷. 受到外來. 者的影響. 原住民的生活及宗教 ... 於 resource.learnmode.net -

#15.未來親子| ## <<整理七年級找過的**台灣史**資料>> - Facebook

另外很抱歉,照片已經點到眼花,所以這邊我就不放心智圖照片了,如果對心智圖照片有興趣,再痳煩您移駕 ... 七年級歷史翰林版第三章大航海時代台灣原住民與外來者相關資料. 於 m.facebook.com -

#16.國中原住民相關筆記一覽- Clearnote

「台灣史主題式統整」,「歷史《多元世界的互動》」,「第5冊歷史筆記(全)」,「國 ... 歷史B1 史前時代~大航海時代~鄭氏時期 ... 國一歷史-原住民與早期外來者清初治台. 於 www.clearnotebooks.com -

#17.胡雅婷老師的社會課 - 優學網

日期 發表人 主題 11‑29 10:31 胡雅婷老師 荷西時期心智圖簡報 11‑29 10:30 胡雅婷老師 淡水紅毛城(聖多明哥城)介紹 11‑29 10:29 胡雅婷老師 赤嵌樓(普羅民遮城)介紹 於 tw.class.uschoolnet.com -

#18.進行超高效率複習! ️王心怡老師- 翰林五上社會

王心怡老師分享高年級有方法心智圖王心怡老師心法分享:學高年級社會有策略,用翰林課 ... 立即登入翰林帳號,即可快速下載D 代臺灣原住民與外來者下D11 3上中南美洲的 ... 於 s0a2zx.phpublishingllc.com -

#19.鷹架式心智圖教學模式輔助國小學生海洋議題課程學習效益之研究

台灣 四周環海,但生活裡、知識中卻欠缺對海洋的認知,本研究運用心智圖筆記. 的方法,輔以鷹架式教學理論的支持,讓學生可透過思考的過程而主動學習,並藉由. 於 ntcuir.ntcu.edu.tw