大鏡框的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李嘉赫寫的 那天在那裡的人們 和村山桂子的 回禮都 可以從中找到所需的評價。

另外網站剛剛換了一副眼鏡以前都是小鏡框這次換了大鏡框剛開始戴不 ...也說明:瞳距的距離不知道有沒有加工好,如果資料全部做正確的話,就是你習慣性的問題了。眼睛習慣了小框眼鏡,換粗框而且大框的鏡框,一時之間是會不適應的,建議 ...

這兩本書分別來自開學文化 和青林所出版 。

國立臺灣科技大學 機械工程系 林清安所指導 魏嘉成的 3D零件及射出成型模具之同步化設計變更 (2021),提出大鏡框關鍵因素是什麼,來自於3D CAD、射出成型、關聯設計、設計變更。

而第二篇論文國立清華大學 中國文學系 王友輝、李貞慧所指導 許正平的 劇本敘事中的家・國再造: 以李國修、紀蔚然、吳念真劇作為核心 (2021),提出因為有 臺灣現代戲劇、本土論述、李國修、紀蔚然、吳念真的重點而找出了 大鏡框的解答。

最後網站2021眼鏡推薦Top5,「透明鏡框」最流行,就算近視也要走在 ...則補充:氣質的代表絕對會想到金屬細框,淡淡的玫瑰金,讓整體看起來更溫柔,再搭配上加大的方形框款,還有修飾臉型的作用,戴上簡直是自帶仙氣,今夏想成為氣質 ...

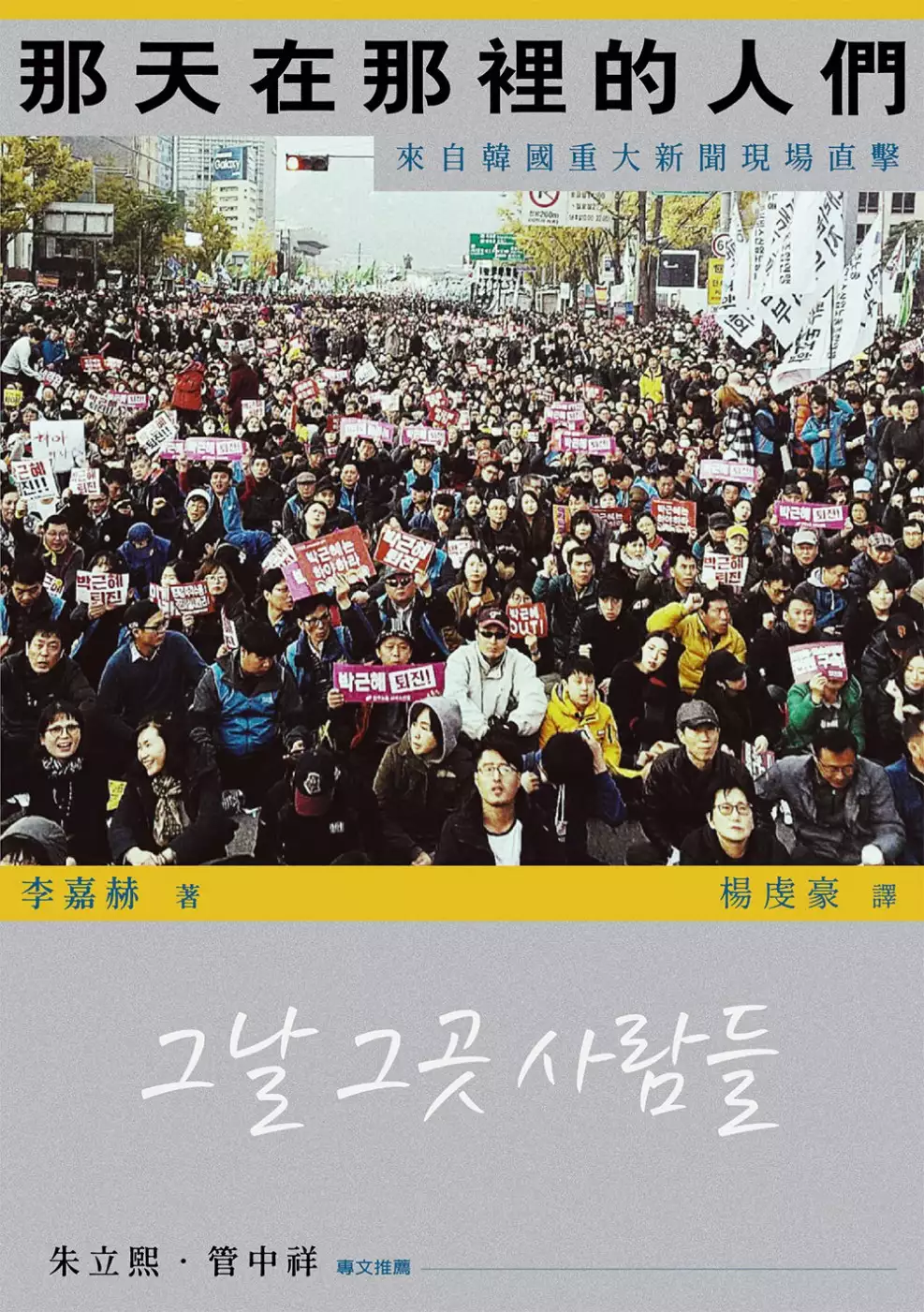

那天在那裡的人們

為了解決大鏡框 的問題,作者李嘉赫 這樣論述:

「那天,我看到了您在廣場上的勇氣。」 我們在那個地方,是為了什麼而發聲呢? 為了不讓錯誤的歷史重蹈覆轍,我們又該記住什麼呢? 從追蹤崔順實女兒鄭幼蘿的下落、梨花女大靜坐示威、光化門燭光集會、總統朴槿惠遭彈劾,到被打撈至木浦新港的世越號,南韓媒體信賴度第一名的JTBC電視台記者李嘉赫,帶來滿腔熱血的現場採訪紀錄。 在梨花女大的學生中,他有個綽號,叫「佳赫摯友」,聽了真羨慕;能成為他人的摯友,是多麼令人羨慕的事啊!書中已提到,他採訪了日後為南韓政局掀起巨變的梨花女大校內民主化運動,而那起政局劇變,不是別的,正是崔順實、鄭幼蘿、燭光革命、朴槿惠總統遭彈劾和世越號重現世人眼前等重

大事件,而李佳赫記者都親臨這些事件現場採訪,這是甚為罕見的經歷,也足以讓他向任何人驕傲說出「我就是那些大現場全都採訪過的人!」但無論如何,我還是羨慕他能被封為「佳赫摯友」,羨慕他能成為他人真切之友…在李佳赫記者的採訪紀錄中,或許就能發現到,那個有時錯綜複雜到讓我們都無法找到答案的「新聞」本質。——JTBC常務董事兼當家主播 孫石熙 作者簡介 李嘉赫 1986年出生於釜山,小學二年級時,舉家遷往仁川,直到國中畢業。在進入培材高中就讀同時,再度搬往首爾。雖然當今的世界,已不太過問出身地,但若碰到有人詢問,還是會經常回答「故鄉在釜山,心靈故鄉在仁川,第二故鄉則是首爾」。 在國立

首爾大學英語教育學系就讀時,比起主修科目的課業,更傾心埋首於擔任樂團主唱與展開演出活動;只是,每當公演結束,聽到人家說「舞台主持的真好」,比聽到「歌唱得真好」的評價,來得更多。 2011年,錄取成為中央日報‧JTBC合併公開招募的第一期記者,所以開始被眾人稱作記者,主要在社會部旗下的法律組、警察組工作。2016年冬天,為尋找崔順實的女兒鄭幼蘿,在德國與丹麥採訪了23天;返回南韓後,則是每週六前往光化門廣場,採訪燭光示威。2017年春天,自世越號被搭撈至陸地上後,又待在木浦新港採訪了83天。 最近看著年幼的女兒,能講的話一天比一天還多,而正陷入「她會不會就是神童」的錯覺;而目前則努力

成為一位好爸爸、好老公和好記者。 譯者簡介 楊虔豪 1990年出生於台灣台中市,自國立成功大學政治系畢業後,2013年起長居首爾至今,以駐韓獨立記者及專欄作家身分,活躍於新聞界,並創立個人品牌「韓半島新聞平台」,為多家華文媒體供應南北韓相關報導與評論。 推薦序朱立熙—一個好記者的條件 推薦序管中祥—新聞,就在現場 譯者序—重回那個動盪的歲月 台灣版作者序—給在大海另一端翻開此書的你 序言—進入本書的同時 第一章 找到鄭幼蘿 德國法蘭克福—丹麥奧爾堡 單程機票 你們的聖誕快樂 條條大路通韓式餐廳 蒐集拼圖碎片 與料想完全背離的人物風評 被警察驅趕 偶然

拍下存放的一張相片 突破重重風雪向奧地利出發 去一次丹麥看看吧 越過國境 生日 簡約幸福的生活 又被警察趕走 躲藏者和搜尋者 夜空的爆竹聲 36小時的等待 2017年1月1日 撥打投訴電話 終於見到鄭幼蘿 似夢非夢之中的新聞速報 法庭裡的採訪 丹麥舉行的燭光集會 善意的報料者 第二章 從作為記者到變為朋友 梨花女子大學採訪實錄 我們想對話 緩慢的民主 最後通牒 第一個人最先發出的叫喊聲 盼望扶正學風之心 充滿諷刺創作的校園 有勇氣的人 解放梨花 「摯友嘉赫」的綽號 第三章 決不忘記那些珍貴事物 珍島彭木港─木浦新港 讓現場記者啞然無語的學生們 韓國型慘案 待在木浦新港的第三個冬

天 一坨巨大廢鐵 親切的明峰先生 總統大選 睽違千日歸來的女兒 既感謝又抱歉 替代役警察兒子 進入世越號船內 特別的狀況 感覺如同孩子一樣的遺物 17歲少女敏智的照片 世越號報導,還做嗎? 第四章 JTBC,辛苦了 光化門廣場─國會─憲法裁判所 在景福宮十字路口聽到的歡呼 暫時像個「波露露總統」一樣 國會前,屏息緊張的一小時 現在才是開始 真正的高手 齊聚廣場上的人,他們的類型 高強度的新聞訓練現場 「將一觸即發」的預測 2017年3月10日 憲法裁判所 結束的同時—還沒結束的新聞 台灣版作者序 給在大海另一端翻開此書的你 我十分好奇,你是在什麼情況下,打開《那天在那裡的

人們》。這本書包含2014年春天、載有包括前往校外教學旅行的高中生在內、共476位乘客的渡輪,沉沒後造成295人死亡的「世越號慘案」,還有2016年秋天揭開序幕、結果導致當時的總統朴槿惠,於2017年春天下台的「崔順實干政案」,這些都是能以「民怨」這一主題相互串連起來的故事。 我也十分好奇,對在大韓民國發生的這些事,你了解多少。可能你沒任何背景知識,而只是出自好奇心,正在讀這篇書序,就算如此,也沒關係。對你而言,這是發生在其他國家的事沒錯,我卻相信,我自己在現場所體會到的情感,和你透過此書所能體會到的情感,並無不同。民眾為了發聲,而自發齊聚於光化門廣場上,要求總統下台;還有就算遭逢不幸的

人,並非自己兒女,但人們關注世越號慘案的同時,還是流下眼淚,這些都是足以跨越語言和文化藩籬、並觸動人心的大事。 想到在大海另一端的你,讀著書中的這些文句段落,我內心一方面感到激動的同時,也有所擔憂。因為寫這本書的人,既不是大韓民國知名學者、也不是重量級政治人物,更不是什麼當紅藝人,區區只是位年輕記者而已。我無意要灌輸你諸如「民主主義」、「國民主權」等這些聽到就令人頭痛的東西;作為記者,出於工作,我很幸運能在現場近距離地觀察,也很想把這些強烈記憶,存放得更久;我心裡還有個念頭:希望這些記憶,也能在其他人身上,透過某種方式,發揮出「好的影響力」。那份影響力,若能觸及在大海另一端的你,就真是再

好不過了。 2016年1月,我因有事而赴台北出差(註:當時李嘉赫記者來台採訪大選,並負責有關子瑜事件對台灣民眾的意向與大選結果造成何種影響)。回想起有台灣民眾看到身上穿著JTBC藍色外套的我,就先過來打招呼詢問:「您是來自南韓的電視台嗎?」,我甚感神奇地回應道:「咦?您是怎麼知道我們電視台的?」如同當時的神奇感受一樣,你會讀到這本書,我也覺得十分神奇,謝謝你願意翻閱《那天在那裡的人們》。 2019年1月 李嘉赫 序言 進入本書的同時 寫下「序言」這標題,至今已修了不知多少次。我把序言的初稿,拿給以專欄作家身分聞名的K前輩看;K前輩寫文章的功力,好到連記者和作家們,都會爭相守

候與傳閱。 「減少過分謙虛的字詞或表現,把記者生活中所感受到的自豪感與抱負,還有未來的希望等給強調出來,如何呢?」 結果聽了K前輩建議後,我連要踏入這篇序言都變難了。因為若要把序文寫到帶有自豪感的地步,我就不得不為自己是否有紮實做好記者這工作而煩惱。自2011年9月展開記者生活至今才7年,我的經歷淺短到連對外稱上自己「任職媒體界」,都還覺得難為情。即便如此,我還是按K前輩的建議,去回溯那曾讓我感受到價值意義的瞬間。 2016年9月12日的晚間8點32分,慶尚北道慶州市發生規模5.8的地震。之後得知,這是南韓自1978年開始觀測紀錄來最大規模的地震。正逢各電視台播送主要檔次新聞

節目(即晚間新聞)途中,JTBC《新聞室》比他台都更快將節目轉換為特別報導體制。當天剛好沒負責做報導、卻還留在報導局摸魚的我,接到部長一句「路上小心」後,就馬上南下慶州。 抵達慶州,已是午夜,這裡一片狼藉。一位服飾店老闆望著全倒的店舖玻璃窗、幾近失魂地站在建築物外啜泣表示:「真是恐怖到不敢再進店內了。」當我說道:「慶州市廳(市政府)沒通知任何消息嗎?」那位老闆反而抓著我,詢問目前傳進來的狀況。餘震持續的混亂夜晚,好不容易帶著幾件被子,來到小學操場上避難的人們,在帳篷或車子裡,勉強讓自己求眠。不管三七二十一就跑出來的一位年輕媽媽,大吐怨氣道:「市內連個通報廣播都沒有,我只顧救小孩就奔向門外

了。」在取得諒解後,我進去了他們好不容易才逃出的屋內。掉滿一地的抽屜櫃、為了救孩子而用來蓋住頭背的床墊,狼藉地被丟放著。 我們就這樣整整熬了一夜,在慶州市內各處,傾聽深陷恐怖而直打哆嗦的心聲。在餘震仍持續的第2天晚上,我把慶州民眾說出來的話,以現場報導形式播送出來;在竭盡全力聽取震災現場,那些被棄而不顧的人們所發出的聲音作祟下,我把6位民眾的訪談鑲進報導內,時間長達3分21秒,是普通報導的3倍多。所幸,報導局回覆「盡可能呈現出現場狀況」,批准了這則長篇報導。報導播出後,我們又接著以慶州市內的現場畫面轉播來作結,然後正要起身找地方吃晚餐時,有人拍拍我手臂說道:「我剛才好好看完報導了,很感謝

您把這裡的聲音傳送出來。」一聽到這句話,我的疲勞瞬間就像大雪消融般退去。成為記者後,我常聽到人家說「作新聞」,當時我才依稀感受到,原來一整夜弄出來的東西,就是眾人口中的「作新聞」的意義所在。 梨花女子大學學生們在炎熱夏天度過抗爭日子的校園、在朴槿惠總統的彈劾案交付表決時的國會議事堂前、在民眾們手持燭火的光化門廣場、在憲法裁判所宣布彈劾審理結果時的地鐵安國站十字路口、在崔順實女兒幼蘿,為規避司法當局與國民的檢驗,在丹麥奧爾堡的藏身處前、在世越號在船難發生3年,從水中被拉上岸時的木浦新港……去年夏天到今年夏天,我都有幸能在這些新聞現場就近觀察。我因為這份工作,得以時常進出人們口中的「歷史現場

」。我想了想,其實這些現場的所有事物,不只對我的記者生涯,那些日子裡,出現在那些地方的人們,也同時貫穿了我整個人生,留下一陣強烈記憶。 就這樣讓最強烈的記憶,往普通的記憶那一頭飛去的話,對填滿那些日子和那些地方的許多人,我會過意不去,所以這讓我覺得,必須趕緊把這些事物記錄下來,因為這些故事,日後或許能給誰帶來幫助也說不定。 撰寫此書同時,我一直感到苦悶。第一個煩惱是,我想按照自己的方式,讓記憶能在事實層面上,更忠實呈現,卻無法做到每個細節都正確到完美的地步─我參考了存放在智慧型手機的照片與簡訊、電子郵件、採訪現場用過的記事本,還有透過JTBC《新聞室》報導出來的影像與稿件,盡最大極

限要喚起那些記憶,即便如此,我還是要說,部分敘述仍可能會出現失誤,請大家予以諒解;但另一方面,我也期待,自己的這些記憶,也能與當時同樣身處現場的其他人的記憶,整合起來,成為更有意義的紀錄。 第二個讓人煩惱的,是看到記者前輩所寫的書,大多會安排講述記者精神或媒體的社會責任義務之類的主題出現;但對我來說,我連賦予這些題材的本事或知識都沒有。正式寫作此書前,一位年齡和我同為30歲前半的O前輩說道:「往後上了年紀,回過頭看自己寫的書,都會覺得難為情;就按照事實,持平公允地寫出來吧;如果在那耍帥、逞鋒頭的話,以後再回首,連你都會羞愧到臉紅的。」不管怎麼努力,好像寫出來的東西都會讓人面紅耳赤,聽了O

前輩的話,反讓我感到安慰。 這本書到問世為止,有賴許多人幫忙。在寫作上,主語雖設定為我自己,但書中大部分場景,顯然都是與許多同事共有的記憶。去年冬天,JTBC報導局社會二部的機動小組,每到週六上午,都要召開宛如軍事作戰一般的會議。白板上,畫有光化門廣場的粗略地圖與反朴槿惠遊行的路徑,並寫上每位記者各自負責的區域與任務,搭配好各個時間點要如何行動的交代事項,就這樣兵分多路四散在廣場後,我與同事們,偶爾會在幾個場景下碰到,我忘不了他們穿著電視台的藍色夾克、穿行在人潮裡的模樣;而舉著厚重攝影機,一起在現場奔跑的影像採訪組記者,他們的閃耀活躍,也一一浮現在腦海。特別是,前往德國與丹麥出差時,始終

和我一起奔波的李學振記者,為了傳遞更鮮活的現場,總是比我還要更快、更頻繁地行動。我也要為在追蹤鄭幼蘿時,寄給我具幫助價值的資料,並不吝給我建言的法務組與調查組同事致謝。我也不能漏掉待在木浦的幾個月來,絕大部分時間一起工作的李尚燁及延智煥記者,這兩位後輩記者,在冷清孤寂的碼頭岸上,溫暖地照料世越號船難未發現遺體的犧牲著與罹難者家屬。我還要除這些人外,沒法一同介紹的JTBC與《中央日報》前後輩同事,傳達感謝之意。 原本是計畫不以生硬的採訪紀實,而要用軟性的散文風格來寫這本書,結果還是無法擺脫報導文體。即便如此,我還是要對溫柔督促自己寫作,最終讓此書得已完成的高恩珠次長等「子音與母音」出版社相

關人士,獻上拍手。 在無任何因果關係、出乎意料下所發生的事,我們稱作「偶然」,在追蹤鄭幼蘿的過程,打聽到她隱身之處,讓她被展現在世人面前,也分明是偶然。每當採訪過程中,碰到想都沒想到的關頭,都是有懷著善意的人們相助,才得以辦到。 在這地球上,就算不知彼此存在而活著,都還是有陌生人,毫無異義信任我、向我欣然敞開心胸。還有神奇的是,不論在梨花女大、光化門廣場、還是木浦新港,懷著善心的人們總會出現,只是長相不同而已。我將這些接連出現的人們,看作是如點散開的善心,延續成線的面貌。對施予我好心,讓點與點順利連起的每位受訪者,我都要一併致謝。我相信,這些有好心的人們,如同必然一般偶然地出現,這

樣的事,往後也將繼續發生。 最後,對即便我接連出差採訪,也總是成為我力量的家人們,我希望此書能成為對他們的一個小小報答。我也要對常給我激勵打氣和聲援的妻子秞美,還有不知哪個瞬間起,從電視畫面中認出爸爸的女兒娥昀說一聲,我永遠愛你們。(請娥昀長大後看這本書,然後把讀後心得交給爸爸)而儘管我總有不足,對仍願意作為溫暖避風港的兩家父母,我也要獻上尊敬與感謝之意。 2017年冬 李嘉赫 採訪手冊1讓現場記者啞然無語的學生們世越號沉沒第6天,在安山一座殯儀館。那是下午5點左右,有位看起來並不是穿著檀園高中的制服,可能是國中同學或有更久交情的兩位罹難者友人出現。對那年紀的同儕朋友們而言,殯儀

館並非他們熟悉之處。即使如此,學校課一結束,為了要看看朋友,還是得鼓起勇氣過來。這兩個人,一位是瘦巴巴的男學生,另一位則是戴著粗大鏡框眼鏡、剪有馬桶蓋造型的男學生。兩人一進到殯儀館大廳,就默默無語地盯著顯示靈堂安置現況的螢幕上看。其中一位站了一陣子的朋友,對另一位朋友說出了我這六天採訪過程中,所聽到最刺痛人心的一句話。「要從二樓先去,還是先從三樓去?」他的話就代表,在這棟擁有三層樓的殯儀館內,兩位學生要道別的朋友,並非只有一兩人而已。整個國家都在哭泣著,採訪的記者也不例外。但想起在這巨大傷痛以後所發生的事,馬上就令人火大起來。合同搜查本部正忙於追究那幾位駕駛世越號的人的責任:幾點幾分誰在做什麼

事情,確認他們是不是只有在開船,並責怪他們沒為乘客負責,該做的事沒做到,並要為此讓他們付出代價。一群專家們在追究船的構造問題,又有另一群專家則在計較船上守則如何。這些事都非常重要,不應放過,得討個清楚說法,才能阻止同樣的慘案再次發生。但這樣追究與分析問題,已非首次。只要一發生大型事故,我們每次就只會這樣追究與分析問題,把過去既有的制度改掉,然後訂定出過去沒有的規則。雖然不知何時才會做好,世越號船難後,看來又會是以修改制度、然後訂出幾項過去沒有的規則告終,到時政府應該會印好數萬份的規則說明冊子,分送至全國各地吧,預料給媒體用的報導參考資料,也會大規模散發出去。說不定世越號船難,最後會以執政者低頭

哽咽說道「將盡可能不讓如此悲劇重演」的場景照片來收尾。想到船難可能真會以過去十幾年間一再重覆見到的那種問題應對順序來了結,讓人很快又起了雞皮疙瘩。所以現在的這個悲傷,必須深深地根植於我們腦海與心裡。我們要記住那些留著馬桶蓋頭、彆扭地造訪殯儀館靈堂,在現場只能哀苦長嘆地那些高中小朋友們,更要永遠記住那些穿上救生衣,卻因太過乖巧,只懂得遵照船內廣播指示而最終葬身海中的孩子們。

大鏡框進入發燒排行的影片

很多配件幾乎都用了好幾年,

我盡量把記得的型號跟價錢寫在下面,

沒有寫到的就不要再問囉~~~謝謝大家❤️

00:29 極簡主義者的 4 雙鞋子

1. 小白鞋/帆布鞋:SUPERGA|2750 Colors|NT$2,180

2. 馬汀皮鞋:Dr.martens|1461 mono 3孔|$4,266

3. 運動慢跑鞋:NIKE|W LODEN|$3,280

4. 編織涼鞋:Keen

02:30 極簡主義者的 2 頂帽子

1. 大圓帽:50%|$690

2. 毛帽

03:05 極簡主義者的 4 支手錶

1. 黑色皮革錶:Lavenda|$1,280

2. 運動防水錶:LEXON|TAKETIME NT$1,680

3. 銀錶:Q&Q

4. 金錶:MAVEN|Leaking Dawn 金色網帶 34mm|$5,834

04:50 極簡主義者的 2 支眼鏡

1. 文青復古大鏡框眼鏡:西門町路邊攤|$250

2. 金邊復古圓框墨鏡:西門町路邊攤|$250

05:22 極簡主義者的 2 組戒指

1. 銀色戒指組合:淘寶

2. 金色戒指組合:淘寶

06:23 極簡主義者的 1 條圍巾

1. 兩用披肩圍巾:忠孝復興地下街

👇【極簡生活】 15 個我用不到的東西|居然是別人的必需品!

https://youtu.be/Nu14fTElGSE

👇【簡化生活】 8 個東西改善生活|好物分享

https://youtu.be/mOEJicHxWDM

👇【膠囊衣櫃】 6 件衣服此生不能沒有你

https://youtu.be/fRoeIW4ca6I

👇【改變生活】 10 個習慣讓你更快樂更自由

https://youtu.be/DtHI_1xvboE

👇【極簡主義者的廚房】廚房整理收納術

https://youtu.be/Ajxzx4GSwc4

—

😊Follow NanaQ ⇊

IG: https://instagram.com/nanaq521

FB: https://www.facebook.com/nanaq521

—

😊Contact Me ⇊

mail: [email protected]

—

music by Clueless Kit - rain - https://thmatc.co/?l=C26936DD

#極簡生活 #極簡 #斷捨離 #極簡主義者

3D零件及射出成型模具之同步化設計變更

為了解決大鏡框 的問題,作者魏嘉成 這樣論述:

傳統射出成型模具的設計在進行圖面繪製時,不會特別留意圖面繪製的方式,因此對部分圖面執行設計變更後,則其餘圖面會因缺少關聯設計而無法及時修正,使得模具在設計變更時,需花費非常多的人力與時間進行圖面的修改與核對。為克服此問題,本論文嘗試建立一套於Creo 3D CAD環境下之作業流程,可望透過射出成型模具的設計,驗證該流程之設計變更能力,使所完成的模具擁有靈活且穩健之設計變更能力,當設計者對任何零件或模座進行設計變更時,所有相關的圖面及檔案都會自動進行修正,以維持所有零件之間正確的配合,達成同步化設計變更的目標。本論文以下列數種方式建立特徵間的幾何關聯:(1) 建立某特徵時,利用其他特徵的輪廓線

進行圖面尺寸的標註及設定限制條件、(2) 以其他特徵的輪廓線或曲面為參考來建立特徵、(3) 使用參數關係式將特徵中的數值傳遞給其他特徵、(4) 使用族表建立大量衍生零件,並透過替換零件的方式進行設計變更。雖然上述皆為Creo所提供的基本功能,但針對不同類型的零件與模具,其應用技巧就有其特殊性及細膩性,因此本論文使用兩組不同類型的零件及其模具進行關聯設計,分別為以端子與塑件所組成的金屬埋入射出(2D幾何)以及鏡框的塑膠射出(3D曲面),首先透過參數關係式的建立來改變端子、塑件、鏡片、模板及注道導套之外形尺寸,並通過修改參考特徵的輪廓線或曲面同步改變鏡框弧度、鏡框外形以及滑塊的位置,最終以零件特徵

間的幾何關聯進行模具中與其相對應部件的控制,完成零件與其模具的同步化設計變更。本論文除了詳述如何建立特徵的幾何關聯,也講述如何透過幾何關聯進行模具的設計,最終以2D幾何與3D曲面案例驗證所提設計變更作業流程之實用性。

回禮

為了解決大鏡框 的問題,作者村山桂子 這樣論述:

狐家和狸家成為鄰居,所以狐太太拿著一大籃新鮮好吃的草莓來到狸太太家送禮。 狸太太看著新鮮的草莓,聞起來香香甜甜的,心想應該還要送些什麼回贈給狐太太。看了看家裡,她送了新鮮的竹筍給狐太太當作草莓的回禮。 這下子,換到收了竹筍之后的狐太太傷腦筋,她該送什麼東西當作竹筍的回禮呢? 什麼?連孩子也被當成回禮,還說這不是什麼值錢的東西? 絕對令人出乎意料的情節,一定讓你捧腹大笑的結局,全部都在《回禮》中! 從文字的描述,不難看到狸太太和狐太太的個性,更可以從「回禮的回禮的回禮……」的內容中,欣賞文字堆疊的趣味。 圖像上呈現出她們送來送去的過程中,兩個家庭的細節變化,更是提供了

兒童培養觀察力的好作品! 本書特色 1.體會台灣諺語「吃人一斤,也要還人四兩」禮尚往來,怕占別人便宜的想法,本書將回禮的禮儀發回到淋漓盡致,連孩子和自己都當成回禮了,以輕鬆幽默的方式重現現代社會所需的禮儀,對孩童的社會行為成長也有正面的示範。 2.為了和讀者們一起重溫收禮和送禮的感動,青林國際出版舉辦送花給好友的活動,只要在活動期間內,前100名寄回書腰截角者,青林就會寄贈「花卉物語卡」給好友喔! 3.從狐太太和狸太太回禮來、回禮去的過程中,培養孩子對於畫面與環境的視覺觀察力與專注力,更重要的是能透過此陪同孩子建立良好的人際關係。 作者簡介 村山桂子 1930年出生於日本靜岡縣

。畢業於御茶水女子大學。 1955年曾獲得第二屆全國兒童文化教育研究大會童話大賽入選。 著有《小傑出門找朋友》、《我會嗎?》、《該睡覺了》。 繪者簡介 織茂恭子 1940年出生於日本群馬縣。畢業於東京藝術大學油畫系。 作品有《阿松爺爺的柿子樹》、《廁所特快車》、《狐狸之窗》等。 譯者簡介 曹俊彥 筆名王碩,1941年出生於台北。畢業於台北師範學校藝術科及台中師專。 一頭銀白色的頭髮,戴起大大鏡框的他,看起來就是一個切的長輩,總是可以和他一起討論圖畫書的趣味、創作的「眉角」……等。但聽他講故事時的同時,他又像是個老頑童,開心的分享好故事。 1965年畫第一本圖畫書《小

紅計程車》,其他圖畫書作品有《小黑捉迷藏》、《上元》、《赤腳國王》、《屁股山》和《大頭仔生後生》。 《回禮》是曹俊彥老師的第一本譯作!

劇本敘事中的家・國再造: 以李國修、紀蔚然、吳念真劇作為核心

為了解決大鏡框 的問題,作者許正平 這樣論述:

八〇年代的小劇場運動是臺灣現代戲劇與劇場發展上的分水嶺。在美學上,小劇場運動逐漸揚棄了盤桓臺灣戲劇創作年深日久的寫實主義,從實驗劇場開始,而前衛劇場,在八〇年代後半發展出反敘事、反文學性、反鏡框舞臺、去中心意義、解構的後現代劇場風格。在意識形態上,則從反共抗俄、大中國主義等由統治官方宰制的集體大敘述中解放出來,並與解嚴後勃發的本土主體意識呼應,勇於涉入過往被視為言論禁忌的種種議題,也各式的社會運動或政治場合現身,使劇場從過去的政策宣傳工具,一轉而為激進的社會抗爭利器。美學與政治的雙重轉向,造成的影響之一是,導演劇場的興起,劇作家與劇本的影響力式微,甚至遭到劇場排除。九〇年代後,雖純粹能以劇作

家身份持續寫作,並獲得演出製作的創作者,紀蔚然是其中之少數,但多數劇場創作者則同時擁有包括劇作家、導演、演員等複合式的創作主體,如李國修、王友輝、汪其楣等,而吳念真則是從電影的編導轉進劇場創作領域,足見此時期劇作家跨域之多元。本文試圖從美學與政治的二元對立分法中另闢蹊徑,觀察前衛劇場潮流與解嚴之後,實際投入劇本寫作並演出的李國修、紀蔚然、吳念真等三位劇作家作品,他們在導演做為創作主體的當代劇場裡發展出什麼樣的劇本敘述策略,衍異出新的美學形式?其中,編導演三位一體的李國修,以拼貼與後設的結構,打散線性敘事的封閉性與整體性,探問個體記憶的虛實真假;紀蔚然則透過「反傳統的敘事模式」,突出說話者的欲望

和主體,質疑寫實、客觀敘事的可靠性;從電影轉進劇場的吳念真則結合了通俗劇敘事與臺灣新電影的新寫實主義美學,將可能是規訓式的集體大敘述轉化成抒情的個人微型敘述。同時,也援引解嚴後臺灣文學學界的後殖民論述,及另外演繹出的本土後遺民寫作研究,討論三位劇作家在面對本土主體意識興起的新政治敘述時各自殊異的創作關懷。身為外省第二代的李國修面對主體意識的轉換,油然而生花果飄零的感嘆與焦慮,這樣的困境或許不完全來自於自己的不認同,而是本土情境本身所形成的排他性,他是一個被排擠出去的他者,於是,他只能後設式的透過自己的創作打造一個只有不在了的父親(和自己)存在其中的理想(家)國。對於本土主流論述對於家國的重塑,

紀蔚然則採取激進亦虛無的解構策略,集體的大敘述實則只是集體的妄想,明顯呼應了後殖民的多元差異觀點。吳念真則往往採取女性視角來觀照男性的敘述霸權,構成了家與國雙重壓迫下幽微的女性史詩。在美學與政治的雙線對照下,勾勒出劇本創作在集體敘述瓦解之後,如何重塑自身的敘述策略,又如何回應現實的多元發展。

大鏡框的網路口碑排行榜

-

#1.你身上有LCL的味道嗎?EVA STORE推出《福音戰士新劇場版

... 款來攻占各位喜歡大咪咪好女人的粉絲,戴上真希波的眼鏡,有沒有香香的呢XD。鏡框採用耐用耐摔的化學纖維,鏡片本體則可以有效阻絕紫外線的傷害。 於 www.toy-people.com -

#2.光學眼鏡鏡框 - Geek Chic 宅時毛

分類 · 所有光學眼鏡鏡框 · acetate板材框 · black黑色 · demi玳帽色 · frame光學鏡框 · funtional功能性鏡框 · large偏大鏡框 · nosepad金絲鼻墊 ... 於 gceyewear.com -

#3.剛剛換了一副眼鏡以前都是小鏡框這次換了大鏡框剛開始戴不 ...

瞳距的距離不知道有沒有加工好,如果資料全部做正確的話,就是你習慣性的問題了。眼睛習慣了小框眼鏡,換粗框而且大框的鏡框,一時之間是會不適應的,建議 ... 於 www.diklearn.com -

#4.2021眼鏡推薦Top5,「透明鏡框」最流行,就算近視也要走在 ...

氣質的代表絕對會想到金屬細框,淡淡的玫瑰金,讓整體看起來更溫柔,再搭配上加大的方形框款,還有修飾臉型的作用,戴上簡直是自帶仙氣,今夏想成為氣質 ... 於 www.bella.tw -

#5.大鏡框眼鏡-新人首單立減十元-2021年8月 - 淘宝

去哪儿购买大鏡框眼鏡?当然来淘宝海外,淘宝当前有35559件大鏡框眼鏡相关的商品在售,其中按品牌划分,有銘戴153件、造夢師45件、盜夢者21件、MAI.ENG/麥萌36 ... 於 world.taobao.com -

#6.【E-096】復古大鏡框時尚眼鏡 - WC for Ladies

【E-096】復古大鏡框時尚眼鏡. 建議售價. NT$690. 商品編號: E-096. 顏色. 白粉框黑片 黑框黑片 豹紋框黑片. 此商品參與的優惠活動. 加入購物車 立即購買 聯絡店家 於 www.wcforladies.com -

#7.小臉神器時尚大鏡框眼鏡/兩色【853108】 - 熱銷排行

小臉神器時尚大鏡框眼鏡/兩色【853108】. 全店,全台滿千免運. 全店,海外- 結帳金額滿NT$1588免運費優惠. NT$390. NT$349. 顏色 : 黑. 數量. 加入購物車. 商品預購中. 於 www.kklee.co -

#8.客戶評論: Eyekepper 大號鏡框女士老花眼鏡 - Amazon.com

在Amazon.com 上找出對Eyekepper 大號鏡框女士老花眼鏡- 時尚超大老花眼鏡, 藍色有用的客戶評價及評價得分。 閱讀我們的用戶對產品作出的誠實,公正的評價。 於 www.amazon.com -

#9.大鏡框防霧護目鏡-Check2check巧朵恰克快時尚購物平台

鏡框總寬:約16cm 鏡高:約5.5cm 鏡腿長:約11.5cm 材質:PC 商品內容物:護目鏡*1. 防疫必備用品防止飛沫防風防塵防霧鍍膜層佩戴不起霧大鏡框可搭配眼鏡使用通用型男女皆可 ... 於 www.check2check.com.tw -

#10.Chloe oversize 大鏡框飛行眼鏡- MiSs Red M.S.R美日代購

Chloe oversize 大鏡框飛行眼鏡. $4380. 加到購物車. 商品描述. 鏡面57mm. #. 你可能會喜歡. Tommy 小麻花針織上衣. $1580. Nike男生白棉tee. 於 store.fbbuy.com.tw -

#11.青春豬頭少年不會夢到戀姊俏偶像 - Google 圖書結果

頭髮綁成略鬆的時尚麻花辮,臉上戴著大鏡框平光眼鏡,大概是姑且喬裝了一下吧。「為了我這麼努力,我好開心。」今天的麻衣是任何人怎麼看都看得出來的約會打扮。 於 books.google.com.tw -

#12.大鏡框- 優惠推薦- 2021年11月| Yahoo奇摩拍賣

在Yahoo奇摩拍賣找到14筆#大鏡框商品,其中包含了手錶與飾品配件等類型的#大鏡框商品. 於 tw.bid.yahoo.com -

#13.山邊眺望:基隆二手書店「魚曰」與眼鏡行「視迅」打造在地視野

有了家鄉的信任支持,這次他們可以夢得更大一些。[啟動LINE推播]每日重大 ... 質地堅實卻輕便,製成的鏡框平均每支重量僅8公克。除了輕巧,對鏡框設計 ... 於 www.storm.mg -

#14.大鏡框- 優惠推薦- 2021年12月| 蝦皮購物台灣

買大鏡框立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超 ... 【現貨熱賣】大鏡框眼鏡黑款眼鏡G家復古眼鏡架tr90眼鏡框防藍光平光鏡網紅素顏 ... 於 shopee.tw -

#15.宿遷中學高二年級創新部召開期中總結大會 - 中國熱點

看著視頻里的自己,大鼻子大臉大鏡框,總覺得自己長得不符合大眾標準審美,害怕露臉被評價、害怕被否定、害怕遇到鍵盤俠,害怕被攻擊後一蹶不振… 於 chinahot.org -

#16.BVH 貓眼大鏡框太陽眼鏡VIIVII Col1 | JANJOY 講樂

BVH 貓眼大鏡框太陽眼鏡VIIVII Col1. $2,500. 規格型號 VIIVIICol-1 庫存狀況 現貨. 購買數量. 1, 2, 3, 4, 5. 加入購物車. 結帳. 加入願望清單. 加入商品比較. 於 www.janjoy.com.tw -

#17.快裝隱藏式側拉鏡架(含鋁框鏡片)W3K01000 - 巧晟裝潢五金 ...

原木大把手 · 掛勾/衣鉤/衣架 · 單勾 · 多勾 · 衣架 · 鏡珠/一點掛 · 不銹鋼鋼索 · 三角架/內彎角 · 三角架. 於 www.datou.com.tw -

#18.鏡框加大- 人氣推薦 - 露天拍賣

共有267個搜尋結果- 露天拍賣從價格、銷量、評價綜合考量,為您精選和鏡框加大相關的商品. 於 www.ruten.com.tw -

#19.警告!大鏡框眼鏡美觀?這些人都不適合佩戴 - 每日頭條

特別是一些偶像劇裡面,更是常見到大鏡框眼鏡,所以它便成了近視人群配鏡的時尚追求。那麼,大框眼鏡真的適合嗎? 據都市現場報導指出,中消協公布了一個 ... 於 kknews.cc -

#20.大鏡框水滴型造型墨鏡遮陽防曬百搭時髦潮流太陽眼鏡

Musi創意玩星球再來一隻男女皆可戴的太陽眼鏡太陽這麼大天氣這麼熱開車時出去玩耍時出國度假時都有覺得太陽大到眼睛睜不開的時候吧!! 開車看不到路拍照眼睛瞇瞇的來一 ... 於 www.musi.com.tw -

#21.Rodenstock羅敦司得-2021新款鏡框

羅敦司得2021年新款鏡框,板料系列發想於著名美國歌手與演員Frank Sinatra常戴的經典紳士款;鈦系列則搭配RXP®元素讓輕盈的鏡框也能擁有多樣化的 ... 於 www.rodenstock.com.tw -

#22.墨鏡推薦復古方型大框透明邊金屬鏡框抗UV太陽眼鏡(三色)

復古方型大框,時尚感十足;獨特透明邊,與眾不同又好看;抗UV400阻擋紫外線,保護眼睛. 於 shop.rootfocus.com.tw -

#23.大鏡框| 精品,包包與服飾配件 - 樂天市場

大鏡框 在精品,包包與服飾配件中符合的大鏡框優惠商品列表通通都在Rakuten樂天市場的精品,包包與服飾配件網路購物商店!想找到最新、最優惠划算的大鏡框推薦嗎? 於 www.rakuten.com.tw -

#24.臉型該搭什麼眼鏡框最適合呢?基本搭配攻略圓臉/方臉/長臉 ...

我的臉型該搭什麼框呢? 這是大家最常問的問題top3。 選擇眼鏡是一門大學問:適合自己臉型的鏡框絕對能為自己大加分;選到不適合的眼鏡可真是花了錢 ... 於 visualtech.pixnet.net -

#25.眼型偏頭痛:它是什麼? 如何治療?

... 鏡片:類型與材質 · 防反射及防眩光鍍膜 · 驗光處方:驗光處方結果有多糟 · 眼鏡鏡框. 眼鏡鏡框 ... 此盲點會變大,導致您無法安全駕駛或用受影響的那一眼閱讀。 於 www.allaboutvision.com -

#27.SPEAK UP ! 雙語會話

... 笑,戴這個眼睛會變好大! B: 那是凸透鏡,是遠視才需要戴的。近視眼要戴的是凹透鏡。 A: 這個塑膠鏡框有點太厚重,我戴這個看起來很像書呆子。 於 www.taipeitimes.com -

#28.眼鏡x 臉型,怎樣搭配最適合自己?秒懂的小臉挑選攻略!

普遍來說鼻距、鏡框高&寬. 都會蠻符合大部分人的臉型,. 所以可以看到model戴任何一款. 都不太會有大問題~. 相信你們也可以的! 希望透過文章能幫助大家了解如何挑選 ... 於 www.klassiceyewear.com -

#29.6種臉型搭哪種鏡框最適合?「選對眼鏡」異性吸引力提升75%!

如何識別:面部比寬度更長。額頭,臉頰和下巴的寬度幾乎相同。適合眼鏡:使用線條鮮明且大而寬的框架。 2. 於 www.teepr.com -

#30.「復古文青眼鏡」推薦!3種最受台、港、韓女星歡迎的眼鏡款式

其實文青眼鏡也有很多種類,除了不同鏡框款式類型外,還有不同材質的選擇。不妨參考一下各大女星們的眼鏡款式與配搭,從而挑選適合自己臉形與風格的 ... 於 www.cosmopolitan.com -

#31.眼鏡瘋狂時代|浮誇鏡框曾經是大明星的象徵標誌 - every little d

... 是遇到大明星了! 標籤: 周星馳, 下功夫, 金絲眼鏡, 鏡框, 鏡片, Oliver Goldsmith, Anglo American Optical, Elton John, 眼鏡瘋狂時代, 太陽眼鏡. 於 everylittled.com -

#32.眼鏡族必須知道的10個觀念 - 光明分子

大鏡框 看似修飾了臉型,過大的厚鏡片卻讓眼睛看似更縮小,導致反效果。 其實挑選鏡框時,只要寬幅跟臉差不多,鏡片下緣有一點點削到顴骨,就可以達到修飾效果, 於 www.beoptic.com -

#33.【順豐包郵送上門】男女大框開車太陽鏡(紫色框白片 ...

喺Hong Kong,Hong Kong買【順豐包郵送上門】男女大框開車太陽鏡(紫色框白片)#N50_001_036 ... 保證真貨近視眼鏡, 鏡框可自配再用鏡框係水晶超靚. 於 www.carousell.com.hk -

#34.金屬感大鏡框眼鏡【C20054005】

[24hr快出] 金屬感大鏡框眼鏡(現貨)【C20054005】 · 穿搭款式WEAR STYLE · 產品資訊INFORMATION · 尺寸規格SIZE CHART · 試穿報告FITTING REPORT ... 於 www.space-picnic.com -

#35.大鏡框的價格推薦- 2021年11月| 比價撿便宜

大鏡框 價格推薦共1439筆商品。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好夥伴。 於 www.lbj.tw -

#36.大鏡框購物比價- 2021年11月| FindPrice 價格網

大鏡框 的商品價格,還有更多IDEA 大鏡面蛙鏡成人非滑雪鏡護目鏡游泳戲水戶外運動個性男女泳鏡大鏡框相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice價格網讓你快速找到最便宜的 ... 於 www.findprice.com.tw -

#37.媒體評「家長持證上崗」:可以引導但不宜「法外加檻」

上世紀90年代,一些地方民政部門搞搭車收費,包括搞婚前性教育,搭售婚紗照、鏡框,要求訂閱雜誌等,否則就不予登記結婚,讓結婚登記變成了「雁過拔 ... 於 news.sina.com.tw -

#38.臉型與鏡框選配完美指南! | GQ瀟灑男人網

推薦類型有CRANE 或DOUGLAS 復古膠框眼鏡。 X:建議選擇與臉部同寬的樣式,太大的鏡框鏡面,會遮掩臉部優勢。 方形臉. 於 www.gq.com.tw -

#39.|桃園|Prize台灣好眼鏡X大視界眼鏡。鏡框純正MIT。傳統 ...

Mar 11. 2021 23:26. |桃園|Prize台灣好眼鏡X大視界眼鏡。鏡框純正MIT。傳統眼鏡行下的開放透明化配鏡。就在離家不遠處。 865. 創作者介紹. 於 pige8436.pixnet.net -

#40.佳士得中國書畫專場攬HK$2.96億張大千潑彩包辦成交冠、亞

張大千是本年書畫市場最炙手可熱的人物,各大拍賣行皆以這位潑墨潑彩大師的 ... Lot 1178|張大千(1899-1983)《雲山居隱》設色絹本鏡框(成交冠軍). 於 hk.thevalue.com -

#41.大鏡框火爆的今天,高度近視應該怎麼選? - 人人焦點

昨天寫了愛護眼睛的小祕籍,今天分享幾個近視尤其是高度近視,在選擇大鏡框眼鏡的時候應該注意什麼。 最近流行的呆萌大框鏡架,顯臉小,夠時尚。不過鏡框越大,眼鏡片 ... 於 ppfocus.com -

#42.PChome商店街:台灣NO.1 網路開店平台

雙12年終大促!PChome商店街商店數超過120000家店,是台灣店家數最多的電子商務購物平台。商店街開店目前推出跨店宅配$0免運、24h快速到貨、四大超商取貨優惠等服務, ... 於 www.pcstore.com.tw -

#43.散光、高度近視為什麼不可以選擇大鏡框 - 有備資訊

近年來新潮、大鏡框受到不少年輕人的青睞,感覺戴上大鏡框美觀、時尚、還能顯臉小,其實不然,不是所有人都能戴、都適合的,特別是高度近視、散光的 ... 於 uabei.com -

#44.康文署呈獻「冬日開懷集」系列:《極限都市》雜技電影

... 設計,配合原創音樂和數碼錄像投影,為大小朋友帶來無限歡樂和驚喜。 ... 對鏡框式舞台的掌握和與不同藝術範疇的導演合作,為作品注入新元素。 於 www.info.gov.hk -

#46.眼鏡怎麼選,優雅又減齡?時尚顧問:把握5重點,替氣質加分

眼睛小或眼神溫和者,適合細鏡框;眼睛大或眼神銳利者,挑粗鏡更顯氣勢。眼鏡尺寸有大 ... 依據臉型平衡理論,臉型長的人,適合戴「扁鏡框」的眼鏡。 於 www.fiftyplus.com.tw -

#47.【大鏡框】 2021熱銷推薦 - 生活市集

大鏡框 大家都在生活市集買!熱銷大鏡框排行大整理,以及瑜珈褲和褲子。快速出貨七天鑑賞無負擔!生活市集,買不完的生活好物~ 於 m.buy123.com.tw -

#48.戴大鏡框的眼鏡很難適應嗎,戴久小鏡框的眼鏡換大鏡框的眼鏡 ...

好像正好相反。大鏡框大鏡片有點沉,壓鼻子。但是大鏡片視野開闊了很多。 我從大鏡片換到小鏡片適應了好長時間,開始都有些 ... 於 www.betermondo.com -

#49.復古透明大鏡框眼鏡 - loved 飾品

復古透明大鏡框眼鏡. 至12/08 08:00截止 全店,11月限時滿額$2500贈訂製托特包. 指定分類,海外地區滿2999免運費(部分優惠商品除外). 於 www.lovedbylyla.com -

#50.省錢有道生活更快樂 - Google 圖書結果

此外,將炫麗多彩的裝飾畫,裝在一塵不染的大鏡框裏,挂在牆上,也能改變住所的整體效果。正確的挂法是,要首先確認牆壁的材料類型。在木質結構的情況下,可用螺釘予以固定。 於 books.google.com.tw -

#51.[小教室.驗光師教你挑鏡框] - 靈魂之窗眼鏡

而遠視眼使用的凸透鏡雖然會讓眼睛稍微變大,但造成的像差一樣會讓臉部邊線看起來向外膨脹,因此仍然建議選擇比較小的鏡框。 除了像差以外,高度數的鏡片重量也會影響整隻 ... 於 wttsoul.com -

#52.鏡框材質介紹,材質比較幫你挑選最符合需求的鏡框!

木質:硬度高,可調性不大,且置潮濕處易發霉,保存不易,不適合常運動和易流汗者配戴,但木質帶有復古書香氣息,而且每隻紋路都不同,仍深受重質感者喜愛。若偏愛木頭質感 ... 於 aura-optica.com -

#53.生命書:聖經中的大智慧 - 第 18 頁 - Google 圖書結果

命書聖經中的序大智慧是──諾頓的辦公室裡掛著一幅來自《聖經》話語的鏡框──「上帝的審判比預料的來得快。」正是在這面鏡框的背後,藏著諾頓的保險櫃。 於 books.google.com.tw -

#54.哪種類型的眼鏡最適合我? - 台灣蔡司

這樣才能確保眼鏡完美配合你的臉型,並能凸顯你的眼睛。 再次提醒各位,凡事都有例外。很多配戴者的眉毛被粗框的時尚鏡框或大鏡片遮蓋了。在 ... 於 www.zeiss.com.tw -

#55." 大鏡框配鏡片" 到底好不好口勒???

TOMOKO 我最近愛上戴眼鏡--> 所以去哪兒都戴眼鏡--> 啾今天要和大家介紹的是" 眼鏡" 這個對某些人來說很重要但. 於 tomoko8527.pixnet.net -

#56.俐落大方形膠框平光眼鏡- 柒彩年代(飾品配件)

俐落大方形膠框平光眼鏡. 素面鏡框/中性款式. 全館滿5百7-11免運費(鐘類除外). No. Y375_1. $249. 23 件已售出. 商品顏色:. 商品尺寸:. [請選擇]. 於 www.bangenter.com.tw -

#57.復古眼鏡【有哪四大種類可以選擇】該怎麼挑一付適合自己的鏡框

有特色的復古眼鏡這麼多該怎麼挑到自己適合的,如金屬框/細框/圓框/半框只要造型對了,都是很復古的,那一般的鏡框跟配眼鏡(光學鏡框)的鏡框有什麼 ... 於 www.mencolorful.com -

#58.[心情] 回彰化遇到的溫情小插曲- 看板ChangHua | PTT台灣在地區

然後他手上拿著一支眼鏡,是那位身心障礙者的眼鏡,一邊鏡框是用膠帶黏的,我也不好意思叫老闆快一點,後來老闆又跑了出去…. 我就看到身心障礙者的臉 ... 於 ptttaiwan.com -

#59.隱形眼鏡| 仁愛眼鏡Howard Eyewear

類型. 光學鏡框. 太陽眼鏡 · 品牌. 7080. agnes b. Alain Delon. Adidas. ARNOLD PALMER · 框型. 橢圓形. 長方形. 圓形. 正方形. 旅行者 · 框別. 全框. 半框. 無框 · 材質. 於 theeye.tw -

#60.亮眼彰化好睛彩長者視力我守護- 《旺來報》 - 中國時報

字級設定:小中大特 ... 提供的檢查服務有視力檢測、色盲檢查、黃斑部篩檢、現有配戴眼鏡檢測度數、視力狀況差異性及適用性,並調整及清洗鏡框,於108 ... 於 www.chinatimes.com -

#61.大鏡框護目鏡 - 松果購物

眾多網友推薦的大鏡框護目鏡就在松果購物,除了實惠的價格,快速到貨、七天無條件鑑賞 ... OT SHOP[現貨]太陽眼鏡台灣製抗UV 偏光近視套鏡掀開活動式鏡框防風護目鏡P01. 於 m.pcone.com.tw -

#62.寶島眼鏡商品專區

強檔/熱門活動. 最新主打系列 . Disney-Star Wars┃全新AR試戴 · Selecta | 復古潮流全系列8折 · PUMA | 2021全球獨賣新品七折. 週年慶優惠興時代 最強鏡框優惠. 於 www.formosa-optical.com.tw -

#63.天使霓裳泳鏡夏日戲水大鏡框潛水浮淺面鏡(2011-共7色) 白

泳鏡夏日戲水大鏡框潛水浮淺面鏡(2011-共7色)AngelHoney天使霓裳 產品內容物與規格說明/保固資訊:商品規格品牌AngelHoney適用對象大人鏡片度數無度數鏡片功能廣角設計, ... 於 www.books.com.tw -

#64.鏡框設計| 大舜實業股份有限公司

鏡框設計. 我司產品追求提供給使用者最佳的保護,面對如工作上的危險環境,或是一般休閒和體育 ... Fit over - 大鏡框設計供光學眼鏡配戴者於工作時配戴保護眼部安全。 於 www.daysungroup.com -

#65.镜框测量指南

外渐进片(多焦镜片)中的双光部分或远视部分位置过高。 镜框鼻梁部分过窄。 眼睛到镜片之间的距离过大。 下列情况可能需要调小鼻垫之间 ... 於 www.selectspecs.com -

#66.臉大的人戴大框眼鏡適合還是小點的鏡框? - 優幫助

所以大量應該選擇鏡框比較大的,這樣還能夠遮擋大臉,而且眼鏡腿一定要選擇那種細的會比較好看的哦。 鏡框的形狀. 儘量避免配戴與您的臉. 型太類似的鏡框 ... 於 www.uhelp.cc -

#67.冬日開懷集|由雜技舞蹈到互動直播三場合家歡節目感受假日氣氛

... 對鏡框式舞台的掌握,令他們在同類表演中別具一格之餘,亦富有新鮮感。 ... 聖誕到一月假期最適合「一家大細」出去「睇show」,「冬日開懷集」三 ... 於 www.hk01.com -

#68.鏡框大

鏡框 大. #希望五官變更立體?. 膠框眼鏡鏡框-大威靈頓框-TR-Hulk $1,200 $2,180 組合不加購套組清潔貘套組(補充罐+隨身組)☆原價$580,加價購只要$300 ... 於 dentiartclinicadental.es -

#69.[心情] 回彰化遇到的溫情小插曲- ChangHua - PTT網頁版

然後他手上拿著一支眼鏡,是那位身心障礙者的眼鏡,一邊鏡框是用膠帶黏的,我也不好意思叫老闆快一點,後來老闆又跑了出去…. 我就看到身心障礙者的臉 ... 於 ptt-web.com -

#70.請問可以讓眼鏡店用這個新鏡片配個小鏡框嗎? - 雪花台湾

左右都是400多度,右眼有100度散光,昨天才配的眼鏡,戴上感覺下部邊緣看東西變形,右邊緣看著也很難受,配好回家後才知道大鏡框的危害,我想著能不能 ... 於 www.xuehua.tw -

#71.大鏡框

電鍍平光超大鏡框防水防霧成人泳鏡(YY-6621)-炫彩紅黑**柔軟矽膠材質,配戴舒適** 超大電鍍鏡框泳網路價$ 629. 大鏡框價格推薦共1,504筆商品。 於 www.budzak.me -

#72.挑選鏡框- 臉型配眼鏡懶人包 - FitGlasses

推薦閱讀... 為何需要駕車鏡片與三大駕車鏡片比較分析 配眼鏡,舒壓鏡片|數位鏡片常見的問題? 高度近視如何挑眼鏡?獨家高度近視挑框密技! 瞭解兒童近視控制鏡片懶人 ... 於 www.fitglasses.com -

#73.OWNDAYS 線上購物專區|眼鏡・太陽眼鏡(墨鏡)

平價時尚品牌眼鏡OWNDAYS,隨時發表最新眼鏡、太陽眼鏡/墨鏡等多樣款式。時尚眼鏡、太陽眼鏡/墨鏡1990元起!無論任何度數,薄型非球面鏡片追加費用0元! 於 www.owndays.com -

#74.#求推薦想找'大'鏡框!! - 穿搭板 | Dcard

最近正打算配近視眼鏡,不過實在是碰到了些困難⋯⋯,就是,臉很大找不到適合的眼鏡!!,去看過jins試帶過,也去過一般眼鏡行,都找不到我適合的鏡框 ... 於 www.dcard.tw -

#75.警告!大鏡框眼鏡美觀?這些人都不適合佩戴! - 壹讀

對於近視的人來說,戴上一副眼鏡有礙美觀,因此為了給近視人群塑造完美的形象標準,商家打造出了眾多的大鏡框眼鏡,而如今選擇這種眼鏡也已經成為一種 ... 於 read01.com -

#76.書法| 世界新聞網

陝師大收集千片銀杏葉為新生延續15年傳統. ... 107歲馬識途出版甲骨文筆記懷念西南聯大名師 ... 父親興奮地在客廳裡踱步並觀賞四壁鏡框,總覺得少了些什麽。 於 www.worldjournal.com -

#77.大鏡框| 2021 年10 月 - Pinkoi

大鏡框 的搜尋結果- 134件。百萬會員好評的大鏡框盡在Pinkoi,新會員首購不限金額即免運,最高折NT$200!Pinkoi 堅持用好品味、客製化的獨特設計,實現每個人對生活詮釋 ... 於 www.pinkoi.com -

#78.用偏大形鏡框變身| zoffhk

意味著最可愛的Olchaig style,成為一種亞洲潮流趨勢,正引起大家關注。為了成為這樣的Olchaig女性,為你推介必備的「偏大形鏡框」!曾配戴偏大形鏡框具影響力的 ... 於 www.zoff.com.hk -

#79.男生大鏡框眼鏡的價格推薦- 2021年12月| 比價比個夠BigGo

男生大鏡框眼鏡價格推薦共170筆商品。包含170筆拍賣、5筆商城.快搜尋「男生大鏡框眼鏡」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#80.【穿搭】圈圈眼鏡不論文青或復古鏡框應有盡有時尚好穿搭的 ...

【穿搭】圈圈眼鏡不論文青或復古鏡框應有盡有時尚好穿搭的台灣本土品牌台北圓山配鏡 ... 庫倫店,而找到一副敲打鍵盤撰稿時、外出穿搭溜搭時~動靜皆宜的大框面復古 ... 於 fanyu58.pixnet.net -

#81.大框墨鏡- momo購物網

【MEGASOL】UV400防眩偏光太陽眼鏡時尚女仕大框矩方框墨鏡(細緻大框神奇魔杖鏡架反光鏡片1942F-3色選). $ 374 登記 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#82.[問卦] Pan Piano本人是不是有戴眼鏡??? - Gossiping板

推huangtzuhao: 看這鏡框近視度數應該是大B小C13F 101.12.89.131 台灣11/30 19:31. 推jjelm: 專業…14F 114.43.187.79 台灣11/30 19:31. 於 disp.cc -

#83.【Docomo】輕量包覆式套鏡大版型鏡框設計可完整 ... - 東森購物

【Docomo】輕量包覆式套鏡大版型鏡框設計可完整包覆近視眼鏡大眼鏡尺寸專用套鏡偏光鏡片設計 · 可完整包覆近視眼鏡包覆性佳 · 抗UV400、抗強光、抗眩光 · 偏光鏡片製程高規格 ... 於 www.etmall.com.tw -

#84.大鏡框套鏡-PTT/DCARD討論與高評價網拍商品-2021年10月

大鏡框 套鏡在-PTT/DCARD討論與高評價商品,提供男生大鏡框眼鏡、韓國流行大鏡框眼鏡、加大鏡框在露天、蝦皮優惠價格,找大鏡框套鏡相關商品就來飛比. 於 feebee.com.tw -

#85.Zhao Shao'ang | 2089 Artworks - Pinterest

在宴会上、年龄最大、名望最高的大画家陈半丁老人兴奋地宣布:他 ... (#1209) 趙少昂銀杏鳴蟬| 設色紙本鏡框一九五一年作. View auction details, art exhibitions and ... 於 www.pinterest.com -

#86.風格鏡框- W系列 - 樂活眼鏡

不會出現因經常開合造成螺絲松脫問題,讓眼鏡堅固耐用,然而卻是目前市面上最輕盈如羽的款式。 在力求精準的世界裡,工藝是否能極致展現正是能否成功的一大關鍵,經過PE電鍍 ... 於 www.lohasglasses.com -

#87.有哪位板大可以推薦鏡框嗎??(大臉專用XD) - Mobile01

最近覺得我的散光有日漸加深的感覺想挑一付好的鏡框但是問題是我的臉很寬外加耳朵到眼睛的長度也很長我去試戴過MASAKI的框鏡腳長度真的有點不足不知道 ... 於 www.mobile01.com -

#88.潮牌眼鏡框怎麼選擇 - kks資訊網

鏡框 形狀要能平衡臉型比較鏡框上下緣,如果下緣大則下顎會顯胖,下緣小則下顎會顯瘦。因此,臉稍胖的人要選擇下緣微縮的鏡框,下巴較瘦的人則以下緣微寬的 ... 於 newskks.com -

#89.最適合你的「瘦臉鏡框」,電腦都幫你選好了!全台唯一眼鏡試 ...

但鏡框造型百百種,只有好的會帶你上天堂,究竟該如何選擇適合自己的顯瘦款? 與其在茫茫框海裡尋找,不如靠電腦分析告訴你答案!MIT專業眼鏡品牌鏡客 ... 於 www.beauty321.com -

#90.亮黑大鏡框 方形眼鏡 1820-C1-18

產品資訊: 名稱/編號: 2is-1820-C1-18. 材質: 手工板材. 鏡框色系: 黑色,透明. 鏡框類型: 全框. 保養: 1年免費保養. 產品類別: 板材手工鏡架. 於 www.2istoeyes.com -

#91.防霧雙層鏡面大鏡框雪鏡可戴眼鏡滑雪鏡雙層鏡面雪鏡滑雪大 ...

【滑雪系列】可戴眼鏡台灣製滑雪防霧雪鏡-大鏡框 · 1.材料:TPU框+PC鏡片/進口抗UV球面鏡片 特點:時尚,99%防霧,防沙,舒適,表面硬度高,耐化學性好,增加了彈性使不易 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#92.20世紀末中國戲劇思潮流變與詮釋 - 第 281 頁 - Google 圖書結果

18突破了傳統鏡框劇場的美學觀念。當然,也有人在原有的大劇場中對鏡框式舞臺進行改良。如北京人民藝術劇院從1980年到1987年間,演出的《公正輿論》、《野人》、《上帝的 ... 於 books.google.com.tw -

#93.{腐堡}遇見﹝五﹞ | 方格子

輕挑的眉頭動了一下,何宇往上托了鏡框,好奇的湊過去。「不想說,讓我靜靜⋯⋯」這下可好了,何宇雖然有萬分滿點的熱血,興致高昂地想知道到底發生 ... 於 vocus.cc -

#94.2021新舞臺藝術節驚喜開箱劇場虛實整合 - 天下雜誌

... 今年藝術節以『助力藝文轉型』、『力挺藝文公益』兩大主軸,攜手表演 ... 虛擬實境,打破鏡框式觀賞模式,讓觀眾與舞者「身體共感」;優人神鼓x濂 ... 於 www.cw.com.tw -

#95.眼鏡・墨鏡・時尚眼鏡| JINS台灣| JINS TAIWAN

2021臺灣服務業大評鑑JINS 榮獲金牌獎 · View All. 所有鏡框東京設計. 無論任何度數追加費用都是0 元. 無論何處製造堅持嚴守『日本品質』. 當日交件服務的領導者. 於 www.jins.com -

#96.太陽眼鏡Polaroid PLD 6154/F/S Asian Fit Polarized KB7/EX

品牌: Polaroid; 性別: Unisex; Year: 2021; 鏡框顏色: 灰色; 鏡片顏色: Grey Silver Mirror Polarized; 眼鏡框形狀: 方形; 框架樣式: 全框; 鏡架物料: Polycarbonate ... 於 www.smartbuyglasses.com.tw -

#97.戴什麼鏡框最顯小臉?秀智、Hani都愛用的墨鏡CARIN - 妞新聞

其實圓鏡框真的沒這麼可怕,跟著秀智一起挑墨鏡,圓臉也不用怕戴上圓框眼鏡 ... 這個品牌很擅長圓框大鏡面的設計風格,而本身臉型比較圓潤的秀智戴上 ... 於 www.niusnews.com