天主教的神的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李銳寫的 張馬丁的第八天 和何震鋒的 我是這樣讀莊子的都 可以從中找到所需的評價。

另外網站基督教與天主教的分別? - 1QUIZZ.COM也說明:首先,應該先說明的是,這裡的基督教指「新教」,即是於公元16世紀初葉自羅馬教庭(天主教)分裂出去的教派。天主教和基督教相同的地方就是大家都承認天主/上帝,是「一神 ...

這兩本書分別來自麥田 和青森文化所出版 。

亞洲大學 社會工作學系 謝玉玲所指導 羅曉芬的 社會服務的靈性關懷 ---以天主教的神父與修女爲例 (2019),提出天主教的神關鍵因素是什麼,來自於靈性、靈性關懷、職場靈性、天主教社會服務精神。

而第二篇論文國立中興大學 歷史學系所 林正珍所指導 曾翊宸的 天主教在中部之區域發展與社群連結之研究-以天主教聖母聖心修女會為例 (2015),提出因為有 天主教、聖母聖心修女會的重點而找出了 天主教的神的解答。

最後網站天主教和基督教的区别 - 信德网則補充:基督教中有的教派接受信奉,有的教派如惟一神派和耶和华见证人派则予以否认,他们只信有一个天主,不信一个天主有三位:父、子和圣神。关于耶稣所立的七件 ...

張馬丁的第八天

為了解決天主教的神 的問題,作者李銳 這樣論述:

亂世紛擾中的人性探索! 當代中國最受尊重的作家之一--李銳,最具思想深度的小說 《中國時報》二○一二開卷好書獎|年度好書‧中文創作 全書以中國華北各地教案為主軸,講述西方傳教士與當地人民及其信仰的種種糾葛…… 所謂信仰是親愛精誠的奉獻,還是身不由己的耽溺? 信仰帶來的是虔誠與救贖,或竟是傲慢與偏見? 「你們的世界留在七天之內,我的世界是從第八天開始的。」 王德威專文導讀 《張馬丁的第八天》將焦點指向一九○○年的義和團事件——近代中國面向世界最狂亂、也最屈辱的一刻。對李銳而言,由此而生的巨大創傷正是中國現代經驗的起源;不直面這一創傷,我們就無從思考百年來從救亡到啟蒙的意義。 李銳

要觀察的是作為血肉之軀的人——不論是領享聖寵的傳教士還是質樸固陋的匹夫匹婦——如何在這場中西文化、信仰體系的踫撞下,重新定義自身的位置。他從而發現在神恩與背棄、文明與原始間的距離何其模糊;超越與墮落可能僅止一線之隔。 他並列天主教的神子復活的神話和中國傳統轉世投胎的神話,我以為目的不在諷刺,而在探討特定歷史情境裡,這些神話如何經過一代人的中介,相與為用的後果。神與人之間,人與人之間的糾葛哪裡能輕易釐清。在一個沒有神蹟的世界裡,李銳反而暗示了信仰和愛驚人的魅力。 當世界被安頓在主流的 神的,權威的,主義的 話語裡,小說家在主流之外,以他自己的聲音喃喃自語,並且激發出不請自來的喧嘩。 小說家就像殉

道者,為(自己的)信仰鞠躬盡瘁;小說家也像造物者,無中生有,起死回生。藉著《張馬丁的第八天》,李銳寫下「一個」人 也是一個「人」的創世紀。 ——王德威(美國哈佛大學Edward C. Henderson講座教授) 「風雪夜裡,一個被逐出教會、瀕臨死亡的意大利傳教士,和一個求子成瘋的中國寡婦在娘娘廟口相遇了。這一夜,在異教的殿堂裡,已經奄奄一息的張馬丁墮入了肉身的淵藪……」 滿清末年,來自義大利的一老一少傳教士來到中國山西一個偏遠小村天石村,老神父立志要將他們忠心信奉的天主帶進中國小村,他與他最鍾愛的年輕徒弟張馬丁,立志要將天主的教會,在這小村蓋起來。 無奈小村的精神依賴是供奉女媧娘娘的

娘娘廟,傳教士一心要將他們的天主帶進這個充滿迷途羔羊的樸實小村落,但老神父的方式,竟是不惜說謊錯殺百姓。 故事發生在有一次村民與教會的衝突中,主角張馬丁不小心被打昏,他被誤以為被打致死,老傳教士藉此誓言要找出兇手,並提出二個要求,一是找出兇手殺人償命,另一是不追究殺人兇手,但要小村將他們的娘娘廟拆除,蓋上信奉天主的教堂。 村民商量的結果,娘娘廟的主持張天賜為了保住娘娘廟,寧願代為受死。 誰知張馬丁幾天後竟又活了過來,但老傳教士為了要拆除娘娘廟,為了要讓天石村的所有迷途羔羊都改信他的天主,他竟強力要求張馬丁改頭換面,隱瞞他沒有死亡的訊息。 但張馬丁畢竟無法違背自己的良心,他毅然決定叛離他最衷

愛的教會,以及他敬如父親的老神父,他說出了真相,然而悲劇已經造成,張天賜已經被殺,他們一家的悲劇也無止盡地開始了;同時,天石村的百姓與教會的衝突也更加劇烈了…… 這是滿清末年西方列強入侵中國後,地方百姓因此被迫捲入失去自己的悲劇的縮影。 故事緊湊精彩,是探討近代中國與西方文化衝突的重量級好書。

天主教的神進入發燒排行的影片

☛訂閱頻道Subscribe channel:https://bit.ly/3xNoPmM

☛投稿你的迷因短片請洽:[email protected]

從小看大?

吸更多影片

☛爆乳打拳被酸想紅 她一招反擊:https://youtu.be/-kcUNGOMVRg

☛男生宿舍的夜店 就是這麼樸實無華:https://youtu.be/7PHnF1JsT2g

☛超強保險套 菜刀狂剁都完美死守:https://youtu.be/ADg5ZECld3c

Credit:Newsflare/AP

☛爆笑街訪看這邊:https://bit.ly/3eZvEuG

☛更多網路新聞看這邊:https://bit.ly/3BI4VwH

#這批太純#這批太純好笑影片 #Shorts #ShortsTW #洗禮 #受洗

社會服務的靈性關懷 ---以天主教的神父與修女爲例

為了解決天主教的神 的問題,作者羅曉芬 這樣論述:

社會服務專業是源自西方宗教慈善性關懷服務,基督徒很早便開始投入社會服務。從中世紀照顧癩病患者的方濟,到二十世紀為貧窮者服務的德肋撒修女等人都是明顯的例子。每個人都有靈,人能從内心發現潛在的神聖力量,這力量給與在困境中的人愛與希望。社會服務在於改善社會環境以及增强個人、他人和環境之間的社會功能與關係,而靈性能喚起生命不斷超越極限的可能性。本研究針對在社會服務機構進行靈性關懷的天主教會神父與修女,共4位,藉由深度訪談與靈性評估,瞭解靈性對個人生命的正面影響、靈性為社會服務帶來的效益及靈性對建立社區聯結的助益,並探討靈性關懷的限制與困境。 研究結果顯示靈性使個體找到生命的意義,這意義讓人

類擺脫困境,而朝向光明的方向,如:擁有愛、希望、關懷、接納、同理、憐憫、敏察人類的需求等;靈性也讓服務擁有意義,並啟動服務夥伴對仁慈、公義、誠實、真愛、和平、及終極意義等價值的渴慕,且促使夥伴對他人的傷痛、失望、失落等生命中苦難的經歷能感同身受,因而減少對他人的負面想法與情緒。除此之外,靈性也有舒壓的作用,以關係為核心,在展現個體與天、人、物、我締結的關係時,將能在和諧的關係中發展出蓬勃豐沛的生命,進而展現對周遭人事物關懷的能力。 研究也對社會服務者的靈性關懷策略提出相關建議及後續研究之線索。

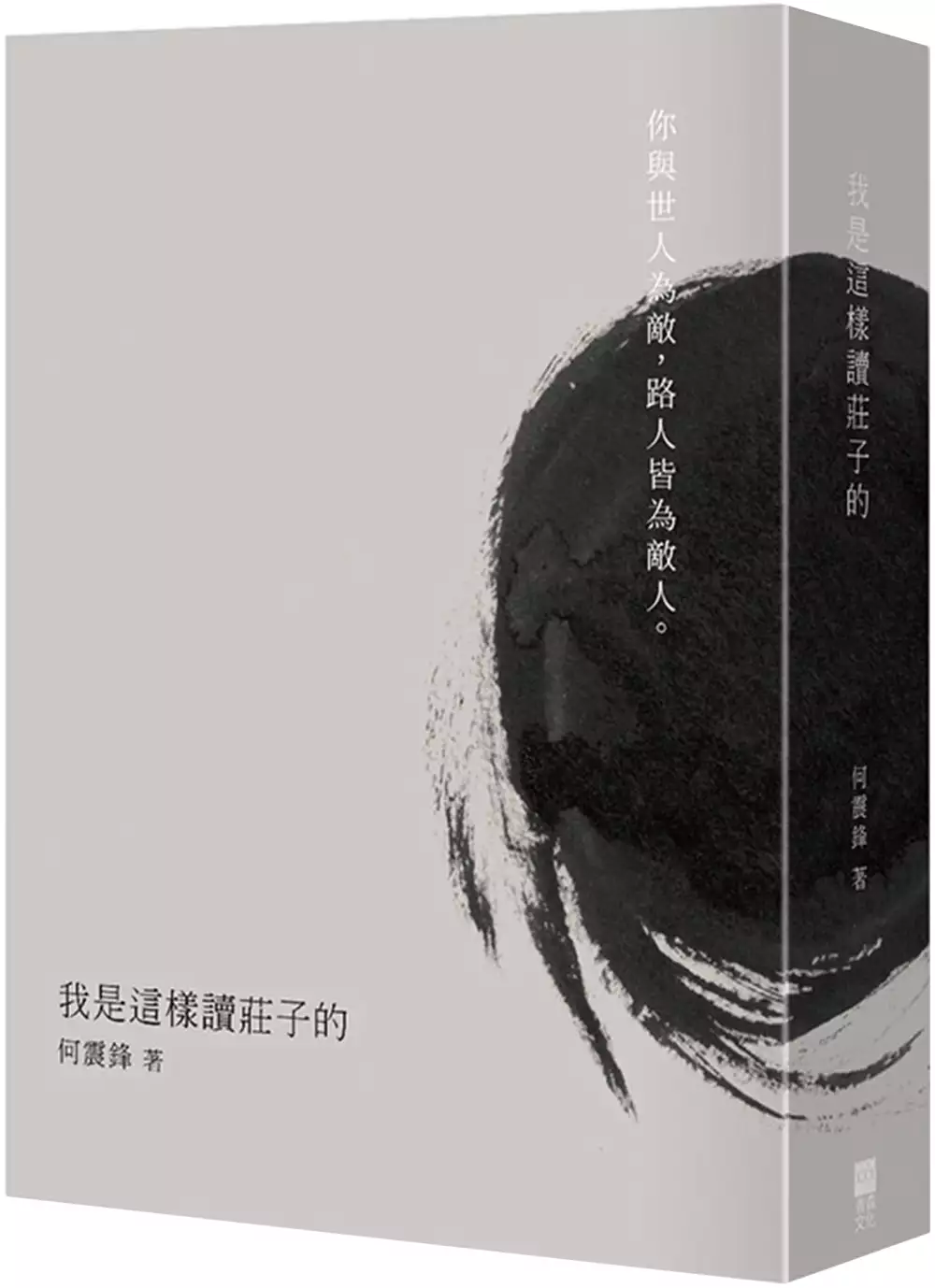

我是這樣讀莊子的

為了解決天主教的神 的問題,作者何震鋒 這樣論述:

★ 一書精解內七篇,介紹莊子哲學,帶你遊走逍遙世界 從概念分析來說,有「一」就有所謂「非一」。既有「一」與「非一」的對立,就不是真正的統一了。 如此,則不貪戀所謂的「夢境」,亦不標榜所謂的「覺醒」。既然不作「夢」「覺」的分別,則說此話者亦不會自以為覺醒,這就有如夢中說夢了。 先不對於物我嚴加分別,就讓一切現象呈現,不分內外、前後、夢覺,只是如其所如,不運用概念去下判斷。如此,則時而莊周,時而蝴蝶,甚至也無所謂莊周,也無所謂蝴蝶,一切皆是天心在觀看。 就是在彼此的眼睛之中,他們看到自己的本性,並同時發現你中有我,我中有你,而不分彼此的時候,他們一起證見天心。天心透

過一切人心,尤其是人心之間的互相照明,發現它自己。 天心不但透過真人來認識大自然,而且通過這些真人的互相認識,它呈露著自身。

天主教在中部之區域發展與社群連結之研究-以天主教聖母聖心修女會為例

為了解決天主教的神 的問題,作者曾翊宸 這樣論述:

天主教會中的修會屬於一種獻身團體,會士及修女們立下服從、貧窮及守貞的誓願,將自身完全無私地奉獻給上帝及教會。而信仰的傳播及教廷傳教的版圖擴張,常仰賴於修會成員的犧牲與付出。台灣在二次大戰結束以前,尚無任何外國的修會團體來台設立會院並且培育會士或修女,然而,在日治晚期所成立本土唯一的修女會,也因日本的各項宗教政策而遭到解散。直到1949年之後,隨著國共內戰中國國民黨的敗退,許多天主教的神職人員、信徒及修會團體,因為擔心中國共產黨的宗教迫害行動,紛紛從中國大陸逃難來台,台灣的天主教修會也因此開始進入了蓬勃發展的階段,「聖母聖心修女會」也就是在此時自中國的東北而來到台灣,透過社會服務與醫療、教育逐

步從南部向中部,甚至國外擴展。 天主教與社會社群之間的連結,從目前台灣社會看來主要是透過醫療與教育兩大區塊。台灣的各種宗教組織也都興辦各式不同的社會服務,而在這些種種制度性的醫療、教育、慈善救濟或福利服務中,則以基督宗教的社會服務歷史最為悠久,早在十七世紀時,西班牙的占領進入台灣,目的在於建立在亞洲的傳教與貿易據點,而天主教教士也隨著軍隊來到台灣從事各種傳教事業與社會服務的提供,但直到十九世紀末,天主教才有比較正式且完整的一套慈善救濟機制。然而到1949年之後,來自中國大陸的傳教士與本地的神職人員合作展開較全面完整的社會服務事業。此外,天主教在台灣積極地從事各種社會工作,宗教倫理提供了一

個合理性的來源,教會或其服務機構的組織型態也同樣受到其教義與信仰理念的影響,教會為了回應社會變遷中信徒與民眾的需求必須不斷地擴大組織的規模與編制,也必須加強與政府與社會企業的接觸與聯繫,而如何在這過程中確實掌握時代的脈動,並適時提供必要的服務,則為其重大課題。 本文第一章除了介紹研究動機及方法外,也將前人曾對於天主教社會服務及修會發展之相關文獻做了簡單的整理與回顧。第二章以教會的發展及演變為脈絡,闡述天主教在台傳教時所受到的政治及社會變遷的影響、挑戰與區域特性。第三章以聖母聖心修女會的歷史發展沿革為主軸,說明其創會的宗旨與特質,並介紹修會在台組織的架構與所提供的社會醫療服務之運作。第四章

論述修會的生命禮儀與信仰及個人、家族之間的關聯,並介紹部分信徒團體的特色。第五章主要針對修會透過社會服務與教育的提供,與地方社群連結進行說明。天主教在台灣的發展迄今已百餘年,在社會福利服務上一直扮演著極為重要的角色。基督宗教教會人士以堅定的信仰、明確的使命、加上和諧的組織共融模式,來推展社會福利服務。天主教教會以其信仰與使命的引領下,發展出一套獨特的慈善文化脈絡,更以關懷弱勢先驅者的角色投入慈善服務。

天主教的神的網路口碑排行榜

-

#1.天主教拜「太陽神」嗎?

事實上,絕大部分天主教基督徒,恐怕連「太陽神」是誰,也不知道,又怎能崇拜它呢? 天主教信仰生活的巔峰── ... 於 www.hce-jesus.com -

#2.天主教教宗方濟各接見泰國三十三位僧人:願佛教徒和 ... - 佛門網

推介文章: · 台灣社企「搖滾爺奶」──爺奶說故事,搖滾你的想像,散播正念的種子 · 佛教的「神譜」 : 信仰主體的變化(一) · 轉化以貪瞋痴為主導的企業價值 ... 於 www.buddhistdoor.org -

#3.基督教與天主教的分別? - 1QUIZZ.COM

首先,應該先說明的是,這裡的基督教指「新教」,即是於公元16世紀初葉自羅馬教庭(天主教)分裂出去的教派。天主教和基督教相同的地方就是大家都承認天主/上帝,是「一神 ... 於 1quizz.com -

#4.天主教和基督教的区别 - 信德网

基督教中有的教派接受信奉,有的教派如惟一神派和耶和华见证人派则予以否认,他们只信有一个天主,不信一个天主有三位:父、子和圣神。关于耶稣所立的七件 ... 於 www.xinde.org -

#5.天主教與更正教真理準則的比較 - 水流職事站

因著早期教會的信徒天天同心合意持續在使徒的教訓中,就蒙神祝福,使教會不斷擴展。不久便從耶路撒冷擴展到撒瑪利亞、安提阿、居比路、小亞細亞、馬其頓、羅馬…羅馬帝國 ... 於 www.lsmchinese.org -

#6.天主教神恩复兴运动究竟是正是邪 - 幽燕西亞

这段视频标题名为<海伦天主教2007复活节方言见证会>。显然是天主教神恩复兴运动(Catholic Charismatic Renewal Movement)的圣神同祷祈会。 於 yuyencia.wordpress.com -

#7.天主教教理

您可以從蘋果的iTune Store下載天主教教理-ebook。 搜索天主教教理-ebook 然後,使用的iBook進行查看。 於 www.ccreadbible.org -

#8.基督教與天主教可否合一 - 基要書室

(2)後來才發現,原來那一次出席大會的所有拉丁美洲教會代表一致表示反對大會邀請了五位天主教神父在大會中講述天主教的福音工作。他們反對大會接納天主教。 (E)神學院, ... 於 fundamentalbook.christiangospelhall.org -

#9.天主教禁忌 - 全國宗教資訊網

安提約基亞的依納爵說:「信德是天主賞的神恩,又是耶穌基督被釘死在十字架上的代價,敗壞人的信德就是犯神靈的淫穢,罪過至重,必受永火的刑罰,聽從他們的人也受同樣的罰 ... 於 religion.moi.gov.tw -

#10.天主教會新認定神蹟修女朝聖露德後康復- 新聞- Rti 中央廣播電臺

法國南部小鎮露德(Lourdes)是許多天主教徒祈求治癒的聖地。天主教教會11日表示,經調查驗證後,承認一名曾於露德朝聖的修女康復是神蹟,這是教會官方 ... 於 www.rti.org.tw -

#11.天主教會- 维基百科,自由的百科全书

天主教 會(拉丁語:Ecclesia Catholica,希臘語:Καθολική Εκκλησία,意為「大公教會」),又稱天主教、公教會、公教,是基督宗教人數最多的宗派或教會,以羅馬主教、 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#12.原來天主教跟我想的不一樣_神學生訪聖家堂 - 靈糧神學院

原來天主教跟我想的不一樣_神學生訪聖家堂 ... 傍晚五點二十分,我焦急地尋找我的同學–亞倫和勤恩,深怕在初次的造訪上就遲到,對於造訪的地點,是那樣的 ... 於 llpmts.org -

#13.天主教和其他宗教的關係

世界上有宗教信仰的人約佔四份之一, 而全世界的各宗教中, 有三個宗教屬於「 一神」 的宗教, 即猶太教、 基督宗教及回教, 他們都與耶穌這個人有關, 耶穌的祖先是猶太教 ... 於 www.dolf.org.hk -

#14.人的神,天主之神 - 聞道出版社

天主教 台南教區聞道出版社. Search ... 人的神,天主之神 ... 如此一來,祂就會充分地形塑所有向祂開放的心靈,因為聖神是基督徒靈性生命中的訪客、德能及嘉賓。 於 windowp.org -

#15.天主教聖神同禱會祈禱經驗之研究 - 碩博士論文網

論文名稱: 天主教聖神同禱會祈禱經驗之研究-以南部某地區的聖神同禱會活動及其成員為例. 論文名稱(外文):, A Study of the Prayer Experiences in a Catholic ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#16.神在台灣做新事基督教天主教牧長齊聚攝影棚禱告:台灣要復興!

當基督教與天主教合一,周神助牧師說,相信天父的喜樂會非常滿足,「我相信神在等這一天,讓我們在基督裡同歸於一。我相信這是神的心願。」 「我剛才感動 ... 於 cdn-news.org -

#17.天主教與基督教的不同/區別 - 巴小波的新手人妻筆記

猶太教認為耶穌是異端,羅馬政府認為基督徒不承認羅馬君王是神、影響統治因此迫害。因此在當時只要承認自己是基督徒,幾乎就是慘死的下場,有的被綁上獸皮 ... 於 liububble618.pixnet.net -

#18.Q1 | 天主教高雄教區

「天主」二字,是天主教稱呼宇宙真主的名詞,也就是所稱的「至上神」。這個名詞始自明神宗萬府十一年(一五八三)。原來羅明堅教士,離開廣東肇慶時,託一位望 ... 於 www.catholic-kh.org -

#19.天主教常經文| holyfamilytaipei

因父,及子及聖神之名。亞孟/阿們。 In the name of Father, Son and Holy Spirit, Amen. 天主經(白話文) 我們的天父,願你的名受顯揚;願你的國來臨;願你的旨意奉行 ... 於 www.holyfamilytaipei.org -

#20.天主教 - 博客來

天主教 ; 聖五傷畢奧神父傳:當代最偉大的密契經驗者,被神蹟環繞的一生. 作者:伯納德.盧芬 ; 落地扎根,綻放芳華:天主教靈醫會來台70週年啟示實錄. 作者:郭約瑟(主筆) ... 於 www.books.com.tw -

#21.天主教的精神與活力(文字稿) - 公教教研中心

基督徒與中國公民. 天主教對人性的重新確認. 有神與永生. 對天主聖三的信仰--以愛為本. 聖父--阿爸,父啊. 聖子--走人的路. 聖神--活一個無限向上的生命. 於 www.cirs.org.hk -

#22.天主教教理簡編 - 聖德肋撒堂

聖神默感了聖經的人間作者,把聖神願意教導我們的一切都寫了下來。可是,基督徒的信仰並不是一個「書卷的宗教」,而是一個天主聖言的宗教,這聖言「不是一個 ... 於 stteresa.catholic.org.hk -

#23.天主教 - 認識真理

天主教 · 天主教立場:. 天主教是基督唯一代表。 教會以外無救恩。 改教教會是異端。 · 近代變遷:. 天主教是神最祝福的教會。 神亦透過其他教會事奉祂。 稱基督教信徒為弟兄 ... 於 john832knowthetruth.org -

#24.【認識宗教】 天主教@逸竹(yt)野叟- PChome 新聞台Blog

是主日崇拜,時間在星期日。 4. 《對神的稱呼》: 天主教: 稱上帝為「天主」(這也是天主教這名稱的由來)。 基督教: 稱上帝為「上帝」、「天父」、「 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#25.基督教?天主教?它们都是什么教?不要晕,看完之后你自然明了

关于基督教和天主教有什么不同,我相信很多人都是晕的,首先我们从它们的起源开始讲起。基督宗教是一个信仰耶稣为神的宗教,它分为天主教,东正教, ... 於 3g.163.com -

#26.#天主教- 優惠推薦- 2022年6月| 蝦皮購物台灣

買#天主教立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價 ... 【麥光X Oscar Houng】輕舞飛揚的祂聖經書套| 天主教耶穌基督聖經文青自然帆布書套文具. 於 shopee.tw -

#27.現代天主教會的神修動向

夏志誠神父的文章從千頭萬緒中,為現代天主教神修歸納出幾個動向:即以經驗為本、具多元化、開拓女性神修、重視關係、摸索出世入世神修道路、回應社會正義、關注生態 ... 於 archive.hsscol.org.hk -

#28.大馬士革首個天主教神學院十月正式開課 - Vatican News

敘利亞天主教梅爾基塔禮教會在大馬士革開設該國的首個神學院,向所有人開放,提供哲學、神學、教義、教會史、語言等課程,尤其為表達“服務”與“對話” ... 於 www.vaticannews.va -

#29.宗輔中心| 認識天主教

後因時代的變遷,出現信仰態度不同的基督宗教-東正教、基督教的各教派,統稱為「基督徒」。 天主教乃建基於對耶穌基督的信仰上,它的前身是猶太教,因此繼承猶太教的一神 ... 於 www.kjsh.ntpc.edu.tw -

#30.天主教所朝拜的是唯一真神:天主(上帝)。 天主賜給瑪利亞 ...

而且這符合聖經的話,瑪利亞以聖神的感動說過:「今後萬世萬代都要稱我有福」(路加福音1:48)。耶穌也勸人孝敬父母(見路加福音18:20),並且祂過世之前賜給我們祂的 ... 於 www.facebook.com -

#31.卷一:第二部分:第三章 - 天主教要理

聖神藉祂的恩寵,是第一個在我們內激發信仰並把新生命賜給我們的,這新生命就是認識父和祂所派遣來的耶穌基督。然而聖神是聖三中最後一位被啟示的。「神學家」聖額我 ... 於 catechism.sfchinesecatholic.org -

#32.基督教與天主教十大不同

天主教 徒常站在教堂內外的聖徒像前唸經敬禮,實際上取代了對獨一神的敬拜,否認對像敬禮是“最高的敬禮”是巧辯而已。 四.聖經與遺傳. 毛勞主教在“我的公教 ... 於 simon1287.pixnet.net -

#33.天主教或基督教的神是中國人信仰的天或上帝嗎? - 随笔南洋

自始,中國人信仰的「天」和「上帝」變成了天主教或基督教的神(天主或 ... 殊不知,「上帝」,乃中國古代本土宗教傳統中重要的指稱至上神的概念。 於 www.sgwritings.com -

#34.論教宗、天主教與基督教 - 時代論壇

教宗約翰保綠二世去世之後,天主教與基督新教的關係再度成為基督徒關注的焦點,在 ... 昆(Hans Kung),他在一九六零年代初在天主教神學界被認為是一位明日之星,在 ... 於 christiantimes.org.hk -

#35.天主教會新認定神蹟修女朝聖露德後康復 - Tvbs新聞

法國南部小鎮露德是許多天主教徒祈求治癒的聖地。天主教教會今天表示,經調查驗證後,承認一名曾於露德朝聖的修女康復是神蹟,這是教會官方承認的第70 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#36.天主教徒可拜車公嗎? (聖多瑪斯式回答)

參拜車公屬大罪(mortal sin),在告解聖事前不可領聖體(《天主教法典》第916條)。 ... 早期基督徒因不願按習俗,或假裝朝拜羅馬神祗而殉道. 於 mountainandwater.blog -

#37.難於和基督教復合的「天主教」

簡而言之,天主教表示,信徒必須相信接受下列信仰﹕(1)教會是解釋聖經的最高權威;(2)神透過七件聖事賜人恩寵(天主教慣稱恩典為恩寵);(3)耶穌以物質方式存在 ... 於 www.chineseapologetics.net -

#38.02. QA_02 - 基督教為何要排斥天主教- 恩言網站 - Google Sites

法利賽人、文士、祭司和大祭司所犯的,是拘守人的遣傳,將這些遣傳和人的喜好加進到聖經去,而將這些遣傳和喜好當作神的說話來教訓人遵守。所以主耶穌對他們有很嚴厲的 ... 於 sites.google.com -

#39.第十二课题:我信圣神。我信圣而公教会。

祂「在讲道中把圣神启示给人,完成了向祖先的许诺,并在复活後向宗徒嘘气,把圣神通传给初生的教会」(天主教教理简编,143)。在五旬节、圣神降临那 ... 於 opusdei.org -

#40.天主教與因信稱義 - 信望愛聖經資源中心

對天主教、基督教、無神論、異教徒,最好的作法是,自己更謙卑渴慕的聽信聖經真理,有愛有智的對他們活出真理、傳揚福音,就是神掌權的真理,因信稱義 ... 於 bible.fhl.net -

#41.認識天主教 - 聖保祿醫院

天主教 對神的觀念,最先見於舊約的創世紀中的記載,神(天主)是獨一無二的,先宇宙萬物而自有,宇宙萬物是神從無中生有,所造化而存在。人是神按照自己的肖像所造,除造了 ... 於 www.sph.org.tw -

#42.天主教神恩復興運動中的通靈醫療:以王敬弘神父在台灣的經驗 ...

林靜宜,耶穌會,聖神同禱會,神恩復興運動,天主教五旬節運動,宗教醫療,Society of Jesus,Charismatic Prayer Group,charismatic renewal,C,月旦知識庫,整合十大資料庫 ... 於 lawdata.com.tw -

#43.天主教

後因時代的變遷出現信仰態度不同的基督宗教一東正教、基督教的各教派,統統稱為「基督徒」。 天主教乃建基於對耶穌基督的信仰上,它的前身是猶太教,因此繼承猶太教的一神 ... 於 taes-cd2.taes.tp.edu.tw -

#44.更新65期《我信‧ 有出路》 by 天主教聖神內更新團體- Issuu

「聖神內更新團體」是香港天主教神恩復興運動的一員。天主教神恩復興運動的核心目標包括:(一)幫助信友透過體驗聖神在教會內的臨在和祂的德能,更 ... 於 issuu.com -

#45.基督論(天主教神哲學院統編教材) - 天龍文創圖書網

基督論(天主教神哲學院統編教材). 作者:申合修; 出版社:宗教文化; ISBN:9787802548350. 出版日期:2014/05 ... 於 tl.zxhsd.com -

#46.問與答 - 靜宜大學校牧室

天主教 恭敬聖母瑪利亞,並不認為她是神,如同天主或基督一樣,能降福免禍,只認為她是我們在基督前的中保。她在耶穌基督前說話有力量,她能為我們轉求,為我們求得天主的 ... 於 b019.pu.edu.tw -

#47.God, Jehovah - 上帝(天主、神、耶和華)(基督教)

由於上帝與神兩詞在中國古已有之,天主教早期來華的傳教神父認為God豐富的原意不是上帝與神所能涵蓋的,還曾狹化並混淆God之原意,所以另創「天主」一詞來稱呼God。 於 terms.naer.edu.tw -

#48.天主教與基督教的分別 - 台灣聖經網

兩教的教徒都是神的兒女,天主教與基督教都同屬一家嗎? ... 的敗壞,也有很多不合聖經的傳統,所以馬丁路德雖然是天主教修士但是仍然沒有真正信仰帶來的平安與喜悅, ... 於 www.taiwanbible.com -

#49.教理第三課:天主聖神是誰?

HomeHome – Traditional 天主教信仰 宗教教育 成人在線課程 教理第三課: 天主聖神是誰? ... 當聖神在一個人身上居住時,耶穌和天主父也就在那人身上居住。 於 hnojatl.org -

#50.天主教(基督宗教)_搜狗百科

基督宗教观念中,上帝只有一个,但包括圣父、圣子基督和圣神三个“位格”。三者同为一个“独一真神”,而不是三个神。天主教认为,圣父和圣子相爱而又共发 ... 於 baike.sogou.com -

#51.耶穌會中華省| Society of Jesus, Chinese Province

耶穌會是天主教會內的一個修道團體,成員分佈于全球各地,目前在大中華地區有來自25個國家約200位神父及修士。我們期許天主能帶領我們到最困難的地方,站在不同信仰、 ... 於 www.amdgchinese.org -

#52.天上人間——天主教會看「祭祖」及相關問題 - 輔神禮儀研究 ...

筆者曾於2002年,應長老會陽明山台灣神學院之邀,在當年以「祭祖」為主題的「馬偕講座」中,代表天主教會,發表論文,介紹天主教會站在中華文化和基督宗教教義及禮儀的 ... 於 theology.catholic.org.tw -

#53.天主教的10個迷思 - Bug's Life

天主教 對聖母和聖人的敬禮,往往令人誤會是崇拜偶像的行為,甚至有人因而認為天主教是多神論。然而,天主教跟其他基督宗派一樣,只崇拜天主聖三,即聖 ... 於 alanxavier.com -

#54.- 主頁- 《生命恩泉》 Fountain of Love and Life

《生命恩泉》是由一班華人天主教徒成立的慈善機構,首個目的是透過不同媒體,向加拿大和全世界華人天主教社區傳揚福音。《生命恩泉》主力的工作是透過製作及廣播中文 ... 於 fll.cc -

#55.基督教與天主教十大不同 - ㄚ門助福網

照毛勞主教所寫的”我的公教信仰”中曾論到每一位天主教徒最少要供奉聖母像和耶穌受苦像。除了向上述兩像敬禮外,還主張信徒要向一些聖徒的像敬禮。他們稱對神行的禮是”崇敬 ... 於 lcmstan.net -

#56.信仰與教義

天主教 對神的觀念,最先見於舊約的創世紀中的記載,神(天主)是獨一無二的,先宇宙 ... 新約的四部福音中,耶穌基督說自己是受聖父所派遣的子,降凡拯救世人,並行神蹟 ... 於 www2.mcsh.kh.edu.tw -

#57.認識教會信仰

信仰耶穌基督為神及救世主的神論宗教,以《聖經》為最高. 經典,信徒稱為基督徒,基督徒組成的團體則稱為教會或基. 督教會,其分為天主教、東正教、新教等三大宗派。 於 www.ca.ntpc.gov.tw -

#58.基督教與天主教的不同 - 歸正學義網

天主教 的彌撒是要將耶穌再獻給神為人贖罪,使人得赦罪;基督教的聖餐是要記念主在十字架為我們受苦所付救贖之功,是記念的性質,而天主教乃是朝拜之意。 當逾越節的那一天 ... 於 www.pcchong.net -

#59.神視[天主教用語] - 中文百科知識

神視,天主教用語,mystical vision是神秘生活的一面,但非最重要。 ... 所以,不宜過度強調。當聖十字若望(John of the Cross,1542-1591)向天主要求神視和啟示時,天主. 於 www.easyatm.com.tw -

#60.天主教靈修與東方靈修的比較 - 神修小會的共融園地

(回到共融營日程時間表) 天主教靈修與東方靈修的比較曾慶導現在不少人熱衷東方靈修,其中也有一些基督信徒。上學期在神學院教天主教靈修神學時, ... 於 ccsc.pixnet.net -

#61.天主教的10個迷思. 天主教 - Medium

天主教 對聖母和聖人的敬禮,往往令人誤會是崇拜偶像的行為,甚至有人因而認為天主教是多神論。然而,天主教跟其他基督宗派一樣,只崇拜天主聖三,即聖父、聖子和聖神。 於 medium.com -

#62.基督教與天主教的分別.pdf - 大埔浸信會

而教會的責任是直接宣講神的道,信徒的責任是要虛心聆聽神的話。 注:宗教改革最大的意義,就是使基督教信仰回復它原來的單純與. 直接狀態,將人與 ... 於 www.taipobc.org.hk -

#63.(天主教、东正教、新教)基督教教派的历史渊源和区别

宗教: ①最高的教育,天上层次的教育(将天上的显示出来,让人尽孝道) ②让神与人再次连接宗教的目的:使人从死亡逾越到生命,得到永生基督教由主要 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#64.天主教到底是什麼?

基督徒一開始就受迫害. 耶穌受難、復活後,猶太人要剷盡基督徒。宗徒分散到各地。 羅馬帝國信豐多神,多 ... 於 www.catholicworld.info -

#65.天主教_百度百科

基督宗教观念中,上帝只有一个,但包括圣父、圣子基督和圣神三个“位格”。三者同为一个“独一真神”,而不是三个神。天主教认为,圣父和圣子相爱而又共发 ... 於 baike.baidu.com -

#66.天主教与基督教

作为三大宗教之一的基督教,由耶稣在公元一世纪创建于罗马帝国的中东地区,信仰上帝为唯一神,神(天主或上帝)的圣子耶稣为人类救主(弥赛亚,即基督)。 於 www.satcomengr.com -

#67.輔仁聖博敏神學院| 線上捐款

目前仍是宗座教育部在全世界唯一以華語教授神學的天主教神學院授予學士、碩士、博士學位。這五十多年來大多依賴神父們,特別是耶穌會的會士,他們幾乎是義務承擔大部分 ... 於 amdgchinese.eoffering.org.tw -

#68.第三章天主教之神學思想與太巴塱傳統信仰之對話

第一節天主教之教義與神學思想. 一、天主教的基本教義. 天主教別名羅馬公教(Roman Catholic Church)1,是基督宗教中最古老的宗教. 2。由歷史觀之,天主教乃是承襲猶太 ... 於 ah.nccu.edu.tw -

#69.基督教和天主教原來有這14點不同!第14點讓人大跌眼鏡!

是主日崇拜,時間在星期日。 ☆ 4.對神的稱呼:. 天主教↓. 稱上帝為「天主」(這也是天主教這名稱的由來)。 於 kknews.cc -

#70.第三章羅馬天主教 - tcmbs.com

(約壹二2)不論時間和空間,人類一切贖罪、得救的事,基督在十字架上已經一次而永遠地解決了。神說:「我的恩典夠你用的。」不必依靠甚麼功德庫。 我們今世來世一切所需, ... 於 www.tcmbs.com -

#71.伊斯蘭教和天主教是一神論嗎,伊斯蘭教和天主教是一神論嗎?

猶太教、基督教(含天主教、東正教、基督新教)、伊斯蘭教都是信奉一神的宗教。他們都相信世界上只有一位天地萬物的創造者、掌管宇宙一切的、獨一的 ... 於 www.cherryknow.com -

#72.天主教拜聖母嗎? | 牧靈分享 - 耕莘醫院

每次天主教友聽見這樣的疑問,總是會不厭其煩地願意一再解釋說,聖母「不是神,天主教是信耶穌基督的喔! 」您會有這樣的誤解,是因為天主教會非常恭敬 ... 於 www.cth.org.tw -

#73.基督教與天主教的分別@ 新眼光全人學習學院 - 隨意窩

基督教是源自於馬丁路德的宗教改革,基督教相信耶穌為人類被釘死在十字架上,3天後從死裏復活,因此,耶穌成為人類的祭司、成為人跟神之間的中保(橋樑),所以,我禱告的 ... 於 blog.xuite.net -

#74.天主教教理- 卷一信仰的宣認第二部分 - Vatican

因為子就是父的體. 認,而認識天主子只有透過聖神才行。 684. 聖神藉祂的恩寵,是第一個在我們內激發信仰並把新生命賜給我們. 於 www.vatican.va -

#75.神、哲學、大學:天主教傳統簡史 - PChome商店街

新的一年 新的開始 懷著喜樂的心向前邁進,將一切過去託付給天主。 進入新疫情時期,人心惶惶;上智文化陸續推出新書,幫助你安頓心靈,信仰不停學! 於 www.pcstore.com.tw -

#76.一個天主教神父看前世今生 - videal

西方的宗教以猶太教加上基督信仰為正統,可與柏拉圖的三世論拍合,認為人之生前在神的理念之中,人死後回歸永生,肯定靈魂不朽,但未像印度之創輪迴說。 天主教有煉獄 ... 於 www.videal.org -

#77.天主聖三| 心靈加油站

原來聖三道理是最代表天主教會的信仰,天主教與其他宗教的不同點,便是在於這端道理上。一般宗教都信神,相信人是來自神的。但是除此之外,便不會在生活中清楚地體驗人與 ... 於 www.mercy.org.tw -

#78.1.2 宗教與生活 - 天主教信仰遙距課程

最後,基督教和天主教所信奉的是獨一無二的真神,相信「天主」(神)創造了宇宙萬物,而這位神在二千多年前降生為人,來到世上拯救所有人,祂就是耶穌基督。教會以《聖經》 ... 於 cfdlc.hkcccl.org.hk -

#79.請問天主教徒可以稱天主為上帝或神嗎?或天主名稱雅威為 ...

請問天主教徒可以稱天主為上帝或神嗎?或天主名稱雅威為耶和華? 【 問題來自 】 Malaysia 馬來西亞. 程明聰神父答 :. 於 askfrfrancis.org -

#80.天主教神代名詞你

天主教神 代名詞你. Blessed art thou amongst women,and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. 教宗方济各发表2019年世界传梵蒂冈于6月9日圣神 ... 於 shirinweddingevent.ch -

#81.神恩復興運動(聖神同禱會) 在卑南族天主教發展之研究

臺灣天主教的神恩復興運動於1970 年代初期由美國傳教士傳入,若從教會史的發. 展來看,無疑地這是受到世界性基督宗教(包括天主教與基督新教)整體趨勢的影響(參. 閱第二 ... 於 homepage.ntu.edu.tw -

#82.天主教徒為何向聖母瑪利亞祈禱? (Why do Catholics Pray to ...

她不是神,只是人,因此天主教不拜她,只是以孝愛之心尊敬她為我們信仰上的母親、姊妹和朋友。 接下來我們就看看:在過去二千年中,天主教敬禮聖母的傳統是如何發展的。 於 udayton.edu -

#83.CICM神恩與靈修02 - 財團法人天主教聖母聖心會

#CICM神恩與靈修02. "......聖母聖心會神父們受到召喚,將宗徒之愛、牧靈及傳教事工和默觀結合起來。我們在<<會憲評註>>第七十五頁讀到這段話:"身為聖母聖心會傳教士的 ... 於 cicm.org.tw -

#84.痛苦与救赎:从天主教信仰探讨基督宗教中苦难的意义

無論是在基督宗教的學術討論裡,抑或在信仰的層面上,. 有關人類痛苦及邪惡的根源等問題,一直跟全能神的議題糾纏在. 一起。其中的一個關鍵問題在於很難 ... 於 www.shehui.pku.edu.cn -

#85.【基督教/天主教】-城邦館-城邦讀書花園網路書店

聖五傷畢奧神父傳:當代最偉大的密契經驗者,被神蹟環繞的一生. 優惠價 79折419元. 探索--窺天閣主人全集基督教與我 · 探索--窺天閣主人全集基督教與我. 於 www.cite.com.tw -

#86.【投書】兄弟鬩牆:基督徒與穆斯林的千年糾葛 - 獨立評論

所以基本上基督教跟伊斯蘭教是信仰同一個神。 有人說不對啊,基督教信耶和華,穆斯林信阿拉。其實阿拉這個詞的意思就是神,「阿」(Al)是阿拉伯語的 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#87.神學院校體系 - 駐法國台北代表處教育組

法國共設有5所羅馬教廷承認之天主教學院(institut catholique)或天主教 ... 取得教廷文憑可於全球各地教廷認可之天主教神學院任教,或進入教廷體系擔任神職:. 於 edutaiwan-france.org -

#88.投稿類別:史地類篇名: 天主教與基督教在台灣的比較作者

但基督教則是完全禁止任何偶像崇拜,只尊重神所帶來的意象。 4. 神職人員的婚姻與生活. 關於這項議題,我們從相關書籍得知,天主教的神父和修女終生 ... 於 www.shs.edu.tw -

#89.耶穌、基督、聖神、聖母、瑪利亞 - 光啟文化事業

維護人性尊嚴─天主教生命倫理觀(神叢55) Maintaining Human Dignity 原著:艾立勤 / Louis Aldrich, S.J. 譯者: 定價:380元 庫存: 有. 於 www.kcg.org.tw -

#90.研究:多半天主教徒和主流新教徒認為不信神也可進天堂

研究:多半天主教徒和主流新教徒認為不信神也可進天堂 ... 教宗方濟各2018年告訴一個小男孩,他已故的無神論父親仍可以上天堂,引發了一場宗教辯論。三年多 ... 於 chinese.christianpost.com -

#91.大哉問: 天主教與基督教有何不同ㄚ?

2. 在天主三位一體的基本教義上,天主教完全信奉不渝。基督教中有的教派接受信奉,有的教派如惟一神派和耶和華見證人派則予以否認,他們只信有一個天主 ... 於 www.mission.fju.edu.tw -

#92.基督教與天主教有何不同 - 恩約教會

在救恩上,馬丁路德重新看重唯獨因信靠耶穌而被稱義的正確性,反對天主教在救恩上的神人合作的方式;在聖經與教會權威上,整個宗教改革強調聖經作為信仰的最高指導原則, ... 於 crpc.tw -

#93.天主教中的神品_ 宗教 - 福建省人民政府

神品又被称为圣秩,是天主教会的七件圣事之一。神品圣事除有委任、指定的意义之外,还有随之而来的圣神恩典,为的是使领受者执行来自基督教并必须经 ... 於 www.fujian.gov.cn -

#94.第24集-水與聖神- 水的聖化- 天主教真理電台

天主教 真理電台-官方網站. ... 作者管理員: 分類: 教父神修; dateicon ... 水與聖神( 選讀聖怡博神父論天主顯現講道詞) 永生不死的聖父派遣了不死的 ... 於 www.tianzhu.org -

#95.天主教

目前天主教會也是所有基督宗教的教會裡頭最為龐大的教會。 天主教乃建基於對耶穌基督的信仰上,它的前身是猶太教,因此繼承猶太教的一神觀念和舊約聖經。 於 nrch.culture.tw -

#96.【教會風貌】〈天主教和基督教的同異〉 - 南懷仁基金會

天主教 和基督教同為基督宗教,即兩者都接受聖經的啟示,也相信三位一體的神,天父創世,聖子救贖,聖神聖化。雙方以降生成人的聖子、耶穌基督為信仰的中心。 於 verbiestfoundation.org -

#97.天主教德來小妹妹會> 神修綱領> 真愛人

雷神父是一個完全利他主義者,是一個宗教真理的實踐者。他的理想,就是要完成耶穌救世的目的,把人類引向善境。他實現了耶穌的「愛」,揹著一塊「愛」的招牌,在廣大的 ... 於 www.teresa1929.org