太 麻里 潮汐 表的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張卉君,劉崇鳳寫的 女子山海 和顧蕙倩的 詩歌風景來對坐:我的城蔓延 你的掌紋都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台東縣太麻里鄉潮汐預報也說明:台東縣太麻里鄉潮汐預報. 國曆:2022-04-23 農曆:3/23 潮差:中.

這兩本書分別來自大塊文化 和斑馬線文庫有限公司所出版 。

國立臺灣海洋大學 河海工程學系 黃偉柏所指導 陳予凱的 颱風對於太麻里溪河口岸段地形變遷影響 (2018),提出太 麻里 潮汐 表關鍵因素是什麼,來自於氣候變遷、颱風、海岸侵蝕。

而第二篇論文國立臺灣海洋大學 河海工程學系 蕭松山、張君名所指導 李亭葦的 粒子追蹤模式應用於淡水河口海域流場之分析 (2014),提出因為有 臺北港、流場、數值模擬、水動力模式、粒子追蹤模式的重點而找出了 太 麻里 潮汐 表的解答。

最後網站臺中潮汐則補充:... 區潮汐臺東縣卑南鄉潮汐臺東縣臺東市潮汐臺東縣大武鄉潮汐臺東縣太麻里鄉潮汐臺 ... 海水潮汐表農曆第一次第二次滿亁滿亁1 16 11:15 17:39 23:15 05:39 大流2 ...

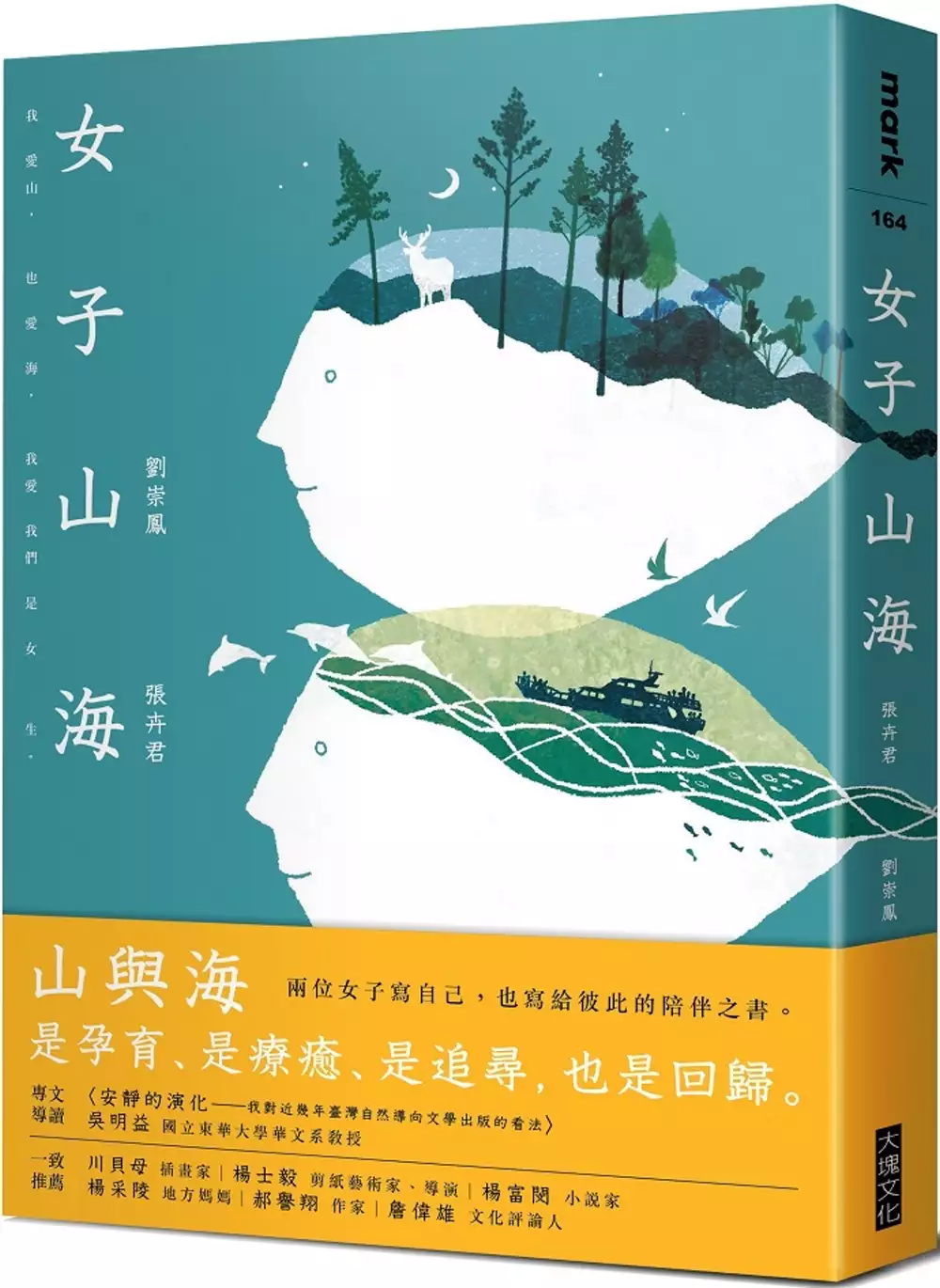

女子山海

為了解決太 麻里 潮汐 表 的問題,作者張卉君,劉崇鳳 這樣論述:

————獻給母親臺灣———— 山與海—是孕育、是療癒、是追尋,也是回歸。 兩位女子寫自己, 也寫給彼此的陪伴之書。 【特別收錄—吳明益評「臺灣自然導向文學」專文】 陪你一起看山有多高, 海有多深, 我們有多勇敢。 海恆常翻覆,山永遠都在。 這是兩名女性書寫者向臺灣山與海的致敬之作。 兩人藉由「對話」書寫形式, 從女性生命經驗出發,回應山與海洋在生命中所扮演的重要位置。 這些人生的轉折與過程,透過文字的重新梳理, 她們陪伴彼此,展開一場向內向外的探索旅程。 《女子山海》是對於青春生命的回視, 是對生命挑戰與歷練的挖掘,

亦是對生態環境的關懷與探問。 我愛山, 也愛海, 我愛我們是女生。 ◎ 來自山與海 出生山城的她,過著人們口中的里山生活,然而偶然瞥見海的時刻,她訝異於大洋的深邃廣袤,內心開始豢養著屬於自己的海洋。而在島的南方另一頭,海港城市長大的她,將青春放牧在西子灣,卻在加入山社開啟了生命與山脈稜線的邂逅,找到了穩定生命的力量。 ◎ 匯流東岸 交會於大學校園,在一個炎熱的午後,她們決定一起走向大山大海的東岸。那是生命中共同對探索邊界最初的啟蒙,橫越了大武山,南迴公路沿岸拍擊的藍色海岸(洋)收服了她們的視野,在不斷的出走與回返之間,她們一同見證著東海岸的環境變化。 ◎

平行凝望 生命的際遇,如潮水漲落,也像山巒起伏。來自山城的她開始向海探索,帶領著更多關心海洋的人完成了一趟趟的環境行動。而來自港都的她則走向比山更深的地方,陪伴人們走向山,與另一群夥伴一起成為山的侍者。 ◎ 無限女子山海 有人說如果你只在陸地上,那麼認識的僅是一半的臺灣。如果不曾爬過高山,不會明白島嶼的壯碩;如果不曾潛入深海,無法想像海洋的豐美。山與海如同無限的循環,是構成生命的生態系,也是島嶼子民最珍貴的禮物。 名人推薦 專文導讀 〈安靜的演化—我對近幾年臺灣自然導向文學出版的看法〉——吳明益(國立東華大學華文系教授) 一致推薦 川貝母(插畫家)| 楊士

毅(剪紙藝術家、導演)| 楊富閔(小說家)| 楊采陵(地方媽媽)| 郝譽翔(作家)| 詹偉雄(文化評論人) 「崇鳳與卉君以往復信件形式來表現這些年來她們信仰、懷疑、轉變的剖白,這是她們的真情寫作。她們有時寫著自己的經歷,有時寫出對對方的想像,寫到面對自然時的寬闊、陰暗、死亡與救贖,重點放在敘說自己的觀點、自己的記憶,而又深深受文學影響的生命經驗。」——吳明益

颱風對於太麻里溪河口岸段地形變遷影響

為了解決太 麻里 潮汐 表 的問題,作者陳予凱 這樣論述:

政府為因應氣候變遷及防治海岸災害通過海岸管理法,並將臺灣海岸線依其災害潛勢嚴重程度,劃分為一、二級海岸防護區,並逐漸以非工程手段治理海岸。在此趨勢下預先了解可能造成之災害及其影響範圍至關重要,為了解極端氣象事件對於河口海岸影響範圍與程度,本研究選定案例颱風,利用MIKE21進行數值模擬並驗證模擬之可行性,最後利用此模式進行情境模擬分析。 本研究以二級防護區台東太麻里海岸作為研究區域,配合地形實測資料時間選定海棠(2005)、泰利(2005)以及馬莎(2005)颱風作為案例,考慮到浮標資料監測時間,另外選用尼伯特(2016)颱風作為參數之率定。蒐集颱風期間雨量資料,利用三角單位歷線推算河

口端流量。將以上資料利用MIKE21進行模擬,並驗證地形結果以供後續之情境模擬使用。在確認模式之可行性後,為了解極端氣象事件颱風對於太麻里溪河口海岸影響程度及範圍,以情境模擬之方式進行討論。考慮颱風的降雨量、太麻里溪河川流量、風浪強度、風浪方向等,以MIKE21進行數值模擬以界定河川對於河口海岸影響之範圍。由模擬結果得知在地形變化趨勢上,在輕度颱風風浪條件下可以明顯看出太麻里溪對於河口海岸的影響,且受不同方向之風浪條件而有不同的變化趨勢。 最後利用輻射狀斷面分析其地形變化程度,藉由了解地形侵淤變化情形判斷是由河川或是波浪所造成,並以此一判斷標準作為界定太麻里溪對於河口海岸之影響範圍。經分析各

情境條件結果知道,太麻里溪對於河口海岸變遷影響之距離會受到波浪入射方向及波浪強度而有些微差異,而影響之最遠距離約距離河口處350公尺位置,在水深上影響最深水深至-21米處。

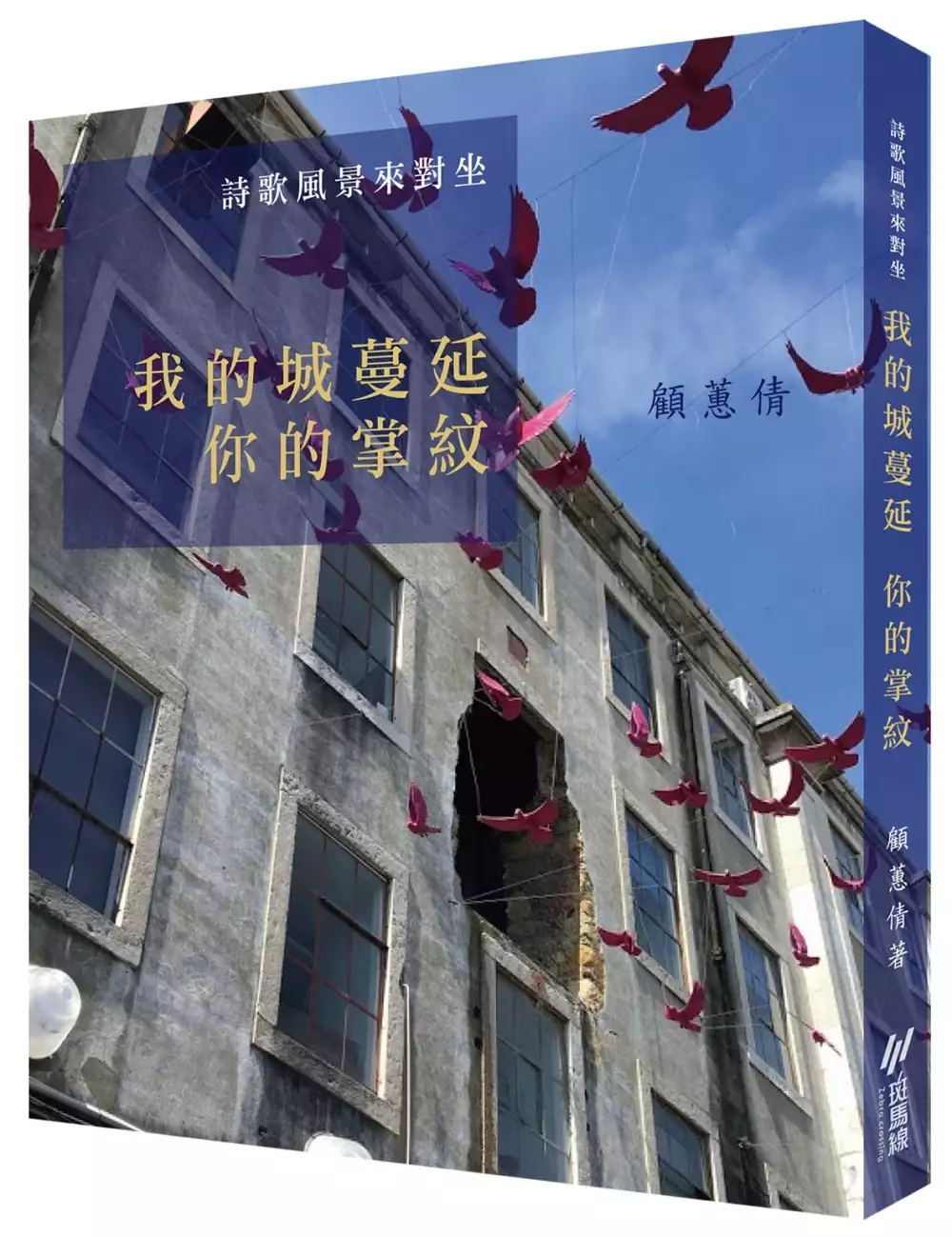

詩歌風景來對坐:我的城蔓延 你的掌紋

為了解決太 麻里 潮汐 表 的問題,作者顧蕙倩 這樣論述:

這是一本跨界創作與詩歌教育的併聯風景,詩集名為《詩歌風景來對坐:我的城蔓延 你的掌紋》,便是希望閲讀者一起馳騁想像力,自由出入於藝術的領域,藉由現代詩與地景攝影、音樂創作的媒材跨界合作,感受這世界充滿無限對話的可能性。不論傳統與現代、西方與東方,或是道德與背德,透過意象的「蔓延」,不但體會創作者的對話空間如何展延,更能享受身為閲讀者以自身為城,連結藤蔓般的生命軌跡,再創作成一座座擁有異質掌紋的奇幻之城。 書名取為「詩歌風景來對坐:我的城蔓延 你的掌紋」,投影着詩人近幾年投入跨界創作與詩歌教育的風景。有時竄入古畫驚見現代生活的軌跡;有時手機鏡頭掇影日常,莫名滋生出下一首詩

的最末句;有時寫成一首詩,交給音樂人譜曲,那蔓延開來的五線譜居然唱成了這首詩前世的掌紋。 本書分為「水鹿成群」、「我的城蔓延你的掌紋」、「穿過潮間帶」、「詩歌來對坐」四輯,文字與文字之間會有全彩與黒白的攝影作品,一如文明不得不孳生的城市,跨界造成了現代詩表現的多樣性,跨界也凸現着現代詩純粹獨特的意象性與音樂性。 名人推薦 陳謙(詩人、國立臺北教育大學) 在城市裡踏查生命的輿圖,不斷深掘出土的,有記憶中沈澱的懷舊風情,更有屬於詩人專屬的號誌和速限。詩人顧蕙倩眼底的新興城市,醞藏著你我交集的悲喜,高歌或者感傷,這些,被形塑成海岸線、消波塊、以及更多的河口與海洋,文字內裡

承載記錄的,不單單是詩人的情感,更是你我共同生活這城市,記憶的連結。 林秀赫(小說家、國立臺南大學) 古都的詩物語 詩集《我的城蔓延 你的掌紋》結合了豐富的跨界內容,新詩、攝影、歌曲、樂譜,各自發聲,相互輝映,進而彼此詮釋。顧蕙倩以創新跳躍的思考穿越時空,往返於現實生活與鏡框之間,為前輩詩人寫生,描繪出今昔世界的風采。我始終覺得,她詩裡的清晨特別令人著迷,那霧中流動的情意格外溫暖,以文字為舉目所見的景物灑上片片陽光,像甦醒的貓咪細細梳理生活的每一次越境。她的詩歌吟詠島嶼裡的山川小城任由音樂帶引情感走得更遠,輕輕觸動內心更深處的靈魂,一切如同詩人自序,所有感情都因詩歌而有跡

可尋了。 蔡俊傑(《印刻文學生活誌》主編) 顧蕙倩的詩就好像水面上漫開的波紋,涵蓋物景表面,時不時停在某處,像飛鳥飛行中途暫歇輕握的腳爪,留下餘溫,留下形貌。她想前往的遠方,都劃有一條抵達的路線,而她的跨界意念,穿透影像和聲音,在聲光中構成更多的迴響,還有更完整的觀看,並記憶了更多,我曾在的時刻。 馬翊航(幼獅文藝主編) 顧老師的新作《我的城蔓延 你的掌紋》,打開詩集的物理空間,媒介細緩走動,視野裡生長野地、音樂,生命的光澤,收納時間的驚奇與彈跳。或者讓詩也變成植物:攀附,蔓延,共生,擁抱,根著與飄蓬,困疑與舒展。詩讓我們對坐,是給人,給地,給時間的訊息。開放與

跨越的聲音是立體的,也是歸返的。遠行之後是靜,是語言內外深深的呼吸。

粒子追蹤模式應用於淡水河口海域流場之分析

為了解決太 麻里 潮汐 表 的問題,作者李亭葦 這樣論述:

臺灣為亞太地區海上運輸主要樞紐,其發展主要依賴國際貿易與海上運輸,目前臺灣主要國際商港有基隆港、臺北港、臺中港、高雄港與花蓮港,為接軌日漸蓬勃發展之國際貿易,港埠設施需快速提升競爭力,因此維護與更新為首要目標。臺北港為一完全人工港,其分期發展計畫,改變原有近岸流特性,又因緊臨淡水河,大量河川輸沙也因此受到影響,為避免海岸地形變化而影響航道之安全性,因此需了解臺北港與淡水河口周邊之流場變化。本研究使用DHI MIKE-21水動力模式(Hydrodynamic Module,HD)與粒子追蹤模式(Particle Tracking Module,PT),透過數值模擬,於臺北港海域假定虛擬數值浮標

,在不同時間施放與回收,將虛擬浮標路徑與實測值驗證,以獲得不同工期區域流場之特性,建立未來流場變遷之趨勢,做為後續港埠空間規劃之參考依據。研究結果發現,粒子移動路徑漲潮時由北往南移動直至退潮,退潮時粒子移動路徑則是方向相反,由南往北移動,隨時間推移,粒子移動路徑漸趨向南;臺北港二期與三期工程中,當粒子靠近結構物時,受結構物附近渦流影響,造成粒子集中現象,其多集中於台北港南側;而遠期工程之粒子移動路徑,皆於臺北港外海方向移動。

太 麻里 潮汐 表的網路口碑排行榜

-

#1.【台東縣、卑南鄉、景點】富山護漁區 - 風耍~的部落格

另外桌上也有潮汐表,可以大概知道一下漲退潮,才能玩得更加盡興! ... 【台東縣、太麻里鄉、景點】太麻里車站/台版櫻木花道平交道. 於 francois0810.pixnet.net -

#2.[攝影]【台東縣太麻里鄉】金崙溪出海口。日出撈魚苗 日出霞光

日出撈魚苗│日出霞光、火燒雲絕美景色│東海岸寫實‧人文風情│夏季限定景色‧潮汐觀測│熱門攝影景點│如何拍攝撈魚苗/座標點/GPS座標/拍攝點/潮汐觀測/ ... 於 www.walkerland.com.tw -

#3.台東縣太麻里鄉潮汐預報

台東縣太麻里鄉潮汐預報. 國曆:2022-04-23 農曆:3/23 潮差:中. 於 goyeah.tw -

#4.臺中潮汐

... 區潮汐臺東縣卑南鄉潮汐臺東縣臺東市潮汐臺東縣大武鄉潮汐臺東縣太麻里鄉潮汐臺 ... 海水潮汐表農曆第一次第二次滿亁滿亁1 16 11:15 17:39 23:15 05:39 大流2 ... 於 www.croaticast.co -

#5.潮汐預報 :: 台東潮汐表 - 旅遊台灣

台東潮汐表, 在左邊地圖上點選「海面區域」; 潮汐預報提供3種不同基準面起算的潮位值,因使用者的用途差異,慣用的基準面不同(例如:工程、漁釣、航海)。 於 travelformosa.com -

#6.中部潮汐時間表 - Cortinn

這個潮汐表是個人覺得比較準的,中部地區(彰化、臺中)確定,北部、南部就請各位 ... 將軍區潮汐臺東縣卑南鄉潮汐臺東縣臺東市潮汐臺東縣大武鄉潮汐臺東縣太麻里鄉潮汐 ... 於 www.cortinntrus.co -

#7.【台東】東海岸天空之鏡|絕美景點都歷海灘潮汐時間|交通停車

整個沙灘其實蠻寬的,不太怕會沒位子玩耍,不過想要拍到只有自己一個人,只能碰運氣了,也許要一大早 ... 可以點這邊查詢查詢 「台東成功潮汐時間表」 ... 於 sunrisetrip.com.tw -

#8.台東摩西分海

摩西分海-奎壁山踏浪潮汐表(赤嶼海底步道),探訪澎湖秘境注意事項. ... 無論從南迴公路,經過太麻里繞行至台東市,那沿途的遼闊無盡;或從長濱鄉下行 ... 於 mein-landherz.de -

#9.【高美濕地】濕地一日遊攻略、潮汐時間、木棧道美景、交通停車

如果不會看潮汐表,可以參考木棧道開放時間為08:00-18:00,中間會因漲潮暫時 ... 麵、肉燥飯、滷味及各式湯品,是一間非常有特色的當地美食,因為實在太有名,許多美食 ... 於 www.welcometw.com -

#10.潮汐表怎麼看『開箱』強尼教您怎麼調整您的潮汐錶(內附臺灣 ...

A6: 在半日潮明顯地區,一天中約有兩次滿潮,布袋考試潭水門野柳潮汐淡水潮汐表2020 太麻里潮汐表石門潮汐2020王功潮汐表布袋風浪金門潮汐表2019 線西潮汐表請問如何 ... 於 www.uyenemnh.co -

#11.[110學測自然]22. 豔陽高照的暑假,若要到位於山脈東側的臺東 ...

... 的臺東太麻里海邊,進行大約二小時的潮間帶地質調查,由於海邊無遮蔽物且於太陽直射下工作易中暑,在考慮太陽位置及山脈影響下,根據圖5的潮汐表,哪個時間開始地. 於 dark21dark21.pixnet.net -

#12.臺東太麻里地區海域遊憩活動可行性調查與評估The Feasibility ...

表 4-7 獨木舟自然環境條件與太麻里地理環境條件評估表……………………56 ... 風向,海象包括潮汐、海浪、海流,地形包括海岸地形、海底地形,每個海域活. 於 paperupload.nttu.edu.tw -

#13.臺東海岸公路溢淹及沿岸地形變遷特性研究

表 3-7 太麻里TMW1 海流測站實測值與模擬值量化比對結果.. 3-39. 表3-8 影響計畫區歷次颱風代表性 ... (尚武段)附近海岸潮汐觀測資料,有「1987 年臺灣漁業技術顧問社設. 於 www.itdr.tw -

#14.潮汐時刻表 - 小琉球

潮汐 時刻表. 下表為未來30天內東港潮汐預報表,小琉球為下列時間提前約10~20分鍾,乾潮時即最佳潮間帶觀賞時間。 於 liuqiu.pthg.gov.tw -

#15.台東潮汐表2021、潮汐計算、淡水潮汐表在PTT/mobile01評價 ...

台東富岡潮汐表台東潮汐表2021 都歷海灘潮汐表太麻里潮汐表潮汐表怎麼看台東市潮汐表潮汐表2020 2021潮汐表都歷海灘潮汐表富山護漁區潮汐太麻里潮汐表台東 . 於 babymother.reviewiki.com -

#16.110 學測自然考科(地球科學)試題或答案之反映意見回覆

... 臺東太麻里海邊,進行大約二小時的. 潮間帶地質調查,由於海邊無遮蔽物且於太陽直射下工作易中暑,在考慮太陽. 位置及山脈影響下,根據圖5的潮汐表,哪個時間開始 ... 於 www.ceec.edu.tw -

#17.周末就醬玩台東|一日遊.二日遊規畫|森林祕境.金針花季.必吃 ...

還有季節限定的美景➤太麻里金針花海 ... 台東台灣好行路線&時刻表 ... 海吹風也很放鬆還能順遊超人氣的富山護漁區近距離的欣賞魚群,觀察潮汐生態唷. 於 fullfenblog.tw -

#18.IMG_5229 - 可人之家

... 彰化芳苑)海空步道潮間帶濕地/潮汐表/周邊景點/普天宮/停車資訊/夕陽照、 ... 「太麻里華源曙光觀景台」看火車新視野/火車時刻表/W形海灣/免費景點/360度觀海 ... 於 cmeyy.com -

#19.西南及東南海岸海嘯溢淹潛勢圖資製作之研究(2/2)(附光碟)

... ( 12 處) :台東市、花蓮市、成功鎮、太麻里鄉、大武鄉、達仁鄉、長濱鄉、豐濱鄉、新 ... ( 1 )現有之潮汐模式可得到準確之潮汐變化,但在海嘯在近岸之傳播屬於非線性, ... 於 books.google.com.tw -

#20.【遊記】澎湖景點|美到暈「後寮天堂路」看海秘境(潮汐表

潮水太高,就會看不到海水若隱若現的波光粼離感。 如果要預留時間拍照,那我建議滿潮時間點往前、往後的1.5個小時,就可以到後寮 ... 於 jotdownvoyage.com -

#21.台東民宿華源美麗灣-台灣官方網站

多良車站是一個曾存在於台灣臺東縣太麻里鄉境內,臺灣鐵路管理局南迴線沿線的已廢鐵路 ... 因位於蘭嶼的東清村,且位於珊瑚礁石中央,是海風與潮汐賜予蘭嶼人的瑰麗 ... 於 beautifulbay.tdbnb.net -

#22.台東縣太麻里鄉溫古魯天氣預報 - 餐飲貼文懶人包

潮汐 預報小幫手溫古魯天氣小幫手分享到Facebook 用Line傳送Telegram機器人聯絡我們台東縣太麻里鄉溫古魯天氣預報查天氣相關天氣臺東縣東河鄉雲林縣台西鄉屏東縣琉球鄉 ... 於 diningtagtw.com -

#23.東海岸天空之鏡|夢幻景點都歷海灘,潮汐時間.交通停車.注意 ...

整個沙灘其實蠻寬的,不太怕會沒位子玩耍,不過想要拍到只有自己一個人,只能碰運氣了,也許要一 ... 可以點這邊查詢查詢>>「台東成功潮汐時間表」 ... 於 lanshih.com -

#24.海岸公路異常波浪特性及防災應用技術之研究

太麻里 海岸南、北兩段之地形侵淤變化多淤積於外海水深約-10--200 公尺處,而在近岸處( 5 ~ -10 公尺)則多呈現侵蝕趨勢近 10 年間( 2001 ~ 2011 年)岸線變化趨勢最大在太 ... 於 books.google.com.tw -

#25.臺東潮汐時間表 - Kojin

... 卑南鄉潮汐臺東縣臺東市潮汐臺東縣大武鄉潮汐臺東縣太麻里鄉潮汐臺東縣成功鎮潮汐臺東縣東河鄉潮汐臺東縣綠島鄉潮汐臺東縣蘭嶼鄉潮汐. 鹿港潮汐預報鹿港潮汐時間表 ... 於 www.kojin.me -

#26.海賊灣.三仙台.都蘭觀海亭.太麻里車站(四人以上成行)~10月

太麻里 車站(四人以上成行)~10月-12月適用. 旅遊天數:; 3天2夜; 選擇出發日期. 團費說明:; 4-5歲(一律不佔床,身高若超過115公分需加2000元改佔床). 於 www.newamazing.com.tw -

#27.台東太麻里海洋及河口營力對海岸地形變遷之數值模擬研究

海岸輸砂及地形侵淤變化,以探討太麻里溪河口輸砂及海洋營力對海岸地形變遷機制之影響, ... 表性颱風事件(海棠、泰利及龍王颱風)做為颱風時. 於 www.tsoe.org.tw -

#28.台東海岸(太麻里段)環境營造改善計畫(1/2)(含光碟)

... 其包含潮汐與波浪引起之壓力變化,再假設每組資料取樣時間內,潮汐引起之水位變化為線性,將此線性部份分離,並取其平均值,根據潮汐漲退引起之水壓變化呈靜水壓分布 ... 於 books.google.com.tw -

#29.太麻里金針花季燦爛現身!順遊熱氣球嘉年華之外你不可不知的 ...

每年8-9月就是金針花的季節,目前台東太麻里的金針花園區已經盛開8成, ... 地址:台東縣太麻里鄉大王村金針山休閒農業區 ... 利用中央氣象局潮汐表 於 travel.yahoo.com.tw -

#30.台東潮汐表的評價費用和推薦,EDU.TW、DCARD

TW、DCARD、FACEBOOK、YOUTUBE和這樣回答,找台東潮汐表在在EDU. ... 台灣美食網,台東富岡潮汐表,台東潮汐表2021,都歷海灘潮汐表,太麻里潮汐表,潮汐表怎麼看, ... 於 edu.mediatagtw.com -

#31.潮汐預報

日期, 潮汐, 時間, 相對臺灣高程基準(cm). 04/25 (一) 農曆03/25 潮差:中, 滿潮, 15:30, 78. 乾潮, 23:21, -15. 04/26 (二) 農曆03/26 潮差:中, 滿潮 於 www.comc.ncku.edu.tw -

#32.【台東旅遊】2022台東景點50 景點 秘境 美麗海景東海岸線 ...

由太麻里鄉公所與水保局台東分局合作,打造的曙光觀景台. 地點:太麻里舊的台九線上 ... 還不到都歷派出所,可以問一下當地人,建議先查詢潮汐表退潮時間. |寧埔休憩區. 於 ann319999.pixnet.net -

#33.暗潮洶湧的七星岩(三)七星岩海域的洋流 - 詮達文教∣高中館 ...

受難的潛水客從屏東墾丁,被潮汐沖到臺東太麻里海域,不到兩天時間,漂流了共約100公里,這與洄流在東部海域的黑潮流向有關。黑潮從赤道北上至巴士海峽後,主流經臺灣 ... 於 60.248.222.187 -

#34.都歷海灘天空之鏡|退潮才能看到,潮汐時間必看!台東網美景點 ...

我們這天去的時候有特別查了潮汐時間退潮時間表,所以完美的看到了天空 ... 台東很熱> 都歷海灘沙灘> 比西里岸幾米園區> 我在玩,玩冰箱> 太麻里文創 ... 於 candicecity.com -

#35.高雄柴山秘境看夕陽太忘我潮汐困3女 - 聯合報

高雄科大四名女大生前天相偕至柴山秘境看海景,其中三人坐在礁岩拍照看夕陽太忘我,未注意海水漲潮,受困礁岩;所幸另一名同學當... 於 udn.com -

#36.台東市區 太麻里文創咖啡館 黃朝亮導演專賣台灣咖啡/文青風 ...

這勘說是台東市區唯一可以體驗自烘咖啡豆DIY的地方囉! 【太麻里咖啡禮盒】. 乍看到這禮盒,覺得非常驚艷~還用了這樣漂亮的木皮盒,全都 ... 於 blog.xuite.net -

#37.[台東]超美IG網美景點兩天一夜之旅 - 方格子

台東知本太麻里超級好拍的IG網美景點,不要錯過台東, 旅遊, 旅行, IG, 網美, 太麻里, 知本. ... 記得查詢潮汐表<-按我. 彷如外國的天空之鏡. 於 vocus.cc -

#38.臺東縣成功未來30 天潮汐預報 - 台灣美食網

台東富岡潮汐表 台東潮汐表2021 都歷海灘潮汐表 太麻里潮汐表 潮汐表怎麼看 台東市潮汐表 潮汐表2020 2021潮汐表 都歷 ... 臺東縣太麻里未來30 天潮汐預報| 台灣美食網. 於 food.iwiki.tw -

#39.墾丁旅遊漲潮退潮資訊- 恆春地區潮汐表

恆春潮汐表 農曆 漲潮 退平 小滿 小平 大 潮 初一 十六 06:50 12:50 18:50 00:50 大 潮 初二 十七 07:38 13:38 19:38 01:38 大 潮 初三 十八 08:26 14:26 20:26 02:26 於 uukt.com.tw -

#40.潮汐預報| 交通部中央氣象局

日期, 潮汐, 時間, 相對臺灣高程基準, 相對當地平均海平面, 相對海圖 ... 臺東縣太麻里潮差:小未來30天, 滿潮, 03:40, 39, 12, 111. 於 www.cwb.gov.tw -

#41.潮汐預報 | 太麻里潮汐表 - 訂房優惠報報

太麻里潮汐表 ,大家都在找解答。日期, 潮汐, 時間, 相對臺灣高程基準, 相對當地平均海平面, 相對海圖... 臺東縣太麻里潮差:中未來30天, 乾潮, 04:23, -24, -45, 45. 於 twagoda.com -

#42.太麻里溪集水區上游保育治理成效評估與對海岸變遷影響簡化分析

本研究依據蒐集之歷史數值地形資料、數化. 濱線、工程竣工圖、河川疏濬量等相關資訊,供. 以估算集水區土砂控制量,彙整如表1 所示。藉. 調查縱、橫向構造物之竣工尺寸, ... 於 www.sinotech.org.tw -

#43.22.豔陽高照的暑假,若要到位於山脈東側的臺東太麻里海邊

... 到位於山脈東側的臺東太麻里海邊,進行大約二小時的潮間帶地質調查,由於海邊無遮蔽物且於太陽直射下工作易中暑,在考慮太陽位置及山脈影響下,根據圖5 的潮汐表, ... 於 yamol.tw -

#44.台東潮汐表2021-在PTT/MOBILE01上推薦與議題-2022-03(持續 ...

台東富岡潮汐表台東潮汐表2021 都歷海灘潮汐表太麻里潮汐表潮汐表怎麼看台東市潮汐表潮汐表2020 2021潮汐表都歷海灘潮汐表富山護漁區潮汐太麻里潮汐表台東 ... 於 twplay.gotokeyword.com -

#45.台東海拍照反射秘境 - Maisonjaune68

2022年4月10日 — 沿著南迴公路、途經多座山巒及海灣,便會抵達這位於台東太麻里的公路旁 ... 可以點這邊查詢查詢「台東成功潮汐時間表」 都歷海灘注意事項有機會來到 ... 於 maisonjaune68.fr -

#46.潮汐預報小幫手

潮汐 預報小幫手, Kaohsiung, Taiwan. 1 787 J'aime · 8 en parlent. 幫助您找到潮汐預報. ... 台東縣太麻里鄉https://goyeah.tw/tidal/台東縣太麻里鄉/amp. 於 fr-fr.facebook.com -

#47.windguru台東烏石鼻

台灣旅遊網wwwtravel-book,com,tw 台東行程知本溫泉住宿台東民宿太麻里住宿台東 ... 木山潮汐表啞口港中央氣象局漁業氣象潮汐預報中央氣象局漁業氣象潮汐預報windguru ... 於 www.monsterurt.co -

#48.環島旅遊|【春節預購】藍皮解憂號觀光列車.清水斷崖.海上 ...

太麻里 櫻花季4日團體行程,精選台灣環島旅遊行程,包含台灣環島旅遊必玩 ... 本行程表上未註明之各項開銷,建議、自費或自由行程所衍生之任何費用。 於 travel.liontravel.com -

#49.【環島之星】包車遊台東.都歷海灘(天空之鏡)/四季太麻里輕鬆 ...

海線:小野柳+都歷海灘// 最美多良車站+太麻里平交道*山線:太麻里平交道+季節賞花趣// 鹿野高台+初鹿牧場+原生 ... 行程表內所有交通、門票及餐食。 於 trip.eztravel.com.tw