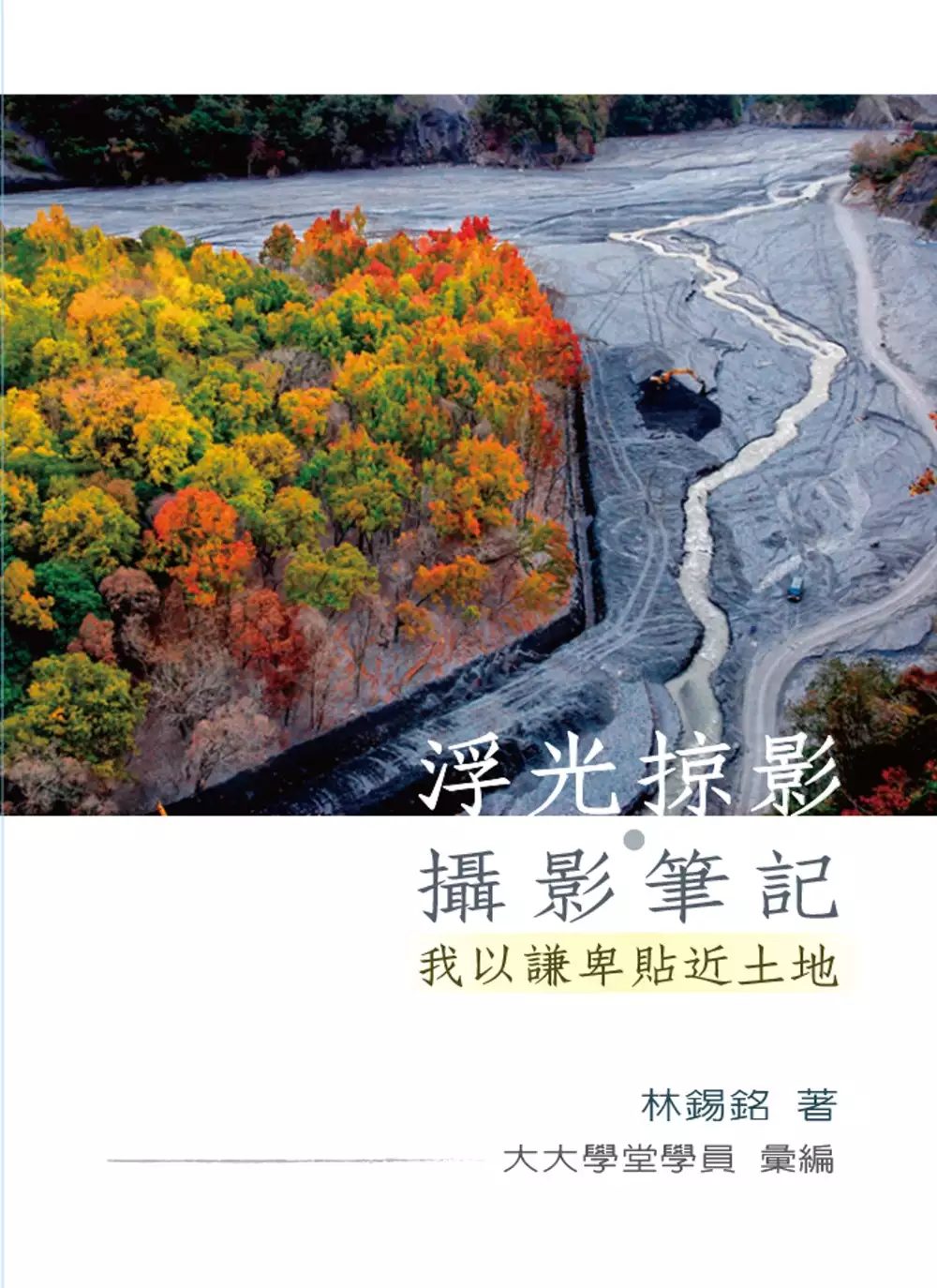

如何形容山景的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林錫銘寫的 攝影是另一種書寫:林錫銘攝影集 和林錫銘的 浮光掠影•攝影筆記:我以謙卑貼近土地都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自華品文創 和華品文創所出版 。

國立臺北科技大學 建築與都市設計研究所 蔡淑瑩所指導 邱彥鈞的 民眾對於商業街道實施延續性垂直綠化認知及態度探討─以臺北捷運忠孝復興站至捷運忠孝新生站為例 (2015),提出如何形容山景關鍵因素是什麼,來自於電腦視覺模擬、認知與態度、商業建築、延續性垂直綠化。

而第二篇論文玄奘大學 中國語文學系碩博士班 熊琬所指導 簡聖宗的 《高僧傳》僧人群體研究 (2009),提出因為有 慧皎、高僧傳、群體、筆法、出家、遊方的重點而找出了 如何形容山景的解答。

攝影是另一種書寫:林錫銘攝影集

為了解決如何形容山景 的問題,作者林錫銘 這樣論述:

攝影是另一種形式的書寫…… 攝影是另一種表現的繪畫…… 攝影是另一種心情的抒發…… 攝影是另一種境界的沉浸…… 攝影是另一種語言的表達…… 攝影是另一種…… 攝影是另…… 攝影是…… 攝影,難在哪裡?難在作品是否能吸引人的目光,是否能打動觀賞者的感覺?若只是像文字匠氣那般堆疊組合,不幾下就會形同嚼蠟無味了。 「攝影,是另一種形式的書寫!」一樣要發自內心感覺而按下快們定格瞬間,一如下筆一揮即就,創作自然也可以泉湧不息。同樣道理,如果無感按下的快門,這樣自己都不感動的影像,如何去打動人心?如果就像只是華麗詞藻堆疊的文字,三五行字就會讓

人無法續讀下去。 林錫銘攝影集讓許多過去身周遭不曾注意的美麗,都在慢中一一顯現。讓我們抬頭欣賞當下瞬間天光雲影,也低首看見野花開了、昆蟲來了,世界變得有情起來,更加體會了日子更迭,更珍惜變幻的每一刻。 攝影讓人心思更縝密,浮躁者變得安穩,粗心人變得細緻,讓所有汲汲營營於生活的匆忙,變成出世般的優雅。也讓人重新審視自己的視野與高度,一如我們會讚嘆欣賞鳥飛的優雅,而攝影者也可這樣優雅美麗。 透過欣賞好作品,讓自己跳脫一般人眼光,有了新的視野,於是眼下人事物景變得不一樣,心感的比一般人多得多多,可以發現自然之美、欣賞土地之美、讚嘆人世之真善美,連藝術潛能都會被激發。 本書特色

林錫銘說:這個世界不缺少美麗,而是缺少發現。 光影是攝影的靈魂,時間、光影對了,人人都能留下美麗的風景。 用相機記錄重大歷史事件,也用相機記錄所到之處的風土民情……真味紀實186幀精彩影像…… 前聯合報系新聞攝影中心主任、三十年攝影老手、大大學堂創辦人 堅持原汁原味,不用濾鏡、不修圖,顯現影像真味! 林錫銘引領你透過鏡頭和光影,典藏台灣真善美!

如何形容山景進入發燒排行的影片

百岳單攻訓練計畫 -【秀姑巒山】

海拔高度:3825m

總公里數:≒59km

百岳排名:6

備註資料:五嶽之一

所屬園區:玉山國家公園

所屬山系:山央山脈最高峰

百岳別名:馬霍拉斯山

2007年,正準備橘子集團 - 磁北極600km冒險計畫,

行前訓練,是我第一次重裝南二段的縱走,

從東埔登山口進入,進入八通關古道後,

看見許多歷史遺址、駐在所、駁坎、酒瓶、獵人的子彈,

沿路聽著嚮導大哥講解清代、日治歷史後,

我彷彿像是回到歷史一樣,在古道中想像著過往的生活,

仔細地記下每一刻,用心去感受山中的風景,

對我來說所有一切都是全新的體驗和學習,

踏上歷史的印記,興奮著想知道更多台灣故事

路徑越來越小,左側是山壁、右側是斷崖,

也稍為緊張著,這樣的路線大家是如何行走的,

沿路有許多崩塌的山徑、落石,路段地基相當不穩,

嚮導、協作大哥們,冷靜的判斷,高繞、下切,

把路基踩穩,確認路線安全後,便告知快速通過,

我上了一課,不是有體力就衝,在山中要判斷考量許多因素,

有時,可以前進,

有時,需要等待,

有時,必須撤退,

一切都是已安全下山為第一優先考量,

繼續通過許多坍塌、倒木、坍方、落差、攀爬路段,

我在後方隨著大哥們前進,像是海綿般不斷吸收各種觀念與技術,

直到我爬到了八通關山,第一次站在3335m,看著壯麗的山景,

也是我第一座百岳,越來越喜愛在爬山中,自由的感受

「秀姑巒山更有獨特的美喔!」嚮導說著,

「秀姑巒」,一個詩情畫意又非常女性化的名字。

相傳鄭成功的妹妹喜歡攀高越嶺,有天爬到秀姑坪一帶,

遇到寒流,因衣物和糧食帶不夠,隨行名叫「林秀鸞」的一位婢女,

將自己的衣服解下,給了鄭成功的妹妹禦寒,自己卻凍死了。

後人為紀念她的義行,稱她「秀姑娘娘」,

遇難地點是個風口地形,稱「秀姑坪」,

附近的高山則稱「秀姑巒山」。

如山名一般,山容秀麗婉約,像是一位小家碧玉的淑女,

不像南湖大山和玉山般的帝王之勢。

世居附近山區的布農族原住民,

稱秀姑巒為「馬霍拉斯」,意為「白髮」,

形容冬季時分的積雪山頂有如白髮老人,

秀姑巒,對我來說,就像神秘般的存在

好幾次在八通關訓練後,對路線狀況較為熟悉,

知道秀姑巒距離是最遠的,將出發時間提早一些,

抵達許多崩塌地形時剛好日出,視野較佳較為安全,

戴上頭燈,照亮了夜晚,

我帶頭,與筱瑜姐開始進入山中,

快步的前行,更要小心腳邊的踩點,

推判著公里數與身體的感受,

一切都照進度中進行,感覺相當不錯,

兩人有默契地前進,不時確認彼此的狀態,

我滿心期待著,日出時,看見黃金的八通關大草原與群山圍繞,

「啊!」筱瑜姐叫了一聲,我以為她踩空,

趕緊回頭看,原來是登山杖斷了,剩下一支可用,

但不影響,我們繼續前行,路段變的相當窄,

八通關古道,已經沒像以前一樣那麼好走,

多次颱風侵襲,已有數處崩塌、沿線吊橋部分損壞都須小心,

常常有落石坍塌,舊有步道受損,需高繞或下切

來往訓練幾次,沒有一次路徑是一樣的,

「喀啦!、喀啦!」我聽到左邊有聲音,

聲音越來越大,崩塌處有落石,

我們趕緊抱頭緊貼左邊山壁,準備要後退時,「啪!」

一個小落石打到我的左胸口,還好有水袋擋住,

「撤!」、「快撤!」

我們趕緊後退遠離崩塌地區,

等待了一陣子,落石聲音斷斷續續,時大時小,

也剛好天亮了,開始觀察任何可能的路線,

高繞、低繞、踩路基前進?

嘗試用各種方式想安全通過,

停留了將近2個小時,依然無法通過,

正準備再嘗試一次時,落石的面積滑動更大了,

強烈的第六感告訴我,應該要停止前進,

手杖斷、落石打到胸口,也許是一個跡象,

加上我們是單攻裝備,不能冒任何的風險,

估算停損點時間、氣候變化後,不該再貿然前進,

評估多方考量後,為了安全,做出撤退的決定,

下山後問在地的人,才知道前天崩塌的很嚴重,

有一隊登山隊卡在山上回不來,到隔天清晨才下山,

還好有做出撤退的決定,如果回程崩塌嚴重無法通行,

可能也會比較棘手一點,也再次學到許多經驗

「山永遠都在,別因為渴望,把自己一步步推入危險之中,

做好所有準備,平安下山,才是最重要的,而不是山頂。」

️秀姑巒山 - 高級登山路線

⛰五嶽距離最遠的一座山

⛰需具有3000公尺以上、3天以上長程縱走經驗

⛰難度較高,體力、基本技能、應變能力有一定要求

⛰滿佈圓柏、箭竹、白木林及高山杜鵑,景色獨特。

⛰以上參考網路資料、歷史文獻

#登山技巧

#百岳

#秀姑巒山

#秀姑巒山單攻

#單攻

#百岳單攻訓練計畫

#紐崔萊

#山也行GOMT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

喜歡我的頻道『請記得"訂閱"彥博的頻道,並開啟小鈴噹的"所有通知"功能』唷!

這樣就能每週準時收看我的教學影片唷!

▶記得訂閱我的youtube並開啟小鈴鐺的"所有通知"功能!

https://www.youtube.com/tommychenpo?sub_confirmation=1

▶追蹤我的IG

https://instagram.com/tommychen1986

▶追蹤我的Facebook

https://www.facebook.com/tommychen0610

#登山技巧

#Runfordream夢想工作室

民眾對於商業街道實施延續性垂直綠化認知及態度探討─以臺北捷運忠孝復興站至捷運忠孝新生站為例

為了解決如何形容山景 的問題,作者邱彥鈞 這樣論述:

臺北市近年來都市發展快速,導致空間過度開發,綠化空間正逐漸減少,因此永續議題近年來受到更多關注,都市綠化以及生態都市觀念成為都市發展重要課題。垂直綠化因其佔用土地面積少而綠化面積大的優勢,成為主要的都市綠化推動形式。人行道與沿街面之景觀與公共設施,隨著人類生活品質之提升,成為民眾所重視因素之一,商業建築為都市中重要建築機能之一,如能在商業街之沿街面設置延續性垂直綠化,搭配綠色大眾運輸導向與百分之百綠地還原觀念,形成具都市特色之商業綠軸,除能吸引人潮促進消費外,更能提升整體都市視覺觀感,達到建成環境之成熟與豐富性,進而推動永續環境與民眾搭乘大眾運輸之意願。本研究探討捷運忠孝復興站至捷運忠孝

新生站路段之商業建築沿街面實施延續性垂直綠化對於都市視覺景觀之影響,首先透過問卷法與電腦視覺模擬,初步調查民眾是否對永續環境與商業綠軸有觀念認知,再分析民眾對於商業建築實施延續性垂直綠化認知與態度與滿意度,其次探討延續性垂直綠化偏好。透過SPSS統計分析軟體進行分析,共317位問卷受訪者,分析結果如下:一、 問卷分析結果顯示,民眾高達86%同意商業街道推廣延續性垂直綠化,認知最同意為「都市需要更多垂直綠化」(95%),其次為「延續性垂直綠化能提升街道意象」(94%)、「商業街道推廣延續性垂直綠化能改善都市景觀」(93.7%),態度最同意為「願意以大眾運輸搭配步行等方式抵達目的地」(97.1%)

,其次為「願意以延續性垂直綠化推廣加強都市景觀」(93.7%)、「願意光臨具有延續性垂直綠化之商業建築」(93%),其中個人屬性變項發現,當地商家受訪者與一般民眾受訪者認知結果並不一致,而觀看影片之受測者認知與態度都較高,故本研究訪談2位當地商家以及10位具建築、都市設計、景觀設計等相關專業背景者,探討商業街道推廣延續性垂直綠化觀點以及模擬延續性垂直綠化影片應用於一般問卷之優點與需改進之處。二、 經分析得知,民眾認為模擬實施延續性垂直綠化之商業建築之立面評價偏向清新的、舒適的、均衡的、延續的、設計的、層次的、秩序的、舒坦的、自然的、隨性的。三、 民眾對於商業街道模擬延續性垂直綠化之綠覆率部分,

認為商業綠軸北向最適合「75%綠覆率」(46.1%),南向最適合「75%綠覆率」(38.8%)。民眾對於觀看同側建築物之視覺焦點為「建築物下段」(61.5%),觀看對側建築物之視覺焦點為「建築物中段」(67.8%)。

浮光掠影•攝影筆記:我以謙卑貼近土地

為了解決如何形容山景 的問題,作者林錫銘 這樣論述:

我想傳授的不只是技術,而是態度 大大學堂一向不流俗、不從派,要給的不只是攝影技術,而是態度。態度決定溫度,溫度決定高度。 自2006年起,我在聯合報系文化基金會就有了攝影教室,直到2013年自己創設「大大學堂」後繼續攝影教學工作。太多人問我:「你為何長年要委身親自傳授這麼LOW的基礎攝影?不就光圈、快門……之類?」我都一笑置之。那時我的攝影初階班名叫「讓傻瓜變聰明」,有異於一般坊間攝影班需單眼相機,所以來自各階層的學員,十之八九都是帶著小傻瓜相機自在來上課,而且我也一定是使用小傻瓜相機,從頭到尾以身作則,小傻瓜在一般日常也可以拍得不錯的照片!「攝影作品優劣,不全因為器材,而

是取決於觀景窗後的那顆腦袋!」 我希望每一個攝影者的啟蒙階段,一定要遇上好老師,才有很好紮實的想法與體認,而非只是追求所謂表象皮毛的匠氣技術。所以我傳授的不只是技術,最重要的是要引導初學者,走入奧妙光影世界與生命、環境的有好態度開端。在學習攝影啟蒙階段,若有好的老師帶引入門,那攝影的長路,不單只會追逐表象光影浮華,而是進入另一個層次,融合生活與生命的開始,因攝影學習,也激發出自己潛能的藝術細胞,活化對美學態度或本質的認識。 「讓攝影進入生活,生活變得有故事、有藝術,感動從此沒有距離與隔閡。」我攝影班學生,正練習放下身段看世界……。越接近土地,就越有生命;有生命就是好生活。 我

想:放低就會謙卑,謙卑就願放下,放下就能放心。 世界並不缺少美麗,只是缺少發現 「美麗都藏在細節裡」。 大剌剌的攝影方式,不代表就是大器,我想那比較像走馬看花、隨手捻來。看到什麼就拍什麼,與其說是隨興隨意,其實就像美食大口嚥,食之有些可惜。美景當前舉起相機,與所有人一樣就地直覺按下快門,一如好讀書不求甚解,好卷在手卻也錯過精髓的可惜。 所以我常說,「攝影」是可安定心情的方式之一,當下為了拍好一張照片,可以讓人靜下心情而專一,因專注多看見細節,更容易忘卻根根鬚鬚的所有,何況一個攝影行程,有千千萬萬當下會產生。專注常讓時間停止,停住呼吸、停在每一步伐,讓眼睛與觀景窗留住當前

的美;一如停在舌尖與美食交會瞬間,味蕾品嘗著美味當下;停在如何消化眼前景,轉化成一張張得意的作品。 攝影初階班的第一堂課,一定會提醒學員攝影有「三到」功夫: 眼到:眼到就是看到,能夠看到就是發現,發現別人所不能看到的工夫。 學習攝影也讓自己的眼睛重新學習,找回它的敏銳,看到所有被忽視的美麗。世俗、現實生活的柴米油鹽,眼睛所接觸的面,常與利或益交融,所以我們感到生活週遭的無趣與無奈,太市儈的氛圍與場面,怎也美麗不起來。要眼到,當然要走到,走出門去才有新的發現,讓敏銳眼睛時時探索著絕美細節。 心到:心到就是感到,感覺的感受就是觸媒,無論真善美醜陋悲歡或離合、七情六慾生老病死

,都有深層感受與接收,轉化成生命養份。對事物無感心死,就是眼到卻無感而心不到,世間若沒有一絲美麗可言,攝影也成不了作品。 手到:手到不僅是按下快門而已,關鍵雖都在攝影技術與快門時機,「相機而相機」就是這道理,有心與等待卻可以超越技術部份,攝影技術有時盡,眼界心境無窮高。 當眼到發現,心到感受,手到就只剩按下快門霎那,相信眼界可以勝過技術。都是工夫,但看個人點滴養成。 本書特色 林錫銘教你找回敏銳的眼睛、激發你的藝術美學潛能! 光影對了,人人都能留下美麗的風景。 真情書寫9.7萬餘字字珠璣……真味紀實433幀精彩影像…… 前聯合報系新聞攝影中心主任、三十年攝影

老手、大大學堂創辦人 不用濾鏡,顯現影像真味! 林錫銘引領你透過鏡頭和光影,典藏台灣真善美!

《高僧傳》僧人群體研究

為了解決如何形容山景 的問題,作者簡聖宗 這樣論述:

本論文運用文獻學、文化史學等方法,對僧傳之西域與中國僧侶群體,歸納分析,作系統性的研究,探討沙門群體之共性與歷時性,與在中國佛教史上的貢獻與意義。探究中國如何認識佛教、信仰佛教、進而弘傳佛教,與在魏晉六朝中外僧侶群體群相,篳路藍縷,虔誠堅毅,誓志捐身,宣揚佛教的過程。 慧皎《高僧傳》之成書,與當時梁武帝時期佛教鼎盛,大力提倡佛教;中國史學在魏晉六朝蓬勃發展,為人物作傳的風氣大盛,有密切關係。作者立書乃在眾多的史料上,信而有徵,辭理可觀,薈萃成書。立傳的精神,不求其名,乃是要為那實行潛光,高而不名的高僧立傳,期盼高僧風範能永垂不朽,讓世人以為法式,而不才者見之,能頓生慚愧心並且改過遷善。

《高僧傳》收錄漢明帝十年至梁天監十八年,凡四百五十三載,正傳二百五十七位僧人,附傳傍見者二百餘人。附傳的筆法,慧皎承襲司馬遷《史記》之史家傳統。《高僧傳》附傳的系屬,形式靈活。由於慧皎善用附傳筆法,正傳與附傳之間,系屬緊密,詳略得宜,作者可隨時隨處添加附傳,如此執簡馭繁,編次得當,條理井然,從而擴大《高僧傳》對佛教歷史人物的容載,並達到為人物立傳的需要。在《高僧傳》之僧人群體中,僧人出家之因緣無論是親因緣或增上緣,皆動機純正,對佛法皆有正信正見,因體悟而出家,帶有理性的抉擇與自覺。有堅定的信仰,希求正法,「將此深心奉塵剎」,發願續佛慧命,上求佛道,下化眾生。 佛教源於印度,對中國來說

,為一種異質文化,佛教在中國根柢槃深,枝葉峻茂,主要得於前赴後繼的傳法僧侶,包括東來傳法之西域僧俗與西行求法之中國僧侶,在中國南北勉力不懈的弘化。漢武帝派遣張騫「鑿空西域」,中西交通路線之開拓,加上當時時空因緣,皆是促進西域僧侶絡繹來華的因素。西域僧人群體,一本赤忱,東來中國,傳佈佛法,慈悲濟世,宣流法化,鞠躬盡瘁,終老中土。佛教傳播中土,屬於「柔性傳播」。東來之西域僧侶,大都主動來華,孑然孤身,獨步拄杖,往來絲綢之路,不為政治意圖,或是商業利益,純粹為宣揚弘化佛教思想文化。 魏晉以降,由西域間接傳入的佛典,日漸不能滿足學術界之需求。中國僧人對真理的執求,為佛法的熱情與虔誠,欲求取更完備

、深奧的法義,非親赴佛教的發源地「印度」不可得,國人西行佛國印度求取梵典的風潮,應運而生。中國僧侶群體奮志西行,表現了在古代交通極為不便下,為了追求佛典完備,闡明教義,乘危遠邁,里涉數萬,不辭艱阻,為法忘身,前仆後繼之精神。求取真經東歸,仍不辭勞苦,拳拳不忘貢獻己學,著手佛典之漢譯,鞠躬盡瘁,死而後己,不顧個人的安榮利祿,傾一生之力,為佛教犧牲奉獻,精神令人肅然起敬。 不論西域沙門東來中土傳法譯經,或中國僧侶西行天竺求法參學,都旨在使佛法流化東土。然兩個群體各有各自的特質,比較西域與中國僧侶群體在出發時間、形式本質、經典傳譯、留歸行跡、書寫筆法、人格塑造等方面之差異,闡述各自不同之特質。其次

探討中國僧侶群體誓願長途跋涉,為法捐身,前仆後繼,西行求法參學的內在趨動力量,即「邊國意識」。再者討論「僧侶與商人」之關係,僧侶與商人在陸上與海上絲綢之路,結伴同行,彼此照應,為佛教在中國傳播的一種特色。 本文以《高僧傳》僧人群體為研究對象,其價值歸結有以下三端:一、樹立僧傳義法體例,影響甚鉅;二、揭示僧侶出家意蘊,心虔志誠;三、闡發沙門為法舍身,貢獻卓越。