孟克吶喊的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦亞當.奈曼,LittleWhiteLies寫的 解謎大衛.芬奇【加贈博客來限定獨家書衣】:暗黑系天才導演,與他眼中的心理遊戲 和劉宇昆(KenLiu)的 隱娘都 可以從中找到所需的評價。

另外網站孟克的名作--吶喊(The Scream) - B+L=C&T family - 痞客邦也說明:後來才知道他在模仿孟克所畫的”吶喊”. 因為老婆之前在參觀挪威奧斯陸博物館時. 買了幾張孟克所畫的明信片. 其中最有名的就是”吶喊”這幅畫.

這兩本書分別來自遠流 和新經典文化所出版 。

國立臺灣藝術大學 雕塑學系 賴永興所指導 姜運威的 尋找自己的過程 (2021),提出孟克吶喊關鍵因素是什麼,來自於自我、姜運威木雕、卡漫雕塑、「彳亍」木雕。

而第二篇論文國立高雄師範大學 美術學系 楊明迭所指導 董純妤的 落山風- 車城情懷 董純妤創作論述 (2020),提出因為有 生命感悟、生命力、車城、家鄉、落山風的重點而找出了 孟克吶喊的解答。

最後網站【挪威遊記】藝遊奧斯陸博物館「吶喊」畫家Edvard Munch故鄉則補充:孟克 一共畫了四個版本的《吶喊》,這裡收藏了其中的油畫板和粉彩版本。開始參觀作品前,可以花點時間在它的播放室觀看Edvard的生平短片。稍微了解Edvard ...

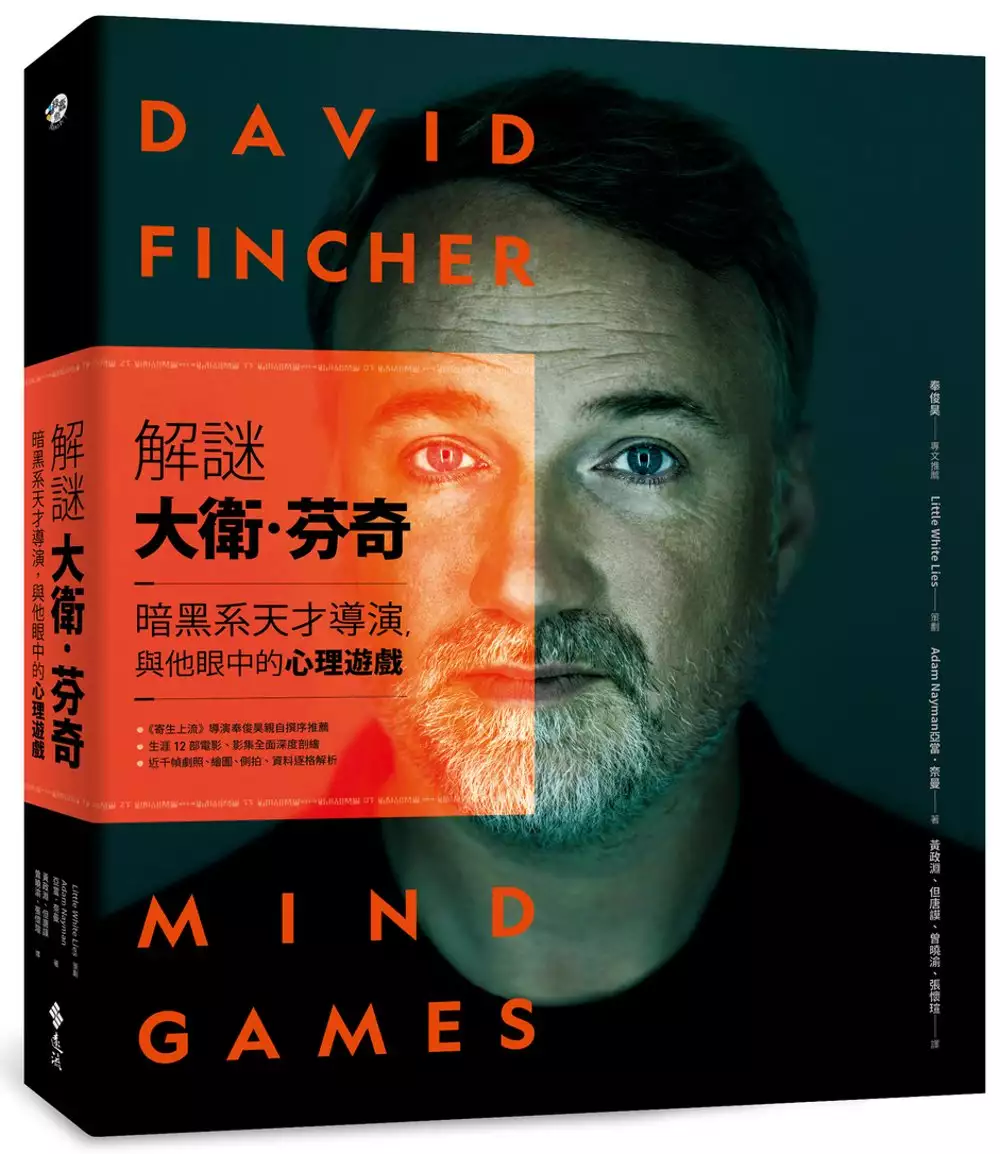

解謎大衛.芬奇【加贈博客來限定獨家書衣】:暗黑系天才導演,與他眼中的心理遊戲

為了解決孟克吶喊 的問題,作者亞當.奈曼,LittleWhiteLies 這樣論述:

|了解金獎導演大衛.芬奇的重磅電影聖經| ★當代黑色電影大師,大衛.芬奇首本專書 ★《寄生上流》導演奉俊昊親自撰文推薦 ★生涯12部電影、影集全面深度剖繪 ★近千幀劇照、繪圖、側拍、資料靈感逐格解析 ★知名電影雜誌《Little White Lies》操刀編排 ★攝影師、剪接師、選角指導、演員班底暢談製作祕辛 僅有大衛.芬奇能帶給我們……又長又直、精心傑作般的血痕,也可以說是一道極其美麗的電影傷痕。──奉俊昊/《寄生上流》導演 創下影史口碑的百大經典《鬥陣俱樂部》, 橫掃各大獎項的商業大片《班傑明的奇幻旅程》、《社群網戰》, 為串流平台

量身打造的熱門影集《破案神探》, 在刻畫人性極致、橫跨主流與小眾、擁抱數位科技的背後, 金獎導演大衛.芬奇如何說好一個故事? 他的腦袋裡在想些什麼? ●膾炙人口的神作背後,你必須認識的暗黑系天才導演 你可能知道電影導演大衛.芬奇,他對於探討人性黑暗面有著高度興趣,擅長極度精準的攝影機運動,是出名的完美主義者。他憑藉《火線追緝令》、《鬥陣俱樂部》獨特的敘事風格打響口碑,拍出《班傑明的奇幻旅程》、《社群網戰》、《龍紋身的女孩》、《控制》等名利雙收的商業大片,更率先與串流平台合作,推出《破案神探》、《曼克》等熱門影集和電影作品。 但你可能不知道,芬奇以拍攝音樂錄影帶與廣

告起家,見證過錄影帶的輝煌盛世,當過知名特效公司裡最基層的特效師,這造就了他的控制能力與力求精準的工作風格。而比起自己創作劇本,芬奇更擅長「改編」,他細細留意起社會事件、小說文本、當代名人,找出最適合影視娛樂呈現的主軸,以地毯式、抽絲剝繭的方式仔細打磨,反覆思考每句台詞、每個場景,將所有訊息埋藏於每一個鏡頭當中,賦予作品獨特的氛圍,使人完全沉浸在他的故事版本裡。 ●學好你的基礎技藝,它永遠不會阻止你成為一個天才 一位廣告人如何轉變成藝術家?身處體制,是否有可能真正對抗體制?如此熱衷於瓦解事物的導演,如何讓作品保持流暢度?看似封閉的文本,如何賦予其獨特的空間感? 「學好你的基

礎技藝,它永遠不會阻止你成為一個天才。」這是芬奇進入電影業前夕,父親給予他的建議。本書述說芬奇的工作生涯,以6大主題章節詳細剖析其12部電影與影集,由知名電影雜誌《Little White Lies》策劃編排,仿擬他調查故事、解構角色心理的方式,搭配大量劇照、繪圖、側拍、資料靈感,更邀集攝影師、剪接師、選角指導、演員班底暢談製作祕辛。全書有如偵查案件的卷軸,讓我們能夠循著線索,一窺芬奇燒腦、極致的電影世界。 關於《火線追緝令》── 角色代表觀眾,所說的台詞可視為一記尖銳的自我批判。芬奇不過是想指出,那些青年時期過度追求風格表現的膚淺名作根本狗屁不通。 關於《異形3》──

「我必須投入兩年時間,三度被開除,每樣東西我都得拚命去爭取。最恨這部片的人就是我。直到今天,我還是最恨這部片的人!」芬奇說。 關於《鬥陣俱樂部》── 芬奇帶著他自己、他的電影、他的觀眾衝進一條布滿產業陷阱與銀幕禁忌的障礙賽道,雖然飽受摧殘且傷痕累累,卻絕對不無聊。 關於《社群網戰》── 「我拍這部片不是為了公審馬克.祖克柏……我懂一個二十一歲的小夥子想導一部六千萬美元的電影,坐在一個都是大人的房間裡,他們覺得你好傻好天真,不打算給你任何主導權,那是何等心情。那種從心頭一湧而上的憤慨,我完全能體會。」芬奇說。 關於《控制》── 主角之間有著相似的磁力,每一位

製碼者都需要一位解碼者,玩辦家家酒就與現實生活一樣,就算陷入僵局,「生活遊戲」仍得繼續下去。 關於《曼克》── 「三十歲的人不會像快六十歲那樣,去關注一個人去世後留下的東西。」芬奇說。從《鬥陣俱樂部》的少年犯罪,到埋藏在《索命黃道帶》和《班傑明的奇幻旅程》那對無常的省思,再到《社群網戰》的適度懷舊,以及使《控制》更具可看性的中年危機潛文本。《曼克》可能是一部芬奇認為隨著自己年紀漸長而必須面對的作品,也是他在其他職涯階段都無法處理的作品。 在體制邊緣內外,在靈光以上知識以下,在高畫質與神祕感之間,大衛.芬奇誠摯邀請我們參與這場心理遊戲。 重磅推薦 一頁華爾

滋Kristin|影評人 李明璁|社會學家、作家 東默農|知名編劇講師 馬欣|作家、影評人 翁煌德|「無影無蹤」粉絲專頁版主、台灣影評人協會常務理事 張硯拓|影評人、《釀電影》主編 張鐵志|《VERSE》創辦人暨總編輯 黃以曦|作家、影評人 超級歪SuperY|電影YouTuber 膝關節|台灣影評人協會理事長、影評人 盧建彰|詩人導演 龍貓大王通信|影評人 好評推薦 《解謎大衛.芬奇》一書以公正客觀的角度,縝密而全方位地逐一按照作品,分析其結構、理念、隱喻、特質、性格、手法與影響……即使

對他的電影如數家珍的影迷,依然能從此部著作中獲得滿滿的資訊與新知,潛入更深一層的大衛.芬奇心理殿堂。——一頁華爾滋 Kristin/影評人 大衛.芬奇的電影就是極度冷酷、卻也絕對誠實的直球對決……而本書在此意義上,給了我們許多寶貴線索。──李明璁/作家、社會學家 想學大衛.芬奇,必須學習他對細節的探索和掌控,而這本書記錄的,正是他努力的成果。──東默農/知名編劇講師 芬奇的每一步都踩在體制的痛點上……現代人恐懼的是什麼,不是肉眼所看到的距離,而是我們就活在其中。──馬欣/作家、影評人 犀利的人物情節、偏執的色調、跟蹤狂式的鏡頭,他

劃開命運的肌理,從中透出一股屬於他的冷,叫人牙顫又同時拜服。對大衛.芬奇而言,完成這一切不只是美學的判斷,還是宗教式的,是道德的追求。而我們,也只能信了。──張硯拓/影評人、《釀電影》主編 表面上是我們自以為熟悉的各路類型,芬奇卻能在裡頭研磨一系列的漸層和雙層性,既是感官被開發的經驗,也讓故事的內涵暴漲。──黃以曦/作家、影評人 大衛.芬奇無疑是我們世代中最吸引人的電影創作者……你怎麼能否定《鬥陣俱樂部》在藝術風格上的絕對位置呢?我們就是被他領著,才想成為導演的呀!──盧建彰/詩人導演 在台灣,目前你壓根找不到比《解謎大衛.芬奇》更詳實又引人入勝

的大衛.芬奇專書……必須先拿起這本書,細細品嘗他三十年執導生涯裡、那股奇異的血腥味。──龍貓大王通信/影評人

孟克吶喊進入發燒排行的影片

今天來帶大家去看東京車站的寶可夢中心

沒想到小小一間比我家客廳還小,裡面卻有上百種寶可夢

還有期間限定的孟克吶喊版PTCG可達鴨、木木梟和伊布入手方法大公開

--

工商業務需求請聯絡 [email protected]

--

小龐的影片題材募集 http://goo.gl/MWsttV

臉書粉絲頁 https://www.facebook.com/PunkMaid/

IG http://instagram.com/punkmaid

尋找自己的過程

為了解決孟克吶喊 的問題,作者姜運威 這樣論述:

人誕生在這世界上,探索自己內心深處,尋求自我是一輩子的課題,隨著年齡的增長、身份的變化、環境的變遷及時代的推進,不同階段的自己,對周遭的事件與人都有著不一樣的認知與感受,了解自己可以透多種不同的形式,內向而不善言語交流的筆者,只能透過創作的形式把內在的情緒釋放。回顧過去的創作,大學時期是一種下意識的創作,當下的想法直接表達出來,而研究所的創作即是一種反映個人面對外來感受的內在情緒,現在的創作更是一種對生命的領悟,對於生活體驗的感受。過往關注的焦點,都在談論著社會黑暗面,試圖印證人生來即是醜惡的,但在追尋的過程中,這些關注的事,其實都源自於自身,只是一直並未發現,與其去批判指責複雜的社會百態,

為何不先好好反省自己。借著本次研究來梳理出自身創作的脈絡,透過創作來尋找最真實的自己。本論文的架構先從緒論開始,談及創作研究動機與目的、創作研究的方法與範圍。第二章為學理基礎與文獻探討,先從精神分析的領域探討,以拉岡(JacquesLacan,法國,1901-1981)「鏡映效應」(looking glass self)等觀點,從藝術史的脈絡中以日本藝術家奈良美智(Yoshitomo Nara,日本,1959-)為例進行論述。第三章為創作理念和所用的媒材技法作探究。第四章則回到自身的創作系列的分析,第五章是本研究的結論與展望。筆者透過本次創作研究,以創作個展《彳亍》重新認識自我,希望透過創作,

表達出自身內在的情緒,在創作的過程發現了過去忽略的盲點,也逐漸從中尋找到遺失的自我。

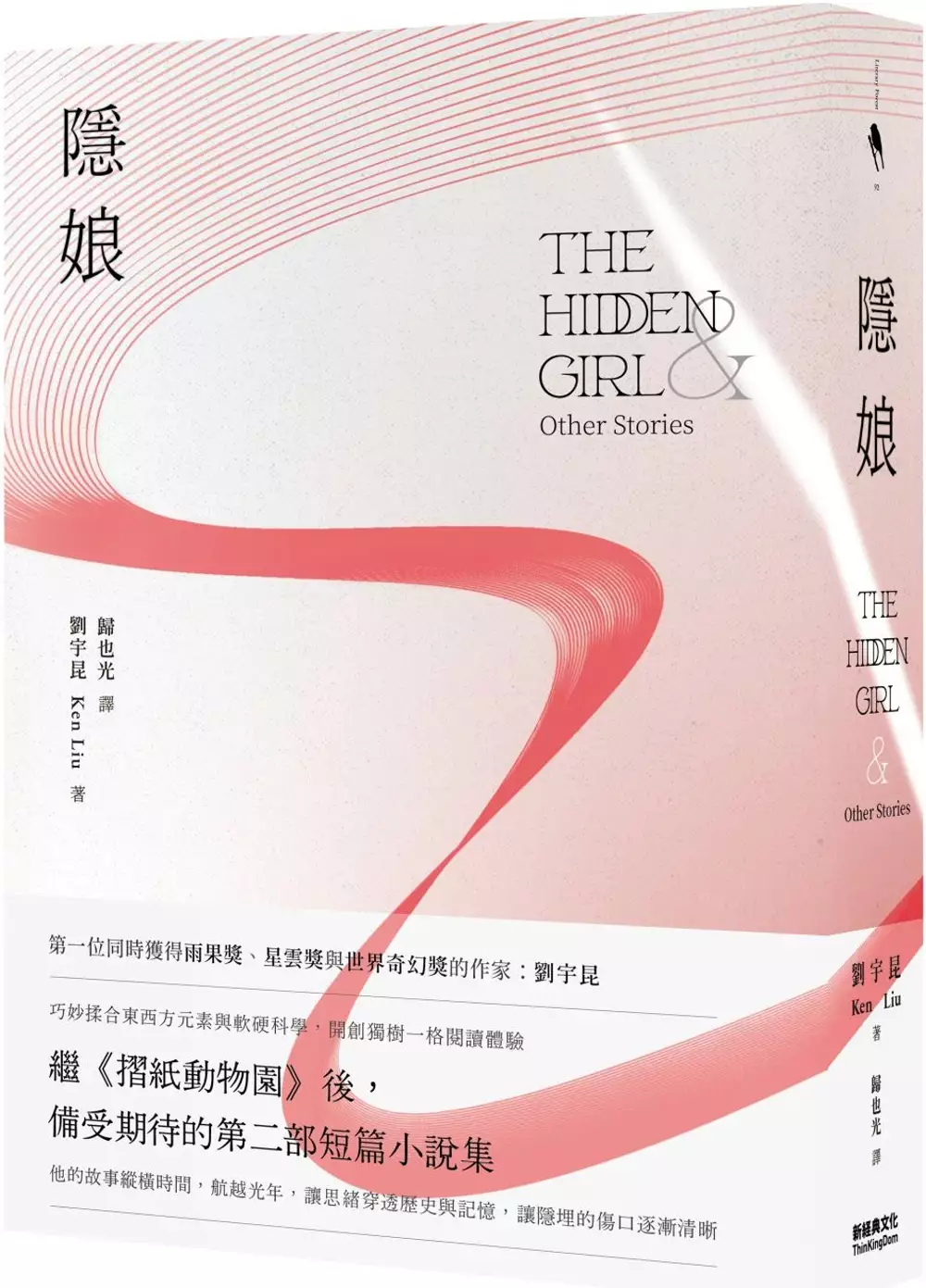

隱娘

為了解決孟克吶喊 的問題,作者劉宇昆(KenLiu) 這樣論述:

第一位同時獲得雨果獎、星雲獎與世界奇幻獎的作家:劉宇昆(Ken Liu) 巧妙融會東西方元素與軟硬科學 揉合知識、傳說、親情、社會反思、個人認同 探索地球的未來,也探索愛的樣貌與極限 開創獨樹一格的閱讀體驗 •這個世界變得太脆弱,我們不能再指望人。 •我們憑什麼為了一個夢而加熱一顆行星,又因為懷舊而將其冷卻? 繼《摺紙動物園》後,備受期待的第二部短篇小說集 他以無比的創造力 帶故事縱橫時間,航越光年,讓思緒穿透歷史與記憶 讓隱埋的傷口逐漸清晰 劉宇昆是這時代最受讚譽的短篇小說家之一。本書收錄他二〇一五至二〇二〇年間精選的科幻與奇幻作品

,包括十六篇精采的短篇小說、一篇全新的中篇小說,以及他另一個系列作品「蒲公英王朝」系列第三卷《蒙面王座》的節錄。 「我們是這顆星球的惡性腫瘤嗎?」 「我們不是問題。」亞當說。 麥蒂看著他。 「我們的軀體才是。」亞當說。 ※以上摘自〈沒有白白死去的神祇〉,本書收錄「神祇」系列三篇,已改編為AMC影集《萬神殿》(Pantheon)。 「妳啟程之後旅行多久了?」我問道。 「兩年了,而且還在繼續。」她說:「這次我不走了。」 聽見她這麼說,我感到悲傷,同時又覺得快樂。真令人困惑。 「值得嗎?」 ※以上摘自〈有關母親的回憶〉,為是枝裕和首度跨足海外拍攝的電影

《真實》的重要基底。 「你以為學會說英語,你的身分就不一樣了。亞洲人的腦子裡似乎有什麼問題,他們就是無法了解西方與東方的基本差異。我不是來這裡跟你們談判的,而是來主張我的權利,這對你們的心智習性而言似乎是個陌生的概念。如果你不把我的東西修好交給我,我們會把這裡的所有東西都砸爛。」 ※以上摘自〈鬼日子〉 「許多靈媒主張能夠與蒙受暴力、早死的亡靈溝通,可惜我們運氣一直不太好,沒辦法透過靈媒讓亡者實質上做任何事,她們欠缺對科學的理解。不過我們現在有妳。」 ※以上摘自〈馬克斯威爾的小惡魔〉 每次看她六歲生日的影片,我腦中都聽見色情片的呻吟;每次看她高中畢業典禮的照片,都看

見她血淋淋的動畫屍體隨〈女孩就是想找樂子〉的旋律跳舞;每次試著翻閱一些美好回憶的舊相簿,我都從椅子上驚嚇彈起,以為臉像孟克《吶喊》一樣怪異變形的擴增實境鬼魂就要撲過來,一面咯咯笑著說:「媽咪,新打的洞好痛!」 ※以上摘自〈懷念與禱告〉 那支虛擬實境體驗以一種任何文字、照片、影像都做不到的方式對互動者說話。赤腳走數哩穿過被戰爭摧殘的城市、看見遭支解的嬰兒和母親散落四周、被持大砍刀和槍的男人與男孩審問並威脅――虛擬實境體驗讓互動者受驚、難以承受。有些人還因此住院治療。 ※以上摘自〈拜占庭同理〉 大語不處理劇本和分鏡,也不考慮題材、象徵、致敬,或任何其他你或許會在電影研究課程

大綱中找到的文字。它不會抱怨必須用數位演員和數位布景,因為它不知道還有其他做法。它只是評估每一次試映,看看哪裡的回應曲線仍脫離目標,然後大改小修,再次測試。大語不思考。它沒有任何鍾愛的政治理想,沒有個人包袱,也沒有想強加進電影的敘事執迷或成見。 確實,大語是完美的電影導演。 ※以上摘自〈真正的藝術家〉 「想像空間是一張紙,」師父說:「爬在紙上的一隻螞蟻知道寬度與深度,但不知高度。」 我期盼地看著她畫在紙上的螞蟻。 「螞蟻害怕危險,在四周築起牆,心想如此難以穿透的屏障能保牠安全。」 師父畫一個圓圈住螞蟻。 「螞蟻不知道的是,牠上方懸著一把刀。刀並不存在於螞蟻的世

界,牠看不見。若是攻擊來自隱藏的方向,牠建造的牆就完全保護不了牠――」 ※以上摘自〈隱娘〉,本篇故事正由 FilmNation公司籌拍電視劇中。 名人推薦 小說家高翊峰、作家馬欣、作家林新惠、 影評人一頁華爾滋Kristin、影評人重點就在括號裡、版權經紀人譚光磊、文字工作者臥斧 聯手推薦 好評推薦 劉宇昆的幻想可能比他的科幻小說更天馬行空,但《隱娘》這本書讓我們對兩者都有更多渴望。――蓋瑞•沃夫(Gary K. Wolfe),《軌跡》雜誌(LOCUS)。 是的,讀這本書,將啟動你尚未開通、像大理石般冷硬的大腦,在宇宙的克萊因瓶(Klein bottle)中

悠然滾動。――莎拉•法倫(Sarah Fallon)為《連線》(WIRED)撰稿 隨著進展的繼續推進,《隱娘》的後人類開始懷疑他們長期以來對人類關於自身和自然以及化身和為人父母所扮演的角色的假設……與評論家海爾斯(Nancy Katherine Hayles)相同的是,劉宇昆筆下的故事創造了一個充滿人類思想的廣闊宇宙,在那個宇宙裡唯一的問題是:海爾斯所說的「我們要如何看待後人類」是否已經成為現實?―― Ben Berman Ghan 為 《奇怪的地平線》(Strange Horizons)雜誌撰稿

落山風- 車城情懷 董純妤創作論述

為了解決孟克吶喊 的問題,作者董純妤 這樣論述:

摘要 本篇論文主要為 2019 年~2021 年研究所階段的創作歷程以及相關理論之研究,探討影響自身創作的觀念和形式,透過油畫、版畫及多元媒材的運用與探究,再就學理基礎與自身創作理念相互關照,再融入東西方哲學思想觀點,以及對美學藝術的探討。 藝術創作在每一個人的生命過程中,都是重要的,只有透過藝術創作的過程,我們才能發現自我的能力,開發自我的潛能,使自已更自由、更豐富、更細緻,也更有生命力。生活是日常事務無限的累積,生命是歲月生活體驗的延續,藝術家則是生命最細膩感知的紀錄者,藉由畫筆將生活的感受與生命的感悟點滴記錄下來。 筆者在創作形式的表現上,則以再現自然之美,以客觀、親切、自然的去反

映真實生活本來的樣子,描繪家鄉車城的人文風情,記錄生活環境,結合自然與社會所產生的人生經驗為題材。並以寫實描述,記錄實際景物,運用油彩和版畫及多元媒材來繪製創作形式,綜合多項創作元素,以構成個人獨特風格的作品。藝術創作是生活的連結,是對生命的感悟,希望藉由藝術創作,從創作過程中認識自已,找到自已在生活中的存在感,生命的關懷與愛是持續創作的動力。正向能量與幸福感一直是我所想要傳遞的。

孟克吶喊的網路口碑排行榜

-

#1.孟克的吶喊- 墨綠- 設計館La Fille 樂菲真皮手工鞋- 女皮鞋 - Pinkoi

備註為需預購商品,製作時間為7-30天(不含假日),急件者請挑選現貨商品。 皮革:大山羊皮內裏/ 鞋墊:豚皮鞋底:橡膠、木頭、EVA. 於 www.pinkoi.com -

#2.109學年度大學入學美術術科考試試題

一、主題: 「當孟克愛上春吶」. 二、內容: 每年在墾丁舉行的春天吶喊音樂季,充滿活力與年輕感,挪威畫家孟克. (Edvard Munch) 的名作《吶喊》中的人物形象廣為人知, ... 於 www.cape.edu.tw -

#3.孟克的名作--吶喊(The Scream) - B+L=C&T family - 痞客邦

後來才知道他在模仿孟克所畫的”吶喊”. 因為老婆之前在參觀挪威奧斯陸博物館時. 買了幾張孟克所畫的明信片. 其中最有名的就是”吶喊”這幅畫. 於 bkkfan.pixnet.net -

#4.【挪威遊記】藝遊奧斯陸博物館「吶喊」畫家Edvard Munch故鄉

孟克 一共畫了四個版本的《吶喊》,這裡收藏了其中的油畫板和粉彩版本。開始參觀作品前,可以花點時間在它的播放室觀看Edvard的生平短片。稍微了解Edvard ... 於 www.journeyofdots.com -

#5.孟克知名畫作《吶喊》拍賣1.2億美元天價成交創歷史紀錄

在紐約蘇富比(Sotheby's) 拍賣會上,挪威巨匠畫家愛德華.孟克(Edvard Munch) 聞名遐邇的大作《吶喊》,昨(2) 日正式以1.199 億美元的天價成交, ... 於 news.cnyes.com -

#6.藝術作品導覽—吶喊 尤翊珍

藝術作品導覽—吶喊 尤翊珍. 愛德華・孟克(一八六三年十二月二日~一九四四年一月二十三日)是挪威表現主義畫家和版畫家。孟克在幼年時母親因病去世,但沒幾年後父親和 ... 於 sf1.loxa.edu.tw -

#7.孟克在《吶喊》中藏了秘密訊息?! - Azur 湛藍藝術

經過多年的猜測,挪威國家博物館已經證實,愛德華·孟克(Edvard Munch)的《吶喊》中藏著一行幾乎看不見的句子,是由孟克本人親筆寫下。 於 www.azurartwork.com -

#8.孟克的吶喊_ 黑色 - La Fille 樂菲真皮手工鞋

孟克 的吶喊_ 黑色. 此款版型正常,建議拿【原尺寸】即可。 皮革:頭層大山羊皮. 鞋底:橡膠+木頭+ EVA. 鞋底厚度:前±0.8cm 後±3cm. 鞋墊厚度:前±0.5cm 後±1cm. 於 www.lafilleshoes.com -

#9.孟克「吶喊」隱藏神秘鉛筆字推定出自畫家本人| 文化 - 中央社

「吶喊」(The Scream)這幅陰鬱的畫作完成於1893年,描繪一個看似人類的主體立於橋上,在驚恐中雙手抱頭,背後是扭曲的天空。這幅畫如今已是存在性焦慮的 ... 於 www.cna.com.tw -

#10.《吶喊》隱藏神秘鉛筆字! 分析字跡解密畫家 - 台視新聞網

挪威畫家孟克(Edvard Munch)的著名作品《吶喊,The Scream》,圖中人像雙手夾著臉頰的形象深植人心,成為焦慮的象徵,對藝術界跟電影圈都有深遠影響 ... 於 news.ttv.com.tw -

#11.經典名畫《吶喊》也變成公仔日本《桌上美術館》創意無限!

這回日本FREEing 玩具公司旗下之figma「「テーブル美術館」(桌上美術館)系列,更是拿名畫下手,將經典的孟克《吶喊》當中的角色打造成為公仔,讓 ... 於 www.juksy.com -

#12.總所期盼迎接《吶喊》新家,挪威奧斯陸孟克美術館 ... - 福傳媒-

自從西班牙建築師事務所Estudio Herreros於2009年贏得孟克美術館(Munchmuseet)競圖的首獎後,該美術館終於落成,2021年10月22日開幕;在全世界引頸期盼下, ... 於 forgemind.org -

#13.吶喊 - 心靈小憩

孟克 14 歲時,其姐瓊安也死於肺病。 孟克自己常常生病,加上親近的接連變故,他自己回憶道:「我自幼被死亡、瘋狂與疾病跟隨 ... 於 life.fhl.net -

#14.孟克名畫「吶喊」再破藝術品拍賣紀錄,以近36億新台幣成交

由挪威畫家孟克於1895年創作,藝術史上重要作品「吶喊」(The Scream),唯一私人收藏的粉彩版本5月2日在紐約首度公開拍賣,堪稱是「私人收藏中最重要 ... 於 www.ctcrareviolins.com -

#15.挪威孟克美術館Munch Museum | Oslo - 背包客棧

《吶喊》,是挪威畫家孟克著名的畫作之一,畫中的主人翁有名到出現在人類的共同語言emoji中(就是他 ),是全世界通用的表情符號。... 於 www.backpackers.com.tw -

#16.最新發現《吶喊》上的小字「只有瘋子才畫得出來」為孟克本人 ...

《吶喊》(The Scream)為挪威藝術家孟克(Munch)舉世聞名的代表作之一,孟克在1893年至1910年之間繪製了4個版本的《吶喊》。 於 vocus.cc -

#17.「東京旅遊」--孟克展共鳴靈魂之吶喊(ムンク展ー共鳴する魂の ...

「東京旅遊」–孟克展共鳴靈魂之吶喊(ムンク展ー共鳴する魂の叫び) & 吶喊皮卡丘. 這次從台灣出差回來,我跟同行的大大(東京人)說我去上野晃一下就回 ... 於 niigata.tw -

#18.孟克筆下吶喊的並不是人,其實是古文明遺產?! - La Vie

扭曲的天空與峽灣,筆直延伸的橋,畫面中央有個用雙手摀住耳朵,雙眼圓瞠,張大嘴,一臉苦悶的人。這個有著骷髏般的臉,不知性別、年齡的人物被認為是孟克本人。 於 www.wowlavie.com -

#19.孟克-吶喊 - Meme 梗圖倉庫

亞洲最大梗圖專門網站。提供每日有趣梗圖,還有超多梗圖產生器讓你輕鬆玩! 於 memes.tw -

#20.名畫《吶喊》有小字「只有瘋子才畫得出來」 證實是孟克寫的

著名挪威畫家孟克(Edvard Munch)1893年畫的名作《吶喊》舉世聞名並影響了藝術文化超過一個世紀,沒想到孟克留給世人的不只如此,《吶喊》在紅外線 ... 於 news.ltn.com.tw -

#21.吶喊[愛德華·蒙克的畫作] - 中文百科知識

《吶喊》(挪威語:Skrik),或譯稱《尖叫》,是挪威畫家愛德華·孟克1893年的作品。這幅畫是表現主義繪畫著名的作品。 有人認為該作品反映了現代人被存在主義的焦慮侵擾的 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#22.納粹德國眼中的「墮落藝術」 《吶喊》孟克沙灘畫 - THE VALUE

最近挪威國家博物館專家證實,《吶喊》畫中隱藏的句子「只有瘋子畫得出來」,乃是由孟克(Edvard Munch)本人所寫,令這位畫風沉鬱的挪威畫家再次成為 ... 於 hk.thevalue.com -

#23.[ SP限量再販] FREEing figma SP-086 桌上美術館孟克吶喊

商品詳情. http://img.ehobby.com.tw/LANDING%20PAGE/. Small-logo. 商品廠牌. GOODSMILE 好微笑 商品名稱. figma SP-086 桌上美術館孟克吶喊 商品類型. 於 www.ehobby.com.tw -

#24.吶喊的孟克 - 人人焦點

愛德華·孟克,挪威畫家,畫出《吶喊》,是一生充滿戲劇的「神經」人物。 早在1986年,我去過挪威首都奧斯陸,特意前往孟克美術館。 於 ppfocus.com -

#25.拼圖/ 吶喊/24片/愛德華·孟克 - Cubico 酷比客

商品規格拼圖品牌:Puzzle Michèle Wilson 畫家:愛德華·孟克片數:24 尺寸:11 x 27 cm 包裝:PVC軟袋拼圖材質:木頭適合年齡:5歲以上*警告注意! 於 www.cubico-shop.com -

#26.數字油畫孟克吶喊

數字油畫孟克吶喊 · 數字油畫孟克吶喊. 商品描述; 商品屬性; 商品評論(已有0 筆商品評論). Memory. 商品尺寸, 40×50CM. 商品配備, 每幅均含畫筆掛勾一套(3支),專屬 ... 於 homehere.com.tw -

#27.吶喊 - 李逸清的部落格

在那個網路還不發達的時代,買書來看是唯一獲取資訊的管道。 上網查“孟克吶喊”有一堆的資料可以參考,不再多方贅述。 先講我對這幅畫的感受 ... 於 sourcelee.pixnet.net -

#28.孟克吶喊- 人氣推薦- 2021年11月 - 露天拍賣

共有76個搜尋結果- 露天拍賣從價格、銷量、評價綜合考量,為您精選和孟克吶喊 ... 【英國進口藝術海報】挪威畫家愛德華·孟克吶喊Edvard Munch (The Scream)#PP34919. 於 www.ruten.com.tw -

#29.愛德華·孟克-內心投射於畫面中 - 寶于文化藝術

1895 年,孟克形容此作是描寫他在「孤獨和被苦悶所戰慄的一刻時感受到自然界有浩瀚無盡的吶喊」。一般均認為這件作品是工業現代化後人們產生極度痛苦的 ... 於 www.bauyu.com -

#30.《策展藝思》推翻你心中自以為的吶喊

從小,你一定很熟悉的那個大家都愛模仿動作的經典作品《吶喊》(The Scream),這幅19世紀末挪威國寶藝術家愛德華.孟克(Edvard. Check out our stories from Art ... 於 www.prestigeonline.com -

#31.「桌上美術館」再次惡搞!孟克《吶喊》搖身變公仔 - GQ Taiwan

孟克 《吶喊》搖身變公仔. By Eric. 2016年11月7日. GQ. 日本人惡搞公仔已經不是一天兩天的事,常常推出超展開作品令人捧腹大笑,不僅公仔迷瘋狂,連一般大眾也甘願掏錢 ... 於 www.gq.com.tw -

#32.藝術名畫「吶喊」背後隱藏的小訊息孟克親筆寫下焦慮留言

[吶喊]是挪威畫家愛德華·孟克最出名的作品。這幅他在1893年完成的作品,表現主義繪畫風格的代表作,表達強烈的「存在性焦慮」。 請繼續 ... 於 www.setn.com -

#33.吶喊失蹤兩年孟克名畫失而復得 - 公視新聞網

名畫失竊兩年,卻能夠離奇的找了回來。這是挪威二十世紀初期知名畫家,兩幅名畫與],兩年前被偷走,雖然失而復得,但警方拒絕透露尋畫的過程, ... 於 news.pts.org.tw -

#34.絕望吶喊 - 東西縱橫記藝JunieWang

不管你跟挪威表現主義畫家-孟克(Edvard Munch,1863- 1944)本倫熟不熟,一定都會記得《吶喊》(The Scream)畫面中,那濃重駭人的天空、變形歪斜的 ... 於 juniewang.mystrikingly.com -

#35.地質日報-孟克《吶喊》的詭譎雲朵科學家稱為自然現象

科學家指出,孟克名畫《吶喊》裡詭譎迷幻的橘紅雲朵,其實是「珠母 ... 綜合報導〕挪威畫家孟克(Edvard Munch)的1893年名作《吶喊》舉世聞名,畫作 ... 於 twgeoref.moeacgs.gov.tw -

#36.是誰在《吶喊》上頭亂寫字? 隱身孟克大作裡的百年謎題

很少有人知道,在挪威國立藝術、建築和設計博物館(National Museum of Art, Architecture and Design)收藏的畫家孟克(Edvard Munch)代表作《吶喊》(The ... 於 dq.yam.com -

#37.它被偷過兩次、靈感源自木乃伊?大英博物館舉辦孟克特展

說起世界上最知名、最具辨視度的畫作,除了達文西的〈蒙娜麗莎〉、梵谷的〈星夜〉與〈向日葵〉之外,就非挪威藝術家愛德華‧孟克(Edvard Munch,1863-1944)的〈吶喊〉 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#38.孟克吶喊的價格推薦第3 頁- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

快搜尋「孟克吶喊」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價, ... 【牛牛柑仔店】Archie McPhee 孟克吶喊尖叫世界名畫藝術美術館模型尖叫雞發洩玩具發洩公仔. 於 biggo.com.tw -

#39.愛德華·孟克《吶喊》究竟蘊含著什麼意義? - 求真百科

愛德華·孟克(Edvard Munch,1863年12月12日-1944年1月23日)出生於挪威雷登(Løten)軍醫家庭,家中有5個孩子,他排行第二,在克里斯蒂安尼亞(現在的奧斯陸)長大。挪威 ... 於 factpedia.org -

#40.吶喊, 1893 - 孟克- WikiArt.org

《吶喊》(挪威語:Skrik),或譯稱《尖叫》,是挪威畫家愛德華·孟克1893年的作品是表現主義繪畫風格著名的作品。 《吶喊》是挪威表現派畫家愛德華·孟克的代表作之一。 於 www.wikiart.org -

#41.【表現主義】孟克(之三):用畫作來探索內心世界

孟克 Edvard Munch (1863 – 1944) 表現主義Expressionism / 後 ... 在孟克幾乎與「吶喊The Scream」同時期的創作作品中我們都可以發現類似的蠕動的 ... 於 pongopix.pixnet.net -

#42.探討二十世紀表現主義藝術家孟克

吶喊 (圖五)是孟克最為人所熟知的作品,這幅作品同時. 也是孟克自己在繪畫創作上的一種嘗試,比較接近表現主. 義的作品。但是孟克從不相信,也不接受主義或教條。他. 認為 ... 於 www.shs.edu.tw -

#43.札記-美術-孟克《吶喊》 - 香嚴書齋

札記-美術-孟克《吶喊》※. 註1,1895年作品. 挪威畫家愛德華.孟克(Edvard Munch ... 於 retirementstudy.blogspot.com -

#44.東京都美術館「孟克展」與《精靈寶可夢》合作推出「吶喊 ...

日本東京都美術館將於2018 年10 月27 日~2019 年1 月20 日舉辦「孟克展―靈魂共鳴的吶喊(ムンク展―共鳴する魂の叫び)」,該展覽也與《精靈寶可夢》 ... 於 gnn.gamer.com.tw -

#45.被焦慮綑綁的靈魂挪威著名藝術家孟克逆轉人生破繭創作

挪威藝術家孟克的畫作「吶喊」聞名全球,他生前飽受焦慮所苦,幼時遭逢近親相繼過世打擊,但他勇於突破人生困境,以藝術自我治療的故事,非常勵志。 於 ukwatch.club -

#46.世紀末最悲情的吶喊—孟克(Edvard Munch) - 城市美學新態度

『吶喊』是孟克最為人熟知的作品,火紅的背景帶出流動感強烈的線條,中間的主體人物張大著嘴巴撐著渾圓的眼睛,他掙扎的表情,被解讀成是在發出淒慘 ... 於 www.kaiak.tw -

#47.figma 吶喊

孟克 的「吶喊」因大受好評再次登場! 無人不知、無人不曉的藝術作品化身為figma可動模型──那就是「桌上美術館」系列。第七彈為愛德華‧孟克的代表作「吶喊」, ... 於 www.goodsmile.info -

#48.VR電影《孟克的吶喊》 呈現藝術家穿透畫布的絕望 - 四季線上

名畫《吶喊》,是挪威畫家愛德華·孟克於1893年的作品,是表現主義繪畫風格的代表作,表達了強烈的「存在性焦慮」,以異常扭曲的面容與肢體動作,不僅激發 ... 於 www.4gtv.tv -

#49.為新發現吶喊!孟克畫作上的污點其實是… | FLiPER - 生活藝文誌

挪威表現主義畫家孟克(Edvard Munch)的名作《吶喊》中,左上角有兩個人影逐漸靠近,前景的主角擠壓臉頰、張嘴表現出驚叫的樣子,畫作線條經過扭曲、 ... 於 flipermag.com -

#50.WHY!!孟克為什麼要吶喊? - 桃園市教育電子報

孟克 的姐妹四人皆死於肺結核, 因長年跟病魔糾纏,成年的孟克成為畫家後,作品常表現貧病瘦弱的女人,在床上跟病痛纏鬥的無奈。1908年起,他的身體又因飲酒過量,狀況日益 ... 於 e-news.smes.tyc.edu.tw -

#51.孟克,表現主義 - 名畫檔案

生命的吶喊:孟克Edvard Munch 1863 ~ 1944 Norwegian ... 孟克是挪威表現主義畫家和版畫複製匠,偉大的挪威畫家,現代表現主義繪畫的先驅。他是具有世界聲譽的挪威藝術家, ... 於 www.ss.net.tw -

#52.無聲的吶喊:孟克的精神世界(二版) - momo購物網

內容簡介; 看過孟克的《吶喊》嗎?那個臉頰凹陷、孤立不安的人,是不是給你很大的震撼?想知道他為什麼吶喊?去問問孟克吧! 作者簡介; 戴天禾,出生於四川省重慶市,8 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#53.日本設計系學生「用一顆蘋果看懂畫家風格」! 神解析畢卡索

孟克 最出名的作品就是《吶喊》,這個蘋果看起來是不是有點像正在張嘴吶喊的人呢~達利則是以《記憶的堅持》軟趴趴時鐘的超現實主義聞名,所以蘋果也融化 ... 於 www.funtoday.news -

#54.無聲的吶喊:孟克的精神世界(二版) - 博客來

書名:無聲的吶喊:孟克的精神世界(二版),語言:繁體中文,ISBN:9789571434308,出版社:三民,作者:戴天禾,出版日期:2001/03/01,類別:童書/青少年文學. 於 www.books.com.tw -

#55.【名畫賞析】孟克Munch,吶喊,The Scream - 寒武紀。 - 痞 ...

作者:孟克Munch 年份:1893 年原作材質:蛋彩.木板tempera on board 原作尺寸:83.5 x 66 cm 館藏處:挪威奧斯. 於 takeshi0312.pixnet.net -

#56.VR體感電影《孟克的吶喊》 解構名畫的世界 - 鏡週刊

表現主義畫家愛德華孟克(Edvard Munch,1863-1944),其作品《吶喊》(The Scream,1910)可說是舉世聞名的藝術作品,畫中人雙眼空洞,痛苦扭曲的臉龐與 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#57.孟克《吶喊》究竟為何? 他的iPhone… - Tvbs新聞

這是韓國藝術家Kim Dong Kyu創作一系列作品「Art X Smart」,把現代科技產品融入古典名畫當中,強烈的反差,還調侃現代低頭族,讓人會心一笑。 孟克知名 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#58.生活中無所不在的〈吶喊〉 | JIBAO - 洞悉教材的趨勢

挪威藝術家孟克的作品〈吶喊〉,最令人印象深刻的無非是畫面中央捧著雙頰狀似吶喊的扭曲人形,堪稱是全世界最知名的畫作之一。 於 jibaoviewer.com -

#59.藝術史上最著名的一次驚叫!《孟克的吶喊》7.15 VR體感劇院 ...

表現主義畫家愛德華孟克(Edvard Munch,1863-1944),其作品《吶喊》(The Scream,1910)可說是舉世聞名的藝術作品,畫中人雙眼空洞,痛苦扭曲的臉龐與 ... 於 www.niusnews.com -

#60.吶喊(繪畫) - 维基百科,自由的百科全书

《吶喊》(挪威語:Skrik),或譯稱《尖叫》,是挪威畫家愛德華·孟克1893年的作品,表現主義繪畫風格的代表作,表達了強烈的“存在性焦慮”。 於 zh.wikipedia.org -

#61.你是否也好奇名畫《吶喊》的靈感來源是什麼嗎? | HOKK fabrica

相信沒有留意藝術的人,都必定看過愛德華·孟克(Edvard Munch)著名畫作吶喊(The Scream),多數藝術評論家會認為這幅線條強烈的畫作是建基於植根在 ... 於 hokkfabrica.com -

#62.愛德華·孟克| 藝術,生平和拍賣作品 - Sotheby's

愛德華·孟克(1863–1944年). 挪威藝術家愛德華·孟克筆下作品扣人心弦,將象徵主義及表現主義融入獨一無二的藝術視野。其最著名作品《呐喊》作於1893年,乃西方藝術 ... 於 www.sothebys.com -

#63.把吶喊、星夜畫上口罩!史上最酷「名畫口罩」莫內、梵谷

孟克 《吶喊》系列. 把吶喊、睡蓮畫上口罩!史上最酷「名畫口罩」. ELLE. 一看到這經典的《吶喊》變成口罩,就不小心噗ㄘ笑了出來,有點可愛又好搞笑啊 ... 於 www.elle.com -

#64.吶喊‧孟克@ 蒼穹未央 - 隨意窩

201205160010吶喊‧孟克 ?筆耕品彙. 《吶喊》是一幅畫,一幅創造了拍賣的最高價格紀錄,比畢卡索1.06. 億的《裸體、綠葉和半身像》還高,1.06億是美元,而且就在本月初. 於 blog.xuite.net -

#65.《吶喊》純粹是一場精心安排的惡作劇:孟克作品中隱晦的象徵 ...

《吶喊》是孟克(Edvard Munch)最為人熟知的作品,火紅的背景帶出流動感強烈的線條,中間的主體人物張大著嘴巴撐著渾圓的眼睛,他掙扎的表情,被解讀 ... 於 everylittled.com -

#66.GOOD SMILE figma SP-086 桌上美術館孟克吶喊 - 模型格納庫

無人不知、無人不曉的藝術作品化身為figma系列正式啟動──那就是「桌上美術館」。值得紀念的繪畫系列第一彈為愛德華・孟克的代表作「吶喊」。 以「不安」為題材 ... 於 www.hobbygarage.com.tw -

#67.真品才有!世紀名畫《吶喊》藏一行神秘字句「只有瘋子」專家 ...

20世紀挪威表現主義畫家孟克(Edvard Munch)的作品《吶喊》,大家都看過吧?很多人不知道,這幅畫作中隱藏著一行神秘的字句:「只有瘋子才畫得出來。 於 www.peanutimes.com -

#68.孟克不朽名畫《吶喊》暗藏密碼「只有瘋子才畫得出來」

挪威畫家孟克(Edvard Munch)的代表性名作《吶喊》(The Scream),一百多年來啟發無數藝術家,是存在主義焦慮苦悶的同義詞,也被引用到現代的電影創作 ... 於 tw.appledaily.com -

#69.專題文章 - 藝術家雜誌社

孟克:愛與焦慮」展. 撰文|黃其安.圖版提供|British Museum(《藝術收藏+設計》2019年7月號142期). 愛德華.孟克吶喊1895 Edvard Munch, The Scream 1895. 於 www.artist-magazine.com -

#70.不重要但超有趣《孟克的吶喊》博物館找到證據:原來主角不是 ...

最近大英博物館展出一張寫有孟克筆記的吶喊印刷作品,解答了這個疑問。 挪威藝術家孟克1893年的作品「吶喊(The Scream)」,是表現主義繪畫風格的最有名的 ... 於 news.gamme.com.tw -

#71.孟克﹝Edvard Munch﹞﹝1863 ~ 1944﹞

愛德華·孟克(Edvard Munch,1863年12月12日-1944年1月23日),挪威表現主義畫家、版畫家。他對心理苦悶的強烈的、呼喚式的處理手法對20世紀初德國表現主義的成長起了主要 ... 於 www.htsps.edu.hk -

#72.藝術遇上點心,從「孟克的呐喊」變成「姆久的呐喊」 - Cool3c

Twelve發佈藝術遇上點心,從「孟克的呐喊」變成「姆久的呐喊」,留言1篇於2019-11-26 15:47:迎,這次和東京都美術館合作,推出了「姆久的呐喊」 ... 於 www.cool3c.com -

#73.KLM 旅行指南- 跟隨愛德華•孟克(Edvard Munch) 的腳步

孟克 的《吶喊》(The Scream) 無疑是挪威最著名的畫作,全世界的人都知道畫中的那位男人,他張大嘴巴,眼神充滿恐懼,雙手捂耳。這幅畫作揭開了表現主義的序幕, ... 於 www.klm.com -

#74.藝術欣賞-----「吶喊」孟克最為人所熟知的作品!!

吶喊 -是孟克最為人所熟知的作品。這幅作品同時也是孟克自己在繪畫創作上的一種嘗試,比較接近表現主義的作品。但是孟克從不相信、也不接受主義或教條 ... 於 hsiao1213.pixnet.net -

#75.挪威・Oslo奧斯陸一日遊—在挪威的首都與孟克一起吶喊 - 欣傳媒

Oslo奧斯陸,做功課之前對他的印象就只是挪威首都和那座歌劇院,安排行程時才發現這座城市與畫家Edvard Munch愛德華孟克有很深的連結,孟克著名的畫作《 ... 於 blog.xinmedia.com -

#76.孟克名作《吶喊》暨大型回顧展東京展出,聯手「精靈寶可夢 ...

從收藏卡到玩偶、手機殼,寶可夢們用各自逗趣的驚嚇表情重新演繹繪畫名作。 即將在10月27日於日本東京都美術館登場的「孟克展-靈魂引起的共鳴」,自宣布 ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#77.你不知道的藝術秘密︰正在褪色的名畫《吶喊》其實共有5個 ...

挪威表現主義畫家孟克(Edvard Munch 1863 – 1944年)的畫作圍繞生與死、愛與恨、恐怖和悲傷等主題,影響着初代德國和中歐的表現主義。他最為人熟知的便是 ... 於 www.voguehk.com -

#78.吶喊孟克- 優惠推薦- 2021年11月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦吶喊孟克商品就在蝦皮購物!買吶喊孟克立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#79.「只有瘋子才畫得出來……」世紀名畫《吶喊》的神祕字句

透過紅外線掃描可見,20世紀的挪威表現主義畫家孟克在其世界著名的畫作《吶喊》當中,隱隱寫下一行神秘字句,在藝術界引起諸多遐想。 於 tw.news.yahoo.com -

#80.名畫的災難 名偵探柯南尋找孟克《吶喊》 - 東山南の咖啡吧

電視是孟克/ 電影是梵谷/名畫的災難/ 以推理解決」 這一句電視特別篇開頭打出的宣傳語。這一部柯南特別篇〈消失的孟克之作『吶喊』〉(消えたムンクの ... 於 higashi15.pixnet.net -

#81.吶喊(The Scream) 款- 普若Pro品牌好襪子專賣館 - i郵購

JHJ DESIGN, 中統襪, 孟克~吶喊(The Scream) 款- 普若Pro品牌好襪子專賣館. 加拿大與眾不同設計風。 藝術品上身,氣質出眾,品味高雅。 專利高彩針織全織造,非印刷, ... 於 www.postmall.com.tw -

#82.《吶喊》背後的疑雲原來孟克並不瘋

挪威藝術家愛德華.孟克(Edvard Munch)在19世紀末創作的《吶喊》(The scream),描繪一個臉色蒼白的男子在一座橋上,臉 ... 於 artemperor.tw -

#83.名畫導覽館:吶喊(孟克)

名畫導覽館:吶喊(孟克). 學習主題:兒童知識寶庫. 適合年齡:7 ~ 10歲. 發音:中文. 字幕:中文. 發行公司:康軒文教事業股份有限公司. 發行日期:2012年12月. 於 www.funpark.com.tw -

#84.挪威畫家愛德華·孟克1893年的作品,表現主義繪畫風格的代表作

挪威知名畫家Edvard Munch 於1893 年推出的作品《吶喊The Scream》可謂表現主義下的經典繪畫作品,透過血紅色的天空與藍黑色的河流映襯那畫中主角極為痛苦 ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#85.孟克的吶喊- VR FILM LAB - VR 體感劇院

穿透畫布的絕望吶喊!進入VR體驗孟克精神視界7.14 解構名畫只在VR體感劇院〈孟克的吶喊〉The Scream VR解構藝術史上最著名的一次驚叫。在只展示孟克的名畫《吶喊》的 ... 於 vrfilmlab.tw -

#86.在紐約看《吶喊》 感受孟克的憂鬱與絕望 - BeautiMode

今年,紐約新藝廊(Neue Galerie)也展出這幅名畫,讓人們感受孟克的憂鬱 ... 這是挪威藝術家孟克(Edvard Munch)的代表作《吶喊》(The Scream)。 於 www.beautimode.com -

#87.ムンク展―共鳴する魂の叫び|東京都美術館

繪製了世界最知名畫作之一《吶喊》的西洋近代繪畫巨匠——愛德華・孟克(1863-1944)。位於畫家故鄉挪威首都的奧斯陸市立孟克美術館,以世界最多相關收藏為傲, ... 於 www.tobikan.jp -

#88.12分落槌孟克吶喊飆35億天價 - 人間福報

【本報綜合外電報導】史上最知名畫作之一、孟克的《吶喊》(The Scream)二日在紐約拍賣備受矚目,經過激烈競標,最後以含佣金在內的最終出價是一億一千九百九十二萬二 ... 於 www.merit-times.com -

#89.niko and藝術家孟克吶喊繪畫便條紙-二色 - dot st TW

niko and藝術家孟克吶喊繪畫便條紙-二色. 限定地區活動. 獨享. 點數兌換商品. APP獨享活動. 限定商品. 定期購商品. 買就送. 加價購商品. 國家/地區配送. 已賣出:13件 ... 於 www.dot-st.tw -

#90.經典名畫「吶喊」首度拍賣35億落槌創紀錄 - ETtoday

(吶喊,The Scream,孟克,蘇富比) ... 藝術史上重要畫作「吶喊」,5月2日在紐約首次公開拍賣。(圖/達志影像/美聯社). 國際中心/綜合報導. 於 www.ettoday.net -

#91.孟克|《吶喊》看似惹笑背後卻是畫家與我們的焦慮|人與物

挪威最有名的文學、藝術家有兩位——戲劇上是著有《玩偶之家》的現代戲劇之父易卜生,與比他年輕一代的畫家孟克,也就是畫出《吶喊》的人。 於 www.hk01.com -

#92.孟克吶喊-那裏買最便宜與商品比價-2021年9月|飛比價格

飛比幫你找便宜與比價錢,提供吶喊孟克、孟克鞋、孟克便宜價格,找孟克吶喊 ... JHJ DESIGN, 船襪/隱形襪, 孟克~吶喊(The Scream)淺口款- 普若Pro品牌好襪子專賣館. 於 feebee.com.tw -

#93.「只有瘋子才畫得出來……」世紀名畫《吶喊》的神祕字句

透過紅外線掃描可見,20世紀的挪威表現主義畫家孟克在其世界著名的畫作《吶喊》當中,隱隱寫下一行神秘字句,在藝術界引起諸多遐想。 於 www.storm.mg -

#94.怪奇事物所Incrediville - 你一定看過一幅名叫《吶喊 ... - Facebook

你一定看過一幅名叫《吶喊》的世界名畫但幾乎所有人都會產生的誤會是真正在吶喊的,其實不是那位畫裡的人物而是畫中的背景據畫家#孟克本人解釋這幅畫的緣由是源自一次 ... 於 m.facebook.com -

#95.孟克

孟克 雖然飽受精神衰弱的折磨,但是能冷靜地觀察自已的神智狀況,如同在畫自己的《自畫像》中一樣,其靈魂在洞犀的雙眼下一覽無餘地穿透出軀體;但在他有名的《吶喊》 ... 於 vr.theatre.ntu.edu.tw -

#96.孟克《吶喊》解析:橋上的主角不是任何一個人,而是我們每個人

今天我們來聊一幅畫作,孟克(Edvard Munch)的《吶喊》。 這一幅畫作從最原始的直覺看上去,畫面上的主角你幾乎看不出性別、年齡、階級,以及最重要 ... 於 www.thenewslens.com