孰若的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊紅林寫的 慈禧回鑾:1901年的一場特殊旅行 和張楠的 命理正宗神峰通考都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自楓樹林 和進源書局所出版 。

中國文化大學 史學研究所 吳智和所指導 張嘉昕的 明人的旅遊生活 (1999),提出孰若關鍵因素是什麼,來自於明人、旅遊、生活文化。

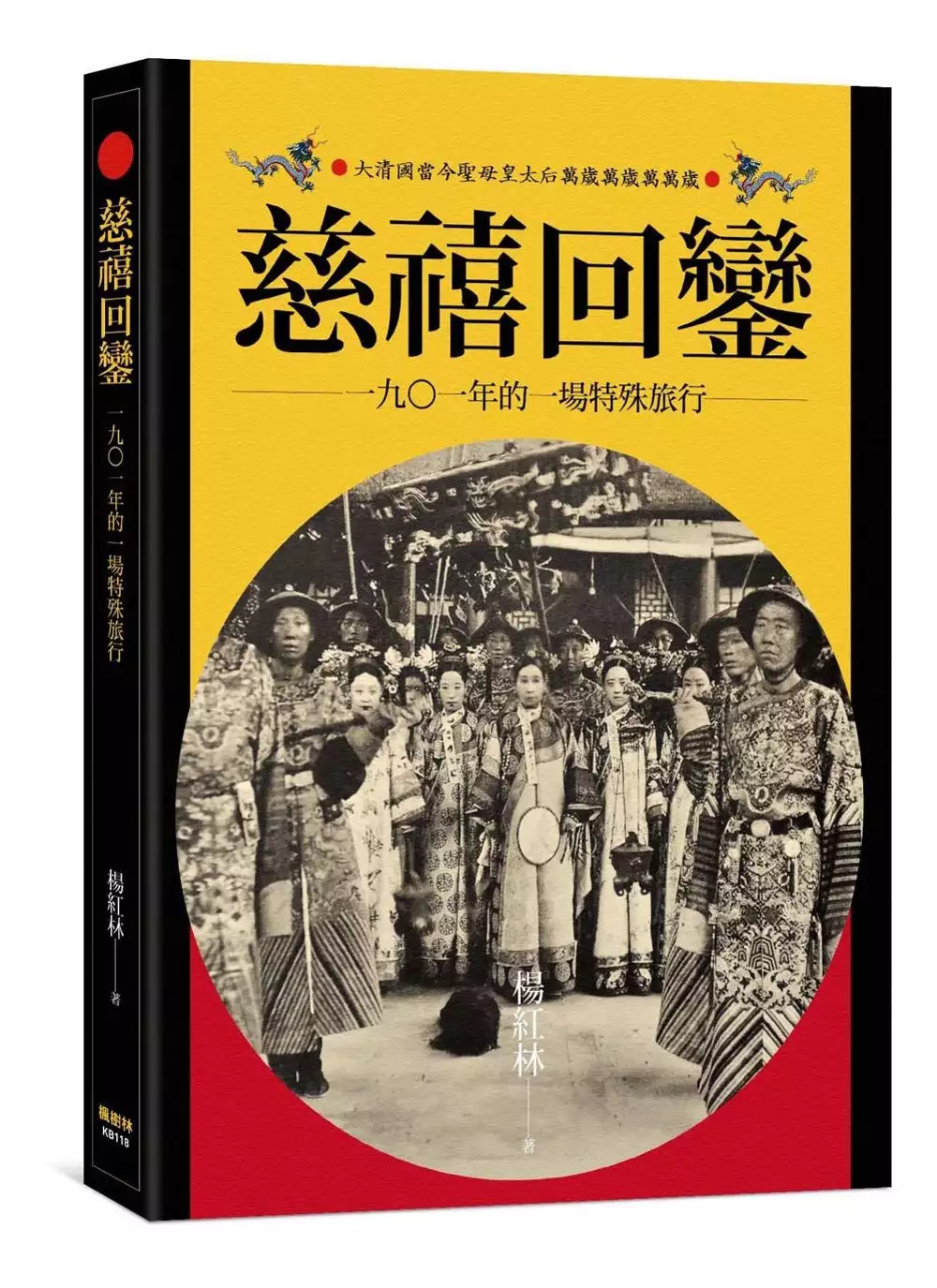

慈禧回鑾:1901年的一場特殊旅行

為了解決孰若 的問題,作者楊紅林 這樣論述:

~大清國當今聖母皇太后,萬歲萬歲萬萬歲!~ 1901年,慈禧由西安返回北京, 那一路的記述,使被宮牆遮掩起來醜態裸露而出, 大廈將傾的清王朝,再也繃不住日益鼓脹的反清之聲。 此次回鑾,呈現一個帝國的黃昏之景。 1900年,八國聯軍攻入北京,慈禧攜光緒皇帝一路西逃。 1901年,慈禧由西安返回北京,這次回鑾,前後竟持續了三個月之久。 與庚子年倉皇西逃時不同,此次辛丑回鑾堪稱一次特殊的長途旅行, 正是在這次旅途中,慈禧開始反思帝國的命運, 並實行一系列重大改革政策,奠定了清王朝後幾年發展變革的基調。 遺憾的是,由於這段歷史畢竟不是什麼光彩的經歷, 因而清朝的官方史書

中,對於慈禧的具體形跡並無詳細的記載,大多是泛泛之談。 而作者在研究晚清歷史影像之餘, 偶然發現了一套反映辛丑回鑾沿途所經地方情形的照片,為目前所僅見。 本書以首次披露的60多幅老照片為核心, 結合官方史書、媒體報導、當事人回憶錄以及各類方志等對當年慈禧行程的記載: 臨危受命的李鴻章、驕縱的大內太監、富甲一方的康百萬、老謀深算的袁世凱, 不堪太監勒索罷官辭去的知縣、以及不忍搜刮民脂民膏而上吊自殺的縣令…… 皇家盛大的排場和一臉木然的臣民,形成晚清末年荒誕的景象, 此次慈禧回鑾,是一個帝國的黃昏。 本書特色 ◎作者首次採用「老照片」結合「時人敘述」,營造

獨特的歷史臨場感。 ◎首次披露的60多幅老照片,宛若一個時代將傾的見證。 ◎述及包含奕譞、袁世凱、盛宣懷等左右大清末年政壇的人物。 作者簡介 楊紅林 筆名南莊,歷史學碩士,畢業於中國社會科學院研究生院。現為中國國家博物館副研究員,主要從事中國近代史及老照片的研究。主要著作有《經典影像背後的晚清社會》、《經典影像背後的民國社會》、《葉赫那拉家女人的私家相冊》、《半世繁華——民國外交家顧維鈞》、《1915:中國表情》等。 .序 辛丑回鑾,一段模糊的往事 .第一章 顛簸至洛陽 .一、別了,西安行在 .二、會辦事的文悌 .三、洛陽八日 .四、老佛爺喜逢康百

萬 .第二章 開封的三十二個夜晚 .一、那個叫李鴻章的人去了 .二、難離開封 .三、可憐的大阿哥 .四、洋人赫德的大日子 .第三章 告別河南省 .一、神祕潞王妃 .二、先賢故里 .三、何處覓良將 .第四章 北京在招手 .一、如夢過邯鄲 .二、趙州有古橋 .三、正定痛定思痛 .四、開往北京的專列 .附記:慈禧及清朝皇室的照片故事 .附錄:辛丑年慈禧回鑾行程日誌 .主要參考文獻 農曆辛丑年七月二十五日(西元1901 年九月七日)上午十一時三十分,在北京東交民巷的西班牙使館,大清王朝全權代表奕劻和李鴻章與英、美、日、俄、法、德、義、奧、比、西、荷等十一國代表分別在和約上簽字。

為處理去年庚子事變引發的爭端, _持續了將近一年的談判終於宣告結束了。根據各方達成的協議, _條約共十二項條款,外加十九項附件,其主要內容包括道歉、賠款、懲凶等事項。由於李鴻章的據理力爭,列強勉強同意對在義和團事件中應負主要責任的慈禧太后不再追究,並保證在「懲辦禍首」的條款中不提及她的名字。而在距北京兩千多里之外的西安,慈禧太后及手下大臣正翹首企盼,焦急地等待著談判的結果。當天下午,《辛丑條約》簽署的消息和具體內容通過電報傳到西安。接到電報後,此前還一直提心吊膽的慈禧太后終於長舒了一口氣。回首往事,老佛爺不禁感慨萬千。自大清朝定鼎中原以來,共有兩位皇帝因外敵入侵而被迫率宮眷逃出北京。而巧合的是

,這兩次逃亡居然都被慈禧趕上了:1860 年英法聯軍入侵北京時,身為皇貴妃的慈禧跟隨咸豐皇帝到熱河避暑山莊「秋獮( 秋季打獵)」,並在那裡躲避了將近一年的時間才返回北京;1900 年八國聯軍攻入北京時,身為皇太后的慈禧攜光緒皇帝等倉皇「西狩」,一路顛沛流離,最終抵達西安才算安頓下來,同樣也是待了將近一年後才啟程返回北京。儘管這兩次逃亡時隔整整四十年,但情形卻是多麼相似!回想1900 年,由於憤恨洋人對自己施政的干涉,面對鬧得越來越凶的義和團,在手下一班王公大臣的鼓動下,慈禧太后竟不顧後果地向列強集體宣戰,號召臣民「與其苟且圖存,貽羞萬古,孰若大張撻伐,一決雌雄」。然而老佛爺很快就絕望地發現,號

稱刀槍不入的義和團「大師兄」們,在洋人的槍炮面前根本就不堪一擊。眼看八國聯軍的炮聲在北京城的上空隆隆作響,此時的老佛爺,除了恐懼與悔恨,所能做的就只有再度踏上逃亡之路了,於是便有了所謂的「庚子西狩」。

孰若進入發燒排行的影片

■■■■■■■■■■■■■■■

【Try IT 視聴者必見】

★参加者満足度98.6%!無料の「中学生・高校生対象オンラインセミナー」受付中!

「いま取り組むべき受験勉強法」や「効率的に点数を上げるテスト勉強の仕方」、「モチベーションの上げ方」まで、超・実践的な学習法をあなたに徹底解説します!

今月・来月のセミナー内容や日程は、トライさん公式LINEからご確認いただけます。

↓↓友だち登録はこちらから↓↓

https://liny.link/r/1655096723-1GOJPwzq?lp=gcZxVv

■■■■■■■■■■■■■■■

この映像授業では「【漢文】 比較・選択3 選択疑問形」が約17分で学べます。この授業のポイントは「「AとBのどっち」という選択疑問形を表す「孰与」「孰若」の形・読み・意味」です。映像授業は、【イントロ】⇒【キーフレーズ】⇒【ポイント】⇒【練習】⇒【今回のまとめ】の順に見てください。

この授業以外でもわからない単元があれば、下記のURLをクリックしてください。

各単元の映像授業をまとまって視聴することができます。

■「漢文」でわからないことがある人はこちら!

・漢文 漢文の基本

https://goo.gl/bGN34l

・漢文 再読文字

https://goo.gl/mLRczQ

・漢文 使役

https://goo.gl/DwfKzA

・漢文 受身

https://goo.gl/yL7vMD

・漢文 単純否定

https://goo.gl/JKIwCL

・漢文 二重否定

https://goo.gl/d0YyOP

・漢文 部分否定・全部否定・強勢否定

https://goo.gl/72ZRAv

・漢文 疑問・反語の発見と判別

https://goo.gl/x8mE3K

・漢文 複数の意味をもつ疑問の副詞

https://goo.gl/KNRSFS

・漢文 その他の疑問・反語・詠嘆

https://goo.gl/O1IsCH

・漢文 比較・選択

https://goo.gl/tvX1Dc

・漢文 仮定・願望

https://goo.gl/PE6EsO

・漢文 限定・累加・抑揚

https://goo.gl/3F384D

・漢文 漢詩

https://goo.gl/fhexQl

明人的旅遊生活

為了解決孰若 的問題,作者張嘉昕 這樣論述:

旅遊活動自古即有,可以追溯到上古時代,早期的旅遊活動帶有濃厚的政治性或經濟性目的。然而隨著時代的演進,中國近世的旅遊漸漸走出儒家「父母在不遠遊」的傳統觀念,國人對旅遊的概念有很大的突破,而旅遊的層次也日漸的擴大而達於普及的情況,由原本零星的旅遊活動,最後發展形成所謂的旅遊文化與生活。唐宋時期所興起的山水旅遊風尚是中國社會文化史研究的一個重要的起點與根源,而旅遊活動的普遍與興盛,則是明代特別具有時代意義的轉變與成就,明代在中國旅遊文化的整體發展上,實具有承先啟後的重要關鍵地位。 探究明代旅遊盛行一時的原因,大致上可從以下幾點去理解。首先,明代的旅遊活動,至嘉靖萬曆年間而

大盛。由於商品經濟的發達,助長手工業之興旺及農貿市場之專業化。米糧的販賣運送、棉織品及其他生活必需品的流通、絲茶瓷器的長途貿易及從美洲經福建或西域進口之白銀,在在促進城鎮的發展和各省水陸交通的頻繁,經濟上獲得很大的改善。尤其從富庶的江南地區更是如此,傅立萃對這樣的情況與旅遊之間的關係,有一番很清楚的表述:「吳人好遊,自古即然,而明代中葉以後,由於蘇州經濟的繁榮、生活的富庶安定,遊風益熾。」由於商品經濟的發達,物質環境的改善支持了旅遊活動的發展,明代旅遊文化的興盛實奠定於此一重要基本要素。 其次,隨著經濟的富裕成長,明中期以降的社會瀰漫著一股崇奢尚侈的風氣,對當代例如旅遊

等消費性活動的推展也造成相當程度的影響。而「四民觀念」的轉變,士商之間的交流,商人地位的提升,使得他們繼當代士人之後,也成為帶動此一時代風尚的生力軍,他們不但擁有財力,也樂於附庸風雅,喜愛與當代文豪名宿們交遊,常常贊助或舉辦旅遊活動,許多著名的山林宴遊即是由商人主辦,他們邀請文人雅士們相聚於郊野林園、名山勝地,藉談詩論畫,飲酒品茗,相互酬酢,流漣於山水之間,自然對當代旅遊風尚的興盛有很大的促進作用。 其三,思想上受心學(尤其泰山學派)崇尚自然,鼓吹人性、個性解放的影響。明代中期以來,李贄等思想家,袁宏道等文學革新家奮起批判窒息人性的程朱理學,肯定人的自然與物質欲望的合理

性,王陽明所提倡的致良知學說,打破了道統的陳舊格式,喚起了個人精神的自發,而表現出一種自由思考的精神,產生大批性格狂狷、率性自為、任情自適的文人士大夫,因而影響了他們的情懷心境與生活方式,引領著時代風尚走上解放與創造的路徑,旅遊生活即是其中重要的一個部分。 其四,導因於對惡劣政治環境的背離心態。日漸敗壞的政治使得士大夫們無心於政事,為了彌補在官場失意的痛苦,部分士人開始傾向徜徉於山水的旅遊生活。晚明政治黑暗,統治者奢靡荒佚,行政制度失其理序,政壇風氣敗壞,考試制度亦不能合理拔擢人才,士人面對如此現實,普遍走向二種極端表現:狂熱投入或消極退離。政治改革無望,士人在與權勢結

構對抗中,一則容易受傷,再則容易變質,士人不再熱忱參與,代之而起的是普遍退離政治的情緒。於是另尋安置其心力的領域,如山水、文學、繪畫、宗教等。綜合以上所述幾點原因,共同促使這股旅遊熱潮逐漸的發展到一個成熟的階段,並成為時人所共同追求、標榜的一種新生活型態與人生價值。 明代興盛的旅遊生活也創造了當代璀璨的旅遊文化。在本文主論的部分,個人分別以各種不同的角度去審視、分析並陳述當代旅遊生活的具體面貌與內容。並藉以探討各類旅遊活動背後所隱涵的特殊文化與時代意義。明人在個性上具有好友、好事的特質,龔鵬程即曾如此分析,他說:「在遊子的人倫關係中,比夫婦一倫更要緊的,是朋友一倫。所以

我們看晚明小品,特饒友朋遊賞之趣,極為強調朋友交遊之樂。」因此在旅遊生活的模式上,即演變出一種「約期招遊」的組織行為。在明人的旅遊生活裏,充滿對友朋情誼的描寫與看重,從許多遊記作品之中,明人時常表露出心底這種邀友同遊山水的願望,透過約期招遊的行為,一方面滿足了明人尋求群體認同的重要目的,同時也完成愜意山水之間,追求性靈的精神生活。 明人從事旅遊活動,在行前除了充分的準備食糧之外,還有所謂的遊具或稱為「濟勝之具」。關於旅遊時所攜帶琳瑯滿目、各式各樣的「遊具」,也成為當代旅遊生活極具特色的部分。包括出遊時所著的各種服飾除一般的儒服之外,還有著道服、禪衣等樣式;衣著配件方面,

例如有通天冠、鐵冠、雲笠、葉笠、羽笠等,以配合各種不同的旅遊情況使用。另外還有行旅時所穿的文履或雲舄。其他各項重要的遊具尚有「扶老」之稱的遊山杖,可盛飲水的葫蘆,攜帶藥物的「水火籃」,可備御寒衣物的衣匣,內置餐具的「提盒」,簡便的烹煮用具「提爐」,甚至還有各色各式「葉箋」,以供遊人暢其雅興,隨地隨性的自由抒發其旅遊感想,以上所述的各項遊具皆極具實用性與趣味性,將明人的旅遊生活點綴的多彩多姿。文震享《長物志》、屠隆《遊具雅編》和高濂所著的《遵生八箋》是關於明代遊具,紀錄最為詳實的三部代表作品,文中對各項遊具的形制與功能,皆有清楚說明。明代遊具的製作,不但精巧而且非常實用,製作技術已相當成熟,並具

有很高的藝術價值,透過對各種遊具的認識與介詔,可以了解明代旅遊文化的內涵,並藉以建構完整而充實的明人旅遊生活的具體原貌。 明人旅遊,「每見秋澄碧落,境界愈高,天心愈杳,愈覺矜喜。」山水清境,令人心情開朗,神清氣爽。黃潛也認為:「睹煙雲之開豁,則吾心之邪穢因之以滌。」性情在山水遊賞間,逐漸的甦醒,胸襟也為之開闊暢懷。旅遊生活對明人而言,有其重要的思想內涵,絕不只是一種單純的玩樂活動而已。耿湘沅曾分析明人的處世心態:「他們喜歡追求閒適的生活情調,尋自我的價值,冀求在個人內心世界裡得到解脫,將他們在周遭事物的所聞所感,採用信手拈來,適意而止的靈便方式,以抒胸中抑鬱,一掃世態俗

情。」這樣的想法與明人追求旅遊生活的初衷是一致的,也由於對此種「適意隨性」的強調,因而旅遊也具有「適性養志」的功能存在。周廷用認為旅遊的功能在於:「將以達其鬱,宣其氣也。」袁中道曾自言:「予非好山水也,醫病也。」「山水之樂,能濯俗腸。」又言:「醉墨淋漓於湖山,閑情寄托於花月,借聲歌以寫心,取文酒以自適。」金幼孜也說:「有煙霞泉石,可以供嘯傲,所以適其性情,快其耳目者。」即吳懷賢所表述的生活願望:「溪山之間得一居,已自分與城市相遠,可以時時取靜,覓幽容閒寄傲矣。」「唯以草木為耳目之娛,溪山為心身之適。」所謂:「取靜於山,取閒於水」可知遊山玩水正是開解憤恨不平、貪嗔俗念的最好良劑,此點也是明人旅遊

的重要功能之一。 旅遊生活的另一個功能,表現在明人與友偕好共遊山水,分享喜樂,或共話志趣、寂寥的理想中。袁中道曾說:「予生平以朋友為命,而尤以兄弟中之朋友為命。」即為一例,他認為山水與友朋的重要性在於:「一者吳越山水,可以滌浣俗腸;二者良朋勝友,上之以學問相印証。」而最好的生活方式則為:「自制一舟,載琴書樽杓,邀良朋數人,泛泛水上。」青山綠水,清風明月,皆可豁達世情,圓融人際的缺憾,若可招得良朋好友數人,共尋山水之趣,則為人生一大樂事,這樣的心態成為明代文人普遍的願望,並由此建構起一種閒適取向的旅遊生活的重要基礎,「湖上栖息一月,與良友相對,一味以觀山玩水為課。」這段話

正清楚地說明了這樣的時代現象。 大自然的秀山麗水是上天賜予人們的禮物,而明代文人也以重之惜之的態度來看待山水美景,並以邀遊山水為款待知己好友最好方式。是故常見明人與友約遊某地名勝山水,一同嘯詠山林,愜意遊覽的紀錄,一方面也達到人情交融與友偕好的重要目地。 明季山林結社風氣甚盛,以文會友,結集志趣相投之人,一起從事旅遊活動,或十日一會,或月一尋盟,每假湖山勝地,作詩酒唱酬,既有朋友相契的喜悅,又有砥礪詩文的效用。袁宏道:「明窗靜吟,花開獨飲,是謂詩料;寤寐山水,流連煙月,是謂詩骨。」由此可見,感時應物,遊歷自然山水,也是刺激明人詩文創作靈感的泉源。

江南錦提出:「理學也,文章也,遊也,三者可以相有而互發焉」的觀念。黃潛也說旅遊具有:「收天下之見聞,而發舒其志氣,恢宏其文章也。」又如曹學佺所言:「游而形之詩歌」者,再再都說明了「山水輔文」的重要作用。明人又甚有行動力,並具有躬身實踐、實地考察的精神,壯遊名山大川,無疑為許多科場失意的文人,提供了隱於鄉里之外的另一出路。十六世紀以後,文人旅遊風氣的普遍,旅遊詩文、遊記的大量增加,這些非仕文人的貢獻良多,所謂的「秀才學問」,不讓官員文人專美於前。讀萬卷書,行萬里路,成為明代旅遊生活充實了文學創作的內涵,對明代文學的發展而言,是一件非常具有研究價值的課題。此種「無分韻,無限體,惟適也。」的小品文體

,無非是明代文學史上一個重大的轉變,並具有劃時代的意義與貢獻。而此種內容上既活潑又充滿生命躍動,獨抒性靈,不拘格式的山水小品,無論對當時的文學界或後世而言,當然是一種重要的進步,此為明代旅遊生活另一個值得注意的重要特點。 明人的旅遊生活與當代的宗教生活,兩者之間也有著密不可分關係。吳調公的觀點認為,尤其萬曆以後,禪風盛極一時,文人多數都喜愛談禪,而和尚大多數與文人交往,較之宋代,似為尤盛。這現象之所以產生,一方面是由於統治階級提倡,另一方面也同在當時黑暗現實下,人民遭受塗炭而呼吁無門有關。此點不但說明了禪風盛行的原因,也同時說明了旅遊與禪風的結合,是極為自然的歷史演變。

明人旅遊生活的興盛帶動修禪念佛活動的開展,吹起一陣悠悠的山水禪風,充實了明人的性靈生活,另一方面也成為當代士人熱衷追求的一種文化精神與生活方式,並普遍地存在當代的文人生活之中。 藉「類型」劃分用以探討明代旅遊生活,如衛泳所描述:「游人聯轡于東郊,風光之艷,游賞之娛。」或袁中道所言:「良辰佳節,都人士女,連珮接軫,綺羅從風。」的踏青春遊,屬於「釆風攬勝型」的旅遊生活,這一類的旅遊活動具有濃厚的休閒意味。或另有屬於「宦遊」一類的旅遊,如王思任所說:「宦遊閩越,經吳、楚、燕、齊、秦、蜀之郊,探奇吊古」者,如王世貞:「余嘗仕宦躑躅於燕、齊、晉、楚、吳、越間」者,皆為所謂「宦歷見

聞型」的旅遊生活。有關本文幾種旅遊類型的探討裏,其中又以「探險搜奇型」的旅遊最具特色,可用「遠」、「奇」、「險」、「絕」四字概括,充分地突顯明代旅遊精神獨具一格與內涵的重大轉變。因為遠遊者既不為實現自已的理想而遊,而是逕以遊為理想,遊便愈遠愈好,愈奇愈妙,愈遠愈奇,愈能顯示出遊的價值。愈是奇絕的旅途,愈是九死一生的經歷,愈能表現出游的價值。他們進行旅遊,又喜歡向遠處走,向險處去,攀高峰,下深谷,穿岩洞,涉險灘,櫛風沐雨,覆霜踏雪,不畏勞苦,不怕艱險,豁出生命也在所不惜,表現出一種高昂的探險精神和樂觀主意。袁宏道曾說:「戀軀惜命,何用遊山?且而與其死於床第,孰若死於一片冷石也。」「以性靈游,以軀

命游。」此一句最足以說明此類旅遊的宗旨與精神。 如果說行樂縱欲追求的是物質的享受和感官的刺激,偏重於欲望的滿足,帶有更多的世俗生活和世俗觀念的色彩,那麼怡情自足,更注重於內在精神的修養,即是對情感需要的滿足,是對審美的體驗,比起行樂縱欲來自然高雅脫俗得多,它標志著一種士人生命生活的雅化。遊歷名山大川、追求山水之樂和從事書法繪畫、寄情藝術創作,這兩者都需要有充裕的時間,需要有優游從容的心境,甚至還得有最起碼的物質條件。世務纏身則沒有時間、利欲熏心則沒有雅致、生計窘迫則不得不為衣食奔波,都不能投入地從事於這兩項活動。清初的潘耒在序《徐霞客游記》中所說的一段話正好適用於這兩者

,他說:「文人達士,多喜言游。游,未易言也。無出塵之胸襟,不能賞會山水;近游不廣,淺游不奇,便游不暢,群游不久,自非置身物外,棄絕百事,而孤行其意,雖游猶弗游也。」這段話道出了追求、營造旅遊生活所該具備的基本條件與原則,同時也反映了明人旅遊思想的達於成熟。

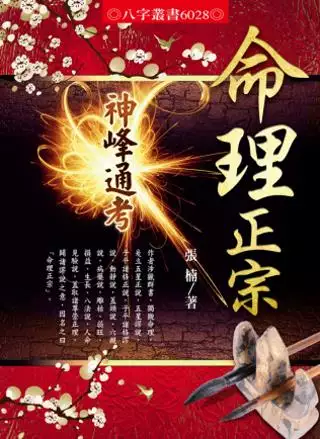

命理正宗神峰通考

為了解決孰若 的問題,作者張楠 這樣論述:

神峰子曰:天之所賦者命。窮達夭壽,繫諸氣稟之先,雖聖賢大儒,莫能移易,故君子居易以俟命,唯不知命,無以為君子,然命之理,溯其原則肇於軒轅氏,始有干支之降,師大撓作甲子,遂以人之年月日時所生,謂之命焉!蓋與天賦之命,其揆一也,但始無書稽攷,至唐袁守成,始作指南五星書,呂才作合婚書,一行禪師作星曆書,五代有轆轤書,前宋有殿駕書,南宋遼金有喬扚書,元有耶律楚材書,裴大猷有琴堂虛實書,均以人之生年,五行納音所屬,身命限度為之主,七曜四餘為之用,至有明徐均作子平書,專以日干為主本,月令為用神,歲時為輔佐,吁!命書之作,至此盡矣,其故何歟?蓋五星之說,祇以生年為主,月與日時或遺焉,

或以納音為主,干與支或遺焉,孰若子平之理,獨得其中,日通月氣,歲與時為脈絡,日為身主,月為巢穴,歲與時為門戶,專於此而不遺於彼,通於上而不遺於下,抑有餘,補不足,中正之道,孰外是焉。余涉獵群書,頗領旨趣,獨觀命理,有五星指南,琴堂書,子平淵海書,理出於正,立法之善,但其中間頗有不根之言,進退之說,無確然一定示人之見,後世緣此,立說益多,益滋人惑,雖授受不過襲謬,殆若行者迷道,問盲人指示焉,是以究之窮陬僻壤,盡皆招搖售術,聽其言則是,校其理則非,瞽目盲心,竟無一人能埒其堂陛而撮其樞要也。嗚呼!非惟誣人,實自誣也,予深慨焉!由是究心此道,四十餘年,一旦恍然有得,始覺其理有正途,斷無旁出,爰立五星正

說,五星謬說,子平諸格正說,子平諸格謬說,動靜說,蓋頭說,六親說,病藥說,雕枯、弱旺、損益、生長、八法說,人命見驗說,蓋取諸尊崇正理,闢諸謬說之意,因名之曰﹁命理正宗﹂,付諸剞劂,以公同好,庶可有補六藝中之萬一云爾。