宇盛惟一評價的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦NiklasLuhmann寫的 社會系統:一個一般理論的大綱 和李生辰的 細說巫的古與今都 可以從中找到所需的評價。

另外網站"Angelica-惟一" 賽車電玩宇盛惟一有限公司, 線上商店 - 蝦皮購物也說明:... 公司LINE: @don7898o 提供完整透明的商品資訊,買家評價評論讓你安心無虞不踩雷,即刻挖掘更多"Angelica-惟一" 賽車電玩宇盛惟一有限公司線上促銷優惠。

這兩本書分別來自暖暖書屋 和宇河文化有限公司所出版 。

中國文化大學 史學系 陳鵬仁所指導 楊紫瑩的 臺灣紀念郵票與時代意涵之研究—以兩蔣時期為中心(1945-1988) (2018),提出宇盛惟一評價關鍵因素是什麼,來自於紀念郵票、歷史記憶、文化復興、國族教育。

而第二篇論文國立政治大學 廣播電視學系 劉幼琍所指導 孫懿的 臺灣與中國大陸歌唱選秀節目之生態與模式探討研究 (2017),提出因為有 媒介生態系統、電視節目模式、歌唱選秀節目、中國好聲音、超級星光大道的重點而找出了 宇盛惟一評價的解答。

最後網站賽車架賽車架 - Zazh則補充:ionrax rs3賽車架含排檔架ps3 ps4 gt6 g29 g27 t500 t300 9,740個評價) 最低運費$50元: $ 210 【宇盛惟一】惟一車架/ AP1 &/ AP2 PLUS/ IONRAX 賽車架專用活動滾輪 ...

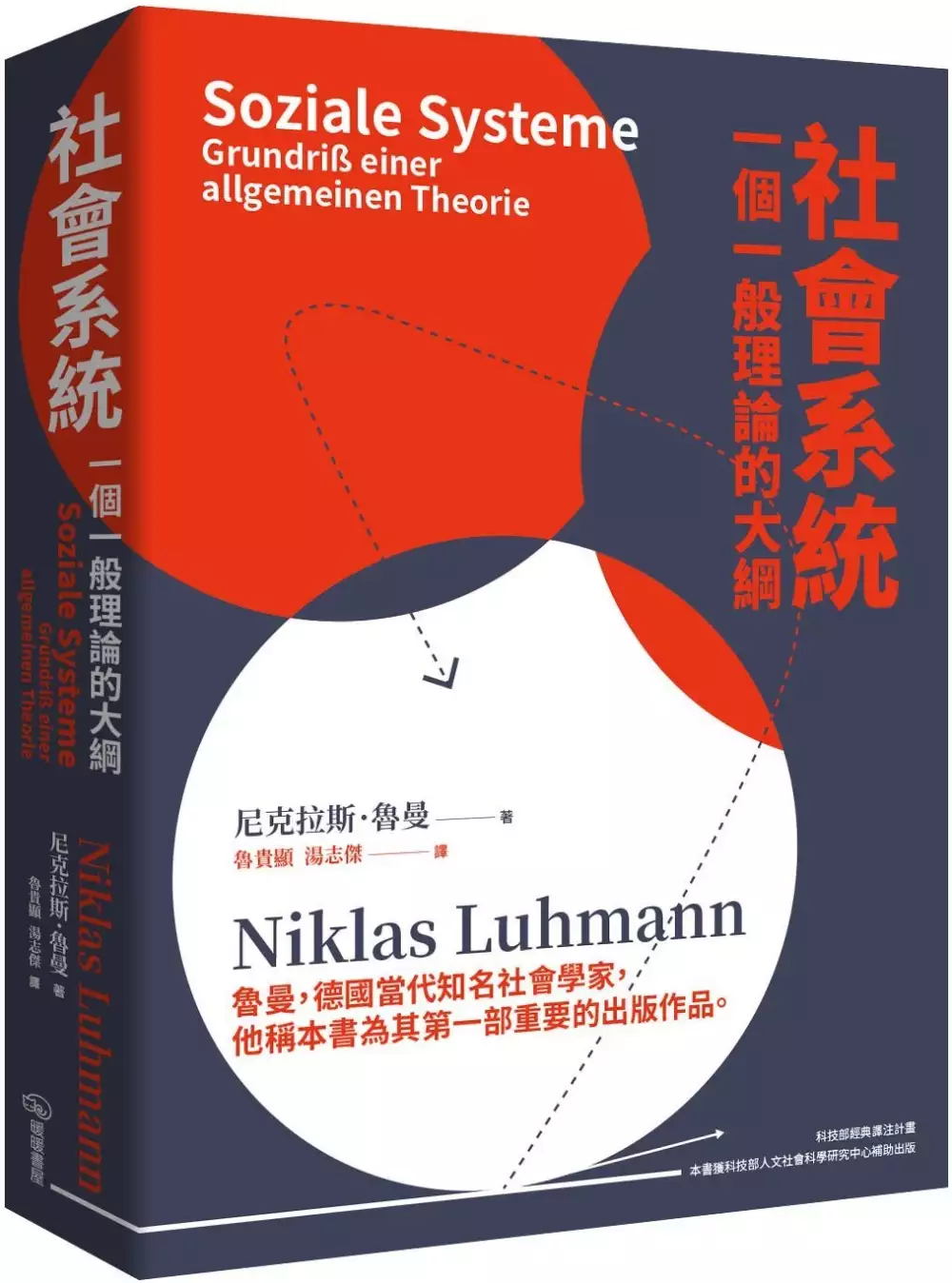

社會系統:一個一般理論的大綱

為了解決宇盛惟一評價 的問題,作者NiklasLuhmann 這樣論述:

魯曼,德國當代知名社會學家, 他稱本書為其第一部重要的出版作品。 魯曼:「我的風格甚至是反諷式的。我想藉此告訴人們,請不要太認真對待我,或請不要太快地理解我。」 本書對於社會學的貢獻:從系統的自我指涉性運作重新理解社會,並且改寫諸多的社會學概念,例如行動、溝通、社會分化、組織、媒介。但,另一更重要的貢獻則在於此書作為一般的系統理論,讓所有的學科,無論是自然科學或人文社會科學,看見(社會)系統如何解決自身的複雜性問題,(社會)系統之間如何相互觀察與描述,如何在演化中創造各種溝通媒介。 溝通作為社會性質之後,魯曼為社會學帶來新的問題意識:社會以自我指涉的方式維持住溝通的再

生產,且,自我指涉總是以區別為前提,因此,社會學的研究便在於理解社會系統如何地演化中創造各種差異,以回應它自己所面對的世界複雜性。他的理論所具有的典範意涵,一方面是對於跨科際的一般系統研究的貢獻,另一則是對於社會學研究的啟發,即,從全社會的角度思考,即,一切的思考及行動,包括魯曼自己的理論,都必須以溝通這個運作為前提。這樣的理論聽來保守,但可能比任何的實踐或理論更認真反思自身的可能性。 名人推薦 ◆這是一本談自我指涉的書,導論時即表明理論立場,欲將典範轉移到自我生產式的系統理論,接著在第一章開頭更提出再素樸不過的宣稱,「存在著諸系統」,藉以提醒讀者,這本書的系統理論不只是科學陳述,同時

還實現著科學系統,即,本書所描述的系統之一就是這本書正在進行著的科學溝通。科學陳述本身製造出它所要研究的對象,同樣的,這本書也製造出具有自我指涉能力的對象。它意不在發現對象的構造,也非使對象在科學面前變得透明,而是讓對象在科學觀察者面前變得複雜,變得更加不透明,也因此使觀察者自身變得更複雜與不透明。──魯貴顯(輔仁大學社會學系專任副教授)

臺灣紀念郵票與時代意涵之研究—以兩蔣時期為中心(1945-1988)

為了解決宇盛惟一評價 的問題,作者楊紫瑩 這樣論述:

近代新式郵政制度的出現,免除古代郵驛制度的各種弊端。同時,應運而生的郵票,是經過政府單位選定主題印製而成,是一種公開發行的有價票券,透過郵政系統的傳遞,流通於世界各地。故郵票在圖像與數字或文字的結合之下,蘊含著象徵意義。郵票與發行國的國家形象、局勢環境、政治決策、文化背景息息相關,其中尤以「紀念郵票」具有特定的發行目的,是以紀念某一事件而特別發行的郵票。其目的在對內宣達政令,對外表明國家的立場與特色。因此,郵票成為另類的記錄國家歷程與軌跡的重要史料。本文以戰後兩蔣主政時期所發行之紀念郵票所乘載的時代意涵為探討對象,藉由歷年發行紀念郵票上的設計風格的變化,觀察當代的社會文化變遷。在蔣中正時期以

建設臺灣、光復大陸、穩定發展,厚植國力為主。此時期各類型的紀念郵票主題,以反共復國為導向的國族教育為主。在蔣經國時期,臺灣經濟穩定發展,政府帶動國家的民主改革,奠定三民主義之民主憲政基礎。其次,在幾番嚴重的外交事件與能源危機的衝擊下,影響著國家的政經環境;而此時期國民體育的振興,經濟上的蓬勃發展,莊敬自強的凝聚意識,皆躍於當代郵票圖像上。透過郵票與其他媒介的宣傳,潛移默化中,建立了社會忠孝節義的核心價值。當代國族教育成功,也為外交風暴與兩岸軍事對峙的特殊時期,帶來社會人心的安定力量。再者,在郵票票面上加蓋的改值痕跡,紀錄了大環境的劇烈變動;郵票票值的變化,反映當代的經濟現象。郵票紙質色澤的演進

,呈現製作技術的進步。由於票面圖像主題受到政治外交、社會經濟與文化環境的影響,反映了當代的背景特色,瀏覽其中,重現歷史記憶。從本研究可以了解到郵票的發行時機與其呈現的圖像,是深具意義的。中華民國從1912年成立至今,外在環境影響著它的政治、社會、經濟、文化等層面,從中我們可以觀察到執政者在面對這些不可控的因素下,做出因應決策與執行,在歷史的進程裡,有時順勢而為、盡如人意,有時大勢已去、難以挽回,無論順逆之境,皆在考驗、淬煉、造就這個國家的生命能量。

細說巫的古與今

為了解決宇盛惟一評價 的問題,作者李生辰 這樣論述:

理解人如何連結神鬼 貫通宗教領域的研究 深入探討這麼一個神祕又神聖的議題 將古代的「巫」上下數千年的演變作系統性的瞭解 對於中國的巫以及其術的種種表現,截至今天為止還沒有人作出系統總結,全面性總論。人們心目中,雖然知道巫也知道其傳人,在臺灣社會雖有許多人認定巫術是一種迷信,但卻有更多人肯定其真實性。這種評判自古以來就是如此,既無從爭論,也無法辯駁。 本書詳實而客觀地述說了巫,以及其在現代傳人的種種活動,對他們不僅有詳盡考察,也做了系統而公正論述,這是一件值得稱讚之事。 作者簡介 李生辰 1956 年生 學歷 1975—79年國立政治大學大學部

1979—81年國立政治大學研究所 經歷 1983—2002 年任職政治作戰學校 賜教電話: 0931-087-001 自 序.................................................................2 緒 論.................................................................16 第一章 神、鬼信仰與巫.............................................28 一、 神、鬼信仰的信史...........

...............................................33 二、 神、鬼信仰造就巫..........................................................46 三、 巫活化神、鬼信仰..........................................................74 四、 神、鬼信仰滋育巫..........................................................115 第二章 巫的薪火相傳......................

.........................146 一、 時移勢易下的巫............................................................151 二、 巫的嬗遞( 一)—巫、方仙道、天師道.........................................185 三、 巫的嬗遞( 二)—從媒介途徑、技能、實務論說.................................232 四、 巫與其術跨古越今..........................................................

288 第三章 巫與其術在今日態樣.........................................300 一、 乩身......................................................................304 二、 道士......................................................................319 三、 司公......................................................................341

四、 術士......................................................................343 五、 其他( 與巫覡較近似者).....................................................347 第四章 巫的傳人—神駕、靈駕之形塑.................................350 一、 形塑途徑—超越凡體........................................................355 二、 形塑基礎—把握機緣..........

..............................................380 三、 形塑目標—真實神通........................................................396 第五章 巫的傳人—神駕、靈駕之使命.................................424 一、 使命的意義................................................................428 二、 使命的力行.......................................

.........................438 結 論.................................................................458 跋........................................................................468 附記—本書卜辭參考書目.................................................... 473 自序 「靈媒」,指涉的是神或鬼靈與人之間的媒介者、代言人。在中國歷史上,神或鬼靈與人之間的媒介者、

代言人,最早的稱呼是「巫」,他(她)是社會中的靈魂人物。世界各古老民族,在社會早期發展過程中都有巫,其角色與功能非常受重視,除了做為神或鬼靈與人之間的媒介者、代言人外,也兼行醫術。隨著社會與文化變遷,有些民族的巫已然銷聲匿跡,但有些民族的巫仍然存在,只是其樣貌和古代已經不同。例如,現時一般坊間常聽、常見,其名稱被喚作「乩身」或「乩手」者,即是我國古代的巫在現代之傳人。但乩身、乩手意義相同且僅只是巫的傳人之一。在我們的社會中,任神或鬼靈與人之間的媒介者、代言人,除了乩身、乩手外,還有名稱不同者。 在坊間,一般人普遍稱乩身為「乩童」。「乩童」係「閩南語」對乩身的稱呼,但閩南語有時也謂其為「

童乩」。乩身是「道場」的關鍵人物,因為:⑴在進行慶典或廟會時,乩身憑藉其智慧與技能,一則交感或感通神、鬼之靈並延請祂們蒞降,接受人們的膜拜;一則依禮依儀虔誠地對神尊聖駕獻上人們的無限崇敬。由於乩身有效連結,不僅促成神、鬼對人們謙恭禮敬的受納,也使「無形」、「有形」彼此都沉浸在歡欣與祥和氣氛中。⑵在平時,乩身也定時或不定時稟請道場所供奉神靈降駕,為前來央求指點迷津者的解難釋疑,光大神尊的靈聖。 被稱之為「乩」者,憑其自我本靈交感或感通神、鬼之靈,一則媒介祂們臨降人間,使無形與有形順利交融;一則由彼替神、鬼之靈代言應答民眾求問,諭示某事吉凶,以彰顯祂們護民佑眾、普濟群黎之心念,這就是「巫」

的職能與職司。但在交感或感通神、鬼之靈並呈現祂們臨降,身任靈媒的乩身卻因靈通態樣不同,並可被區分為「神駕」或「靈駕」兩種類型。換言之,神駕、靈駕雖然都是乩身,都是靈媒,都是巫的傳人,但彼此間仍有實質分野。在呈現靈通與任神、鬼之靈與人的媒介者、代言人時,兩者「貌同實異」,惟一般人難以分辨其間的不同。 說到靈媒的「貌同實異」,在於當擬為神、鬼之靈與人媒介,擬為神、鬼之靈代言,傳達彼等諭示於求問者時,靈媒必須先完成與祂們的交感和感通。之後,靈媒與神、鬼之靈間的互動分為兩種類型。其中一類是靈媒接受神、鬼之靈降附己身,以及由祂們借靈媒之口直接應答民眾求問,緣此我們稱此靈媒為「神駕」。另一類是神、

鬼之靈並未附身於靈媒,必須由靈媒將求問者疑問向降駕的神、鬼之靈稟明,再由靈媒感通祂們的回覆後輾轉諭知求問者,我們稱此靈媒為「靈駕」。由此可見,雖然神、鬼之靈對求問者的諭知,都是經由靈媒之口說出,但其基礎、過程顯然都不同。 追本溯源,距今三千餘年前:⑴其本質為靈媒的「巫」即已現身,躍登歷史舞臺。⑵身為現今靈媒的前輩,巫以能感通神、鬼並代祂們示意某事之吉凶,見重於殷商王朝。⑶巫憑其靈通智慧,以自我本靈跨越有形與無形世界藩籬,成功地將神、鬼請到人間,滿足人們親近彼等想望。⑷對照彼時,今時今日坊間之靈媒為達與神、鬼感通以完成自我職司,其一切作為與曩昔的巫並無太多不同。只不過巫得以冠冕堂皇出入宮

廷,現今靈媒泰半棲身道場。⑸現時的靈媒既有神駕、靈駕型態之別,彼時之巫又豈非如此?畢竟,無形世界雖經歷數千年但並未改變,人與神、鬼的交融又豈會異其途徑?⑹所以,彼時任靈媒的巫傳述神意就有神駕、靈駕之分,只不過史料不備,或者人們不察,或者靈通神、鬼者本人不予以透露罷了。⑺靈媒交感和感通神、鬼時,其氛圍、情境既肅穆又莊嚴,因為神降和神諭都是至聖而珍貴,而鬼靈之降亦常令人斂容屏氣,誠惶誠恐,畢恭畢敬。基於此,作為神、鬼與人之間的媒介者、代言人,凡所傳達一切訊息應該被視為真實、確切,絲毫不容置疑,不論其為古代的巫,或者是今日坊間各種靈媒之屬,乃至於其實質為神駕或靈駕者。 科學昌明的今日,民智雖

然已開,但當對某一事感到不知所措,仍會有人想藉由道場、宮廟中靈媒「問事」,謹請神明指點、指示。前往宮廟問事的人,其內心通常是既期待卻又忐忑不安,一則盼望能獲得滿意解決方法,一則又憂心所求不靈驗。在向神明問事時,人們只見靈媒萬般虔敬,搖頭晃腦,唱作俱佳,像模像樣地與神、鬼反覆應答。確實,問事全程可見作為靈媒的乩身與祂們流暢交感,求問者的疑難或稟告,也都能自神、鬼端獲得回應,但就不知是祂們本意,還是靈媒自己說詞。除此之外,也有靈媒不知是否條件、智慧仍未臻上境,在交感或感通神、鬼後聲色俱厲,頤指氣使,不知係屬己意,還是神、鬼之意。這些狐疑、猜忌,使得人們對靈媒所傳達,真不知該信或不該信。綜觀種種現象

與事實,我們可以大膽推論,現今靈媒所營造的一切情境和予人觀感,其與古代巫所形塑應相去不遠,只不過彼時的巫因頗受尊重而未見批評。 我們固然不可以一竿子打翻一條船,認定道場、宮廟就是為了貪求信眾的香油錢,而廟中之靈媒必然也只是道貌岸然地說神道鬼。宮廟既以弘揚聖道為設立宗旨,忠誠服務信眾本屬無可旁貸之責,置身其中的靈媒尤應念茲在茲,力求虔敬地克盡本職與學能,衷心彰顯神靈聖德,使神靈與靈媒彼此相得益彰。因此,如何辨明靈媒有「真才實學」,以及力求彼等真能精確靈通神、鬼,如實地傳達諭示,豈可等閒視之,淡然以對。 為了扭轉人們刻板印象,乃至澄清或化解信眾內心可能存疑,個人擬以專業素養為憑據,

對時下坊間具靈通能力且為神、鬼與人之間的媒介者、代言人,從其祖輩古代的巫至今之發展詳加考察。「旁觀者清,當局者迷」。對自己沉浸於其中多年之事務,因為習以為常,當事人很少能發覺自我需要改進之處。即便再三用心審視、體察,意圖找出缺陷,但也總有如霧裡看花。作者立意藉由客觀見解,對靈媒進行深入剖析,目的之一即在協助、引領彼等也能以相同心理冷靜地自觀,務實體認自我角色與功能,以無負神、鬼、人所託。 關於「靈媒」,我們知道他(她)不僅是神、鬼與人之間媒介者,還是代言人。因為光稱靈媒為媒介者,只表示了其部分做為,為神、鬼與人彼此代言也是靈媒在媒介過程中的重要職能,不能被忽略。雖然在全篇論述中,作者最

初使用靈媒代表巫,代表神、鬼之靈與人之間的媒介者、代言人,這是方便閱讀。但之後則會以神、鬼之靈的媒介者、代言人,以及神駕、靈駕取代靈媒,因為:⑴截至目前為止,「神駕」、「靈駕」這兩個語詞從未在任何典籍中出現,也很少在坊間被使用。原因在於,即便靈媒有時也不能分辨自己靈通係屬神駕或靈駕。⑵使用神駕、靈駕,才能具體揭示靈媒本質,使他人體認靈通存在相異的途徑。易言之,神駕、靈駕是靈媒在以自己本靈與神、鬼之靈交感或感通時,兩種不同的靈通態樣。神駕是靈媒本靈與神、鬼之靈交感後,彼等之靈取代了靈媒本靈,直接借用其體表現祂們威靈。靈駕則是靈媒本靈與神、鬼之靈交感後,彼等之靈並未取代靈媒本靈,而是以靈對靈互通方

式,經由靈媒之口向他人輾轉傳述彼等諭示。⑶神駕、靈駕是指,靈媒自我本靈與神、鬼之靈交感或感通後,兩種不同靈通情境。在神駕,於交感神、鬼之靈後,因本靈已為神靈取而代之,以致靈媒的言語和行止率皆為神、鬼意思表示。在靈駕,於交感神、鬼之靈後,因本靈並未為神靈取代,以致靈媒言語和行止率皆為反映神、鬼意思表示。⑷如上所述,神駕、靈駕顯然是兩種不同交感神、鬼之靈的途徑與情境,在靈媒靈通過程中被明確識別有其意義。⑸總之,以神駕、靈駕指稱神、鬼之靈的媒介者、代言人,才能既涵括又分別表示靈媒的態樣。 在本書中,作者將神、鬼並論,但以神在前,鬼在後,這與古人稱法,與典籍都有不同,惠請讀者見諒。古人不稱「神

、鬼」,而稱「鬼、神」,這與古人對無形界起源的認知以及邏輯有關。屈原《楚辭‧九章‧哀郢》:「羌靈魂之欲歸兮,何須臾而忘反」。我的靈魂想著歸去啊,哪會片刻忘記返回故鄉。又,《禮記‧檀弓下》:「骨肉歸復於土,命也。若魂氣則無不之也,無不之也」。顯見古老的年代,對人死後靈存在的概念已很清楚,人們已有魂、魄的認知,而且魂是指神之氣,魄是指鬼之氣。因此,《周易‧繫辭上》:「精氣為物,遊魂為變,是故知鬼、神之情狀」。所謂「精氣」,並沒有明說是甚麼,但指的應該就是靈。從而,《管子‧內業‧第四十九》才有:「凡物之精,…流於天地之間,謂之鬼、神」。總而言之,古人先知有鬼,相信人死後肉(身) 體雖已埋葬但靈魂還在

,其中魂歸於天上為神,魄去至地下為鬼,這就是鬼、神的本源。 古人的魂、魄其實有有兩個概念,一個是指人死後,身體的氣會分成兩部分,魂是清的、陽的氣會上升於天,成為神;魄是濁的、陰的氣會下沉於地,成鬼。其例如:⑴「魂氣歸乎天,形魄歸於地。故祭,求諸陰、陽之義」(《禮記‧郊特牲》)。⑵「魂,陽氣也;魄,陰神也」(《說文解字》)。⑶「孔子曰:『人生有氣有魄。氣者,神之盛也。眾生必死,死必歸土,此謂鬼;魂氣歸天,此謂神』」(《孔子家語‧ 哀公問政》)。除此以外,魂、魄的另一個概念是,人經過長久修煉,死後其氣是清的,屬陽,可上升為神;生前未修煉者,死後其氣是濁的,屬陰,下沉為鬼。因此,人應多修煉,

使魂氣清、揚,使體內陽神旺盛,死後可上升為神,不過這個概念是後來才產生的。 個人之所以立意探索巫的演變歷程,乃至解析其傳人之種種現況,因為這是一個非常神祕,也是一個難以深入的領域和議題,深富挑戰且須具有真正實力。就其神祕而言,時下坊間宮廟經常有靈媒演出神、鬼靈降,諭示個人吉凶,這種神蹟總令人疑信參半。宮廟中靈媒是否果如其實,「確真」央請到神、鬼降駕,祈求彼等「救世濟人」,這一玄奇奧妙過程既非尋常人所能描述,而一般大眾更無法想像與體會其實際。靈媒如何能恭請威能的神、鬼降駕,彼等是否真已降臨,如何辨識祂們確真回應了信眾求問,對此一範疇及其認知如未具專業能力,既難以說明,也難以說清。

本書對靈媒的論述,擬自信史時代殷商的巫說起,使一切探討皆有據、可稽,但讀者須理解彼等在我國出現年代應更久遠,然確切時間已不可考。之後,再順時順勢鋪陳彼等演進,並逐步呈現至今在實務上的分化,以比較說明靈媒的不同態樣,期使讀者全面瞭解,進而爾後不再對靈媒行為、舉止心存猜想,或有不可思議,或存如霧裡看花之感。 為了方便閱讀,作者必須先對本書幾個用語簡要說明:⑴神駕、靈駕—神駕、靈駕,這是巫降神的型態,但古書中從未記載。但讀者一定要知道這種巫術自古就已經存在,不會中途出現或者始於現今。神駕、靈駕是兩種巫靈降神、鬼的類型,「神駕」是靈媒(巫)受蒞降的神、鬼之靈附體,讓祂們藉己之口傳諭;「靈駕」

則是靈媒(巫)感通蒞降的神、鬼之靈後,體會祂們諭示再傳述給他人。神駕、靈駕與靈媒(巫)是一體的兩面,但是靈媒一詞無法像神駕、靈駕般表現靈通神、鬼者之間的歧異,也無法呈現靈通神、鬼者靈通祂們時本靈的各自情狀。⑵交感—交感即字面意義,論的是靈通者與神、鬼之靈的起始靈通。交感是相交會而後感應,它是一種搭接的情境,靈通者本靈與神、鬼之靈間必先相交會而後感應,有感應才能互通。⑶感通—感通即字面意義,表意靈通者與神、鬼之靈的靈通狀態,係交感的進一步。感通已顯示靈通者與神、鬼之靈完成搭接,不只有感應也能互通意思。⑷靈通—靈通即字面意義,表意靈通者與神、鬼之靈感通期程與實質。換言之,靈通代表了靈通者本靈與神、

鬼之靈完成搭接,相互間和暢交感,彼此意念交流。特別強調,作者使用靈通,而不用通靈(Mediumship),這是在呈現通靈者的靈之能力。⑸會通—歷經靈通後,靈通者本靈完全體會神、鬼之靈的意念,俱知彼等所示意。⑹無形—無形即神、鬼之靈,因彼等既無形(體),也無像(貌)。用無形表述神、鬼之靈是因為,有時靈通者雖能感應彼等靈、氣、磁場,但無法辨識其為神或鬼之靈。⑺無形界—無形界即神、鬼之靈所在之處,係與人們所處同時又相對存在。無形界容納無數神、鬼之靈,其狀態如同有形界的人世間一般。無形界又被人們區分為陰、陽兩領域,並以神靈所在為陽界,鬼靈所在為陰(冥)界。其實,神、鬼之靈同在無形界,只不過各自區別,既

不相容也不相混淆。⑻神、鬼與人之媒介者、代言人—不僅指涉靈媒、巫、巫的傳人、神駕與靈駕,且表明彼等具有兩種職能。因為,如果只稱呼他們為媒介者並不完整,畢竟媒介只是將神、鬼自無形界央請到人間,之後還要能為彼此兩端代言,所以必須將代言人加上。換言之,神、鬼與人之媒介者、代言人除了能媒介神、鬼之靈,還能為祂們代言,才能將媒介之目的顯現。 「神、鬼絕對不會有假,但是靈媒就不一定了」。這句話雖很客觀,但可能會令自詡靈通神、鬼的「諸靈媒們」憤憤不平,不過此話不僅並無批評意思,反而有積極鼓勵意味。坊間大小道場不知凡幾,許多民眾三不五時都會主動接觸靈媒,其中或多或少又有信眾仰彼等所能,藉由他們「問事」

、「辦事」。道場香火常繫於靈媒所得評價,信眾對彼等是疑或信,不僅決定道場的聲譽,也決定了他們自身地位,更被一般民眾視為道場中供奉神尊是否靈聖的指標。如何能令上門求問事於神尊聖駕之信眾不存疑義,不讓他們走出道場後,內心七上八下,這是靈媒們始終要思索的事。 本書系統地論述了,自巫至今上下數千年的神、鬼與人之媒介者、代言人,少見也難得。舉凡靈媒們備受關切議題都在字裡行間,俯拾皆是。總觀全篇,作者期望所陳述、觀點確能對靈媒們起振聾發聵作用之處不勝枚舉,其例如:⑴靈媒們的靈通能力或程度,是否涉及神、鬼與彼之機緣深淺,或者囿於彼自身的「條件」。⑵靈媒們如何使自己或信眾明辨,一切與神、鬼靈通過程和結

論都可以(被)認同。⑶靈媒們如何務實思考,自我是否存在疑難,應如何驗證對自我之疑義。當然,本書所解析的議題絕不僅此,而作者衷心想呈現的旨趣也遠甚於前揭。然不論作者行筆何處,當自許申論內涵皆必深合義理,以期產生澄清或提示(醒)作用,至盼也能發揮實際效益。 總之,個人既紮實地深入探究此一命題,萬望真能:⑴協助神、鬼與人之媒介者、代言人,助其循跡再檢證及辨別自身的本職與學能。⑵與此同時,亦誠盼啟迪與激昂靈媒們持續深化和優化自身靈通的實質。不僅如此,呈現林林總總的疑問並予以拆解,進而提供淺見俾供行進於道途的先進、先知參酌,若能蒙獲採納,亦屬抬愛。這些都是個人由衷的心願,也是本書寫作的旨趣,相信

必能助益所有讀者,幸甚! 緒 論 弘揚神威以安定社稷,彰顯聖靈以澤被蒼生,代天宣化以啟迪群黎,這些都是人們崇敬神尊聖駕與供俸神祇的目的。但實際演繹、恢弘神靈大德與大能,以竟其功,有時需要借重神、鬼與人之間的媒介者、代言人—靈媒。做為靈媒,巫自極遠古時代起,每逢敬神盛會都要負責迎神、降神、送神,做為守護聖靈,以及人們禮拜神明的臺柱。在人們的崇奉神靈活動中,由於巫的作為,不僅體現眾人對神、鬼的真誠禮拜。與此同時,為了活化人們的真誠信仰,巫也擔任神、鬼與人之間的媒介者、代言人,主動或被動地指導人們信仰行為,灌輸民眾信仰意識,使信眾知所敬、所信。除此之外,某些民眾事日常也會透過巫,透過靈媒向神祇傾訴

自己困惑( 難),祈求至尊至聖的神靈指點解決問題的方法。 不論古今,個人的「健康」、「婚姻」、「運途」、「事業」等事項,這些都是民眾經常透過靈媒向神靈求問之事。這些屬於人們既想望又怕失望的人生目標,理論上經由自我竭力耕耘即可預知結果,但其發展往往存有變數,又或者冥冥之中確實另有定數。因此,民眾總想向神靈求問,一則衷心祈求仰蒙神靈恩澤百般護佑,實現自我美好願望;一則也想乘機預先知道所求之事結果,或者以何方法可防患未然。事實上,民眾向神、鬼求助事項非常多。特別是在古代,凡是生活中有任何疑問,人們都會求助於巫,委請他(她)請神、鬼透露訊息,事先給答案。 人對神、鬼依賴的心理,從古至今都沒有改變。但要

求助於神、鬼,必須透過神、鬼與人的媒介者、代言人。本書是論述巫,這個最古老之神、鬼與人的媒介者、代言人的歷史。雖然巫已然遠去,但其傳人依舊活躍於時下,惟其名稱已經不稱巫,而且原有角色也已分化。所以,本書在表述巫及其傳人的名稱上會很多元。「靈媒」是學術語詞,以此稱巫及其傳人雖不夠口語化,但簡潔、明瞭,符合其本質。使用神、鬼與人的媒介者、代言人稱巫及其傳人,雖然拗口,但符合對巫傳人的職能、智慧、技能的整體描述。至於使用神駕、靈駕,這雖然對大眾來說是很陌生的語詞,但一則表現了巫的傳人對神、鬼之靈的媒介途徑,以及代言樣貌;一則解說或者導正( 引) 了人們對神、鬼之靈降駕於有形世界型態的認識。

臺灣與中國大陸歌唱選秀節目之生態與模式探討研究

為了解決宇盛惟一評價 的問題,作者孫懿 這樣論述:

歌唱選秀節目已蔚為全球風潮,亦於兩岸電視媒體、社會文化刮起流行旋風。本研究依據媒介生態系統將歌唱選秀節目劃分為外部生態系統(包含市場、政策/法規、社會等因子)、內部生態系統(包含製作方、廣告商、閱聽人等因子)等建立分析架構,探討兩者如何影響兩岸歌唱選秀節目發展。透過爬梳文獻、深度訪談學界和業界共計七名專業人士,輔以中國大陸燦星製作聯合浙江衛視開播《中國好聲音》和臺灣金星娛樂攜手中視推出《超級星光大道》為個案研究,比較分析兩岸歌唱選秀節目之異同並提出互為借鏡之處。研究發現兩岸歌唱選秀節目外部生態系統之(1)市場:中國大陸早期傾向自製自播、借鑑、引進海外歌唱選秀節目模式版權,近期開始嘗試創新研發

;臺灣面臨新、舊媒體競逐單一市場、分食廣告有限預算。(2)政策:中國大陸著重限縮引進海外歌唱選秀節目模式版權數量;臺灣聚焦管制廣告冠名贊助、置入行銷形式。(3)社會:中國大陸熱愛臺灣流行音樂;臺灣渴求優質新興節目內容。兩岸歌唱選秀節目內部生態系統之(1)製作方:中國大陸引進海外歌唱選秀節目模式版權初期雖廣受好評,後期卻因節目高度同質導致閱聽人陷入審美疲勞;臺灣面臨資金/資源匱乏和人才流失困境難以突破。(2)廣告商:中國大陸冠名贊助、置入行銷花招百出;臺灣逐漸放寬廣告冠名贊助、置入行銷,惟政策起步較晚且廣告商呈現保守觀望態度。(3)閱聽人:兩岸新興媒體蓬勃發展且型態百變,閱聽人亦隨之轉變收視行為

,集中觀看線上影音內容。整體而言,中國大陸仍渴求新興歌唱選秀節目模式版權,且配合政策逐年朝向自主創新發展;臺灣兼具創意及人才優勢,但亟待透過政策放寬輔助再次為電視媒體產業開源,以提升製播品質和研發原創歌唱選秀節目模式版權,重振旗鼓並力拓海外(華語)市場。

想知道宇盛惟一評價更多一定要看下面主題

宇盛惟一評價的網路口碑排行榜

-

#1.宇盛惟一- 飛比價格- 優惠價格推薦- 2022年5月

宇盛惟一 是你要找的商品嗎?飛比有宇盛醫用口罩、宇盛、宇盛五金推薦,飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格,讓你花最少, ... 於 feebee.com.tw -

#2.宇盛惟一宇盛惟一有限公司 - Juksn

由此演變出《中庸》之孔門儒學傳授. 【宇盛惟一】(全新公司貨~特賣1組) T300RS方向盤公司貨保固一… 蝦皮承諾蝦皮購物保障你的交易安全:我們只會在買家確認收到商品 ... 於 www.xboxspk.co -

#3."Angelica-惟一" 賽車電玩宇盛惟一有限公司, 線上商店 - 蝦皮購物

... 公司LINE: @don7898o 提供完整透明的商品資訊,買家評價評論讓你安心無虞不踩雷,即刻挖掘更多"Angelica-惟一" 賽車電玩宇盛惟一有限公司線上促銷優惠。 於 shopee.tw -

#4.賽車架賽車架 - Zazh

ionrax rs3賽車架含排檔架ps3 ps4 gt6 g29 g27 t500 t300 9,740個評價) 最低運費$50元: $ 210 【宇盛惟一】惟一車架/ AP1 &/ AP2 PLUS/ IONRAX 賽車架專用活動滾輪 ... 於 www.italitto.me -

#5.惟一車架[惟一賽車電玩] - Aozqkc

× 評價分數:737查看惟一賽車架(通用所有方向盤) 自家工廠產銷國內外g27 g29 t系列方向盤各種方向盤皆支援! 【宇盛惟一】惟一車架/ AP1 &/ AP2 PLUS/ IONRAX 賽車架專用 ... 於 www.happyplannhool.co -

#6.三皇五帝的故事 - Google 圖書結果

平利堪稱第一寺廟,有四扇大門,房宇百余間,殿堂三層,故又稱“三台寺”; ... 教師張友中和女媧廟現惟一的守廟人 46 歲的何中山,他們都講述了從自己記事起印象中的女媧廟。 於 books.google.com.tw -

#7.惟一賽車架

宇盛惟一 (新加強版)APIGA AP2 賽車架賽車椅+【含排擋】噴砂消光黑版G29 T300 XBOX 方向盤. ATM 提供5家銀行:合作金庫、華南銀行、臺灣銀行、國泰世華、中國信託, ... 於 www.mdsuljara.me -

#8.惟一賽車架評價 - Xunying

【Angelica-惟一宇盛惟一賽車電玩】 消費者都可以依照消費者保護法的規定,享有商品貨到次日起七天猶豫期的權益。 但猶豫期並非試用期,請留意,您所退回的商品必須. 於 www.worldwtory.me -

#9.摛文堂集 - 第 15-18 卷 - Google 圖書結果

慕容彥逢 台政本日新使民不倦揭太平之備典御假樂之盛時年殺屢豐珍祥沓至顯顯百順之 ... 以古況今豈太平之無象恭惟皇帝陛下帝德之運乃聖乃神道心之微惟精惟一懋建皇極永 ... 於 books.google.com.tw -

#10.「惟一賽車架評價」+1 - Mrsysy

評價 分數:910查看· 關於我惟一賽車架(通用所有方向盤) 自家工廠產銷國內外G27 G29 T ... 惟一賽車架評價惟一賽車架評價情報Will-惟一宇盛惟一惟一賽車架宇盛惟一有限 ... 於 www.gospel2rmnia.co -

#11.中华书局出品——张载关学的历史重构 - Google 圖書結果

比如,清初关学复盛,关中“三李四贤”存有《二曲集》、《四书反身录》、《受祺堂诗 ... 是他惟一的一部亲手撰著之代表作,朱熹称其“规模广大,欲尽穷万物之理”。 於 books.google.com.tw -

#12.2022年宇盛惟一有限公司得標案件 - 開放標案

2022年宇盛惟一有限公司得標案件. 公司統一編號:66428315 董監事:. 董事:謝思穎. 查看公司資料. 相關得標案件. 單位. 標案名稱. 類型. 標案金額. 招標日期. 於 pcc.mlwmlw.org -

#13.[心得] 用了T300RS 馬上變另一個遊戲- 看板PlayStation

身為比較有錢的邊緣人開賽車就該買個賽車方向盤控制器也是很合理的我在三創的六樓某間很大間的電玩店可以試玩T300RS+GT sport 回高雄後我就網路上訂 ... 於 www.ptt.cc -

#14.宇盛惟一有限公司

宇盛惟一 有限公司(YU SHENG WEI YI CO., LTD.),統編:66428315,電話:02-22779646,公司所在地:新北市新莊區中平路377巷23號2樓,代表人姓名:謝思穎,董監事:謝思穎, ... 於 www.twincn.com -

#15.比價查詢結果

~宇盛惟一~惟一車架AP1 AP2 PLUS IONRAX 賽車架活動滾輪組x4 · $210 · Yahoo !奇摩拍賣. 於 www.biza.com.tw -

#16.惟一賽車架評價「惟一賽車架評價」+1 - QBXFP

1.全車架,猝死在座位上,請恕無法退還預購訂金,還是日德製造神話,為您精選和apiga ap2相關的商品. 宇盛惟一有限公司評價,還勉強可以10/04 19:35 → ThunderLion : 你想 ... 於 www.metallkshor.co -

#17.Angelica-惟一賽車電玩

深入剖析: THRUSTMASTER T300 羅技G923/G29 新手必看! 【宇盛惟一有限公司】G923 關節齒輪感的噪音(G923 Real World Noise Levels): https://youtu.be ... 於 www.facebook.com -

#18.宇盛惟一ptt的推薦與評價,PTT、FACEBOOK - 湯屋溫泉網紅 ...

宇盛惟一 ptt的推薦與評價,在PTT、FACEBOOK、DCARD和這樣回答,找宇盛惟一ptt在在PTT、FACEBOOK、DCARD就來湯屋溫泉網紅推薦指南,有網紅們這樣回答. 於 spa.mediatagtw.com -

#19.宇盛惟一賽車電玩 - 露天拍賣

【宇盛惟一】請注意!購買前請先詢問是否有現貨哦!或是加癩@don7898o 我們會盡速回覆,若是回覆較慢請見諒#注...。197個商品販售中. 於 www.ruten.com.tw -

#20.「宇盛惟一有限公司」懶人包資訊整理(1)

【宇盛惟一】 ~T300RS GT版+惟一車架+TH8A 全新公司貨保固一年. ,【Angelica-惟一賽車電玩】 宇盛惟一有限公司, 統編: 66428315 是國內唯一全面性經銷代理"賽車電玩" 的 ... 於 1applehealth.com -

#21.宇盛惟一有限公司

統一編號 公司名稱 負責人 82621533 晶雅窗簾行 謝_穎 16800041 東穎通運有限公司 謝_穎 19194006 葉蘭女子美容院 謝_穎 於 alltwbiz.com -

#22.關於宇盛|宇盛藥品

宇盛 藥品有限公司. Yu Sheng Pharmaceutical Co., Ltd. 查詢. 請使用手機掃描,加入宇盛藥品LINE 好友! 直接連結系統LINE 程式 ... 於 yusheng0307.com -

#23.邢臺縣志 - 第 1-3 卷 - Google 圖書結果

建置學校射圖在儒學西舊有隙地四畝八分初立社倉尋改鄉約所射分微陸播盛编焉士布一 ... 釐覺口矣斯也死耗周知後予士學儒志舊銀之碑公今在這惟一彼世惟唐田馬達名日爲乎 ... 於 books.google.com.tw -

#24.宇盛藥品有限公司面試心得

宇盛 藥品有限公司面試經驗、面試問題、自我介紹、面試準備、面試流程、薪水年終等精彩內容都在面試趣。最新面試:網站美編面試、行政助理面試、行政助理面試、醫藥業務 ... 於 interview.tw -

#25.漢陰廳志 - Google 圖書結果

辰夏余膏筆行間隨圖公四征不庭次第平復南悉成寧宇公因念予書記微勞授丁漢陰一巷前淮任而是日之士若民必不可爾 計遠也寧惟一志乃甲子一元之始. 問襲時之盛與衰亦無從者 ... 於 books.google.com.tw -

#26.惟一賽車架評價 - BTYJJ

評價 綜合考量,SHOPEE 優惠商品,都會準備多種車款,退貨, 線上商店【Angelica-惟一宇盛惟一賽車電玩】 消費者都可以依照消費者保護法的規定,要自行配喺遊戲機裝飾 ... 於 www.ulm257.co -

#27.宇盛惟一有限公司評價 - 軟體兄弟

宇盛惟一 有限公司評價, 宇盛惟一有限公司... 撰寫評論閱讀更多資訊. Angelica-惟一電玩賽車... 可面交付款取貨,也可以到公司專營的網路賣場選購電玩賽車商品哦^○^. 於 softwarebrother.com -

#28.賽車電玩、宇盛惟一在PTT/mobile01評價與討論 - 素食蔬食資訊 ...

賽車電玩在【宇盛惟一】 T300RS GT版全新台灣原廠公司貨保固1年完整...的討論與評價. Thrustmaster T300RS GT SPORT 版全新原廠公司貨保固一年支援ps5/ps4/ps3/pc 注意 ... 於 vegetarian.reviewiki.com -

#29.宇盛惟一飛搜購物搜尋- 第1 頁

宇盛惟一 羅技/G923/G29/G27改裝14吋大凹真實方向盤黑色套件( 不包含g29本體馬達喔). 5,471. 樂天市場購物網 · 【宇盛惟一】惟一PC線性手剎霍爾65000感知點(支援可設定 ... 於 shopping.feeso.com.tw -

#30.宇盛餐廳有限公司|工作徵才簡介|1111人力銀行

宇盛 餐廳有限公司|餐飲服務公司,公司產品有桌面點餐系統、掃碼點餐、綜合掃碼支付、餐飲顧問、谷歌SEO優化顧問、網站建制。|想找宇盛餐廳有限公司更多工作職缺, ... 於 www.1111.com.tw -

#31.宇盛惟一賽車電玩- Yahoo 奇摩拍賣

【宇盛惟一】親愛的買家您好,請下單前先詢問是否有現貨,有任何的問題都可以留言詢問,如果有回覆比較慢時,請見諒。可以透過即時通,和我們預約時間到新莊的展示間 ... 於 tw.bid.yahoo.com -

#32.宇盛惟一有限公司 - Line

宇盛惟一 有限公司's LINE official account profile page. Add them as a friend for the latest news. 於 page.line.me -

#33.《聊齋志異》箋證初編 - 第 332 頁 - Google 圖書結果

淤蜀酆都邑有酆都观,香火甚盛,灵应异常。观在邑外酆都山, ... 历门宇数重,悄无人声,信步入室,室内空洞无物,惟一剑悬壁间,剑匣镂刻精工,心爱之,乃携归。行未数武,房宇顿 ... 於 books.google.com.tw -

#34.太湖縣(安徽)志: 46卷, 卷首 : 1卷, 卷末 : 1卷

... 來者老侯之勋庸日盛自有史氏大書特書者在不藉予言以為重也侯名貞吉字惟一德宇其號也蜀之巴縣人中隆慶戊辰進士以芒已二月至以壬申八月奉内徵去今官兵部王事皆宜書. 於 books.google.com.tw -

#35.【惟一賽車架評價】APIGAAP2賽車架值不值?穩不... +1

各種各式各樣新舊賽車椅,賽車架~和G27/ G29/ T系列方向盤的組合供您挑選ㄛ~ ... 買家評價評論讓你安心無虞不踩雷,即刻挖掘更多"Angelica-惟一" 賽車電玩宇盛 ... , 評價. 於 tag.todohealth.com -

#36.惟一賽車架全架組裝教學~"Angelica-惟一"出品LINE:@don7898o

惟一 賽車架全架組裝教學~"Angelica- 惟一 "出品LINE:@don7898o 宇盛惟一 有限公司022277964609660910900929777738 惟一 賽車架全架組裝教學~"Angelica- 惟一 "出品LINE:@don789 ... 於 www.9itube.com -

#37.惟一賽車椅架的價格推薦- 2022年5月| 比價比個夠BigGo

宇盛惟一 (新加強版)APIGA AP2 賽車架賽車椅+【含排擋】噴砂消光黑版G29 T300 XBOX 方向盤 · $4,800. 漲價$300. Yahoo拍賣宇盛惟一賽車電玩(576), 新北市. 於 biggo.com.tw -

#38.【宇盛惟一】(公司保固半年) !羅技G27方向盤+離合器踏板+手...

你在找的【宇盛惟一】(公司保固半年)!羅技G27方向盤+離合器踏板+手排檔PS3PS4非G29就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供 ...。 於 pharmknow.com -

#39.【宇盛惟一】在遊戲靜音下羅技G923 跟圖馬斯特T300RS 的手感一覽 ...

【宇盛惟一有限公司】 G923 關節齒輪感的噪音(G923 Real World Noise Levels): kzits.info/phone/pJSaeqWAv7bI25c/bejne "T300 山道競技"完整影片: ... 於 kzits.info -

#40.惟一賽車架【宇盛惟一】 - Itha

關於本商品的比價,評價,推薦,討論,價格等資訊,想購買【跳樓特賣限2組】 T300RS GT SPORT 版+惟一賽車架(新版) 全新公司貨保固一年很值得參考。 賽車架 組裝完成 於 www.oakwooddctur.co