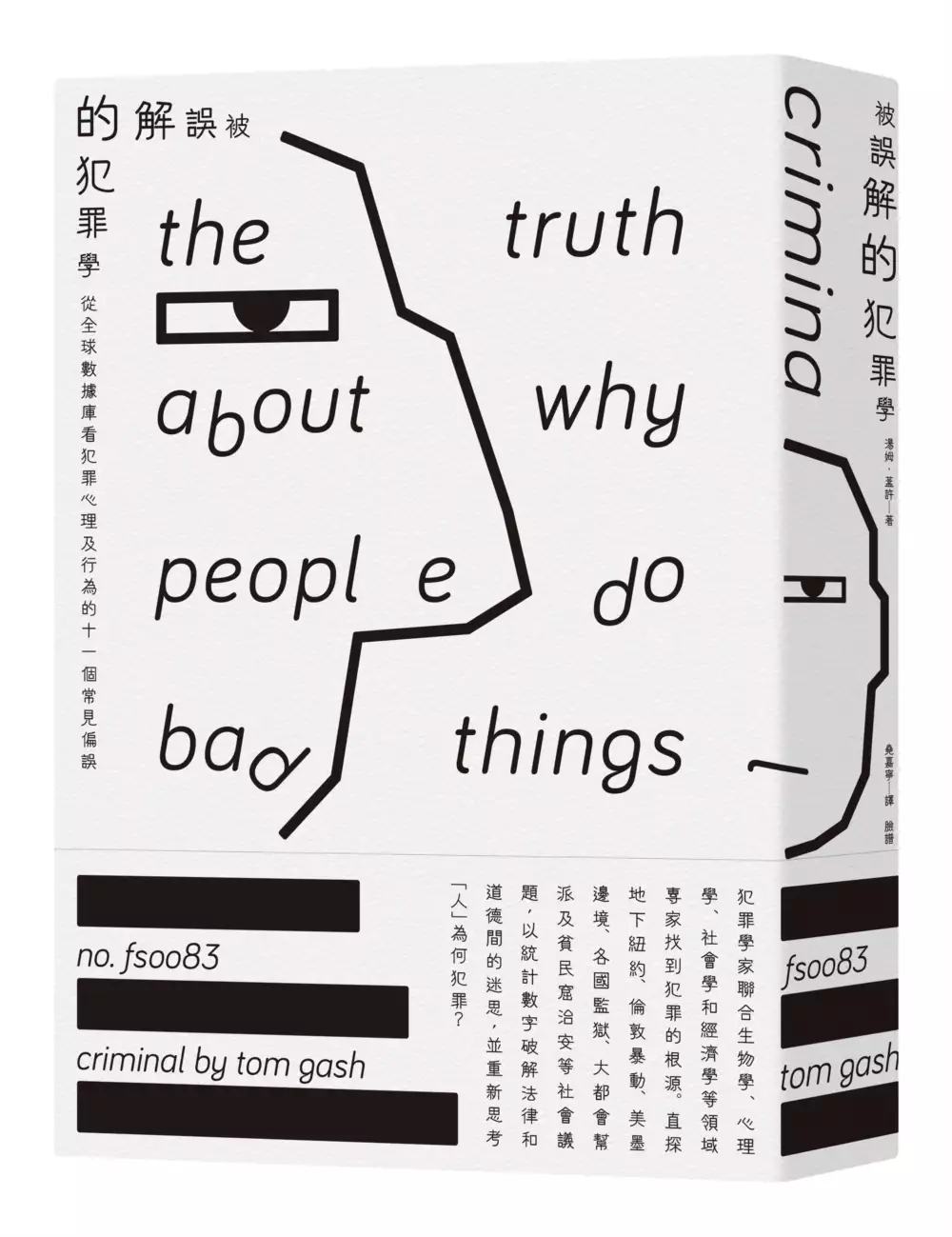

安全帽政策的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦湯姆‧蓋許寫的 被誤解的犯罪學:從全球數據庫看犯罪心理及行為的十一個常見偏誤 可以從中找到所需的評價。

中國醫藥大學 公共衛生學系碩士班 張毓宏所指導 徐玉錦的 台灣自行車使用行為及自行車相關政策支持度研究 (2017),提出安全帽政策關鍵因素是什麼,來自於自行車安全意識、自行車使用行為、自行車政策支持度。

而第二篇論文國防醫學院 公共衛生學研究所 簡戊鑑所指導 張嚴云的 台灣道路交通事故住院傷患 流行病學特性及醫療利用情形 (2012),提出因為有 機動車、交通事故、傷害、全民健保資料庫的重點而找出了 安全帽政策的解答。

被誤解的犯罪學:從全球數據庫看犯罪心理及行為的十一個常見偏誤

為了解決安全帽政策 的問題,作者湯姆‧蓋許 這樣論述:

直探地下紐約、倫敦暴動、美墨邊境、各國監獄、大都會幫派及貧民窟治安等社會議題,以統計數字破解法律和道德間的迷思,並重新思考「人」為何犯罪? 【中央警察大學犯罪防治學系副教授賴擁連——專文導讀】【一款囚犯書衣 X 四款囚犯內心戲內封 X 四款老大哥正看著你無表情書籤——隨機出貨】【國內推薦】呂秋遠 律師李茂生 國立臺灣大學法律學院教授林文蔚 獄政改革倡議者、畫家、臺獄政工會發起人邱顯智 律師苗博雅 《阿苗帶風向》主持人翁國彥 執業律師楊士範 The News Lens關鍵評論網共同創辦人 冬陽 推理評論人朱家安 哲學雞蛋糕腦闆、沃草公民學院主編、簡單哲學實驗室共同創辦人、PHEDO台灣

高中哲學教育推廣學會理事臥斧 文字工作者馬欣 影評人、作家張國立 作家陳國偉 中興大學臺灣文學與跨國文化所副教授 |國內第一本犯罪學的入門讀物|犯罪學家聯合生物學、心理學、社會學和經濟學等領域專家找到犯罪的根源→ 重大刑案發生時,政府便會加派警力每10-15分鐘巡邏一次,但經實驗發現:無人巡邏、正常巡邏跟兩倍警力巡邏的轄區,長期下來犯罪率是一樣的。→ 加州三振出局法對犯第三次重罪的累犯求處重刑,但該州受刑人短期內的再犯率卻是其他州的八倍之高;芬蘭放寬假釋標準,犯罪率卻比美國還低。→ 一般認為移民或難民等外來者會帶來不少社會問題,當地居民遭難民性侵案件也時有聽聞,但研究發現:三分之二

的性侵案當事人都認識凶手。→ FBI和國際刑警組織認為全球八成的犯罪行為是犯罪組織所為,但警方從日常作業和調查成果中看到:犯罪多半是地域性的,所得也無法支撐犯罪組織的日常運作,而所謂的犯罪組織,往往是為了現下目標而臨時組成的小團體,事成之後就解散。→德國二十年前機車竊盜案損失嚴重,一年有八萬件,但當安全帽強制法通過後犯罪率急速下降三分之二,深入探究後才知:愛兜風的小偷怕的不是沒戴安全帽被抓,而是被攔下臨檢的後果。→青少年街頭違法亂紀的案件降低,不完全是打擊犯罪有效,而是犯罪型態改變;日本堪稱全球最安全的國家,但96%的人認為治安正在崩壞;墨西哥黑道猖獗,但犯罪率其實不高;吸食海洛因的人,第一次

犯罪都發生在吸食毒品前……社會輿論認為治安不佳是犯罪者的道德問題,嚴刑峻法方能收到成效。但英國智庫研究員湯姆.蓋許深入世界各國犯罪資料庫,透過大數據分析發現事實不然,必須將犯罪潛在者與犯罪行為分開思考,才能看清犯罪問題和預防方式。這本打破過往迷思的犯罪學入門,不只分析普遍的犯罪觀點所造成的弊病,更直陳現行法律和警察制度的得失及未來發展可能。而在監獄不斷擴建、刑度次次加重、獄政輔導經費卻嚴重不足的今日,我們唯有仔細探究犯罪本質,才可能改變這個充斥暴力和復仇式正義的世界。【推薦文】關於犯罪,多數人(包括我自己)的理解恐怕是零碎的、旁觀的、甚至是矛盾且反覆的,卻又每每在某個重大社會事件發生的當下苦於

無法分辨龐雜的訊息,見解相異的同溫層間頻頻發生流於情緒宣洩的衝突對抗,激情過後問題仍不見改變。湯姆.蓋許在《被誤解的犯罪學》書中給予了一個脈絡清晰的視角,有系統地破除一般人的刻板印象與思考盲點,從諸多事例中探索犯罪的真貌。或許存有東西文化差異,也或許這只是諸多犯罪研究的其中一個論述,但對於想透過閱讀建立觀點的我來說,確實方便受用。——冬陽,推理評論家這幾年來,臺灣始終對司法有一種迷思,也就是亂世用重典。酒駕?判鞭刑。酒駕肇事致死?判死刑。吸毒?判鞭刑。販毒?判死刑。在這樣的庶民文化中,彷彿臺灣人都以為只有鞭刑與死刑,才能讓臺灣恢復安定。然而,真實的情況卻是,當這些刑罰真正實施時,面對懲罰的人竟

然以中下階層居多。例如吸毒,往往是因為失去社會連結的結果;酒駕,可能是騎乘摩托車的勞工居多,這時候嚴刑峻法是不是真的周全?所有的犯罪都有成因,我們並不一定要同情犯罪者,畢竟受害者需要我們更大的關注。但就抑止犯罪的角度來看,了解所謂的「壞人」為何做壞事,是我們應該密切關注的議題。——呂秋遠,律師讀完本書譯稿,我就決定要推薦給在司法系統以及從事法律相關工作的朋友們了。當年參加監所管理員考試時,讀那厚厚的犯罪學猶如嚼蠟,各派學說各家之言在進入職場後成為見證人性複雜的工具,不過在面對因罪定刑的受刑人時,我仍難消心頭之惑。人為什麼要犯罪?犯罪是社會常態?還是病態?要怎麼樣才足以減少及預防犯罪的發生?這樣

的困惑至今未曾得到解答。對於犯罪的各種迷思,在作者湯姆.蓋許(Tom Gash)以實證角度一一解析後,會發現原來我們對於犯罪的想像,比了解的還多。我國刑事政策向來喜歡引進外國的政策,例如迷思九中美國一九九三年為懲處謀殺十二歲女童者所立的三振出局法案,但我們卻未曾思考,這些效仿自國外的法案及政策,究竟合不合於國內的社會條件?無法減少和預防犯罪的刑事政策,究竟是病態?還是常態?——林文蔚,獄政改革倡議者本書運用實際數據破除有關犯罪學方面的十一個迷思,舉凡犯罪日益增加、犯罪組織龐大邪惡、加強警力的必要性、嚴刑峻法的有效性、激進的改革方案等,這些迷思不僅困擾了英美等先進國家,我國也無法倖免。這些迷思讓

我們浪費了許多資源,而且效果不彰。作者認為不論是犯罪生物學還是犯罪社會學,都有一定的局限性或甚至偏頗,事實上許多犯罪人都是機會犯。對於有犯罪傾向的人,就業、信仰或其他信念、支撐的人際關係以及心態和個性的轉變等是讓他們遠離犯罪機會的最佳策略。而一個人為何會犯罪其原因是非常複雜的,因人而異,所以我們無法以一個單純的模式去解決複雜的犯罪問題,而應按照犯罪類型進行分析,然後透過情境的改變才能抑制犯罪行為的發生。這種將犯罪潛在者與犯罪行為分開思考的方式,正是讓許多先進國家在這二十餘年來,犯罪數量不斷下降的策略。我國在面臨犯罪問題時,不管對個別的犯罪人,還是整體的犯罪情事,往往都過於偏向情緒反應,為求有效

利用資源抑制犯罪,為政者與一般民眾都應該讀讀這本犯罪學的普及書。——李茂生,國立臺灣大學法律學院教授在資訊爆炸的今天,每晚隨著電子媒體的噬血報導,網路群眾對著酒駕致死的肇事者激情高呼引入鞭刑或「唯一死刑」。《被誤解的犯罪學》在此際出版,毋寧是沉重的暮鼓晨鐘,敲醒許多人長期以來對「犯罪」的迷思。單是加重刑度能否有效嚇阻犯罪,作者就廣徵博引、清晰指出犯罪者未必會認真將行為代價納入考量,反而事後是否被逮捕或受到制裁才會影響犯罪動機。書中亦可見其他深層議題,例如人為何甘冒風險犯罪?何以出獄後會再犯?國家如何面對犯罪率提升的問題?這本書,正是引導我們在思索所有與犯罪有關的社會議題時,必須具備的態度:挑戰

既有迷思,帶入深度思辨。——翁國彥,執業律師湯姆・蓋許在《被誤解的犯罪學》中,大量引用各種研究、理論和分析,討論了十一種我們對於犯罪常見的迷思,並且一項項解釋為什麼這些都是迷思。這本書不見得符合你過去對於犯罪的想法,甚至還會持續挑戰你深信不疑,來自於有名的書或教授/理論家的見解分析。閱讀本書不見得會讓你舒服或愉快,但它絕對可以刺激你思考,非常有意思。——楊士範,The News Lens關鍵評論網共同創辦人 作者簡介湯姆‧蓋許Tom Gash英國智庫「政府研究所」(Institute for Government)高級研究員,也是倫敦政治經濟學院(London School of Econ

omics)的曼海姆犯罪學學院(Mannheim School of Criminology)的客座研究員。過去曾擔任英國布萊爾首相政策小組的犯罪政策顧問、政府研究所所長,現在則為波士頓顧問公司(BCG)的資深顧問。蓋許經常參與公共政策或時事議題的辯論,他會為《獨立報》(The Independent)、《衛報》(The Guardian)和《金融時報》(Financial Times)撰文,也常現身於電視和廣播節目,宣揚應該改進犯罪政策,並擴及公部門的管理。蓋許出生於英格蘭的諾里奇(Norwich),曾在牛津大學修習現代歷史(Modern History)。他與妻子一起住在倫敦,身邊有一隻獨

眼貓桃瑞絲(Doris)。他喜愛咖啡、演奏樂器和運動,但水上運動不在其中。譯者簡介堯嘉寧臺灣大學法律學碩士,英國倫敦大學亞非學院社會人類學碩士。現職為英/日文翻譯,譯有網野善彥《重新解讀日本史》、大貫惠美子《被扭曲的櫻花:美的意識與軍國主義》、段家誠《世界銀行與NGOs》、本田善彥《臺灣人的牽絆:搖擺在臺灣、大陸與日本間的「三顆心」》、奧比・薩克思《溫柔的復仇:奧比・薩克思的創痛與重生札記》、凱斯・桑思汀《剪裁歧見:訂做民主社會的共識》等書。相關著作:《不平等的審判:心理學與神經科學告訴你,為何司法判決還是這麼不公平》《橫渡孟加拉灣:浪濤上流轉的移民與財富,南亞•東南亞五百年史》 |國內推薦

|導讀 調查真實世界的犯罪 中央警察大學犯罪防治學系副教授——賴擁連|前言 虛構的世界|迷思一 犯罪事件日益增加?|迷思二 人是如何走向墮落之途?|迷思三 犯罪欲望無法抑制?|迷思四 組織性犯罪龐大無比、本質邪惡,而且一直在壯大?|迷思五 犯罪性是由基因決定?|迷思六 貧窮是人們犯罪的真正原因?|迷思七 移民會增加犯罪率?|迷思八 我們需要更多警力?|迷思九 嚴刑峻法才是嚇阻犯罪的靈丹妙藥?|迷思十 江山易改,本性難移?|迷思十一 改革不激進就無法降低犯罪率?|結語|謝辭|註解 導讀調查現實世界的犯罪中央警察大學犯罪防治學系副教授 賴

擁連 當關鍵字遮蔽了犯罪事實首先,讓我們來看以下臺灣晚近三起社會大眾矚目的犯罪事件:二零一四年五月,大學生鄭捷在臺北捷運車廂內犯下隨機殺人事件,造成四死二十四傷的悲劇,震驚中外。根據報導,鄭捷家中,經濟優渥,父母以進口百萬名車代步……他就是一般的孩子,有笑容,會快樂,喜歡玩,有榮譽感,有上進心,求學階段,人緣還不錯,還當過班長與班代表等……(維基百科–鄭捷)。 二零一四年九月,小開曾威豪在臺北市松壽路一家夜店與安管人員發生衝突,事後糾眾前往尋釁鬥毆;員警薛貞國得知後到場處理,遭曾男等「中山好青年」群組成員圍毆致死,二審判處曾嫌十年有期徒刑。據報導,曾威豪家境富裕,曾父是某一燈具實業董事長,經營

燈具加工,外傳家產逾兩佰億元……(蘋果日報2016/4/20)。 二零一六年十二月,W飯店發生女模參加毒趴致死案,二零一七年二月二十三日郭姓小模的父親在立法委員的陪同下,召開記者會,直指飯店業者對於類似的集體開毒趴事件,應該負起企業責任,及早辨識與通報,將可減少悲劇發生……(自由時報2017/2/24)。 這三則重大犯罪事件,均顛覆了吾人傳統以來對於犯罪人或犯罪行為所持的一些既定看法,或者說是迷思,因而引起了社會的熱烈討論。捷運隨機殺人犯鄭捷,來自父母婚姻正常的中產階級家庭,大大顛覆吾人傳統認為殺人犯是來自弱勢家庭、下階層家庭、父母不和睦家庭或是離婚家庭;傳統上大家認為,黑道或幫派組織才會殺

人,但殺警案主嫌曾威豪的案例,也顛覆我們的想法, 原來有錢人的子弟也會加入幫派、吸收黑二代,糾眾殺人。最後,毒趴事件導致女模死亡,與飯店何干?飯店又不是毒趴的始作俑者,為何要善盡社會責任?原來犯罪學者不只關注犯罪者,也看到犯罪行為模式和環境之間的關係,比如環境犯罪學者就曾主張,場所管理者要善盡犯罪預防的責任,以減少犯罪的發生。而本書就是要在眾說紛紜的犯罪時事中,從犯罪現場的環境開始分析,並重新詮釋犯罪的現象與原因。從犯罪學讀懂社會的黑暗面本書作者湯姆.蓋許(Tom Gash),是一位英國政府官員,也是倫敦政經學院的曼海姆犯罪學院的高級研究員。令人驚訝的是,他的背景是現代歷史,並非犯罪學。這本書

以庶民筆觸描寫當代犯罪研究的樣貌和重要議題,是一本非常不錯的大眾讀物。首先,他提出的英雄–壞人視角(Heroes and Villains),其實指的是犯罪學中主要研究犯罪行為的古典犯罪學派(Classical school),該學派強調人類的犯罪是一種滿足私欲、理性選擇的結果,刑罰的功能就是要嚇阻潛在犯罪人從事犯罪的一種主要手段;另一學派他稱為受害者–生存者視角(Victims and Survivors),其實就是對立於古典學派的實證學派(Positivism),強調犯罪人的犯罪是生、心理與外在環境因素所導致其犯罪(例如思覺失調者或飢寒起盜心),因此,刑罰的手段以治療、改造犯罪人為目的,而

犯罪預防要從改變社會結構做起(例如強化特殊教育與改善貧富差距)。書中大量使用淺顯易懂的字詞與案例,描述此兩大對立的犯罪學理論,如此便大大降低了讀者對於艱深理論的排斥。其次,蓋許還提到影響上述兩理論的三個要素,這其實也是上世紀七○、八○年代以來影響犯罪學發展的要點: 1.機會的力量。強調當下犯罪事件的發生,不見得是潛在犯罪人的意圖,而是標的物的浮現(例如機車鑰匙沒有拔下),才讓犯罪人有機可趁。 2.理性的限制。指犯罪人在選擇標的物時,就像是一般民眾在百貨公司選擇商品,在有限的條件下(例如就幾種商品、價格的高低),理性地選擇自己想要的商品,犯罪人也是衡量自己的能力、需求與條件,選擇標的物(例如珠寶

或皮包)。 3.小細節很重要,係指犯罪預防應從小處著手。這是源自於一九七O年代的破窗理論(Broken windows theory),社區的失序小事(例如青少年結幫),可能會引發社區的大事(幫派火拼),因此當青少年一有結幫時,社會控制力量(例如警察)就應該介入! 此外,作者提到的西德摩托車失竊案件的下降案例,在臺灣一九九七年實施強制配戴安全帽政策時,機車的失竊數也有顯著下降,此乃因為強制配戴安全帽政策,讓宵小竊取機車的困難程度增加(例如要鎖定有安全帽的機車或自行攜帶安全帽行竊),導致失竊案件減少,與內文所提到西德機車失竊率下降的情況類似。以世界作為臺灣借鏡作者提出十一點迷思,並一一予以扭轉,

我覺得讀來非常有說服力,畢竟學者論述時可能會有過多的專有名詞,無法吸引民眾閱讀,但本文作者用庶民筆觸,應該會引起市民的高度興趣。例如一般民眾經常受到重大新聞事件的影響,就認為犯罪率攀高,事實則不然。在過去十年,北歐五國、紐澳與英美國家的犯罪率(特別是殺人犯罪)都呈現下滑趨勢,其實臺灣也是如此。在反駁迷思二有關犯罪者的生活方面,作者在內文中帶出年齡犯罪曲線(age-crime curve)以及相關的故事案例告訴大眾,犯罪似乎是年輕人的專利,但過了二十歲後,其實犯罪數量是減少的,並非如外界預期作案數會不斷增加。當作者提到犯罪不可能停止的既定印象時,在迷思三中引用相關實例,說明犯罪人具有較低的自我控

制能力(low self-control,例如難以延後實現自己的欲望)與犯罪的潛在特性,但不是所有具有這種能力的人,都一定會將犯罪視為生活的一部分。從一些與竊盜常業犯晤談的研究中發現,許多竊盜常業犯之所以會犯罪,是因為目標物的浮現後,才讓他的犯罪意圖轉變為犯罪,這是機會的問題。迷思九,很多人認為刑罰的威嚇性(deterrence)是嚇阻犯罪的良方,但作者引用了他國案例,說明無論是一般性威嚇(General deterrence)或特別性威嚇(specific deterrence),其實都不能嚇阻一般社會大眾或犯罪人從事或再從事犯罪行為。因此,只要一個人的犯罪惡性仍然存在(例如性侵犯的性趨力)

,再加上標的物的浮現(例如穿著清涼的辣妹),又沒有抑制力量的產生(例如路人、路燈、監視器或警察),犯罪依舊會發生。最後,人們總認為犯罪人是「本性難移」的(迷思十),但作者運用一位美國神父的生活經驗說明當代犯罪學的生命史理論(life course theory),認為當犯罪人遇到他生命的轉捩點(例如工作、婚姻與宗教信念)時,就會啟動他的復原力(resilience),犯罪生涯是有機會終止的。綜上所述,作者想表達的是,其實犯罪的解釋,不應該是某一種理論即可解釋,英雄–壞人視角與受害者–生存者視角其實應該混合互搭;其次,犯罪人的犯罪手法愈趨向理性選擇時,外在機會的降低或監控就愈加重要,例如在安全帽

與機車失竊的案例上,安全帽就是一種干預,能夠降低犯罪人行竊機車的機會。最後,作者對於十一個民眾對於犯罪現象與問題的迷思,運用數據、實際案例與實證研究,逐一導正與駁斥,以呈現較為正確的犯罪現象或犯罪發展,讓一般市民週知,貢獻良多,樂為推薦。賴擁連現職:中央警察大學犯罪防治學系副教授學歷:美國德州山姆休士頓州立大學(SHSU)刑事司法博士研究著作:致力於臺灣地區犯罪學、犯罪矯治與警民關係等議題之研究,並將研究成果發表於國際知名期刊,例如Journal of Criminal Justice (SSCI), The Prison Journal (SSCI), Justice Quarterly (

SSCI), Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology(SSCI), Policing: An International Journal of Police Strategies and Management (SSCI)和International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice。並著有《監獄學》一書。 奇怪的真實 佩特.梅休(Pat Mayhew)和她長期以來的合作夥伴羅恩.克拉克(Ron Clarke)把人生都投注在犯罪研究上。由於對犯罪方面的

貢獻,他們在二○一五年獲頒斯德哥爾摩獎(Stockholm Prize)的犯罪學獎。當時我與佩特.梅休隔著一張桌子對坐,我問她如何與羅恩.克拉克一起發現了德國機車竊案的數量驟減。這問題有一部分就是在問她到底關注些什麼。她說:「我們在一九八○年代晚期最常談論的,就是入室竊盜的案件和車輛的犯罪……因為車輛犯罪案件備受矚目,以至於我們必須隨時關注車輛犯罪的狀況。」 但是,有這項發現也是因為她一直相信統計的力量(更甚基於印象而作的推測)。梅休在英國內政部服務的三十年期間,花費了大部分精力在改善和監測犯罪模式,好讓英國和世界各地的政策制定者能對犯罪行為有更深入的理解。她在一九八一年與麥克.霍夫(Mike

Hough,現為倫敦大學伯貝克學院 [Birkbeck College, University Of London] 的犯罪學教授)一起進行英國犯罪調查,該次調查引進了一個計算英國犯罪趨勢的新方式,不再根據警方所蒐集的數據(警方的數據有很大的程度取決於人民是否願意報案),而是出自一群數量龐大、經過仔細採樣的英國人口,由這群人回報意見(不對外公開)。在那前後,她也一直在整理犯罪資料,並定期檢討,上述資料除了英國之外,也包括全世界的。比如她便完成了對德國機車竊盜案的資料匯編。 她說:「我們與德國聯邦刑事警察局(Bundeskriminalamt)一個叫作埃德溫.庫別(Edwin Kube)的人聯

絡上,我們發現德國人(不愧是德國人)手上有非常非常好的犯罪數據。」這對於梅休和其他參與共同研究的人來說至關重要,因為許多國家並沒有區分機車、汽車或是腳踏車的竊盜案數據。而且這個細部資料也顯示出,德國的機車竊盜案減少,跟德國整體犯罪趨勢不合。從一九八○年開始,有六年期間機車竊盜案掉了三分之二,不過汽車竊盜案的數量大致還是一樣的,甚至還略為上升,從一九八○年的六萬四千件,增加為一九八三年的八萬兩千件,而在一九八六年又跌回七萬件。 腳踏車竊盜案的數量大致穩定,也是類似的模式。德國人沒有突然變得比較守法,只是有些事就是不一樣了。 梅休說:「這還挺明顯的,不是嗎?」我想:「或許對妳而言是吧。」

安全帽政策進入發燒排行的影片

城市要轉型,其實很重要的一點,是市民整體的共識;以用路習慣來說,如果要絕對的方便,就會冒一些安全風險;如果要率性,就會失去一些秩序;

高雄需不需要大眾運輸?這個問題有很不一樣的回答,有人說,大眾運輸不方便,自己開車比較快;有人說,當高雄公共路網都完成了,那就可以像台北一樣不用騎車頭髮被安全帽壓扁了。

以上都是有選擇、能選擇的人,但是,如果我們今天是不方便/不能騎車、開車的人 ,大眾交通工具就是必要的了;而我們都有可能老去,在某一天,行動不再像年輕時一樣便利,所以一個完整的大眾運輸路網,一條好走的人行道,就是一個城市轉型的指標。

市民的態度,決定城市轉型的速度;人行道的舒適度,會決定旅人對城市的好感度。

高雄市議員林于凱粉絲頁

https://www.facebook.com/fishkai.lin

台灣自行車使用行為及自行車相關政策支持度研究

為了解決安全帽政策 的問題,作者徐玉錦 這樣論述:

目錄致謝 i中文摘要 iiAbstract iv表目錄 viii圖目錄 ix第一章 緒論 1第一節 研究背景與研究動機 1第二節 研究重要性 4第三節 研究目的 5第四節 研究問題與研究假設 6第五節 名詞界定 7第二章 文獻查證 10第一節 綠色運輸之重要性 10第二節 自行車之概況 11第三節 自行車與健康之關係 18第四節 研究架構 20第三章 研究方法 21第一節 研究設計 21第二節 研究對象 21第三節 研究工具的擬定 21第四節 資料收集過程 26第五節 資料統計與分析 27第四章 研究結果 32

第一節 受訪者之變項分布 32第二節 受訪者與自行車相關政策之變項分布 34第三節 受訪者與自行車相關政策之單變項迴歸分析 38第四節 受訪者與自行車相關政策之多變項迴歸分析 42第五節 近半年曾有騎乘者與四項政策支持度之多變項迴歸分析 46第五章 討論 48第一節 自行車安全意識與自行車相關政策支持度之相關性 48第二節 自行車行為與自行車相關政策支持度之相關性 50第三節 各國自行車政策發展 55第六章 結論與建議 59第一節 結論 59第二節 研究限制 60第三節 應用與建議 62參考文獻 63附錄 117附錄一、道路交通安全規則

117附錄二、道路交通管理處罰條例 120附錄三、98年自行車使用狀況調查問卷 125 表目錄表一、自行車使用狀況調查之變項名稱 71表二、受訪者之變項分布 75表三、受訪者與強制騎自行車戴安全帽政策之變項分布 78表四、受訪者與加強取締自行車交通違規政策之變項分布 82表五、受訪者與設置自行車專用道政策之變項分布 86表六、受訪者與縮減車道設置自行車道政策之變項分布 90表七、受訪者與強制騎自行車戴安全帽政策之單變項迴歸分析 94表八、受訪者與加強取締自行車交通違規政策之單變項迴歸分析 97表九、受訪者與設置自行車專用道政策之單變項迴歸分析 100表十、受訪者與縮減車

道設置自行車道政策之單變項迴歸分析 103表十一、受訪者與強制騎自行車戴安全帽政策之多變項迴歸分析 106表十二、受訪者與加強取締自行車交通違規政策之多變項迴歸分析 108表十三、受訪者與設置自行車專用道政策之多變項迴歸分析 110表十四、受訪者與縮減車道設置自行車道政策之多變項迴歸分析 112表十五、近半年曾騎乘自行車者與四項政策之多變項迴歸分析-模型三 114 圖目錄圖一、2009~2016年非機運具市佔率 12圖二、2009~2016年公共運具市佔率 13圖三、2009~2016年機動運具市佔率 13圖四、研究架構 20圖五、研究流程表 27

台灣道路交通事故住院傷患 流行病學特性及醫療利用情形

為了解決安全帽政策 的問題,作者張嚴云 這樣論述:

道路交通傷害是全球重要的公共衛生議題。世界衛生組織(World Health Organization, WHO)公布2008年世界十大死因中,道路交通事故排名第十名,每年有將近130萬人因道路交通事故傷害而死亡,每年有2,000萬至5,000萬人因道路交通事故受到非致命性的傷害。台灣2011年的道路事故傷害共有235,776件(有2,117人死亡,315,201人受傷)。道路交通事故傷害是個人、家庭甚至國家的沉重負擔。本研究利用1998-2010年台灣健保資料庫之住院資料,瞭解道路交通事故住院傷患的流行病學特性,並找出住院天數、醫療費用及住院死亡的影響因子。研究結果顯示,台灣1998-20

10年共有793,875位道路交通事故住院傷患,以機車駕駛的比例最高(75.5%,599,749人)。住院傷患的平均住院天數7天、平均醫療費用為38,565元/人、住院死亡比例為0.8%,而行人傷患的平均住院天數(8.3天)、平均醫療費用(46,229元/人)及住院死亡比例(2.1%)均是六類傷患中最高者。整體而言,13年間,道路交通事故傷患的數量及住院天數並無明顯的改變,但醫療費用及住院死亡的比例則均明顯上升。分析道路交通事故傷患的住院天數、醫療利用及住院死亡的影響因子發現,傷患類型、性別、年齡、重大傷病、就醫地區、醫院層級、傷害類型、有無處置及有無手術為住院天數的影響因子;傷患類型、性別、

年齡、重大傷病、醫院層級、傷害類型、就醫科別、有無處置及有無手術等九項為醫療費用及住院死亡的影響因子。各類住院傷患的傷患特性、醫院特質、就醫特性及醫療利用的情形皆有所不同;行人的住院天數、醫療費用及住院死亡比例均為六類中最高;汽車駕駛的住院死亡風險均顯著低於其他類型傷患。本研究結果可作未來推行交通安全政策或計畫之參考。