安卓機工廠模式的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦方志軒 王柏偉 王新仁 李柏廷 邱誌勇 柯宜均 洪芷寧 胡敏君施登騰 徐端儀 陳沛妤 陳禹先 郭一 許夢芸 黃文浩 葉杏柔 詹媛寫的 藝術松創刊號:VR這回事 ARThon No. 1:VR Matters 和BILLKILDAY的 Google地圖革命:從Google地圖、地球、街景到「精靈寶可夢GO」的科技傳奇內幕都 可以從中找到所需的評價。

另外網站[教學] 小米紅米工程模式硬體檢測IMEI 手機常用工程指令也說明:小米、紅米工程模式(手機常用工程指令) 在撥號界面輸入: 1. 設定→ 關於手機→ 核心版本(連按5下) 2. *#*#64663#*#* 進入硬件檢測、查看版本資訊、 另可測試.

這兩本書分別來自財團法人數位藝術基金會 和日出出版所出版 。

中華大學 科技管理學系 楊振隆所指導 陳雅筑的 LINE Pay 服務品質優化之研究 (2017),提出安卓機工廠模式關鍵因素是什麼,來自於LINE Pay、服務品質、服務需求類別辨識、KIPGA模式。

而第二篇論文國立臺灣大學 企業管理碩士專班 林修葳所指導 鄭善容的 概論宏達電和三星領導人與其對企業發展影響性 (2017),提出因為有 宏達電、三星、競爭策略、產品區隔、企業領導人、人格特質、行為領導、變革型領導、組織經營效率的重點而找出了 安卓機工廠模式的解答。

最後網站AOC 70吋4K HDR 電視70U6195 開箱評價心得 - 隨裕而安則補充:外觀 · 自訂訊號源名稱 · 工廠模式 · YouTube 無法登入? · 內建Android 6.0 · CEC 連動開關機是否正常? · AOC 70U6195 的畫質顏色表現如何? · 目前已知的軟體 ...

藝術松創刊號:VR這回事 ARThon No. 1:VR Matters

為了解決安卓機工廠模式 的問題,作者方志軒 王柏偉 王新仁 李柏廷 邱誌勇 柯宜均 洪芷寧 胡敏君施登騰 徐端儀 陳沛妤 陳禹先 郭一 許夢芸 黃文浩 葉杏柔 詹媛 這樣論述:

《藝術松》(ARThon)的創刊號以「虛擬實境」(Virtual Reality)為主軸命題,廣邀台灣相關領域對虛擬實境有深入涉獵的專家學者,從哲學、美學、虛擬藝術創作、產業、個案研究、訪談等不同視野與面向切入,探究虛擬實境的多元可能性。 《藝術松》是財團法人數位藝術基金會《數位藝述》系列(2011年~2015年)精神的延續,作為台灣數位藝術相關知識生產的新園地。藉由台灣數位藝術中心的民間機構力量,創辦藝術松學校影音導讀、Podcast與期刊出版,引薦更多數位藝術的當代思潮。我們強調,數位藝術(或科技藝術、新媒體藝術)不單是科技創新,更不僅是科技展示,更重要的是藝術實踐與人文思潮的齊

肩並進,讓實踐與理論、研究平衡發展,共築論述與實踐的共構平台。 本書商色 站在此創新藝術實踐浪潮的2020,本《藝術松》(ARThon)的創刊號便以「虛擬實境」(Virtual Reality)為主軸命題,廣邀台灣相關領域對虛擬實境有深入涉獵的專家學者,從哲學、美學、虛擬藝術創作、產業、個案研究、訪談等不同視野與面向切入,探究虛擬實境的多元可能性。 透過松學校的影音導讀、Podcast與期刊的出版,引薦更多數位藝術的當代思潮。我們強調,數位藝術(或科技藝術、新媒體藝術)不單是科技創新,更不僅是科技展示,更重要的是藝術實踐與人文思潮的齊肩並進,讓實踐與理論、研究平衡發展。《藝術松》

可以說是《數位藝述》(2011年~2015年)精神的延續,並作為台灣數位藝術相關知識生產的新園地,藉由台灣數位藝術中心的民間機構力量,共築論述與實踐的共構平台。 得獎紀錄 獲國家文化藝術基金會2020年常態補助視覺藝術類出版項目補助。 01《藝術松創刊號》發刊詞 — 黃文浩 02 專題序— VR到底怎麼一回事? —邱誌勇 03 專題文章 〈VR與形塑世界的三種模態〉—王柏偉 〈沉浸於感知經驗中的共感聯覺:論虛擬藝術的美學底蘊〉—邱誌勇 〈VR電影的革新之路〉—柯宜均 〈淺談XR中的AI〉—胡敏君 〈從現況窺探未來:VR產業發展概況,及其未來性〉 —許夢芸 〈Archiv

e or Alive?談在地實驗「劉守曜獨舞數位典藏研發」計畫〉—葉杏柔 〈美術館可以典藏虛擬實境藝術作品嗎?〉—陳禹先 〈數位實境與虛擬論述的並置~從VR展示科技的介面性談起〉—施登騰 〈VR之聲:從身體到發聲體〉—王新仁 〈共筆:VR這回事〉—王柏偉、邱誌勇、郭知藝、詹媛安、蔡遵弘 04 VR關鍵字 共感聯覺美學((Syn)aesthetics)— 邱誌勇 身體或是精神性的「沉浸」— 陳沛妤 「掃描」 — 王柏偉、李柏廷 「觸控」 — 王柏偉、蔡遵弘 05 藝術家專訪 — 訪談者:徐端儀、紀錄:方志軒 陶亞倫的藝術世界 06 國際視窗 巴黎抒情愜意中心:城市裡的數位文化匯聚點

–洪芷寧 根莖(Rhizome.org)— 鄭欣昀 07 作者簡介 《藝術松創刊號》發刊詞 黃文浩(財團法人數位藝術基金會董事長) 我在2006年承辦了第一屆台北數位藝術節,這是台灣數位藝術發展重要的里程碑。為了激發台灣數位藝術美學的發展與未來創新性概念的討論,隔年與團隊夥伴們商議之後,我們決定創辦「數位藝術評論獎」,藉此鼓勵藝評人踴躍提出數位藝術的美學觀與新的想像。 可惜數位藝術評論並未能如想像中蓬勃,我們不得不改弦易轍找尋其他方法。2011年藉由明訂「數位藝術評論獎」年度主題、區隔學術論文與藝術評論,並於同年創刊《數位藝述》,試圖將台灣數位藝術豐沛的創造力「置入足以顯現其

意義的脈絡」。不過,由於2016台北數位藝術中心的經營權遭到剝奪,《數位藝述》因而停刊,多年在知識累積上的努力被迫中斷。 在2018「台灣數位藝術中心」成立的同時,我們一併設立了「松學校」(ARThon)平台鼓勵知識創新與自學。經歷這幾年的觀察與意見回饋,我們可以肯定地說,透過線上的方式來傳播數位藝術知識是條正確的道路。在這樣的基礎上,從「數位藝術評論獎」時期便積極參與的邱誌勇教授提出了讓「數位藝述」復刊的構想,經過多方討論之後,我們決定改以ARThon「藝術松」之名重新出發。 這次《藝術松創刊號》很高興能邀請到邱誌勇和王柏偉兩位長期耕耘數位藝術論述的夥伴一起主持這本刊物,《藝術松

》基本上仍延續《數位藝述》年度專題的方式,透過研究及觀念與創作實踐對話,拓展數位文化的美學版圖。希望藉由《藝術松》的發行累積台灣科技藝術領域前行的軌跡,並提供數位文化中創造性與前瞻的視野。 專題序 VR到底怎麼一回事? 邱誌勇 虛擬實境技術應用於藝術創作已有多元的發展。1968年,被譽為虛擬實境之父的伊凡・蘇澤蘭(Ivan Sutherland)在MIT實驗室中製作了名為《達摩克里斯之劍》(The Sword of Damocles)的早期虛擬實境設備。 爾後,新媒體藝術家,如:史考特・費雪(Scott Fisher)、傑佛瑞・蕭(Jeffrey Shaw)、查・達維斯(Char

Davies)、瑞秋・蘿森(Rachel Rossin)以及喬恩・拉夫曼(Jon Rafman)等人便不斷地應用虛擬實境技術創作。 1993年,紐約古根漢美術館策劃了「虛擬實境:一個正在出現的新媒體」(Virtual Reality: An Emerging Medium),此展被定位成史上第一次從VR新技術探索藝術實踐的展覽,透過展出嘗試探尋下一個世代具創新條件的可能性。2017年開始,不僅開啟了以虛擬實境為藝術創作的新契機,更宣示著既是原生數位世代以VR為創作媒材的一次大膽探索;其中,而英國皇家藝術學院(The Royal Academy of Arts)更與HTC合作,呈現出全球第

一個同時展出虛擬與真實的互動藝術展—「虛擬實境3D列印藝術品展覽—Virtually Real」,跨接虛實的創作手法,揭示著新藝術創作時代的來臨。 在個人創作相向亦是有迸發的多元發展,早在2013年,鄭曦然(Ian Cheng)在倫敦藝術博覽會上便展示了虛擬實境作品—《熵牧人》(Entropy Wrangler Cloud)。2014年,喬恩・拉夫曼(Jon Rafman)在邁阿密展出的《標準套房》(Junior Suite),藉由虛擬實境的頭盔,讓參與者體驗他們身處在實際酒店房間之數位模擬物中,感受快速墜落的房間和陽台。同年度,Facebook斥資20億美元收購Oculus VR;Go

ogle也相繼推出Google Cardboard,隨後更邀請著名的新媒體藝術家麥克・奈馬克(Michael Naimark)作為Google第一個駐棧的虛擬媒體藝術家。而Apple則收購Flyby Media準備大張旗鼓開發。2017年,由阿利安卓・崗札雷・伊納利圖(Alejandro González Iñárritu)執導的第一部虛擬實境電影《肉與沙》(CARNE y ARENA),獲得第一個奧斯卡特別獎,讓觀眾轉化成參與者的角色,並透過體驗,站在移民者的視角,深入其內心,感受移民的生活。 然而,這利用虛擬實境技術創作的風潮卻引來許多質疑性的反思。《國際藝術論壇》(Artforum

International)在2017年11月號刊登了藝術道格拉斯・柯普蘭(Douglas Coupland)與丹尼爾・伯恩鮑姆(Daniel Birnbaum)關於虛擬實境技術對未來影響的對話,柯普蘭即直言對虛擬實境技術的發展表示擔憂,並覺得虛擬實境的體驗與現實的景象相距太遠,他將摘下虛擬實境的頭盔後面對現實感到的不舒適感稱為「後VR憂傷」(post-VR sadness),指涉一種「現實的喪失」與「自我的消逝」,並批判其並非是一烏托邦,而是一個監獄。 將焦點置放於台灣,應用虛擬實境技術於藝術創作的新媒體藝術家也有相當的創作能量。從陶亞倫、黃心健、涅所開發(NAXS Corp.,前

CBMI)、吳秉聖與張徐展等藝術家紛紛開始實驗虛擬實境創作。其中,涅所開發的《Render Ghost》、吳秉聖與張徐展的《Space in Space計畫》、陶亞倫從《出夢入夢》、「時間全景」個展、到〈國美館No. 1〉的系列性創作不斷地透過裝置引領參與者沉浸入虛擬實境的影像世界。2017年,由蘿瑞・安德森(Laurie Anderson)與黃心健合作的《沙中房間》(La Camera Inssabiata)更獲得第74屆威尼斯影展的VR最佳體驗大獎(Best VR Experience)。綜括來說,虛擬實境技術在1960年代之後的快速發展至今已累積為數不少的新藝術創作,虛擬實境創作的新形式

不僅透過數位形式創造出無中生有的虛擬影像,更透過先進裝置設備讓物理空間能夠拓延到虛擬世界;更重要的是,其互動方式邀請觀眾參與其中,讓身體成為構連物理空間與虛擬世界的中介。 因此,站在此創新藝術實踐浪潮的2020,本《藝術松》(ARThon)的創刊號便以「虛擬實境」(Virtual Reality)為主軸命題,廣邀台灣相關領域對虛擬實境有深入涉獵的專家學者,從哲學、美學、虛擬藝術創作、產業、個案研究、訪談等不同視野與面向切入,探究虛擬實境的多元可能性。在本創刊專輯中,王柏偉的〈VR與形塑世界的三種模態〉區分了「虛擬現實」、「虛擬實境」與「現實的過渡」三種VR作品的模態,從當代思潮的多元論述

視野切入,討論台灣近期的VR影像創作領域內,可辨識出的主要敘事與裝置模式。邱誌勇的〈沉浸於感知經驗中的共感聯覺:論虛擬藝術的美學底蘊〉則以哲學的辯證策略,從「影像」、「介面」與「感知」三個面向討論,論述虛擬實境的藝術品不在於如何創造一個新的沉浸空間、不在於如何打破傳統電影敘事邏輯,也不在於如何描繪出栩栩如真的數位影像;虛擬實境造成的客體現象需建立在與體現主體間的互動「經驗」關係上,而此「經驗」應為一動詞,表意動態性的情境。 柯宜均從電影視角出發的〈VR電影的革新之路〉則在探討虛擬實境作為新型的電影創作工具,究竟是傳統電影的延伸、或將徹底顛覆其定義?挑選幾部具代表性的VR影視作品,從中認識

VR電影製作技術的轉變。文章並強調隨著圖學運算、穿戴式裝置、5G串流、人工智慧演算法等技術不斷進步,未來還會激盪出什麼樣的電影敘事語法與體驗形式,是個充滿無限可能的造夢工廠。而胡敏君在〈淺談XR中的AI〉一文中則貼近當代趨勢,點出XR的技術發展不僅在硬體上有大幅的進步,軟體上也大量運用了AI(人工智慧,Artificial Intelligence)演算法,從人機互動、場景理解到內容製作,都仰賴AI技術帶來更為方便的互動與擬真的體驗。文中介紹了XR系統開發中的三大AI議題,透過實際應用研究,強調未來在開發XR應用系統前先仔細思考其適用性與必要性。此外,許夢芸的〈從現況窺探未來:VR產業發展概況

,及其未來性〉 則為讀者彙整了過去數年間,VR產業在技術創新與產業拓展的現實狀況,強調我們的沉浸式體驗現階段仍舊受限於虛擬實境/擴增實境的技術,但是在未來三至五年裡,我們對於沉浸真實的體驗將愈來愈真實。未來,這些科技被預期將提供更為個人化的、更容易取得的、以及更為設計完善的經驗。 在產業之外,葉杏柔和陳禹先兩位作者提供我們關於虛擬典藏的個案與哲思觀點。葉杏柔的〈Archive or Alive?談在地實驗『劉守曜獨舞數位典藏研發』計畫〉以個案研究討論,提出「我們有可能如臨現場般,體驗已謝幕的演出嗎?」的問題意識,透過個案創作的實踐過程討論在科技輔助之下,人們是否可以藉由穿戴裝置與全景介面

,使觀者因身處沉浸式(immersive)影像,可直覺地透過頭部、甚至身體走動而「自選景框」。在沒有導演,沒有導播情境下,自己決定所見,如同身處於表演現場。而陳禹先則從巨觀視角討論〈美術館可以典藏虛擬實境藝術作品嗎?〉則從國際典藏虛擬實境的趨勢與案例,分析VR進入美術館典藏機制的有機情境和成為典藏品後的多重挑戰,接續引用英國泰德美術館做為全球最完整的時基媒體藝術保存的研究推手,導讀他們如何典藏虛擬實境藝術的保存策略,最後提出臺灣具備充足背景資源以典藏虛擬實境藝術作品的理由,希望能藉此建立國內各美術館典藏虛擬實境藝術作品的信心。 更重要的是,施登騰與王新仁分別從影像介面與聲音介面切入討論V

R體驗的議題。施登騰的〈數位實境與虛擬論述的並置—從VR展示科技的介面性談起〉提出將虛擬實境作為數位實境技術應用的觀點、從數位視覺創作形式與文法,談虛擬實境在「盛載敘事內容」上的介面性議題,並從文化技術觀點討論以數位技術的介面性,思考虛擬實境技術作為一種永續發展應用如何對於數位科技的轉譯文法與博物館科技應用有愈發深刻的影響。而王新仁則是從聲音的面向來討論VR,其文章〈VR之聲:從身體到發聲體〉揭示了不管是在遊戲引擎、或是在電影成音的後製上,都可以見到空間聲響(Spatial Audio)的議題不斷的被重新討論。王新仁從技術文本的視野切入討論身體感知除了依靠視覺外,更需要仰賴場景中各種的發聲體,

來彌補視線不足之處。他強調聽覺和視覺,在腦內從一開始就是協同而非單獨分析,而人們也只有透過聲音的判斷,才能夠做出更正確的反應。而近年來新技術的發展,使VR體驗時聲音的發聲方式更接近真實世界狀況,不脱戲的沉浸感,更能引導觀眾體驗VR內容,感受新真實。 此外,本專題也邀請王柏偉、邱誌勇、郭一、詹媛安、蔡遵弘以「共筆論壇」的方式,討論VR的多元面向議題。同時,專輯也透過聚焦於四個關鍵字—「共感聯覺美學」、「沉浸」、「掃描」與「觸控」,以及焦點藝術家訪談,討論與VR創作的相關概念,並了解陶亞倫在虛擬藝術領域創作的心路歷程。最後,「巴黎抒情愜意中心」與「根莖」兩個當代數位藝文機構的介紹,期盼讀者對

此一專題領域有更廣泛的認識與理解。 《藝術松》可以說是《數位藝述》精神的延續,並作為台灣數位藝術相關知識生產的新園地,藉由台灣數位藝術中心的民間機構力量,共築論述與實踐的共構平台。正如執行長黃文浩所言,我們希望透過藝術松學校的影音導讀、Podcast與期刊的出版,引薦更多數位藝術的當代思潮。我們強調,數位藝術(或科技藝術、新媒體藝術)不單是科技創新,更不僅是科技展示,更重要的是藝術實踐與人文思潮的齊肩並進,讓實踐與理論、研究平衡發展。 VR與形塑世界的三種模態文/王柏偉 如果虛擬實境 不只是一種「技術」,而是一種具有「形塑世界」能力的「媒介」,那麼它形塑的是什麼樣的世界? 現實 紀

傑克(Slavoj Žižek)談及政治主體化時,他注意到洪席耶(Jacques Rancière )為了處理後現代時期大眾媒體興起而導致的民主危機,所以從感知層面上補充過往對於政治的討論,特別聚焦在布希亞(Jean Baudrillard)「擬象」(simulacrum)理論的問題。洪席耶區分了柏拉圖式的原初政治(arche-politics)、亞里士多德式與霍布斯(Thomas Hobbes)式的超政治(para-politics)與社會科學式的後設政治(meta-politics)三種政治類型,並認為大眾媒體與(意見之擬象的)科學所推動「後民主」在「可見性的地位—世界的圖像—政治活動的形

式」三元關係上,擬象統治意味著「主權人民—實證人口—科學知識的人口」三者的統一,這以擬象取代了現實,並取消了「人民」,當然也一併取消了「民主」,對洪席耶來說,這是「擬象的統治」。 紀傑克認為在這三種「對政治性時刻的否定」的類型之外,還必須加上極端政治(ultra-politics)這種用以說明法西斯主義以「(階級)戰爭」這種將衝突導向極端、透過直接軍事化來取消政治的類型。為了將共產主義與法西斯主義兩種不同的極權主義區分開來,除了提出「法西斯主義是極端政治,而共產主義是後設政治」這個命題之外,紀傑克還特別延伸了洪席耶對於感知、表象(appearance)與擬象關係的討論,認為斯大林主義式的共產

主義是極權主義之所以會發生,就在於後設政治中「平等—自由的表象(形式民主)」與「(經濟文化及其餘各種差異的)社會現實」間的鴻溝。在這裡,「表象」恰恰不是「純然的表象」,而是具有「效力」、可以重新構連社會經濟過程,並使其政治化的「形式」。換句話說,由於「現實」並未跟上「形式」,但形式具有政治效力,所以十月「革命」雖然發生了;但「現實上,什麼事都沒有發生」,因為十月革命讓整個社會實體保持完整不變。

安卓機工廠模式進入發燒排行的影片

[討論議題]

外觀.性能.硬體超出色 足以挽留消費者的心?

功效最好!麒麟990支援雙SIM及5G雙聯網模式

華為最強5G手機Mate 30亮相 概念股蓄勢待發

========= 優惠資訊 =========

【註冊IU線上社大-免費送10美元愛學幣】http://www.investu.asia/

========= 最新課程=========

【邁向財務自由-創造現金流-投資理財課程說明會】http://bit.ly/2meluy3

【免費LIVE課程「現金流夢工廠」】每週二~週四 22:00~22:50 http://bit.ly/2Uc1B7L

========= 聯絡我們 =========

【關注Dr.謝晨彥】https://bit.ly/2QTiYr4

【豐彥財經連絡電話】+8862-272-60178

【豐彥財經 LINE@ ID】@msfg

【豐彥財經臉書】 http://bit.ly/2KvJZiu

【豐彥財經官網】 https://msfg.tw/msfg/

【InvestU線上社大官網】http://www.investu.asia

影片來源自:

連千毅GG了!港都3天4鬥毆…搶食「直播」大餅?安卓「掰掰」了…Mate30成華為最後「回憶」!全球「最狂」!大興機場「新七大奇蹟」揭密黑科技 -【這!不是新聞】20190920

https://youtu.be/KgL7HQBTl6c

LINE Pay 服務品質優化之研究

為了解決安卓機工廠模式 的問題,作者陳雅筑 這樣論述:

根據IDC數據,台灣行動支付市場規模成長快速,業者也加緊腳步布局。LINE也開始從行動通訊轉入行動支付以及實體消費市場,創造行動支付LINE Pay。LINE Pay從推出以來一直穩佔台灣行動支付產業龍頭,原因除了LINE在台灣是最多人使用的通訊軟體外,許多商家開始配合行動支付使用其系統,不論是實體合作通路或是網路合作通路,甚至可以在LINE Store網站中加值點數,再以點數換購貼圖、主題、遊戲虛寶等相關的商品與服務。除此之外,與Apple Pay、Samsung Pay、Android Pay等行動支付相較之下,有更多的競爭優勢,像是較低的手續費、優惠回饋眾多、有許多的線上線下支付合作通

路、以及任何一家銀行之卡片皆能使用。綜合上述,為了將使用者的日常生活與LINE緊密結合,進而發展各種多樣化服務,故本研究將探討影響使用者滿意度之關鍵因素,進而探尋改善服務品質之資源分配策略,以利在競爭激烈的行動支付市場維持優勢。為達此研究目的,本研究以Zeithaml, Parasuraman and Malhotra (2002)提出e-SERVQUAL量表為基礎,將分為行動使用平台及支付合作廠商兩大部分進行探討,其中行動使用平台包括實用性、安全性、美觀性、有用性、即時性和便利性,而支付合作廠商包括誠信、補償性、優惠感、安全性以及回應性,11大品質構面共25項目,發展LINE Pay服務品質

評估量表,再透過問卷調查方式,且已使用過LINE Pay之使用者為研究對象進行資料蒐集,共發放350份問卷,有效回收問卷為334份,有效回收率95%。資料回收後,本研究透過驗證式因素分析(CFA)確認問卷之信效度,然後再利用KIPGA模式進行分析,研究結果發現25項服務項目均有缺失,在整體滿意度影響因子中,共包括5個激勵因子、2個基本因子、8個績效因子,其餘均為無差異因子,其中行動使用平台最優先改善項目為在LINE Pay交易系統,不會將個人資料洩漏給其他網站或公司,而支付合作廠商最優先改善項目為當使用LINE Pay出問題時,會主動聯絡使用者解決。在整體忠誠度影響因子中,包括3個激勵因子、2

個基本因子、9個績效因子,其餘均為無差異因,其中行動使用平台最優先改善項目為LINE Pay是容易操作的,而支付合作廠商最優先改善項目為LINE Pay提供有效的安全防護,能保護我的交易資訊。透過KIPGA進而得知需改善之處,讓使用者之整體滿意度與整體忠誠度增加,可提供給LINE參考未來之發展。

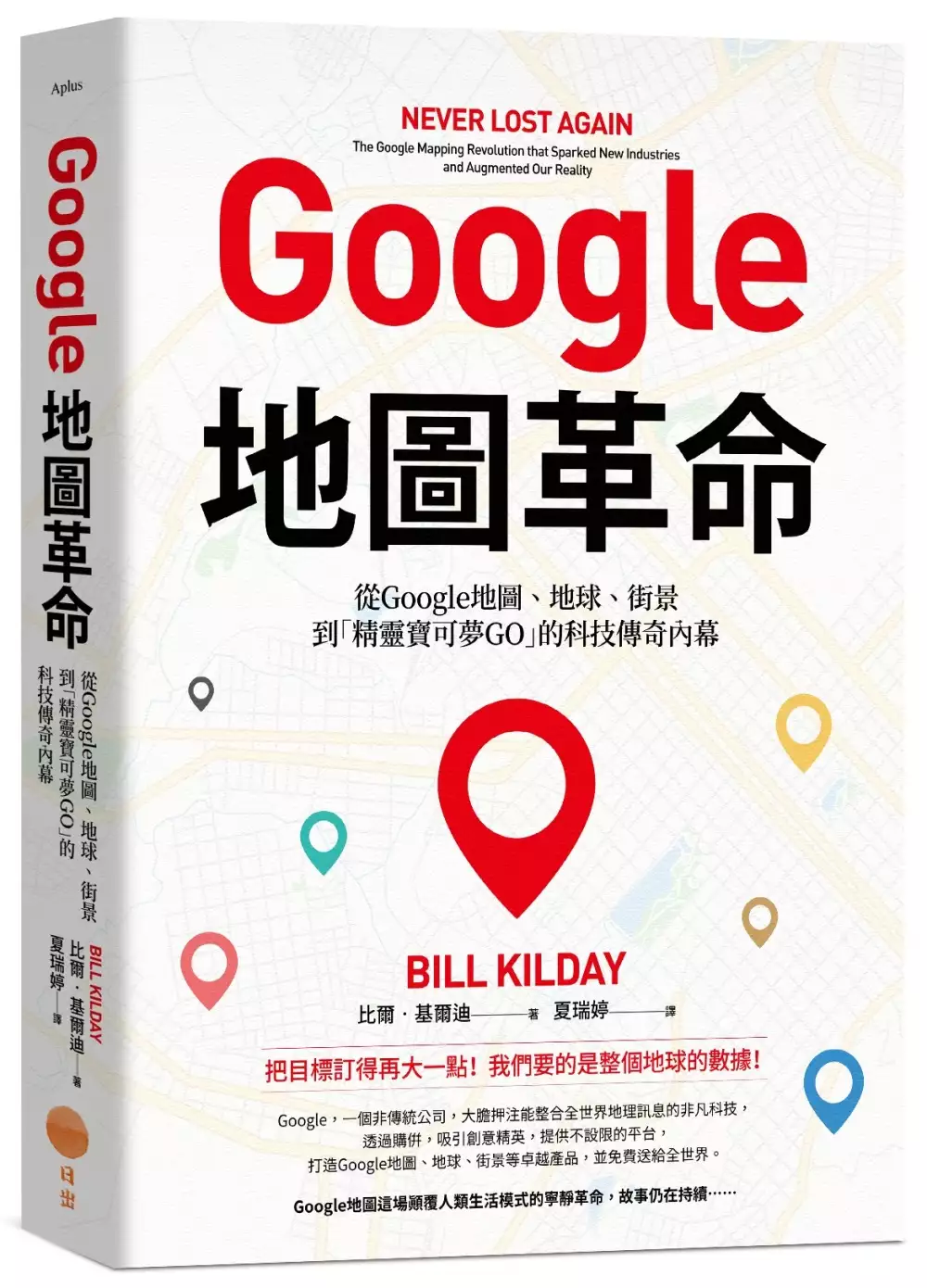

Google地圖革命:從Google地圖、地球、街景到「精靈寶可夢GO」的科技傳奇內幕

為了解決安卓機工廠模式 的問題,作者BILLKILDAY 這樣論述:

把目標訂得再大一點! 我們要的是整個地球的數據! Google地圖,這個世紀級的奇蹟, 徹底顛覆了我們瀏覽世界的方式! 它如何在20年的發展一夜成功、 成為人們日常不可或缺的應用程式? 這是一個關於地圖技術演化的真實記錄, 你將看到Google地圖崛起的精采內幕。 ◎Google遠非傳統公司,大膽押注能夠整理全世界地理訊息的非凡產品,透過併購,吸引創意精英,打造Google地圖及Google地球等卓越產品,將它們免費送給所有人。 Google地圖這個有史以來最重要的應用程式之一,源於一個名不見經傳的團隊,而他們的技術顛覆了人們找路的方法。

作者比爾.基爾迪在早期是Keyhole和Google地圖的行銷總監,他講述了對於Google地圖這個殺手級應用程式的個人與幕後各方視角,以及開發者的想法。 ◎Google創辦人賴利.佩奇(Larry Page)與謝爾蓋.布林(Sergey Brin)堅持違背典型的商業原則:在使用者的快樂與金錢之間,它們總是會選擇使用者的快樂。賺錢不是Google地圖和Google地球的主要驅動力或原因,甚至不是Google的十大任務之一,這兩項產品是Google送給全世界的禮物。 一切的開始,要從Keyhole這個資金短缺的新創地圖公司說起,Keyhole是由來自德州小鎮的約翰.漢克所創辦,在

科技泡沫時期幾乎要破產。他們靠著與美國中央情報局(CIA)合作得以維持基本營運。讓他們聲名遠播、走出破產邊緣的,是首次美伊戰爭時,美國有線電視新聞網(CNN)在報導中採用他們的技術。之後Google併購了Keyhole,並重新開啟Google地圖和Google地球兩項服務。最後,約翰.漢克的原團隊從Google離開,如今在Niantic Inc.開發出知名遊戲「精靈寶可夢GO」以及「哈利波特:巫師聯盟」。 ◎這段故事打開了一扇窗,讓我們了解這場地圖革命的來龍去脈,開始於1999年,至今還未結束……這場地圖革命,不只改變了人類找路的方式,還為正在繼續改寫歷史的無數科技創新產品打下最堅固的

基礎,讓人類的夢想在未來繼續無限延伸…… Google地圖出現之前,人們是怎麼找路的? Google是如何展開這場生活模式的寧靜革命? Google作為全球頂級的科技公司,打造出用戶超過10億的偉大產品,成為讓人們不再迷路的人性科技,在本書中除了有精采的發展過程,還能探尋Google地圖霸業的脈絡: →Google吸引精英、提供不設限的平台資源、收購新創公司背後的邏輯。 →賴利.佩奇與謝爾蓋.布林兩位創辦人從大處著想切入,利用地圖產品實現Google的戰略布局。 →突破技術限制,相繼推出Google地圖、Google地球、Google街景,成為人們遊覽世界絕不可

或缺的工具。 →Google地圖如何促進Airbnb、Uber、無人駕駛汽車等立基於地圖的新興企業和科技的發展。 →現象級AR遊戲「精靈寶可夢GO」如何引爆全球瘋玩。 →創意精英如何跳脫傳統的商業規則,實現夢想與開創未來。 →企業格局決定產品格局,Google理念:整合全球訊息,供大眾使用,使人人受益。 這是一部如史詩般的瘋狂故事, 全始於一塊拼起來的地圖數據…… 書中紀錄了地圖科技演化的過程—20年的發展歷經許多波折,如何一夜成功,最後Google成就了地圖霸業。作者描述科技發展的內幕,並帶領我們認識打造出Google地圖、Google地球的團隊。

這不僅僅是對過去的回顧,也能瞥見未來會發生什麼事。像是虛擬實境與無人駕駛等,基於地圖技術的新興科技,將持續改善我們的生活,因為遠見、毅力以及一點點運氣,我的世界觀再也不會迷路了。 好評推薦 對於Google地圖以及各種基於Google地圖地理定位的產業的驚人崛起,作者將讓你身歷其境。透過絕佳的講述,帶領你一窺這個改變世界技術的內幕,本書的每一頁都精采可期。—約書亞.貝爾(Joshua Baer)資本工廠(Capital Factory)創始人 在這本書中,基爾迪帶我們回到Google地圖革命的起源,從內部人士的角度講述了參與這場革命的公司、創意精英和技術的故事。這是一段瘋

狂的旅程,他們也不總是選擇最短最直接的路徑,但最終改變了導航世界的方式。這是一次五星級的閱讀之旅!—大衛.李西特(David Richter)Uber全球業務與企業發展主管 作者運用引人入勝的寫作技巧,為我們詳盡描繪出一場地圖革命之中的人和事……對於非科技人來說,內容豐富且有趣。—《柯克斯評論》(Kirkus Reviews) 這本書將吸引那些想看科技公司內幕的人。作者以大幅筆墨講述Google地圖的開發,從CD-ROM到開發「地理編碼」資料集的價格談判。對科技極客和地圖愛好者來說都極具吸引力。—《書單》(Booklist) 每個想創業的人都應該利用地圖技術來節省時間,

並閱讀本書。這本書如同一部史詩,闡述創造我們時代的一個奇蹟:商場的苦難境地、現金流的嚴苛困境,工程技術的閃耀和堅韌不拔的毅力。故事中談到的細節十分迷人,很少有談論初創的書能像它如此的栩栩如生。—賓.高登(Bing Gordon)前美商藝電創意總監KPCB(Kleiner Perkins Caufield & Byers)風險投資公司合夥人 這是一個有趣且鼓舞人心的故事,內容充滿毅力和決心。—《Inc.》雜誌

概論宏達電和三星領導人與其對企業發展影響性

為了解決安卓機工廠模式 的問題,作者鄭善容 這樣論述:

智慧型手機已成現代人不可或缺的隨身工具之一,正當智慧型手機帶來的變革仍方興未艾,一家長期為國際大廠代工手持裝置的台灣品牌代工廠宏達電已經看到了潛在商機,它協助微軟設計出全世界第一款以視窗為作業系統的3G智慧型手機,隨後開發了全世界第一隻套用谷歌安卓系統的智慧型手機。很快的,宏達電在世界各地擴增市佔率,尤其是北美市場。然而,它的市佔率與營收在2011年快速地攀向巔峰後滑落,於2013年,甚至陷入虧損.而它全球智慧型手機銷量到2017年,已經衰退至與剛起步時差不多。究竟是什麼原因,讓宏達電於智慧型手機市場有如曇花一現?有人認為,產品策略是它最大的敗筆,也有人批評它的併購策略毫無頭緒,另外又有人指

出,它的供應鏈管理有極大的問題。本文專注於探討宏達電的企業領導人,及其對企業發展的影響性。現有文獻或報導中,關於其企業管理及領導人的探討仍有限。本文也以其市場競爭對手之一的三星之企業領導人作為參照,比較兩者領導風格,以及此異同是否與兩家公司之市場發展性具高度關聯性。本論文中以理論觀點為分析架構,探討因人格特質與專業訓練造成的不同領導風格,與其員工向心力,和企業發展與經營成效之間的關係。本文也套用理論模式來進一步解釋為何這樣的關係在企業內部為環環相扣。

想知道安卓機工廠模式更多一定要看下面主題

安卓機工廠模式的網路口碑排行榜

-

#1.安卓教程|索尼Z1 L39h工程模式詳解中英文對照說明 - Android

我們可以從安卓手機工程模式中獲取一些有關手機的基本資訊,這裡小編來分享一下索尼Z1 L39h工程模式中英文對照表說明,英文不夠好的使用者可以參照這個表來看一下, ... 於 android.game2.tw -

#2.车载导航进入工厂设置 - 搜狗搜索

今天给大家介绍安卓汽车导航设置进入工厂密码设置倒车影像行车记录仪接口- 哔 ... 导航进入工厂模式的方法- wince进入工厂设置,车机wince进入工程模. 於 z.sogou.com -

#3.[教學] 小米紅米工程模式硬體檢測IMEI 手機常用工程指令

小米、紅米工程模式(手機常用工程指令) 在撥號界面輸入: 1. 設定→ 關於手機→ 核心版本(連按5下) 2. *#*#64663#*#* 進入硬件檢測、查看版本資訊、 另可測試. 於 toro0908.pixnet.net -

#4.AOC 70吋4K HDR 電視70U6195 開箱評價心得 - 隨裕而安

外觀 · 自訂訊號源名稱 · 工廠模式 · YouTube 無法登入? · 內建Android 6.0 · CEC 連動開關機是否正常? · AOC 70U6195 的畫質顏色表現如何? · 目前已知的軟體 ... 於 yuann.tw -

#5.出廠重置後如何恢復Android [2022更新]

使用硬件密鑰實現Android工廠重置:. 關閉Android手機; 長按“電源”“音量調高”以及“主頁”鍵來進入恢復模式; 使用音量鍵導航並點擊“擦除數據/恢復出廠 ... 於 www.fonedog.tw -

#6.將Android 裝置恢復原廠設定

如要移除手機上的所有資料,你可以將手機重設為原廠設定。這種方法也稱為「格式化」或「恢復原廠設定」。 重要注意事項:你使用的是舊版Android. 於 support.google.com -

#7.安卓车机工厂密码大全- 百度

安卓 车机工厂密码大全- 移动设备专家答疑- 问一问. 在线. 2060位电子数码答主在线答. 已服务超1.5亿人5分钟内回复. Hi,为您实时解答电子数码类软硬件等问题,与数码 ... 於 www.baidu.com -

#8.TechNews 科技新報| 市場和業內人士關心的趨勢、內幕與新聞

Android 手機 · iPhone · 平板電腦 · Android 平板 · iPad ... 高通強調訂單量太大,仍將維持台積電、三星、格羅方德多代工廠策略. 2022 年11 月16 日 ... 於 technews.tw -

#9.RE:【問題】sony 手機工程模式檢查 - 哈啦區

就讓小弟我再來為你指點迷津吧0.0 一開始智慧型手機開箱開機後,系統會要求你設定網路選項、系統的一些簡單設定如果不想要電信商的APP就第一次開機先 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#10.[教程] 一加手機工程模式指令代碼大全@ DED的網誌 - 隨意窩

202003301448[教程] 一加手機工程模式指令代碼大全 ?Android. 於 blog.xuite.net -

#11.安卓手機怎麼進入工廠模式? - 劇多

手機型號為I9250 進入BOOTLOADER模式:首先將手機關機,同時按住音量下鍵,音量上鍵,電源鍵,三鍵同時按下3秒鐘即可進入。 進入RECOVERY模式/恢復模式: ... 於 www.juduo.cc -

#12.金宏亞科技有限公司- <JHY & A23線上升級啟動>... | Facebook

金宏亞科技有限公司您好:請進入車機設定.關於設備.按一下右上方尺輪.輪入1568.進入工程模式.按一下顯示. 於 zh-cn.facebook.com -

#13.教你認識Android的各種工程模式 - 電腦王阿達

在Android手機上隱藏著各種的工程模式,也有些是對手機有益的相關功能, 各位對這些功能瞭解有多少呢?讓雷禪在這一一的為各位介紹。 三星手機: 三星Download模式進入 ... 於 www.kocpc.com.tw -

#14.熱門型號智能電視開啓工廠模式(ADB)方法匯總 - 人人焦點

這時連續點按5次「回看」按鈕,即可打開康佳電視工廠模式菜單。 ... ADB調試是電腦與設備(Android系統)進行通信的通用命令工具,在智能電視、智能 ... 於 ppfocus.com -

#15.「拒收」相關新聞 - CTWANT

... 表達意願加入,也以同樣的模式完成簽約。王必勝表示,政府沒有阻擋中文復必泰字樣,曾有一批疫苗現貨有復必泰字樣也是一樣有收件;台積電當時說跟合約不符,要求機 ... 於 www.ctwant.com -

#16.展讯Android 10.0工程模式应用说明书-紫光展锐-软件资料

本文档针对紫光展锐Android 10.0 上的工程模式设计做出说明。详细地描述了Android 10.0 工程模式开启方式、工作方式、各菜单项用途、实现方案和界面 ... 於 bbs.16rd.com -

#17.安卓手機進入工程模式方法 - 程式人生

AOC 電視機T3212M 進入工廠模式方法,修改開機啟動方式 ... 處理安卓手機輸入法遮擋輸入框問題 if ((/Android/gi).test(navigator.us. 於 www.796t.com -

#18.安卓车机工厂密码是什么 - 健康跟著走

常见汽车导航工厂设置密码大全. 常见密码:. 3368/8888/0000/1234/7890【普通常见的安卓大屏机】. 7253/7861【卡仕达】 ... 於 info.todohealth.com -

#19.Convox 車用安卓機 | 安卓車機工廠設置 - 旅遊日本住宿評價

Android 安卓車機設定(展開說明有相關密碼) | 安卓車機工廠設置 ... 工廠設置的密碼是1617,恢復出廠的密碼是1234,主題風格密碼111333, 工廠模式 高級設定16176699。 於 igotojapan.com -

#20.自由電子報3C科技

提供手機、筆電、桌機、軟體、相機、影音、家電、遊戲各類型的3C科技最新資訊,由編輯推薦最超值的優惠訊息。 ... 華碩小旗艦Zenfone 9 搶先升級Android 13! 於 3c.ltn.com.tw -

#21.LG手机工程模式进入方法及菜单指令翻译(适用G6、G7、V20

早在Android 1.5开始,谷歌就为系统带来了手机工程模式,它是一种系统层级的硬件安全管理程序。通过手机工程模式,用户可以最直观地了解到手机的基本 ... 於 android.poppur.com -

#22.【Android密技】開啟手機上的神祕工程模式!各大品牌密碼全覽

還記得以前很多遊戲機、隨身聽等都可以開啟工程模式,讓你調整一些不為大多數人所知的選項,現在你也可以在手機中打開這個模式囉! 1. 開啟手機的撥號 ... 於 pcuser.pixnet.net -

#23.下載專區 - 金宏亞科技有限公司

線上升級教學 A23系列安卓機操作說明書下載. M3 / M3 PRO / MS6 PRO 安卓主機說明書. 為了您的安全,請在使用前詳細閱讀本使用手冊並了解相關安全提示及警告標示。 於 www.jinhongya.com.tw -

#24.甜辣椒刷機人工工廠模式 - Android教程網

人工工廠模式_2. 其實Android系統有一個對大多數玩家敞開的工程測試模式,在這個模式下雖然無法真正體會到工程模式的全部功能,但一些基本的功能還是 ... 於 www.android5.online -

#25.10.2吋Android音響root紀錄(附一年多使用心得)

10.2吋Android音響root紀錄(附一年多使用心得)1668. 接下來麻煩的來了由於是車用安卓,所以要進去改好的recovery沒那麼簡單. 先進入工程模式將usb埠 ... 於 forum.jorsindo.com -

#26.銓宏汽車多媒體科技股份有限公司歡迎光臨

銓宏不斷推出最優質新產品,安卓大螢幕,原車螢幕升級,聲控觸控衛星導航,行車紀錄器,Apple Car Play,盲點變道,360環景錄影行車系統,手機鏡像,電動尾門,keyless免鑰匙系統 ... 於 www.car-tv.com.tw -

#27.小米手機開機就進入工廠模式為什麼 - 每日頭條

別再被坑了,安卓用戶不得不知的玩機技巧 ... 很多安卓用戶在日常使用中,不免會遇到手機偶爾無法正常啟動的問題。一般安卓手機關機後,長按住音量「-」加 ... 於 kknews.cc -

#28.GT5 PLUS - CONVOX

汽車主機,八核心汽車主機,android 汽車主機,安卓機apple carplay,安卓機android auto,分割畫面,分屏,汽車導航安裝,汽車導航系統, ... 於 convox.com.tw -

#29.請問鑫集雅工廠密碼為何呢 - Mobile01

請問鑫集雅工廠密碼為何呢- 請問各位強大的01網友有人知道這台安卓機工廠密碼是什麼呢只知道這家鑫集雅 ... 之前有在百度找過安卓機密碼大全裡面的都不能進去工廠模式. 於 www.mobile01.com -

#30.各品牌電視~~工程模式進入方法合集~~ - 家庭影院- Post76玩樂網

用黎查下部機係咪新,panel用左幾耐! 評分. sunboy. 積分:威望 ... 於 post76.hk -

#31.C语言中文网:c语言程序设计门户网站入门教程、编程软件

您可以进入Odin模式以根据您的手机或使用新的软件闪存三星奥丁。 2工厂重置Android平板电脑的简单方法出厂重置Android设备· 出厂重置HTC手机· 工厂重置华为手机· 出厂 ... 於 www.ateliercatering.es -

#32.首頁| Hyundai 台灣官網

多變個性x 多種空間機能x 多款駕馭模式,VENUE 不只是SUV,更有切換自如的多樣 ... 創業有成的吳總經理返鄉創業,建立了一座魔法城堡,名為「台灣優格餅乾工廠」,推廣 ... 於 www.hyundai-motor.com.tw -

#33.大屏安卓车机导航工程模式密码_装饰改装论坛 - 汽车之家

车载大屏导航密码:开发者选项密码7890扩展设置密码123456车型设置(车辆配置协议)一定要注意,不懂不要乱调整,会影响车辆功能包括大屏安卓导航车机的 ... 於 club.autohome.com.cn -

#34.三星手機忘記密碼5分鐘即可強制恢復原廠設定 - Tenorshare

由於Android手機的安全機制,三星手機還原原廠設定後將會清除裝置中的全部 ... 方法3:通過恢復模式強制三星手機恢復原廠設定(操作步驟較複雜, 操作 ... 於 www.tenorshare.tw -

#35.Android设计模式-4-工厂模式 - 知乎专栏

简单工厂模式1. 定义:属于创建型模式,又叫做静态工厂方法,但不属于23种GOF设计模式之一。由一个工厂对象决定创建出哪一种产品类的实例。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#36.三星手機使用者必備!一定要知道的問題排除小技巧! - 3C布政司

三星工程模式測試功能說明(以Galaxy SIII為例) ... 圖:在「Android System Recovery」的模式下,我們無法透過觸控螢幕進行操作,這時候我們需要利用「音量鍵」的「+ ... 於 3cpjs.com -

#37.開機鍵與音量鍵的另一種用途-工程模式(bootloader、recovery)

其實有的人或許不知道 電源鍵與音量鍵在一般開機中的功能可能就是開關機、調整音量或者就是截圖 但在關機狀態下呢? 好的 但是先跟大家講 開機鍵與音量鍵 ... 於 community.htc.com -

#38.白牌Android Auto 安卓車機大解析(AC8227L 主控)(外殼印SWM ...

我去查詢當時的筆記,我會進入工程模式去重置它主要是會當機,就開機跑跑就卡住! 重置過程中清除系統不會結束,等好幾小時都一樣,一直顯示清除中 所以 ... 於 bbs.pigoo.com -

#39.奧斯卡車機密碼 :: 食品添加物合法業者資訊網

奧斯卡車機SK9 動力澎派模式篇。 · 如何玩安卓機| 食品添加物合法業者資訊網 · 安卓车机密码是多少| 食品添加物合法業者資訊網 · 安卓车机工厂密码是什么| 食品添加物合法業者 ... 於 foodadditives.iwiki.tw -

#40.Android 電視的三大特色,正版授權的Android TV 有那些優點?

2022年智慧電視怎麼選? 許多人喜愛的Google Android TV ,讓4K連網電視的系統更好用、介面更好看,並且跟手機更無縫的接軌。到底它有哪些優點呢? 於 www.benq.com -

#41.Android Factory pattern (工廠模式). 學校教導我們Main…

學校教導我們Main function裡面不要寫太多程式碼,要越精簡越好,所以工程師們常常會分成很多個Class來實作. “Android Factory pattern (工廠模式)” ... 於 weizuju.medium.com -

#42.[Phone]手機硬體還原操作| 官方支援| ASUS 台灣

機殼; Mini PCs; 投影機; Chrome Devices; 耳機; 儲存裝置&光碟機; All-in-One PCs; 單板電腦; 商用產品. PN Series; All-in-One PCs; 數位看板; 筆記型電腦 於 www.asus.com -

#43.三星全攻略(95) - Cool3c

傳Arm 打算改變晶片授權模式直接向設備商收取專利授權金,且限制SoC 不能 ... 三星One UI 5 操作介面Galaxy 手機加入「維護模式」送修時可避免個人隱私內容被窺看. 於 www.cool3c.com -

#44.[教學]賣手機前必學!Android手機重置方法

除了透過系統設定的「備份與重設」功能,其實Android 裝置還可透過開啟工程模式或是透過官方軟體來進行重設。每家手機廠商開啟工程模式的法略有不同, ... 於 www.sogi.com.tw -

#45.環景3D安卓機開箱文 - Mobile01 汽車

最近想入手安卓機做了許多功課有看到所謂的掌訊方案鼎威方案方易通方案諾威達方案PX ... 進階工廠模式裡的風格密碼為111333但我怎麼切換風格都沒作用進階工廠模式可. 於 mobile8935.rssing.com -

#46.適用於Android 裝置的共用裝置模式 - Microsoft Learn

了解如何啟用共用裝置模式,以允許一線工作者共用Android 裝置. ... 當您從MSAL 的應用程式工廠要求應用程式執行個體時,系統會自動提供正確的應用 ... 於 learn.microsoft.com -

#47.舰队collection NGA玩家社区NGA玩家社区

26AndyZhuA…11-13 06:19AndyZhuA…昨天00:42 · [工具] [超早期预览版] [工具] 舰桥Conning Tower——iOS/Android 上舰专用浏览器[超早期预览版] + [ 1 2 ] ... 於 bbs.nga.cn -

#48.[開箱] 無限科技WirelessLife A36 環景安卓機| Honda CR-V 5.5

既然已經安裝了環景系統,當然安卓機的功能也不能少啦,有了安卓系統就有無限 ... 透過APP進行32段的音效調整,內建有幾種搭配好的音樂模式,例如: ... 於 yorkfunlife.com -

#49.安卓車機刷機

安卓 車機刷機接者請參考這篇教您如何進入Samsung 設備的Download 與Recovery 模式教學,了解什麼是Download 模式與帶來的風險,並學會如何進入Download 模式。.34 適用 ... 於 kzpn.pikoo.eu -

#50.安卓平板工廠模式有什麼用 - 編程語言

本資訊是關於安卓手機工廠模式跟工程模式有什麼區別,安卓手機工程模式有 ... 請在UI下進入關於裡面,連續點擊數次Android版本,即可進入開發者模式, ... 於 www.ultimate-communications.com -

#51.奧斯卡車機SK9 安裝篇。安卓車機改機,多媒體 - 桑尼瘦不了

安卓 車機‧多媒體車機改機‧導航音響奧斯卡汽車影音多媒體ACECARSK9官方說明營業 ... 動力澎派系統是讓我又愛又恨的地方,動力澎派模式有經濟、原車、 ... 於 yp4283520.pixnet.net -

#52.?♂️關於Android上的出廠數據重置-硬重置| 所有安卓系統

恢復出廠設置是完全重置Android 設備,之後我們迄今為止安裝的所有內容、應用 ... 在以下鏈接中,您有一些LG 品牌的型號以及如何將它們帶入工廠模式。 於 www.todoandroid.es -

#53.[系統問題] 想求root(工程模式)傳輸資料與重裝刷的方法

「用Android 就來APK.TW」,快來加入粉絲吧! Android 台灣中文網(APK.TW) · Recovery, 想求, 工程, 模式, 傳輸 ... 於 apk.tw -

#54.每天送免費能量-免費旋轉-Free Spins (每日更新) (Coin Master)

平台: 蘋果, 安卓. 開發: Moon Active ... 這個模式聽起來似乎很熟悉?事實上這套機制的核心,來自 ... 透過拉霸機贏得金幣不是獲得戰利品的唯一方法,你還能用偷的! 於 gamemad.com -

#55.刷機從此不求人!小米電視、盒子工廠模式詳細教程出爐!

近期常常看到有網友問小米電視、小米盒子如何能進入工廠/工程模式,今天就來教大家小米系列進入 ... 手機雙11“以價換量”:蘋果降價,安卓機混戰低端. 於 www.xuehua.us -

#56.安卓機工廠模式、安卓車機工程模式在PTT/mobile01評價與討論

【图】安卓车机的工厂设置密码是多少_飞度论坛_汽车之家论坛. 2018年1月5日我的安卓机,工厂密码1234,7890,0000,1111都试过了都是错误,想进 ... 於 mobilecomm.reviewiki.com -

#57.Cvbs Android的價格推薦- 2022年11月| 比價比個夠BigGo

還有cx7 android、focus mk4 android、android主機、森林人android車機、平板14 ... 鏡頭倒車顯影鏡頭cvbs倒車鏡頭安卓機倒車鏡頭外掛式安裝調試方便LED夜視,源頭工廠. 於 biggo.com.tw -

#58.如何在Android L 5.x的Lenovo Android平板電腦上執行恢復 ...

將打開“ 設定”頁面。 點擊備份&重啟; 打開備份&重啟頁面. 選擇工廠數據重置; 出現提醒頁面 ... 於 support.lenovo.com -

#59.手機工程模式有什麼用? - 雅瑪知識

其實Android系統有一個對大多數玩家敞開的工程測試模式,在這個模式下雖然無法真正體會到工程模式的全部功能,但一些基本的功能還是具備的,特別是 ... 於 www.yamab2b.com -

#60.[Mobile] 系統雙清必學!Galaxy Note10 | Note10+ 如何啟動 ...

... 手機要啟動Android Recovery 模式時,都會需要「三鍵開啟」才能做到,不過Galaxy Note10 相較於過去的三星全螢幕機又少了一顆按鈕,那該如何啟動 ... 於 axiang.cc -

#61.如果行動裝置無法正常充電、或在充電時無法開機或不停重複地 ...

選擇3:如果裝置一直不停的重複開關機,可嘗試進入工廠模式進行回復出廠設定。 步驟1:啟動Android Recovery Mode。 如果裝置有單獨的Bixby 鍵:同時 ... 於 www.samsung.com -

#62.DigiKing 55吋4K HDR Android11 液晶顯示器DK-S55KL2311

【DigiKing 數位新貴】55吋4KHDR艷色域安卓11智慧聯網液晶DK-S55KL2311 ... Android :11 ... 影像模式:標準/動態/電影/柔和/艷麗/運動/用戶 於 24h.pchome.com.tw -

#63.NISSAN_09款TEANA_(2009~2013)_10.1吋安卓機

NISSAN_09款TEANA_(2009~2013)_10.1吋安卓機. ☆搭載8核Intel® IA處理器,主頻可達1.872GHz, ☆ Dual-core ARM ® Mali T820----高效處理晶片,畫面 ... 於 www.collex.com.tw -

#64.Android裝置|救回因恢復原廠設定而丟失的照片 - EaseUS

這款軟體能幫您有效地恢復所有個人資料,包括聯絡人、訊息、照片、影片、音頻等等。現在立即下載軟體並按照下面的步驟教學找回因恢復工廠設置丟失的圖片。 注意: 想要 ... 於 tw.easeus.com -

#65.工厂模式高通 - CSDN

csdn已为您找到关于工厂模式高通相关内容,包含工厂模式高通相关文档代码介绍、 ... 高通方案的Android设备主要有以下几种开机模式,Android、EDL、Fastboot、Recovery ... 於 www.csdn.net -

#66.Android Auto

有了Android Auto,你可以在開車時享有Android 裝置的各項優質功能,只要輕觸汽車螢幕就能開始使用。你也可以透過Google 助理取得協助,完全不必動手操作, ... 於 www.android.com -

#67.安卓车机工程模式 - 手机问答网

安卓 车机工程模式. 时间:2022-11-14 12:35:04 /人气:1317 ℃. 1、美图手机忘记密码了,解锁不了,有按音量加和开关想进入工程模式,但只. 於 www.eeq8.com -

#68.AI 智能車聯網專用車機|安卓車機|智能車機|聲控導航 - SHO U

正版Android 系統10.0(支援子母畫面)QLED液晶顯示螢幕內置3D圖形處理器車規級六核心 ... 支援版本線上軟體更新設置(補釘更新:比照IOS/ANDROID線上更新模式,非刷機). 於 shougomaji.com -

#69.三星Note10+ 升級One UI 3.0(Android 11)雙Wipe 教學與心得

雙Wipe 無效了?為什麼雙按音量鍵與電源鍵無法進入工程模式?三星手機在升級Android 11 後,雙Wipe 的方式有點改變了。今天我把Note10+ 更新至One UI ... 於 aovablog.com -

#70.PUBG Mobile - 维基百科,自由的百科全书

模式, 多人. 运营日, Android 、iOS. 全球:2018年3月19日. Lite版本. 泰國:2019年1月24日. 正式版本:<2.1.0版本>. 目前RP赛季:Royale Pass Month 13<皇冠守衛>. 於 zh.m.wikipedia.org -

#71.ASUS平板、手機還原預設值【教學、工程模式】 - 湯姆群情報站

ZE500CL、A500CG (Android 4.4) · 1.音量上鍵後再按電源鍵 · 2.待手機震動後放開電源鍵(音量向上鍵仍持續按住) · 3.RECOVERY MODE · 4.wipe data/factory ... 於 tomchun.tw -

#72.智慧電視工程模式有什麼用? - ITW01

安卓系統本身就具備開源開放的屬性,爲了能夠更加管理檢視,谷歌從Android 1.5 版本開始就在安卓系統上增加了工程模式,它是一種系統層級的硬體安全 ... 於 itw01.com -

#73.股市上漲、美元破線、通膨下滑、烏俄和談、 美中和緩(全數驗證)

安卓 手機* Play商店下載: https://reurl.cc/Lmr50y ... 翔積極接洽台電合作推動「維修在地化」方案,期望比照F-16戰機維修中心成功模式,結合國內產業 ... 於 www.wearn.com -

#74.軟體安裝教程 - vivo 台灣

溫馨提示:受Android 8及更高版本的限制,使用Android 8及更高版本的手機無法刷低 ... 長按「電源鍵」和「音量上鍵」,直到出現vivo字樣,鬆開即可進入Fastboot模式;. 於 www.vivo.com -

#75.華為手機進入工廠模式後怎麼恢復出廠設定 - 勞客網

然後通過音量鍵找到”reboot system now:重啟手機“,按電源鍵確定即可。 手機recovery模式指的是一種可以對安卓機內部的資料或系統進行修改 ... 於 www.locks.wiki -

#76.[求助] Dell U2723QE 工程模式問題PTT推薦LCD

大家好購入兩台2723QE 想請問要如何進入工廠模式另MST功能之前搭配2720Q時無法使用不知道這是正常的嗎謝謝. 於 pttyes.com -

#77.强行恢复出厂设置清除数据(视频+图文)刷机解锁 - ONFIX

术语介绍Rec模式:全称Recovery模式,指的是一种可以对安卓机内部的数据或系统进行修改的模式,也叫工程模;ONFIX为手机维修售后人员/刷机用户提供 ... 於 onfix.cn -

#78.Android Auto - Google Play 應用程式

Android Auto 是你的智慧型行車夥伴,提供簡單好用的介面、大型按鈕和強大的語音操作功能,讓你在開車時可輕鬆存取手機上的應用程式。 • 運用Google 地圖的即時GPS ... 於 play.google.com -

#79.【YouTube更新】2022年11月YT最新功能一覽!歷年改版介紹 ...

Android 更新:YouTube更新APP下載(Android) ... 黑暗▸新版YouTube,一秒切換黑暗模式! 快捷鍵▸Youtube快捷鍵總整理. APP▸免費播放音樂神器! 於 kikinote.net -

#80.【安卓車機工廠設置密碼】資訊整理& 開發人員選項密碼相關消息

2021年4月19日— 安卓開發者密碼· 1、關機狀態長按開機鍵和音量+進入recovery。 · 2、在recovery模式下選擇兩個wipe清理。 · 3、不同手機的按鍵不同,自己測試一下就好。 於 easylife.tw -

#81.前HTC團隊做出最佳安卓機人才為何進Google變更強? - 聯合報

「沒有台灣團隊,Pixel 6做不出來!」Android軟體工程總監Ke Dong也在部落格中稱讚。 2018年,Google以約330億元新台幣收購HTC約2千 ... 於 udn.com -

#82.如何啟用與退出安全模式?(Android 11 或更新版本) | Sony TW

如何啟用與退出安全模式?(Android 11 或更新版本). 本文的適用產品及分類. 重點注意事項:本文僅適用於特定商品及/或作業系統。開始以下步驟前,請先確認本文的適用 ... 於 www.sony.com.tw -

#83.什麼是Android手機的工程模式? - IT145.com

如果在手機開機時同時按住手機的電源鍵和音量向下或者在重新啟動時按住了手機的音量向下鍵就會進入到手機的工程模式也可以叫做HBOOT模式。 2. 在頁面上方 ... 於 www.it145.com -

#84.【逸动plus】车机系统的工程模式介绍

【逸动plus】车机系统的工程 模式 介绍. 从小就爱DIY. 相关推荐. 评论8. 逸动Plus车机工具箱视频操作教程. 1117 --. 11:53. App. 逸动Plus车机工具箱视频操作教程. 於 www.bilibili.com -

#85.ePrice 比價王- 買手機、找3C,看我們就對了!

ePrice 比價王- 買手機、找3C,看我們就對了! 於 www.eprice.com.tw -

#86.Android 手機工程模式密碼 - 行動裝置超簡單

Android 手機工程模式密碼. 手機廠牌, 工程模式密碼. ASUS (華碩), *#*#4636#*#*. 於 mobileiseasy.wordpress.com -

#87.Mac 的開機組合鍵- Apple 支持(台灣)

Command-V 鍵:以詳盡模式啟動。 退出鍵(⏏)或F12 或滑鼠按鈕或觸控式軌跡板按鈕:退出拆卸式媒體,如光碟機。 於 support.apple.com -

#88.重灌狂人

其他工具、Android 未分類 · 好玩遊戲、休閒益智 · 影音播放、影視編輯 · 拍照攝影特效、繪圖 · 文書處理、編輯應用 · 桌面美化、介面增強 · 系統設定、功能調整 ... 於 briian.com -

#89.Android系統工程模式或官方軟體進行系統重置

Android 系統工程模式或官方軟體進行系統重置 · 1. 首先手機關機. · 2. 按住<音量下> , 再按電源鍵, 出現MOTO logo放開電源鍵. · 3. 然後進入三角型及機器人 ... 於 mofulls.pixnet.net -

#90.百分网: 手机游戏_安卓手机游戏免费下载_安卓修改游戏_游戏 ...

百分网安卓游戏云集了全网最好玩的安卓手机游戏应用,每日为您提供免费的手机游戏,变态版,破解版和修改版下载服务,不断寻找好玩的安卓Android手机游戏,手机单机、 ... 於 android.byfen.com -

#91.【Android密技】開啟手機上的神祕工程模式!各大品牌密碼全覽

還記得以前很多遊戲機、隨身聽等都可以開啟工程模式,讓你調整一些不為大多數人所知的選項,現在你也可以在手機中打開這個模式囉! 於 www.techbang.com -

#92.竹記貿易

[沒有最好-只有更好] 2022 ALPINE INE-AX709/710 音質版安卓機上市~~~ 2022 DynaQuest 新W系列安卓專用機(9/10吋)(4+64/6+128) MTK 八核上市! 2022 HM4Z07A 官方認證雙 ... 於 www.trukey.com.tw -

#93.教您如何進入Samsung 設備的Download 與Recovery 模式

版主回應: 手機型號是? Android 裝置忘記解鎖圖形、忘記密碼該怎麼辦? | 傳說中的挨踢 ... 於 mobileai.net -

#94.vivo手機怎麼進入工程模式 - 壹讀

超級實用的安卓手機操作小技巧,快收藏! 努比亞Nubia X6怎麼打開usb調試模式 · Android通知欄問題全搞定 · 這麼實用的五個小米手機功能你竟然不 ... 於 read01.com -

#95.sugar 工程模式的推薦與評價,FACEBOOK - 最新趨勢觀測站

恢復模式(Recovery mode)是Android系列手機具備的工程模式,一般用戶較常使用... SUGAR 糖果手機─全系列智慧型手機╱誤刪照片╱誤刪影片╱誤刪檔案資料╱恢復原廠 . 於 trend.mediatagtw.com -

#96.Jhy a23密碼: word 网页版

現貨金宏亞JHY 安卓機鋼化保護貼A23 A63 X27 XS27 F23 K77 K77H K73H R77. ... 密碼· jhy工廠密碼· jhy開機畫面· jhy a12密碼· jhy a23密碼· 安卓車機工程模式密碼· ... 於 scam.graphicvp.ru