官方直郵海運時間的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦二松啟紀寫的 繪葉書中的大日本帝國:從390張珍藏明信片解碼島國的崛起與瓦解,窺探日本近代外交、文化、戰爭與殖民真相 和余杰的 我是右派 我是獨派都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自麥田 和前衛所出版 。

國立臺灣海洋大學 海洋政策碩士學位學程(研究所) 謝立功所指導 盧俊惠的 基隆市海洋產業發展策略 (2021),提出官方直郵海運時間關鍵因素是什麼,來自於基隆、海洋產業、海洋政策、觀光產業、海洋事務。

而第二篇論文中國文化大學 國家發展與中國大陸研究所博士班 葉明德所指導 陸文浩的 中共吉布地海外後勤基地研究 (2021),提出因為有 吉布地、海外軍事基地、後勤基地、遠海防衛、海外利益、軍事物流的重點而找出了 官方直郵海運時間的解答。

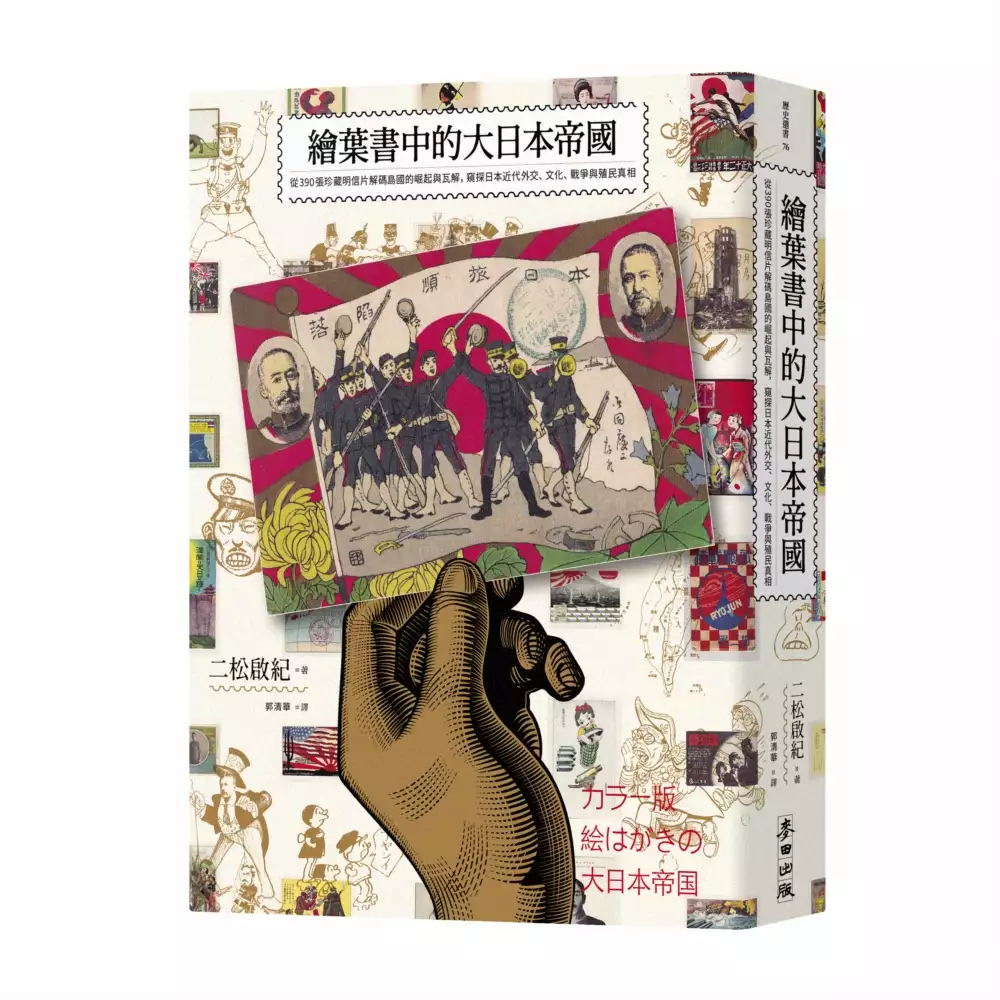

繪葉書中的大日本帝國:從390張珍藏明信片解碼島國的崛起與瓦解,窺探日本近代外交、文化、戰爭與殖民真相

為了解決官方直郵海運時間 的問題,作者二松啟紀 這樣論述:

從明信片理解台日關係最重要的關鍵半世紀! 從《馬關條約》到日本戰敗的「半個世紀」,幾乎與大日本帝國是同一時間。因此,不提台灣,日本的近現代史就不完整。這「半個世紀」對於理解台灣近代史也是至關重要!──二松啟紀 專業推薦 陳柔縉 作家/廖怡錚 作家、譯者/蔡錦堂 國立台灣師範大學台灣史研究所退休教授(依姓氏筆畫排序) 用圖像說故事,往往會比純粹的文字描述更加深入人心。現代人對於「明信片」的理解,不外乎是風景名勝、插畫宣傳等內容。然而,翻開本書,將會發現,原來透過一張扁平的明信片,或許就能洋洋灑灑地述說出隱藏在時代下的小故事,甚至是提出不同角度的歷史解釋。 在寫成拙

作之前,我也是先被日治時期報章雜誌中的圖像所吸引,才注意到「女給」這項職業;後來完成的譯書,也大多是以圖像說故事的主題。我相信即便是簡單且平面的圖像,也一定存在著不可估量的深度與厚度,加上每個人的著眼點不同,注意到的細節也會有所差異,這就是圖像史料的有趣之處。 本書作者細膩地抽絲剝繭,將收藏在圖像明信片中細膩且零碎的訊息,重新放回「大日本帝國形象」的歷史脈絡之中:例如大正時期的圖像明信片富含國際性的色彩;民間發行的明信片為了迎合人們「想看」的欲望,題材多元豐富且刺激寫實;昭和初期,則逐漸轉為帶有「強迫性」的媒介,成為「希望讓人們看到」的內容,這些細膩的變化,都與時代背景環環相扣。當然,誠如作者

所述,這些明信片,究竟是日本帝國的「自畫像」,抑或是想像出的「幻影」,便待讀者的細細品味與琢磨,這將是閱讀本書最大的樂趣!──廖怡錚 《女給時代》作者、《資生堂的文化裝置》譯者 大日本帝國到底是什麼樣的國家? 因為外交與產業、民俗、擴大版圖的無數戰爭。 一再擴張的結果,終於導致崩潰瓦解。 從世界級的圖畫明信片收藏家拉布納夫婦的收藏中, 挑選出390張圖畫明信片,從「空間」與「時間」立體視角理解大日本帝國的興衰。 以明信片為媒介 明信片是能讓我們看到陌生土地風景的媒介,種種的資訊、情報濃縮在一張小小的紙片上,當它老舊時,就成為我們通往過去的一扇門。本書以老明信片為媒介,重新理解過去,讓它成為

歷史的教材之一。時間段限從甲午戰爭開始的一八九四年到太平洋戰爭結束的一九四五年,約半個多世紀的時間為對象,敘述大日本帝國在這段時間內一再擴張,導致崩潰、瓦解的過程。以圖畫明信片為路標,從「空間」(土地)與「時間」兩方面,完整地體驗那一段歷史,就是本書的目標。 明信片的流行,與郵政制度的發達、印刷技術的普及有很大的關係。全國統一郵費派送郵件的服務,再加上各地大小印刷工廠也能夠大量印製色彩豐富又便宜的明信片了,遇到事時,就可以向全國各地乃至於全世界發出消息。日本也在一九○○年十月十日實施(舊)郵政法,允許使用私人印製的圖畫明信片,因此揭開了明信片時代的序幕。 就二十世紀初的媒介而言,毫無疑問的,報

紙是大眾傳媒的主角。對此,相對宣傳範圍較小的明信片,成為補足報紙報導的配角。當大的報紙刊登新聞時,小的圖畫明信片就會隨之響應。那樣的圖畫明信片也和報紙一樣,成為是官方管理的對象。在檢審制度下,被允許表現到何種程度呢?發行者在拿捏「表現的自由」與「表現的約制」中,建立商業的行為,可以說是把個人攝影的照片或個人創作的圖片,發展成根本上性質不同的存在。 日俄戰爭是日本圖畫明信片興起主因 日俄戰爭是明信片成為媒介的一大轉機。日俄戰爭是日本舉國總動員的戰爭,處處影響了日本國民的生活,成為日本國民最關心的事。從開戰起,以出征士兵為對象的慰問用明信片的需求量就快速增加,日本郵政省於是決定發行紀念圖畫明信片,

一九○四(明治三十七)年九月五日開始發行第一次的戰爭紀念圖畫明信片(一套六張),並在隔年以前發行四次,戰爭結束後的一九○六(明治三十九)年的五月六日發行第五次紀念明信片(一套三張),慶祝戰爭獲勝。另外,趁著勝戰的熱潮,郵政省又發行了紀念凱旋的明信片。明信片從此熱賣,甚至造成排隊購置的長龍隊伍中發生死亡與受傷的事件。 搭上官方印製紀念明信片大受歡迎的順風車,民間企業與報社也大量印製明信片。日本軍在戰場上取得優勢的戰鬥場面,與俄羅斯士兵為主角的諷刺漫畫,出現在明信片上。日本軍的對手是世界最強的俄羅斯軍。那樣的明信片緩和日本國民對戰爭的不安感,也試圖激勵國民的戰爭意識。透過明信片,讓國民看到了國民想

看的「戰爭」。很多時候,明信片繼報紙的報導之後,在兼報導戰勝資訊的情況下出售,但有時也和報紙的報導一樣,以同等速度同時發行。 多元性且國際化的大正時期 明治維新以來,走上富國強兵之路的「大日本帝國」,在經過日清、日俄戰爭後,英姿颯爽地站上了世界的前舞臺,而且領土的版圖也不限於只有日本列島。從佔領台灣起,日本的版圖涵蓋了南庫頁島、關東州、朝鮮、南洋群島及其周圍地域,儼然是一個大帝國。日本人在尋求新天地的過程中,一再進行經濟入侵,活動範圍擴及滿洲(現在的中國東北地方)、俄羅斯沿海地區。日本人所到之地一定有圖畫明信片。為了各式各樣的目,包括台灣總督府、朝鮮總督府、庫頁廳(日文稱為樺太廳)等國家統治機

關,及報社、民間企業、民間團體、照相館等建築的模樣被製作成圖畫明信片,甚至也有新聞報導、宣傳、觀光等目的的圖畫明信片。 「大日本帝國」的明信片的舞臺雖然是日本(內地),但是出現在明信片上的人物卻未必是日本人。日本的海外殖民地(外地),從亞熱帶的台灣到亞寒帶的南庫頁島,包含了各式各樣的自然與文化、風俗,生活在那裡的人是日本人以外的民族。從充滿異國風情的景色,到台灣的原住民、北方的當地土著、朝鮮人等等,也成為圖畫明信片裡的景物,並且強調了那些地方與民族的未開發、不文明與封建性。那樣的明信片裡,處處可見統治者為了固定統治與從屬關係的用心。但是,大多數人購買那些明信片,卻是基於單純的好奇心,那樣的明信

片不是很能讓人感受到帝國的多民族、多文化的一面嗎? 隨著日本經濟的擴大,大正時期陸續有企業前進海外,以世界地圖為背景來介紹自家產品與公司的風格,成為固定的模式。以廣告圖畫明信片來說,因為是小投資而能得到莫大宣傳效果的方式,所以有很多優秀的設計。企業只要支付郵資,就可以把廣告圖畫明信片發送到客戶手上,若是收藏家喜歡的作品,更有助於商品的形象戰略。其中,當時創業不久的飲料「可爾必思」特別值得一提。第一次世界大戰後,以住在因為戰爭而受到重創的德國、法國、義大利地方的畫家為對象,發出獎金徵求「『可爾必思』廣告用海報及圖案」的作品,然後把得獎作品與佳作製作成圖畫明信片,進行介紹。這個成為橫跨日本與世界的

廣告宣傳,大規模地傳遞了信息。大正時期的圖畫明信片多元而且國際色彩豐富。 帝國擴大與縮小的影像 從大正末期到昭和初期,日本的圖畫明信片迎來了成熟期。由於照相機與印刷機的普及,圖畫明信片被大量發行到可以粗製濫造來形容。如果有預期的購買者,即使是情色與怪誕的圖畫,也會有人印製、出版。照片與圖案無法期待能夠賣得好。必須讓把明信片拿在手的人有「想買這張明信片」的衝動。試著把流行與世態交織在一起的同時,就算想用強烈的方式來表現,挑戰世俗的容忍程度,也必須在容許的範圍內表現。圖畫明信片和報紙、雜誌、書籍不一樣,是小投資也可能發行的事業。而且,圖畫明信片的形狀是已定的,容易印刷,方便流通,是只要一張受歡迎,

就可以獲得很多利益的東西。 但是,官方有審查圖畫明信片的機關,過分驚世駭俗的內容雖然容易銷售,被審查機關查禁的危險性也很高。不過,因為發行圖畫明信片不須要太大的投資錢,被查禁的損失相對的也比較小。和必須有巨大的輪轉印刷機器與大量工作人員的報紙發行不同,自己就是發行人的自主控管輕鬆多了。所以屬於驚世駭俗表現(大多是情色與怪誕)的作品,也會出現在市面上。瞬間出版,鑽官方耳目的漏洞,短暫的在市面上出現,快速地流入購買者手中,賺到錢後就立刻從市場上消失。從這一點來看,圖畫明信片可以說是神出鬼沒的一種媒介。 明信片承擔了災難報導的部分任務,也讓人看到了昭和初期的變化。不知道是審查制度的關係,還是發行者自

我約束的結果,圖畫明信片的多元性明顯在消失中。明信片描繪的不再是人們想看的影像,而是想讓人們看的影像,成為某個地方有強迫性的媒介。最明顯的例子就是軍方發行的明信片。以九一八事變為契機,軍方傾力製作明信片,想要藉此喚起日本國民的輿論。在陸軍大臣署名與畫押的謝函上,加入並介紹了九一八事變發生的原由與其背景關係地圖,還仔細介紹了各式各樣的禮品。軍方未必有足夠的強大力量,但若能得到輿論的支持,就有能夠獨斷獨裁的可能性。地方的師團與連隊也製作了宣傳九一八事變成果的圖畫明信片,提出「滿蒙特殊權益」的危機。明信片的國際色彩消失了,取而代之的是偏狹的民主主義的氛圍;曾經有的魅力折損,變成單純的宣傳小道具。隨著

「大日本帝國」版圖的擴大,明信片描繪的影像世界反而縮小,做為媒介的魅力也逐漸褪色。 是自畫像還是幻像? 描繪中日戰爭時日本軍的「勝利」與「突破」的明信片被一再發行。拉起太平洋戰爭序幕的突擊珍珠港與入侵新加坡行動的成功,太平洋上出現了「大東亞共榮圈」。從日本列島開始到台灣、南庫頁島、朝鮮、滿洲插上了紅太陽的日本旗幟,同樣的旗幟也在香港、新加坡、菲律賓、緬甸等亞洲各地飄揚。這是「大日本帝國」的終極版。但是,占領地上抗日武裝勢力一再出擊,與其說「大東亞共榮圈」被太陽旗染成一片通紅,說「大東亞共榮圈」上分布著紅色斑點,似乎更為接近實態。 明信片所呈現的世界只是影像,就算其內容是從某個時代切取下來的片段

「事實」,其中偶而也會出現虛假的演出,而且照片與圖畫的說明也未必正確。那是是發行者「想讓人看」的畫面與購買者「想看」的畫面的重疊影像,再加上審查者約制,所創造出來的世界。在此基礎上,明信片靠著郵政以人傳人的散佈方式,發揮了做為一種大眾媒介的機能。不過,還是存在著很多圖畫明信片沒有描繪到的世界,例如因為軍方勢力抬頭而釀成的五一五事件與二二六事件,這些都是明信片所未觸及的事件。朝鮮的三一獨立運動也同樣沒有在圖畫明信片上留下痕跡。但儘管如此,明信片仍然是要捕捉「大日本帝國」的一個斷面時的重要資料。本書想在留意那樣特性的同時,解讀同一個時代的人們眼中的「大日本帝國」的影像。

基隆市海洋產業發展策略

為了解決官方直郵海運時間 的問題,作者盧俊惠 這樣論述:

地球表面積為五億一千萬平方公里,陸地表面積為一億四千七百萬平方公里,僅占了地球面積不到三成。若再扣除不宜居住的地形,如高聳山地、冰天雪地、大汗沙漠等,想當然可以使我們利用的土地就更少了。 這時海洋的重要性不可言喻。海洋龐大的量體,擁有許多各式各樣生物及非生物的資源,也提供了不同海洋產業發展的機會,依賴海洋的經濟活動及產業包羅萬象,對於國家的經濟發展相當重要,在環保觀念日益高漲的現代,要如何在兼顧經濟及環境永續發展的情況之下,來推動海洋產業,是各個國家及海洋城市所面臨到的問題。近年來,依賴港埠維持城市運作的基隆市遇到了發展瓶頸。身為基隆發展核心的基隆港,90年代後因為腹地過小等因素,敵不過鄰近

地區港口的大型化競爭而逐漸衰退,連帶使得基隆的都市建設發展開始遲緩,並嚴重影響了基隆的城市競爭力。而隨著民國97年台北港的啟用,更將使基隆港未來營運發展的情勢更加嚴峻。但是另一方面,因為與台北的交通便捷,近年來外地人口大量移入,使基隆市成為了台北都會區重要的衛星都市之一,而位處台灣北部海岸風景帶的中心優勢,也促使基隆市的觀光產業開始蓬勃發展。

我是右派 我是獨派

為了解決官方直郵海運時間 的問題,作者余杰 這樣論述:

反共黨反中國反統一反左膠 獨樹一幟的右派兼獨派論述 逃離中國後的真實告白 堅定的人生思想之養成 余杰,美籍華裔作家。他長期批判中國專制政權與習近平的帝制集權,並支持中國各地的獨立運動與台灣獨立運動,二○○四年與劉曉波等共同起草中國年度人權報告,並多次入選「最具影響力的百名華人公共知識份子」名單,但於二○一○年十月起遭到中國公安非法軟禁數月及酷刑折磨,二○一二年出走美國,流亡海外的中國知識份子。 余杰自從年少時《火與冰》開出對中國文化批判的第一槍後,後續的二十載人生中,他皆是子彈上膛的狀態,他不僅挑戰政治禁忌,而且捍衛宗教信仰自由,走上異議份子之路的余杰,更是讓中國政

府警戒。而余杰也反覆省思至今人生中的知識與信仰,認定他之所以成為堅定的右派與獨派的關鍵,皆因歷經過四次脫胎換骨式的蛻變。而本書中,有最完整且系統性的自我剖析記錄,完整披露出余杰人生思想脈絡的滋養成分。 本書分為二部,上卷「我是右派」中,余杰詳述自身的成長過程與人格養成,從十六歲時經歷了六四大屠殺的震撼後,正式成為反對共產主義的「自由主義者」;成人後接觸到電視紀錄片《河殤》以及與劉曉波交遊十年,更成為批判中國專制傳統和民族主義的「全盤西化論者」,並獲得「世界人」的胸襟和視野。離開中國前接觸到聖經,從而認罪悔改重生得救,歸入耶穌基督的名下,成為「全然敗壞的罪人」,深入對公共神學的思考,進而成

為基督徒中的「喀爾文主義者」。 下卷「我是獨派」中,余杰論證出四川能夠獨立於中國之外,再次迎向蜀國人的驕傲。而他也以右派保守自由主義者的身分,大力鼓吹與支持圖博、東突厥斯坦、南蒙古、香港以及台灣獨立運動。 余杰更有鑒於日本「脫亞入歐」的成功,提倡中國與台灣都需要一場「脫亞入歐」式的文藝復興,來達成「去中國化」的未來。以及也對「文化中國」與「政治中國」,各提出了三重解構,不僅能斬斷中國儒家的醬缸文化,更能讓中國的歸中國,「非中國」的歸「非中國」。 本書是華語世界第一本完整論述右派與獨派融會貫通的思想觀念的著述,為台灣、香港及華人社群認識、理解並形成「右獨」之知識群體和政治力量奠

定了重要基石。 名家推薦 宋澤萊 二○一三國家文藝獎得主 李筱峰 台北教育大學台文所名譽教授 曾昭明 中國天朝主義批判研究者 汪浩 牛津大學國際關係學博士、自由撰稿人 專文推薦 何清漣 旅美經濟學者、中國問題專家 李怡 香港寫作人

中共吉布地海外後勤基地研究

為了解決官方直郵海運時間 的問題,作者陸文浩 這樣論述:

中共在海外設立軍事基地,是中共領導人習近平時期「遠海防衛」戰略的一環,其涉及解放軍在21世紀的新任務,維護國家海外利益與安全。而中共於2017年8月1日在吉布地成立海外首座後勤軍事基地,是讓共軍從「近海防禦」朝向「遠海防衛」重要關鍵。關鍵的存在,使得軍事力量支撐中共地區經貿發展與安全。並以吉布地為中心,向東印度洋、向北地中海、西南大西洋,將馬漢所稱「海洋的使用」海運、生產、市場與「軍民兩用」基地的結合。 由於中共駐吉布地軍事基地性質為後勤支援,並運用軍事物流系統支援海外軍隊,故其指揮管制,依據「軍委管總、戰區主戰、軍種主建」原則,接受「戰區聯合作戰指揮中心後裝保障分域中心」、「

戰區聯勤保障中心」指管。才符合2021年中央軍委主席習近平指示,「著力建設一切為了打仗的後勤」朝美軍海外遠距海上後勤部隊機動快速補給邁進。 雖然,目前後勤基地性質與命名,係仿效日本自衛隊,以支援海外部隊後勤補給,並協助補給海軍亞丁灣護航編隊艦船與非洲維和部隊等物資與油水等補給作業。未來隨著中共海外利益不斷地擴大,現有基地的後勤與區域內輪駐的部隊,不足以防衛中共在非洲、中東等周邊地區海外投資與各項安全。此時,中共是有可能藉著吉布地有各國在地設立軍事基地、中吉兩國雙邊經貿利益、吉布地主權國同意等,擴大在吉布地後勤基地建設,朝著美軍大型作戰職能型的軍事基地發展。 至於其他西方國家擔心中共

會在東南亞、南亞、中東、非洲等重要海上通道設立「海外基地」,中共將以投資當地「國際商港」、「貨櫃碼頭」、「自由貿易區」為主,偶爾以外交手段採取技術性靠港模式,提供中共海軍艦船臨時性的後勤補給任務。除非,中共後續能使地主國排除以美國為主的軍事同盟外交的干擾、國內憲法等限制,才會繼續在第二個他國,建立類似吉布地模式的海外軍事基地。