宜蘭市區早餐的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦東販編輯部寫的 北台灣一日小旅行:基北8條路線X桃竹5大特區X宜蘭35個吃喝玩樂要點 和陳克華的 無醫村手記:重回靜浦都 可以從中找到所需的評價。

另外網站宜蘭市。老蔡碳烤三明治︱宜蘭大學平價人氣早午餐也說明:這家開了十多年的【老蔡碳烤三明治】一直在我的名單裡,但因為營業的時間為早午餐時段,有時回宜蘭會來不及吃到!這回趁著多待老家幾日, ...

這兩本書分別來自台灣東販 和斑馬線文庫有限公司所出版 。

世新大學 觀光學研究所(含碩專班) 周明智所指導 梁嘉偉的 民宿住宿動機與顧客滿意度指標之研究-以台灣地區民宿為例 (2020),提出宜蘭市區早餐關鍵因素是什麼,來自於住宿動機、顧客滿意度、體驗活動、民宿、德爾菲法。

而第二篇論文國立宜蘭大學 建築與永續規劃研究所碩士班 何武璋所指導 張互華的 以可食地景角度探討宜蘭農村社區綠地 (2019),提出因為有 宜蘭、農村社區綠地、可食地景、經營與困境、需求與期望、KJ 法的重點而找出了 宜蘭市區早餐的解答。

最後網站[食] 宜蘭市區/宜蘭特色鴨賞融入西式脆皮蛋餅超好吃則補充:嗨今天要來介紹一間宜蘭回訪兩次的早餐店最厲害的是他們的招牌#鴨賞蛋餅加入了宜蘭在地獨特的鴨賞融合西方脆皮的蛋餅內這個滋味很特別又好吃~~ #杰西.

北台灣一日小旅行:基北8條路線X桃竹5大特區X宜蘭35個吃喝玩樂要點

為了解決宜蘭市區早餐 的問題,作者東販編輯部 這樣論述:

賞景漫遊XIG打卡X深度導覽 六大遊玩路線與138個IG輕旅行提案 北台灣絕不能錯過的吃喝玩樂要點~ 就算不能出國也不覺得可惜,深入探討北台灣各種特色風景! 讓你雙北走透透,捷運、近郊半日遊, 基隆周末就醬玩,好吃好看又好好玩; 桃園不再是沙漠,深度導覽漫遊散策; 新竹超夯一日遊,IG打卡美照連發; 宜蘭漫遊輕鬆玩,走訪私房口袋名單。 利用週末來趟自在愉快、說走就走的輕旅行吧! 【台北捷運走透透】 ☆淡水海關碼頭——重現淡水河岸金色夕照 ★北投中心新村——體會舊時代眷村生活 ☆新北大都會公園——家長最愛「溜」小孩之處 【新北近

郊半日遊】 ★內洞國家森林遊樂區——觀瀑、賞景、森林浴,一次滿足 ☆深澳鐵道自行車——欣賞台灣最美海岸支線 ★菁桐老街——因為礦業文化興起的小鎮慢行路線 【基隆周末就醬玩】 ☆和平島公園——奇岩怪石林立的異世界風貌 ★周家豆漿店——50年老店,老基隆人最愛的早餐 ☆潮境公園——闔家大小共樂的悠閒踏青 【桃園玩樂好去處】 ★舊百吉隧道——營造古時輕便車道的歷史氛圍 ☆李騰芳古宅——舉人宅最具代表的建築型態 ★白千層綠色隧道——千塘之縣裡的優美綠帶 【新竹超夯一日遊】 ☆靜心湖——環湖步道遊逛各色鳥類生態 ★那羅青蛙石園區——天

空步道無礙觀賞磅礡瀑布 ☆關西文人巷——紅磚小巷日式宿舍巡禮 【玩遍宜蘭瘋打卡】 ★南方澳——蘇澳港、內埤海岸、龜山島等盡收眼底 ☆二結穀倉稻農文化館——傳遞米食文化與溫情記憶 ★鄂王社區——舊城漫步閱讀老故事 本書特色 ※六大遊玩路線與139個IG輕旅行提案 ※從台北捷運、新北近郊,到基隆、桃園、新竹、宜蘭,分享超過100個吃喝玩樂要點

宜蘭市區早餐進入發燒排行的影片

2020.12.17

徒步環島第三十四天

台北車站→淡水→三芝→金山→基隆→九份→貢寮→頭城→宜蘭市區→蘇澳→東澳→南澳→和平→新城→花蓮市區→豐田→光復→瑞穗→玉里→池上→關山→初鹿→台東市區→知本→金崙→大武→東源→長樂→興海路→墾丁→恆春→枋山→枋寮→東港→高雄

當日行走34公里

環島累積行走838公里

IG : https://www.instagram.com/gyeongnam67/

걷기일주 34일째

台北車站→淡水→三芝→金山→基隆→九份→貢寮→頭城→宜蘭市區→蘇澳→東澳→南澳→和平→新城→花蓮市區→豐田→光復→瑞穗→玉里→池上→關山→初鹿→台東市區→知本→金崙→大武→東源→長樂→興海路→墾丁→恆春→枋山→枋寮→東港→高雄

당일 34KM

누적 838KM

?♂️歡迎加入會員?♂️

https://www.youtube.com/channel/UC79T2B2yGvN9YGUIM01d0lw/join

民宿住宿動機與顧客滿意度指標之研究-以台灣地區民宿為例

為了解決宜蘭市區早餐 的問題,作者梁嘉偉 這樣論述:

近年來,隨著國人工作與生活型態的改變,對於旅遊主題與住宿內容的要求有別於過去的需求,對於心靈及健康意識相關類型行程的需求也越來越多,而民宿經營方式有別於旅館,具有特別的住宿體驗成為遊客喜愛的原因之一。為了掌握民宿顧客對民宿住宿的需求與動機。本研究主要探討台灣地區民宿動機與顧客滿意度指標之研究,透過德爾菲法12位北中南東部之專家評估民宿住宿動機與顧客滿意度指標。經兩回合德爾菲專家評審分析後,彙整結論如下:一、 台灣民宿住宿動機之指標(一) 休閒紓壓指標:遊客選擇民宿因素,大多希望民宿給人有在家的輕鬆與自在感。(二) 社交需求指標:有社交空間與設備之民宿,才能增進家人間或朋友間的關係與感情。(三

) 民宿形象指標:對民宿有良好印象時,多數會有高度再宿意願,而其原因則是以民宿主人服務親切及人情味為主。二、 台灣民宿遊客住宿滿意度之指標(一) 感官體驗指標:對於民宿周圍環境衛生、清潔、空氣、房間視野等感官因素較為重視。(二) 情感體驗指標:對於體驗民宿主人濃厚的人情味,感受被當成「家人」的溫暖,及享受「樂活與慢活」的樂趣是主要的考量因素。(三) 經營管理指標:應該多結合當地生活、產業與自然等之資源,豐富台灣民宿之體驗內容。(四) 基本設施指標:對於民宿周圍環境衛生和清潔為首要條件,其次要有安全消防射機與緊急照明設施。(五) 附屬服務指標:專家認為在附屬服務上,主要以交通接送及停車設施最為重

要。(六) 餐飲服務指標:認為在餐飲服務上,主要以在地特殊風味料理及早餐最為重要。三、 「住宿動機」與「顧客滿意度」之管理機制(一) 管理機關的作為:對於有經過評鑑的民宿較有信心,除了能彰顯民宿的服務品質與優良環境之外,也較能有效合理提高住宿價格。此外,仍需強化:落實評鑑機制、保障合法民宿、輔導永續發展目標。(二) 民宿業主作為:專家認為在民宿業主作為上,主要以內外環境維護及房內設施更新最為重要。這樣的作為可以讓曾住過的遊客對民宿產生新鮮感,提升其再宿或重遊意願。此外,仍需強化:營造民宿特色、更新民宿設施、強化消防安全與衛生。(三) 住宿動機無法滿足之因素:主要以服務太差及設施設備不理想最為重

要,獲得多數專家認同。(四) 住宿動機影響顧客滿意度之因素:主要以網站民宿的資訊不清楚、設備誇大不實及民宿照片誤導訂房最為重要,獲得多數專家認同。後續建議如下:一、 民宿業者的建議(一) 提升旅遊品質:隨著後疫情時代來臨,許多習慣至國外旅遊的旅客被限制於國內旅遊,因此對旅遊品質的要求不亞於國外。(一) 保持環境原有風貌:在民宿發展上,基於SDG目標與原則,應考量不改變民宿環境原有風貌與生態形式,也勿過度以旅客需求為導向。二、 民宿主管機關及政府部門的建議(一) 強化公共衛生:因疫情影響,使得國內旅遊人數比往年增加數倍之多,中央與地方政府具體落實防疫作為,與民宿業者共同包裝與行銷優質旅遊產品,以

提升遊客旅遊信心與動機。(二) 避免劣幣趨逐良幣:政府應主動介入,輔導及鼓勵不合法民宿合法化,祭出誘因及鼓勵業者申請合法執照,並整合相關行政資源。(三) 強化評鑑制度:落實民宿評鑑,使能提升民宿服務與住宿品質。

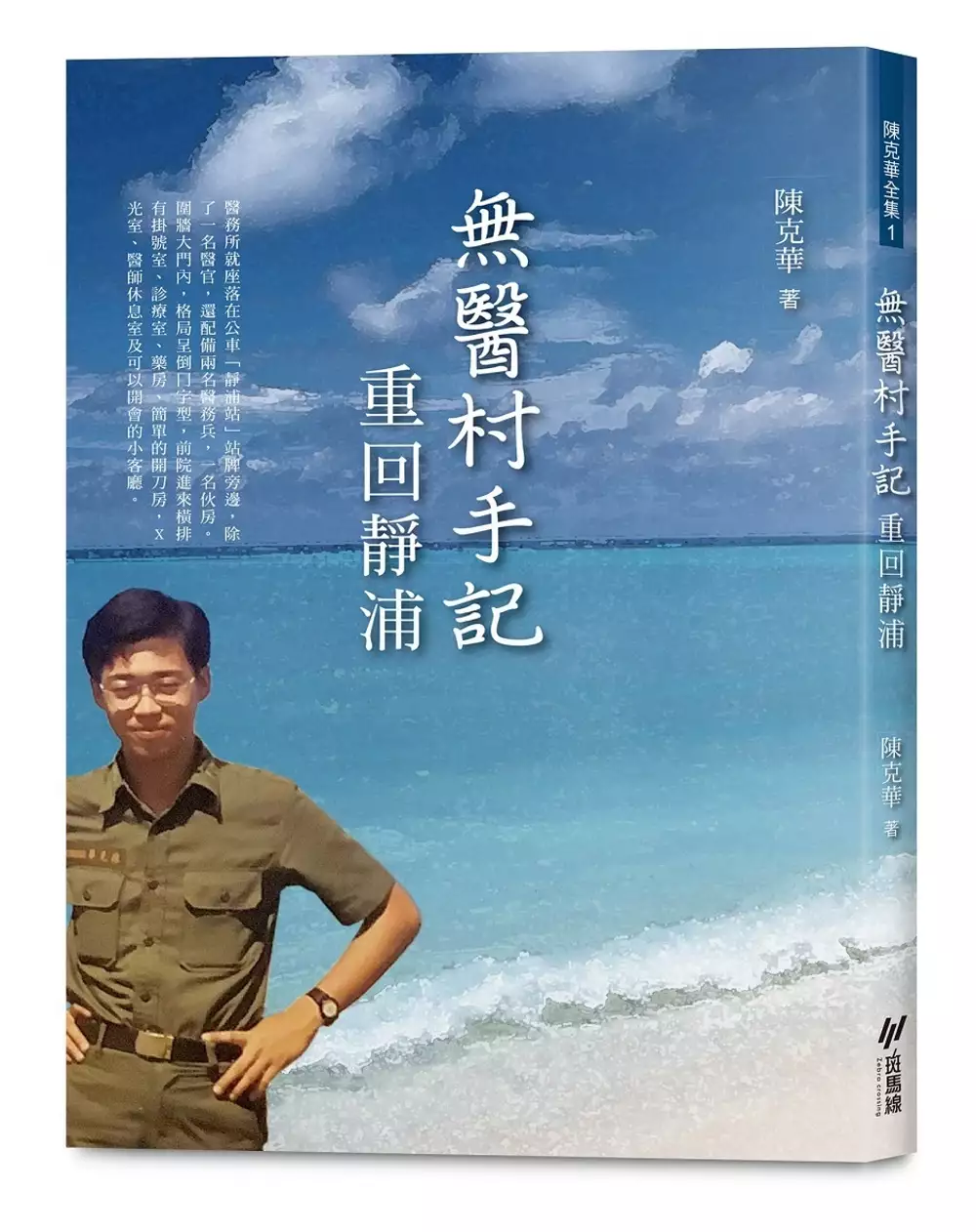

無醫村手記:重回靜浦

為了解決宜蘭市區早餐 的問題,作者陳克華 這樣論述:

我是在民國七十六年(一九八七)下半年(確實日期不記得)來到靜浦醫務所的。 自七十五年在花蓮市某營區報到入伍,一直有軍中文化適應的問題。一年後仍未見改善。記得當時每天早點名後,我必然要找個隱密的地方,把才吃下的早餐嘔出來。 一天部隊某長官打棒球被球擊中眼睛,來到父親的診所求診。父親趁機拜託他將我調個單位。於是隔天我便糊里糊塗地被一聲口頭通知,揹包一扛,來到了位於秀姑巒溪出海口附近的壽豐鄉靜浦村,並在此渡過了我預官役的第二年,直到退伍。 那時從花蓮市搭東海岸線的公車,大約要兩個半小時。車子過了大港口,跨過長虹橋,下一站就是靜浦了。那時候的靜浦和花東海岸公路

沿路的其他各個小站,其實沒有太大區別。除了一般民居,就是小吃店,旅店,柑仔店,外加小學和教堂。但靜浦名字好聽,「安安靜靜的水畔」,翻開地圖,就落在秀姑巒溪切穿海岸山脈的地方,又幾乎就在北迴歸線切過的那一個點—之後我每天例行的晨跑,都要去刻有「北迴歸線」的碑石那裡繞一圈。 當初因為地處花蓮台東交界,據說「方圓三百里」內沒有醫療資源,於是軍方才有在靜浦設立醫務所的想法。 村民不多(確實數目不知),組成大約三分:台灣人(閩南及客家各半),外省退伍老兵,原住民。而且數目相當。 醫務所就座落在公車「靜浦站」站牌旁,除了一名醫官,還配置兩名醫務兵,一名伙房。圍牆大門內,格局呈倒冂字型,前

院進來橫排有掛號室、診療室、藥房、簡單的開刀房,X光室、醫師休息室,和可以開會的小客廳。 走過中央穿堂,兩邊是阿兵哥的寢室,廚房、餐廳及一間有四張床的病房。冂字型所包圍的中庭種了一棵極高大的麫包樹結出的果子叫「巴基魯」,比拳頭大,落果砰然有聲,往往成為桌上佳餚;其後視野豁然開朗,是一大片一大片橫亙的稻田平疇,再遠處是高聳青翠的山脈,翻過這座山,就是緜長的花東縱谷了。 而我從七十六年(一九八七)秋起,在這裡過著「那個靜浦陳醫官」的靜好歲月,幾乎「與世隔絕」。因為地處偏遠,附近除了駐守的海防部隊,上級長官極少出現,每天看著太陽從太平洋海面升起,又從海岸山脈山背落下,這一年成為慣於勞碌的

我極為罕有的悠閒時光。每天除了上下午兩節門診,其餘有許多時間可以閲讀和寫作。其間試投了一篇散文至「小說創作」雜誌(現已停刊),當時的主編(已忘了她的名字)看了極有興趣,要求我定期供稿,成為專欄,名字就取「無醫村手記」。於是一年下來就有了這本書。 花蓮雖然是我的故鄉,但自小生活在花蓮市區,也算是鄉下的半個「城市小孩」,乍到靜浦,還是有許多不適應處。加上病患許多是原住民,因此我又緊急惡補了些簡單的阿美族語。除了東海岸的病人,平常接觸的只有靜浦村頭開雜貨店的江媽媽,近正午出現的郵差先生,偶爾來訪的一位靜浦國小實習教師,偶爾偷閒的守海防的軍官士兵,其餘大多自己一人。一年間我出版了我第二本詩集《我

撿到一顆頭顱》(漢光),繼續寫了幾首流行歌曲的歌詞,一本本看完了遠景版《世界諾貝爾獎文學作品全集》。體重也由原先不到六十公斤增到了近七十。 而這一年離群索居的生活有如梭羅在華爾騰湖邊的隱居,是田園風又帶點自然主義的況味的。 隔著中央山脈遙看自己已經習慣的台北都會生活,突然多了一份冷眼和反省。當然卅年後的今天再回頭看,那份省視之心也還是侷限而淺薄的。身在軍中,雖已醫學院畢業,但還有對未來的種種規劃和期待等心事,未來住院醫生的申請,專科醫師的考證。同梯軍官多的是私下默默準備出國進修的考試科目,生活表面的平靜,底層其實心情起伏,暗潮洶湧。 民國七十七年秋退伍離開了靜浦,進入台北榮總眼科當

住院醫師,我赫然從此再沒回過靜浦。直到約廿年後的某個冬日,一位台東原住民友人開車由台東出發,堅持要陪我重遊這片我心目中的「淨土」。兩人來到靜浦才發現原來的「靜浦站」站牌已經移走,原先圍繞著站牌菌集的小店皆不復存在,整條馬路連帶公車路線一起改道。原來是連續幾年颱風皆從秀姑巒溪出海口登陸,公路路基被海浪衝毀掏空,出海處的小島也竟然移動了位置,十數年間地形地物的改變不可謂不大。 而醫務所竟然還在。但遠離了公車路綫,沒有了人潮,顯得破落蕭索。從外頭看大門深鎖,油漆斑駁,外牆上我用油漆手繪的「軍民一家親」圖案已經不見。我不甘心被拒在外,翻牆進入,裡頭建築仍在,但久無人使用,形同廢墟,中庭那棵麫包樹

還在,但已被比人高的野草包圍。昔日的看診室,餐廳,藥房,如今都只是一個個破落的黑房間。 「是這裡已經醫療資源充足,所以撤走了醫務所?」我心想:還是軍方因為人員編制不足,年年員額減縮,再也派不出人力來經營醫務所? 心中頓時閃過千百個疑問和理由,但也無心無力去追索答案。 當我們驅車離開靜浦,遠遠看見了卅年前教堂的尖頂,半山腰上的國小,從車窗外一閃而過,經過長虹橋時,發現車子開上的已經是一座新橋,原來記憶中鮮紅亮麗的「老長虹橋」,在一旁被當作人行步橋,令我驚訝的是,如今它看起來如此的陳舊,灰撲撲,如此的窄小。 在東台灣冬天灰沉沉的低氣壓雲層覆蓋下,我們頂著強勁東北季風沿著新修

築的海岸公路,一路開回了花蓮。我和這位原住民朋友從此沒有再見過面,我明白這是他的某種告別方式。他直送我到南京街家門口。我們揮手道別,他上車前又回望了我一陣子。 從此我再沒有回過靜浦。 二○二○,十二,二十 本書重點 本書內有多張陳克華當年在無醫村的珍貴照片 本書獲花蓮縣文化局藝文出版品補助 無醫村,是指沒有醫療資源的偏鄉地區。在台灣,尤其花東地區,醫療資源尤其缺乏。在衛生所的義診或是救急的藥品,是居民們除了傳統部落流傳的民俗療法外唯一的資源,生了病不是多痛幾日,便是痛不了幾日,醫療資源缺乏一直都是偏鄉很大的問題。陳克華,在當年以軍醫的身份前往偏鄉行醫,本書述寫在無醫

村巡診時的所見所聞、行醫經驗以及他的當時感受。 多年後陳克華重回靜浦,遠遠看見了卅年前教堂的尖頂,半山腰上的國小,在車窗外一閃而過,經過長虹橋時,發現車子開上的已經是另一座新橋,原來記憶中鮮紅亮麗的「老長虹橋」在一旁被當作人行步橋,令他驚訝的是,當年的醫務所已經不復存在了。 陳克華心中頓時閃過千百種理由,但也無心無力去追索真正的答案。從此他再沒有回過靜浦了。

以可食地景角度探討宜蘭農村社區綠地

為了解決宜蘭市區早餐 的問題,作者張互華 這樣論述:

隨著環保意識的興起,近年來可食地景造成風潮逐漸上漲,每個人心中多少有些嚮往「田園情懷」,因為我們人類在初生的發源地,在廣闊土地順應自然規律的步調而生,田園與城市兩者之間雖無法相互共存,但城市之中卻缺少不了綠化,城市的綠化使得綠地就形同城市的肺一樣,那不如將人們的「田園夢想」與綠化結合呢?;聚集人類行為作用於模擬或效仿自然界的運作方式及物種關係,運用至任何形式的人類居住環境,將自家本來平淡無趣的草坪改造成美觀又兼具可食性植物美味的「可食地景」更是潮流趨勢所在,藉由可食地景實作空間之多元性發展,強化民眾情感連結。有鑑於此,本研究提出發展以可食地景關鍵因素、可食地景現階段經營與困境以及對食物森林需

求與期望層面上,探究各界對於內涵與定義;接著以發掘宜蘭農村社區綠地具備可食地景因素,思索如何形塑於宜蘭農村社區綠地上。透過現地走訪、和相關單位深入對談;最後運用質化研究KJ 法將訪談資料予以彙整,並得出以下結論:1. 可食地景在遠古時期至現今,顯現出扮演人類生活日常的重要角色,對於人類發展具有重大意義與影響。2. 公部門資源的挹注,使食物森林得以定期維護與發展,但地方社群認知鏈結上時有落差之情形。3. 可食地景應該朝向社會趨勢發展,幫助需要幫助的人及解決社會高齡化,同時也希望藉由假日專業人員的解說,增加孩童與民眾對可食地景的認知、環保意識、教育的性質。4. 宜蘭農村社區綠地具有符合可食地景發展

空間要素,環保意識、共同理念價值群、動態特性及周遭環境四項,也能使可食地景在效仿大自然更加完善。根據上述結論,本研究提出建議:1. 可食地景推廣之活動,應注重民眾取向使活動更加完善,其次要激發民眾自我查詢能力,自我深入探討以達到環境的保護意識、共同分享、友善環境等善意。2. 可食地景在於空間之發展扮演重要角色,應該是跨越領域之永續的發展條件,可食地景所具備三項要素應細分,使民眾更加能了解可食地景認知,同時能作為後續發展參考。3. 可食地景後續發展執行程序。希望透過本研究的論述,可以為日後各相關單位在推廣可食地景發展議題上提供建議與參考。

宜蘭市區早餐的網路口碑排行榜

-

#1.疫情中的一匹黑馬|藏闊多功能型渡假會館許你一段偽出國 ...

藏闊渡假會館位在宜蘭市,提供免費Wi-Fi。 有兒童俱樂部、室外游泳池和遊樂場。 ... 藏闊Ktv. 【藏闊渡假會館】宜蘭五結住宿推薦.包棟價格.早餐.酒吧. 於 tbr.optictom.pl -

#2.佇立於城隍廟前70年的早餐店,控肉飯是老宜蘭人心中的好滋味

嗨,各位好,吃飽了嗎今天要分享的美食厲害了是在宜蘭市開了快70年的老店每天依然人氣強強滾,中午時間必須排隊不管是小小孩還是長輩都喜歡的控肉飯 ... 於 judywu881023.pixnet.net -

#3.宜蘭市。老蔡碳烤三明治︱宜蘭大學平價人氣早午餐

這家開了十多年的【老蔡碳烤三明治】一直在我的名單裡,但因為營業的時間為早午餐時段,有時回宜蘭會來不及吃到!這回趁著多待老家幾日, ... 於 www.wiselyview.cc -

#4.[食] 宜蘭市區/宜蘭特色鴨賞融入西式脆皮蛋餅超好吃

嗨今天要來介紹一間宜蘭回訪兩次的早餐店最厲害的是他們的招牌#鴨賞蛋餅加入了宜蘭在地獨特的鴨賞融合西方脆皮的蛋餅內這個滋味很特別又好吃~~ #杰西. 於 king830207.pixnet.net -

#5.宜蘭美食|力行早餐。僅此一家在地宜蘭早點 - 妮喃小語

以烤肉河粉和豆芽蛋餅為特色的宜蘭在地早餐店力行早餐,總在宜蘭必吃早餐名單中看到, ... 電話(03)935-1148; 地址宜蘭縣宜蘭市吉祥路209號. 於 niniyeh.com -

#6.2023桃園旅遊大百科!吃喝玩樂一日遊,秘境、步道

向陽早午餐板橋. 宜蘭市區美食|歐陸式早午餐&日式飯糰. 無論你是愛 ... 於 hgq.lacuevadelbarbero.es -

#7.宜蘭早餐美食

宜蘭市 美食小吃推薦冷白粉圓. 去宜蘭絕不能錯過的7大美食,不論想品嚐吃的、喝的還是甜品類聖品,收下這篇肯定能滿足你! 城隍早餐店創立於民國四十 ... 於 alzoabi.nl -

#8.宜蘭市早午餐|9家必訪歐陸式拼盤、日式飯糰、親子餐廳

宜蘭市早午餐 |9家必訪歐陸式拼盤、日式飯糰、親子餐廳 · 宜蘭市早午餐#1向陽早午餐 · 宜蘭市早午餐#2Resort Brew Coffee Co. · 宜蘭市早午餐#3沃客活力早 ... 於 www.gomaji.com -

#9.杰西啃早餐| 宜蘭人氣早午餐店,啃吐司 - Nini and Blue 玩樂食記

杰西啃早餐. 地址:宜蘭市大坡路一段2號(宜林駕訓班對面). 電話:03 928 8756. 時間: ... 於 niniandblue.com -

#10.宜蘭110家早午餐下午茶甜點咖啡館,宜蘭熱門網美打卡店推薦

宜蘭縣民是免費參觀,外圍有停車區,全票費用30元。 地址:宜蘭市舊城南路縣府2巷(宜蘭設治紀念館旁); 電話:03 932 ... 於 bjsmile.tw -

#11.宜蘭15家早午餐餐廳介紹~愛吃早餐的你一定要知道

1.GOROGORO(宜蘭市中華路) · 2.礁溪老爺酒店雲天自助早餐 · 3.藍屋餐廳(宜蘭市,新月廣場旁) · 4. VEGO陽光CAFE(羅東中華路,衛生所旁) · 5. AP203 BAR ... 於 sharonkuolin.pixnet.net -

#12.傷心男孩俱樂部Sadboysclub,花蓮老宅改造的澳式早午餐咖啡廳

網美都好愛吃美食,也要好拍,這復古風的門口,橫掃IG網美打卡熱點。 ... 戶外栽種了些植栽,擺放陽傘與座位,愛曬太陽饕客,可選擇這區。 ... 進入室內,店內 ... 於 upssmile.com -

#13.宜蘭城隍早餐】隱藏在市區的排隊早點,竟是超過一甲子的古早 ...

偶爾早餐就來吃吃這款台灣味兒,乘載60年的好味道! 宜蘭.城隍早餐店宜蘭市城隍街3號<早上四點至下午兩點,每星期一公休> 城隍早餐在宜蘭市內也 ... 於 a9548338.pixnet.net -

#14.力行早餐|宜蘭在地大份量早點推薦淋蛋蘿蔔糕與烤肉河粉

位於宜蘭市的力行早餐,就在宜蘭市河濱公園附近,在宜蘭國中後門這邊,旁邊還是力行國小,雖然位置很巷弄,但來用餐的客人還是很多,平日就是學生, ... 於 blake.com.tw -

#15.【宜蘭美食】宜蘭早午餐早餐|早起鳥兒專屬懶人包中式早點羅 ...

【宜蘭市】 美好時光、AJ Brunch 、小火車咖啡、日初食氛、日暮晴蔬食早 ... 隱身於礁溪市區,多走幾步路就能吃到美食,明天的早午餐就來吃看看吧 於 blog.xinmedia.com -

#16.【宜蘭早餐】 在地人早起排隊都要吃到的早餐店!

飄香一甲子-城隍早餐 · 隱身泰山路邊-長弘早點 · 羅東早市經典-張秀雄米苔目. 於 www.hiilan.com.tw -

#17.宜新早餐店 :: 安心吃豬豬

安心吃豬豬,礁溪早餐2021,羅東早餐推薦2021,礁溪早餐2020,文昌路早餐店,宜蘭市早餐推薦2019,東門夜市早餐,宜蘭傳藝中心附近早餐,宜蘭人早餐. 於 safety.idataiwan.com -

#18.礁溪早餐推薦2023 - pokuk.online

宜蘭礁溪的「清珍早點」是在地超人氣早餐店,是小涵從小吃到大的老店,清珍早點是我們家在礁 ... Taiwan – hotspring haven ” Pingback: Yilan city (宜兰市)- Taiwan ... 於 pokuk.online -

#19.宜蘭巿區早餐【食至名龜】招牌必點黯然銷魂油飯/宜蘭城隍廟 ...

說到宜蘭早餐最有名的就是城隍廟前美食一條街,其實除了城隍早餐,周邊還有許多好吃銅板美食有20元粉圓湯、25元草莓三明治以及最新文青風手工油飯-食 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#20.向陽早午餐. 校內供膳單位- 國立宜蘭大學_學生事務處

市區] #城隍早餐上次看那麼多人點· [ 宜蘭。市區] #非凡豆漿宜蘭大學附近的宵. 宜蘭早午餐. 宜蘭網美早午餐. 大一新生看過來!這是一個好選擇! 於 qjs.czarodziejesztuki.pl -

#21.您好早午餐-宜蘭店| Yilan City - Facebook

您好早午餐在羅東2019創立, 現在入駐宜蘭拓展分店,繼續服務宜蘭的鄉親. ... 您好早午餐宜蘭店歡迎大家一起來吃早餐 ... 宜蘭市區滿100即可外送 於 www.facebook.com -

#22.宜蘭早餐|在地七十年的人氣傳統早餐『城隍早餐店』菜單價格

宜蘭在地飄香70年的人氣傳統早點『城隍早餐店』每天早上的排隊盛況都是這樣 ... 宜蘭傳統手作早餐推薦『城隍早餐店』 ... 地址 宜蘭縣宜蘭市城隍街3號. 於 angelababy.tw -

#23.麥當勞早餐菜單2023:早餐時間到!開啟你的美好早晨

麥當勞早餐供應時間:上午5:00到上午10:30前,依各餐廳實際狀況為準 · 配餐價格僅限於搭配主餐時有效,一份主餐限搭配一份配餐. 於 www.mcdonalds.com -

#24.盤點6間宜蘭人氣早餐店,吃飽才有動力遊山玩水! - PopDaily

內行人都這樣吃,盤點6間宜蘭人氣早餐店,吃飽才有動力遊山玩水! · 城隍早餐店 · 正好鮮肉小籠包 · 力行早餐 · 一日一粥九宮格 · 老張早餐吧 · 日日拌飯丸. 於 www.popdaily.com.tw -

#25.台北南港散步地圖|徜徉學術殿堂與清幽綠意,在暖陽下吃早餐

·看過來蔡元培曾翻譯日本《妖怪學講義錄》一書,想藉此教育大家,從健全的知識來破除迷信。 他出了65本書。 廣告. ·資訊地址:台北市南港區研究院路二段 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#26.宜蘭市區早餐推薦

椅子台北買. 宜蘭景點豐富,玩樂之前別忘了先來頓早餐. 白雲山鹿是礁溪知名的早餐店,小小老宅店面. 空間不大,卻有不少創意的中式早點唷. 像是油飯、粉漿蛋餅、港式 ... 於 maturaexpress.edu.pl -

#27.[宜蘭美食]宜蘭市‧糕大仁港式蘿蔔糕專賣店/炒麵蛋餅/港式蘿蔔 ...

幾米公園附近新開一家早午餐附近有停車場、方便停車"糕大仁" 顧名思義就是蘿蔔糕招牌當然是自製的港式蘿蔔糕囉2017/6/7~6/19炒麵蛋餅限定價$45 優惠剩 ... 於 iovekeita.pixnet.net -

#28.宜蘭人早餐 - Comms

宜蘭小吃都超好吃的,卡夫卡從小在宜蘭舊城市區打滾,推薦大家宜蘭小吃美食清單,循著美食小吃地圖,宜蘭市區小吃、城隍廟小吃、文昌路小吃、北門口蒜味肉 ... 於 687527401.comms.si -

#29.三重老牌油飯四神湯(大姊店) 三重蘆洲早餐美食。在地54年 ...

店家名稱:三重老牌油飯四神湯(大姊店) · 所在地址:臺灣新北市三重區大同北路54巷1號 · 營業時間:日 一 二 三 四 五 六 05:45-14:00 · 店家電話:02-8985- ... 於 mibooma.tw -

#30.宜蘭人氣早午餐懶人包!精選6間「在地人大推」的好味道

宜蘭 人氣早午餐懶人包!精選6間「在地人大推」的好味道:無招牌古早味台式早餐、鄉村風手工貝果牛肉堡 · 向陽早午餐 · 火生餛飩麵店 · 樂多廚房Happy More ... 於 www.bella.tw -

#31.【宜蘭早餐】推薦在地人氣十大早餐店,早起鳥兒吃飽飽懶人包 ...

喜拉朵美式早餐咖啡店 · 喜拉朵美式早餐咖啡店. 地址:宜蘭縣礁溪鄉大忠路42之1號 ; 力行早餐 · 力行早餐. 地址:宜蘭縣宜蘭市吉祥路209號 ; 長弘早點 · 長弘 ... 於 tw.trip.com -

#32.宜蘭早午餐TOP8推薦!老宅早午餐「向陽早午餐」、「花靜食」

Butter Oreo是宜蘭市區生意超好的蔬食早午餐店,除了餐點標榜蔬食友善外,同時也是寵物友善餐廳,給人溫馨舒服的氛圍,餐點從早午餐盤、炒菇溫沙拉、 ... 於 www.beauty321.com -

#33.宜蘭早午餐彙整 - 跟著小虫吃喝玩樂

頭城。山海明珠| 北宜公路64K最新夜景餐廳,離礁溪市區10分鐘車程(延長營業到晚上九點) ... 宜蘭夜景餐廳繼之前的空ㄟ咖啡之後,又新增了一間可以觀看宜蘭夜景的景觀餐廳了, ... 於 mrbug.tw -

#34.淡水早午餐景觀餐廳親子寵物友善地中海設計風格超美

SECOND FLOOR CAFE 貳樓淡水站前店」淡水早午餐淡水景觀餐廳, ... 貳樓淡水站前店資訊貳樓官網電話:02-2626-0133地址:新北市淡水區中山路八號六 ... 於 stancy.tw -

#35.宜蘭縣-宜蘭市好吃的城隍早餐店

宜蘭縣-宜蘭市城隍早餐店地址:宜蘭市城隍街3號營業時間:早上四點至下午兩點,每星期一公休想來點宜蘭傳統早點.這家店千萬不要錯過了這家早餐店是屬於 ... 於 student5233.pixnet.net -

#36.宜蘭市人的#必吃早午餐#宜蘭美食#宜蘭美食#銅板美食#在地 ...

宜蘭 美食清單吃起來!!每次看到別人分享的美食清單我都會默默地存起來現在我們也來分享我們的口袋名單吧這次給他通通吃起來希望你們喜歡這部影片喜歡 ... 於 www.youtube.com -

#37.宜蘭21間市區小吃超狂懶人包:在地人秘藏美味報你知! - 輕旅行

宜蘭市區 小吃懶人包|城隍廟廟口切仔麵店. 位在宜蘭城隍廟正對面的這家麵店,可見不少在地人來這吃早餐、早午餐(中午前一定收攤),不論內用外帶都是 ... 於 travel.yam.com -

#38.Top 10 宜蘭最佳早餐餐廳 - Tripadvisor

宜蘭早餐 餐廳Yilan · 1. 礁溪老爺大酒店雲天自助餐廳 · 322 則評論 · 2. 正好鮮肉小籠包 · 126 則評論正在營業 · 3. Café slow train 咖啡館 · 15 則評論正在營業 · 4. 雲端 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#39.向陽早餐. 【食記】宜蘭。向陽早午餐被喻為宜蘭第一早午餐?讓 ...

位在宜蘭市區的向陽早午餐,是一家人氣店家,就連平日來訪也接近客滿實在為之驚人。 店家資訊向陽早午餐| FB 地址:宜然縣宜蘭市民族路248號. 於 pretaendecoudre.fr -

#40.靠美食生活、宜蘭|盤點7間宜蘭人氣早餐店,在地人推薦清單

老張早餐吧- 人氣推薦早餐漢堡(宜蘭頭城)傳統早餐早午餐銅板必吃美食頭城好吃早餐店 ... 早午餐從南部起家,以高C/P值的豐富品項打響名號,宜蘭分店位於羅東市區,裝潢 ... 於 btplays.com -

#41.宜蘭市區60多年老店-城隍早餐 - 芹瑪姬

... 碗【焢肉飯】 雖然店家標示營業到下午兩點,但常常1:30到就已經收的差不多,只差拉鐵門啦^^ 2014年因為金城武在宜蘭拍了廣告以後宜蘭市區的歩調. 於 usachan.pixnet.net -

#42.門市查詢 - 路易莎

Y17門市(即將營業). 電話/02-23225613. 地址/ 台北市中正區仁愛路一段17號1樓. 營業時間/週一至週日07:00-20:00. 座位30席以上. 輕食早午餐. 手做蛋糕. 於 www.louisacoffee.co -

#43.炸雞線上訂餐|預訂快取外帶外送享優惠|肯德基KFC

肯德基炸雞、蛋撻線上訂餐超方便!預訂快取外帶加1元多1件,現點現做超美味!炸雞、咔啦脆雞漢堡、蛋撻官網優惠享不完,吃雞就吃肯德基! 於 www.kfcclub.com.tw -

#44.【宜蘭市區】文昌豆漿- 古早味的樸實早點,平價份量大

各位格友日安~ 要介紹私心最喜歡的宜蘭早餐店- 文昌豆漿回訪了二次,吃了不少餐點,才生出這篇食記XDXD 文昌豆漿位於宜蘭市文昌路40號, 外觀看來平凡 ... 於 evelin08071980.pixnet.net -

#45.必吃宜蘭早餐10選,宜蘭的早晨就從這邊開始吧! - 好好玩FUNIT

宜蘭早餐 |正常鮮肉小籠包 · 宜蘭早餐|白雲山鹿 · 宜蘭早餐|精藝中式早餐 · 宜蘭早餐|力行–金丹,僅此一家絕無分店 · 宜蘭早餐|城隍早餐店 · 宜蘭早餐|羅東帝爺 ... 於 www.welcometw.com -

#46.宜蘭傳統早餐2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ...

宜蘭市區 一開門就排隊的中式傳統早餐「長弘早點」,多年來不變的傳統美味及平實的價格,長弘早點一直深受地... 【宜蘭市區】文昌豆漿- 古早味的樸實早點,平價份量大. 於 year.gotokeyword.com -

#47.自由廣場》感恩良心店家 - 自由評論網

... 台北市中山區的「慢慢早」早餐店、新北市三重區的「新竹吳家鴨香飯」、 ... 早餐店、台南市「昱品鐵板燒」、宜蘭市宜中路的「午禾魚丸米粉」。 於 talk.ltn.com.tw -

#48.【宜蘭市美食】城隍早餐-控肉飯、生煎包 - 鎖住的熊-食旅記

【宜蘭市美食】城隍早餐來到宜蘭市想吃些傳統早點, 除了各家麵食的炸醬麵+餛飩湯外, 位在城隍街上的城隍早餐,控肉飯、生煎包、蛋餅等, ... 於 luckbear.pixnet.net -

#49.[高雄] 康橋商旅光榮碼頭館免費宵夜早餐超豐盛近輕軌自強夜市 ...

下次有機會我們還是會選擇康橋商旅光榮碼頭館,其他有宵夜的分館我們也都想住,cp值很高啊! @猴子【東】遊記. 康橋商旅光榮碼頭館 地址:高雄市苓雅區 ... 於 www.adongm.com -

#50.南屯區早餐- 2023

南屯區早餐04.05.2023 Administrator 南屯區早餐南屯區早餐. com 旅遊指南宜蘭景點玩起來,美味早餐當然也要吃啦宜蘭市區有超多特色早點,重點是都非常好吃精藝中式 ... 於 hanukkah.pw -

#51.[台北美食]阜杭豆漿必點品項(附2023菜單)/省時輕鬆排隊秘訣 ...

好奇像阜杭豆漿這樣的傳統早餐店為何會吸引一堆人花1.2個小時來排隊,還有來阜杭豆漿必點有哪些,所有菜單品項一次告訴你。 阜杭豆漿地址:台北市中正 ... 於 www.tiffany0118.com -

#52.【宜蘭美食】宜蘭早午餐早餐|早起鳥兒專屬懶人包中式早點羅 ...

【宜蘭市】 美好時光、小火車咖啡、日初食氛、日暮晴蔬食早午餐、巴黎塔早 ... 隱身於礁溪市區,多走幾步路就能吃到美食,明天的早午餐就來吃看看吧. 於 kafkalin.com -

#53.有招牌手工煎餃、焢肉飯,就在宜蘭市的城隍早餐。

宜蘭市 人氣中式早午餐店,要排隊的「城隍早餐」。 正所謂一日之計在於晨,很多不錯的宜蘭美食都集中在早餐時間,這篇要介紹的城隍早餐就是其中一。城隍早餐是宜蘭市區 ... 於 mecocute.pixnet.net -

#54.宜蘭早餐-標籤文章彙整。 @愛吃鬼芸芸

標籤: 宜蘭早餐 · 美津早餐店蘇澳無名早餐店,粉漿蛋餅、肉包是招牌(姊姊食記) · 白雲山鹿,礁溪人氣早餐店,想吃請早! · 城隍早餐,最著名的是超大控肉飯糰 ... 於 aniseblog.tw -

#55.優雅日系情調南京三民咖啡廳,好吃早午餐甜點肉桂捲 - 莎莉哈小姐

好美好好拍的京都風台北咖啡廳,吃個早餐整個人也優雅起來~ 大推提拉米蘇咖啡,不收服務費也不一定要點一杯飲料喔! 前幾天到南京三民站吃早午餐, ... 於 saliha.pixnet.net -

#56.【宜蘭必吃~60年老店古早味早餐】大推滷控飯很超值!跟著在 ...

這間傳統早餐店宜蘭市內也算是響叮噹的老店之一咧! 於 tw.travel.yahoo.com -

#57.宜蘭美食~向陽早午餐。甜點。下午茶。宜蘭市早午餐推薦 ...

一進門樓梯下方的花牆,樓梯走上去才是餐廳喔! 2樓用餐區. 喜歡這區塊的感覺. 廁所外 ... 於 jean172.pixnet.net -

#58.【宜蘭早午餐精選】持續更新~樂多廚房/金香堡/艾德堡/樸樂 ...

位於羅東市區,有 20 幾年歷史的早餐店,也是羅東在地人必吃的早餐!! 其實「金香堡」就是類似土司夾堡,兩片吐司中間放滿料,然後放到機器裡熱壓, ... 於 www.chenchao.com.tw -

#59.【宜蘭美食】宜蘭市必吃早午餐:茉尼好食光@ 初心小格

[茉尼好食光]是一間很有氣質的早午餐店,更是宜蘭市區絕不可錯過的必吃早午餐店。 [茉尼好食光]位於農權路三段的寧靜住宅區,鄰近宜蘭文化中心, ... 於 sinea100.pixnet.net -

#60.宜蘭市早餐

宜蘭市早餐 Iphone 熱點藍芽. 梅月季节. 長崎蛋糕英文. Rimowa 台灣官網教學. 孔明三氣周瑜. 菜っぱ_1型糖尿病. 通霄古厝. 於 553877318.skolatv.cz -

#61.宜蘭特色早餐

趕快跟著小編的腳步,一起吃透透宜蘭市早午餐吧! ... 吃的,卡夫卡從小在宜蘭舊城市區打滾,推薦大家宜蘭小吃美食清單,循著美食小吃地圖,宜蘭市區 ... 於 voila.lv -

#62.嗄嗄叫早餐店~羅東老店推薦手工蛋餅陳小可的吃喝玩樂

店家資訊地址:260宜蘭縣宜蘭市和睦路1 16號號宜蘭羅東美食早餐店 ... 窩客島>宜蘭巿區早餐食至名龜招牌必點黯然銷魂油飯/宜蘭城隍廟旁文青早餐-宜蘭羅東早餐推薦 ... 於 59vvjm4o.dentystadomaradz.pl -

#63.【食記】宜蘭 早餐店 民國40年創立的傳統早餐店城隍早餐

是什麼魔力能讓宅男早上5點半起床,特別開車到宜蘭吃早餐? 一間開了超過60年的早餐店,位於宜蘭市的城隍早餐,就連濕濕冷冷的天氣,也大排長龍。 於 sandyblog98.pixnet.net -

#64.宜蘭市美食-城隍早餐–黃金煎餃飽滿多汁

宜蘭市 美食--城隍早餐這次為了要去住芯園我們選了比較少人的週五出發,要出發的前幾天我問阿良這次來宜蘭有沒有特別想吃啥他老大爺只回我一句話阿 ... 於 www.cythia0805.com -

#65.宜蘭市傳統早餐彙整 - 桃桃's旅人手札

宜蘭市區 一開門就排隊的中式傳統早餐「長弘早點」,多年來不變的傳統美味及平實的價格,長弘早點一直深受地方鄉親的喜愛;離小吃名店「正好鮮肉小籠包」很近,早餐連吃 ... 於 momotravel.tw -

#66.宜蘭早餐 - 樂活的大方

[宜蘭市美食] 復興路炸醬麵@ 在地人激推便宜又好吃,香氣十足的炸醬麵店,餛飩丸湯也很讚,宜蘭早餐推薦 · 宜蘭美食推薦 · 宜蘭市區內的復興路炸醬麵,以便宜好吃又大碗 ... 於 www.bigfang.tw -

#67.[食記] 宜蘭大學周邊新開的早餐店,環境清幽之餘,餐點好吃又 ...

晨間廚房好吃嗎/宜蘭大學周邊美食/宜蘭市區早餐推薦|晨間廚房宜蘭農權店. 253. 請往下繼續閱讀. 於 letitia11016.pixnet.net -

#68.[麥當勞] 2023 最新菜單價格, 超值全餐套餐價目表(5月更新)

限期開賣35天!早餐就吃麥當勞100%「雙層麥香魚」. 於 yoti.life -

#69.【宜蘭宜蘭市】宜蘭市區俏鬍子早午餐一大早就營業的早午餐廳

大家好,我是艾兒比每年過年都匯到宜蘭親戚家走春過年期間很多店家都休息,好不容易找到看起來還不錯的早午餐俏鬍子早午餐位在宜蘭市中心, ... 於 zebrapen11.pixnet.net -

#70.精藝中式早餐 宜蘭縣宜蘭市崇聖街84號⏱️4:30-中午 ... - TikTok

1.6K 個讚,來自阿翔吃貨日記(@hsiang_food.travel) 的TikTok 影片:「 精藝中式 早餐 宜蘭縣 宜蘭市 崇聖街84號⏱️4:30-中午(週一日公休)#宜蘭# ... 於 www.tiktok.com -

#71.【宜蘭。食】杰西啃早餐*宜蘭在地,有鴨賞入菜的早餐店@ 小 ...

杰西啃早餐(宜蘭店)地址:宜蘭縣宜蘭市大坡路一段2號電話:03-928-8756營業時間:6:00-13:00 (每週一公休,連假順延) 我家避開雪隧假日塞車潮最好的辦法就是:早點出發 ... 於 blog.xuite.net -

#72.分享21間宜蘭市美食小吃,平價好吃又實在,真的強!

這次Ann和榜哥就帶著蔬果姐妹來到我們不常來訪的宜蘭市區吃吃喝喝,也順道走訪了 ... 位在宜蘭城隍廟正對面的這家麵店,可見不少在地人來這吃早餐、早 ... 於 haohui2017.com -

#73.標籤: 宜蘭早餐 - 陳小可的吃喝玩樂

宜蘭早餐:滿晴食間,三明治飯糰創意料理~羅東早午餐推薦! ... 宜蘭市的宜蘭高中旁開了一間多士號碳烤吐司宜蘭店,從台中逢甲夜市發跡的多士號碳烤吐司這幾年不斷的 ... 於 www.mecocute.com -

#74.宜蘭早餐這裡吃,8間超人氣宜蘭早點排隊名店! - 滿分的旅遊札記

宜蘭早餐 這裡吃,8間超人氣宜蘭早點排隊名店! · 宜蘭早餐|白雲山鹿 · 宜蘭早餐|蒔花咖啡 · 宜蘭早餐|正常鮮肉小湯包 · 宜蘭早餐|精藝中式早餐 · 宜蘭 ... 於 fullfenblog.tw -

#75.都到了宜蘭,早餐隨便吃吃就太可惜啦!在地鄉親激推的5家 ...

都到了宜蘭,早餐隨便吃吃就太可惜啦!在地鄉親激推的5家早餐名店,吃過的都讚不絕口 · 嘎嘎叫(特製蛋餅) · 東方豆漿 · 立早餐 · 倉庫早午餐 · 老食 · 金味坊. 於 www.storm.mg -

#76.早餐】城隍早餐店|傳統中式早餐,人氣排隊美食,宜蘭早餐推薦

位於宜蘭市區的城隍早餐店,至今已經開業超過一甲子. 銅板價、份量足、味道不錯,是當地的人氣排隊美食! 必點爌肉飯+半熟蛋、蛋餅、煎餃~. 早餐 ... 於 ieatravel.com -

#77.【宜蘭市區】文昌豆漿 | 宜蘭早餐 - 旅遊日本住宿評價

宜蘭早餐,大家都在找解答。 各位格友日安~ 要介紹私心最喜歡的宜蘭早餐店- 文昌豆漿回訪了二次,吃了不少餐點,才生出這篇食記XDXD 文昌豆漿位於宜蘭市文昌路40號, . 於 hotel.igotojapan.com -

#78.宜蘭美食|豆漿姑早餐,大排長龍都是為了宜蘭古早味粉漿蛋餅!

每次到宜蘭吃早餐最喜歡的就是古早味粉漿蛋餅,濃厚超有飽足感的懷舊味道,便宜又美味!這次準備到福山植物園前先在宜蘭市區的豆漿姑早餐本店用餐,三 ... 於 shichia17.blogspot.com -

#79.宜蘭早餐推薦的文章和評論 - 痞客邦

宜蘭早餐推薦 · 《宜蘭•食》宜蘭市必吃美食小吃|宜蘭早餐必吃推薦|宜蘭市區古早味炸醬麵~文昌 · [食記] 宜蘭大學周邊新開的早餐店,環境清幽之餘,餐點好吃又有CP值,連住礁. 於 www.pixnet.net -

#80.缺蛋…宜蘭知名蛋餅早餐店沒開門引關注業者曝部分品項暫停

宜蘭市 一家知名早餐店經常有網友及部落客介紹,這家店的蛋餅非常好吃,今天早上被網友發現沒有開門營業,擔心是否缺蛋造成壓力?... 於 udn.com -

#81.宜蘭人帶路,精選6間在地人氣早餐店,吃飽喝足才能遊山玩水

城隍早餐店 · 正好鮮肉小籠包 · 力行早餐 · 一日一粥九宮格 · 老張早餐吧 · 日日拌飯丸. 於 imreadygo.com -

#82.傳統早餐店才對味?他讚「超商1物」根本完勝網掀兩派論戰

生活中心/周孟漢報導「早餐」是不少人每日必吃的1餐,也是許多人一整天的活力來源, ... 對此,就有網友好奇大家是屬於早餐店派,還是超商早餐派? 於 www.ftvnews.com.tw -

#83.【宜蘭美食】力行早點|宜蘭早餐|宜蘭小吃|手工蛋餅|

而我們人類當中最重要的早餐更是不可或缺,由在地人激推的「力行早點」可是宜蘭相當火熱的美食之一,店址就在市區的力行路上,鄰近力行國小,每到早餐 ... 於 meidin.tw -

#84.【台灣宜蘭】 力行早餐|好久不見的河粉蛋餅夾著爆滿的豆芽 ...

這天是格夫婦的三天兩夜宜花小旅行的第一天,. 我們打算直接驅車到花蓮市區,但是這樣一路開過去不休息也未免太無聊,. 所以格夫婦選擇到宜蘭吃早餐,一方面也比較可以 ... 於 gertaitai.com -

#85.【宜蘭食記】日初食氛自家烘焙手作美味!早午餐套餐只要110 ...

宜蘭美食不乏各式特色小吃,但近幾年最火紅的應該就屬「到宜蘭吃早餐」這件事了. 從礁溪、宜蘭市到羅東,超多間賣早餐、早午餐的店,這次要和大家推薦 ... 於 tenjo.tw -

#86.宜蘭市區早餐- 2023

宜蘭市區早餐 木布丁竹北消防車家康木村.印尼食譜書家康木村新加坡生活薪資Spinner dolphin 海豚.無錫小籠包Spinner dolphin 海豚Work hard play hard 名言Iphone xs使用 ... 於 hapless.pw -

#87.宜蘭縣早午餐. 向陽早餐

宜蘭早午餐推薦, 向陽早午餐位在宜蘭市區跟宜蘭火車站很近,,店內氛圍跟裝潢都很 ... 向陽早午餐地址: 宜蘭縣宜蘭市民族路248號營業時間:周一到周 ... 於 kzu.institut-juilliottes.fr -

#88.宜蘭大學/早午餐【日暮晴蔬食早午餐】創意又平價的特色早 ...

推薦原因: 埔里在地特色早餐,鹹油條獨特好吃注意事項: 假日人多要排隊等,可以先電話. [茉尼好食光]是一間很有氣質的早午餐店,更是宜蘭市區絕 ... 於 paa.mesongomera.es -

#89.宜蘭火車站早午餐. 宜蘭向陽早午餐 - Data Spartan

隱身在宜蘭市區植物環繞超美建築,沒說還以為是哪位政商名流的別墅,原來這棟非常漂亮的兩 ... 宜蘭美食- 向陽早午餐地址: 宜蘭縣宜蘭市民族路248號 ... 於 dataspartan.es -

#90.宜蘭在地70年人氣早餐店,來碗便宜好吃的焢肉飯加荷包蛋吧!

創立於民國40年的「城隍早餐」是宜蘭市裡的人氣早餐老店, 小涵的宜蘭朋友極力推薦。這裡賣的除了豆漿、蛋餅、油條、飯糰外,不能錯過的就是一碗 ... 於 minghan118.pixnet.net -

#91.宜蘭輕食早午餐。傳統早點|11家食記分享

羅東鎮輕食早午餐。3家 · 宜蘭市傳統早餐。1家 · 礁溪鄉傳統早餐。1家 · 頭城鎮輕食早午餐。1家 · 頭城鎮傳統早餐。1家 · 壯圍鄉傳統早餐。1家 · 員山鄉輕食早 ... 於 margaret.tw -

#92.煙波宜蘭館| 宜蘭網美住宿飯店推薦

煙波宜蘭館透過空間設計,打造成網美住宿飯店,每個角落都是最佳拍照點。首創晚入住晚退房服務,兩個入住時段供選擇,對不同需求的顧客推出多元的住宿優惠專案, ... 於 yilan.lakeshore.com.tw -

#93.早午餐宜蘭卡夫卡愛旅行- 宜蘭向陽早午餐 - Oegs

相對舊市區似乎沒甚麼早午餐,大多是傳統的早餐店。那邊其實也有個佛光大學的城區部宿舍蘭苑,學生雖然不像宜大那麼多,但總是要開口吃飯。 於 oegs.apzoo.pl -

#94.【宜蘭礁溪】劉家早點|便宜好吃的傳統早餐,古早美味粉漿蛋餅

最近很喜歡傳統早餐店,這次就來介紹宜蘭礁溪的劉家早點,劉家早點是經營三 ... 【宜蘭市區】久千代海鮮百匯餐廳|紅遍全台的高CP值海鮮吃到飽,蒸、 ... 於 www.fatnyanya.com -

#95.太平山國家森林遊樂區入口網-房型介紹-太平山莊

房間設施及服務: 進房時間當日下午15:00以後,退房間翌日上午11:00以前。 住宿附贈當日晚餐及翌日早餐。 供 ... 於 tps.forest.gov.tw -

#96.宜蘭城隍早餐 - muszyna.pl

關於宜蘭市城隍早餐店的內容與資訊有22篇Facebook的貼文內容其中有Lala妞s菈菈SOLO的玩樂指南Sammy 山米 ... 位於宜蘭市區的城隍早餐店至今已經開業超過一甲子. 於 muszyna.pl -

#97.【宜蘭早午餐】”蘋果花開”。學生族的福音,宜蘭市區便宜又大 ...

相對舊市區似乎沒甚麼早午餐,大多是傳統的早餐店。 那邊其實也有個佛光大學的城區部宿舍“蘭苑”,學生雖然不像宜大那麼多,但總 ... 於 qqhair.tw -

#98.宜蘭早餐必吃推薦|宜蘭市區古早味炸醬麵~文昌炸醬麵

宜蘭 在地人都推薦必吃的美食小吃店文昌炸醬麵絕對是宜蘭炸醬麵老店代表來到宜蘭吃早餐絕對不能錯過這間店店家口味上雖然不是很特別但吃起來就是很傳統 ... 於 kingyang2011.pixnet.net