宜蘭鬥毆的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蘇銘翔寫的 生活法律刑不刑(8版) 和林育德的 李鼇殺人事件都 可以從中找到所需的評價。

另外網站違反群聚再一起!宜蘭新月11人深夜鬥毆警方逮人移送法辦也說明:宜蘭 縣新月廣場外昨(21)日晚上11點左右有民眾聚集鬥毆,警方獲報趕往現場取締,經查是邱男懷疑女友與男同事曖昧,找男同事談判,雙方撂人發生肢體 ...

這兩本書分別來自書泉 和 所出版 。

中央警察大學 犯罪防治研究所 周文勇所指導 林盈如的 街頭聚眾鬥毆成因與警察防制作為之研究 (2020),提出宜蘭鬥毆關鍵因素是什麼,來自於聚眾鬥毆、檢警聯繫、第三造警政、防治策略。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 美術學系 白適銘所指導 郭朝淵的 臺灣當代藝術中的身體暴力表現 (1980-2020) (2020),提出因為有 臺灣美術史、暴力、身體暴力、臺灣當代藝術、痛感、快感的重點而找出了 宜蘭鬥毆的解答。

最後網站宜蘭街頭13人暗夜大亂鬥為逃離現場開車「輾爆」對方頭 - 鏡週刊則補充:宜蘭 縣羅東鎮今日凌晨發生酒後街頭鬥毆事件,宋姓7人、沈姓3人兩方人馬在街頭互毆,過程中,宋姓一方因人多勢眾,打完人要躲避警方追緝時, ...

生活法律刑不刑(8版)

為了解決宜蘭鬥毆 的問題,作者蘇銘翔 這樣論述:

不管是一時衝動或是無心之過,一旦觸犯刑事案件,後果難以想像! 現今社會犯罪案件層出不窮,保障生活相關的權利與義務更加重要! 本書分為兩性、網路、交通、經濟四大生活主題, 以真實或生活常見案例引出法律問題,再就法律問題深入解析, 並教您運用刑事訴訟程序保障自身權益。

街頭聚眾鬥毆成因與警察防制作為之研究

為了解決宜蘭鬥毆 的問題,作者林盈如 這樣論述:

近年來,全國各地接連發生街頭聚眾滋事鬥毆事件,案件發生頻率亦逐漸升高,治安狀況亮起了紅燈,隨著科技的進步,聚眾鬥毆案件之態樣亦有所改變,邇來所發生之多起聚眾鬥毆案件,滋事份子多透過社群通訊軟體進行號召,短時間串連集結多數人,此種型態不易事先防範,遂時常演變成大規模的亂鬥情事,嚴重地影響社會治安,亦造成民眾對於警察執法信心的喪失。 為了防制街頭聚眾鬥毆事件,即時壓制是類犯罪,有效打擊潛在組織性犯罪,本研究透過訪談外勤基層員警、中階幹部,以及偵查隊業務承辦人,了解現階段實務上所發生之聚眾滋事鬥毆案件原因為何,分類歸納後彙整實務上對於事前、事中、事後所採用之處置方式,藉此研擬相關之防制政

策。 本研究發現目前聚眾鬥毆現況所顯現出來之現象面:這是一種臨時、突發性且暴力性的活動,期許透過不同法治機關互相予以支持及協助,得以提高新修正刑法所欲保護之法益,具體之策略建議將著重在減少檢察體系與警察機關兩者之間對於法律上認知及解釋的差異性,建立檢警橫向聯繫之溝通管道,同時利用第三造警政功能約束特種營業處所之業者,以收遏阻之效,並強化教育警察蒐證之重點,藉以提高檢方的起訴率,進一步加強警察執法上的作為。

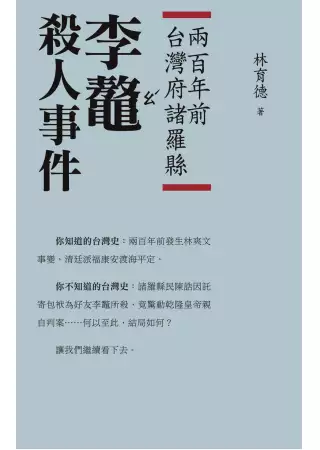

李鼇殺人事件

為了解決宜蘭鬥毆 的問題,作者林育德 這樣論述:

你知道的台灣史: 兩百年前台灣發生林爽文事變,清廷派福康安渡海平定。 你不知道的台灣史: 諸羅縣民陳誥因託寄包袱為好友李鼇所殺,竟驚動乾隆皇帝親自判案…… 何以至此,最後結局如何? 讓我們繼續看下去! 兩百年前台灣府諸羅縣── 李鼇殺人事件 乾隆五十一年,發生在台灣的林爽文起義震動了萬里之外的北京,撤換了多名畏縮不前的官員後,朝廷最終委派陝甘總督福康安率領十萬大軍渡海平亂。 就在林爽文兵臨諸羅城下之際,諸羅縣民陳誥,將裝有金銀細軟的包袱託給了好友李鼇代為保管,自己出城避難去了。 戰亂平定之後,陳誥找李鼇要回包袱,沒料到李鼇翻臉不認帳,陳誥反而惹來殺身

之禍…… 要命的包袱始終沒找到,殺人犯逃了,縣令想吃案,知府小題大作,竟上奏驚動乾隆皇帝欽批,結果有人因此掉了腦袋,有人丟了官發配新疆……。 作者簡介 林育德 生於宜蘭,曾任《工商時報》攝影記者、《人間》雜誌採訪編輯,現居北京。 著有《記憶郵遞:百年前發自中國的50封明信片》,《記憶版圖》繁、簡體版。

臺灣當代藝術中的身體暴力表現 (1980-2020)

為了解決宜蘭鬥毆 的問題,作者郭朝淵 這樣論述:

近年來,「暴力」一直是成為全世界的重要關鍵字之一。暴力不僅出現在人們日常生活的霸凌、鬥毆、抗爭,也會在國際間出現更大型的暴力行動,如恐怖攻擊、戰爭等等。當藝術作為一種社會與現實世界的反映時,自古至今,不斷有各種暴力相關題材的作品面世,過去這些題材被包裝在神話、聖經故事、書籍插畫、戰爭畫、雕刻、攝影等等不同的藝術形式之中,在進入當代之後,暴力也不斷出現在其他純藝術之外的領域,如電影、戲劇、漫畫、動畫、電玩等等。這些作品往往連結著人類的道德、政治、歷史、生死等觀念,而藉由了解臺灣當代藝術中如何呈現暴力的形式,將有助於理解當代藝術與早期藝術史的承接關係。 儘管在西方藝術史或中國當代藝術中都已

經有了與暴力相關的主題研究,臺灣藝術史中對於藝術與暴力之間的相關研究卻仍然付之闕如。在臺灣藝術史中,這些研究散落在國家主體性、女性主義、風景繪畫等等不同的子題中,至今並未有一個較為完整的論述出現。 為了試圖釐清臺灣當代藝術與過去臺灣藝術史中暴力表現形式的承接關係,本研究以西洋美術史作為參照,首先將暴力的相關作品與理論中,統整出「快感」與「痛感」這兩種常見的暴力表現形式,接著梳理臺灣自1980年以前的暴力相關視覺材料,包括早期原住民的藝術創作、荷西時期的銅版畫、日治時期的聖戰美術、民俗信仰中地獄圖的暴力敘事、二次戰後的寫實木刻版畫,再到解嚴前的社會寫實電影中的較為廣泛的暴力表現形式等等,作為進

入當代之前的統整研究。而在1980年之後的當代藝術中,本論文將主題逐漸聚焦於身體暴力的表現形式,參照電影、電視對於暴力程度的分類,作為判別作品中是否呈現暴力的依據。藉由早期藝術史與當代藝術史之間的圖像研究,分析這些過去曾出現的暴力表現方式與題材如何被後來的當代藝術家所延續、發展。 本研究發現,在歸納臺灣當代藝術中身體暴力表現形式時,若以解嚴時期作為界線,似乎隱然有一種世代間的差異。解嚴前出生的藝術家偏向於運用強烈的身體暴力表現,來提出對於政治、社會的批判;而解嚴後的藝術家則偏向較為軟性的訴求,使得身體暴力更難出現在年輕藝術家的創作之中。以圖像的形式來說,身體暴力的表現經常帶有策略性,而透過西

洋藝術史或是東方藝術史中的經典圖像來傳達時,則更容易被觀眾所認同,進而達到宣傳藝術家理念的目的。

想知道宜蘭鬥毆更多一定要看下面主題

宜蘭鬥毆的網路口碑排行榜

-

#1.鋁棒打到扁!債務糾紛竟往死裡打宜蘭19歲男重傷顱內出血

宜蘭 縣員山鄉1名19歲吳姓男子本月17日入伍當兵,11日凌晨卻被人發現,遭人持棍棒痛毆至顱內出血送醫急救,鄰居聽到打鬥聲 ... 就是台中鬥毆案的翻版」. 於 tw.appledaily.com -

#2.腳踏車與糖煮魚 - Google 圖書結果

... 之際同樣當時日軍為了就近殲滅太平洋中的美國艦隊在宜蘭市南邊闢建神風特攻隊自 ... 這些民工或受刑人工作粗重又吃不飽睡不好難免脾氣暴躁動輒相互鬥毆打群架逼使 ... 於 books.google.com.tw -

#3.違反群聚再一起!宜蘭新月11人深夜鬥毆警方逮人移送法辦

宜蘭 縣新月廣場外昨(21)日晚上11點左右有民眾聚集鬥毆,警方獲報趕往現場取締,經查是邱男懷疑女友與男同事曖昧,找男同事談判,雙方撂人發生肢體 ... 於 news.ltn.com.tw -

#4.宜蘭街頭13人暗夜大亂鬥為逃離現場開車「輾爆」對方頭 - 鏡週刊

宜蘭 縣羅東鎮今日凌晨發生酒後街頭鬥毆事件,宋姓7人、沈姓3人兩方人馬在街頭互毆,過程中,宋姓一方因人多勢眾,打完人要躲避警方追緝時, ... 於 www.mirrormedia.mg -

#5.宜蘭深夜打人「球棒都打到凹陷」!1男重傷倒地他秒開車逃跑

宜蘭 員山鄉11日凌晨發生一起鬥毆事件,警方獲報趕抵現場發現,一名吳姓男子受傷倒臥在地,趕忙通知救護人員到場,同時也根據監視器畫面掌握犯嫌身分, ... 於 www.ettoday.net -

#6.無視三級防疫警戒就為吃醋新月廣場前演群毆11人送辦 - 宜蘭大 ...

(影音新聞) https://youtu.be/juuZ-lMiaA0 (記者洪方生/宜蘭市報導)宜蘭市神農路2段新月廣場前,昨(21)日深又發生群毆事件,邱姓男子懷疑女友與吳姓 ... 於 www.bignews.tw -

#7.國立宜蘭大學校方放任打人球員上場比賽,毫無作為 - Dcard

4/26(一)國立宜蘭大學舉行系際盃籃球賽,比賽時雙方球員爭球過程中, ... 還是教練說今天環工同學這種行為不構成鬥毆所以他今天還是可以上場ㄟ還有 ... 於 www.dcard.tw -

#8.雲嘉南新聞 - 觀傳媒

提供各類新聞-宜蘭縣新聞、宜蘭在地新聞、國內新聞、宜蘭新聞、宜蘭旅遊、宜蘭美食、 ... 週邊,路檢及加密機動攔檢取締,防止酒駕行為,並即時防制街頭聚眾鬥毆事件。 於 www.watchmedia01.com -

#9.【Yilan City/ Yilan 宜蘭市/宜蘭】。泥鰍Hooliu。老宅咖啡店x文 ...

每一幢房子都承載著回憶就像永遠的傾聽者靜靜聆聽喜怒哀樂走在宜蘭市區的街道上外觀看似不亮眼但在簡單園藝裡藏著復古的招牌卻有吸引的魅力走進咖啡店 ... 於 tina22675682.pixnet.net -

#10.制止民眾鬥毆!宜蘭員警遭利器割傷 - Yahoo TV

凌晨1點多宜蘭頭城傳出有民眾鬥毆,警方獲報到場,雖然逮捕其中兩名嫌犯,但卻有員警意外掛彩,其餘共犯也駕車逃逸。 於 tw.tv.yahoo.com -

#11.8人打牌、11人鬥毆都算群聚裁罰 - 中華日報

防疫期間,八位民眾抱怨現在不能出門,才打牌解悶,現場並無賭資,因多人沒有戴口罩,依傳染病防治法函報衛生局裁罰。(警方提供). 記者林坤瑋∕宜蘭 ... 於 www.cdns.com.tw -

#12.爭風吃醋不甩防疫?兩男撂友聚眾鬥毆11人全遭法辦

國內疫情延燒已升三級警戒,宜蘭有民眾不待在家,昨日半夜竟然在新月廣場外聚眾鬧事。原來,邱姓男子懷疑女友與男同事曖昧,氣得... 於 udn.com -

#13.宜蘭收容所爆鬥毆鬧房移民署:函送5人法辦 - 民視新聞

媒體報導,移民署宜蘭收容所發生鬧房及收容人鬥毆事件,所方竟想私了。移民署今天表示,有收容人鼓譟推擠情事,但未脫離戒護區,已函送5人法辦。 於 www.ftvnews.com.tw -

#14.2014年6月29日下午1:23宜蘭深夜傳街頭鬥毆2男遭追砍重傷送醫

宜蘭 市28日晚間發生街頭鬥毆事件!2名男子從網咖離開時,突然遭到一群人持鐵棍、刀械追逐,2男被砍成重傷送醫,目前警方正深入了解案情並追查這群行凶嫌犯 ... 於 ronharriscsq.pixnet.net -

#16.警察與犯罪預防 - 第 310 頁 - Google 圖書結果

宜蘭 地檢以過失致死、傷害、家庭暴力案件或其他經評估適合本案者為優先順序;另外, ... 在臺北市植物園爆發一場群架鬥毆,衝突中,不同以往單純只是以 棍棒相向, ... 於 books.google.com.tw -

#17.鬥毆案宋嫌開車輾死人遭重判10年6個月| 宜蘭新聞網 - LINE ...

宜蘭 新聞網 發布於2天前• 宜蘭新聞網 ... 派人馬酒後發生激烈鬥毆,其中沈姓男子被對方持棍棒毆傷不支倒地,對方離去時遭車輛輾過,經送醫不治,案經宜蘭地方法院審理 ... 於 today.line.me -

#18.靠宜蘭餅翻身-新品像牛舌餅

【宜蘭餅食品有限公司】食品、劉鐙徽宜蘭餅、伴手禮、牛舌餅、喜餅、切達乳酪餅、狀元餅、日頭餅、特牛米香捲、禮盒、中秋節、月餅禮盒、新春 ... 作家/ 宜蘭餅報導. 於 www.i-cake.com.tw -

#19.14惡煞闖宜蘭五結民宿開槍擄4人押山區打斷骨丟包 - 中時新聞網

2021年8月3日 — 宜蘭五結鄉一家民宿昨(2日)發生擄人槍擊案。有14名持刀槍惡煞,昨天上午闖進五結鄉一處民宅內,朝著屋內6人一陣猛砍,甚至當場連開4槍,隨後將4名男子 ... 於 www.chinatimes.com -

#20.逛夜市互看不順眼2男持雙刀街頭追殺3民眾 - CTWANT

今年2月,陳姓與謝姓男子2人在宜蘭東門夜市,與另群陌生男子對視,懷疑對方挑釁,隨即到夜市旁的五金行 ... 今年2月雙方人馬因互看不順眼,當街鬥毆。 於 www.ctwant.com -

#21.宜蘭發生眾鬥毆打砍傷案警分局快速偵破 - 兩岸好報

【記者林明益/宜蘭報導】. 宜蘭市28日晚上20時許,在復興路2段發生宋姓被害人遭人毆打砍傷案件,造成被害人身體及頭部多處受傷,傷者經送陽明醫院後 ... 於 www.taiwandiginews.com.tw -

#22.鬥毆案宋嫌開車輾死人遭重判10年6個月 - 宜蘭新聞網

... 發生兩派人馬酒後發生激烈鬥毆,其中沈姓男子被對方持棍棒毆傷不支倒地,對方離去時遭車輛輾過,經送醫不治,案經宜蘭地方法院審理終結,21歲宋姓 ... 於 www.travelnews.tw -

#23.宜蘭移民收容所傳收容人鬥毆鬧事 - 華視新聞

內政部移民署宜蘭收容所,傳出收容人鬥毆及群起鼓譟,要求離開收容所的風波!4月下旬,收容所不僅發生越南收容人打傷穆斯林收容人的事件, ... 於 news.cts.com.tw -

#24.118期-宜蘭山區湖泊限定的天賜珍饈 蓴 - 蘭陽博物館

「蓴」音同純,又名「蓴菜」或「蒓菜」,稱得上是宜蘭山區最具特色的珍稀水生植物,沒有之一. 台灣有紀錄的原生維管束植物數量約5000種,其中將近一成的比例、300多種 ... 於 www.lym.gov.tw -

#25.泥鰍-宜蘭不限時咖啡廳老物收藏環境復古清幽戚風蛋糕超好吃

一直在我口袋名單的宜蘭咖啡廳「泥鰍」我也終於去到了! 泥鰍位於農權路上,算是宜蘭蠻市中心的地方一進到店裡就覺得:啊~這間真的是我的菜(連門口 ... 於 khithok.com -

#26.防疫期間11人聚眾鬥毆宜警立即逮人嚴辦

宜蘭 警分局於5月21日23時許接獲110轉報於宜蘭市神農路二段疑似有民眾室外 ... 與肢體衝突,查獲相關涉案人共11名,全案依刑法第150條聚眾鬥毆罪等罪嫌 ... 於 ntnews.com.tw -

#27.宜蘭收容所爆鬥毆鬧房移民署:函送5人法辦| 社會 - 中央社

媒體報導,移民署宜蘭收容所發生鬧房及收容人鬥毆事件,所方竟想私了。移民署今天表示,有收容人鼓譟推擠情事,但未脫離戒護區,已函送5人法辦。 於 www.cna.com.tw -

#28.宜蘭新聞網on Twitter: "【防疫期間聚眾鬥毆可依「聚眾鬥毆罪 ...

【防疫期間聚眾鬥毆可依「聚眾鬥毆罪」、「傳染病防治法」雙重裁處!】 → 圖文新聞: https://bit.ly/3oDk24c → 影音新聞: ... 於 twitter.com -

#29.治安無疫期集集分局破獲組織犯罪暴力集團 - 蕃新聞

記者謝新紐/南投報導)嫌犯謝○○自109年起擅組不法暴力犯罪組織,動輒挾其勢力對被害人以觀光客行車糾紛為由,操控手下街頭聚眾鬥毆滋事,蓄意挑釁 ... 於 n.yam.com -

#30.青少年尋仇宜蘭市區集體鬥毆@ blog :: 隨意窩Xuite日誌

一向給人純樸印象的宜蘭,最近治安亮起紅燈,兩派青少年疑似發生口角,在宜蘭市和礁溪鄉發生多次的械鬥事件,近百人在市區內集體鬥毆,追打轎車,嚇的店家 ... 於 m.xuite.net -

#31.鬥毆案宋嫌開車輾死人遭重判10年6個月 - beanfun!

鬥毆 案宋嫌開車輾死人遭重判10年6個月. ... 毆傷不支倒地,對方離去時遭車輛輾過,經送醫不治,案經宜蘭地方法院審理終結,21歲宋姓男子依殺人罪嫌判處有期徒刑10年6個 ... 於 beanfun.com -

#32.不管你月薪3萬還是25萬,聚眾鬥毆後,住的監獄都是一樣的

宜蘭 縣政府警察局網站描述. ... 修法前,聚眾鬥毆難以法之妨害秩序罪章成罪,已於去年12月已經完成修法,你敢聚眾鬥毆,我們就送你進去吃牢飯,就算你 ... 於 www.ilcpb.gov.tw -

#33.110-學校團隊 - 宜蘭縣永樂國小

校 長 曾文賢. 教導主任 陳玉如. 總務主任 趙元宏. 教務組長 林雅苓. 活動組長 簡宏璋. 一忠級任 傅心怡. 二忠級任 鄭淑娟. 三忠級任 陳宜潔 ... 於 www.yles.ilc.edu.tw -

#34.南澳鄉運衍生鬥毆案肇事者遭移送法辦【影音新聞】

宜蘭 縣警局蘇澳分局南澳所所長蔡承晏指出,有關昨(11)日下午15時南澳鄉運動會攤販區發生打架案,經警方調查後,主要為葉姓民眾與張姓民眾酒後之個案突發 ... 於 www.kamalan-news.com -

#35.宜蘭員山醫院

諮詢專線0800-770-885,宜蘭縣政府衛生局關心您! ... 活動地點:宜蘭員山醫療財團法人宜蘭員山醫院. 活動主題:愛~啡你莫屬(宜蘭教會感謝同工活動). 最新消息. 於 www.pumen.org.tw -

#36.宜蘭海景鞦韆-網美必去!壯圍廍後社區超人氣夢幻宜蘭打卡秘境

宜蘭 景點推薦!2018突然在IG爆紅的宜蘭秘境-壯圍廍後社區的宜蘭海景鞦韆。不管是有蔚藍海景與龜山島背景的鞦韆,還是拍出無敵海景的消波塊, ... 於 angelala.tw -

#37.「現在小孩下手都太狠了!」鋁棒都打凹宜蘭19歲男債務糾紛遭 ...

警方11日凌晨1點15分接獲報案指稱,員山鄉蘭城路段有人聚眾鬥毆。警方趕到現場後逮捕7名嫌犯,初步調查疑似因債務糾紛,才引起這場鬥毆事件,7人全被 ... 於 www.upmedia.mg -

#38.【宜蘭縣警察局防範聚眾鬥毆貫徹暴力零容忍】 | Facebook

宜蘭 縣警察局近日播出一隻「防範聚眾鬥毆」處置宣導影片,強調縣警察局不容暴力事件,影響社會大眾安居樂業的生活,片中將近半年來的社會事件擇重點匯整以為戒,並強調 ... 於 m.facebook.com -

#39.老婆與男同學飲酒丈夫不滿糾眾滋事三星警強勢快打壓制法辦

... 方人馬愈聚愈多,甚至暴發口角,警方見狀大聲喝阻以強勢壓制8 名男性現行犯並逮捕上銬帶回,全案依刑法妨害秩序聚眾鬥毆罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。 於 cenews.com.tw -

#40.台灣即時新聞 - Vexed.Me

中國言論審查近年來越管越嚴,近期微博網友熱議,影劇作品中的「殺」字也遭「河蟹」,紛紛被用「口」字替代,結果意外成為各種滑稽的句子,讓網友嘲諷「他口了62人後,把 ... 於 vexed.me -

#41.礁溪警分局查獲集體鬥毆10餘名涉案青少年到案 - 宜蘭縣政府

日前宜蘭發生一起青少年聚眾鬥毆事件,礁溪警分局經調閱路口監視畫面追查可疑車輛及調查現場遺留人、物證後,自昨(28)日起循線將涉案10多名青少年通知到案說明,分別依 ... 於 www.e-land.gov.tw -

#42.制止民眾鬥毆!宜蘭員警遭利器割傷 - 雪花台湾

制止民眾鬥毆!宜蘭員警遭利器割傷桃園警方昨天晚上攔檢了一部自小客,沒想到駕駛卻突然加速逃逸。還好員警適時使用交通錐將嫌犯攔下並順利逮捕, ... 於 www.xuehua.tw -

#43.違反群聚再一起!宜蘭新月11人深夜鬥毆警方逮人移送 ... - 理財寶

[記者蔡昀容/宜蘭報導]宜蘭縣新月廣場外昨(21)日晚上11點左右有民眾聚集鬥毆,警方獲報趕往現場取締,經查是邱男懷疑女友與男同事曖昧,找男. 於 www.cmoney.tw -

#44.宜蘭暗夜鬥毆「8打3」 打完還開車輾過!1男上半身遭重壓慘死

記者遊芳男/宜蘭報導. 宜蘭羅東鎮9日零時許發生酒後鬥毆事件,8男圍毆3男,打人後開2部車離去時,還輾壓過其中1名被害人,造成1死2傷。羅警徹夜偵辦4小時內逮獲涉案8 ... 於 www.bg3.co -

#45.「宜蘭五結民宿鬥毆」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「宜蘭五結民宿鬥毆」相關資訊整理- 2021年8月3日— 除了頭城警察中槍,五結鄉一處民宿也傳出槍響,20歲徐姓男子因與吳姓男子在民宿內飲酒時,發生金錢糾紛, ... 於 lovetweast.com -

#46.兩派人馬鬥毆一人疑遭仇家輾斃 - 真晨報

宜蘭 羅東九日宋姓男子等八人圍毆沈男三人,其中沈男疑遭對方開車輾過,傷重不治,衝突共造成一死二傷;警. 於 5550555.com -

#47.財團法人犯罪被害人保護協會臺灣宜蘭分會羅東鬥毆事件訪視

被害者於109年11月9日在羅東鎮天祥路,遭他人毆打倒地,涉嫌人於逃逸之際又以車碾壓倒地之被害者,不幸被害死亡,本分會在得知被害事件後,第一時間與 ... 於 www.ilc.moj.gov.tw -

#48.宜蘭東門夜市爆鬥毆尋仇!男當街拔刀狂追2人遭砍傷送醫

19日晚間10時許,宜蘭市東門夜市驚傳鬥毆尋仇案,2名男子遭手、背遭砍傷,現場血跡斑斑,當時正值夜市人潮最多時刻,不少民眾逛街用餐途中, ... 於 www.setn.com -

#49.青少年尋仇宜蘭市區集體鬥毆@ d625dd9的部落格

一向給人純樸印象的宜蘭,最近治安亮起紅燈,兩派青少年疑似發生口角,在宜蘭市和礁溪鄉發生多次的械鬥事件,近百人在市區內集體鬥毆,追打轎車,嚇的 ... 於 d625dd9.pixnet.net -

#50.宜蘭縣羅東鎮獅子會發生鬥毆事件,一人被車撞後昏迷。

宜蘭 縣羅東鎮獅子會發生鬥毆事件,一人被車撞後昏迷。 於 web.bc3ts.net -

#51.司法春秋-透視人物誌電子書第12期 - Google 圖書結果

... 警察局鼓山分局長、三民第一分局長、苓雅分局長、高雄港務警察局局長、宜蘭縣政府警察局 ... 並對於廉潔、公正、維護治安績效、集會遊行及街頭聚眾鬥毆處理等面向, ... 於 books.google.com.tw -

#52.嘉義超商鬥毆案真相曝光被害男原來也是加害人 - 台灣好新聞

嘉義市西區某超商門口昨(27日)晚發生鬥毆事件,民眾在網路流傳郭女及友人持棍棒毆打被害童男影片,雖警方稍早說明事發過程,但事實上整起案件卻有真相 ... 於 www.taiwanhot.net -

#53.陳肇興及其<陶村詩稿> - Google 圖書結果

... 與宜蘭、台北、桃園、鳳山並列為台灣清領時期「分類械鬥」最激烈的地帶40 。所謂「分類械鬥」,是清代官方文件中用來專指人民聚眾以武器相互鬥毆的事件41 ... 於 books.google.com.tw -

#54.放假就打架! 6人軍營門口打成一團爆衝突 - Tvbs新聞

宜蘭 蘇澳一處營區,7日晚間爆發打架衝突,士官跟友人一言不合當街打起來,據了解兩派人馬是外散宿時,在超商旁吃黑輪,回程起衝突,事後這兩群人都得 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#55.閩南語的雜菜麵 - Google 圖書結果

... 臺北縣新莊、樹林之粵人被迫遷移至桃園、中壢一帶,就是一例;道光年間,宜蘭的漳與泉粵 ... 引發族群間械鬥;乾隆四十七年因賭博而引起的鬥毆,開始了漳泉間的械鬥。 於 books.google.com.tw -

#56.不爽前妻與男子搞曖昧竟率眾毀損遭警制伏 - HiNet生活誌

警詢後洪等8人依聚眾鬥毆、侵入住宅、毀損、傷害等罪嫌移送地檢署偵辦。 市警四分局長王子雄說,對於轄內聚眾鬥毆案件,分局絕對嚴辦到底,呼籲民眾感情 ... 於 times.hinet.net -

#57.蘇澳鎮- 维基百科,自由的百科全书

蘇澳鎮(臺灣話:Soo-ò-tìn;客家话: Sû-o-chṳ́n)位於台灣宜蘭縣東南部,濱臨太平洋,是著名的蘇花公路及臺灣鐵路管理局北迴線起點,也是蔣渭水高速公路的終點,是往 ... 於 zh.wikipedia.org -

#58.釣客疑爭搶位置鬥毆1人身亡 - Taiwan News

中央社記者沈如峰宜蘭9日電)宜蘭1名羅姓男子與友人昨天到南方澳海灘釣魚時,疑似為了釣竿架位置與他人鬥毆,羅男慘遭打死,警方已將6人移送法辦。 於 www.taiwannews.com.tw -

#59.宜蘭收容所遭爆鬥毆鬧房事件移民署澄清:已函送5人究辦- 四方報

民間有媒體報導,宜蘭收容所收容人企圖脫逃,據該媒體報導,4月26日,收容所內約有超過30餘名收容人大肆鬧房,突破警戒區並與戒護人員發生衝突; ... 於 4wayvoice.nownews.com -

#60.醋男為愛拚命不甩防疫撂人毆情敵法辦11人 - 東森新聞

雙方11人通通帶回派出所偵辦,並函報衛生局,依《傳染病防治法》從重裁罰。宜蘭半夜11人聚眾鬥毆,全遭警送辦。(圖/翻攝畫面)警方調查,22... 於 news.ebc.net.tw -

#61.調查:去年治安滿意度降1成 - 台灣大紀元

中正大學犯罪研究中心14日公布「2021年臺灣民眾對司法與犯罪防制滿意度」調查結果。在1824位受訪者中,有近九成認為. 於 www.epochtimes.com.tw -

#62.花蓮數起糾眾暴力警逮主嫌等16人 - 更生日報

更生日報宜蘭花蓮台東新聞. ... 除了打架鬥毆搶地盤還打傷無辜路人花蓮警分局動員兵分20路拘提與搜索檢方聲押記者賴文康/報導近期花蓮市區發生數起糾 ... 於 www.ksnews.com.tw -

#63.警察機關執行社會秩序維護法之實證研究 - 第 155 頁 - Google 圖書結果

... 全案依公共危險、恐嚇、傷害、毀損罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦,另處理員警是否涉及縱放人犯 ... 而刑法第283條2聚眾鬥毆致人於死或重傷者,在場助勢之人,非須告訴乃論。 於 books.google.com.tw -

#64.旅樂序精品旅館站前五館 - 痞客邦

... 一人被刺傷,將7人依聚眾鬥毆罪嫌來移送。https://*/cts/societ..., ... 幾乎都維持五分鐘就一個班次往返台北宜蘭,從花蓮比賽完要到松山機場搭飛機 ... 於 ts43755d9b.pixnet.net