客製木框的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦雷包(雷曉臻)寫的 擬真度100%!懷舊食物羊毛氈全圖解:一次學會「包‧手作」的獨家技法!仿真混色X快速塑形,輕鬆做出29款復古生活小物 和李詩應,陳永綺暨團隊的 醫病大和解:協助醫師、護理師、藥師、社工師、醫檢師、醫院行政、病人和家屬一起學習同理關懷與自我保護之教育手冊(三版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站境式混搭風是什麼?設計師親授3手法:教你打造專屬風格 - 房產也說明:... 也因此,以客製化的角度出發,憑藉各種材質元素的混搭呈現,訂製出專屬每個人的品味風格。 ... 【設計手法三:以鐵件+木作,圍塑網美級打卡點】.

這兩本書分別來自蘋果屋 和方舟文化所出版 。

中原大學 建築研究所 陳宏銘所指導 呂亮穎的 分層模具輔助機械手臂織造 (2021),提出客製木框關鍵因素是什麼,來自於機械手臂製造、空間織造、分層模具、纖維材料。

而第二篇論文實踐大學 管理學院創意產業博士班 萧瑞麟、李慶芳所指導 劉潔菲的 認知導意:文物導覽中如何以溝通實務 重塑意會 (2021),提出因為有 導意、意會、框架、博物館導覽、認知的重點而找出了 客製木框的解答。

最後網站日本執政黨人士要求進一步放寬邊境防疫措施 - MSN則補充:【共同社2月19日電】日本執政黨內部18日關於新冠疫情對策有意見指出,首相岸田文雄提出的放寬邊境口岸防疫強化措施並不充分。

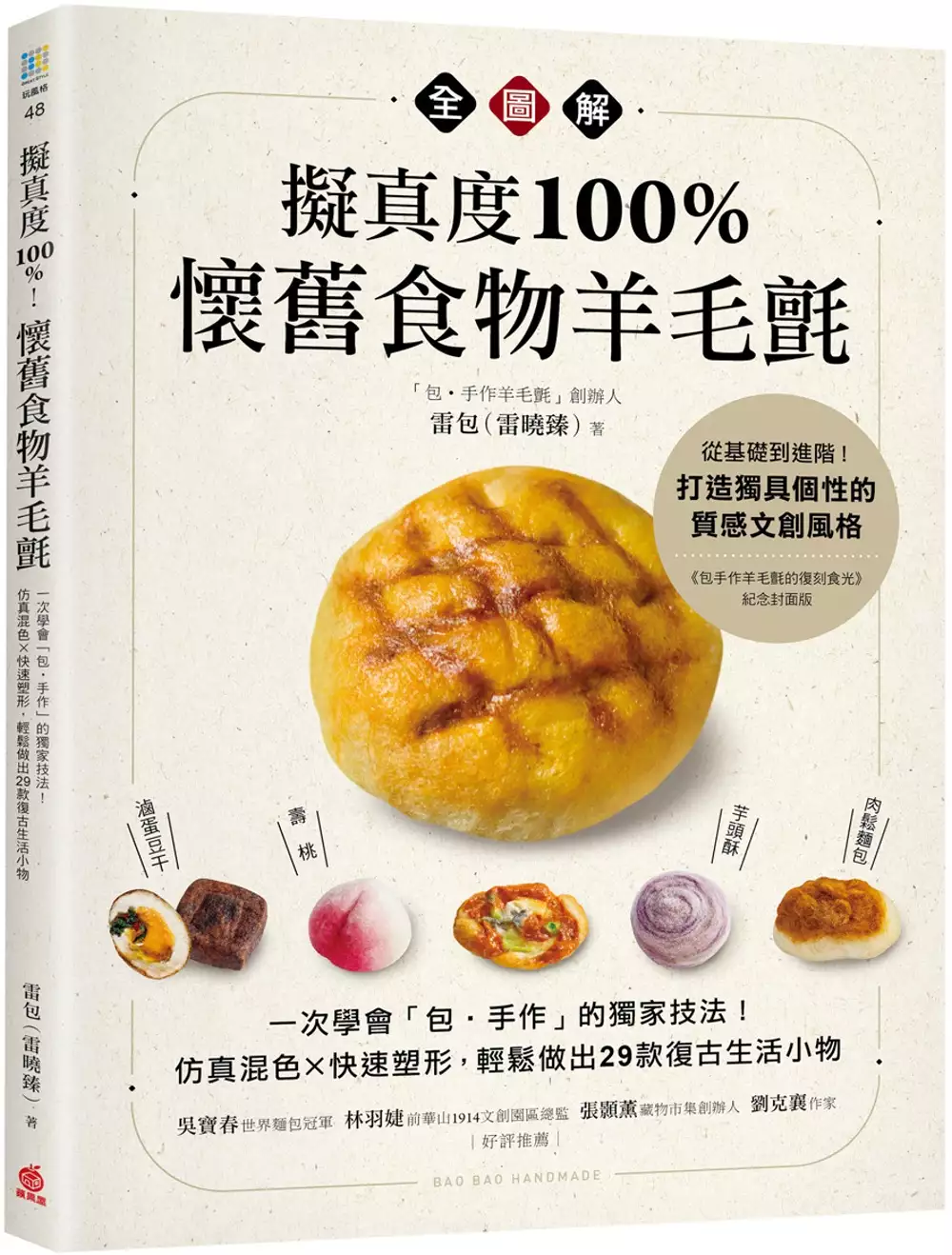

擬真度100%!懷舊食物羊毛氈全圖解:一次學會「包‧手作」的獨家技法!仿真混色X快速塑形,輕鬆做出29款復古生活小物

為了解決客製木框 的問題,作者雷包(雷曉臻) 這樣論述:

《包手作羊毛氈的復刻食光》紀念封面版,新裝登場! 超過萬人追蹤!被媒體譽為「羊毛氈界吳寶春」的包˙手作工作室, 首次推出「擬真食物羊毛氈」完整教學書, 帶你用基礎技法,維妙重現記憶中的好味! 第一本以「台灣古早味食物」為主題的羊毛氈書籍! ──榮獲臺灣文博會「文創精品獎」、誠品台灣「肖年頭家」的新勢力品牌。 ──世界麵包冠軍吳寶春、知名作家劉克襄、前華山1914文創園區總監林羽婕、藏物市集創辦人張顥薰,重磅推薦! 油亮亮的台式菠蘿、讓人想一口咬下的滿滿肉鬆麵包, 傳統辦桌必備的兔子豆沙包,剛出爐的燒餅油條、蔥油餅…… 你相信嗎?這些讓人流口水的美味,全都可以用羊

毛氈做出來! 本書集結「包˙手作羊毛氈工作室」最受歡迎的「古早味美食系列」, 在市集裡屢屢被搶購一空的台式麵包、傳統糕點、眷村美食作品,統統教給你! 雷包老師一步一步從基礎談起,拆解獨創的「漸層混色」、「分層組裝」等技巧, 教你用戳針和羊毛,逼真重現食物本身的「色澤、形狀、觸感」, 用想像不到的熨燙、上膠等簡單撇步,打破羊毛氈「毛面、硬實」的框架, 輕鬆做出擬真度100%,蓬鬆、Q彈、光亮的垂涎質感! 此外,做好後的成品不僅可愛,還可以依照需求自由加工, 變身實用的耳環、磁鐵、書夾等日常小物,打造充滿文創感的生活風格! 本書特色 【特色1】光「視吃」

就很幸福!30款超人氣食物羊毛氈圖解教學。 本書除了收錄有著酥脆表層、格紋烤痕的包˙手作代表作「菠蘿麵包」,更包含多款課堂、市集中最受歡迎的炸彈麵包、芋頭酥、滷蛋、豆干、蚵仔煎等,「不能入口,卻愛不釋手」的擬真美味! 【特色2】包˙手作的獨家技法!輕鬆打造更真實的食物顏色與質地。 雷包老師將在本書公開研究多年的獨門技巧!帶你用「捲毛塑形、分層組裝」保留羊毛Q軟特性、縮短製程,並利用不同深淺的「漸層混色」呈現自然色澤。做出從觸感、形狀到顏色都「真假難辨」的食物羊毛氈! 【特色3】新手適用的羊毛氈入門書!從工具選擇到製作過程完整解說。 從教學起家的雷包老師,將多年授課經驗集

結成書,以初學者的角度切入,除了說明羊毛、戳針等工具材料的選擇和應用外,更針對各步驟仔細拆解,搭配全步驟圖片,讓製作過程直覺式好懂,翻開書就能照著做。 【特色4】將羊毛氈融入生活!依照需求自由變化成每天的日常用品。 秉持著「手作一定要實用」的概念,本書不僅教你製作可愛的擬真食物,更教你延伸應用的方法!只要稍稍加工,就能任意將喜歡的作品改造成書夾、磁鐵、耳環飾品,打造專屬的復古風格小物。 【特色5】從台灣囡仔視角,透過羊毛氈體現最美好的在地人文風情。 本書作品的發想,大多源於雷包老師對兒時眷村的刻劃與想念。以羊毛氈記錄食物之於自己的故事,也留存童年的時代記憶,本書就像一本光陰

的故事,帶你走入台灣古早味的「食光隧道」。 各界名人,暖心推薦 【依姓名筆劃排序】 吳寶春║世界麵包冠軍 「在作者身上看見同樣對『麵包』的堅持與愛,也許體現的方式不同,但過程同是繁複、費心且需要充份投入的。很開心看見作者將記錄在地味、傳統文化做為一生的志業,在另一個領域用自己擅長的方式傳承好味道。」 林羽婕║前華山1914文創園區總監 「這本書乍看是一本羊毛氈教學的工具書,可是細看內容,會發現這更是一本關於一位眷村女孩闖天下的『故事書』。每一針、每一字、每一個作品,都包含了濃濃的情感。」 張顥薰║藏物市集創辦人 「雷包老師能夠出書,我感到非常高興,能將好的

創意與手藝傳承給更多人,是一件很棒的事,也希望雷包老師的心路歷程能激勵大家,勇敢創造屬於自己的生活。」 劉克襄║台灣作家 「維妙維肖的細膩之作,讓人乍看即驚豔而印象深刻,相當期待作者在未來掌握這一創作的獨特性,走出不凡的深邃藝術。」

客製木框進入發燒排行的影片

訂閱我的副頻道⬇︎

http://bit.ly/36gDKs7

訂閱3cTim哥頻道⬇︎

http://bit.ly/2MgPy4H

訂閱Tim嫂頻道⬇︎

http://bit.ly/2PEnHMZ

訂閱眾點旅人頻道⬇︎

http://bit.ly/2QaY1vS

我的Line@生活圈⬇︎

@3ctim

我的商城⬇︎

www.3ctim.com

分層模具輔助機械手臂織造

為了解決客製木框 的問題,作者呂亮穎 這樣論述:

由於數位時代與科技進步,數位織造在電腦補助應用上發展出許多複雜的造型,在織造上複雜程度由路徑決定,而複雜的路徑施工上相對困難,大多使用機械手臂等機具進行繁瑣的路徑纏繞與精準定位。現行織造建築應用上以司圖加特大學ICD/ITKE為主要技術發展,概念以減少模具使用量與大跨度之間對支撐及製造最具效率的製造方式,並依至今案例之組合方式分為單元構件(component)、混和系統(hybrid system)與連續製造(continuous),但在製程上大多使用多具大型機械手臂或需配合其他自定義機具使用,本研究除了減少模具使用外,同時減少機具使用量與操作簡易化降低織造施工的困難度,以單元構件與混和系統

組合方式進行大跨度的施作,去除以往單元組合之間的連接構件,單純以纖維材料做連續的組合。本研究數位製造上主要分為三個階段,從二維路徑操作機械手臂,定義織造基礎條件,並以各層纏繞錨點分層製作出分層模具,模具以類似擠出成形的方式擠出產生三維織造,以二維對應三維方式需互相對應路徑上的長度並增加移除層的使用,同時分析纖維材料上可接受的延展性誤差。第二階段由材料互承切入,纖維材具互承及勾線並繃緊時,其連接支撐性較佳,在二維路徑上則產生順序對應的三維互承,並依互承的層級分為L層層邊互承、H層對角互承與H層邊上點連線互承三種互承方式,互承路徑同時須產生附帶路徑以完成連續連線,附帶路徑同樣以能產生互承為主。第三

階段連續製造,以大跨度拱型型態製造,使用模具下移擠出方式創造單元之間組合的拱型角度,參考ICD2019:Spatial winding: cooperative heterogeneous multi‑robot systemfor fibrous structures對於連續製造分類本研究介於單元構件與連續製造的混合系統,以模具錨點限制不變量,即可產生連續性的變化。 機械手臂空間織造的方法,皆是須以模具纏繞製造,本研究改變模具對於以往製造的維度,由二維轉三維的2.5D分層模具方式簡易化機具使用及操作程度,使織造破除以往對於高技術及高費用的製造限制,成為常民化構築的可能性。本研究中,討論路徑對

於維度變化前後的型態影響,並整理出最有效率的構造流程,期待能提供後續分層模具織造設計討論面向參考。

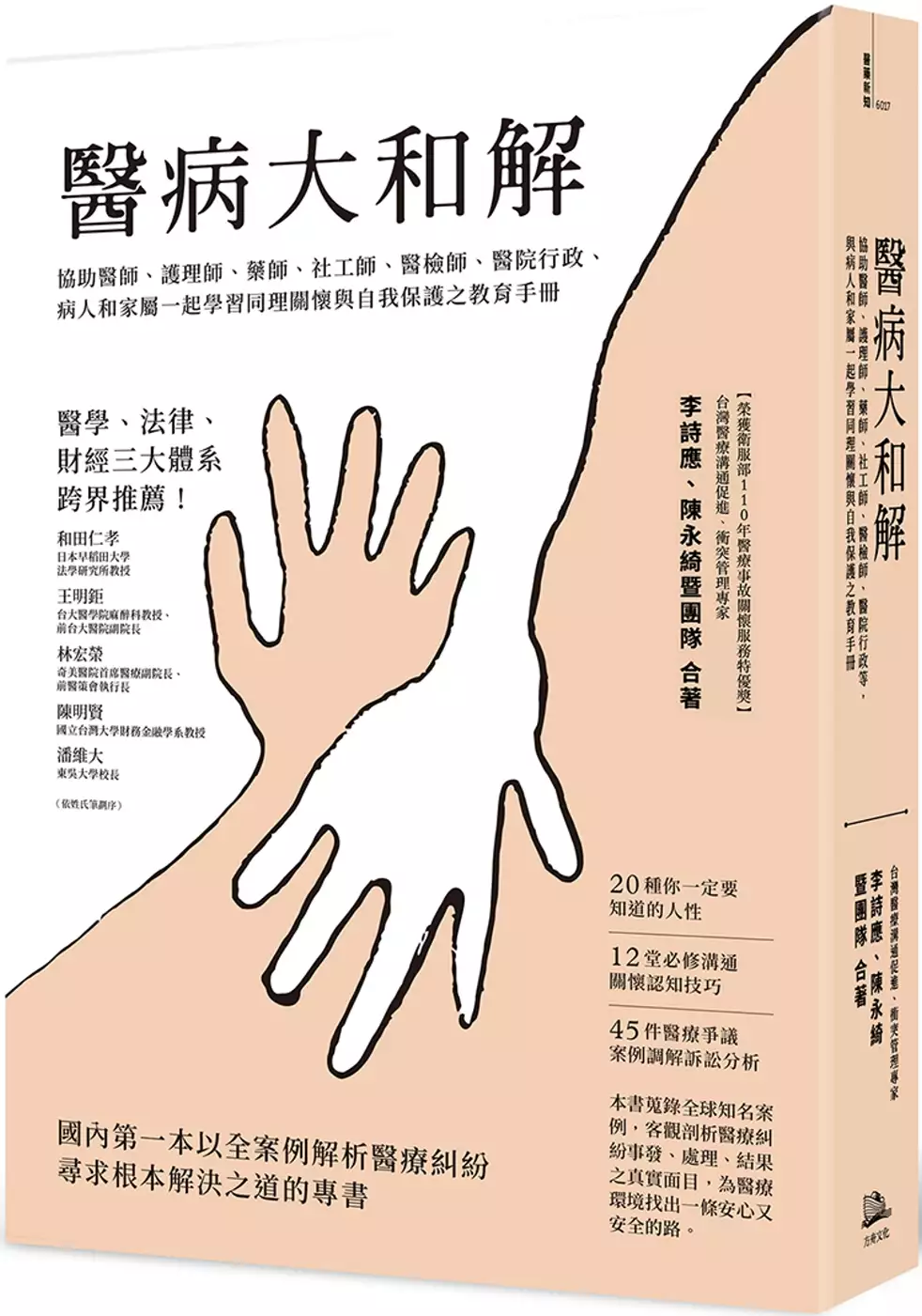

醫病大和解:協助醫師、護理師、藥師、社工師、醫檢師、醫院行政、病人和家屬一起學習同理關懷與自我保護之教育手冊(三版)

為了解決客製木框 的問題,作者李詩應,陳永綺暨團隊 這樣論述:

◆重建醫病和諧‧100%同理溝通 在台灣,平均每天有一名醫師被告 醫療糾紛每三年增加一倍 西醫執業生涯中遇到醫糾的機率甚至高達44%! 究竟是病人多「奧客」?還是「傲醫」難溝通? 面對剪不斷、理還亂的醫糾暴力與官司 台灣醫療促進溝通、衝突管理專家李詩應、陳永綺暨團隊聯手編纂 國內第一本以全案例解析醫療糾紛、尋求根本解決之道的專書 蒐錄全球知名案件,客觀剖析事發、處理、結果之真實面目 為醫療環境找出一條安心、安全的路 本書匯集心理學大師、爭議調解專家、法學談判權威專業與受難家屬經驗法則 終結誤解和暴力!一起走出醫療糾紛的迷宮、重建醫病信賴關

係 ‧20種你一定要知道的人性 ‧12堂必修溝通關懷認知技巧 ‧45件醫療爭議案例調解訴訟分析 ◆讓「溝通」改變「對立」‧以「關懷」取代「官司」 除了醫治疾病,醫病之間的「關係」更需要被療癒 當醫療糾紛發生時,要做的是冷靜、同理、思考、溝通 從關懷思維出發的溝通,才能創造醫病和諧 ‧ 為什麼病人家屬會發飆? ‧ 這件事是「誤解」還是「誤診」? ‧ 怎麼表達遺憾(抱歉)、何時說及如何道歉才是合宜? ‧ 家屬真正想要的是什麼? ‧ 如何做到有效的溝通? ‧ 如何恢復醫病信賴,達成共識? ‧ 病人是無助的「人球」還是「奧客」?

‧ 真正「來鬧事的人」如何處理? ‧ 委由律師處理訴訟比較好嗎? 以訴訟解決醫病衝突,絕非最理想的方式 和平解決醫療紛爭,醫病才能協力對抗病魔 ◆醫護有解 ! 病患有靠 ! 本書以實案教學,提供各類醫糾調解模式 讓每一場爭議都能找到最佳解決方案! 協助醫師、護理師、藥師、社工師、醫檢師、醫院行政、病人和家屬 一起學習同理關懷與自我保護 ‧醫病關係邁向和諧 3 步驟分析 1. 傾聽.同理.關懷 2. 溝通.說明.對應 3. 共識.執行.追蹤 ‧爭議解決 4 大策略解說 1. 溝通防範 2. 私下和解 3. 法律訴

訟 4. 替代調解ADR ‧醫療爭議調解模式 6 類型探討 1.【意外風險】腦動脈瘤手術失敗、車禍開顱成植物人、物理治療意外傷害 2.【醫療疏失】低估車禍傷害、給錯藥方、打錯點滴、乳癌誤診、麻醉失誤、誤關警告器… 3.【溝通不足】不准假硬要外出、覺得被耍的病人、醫檢觸碰私密部位 4.【情緒效應】天邊孝子症候群、愛妻大腸癌逝、喪子痛求賠償、醫師受創憂鬱… 5.【突發暴力】醉漢暴砸護理師、吸毒女動手毆打、失智老人攻擊… 6.【灰色爭議】女童心臟術後出血、孕婦死胎事件、性騷擾疑案、醫師控告醫師 … ‧醫病關係6大警報與因應 1. 預防→提前準備,

以應萬變 醫療前清楚說明措施與風險,但醫方仍應積極預防和因應病方因認知落差和人本情緒,若無法接受最後發生之不幸醫療結果,可能會有怨懟、求償、控訴之行為。 2. 除雷→提高敏度,佈署支援 醫療過程中要覺察病方的想法和歧異點,隨時說明溝通,減少爭議。另對於危險人物就醫要有高度警覺,必要時以警力支援,如醉漢、失智、吸毒、精神異常者。 3. 降溫→傾聽宣洩,情緒引導 爭議初期未處理妥善,包括醫療疏失、溝通不足、態度不佳、認知落差等都會造成病患和家屬憤怒不滿,應善用傾聽、同理、關懷、溝通、道歉和情緒輔導等技巧。 4. 分析→同理對方,掌握關鍵 急著下定

論或想草草結案,未能真正分析了解病方的關切點和需求,會被認為欠缺誠意,想推託責任,造成敵意和對立產生,後續更難以達成共識。 5. 填補→誠懇認錯,合理賠償 因為醫療疏失或溝通關懷不足,未能給予病方應有的照護和權益,甚至造成病方的傷害,應誠懇認錯、道歉、溝通及研議補償方案;但也要避免病方予取予求。 6. 復原→感謝抱怨,修復和諧 態度和說話口氣,在忙碌工作中是最容易疏忽的細節,往往會造成醫病之間看不到的裂痕, 當病患提出抱怨時要立即警覺和改正,趁問題還小儘早彌補即將破裂的關係,當雙方關係不幸嚴重破裂時,修復彼此的關係。 名人推薦 【五大影響力人物 撰文

推薦】(按姓氏筆劃排序) 和田仁孝/日本早稻田大學法學研究所教授 王明鉅/台大醫學院麻醉科教授、前台大醫院副院長 林宏榮/奇美醫院首席醫療副院長、前醫策會執行長 陳明賢/國立台灣大學財務金融學系教授 潘維大/東吳大學校長 【醫、法、財經三大體系、聯合推薦】(按姓氏筆劃排序) 醫界: 王志嘉醫師/三軍總醫院家庭暨社區醫學部主治醫師、台灣醫病和諧推廣協會常務理事 王桂芸教授/兆如安養護中心院長、台灣護理學會副理事長 方基存醫師/林口長庚醫院腎臟科主治醫師、長庚大學醫學院醫學系內科臨床教師 吳志正醫師/法院醫糾調解委員、月旦醫事法報告主編 余萬能

理事長/中華民國藥事品質改革協會理事長 林工凱醫師/中華民國醫師公會全國聯合會副祕書長 林萍章醫師/長庚醫院心臟外科主治醫師、長庚大學外科教授 柴惠敏理事/台北市物理治療師公會理事 楊文理醫師/台北市立聯合醫院本部策略長 劉家正醫師/中華民國基層醫療協會理事長 劉越萍醫師/中華民國醫師公會全國聯合會副祕書長 法界: 李永芬律師/理律文教基金會執行長 李兆環博士/得聲法律事務所主持律師、台灣醫療衛生研究協會理事 林家祺主任/真理大學法律系教授、台灣法學基金會副董事長 施茂林理事長/台灣法研會理事長 洪家殷教授/東吳大學法學院專任特聘教授 鄭冠

宇教授/東吳大學法學院院長兼系主任 謝哲勝教授/台灣法學基金會董事長 藍瀛芳博士/元貞聯合法律事務所主持律師 財經界: 魯慧中教授/輔仁大學社科院院長

認知導意:文物導覽中如何以溝通實務 重塑意會

為了解決客製木框 的問題,作者劉潔菲 這樣論述:

二十一世紀的博物館事業邁入新紀元,各種博物館現象千變萬化,猶如滿天星鬥。隨著時間長河的流動,博物館改變以往冰冷而高貴的形象,以人為本的哲學轉向逐漸顯現。觀眾開始走入舞臺中央,成為各類博物館服務設計的重要創建者及參與者。身份的翻轉使得觀眾聲音開始被聽見、收集與強化。更有溫度的體驗,成為博物館與社會各界爭相探索之議題。創新是必然趨勢,但「創心」才終極是理想。博物館欲實踐這般理想,不僅盛滿厚重的歷史知識,更鏈接曲折的情感因素,早已不是技術層面的問題,而是深耕於認知心理學體系的問題。文物背後所承載的歷史文化萬般晦澀難懂,這些知識在普羅大眾腦中普遍存在著斷點。於多維度、多層次的知識傳播,交流與互動中,

誘發各種千奇百怪,五花八門的意會。其中,誤解的意會,更乃司空見慣現象。誤會,作為一種錯誤認知,尤其梗頑不化,難以輕易翻轉。在誤解叢生狀況之下,如何引導意會以理解陌生難懂的事物,更加步履維艱。創新,究竟如何才能直擊心靈?本研究將選取河森堡《最八卦人類簡史》節目、大英博物館《100件文物中的世界史》節目、中央電視臺《國家寶藏》節目,三種形式的創新導覽模式為案例,分析如何化觀眾誤會為新體會的導意做法。學理上,本文點出設計者如何從觀眾的錯誤意會中尋找到重新詮釋文物的契機,並透過轉換框架的方式重塑新意會。實務上,本文解讀出多樣化的導意策略,使得創新不再流於表面,而真正的走入觀眾內心。

客製木框的網路口碑排行榜

-

#1.客製化|寵物藝術油畫木紋相框

注意:此為木紋框下單頁輕奢框下單請點我/ 下單須知/Q:怎麼下單?A:下單後請先完成付款→私 ... 藝術油畫木紋相框. 客製化商品最TOP熱銷NO.1 把你的毛小孩變成世界名畫! 於 www.maomao-island.com -

#2.流動畫、香水調製和復古燈具通通有| 手作體驗、地毯 - 妞新聞

位在台中的「JUJU ART 畫畫工作室」是由東海美術研究所碩士的老闆主理,主打小班制教學,提供大家一個可以舒服放鬆的畫畫空間,共有油畫、壓克力畫和流體畫三種,其中 ... 於 www.niusnews.com -

#3.境式混搭風是什麼?設計師親授3手法:教你打造專屬風格 - 房產

... 也因此,以客製化的角度出發,憑藉各種材質元素的混搭呈現,訂製出專屬每個人的品味風格。 ... 【設計手法三:以鐵件+木作,圍塑網美級打卡點】. 於 house.chinatimes.com -

#4.日本執政黨人士要求進一步放寬邊境防疫措施 - MSN

【共同社2月19日電】日本執政黨內部18日關於新冠疫情對策有意見指出,首相岸田文雄提出的放寬邊境口岸防疫強化措施並不充分。 於 www.msn.com -

#5.台灣地圖-專屬訂製台灣木框海報-石英粉(客製化禮物) - LINE購物

關於本商品的比價,評價,推薦,討論,價格等資訊,想購買台灣地圖-專屬訂製台灣木框海報-石英粉(客製化禮物)很值得參考。超過200個名勝景點與主要山脈全台走透透, ... 於 buy.line.me -

#6.酷蛙創意】客製復古木紋1000片拼圖框(8色)-470粉紅 - 博客來

「如無您想要的(尺寸、樣式、做法),請您依相近尺寸下單,我們將與您確認尺寸及估價。 酷蛙所有框類商品皆可客製,只要您喜歡的樣式都可以製作成「客製拼圖框、客製證書 ... 於 www.books.com.tw -

#7.客製化A4珠光木框拼圖

客製 化A4珠光木框拼圖 ; 只有你才可以用的愛情兌換劵-當我的僕人吧『一本有20張』. 優惠價NT$60 ; Happy Birthday生日派對氣球套餐. 優惠價NT$450 ; 客製化蝴蝶結抱枕. 優惠價 ... 於 www.shouzuomeng.com -

#8.其他規格-畫框客訂區

客製 商品木框: 寬2cm*高2.7cm .. NT 0. 307. 詢價確定後才可下單木框表面抓 ... 於 www.zoz06.idv.tw -

#9.掛畫/掛布/木框畫 - 多多印客製化商品禮贈品訂做

在多多印客製化商品禮贈品訂做有很多掛畫/掛布/木框畫商品可以挑選,快來選購吧!! 於 www.99noidea.com -

#10.木相框a3 木框購物比價- 2022年1月| FindPrice 價格網

木相框a3 木框的商品價格,還有更多【酷蛙創意】客製-高級實木相框(3色)/A3 (29.7x42cm) 證書框獎狀框畫框木框照片框相片框-840相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice價格 ... 於 www.findprice.com.tw -

#11.客製框明鏡

可搭配鏡面外框材質樣式. 鋁邊框/ PS發泡框/ 防水石膏木框供多款材質樣式,鏡面尺寸與鏡框材質可依需求客製化製作與搭配。 客製化鏡框樣式 ... 於 www.strongltd.com.tw -

#12.油畫框 - 健豪雲端數位網

健豪印刷提供最優惠最多樣的少量客製化商品,可直接在線上製作,簡單操作、多種樣版 ... 商品材質. 木框+油畫布. 印製方式. 表面有凹凸布紋,仿油畫之特殊質感. 油畫框 ... 於 gainhow.tw -

#13.專業客製化【733系列框】雕花裱框/木框/相框/拼圖框1000片

尺寸大於26*38公分請選宅配我們的木框都是[自己工作室製作] 木框可以訂製尺寸提供[圖]或[畫]的長寬即可亦可做雙色框/四色框(需同款) 購買直接選擇對應尺寸下單特殊 ... 於 www.seasonspopshop.com -

#14.{好物開箱}【Lawrence 羅蘭絲】客製化相框,從大小

{好物開箱}【Lawrence 羅蘭絲】客製化相框,從大小、顏色材質都能選擇搭配,還能在木框刻字打造出獨一無二的相框,不管桌面擺設還是牆面裝飾都超有質感 ... 於 jack74327.pixnet.net -

#15.木框箱 - 永強木箱行

木框 箱 · 木箱類 · 木框客製化 · 木框製作 · 木箱框 · 木框. 於 www.chen1213.com.tw -

#16.訂做木框- 飛比價格- 優惠與推薦- 2022年2月

推薦 · 【多多印客製化/訂製商品】 無框畫木框畫訂做動漫同人寵物照片生日畢業禮物情人節人物紀念照片婚禮結婚禮贈品訂製 · 木框訂製特殊尺寸訂做木框拼圖框相框木框 · 熱銷# ... 於 feebee.com.tw -

#17.客製創意無框畫

· 商品材質:木框+畫布 · 尺寸規格:提供直噴、包邊與多種尺寸可選擇 · 畫布: ... 於 www.uu-lian.com -

#18.客製框- 優惠推薦- 2022年2月| 蝦皮購物台灣

買客製框立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超 ... 免運+現貨 DIY 畫布框油畫框內框客制木框30x40/40x50 多尺寸數字油畫專用 ... 於 shopee.tw -

#19.CoolWoa | Facebook

金邊實木相框證書框獎狀框(3色) 畫框木框照片框相片框客製-190. NT$119 · 金屬絲紋實木相框25.7x18.2cm(2色) 畫框木框客製-737-520片以上. 於 www.facebook.com -

#20.寬版實木相框(5色)(1000片)拼圖框畫框木框客製-115 - 樂天市場

CoolWoa酷蛙創意Rakuten樂天市場線上商店,提供【酷蛙創意】客製-寬版實木相框(5色)(1000片)拼圖框畫框木框客製-115等眾多優惠商品、會員獨享下殺優惠券、點數回饋、 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#21.客製化無框畫

客製 化無框畫,採用高階日本UV印刷工藝,高度還原作品,亦有其他畫布可以選擇,特殊尺寸、大型尺寸,來圖就做,量大更優惠。不用是藝術家也能簡單創造屬於自己的畫作! 於 www.bardshoptw.com -

#22.【台北美食】PAUL法國保羅麵包.草莓季限定甜點繽紛又好吃

草莓季限定甜點繽紛又好吃,客製化餐盒超夯! ... 錯過,很適合三五好友聚會,或是夫妻、情侶、姊妹、閨蜜來個美好下午茶約會;此外也有推出客製化Paul ... 於 www.saydigi.com -

#23.客製化圓形木框-松風閣畫廊

各式中西畫框、鏡框、拼圖框、鋁框之設計與客製化服務,我們有裱框、裝框、裱褙、代課書法等專業工作室, ... 一般裱框 → 背板(木板) + 框+ 壓克力 ♢️ 油畫裱框 於 www.xn--lsv204hi5b.com -

#24.全新閃電旅行車第六代Opel Astra Sports Tourer 正式於德國 ...

... 居家沙發、床頭板、傢俱系列訂做/換新 · 客製化改裝部品(商品)、參展 ... 式第三煞車燈,牌照框不若五門掀背車型設於後保險桿內,改至尾門中央。 於 www.7car.tw -

#25.2022馬祖國際藝術島「島嶼釀」開展!8大策展計畫 - La Vie

馮宇攜手鄭鼎以觀海景框打開馬祖魅力. 馬祖國際藝術島 第一屆馬祖國際 ... 備註:島嶼味蕾實驗室採預約制,詳情請點此. ▷馬祖國際藝術島「迴島嶼吧」 ... 於 www.wowlavie.com -

#26.回憶木框| 印簿玩Tooget

溫馨提醒:本產品不含照片,請另外選購對應尺寸之相片沖印。 尺寸大小. 4x4; 4x6; 5x5. 客製化祝福語. UV 直 ... 於 new.tooget.com.tw -

#27.【客製印刷】手繪素描裝飾木框畫-BKL伯克禮

【客製印刷】黑白素描裝飾木框畫-BKL伯克禮. 婚約甜蜜、相聚歡樂、寶貝成長寫真. 家旅合照的永恆瞬間,裝飾在日常生活中。 利用手感木框、質感壓紋讓框畫品質提升再 ... 於 www.bkl.com.tw -

#28.客製DIY木刻畫。給獨一無二的你 - 愛禮物

木刻畫是根據買家提供的照片在木板上進行激光雕刻精心為你製作獨一無二的木刻畫 注意事項提供的照片解析度越高越清晰雕刻的結果越好畫框尺寸請看圖片出貨時間客製商品 ... 於 www.igift.tw -

#29.客製無框畫-長方形 - 印貼網

顏色鮮艷飽和客製無框畫,高品質印刷於油畫布(600丹)上防水防曬抗UV, ... 如果客人對顏色對比要求較完美,建議可以選打樣,我們會寄一個打樣的油畫布(不含木框)給你. 於 stickersofast.com -

#30.木框畫/鋁框畫-客製(一個也可以作) @ blog - 隨意窩

201507011616木框畫/鋁框畫-客製(一個也可以作) ?一個也可以作. PlurkfacebookLinetwitterGoogle Bookmarks轉寄好友. 歷史上的今天: 墊板-客製(少量)(2015-07-01) ... 於 blog.xuite.net -

#31.特殊尺寸木框 - 百耘圖實業

因為此木框為客製商品,訂單成立後,需請您先全額付款,. 確認無誤後方可製作(製作時間為:5~8個工作天) 。 付款方式如下,付款完成後請通知我們。 於 www.hpix.com.tw -

#32.宅配【Lawrence 羅蘭絲】客製化相框+立體浮雕板畫 - 愛體驗

宅配【Lawrence 羅蘭絲】客製化相框+立體浮雕板畫,多種款式,多種顏色任你搭配,打造獨一無二專屬於你的相框,台灣專業製框品牌,結合近三十年的製框經驗,將相框、木 ... 於 i-tm.com.tw -

#33.【客製】木框彩繪板 - 惠群藝興陳列裝潢

【客製】木框彩繪板. *尺寸可客製. *圖片中彩繪板尺寸為:85.5*60*3cm. 歡迎來電或line詢問! 服務專線:(03)333-5905 傳真訂購:(03)331-6670 於 wh-sh.com -

#34.【沁相框藝術】松木質-木框-尺寸客製化訂製「台灣裱框專業 ...

你在找的【沁相框藝術】松木質-木框-尺寸客製化訂製「台灣裱框專業工廠直營」證書框/海報框/油畫框/相框就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠, ... 於 www.ruten.com.tw -

#35.TreeDeal 客製化無框畫- 兒童個人化海報牆面藝術

Amazon.com: TreeDeal 客製化無框畫- 兒童個人化海報牆面藝術- 個人化帆布圖片帆布牆 ... 多種尺寸多種尺寸可選,您可以根據要求選擇最合適的尺寸,帆布專業繃在木框上, ... 於 www.amazon.com -

#36.1898年的夏日:一個德國記者的中國觀察(簡體書) - 三民書局

這棟房子是木制的,如同一般的中國建築一樣,房間僅有地面上的一層。 ... 不是一般中國文人用的那類怪異樣式的(夸張、奇異、不尋常的),而是金色細框的歐式眼鏡。 於 www.sanmin.com.tw -

#37.哆啦A夢x DEVILCASE 手機殼- 手機試衣間

胡桃木. 背板樣式 素面. 加購商品. $100 專用磁吸模組-支援MagSafe(原價$200) ... 外框顏色:黑色(推薦) ... 依型號購買 · 手機試衣間 · 產品情報 · 來圖客製化 ... 於 devilcase.com.tw -

#38.手工定製/ 客製化原木框木刻畫木製相框交換禮物情人節禮物

手工定製/ 客製化原木框木刻畫木製相框交換禮物情人節禮物 · 本商品為「接單訂製」。付款後,從開始製作到寄出商品為14 個工作天。(不包含假日) · 設計館提供統一發票或免 ... 於 www.pinkoi.com -

#39.拍拍PET'S&DESIGN|寵物客製拼圖(含木框)300片

拍拍與原印台南攜手打造客製化寵物拼圖,可愛與質感兼具的設計,無論是貓奴還是狗僕,都可以輕鬆訂製專屬於你的客製化拼圖,原木的拼圖底框,可以將拼圖隨意妝點在家中 ... 於 www.paipaipets-lab.com -

#40.強制民眾自費住防疫旅館/王任賢指控指揮中心引用錯誤法條

匯流新聞網記者何豪毅/台北報導新冠疫情逾兩年,過年期間有民眾因與確診者足跡重疊,遭強制自費住防疫旅館,引發民眾拒掃實聯制二維碼,中華民國防疫 ... 於 n.yam.com -

#41.木條客製訂製框_巴黎相框生活精品館

雷射客製精緻框. 市場價NT0元 本店價NT0元. 收藏 | 購買 | 比較. 便宜的框兩款色... 市場價NT0元 本店價NT0元. 收藏 | 購買 | 比較. 雙框. 市場價NT0元 本店價NT0元. 於 www.parisphoto.com.tw -

#42.【酷蛙創意】客製原木紋拼圖框(6色)1000片證書框畫框木框-412

酷蛙所有框類商品皆可客製,只要您喜歡的樣式都可以製作成「拼圖框、證書框、相框、畫框」,如您有製作「無框畫」需求我們也可以為您客製。 於 www.pcstore.com.tw -

#43.【客製禮物】還在用傳統照片?現在大家都用木刻畫!|禮大人

【客製化禮物】畫架框 ; 尺寸 : 5吋 ; 商品描述. —. —. 一張照片為您留下永恆紀念. 請注意照片千萬不可模糊,或有強烈光源哦! 官方LINE點我 寄Email. LINE @mrggift ( 要@噢 ... 於 www.mrggift.com -

#44.史泰博購物網

史泰博購物網(Stapro)全國最大辦公用品辦公文具量販!企業與個人的最佳採購平台!超過萬種商品,多樣促銷(影印紙、原子筆、強力夾、彈簧夾、拱型夾、資料簿. 於 www.stapro.com.tw -

#45.瑋超企業有限公司: 高雄獎狀框、木條框、相框、框條、証件框 ...

客制 化框. 生物質顆粒燃料(木質顆粒-Wood Pellet). 致力於木製畫框、木框、手工金箔木框、相框、框條、獎狀框、證件框、鏡框、橢圓框、裝框裱畫、禮贈品框及各式量身 ... 於 www.vesurpass.com.tw -

#46.(開箱)桃園中路特區;全室綠建材木作櫃CP值破表。 - Mobile01

好啦我們直接看圖吧。 這是保護工程: 我們公設進來的大門(直接用木板做一個框保護保護) 直到我進完家具才請他 ... 於 www.mobile01.com -

#47.客製木拼圖的價格推薦- 2022年2月| 比價比個夠BigGo

500片珠光照片相片拼圖客製化~也有A4-120片(a5-80片)還有247片.1000片可加購木框~. 1000片拼圖含木框 $2,400. 樂天市場高雄瑞豐夜市姓名貼紙. 【酷蛙創意】拼圖框立體 ... 於 biggo.com.tw -

#48.【可客製化】相框推薦|Creemaー來自日本的手作・設計購物 ...

相框 · 守護/母親節留言照片相框/周年紀念日禮物/生日客製 · 加購木相框 · 台灣原創-客製-情人節禮物(8吋)九宮格記憶光 · uniqueooo / 手作刺繡相框寵物貓狗客製 · 羊毛氈刺繡 ... 於 tw.creema.net -

#49.耗時2天煨煮!花蓮吃超香醇「精華牛肉麵」 還有獨創十三香湯頭

舊建築的斑駁白牆與木窗框、院子裡的懷舊擺設與植栽,營造出老屋餐廳的獨特魅力 ... 从出一瓢味」根據牛羊豬的油脂與湯底共煉製4款辣油,細緻又用心。 於 travel.ettoday.net -

#51.木框訂做-新人首單立減十元-2022年2月 - 淘寶

當然來淘寶海外,淘寶當前有652件木框訂做相關的商品在售,其中按品牌劃分,有天字一號18件、蒙瑪 ... 實木洗照片做成相框8擺臺簡約6寸全家福小畫框掛牆7像框5擺件定製. 於 world.taobao.com -

#52.客製無框畫

客製 無框畫. 織紋油畫布. 油畫布特有的表面紋路,防水不透光、生活居家也能有藝術中心的質感. 複製畫噴圖技術,質感更細膩. 市面少見以12 色高解析度真實重現色彩. 於 jokertw.com -

#53.--客製無框畫 - 德美企業

德美,相框,海報框,木框,裱框,證書框,飾條,材料,藝術品,油畫框,相框牆,無框畫,室內裝飾,公佈欄,壓克力框,鋁框,拍拍框,拼圖框. 於 sanlawrence.com -

#54.國民黨智庫:邊境隔離應鬆綁與國際同步| 政治 - 中央社CNA

... 民眾繳一樣的稅金,不能因戶籍地不同而一國多制,民眾何其無辜。 ... 執行防疫工作,目前就有需要用在框列隔離民眾身上,應全額由中央政府負擔。 於 www.cna.com.tw -

#55.製版服務| 玩印工作室

網版客製- XS (木框內徑11X11cm). +. + 加入願望清單 + 加入商品比較. 100目│ 400元150目│ 450元建議圖稿尺寸:8X8cm XS木框外徑尺寸:14.5X14.5cm XS木框內徑 ... 於 www.oneing.com.tw -

#56.客製木邊框立體獎牌

更多商品 · 獎牌 · 壓克力木製獎牌 · 壓紋邊框獎牌 · 木質壓紋邊框獎牌 · 木邊框獎牌 · 立體木框獎牌 · 獎牌(木質框) ... 於 www.cheng-jiou-kan.com.tw -

#57.台灣製造客製化20多年工作室實木框特殊尺寸裱框拼圖框木框 ...

台灣製造客製化20多年工作室實木框特殊尺寸裱框拼圖框木框相框300片500片1000片鏡框A4 獎狀| 選用-0.2cm 特殊合板. 於 tw.bid.yahoo.com -

#58.于波最新消息_于波相关知识

由于波执导,杨幂、张彬彬等演员主演的电视剧《暴风眼》,自开播后就受到观众的广泛关注,看到收视率越来越高、口碑越来越好,这样的成绩,始料未及。 相信看过《亮剑之 ... 於 yl.shaoqun.ex1.http.80.ipv6.zhuhai.gov.cn -

#59.CNFlower永生花, 手作設計, 藝術品在旋轉拍賣

大款彩色客製送禮畫藝術品景物人景照片描寫生日送禮節日交換禮物. NT$1,200. 類別:純手繪媒材:簽字筆+水彩品牌使用:三菱簽字筆/牛頓水彩尺寸:可自 ... 於 tw.carousell.com -

#60.獎狀證書框/國民中學/木框製作-禮品,客製化訂製商品,廣告贈品

停車證貼紙/靜電貼紙印刷,集點貼紙/貼紙印刷/宣導活動印刷品,獎狀證書框/木框製作,燙金框獎狀/獎狀證書類,學生手冊/閱讀護照/學校家庭聯絡簿/生日卡/學校印刷/邀請卡 ... 於 www.syf.com.tw -

#61.木框畫| Phootime無框畫第一品牌

用雷射雕刻把心中刻骨銘心的那句話用雷射烙印在木框畫背後,讓這份禮物成為永遠經典的紀念! 開始客製您的木框畫. 透明壓克力保護. 表面覆蓋透明壓克 ... 於 www.phootime.com -

#62.木框無框畫|專業客製化設計、製作 - 優是數位文創

客製 無框畫. 無框畫. 把回憶放在家中 訂製專屬無框畫客廳、臥房都掛上你的專屬回憶. 頂級松木原木製框 看不見的部份才是最重要的細節背後最穩固的基礎原木製作畫框. 於 yearsart.com.tw -

#63.與「Ark Cafe_方舟美好生活事業股份有限公司」相似的公司

部落客強力推薦赴韓旅遊的必排行程,訪韓遊客必吃! ... ISAAC醬-源自於ISAAC獨有,最具特色的添加秘製香料,口感微酸微甜,啟動每一款吐司產品的美味起點。 於 www.104.com.tw -

#64.客製拼圖框的推薦與評價,FACEBOOK、YOUTUBE和網紅們 ...

招牌實木拼圖框(9)色(500片以下). NT$199 · 金邊實木相框證書框獎狀框(3色) 畫框木框照片框相片框客製-190. NT$119 · 金屬絲紋實木相框25.7x18.2cm(2色) 畫框木框 ... 於 nationalpark.mediatagtw.com -

#65.景觀豪宅精緻感不輸飯店!超過20 種的奢華異材質設計讓愛 ...

玄關區特別選用屋主鍾情的金色山脈大理石與木格柵呈現,無限延伸的脈絡紋理展現揭開 ... 客製化豪宅讓一家三口能獨處也能共享空間 · 現代生活浮世繪! 於 times.hinet.net -

#66.室內設計/五金客製

室內設計/五金客製. 回上頁. 產品介紹 · 把手 · 傢俱五金 · 裝潢五金 · 進口專區 · 進口專區 · 滑軌系列 · 鉸鍊系列 · 拉門配件系列 · 功能五金系列 · 鎖類五金系列 ... 於 www.xhiehchin.com -

#67.提醒「110年機關綠色採購績效評核方法」

使用再生紙之紙製文具 ... 指定購項目43項-旅行式/廂式小客貨兩用車、轎式/旅行式/ ... 影印用紙(非A4、A3及B4白色用紙). 辦公室用紙. 53. 紙製膠帶. 紙製膠帶. 於 greenliving.epa.gov.tw -

#68.小户型不知道怎么装?10款经典小户型装修效果图 - 搜狐

全部室内空间给大家十分高端的觉得,其一是利用了横平竖直的线框,视觉 ... 安裝了木制卧室衣柜,布艺沙发不贴墙、不依靠卧室衣柜放置,主题活动功能 ... 於 www.sohu.com -

#69.客製照片無框畫- Fun-幸福雲端印刷平台《結婚吧》

客製 【照片無框畫】材質:油性織紋油畫布表面有凹凸立體布紋印刷:單面油畫布噴印原木裱框裱框方式:提供兩款選擇1.立體四邊留白,即油畫布先錶釘於木框上再直接彩噴2. 於 www.marry.com.tw -

#70.【客製化】Lighto光印樣7吋Mini手工實木燈箱-淺色木框(樺木)

【客製化】Lighto光印樣7吋Mini手工實木燈箱-淺色木框(樺木). 品號:9128.2. NT$ 1,680. ・安全無虞的材質・發光均勻可調亮度的LED光源・便利的燈片抽換設計・豐富的 ... 於 www.giftu.com.tw -

#71.高雄印刷- 木(鋁)框畫-客製化設計印刷 - 成毅印刷

木(鋁)框畫-客製化設計印刷適用於空間規劃佈置、牆面懸掛展示、送禮紀念,與一般遮光布相比具有防水、遮陽等優點,更能有效防止紫外線。我們提供線上編輯器服務與全台 ... 於 ci888.com.tw -

#72.【家居設計】藝術家500萬豪裝西貢獨立屋打造2100呎泰式渡假 ...

單位設計以泰式渡假屋為靈感來源,屋內以純白色和綠色作主調,十分自然和清新,配合黑色和木色家具帶出型格的味道,並於不同空間加入藝術裝置點綴, ... 於 inews.hket.com -

#73.我們家飄出咖啡香,休憩、辦公的調和! 滿意度超高的15坪木 ...

15坪的空間運用暖木色調與日式美學自然純粹感,減少多角落格局,讓各區域之間緊密 ... 客製化家具 ... 15坪的空間運用暖木色調與日式美學自然純粹感,. 於 www.searchome.net -

#74.【客製化拼圖】來圖客製拼圖送木質相框

商品材質, 珠光白紙板. 商品尺寸, 拼圖:長20 x 寬14.6 cm 木框:長22.9 x 寬17.7 x 厚2 cm. 商品特色, 四點旋扣,另附吊勾. 備註, ◉ 使用珠光白紙板,印製圖為白色或 ... 於 www.yinzhizuo.com -

#75.木框畫- PHOTOBOOK-客製化印刷相簿 - 相片書|寫真書

尺寸:掛牆木框畫5種 、桌上木框畫; 印製:EPSON 八色數位微噴; 紙材:EPSON 原廠相紙; 裱框:原木裱框,提供8種木框顏色可選擇; 出貨天數:付款後10天內寄出(免運費). 於 www.photobook.com.tw -

#76.客製穀倉門– 鐵框玻璃門 - 三十一號木工廠

尺寸210cm x 100cm x 3cm 內的價格超過尺寸請私訊我們報價外框:寬3cm,厚3cm 內支架:寬1.5cm,厚3cm 玻璃:強化5mm 清波此商品不包含五金軌道跟手把配件, ... 於 woodenfactory.no31.tw -

#77.木框畫| TinTint 點點印:: 把照片變成書| 做自己的相片書

點點印木框畫特色. - 多款框色與尺寸 - 進口原木材質 - 客製化外框雕刻,獨家圖案設計(延伸閱讀) 現在就用框畫佈置自己的相片牆, 讓居家生活擁有飯店級質感享受。 於 www.tintint.com -

#78.松風閣畫廊首創《客製化橢圓木框》

松風閣畫廊首創《客製化橢圓木框》 松風閣團隊不斷推陳出新,要給客戶最多的選擇,看膩了方形裱法嗎? 除了圓框以外,松風閣又推出新產品【全客製化 ... 於 sfg218.com -

#79.豪宅推手聯聚推新作瑞和改寫台中高價 - 鏡週刊

... 也有來自18世紀佛羅倫斯宮殿的鍍金雕刻木鏡,「品茗室」則懸掛著由康熙皇帝所賜的御匾「相閣」。 瑞和的車道也很有看頭,以紅銅雕塑天花板。 於 www.mirrormedia.mg -

#80.情侶客製化水晶無框畫(雙面)

客製 化水晶無框畫,堅硬不易破損不用保養,四個角都有經過特別的導角設計, ... 商品 客製水晶無框畫品牌 Glitz集思有溫度顏色 透明水晶板彩繪材質 透明壓克力U 於 buyglitz.com -

#81.8x10實木框畫(直) - Story365

STORY365提供線上雲端印刷和客製化編輯軟體,上傳照片幫你作好質感木框畫,保存值得紀念的回憶,作成禮物也很適合。 於 www.story365.com.tw -

#82.客製化木框球衣

客製 化木框球衣. 現省 $200. Customize - Regular. (10). — 售價 $1,849. 現省 $240. Customize - Double. (5). — 售價 $2,149 +. 現省 $460. Customize - Legendary. 於 www.ballinstore.org -

#83.畫框

小雅公司提供上千種琳瑯滿目的畫框條,從生產木條、裁剪、組裝到由多位藝術設計師及裱框老師傅為您親自打造專屬的企業商品及個人化的風格。 於 www.graceart.com.tw -

#84.客製化訂做金飾-退休禮物-木框黃金禮贈品

送給好朋友的客製化退休禮物,選擇最有質感的木框款禮贈品黃金擺件,慰勞辛苦的他從工作岡位退下可以享受人生了。 於 www.u-mi.com.tw -

#85.框住回憶木框畫12x18inch 直/橫式 - 生活市集

框住回憶木框畫12x18inch 直/橫式. 促銷價$855 /入. tag_prefix-icon ... 其他尺寸請至商店內選購*於此商店購買客製化商品,使用商品預售卡(預售卡使用掛號寄出) 於 m.buy123.com.tw -

#86.【客製】輕薄款無框畫~無痕黏牆~簡單打照質感生活

【客製】輕薄款無框畫~無痕黏牆~簡單打照質感生活~來圖印製~送禮自用~ ... 你還再用又厚又重的油畫布+木框的無框畫嗎!? 闆闆我的婚紗照就是那種的,每次地震掉一幅 ... 於 www.beclass.com -

#87.客製油畫木框 - 紙材批發大王

客製 油畫木框. ◇專業印刷» 印刷案例分享. 客製油畫木框. 我要詢價; 加入收藏. △全新獨立的客製木畫框,讓作品不在受限框架的約束,能夠為您製作任意尺寸,我們也有 ... 於 www.paper-king.com.tw -

#88.客製化無框畫 - 世發印刷

客製 化無框畫 · 商品尺寸:. 方形:30 x 30 | 40 X 40 | 50 X 50 | 60 X 60 | 70 X 70 · 裱框方式:原木裱框,厚度3公分 · 印製方式: 高級噴墨 · 印製材質: 優質霧面油畫布 · 出 ... 於 i599sf.com -

#89.全實木客製化家具/客製框架/木框架 - 大郡實木

商品明細 · 日本檜木實木框. WELCOME TO TCWOOD 2018/01 雲林縣虎尾王先生 產品規格:搭配業主提供的日式塌塌米墊 選擇實木:日本檜木HINOKI 選擇顏色:本色Natural color 於 www.tcwood.com.tw -

#90.故乡的石磨房 - 新浪财经

磨房正中安放着一个硕大的磨盘,上面一个大水缸粗的青石碾子被老榆木做的碾框固定着。靠近窗户,是一个青砖台面的土坯台子,齐腰高,方便在上面筛糠箩 ... 於 finance.sina.com.cn -

#91.【Rainbow禮贈品】客製化拼圖相框/三色框可選

客製 化介紹☆專業台灣製造熱轉印機台☆嚴格挑選各項製作素材☆專業AI美編人員編輯照片☆親切友善的服務人員介紹☆專屬出貨人員細心包裝◇客製化流程步驟1.選擇想要客製 ... 於 www.rainbow88shop.com -

#92.不預約去不了!彰化員林「透明空氣」日式禪風咖啡廳未開幕就 ...

這家「透明空氣」目前採全預約制,不開放現場候位,有興趣的饕客先手刀筆記,成功訂位後立馬列入彰化一日遊準沒錯。 圖/[email protected]__授權 ... 於 udn.com -

#93.OnlyUshop客製化專門店|工藝掛飾

掛畫—五聯單圖設計(豎版組合裝). 售價:$399. 掛畫—五聯單圖設計(豎版組合裝). Unframe無框畫, Frame有框畫(含木框+無痕釘). 35×20*2+45×20*2+55×20*1 ... 於 www.onlyushop.net -

#94.客製尺寸實木空框 - 四季專業證書製作

專營高級客製相框,獎狀裱框,訂製相框,證書裱框, 歡迎來電洽詢03-435-9989。 於 cert.framing.tw -

#95.客製化服務-木框釘製紗網

無奈的是原本的木框已經殘破不堪,腐壞的程度根本沒辦法再繼續使用了……現在又是鋁製時代,已經沒有以前的木工師傅可以這樣做一個新的了,與房東討論後, ... 於 www.fixwindow.com.tw -

#96.浪漫軒菜單必吃推薦!復刻大正浪漫風格,打造全台最美的日式 ...

... 的外觀所吸引,以不同深淺的綠磚搭配斑駁磚的牆面,一旁則是木框搭配各 ... 創立至今超過百年傳承四代的老牌麵廠「峰光製麵」製作而成,客製完全 ... 於 www.marieclaire.com.tw