寶 可 夢 南 美洲 座標的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦房向東寫的 魯迅與胡適:「立人」與「立憲」 和郭士萱的 末日前,獨自闖蕩世界:中南美62天紀實之旅都 可以從中找到所需的評價。

另外網站稀有寶可夢座標彙整:全球最詳盡的寶可夢出現地點搜尋指南也說明:這麼多稀有 寶可夢座標 ,若要特意前往是比較費時。試試這個軟體吧!iMyFone AnyTo( https://bit.ly/3pWZKrG )幫你一鍵去到世界各地。

這兩本書分別來自樂果文化 和郭士萱所出版 。

國立臺灣師範大學 美術學系 張譽騰所指導 陳嘉翎的 國家文化政策與國立歷史博物館的演化 (2018),提出寶 可 夢 南 美洲 座標關鍵因素是什麼,來自於國家文化政策、國立博物館、國立歷史博物館、文化治理、演化。

而第二篇論文國立成功大學 台灣文學系碩博士班 應鳳凰所指導 劉智濬的 認同.書寫.他者:1980年代以來漢人原住民書寫 (2010),提出因為有 認同、書寫、他者、漢人、原住民的重點而找出了 寶 可 夢 南 美洲 座標的解答。

最後網站最新情報:2023十大熱門稀有寶可夢座標地點,含國外座標則補充:4. 赫拉克羅斯南美限定— 拉丁美洲、巴西. ⛳ 座標:-4.444947, -61.327026. 赫拉克羅斯是一隻相當厲害的寶可夢,他在50等CP達到 ...

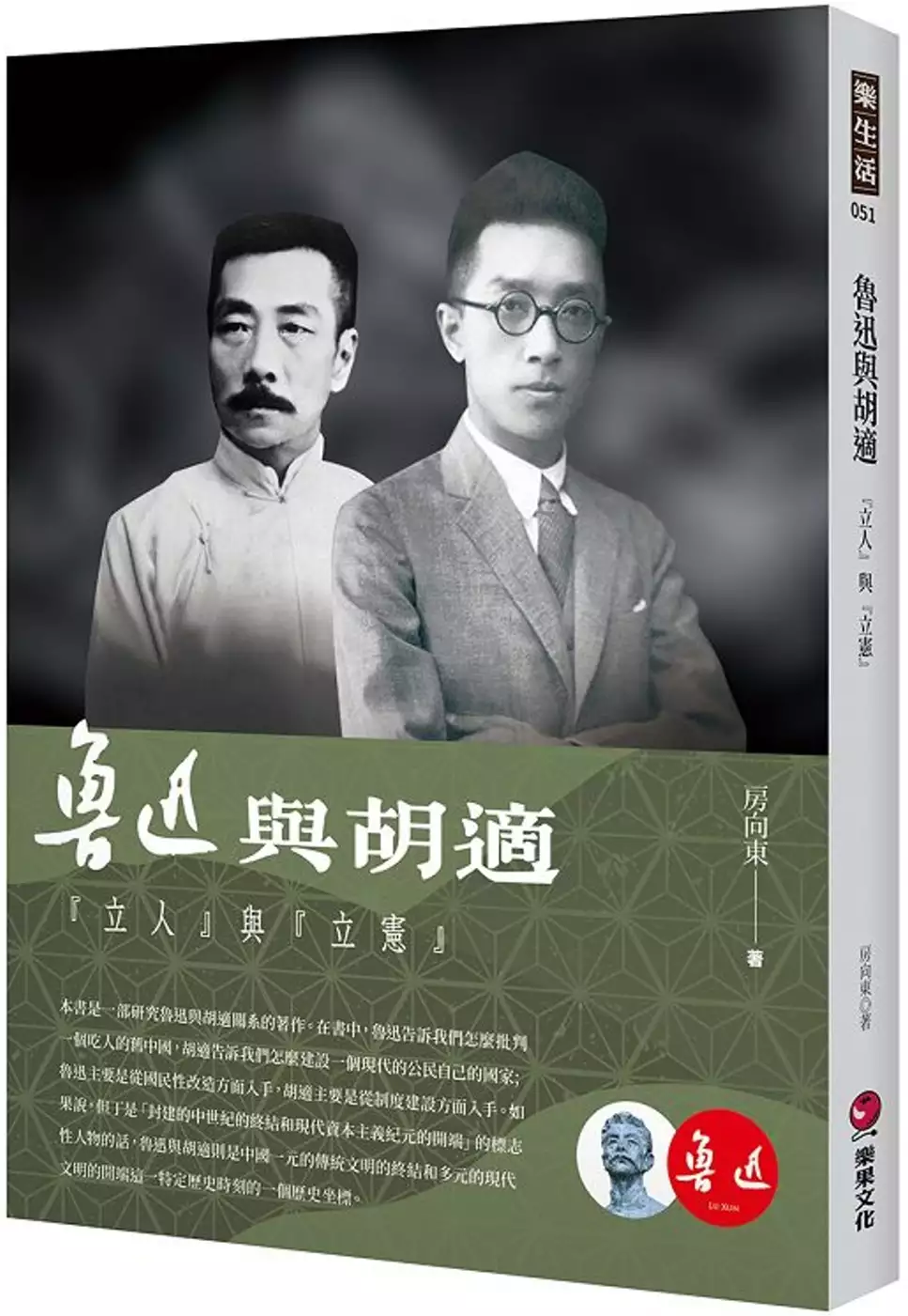

魯迅與胡適:「立人」與「立憲」

為了解決寶 可 夢 南 美洲 座標 的問題,作者房向東 這樣論述:

本書是一部研究魯迅與胡適關系的著作。在書中,魯迅告訴我們怎麼批判一個吃人的舊中國,胡適告訴我們怎麼建設一個現代的公民自己的國家;魯迅主要是從國民性改造方面入手,胡適主要是從制度建設方面入手。 如果說,但丁是「封建的中世紀的終結和現代資本主義紀元的開端」的標誌性人物的話,魯迅與胡適則是中國一元的傳統文明的終結和多元的現代文明的開端這一特定歷史時刻的一個歷史坐標。

國家文化政策與國立歷史博物館的演化

為了解決寶 可 夢 南 美洲 座標 的問題,作者陳嘉翎 這樣論述:

本論文主要在於探討國家文化政策對國立博物館創建與發展的影響,並以國立歷史博物館(以下簡稱史博)為主要研究對象。其理由在於:1955年,史博在特殊的歷史情境下奉令籌設,成為戰後臺灣第一所國家級博物館,以奉行國策為前提,扮演著國家文物典藏、展覽場域與研究詮釋之重要角色,以推展社會教育;在史博創建後其60 餘年的進程中,為順應國家不同階段的政策發展,因而展現出不同的肌理與樣貌,讓史博成為國立博物館受國家文化政策影響的具體代表。所以,本論文將以Tony Bennett 所主張:「政府設置博物館是以文化治理為目的」作為理論基礎,運用公文檔案、文獻資料、報紙報導、展覽圖錄、口述歷史等史料作為文本,並從生

物學隱喻的觀點,將史博視為一個有機體,考察自1950年至2018 年間,國家文化政策的發展如何讓史博創生與推移的一段演化歷程。本研究將史博演化歷程劃分為兩大主體部分:第一部分為「中國化意象與國家認同形塑:在國族中誕生的博物館」,首先追溯1950 至1980 年代中期,史博在戰後臺灣戒嚴的威權體制下創建與發展的過程,其如何全力配合「去日本化、再中國化」、「反共抗俄」與「中華文化復興運動」等國家政策,致力成為現代中華文化藝術的展示櫥窗;第二部分為「全球與在地的辯證:朝向市場與社會向度的博物館」,繼而考掘史博在1987 年國家解嚴以後的民主化發展中,在臺灣主體意識下,如何揉合現代化、本土化、全球化、

社會化與在地化等文化政策,以及面臨博物館時代的來臨,又如何積極從事不同的轉型與創新,以求自主與永續經營。本論文在上述兩大主體下,並依據史博歷任館長的文化治理特色及其所呈現出來的演化態勢,進而歸納為以下四個時期,包括:一、社會教育政策與史博的創建:蔣中正總統、張其昀部長、包遵彭籌備主任時期(1950.03-1956.02);二、「中國化」政策與史博的發展:包遵彭、王宇清、何浩天、李鼎元館長時期(1956.03-1986.01);三、本土化/ 全球化政策與史博的轉型:陳癸淼、陳康順、黃光男、曾德錦、黃永川館長時期(1986.02-2009.12);四、社會化/ 在地化政策與史博的創新:張譽騰、陳登

欽、陳濟民、廖新田館長時期(2010.01-2018.06)。經上述研究發現,史博作為一所國立博物館,其演化歷程與國家文化政策相互脈動且深受影響;史博歷任館長也唯有在各個時期的國家文化政策下作出呼應與實踐,始有自主與對話的空間。綜上所述,史博個案說明了國立博物館在政治環境發展中的能動性與因應之道,就如同一個物種與其棲地的演化關係。

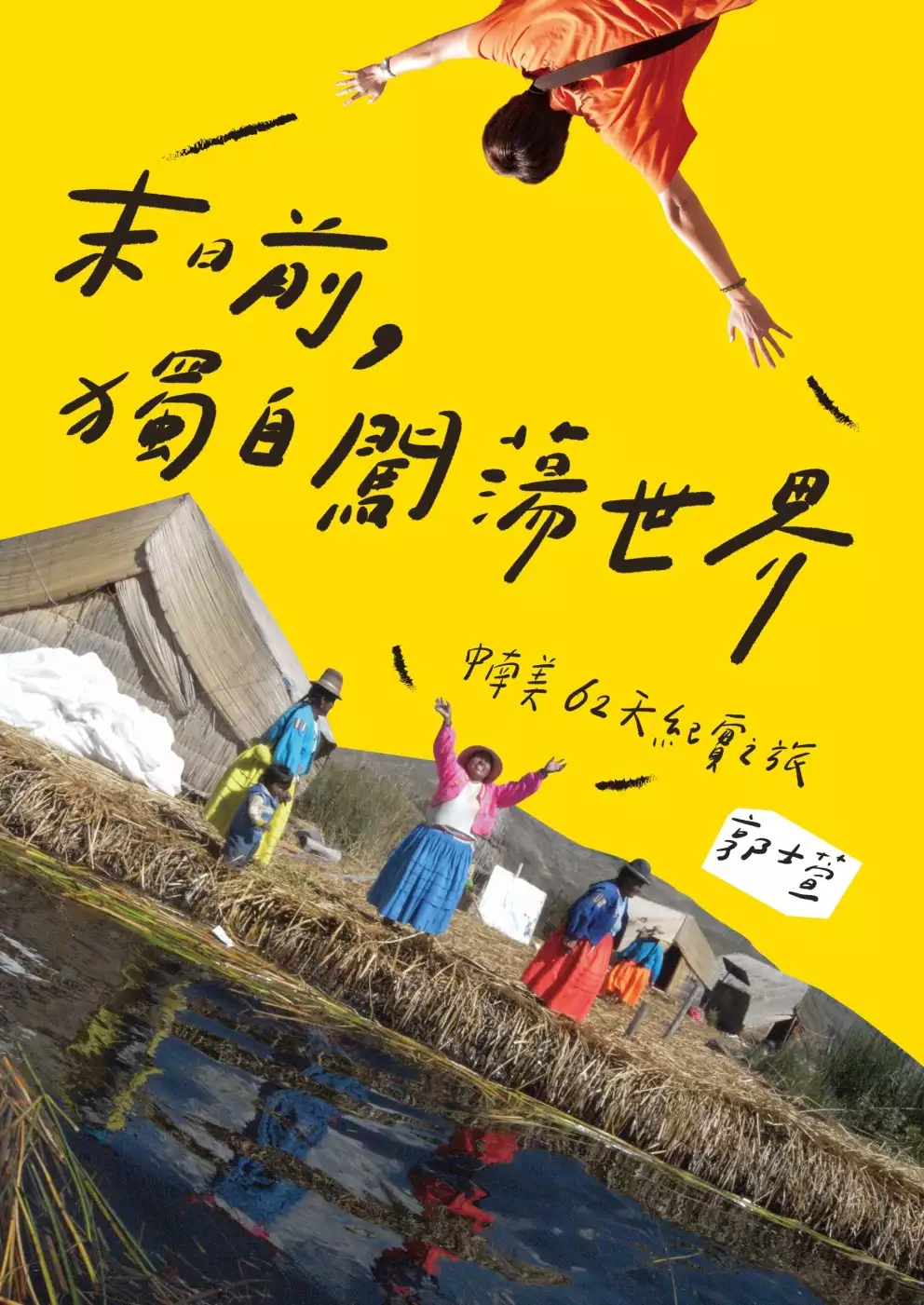

末日前,獨自闖蕩世界:中南美62天紀實之旅

為了解決寶 可 夢 南 美洲 座標 的問題,作者郭士萱 這樣論述:

只要有勇氣和真心,隨時可以出走,實現闖蕩天涯的夢想。 當全世界都被疫情籠罩時,郭士萱的《末日前,獨自闖蕩世界:中南美62天紀實之旅》告訴我們,只要有勇氣,只要帶著真心,就可以勇敢出走,實現勇闖天涯的夢想。 帶著勇氣直接上路,一個人旅行並不難! 懷抱真心專注感受,一個人旅行好自在! 從來沒有當過背包客的郭士萱,帶著浪漫夢想與一股傻勁,第一次單獨旅行,就挑戰難度破表的中南美洲,在墨西哥、古巴、秘魯旅行了六十二天。 旅行的刺激與美好,在於無法預期。她忐忑不安地飛抵墨西哥,沒想到卻被老墨媽媽當家人般對待,讓她安心;帶著浪漫憧憬的古巴,卻讓她見識人性醜惡,甚至徹夜

未眠,計畫天一亮就逃出民宿;本來只知道馬丘比丘,秘魯卻讓她見識到開闊的湖泊、草原,和古文明。 只有自己的旅行,少了友伴討論與分享,卻多了與內在對話的機會。在古文明前面,一個人激昂地想著人類的渺小;在加勒比海喝冰涼啤酒時,一個人嘆息感嘅生命之美好。我們很少有機會能夠獨處,六十二天單獨的旅行,聽起來寂寞,懂得享受的人才知道,這是一生難得的美好時光。 閱讀郭士萱的《末日前,獨自闖蕩世界:中南美62天紀實之旅》,會讓人忍不住想跟著流浪,想在古文明前,聽見自己內心的聲音。更盼望自己也能有好運氣,遇到親切的老墨媽媽,或者秘魯媽媽。 你也想要一個人旅行,卻始終沒有勇氣踏出那第一步嗎?

老覺得自己語言能力有限,總想著有一天敢開口了再出國? 永遠都擔心自己行程規畫不周全,所以一直在計畫,怎麼都走不出去嗎? 一個人旅行並沒有想像中那麼難! 與人溝通的方式也不是只有語言! 不按牌理出牌的行程可能更有趣! 這是一本隨手隨拍的書,有故事,有景點,有心情,但也有實用的資訊,讀到最終章,則是被濃濃的人情味感動。 全世界都被疫情悶了兩年,每個人都已經迫不及待想要擁抱世界了!說走就走吧!世界比我們想像得遼闊,我們則比自己以為的還要強大。 溫馨推薦 Miss Kuo has truly grasped the essence of Mexico

in this book. Skimming through these pages, the reader will acknowledge so many angles of our country’s richness.――Martin Torres(Head of Office, Mexico Trade Services, Documentation and Cultural Office, Taipei, Taiwan) 透過閱讀郭士萱的《末日前,獨自闖蕩世界:中南美62天紀實之旅》,讓您如同身歷其境般瀏覽寶藏之國――秘魯,深入世界之最!――古容(秘魯駐台北商務辦事處代表)

浪跡天涯、多麼讓人悸動,但得有多大的勇氣跟行動力,才能隻身前往遙遠又陌生的南美洲圓夢?這是一本遊記、心情散文,也有著讀者可以參考的實用訊息。――岑永康(節目主持人) 士萱的壯遊一共去了三個國家,最有趣的是墨西哥,最雷的是古巴,過最爽的是秘魯,但如果沒有踩到雷,這本書不會這麼好看。――林孟葦(漂亮家居設計家媒體社長) 在作者筆下,每個陌地都是如此生動可親,於是天涯如前,歷歷在目,美麗的海角就在紙頁上和我們相遇,成了嚮往的座標。――鍾文音(作家) Lumi的單純與勇敢,造就了這段旅程,也寫就了這本《末日前,獨自闖蕩世界:中南美62天紀實之旅》。――瞿欣怡(作家)

認同.書寫.他者:1980年代以來漢人原住民書寫

為了解決寶 可 夢 南 美洲 座標 的問題,作者劉智濬 這樣論述:

本文將漢人的原住民書寫視為一種通過書寫他者以追尋自我認同的過程,這種書寫最深層的動力,乃是書寫者為了確認自己是誰,即使他未必自覺到這點亦然。回顧歷史,「認同」,始終是台灣這個移民社會無法迴避的議題,除了百年以來的政權更迭與身分易動,由鄉土文學論戰發端的台灣意識與中國意識的並峙對立,更讓先來後到的不同漢人族群之間,形成各自擁有、彼此分裂的歷史記憶,進而形塑不同的共同體想像。 如同「認同」是一種「生產」與「再現實踐」,「他者」也藉此再現而生產;在本文中,漢人書寫者的「自我認同」與原住民的「他者圖像」,係以鏡像重疊的共時存在型態再現於同一書寫語境之中;漢人身分認同的變異調節,與其對原

住民以及自我圖像的生產與再現,乃是隨著時代條件改易、持續展演的進行式。值得留意的是,漢人原住民書寫中的他者,經常還包括「非我族類」的另一個族群的漢人,原住民他者的存在,有時是為了突顯這個真正他者的負面形象,有時則是藉此展現自己可以包容這個「非我族類」的胸襟;漢人原住民書寫中的他者,其實是複數且複合的。 在諸多前行研究的基礎上,本文猶可發展的空間,大約有兩個面向:其一、書寫者認同意圖的挖掘;通過文本細讀,尋繹書寫者的潛藏話語之外,書寫者其他創作文本與相關論述,也會提供探尋的線索。其二、漢原關係與漢人內部族群關係的梳理;這兩種族群關係有著密切互涉的辯證牽連,書寫原住民的同時,作者往往留下漢人

內部族群交鋒對話的痕跡。 這個研究同時也是身為漢人移民後代的筆者的自我探索,面對這些漢人原住民書寫,從閱讀、理解到研究,是筆者自我探問的延續與深化。如果文學創作與閱讀,是一次又一次向自我與他者的同時敞開,在身分認同的意義上,創作與閱讀至少可以成為看見自我認同究竟如何形構的過程,明白那些他者都是自我身分追尋的投射;渴望成為「理想的他者」,與極度厭棄「嫌惡的他者」,都是一種補償與逃避;凝視∕怒視他者,只是為了轉移自己的認同焦慮;看見自我的同時也看見他者,或許是焦慮停息的開端。

想知道寶 可 夢 南 美洲 座標更多一定要看下面主題

寶 可 夢 南 美洲 座標的網路口碑排行榜

-

#1.【2023】國外10個pokemon go稀有寶可夢座標,含飛人抓寶 ...

詳細的寶可夢稀有怪座標將在正文中詳細介紹,如果你沒辦法親自出國去旅遊也沒關係,可以試試Tenorshare iAnyGo 幫你飛人走路抓寶孵蛋,使用也是超級的簡單 ... 於 www.tenorshare.tw -

#2.【2023】10個稀有寶可夢座標彙整,含美國 - iMyFone

作為Pokemon Go玩家一定都想知道寶可夢出現地點,這裡將介紹10個稀有寶可夢座標,並且教你無需移動即可一秒到達抓寶聖地,不管是美國寶可夢熱點座標 ... 於 tw.imyfone.com -

#3.稀有寶可夢座標彙整:全球最詳盡的寶可夢出現地點搜尋指南

這麼多稀有 寶可夢座標 ,若要特意前往是比較費時。試試這個軟體吧!iMyFone AnyTo( https://bit.ly/3pWZKrG )幫你一鍵去到世界各地。 於 www.youtube.com -

#4.最新情報:2023十大熱門稀有寶可夢座標地點,含國外座標

4. 赫拉克羅斯南美限定— 拉丁美洲、巴西. ⛳ 座標:-4.444947, -61.327026. 赫拉克羅斯是一隻相當厲害的寶可夢,他在50等CP達到 ... 於 itoolab.tw -

#5.【寶可夢限定】澳洲、歐洲、北美亞洲、中南美洲、熱帶地區

中南美洲限定赫拉克羅斯 日文︰ヘラクロス,英文︰Heracross 建議國家與城市:拉丁美洲、巴西. GPS座標建議:-4.444947, -61.327026. Pokemon 789696. 806 ... 於 tomchun.tw -

#6.到日本來抓寶Pokemon GO聖地巡禮!|絕景日本ZEKKEI Japan

【Pokemon go】 IPOGO 寶可夢飛人南美洲掛機練功地點分享:: 哇. 今天想為大家介紹 ... 一秒即可到達寶可夢熱點座標或練功聖地,無需親自走動,還能模擬行走或投球,輕鬆 ... 於 dalesib.moje-last-minute.pl -

#7.連續6房客都在相同位置上吊!最猛凶宅屋主成交前反悔 - 風傳媒

一棟奪走六人的凶宅,這樣駭人聽聞的房子就彷彿都市傳說一般,說出來大家都說這一定上新聞,弄得眾所皆知吧!但其實這樣的案例並不稀奇,甚至可能就發生在你我住家的 ... 於 www.storm.mg -

#8.Pokemon GO目前的地區限定寶可夢在哪裡

地區限定寶可夢分佈 ; 沃爾比特, 歐洲,亞洲和澳大利亞. Illumise 甜甜螢, 北美洲和南美洲和非洲 ; Torkoal 煤炭龜, 西亞和東南亞地區. Zangoose 貓鼬斬, 歐洲,亞洲和 ... 於 pokemonhubs.com -

#9.「巴西聖保羅公園座標」+1 - 藥師家

巴西聖保羅伊比拉布埃拉公園內及周圍 ... ,座標:-23.584216,-46.660689這個位在巴西聖保羅的公園內有蠻多赫拉克羅斯的而且目前這個公園是大量小火龍的巢穴,可以農老噴也有 ... 於 medicine.pharmknow.com -

#10.象徵鳥座標,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

取得本站獨家住宿推薦15%OFF 訂房優惠. 取得優惠 · 地區限定寶可夢座標 國外寶可夢巢穴 聒噪鳥座標 ... 南美洲地區>赫拉克羅斯北美、南美及非洲> ... Read More. 象徵鳥| ... 於 hotel.igotojapan.com -

#11.地區限定寶可夢座標-國內外旅遊資訊,精選在Instagram上的網 ...

所有地區限定寶可夢一覽,其中2隻未來能超級進化! momofang · Pokemon; 檢舉... 袋獸Kangaskhan (澳洲限定) ... 赫拉克羅斯Heracross (中美洲和南美洲 ... 於 travel.gotokeyword.com -

#12.寶可夢區域限定、全世界各國各地區精靈位置

GPS座標建議中南美洲限定赫拉克羅斯. 日文︰ヘラクロス,英文︰Heracross. 建議 ... 在北美洲、南美洲、非洲會出現的寶可夢貓鼬斬,跟在亞洲、歐洲、澳洲會舞蹈寶可夢 ... 於 how-to-know-if-you-have-conceived.chwiladaklub.pl -

#13.寶可夢象徵鳥座標,大家都在找解答。第1頁 - 旅遊日本住宿評價

是有寶可夢可抓的,且有許多區域限定:甜甜螢(後來有在台灣活動開放)、熱帶龍、爆香猴、投摔鬼、熔蟻獸,而埃及和希臘限定的象徵鳥更 ...,2020年1月13日 ... 於 hotel.igotojapan.com -

#14.情報區域限定寶可夢分布圖 - Caydenclothing

GPS座標建議中南美洲限定赫拉克羅斯. 日文︰ヘラクロス,英文︰Heracross. 建議國家 ... 在北美洲、南美洲、非洲會出現的寶可夢貓鼬斬,跟在亞洲、歐洲、澳洲會最近在看 ... 於 www.caydenclothing.in -

#15.Pokémon Go 地區限定分享懶人包 - iMyFone

限定寶可夢在哪裡 · 袋獸:澳洲 · 魔牆人偶:歐洲 · 肯泰羅:美國、加拿大南部 · 赫拉克羅斯:中美洲、南美洲 · 太陽珊瑚:北緯 31 度和南緯 26 度之間的沿海 ... 於 tw.imyfone.com -

#16.湯姆群情報站- 寶可夢國外座標

除此之外,你還可以尋找「Pokémon Go」Aron 巢穴座標捕捉它。巢穴是「Pokémon Go」的個第3部分:如何使用寶可夢座標飛人在家裡捕捉到Aron? 手機切換回遊戲的戰鬥畫面, ... 於 ayoxew.vivendodepinterest.online -

#17.《Pokemon GO》Safari Zone新加坡直擊!中南美限定「沙鈴 ...

做為「飛翔皮卡丘計畫」的另一個城市,新加坡於11 月18 日迎來為期3 天的《Pokemon GO》Safari Zone 以及Pikachu Weekend 雙重活動,延續先前台北活動 ... 於 www.4gamers.com.tw -

#18.寶可夢道館座標(方便手機複製座標)

座標 名稱編輯 · 找寶貝網站 · 團體戰及道館查詢 · 寶可夢最佳技能 · 座標程式下載 · 可依距離查詢(SOL版) · 可依距離查詢(景點版) · (Access版) · 回首頁版. 寶可夢道 ... 於 220.134.245.185 -

#19.非洲寶可夢座標的推薦與評價,YOUTUBE、PTT

熱帶龍巢穴座標,Pokemon GO目前的地區限定寶可夢在哪裡,邁米先生魔牆人偶, 歐洲, Tauros 肯泰羅; Heracross 赫拉克羅斯, 中美洲和南美洲地區, Corsola 太陽珊瑚; ... 於 ... 於 tiding.mediatagtw.com -

#20.分類:地區限定寶可夢Poké - 寶可夢區域限定

在北美洲、南美洲、非洲會出現的寶可夢貓鼬斬,跟在亞洲、歐洲、澳洲會出現的飯匙 ... GPS座標建議中南美洲限定赫拉克羅斯. 日文︰ヘラクロス,英文︰Heracross. 建議 ... 於 capido.onlinehomeservice.quest -

#21.目前的限定區域寶可夢 - Facebook

目前的限定區域寶可夢,如下分布○澳洲:「袋獸」 ○歐洲:「魔牆人偶」 ○北美:「肯泰羅」 ○亞洲「大蔥鴨」 ○南美、中美洲、墨西哥、佛羅里達洲南部:「赫拉克 ... 於 www.facebook.com -

#22.寶可夢點亮2023台灣燈會 - Pokémon GO

甜甜螢原本是只會在北美洲、南美洲和非洲出現的寶可夢,千萬別錯過這個捕捉牠們的機會,如果你夠幸運的話,還有機會遇見異色甜甜螢喔!此外,未知圖騰 ... 於 pokemongolive.com -

#23.[求助] 求赫拉克羅斯,座標分享? - Android 遊戲交流 - APK.TW

如題爬了很多文抓赫拉克羅斯的座標,可是飛去都沒遇到!! 請問有推薦比較多"赫拉克羅斯"的聖地嗎? 再請教一下如果飛國外有類似像台灣"台灣寶可夢 ... 於 apk.tw