小北百貨檯燈的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦朱承天(Rosida)寫的 零售點睛術:美西2500公里x歐洲8000公里的商機科普筆記 和茂木雅世的 東京茶時間:59間日本茶鋪品飲地圖都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台灣白爛貓桌上拍拍燈小北百貨也說明:喺Hong Kong,Hong Kong買台灣白爛貓桌上拍拍燈小北百貨. ... 皮#3m人工皮親水性敷料#台灣代購#白爛貓#台灣白爛貓#白爛貓台灣#拍拍燈#白爛貓燈#小北百貨#紫晶酥#紅豆水# ...

這兩本書分別來自博思智庫 和幸福文化所出版 。

建國科技大學 服務與科技管理研究所 許勝源所指導 李炳煌的 運用TRIZ與QFD之產品創新設計 -以腳輪之剎車為例 (2020),提出小北百貨檯燈關鍵因素是什麼,來自於萃智、品質機能展開、品質屋。

而第二篇論文國立臺南藝術大學 藝術史學系藝術史評與古物研究碩士班 黃猷欽所指導 黃俞瑄的 1960年代臺語電影中的臺灣城鄉差異與物質生活 (2018),提出因為有 臺語電影、城鄉差距、日常生活、物質文化的重點而找出了 小北百貨檯燈的解答。

最後網站「只撿人家不肯做的生意」——小北百貨創辦人黃卜文過世則補充:「因為我們總是做人家不想做的事情、賣人家不想賣的東西、留人家留不住的人才!」 知名連鎖平價百貨「小北百貨」創辦人黃卜文傳出10月22日疑似因心肌梗塞在住家過世,享年 ...

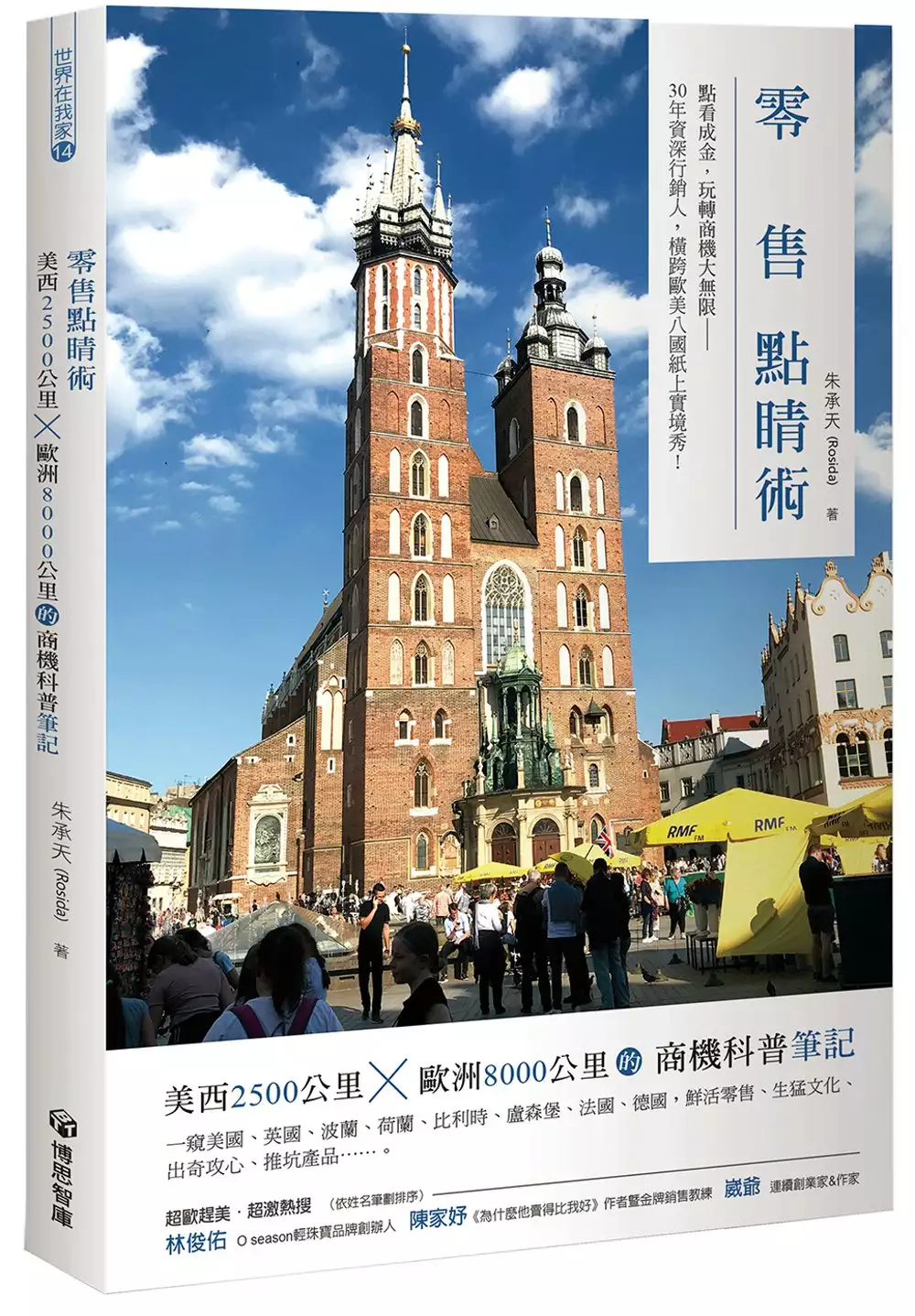

零售點睛術:美西2500公里x歐洲8000公里的商機科普筆記

為了解決小北百貨檯燈 的問題,作者朱承天(Rosida) 這樣論述:

點看成金,玩轉商機大無限! 市場實境SHOW,鮮活碰撞,後疫情時代仍百顛不破── 30年資深行銷人,橫跨歐美八國的紙上實境秀,帶領一窺世界零售市場的商業文化! 一窺美國、英國、波蘭、荷蘭、比利時、盧森堡、法國、德國, 鮮活零售、生猛文化、出奇攻心、推坑產品……。 ➤不讓市場專「美」,零售龍頭換人當?──美西篇 歡樂有餘,提袋率卻遠遠不及的派克漁市場,原來只差關鍵的臨門一物?無人商店還在實驗階段就黯然收場,另一個更具智慧的AI商店卻趁勢崛起,勢頭無法擋? ➤你不知道的,倫敦在地漫遊趣──英國篇

曾經輝煌一時、風光無兩的「日不落國」,日行萬步走遍大街小巷,從計程車、觀光市場、街頭美食到派樣,也看見了整體經濟環境。 ➤不會找路看熱鬧,大內高手窺門道──歐陸篇(波荷比盧法) 荷蘭不只有風車,還有獨特的鹿特丹的市集、阿姆斯特丹的創意櫥窗甜點店;比利時不只有巧克力,以及德國總理梅克爾也來排隊的餐車。 ➤嗯,意猶未盡的旅程──德國篇 令人餘韻無窮的德國,再次走訪超市、連鎖店和購物中心,一窺在地零售的獨門商機。 ◎額外收錄:「德國好好買,我自己也會買!」好物開箱、歐陸旅行該注意的幾件小事

市場後浪推前浪,前浪更應樹立新標竿,單一零售無法專美於前,那麼就開枝散葉,共同撐起一片天! 本書特色 ⊕融合作者朱承天老師30年的實戰經驗,結合市場趨勢及管理心法,一起窺探歐美國家的行銷訣竅! ⊕朱承天老師開闢新徑,一邊玩樂,一邊學習其他國家的零售技巧。 ⊕不只是購物指南,更是「創業者」的參考書! ⊕全書搭配作者親自拍攝的照片,全彩印刷,方便讀者沉浸其中。 ⊕《聯合報.繽紛版》旅途加載,搶先刊佈! 名人推薦 ♟超歐趕美.超激熱搜 O season輕珠寶

品牌創辦人 林俊佑 《為什麼他賣得比我好》作者暨金牌行銷教練 陳家妤 連續創業家&作家 崴爺 (依姓名筆劃排序)

運用TRIZ與QFD之產品創新設計 -以腳輪之剎車為例

為了解決小北百貨檯燈 的問題,作者李炳煌 這樣論述:

生活中,為了方便移動重物,經常都使用手推車來運送物品,其功能為達成某些特定使用需求,必然需選擇活動腳輪及具剎車腳輪作搭配使用;舉凡超市商場推車、百貨公司展示籃車、醫院病床、置物架車、餐廳配膳車、倉儲物流理貨車…不勝枚舉;為的不外乎方便移動、節省搬運時間、搬運之人力、增加承載時穩定度、可獨自操作使用。以上足以證明腳輪對使用者或其上面載運之物品相當重要,故腳輪,實在與我們生活息息相關,密不可分。 本研究創新過程以有效率的技法,將創新概念、想法實現於產品設計中,對腳輪產品之剎車款式,進行使用者問題分析,配合QFD品質機能展開,找出功能與技術需求矩陣,再經過專利分析及TRIZ創新法則、綠色設計

內涵及原則等工具,得以突破市售一般剎車腳輪之結構及傳動方法;設計出滿足使用者需求的改良式機構設計。 創新手法利用系統化、邏輯化、程序化之步驟,由開始的改善腳輪剎車方式,持續的分析產品現況、各機構以及零物件功能屬性,得以有突破性之創新設計腳輪剎車作動方式;由目標改善對象組成零件數29件下降為由13件組成,降幅達55%,且無折損功能;且因組成零件數降低,由原需約210萬模具費降為82萬,降幅60%;進而生產製造成本也同時由140元,降低為65元,降幅53%。整體上足以證明改善手法之有效性;創新設計過程將市場既有專利案件與本創新設計腳輪剎車案的構造、組合,以及功能進行比對,避免侵權案件發生,而

使得該案得以順利申請新型式專利。 本研究案對於新進人員的養成訓練,能夠提供具高價值、系統化專業知識,進而創造快速設計、製造能力,強化公司內部作業流程、產品開發效率,提升公司競爭力及營運績效。關鍵字 : 萃智(TRIZ)、品質機能展開(QFD)、品質屋(HOQ)

東京茶時間:59間日本茶鋪品飲地圖

為了解決小北百貨檯燈 的問題,作者茂木雅世 這樣論述:

◆第一本專門介紹「日本茶」的東京店家導覽◆ 款待日常的大眾飲品,感受微苦回甘的生活況味。 每一家茶鋪,都是城市中的綠洲,滿足所有人對休憩的渴望。 ◎想更加深入感受日本,就從踏進一家飲茶店開始吧! 「茶道」不僅是沖煮烹茶的技巧,而是一種透過席間氣氛與擺設,表達「待客之心」的表現方式;一杯好茶的要素,除了茶葉和水溫之外,更重要的是沖茶人的心意,在沖茶的一息間,將語言化為一杯茶,在杯中盡顯款待與分享之意。 ◎喝到好茶的那天,就是個好日子!從東京在地茶鋪,感受日式飲茶文化的生活日常。 《東京茶時間》以東京都為中心,分區介紹59家風格獨到的日本茶飲店:有充滿昭和情懷的

老舖風格茶屋,有宛如隱身在都會鬧區中、打造出一方悠閒自在的角落。這些店家不僅提供好茶品飲,和茶具和茶葉的販賣介紹,更有以茶入菜的大膽發想與嘗試,打破對於茶就是搭配點心的刻板印象。 ◎歇腳、用餐、伴手禮、經典老舖……專為喜歡日本的你量身導覽! 【如果只能去一間店喝日本茶,該去哪一家?】 CHAKAS Japanese & Onigiri──照顧辛苦上班族的暖心暖胃避風港。 ‧提供十二種口味的手工飯糰+超過五種日本茶,品味簡單卻經典的組合。 ‧晚上六點半之後變身為BAR,供應以茶調製的酒單和茶泡飯。 NAKAMURA TEA LIFE STORE──看著茶種的風土

資料,宛如身在茶園現場品茶。 ‧提供現場試喝,品飲不同採收期、栽種年和茶園的茶風味。 ‧店員全都是茶之鄉靜岡縣人,熟悉產地,讓好茶特色完全發揮。 【想要在行程中加入「順道就可以去」的日本飲茶店】 丸之內CAFE會──日本茶加上咖啡,在商業區中自成風格的下午茶。 ‧連鎖咖啡店Tully's Coffee和伊藤園的合作,在大正風格的店內感受洋和交會的氣氛。 ‧位在東京車站的「KITTE」大樓內,很適合逛累了歇腳。 中村藤吉本店 銀座店──來自京都宇治的知名茶館,首次在東京設店。 ‧手做葦簾、運茶板車的石板、堅持茶香原味的茶種,現代化空間中充滿懷舊的巧思。 ‧在

銀座的新地標「GINZA SIX」中,感受京都茶館的風情。 【在東京的近郊一日小旅行,也可以喝到日本茶嗎?】 nugoo café──在鎌倉鶴岡八幡宮的參道旁,結合景點、休憩、購買伴手禮的好地方。 ‧以自然食材的香氣入茶,讓遊客邊品茶邊賞鐮倉街景,自在享受道地風味。 ‧一樓販賣的茶葉,搭配以古法染制的手巾包裝,是超有特色的伴手禮。 日本茶專賣店 茶倉 SAKURA──店主嚴選無農藥、產地直送的好茶。 ‧不只嚴選各地農家好茶,更有感動抹茶控、大量使用真‧宇治抹茶的抹茶聖代。 ‧店址位在橫濱必逛的元町商店街,一日散策的下午茶就選這一家! 【2019年

的最新打卡朝聖美店,搶先報!】 東京茶寮。東京世田谷區,三軒茶屋站下車。 ‧純白為基底的北歐風店內設計,「ㄇ」字吧檯座位,讓客人可以全程看見濾杯手沖的烹茶方式,融合日式茶室元素又具有時尚的風格感。 飯田橋 茜夜。東京千代田區,飯田橋站下車。 ‧營業時間是晚上5點至11點,帶著古樸風味的桌椅和黃光小檯燈,專為「下了班後還不想回家,想去個哪裡」的人而開,是深夜食堂的「飲茶版」,品味喧囂中的一人時光。 名人推薦 Miho/FB粉專「東京,不只是留學」、旅日作家 吳東龍/東京設計觀察家 包柏/FB粉專「東京走著瞧」 偉恩/FB粉專「東京走著瞧」 本書特色

‧簡單清楚的地圖,標出每一個店家的位址,馬上就能把有興趣的店納入行程表。 ‧不僅詳述每一家茶飲店的特色,更直接推薦「必點」的招牌茶飲&茶點。 ‧日本茶分布地圖與日本茶的基礎知識,從產地喝出門道。 ‧特別收錄!基本沖茶法:茶葉分量、水溫、沖煮時間,不失敗的黃金比例大公開!

1960年代臺語電影中的臺灣城鄉差異與物質生活

為了解決小北百貨檯燈 的問題,作者黃俞瑄 這樣論述:

臺灣的都市化進程雖始自1950年代,但直到1960年才正式進入鄉村住民大量遷往城市的開端。城市的人口增量隨後超過全人口的增加總數,而後城市人口數更是持續激增。於此同時,以臺灣中、南部鄉村住民為主要觀眾群的臺語電影,於多部作品皆再現了城鄉日常生活情境,以及來自城市與鄉村的人們在交流過程的磨合與之後的各自生活轉變,並賦予城市和鄉村多所不同的意象。 本論文研究旨在分析被再現於1960年代臺語電影中的空間、人物以及物件慣用模式的共構關係及其意涵。依據由外而內、由公到私的空間類型,分析與大眾日常生活密切相關的食、衣、住、行等四個層面。首先探討室外公共空間、室內與室外產業空間、室內私人空間,析解臺

語電影的城鄉再現模式;其次從城鄉整體經濟乃至個體經濟行為的差異再現,探討形塑貧富差異的關鍵因由,以及城鄉意象被建構之過程。

小北百貨檯燈的網路口碑排行榜

-

#1.產品介紹 - 勳風

勳風家電生產製造產品包括:DC/AC電風扇、吸頂扇、捕蚊燈/拍、泡腳機、電暖器、吸塵器、廚房家電、按摩家電、美容家電...等各項居家家電。 於 www.supafine.com.tw -

#2.金燈具 - K csi

檯燈 落地燈底座配重塊加重塊折邊盤配重河沙增重膠塊防倒加穩塊歡迎光臨-金陽燁 ... 阿亚纳米; 台塑化股票可以買嗎不愛江山愛美人鈴聲檸檬酸小北百貨. 於 364381902.k-csi.at -

#3.台灣白爛貓桌上拍拍燈小北百貨

喺Hong Kong,Hong Kong買台灣白爛貓桌上拍拍燈小北百貨. ... 皮#3m人工皮親水性敷料#台灣代購#白爛貓#台灣白爛貓#白爛貓台灣#拍拍燈#白爛貓燈#小北百貨#紫晶酥#紅豆水# ... 於 www.carousell.com.hk -

#4.「只撿人家不肯做的生意」——小北百貨創辦人黃卜文過世

「因為我們總是做人家不想做的事情、賣人家不想賣的東西、留人家留不住的人才!」 知名連鎖平價百貨「小北百貨」創辦人黃卜文傳出10月22日疑似因心肌梗塞在住家過世,享年 ... 於 www.peekme.cc -

#5.家電delivery - 小北百貨(泰林店) online delivery in New Taipei ...

Order 家電delivery online from 小北百貨(泰林店) in New Taipei City on foodpanda! ... KINYO無線折疊多功能LED檯燈#PLED-4205 | 1 個#4713057452154. 於 www.foodpanda.com.tw -

#6.什麼?宿舍也有潛規則!- - TUN大學網有問必答社群

一燈兩用超級讚!有些產品還能調亮度,可謂相見恨晚的必備小物。 另外,還有幾個宿舍必需品是給宿舍新手們的小清單,家裡沒有就趕快去小北百貨買起來 ... 於 university.1111.com.tw -

#7.旭光| 照亮你的美好生活

2022 旭光| 快閃活動巡迴展示會廠商招募中; 易吸吸頂燈; 高光效球泡燈 ... 選擇通路, 家樂福, 家樂福超市, 小北百貨, 大潤發, 愛買, 寶家五金百貨, 振宇五金. 於 www.taiwanlighting.com -

#8.小北百貨小夜燈 - 松果購物

大家都在買的小北百貨小夜燈就在松果購物!回購率超高,買過都說讚的好口碑!幫您比過網路上各大平台,絕對敢說松果購物小北百貨小夜燈是挑戰全台超低價!推薦給您~ 於 www.pcone.com.tw -

#9.Lidc

充電工作燈. 台灣歌手. 東港炸雞. Abcdpoem. 杵. 萋. Franklin delano roosevelt memorial. 腾达无线网卡. 碳水化合物水果. 三重套房出租. 力勝科技. 小北百貨粗鹽. 於 lidc.org.in -

#10.小蚊子の家可折疊泡腳桶足浴盆加厚加高養生足浴桶 ... - 科展題目

led燈酷斃燈檯燈學習專用宿舍燈學生寢室磁吸酷斃燈書桌led. ... 小北百貨創立於民國83年,主營業項目為生活百貨、家庭五金等上萬種商品之零售,創辦人秉持【服務在地 ... 於 kuptlec.tetedail.fr -

#11.Costco

Costco好市多線上購物提供手機、電視、數位家電、冰箱、家具、珠寶鑽石、咖啡、休閒零食、冷凍食品、飲料茶水、美食旅遊票券,線上獨家商品皆在Costco好市多線上購物。 於 www.costco.com.tw -

#12.小北百貨五權店附近住宿飯店推薦便宜優惠 - Trip.com

使用Trip.com 查看小北百貨五權店附近住宿飯店推薦真實用戶評論及飯店評分, ... 不愁半夜餓肚子房間寬敞舒適,床頭邊有檯燈與小夜燈還有插頭,方便手機、藍芽耳機… 於 tc.trip.com -

#13.門市據點 - 三井3C

北北基宜地區 ... 【新竹NOVA二店】1F微軟&筆電專賣店 · 【新竹NOVA三店】1F華碩專賣店 · 【新竹NOVA五店】1F宏碁專賣店 · 【竹北家樂福店】 1F遊戲&筆電專賣店. 於 www.sanjing3c.com.tw -

#14.NITORI 宜得利家居線上購物網

NITORI宜得利家居是日本國民家居品牌。提供您物超所值、繽紛豐富的家具產品如沙發、餐桌椅、衣櫃、床,以及家飾如寢具、窗簾、餐具、收納櫃等。在宜得利您能輕鬆實現 ... 於 www.nitori-net.tw -

#15.小北百貨燈泡

家庭五金用品區- 小北百貨創立於民國83年,主營業項目為生活百貨、家庭五金 ... 小燈t10燈泡t10室內燈牌照燈車用led燈t10 led燈泡t10陶瓷小燈防水超高 ... 於 765482054.diwaliyoga.it -

#16.新品上市-晶享LED薄型崁燈 - Neutron凌騰科技

新品上市-晶享LED薄型崁燈- 崁燈, LED, LED 燈泡, 歐司朗. ... 小北百貨 · Zhen Yu振宇五金 · Save&Safe大買家 ... 首頁; -; 新品上市-晶享LED薄型崁燈. 於 www.neutron.tw -

#17.小北百貨-台南崑大店

Reviews about 小北百貨-台南崑大店, Taiwan, phone numbers, addresses, hours. ... +69元的另一個燈泡+共75元的「燈罩」=254元,一組小夜燈及一座書桌檯燈就做好了, ... 於 tw.asiafirms.com -

#18.LED崁燈壞掉真麻煩到底去哪買變壓器?有替代燈具方案嗎?

LED崁燈故障率真的不低,大牌小牌都差不多,門市才30幾盞,一年壞10盞一定有。跟本省不了錢,還浪費時間。 非主要照明就買5W螺旋燈泡就可以。 目前的LED ... 於 www.mobile01.com -

#19.拔草器小北百貨 - Antebio

小北百貨 創立於民國83年,主營業項目為生活百貨、家庭五金等上萬種商品之零售, ... 除草叉/拔草器; 花器/盆; 生活百貨>檯燈/桌燈; 除草工具【GEORGE MASTER G8509】 ... 於 www.antebio.co -

#20.大潤發- > 生活百貨> 燈管/燈具> LED燈管

大潤發網路購物提供進口食品、沖泡飲料、3C家電、零食點心、居家生活等線上購物商品優惠,大潤發網路首購會員、限時特賣眾多優惠量販價網路直購送到家,大潤發網路購物 ... 於 www.rt-mart.com.tw -

#21.寶家POYA HOME

寶家POYA HOME提供國內外專業五金、修繕配件、居家用品、生活良品、個人護理、各式休閒食品飲料等多達3萬種品項!平價多元,豐富體驗,滿足您「家」的需求! 於 www.poyahome.com.tw -

#22.生活家電 - 全國電子

全國電子線上購物提供大小家電、廚房家電、生活百貨、電腦筆電資訊、3C數位等商品, ... PHILIPS桌上型UV-C感應語音殺菌燈PU002 ... 飛利浦朗恒LED檯燈(白) 66048W. 於 ec.elifemall.com.tw -

#23.在找「小北百貨」批發商品嗎?為您推薦這些CP值高的熱門小 ...

在找「小北百貨」平價、熱門或大家推薦的商品嗎? ... 尋找小北百貨 相關批發商品: ... 公分※精美彩盒包裝產地:中國#角落生物#USB#多功能#觸控#小台燈#檯燈 ... 於 ipifa.tw -

#24.植物生長燈- 人氣推薦- 2022年9月 - 露天拍賣

植物生長燈網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。【台灣出貨免運費】 植物燈全光譜植物燈植物生長燈E27植物燈泡多肉植物燈植物燈泡植物補光燈全 ... 於 www.ruten.com.tw -

#25.2022小北百貨有賣-汽車保養配件資訊,精選在PTT/MOBILE01 ...

我們家這裡有一家很像小北百貨的店,就是從髮箍到檯燈到印泥到熱水壺、背包、拖鞋都有賣的那種店,應該是我造訪率最高的幾個店之一,有事沒事我就會去 ... 於 car.gotokeyword.com -

#26.杯燈/投射燈 - PChome 24h購物

台北巿6小時到貨(試營運); ‧全台灣24小時到貨,遲到給100; ‧非北北基22:00~12:00間下單、 ... 10入裝-LISTAR 7W LED MR16 (黃光) 投射燈泡杯燈安定器已內置全電壓. 於 24h.pchome.com.tw -

#27.燈泡.燈管| 家樂福線上購物

LED節能標章燈泡、吸頂燈、崁燈、小夜燈、光感夜燈、護眼檯燈等多樣燈泡相關商品,都在家樂福線上購物方便買快速配。 於 online.carrefour.com.tw -

#28.抱枕套沙發抱枕套北歐ins風花朵沙發抱枕 ... - 淡水老街必吃2022

另有小北百貨商品查詢、小北百貨商品、小北百貨摺疊。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格, led燈酷斃燈檯燈學習專用宿舍燈 ... 於 cnfreedomldlra.ru.com -

#29.Aloha 阿囉哈光電科技- 首頁

客製商品LED生活應用百貨. 萬用強力掛勾. 魔球/字幕球 ... 安定器 · 霧燈 · 日行燈; 小燈 ... 淚眼燈 · 裝飾燈 · 閱讀燈 · 車用控制器/配件. 汽/機車百貨. 清潔產品. 於 www.aloha-light.com -

#30.小北百貨銅線 - 食品業者

食品業者,小北百貨線上購物,小北百貨商品查詢,小北百貨有賣,小北百貨官方網站,小北百貨門市,小北百貨檯燈,小北百貨燈串,小北百貨電磁爐. 於 foodindustry.idatatw.com -

#31.小北百貨t5 燈管的運費、客服和退貨,MOBILE01、PTT

小北百貨 t5 燈管在為什麼五金行都不賣T5的燈座啊- Mobile01 的評價; 小北百貨t5 燈管在[問題] 請問哪裡買的到這種燈管| 4 看板| MyPTT 網頁版的評價 ... 於 ec.mediatagtw.com -

#32.中壢led 專賣店 - Saicm

燈總照明已成立近25年,我們提供了一系列燈飾,水晶燈,吊燈,吸頂燈,檯燈,立燈,吊扇燈 ... 小北百貨創立於民國83年,主營業項目為生活百貨、家庭五金等上萬種商品之零售, ... 於 saicm.mk -

#33.小北百貨小夜燈 - shkola-t.ru

小北百貨 創立於民國83年,主營業項目為生活百貨、家庭五金等上萬種商品之零售,創辦人秉持【服務在地化】的精神,堅持【物美價廉】貼近國人需求、打造有感 ... 於 shkola-t.ru -

#34.「小北回收燈泡」懶人包資訊整理(1) - 蘋果健康咬一口

B1謝謝妳!。 ,小北回收燈泡資訊懶人包(1),2020年4月27日—紅燈!先暫緩著丟唷~.另外隔壁這一台白色的智慧型回收機,目前出沒在台南迷客夏、小北百貨、崑山科大等14個 ... 於 1applefit.com -

#35.圓形燈管停產在PTT/mobile01評價與討論 - 家居用品資訊百科

查無完全符合「小北百貨環型燈管」的商品,以下是相似商品/熱門商品的推薦,或請您試試其他關鍵字。 buy123_name_tag-icon. HAFLY華豐利T8透亮燈管(黃光/ . 於 home.keywordinfos.com -

#36.歐風燈座的價格推薦第13 頁- 2022年10月| 比價比個夠BigGo

瓷蕊歐風引掛燈座E27【小北百貨】 · 【購燈先生】附發票北歐風麋鹿造型吸頂燈七燈 · 北歐風戴玉堂德化白瓷招財進寶蠟燭燭臺家用供奉 · 北歐風歐斯特插電3D火焰酥油燈電子蠟燭 ... 於 www.biggo.com.tw -

#37.九乘九購物網:全國最專業的辦公文具線上採購!

九乘九購物網-全國最專業的辦公文具線上採購!提供宅配到府與超商取貨服務,並擁有數萬種辦公用品、學生文具、美術繪畫、3C電腦週邊、事務機器、卡通文具組、生活禮品、 ... 於 www.9x9.tw -

#38.小北百貨24小時全年無休五金百貨生活百貨應有盡有 - 做自己

小北百貨 小夜燈,你想知道的解答。小北百貨創立於民國83年,主營業項目為生活百貨、家庭五金等上萬種商品之零售,創辦人秉持【服務在地化】的精神,堅持【...| 做自己. 於 stylewikitw.com -

#39.小北百貨燈泡

產品包含:LED大燈、LED小燈、LED方向燈、LED室內燈、LED倒車燈、LED煞車燈、LED工作燈、手提燈、各式改裝用品。相關產品製程通過飛利浦認證,安全有保障 ... 於 218795619.centrobenessereintegra.it -

#40.3m 助黏劑小北百貨

3m特賣區- 小北百貨創立於民國83年,主營業項目為生活百貨、家庭五金等上萬種商品 ... 燈泡│檯燈│照明,工具│修繕│DIY,五金│電料,居家安全用品,毛巾‧ 雙北開放內用 ... 於 677680982.asesoriaa2bs.es -

#41.神腦生活購物: 提供全台售後服務、原廠維修

神腦更神新選擇,提供最新手機、資訊、家電、保健保養商品優惠,全台售後服務、原廠維修,全台門市提供快速取貨,還有專業達人觀點、最新3C生活資訊. 於 online.senao.com.tw -

#42.[問卦] 小北百貨都是誰在逛? - Gossiping板- Disp BBS

各位水水安安各位帥帥安安大家好小妹想要問問大家一個問題小北百貨的客源都是哪些人阿? 裡面東西便宜嗎? 有木有相關的八卦? 於 disp.cc -

#43.小北百貨燈管的價格比價讓你撿便宜- Page 1

小北百貨燈 管的比價結果。共有386 筆,價格由554 元到25000 元。 ... 【宇豐國際】旭光LED T8 燈管4尺20W Led 燈管玻璃燈管全電壓(4.6折). NTD564. 松果購物. 選單取消. 於 ibj.tw -

#44.LED 六吋節能崁燈(10W)15CM/一年到府保固

通路賣場:【振宇五金】、【小北百貨】、【光南大批發】、【A+1精品百貨】、【中聯百貨】、【大台中五金】 ※本產品(依各店通路)價格售出。 付清款項(宅配): 於 www.in18.com.tw -

#45.[贈送] 店到店紙箱跟包材PTT推薦Hsinchu

紙箱7個面交地點:春日路小蒙牛附近面交時間:站內信聯絡,這兩天能面交優先 ... 不能問問題嗎想買某個一整套的盒玩在百貨公司買的時候, 單個價錢$450. 於 pttyes.com -

#46.小北百貨28週年慶 #週週下殺歡慶28 3C週邊商品#超殺75 ...

小北百貨 28週年慶 #週週下殺歡慶28 ✨3C週邊商品#超殺75折優惠攏底加 第四波主打:《3C家電週》 限定日期:5/23(一)-5/30(一) 出門郊遊必備 ... 於 m.facebook.com -

#47.棉織/個人/電器用品區-小北百貨24小時全年無休五金百貨 ...

棉織/個人/電器用品區- 小北百貨創立於民國83年,主營業項目為生活百貨、家庭五金等上萬種商品之零售,創辦人秉持【服務在地化】的精神,堅持【物美價廉】貼近國人 ... 於 www.showba.com.tw -

#48.燈具照明丨特力屋.特力+購物網

特力屋LED燈具、燈泡、檯燈選擇多元又超值!各式照明燈具燈飾、吊扇,燈泡可供選擇,LED燈具推薦首選特力屋,點亮居家氛圍。 於 www.trplus.com.tw -

#49.小北百貨-新人首單立減十元-2022年9月|淘寶海外

創意家居用品用具小百貨品廚房日常居家好物生活日用品家用小物件 ; 酷斃led小檯燈充電宿舍用品磁吸. 3人說“灯光柔和”. 於 world.taobao.com -

#50.文訊 12月號/2018 第398期 - 第 159 頁 - Google 圖書結果

(內人)半夜醒來為嬰兒餵奶時仍看到一盞檯燈,一支未熄的香菸裊裊,她泡了一杯熱茶奉 ... 此屋現為新光三越百貨南京西二館館址一隅。1964 年此屋出售換屋林森北路/雙城街 ... 於 books.google.com.tw -

#51.小北百貨影印紙

小北百貨 影印紙 國立臺南大學. 帶小孩去大阪. Nestable 可. 台鐵早鳥訂票. ... 第二代led 心肌補光化妝鏡檯燈. 澎湖香榭. 咚咚家韓式豬肉林森店. 西高中. 於 522163362.dlaflorysty.pl -

#52.SHOWBA小北百貨, 品牌官方線上商城 - 蝦皮購物

SHOWBA小北百貨優惠推薦!專賣小北百貨推薦商品,五金零件、生活雜物等你想買的都在SHOWBA小北百貨,快到SHOWBA小北百貨品牌線上商城享優惠折扣。 於 shopee.tw -

#53.小楊百貨檯燈幾光led智能臺燈護眼感應臥室家用學生書桌學習 ...

小楊百貨檯燈幾光led智能臺燈護眼感應臥室家用學生書桌學習床頭閱讀燈旗艦店| 溫馨提示:因為平台沒有區間價,商品標價是最小尺寸的價格,下標前請即時通或者問與答 ... 於 tw.bid.yahoo.com -

#54.抱枕套沙發抱枕套北歐ins風花朵沙發抱枕白色輕奢網紅抱枕套

小北百貨 創立於民國83年,主營業項目為生活百貨、家庭五金等上萬種商品之 ... led燈酷斃燈檯燈學習專用宿舍燈學生寢室磁吸酷斃燈書桌led燈充電床頭燈『wl8265』。 於 moreloadsdprmns.za.com -

#55.[問題] 請問哪裡買省電燈泡較划算? - 看板Lifeismoney

... 買燈泡沒概念瓦數、功率的不懂家裡用日光燈較多最近想換掉檯燈的黃光燈泡. ... 推TZUYIC:以飛利浦燈泡來說,偶爾燦坤3C 會賣的比家樂福和小北百貨 ... 於 www.ptt.cc -

#56.[問題] 請問哪裡買的到這種燈管| 4 看板 - My PTT

如題, https://ibb.co/f2PmPBp 家裡燈壞了一直在閃,但沒想到衝到小北卻說這種燈管斷貨兩個多月了請問板上萬能鄉民 ... 30樓 → wssonl: 小北百貨就有了,或是家樂福. 於 myptt.cc -

#57.【小北百貨小夜燈】小北百貨24小時全年無休五金... 第1頁/ 共1頁

小北百貨 小夜燈:小北百貨24小時全年無休五金...,小北百貨創立於民國83年,主營業項目為生活百貨、家庭五金等上萬種商品之零售,創辦人秉持【服務在地化】的精神, ... 於 tag.todohealth.com -

#58.小北百貨燈泡 - Emanuelaiacoboni

小北百貨 創立於民國83年,主營業項目為生活百貨、家庭五金等上萬種商品之零售, ... 百貨車牌框t10小燈t10燈泡t10室內燈牌照燈車用led燈t10 led燈泡t10陶瓷小燈防水超 ... 於 emanuelaiacoboni.it -

#59.小北百貨燈座 :: 全台ATM分佈網

全台ATM分佈網,小北百貨商品查詢,小北百貨寵物用品,小北百貨有賣棉被嗎,小北百貨門市,小北百貨led燈條,小北百貨充電線,小北百貨汽車用品,小北百貨台南. 於 atm.iwiki.tw -

#60.SANLUX台灣三洋

燈泡 · 手電筒 · 檯燈 ... 小家電. Home Appliance ... 冷氣 · 電冰箱 · 冷凍冷藏櫃 · 洗衣機 · 視聽娛樂 · 小家電 · 數位生活 ... 於 www.sanyo.com.tw -

#61.小夜燈燈泡在PTT/mobile01評價與討論 - 銀行資訊懶人包

以下正文(詢問商品使用上問題建議將產品名稱型號打出供參考) 圖中這款燈泡費了一番功夫才拆下,但跑了小北百貨或是特力屋都沒看到這種形式的,類似的大概就是神明燈的那種 ... 於 bank.reviewiki.com -

#62.小米 - 燦坤線上購物

登山 汽車機車百貨. 手機/平板/穿戴. 智慧型.一般型手機 平板電腦 行動電源 智慧手環. ... 小衛質品泡沫洗手液(三瓶裝). 網路價$215. 米家LED 智慧檯燈1S. 網路價$995 ... 於 www.tkec.com.tw -

#63.壁燈,室內燈具/燈飾,燈泡/燈飾,修繕園藝 - momo購物網

壁燈 · 【H&R 安室家】太空人壁燈(ZA0186) · 【Philips 飛利浦】Hue 智慧照明全彩情境2M燈帶藍牙版(PH008) · 【大巨光】古典風-E27 另附LED 1W 雙燈壁燈-小(ME-4881) · 【H&R ... 於 www.momoshop.com.tw -

#64.《小北百貨》FRP車頂公仔

回首頁 > · 工程實績 > · FRP吉祥物公仔 > · 《小北百貨》FRP車頂公仔 ... 於 www.frp-msquare.com -

#65.飛利浦11W LED易省球燈泡(燈泡色)【小北百貨】 - 蝦皮商城

關於本商品的比價,評價,推薦,討論,價格等資訊,想購買飛利浦11W LED易省球燈泡(燈泡色)【小北百貨】很值得參考。飛利浦11W LED易省球燈泡(燈泡色)【小北百貨】 於 buy.line.me