小森林綜藝線上看的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦笹沼俊暁寫的 流轉的亞洲細語:當代日本列島作家如何書寫台灣、中國大陸 和汪其楣的 歸零與無限:臺灣特殊藝術金講義都 可以從中找到所需的評價。

另外網站小森林線上看也說明:小森林線上看. 【更新】2022-10-12 18:12:02. 銀赫起光泰民志晟. 俞世潤朴娜勑Amber 權赫秀恩熙JooE 梁致勝. iKON 正在與143 娛樂討論完整體專屬合約.

這兩本書分別來自游擊文化 和聯合文學所出版 。

國立臺南大學 文化與自然資源學系臺灣文化碩士在職專班 賴志彰所指導 黃郁清的 網紅文化與臺南旅遊推廣行銷之分析-以阿春仔in臺南為例 (2021),提出小森林綜藝線上看關鍵因素是什麼,來自於網紅文化、自媒體、臺南觀光。

而第二篇論文中國文化大學 生活應用科學研究所 林慧生所指導 許雅喬的 餐飲業電視新聞置入性行銷對態度與購買意願之影響研究-以A餐飲業新聞為例 (2009),提出因為有 餐飲業、電視新聞、置入性行銷、態度、購買意願的重點而找出了 小森林綜藝線上看的解答。

最後網站Forest 森林中國人線上看. 小森林- 劇情片- KBTV|99KUBO則補充:dramasq 線上看《 小森林》,剧情片剧情:改编自五十岚大介的日本同名漫画的 ... 首页电影电视剧综艺动漫资讯APP 全部分类全部分类首页电影电视剧综艺 ...

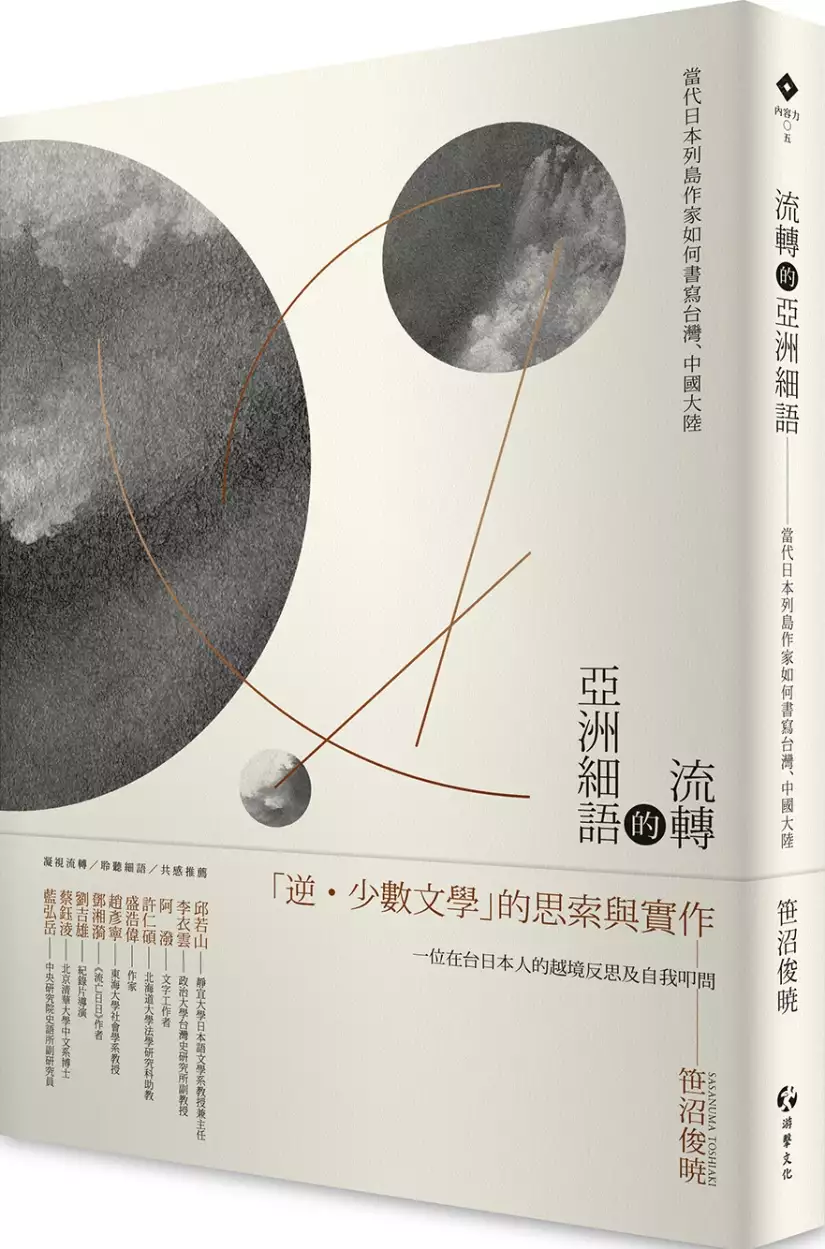

流轉的亞洲細語:當代日本列島作家如何書寫台灣、中國大陸

為了解決小森林綜藝線上看 的問題,作者笹沼俊暁 這樣論述:

在個體、空間、語言、視角、思維的流轉下, 書寫與聆聽被「大故事」強勢論述遮蔽及邊緣化的亞洲「細語」 「在書寫中文時,我總是一邊想像著這座島嶼上讀者的臉孔,一邊下筆……希望自己能與從前一起從事研究的海外留學生一樣,體驗與外文搏鬥的過程,我也想要了解他們的眼睛究竟看到了什麼樣的風景。……假使未來我能走到這條路的盡頭,那麼我在彼地所能看到的風景……可能會是另一種『世界文學』。但是,那到底是一種什麼樣的『世界文學』呢?」 這是一部探討日本列島的當代作家如何書寫台灣和中國大陸的文藝評論集,透過解析文學作品中的台灣、中國形象,從異於其他人文社會科學的研究取徑,重新思考當代亞洲。身為在台

「異邦人」的作者笹沼俊暁,承繼了現代日本的「批評」精神,比起追求純粹客觀的文學研究,更加致力於讓自己的實存經驗,與書中討論的作家及其作品展開對話,從而建構自身的思想。 文藝評論的特點在於,經由語言表現和敘述方式,從微觀角度觀察人類的心理行動、生活樣貌、人際關係、社會文化及歷史脈絡。各個時代的語言表現都反映出社會中流通的意識形態與社會條件,有些作家的文本毫無批判地接受主流意識形態,而有些作家則試圖從批判角度克服它。笹沼俊暁藉由閱讀作家們的文本,來思索自己的台灣、中國經驗有何思想意義,而他在台灣、中國親身遭遇的種種體驗,也促使他反思這些作家所書寫的台灣、中國形象,有著什麼樣的問題、侷限、陷

阱,以及思想可能性。 司馬遼太郎的《台灣紀行》是近年日本盛行的「親日台灣論述」之濫觴,這位始終批判日本侵略戰爭的「國民作家」,如何形成他對台灣的單一認識與論述?關注世界各地原住民歷史且深具女性意識的津島佑子,在描述台灣時被什麼樣的「欲望」所纏繞,以致不自覺地落入殖民意識形態的侷限?丸谷才一的《假聲低唱君之代》描寫在日台獨運動,這部長篇小說中的台灣形象與後來流行的「親日台灣論述」有何異同?台裔作家邱永漢的《台灣物語》露骨地描繪「台灣買春旅行團」,這段醜陋的歷史為何消失於擁抱「親日台灣論述」之日本民眾的視線中?一生在台日中三地之間流轉的文豪陳舜臣,如何透過身為在日台裔華僑的生命經驗,以「台

灣」為媒介,思索超越現代民族國家的界限? 當「親日台灣論述」遮蔽許多關於台灣的現實之際,一些創作努力透過多元的題材,鬆動了日本社會對台灣的主流想像。船戶與一和馳星周的大眾犯罪小說,描摹跨越民族國家或被民族國家邊緣化的人物形象;台籍日語作家東山彰良的《流》,細膩地呈現出現實生活裡的具體味道與歷史糾結;與那原惠以沖繩人的視角,描繪出台日主流族群未能看見的台灣;幼時曾住過台中的美籍日語作家李維英雄,寫出了戰後日本文學中的台灣形象所欠缺的美國視角;溫又柔在其他台裔日語作家的基礎上,更進一步突顯語言的問題,她筆下的人物在面對他者的語言時親歷了各種困難、糾葛及尷尬。 在當代中國崛起的背景下

,日語文學作品中的「中國」形象也發生了轉變。從早先強調中國社會貧窮模樣的題材,到看見中國經濟躍升卻仍隱含日本人優越感的敘事,以及將中國視為假想敵的「中國威脅論」。此外,還有各種書寫實踐呈現出創作的多元意涵。「中國最有名的日本人」加藤嘉一以中文寫作做為日中民間外交的一環;新井一二三以中文寫作來掙脫「母親的桎梏」;橫山悠太透過吸收當代中國的語言來更新日本現代文學;李維英雄藉由描寫中國大陸來反思現代日語和日本文學的起源,並且重探「中心/邊陲」結構。 最後,在反思以主流語言及其閱讀市場為前提的「世界文學」體系時,笹沼俊暁嘗試發展「逆.少數文學」概念,來突破現今的全球文學秩序。他用繁體中文書寫的

《流轉的亞洲細語》一書,即為此嘗試的具體實踐。他志在直接參與台灣的言論空間,打破只將台灣當作「觀察」和「敘述」對象的「台灣研究」模式,同時以「中間書寫」的寫作定位,來填補學術專書及大眾讀物之間的空缺,藉此為增進台灣輿論圈、學術界及出版業的多元性,貢獻一己之力。 專文推薦 邱若山∣靜宜大學日本語文學系教授兼主任 藍弘岳∣中央研究院史語所副研究員 蔡鈺淩∣北京清華大學中文系博士 共感推薦 「我們出生於世,透過媒介去認識世界,而語言即是最初的媒介。笹沼俊暁在《流轉的亞洲細語》中,藉由文學作品去解剖語言的他者性:媒介,意謂著在我們的身體甚至意識之外,這樣的語言建構了我們

的自我與世界,而這個認識始終帶著間隙,永遠無法完滿。 笹沼先生是難得從這樣多樣的角度去反省『他者/自我』的日本學者。如同這本書中所述,哈日現象常是日本人優越意識的提款機。無論台日中美,人們在透過媒介/語言去認識他者時,總會忽略這個認識終究是投射了自我的想像。 我曾在赴日演講哈日現象時,被日本大學生問到:台灣為何會喜歡舊殖民主?台灣,其實有著非常複雜的認同,而其中部分原因,是替舊殖民主承擔起二戰的後果——雖然,在多數日本的歷史研究中,這段早已被抹去。而這也正是笹沼先生這本書最難能可貴的地方。」——李衣雲/政治大學台灣史研究所副教授、《邊緣的自由人:一個歷史學者的抉擇》作者

「笹沼俊暁在台灣的第一站,即是我攻讀人類學之所,也是我初學日文的地方。我和這位日本青年幾乎錯身而過,但就在終戰七十年時,在台中相遇——我聽了他一場談自衛隊、憲法第九條的講座,心裡有個驚呼聲:『他在台灣真是個另類的日本人。』怎麼說?大概就是那種台日殖民情結不會在這個人身上出現。這很好,因為我也不是出於這種情結學日文的——而是研究、閱讀他所反對的戰爭與國家暴力,才學習殖民者的語言。 正是出於這種因緣,我閱讀《流轉的亞洲細語》中那些直接且犀利的評論,感到相當熟悉。儘管我未曾在日本長期生活過,卻從笹沼俊暁感覺到一種鏡像與反思,對於台日之間敘述的單向與情懷,我也感到相當貧乏,而他在書裡提到的許

多台裔作家,東山彰良、溫又柔、邱永漢、陳舜臣所代表的不同世代、背景、立場與視角,皆可說明即使成為一個日語使用者,語言(或文學)的使用,具有相當多面且多元的向度,而非台日之間那一廂情願的連結或假想。 笹沼俊暁在書的最後,論述了世界文學並觸及少數族群文學,試著將語言/文學的邊界鬆綁,這個討論頗為精彩。而必須要說的是,我在台灣亦認識不少能說中文、學習台灣文化的日本人,因為在台灣生活的關係,看見這塊土地上多元文化的衝擊,看著台灣嘗試將移民工文學納入台灣文學時,也很有感覺,也嘗試進行更多討論。像這樣的奠基在異國經驗、反思且實踐的『台日關係』,藉著這樣一本文學論述的出版,或可真正往更立體的方向推進

也不一定。」——阿潑/文字工作者 「面對近年應運台日兩國政治、經濟需求而生,由雙方共同打造,各取所需的『親日台灣論述』,作者認為所謂『親日台灣』,其實只是擷取部分台灣人的親日論述,建構出一個事事與日本相關、相親的『台灣』虛像。而透過爬梳了歷代日本列島文學中的台灣、中國形象之後,我們得以重新將台日間在戰後的互相凝視與交織,放回整個東亞,乃至世界的歷史脈絡中理解。這不僅重構了被『親日台灣論述』掩蓋與化約的『台灣』,也延伸至對『日本列島文學』乃至『世界文學』在語言位階與劃界上的批判,並以本書的寫作親身實踐其主張。本書不僅是發端於作者作為居台日本人的反思,也是試圖開啟與台灣社會進一步對話、協作

的邀請,期望會有更多精彩的迴響。」——許仁碩/北海道大學法學研究科助教 「很難得看到如此真誠的文學評論/論文集。如今,即便是人文科系、文學系所的論文,大多也強調科學理性與客觀,研究者主體得要盡可能抽離;然而,文學作品都關乎人與人性,如何能夠全然抽離?且文學之閱讀同時也涉及讀者的感知與理解結構,絕不可能只剩純粹的理性觀察。笹沼俊暁《流轉的亞洲細語:當代日本列島作家如何書寫台灣、中國大陸》的啟發,不只是書中那些針對文學作品的賞析、思辨與批評,更在於他示範了如何保有研究者的主體性,並以此反思現當代跨國族、跨語種的文學書寫與閱讀。除了那些置身事『內』的精彩評論與獨到視角,本書的前言、後記,更具

備強烈的文學性與文學價值,敞開了主體經驗,讓論述更加立體,引人共鳴。學術研究的目的,就是為了探索知識,但所謂知識,並非將對象物視為他者,加之以一般化、抽象化、理論化;知識,本該是秉著對世界諸物象的關懷出發,從自身生命經驗當中提煉,如此,才能更貼近世界內在的真實。」——盛浩偉/作家 「語言,不論言說抑或書寫,是人類最基本且歷史最長遠的認同展演途徑,而此認同既是個人性的,也是集體性的,其意義有時曖昧,效果則往往多元。藉由司馬遼太郎、邱永漢、陳舜臣、馳星周、新井一二三等近二十位戰前至當代跨境台日中三地作家的作品,在台日裔學者笹沼俊暁以異鄉人的銳利之眼、不時閃爍的黑色幽默筆法,剖析但也解構了諸

如『我是誰?』『我屬於哪裡?』『我該往何處去?』『什麼叫做台灣?』以及『日本又是什麼?』等等攸關當代台日認同的核心問題,並彰顯了認同之歧異性及其情感作用。對文學批評、語言學、文化研究、政治社會學、人類學有興趣的讀者值得一讀,而熱衷探索台灣、日本、中國之三角關係的讀者,或許更值得一讀。」——趙彥寧/東海大學社會學系教授 「語言能夠帶著我們飛翔到什麼樣的地方?當媒體強力播放金城武、志村健一系列觀光台灣的旅遊廣告,敘說著繽紛彩色的台灣文化;當日本戲劇、電影、綜藝節目深刻描繪現代都市生活中各類關係的糾葛,那麼,《流轉的亞洲細語》一書便是爬梳日語寫作情境中,多重身分與生命經驗的作家們書寫關於混雜

、越境、邊陲、異質認同的亞洲群像。這本書挑戰既定認識中的亞洲諸國,反思日文語境建構的台灣、中國甚或世界的想像。透過近代日本文學刻畫出的虛/實空間,解讀關於民族與國家的敘事框架,揭開文字背後掩蓋著的不說之語。如果文學是山,那麼,語言就是帶著我們飛越並親近群山的候鳥,移動中的候鳥終究無法看盡山的全貌。《流轉的亞洲細語》帶著我們認識各時節候鳥飛翔時看見的層巒疊峰。」——鄧湘漪/《流亡日日:一段成為西藏人的旅程》作者 「讀取本書對於『臺灣/台灣/台湾/日本/中国/中國』的書寫,是在這已揪結為『數位械鬥高牆』的貼身超連結時代。 笹沼先生跨越了護照治理的界限,以繁體華文/中文的『異語境』作

為原版書寫,自述「本書本身也算是……『逆.少數文學』 之嘗試」。在論證海陸亞洲的跨國知識生產、以及如何被何種語言所轉譯的再生產線上,如此提問意識也許並不罕見;但能夠以此親身跌撞、貼身涉入的書寫實踐進路卻絕不常見。 在地球文學的生態森林,我因此所存取到的,是臨界於『少數票/多數票』之中所探問的內在編解碼歷程(codec),也提點我們的內建記憶體得以重新運算思考:那界限的界限本身是如何可能。」——劉吉雄/《例外之地:臺灣海峽之澎湖越南難民營》紀錄片導演

網紅文化與臺南旅遊推廣行銷之分析-以阿春仔in臺南為例

為了解決小森林綜藝線上看 的問題,作者黃郁清 這樣論述:

在網路時代中,出遊前在網路尋找旅行的各項資訊已經成了現代人不可或缺的一個技能,尤其是現在人手一機隨時可上網的狀態底下更是方便,從在google輸入旅行目的地關鍵字檢索,到現在可以在各大社群平台上丟出問題等人回覆,或是到google map上去看各景點與店家的評論,去過的人的經驗提供了不少的參考價值給正在計畫的人,而網路的經驗與意見都離不開網紅的看法,網紅是網路紅人的簡稱,也是近年一個從對岸中國傳來的新興名詞,是網路意見領袖的代名詞,自從網路興起,帶起一股網紅文化,雖然一直被稱為次文化,但卻是進入網路時代後的臺灣社會中不可忽視的一股新型媒體力量,自媒體大量的出現、崛起、沒落,能在網路眾多的自媒

體當中走紅被大眾看見追隨,一定有其特殊風格與專業,而正是因為如此成了意見領袖,也成為許多閱聽大眾在進行決策前重要的參考依據,從正面角度來看,網紅們在自媒體平台發表的內容有草根行銷的親切,也有別於企業不商業,更有別於官方的客觀公正,在社群平台的交流更是像朋友一樣的自在,又有著公眾人物的光環。從負面角度來看,網紅們為了流量與人氣,發表挑戰道德底線與腥羶色的內容,並盡可能的迎合熱門關鍵字創作出誇大不實的內容,在網路上造成煽動與誤導的狀況,產生爭議,但這些爭議卻又成為人氣與流量的回饋,這也讓許多自媒體網紅樂此不疲,因為不管是正面或是負面都能帶來效益,大眾對網紅的崇拜,帶動了盲從,而盲從又帶動了從眾心態

,最終網路的言論與創作自由轉變成了網紅們帶風向取得人氣的墊腳石,正反兩面的演變端看網紅的自制與大眾的智慧。網紅的人氣與流量也讓地方政府看重,藉由自媒體的力量來推廣觀光與宣導政策的進行,從部落客、Youtuber、IG網美、抖音網紅,只要有足夠的人氣與影響力都會是地方政府樂於合作的對象,而合作業配包含許多方式,圖文、影音、插畫甚至是帶路導覽以及出國交流都是很常見的合作模式,產出具有口碑的觀光行銷內容,不過也因為是有酬勞的工作內容,必須按照官方的要求標準,也讓自媒體網紅淪為地方政府觀光政策擦脂抹粉的推手,短期的觀光政策與網紅為求人氣的內容交會之下,加上網路的大量推播讓淺碟觀光由此而生。筆者從事自媒

體工作10年間與地方政府有相當多的合作經驗,藉由本身經營的社群及自媒體平台取得的數據資料以及中外文獻的蒐集歸納整理,並藉此找出網紅文化與臺南觀光之間的關係。

歸零與無限:臺灣特殊藝術金講義

為了解決小森林綜藝線上看 的問題,作者汪其楣 這樣論述:

林懷民、席慕蓉、蔣勳、□弦 聯名推薦 朱宗慶、陳芳明 專文推薦 我們每天都在找尋可能,虛心學習這些事:如何丟棄已有,如何歸零,如何使「人」沒有障礙,如何找到快樂。 北藝大「歸零與無限」講座邀請了特殊藝術領域中,長期從事創作的專業者,和心無障礙的觀察家現身說法。他們言行展現出來的生命視野豐富多樣,讓未來可能愛上藝術的年輕一代,有機緣跳出框架來思考,來體驗。 史文漢、溫慧玟、張蒼松身上所累積如「語言與文化學習」及「九二一經驗」等深耕本土的參與;王婉容、楊璧瑩與盲人創作戲劇的紮實經驗,聾人演員輕鬆自如的表演;朱萬花和視障音樂人、顏翠珍和「鳥與水」舞團、王滿玉和「小可樂果劇團」釋放綿遠的震撼力。黃

聲遠倡導空間與人的互相呵護,于善祿主張「不分」美學觀,林絲緞為身心的整合活動解鎖,辜懷群讓一切回顧都指向未來。 「透過藝術,人們更密切聯接,人們更放心、更自由。我們期待,年輕一代可以回到最初的創作之心;不但發展人與藝術的無限可能,終有一天可以做到:在藝術世界中,沒有障礙,沒有界限,不分階級,不談條件。所謂的弱能者都在本書中或書以外的世界對所有人證明了:他們在看似不可能的困境中揮灑,把藝術的美慷慨送給曾經漠然對待他們的社會。」──汪其楣 序藝術平等──挑戰與撞擊∕朱宗慶在關閉的地方重新開啟∕陳芳明寫給未來∕汪其楣 講座與延伸 從聾劇歸零,走進藝術無障礙∕汪其楣聾人語言與文化∕史文漢如果藝術不能

生產麵包,我們能做什麼?∕溫慧玟.張蒼松與盲人發展戲劇的經驗∕楊璧瑩.王婉容.汪其楣微光中的歌手∕朱萬花舞道人生,鳥與水舞集的示範∕顏翠珍不平凡的舞臺∕王滿玉藝術統合的一堂課∕林絲緞展能藝術的美學與政治∕于善祿建築無障礙,就是一種美∕黃聲遠從滿載,到歸零,結論是「感恩」∕辜懷群 我們的手印和腳印愛配礙,走出角落∕參加混障公民遊行活動到啟聰學校的初體驗∕聾生互動工作坊到啟明學校「拜訪森林」∕為盲人編一齣戲在北藝大舉辦口足畫家聯展∕陳世峰+羅勝龍+謝坤山大手牽小手,舞臺趴趴走∕跟小可樂果一起上臺「記號」:放心表演的道具設計∕參與視障音樂會阿萬哥的氣球人生∕跟盲人藝師林啟萬做公益去愛盲藝術體驗∕參與

盲人陶藝班及肢體律動課「別無所俅」反手形單指吉他∕在河畔為吳俅辦演奏會科技新媒材+廖燦誠∕雪泥鴻爪之幻境 寫給未來 汪其楣 「歸零與無限」是我離開北藝大十年之後,回到這個我曾經熟悉,曾經付出,也曾感到失望的校園,再開了一門不尋常的課,是在教育部「教學卓越計畫」之下規劃給研究生選修的「關渡講座」;其實就是一門跨系所的「通識」課。我喜歡通識課,讓受到考試主義、學位主義、就業主義包圍和自我催眠的大學生多一點呼吸新鮮空氣的機會。離開北藝之前,我也曾在共同科開了好些我自己喜歡而有成效的課。十年不見,北藝大的通識中心師資和方法皆大有突破,讓人感覺到一片新氣象。主任吳慎慎在開課前一年就開始邀我,她的講

座設計和互動學習理念已先打動我,而她珍視性格與才華各異的學生,在這黃金年華階段的心靈需求和心智發展,尤其令我非常感動。那麼,要回來跟學藝術的孩子多談談哪方面的事呢? 那時候,我新創辦的「拈花微笑聾劇團」,跟我原先在手語之家創辦的「臺北聾劇團」的成員,都想為在臺北舉辦的Deaflympics 2009尋找可以大顯身手的舞臺,卻在「聽人結構」中有不得其門而入的尷尬。聾人藝術工作者的處境,比三十年前未必好到哪裡去。而我熟悉的盲人音樂家、舞團、劇團,以及其他身心弱能者的藝術團體,在號稱進步開放又多元的臺灣社會,包括頗有成績的臺灣藝術界,也一樣未能得到應有的正視和重視,就如劉銘(混障綜藝團團長)所說

:「其實我們不是基因的問題,是機會問題。」那麼是誰不給他們機會呢?政府官員、醫生警察、父母家人,還是藝術文化界本身?那麼,對藝術高等學府的師生而言,沒有能力跟特殊團體工作是觀念的問題?還是方法的問題?是心態問題?或只不過是常識問題呢? 於是我決定藉著這個資源較豐的關渡講座,邀請在特殊藝術領域,長期從事展演、編導等創作項目的專業者、策劃∕製作人,和心無障礙的觀察家來校園現身說法,分享他們的實作經驗,傳達他們的思維理念,也希望從他們言談中流露出來的生命視野,讓未來可能走上藝術之路的年輕一代有機緣走出偏狹與茫昧,擺脫框架與自我。 「語言學習」及「九二一經驗」都是最貼近每個人的題目,透過史文漢

、溫慧玟、張蒼松身上所累積的深植本土工作,他們的好奇心,邊學邊做的樂趣,同理心,堅持下去的藝術人格,立刻讓大家都想站起來,站到地平線上,勇敢地調整自己的感知力。王婉容、楊璧瑩與盲人創作戲劇的紮實經驗,聾人演員輕鬆自如的表演,喚起我們用眼睛、用面容、用身體表達自己。朱萬花和視障音樂人、顏翠珍和「鳥與水」舞團、王滿玉和「小可樂果劇團」帶來驚人的能量,和綿遠的震撼力。同學們有如走進一個個秘密花園,分享了園中的香與蜜,不知要怎麼流淚,也不知要怎麼高興。黃聲遠帶來空間與人的感性視角,于善祿多元而前瞻的「不分」美學觀,林絲緞開放身心的整合活動,以及辜懷群的高度,她讓一切的回顧中都必然包含了未來。 聆聽

他們,是如此動人心弦的經驗。其實不都是我熟悉的事情,很多人更是我多年相熟的老朋友。我坐在臺下,跟初聞其道的學生一樣心情起伏、收穫豐沛。每個篇章都揉合了行動與觀察,反覆叩問的省思與叮嚀,句句出自肺腑,更令人激動不已。雖然同學們領會議題的節奏不一,歸零的過程也免不了有各自的困難,我自己也需要調整,也需要了解他們的挫折感;了解人要發掘本身障礙及思維框架的源頭,其實並不容易,破除偏見或建立方法的習慣也需要醞釀和歷練。 那麼要如何跟這些心中早已蠢蠢欲動的高材生,而且也一定有力量破繭而出的大孩子親近、互動呢?幸好,講座已有網路平臺的設置,是每週講座正面能量的凝聚,也多虧紹元、妏軒兩個隨時守護平臺、更新

網頁的TA,讓互動的力量,匯流在每個深夜。同時「每週之星」的張貼和啟示,把世界各地的特殊藝術家的成就,美不勝收的圖片和驚人的作品挑選出來,更引起我們進一步的討論,一如課外閱讀的感染力,深化了大家的感受。我也是首次接觸這種既遠又近的師生來往,網路平臺使一個教室的能量變得很大,也引起校內外很大的迴響。講座進行到一半,北藝大教學與學習支援中心的主任吳玉鈴,她特別重視生命教育及服務學習的成效,就跑來跟我說:「準備出書吧!」立刻放了一個專案助理璟筠每週跟課盯著。另外同學們也聚集組合在一起,要完成他們的final projects。五十來位同學分成十個小組,分別針對不同的人、不同的事發出觸鬚,在短短的幾個

月內,漸漸探索出照亮彼此心靈的動作,在這條看似冷寂其實豐富的路徑上,也留下手印和腳印。沒有學生的付出,這個講座沒有意義;沒有年輕人的參與,這個世界就沒有未來。把他們的projects收在書中,希望年輕的讀者知道,你也可以「起而行」! 《歸零與無限》一書出版的時候,「大小可樂果」又已演出;「鳥與水」南征北討,顏老師為阿芬編了新舞「青蚵仔嫂」,信廷跟舞團跳舞之外,仍然在參加盲人棒球集訓,還到牯嶺街小劇場第六種官能藝術祭演戲;朱萬花和蕭煌奇又在視障音樂季同臺飆歌。官方的文薈獎和金鷹獎,「針對身心障礙者」而設,其實令人對文學及藝術等方面表現傑出的得主,生出更多期待。我們比一年前更容易撞到熟人,臺灣

南南北北,以及國外常傳來更多超越檻限的展演作品。年輕一輩的學者紀大偉常為弱勢文學寫專欄,也為他的政大通識課「身心障礙文學藝術」儲蓄未來的智慧心靈。世界要改變了嗎?我們自己心裡知道,身邊一起跨越障礙的人還是越多越好。每個人不再是只有自己孤零零地在跑道上,一圈又一圈自己接著棒子,不怕累死的跑下去而已。 感謝朱宗慶校長和張中煖教務長支持,朱校長還特別撰序,並在報章上推展藝術無障界的觀念,感謝好友陳芳明在文化角度上闡揚弱能者的公平發揮,才是走向健全公民社會的契機。感謝聯合文學主編羅珊珊和全體優秀的團隊,他們的專業付出,讓書稿更會說話。 所有的心思,只不過希望透過藝術,人們更聯接,人們更放心、更

自由。我們期待,年輕一代可以回到最初的創作之心,不但發展人與藝術的無限可能,終有一天可以做到,在藝術世界中,沒有障礙,沒有界限,不分階級,不談條件。因為所謂的弱能者都已在本書中或書以外的世界對所有人證明了,他們如何在看似不可能的困境中揮灑,把藝術的美慷慨的送給曾經漠然以對的社會。感謝這些心中永遠燃亮著希望之火的人們,未來是可以期待的。

餐飲業電視新聞置入性行銷對態度與購買意願之影響研究-以A餐飲業新聞為例

為了解決小森林綜藝線上看 的問題,作者許雅喬 這樣論述:

隨著社會型態的快速變遷,價值觀的轉換,婦女人口大量投入就業市場,外食人口逐年增加,在競爭激烈的餐飲市場中,產品不僅要有精確定位,其包裝型式與行銷手法亦顯得更加重要。由於行銷方式日趨創新,餐飲業者更可以藉由靈活的行銷策略,找到適合產品與目標市場的行銷手法,運用置入性行銷展現品牌優勢,提升消費者對產品的良好印象。 置入性行銷原只出現於電影,在多樣化選擇的傳播時代,傳統的廣告成效已無法達到預期,消費者又對傳統廣告感到厭煩,因此置入性行銷由廣播、報紙擴展至電視,尤其台灣1993年開放有線電視後,行銷傳播業者除大規模利用電視綜藝節目或戲劇節目來置入產品外,更直接將產品置入於新聞報導中。相關研究也

顯示,電視新聞之特性使消費者對置入的廣告態度有較高之接受度,並有助提升消費者的品牌認知,其中「美食資訊」為消費者接受度最高的電視新聞置入類型,但目前並無以「餐飲業」為主的置入性行銷研究。因此本研究選擇消費者接受度最高的餐飲業,以某甜品業電視置入新聞為研究對象,探討餐飲業運用電視新聞置入性行銷之廣告效果為何。回顧置入性行銷相關研究中,以「電視新聞」為對象進行「廣告效果」研究甚少,故本研究採準實驗法,以便利抽樣徵求受測者,依照「廠商揭露與否」分為兩大組,有效樣本各為35人,受測者隨機收看「顯著置入」和「隱微置入」新聞後進行問卷調查與分析。研究工具包含個人背景變項、廣告態度量表、品牌態度量表與購買意

願量表,以統計軟體SPSS12.0 for windows統計與分析資料。統計方法有:描述性統計、相依樣本t檢定、獨立樣本t檢定、皮爾森基差相關、簡單迴歸分析。研結究果如下:一、受測者之「態度」會因「明示廠商身份」與「顯著置入方式」而有顯著差異。二、受測者之「態度」會因「明示廠商身份」與「隱微置入方式」而有顯著差異。三、餐飲業電視新聞置入性行銷受測者之「品牌態度」會因「廣告態度」不同而有相關性。四、餐飲業電視新聞置入性行銷受測者之「購買意願」會因「態度」不同而有顯著差異。

想知道小森林綜藝線上看更多一定要看下面主題

小森林綜藝線上看的網路口碑排行榜

-

#1.小森林 - 韩剧看看

小森林 由李瑞镇/ 李昇基/ 朴娜..主演,明星在拥有绿色草地和清新空气的自然中,开设孩子们能够尽情奔跑的环保托管之家的无公害纯净综艺。 於 www.hanjukankan.com -

#2.小森林- 綜藝 - LoveTvShow線上看

《小森林》已完結, 《Little Forest》是明星在擁有綠色草地和清新空氣的自然中,開設孩子們能夠盡情奔跑的環保托管之家的無公害純凈綜藝。 於 lovetv.show -

#3.小森林線上看

小森林線上看. 【更新】2022-10-12 18:12:02. 銀赫起光泰民志晟. 俞世潤朴娜勑Amber 權赫秀恩熙JooE 梁致勝. iKON 正在與143 娛樂討論完整體專屬合約. 於 tw-qwerty.com -

#4.Forest 森林中國人線上看. 小森林- 劇情片- KBTV|99KUBO

dramasq 線上看《 小森林》,剧情片剧情:改编自五十岚大介的日本同名漫画的 ... 首页电影电视剧综艺动漫资讯APP 全部分类全部分类首页电影电视剧综艺 ... 於 aif.aluverres.fr -

#5.小森林彩蛋營業中- 綜藝 - PttPlay線上看- Gimy劇迷

小森林 彩蛋營業中2020-07-11期|《小森林彩蛋營業中》是《奇妙小森林》的會員版節目,內容為挖掘節目錄制全過程,是正片中精彩環節的完整. 於 pttplay.co -

#6.一個月取得證照!韓綜《小森林》李瑞鎮×李昇基「父愛爆棚」

妞妞們又有一檔療癒韓綜《小森林》登場了! ... Man》的朴素賢PD以及《Radio Star》的韓綜小森林、小森林韓國綜藝、李瑞鎮、李昇基、朴娜勑. 於 www.niusnews.com -

#7.小森林線上看 - 楓林網

小森林 劇情:《LittleForest》是明星在擁有綠色草地和清新空氣的自然中,開設孩子們能夠盡情奔跑的環保託管之家的無公害純淨綜藝。 於 8maple.tv -

#8.小森林綜藝節目線上看

简介: 改编自五十岚大介的日本同名漫画的韩国新片《小森林》将由林顺礼导演执导,金泰梨主演详情. 无忧居为您提供《小森林》 免费在线观看地址,影片主演 ... 於 oravskapomoc.sk -

#9.李瑞鎮出演《小森林》因李昇基自覺綜藝零魅力 - iQIYI

線上看 李瑞鎮出演《小森林》因李昇基自覺綜藝零魅力帶字幕最新內容盡在iQIYI | iQ.com。 李瑞鎮出演《小森林》因李昇基自覺綜藝零魅力. 於 www.iq.com -

#10.小森林韓綜

《小森林》(韓語: 리틀포레스트,英語: Little Forest ),為韓國SBS於2019年8 ... 她都看在眼裡綜藝2019年10月11日星期五10:22 JiaJia 35 韓綜《小森林》線上看| ... 於 565941978.sandamor.nl -

#11.小森林/ 리틀포레스트線上看- 综艺- 小鴨影音

小森林 /리틀포레스트線上看,由小鴨影音免費提供高清版。劇情:《Little Forest》是明星在擁有綠色草地和清新空氣的自然中,開設孩子們能夠盡情奔跑的環保托管之家的無 ... 於 www.drama777.com -

#12.小森林綜藝

韓綜《小森林》線上看|完結|《Little Forest》是明星在擁有綠色草地和清新空氣的自然中,開設孩子們能夠盡情奔跑的環保托管之家的無公害純凈綜藝。 於 146876817.feriendomizil-sommersdorf.de -

#13.PCStation: 電腦1週 Issue 1006 - 第 27 頁 - Google 圖書結果

兔兔的奇妙世界第 01 集紀錄片高清影音線上看-m3u8 MOMOVOD ... 不過缺點是,最新資源比較少。 metvb metvb 今日热门首页»综艺展开 QEDE 華最新人气推荐封「高層 MOISES ... 於 books.google.com.tw -

#14.Vidol TV 追劇線上看

Vidol提供三立電視全系列偶像劇線上看,綜藝線上看,tv直播,即時影音串流服務平台。可在此即時收看三立電視偶像劇,三立台灣台及三立都會台直播,24小時隨時隨地享受免費 ... 於 vidol.tv -

#15.小森林(綜藝節目) - 维基百科,自由的百科全书

《小森林》(韓語:리틀포레스트,英語:Little Forest),為韓國SBS於2019年8月12日起播出的月火綜藝,是一檔綠色大自然中孩童托管服務的「無公害」、「純 ... 於 zh.wikipedia.org -

#16.奇妙小森林線上看- 綜藝- Gimy 劇迷

奇妙小森林已完結|最具國民喜愛的魅力愛心大叔、全能精幹女漢子、人氣暖心大哥哥和陽光氧氣少女,共同組成森林家族,帶領六位. 於 gimy.im -

#17.奇妙小森林線上看2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞 ...

奇妙小森林線上看|綜藝|更新至20200903期|最具國民喜愛的魅力愛心大叔、全能精幹女漢子、人氣暖心大哥哥和陽光氧氣少女,共同組成森林家族,帶領六位素人萌娃回歸自然 ... 於 year.gotokeyword.com -

#18.兩個人的小森林線上看- 99i影城. 小森林冬春篇 - Toro Sport Italia

韓綜《 小森林》 線上看|已完結|《Little Forest》是明星在擁有綠色草地和清新空氣的自然中,開設孩子們能夠盡情奔跑的環保托管之家的無公害純凈綜藝 ... 於 cky.torosportitalia.it -

#19.Vidol TV 追劇線上看. 小森林電影日本線上看

台劇、韓劇、陸劇、BL、泰劇、綜藝、動漫、 電影,正版戲劇影音、影視內容免費看!VIP會員高畫質影片線上看,追劇無廣吿再送LINE POINTS. 小森林,是 ... 於 fan.guiaproxima.es -

#20.小森林電影日本線上看. 詭森靈 - Perfumeria Amalfi

小森林綜藝線上看. ... Vidol提供三立電視全系列偶像劇線上看,綜藝線上看,tv直播, ... 小森林. Little Forest. 普遍級104分鐘. 更多線上電影. 於 rch.perfumeriaamalfi.pl -

#21.【小森林】16集全|SBS综艺-哔哩哔哩 - bilibili

【小森林】16集全|SBS综艺. Terry麋鹿酱. 190812 Ep01; 190813 Ep02; 190819 Ep03; 190820 Ep04; 190826 Ep05; 190827 Ep06; 190903 Ep08; 190916 Ep10; 190917 Ep11 ... 於 www.bilibili.com -

#22.瑞士慢養生活: 快樂瑞士人的身體保健、心理健康與飲食日常

1 亞思紙牌是普及於瑞士德語區、列支登斯坦、德國黑森林南部、法國亞爾薩斯、義大利波爾察諾等德語地區 ... 如果現實生活中的牌友難尋,還可坐在電腦前玩線上亞思遊戲。 於 books.google.com.tw -

#23.山中森林線上看 - 楓林網

楓林網《為您提供山中森林》線上看,山中森林剧情: 生哥(李康生飾)曾是混跡中山區酒店街的黑道,年輕時爲救兄弟沙鷗(謝承均飾)入獄12年。 於 8maple.biz -

#24.小森林– ShowsQ

小森林 20191007; 小森林20191001; 小森林20190930; 小森林20190924; 小森林20190923; 小森林20190917; 小森林20190916; 小森林20190910; 小森林20190903; 小森林 ... 於 newsofcar.net -

#25.奇妙小森林線上看全攻略(2023年更新) - 宜東花

《奇妙小森林》综艺免费在线观看由泰剧迷提供高清资源,奇妙小森林资源为2020汉语普通话中字完整版,一起来看高清奇妙小森林视频吧! 最具国民喜爱的魅力 ... 於 www.ethotel365.com.tw -

#26.兩個人的小森林-MV-陸劇免費線上看

《兩個人的小森林》陸劇線上看。純靠化妝技術維持精緻外表的時尚博主虞美人,想要憑藉美貌報復式地追求曾經拒絕她的天才植物學教授莊羽, ... 於 www.litv.tv -

#27.【韩综】小森林全集超清中字[凤凰天使TSKS] - bilibili

【小森林】高清全集(持更至E16.191007中字完结) SBS月火综艺小森林Little Forest中字合集持续更新李昇基李瑞镇朴娜莱郑素敏. 《瑞镇家》中字合集更新至. 於 www.bilibili.com -

#28.小森林- 小宝影院- 在线视频

小森林 剧情:《Little Forest》是明星在拥有绿色草地和清新空气的自然中,开设孩子们能够尽情奔跑的环保托管之家的无公害纯净综艺。平时被称为Lee Brothers是至亲关系的 ... 於 xiaobaotv.net -

#29.小森林- 電影 - PttPlay線上看

小森林 劇情:|HD|電影講述女主人公放下城市生活來到農村老家感受農村生活的故事,將通過林順禮導演特有的溫情視角描繪韓國的美麗自然. 於 pttplay.cc -

#30.全部- 電視館- 線上看| HamiVideo - 中華電信

大漢風 · 忙內的逆襲(普) · 藍色小精靈S1(113)(普) · 週日來吧!營業中2:星之沙龍(第0003 集)【普】 · LIVE 中華電信謝國城盃少棒南投縣VS桃園市冠軍戰3/26(普) · 最強綜藝秀 ... 於 hamivideo.hinet.net -

#31.奇妙小森林- 綜藝線上看 - 小鴨影音

奇妙小森林| 更新至12集完結| 最具國民喜愛的魅力愛心大叔、全能精幹女漢子、人氣暖心大哥哥和陽光氧氣少女,共同組成森林家族,帶領六位素人萌娃迴歸 ... 於 777tv.app -

#32.韓劇SBS月火劇將暫時停播,綜藝節目小森林接著上

繼無線電視台MBC 將取消月火劇(星期一、二),SBS也將調整月火迷你劇時段,將原1週2集月火劇改以綜藝節目《小森林》播出。 於 tw.yahoo.com -

#33.《光露營就很忙了》林心如、楊謹華- 郭雪芙、謝欣穎 - 美麗佳人

《光露營就很忙了》是《華燈初上》的延伸實境秀節目,全方位製作人林心如製作節目屢受好評後,從戲劇、電影再橫跨至綜藝,她坦言:「平時就很喜歡看實 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#34.兩個人的小森林第1集- DramasQ線上看

但彬彬和欣欣已上綜藝『你好星期六』宣傳… 預告中看到也挺不錯的表現…來支持一下此劇 . La Mer • 5 月之前. 於 dramasq.biz -

#35.借種小鴨 - OneBj -

找電影、tv、綜藝、動16-07-2021 · 【密室逃生2 粵語線上看小鴨】「Escape Room … 假如你幫助了小鴨子,當你19-01-2021 · 滅門慘案II借種線上看-劇迷Gimy ... 於 f.onebj.pp.ua -

#36.小森林- 綜藝大熱門

小森林 分期線上看:. 小森林20191007 · 小森林20191001 · 小森林20190930 · 小森林20190924 · 小森林20190923 · 小森林20190917 · 小森林20190916 · 小森林20190910. 於 bigshows.org -

#37.小森林韓綜線上看

GimyTV綜藝劇情介紹|小森林小鴨小森林線上看: 《Little Forest》是明星在擁有綠色草地和清新空氣的自然中,開設孩子們能夠盡情奔跑的環保托管之家的無公害純凈綜藝。 於 585690584.welzijnsalonyvonne.nl -

#38.韩综小森林-哔哩哔哩_Bilibili

bilibili为您提供韩综小森林相关的视频、番剧、影视、动画等内容。bilibili是国内知名的 ... 【小森林】高清全集(持更至E16.191007中字完结) SBS月火综艺小森林Little ... 於 m.bilibili.com -

#39.小森林20190902 | 韓綜| IDOLTV線上看

小森林 20190902 線上看|IDOLTV韓綜|《Little Forest》是明星在擁有綠色草地和清新空氣的自然中,開設孩子們能夠盡情奔跑的環保托管之家的無公害純凈綜藝。 於 idoltv.tv -

#40.綜藝《小森林》最後一次錄製的花絮公開!怎麼都不夠看呀

庭沼珉通過YouTube個人頻道「정소민ssomday」,分享了SBS綜藝《小森林》最後一天的拍攝花絮(自帶英文字幕),期間也錄進了李昇基和朴娜萊的聲音。 Yoojin ... 於 www.koreastardaily.com -

#41.小森林- 綜藝全集線上看

小森林 movieffm線上看小鴨|已完結|《Little Forest》是明星在擁有綠色草地和清新空氣的自然中,開設孩子們能夠盡情奔跑的環保托管之家的. 於 movieffm.cc -

#42.線上看電視

線上 免費合法看第四台電視節目最方便的選台器,有直播新聞、政論、財經、綜藝、戲劇、美食旅遊、生活、動漫. 於 tv.wfuapp.com -

#43.小森林- 韓綜| IDOLTV線上看

韓綜《小森林》線上看|已完結|《Little Forest》是明星在擁有綠色草地和清新空氣的自然中,開設孩子們能夠盡情奔跑的環保托管之家的無公害純凈綜藝。 於 idoltv.tv -

#44.響應「國際森林日」 中衛捐森林口罩5%營收認養林木

3月21日是「國際森林日」,CSD中衛為善盡地球公民責任,除了以「Forest森林」為主題,推出五款森林主題口罩,喚起大家保護森林資源外,也將捐出Forest ... 於 www.nownews.com -

#45.奇妙小森林線上看 - DramasQ

dramasq線上看《奇妙小森林》,綜藝剧情: 最具國民喜愛的魅力愛心大叔、全能精乾女漢子、人氣煖心大哥哥和陽光氧氣少女,共同組成森林家族, ... 於 dramasq.su -

#46.奇妙小森林- 綜藝 - OLETV線上看

《奇妙小森林》線上看| 奇妙小森林線上免費看| 奇妙小森林線上看小鴨奇妙小森林劇情:最具國民喜愛的魅力愛心大叔、全能精幹女漢子、人氣暖心大哥哥和陽光氧氣少女, ... 於 www.oletv.co -

#47.LINE TV - 精彩隨看

共享追劇生活!台劇、韓劇、陸劇、BL、泰劇、綜藝、動漫、電影,正版戲劇影音、影視內容免費看!VIP會員高畫質影片線上看,追劇無廣吿再送LINE POINTS. 於 www.linetv.tw -

#48.小森林-高清全集線上看-綜藝-KBTV

小森林小森林線上看小森林 全集電視劇小森林;小森林劇情:《Little Forest》是明星在擁有綠色草地和清新空氣的自然中,開設孩子們能夠盡情奔跑的環保 ... 於 www.99kubo.tv -

#49.小森林綜藝線上看

小森林綜藝線上看 色情影片免费。 单击此处无需注册即可在线观看中国色情电影。 最好的小森林綜藝線上看在线色情集合在观看色情。 於 kanporno.com -

#50.《小森林》感動最終回: 李瑞鎮入行大危機因五歲萌娃險落淚

最夯韓綜《小森林》愛奇藝線上看▷ http://bit.ly/2jZz47J由#李瑞鎮#李昇基等人開設一間環保型孩童託管之家#小森林,並與孩子們在這裡盡情玩耍, ... 於 www.youtube.com -

#51.小森林線上看- 綜藝- BOWANG 播王

BOWANG 播王為您提供綜藝小森林線上看,《小森林》劇情:《LittleForest》是明星在擁有綠色草地和清新空氣的自然中,開設孩子們能夠盡情奔跑的環保託管 ... 於 bowang.su -

#52.兩個人的小森林線上看. Forest 森林中國人線上看

Vidol提供三立電視全系列偶像劇線上看,綜藝線上看,tv直播,即時影音串流服務平台。 ... Bilibili为您提供韩版小森林相关的视频、番剧、影视、动画等 ... 於 vmt.haftkon.pl -

#53.小森林- 電影線上看 - friDay影音

小森林 電影線上看,△ 改編自日本同名漫畫–被封為年度最解憂之作! △ 實力派演員金泰梨、柳俊烈、秦基周攜手主演△ 用飲食療癒身心! 於 video.friday.tw -

#54.奇妙小森林線上看- 綜藝- Gimy TV 劇迷

《奇妙小森林》更新至12集完結| 最具國民喜愛的魅力愛心大叔、全能精幹女漢子、人氣暖心大哥哥和陽光氧氣少女,共同組成森林家族,帶領六位素人萌娃迴歸自然,開啓森林 ... 於 gimy.app -

#55.小森林/ 리틀포레스트- 中國人線上看

《小森林》《Little Forest》是明星在擁有綠色草地和清新空氣的自然中,開設孩子們能夠盡情奔跑的環保托管之家的無公害純凈綜藝。平時被稱為“Lee Brothers”是至親關系 ... 於 chinaq.club -

#56.小森林線上看 - D.E.B.

楓林網為您提供小森林線上看,小森林劇情:改編自五十嵐大介的日本同名漫畫的韓國新片《小森林》將由林順禮導演執導,金泰梨主演,這也是她繼《小姐》 ... 於 958823862.deb.lv -

#57.綜藝玩很大ZYWHD 20230325 苗栗笠笠皆辛苦(下)

綜藝 玩很大ZYWHD 20230325 苗栗笠笠皆辛苦(下) 1/2 ... 台灣綜藝節目綜藝玩很大線上看tv在lovetvshow,綜藝節目綜藝玩很大重播影片在哪看,綜藝玩很大最 ... 於 twsv2022.17wtv.net -

#58.小森林[韓綜]線上看- 綜藝

《小森林[韓綜]》線上看| 小森林[韓綜]劇情簡介| 小森林[韓綜]免費在線觀看,由韓國SBS電視台執導,李瑞鎮,李昇基,樸娜領銜主演,《Little Forest》將是一檔無公害環保純 ... 於 www.jukan.tv