小琉球4天花費的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦漂亮家居編輯部寫的 在地。起厝 蓋自己的房子:地形‧氣候‧生活‧環境 依循在地風土人文,實現自地自建的自宅夢想 可以從中找到所需的評價。

國立彰化師範大學 國文學系 周益忠所指導 涂淑敏的 臺灣古典詩的疾療書寫研究 (2016),提出小琉球4天花費關鍵因素是什麼,來自於疾病醫療、敘事、隱喻、民俗醫療、心理療癒。

而第二篇論文國立中央大學 歷史研究所 翁佳音、吳學明所指導 洪維晟的 帝國邊區的村落、族群與歷史:以屏東萬金庄為中心討論(1861-1945) (2008),提出因為有 平埔原住民、萬金庄、族群遷徙論、潮汕語系、天主教的重點而找出了 小琉球4天花費的解答。

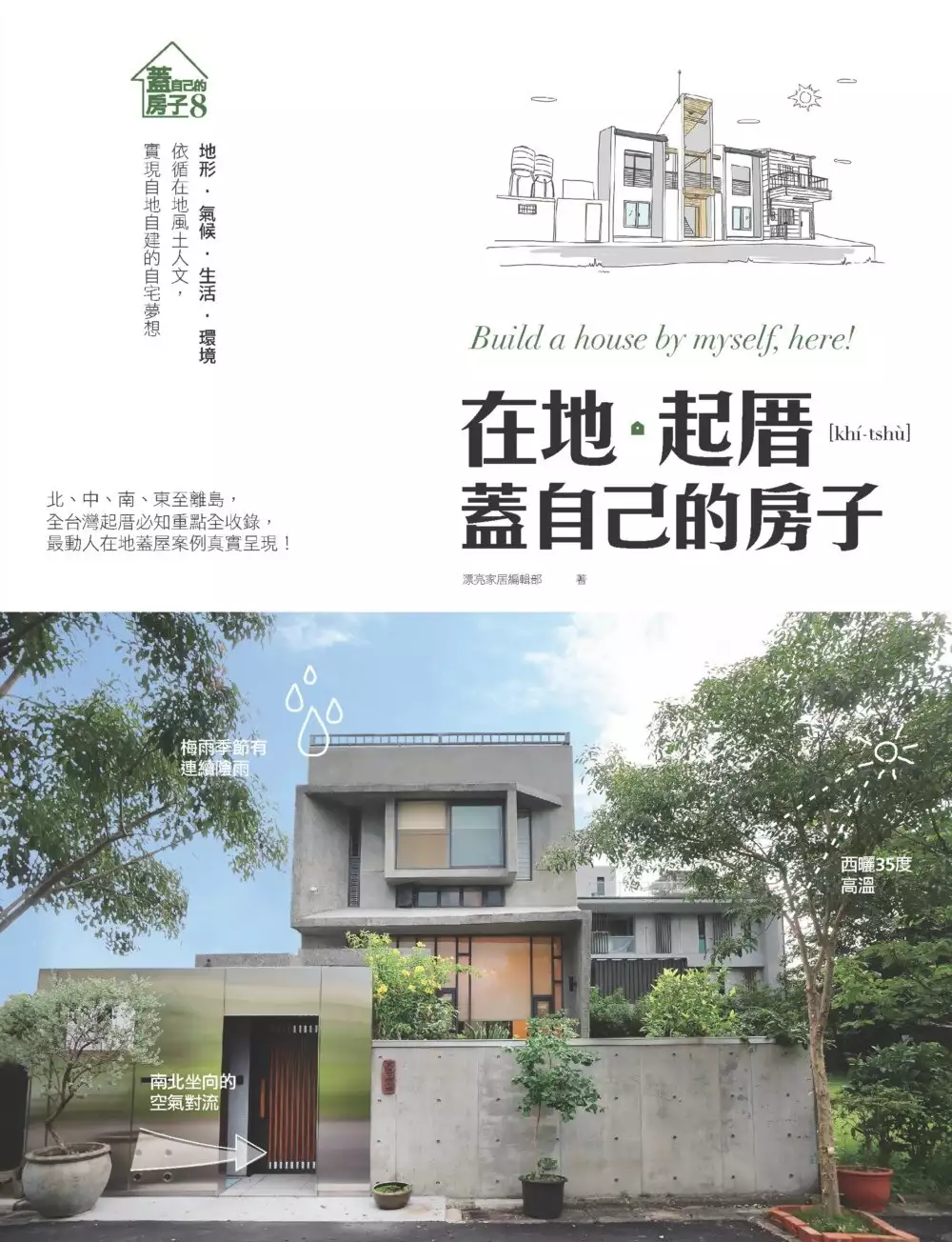

在地。起厝 蓋自己的房子:地形‧氣候‧生活‧環境 依循在地風土人文,實現自地自建的自宅夢想

為了解決小琉球4天花費 的問題,作者漂亮家居編輯部 這樣論述:

北‧中‧南‧東‧離島,精采自地自建實例完全收錄! 不止教你打造家屋, 更帶你看素人如何逆轉環境限制、順應自然條件 在夢想的土地上實現永續傳承的幸福宅居夢。 常常聽人說,喜歡宜蘭的好山好水,最想在這蓋間自己的房子; 也有人說,自小在台南長大,離鄉多年最想在家鄉蓋個自己的厝; 又或者曾到台東一遊,起心動念,想在大平洋之濱蓋個房子養老...... 但人們不知道的是:宜蘭換季時節易因反潮帶來嚴重濕氣,建材壽命短;台南高溫多晴,房子得留意通風散熱機能;濱海屋雖風景優美,但除了強大風力外,海風中挾帶鹽分,易腐蝕房屋結構。 想在這片寶島上一圓自己

在地起厝的阿宅夢,有許多看得到、看不到的困難點,尤其在台灣混合型氣候及複雜地形之下,想要構築一個能永續生活的家,除了挑選自己嚮往的區域,更應依據地形、地質、氣候、濕度等條件因地置宜有不同的規畫,依傍著建築工法補強先天不足,再以設計原創將原始環境優勢充分發揮,如此在自己最喜歡的土地上,建構能代代傳承的台灣宅,絕不是夢想! 本書特色 ◎15-20個台灣在地住宅精彩案例 收綠15-20個台灣精彩案例,儘管台灣土地、氣候有種種限制,卻能從旁觀察建築大師如何運用無限創意及工法,截長補短、化腐朽為神奇,蓋出最適居住的台灣房子。 ◎精闢深入的設計解讀 以建築師的角度來深入介

紹台灣建築所需的特殊條件,不為人知的在地工法與KNOWHOW。案例的室內外設計理念及背景,看他們如何打破空間的藩籬與限制,為屋主解決建地狹小的問題,打造出令人拍案叫絕的好設計。 ◎平面圖、立面圖、剖面圖及實景照片呈現小住宅的設計教戰守則 每個案例皆包括平面圖、立面圖、剖面圖及實景照片,並為讀者帶來全新的視野,幫助讀者可以很輕易地理解建此案例設計的細節及設計重點。

臺灣古典詩的疾療書寫研究

為了解決小琉球4天花費 的問題,作者涂淑敏 這樣論述:

本文以臺灣古典詩歌為主要對象。觀察其中關涉疾病、疫病、醫療、醫藥、醫者的詩歌作品。寫作目的在大觀詩中所記之疾病本身的各種症狀樣貌,並著重探討疾病表象底下的隱喻意涵。探討文人透過疾病經驗,建構出何種對生命、文化、乃至政治的想像認知,並延伸至於透過書寫而獲致的心理療癒功能。全文以文人的疾病見聞經歷與醫療體驗為基底,分幾個部分進行論述:一、古典詩中記錄的疾病以及治療的分類。二、疾療詩歌中反映出來的醫療發展概貌。三、疾病醫療的隱喻,以下又分數個子題:政治的、文化的、生命的-看文人如何藉著醫病療疾作為一種隱喻符碼以喻及時局、或對文化的認知、對生命的態度。其四、疾病醫療書寫的療癒功能-藉著疾療書寫,或為

心理獨白,或與友人唱和,表面是病中心理的表述,實則透過這樣與自我對話的紓解,在疾厄混沌的處境中,讓心靈得到淨化,成為一種自我療癒之方。其五、鼎革之際與不同政權之下疾病醫療的隱喻-理出在改朝換代或世局變動之際,從明清易代或從清領到日治,文人透過疾病或醫療,所表述的自我存在感受、身分認同等生命姿態或安頓之道;或將人身病痛的醫療與國事良窳的針砭,二者相況互喻。總結疾療詩跳脫個體的苦痛,以更高的視野去審視個人生命、社會文化、與時局歷史,賦予疾病醫療經驗更深刻的內涵與意義,一如西方心理學的「意義治療」。以此定義臺灣古典疾療詩歌的價值。

帝國邊區的村落、族群與歷史:以屏東萬金庄為中心討論(1861-1945)

為了解決小琉球4天花費 的問題,作者洪維晟 這樣論述:

本文所討論的主題,是南臺灣山腳地帶的社會自19 世紀中葉以後,受到政治、經濟與社會變遷之影響,出現了什麼樣的轉變;而這些轉變又有什麼樣的歷史意義。討論過程中,本文選擇以屏東萬金庄作為研究對象,藉由區域個案的觀察,探討南臺灣山腳地帶的社會結構面臨變動以及進行重組的過程。清乾隆五十五年(1790 年),清政府同意來臺平亂的將軍福康安所提出之「屯番制」構想,作為統治臺灣的策略。約自康熙末年左右,至咸豐年間,平埔原住民因政府政策的推動而逐漸陸續由原居地向東或向北「擴張」,於中央山脈的山腳地帶,建立起許多新聚落。清政府多次劃界的過程中在萬金庄一帶重疊,使得此地不僅沒有新舊區域之分,也造就了族群關係多元

複雜的情況。又,1861 年天主教道明會傳教至此,並推動「教會村」的聚落模式,從土地,婚姻以及生活等各層面將教友凝聚在一起,而非教友的居民亦有自我運行的生活方式。萬金庄內部逐漸形成立六個角頭的型態,以庄內中心的一棵大榕樹作為區別教友與非教友的空間型態。進入到20 世紀以後,萬金庄在日本臺灣總督府的國家政策影響下,也開始出現多元化的發展。聚落人口的增加、近代交通的建設以及產業的革新,帶動了公共空間與公共活動的多元化,這些變化都具體的反映了山腳社會的轉型。並且透過,文字、傳媒、學界以及地方政府共同運作,與萬金庄居民的共同努力下,消彌了過去族群分類的現象,一同建立起「萬金意識」。本文筆者扣緊「長期結

構史」(histore des structures;Structurgeschite)概念,選擇其已天主教二次入臺的1861 年作為研究時間的起始值至終戰後,兼採地理學為輔助學科,透過各種文獻史料的整理與分析與田野調查,以萬金庄的社會變遷為主軸,進而討論屏東平原山腳地帶的總體發展。透過本文的研究,筆者有如下三個觀點:第一、透過文獻考證與地名學的輔助,釐清了屏東平原的族群關係與聚落形成的發展,同時對「平埔原住民族群被迫遷徙」之論,提出適度修正;進而探討了萬金庄的居民結構主要是由十七世紀大放索語區的平埔原住民,以及漢人族群與排灣族所組成。第二、嘗試就「語系」為基礎,將來臺拓墾漢人分為閩籍的漳泉語

系、粵籍的客家語系以及潮汕語系等人群。尤其是廣東潮汕的移民,常被學界忽視。不過,在傳統東亞貿易網絡上,潮州語系人群卻佔有重要地位,也影響臺灣的社會構成。故,以方言為分類討論漢人的族群關係,應可較貼近屏東平原當時的社會情況。第三、本文透過區域個案的觀察,釐清了山腳社會從邊區型態過渡到近代國家體制下的歷史過程,並探討了統治當局如何建立起各種統治制度,去控制這些過去被視為邊陲的區域。地方社會的多元化發展說明了社會轉型的情況。也說明了山腳地區的人群如何擺脫不同移民群的祖源認同而走向山腳社會的地緣認同。