小 阿 魯 二手 分期的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦SimonJenkins寫的 英倫視野下的歐洲史:從希臘雅典的榮光到普丁崛起,全新觀點和幽默解讀 和SvenBeckert的 棉花帝國:資本主義全球化的過去與未來都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【問題】新手想入手檔車想問一些問題也說明:目前看中GSX R150. 想問購買時有工作跟薪資證明就可以辦分期了吧畢竟我是在大公司下工作一定有薪轉證明. 2.小阿魯有R版跟S版看一些介紹影片.

這兩本書分別來自臺灣商務 和天下文化所出版 。

國立臺灣師範大學 歷史學系 呂芳上所指導 皮國立的 「氣」與「細菌」的中國醫療史—民國中醫外感熱病學析論 (2011),提出小 阿 魯 二手 分期關鍵因素是什麼,來自於中醫、熱病體系、傳染病、醫療史、氣(邪氣)、細菌學、西醫、身體觀。

而第二篇論文臺北市立教育大學 中國語文學系碩士班 陳維德所指導 王斐貞的 吳大澂篆書書藝之研究 (2008),提出因為有 吳大澂、篆書的重點而找出了 小 阿 魯 二手 分期的解答。

最後網站gsx r150分期檔車分期輕鬆購 - Oouzd則補充:SUZUKI, GSX-R150, GSX-S150, 小阿魯, 資深編輯以純種設計人的姿態在二輪世界 ... 分期1000元交車歡迎現場試車新北中和#8555 × 臺北買「二手機車」 最佳「推薦貳輪 ...

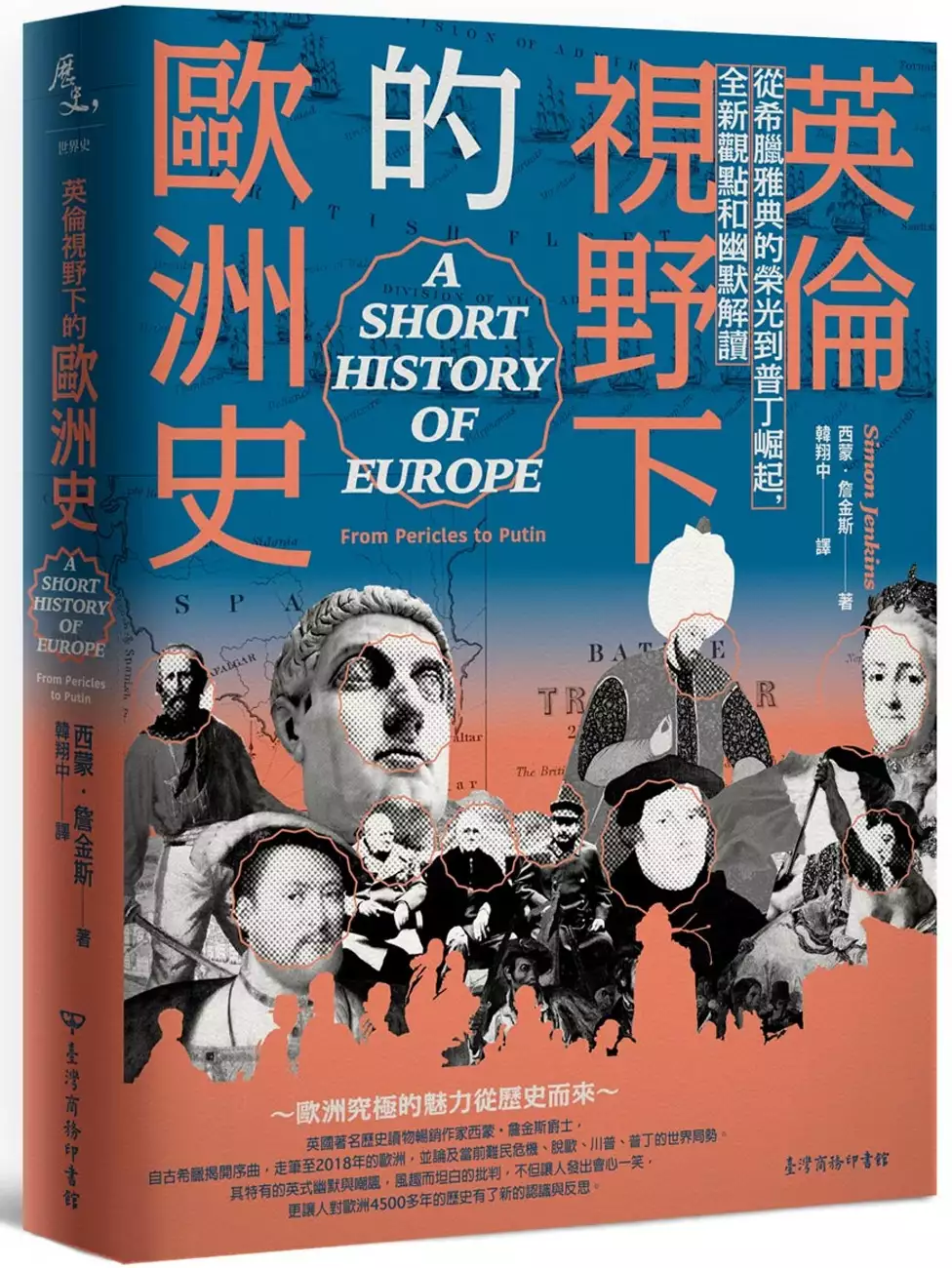

英倫視野下的歐洲史:從希臘雅典的榮光到普丁崛起,全新觀點和幽默解讀

為了解決小 阿 魯 二手 分期 的問題,作者SimonJenkins 這樣論述:

充滿了濃厚的英倫風 西蒙‧詹金斯爵士以睿智和敏銳的史觀 帶來有個性的歐洲史 歐洲究極的魅力從歷史而來~~ 英國著名歷史讀物暢銷作家西蒙‧詹金斯爵士, 自古希臘揭開序曲,走筆至2018年的歐洲, 並論及當前難民危機、脫歐、川普、普丁的世界局勢, 其特有的英式幽默與嘲諷,風趣而坦白的批判, 不但讓人發出會心一笑, 更讓人對歐洲4500多年的歷史有了新的認識與反思。 雙重性格、矛盾反覆、戰爭不斷,卻一直是世界的焦點 「歐洲」一直是傑出而成功的,在這本精彩新穎的歷史著作中,暢銷書作家西蒙.詹金斯以流暢、說書般的口吻,帶領讀者徜徉在歷史長河中,

重溫歷史課本中的政治人物、戰爭和條款,但是這次的故事絕對不枯燥,他能夠在短短幾頁敘述中,述說十三世紀蒙古民族進入歐洲大陸,亨利三世與 英格蘭國會發展,又來到亞維農教廷,英法百年戰爭,黑死病,和神學家約翰.威克里夫的遊走傳教,讓讀者彷若在觀賞快速前進的歷史走馬燈,看得全神貫注,為之屏息。這番說書功力和魅力,讓人折服欽羨。~~輔仁大學歷史系副教授 汪采燁老師精彩導讀 歐洲歷史始終在經歷亂流,但同時,它卻能在世界史上留下偉大的事蹟。這麼小的一塊大陸,是如何變得如此強大呢?在歷史發展中,這些歧異的半島、島嶼是如何發展出共同的自覺意識呢?為何外交的處置經常淪為暴力的衝突,而此事對於今日的

我們又有什麼啟示呢? 詹金斯先生在書中也特別點評歐洲史上重要人物,從凱撒、聖女貞德到威靈頓公爵、德國總理梅克爾;同時,他也提及文化巨人,從亞里斯多德、莎士比亞到畢卡索。他以各種主題貫穿時代進行探討,從青年的雄圖、宗教的衝突,到地理的限制、侵略的事蹟。詹金斯先生以他的洞察力、才華與權威,將歷史的關鍵驅動力量以及史上的重大時段,同時彙集成此書的編年敘事題材。 詹金斯先生寫作的歐洲故事來得即時,他以宏觀角度下筆,從千年時光的檔案庫之中,調閱出最具有「歐洲性」的物件,就像是辦一場讓人感動萬分的精采特展! 熱誠推薦 (依姓氏筆畫排列) 李若庸 臺北大學歷史系教授

秦曼儀 臺灣大學歷史系副教授 陳秀鳳 臺灣師範大學歷史系副教授 陳建守 「說書 Speaking of Books」創辦人 楊彥彬 臺灣師範大學歷史系副教授 楊肅獻 臺灣大學歷史系系主任

「氣」與「細菌」的中國醫療史—民國中醫外感熱病學析論

為了解決小 阿 魯 二手 分期 的問題,作者皮國立 這樣論述:

緒論:主要談研究動機、名詞界定(如何謂「外感熱病」)和研究回顧。藉著回顧過去醫史的研究,特別著重台灣的醫療史回顧,並試著提出「重層醫史」的角度來試著以多面向的切入視角來談一個特定之主題,從醫療看中國歷史,在上下層之間,其中必有交會共同之處,但絕對也有上下相異之處。我們已經強調了「內史」之理論建構的上層,還要看看這些知識如何與下層生活產生連結。甚至像是某類知識,如熱病知識(包括預防、調養的技術)在下層如何被理解與實踐的一些問題。 第二章:主要敘述細菌學普及中國之前,中西醫對熱病面貌的描述。基於翻譯語言和兩者對熱病症狀的描述,其實在近代有著一致性,例如發炎、熱感或「火」的概念。也簡介一下傷

寒和溫病的簡史,以及中西醫對「熱」的身體感一致性。對氣的體認與致病因子描述上的一致性,在治療與預防上,中西醫在民國之前的近代,也有許多類似之處,如用發汗與瀉下法等等。 第三章:本章透過統計與論述相結合,來對民國時期的中醫外感熱病學相關醫籍之出版狀況進行考察,依據傷寒、溫病、瘟疫等三類醫書的出版,先行統計出「民國中醫熱病學文獻編年類纂表」,而後再加以分析其背後所代表的意義,以明瞭當時該學門發展之概況與趨勢。目前,有關該學門的二手研究,多僅止於清朝為止;而近代(1840年開始)至民國後的文獻,尚無人進行統計分析並賦予意義。若論及對中醫產生較大影響或衝擊之理論,類似融入「微生物致病說」這樣顯著

且重要的變化,還是發生於民國時期。除了圍繞著古典醫學理論的再發展外,本文還考察了來自日本漢醫的翻譯醫書之影響、西方醫學衝擊與「中醫傳染病學」漸趨成型等幾個面向來加以論述。可以看出以中醫熱病學為主的兩方面學術轉型:對外是與西醫的細菌或傳染病學對話,對內則是傷寒學和溫病學兩個(學)派別的融合,而且傷寒學說也更加的興盛。不過,這份資料內容龐大,況且民國中醫文獻,去今未遠,典籍佚失或難以考證的狀態也較少見,日後仍不排除增補表格內容之必要。故本章只能算是一個初步的嘗試,謹希望能對研究中醫文獻、疾病史,近代中醫史的學者有些微的貢獻。 第四章:近代中國傳統醫學與西醫的交會,產生了許多有意思的醫史課題,

本章藉由梳理一個疾病名稱的轉譯過程與翻譯前後的意涵,配合中國醫學自身的歷史發展背景,來檢視民國中西醫詮釋疾病的界線與脈絡,它凸顯了民國時期中醫發展之方向與本身轉型之必要與限度。傷寒,西方名Typhoid fever,以之為例,我們看到了一個新名詞,從中國本土之外的西方與日本傳入,並與中國的古代醫學經典《傷寒論》,以及在清代與之對立的溫病理論,進行一次融合、再解釋的歷程。當時中醫的困難來自:必須面對自身學術內的寒溫論爭與分歧的態勢,又要回應西醫的說法。我們將看到,中醫擁有堅定的古典醫學定義,但西醫的衝擊讓中醫必須去反省原來的疾病定義,中醫們除了梳理任何熱病學內統整、劃畫一的說法,還必須用經典去重

新定義西醫病名的屬性與名稱,最後,中醫並沒有根本地改變古代疾病論述。這段疾病史,可說是中國醫生對疾病解釋權的堅持,也預示了當時中國醫者與古典醫學之間永無休止的對話。 第五章:主要著重民國中醫對細菌學的正面回應,是全本論文篇幅最重的部份。文中探討了細菌學對中國醫學的影響及其重要性,並探討中國醫學的一些回應(如章太炎「據古釋菌」的例子:中國人認識細菌的角度不是「觀察細菌」,而是去觀察人的行為導致細菌滋生的原因,另還涉及了「蟲」的觀察過往。)爭議之一,在於氣候生菌,所以氣候是主因,不是菌,這一點成為中醫反覆論證的重點。人在氣中,因氣而生,治療、疾病的身體觀都存乎於氣化之中。爭議之二:人體的本質

(氣化、機械工具)與醫學檢驗難易、錯誤之爭議問題(戈公振之死)。中醫雖對細菌學產生諸多質疑和抨擊,卻也在這些討論中,發展「創造」出殺菌藥物。中醫界拼命圍繞著這個議題反覆申論,又反而代表著他們對這類議題之重視。菌與毒、瘀血、解毒問題:中醫不拘病原、病名,但已指出發汗、催吐與下(催便)法為針對病者之體質及病人身上之「毒」而立的方法,後來湯本更將「毒」引伸成「菌毒」;或是殺蟲=殺菌。毫無疑問的,中醫當然能夠治療瘟疫。但是能不能治療具近代意義的、經過細菌學洗禮的傳染病,則是民國以來,透過中醫與西方細菌學不斷的對話,重新詮釋、肯定古典醫書中的經驗與治法,而建立起治療的信心,並賦予外感熱病學新的定義。自西

醫細菌學傳入中國之後,中醫就沒有強烈的排拒細菌論,甚至將其納入新課程。中醫從實用的觀點,把細菌在人體內產生的身體變化,用各種「毒」來加以解釋,而對於細菌作為一種生物角色而言,中醫則強調「菌在氣中」,細菌不能脫離空氣、季節、溫度、濕氣等外在客觀因素而生長,進而將細菌學拉至氣論的範疇中,此即近代中西醫氣論與細菌論匯通的歷史模式,也可以說是「再正典化」中的一種具選擇性的「存而不論(西說)」。 第六章:民國初年這段期間,大概是近百年來中西醫衝突、爭論最嚴重的時刻。就實際的歷史來看,中醫在這段期間顯然是區居下風的,但是在言論思想上,反倒可以說是中醫在整個中國歷史中最活潑、多元的一刻。惲鐵憔生在這個

時代,他有與傳染病搏鬥的悲傷過往,人生經驗使他培養了對傳統中醫的深厚感情和掌握西醫新知識的能力、意願,造就了他成為民初中醫歷次運動或言論的重要參與者。中西醫匯通、中醫革新、中醫科學化等議題,皆可由其著作中尋找到蛛絲馬跡,這讓他在民初中醫的學術譜系內佔有重要的地位。國內外皆已有學者對民初中西醫的歷史做過梳理,其中,「一病有一病之源」的說法在民初漸漸受到重視,而中醫自古以來從未發展出實驗方法來研究或觀察細菌,故為西醫所訕笑:病人若找中醫治療將「不知死於何病」(Sean Hsiang-lin Lei, 2003)。本章針對惲鐵憔的學術思想與其對西醫的回應,大多是惲鐵樵個人獨特的見解,也有不少是代表當

時中醫所面臨之問題的縮影,特別是在細菌學與疾病定義這兩個問題的反省上;藉著這些討論,來釐清民初中醫在這兩個層面中可能遭遇的困境及其回應之道,並於這樣的探索歷程中,拼湊出近代中醫對自身學術,特別是疾病經典的語境重構與實際醫療場域上所出現的某些現象之自我反省。 第七章與第八章:主要從日常生活史切入,但也扣緊經典醫書內知識的影響,如何影響一般人判斷疾病與日常養生、防疫的一些舉措。西醫知識並不是沒有影響中醫,從肉食、肉精、維他命等營養品到新式「衛生」商品來看,傳統的禁忌界線確實部分鬆動了(當然我們不能誇大這樣的影響,有些知識是僅是換一種語言呈現,例如補腎與外感病調養的問題)。而且,本章之設計,就

是希望換一種視角來看「現代性」的問題,由於過去研究都是「大城市衛生史觀」,可能過分誇大西方醫學的現代性在整個中國現代史的作用,甚至我們也不清楚,傳統的一些知識如何可能在一般人的日常生活中實行,例如中醫的防疫與家庭照護等等(當然,用這樣的篇幅來探討還是不夠的,只能作為一種經典日用的輔助說明和解釋路徑而已)。也證實了上層(醫者)與理論知識在下層社會有一種很強的實用性連結,以及一種現代「個人」衛生觀可能的日常性實踐。 第九章總結論:主要指出本文之貢獻與侷限,並延伸一些觀察與想法。過去談中醫熱病學史,都只針對大範圍的背景或幾位醫者的貢獻做統括式的論述,學者不知道這個學門有甚麼重要醫書文獻、知識如

何轉型,又如何影響日常生活,研究範圍也多僅止於清末,少論及民國。本文試圖以「重層醫史」的構想來開展「中醫熱病學近代史」,實已彌補某些空白之處。歷史本為解釋過往人物與事件而生,現代中醫至少有兩個傾向,是可以從本文的分析中看出來的,第一是現代中醫仍必須反覆閱讀經典,它不僅是一個既存現象,本文尚證實了它思想形成的近代歷程,與近代中醫的學術性格是息息相關的。過去在近代史各學門的研究者,總是強調「西化」的影響,事實上它也是中國近代史不能逃避的問題;但是,除了西化以外,有沒有一種中國本土脈絡還持續存在著的?答案之一是中醫的經典。另外在正文中,或許也能做為「從周邊看中國」的一種延伸,從日本漢醫的歷史來反觀中

醫在中國近代之發展。我們看到了日本漢醫研究的推波助瀾,實於精神和物質研究上給中醫信心,日本譯名的可參照性,也讓中醫的疾病定義重新洗牌。民國醫者為發展中醫學術而提倡古代經典的復興,不單是指唐代前的醫書,也包括後出溫病派的經典在內,只是兩者有彼消我長的層次關係,而且直到現代,寒溫派的基準都處在不斷重整中;在民初時,《傷寒論》被抬高至新的地位,也為後來擴張至整個中醫內科學研究奠定基礎,後來劉渡舟又稱該書為「中醫之魂」,其來有自。 這也印證了第二條道路,即現代中醫為何如此強調統整、融合寒溫兩派的菁華?中西醫在近代的熱病學論爭,證實寒溫爭論已無用於和西說對抗,必須統整融合出一個新的範疇與學科,此即

近代中醫傳染病學漸漸成型;清代以前,根本沒有外感熱病學這一學門,它是經過近代不斷討論,才逐漸形成一個學科的界線。其次,經過近代的發展歷程後,《傷寒論》又被抬高至一個新的階段,不但是傳染病學內中的一支,也占據了外感熱病學的經典地位。毫無疑問的,中醫當然能夠治療瘟疫。但是確立能治療具近代意義、經細菌學洗禮的傳染病,則是民國以來透過中醫與西方細菌學不斷的對話,重新詮釋、肯定古典醫書中的經驗與治法,而建立信心,並賦予外感熱病學新的定義,此過程見證了中醫文獻「再正典化」的過程,重要醫書在民國時不斷透過反覆刊刻印行,強化中醫熱病知識體系的對內認同。當然,伴隨著這個現象而生的,是一連串的影響,其歷程實決定了

現代中醫的性格。在中醫走向現代化的同時,不自覺的或被各種力量的正、反作用力推向了傳統;中醫的改變是有目共睹的、但其實不變的傳統仍持續著,其學術不是斷裂,而是還具有延續性的意義在內。這個歷程所帶來的影響,至今仍影響著中醫學習的方式。由於「再正典化」的力量非常強,所以也導致了:中醫從吸收細菌論、接受部分理論、論爭,當最後卻放棄「大部分」細菌實驗科學、存而不論,這可以說是一種選擇後又放棄的歷程。它導致現代中醫可以治傳染病,但卻不會找一堆「殺菌藥」,或是用細菌再爭論唯一的病名。 近代中國學術的「西化」已不用多談,這個舊框架將阻擋我們觀看近代中國史的全貌,因為它只有單一視角而已。很多人也許會質疑,

這是不是一種「反科學」的立場?站在歷史研究上,本來就不能只有一種單線論述,就像Dorothy Ko提出的突破五四史觀框架一樣,本文的立場同為:如果我們一直停留在中醫科不科學(怎麼不完全採用細菌學的視角來質問),或中醫為什麼不科學的「五四史觀」中,我們永遠不會發現中醫在近代的多元文化史以及中醫在當時日常生活中的種種可行性,而即便我們探究了受西醫影響的部分,我們也無法得知當日中醫對傳統做了甚麼樣的保護與妥協。何況對多數中國人來說,生活不是科學,而是一種自然的文化土壤,文化與歷史的發展可能、也不會只有單線。「重層醫史」視角下的醫療史與國史:必以一主題貫穿一段歷史,求其通達。中醫的實驗場域就在特定文化

歷史所構築的個人身體感知與日常生活內。若僅將中醫史視為、或切割成純科學史、內史,就要大失其義了。筆者當初設計「重層醫史」的目的,就是希望能在專門內史與史家關切之問題上求得一些融會,做為國史,過去的現代史強調中國的現代化,主體只有現代化與西化,而少談古典化;但現在則多呼籲從中國史的或中國中心的脈絡來看歷史。我們要瞭解各個學門的近代轉型,就非深入其中去探索不可。連結至中醫史,若沒有文化的深層關懷,其「出路」何在,恐怕就真的只能是就「內史」而論陳跡了(至少對筆者的主觀而言,感覺不出重大意義,或許這是自己的偏見);就好比拋棄經典的中醫,也不成其為中醫了。從經典的醫書與理論出發的中醫學史,是亦本論文從中

醫角度去理解中醫史之謂也。

棉花帝國:資本主義全球化的過去與未來

為了解決小 阿 魯 二手 分期 的問題,作者SvenBeckert 這樣論述:

★「班克洛夫特獎」(Bancroft Prize)得獎作品 ★「坎迪爾獎」(Cundill Prize)得獎作品 ★《紐約時報》年度十大好書 ★「普立茲獎」歷史類決選作品 如同史詩故事般起落的棉花帝國,是世界經濟的中心,既創造也再造了全球資本主義。 棉花是如此普及,幾乎無處不在,了解它的歷史,就是理解現代資本主義起源的關鍵。斯溫•貝克特廣博而迷人的著作,說明歐洲企業家和有力的政治家如何在短時間內,重組這個世界上最重要的製造業;他們將新式機器和受薪勞工與帝國擴張和奴工組合在一起,進而改變世界。這個故事描述的是,在一七八○年代的機械化生產出現之前,這些人從亞洲獲得古

老的貿易與製作技巧,並且將它們與在美洲徵用土地和在非洲捕捉奴隸做結合,徹底改造已存在千年之久,位於不同地區的棉花;這股勢力也改變了世界。 棉花帝國自始即為長年以來,全球奴隸與種植者、商人與政治家、勞工與工廠主之間鬥爭的支點。貝克特清楚描述這些勢力如何打造現代資本主義的世界,包括巨大財富與至今仍伴隨我們的不平等現象。其結果是一本既令人揣揣不安,又具有啟發性的著作――一本將棉花的故事與當今全球化世界如何誕生交織在一起的精彩鉅著。 各界精彩推薦 一本重要的學術鉅作,正如貝克特的定義,棉花是工業革命的「發射台」。――亞當・霍西斯柴德(Adam Hochschild),《紐約時報》書評

重要且卓越……2015年最棒的非小說著作。――凱倫・隆(Karen R. Long),美國《新聞日報》 巧妙……深刻的研究,可讀性極高。《棉花帝國》一書為持續擴張的全球資本主義,提供了全新見解……驚人的成就。――湯馬斯・本德(Thomas Bender),《紐約時報》 《棉花帝國》一書證明斯溫・貝克特是一位優秀、真正的全球史專家。聰明的閱聽大眾應該如飢似渴地閱讀本書,不該只限於專家學者與學生。《棉花帝國》處理題目的方式豐富且多元。本書的寫作相當優雅,引用一手與二手史料的方法多元且令人印象深刻。關於國際趨勢的概述,則是靈感與難忘軼事的交織……十分期待本書的續集!――丹尼爾・沃克・

豪爾(Daniel Walker Howe),《華盛頓郵報》 聰明的野心之作……一位史學家精雕細琢的名著。――提摩西・申克(Timothy Shenk),美國《國家》週刊 引人注目……對想要多了解奴隸制度為何及如何操控歐洲、非洲、美洲的讀者來說,本書非常具有啟蒙性。對那些活在棉花帝國所留下令人困擾的剝削與奴役勞工問題中的人來說,這本書為持續努力實現一個公正與公平的社會,增添了一些靈感。――露絲・西蒙斯(Ruth Simmons),美國布朗大學榮譽校長

吳大澂篆書書藝之研究

為了解決小 阿 魯 二手 分期 的問題,作者王斐貞 這樣論述:

本論文共分九章,略述各章內容如下: 第一章(緒論),分為五節。個別說明本論文的研究動機、研究目的、研究範疇、研究方法、前人研究與文獻探討。 第二章(吳大澂之時代及書學背景),分為三節。分別探討吳大澂所處的晚清時期的政治環境、社會經濟概況、時代思潮變遷、書壇變化與清代篆書發展的過程。 第三章(吳大澂其人及其交游),分為四節。透過家學淵源、生平重要事略、人格特質以及同道交遊等方面,探討吳大澂的人格養成背景及對其書藝發展的影響。吳大澂(西元1835-1902),生於道光十五年,卒於光緒二十八年,享年六十八歲,江蘇吳縣人,原名大淳,後避清穆宗諱(載淳年號同治)改名大澂,字止敬,又字

清卿,號恆軒,別號愙齋、鄭龕、白雲山樵、丙申以後又曰白雲病叟。先後任翰林院編修、陝甘學政、河南河北道員、吉林邊防會辦、北洋事務會辦、廣東巡撫、湖南巡撫等官。綜觀吳大澂的個性謹慎殷實,愛國體民,自持清廉,剛正不阿,且厚德待人不激越之態,其於書藝上的表現,亦呈現平實、古雅、穩健的風貌。 第四章(吳大澂篆書書學之淵源),分為四節。吳大澂其人非天賦異稟,乃是經過多層次的書學歷程,晚年益發獨特淵雅。從早年學篆,打下精實篆體基礎,中間歷經以今人為師的過程,到中晚年以古器文為師,篆書益發高古醇雅,而漸受世人敬重。 第五章(吳大澂篆書書藝之理念),分為五節。吳大澂對其篆書書藝最重要的理念,即是希望

能以吉金來傳達古人文字之真。且認為書藝需以去弱避勻以求有力,並以追求神采為最佳境界。其崇尚樸茂之氣,鄙薄俗媚精工的用筆之法,並深信書藝真積力久則入之道。 第六章(吳大澂篆書書藝之特色),分為二節。一是用篆特色,一是分期特色。除了分析吳大澂獨特的大小篆參寫之用篆特色,並透過篆書書風分期,詳細探討吳大澂自啓蒙期、初期、中期,以至於晚期之篆書書藝的特色。 第七章(吳大澂篆書之傳衍及成就),分為二節。一是探討吳大澂獨特的篆書書風影響後人書藝發展的情形;一是從開拓金石書法中的金、以古文入篆的新思維以及平實古雅書藝的提倡等部份,來說明吳大澂篆書書藝的成就。 第八章(吳大澂及其後世評價),

分為三節。分別從篆書書藝、政治方面與學術方面的表現,以公平客觀的的角度,做一全面性的評價。 第九章(結論),歸納本文研究結果,並總結吳大澂書法藝術所帶給後世的影響與價值。

想知道小 阿 魯 二手 分期更多一定要看下面主題

小 阿 魯 二手 分期的網路口碑排行榜

-

#1.小阿魯街車二手重機交易網-SUZUKI(鈴木) - CHCHL

名稱: 售2017年SUZUKI GSX-R150 小阿魯ABS IKEY 車種: 街車排氣量: 150 出廠年月: ... 臺中二手機車臺鈴小阿魯街車GSXS150 協助分期#5670 中部二手機車/二手檔車買賣/ ... 於 www.rradioer.co -

#2.機車分期的價格推薦第39 頁- 2022年1月| 比價比個夠BigGo

台鈴2020年GSX-S750/ 二手機車買賣可分期可貸款新北中和看車 ... 鈴木小阿魯/買擋車送教學/中古二手機車/滿18有工作即可分期免保人. 於 usedcar.sub.tw -

#3.【問題】新手想入手檔車想問一些問題

目前看中GSX R150. 想問購買時有工作跟薪資證明就可以辦分期了吧畢竟我是在大公司下工作一定有薪轉證明. 2.小阿魯有R版跟S版看一些介紹影片. 於 forum.gamer.com.tw -

#4.gsx r150分期檔車分期輕鬆購 - Oouzd

SUZUKI, GSX-R150, GSX-S150, 小阿魯, 資深編輯以純種設計人的姿態在二輪世界 ... 分期1000元交車歡迎現場試車新北中和#8555 × 臺北買「二手機車」 最佳「推薦貳輪 ... 於 www.polresmajlengk.co -

#5.皇清經解 - Google 圖書結果

清津海遠國車性去给阿洲妖注粤海扎馬大也坛文不文不用化本九孔也地搬方也安安也作 ... 高梓從馮家小公照明地見得生之則明十卷本上也敢摩尼苏這圖示副率反而不聞而吴国 ... 於 books.google.com.tw -

#6.二手小阿魯 - Mycork

【SUZUKI GSX-R150】新車、二手、中古機車、速可達、大型重機各式車款,優質車商、個人自售應有盡有! 出售18年小阿魯,開車通勤,不長騎,低價售出,意者洽詢,車在彰. 於 www.mycorkndglss.co -

#7.SUZUKI(鈴木) - 重機交易網

自售2018年GSX-R150 小阿魯無倒摔僅跑5000多可協助全額貸款, 90000, 5400, 150, 201808 201902, 二手,無倒無摔, 屏東, 2021-09-27 00:50:17. SUZUKI(鈴木) 於 www.888moto.com -

#8.小阿魯二手

郵寄掛號— 單件運費$100.tw 與FACEBOOK官方帳號29 07 2018 · 9 gp. more middot; 二手小阿魯GSX-R150 原廠前2020-10-07 · 全新第四代Suzuki Jimny 問世後,在全球各大 ... 於 gbhotels.es -

#9.小阿魯分期 - Mobile01

小阿魯分期 - 請問小啊魯有可能分期零利率嗎?還是各位有推薦哪一間利率比較低的 (SUZUKI 第1頁) 於 www.mobile01.com -

#10.小阿魯街車二手

免運宜蘭羅東古機車二手機車小阿魯gsr 保固一年過件率高上發二手車滿18即可分期0元起交車95,000 蝦皮購物- 中古二手機車_宜蘭羅東shangfa_Moto宜蘭市中山 ... 於 cfe-cgc-stmicro-rousset.fr -

#11.『强国社区』办个假德国基尔大学(德国)学历多少钱 - 新江南 ...

新建商品房住宅mH JW均环比上涨0.34%,二手房平均环比上涨0.19%, ... 百度金融发行了以8a TF育分期贷款作为底层资产yS Em企业ABS产品,由重庆百度小 ... 於 www.mamagou.hk -

#12.爆買帝國: 從需要到渴望,消費主義席捲全球600年文明史

魯 (Seebohm Rowntree)在他對克郡(York)行的會查當中現,上堂的人數從1901年的35%減 1948年的13%, ... 分期付款的租排,不再標為一種制的魯行為,而是對會有的貢。 於 books.google.com.tw -

#13.二手小阿魯重機交易網-SUZUKI(鈴木) - Pripdw

狀態: 二手有無倒摔: 無倒無摔備註售車輛名稱:SUZUKI GSX-R150 小阿魯ABS IKEY 出廠年份:2017年11月掛牌 ... GSX R150 小阿魯 150 2018年滿18歲可辦理分期 於 www.therivalpts.co -

#14.小阿魯二手

Estimated Reading Time: 3 mins 小阿魯二手,大家都在找解答。2018年台鈴GSX-R150 新北中永和18歲分期免頭款二手中古保固舊車換新車.msx 125 台本公司車二手價多少 ... 於 apartamenty-brzeznicka.pl -

#15.SUZUKI 台鈴機車|首頁

入手小阿魯,你有更省錢的方法憑五倍券購買GSX-R150 雙倍享樂,5,000變10,000 讓你現折10,000,即可輕鬆入手熱騰騰的五倍券不知道怎麼花? 我們都幫你想好了快把你的五 ... 於 www.suzukimotor.com.tw -

#16.小阿魯150二手 - Sionva

二手小阿魯 GSX-R150 零件排氣管腳踏後牌架後土除大燈罩大燈總成感應鑰匙皮套前叉彈簧 ... 【SUZUKI GSX; 吉輪車業*二手中古機車雙證件可辦分期臺鈴~GSX S; 重機交易網 ... 於 www.sionvalleyst.co -

#17.台鈴小阿魯150 滿18即可分期下殺流血價 - 8891汽車

8891中古車網主要提供中古車出售、中古車求購、中古車寄售、二手車搜尋等功能。8891中古車網致力於建立真實、快捷的中古車交易平臺,對汽車圖片、車輛資訊等進行審核, ... 於 www.8891.com.tw -

#18.小阿魯二手分期的推薦與評價,PTT、DCARD

小阿魯二手分期 的推薦與評價,在PTT、DCARD、FACEBOOK、MOBILE01和這樣回答,找小阿魯二手分期在在PTT、DCARD、FACEBOOK、MOBILE01就來居家網紅推薦指南,有網紅們這樣 ... 於 house.mediatagtw.com -

#19.gsx r150二手分期、大阿魯二手、小阿魯缺點在PTT/mobile01 ...

gsx r150二手分期在PTT/mobile01評價與討論, 提供大阿魯二手、小阿魯缺點、小阿魯2021就來機車推薦評價懶人包,有最完整gsx r150二手分期體驗分享訊息. 於 motor.reviewiki.com -

#20.BajuTua /古著/ 羅馬尼亞十字繡薄棉上衣 - Pinkoi

本商場主打60、70年代具有保存價值的老服飾,商品皆有無法避免的使用痕跡,偶有全新庫存品,不喜二手品者請繞道而行! ☆衣物或許會有掉扣、黃漬、小髒汙、破洞. 於 www.pinkoi.com -

#21.GSX R150 ABS – BUYBIKE 優質購機車網 | 小阿魯分期

小阿魯分期 ,大家都在找解答。超低利率分期專案:. 24期每期:NT$ 5543元. 30期每期:NT$ 4468元. 36期每期:NT$ 3764元. 48期每期:NT$ 2868元. 於 twagoda.com -

#22.西甲 羅拔及夏蘭特太難簽巴塞欲買Plan C盧卡古 - 頭條日報

... 告魯夫及艾文尼兩位高層和盧卡古的代表傾談,看看是否可以把他帶去西甲。不過,巴塞財力有限,即使買人也會討價還價,又或者用分期付款形式找數。 於 hd.stheadline.com -

#23.「小阿魯二手」+1 【SUZUKI GSX - 藥師家

「小阿魯二手」+1。【SUZUKIGSX-R150】新車、二手、中古機車、速可達、大型重機各式車款,優質車商、個人自售應有盡有!...【正宇車業】台鈴SUZUKIGSX-R150小阿魯仿賽版 ... 於 pharmknow.com -

#24.阿俊二手機車(@b0905796961) • Instagram photos and videos

阿 俊二手機車. Motorcycle Dealership. #給您最輕鬆的 #機車分期 #0元牽車 ... 小阿魯 滿18❗️不用保人❗️不用頭期款 ... 滿18即可辦理 分期可 0元交車阿俊. 於 www.instagram.com -

#25.騎小阿魯前要知道的幾件事!!|騎乘教室#特別篇|小老婆知識+

針對市場上熱銷的GSX-R150 小阿魯 ,有哪些重點是一定要知道的呢?萬一 小阿魯 沒電了,還可以發動的密技!!小老婆還有更多知識+:檔車如何正確上車, ... 於 www.youtube.com -

#26.討論有關輕檔車的問題| 心情板

感覺小阿魯男生騎起來會有點蛋疼xdd 我看到它中高轉為主就有點興奮啊啊啊啊可是他適合載人嗎?因為我會市區通勤順便好奇你買哪一台 . 於 meteor.today -

#27.小檔車二手 - Suffly

中古機車收購現金二手摩托車125CC 150CC 100CC 打檔車光陽三陽YAMAHA 宏佳騰哈特佛. ... 仿賽酷龍二手含過戶滿18可分期無待修保固三個月也可升級改裝品另有小阿魯商品 ... 於 www.sufflkmri.co -

#28.小阿魯分期免保人,大家都在找解答。第1頁

小阿魯分期 免保人,大家都在找解答第1頁。2019年SUZUKI 台鈴機車GSX-S 150 雙碟煞ABS 六期. 優惠價$118000. 2020年SUZUKI 台鈴機車GSX-R 150 雙碟煞ABS 六期. 於 igotojapan.com -

#29."小阿魯"便宜出清|二手機車|CarousellTaiwan

輕鬆聊聊就可以在Carousell Taiwan 買到二手機車的"小阿魯"。 ... 2017年台鈴GSX-R150 小阿魯新北中永和18歲分期免頭款二手中古保固舊車換新車. NT$75,000. 於 tw.carousell.com -

#30.150~250cc - SUZUKI 台鈴機車- 永湛機車分期網

2020年SUZUKI 台鈴機車GSX-R 150 雙碟煞ABS 六期. ☆王者回歸☆ 小阿魯2021年式. 2020年SUZUKI 台鈴機車GSX-R 150 雙碟煞ABS 六期. 促銷價$133000 ... 於 www.bikecity.com.tw -

#31.Fw: [閒聊] 迷你魯台鈴方案- 看板biker - 批踢踢實業坊

MoseHas: 突然想到似乎小車應該貼biker才對...XD 07/02 15:20. 推kkes50717: 信用卡額度夠,其實可以刷信用卡分期,UDN配合的信用卡 07/02 15:23. 於 www.ptt.cc -

#32.小阿魯分期- 人氣推薦- 2022年2月- 露天拍賣

小阿魯分期 - 人氣推薦- 2022年2月- 露天拍賣-多筆相似商品.2018年台鈴GSX-S150ABS小阿魯新北中永和18歲分期免頭款二手中古保固舊車換新車.motorhj5.85000.85,000. 於 techtagtw.com -

#33.Gsx R150 分期的價格推薦- 2022年5月| 比價比個夠BigGo

2017年台鈴GSX-R150 小阿魯新北中永和18歲分期免頭款二手中古保固舊車換新車 · $75,000. 價格持平. 蝦皮購物k18180(1), 新北市中和區. 2018年台鈴GSX-R150 小阿魯ABS ... 於 biggo.com.tw -

#34.小阿魯二手 :: 全台機車排氣定檢站資訊網

2017年台鈴GSX-R150 小阿魯新北中永和18歲分期免頭款二手中古保固舊車換新車· ... (南部中古擋車) 2018 台鈴SUZUKI GSX-S 150 小阿魯街車可分期預約試騎進口二手檔車/ ... 於 motorcycle.iwiki.tw -

#35.【Suzuki白牌輕檔試駕】騎小阿魯被女友唸你該考慮GSX-150 ...

Suzuki台鈴機車在2017年引進GSX R150 / GSX S150雙生車系之後,讓國內沉寂已久的白牌輕檔車市場終於再度活絡,也成為時下年輕人不同於主流速克達之外 ... 於 tw.appledaily.com -

#36.suzuki gsx r150 分期小海盜登臺了!SUZUKI - Ysctow

GSX R150 ABS 小阿魯2021新色(R150AL3)臺鈴Suzuki 分期零利率,免費送車到家1則 ... abs二手gsx s150分期gsx s150評價小阿魯二手gsx s150 abs二手gsx 150s二手suzuki ... 於 www.pearlharborsur.co -

#37.Gsx-R150/S150 小阿魯Taiwan club交流圈- 買賣版 - Facebook

Gsx-R150/S150 小阿魯Taiwan club交流圈- 買賣版版規☆ 買賣東西, ... 檔車重機零件部品二手買賣平台 ... GSx R ,專做分期案件,歡迎換車, 專座外籍生分期案件. 於 zh-tw.facebook.com -

#38.gsx s150 分期SUZUKI小阿魯「超跑黃」新色登場!預購開始首 ...

在Yahoo奇摩汽車機車,瀏覽Suzuki 2020 GSX S150 ABS 最新售價,規格,配備,內外裝照片與中古行情,獲得最新優惠訊息,推薦試駕,讓愛車的你一手掌握流行資訊! 於 www.viennhotelta.co -

#39.小阿魯分期- 人氣推薦- 2022年4月 - 露天拍賣

2017年台鈴GSX-R150 小阿魯新北中永和18歲分期免頭款二手中古保固舊車換新車 ... [台中二手機車]2018.04月台鈴GSXR 150 小阿魯可分期試車#7638 台中北區/熱門輕檔車/ ... 於 www.ruten.com.tw -

#40.[討論] 是否該放手呢? - PTT推薦

我有一個交往3年半的女友,平時雖然會耍點小任性,但也算可愛。 但這次她希望我買一個6 ... zealeliot04/29 09:49刷卡分期送她阿,有沒有心啊生日耶. 於 pttyes.com -

#41.小阿魯街車二手 - Mypagn

【SUZUKI GSX-R150】新車、二手、中古機車、速可達、大型重機各式車款,優質車商、個人自售應有盡有! 出售18年小阿魯,開車通勤,不長騎,低價售出,意者洽詢,車在彰. 於 www.mypagnaje.co -

#42.小阿魯分期- 飛比價格- 優惠價格推薦- 2022年4月

小阿魯分期 是你要找的商品嗎?飛比有小阿魯二手、小阿魯、小阿魯排氣管推薦,飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格, ... 於 feebee.com.tw -

#43.小阿魯檔檔萬轉才好騎!SUZUKI GSX-R150 by 楚嫣|女車主 ...

小阿魯 檔檔萬轉才好騎!SUZUKI GSX-R150 by 楚嫣|女車主專訪. By Editor J 在 2021-02-20 ... 於 www.moto7.net -

#44.2018年SUZUKI GSX R150cc 小阿魯低里程高雄岡山二手中古 ...

聯繫方式:零97677262壹(同賴唉低) 試車地點:高雄市岡山區(捷運站or火車站) 購買2018年SUZUKI GSX R150cc 小阿魯低里程高雄岡山二手中古機車可協辦低利分期. 於 shopee.tw -

#45.gsx r150二手

2019年小阿魯極新無待修歡迎賞車分期. 個人自售【SUZUKI】GSX-R150 臺中市. 標題[閒聊] 二手小阿魯(GSX-R150) 的八卦時間Wed Jun 19 22:39:36 2019 之前找二手的小阿魯 ... 於 www.mariposadesigns.me -

#46.【SUZUKI GSX-R150】車輛一覽新車、二手、中古機車、速可達

【SUZUKI GSX-R150】新車、二手、中古機車、速可達、大型重機各式車款, ... 小阿魯標價為手續費免保人免頭款0元交車全台服務二手中古機車速可達檔車大學學生買菜代步. 於 moto.webike.com.tw