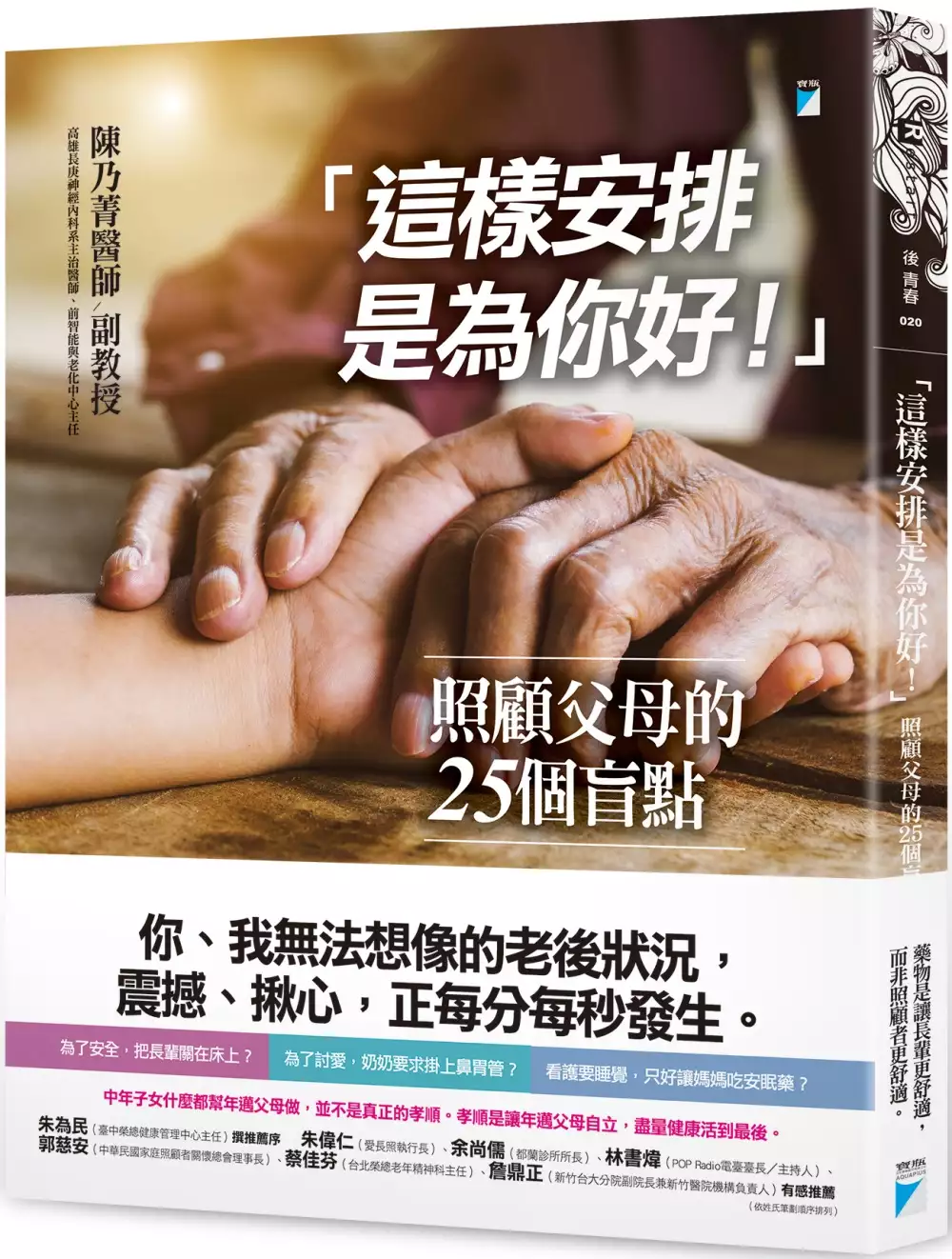

居家護理師的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳乃菁寫的 「這樣安排是為你好!」──照顧父母的25個盲點 和郭雅雯,呂郁芳,郭芳雅,陳儀倩,謝玉惠,劉美玲,馬淑清,陳慧秦,紀淑靜的 居家護理實務都 可以從中找到所需的評價。

另外網站‧ 居家護理所- 台北慈濟醫院也說明:服務對象出院後仍繼續有明確居家護理服務項目之照顧的病人。 ... 經居家護理師及醫師評估後,符合健保收案者,依健保局規定,每月一至兩次服務(最多以兩次為限),每 ...

這兩本書分別來自寶瓶文化 和華杏所出版 。

國立暨南國際大學 非營利組織經營管理碩士學位學程在職專班 吳書昀所指導 李慧筠的 某護理之家實施口腔照護與訓練之歷程探究 (2021),提出居家護理師關鍵因素是什麼,來自於護理之家、口腔照護訓練、口腔照護、特殊需求者。

而第二篇論文國立臺北護理健康大學 護理研究所 劉玟宜所指導 劉家貞的 社區思覺失調症病人需求導向復元方案之初步成效 (2021),提出因為有 社區思覺失調症、需求導向復元方案、成效評量的重點而找出了 居家護理師的解答。

最後網站二手書居家護理護理師參考書 - 蝦皮購物則補充:二手書詳情可私訊購買二手書居家護理護理師參考書. ... (全套六科)護理師國考高分上榜筆記護士醫院醫生公職執照專科兒科外科精神科產科. $1,399. 已售出47.

「這樣安排是為你好!」──照顧父母的25個盲點

為了解決居家護理師 的問題,作者陳乃菁 這樣論述:

你、我無法想像的老後狀況,震撼、揪心, 正每分每秒發生。 為了安全,把長輩關在床上? 為了討愛,奶奶要求掛上鼻胃管? 看護要睡覺,只好讓媽媽吃安眠藥? ▌中年子女什麼都幫年邁父母做,並不是真正的孝順。 ▌孝順是讓年邁父母自立,盡量健康活到最後。 以下的狀況,都是照顧父母時,我們容易犯下的盲點。 ◆中風後的爺爺走路慢,還沒到廁所就尿出來,只好幫他包上尿布?(X) ◆因為怕王伯伯危險,看護把他綁在床上?(X) ◆外籍看護要睡覺,只好讓媽媽吃安眠藥?(X) ◆一年只回家兩次的弟弟對姊姊說:「媽媽被你照顧,好像變瘦了?」(X) ◆爸老了,什麼都做不好,所

以什麼都不要讓他做?(X) ◆用藥當然是照顧父母的第一選擇?(X) ◆子女無法照顧父母,當然就請外籍看護?(X) ◆住院的奶奶想下床走一下,當然要禁止她:「不行」、「很危險」?(X) ◆我們三個兄弟要「公平」照顧媽媽,所以媽媽輪流在我們三兄弟家住?(X) …… 當我們對年老的父母說:「這樣的安排都是為你好!」 但,我們與父母討論了嗎? 我們了解父母的想法與感受嗎? 因為,「尊重」與「將心比心」才是最好的照護。 你、我都會老。 今天我們照顧父母的方式,就是我們未來被照顧的方式。 老後的「獨立自主、尊重生命品質」 是父母與子女都該學習的

功課。 高雄長庚神經內科系主治醫師、前智能與老化中心主任陳乃菁醫師,對於照顧父母,除了提出相互尊重與良好溝通的想法外,她認為「自理與自立生活」更該是台灣年邁父母與中年子女都需要學習的一門新功課。 台灣社會普遍重視孝道,中年子女也容易因為孝順,而以年齡來限制父母能做的事,又或對年邁父母過度保護,但當剝奪了父母的自理能力,在中風、生病後因過度保護而失能、臥床。雖然父母壽命極長,但那卻不是一個人該有的生命品質。如何如同北歐長者獨立自主,往生前臥床僅數週,乃菁醫師期待所有人可以一起為有自主的老年而努力。 因為,我們愛著這些老去的父母,我們多麼希望他們不要因為藥物而沉默不已、整日

昏沉;我們多麼希望他們還可以叫叫我們的名,跟我們說說一天內發生的事情,甚至一起唱歌、聊天,或憶著過往,這些都是人與人間的親密交流。我們不該只期望讓父母安靜、睡著。 只有呼吸的照護,不是真正的照護啊。 本書特色 ▌我們是否因為忙碌、「方便」照顧,忽視父母的需求? ▌我們是否因為「害怕」,而限制父母的能力? ▌若照顧父母有困難,我們是否忘了尋求其他資源、求助相關單位? 因為父母的不適,可能他們說不出來;父母的疼痛,可能不知如何開口;更可能他們的眼淚,總是獨自吞下。 名人推薦 ◎朱為民(臺中榮總健康管理中心主任)撰推薦序 朱偉仁(愛長照執行長)、余

尚儒(都蘭診所所長)、林書煒(POP Radio電臺臺長/主持人)、郭慈安(中華民國家庭照顧者關懷總會理事長)、蔡佳芬(台北榮總老年精神科主任)、詹鼎正(新竹台大分院副院長兼新竹醫院機構負責人)有感推薦(依姓氏筆劃順序排列) ◎「乃菁醫師的這本書很不一樣,可以說,終於有一本書,來告訴我們,身為照顧者,面對老年人的互動方式、行為、言語,應該要怎麼做。」──朱為民(台中榮總老年醫學、安寧緩和專科醫師) ◎「我相信子女們照顧父母多是基於關愛的,但一不小心很容易超出界線,而不自覺,變成了「愛」少一點,但「關」多一點。 子女們不自覺地把老病衰的父母看成沒有自主能力的孩子,或是乾脆擺起

來,當家中太上皇般地讓家中大小事都不入他的耳朵,殊不知「不讓老人家因知道而操煩」的善意,卻也可能變成「不想讓老人家煩惱,所以什麼都不告訴他」的控制。反倒造成家中長輩只能被動地接受子女們為他做的決定,沒辦法參與事前的討論過程,更無法透過討論來表達自己的愛惡和心意。」──本書作者陳乃菁醫師

居家護理師進入發燒排行的影片

💛溫馨提醒:文長慎入,但很重要!

台灣在2018年邁入「高齡社會」,失能人口數已破百萬,照顧者有65%是失能者的家人,#評估至少有231萬人因照護而影響到工作,而失能者親屬的就業比例,也從原本的41%下降到32%,相當於有9%的上班族為了照護家人而辭職。

據統計,#照顧一位失能者走完生命全程的費用需要將近500萬元。為了減輕家庭照顧身心失能者的負擔,政府修法個人綜所稅特別扣除額的部分,增訂了「長期照顧特別扣除」,符合資格者,一年最多可以有12萬元的長照扣除額,受益人數推估有42萬餘人。

然而,台灣需要被照顧者眾,長照扣除額排富門檻的20%稅率限制,#將多數長照家庭皆排除在外。

我認為該項政策立意良善,但若我國長照服務能全面含括失能者被照顧的需求,#也就不需要再透過長照特別扣除額來減輕家庭的照顧負擔。

行政院列出的排富條款,將稅率限制訂為20%,也僅涵蓋了約5.5%的納稅人口,年所得淨額逾121萬者皆排除在外,我認為太嚴格了,政府應將稅率限制從原本的20%提高到30%,把這10%級距中的4.21萬人也納入適用對象,#受益者便會超過46萬人,約半數的長照家庭都能因此受惠。

此外,多納這10%級距的人數,#預估減少的稅損也只有約10億元,在過去5年皆超徵的狀況下,不至於造成稅基過度流失,卻能使民眾對該項政策更有感,我認為是值得的。

除了財政後援,全面性長照服務的提供也很重要。目前長照2.0的補助多以居家式和社區式服務為主,#缺乏對於機構式服務的補助,導致長照機構的資源不足且佈建不均,「排隊五年等不到床位」、「有錢也找不到長照機構的床」等說法四起。

弔詭的是,即使衛福部推估現在的長照住宿式機構缺口超過5萬張床,還有88個鄉鎮市區未設立或供不應求,#但國內住宿式機構的佔床率也僅有85%,究竟是城鄉資源分布不均?還是住宿式機構品質參差?還有待衛福部查清、解決。

此外,政府也應盡快清查閒置的公共設施空間,評估設置綜合式服務長照機構的可行性,並參考日本居家護理師的先驅秋山正子所開設的「生活保健室」,#發展以社區為基礎的小規模多機能整合型服務中心,針對門診以上、在宅未滿的社區長照個案,提供免費的諮詢服務,並藉由聚集長輩成為日常串門子的地方,發揮預防保健的功能,實現在地老化。

在長照人力方面,居家照顧服務員和「照老闆」雖然因為薪資待遇提高與政府鼓勵創業而快速增加,但不夠全面的制度與管控,#卻也可能產生了許多弊端,像是勞動合作社設立的照服單位無法透過勞基法監測時數、勞工故意失業再從事照服工作以領最高10.8萬元的就業獎勵津貼等等,這也都需要政府再去徹查與改善。

此外,大部分的治療師白天都在醫院或診所上班,#僅一部分有接觸到長照業務的治療師會在下班後到個案家中進行居家復能的服務,社區的長照人力嚴重不足。

這都凸顯出了社區長照專業服務的血汗,還有夜間服務是服務者需求抑或是服務者需求等問題。

我再一次呼籲政府,#只有當長照單位的勞動條件比醫院好時,才會有人願意到長照領域服務,否則訓練出再多的照護人員或是醫護人員,最後還是都不願意「下場」。

💥建議

✔長照特別扣除額應提高排富稅收至30%。

✔護理人員為整合醫療與生活照顧最適合的專業人力。

✔協助護理人員成立、經營「社區保健站」。

💥提案

✔研擬除了稅制補貼外紓解長照負擔的方案。

✔提升住宿式機構「好床數及佔床率」的具體方案。

✔徹查居服申報、濫用失業勞工就業獎勵津貼的可能弊端。

✔改善居家專業服務的勞動條件與促進社區化的發展。

#質詢

#長期照顧

某護理之家實施口腔照護與訓練之歷程探究

為了解決居家護理師 的問題,作者李慧筠 這樣論述:

本研究旨在了解某護理之家實施口腔照護訓練之動機與方式,深入分析推行歷程之助力、阻力及因應策略,並探討其效益及影響。研究根據研究目的採用質性訪談的方式,共邀請了五位受訪者參與。主要研究發現可歸納為三項:一、某護理之家實施口腔照護之效益包括住院率下降及減少醫療耗用,與日本研究相呼應。二、推廣特殊需求者口腔照護初期需要投入大量的人力及物力,可預先連結相關資源。。三、某護理之家實施口腔照護與訓練的歷程與Lewin發展的組織變革過程的理論相符合。組織因應內、外環境之需要,導入新的照護技術,利用員工教育訓練來改變組織之技術及文化,提升服務口碑及市場反應不僅翻轉了機構內部的工作氛圍,住民也得到更好的照顧。

研究者依據研究發現提出具體建議,建議長照機構經營者實施口腔照護及訓練,政府支持系統性口腔照護政策,以協助社區式及住宿式長期照顧機構推行特殊需求者口腔照護。

居家護理實務

為了解決居家護理師 的問題,作者郭雅雯,呂郁芳,郭芳雅,陳儀倩,謝玉惠,劉美玲,馬淑清,陳慧秦,紀淑靜 這樣論述:

居家安老的願景──是居家護理的真諦! 臺灣自2018年3月起65歲以上老年人口超過14%,正式邁入高齡社會。此外,也隨著醫療高端發展,平均餘命延長,而疾病的型態也轉變為以慢性病居多,長期照顧的需求相對提高。此外,大多個案希望能在家中熟悉的環境中休養,甚至是人生最後一段路,也希望能「在家善終」,這正是居家護理發展的核心價值所在。 居家護理師是最佳的統籌者,從訪視前的收集資料;訪視中的評估、提供專業照護服務、諮詢等;乃至訪視後的紀錄、追蹤、轉介等,將個案所有資料彙整,並透過自身護理專業識能,以及協助轉介跨團隊的照護,為個案量身打造個別性的照護規畫,進而提供連續性照護。 本書學

理與臨床實務經驗並重,特別邀請各方學界及實務界的學者及專家共同編寫,以深入淺出方式,並搭配實務說明,使讀者更能掌握居家護理的重要概念。全書共分為5篇11章,相關重點如下: 第1篇 居家護理基本概念 介紹居家護理的起源及發展、居家護理師及跨專業團隊的角色定位及合作等。 第2篇 居家訪視及護理實務 介紹居家護理的過程;居家訪視前、中、後作業流程及注意事項;居家護理常用技術(如管路照護、傷口照護、舒適護理等);居家護理常見問題處理;居家訪視安全及異常處理;居家護理之感染管制等。 第3篇 跨團隊居家照護 介紹常使用的呼吸治療及常見問題排除;安寧居家療護等。 第4篇 居家護理機構之經營

管理 介紹居家護理機構的規劃、設置,以及品質管理等。 第5篇 居家護理案例 介紹一般居家護理及安寧居家療護個案的訪視護理過程。 另外,更於章末提供「章末測驗」,作為自我複習,增加讀者學習效果。

社區思覺失調症病人需求導向復元方案之初步成效

為了解決居家護理師 的問題,作者劉家貞 這樣論述:

背景目的:思覺失調症病人回歸社區生活時,有多元照護需求,需要持續提供所需之照護服務以促進社區精神復元。然而,目前社區照護尚未提供以需求為導向之後續服務,若能發展居家護理師提供之復元照護方案,將可促進社區精神病人復元及相關成效。本研究目的即為應用學者已發展之社區精神病人需求裁量式復元照護方案,探討此新導入照護方案對社區思覺失調症病人復元之初步成效。方法:採隨機分派兩組重覆測量設計,以64位居家治療之社區思覺失調症病人為研究對象,進行隨機分派至對照組(傳統社區居家護理)及實驗組(介入需求導向復元方案,簡稱NORP)。於2020年07月至2021年04月收案歷程共計10個月,以信效度良好之自填結構

式問卷進行前後測資料收集,對照組維持一般居家護理;而實驗組介入NORP,方案內涵以建立夥伴關係、整合性需求評估、設定復元目標及賦能措施、持續監測及追蹤成效評量。介入頻率以每週電話追蹤、每兩週居家訪視,介入者為研究生,介入時間為期6個月後,兩組隨即進行後測。運用描述性統計、獨立樣本t檢定、卡方檢定等進行資料分析,以重複測量變異數分析進行兩組於成效隨時間之差異檢驗。結果:實驗組及對照組各招募32人,其中實驗組有2人因住院而退出,共62位完成前後測量。結果顯示NORP介入後兩組病人的需求程度隨著時間有交互作用(時間與組別之F = 8.15, p < .006),實驗組的需求程度顯著低於對照組;兩組復

元隨著時間亦有交互作用(時間與組別之F = 11.70, p < .001),實驗組之復元顯著優於對照組。結論與建議:本研究支持護理師帶領之需求導向復元方案能滿足病人之需求並能顯著提升其復元程度。建議本方案進一步進行多區域之隨機對照試驗,並評量復元、賦能及精神症狀等相關成效,以建立社區思覺失調症病人之復元方案,可做為未來社區復元照護之實證照護指引。

居家護理師的網路口碑排行榜

-

#1.便民服務-居家照護 - 國軍高雄總醫院

居家 照護. 家的溫暖+持續性照護=居家護理當您病情穩定,不需要繼續住院,醫師許可出院返家療養,但仍需接受醫療,本院專業醫護人員,視需要到家中提供醫療照護與護理 ... 於 802.mnd.gov.tw -

#2.居家護理

居家 護理是經由專業醫護人員定期到府提供醫療服務,使病人在溫馨的家中得到良好的照顧,享有正常的家庭生活,減少家屬在醫院與家庭間來回奔波。 ... 2、非住院病人: (1) ... 於 dadejuja.com -

#3.‧ 居家護理所- 台北慈濟醫院

服務對象出院後仍繼續有明確居家護理服務項目之照顧的病人。 ... 經居家護理師及醫師評估後,符合健保收案者,依健保局規定,每月一至兩次服務(最多以兩次為限),每 ... 於 taipei.tzuchi.com.tw -

#4.二手書居家護理護理師參考書 - 蝦皮購物

二手書詳情可私訊購買二手書居家護理護理師參考書. ... (全套六科)護理師國考高分上榜筆記護士醫院醫生公職執照專科兒科外科精神科產科. $1,399. 已售出47. 於 shopee.tw -

#5.長照社區健康部- 居家護理 - 若瑟醫院

本院於76年正式成立居家護理為出院後需陸續追蹤及指導的病患提供居家照護為雲林縣居家護理之始。 ... 居家護理師諮詢電話:05-6337333轉2272或2275(國定例假日放假) 於 www.stjoho.org.tw -

#6.「護理師社區照護模式」專案計畫:獨立型態護理機構的藍海

獨立型態居家護理所。排除機構附設型、連鎖型。2.負責人為具決策權的護理人員。排除受聘、決定權在老闆手上者。3.經營有特色者。完成訪談個案共30人,北區8人:含台北 ... 於 www.nurse-newsletter.org.tw -

#7.「寧願被抱怨,也要將服務送到長照家庭裡」居家護理師劉慧雅

護理師 劉慧雅談及第一眼看到個案時的驚訝與不捨。 「有的時候不是沒有服務,而是服務根本進不去。」目前任職於台北市家庭照顧者關懷協會居家 ... 於 www.ilong-termcare.com -

#8.居家照顧服務-居家護理- 花蓮 - 門諾公益

門諾居家護理成立於1973年,期間歷經多年服務演變,至今,居家護理所共有7位居家護理師,個案採取專責區域照護,服務範圍:秀林鄉、新城鄉、 花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉。 於 public.mch.org.tw -

#9.我是否須先申請居家護理師證照?

目前政府針對從事居家護理未有法定規定資格,也未有居家護理師證照,但考量居家護理師的專業技術與知能,多數居家護理單位會建議學員於從業前或從業中完成本會居家護理 ... 於 www.ltcpa.org.tw -

#10.醫事單位| 護理部-居家護理所 - 國仁醫院

◎居家護理所: · 指導病患及家屬執行居家照護活動 · 與醫師溝通並協助照會相關醫療團隊成員 · 提供居家病患照護之諮詢 · 評估病患身心社會照顧之需求,並提供 ... 於 www.golden-hospital.com.tw -

#11.居家護理- 長照專區- 特色醫療- 汐止國泰綜合醫院

返回特色醫療返回長照專區簡介 居家護理是經由專業醫護人員定期到府提供醫療服務,使病人在溫馨的家中得到良好的照顧,享有正常的家庭生活, ... 於 sijhih.cgh.org.tw -

#12.居家護理介紹 - 竹山秀傳醫院

因為人口老化,慢性病增加,家庭結構及社會型態改變,為滿足病患居家照護之 ... 讓辛苦的主要照顧者免於疲於奔命,居家護理師每月到家服務,且有每兩個月家庭醫師到 ... 於 www.csshow.org.tw -

#13.居家護理實務 - 博客來

居家護理師 是最佳的統籌者,從訪視前的收集資料;訪視中的評估、提供專業照護服務、諮詢等;乃至訪視後的紀錄、追蹤、轉介等,將個案所有資料彙整,並透過自身護理專業 ... 於 www.books.com.tw -

#14.光田醫療社團法人光田綜合醫院-社區健康中心

裝飾用圖片, 居家護理. 親友是否因為疾病的關係身上插了許多管路,出院後不知如何照顧?我們提供專業的醫師及護理師到宅提供更換管路服務,如更換鼻胃管、導尿管、氣切 ... 於 www.ktgh.com.tw -

#15.居家護理師職缺 - Indeed 台灣

居家護理師 職缺現於Indeed.com 招聘:社工,照顧服務員,護理員與更多. 於 tw.indeed.com -

#16.居家護理所

需長期使用呼吸器且病情穩定者。 使用氣切、鼻胃管及尿管之患者。 其他需居家護理師續追蹤病情及照護情形,且有家人 ... 於 www.daanhosp.com.tw -

#17.童綜合醫院居家護理

本居家護理所隸屬於童綜合醫療社團法人護理之家,位址於台中市台灣大道旁,靠近 ... 本居家護理團隊包含居家護理師、家醫科醫師、藥師、社工師及營養師,實踐全人、 ... 於 zh-tw.sltung.com.tw -

#18.居家護理 - 新北市立聯合醫院

本院居家護理以服務出院後須持續照護之民眾而設立,本著使病人在家中得到良好照顧,維持居家生活品質,減少家庭往返醫院所費之人力與精力及所秏費之龐大 ... 於 www.ntch.ntpc.gov.tw -

#19.【台灣守護者】護理師創業可以走這行!居家護理所工作內容大 ...

居家護理 服務主要有導管(氣切管、胃管、尿管)更換、傷口照護、身體檢查評估、指導照顧者照護技能,也需與醫師、營養師、藥師等共同協力完成,亦主動連結 ... 於 online.senao.com.tw -

#20.居家護理 - 失智症社會支持中心

... 過程中,若有面臨需要居家照護技巧指導時,家屬除了可以向當地醫療院所或長期照護管理中心洽詢辦理家屬照顧技巧訓練班的課程外,亦可向居家護理單位申請居家護理師 ... 於 tada2002.ehosting.com.tw -

#21.轉型居家護理師血汗護士的另一選擇 - ETtoday

新北市人力網指出,「居家護理師」須具備普考護士執照或高考護理師執照,一般初入行約3萬元以上的底薪,並且不需要輪班,隨著出勤路途遠近另有交通 ... 於 www.ettoday.net -

#22.住院服務-居家護理 - 臺北市立聯合醫院

院區 附設 轄區 服務專線 傳 真 住 址 忠孝 居家護理所 南港、內湖、松山 2786‑1288; #8984、6713 2785‑9962 臺北市南港區... 仁愛 居家護理所 大安、信義、文山 2709‑3600#1227 2325‑8175 臺北市大安區... 和平 居家護理所 萬華、中正 2375‑5911; 2388‑9595#8421 2375‑3709 臺北市萬華區... 於 tpech.gov.taipei -

#23.居家護理師的一天

柳營院區│居家護理張豐媚護理師. 才一上班手機準時響起,「喂!你好!」「護理師,不好意思!昨晚我爸把鼻胃. 管拔出來了!要麻煩你了!」。我馬上重新安排今日行程, ... 於 www.chimei.org.tw -

#24.居家護理所-台北

大台北居家護理所護理師林美慧獲台灣長期專業協會-長期照護優良人員表揚. 3087. 2013-10-02. 「賀大獎卿台北居家護理所榮獲101年度臺北 ... 於 www.ccfnh.com.tw -

#25.林燕玲居家護理所

居家 照護,台中居家照護,豐原居家照護,居家照護推薦,居家護理所,台中居家護理所,豐原居家護理所,到府照護,台中到府照護,到府照護推薦,看護推薦,中部看護推薦, ... 於 www.lin-yan-ling.com -

#26.社區護理人員於獨立型態居家護理所的角色發展與困境

居家護理個案,大部分都是不可逆,需要長期使用鼻胃管或導尿管。少部份管路移除,是經由居家護理師的評估、衛教指導和訓練後移除。病人或家屬更是關心,也會主動詢問 ... 於 www.tchna.org -

#27.助百位病人在家善終安寧居家護理師感慨「常要練習說再見」

目前葉惠君在台大醫院從事安寧居家服務,每星期都會與醫師、志工、心理師前往癌症末期病人、器官衰竭病人家中探望。許多安寧病房病人最後的心願,是在家走 ... 於 health.ltn.com.tw -

#28.王袖伃- 負責人兼居家護理師 - LinkedIn

居家護理師. 南投縣欣欣居家長照機構. 2020 年6 月 - 2021 年1 月 8 個月. 台灣Taiwan 南投縣. 長期2.0專業服務居家護理師. C巷弄長照站站長 ... 於 tw.linkedin.com -

#29.居家護理師吳姿寬| 團隊介紹 - 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲 ...

居家護理師 吳姿寬每個人在迎接新生命時總是喜悅的, 但在面對生離死別卻是糾結的。 在安寧的照顧中, 體會到每個生命存在的意義及價值。 於 www.ylh.gov.tw -

#30.護理師

由呂桂雲主任擔任第一任機構負責人,吳瓊滿老師擔任第一任義務主任及第一位居家護理師張金鳳,經半年人員訓練與規劃,於91年1月23日正式開幕。 於 b018.meiho.edu.tw -

#31.居家護理 - 社區醫學暨長期照護部- 輔仁大學

長期照顧資源相關資訊並協助轉介。 服務時間. 週一至週五上午八點~下午四點. 訪視次數. 居家護理師訪視每 ... 於 community.fjuh.fju.edu.tw -

#32.服務項目| 居家護理

服務項目 · 一般身體檢查及評估(血壓測量、血糖檢驗) · 注射(皮下、肌肉、靜脈) · 抽血檢驗及代採檢體送檢 · 大小量灌腸 · 單次導尿 · 膀胱訓練 · 一般傷口護理抽痰、姿位引流、 ... 於 web.csh.org.tw -

#33.「居家護理師」找工作職缺-2021年11月|104人力銀行

2021年11月20日-5840 個工作機會|居家護理師【民暉居家護理所】、護士護理師【社團法人臺灣恩光專業長照看護訓練關懷發展協會附設桃園市私立恩光居家長照機構】、 ... 於 www.104.com.tw -

#34.我是居家護理師

大多數的人對居家護理的印象是3管護士-幫病人換胃管、尿管、氣切管。但事實上居家護理師能做的、能發揮的不只是這些,而是協助病人和他的家人能夠度過這一段 ... 於 ccfhcn.pixnet.net -

#35.居家照護-社區護理中心-三軍總醫院- Tri-Service General Hospital

檔案名稱, 請選擇下載格式, 下載次數. 台北市居家護理機構名單. 開啟 / Download. 119. 三軍總醫院附設居家護理所簡介. 開啟 / Download. 313. 出院後居家照護用品評估 ... 於 wwwv.tsgh.ndmctsgh.edu.tw -

#36.屏基醫療財團法人屏東基督教醫院居家護理

針對有長期護理性的健康指導與技術需求者,由專業居家護理師到宅提供個人及家庭 ... 包括留置管路之一般居家照護服務、長期照顧十年計畫之居家護理需求病人、末期病患 ... 於 www.ptch.org.tw -

#37.蕭中正醫院附設居家護理所

當您的病情穩定,醫師許可出院返家療養,但仍需接受醫療照護時,居家護理所經由專業的醫護人員,可視您的需求定期到府提供醫療照護與護理指導,使病人在溫馨的家中得到 ... 於 www.hsiaohospital.org -

#38.居家護理師~溫暖守護的居家照護天使 - 衛生福利部

居家護理師 的服務內容除了大眾所熟知的傷口護理、一般身體檢查、更換或移除鼻胃管、留置導尿管或氣切管、藥物注射、代採檢體送醫院檢驗,更包含了各種依個案需求的護理 ... 於 www.mohw.gov.tw -

#39.申請流程– 奇異恩典居家護理所

符合及願意接受衛生福利部中央健康保險署(以下簡稱健保)居家護理之患者。 巴氏量表60分以下、柯氏量表3級以上。 於 ag-nc.com.tw -

#40.秀傳醫療體系-彰秀居家護理

居家 業務:居家醫療、居家護理、安寧居家療護. 團隊包括:醫師、護理師、社工師、營養師、復健師、藥師等提供照護與諮詢. 建議使用IE11 以上版本或Chrome 瀏覽器,會有 ... 於 www.scmh.org.tw -

#41.愛吾愛居家護理所– 關懷為起點-家庭為中心

感謝護理師親切專業的諮詢,快速的回覆聯絡我;也謝謝葉醫師在聯絡不到半天的時間就到家中探訪,更解決了多年來父親不便就醫的問題!!真的太感謝了!! 三重連小姐. 最新 ... 於 iwoi.com.tw -

#42.居家護理| 出院篇 - 國立台灣大學醫學院附設醫院北護分院

... 下午13:00-17:00 週六:早上8:00-12:00 (國定假日及例假日休) 其他時間或例假日可經由總機與值班居家護理師聯繫聯絡電話:(02)23717101 分機5119. 於 www.bh.ntuh.gov.tw -

#43.居家護理所 - 阮綜合醫院

本居家護理所團隊成立至今,使用健保資源,服務近兩千名臥床病患,提供持續性、完整性的照護。在病人出院返家後,由專業的居家護理師及家醫科醫師到府提供居家醫療照護服務 ... 於 www.yuanhosp.com.tw -

#44.居家護理的神救援將服務外送到家

總之,居護師與居服員的繁重工作,需要強大的支持與體恤,讓彼此在心靈上,都能得到抒發與出口。 整合多專業服務個案的台灣居護位於板橋萬板路的據點, ... 於 ms-community.azurewebsites.net -

#45.居家護理 - 高雄榮民總醫院-臺南分院

(1)居家護理團隊有專業醫師、護理師、社工、營養師、復健師等醫療人員為個案提供持續性健康照護。 (2)提供出院病人後續照護,讓病人出院後能在溫馨家庭中,獲得醫護專業 ... 於 www.vhyk.gov.tw -

#46.居家護理- YuanRungHospital - 員榮醫院

四、收費原則: · 有健保IC卡之個案,需依全民健保居家照護費用支付標準: · 若符合健保免部份負擔之情形者,則免收部份負擔費用。 · 交通費:醫護人員之交通費用應由個案自行 ... 於 www.yuanrung.org.tw -

#47.C1-0138 居家護理~防疫動起來

當今年疫情開始爆發依據疾管局武漢肺炎照護指引,居家護理師分流管制及修訂單位訪視作業流程,落實感染管制措施。 修訂部門工作手冊『居家護理所居家照護訪視標準作業流程 ... 於 sites.google.com -

#48.服務介紹| 居家護理

遵循本院「愛主愛人、尊重生命」宗旨,以實踐醫療傳愛、健康促進為目標,由完成長期照護相關訓練的居家護理師,提供服務個案專業護理評估及個別性照護服務,並有效運用 ... 於 www.cth.org.tw -

#49.居家護理簡介| 衛教單張 - 中國醫藥大學附設醫院

若個案不具行為能力,於居家醫護人員到訪時需有家屬在場。 服務項目. 一般身體檢查和評估。 管路更換(如鼻胃管、導尿管、氣管套管等)和相關照護指導。 傷口護理。 於 www.cmuh.cmu.edu.tw -

#50.居家護理服務 - 臺東縣長期照顧管理中心

由居家護理師提供到宅服務,提供照顧者及家庭照護護理諮詢、照護技巧指導等居家照護服務。 居家護理服務單位:. 提供單位. 於 ttshbltc.ttshb.gov.tw -

#51.6.居家護理

由專業人員(如:醫師、護理師、物理治療師、職能治療師..等)至居家或社區提供專業護理服務及指導,可減輕家庭往返醫療院所的人力、精力、費用的負擔,並提供您連續性及 ... 於 www.chiafuhome.com.tw -

#52.居家護理 - 敏盛綜合醫院

週一至週五8 : 30~17 : 00. ○適逢例假日及國定假日休息若病人有緊急情況請送急診室處置,並請. 於上班日與居家護理師聯絡。 連絡方式. ○服務專線: 03-3179599 轉7352. 於 www.e-ms.com.tw -

#53.高雄榮民總醫院附設居家護理所-團隊人員

楊子瑩居家護理師 · 楊棻華居家護理師 · 陳秀英居家護理師 · 白佩玉居家護理師 · 鍾春玲居家護理師 · 洪晨恩居家醫療護理師 ... 於 org.vghks.gov.tw -

#54.台灣居家護理暨服務協會

社團法人台灣居家護理暨服務協會(以下簡稱本會)為一群熱心投入居家護理暨服務工作的夥伴們而成立的。本會係非以營業為目的之社會團體,以發展居家護理服務、長照服務 ... 於 www.thcsatw.com -

#56.郭綜合醫院附設居家護理所

配合台南市政府長期照顧管理中心派案,符合長照2.0居家護理訪視補助對象: ... 非住院病人:親臨居家護理所或電話連繫居家護理師。 注意事項. 於 www.kgh.com.tw -

#57.如何取得居家護理師執照 - 雅瑪黃頁網

居家護理就是由專業的居家護理師及醫師,親自到家中幫身上有胃管、尿管、氣切管或壓瘡的病人進行專業的更換及護理衛教,使家屬及照顧者更了解病人的情形,減少家屬及 ... 於 www.yamab2b.com -

#58.居家護理自費方案

配合推行居家護理服務業務,使需要長期照護的病患,能獲得完整、持續性的照顧。 ... 各種留置導管之護理指導及有計劃的膀胱訓 ... 居家護理師聯繫。 於 www.hospital-ez.com.tw -

#59.單位:護理部職稱:居家護理師(定期契約)

單位:護理部. 職稱:居家護理師(定期契約). (一)資格條件:. 1.學歷:大學護理系畢業. 2.證書:具護理師證書. 3.其他:(1)具內、外科病房經驗至少一年尤佳. 於 www.kmtth.org.tw -

#60.收費方式| 居家護理| 永和耕莘醫院

經居家護理師及醫師評估後,符合健保收案者,每月提供兩次服務。 • 技術費:每次需自付部份負擔5%之自付額。 • 材料費:依醫院規定收取矽質管路材料費負擔5%之自付額。 於 www.cthyh.org.tw -

#61.單位:居家護理護理長:楊朱陽 - 高雄市立小港醫院

主任護理部. 主任. 家醫科. 主任家醫科. 主任. 社工員社工員. 護理督導護理督導. 居家護理師居家護理師. 護理長護理長. 共照護理師共照護理師. 宗教人員宗教人員. 於 www.kmhk.org.tw -

#62.台北居家護理最新工作職缺54 筆 - GOTHEJOB

台北居家護理工作職缺有54筆,居家照服員,居家照服員,(醫療) 居家護理師(台北--宜寧居家護理所),資深居家護理師,居家照顧服務員/居服員/照服員-內湖大直,居家照顧 ... 於 tw.gothejob.com -

#63.各大科部-護理部-呼吸照護病房-臺北榮民總醫院臺東分院

申請方式. 由本院醫護人員照會,經居家護理師評估後,符合者收案管理。 個案或家屬自行尋求, ... 於 www.vhtt.gov.tw -

#64.居家護理簡介 - 台中榮總

提供醫療、護理服務及指導;保持病人與醫院間的聯繫,減輕病人及. 家屬出院後的焦慮。 ... 出院後需居家照護者,經醫師轉介。 ... 居家護理師: 吳炤樺:0910-986929. 於 www.vghtc.gov.tw -

#65.【邱青萸專欄】不敗而敗的居護師台灣居家照護逆轉勝?!

社區照護的時代,從1987年衛生署的實驗計畫居家護理服務開始,居家護理師照顧很多有鼻胃管、尿管、氣切管重症穩定需返家照顧的個案,甚至推動呼吸器依賴轉銜的IDS4居家 ... 於 www.ankecare.com -

#66.居家護理師|馨百居家護理所|工作 - yes123求職網

居家護理師 · 徵才說明 · 工作條件 · 應徵方式 · 其他職缺. 於 www.yes123.com.tw -

#67.居家護理簡介 - 亞洲大學附屬醫院

若個案不具行為能力,於居家醫護人員到訪時需有家屬在場。 服務項目. 一般身體檢查和評估。 管路更換(如鼻胃管、 ... 於 www.auh.org.tw -

#68.居家護理| 居家照護| 就醫服務| 南門綜合醫院

二、自費個案: ◊ 基本家庭訪視費每次以一小時為原則。 ◊ 居家護理師基本訪視費(依健保局規定1050 ... 於 www.nanmen.com.tw -

#69.4306 居家護理實務– 華杏出版機構Farseeing Publishing Group

居家護理師 是最佳的統籌者,從訪視前的收集資料;訪視中的評估、提供專業照護服務、諮詢等;乃至訪視後的紀錄、追蹤、轉介等,將個案所有資料彙整,並透過自身護理專業 ... 於 www.farseeing.com.tw -

#70.社區裡有居家護理師真棒

2.最近六個月是否有心肌梗塞? 3.是否有定期服藥? #社區有居家護理師真的好棒 #血管型失智症是死亡率第 ... 於 www.carpenter.org.tw -

#71.居家護理簡介| 單位介紹

其他時間若病患有緊急情況,請直接送個案至醫院就診,次日請與居家護理師聯絡. enlightened 聯絡地址:屏東縣恆春鎮南門路10號 enlightened 聯絡電話:(08) ... 於 www.nanmen.org.tw -

#72.工作團隊 - 私立常春藤居家護理所

常春藤長照事業高度愛心、經驗豐富的服務團隊,絕對給您家人最安心、放心的服務。 個案管理師/社工督導. 陳雅芬. 學歷經國管理暨健康學院碩士經歷第一 ... 於 www.ivycare.com.tw -

#73.宜蘭仁愛醫院-居家護理

個案有緊急狀況,請直接至急診室處理,並與居家護理師聯絡。 專線. (03)9321888 ... 於 www.jen-ai.org.tw -

#74.嘉義市每1萬人配近120護理師第13家「居家護理所」揭牌

市長黃敏惠昨天出席揭牌,表示透過居家護理師定期訪視,有助減少病患因長期住院引發的合併症,家屬也能省去往返醫院成本,而嘉市也是衛生福利部國健署 ... 於 udn.com -

#75.居家護理 - 歡迎光臨亞東紀念醫院

讓病人出院後於居家能獲得完整持續性的專業醫療照護與指導,協助病人及家庭有效的 ... 有明確之醫療與護理服務項目需要服務者。 ... 居家護理師訪視每個月兩次為上限。 於 depart.femh.org.tw -

#76.居家照護相關政策與法規

得視業務需要置專任或特約醫師、物理治療師、物理治療生及營養師。 Page 13. 醫事照護服務:居家護理6-3. • 設置標準. 於 www.nurse.org.tw -

#77.居家護理 - 健仁醫院

申請條件: 家中有慢性病人,而致長期臥床,有管路(尿管.鼻胃管.氣切管)由專業居家護理師評估依病患需要且符合健保給付條件,每月1-2次提供護理服務,可減輕民眾出入 ... 於 www.jiannren.org.tw -

#78.【長照小學堂】第八課:居家護理

「居家護理」除了的指導與諮詢,也會針對疾病衛教的部分提供給家庭唷! 阿振哥在一次意外後尾骶骨的壓瘡遲遲未好,反覆進出醫院,在幸雪護理師的進入後,也教導居服人員 ... 於 www.familycare.org.tw -

#79.居家護理工作手冊 - 南投縣政府衛生局

師. 醫師. 醫師證書. 李麗美陳有蘭溪線居家護理訪視、評估、. 診察、到宅服務。 史皓偉主. 任. 護理. 長. 居家護理基礎. 訓練/護理師. 史萬秋本所居家負責. 於 www.ntshb.gov.tw -

#80.Airiti Library華藝線上圖書館_居家護理師在長期照顧的角色拓展

本文目的在於探討居家護理師在長期照顧的角色拓展,內文分別就居家護理服務對象、服務提供者、服務內容、與成效指標逐一論述。居家個案屬性以高齡、合併兩種以上的 ... 於 www.airitilibrary.com -

#81.居家護理師工作職缺/工作機會-2021年11月

幸福企業徵人【居家護理師工作】約608筆-居家護理師/護士、居家護理師、居家護理師~週休等熱門工作急徵。1111人力銀行網羅眾多知名企業職缺,求職者找工作可依照想要 ... 於 www.1111.com.tw -

#82.雅布書卡嫩居家護理所- Home | Facebook

讓本鄉長期照護業務永續推動,並讓更多的族人參與照護工作。 【工作團隊】由專業醫護人員共同組織,主要成員包含居家護理師、醫師、復健師、營養師、居家服務員 ... 於 www.facebook.com -

#83.居家護理所 - 高雄榮民總醫院-屏東分院

本所提供居家醫療、居家護理、安寧居家等護理服務,由專業醫師及護理師到宅服務,協助失能或因疾病特性導致外出就醫不便的個案及家庭,面對疾病、重建生活、降低出院返家 ... 於 www.vhlc.gov.tw -

#84.高雄市居家護理師職缺,招聘222 個職位

診跟診掛號行政事務協助 2.輔助醫生檢查事務 3.打針、抽血 4.器械及環境清潔與消毒,及護理衛教 5.具護理師/護士執照 薪資待遇月薪26,000 至28,500 元 上班地點高雄市 ... 於 tw.jooble.org -

#85.[宜家居家護理所]徵居家護理師1名

1.協助個案管路更換或傷口換藥 · 2.陪同醫師定期居家訪視 · 3.居家護理照顧指導 · 4.文書處理與健保申報 · 5.須有護理師證照 · 6.需有長照LEVEL1 合格 · 7.個性溫暖樂觀獨立好學 ... 於 gd.cgust.edu.tw -

#86.平民英雄|居家護理師:戰士沒有選擇戰場的權利 - 天下雜誌

這兩周受到太多人的頻頻關心,紛紛詢問為什麼居家護理師不停止居家護理訪視,其實不是我們不停, ... 居家護理師-疫情-新冠肺炎-醫護人員-長照 ... 於 www.cw.com.tw -

#87.居家護理- 台北 - 臺安醫院

居家護理介紹. 您為家中長輩或失能家人健康照顧擔心麼?我們是一群專業的醫師及居家護理師,可定期至家中探訪,提供不須住院但須接受醫療和護理服務的患者連續性的 ... 於 www.tahsda.org.tw -

#88.居家照護收費標準

一、. 不符合全民健保收案條件,願以自費方式支付費用,其費用比照全民健保總費用之標準收費。 · 二、. 依全民健康保險規定:居家護理師每月最多二次,醫師每二至四個月一次 ... 於 www.gandau.gov.tw -

#89.【居家護理所】是什麼?提供哪些服務呢? - 牙驛通

居家 護理所的存在是讓「醫療」轉為「照護」的重要角色,避免病人和家屬醫院往返 ... 的機率」,讓居家個案可以持續穩定在家中靜養,而護理師重要的連續性工作包含:. 於 www.dentist2home.com -

#90.居家護理 - 臺北榮民總醫院桃園分院

... 減少病人長期住院引發之合併症; 減少住院所耗費之龐大醫療費用; 桃園榮民醫院成立居家照護服務工作,提供受過完整訓練的醫護人員至家中竭誠為您服務。 於 www.tyvh.gov.tw -

#91.台南迦勒居家護理所

遲來的生日蛋糕:約定幫個案過生日,卻遇自發性氣胸急救,經歷一個月努力終於返家,護理師依然記得當初的約定。 生死兩相安、生死兩無憾: ... 於 www.caleb.org.tw -

#92.居家護理– 天主教靈醫會醫療財團法人惠民醫院

本院居家護理自民國103年成立至今,居家護理師抱持著聖母慈愛、誠心服務的精神,穿梭在社區中提供居家護理及訪視服務,讓需要居家護理的民眾能安心且放心在家接受照顧 ... 於 www.camillians.org.tw -

#93.居家護理 - 臺北榮總蘇澳分院

居家護理師 皆有五年以上之地區教學醫院之護理經歷,完成衛福部「長期照護專業人力培訓規劃」課程,結合跨專業醫療團隊,提供居家個案良好照護,協助使用及 ... 於 www.ysvh.gov.tw -

#94.居家護理可以提供哪些醫療服務?

為導向,由居家護理師至個案家中提供專. 業性護理服務,包含各種導管(氣切管、. 胃管、尿管)更換、傷口照護、身體檢. 查評估、指導個案與照顧者照護技能及協. 於 www.cgmh.org.tw -

#95.居家護理 - 臺北榮民總醫院家庭醫學部

等,更甚於是希望能有醫護人員定期到家中探望病人。 臺北榮總居家照護服務始由本院神經血管科胡漢華主任發起,服務對象原僅限於神經內科之病患,由 ... 於 wd.vghtpe.gov.tw -

#96.居家護理 - 李綜合醫院

法返診者,是否也令人一樣焦慮無措?別擔心!只要吻合健保的居家護理收案條件, 居家護理師能提供健康照護及健康相關服務,使病人能得到持續性與完整性的照護。 於 www.leehospital.com.tw -

#97.居家照顧的好幫手~長期照顧中心江郁芬護理師你是否因惦記 ...

居家 照顧的好幫手~長期照顧中心. 江郁芬護理師. 你是否因惦記家中長輩,每天只能匆匆忙忙外出買菜、辦事? 你是否因為要照顧家中老小,整天忙得團團轉,生活壓得你喘 ... 於 www.kmsh.org.tw -

#98.東基社區服務-老人事工-居家護理

為使病患減少因長期住院引發之合併症,回到家中能得到良好照顧,維持家庭既有功能及生活品質,東基在1999年成立了「居家護理所」。由居家護理師定期前往個案家中,進行 ... 於 www.tch.org.tw -

#99.居家護理所 - 歡迎光臨~陽光~~健康~~~專業~陽明醫院

(4) 罹患慢性疾病需長期護理之病人,或出院後仍須繼續醫療照顧的病人。 ... 住院病人:由病房護理人員,聯絡出院準備組人員轉介『居家護理』,再由居家護理師評估後收案。 非 ... 於 www.ymhospital.com.tw -

#100.長照關鍵角色居家護理師「神救援」 - 康健雜誌

在宅醫療中,居家護理師通常比醫生更貼近病人,不只排解身體上的醫療難題,更關懷他們的心理是否舒適,甚至更進一步,撫慰並扶持家屬面對各種照顧壓力、不安、甚至罪惡感, ... 於 www.commonhealth.com.tw