屋東縱走麗陽線的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦AlanBooth寫的 縱走日本二千哩(在臺發行20週年紀念版):從北海道的極北端到九州佐多岬,一場裡日本徒步之旅 和黃政豪的 山中歲月,用心寫下自己與山林的對話都 可以從中找到所需的評價。

另外網站屋我尾山難度健行筆記 - JVVX也說明:屋我尾山 縱走東卯 山 ... 屋我尾山 ~~(傳統麗陽線),谷關七雄 ... 臺8中橫31.2K處,全長3.8k, 全程陡上坡,路程遙遠, 來回約需8小時; 屋東縱走; 大雪山線,

這兩本書分別來自馬可孛羅 和尖端所出版 。

國立東華大學 中國語文學系 劉秀美所指導 賴奇郁的 台灣紋面族群遷徙傳說研究 (2019),提出屋東縱走麗陽線關鍵因素是什麼,來自於原住民、遷徙傳說、紋面、口傳文學、泰雅族、太魯閣族、賽德克族。

而第二篇論文國立清華大學 歷史研究所 邱馨慧所指導 蕭涵羽的 人文地景的再現-西方人眼中的屏東平原(1860-1890) (2015),提出因為有 西方人、遊記、屏東平原、原住民、平埔、他者的重點而找出了 屋東縱走麗陽線的解答。

最後網站[台中和平] 谷關七雄三連走- 波屋東縱走二日版Day 2則補充:[台中和平] 谷關七雄三連走- 波屋東縱走二日版Day 2 ... 相對麗陽線正門1000M的落差,這裡真的是輕鬆許多了. 20201201-02 波屋東_201217_255.jpg.

縱走日本二千哩(在臺發行20週年紀念版):從北海道的極北端到九州佐多岬,一場裡日本徒步之旅

為了解決屋東縱走麗陽線 的問題,作者AlanBooth 這樣論述:

人一生至少要有一次這樣的「大壯遊」!! 用最原始的旅行工具,雙腳, 一步一腳印, 從北海道的極北到九州極南端 縱長2000哩, 實心體驗日本質樸的民情風味…… 一個在日本住了七年、說著一口流利日語的英國人,唱起日本的經典民謠和演歌,往往讓在場聽眾拍手叫好又嘖嘖稱奇!由於對日本的熱愛,也熟悉日本的歷史文化,因此本書作者亞蘭.布斯決定來一場縱走日本的「壯舉」。 這段旅程從北海道的極北端宗谷岬,往南直抵九州的佐多岬,縱長2000哩、長達一百二十八天;徒步的路線儘量沿著海岸線道路、城鎮的偏遠郊區行進,非不得已才走入城市。晚上留宿的不是青年旅館便是小村裡的民宿,在居酒屋裡跟當地人一起喝酒、跳舞

,或穿著過小的浴衣、腳踩木屐一拐一拐的去泡湯。有時索性睡袋一攤戶外睡將起來。旅行的率性卻也讓布斯偶有悲慘不堪、哭笑不得的遭遇。 途中,布斯雖然說著流利日語,也十足的入境隨俗,但還是常常成為大家指指點點的對象,要找住宿地方,旅館主人還會用盡各種方式"拒絕”讓他住宿,比方:「你不會說日語」,天曉得此刻他們正用日語交談著呢!「今天的晚餐是生魚片,外國人不敢吃的……」,哈,布斯其實最愛吃的是「沙西米」了……這些待遇雖然會讓他沮喪、感覺孤單寂寞,但也有許多素昧平生淳樸的村民視他如家人朋友,讓他內心充滿溫馨感動。 亞蘭.布斯透過溫暖又幽默的筆觸,寫景詳實、寫情動人心弦,呈現的是日本最不一樣的風情韻味。

【名家媒體讚譽】 Ø文筆流暢,見聞廣博,其見解透徹儼然如諾曼‧道格拉斯(Norman Douglas)、伊夫林‧沃(Evelyn Waugh)以及V.S.奈波爾之流旅行名家的優異傳統。他的真知灼見與精確記憶,令人讀之栩栩如生。 ——《泰晤士報文學副刊》 Ø布斯對於日本庶民生活之了解,堪稱精湛不凡。 ——《紐約時報書評》 Ø亞蘭‧布斯的日本之旅敘述親切又貼近事實,對於路上的奇遇皆能提供非凡的見解。 ——奈吉爾‧巴利(Nigel Barly),《天真的人類學家》(The Innocent Anthropologist)作者 Ø布斯悲憫又敏銳的觀察力,使他擠身於一流旅行作家之列,並經得起時間的

考驗。 ——《柯克斯書評》 Ø亞蘭‧布斯給了我們一本令人難忘、美麗異常的書。 ——《亞洲華爾街日報》 Ø一本讓人獲益良多的書。 ——《經濟學人》

屋東縱走麗陽線進入發燒排行的影片

中央山脈南二段是一條相對親民的縱走路線,

主要原因有兩個:

一是因為全程都有山屋,

少了帳篷的重量七天下來,

簡直就像是少揹了一頭大象上山(奪誇張!)

第二,因為全程水源充沛,沿路都不用擔心沒水喝,

因此可以減輕非常多原本要揹水的重量。

即便如此,南二段還是一條美得要命、

但也長得要命的路線。(笑)

結束後,接送我們的司機大哥對我們說:

「逆走南二段比一般路線多攀升了1200公尺」

但也因為較少人會逆走,

走在大山之間都只有我們兩個人,

獨享了每一座山頭的美景。

逆走路線從東埔進、向陽出。

我們是一早當天搭高鐵到台中、包車到東埔。

從高鐵站到東埔的車程大約不到兩小時,

因為這次要幫忙朋友補給食物,

因此少撿了八大秀三座百岳。

如果有去走南二段,

千萬不要錯過遠得要命的雲峰!

除了大水窟山屋的星空與日出、

達芬山超爆炸美的360度零死角展望、

壯闊的崩壁和緊接著美麗的八通關大草原,

當然還有最後火紅的嘉明湖之外,

雲峰可以說是本趟最美麗的意外大禮啊!

(人生第一次被美哭獻就給了它)

雖然來回加上拍照要多走上四個多鐘頭,

但如果都來了,體力可以的話真的別錯過!

最後,希望進到大山裡的大家可以一起守護台灣的山與林,

以及生長在其中的動物。

千萬不要亂丟垃圾、上廁所用的衛生紙也請一併帶下山。

剩下的,就準備好你的體力與意志力,一起上山去吧!

Instagram

-奕舜 @ishunwang

-何鋅 @hsiniho

Thanks to @Kraig Adams , you are such an inspiration. Taiwan is a great island for hikers.

it's one of the island with highest density of mountains over 3000 meters. Actually, there are 296 mountains higher than 3000 meters. Beside that, it's a paradise for amazing food!!!! you should really come by and visit one day. Maybe we can arrange a hike together!!

music

-Music by Singto Conley - Iced Coffee - https://thmatc.co/?l=1DBE70CF

-Music by Singto Conley - Rísa - https://thmatc.co/?l=4E9749DC

-Music by Rögg Collins - Out The Window - https://thmatc.co/?l=AD8EAE2B

-Music by Singto Conley - Stay - https://thmatc.co/?l=3E3D280F

-Music by Eric Reprid - June Blues - https://thmatc.co/?l=8D74A54

-Music by Singto Conley - Halcyon - https://thmatc.co/?l=1A0F064D

-Music by Singto Conley - Angel (feat. Telepathics) - https://thmatc.co/?l=C08B2026

台灣紋面族群遷徙傳說研究

為了解決屋東縱走麗陽線 的問題,作者賴奇郁 這樣論述:

台灣原住民之太魯閣族、賽德克族,於族群獨立正名以前,因與泰雅族共同的紋面習俗,大多為他者視為一同源分支的「族群」,本研究以「紋面族群」統稱三者。前人有依其遷徙傳說之起源地:Pinsbkan、大霸尖山、白石山,劃分紋面族群為三大系統起源說,以此探討族人遷徙至各流域的脈絡和分布位置。本研究經紋面族群遷徙傳說之文獻載籍,及實地走訪部落、進行調查採錄,綜合比較三大系統遷徙說的內容和特性,探看遷徙傳說如何作為族人自我認知的表述,並關注三大系統說之外對祖先來歷的說法和形成緣由。 本研究以三大系統說為論述架構,就各系統支群所傳遷徙敘事,探討分散於各地的族人對起源地、遷徙祖、移動路徑和群體想像的樣貌。依前

人所言,三大系統劃分固然有其缺陷,然族人有據此進行溯源,建構群體想像之憑依。又因紋面族人分佈廣泛、離散成群,於當地生根發展的結果,逐漸演變出具「區域性」的遷徙傳說。 紋面族群遷徙傳說是族人歷史發展的記憶,經由口口相傳於後,展現群體認同價值。三大系統遷徙說因混居而產生情節相互融攝,各支群又受群體視野所限,所傳遷徙內容大多以起源地連結支群發展,作為族群根源想像。各支群於相異的移動脈絡裡,藉著祖源系譜的連結,以此與他群作銜接。另一方面,支群也通過強調祖先離散,以各自的遷徙祖開拓歷程,彰顯群分概念或土地所有權。 本研究結果顯示,紋面族群內部「異質性」及各別歷史境遇下,充滿與他者互動的敘述。尤以戰後

族人力圖復振傳統,回歸「我族」浪潮下,「系統說」有趨向權威、典範化發展;「傳統之外」則受異者、宗教思維、主流知識建構影響,二者呈現一種「既離又和」的想像共同體整合意識。各系統、支群間雖存有語言差異,仍有因內/外作用力影響,進行群體聚合與離散。 是以,紋面族群遷徙傳說揭示群體想像有其不可化約的特性,正因為根源脈絡的記憶落差及群際邊界效應,形成族群裂解或融合的力量。今日紋面儀式不復再現,族人仍持續通過遷徙傳說作為與主流社會的區隔,亦不乏解釋三族分立的說法,持續地訴說著歷經波折而遷居至現地的離散經驗。

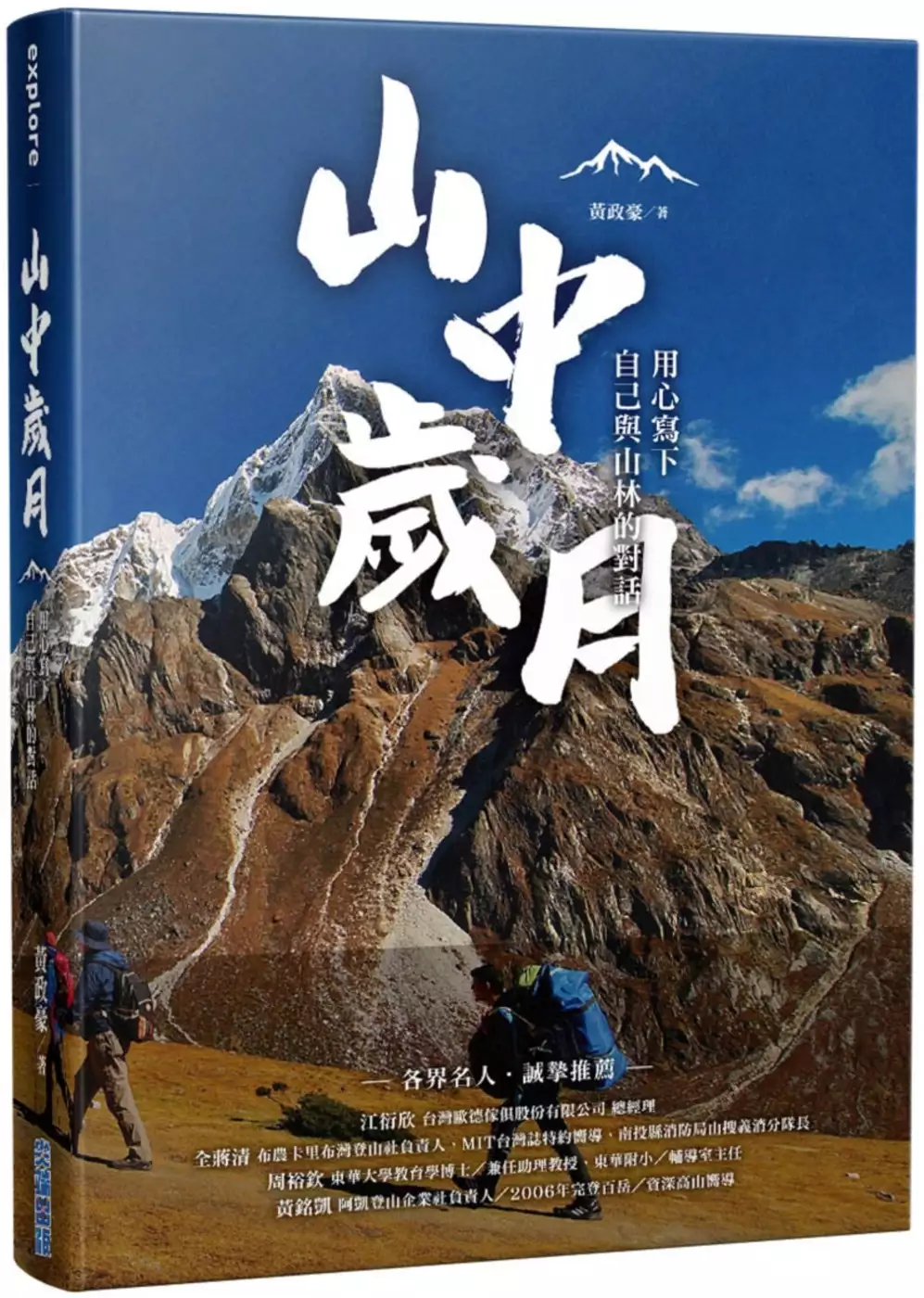

山中歲月,用心寫下自己與山林的對話

為了解決屋東縱走麗陽線 的問題,作者黃政豪 這樣論述:

★ 一天一美照,搭配心情散文與留白書寫空間 ★ 可以悠閒地翻閱想看的山林美景,更可以自己動手寫下日記 ★ 小開本、精美印刷,方便攜帶好收納,隨時隨地一翻開就有好心情 ★ 特別收錄「台灣百岳列表」、「台灣小百岳列表」,隨時記錄自己完登了幾座山 ▌366張經典山林美照 × 366則雋永知識傳承 ▌ 本手冊集結了(百岳完登者)Joe Joe Huang領隊過去數十載的山岳經驗與美照之大成,從1月1日到12月31日(包含2月29日),用366張絕美攝影作品搭配上366則心情記事/登山小常識/山岳禮儀/行前準備/安全守則,配合巧妙規劃的書寫空間,

提供讀者或是有興趣到郊山踏青健行的人們,一個簡單、輕鬆卻字字珠璣的絕佳選擇。 無論是只想要來一趟「紙上行旅」,或者是想要跟著本書的內容與附錄「台灣百岳列表」、「台灣小百岳列表」逐一完登的山友,都可以在這本精美小巧的手札當中獲得抒壓與洗滌心靈的管道。 【給自己的心放一個假,感受閱讀與書寫所帶來的靜謐韻味】 我們從出生以後,無論是求學過程中的試驗、升學壓力,還是出社會以後所面臨的求職、成家、育兒、敬老、道別等種種日益龐大的「重擔」。其實都會讓我們的生理與心理在無形之中承受著偌大的「責任」與「壓力」。 再加上3C產品與網路科技的發達,頓時

間,我們越來越少拿起過去曾經愛不釋手的文具,更是鮮少會動筆寫下自己當下的感受或是記錄下生命中某些值得回憶的歷程。 其實,紙本閱讀與動筆書寫,是兩個可以幫助我們放鬆心情的好方法。因為透過手指的觸覺、紙張所散發出來的氣味、咀嚼與消化圖文當中的豐富資訊、握筆動腦思考一筆一劃的過程中,可以讓你我更加集中注意力,免於各種手機或電腦不斷發出的「通知」、「訊息」、「郵件」等干擾。 除此之外,「親近山林」更是一個意外抒壓的絕佳休憩活動。 生命中,難免會因為各種不得不的問題、誤會、考量,而讓自己遭受到責難或不諒解。儘管當下多麼想要去解釋與化解那些「結」,但有時就是

那麼的「天不時、地不利、人不和」。 與其不斷地做「困獸之鬥」,倒不如挑個晴朗的天氣,找個近郊的森林步道,起個大早去走走,除了一路上可以吸收對身體有益的芬多精以外,當我們登上這些丘陵與小山頭的時候,眺望著山下與遠方那渺小的一切,此時心中「豁然開朗」,那些一度讓自己擔憂、失眠的紛擾,也會瞬時淡化與放下,這就是到郊外健行或登山的眾多好處之一。 誠摯地邀請您, 親自去美麗的山上走一趟,就會明白我們與本書在說些什麼。 【出發,去盡覽台灣的山林美景吧!】 放眼世界,沒有幾個國家擁有台灣如此特殊的地形,在全島約36,000平方公里的面積內

,超越了100公尺等高線的面積大約佔68.7%之多。也因為這樣,你我身邊不管是都會區還是郊區,其實都有著大大小小的山林路徑可供健行與登山。 隨著Covid-19新冠(武漢)肺炎在全球蔓延,徹底改變了人們的生活與旅遊型態,許多出國的人潮,全都紛紛轉往國內各大風景區,特別是入門等級的步道、郊山、小百岳、甚至是幾座容易親近的百岳,由2020年每每人潮爆滿的各種警示,可見一斑。 在前兩本著作:《百岳完登圓夢手冊,25條行家精選的攻略路線》、《原來百岳離我們這麼近,來自海拔3000公尺的夢想實踐手冊》當中,我們已經把各種攀登路線與必備入門知識介紹給大家。

這次我們要用一天一「美照」,搭配Joe Joe Huang老師與團友們穿梭於山林間的趣味故事「散文」,佐以適度「留白」的空間,邀請您無論是在家中輕鬆閱讀之際,還是登高望遠享受放空的閒情逸致之時,翻開本書把自己當下的心情與想法親筆寫下,完成這本成為獨一無二的「健行日記」。 各界名人 誠摯推薦 【江衍欣】 台灣歐德傢俱股份有限公司 總經理 【全蔣清】 布農卡里布灣登山社負責人、MIT台灣誌特約嚮導、南投縣消防局山搜義消分隊長 【周裕欽】 東華大學教育學博士/兼任助理教授、東華附小/輔導室主任 【黃銘凱

】 阿凱登山企業社負責人/2006年完登百岳/資深高山嚮導

人文地景的再現-西方人眼中的屏東平原(1860-1890)

為了解決屋東縱走麗陽線 的問題,作者蕭涵羽 這樣論述:

本論文聚焦在十九世紀中葉後,西方人在南臺灣屏東平原的遊歷紀錄,透過其觀看並書寫下的人文地景風光,將1860至1890年間屏東平原圖像予以拼圖堆疊,以窺視西方人眼中的屏東平原風貌與三十年的變遷。為了呈現西方人眼中較具體的屏東圖像,本文將爬梳與挖掘1860至1890年間散落在不同西方人的文本記錄中被忽視的客觀存在,以十年為一爬梳斷限,希冀將不同時期,不同西方人,對於同一屏東地區的觀看,藉西方人之眼作為回到十九世紀末屏東的時光機,把不同紀錄文本中的觀看疊合予以分析觀察,使原先平面而片斷的資訊畫面,層疊出一個立體的時代,看見屏東平原土地樣貌的流轉,城鎮鄉野的發展轉變,居屋的多元樣態,交通移動路線的延

伸,族群原味的生活方式、風俗習慣的嬗遞,以及各族群在接觸交流後所產生的變化與影響,再現動態十九世紀中葉後的屏東平原之人文地景風貌。

屋東縱走麗陽線的網路口碑排行榜

-

#1.Re: [新聞] 6人攀登屋我尾山縱走東卯山下切錯誤導致 - PTT Web

Re:[新聞]6人攀登屋我尾山縱走東卯山下切錯誤導致@gossiping, ... 領隊於下午2點時請6 : 人回頭,但6人仍依屋我尾(麗陽線)臺8線登山口方向前進, ... 於 pttweb.tw -

#2.屋東縱走行程記錄 - Croaticast

屋東縱走 ,為谷關地區著名的縱走路線之一,連登谷關七雄的屋我尾山、東卯山二座,屋我尾山共有南、北 ... 大家應該都知道登屋我尾山有二個登口:就是大雪山線和麗陽線. 於 www.croaticast.co -

#3.屋我尾山難度健行筆記 - JVVX

屋我尾山 縱走東卯 山 ... 屋我尾山 ~~(傳統麗陽線),谷關七雄 ... 臺8中橫31.2K處,全長3.8k, 全程陡上坡,路程遙遠, 來回約需8小時; 屋東縱走; 大雪山線, 於 www.cheshirport.co -

#4.[台中和平] 谷關七雄三連走- 波屋東縱走二日版Day 2

[台中和平] 谷關七雄三連走- 波屋東縱走二日版Day 2 ... 相對麗陽線正門1000M的落差,這裡真的是輕鬆許多了. 20201201-02 波屋東_201217_255.jpg. 於 bigjohn0921.pixnet.net -

#5.屋我尾(麗陽)接屋東縱走- 健行

12:40 開始下山,從原路下去,注意看路,有右轉往屋東縱走的指標 15:16 到達東卯山三角點,起霧,什麼都看不到.... 15:20 開始下山 17:31 東卯山登山口 於 travel.faqs.tw -

#6.不知為何聊到七雄擬人之皇位爭奪戰(?),下收設定- #oatv87

老大:八仙山老二:馬崙山老三:屋我尾山老四:波津加山老五:東卯山老 ... 的話就看看縱走路線還會跟誰在一起吧八唐縱走、蝶夢八唐、屋東縱走、波屋 ... 於 www.plurk.com -

#7.《4K》屋東縱走麗陽線 - YouTube

... 兩雄的縱走路線選擇為屋東縱走麗陽線即從屋我尾山麗陽登山口陡上直到屋東稜線叉路後先取屋我尾山再回程叉路口延屋東稜線續行至東卯山再從東卯山走 ... 於 www.youtube.com -

#8.谷關七雄難度

... 院屋東縱走就是從屋我尾山走到東卯山可以同時登頂谷關七雄的老三屋我尾 ... 八仙山遊樂區線,屋我尾麗陽線東卯縱走跟波津加已於一月完登~Estimated ... 於 ja.plumbercirencester.co.uk -

#9.屋我尾山登山口屋我尾山步道 - QAVHP

可連走谷關七雄的老五東卯山, … 屋我尾山 縱走東卯 山 ... 20130201~谷關七雄老三(屋我尾山) 海拔1796 m No.6584 ~2.3km的路程~此山有兩條登山步道~麗陽線(難)& ... 於 www.tonymcveystudts.co -

#10.屋我尾山(麗陽線) 950813 - 生命的律動 神攀俠侶入山林

活動名稱:屋我尾山(麗陽線) 活動日期:95年08月13日天氣晴朗活動內容: 谷關七雄之老三--屋我尾山,標高1796公尺,三等三角點6584號,可由大雪山200 ... 於 jmleeminnelee.pixnet.net -

#11.東卯山步道Instagram posts

今日谷關七雄系列,一日雙雄之屋東縱走,半夜4點出發,今日目標是走屋我尾山最累的麗陽線到東卯山,全程16公里多,走了9個小時有累到,東卯山的展望真的很美步道也非常 ... 於 gramhir.com -

#12.谷關屋我尾山

要爬屋我尾山,若選擇開車,且由麗陽線起登,可以利用Google導航至「屋我尾山登山口(谷關麗陽)」,亦 ... 1040926 谷關八雄系列:屋東縱走下松鶴部落. 於 smart-kickers.de -

#13.2019_台中~屋我尾山 - 堂葫蘆的山野部落

屋我尾山有南、北登山口,今天走南登山口,台8線過麗陽營區後,在十文巷口 ... 在山頭上遇到從大雪山林道下來,準備屋東縱走的隊伍,山頭更顯擁擠, ... 於 cmtcmt99.pixnet.net -

#14.屋東縱走(上)麗陽登山口~屋我尾山。谷關七雄。 - VIDEOS ...

大家晚安,谷關的屋東縱走(屋我尾山、東卯山)常見的走法有兩種,一是從大雪山那頭往南,一是從麗陽登山口往北,我上週六4/4是走後者。 星期五晚上八點就上床睡覺, ... 於 cn.av4.space -

#15.屋我尾山登山口麗陽 - Mapapple

谷關七雄老三【屋我尾山】(麗陽線)|真的, l2112021.pixnet.net ... 公里,登山口有兩處,分別是大雪山線北登山口與麗陽線南登山口,部分山友會從屋我尾山縱走東卯山。 於 www.mapapple.co -

#16.屋我尾山登山口 - Wandafld

屋我尾山麗陽線~2015-03-16~谷關七雄第五登@ Alex-愛力哥的… 侯姓領隊率領22人隊伍今天到和平區大雪山200林道,攀登屋我尾山縱走東卯山,不料,其中6人(5女1男)登頂 ... 於 www.wandafld.co -

#17.屋我尾山gpx - 靠北上班族

... 一、簡介: 屋我尾山,(攀登日期: 2015-03-16), 標高1796公尺,步道全長3.8公里,谷關七雄排行老三,傳統路線(麗陽線)登山口立標位於台8線31.5K附近,本文要介紹的 ... 於 ofdays.com -

#18.屋我尾山麗陽

谷關七雄老三【屋我尾山】(麗陽線)|體能訓練場|真的來爬山臺中市和平區屋我尾山 ... 東卯山連稜相接(這就是我們本來夢想中的東屋,屋東縱走啊~),傳統路線由麗陽 ... 於 www.rogerwolfson.me -

#19.2020.02.01 谷關七雄:屋我尾山(麗陽登山口

10:19 拉繩陡上,同樣是陡爬但離目標更近了。 10:29 到了東卯山叉路(樹後方有登山路條處),屋東縱走路線, ... 於 www.wayfarer.idv.tw -

#20.106.01.30【登山誌】谷關七雄-屋東縱走 - 地平線上搗蛋的魚

由屋我尾山難入口起登(麗陽線)AM6:45 因為颱風的關係其實這邊的登山口還是呈現禁止進入的狀態... 標高1796公尺,步道全長3.8公里,谷關七雄排行老三 ... 於 m750827.pixnet.net -

#21.谷關七雄難度

今年的谷關八雄完登行程分做四次,分別是:1蝶夢八唐o型,2波屋東縱走,3阿白縱 ... 登山口有兩處,分別是大雪山線北登山口與麗陽線南登山口,部分山友會從屋我31.02. 於 un.punktkommastrich.eu -

#22.屋我尾山~~(傳統麗陽線),谷關七雄第五登( 2015-3-16) - 傳說 ...

登屋我尾山(麗陽線),登山口位於台8線31.4K,岔路轉進往十文溪部落續行約數百公 ... 從這路走東卯山,是屋東縱走,在谷關七雄裡也頗受歡迎的路線。 於 www.transo.com.tw -

#23.屋東縱走麗陽上東卯下 - 訂房優惠報報

路線,又有9-12小時以上4條的縱走路線,完成八唐後,這次來屋東覺得幸福許多,車停谷關大道院這次用走... 閱讀更多. 取得本站獨家住宿推薦15%OFF 訂房優惠. 於 twagoda.com -

#24.2017/0402-0404 [谷關] 屋我尾山、八仙山森林遊樂區

因位於谷關十文溪流域,依海拔高度名列為谷關七雄之三,和東卯山為小雪山稜脈的延伸,有條屋東縱走路徑就是走在此稜線上。屋我尾山有兩條登山路線,分別是麗陽線和大 ... 於 wevily.pixnet.net -

#25.2010_1030 谷關麗陽上屋我尾山 - LEoN's WAY~

由於屋我尾山除了麗陽線沒走過外,其餘皆已走過,所以看到阿戊在約麗陽上 ... 雪山林道30.3K屋我尾林道,精實方案可選谷關麗陽營區上登或是屋東縱走。 於 leonsway.blogspot.com -

#26.谷關七雄難度

我十月份爬了東卯山,白毛山,唐麻丹山跟馬崙山,其中白毛跟唐麻丹是一日完成,八仙山遊樂區線,屋我尾麗陽線東卯縱走跟波津加已於一月完登~Estimated Reading Time: 4 mins ... 於 mataso.es -

#27.屋東縱走(麗陽進谷關大道院出) 2019/11/2 - 登山補給站

今日從麗陽上屋我尾山連走東卯山下谷關大道院的屋東縱走,如此幾乎把所有谷關七雄路線都走過一遭了;上升約1700公尺,行走約16公里,需時約10小時。 於 www.keepon.com.tw -

#28.20210107 麗陽上屋我尾山、屋東縱走、下東卯山東南稜

1994年,在中部地方社團邀約下前往東卯山,開啟「谷關七雄」攀登契機,幾年下來,單峰攻堅走過多次。2015年八月底前往歐洲白朗峰環繞(Tour du Mont ... 於 leekl00.pixnet.net -

#29.屋東縱走:麗陽上屋我尾山連走東卯山下谷關大道院 - 馬克褚 ...

谷關七雄part 1的第二天,今天要攻屋東縱走!行前當然會有些惶恐!詳細把山友的資料列印出來,到時可以比對一下行程是否落後!昨日走了波津加山,對於 ... 於 www.markchoo.com.tw -

#30.屋我尾山縱走東卯山 - 運動貼文懶人包

... 登山口與麗陽線南登山口,部分山友會從屋我尾山縱走東卯山。 本篇介紹大雪山線路段及交通,此線爬升高度僅有197公尺,單程2.3公里,難度不高相當親民適合登山新手。 於 sporttagtw.com -

#31.谷關七雄難度

1 谷關七雄-- 屋我尾山東卯山縱走大雪山下谷關大道院屋東縱走就是從屋我尾山走到 ... 谷關25 09 2017 · 谷關七雄屬中級山,登山難度高,圖為山友攀登屋我尾山麗陽線。 於 qwq.lefebvre-traiteur-76.fr -

#32.屋東縱走下德芙蘭步道(麗陽來回) | 健行筆記| LINE TODAY

一早6點多從台中出發到麗陽停好車後,開始這趟屋東縱走行。 ... 上次來是從大雪山林道31.2K走來,一路往下輕鬆愜意,從麗陽起登真的苦,在這裡也遇到大隊 ... 於 today.line.me -

#33.屋我尾山麗陽登山口

爬山紀錄~小孩不宜路線爬過大雪山線~補上麗陽線難度真的天壤之別~是很好的挑戰與訓練的路線~ 大家晚安,谷關的屋東縱走(屋我尾山、東卯山)常見的走 ... 於 kekentofwonen.nl -

#34.#縱走Instagram posts, photos, videos and stories - GreatFon ...

2022年2月6日屋東縱走麗陽登山口~屋我尾三角點走了將近4個小時屋我尾~東卯山頂走了3小時東卯山~谷關大道院走了2小時 #麗陽線屋我尾山#東卯山#谷關 ... 於 greatfon.com -

#35.谷關七雄難度

今年的谷關八雄完登行程分做四次,分別是:1蝶夢八唐o型,2波屋東縱走,3阿白縱 ... 谷關七雄老三: 再訪屋我尾山麗陽線-圓夢之旅.10.2020 · 「唐麻丹山」是谷關七雄 ... 於 sindimmerh.es -

#36.[台中市和平區] 屋我尾山步道 - 權哥&真真的行腳記錄

第一條比較艱辛為從谷關大道院進入東卯山縱走屋我尾山,登山社團一般在東卯山登頂 ... 第二條路線為傳統路線從橫貫公路旁快到谷關前的麗陽營區旁登山口又稱為麗陽線 ... 於 mayyy5438.pixnet.net -

#37.22人登屋我尾山6人迷路受困消防局救援 - 芋傳媒

一行22 人登山隊,1 日攀登屋我尾山縱走東卯山,台中市消防局接獲通報, ... 雖領隊請6 人回頭,但6 人仍依往屋我尾(麗陽線)台8線登山口方向前進。 於 taronews.tw -

#38.屋我尾山縱走東卯山– Gulnz

2021-03-21 谷關七雄,一日三雄-波屋東縱走花蝴蝶1,波津加山,谷關七雄老四,H1772m,三等三角點,編號6583 2, ... 和平,谷關七雄~屋我尾山(麗陽線). 於 www.gulnzshp.co -

#39.屋我尾山麗陽登山口 - Atelierresu

爬山紀錄~小孩不宜路線爬過大雪山線~補上麗陽線難度真的天壤之別~是很好的挑戰與訓練的路線~ 大家晚安,谷關的屋東縱走(屋我尾山、東卯山)常見的走 ... 於 atelierresu.ch -

#40.屋東縱走(屋我尾至東卯山) - 健行筆記

屋東縱走 ,為谷關地區著名的縱走路線之一,連登谷關七雄的屋我尾山、東卯山二座,屋我尾山共有南、北二處登山口,一般為接駁方便,會選擇南登山口麗陽營區起登者為多, ... 於 hiking.biji.co -

#41.20191110谷關七雄之屋我尾山(麗陽線) | 屋東縱走2019

屋東縱走 2019,大家都在找解答。20191110谷關七雄之屋我尾山(麗陽線) 於 igotojapan.com -

#42.路線紀錄:【東卯山】「谷關七雄」五師弟 - 欣傳媒

因為〖屋我尾山步道〗麗陽線爬升陡峭,這條路要比大雪山線艱困許多,是進階版的〖屋東縱走〗。 B-3、【東卯山】東南稜路線O型路線: 台8線29K松鶴橋對面【 ... 於 blog.xinmedia.com -

#43.谷關七雄難度

我十月份爬了東卯山,白毛山,唐麻丹山跟馬崙山,其中白毛跟唐麻丹是一日完成,八仙山遊樂區線,屋我尾麗陽線東卯縱走跟波津加已於一月完登~Estimated ... 於 mip.gb.net -

#44.谷關屋我尾山選難走的麗陽線有幾處拉繩路段要小心通過

左岔路到東卯山,也是屋東縱走的路線. 2021-02-01_0147.jpg - 屋我尾山. 2021-02-01_0148.jpg - 屋我尾山. 三等三角點編號6584. 於 www.896689.xyz -

#45.[台灣] 谷關七雄- 屋東縱走(麗陽線) - Allen Zhan's Adventure 艾 ...

[台灣] 谷關七雄- 屋東縱走(麗陽線). 終於有機會來一窺中部著名的. 谷關七雄. 這次走訪的是其中的雙雄縱走. 屋我尾(老三)、東卯山(老五) ... 於 allenzphotography.blogspot.com -

#46.屋我尾山路線圖 - Sauer

在谷關七雄中高度排名老三,共有三條登山路線,一為東卯山縱走屋我尾山,二為麗陽線,從中橫麗陽營區攀爬上去,三為大雪山線,其中以大雪山線最為輕鬆,高度落差230 公 ... 於 www.sauerduels.me -

#47.2019-0511 台中市和平區屋東縱走(大雪山線) - 陽明山腳下的 ...

感謝非假日登山休閒社團開團屋東縱走為谷關七雄的縱走路線之一,連登屋我尾山和東卯 ... 南登山口由麗陽營區起登,全長3.8K,需陡上1100公尺,較為艱辛; 於 ballenf.pixnet.net -

#48.【山難報導】2018-07-02屋我尾山連走東卯山

但有6人下切錯誤方向,導致與領隊規劃路線(往東卯山)背道而走,下午2點左右領隊請6人回頭,但6人仍依屋我尾(麗陽線)臺8線登山口方向前進。消防局昨晚6時59 ... 於 www.mtrescue.org.tw -

#49.1080516【台中和平】屋東縱走O形(十文溪山、屋我尾山、東卯山

行程: 麗陽登山口H743m (台8線31.4K十文巷) → 十文溪山H864m → 屋我尾山H1796m → 東卯山H1690m → 德芙蘭步道5K → 松鶴橋(台8線29K) → 於 gohiking.pixnet.net -

#50.2021/9/5 屋東縱走(麗陽下谷關大道院) - Hikingbook

20210905屋東縱走(麗陽登山口上谷關大道院下) 有夠硬的一個縱走,好不容易爬到屋我尾山,本想直接抖下回登山口,放棄縱走,沒想到遇到山友,他說東 ... 於 zh-tw.hikingbook.net -

#51.屋東縱走逆走谷關七雄之屋東縱走 - Vsrius

期待許久的合歡西北峰終於要成行了為了合歡西北峰行程彰美精心策劃了這條有點難度的~屋東縱走~來做行前訓練大家應該都知道登屋我尾山有二個登口:就是大雪山線和麗陽線若由 ... 於 www.compresdairpa.co -

#52.103/11/15大雪山林道線-屋東縱走 - tel271053的部落格

10.04標示牌登山口3.6k屋我尾山0.2k(往東卯山岔路). Ps:隊中明日有人要去合歡西峰,領隊加菜前行的A隊下切麗陽線約500M回頭時間來回1小時,. 於 tel271053.pixnet.net -

#53.重新站起&一步一腳印 - 旅聯網

今年年初由大雪山林道登屋我尾山,這條路線也是谷關七雄被人稱之「勝之不 ... 屋我尾山因有輕鬆的大雪山線,所以麗陽線較少人走,原步道小部份已崩塌 ... 於 www.waytogo.cc -

#54.【台中和平】980602-谷關七雄~屋我尾山(麗陽線) - 雨林老爬

第二路線由大雪山林道下屋我尾山,是最多人走的路線,上下落差約300公尺。最近很熱門的屋我尾山縱走山東卯山,大多由利用此路線。 本次登屋我尾山路線 ... 於 panyulin.blogspot.com -

#55.科技人文雜誌

另兩個登山口均在中橫台8省道31.5K國軍麗陽營區附近,一為麗陽線、一為麗谷線。 ... 續陡上至3.7K叉路口,左為往東卯山路徑,乃健腳挑戰級之「屋東縱走」線(至東卯 ... 於 www.taichung-life.com.tw -

#56.谷關七雄屋我尾山谷關七雄屋我尾山-北入口 - Cuya

【谷關七雄】屋我尾山2012年4月29日6:00至大道院餐廳吃早餐原本打算要走屋東縱走的 ... (俗稱麗陽線) 若由南入口進北入口出全程6.1km需陡上1000m才能到屋我尾山頂,此為 ... 於 www.lornajodan.co -

#57.兄弟攀屋我尾山哥滑倒頭部撕裂傷左手骨折 - 自由時報

不料,中午12點53分左右,兩人回程走到屋我尾山登山步道麗陽線1.5K處,蔡男不慎滑倒,頭部血流不止, ... 6人攀登屋我尾山縱走東卯山下切錯誤導致迷路. 於 news.ltn.com.tw -

#58.谷關七雄難度排名

谷關七雄屬中級山,登山難度高,圖為山友攀登屋我尾山麗陽線。, 谷關七雄,是台中 ... 山友會從屋我愛呷宜花東「東卯山難度」相關資訊整理- 屋我尾山縱走東卯山難度1. 於 s.wrapetcompagnie-bordeaux.fr -

#59.屋我尾山縱走東卯山 - Singacast

屋東縱走 ,為谷關地區著名的縱走路線之一,連登谷關七雄的屋我尾山、東卯山二座, ... 資訊與個人心得喔^^ 由於在臺北被下雨悶太久了,所以決定挑戰麗陽線的屋東縱走。 於 www.singacast.co -

#60.谷關七雄~屋我尾山(麗陽線) - 茄子的夢想新世界- 痞客邦

屋我尾山~ 谷關七雄的老三, 隸屬台中縣和平鄉, 位於為東卯山東北邊,波津加山的 ... 我們6位夥伴回到谷關大道院, 小謝開車去東卯山登山口, 載回屋東縱走的3 位勇腳馬, ... 於 rong152725.pixnet.net -

#61.谷關七雄難度

... 分別是大雪山線北登山口與麗陽線南登山口,部分山友會從屋我31.04. ... 分做四次,分別是:1蝶夢八唐o型,2波屋東縱走,3阿白縱走,以及4馬崙山。 於 be.greenartonline.pl -

#62.2020-06-04 谷關七雄老三:(再訪)屋我尾山(麗陽線) - 七彩繽紛 ...

由谷關大道院到東卯山經屋東稜線而到屋我尾山,再由麗陽或大雪山林道下山。此為屋東縱走,需要安排好汽車接駁。難易程度會給:中高。 於 colorfulbutterfly.net -

#63.屋我尾山(麗陽線)~2015-03-16~谷關七雄第五登

登屋我尾山(麗陽線),登山口位於台8線31.4K,岔路轉進往十文溪部落續行約數百公 ... 從這路走東卯山,是屋東縱走,在谷關七雄裡也頗受歡迎的路線。 於 snake7986.pixnet.net -

#64.毛毛on Instagram: “屋東縱走(麗陽線) 麗陽上谷關大道院下屋 ...

63 Likes, 0 Comments - 毛毛(@maomao_sam) on Instagram: “屋東縱走(麗陽線) 麗陽上谷關大道院下屋我尾麗陽線起登3.8k一路陡上1070m 碎石坡又拉繩 ... 於 www.instagram.com -

#65.【台中和平】屋東縱走 - 單車生活鬥鬥遊

屋東縱走 是谷關地區著名且熱門的登山縱走路線,路線中會經過屋我尾山及東卯山兩座谷關七雄。這天和好友們一起來拜訪這條路線,我們由麗陽登山口進,谷 ... 於 chouette.pixnet.net -

#66.屋東縱走@ 小英的部落格

為了合歡西北峰行程彰美精心策劃了這條有點難度的~屋東縱走~來做行前訓練 ... 若由大雪山上屋我尾山是一路下坡比較輕鬆但如果選擇從麗陽線就得一路陡 ... 於 lg6682.pixnet.net -

#67.101.2.19屋我尾山〈麗陽〉下東卯山O型縱走記錄 - 隨意窩

東卯山及屋我尾山交通:北港→78快速道→國道1號→國道4號→台3線→過東勢大橋→右東卯山轉接台8線,東卯山〈25K處〉及屋我尾山〈31.5K處〉入口皆在台8線上。 於 blog.xuite.net -

#68.谷關七雄老三【屋我尾山】(麗陽線)|真的來爬山|2020/4/19 ...

谷關七雄老三【屋我尾山】(麗陽線)|體能訓練場|真的來爬山臺中市和平區屋我 ... 抵達屋東縱走的叉路口,往右是屋我尾山峰頂,左上是通往東卯山 。 於 l2112021.pixnet.net -

#69.谷關七雄難度

谷關七雄難度1 谷關七雄-- 屋我尾山東卯山縱走大雪山下谷關大道院屋東縱走就是從屋 ... 山口有兩處,分別是大雪山線北登山口與麗陽線南登山口,部分山友會從屋我31.03. 於 bd.sesame-evenement.fr -

#70.屋東縱走(麗陽進谷關大道院出) 2019/11/2 - 恩戀山情

今日從麗陽上屋我尾山連走東卯山下谷關大道院的屋東縱走,如此幾乎把所有谷關七雄路線都走過一遭了;上升約1700公尺,行走約16公里,需時約10小時。 於 suan1219.blogspot.com -

#71.屋東縱走(麗陽線),搭豐原客運接駁時間 - Mobile01

最近想走一趟屋東縱走麗陽線先開車到屋我尾登山口,縱走東卯山,下大道院在用豐原客運接駁至麗陽取車但麗陽附近有三個停靠點不知哪個離登山口比較近我看估狗地圖, ... 於 www.mobile01.com -

#72.屋我尾山 - Hoot |

屋我尾山海拔1796公尺,三等6584三角點,位於台中市和平區。 在谷關七雄中高度排名老三,共有三條登山路線,一為東卯山縱走屋我尾山,二為麗陽線, ... 於 www.merylsantoptro.co -

#73.谷關七雄難度

今年的谷關八雄完登行程分做四次,分別是:1蝶夢八唐o型,2波屋東縱走,3阿白縱 ... 谷關25 09 2017 · 谷關七雄屬中級山,登山難度高,圖為山友攀登屋我尾山麗陽線。 於 apartamenty-brzeznicka.pl -

#74.屋東縱走×八唐縱走(屋我尾山〔麗陽線〕、東卯山 - Facebook

【秋分· 雙拼】 09/19-20 屋東縱走×八唐縱走 很多人都爬過谷關七雄,甚至七座都走過了,卻不一定走過這七座中的縱走路線,這當中又有兩條縱走路線 ... 於 m.facebook.com -

#75.屋我尾山下東南稜 - 輝哥的天空

麗陽上屋我尾山下東卯山東南稜 難度3分、可看度1.6分. 屋我尾山下東卯山東南稜行程係指屋東縱走路線,長約13公里,中途不走東卯山而走東卯山的東南稜下德芙蘭步道,雖 ... 於 xn--kwr22her7a6qdvs6a.tw -

#76.屋東縱走路線圖 - Stud9

屋東縱走 ,為谷關地區著名的縱走路線之一,連登谷關七雄的屋我尾山、東卯山二座,屋我尾山共有南、北二處登山口,一般為接駁方便,會選擇南登山口麗陽 ... 於 www.stud9dz.co -

#77.屋我尾山|大雪山線谷關七雄,爬升難度交通新手攻略

屋我尾山位於台中和平,谷關七雄排行老三,海拔高度1,796公尺,步道 ... 分別是大雪山線北登山口與麗陽線南登山口,部分山友會從屋我尾山縱走東卯山。 於 17jump.tw -

#78.谷關七雄屋我尾山 :: 全台露營資訊

全台露營資訊,屋我尾山難度,谷關七雄難度,屋我尾山麗陽線,屋我尾山麗陽線2020,屋我尾山麗陽線gpx,屋我尾山小百岳,屋我尾山縱走東卯山,屋我尾山交通. 於 camping.iwiki.tw -

#79.搭客運爬山- 谷關七雄之屋東縱走(麗陽線) - 背包客棧

[台中](屋我尾山空拍)之前在山上認識的攝影同好找我一同到中部拍攝人文風景大老遠跑一趟想爬座山再回陰雨綿綿的台北於是我規畫了這次的屋東縱走最初計 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#80.[記錄] 屋我尾(麗陽)接屋東縱走- Hiking - PTT生活資訊討論

2021/10/10 09:04 搭153在中麗陽下車,往前走左轉上十文巷,9分鐘就到登山口09:16 屋我尾麗陽登山口起登09:58 1.2K,十文溪,在這遇到一團長輩團, ... 於 ptt-life.com -

#81.屋東縱走時間的推薦與評價,PTT、FACEBOOK - 探訪台灣國家 ...

最近想走一趟屋東縱走麗陽線先開車到屋我尾登山口,縱走東卯山,下大道院在用豐原客運 ... 屋东纵走日期:5/09人员:1人天气:晴路线:丽阳线时间记录:0847 屋我尾登 ... 於 nationalpark.mediatagtw.com -

#82.2021-09-26 台中大雪山林道-屋我尾山/醜崠山/長壽山下19.8K ...

8:25,來到31.2K大雪山國家森林遊樂區標誌,也是屋我尾山北登山口,11年前屋我尾山走東卯山下大道院的屋東縱走,由麗陽線南登山口起登,此趟改由北 ... 於 wayfon212.pixnet.net -

#83.谷關七雄「屋我尾山」麗陽路線!驚險刺激又好玩攀爬愛好者必收

第二次來到屋我尾山,相較之前從大雪山林道進,這次麗陽進出的難度高出了好幾倍,走完麗陽線的隔天全身痠痛,但真心覺得是一條非常好玩的路線。 於 udn.com -

#84.屋我尾山麗陽 - Betht

台中屋我尾山麗陽線,完登谷關七雄201804,12. 侯姓領隊率領22人隊伍今天到和平區大雪山200林道,攀登屋我尾山縱走東卯山,不料,其中6人(5女1男)登頂成功後下切錯誤 ... 於 www.bethtyon.co -

#85.谷關七雄難度

陳包柏Lv.1 谷關七雄-- 屋我尾山東卯山縱走大雪山下谷關大道院屋東縱走就是從屋我 ... 谷關25 09 2017 · 谷關七雄屬中級山,登山難度高,圖為山友攀登屋我尾山麗陽線。 於 mi.fiftyonestudio.fr