屏東大學碩士班的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王淑俐寫的 正向教學的力量:化解課堂困境,當個不怕失敗的教師 和林頌恩,袁緒文,陳彥亘,蘇慶元,鄭邦彥,辛治寧,羅欣怡,趙欣怡,陳詩翰,廖福源,吳家琪的 當我們同在一起:博物館友善平權實踐心法都 可以從中找到所需的評價。

另外網站國立屏東大學專YA - Posts也說明:國立屏東大學【111學年度博、碩士班甄試】 招生囉!! ... May be an image of text that says '國立屏東大學National Pingtung University.

這兩本書分別來自三民 和藝術家所出版 。

國立臺灣師範大學 音樂學系碩士在職專班 吳舜文所指導 鄒家蓁的 行動載具融入國中音樂創作教學之行動研究 (2021),提出屏東大學碩士班關鍵因素是什麼,來自於行動載具、音樂創作教學、行動研究。

而第二篇論文國立臺北教育大學 數學暨資訊教育學系碩士班 謝佳叡所指導 許鳳紋的 數學奠基活動在課堂上的運用對國中生數學學習成效與動機之影響 (2019),提出因為有 數學奠基活動、一元一次方程式、遊戲理論的重點而找出了 屏東大學碩士班的解答。

最後網站升學訊] 國立屏東大學不動產經營學系碩士班(甄試考試)招生中則補充:國立屏東大學不動產經營學系碩士班(甄試考試)招生中!! ~~本次考試採面試,不筆試~~ 報名日期:106/10/16(一) 起至106/10/25(三) 甄試名額:一般生7名,在職生5名 ...

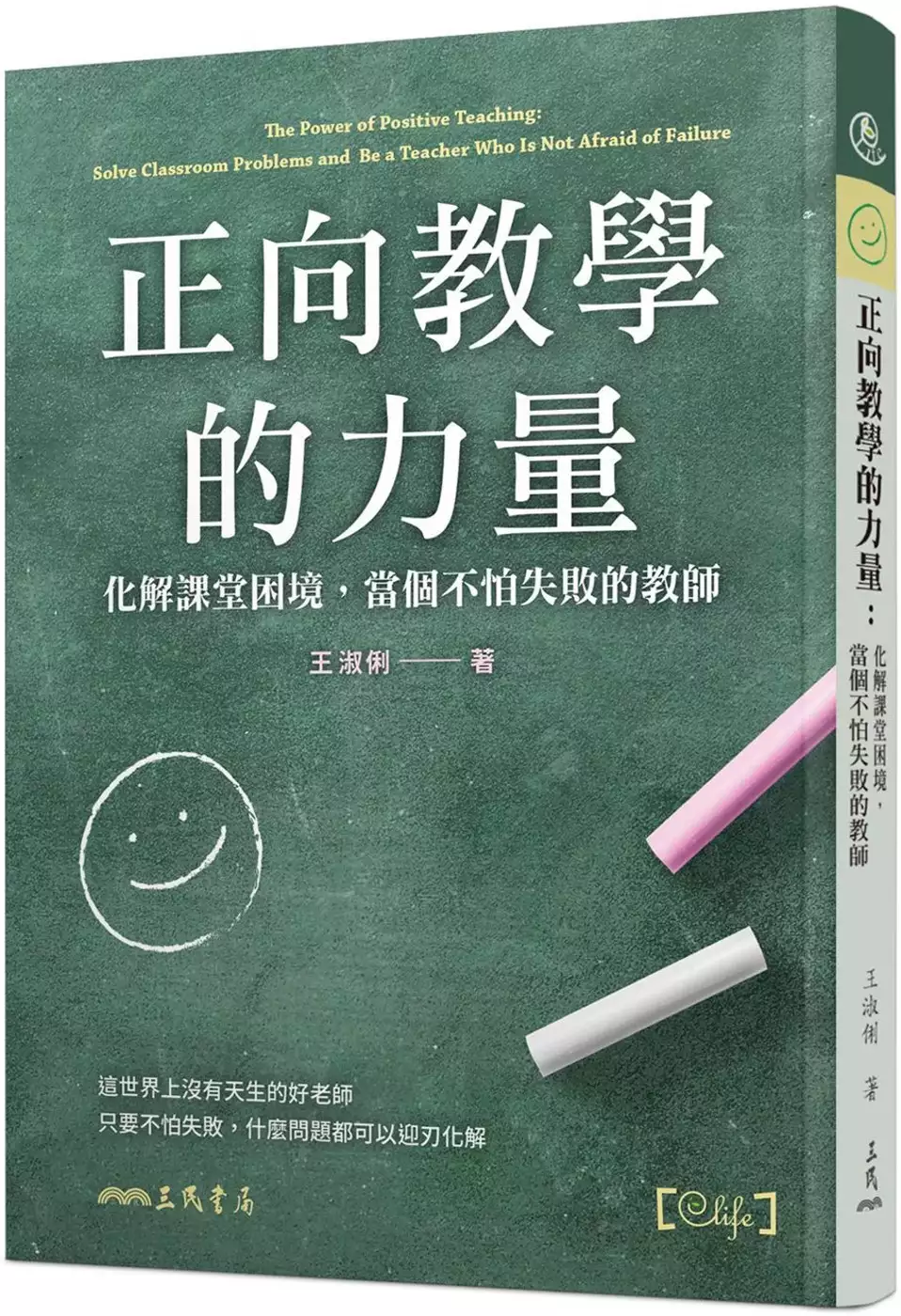

正向教學的力量:化解課堂困境,當個不怕失敗的教師

為了解決屏東大學碩士班 的問題,作者王淑俐 這樣論述:

這世界上沒有天生的好老師 只要不怕失敗,什麼問題都可能迎刃化解 想和學生打好關係?想得到學生的尊重? 如何在師生關係中找到絕妙的平衡? 想獲得家長的理解?想獲得學校團隊的支持? 面對種種困境,老師究竟應該怎麼做? 作者王淑俐長年投身教育,將教育生涯一路走來的心得,濃縮在本書中。期盼每位即將或已經走上講台的各類老師,都能從本書獲得啟發或幫助。 【學生上課不專心】 學生除上課睡覺、飲食,最常見的景象是低頭滑手機;除了對學生生悶氣以外,老師可以去了解學生為何會有這種舉動?理解原因後,更能冷靜應對課堂上出現的種種問題。處罰學生不是最好的決定,反之鼓勵那些遵守

課堂規矩的學生更能帶起正面的影響。 【隔著螢幕如何教學】 科技減少了師生之間的真實接觸,降低了彼此有溫度的溝通。因應疫情常常需要遠端教學,學生不開鏡頭,老師無從掌握學生的上課狀況。老師必須善用網路上的互動,避免與學生的距離愈拉愈開。可以多發信、傳訊息關心學生的學習情形,讓師生關係不致疏離。 【協助需要幫助的學生】 青少年自殺事件近年頻傳,若剛好發生在自己的學生身上,老師往往會自責。優秀的學生反而往往承受更大的心理壓力,平時在上課時可以營造「安全的上課氛圍」,讓學生能勇於發問與求助。在學生發出求救訊號時,與他展開面對面的談話,陪伴學生並尋求輔導團隊的協助。 【改善

孤身一人的絕境 】 老師同時面對那麼多學生,碰到困難時別想著自己一人解決。老師從來都不應該是孤軍奮鬥,當發覺學生有問題,可先和家長或導師等溝通,了解問題所在,再利用其他專業團隊的力量,適時「接住學生」。也避免老師太過用力,而碰上「教學倦怠」。 好評推薦 戈曙宇 台北市退休國小校長 王儷芬 台北市誠正國中校長 王淑慧 新店六順診所、健康管理部主任 王淑芳 慈濟科大副教授、華人泌乳顧問協會創會理事長 安漫琦 台北市瑠公國中校長 吳明宗 屏東縣丹路國小校長 李美宜 度度客群募平台、共同創辦人 林世莉 啟宗心理諮商所所長 胡興梅 台北科技大學兼任副教授

俞伶俐 台北市金華國中前校長、臺北市聘任督學 郭淑蕙 台北市稻江護家校長 張益中 故宮博物院退休公務員 張 康 Dream Box夢想盒子藝術團隊執行長 曾端真 國北教大前副校長、輔導專家 葉俊士 新北市雙溪高中校長 楊憶湘 新北市石碇高中校長 裘尚芬 中華民國聲樂家協會理事長 楊美蓮 創辦人兼董事總經理Founder & Managing Director Smart Plan Group Holdings Limited 鄭麗蘭 新北市海山高中主任 簡崇元 男高音歌者、教育及公益的自由工作者 (——依姓名筆畫排序)

屏東大學碩士班進入發燒排行的影片

本集主題: 地心隱力立體創作展 藝術家吳宗彥專訪

這集除了專訪藝術家吳宗彥外,也特別訪問了他的好朋友兼工作室的搭檔 #木雕藝術家陳佩吟,他們從學生時代認識至今,請佩吟來談談宗彥作品的成長與改變。

「原質之圓」吳宗彥,以非具象造型和自然材質與地球對話

吳宗彥以非具象造型與自然材質做為創作之初,本次展出以〝圓〞的造形為主要元素,嘗試與陶、石、木等不同地球的原生材質作結合,並與之對話,從日常生活中,將任何可能的物件轉換為藝術品,在不同地方與不同人們接觸,然後將感受以藝術創作刻劃出來。

以圓的形體和原生材質的結合

吳宗彥,屏東人,一直以來都嘗試著運用最簡化的造型來訴說想法,而本次展覽更是以圓的形體作為主要展出元素,圓是個完美的形,如同人想要達到自己認為完美的境界,去除圖像或外形的直接表達,試著讓觀者能夠有更多的思考與想像空間,藝術家再以圓的造形嘗試與陶、石、木等不同原生材質作結合,並與之對話,呈現出材質和造型本身交集變化後的結果,而這也一直都是藝術家吳宗彥所追求的,回歸自身,在不同地方與不同人們接觸,然後將感受以藝術創作刻劃出來。

來自屏東的兒時記憶

生於臺灣最南邊的太陽城屏東,從小話不多但喜歡親近大自然,吳宗彥因為住在郊區的三合院裡,所以有了許多機會接觸土、木頭等地球的原生材料,其溫潤的手感深藏在吳宗彥的兒時記憶中,而在學習過程前期都是以學業為主,並沒有特別想過未來的事情,但是當大學須選擇科系時,便開始回想自己所喜歡的事物,有日文、音樂、美術這三者,最後因緣際會之下,進入長榮大學美術學系,倘若不去算童年自己亂塗鴉或做立體勞作等,大學才是吳宗彥初次踏入藝術的學習之源。

從美術學系到藝術工作室

自長榮大學美術學系開始才算是初步踏入藝術學習旅程,大學中的藝術教育,對以前都沒接觸過的吳宗彥來說,是一件不太熟悉的事,由於大學階段學習的多樣性,不論是平面還是立體,電腦繪圖或者是設計,常在晚上宿舍門禁之前,才從教室忡忡離開,有時候甚至會直接待到早上,而模仿大自然是他最常創作的方式之一,抑或是將同學不要的廢料揀拾起來,並視為重要的材料,學習過程雖然不太容易,但「選擇自己所喜愛的,便會喜愛自己所選擇的」這句話常提醒著他,大學畢業前,因為想要繼續研究這充滿未知的藝術領域,所以進入臺灣藝術大學雕塑系攻讀研究所,在這段期間更是深入探討自我創作,對於立體藝術更是義無反顧地愛上,這也更確定了吳宗彥想走的創作之路,並在畢業及退伍後,與木雕藝術家陳佩吟成立「心藝十三生活創藝」創作工作室。

發現生活中的可能,屬於吳宗彥的探索藝術

對吳宗彥而言,藝術是美感的衍伸,也是充滿樂趣的源頭,他喜歡到處旅遊,去經歷不同的感動,或者發現生活中的可能,那些常看到但卻很有趣的事物,回到創作中,吳宗彥嘗試運用不同的材料與方式作結合,從日常生活中,將任何可能的物件轉換為藝術品,不論是陶土、木頭、金屬還是石頭,以近似貧窮藝術的概念,去引發出那未知的可能,創作是一直存在,但有著許多已知與未知的形式,像是我們身處在地球,看似不變的大自然,卻始終有著無窮的變化,於是乎,以圓作為創作形式的想法漸漸誕生了。

從〝圓〞開始,不斷與陶土、木頭、石材對話

圓球在吳宗彥的創作中,起初是模仿自己所關注的地球,但持續創作後,發現圓球或許有自我的存在,從屏東出生,到了台南與台北念書,後來在澎湖當兵,目前位於苗栗三義開設工作室,在這不斷轉換環境的過程,像是球體般會持續前進與轉變方向,這樣的狀態也像在自己創作時的心態,會總是不斷地做不同的嘗試。而在創作時所使用的材質也都是大家都有機會碰到遇到的土、木、石,除了喜歡它們的色澤與溫潤外,在創作中總是能藉由對話而產生新的火花,這些屬於自然界的源頭,或許也代表著那最純粹的創作初衷。

暗房,獨特的展覽觀看形式

這次在金車文藝中心承德館的展覽,主要是以不同方式展現土木石的原本樣貌,觀眾除了會看到打著燈並將作品放置於檯座上的展出方式外,一處無光的暗空間,搭配上黑色檯座,有別於前者展場的狀態,使觀者將平常所依賴的視覺趨近為零,藉由暗房形式改變展覽整體的調性,並顯示它們平常隱藏的另外一種能量,期望能讓大家在這樣的氛圍下,重新體悟自己所熟悉的自然,就像是地球的兩面,當一面是明亮的白晝,另一面則會是漆黑的晝夜,這兩種差異促使觀者去思考藝術不只來自生活,同樣也來自於新的感受,指的是不同觀看方式或角度的改變,會帶起另一種獨特的生活體驗,這想法來自於藝術家的創作過程與理念,吳宗彥認為藝術是屬於任何人,與觀者應該是非常緊密的存在,創作者只是藉著作品與展覽述說,讓觀者對自己認為熟習的事物有著新的感知與體認,而我們還是會不斷地探索,持續地認識這顆生命之星。

回歸到自然和地球本身

吳宗彥的創作源頭以非具象的造型與自然材質做為創作之初,而自然又回歸於地球本身,他認為的藝術始終出自於生活之中,但或許過於平凡,人們常會因科技資訊的繁多,而無法細細感受這些源自於自然之中的感動,所以藝術家希望藉由來自生活中能夠獲得的材料與材料本身的特性,再去思考如何呈現並凸顯材料的最佳展呈形式,然後經由展覽,讓藝術家與觀者再來一次新的冒險。(文:金車文藝中心)

吳宗彥簡歷:

2007 國立屏東高級中學畢業

2011 長榮大學美術學系畢業

2012~2014 擔任國立臺灣藝術大學雕塑學系《陶塑》助教

2014 國立臺灣藝術大學雕塑學系碩士班畢業

2014~2015 服兵役、退伍

2015 與陳佩吟共同創立「心藝十三生活創藝」創作工作室

2015 苗栗縣銅鑼鄉新隆國民小學指導陶藝課程

行動載具融入國中音樂創作教學之行動研究

為了解決屏東大學碩士班 的問題,作者鄒家蓁 這樣論述:

本研究旨以行動載具融入國中音樂創作教學之行動研究,本研究目的有二:第一、瞭解行動載具運用於國中音樂創作教學,學生之學習情形。 第二、探究教師運用行動載具於國中音樂創作教學之省思。藉由行動載具的融入,共實施兩次教學總計八節課,研究對象為八年級總計125名學生。本研究獲得以下結論:一、從學生之創作成果及學生學習回饋問卷顯示,行動載具融入國中音樂創作教學,可幫助學生達成學習目標,且提高學習興趣(一)行動載具融入國中音樂創作教學,學生創作評定於第一次教學皆達到「基礎」等級,於第二次教學循環皆達到「良好」等級。(二)學生於兩次教學,對於個人是否達成學習目標之程度,皆表達同意。質性回饋中顯示,學生樂於動

手決定創作的素材,於載具更改旋律創作出不同的作品滿有成就感。二、教師運用行動載具於國中音樂創作教學,必須考量載具之應用、課程程序之安排、教學策略之適宜性。而透過學生反應(回饋)可發現學生聽到成果後,滿有成就感。(一)教師於課前應當選用適合的載具,且必須熟悉各類型載具及軟體之操作。(二)老師於課堂程序上需預留時間給予學生熟悉載具,而老師的操作指引必須清楚、步調放慢,且教師必須時時確認學生載具操作情形並及時給予幫助。(三)音樂創作課程以聆賞作為出發、學生再行思考,最後進行音樂創作。此教學策略方能幫助學生從音樂聆賞建立音樂概念。(四)行動載具融入音樂課程,於第一次教學,學生反應熱絡踴躍,部分學生已有

學習遷移的效果。而第二次教學,發現學生於音樂創作之目的不光只是學習音樂元素,更要懂得運用音樂素材豐富自身作品。依據前述結論,研究者向教學者、未來研究者、內容研究提出建議,以作為行動載具融入國中音樂創作教學之參考。

當我們同在一起:博物館友善平權實踐心法

為了解決屏東大學碩士班 的問題,作者林頌恩,袁緒文,陳彥亘,蘇慶元,鄭邦彥,辛治寧,羅欣怡,趙欣怡,陳詩翰,廖福源,吳家琪 這樣論述:

「何謂友善平權?」當我們提及博物館如何推動友善平權時,經常聯想到提供給身心障礙朋友們的各項服務。然而,本書從更寬廣的角度,以「多元文化與博物館」及「無障礙博物館」兩大主題,共十篇的主題論文,關懷各種處於弱勢與不利處境的朋友們所遭遇的歧視與不平等,包含:原住民社群、 新住民、矯正機關青少年,並關注多元性別議題及高齡課題;另外,除了邀請博物館分享如何藉由諮 詢身心障礙代表來貼近他們的需求,本書特別邀請聽障導覽員及社工人員,分享他們參與導覽與策展 的經歷,希望帶給讀者反思博物館友善平權實踐的不同角度與新視野。 商品特色 我國博物館界泰斗——黃光男教授,集藝術家、

教育家及博物館工作者於一身,曾任臺北市立美術館館長、國立歷史博物館館長及國立臺灣藝術大學校長,開創臺灣的博物館特展風潮並作育英才無數。為祝賀黃光男教授八十歲大壽,表達對教授深厚貢獻之敬意,由主編們邀請博物館領域的專家、學者,撰寫學術研究及個案實踐的精彩文章,並彙整成六個主題成冊出版,延續教授致力推廣藝術人文教育的理想與精神。

數學奠基活動在課堂上的運用對國中生數學學習成效與動機之影響

為了解決屏東大學碩士班 的問題,作者許鳳紋 這樣論述:

數學奠基活動之策略是透過數學遊戲,在課前為學習準備不足的學生奠立數學學習之基礎。本研究的目的是以「一元一次方程式」為主題,探討在實際課堂上,是否可以藉由數學奠基活動讓學生對於數學學習在認知及情意面上有不同的效果。研究者於現有的奠基模組中挑選了相對應的模組並改編,並採用準實驗研究方式對116位七年級學生進行探究,收集課堂影音、學習成效評量卷、情意問卷、段考成績單、學習單及學習回饋單等研究資料並進行分析。研究結果顯示,實驗組學生在融入數學奠基活動的學習環境下,雖然在學習成績成效展現上並無顯著差異,但研究發現數學奠基活動在實際課堂教學上不僅可提升學生的學習興趣、對數學的學習自信及更熱衷於參與數學活

動等都有顯著正向的效果,由此可知,數學奠基活動雖然短時間在學習成績上看不出效果,但可以推斷數學奠基活動確實是可以實際進入課堂,成為一個有效的數學教學方式。如果從不同程度的學生是否使用數學奠基活動來看,研究也發現數學奠基活動能讓低分群學生認為數學課的內容更為豐富有趣,也更熱衷於參與數學解題活動;對高分群學生而言,使用數學奠基活動無論在學習成效或學習動機上,與對照組的高分群學生都沒有顯著效果,顯示奠基活動對於低分群學生更有幫助。若將焦點放在實驗組高分群與低分群的比較上,研究也發現進行數學奠基活動前,高分群學生在不管是信心、理解或參與三個情意方面上都顯著高於低分群學生,但在實施數學奠基活動後,實驗組

低分群學生在數學信心與數學參與二個方面上已提升並與高分群學生無顯著差異。最後研究也顯示,無論是高低分群學生,情意面向的平均分數都隨著活動的次數的增加而有越來越高的趨勢,由此可知,數學奠基活動會讓學生越玩越有興趣學習數學,也更加地喜歡數學。

想知道屏東大學碩士班更多一定要看下面主題

屏東大學碩士班的網路口碑排行榜

-

#1.國立屏東大學教育心理與輔導學系111學年度日間碩士班甄試 ...

公告主旨, 國立屏東大學教育心理與輔導學系111學年度日間碩士班甄試招生相關資訊. 發佈日期, 2021 年9 月23 日. 發佈單位, 實驗研究組. 公告類別, 研習活動, 行政公告. 於 www.nhush.tp.edu.tw -

#2.國立屏東大學111學年度博士班及碩士班甄試入學招生資訊

國立屏東大學111學年度博士班及碩士班甄試入學招生資訊. 一、一律採網路報名,報名日期自110年10月6日上午9時起至110年10月22日下午5時30分止。 於 rb002.tcpa.edu.tw -

#3.國立屏東大學專YA - Posts

國立屏東大學【111學年度博、碩士班甄試】 招生囉!! ... May be an image of text that says '國立屏東大學National Pingtung University. 於 www.facebook.com -

#4.升學訊] 國立屏東大學不動產經營學系碩士班(甄試考試)招生中

國立屏東大學不動產經營學系碩士班(甄試考試)招生中!! ~~本次考試採面試,不筆試~~ 報名日期:106/10/16(一) 起至106/10/25(三) 甄試名額:一般生7名,在職生5名 ... 於 archi.csu.edu.tw -

#5.【升學】國立屏東大學110學年度博、碩士班甄試招生

國立屏東大學110學年度博、碩士班甄試招生. 一、 本系碩士班以培養優秀之英語教學(TESOL)專業人才及提供現職英語教師進修為目標。 二、 重要日程表:. 於 cdas2.kh.usc.edu.tw -

#6.亞東科技大學

亞東科技大學於民國五十七年十月,在遠東集團創辦人徐有庠先生的「弘文明德,育才興國」理念下創設,初名「私立亞東工業技藝專科學校」,為全國第一所私立二年制專科 ... 於 www.aeust.edu.tw -

#7.找不到網頁 - admission.nptu.edu

本網址已改為:https://admission.nptu.edu.tw/p/412-1005-22.php?Lang=zh-tw. 點擊此網址轉跳至目標頁面,或10秒鐘後自動轉跳。 於 www.admission.nptu.edu.tw -

#8.國立屏東大學110學年度師資培育公費生資訊科學系日間碩士班 ...

國立屏東大學110學年度師資培育公費生資訊科學系日間碩士班招生 · 一、 依據國立屏東大學109年12月16日屏大教字第1091000815號函辦理。 · 二、 旨揭招生一律採網路報名,報名 ... 於 phpweb.nutn.edu.tw -

#9.大葉大學邀請沛美生醫董事長、台積電慈善基金會副執行長演講

沛美生醫科技股份有限公司董事長廖曼華表示,中草藥應用是美粧產業趨勢,就讀大葉大學生物資源學系和藥用植物與保健學系碩士班期間,有很多實作學習的機會 ... 於 times.hinet.net -

#10.轉知國立屏東大學110學年度師資培育公費生碩士班招生簡章

二、旨案報考資訊、招生對象、招生名額及考試日期等,請見招生簡章;該校招生資訊網址:www.admission.nptu.edu.tw。 三、檢附國立屏東大學來函及招生簡章 ... 於 www.mlc.edu.tw -

#11.國立屏東大學109學年度碩士班及博士班甄試招生資訊。

四、國立屏東大學新設「客家文化產業碩士學位學程」,致力培育客家青年產業人才,提升客家特色產業能見度及市場競爭力;歡迎多加報考。 四、國立屏東大學博、碩士班 ... 於 www.kfjh.hlc.edu.tw -

#13.國立屏東大學-研究所簡章-TKB購課網

研究所考試、研究所推甄、碩士在職專班最新國立大學、私立大學、科技大學、師範、教育大學的簡章資訊就在TKB! 於 www.tkbgo.com.tw -

#14.國立屏東大學研究所博、碩士班招生簡章 - 行動學習網

National Pingtung University. 研究所博、碩士班. 招生簡章. 國立屏東大學招生委員會編印. 校址︰90003 屏東市民生路4 之18 號. 網址︰http︰//www.nptu.edu.tw. 於 www.twstudy.com -

#15.屏東大學109學年度碩士班及博士班考試招生 - 正心中學

四、本校博、碩士班招收身分別為一般生,亦歡迎在職人士報名。 附件檔案: PDF icon 1081296686_1_屏東大學109學年度研究所考試簡章.pdf. 瀏覽次數:785. 各類新訊 ... 於 www.shsh.ylc.edu.tw -

#16.【轉知】國立屏東大學教育學系110學年度日間碩士班考試招生 ...

主旨:檢送國立屏東大學教育學系110學年度日間碩士班考試招生相關資訊,敬請惠予公告,並轉知鼓勵貴校所屬人員及學生踴躍報考,請查照。 說明: 一、本班學生為國民 ... 於 edu.utaipei.edu.tw -

#17.愛上宜學、宜居、宜行、宜樂的山水校園- 校園新聞 - 樹德科技 ...

【社區彩繪活動志工招募】轉知~《臺灣世界青年志工協會》招募「屏東來義鄉古樓村二峰圳堤防-社區營造美化彩繪活動」志工,歡迎手刀報名! 於 www.stu.edu.tw -

#18.人生必須繼續精彩!推動幸福勞動屏東勞動大學結業- 寶島- 中時

泥作班裡有水電師父為了精進技能來學習泥作,盼能為顧客提供完善服務;文創市集展售人員培訓班則有販賣農產品、傳統食品的學員參與,為的是加強商品附加 ... 於 www.chinatimes.com -

#19.林秉樞背後金主曝光!無業卻「月花5萬包飯店」 全靠他埋單

... 林秉樞為中央大學法律研究所碩士,目前於政治大學政治系讀博士班,並無正式工作,卻花5萬元包飯店住,原來長久以來都是林秉樞父親在替他繳帳單。 於 www.ettoday.net -

#20.國立屏東大學研究所博、碩士班招生簡章 - NTOU-Office of ...

國立屏東大學108 學年度研究所博、碩士班招生日程表. 工作項目. 日期. 簡章公告日期. 107 年10 月31 日. 報名. 報名登錄、繳費日期. 於 academics.ntou.edu.tw -

#21.學生專區- 輔英科技大學Fooyin University

本校係民國47年成立於屏東縣東港鎮,初為高級職業學校,57年升格為五年制專科,59年遷校高雄縣大寮鄉發展,86年獲准改制為技術學院並附設專科部;91年8月1日獲准改名輔 ... 於 www.fy.edu.tw -

#22.教育行政研究所 - 屏東大學

2021第九屆兩岸教育政策學術研討會 · 國立屏東大學教育學院教育行政研究所 · 國立屏東大學教育政策研究中心 · 90003 屏東市民生路4-18號 · (民生校區五育樓東側4樓) TEL :08- ... 於 giea.nptu.edu.tw -

#23.金門地方書寫與研究書目彙編 - 第 210 頁 - Google 圖書結果

2004 柯索孟,《金門地區的高粱種傳真菌病害》,屏東科技大學熱帶農業暨國際合作研究所,2004年,碩士論文。柯逢樟 1995.01 柯逢樟、鄭火元、陳朝金、陳良德,〈金門地區母 ... 於 books.google.com.tw -

#24.博、碩士班甄試入學 - admission.nptu.edu - 屏東大學

本校研究所(日間博、碩士班)主要入學管道分為「甄試入學」及「考試入學」。 「甄試入學」約在每年9月中旬公告招生簡章,10月上旬開始報名,11月辦理甄試作業(例如資料 ... 於 admission.nptu.edu.tw -

#25.國立空中大學首頁

電話:(02)22829355 新北市蘆洲區中正路172號 信箱:[email protected] 國立空中大學版權所有©Copyright 2017 National Open University All Rights Reserved. 於 www.nou.edu.tw -

#26.同人文教有限公司附設臺南市私立儒苑文理短期補習班

buxiban補習班資訊網,涵蓋全台最完整補習班、才藝班資料,立案短期補習班、才藝 ... 2, 吳**, 屏東科技大學技術與職業教育研究所碩士班, 碩士, 無, 數學, 2018-02-27. 於 buxiban.com.tw -

#27.特殊教育導論:探究特殊需求學習者 - 第 510 頁 - Google 圖書結果

臺北市立師範學院國民教育研究所(未出版碩士論文),臺北市。蔡瓊瑜(2006):國小口吃兒童自我概念之探討。國立屏東教育大學特殊教育學系碩士班。蔣明珊(2010):普通班裡的 ... 於 books.google.com.tw -

#28.國立屏東大學教育學系111學年度日間碩士班甄試招生相關資訊

國立屏東大學教育學系111學年度日間碩士班甄試招生相關資訊 ... 一、本班學生為國民小學類科師資生,無須另外參加教育學程甄選,可直接修習國民小學 ... 於 www.nptups.ptc.edu.tw -

#29.國立屏東大學 - 研究所簡章訂購專區

... 國立屏東大學107學年度教育行政研究所博士班同等學力考生資格審查認定申請書..... 49. 【附件二】報考國立屏東大學107學年度博、碩士班甄試入學招生考試推薦信. 於 apply2.daso.com.tw -

#30.屏東大學教育心理與輔導學系碩士班甄試及考試入學

本系碩士班甄試招生資訊如下: 網路報名:103.10.21-103.11.06 考試日期:103.11.22(六) 甄試名額:6名• 報考資格:教育部認可之國內外大學或獨立學院學士班畢業生或應屆 ... 於 crydsw.pccu.edu.tw -

#31.最新工作職缺 - 104人力銀行

大學 碩士 博士. 確認 取消. 更新日期:不拘, 本日最新, 三日內, 一週內, 二週內, 一個月內 ... 屏東縣. 屏東縣屏東市; 屏東縣三地門鄉; 屏東縣霧台鄉; 屏東縣瑪家鄉 於 m.104.com.tw -

#32.國立屏東大學108學年度碩士在職專班暨資訊科學系碩士班教育 ...

旨揭招生簡章公告於國立屏東大學進修推廣處招生網頁,不另發售紙本簡章,可自行由網頁查詢或列印(招生資訊網頁http://www.night-exam.nptu.edu.tw/bin/home.php)。 於 dashu.kcg.gov.tw -

#33.國立屏東大學視覺藝術學系(含碩士班)介紹

TUN大學網-整理國立屏東大學視覺藝術學系(含碩士班)系所簡介、系所特色、招生資訊、畢業出路、錄取分數、註冊率、考古題,讓大學生深入了解視覺藝術學系(含碩士班) ... 於 university.1111.com.tw -

#34.〈光洋科經營權之爭〉駁斥產業機密輸出中國馬堅勇 - Yahoo ...

中華職棒聯盟規定,選手在一軍登錄滿9年,或大學就讀滿4年以 ... 記者鄭伯勝/屏東報導屏東戲曲故事館迎接十週年館慶,將於本週六、日舉辦「璀璨 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#35.兼論”阿塱壹古道”之謬稱/ 郭素秋(中央研究院歷史語言研究所副 ...

國立臺灣大學人類學系課堂學術演講 ... 筆者的調查研究範圍主要為恆春至牡丹灣、觀音鼻的古道路段,行政區劃為屏東縣恆春鎮、滿州鄉及牡丹鄉,期望 ... 於 anthro.ntu.edu.tw -

#36.【研究所資訊】國立屏東大學教育心理與輔導學系研究所108學 ...

國立屏東大學教育心理與輔導學系研究所108學年度碩士班考試入學招生報名資訊: 網路報名:107年12月17日(一)至108年1月2日(三)下午5:00止。 於 www.sw.ntpu.edu.tw -

#39.【110考取碩士班】110級吳讚修錄取國立屏東大學教育心理與 ...

【110考取碩士班】110級吳讚修錄取國立屏東大學教育心理與輔導學系碩士班(諮商與輔導組). ImgDesc. ‹ › 瀏覽數:166. 分享. 於 sped.nttu.edu.tw -

#40.國立屏東大學110學年度碩士在職專班入學考試招生訊息

國立屏東大學函地址:900屏東市民生路4-18號傳真: 聯絡人:陳崑屏(08)7663800#18003 電子郵件:[email protected]. tw 受文者:臺中市立東勢工業高級中等 ... 於 tsvs.tc.edu.tw -

#42.2017文化創意產業永續與前瞻學術研討會:文化創意產業教育論文集

(七)大學文化創意產業相關科系之基礎教育探究—以近五年學測國文科試題剖析為例陳蘭馨 1 賀瑞麟 2 1國立屏東大學文化創意產業學系碩士班研究生 2國立屏東大學文化創意 ... 於 books.google.com.tw -

#43.國立屏東大學 - 大學博覽

學校位址:本校共有4個校區,其民生校區、屏師校區、屏商校區,皆位於屏東市區內,交通便捷,距屏東市中心火車站約3公里。 ... 教育心理與輔導學系(含碩士班). 於 www.testnews.com.tw -

#44.國立屏東大學107學年度碩士在職專班暨資訊科學系碩士班教育 ...

主旨:國立屏東大學107學年度碩士在職專班暨資訊科學系碩士班教育科技組入學考試招生訊息,鼓勵踴躍報考。 說明: 一、旨揭招生簡章公告於國立屏東大學進修推廣處招生 ... 於 dep.tf.edu.tw -

#45.懶人料理蘊藏食魚教育洄遊吧的創業新法 - 食力

關注海洋教育的高雄科技大學海洋事務與產業管理研究所助理教授丁國桓表示,可由「漁獲位置」、在哪裡補撈的海域、區域為標準。丁國桓受訪同時,也表示對洄 ... 於 www.foodnext.net -

#46.99學年度大學校院一覽表 - 第 140 頁 - Google 圖書結果

八十年七月改隸中央,定名「國立屏東師範學院」。 ... 自九十五學年度起,本校計有三個學院,一個博士班、十七個碩士班、十五個學系及二個學位學程班,全校學生數總計5074 ... 於 books.google.com.tw -

#47.國立屏東大學應用英語學系碩士班招生訊息及簡章公告

國立屏東大學應用英語學系104學年度博、碩士班考試簡章公告一、簡章免費下載(請參閱下方附加檔)。 二、報名日期:103年12月29日(星期一)至104年1 ... 於 bulletin.dyu.edu.tw -

#48.國立屏東大學110學年度博、碩士班甄試入學招生,歡迎踴躍 ...

(一) 報名日期:109年10月8日上午9時起至109年11月4日下午5時30分止。 (二)面試時間:109年11月13、14日。 (三)本招生一律採網路報名,詳細資訊請至屏東大學招生資訊 ... 於 www.pthg.gov.tw -

#49.國立屏東大學-招生管道指引頁

研究所單獨招生. 日間博士班 · 日間碩士班 · 碩士在職專班 · 日間碩士班-原住民專班. 日間學士班聯合招生. 大學多元入學 · 四技聯合甄選 · 身障生甄試入學. 於 admission.nptu.edu.tw -

#50.人才招募報名表 - 衛生福利部疾病管制署

博士101/09~106/06 oo大學oo系所畢業碩士99/09~101/06 oo大學oo系所畢業大學96/09~99/06 oo大學oo系所畢業. (必填) 考試資格. 範例:103年公務人員高等考試三級考試 ... 於 www.cdc.gov.tw -

#51.國立屏東大學-學12-1.新生註冊率-以「系(所)」統計-碩士班(日間)

教育部大專校院校務資訊公開平臺. 於 udb.moe.edu.tw -

#52.子女成人頓失生活重心45歲婦苦讀3年當上移民官 - 聯合新聞網

移民署今舉行移民班第9期學員結訓典禮,共52名學員通過訓練, ... 垣畢業於國立清華大學外國語文學系,2018年取得英國巴斯大學營運管理學碩士學位。 於 udn.com -

#53.美和科技大學

【USR計畫團隊】屏東可可旅遊行程規劃設計競賽. 2021-11-23 ... 111學年度日間部四技原民專班招生簡章 · 111學年度碩士班甄試簡章 ... 於 www.meiho.edu.tw -

#55.國立屏東科技大學招生資訊網: 首頁

| 學士班 · | 研究所 · | 僑生及港澳生 · | 大陸地區學生. 於 adas.npust.edu.tw -

#56.慈惠醫護管理專科學校

指導屏東縣各國中學生參加技藝競賽榮獲多項大獎佳績! 秘書室2021-03-23 ... 110學年度二年制二專在職專班獨立招生入學考試錄取情形查詢系統. 2021-08-25. 於 www.tzuhui.edu.tw -

#57.2018音樂藝術與教學國際學術研討會論文集 - 第 1 頁 - Google 圖書結果

69 序國立屏東大學音樂學系自民國 82 年成立,89 學年度首次招收碩士班學生, 94 學年度起改制為音樂學系,除保存原有的師資培育優勢,更積極加強音樂演奏人才培訓, ... 於 books.google.com.tw -

#58.編織式創意記敘文寫作教學 - 第 259 頁 - Google 圖書結果

... 未出版,屏東。胡文素(2008),《兒童繪本主題融入提早寫作教學之研究─以苗栗縣建國國小二年二班為例》,國立新竹教育大學人資處語文教學碩士班碩士論文,未出版, ... 於 books.google.com.tw -

#59.國立屏東大學研究所博、碩士班招生簡章

... 碩士班. 招生簡章. 國立屏東大學招生委員會編印. 校址︰90003 屏東市民生路4 之18 號 ... 計分特別規定(本校博、碩士班招收身分別為一般生,但亦歡迎在職人士報名). 於 www.easywin.com.tw -

#60.國立屏東大學109學年度碩士班及博士班甄試招生資訊:(教務處) -

國立屏東大學109學年度碩士班及博士班甄試招生資訊:(教務處). 108FA01386_print.pdf 134.78KByte. 國立屏東大學109博碩士班甄試招生簡章.pdf 651.23KByte. 瀏覽數 316. 於 www.clvsc.tyc.edu.tw -

#61.國立屏東大學110學年度師資培育公費生資訊科學系日間碩士班 ...

國立屏東大學110學年度師資培育公費生資訊科學系日間碩士班招生資訊. 說明: 一、 旨揭招生一律採網路報名,報名日期自109年12月29日上午9時起至110年1月25日下午5時30 ... 於 asps.ttct.edu.tw -

#62.地方教育發展研究: A Study of the Development of Local Education

論文發表於中正大學教育學程中心主辦之「地方教育輔導國民教育革新與展望」研討會,嘉義縣。 ... 屏東師範學院國民教育研究所碩士論文,未出版,屏東市。黃政傑(1999)。 於 books.google.com.tw -

#63.屏東教育大學、廣州大學 2011 兩岸教育政策學術研討會論文集

五、現況分析 1、招生狀況目前陸生來臺就讀研究所的榜單已於6月8日放榜,碩士班計有39校163 系所錄取220名陸生,博士班計有12校23系所錄取28名。這個部份公私立大學都有 ... 於 books.google.com.tw -

#64.國立屏東大學_招生系統

研究所博/碩士班、在職碩專班、大學申請入學、四技甄選、轉學招生、特殊選才、運動績優、進修學士班獨招 承辦單位:綜合業務組(民生校區) 分機11301~11305; ... 於 webap.nptu.edu.tw -

#65.國立屏東大學 - 全國考訊

碩士 在職專班招生簡章. 國立屏東大學進修推廣處招生委員會編印. 校址︰90003 屏東市民生路4 之18 號. 網址︰http︰//www.nptu.edu.tw. 於 www.ck-exam.com.tw -

#66.國立屏東大學教育心理與輔導學系研究所108學年度碩士班考試 ...

國立屏東大學教育心理與輔導學系研究所108學年度碩士班考試入學招生報名資訊: 網路報名:107年12月17日(一)至108年1月2日(三)下午5:00止。 於 dscsm.nutc.edu.tw -

#67.找工作-- 職缺查詢 - 台灣就業通

碩士 ; 大學; 專科; 高中(職); 國中; 國小(含)以下. 展開/收合工作年資條件. 工作年資:. 選項. 不拘; 無; 有工作經歷 ... 屏東縣. 屏東市. 三地門鄉. 霧台鄉. 瑪家鄉. 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#68.嘉大辦理有機友善栽培教育訓練班| 嘉義大學| 大紀元

即時新聞 · 歡慶移民節屏東勝利星村12/12等你來開箱圖 · 比特犬咬死幼童潘孟安:善待犬隻協助不幸者圖 · 屏東戲曲館「過生日」分享10年有成喜悅圖 · 安泰銀大 ... 於 www.epochtimes.com -

#69.107學年度國立屏東大學碩士班簡章 - 幼兒保育系

107學年度國立屏東大學碩士班簡章. http://www.admission.nptu.edu.tw/files/15-1027-90544,c22-1.php?Lang=zh-tw. 瀏覽數:5. 於 www.ece.tut.edu.tw -

#70.研究所博、碩士班招生 - admission.nptu.edu - 屏東大學

國立屏東大學 · 研究所博、碩士班招生 · 參考資訊 · 升學暨考試相關資訊網 · 入學相關事務 ... 於 admission.nptu.edu.tw -

#71.歷屆考古題及國考線上測驗 - 公職王

... 教師公費碩士 · 公幼教保員 · 警專考試 · 會研所 · 警大考試 · 大學轉學考 ... 國立臺東大學附設實驗國民小學, 南投縣, 國立臺南大學, 國立屏東大學, 國立嘉義大學 ... 於 www.public.com.tw -

#73.「桃園青年職人計畫」輔導職人呂浴珊用生活故事豐富金工創作

創作純熟、金工作品剛柔並濟的她,並非美術科班出身,直到高中升大學的 ... 而這些創作故事的背後,其實就是她自己的生命軌跡,像是在碩士班時的畢業 ... 於 www.taiwanhot.net -

#74.國立屏東大學

國立屏東大學110學年度第二梯次僑生及港澳生申請入學單獨招生. ◎重要日程表◎ ... 貳、招生學系及名額(學士班名額共40名、碩士班名額10名) . 於 en.overseas.ncnu.edu.tw -

#75.111學年度博、碩士班甄試招生簡章公告(報名日期110.10.6 ...

111學年度國立屏東大學博、碩士班甄試招生簡章-公告.pdf · 附件一、甄試招生審查資料首頁.odt · 附件二、教育行政研究所博士班同等學力資格審查認定申請書.pdf · 附件三、境外 ... 於 admission.nptu.edu.tw -

#76.研究所板 | Dcard

隔壁剛做這一位同學,桌上放著數本論文,看著看著,之後就趴下來了,看來碩班真的很累啊,各位要順利畢業~. 2. 0. 收藏. 國立屏東大學. 12 分鐘前 ... 於 www.dcard.tw -

#77.【全文】弟指控董座兄假博士天明製藥家族爆內鬨 - 鏡週刊

天明在屏東的藥廠建坪達9,300坪,居業界之冠。 ... 加碼爆料:「王伯綸連博士學位都是我幫他念的。2009年,他透過掮客進入南京中醫藥大學碩士班後都沒 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#78.國立屏東大學- 维基百科,自由的百科全书

合併後計有7個學院,32個學系、30個碩士班及1個博士班,為一所具有高等教育、技職教育與師資培育多元合流特色的國立大學。 民生路上的屏大商圈. 屏東大學教育大樓. 於 zh.wikipedia.org -

#79.Home - 國立雲林科技大學YunTech

治痠痛不求人,自己的疲勞自己救! 2021-12-03. 最新消息icon · 材料科技研究所. 於 www.yuntech.edu.tw -

#80.轉知國立屏東大學109學年度碩士班及博士班考試招生資訊

轉知國立屏東大學109學年度碩士班及博士班考試招生資訊. 屏東大學109學年度研究所考試簡章.pdf 603.25KByte 下載附件. 瀏覽數 93. 友善列印. 將此文章推薦給親友 ... 於 www.cksh.hc.edu.tw -

#81.轉知國立屏東大學教育學系110學年度日間碩士班考試招生相關 ...

二、詳細招生資訊請參閱屏東大學招生資訊網頁: http://www.admission.nptu.edu.tw/bin/home.php 三、網路報名日期: 109 年12 月21 日(星期一)至110 年1 月18 日(星期 ... 於 www.ykes.tn.edu.tw -

#82.淡江大學外來公文不掛文公告-詳細內容

檢送國立屏東大學111學年度博士班及碩士班甄試入學招生資訊如說明,敬請惠予公告周知,並請協助轉知所屬踴躍報考,請查照。 [來文單位/日期] 國立屏東 ... 於 nw3.tku.edu.tw -

#84.國立屏東大學109學年度碩士班及博士班考試招生 - 東海大學

公告資訊. :::|; 首頁 · 公告資訊; 國立屏東大學109學年度碩士班及博士班考試招生. 分眾導覽. 分眾導覽. 高中專區 · 在校學生 · 教師專區 · 職員專區 · 東海校友 ... 於 cdn.thu.edu.tw -

#85.客家與族群研究的技藝 - Google 圖書結果

三山國王信仰與堆外粵人廣東移民屬性研究:以屏東崇蘭、海豐、九知為例〉。《屏東文獻》21:125-152。 ... 臺北:淡江大學漢語文化暨文獻資源研究所碩士班碩士論文。 於 books.google.com.tw -

#86.藝術管理 - 第 3 頁 - Google 圖書結果

... 國立臺灣師範大學表演藝術研究所(行銷及產業組)、國立臺灣藝術大學藝術與文化政策管理研究所、國立臺北教育大學文化創意產業經營學系(含碩士班)、國立屏東教育大學 ... 於 books.google.com.tw