川文山附近景點的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王玉萍寫的 花蓮365:秋冬篇-每天在花蓮發現一件美好!(第1本依時序集結好文美照、私房景點、各族慶典、地圖索引的在地人導覽書) 和行政院農業委員會林務局的 地景保育盒裝套書(四冊不分售)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自時報出版 和行政院農業委員會林務局所出版 。

康寧大學 休閒管理研究所 楊建夫所指導 陳華雄的 台灣山岳地景類型之研究 (2019),提出川文山附近景點關鍵因素是什麼,來自於山岳地景、特殊地質地形景點登錄、風景區、冰河地形。

而第二篇論文國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 王志弘所指導 黃文誼的 基礎設施中介的人水關係:新店溪秀朗橋至碧潭橋段水岸研究 (2018),提出因為有 新店溪、基礎設施、資源、風險、人水關係的重點而找出了 川文山附近景點的解答。

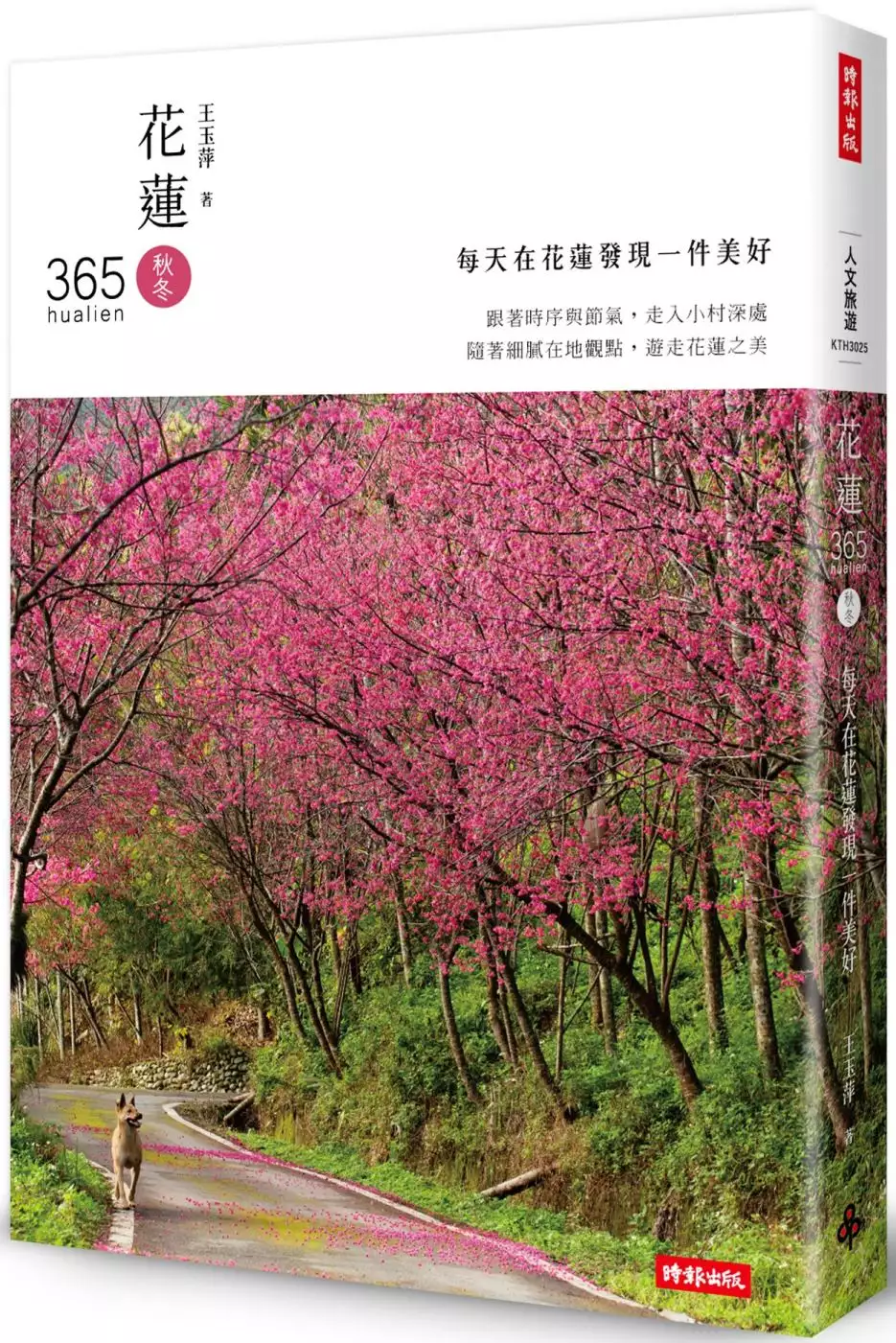

花蓮365:秋冬篇-每天在花蓮發現一件美好!(第1本依時序集結好文美照、私房景點、各族慶典、地圖索引的在地人導覽書)

為了解決川文山附近景點 的問題,作者王玉萍 這樣論述:

全臺灣第1本人文新型態的旅遊指南 一天一篇,從時序切入,感受季節與節氣的變化 一市兩鎮十鄉,上山下海,踏遍每個花蓮角落 閩客外省原住民新移民,介紹繽紛多元文化 既有散文閱讀樂趣,又可隨身攜帶漫遊的雙重享受 時間X空間/歷史X地理/文字X攝影, 迷人地編織出花蓮的炫目模樣與紋理 《O'rip》雜誌、璞石咖啡館創辦人-王玉萍, 深耕花蓮的在地觀點,慧眼獨具的私房導覽- 除了太魯閣、清水斷崖、金針花,花蓮還有…… 每一篇文章、每一張照片,都是編輯捨不得刪去的精采! 王小棣|王浩一|洪震宇|徐璐 陳文玲|須文蔚|孫大川|黃聲遠 萬芳|廖鴻

基|賴青松|劉志雄 ~美好推薦~ 跟著時序與節氣,走入小村深處 隨著細膩在地觀點,遊走花蓮之美 最豐盛的族群文化在此盛開,熨貼人心, 啟程吧,花蓮一直在這裡等你拜訪! 花蓮的種種美好,透過在地人的眼告訴你, 花蓮的點滴精采,讓這些文字與照片細膩訴說。 以月分區分,結合花蓮季節、慶典、風土、美食、自然景觀、藝術景點的人文旅遊指南。 並非單純收集資料型式的旅遊書,而是放進作者個人角度、觀察,甚至情感的旅遊書寫。 作者以在地人的敏銳,告訴讀者一個「為什麼要在這一天到這個地方」的好理由,翻開本書,就像翻開花蓮的秘密日記一般有趣。 從暮夏到迎春,蟄伏的

秋冬兩季, 萬物休養,卻也生機無限。 秋季。 這時的花蓮,氣候最是宜人, 有各種適合旅人的體驗行程,親子的、部落的…… 冬季。 豐收而後謝天,各族群相繼舉行相關祭儀, 以各式好食溫暖自己,也準備迎接來年。 本書特色 搭配節慶與季節,日日到花蓮,都能找到好玩之處。 節氣專頁,針對二十四節氣介紹花蓮當地農作物,多了一個造訪花蓮的好理由。 在地觀點+私房景點,有的景點是社區性的幽微妙境。 人文觀察+實地操作,除了有細膩的描述,也加上詳細地址可實地前往。 附錄地圖索引,除了地址,也附上鄰近相關景點,讓讀者一網打盡! 名人推薦 導演 王小

棣 作家、公視「浩克慢遊」節目主持人 王浩一 作家、著有《風土餐桌小旅行》《樂活國民曆》《旅人的食材曆》 洪震宇 台灣好基金會 執行顧問 徐璐 政大廣告系教授兼X書院總導師 陳文玲 詩人、國立東華大學華文文學系主任 須文蔚 國立臺灣大學臺灣文學研究所兼任副教授、監察院副院長 田中央聯合建築師事務所 主持建築師 黃聲遠 音樂人、劇場人、廣播人 萬芳 海洋文學作家 廖鴻基 青松米、穀東俱樂部農伕 賴青松 「浩克慢遊」金鐘導演 劉志雄 (依姓名筆劃序)

台灣山岳地景類型之研究

為了解決川文山附近景點 的問題,作者陳華雄 這樣論述:

台灣是個多山的國家,山岳區有著許多的世界級景觀,早在400年前葡萄牙人航行台灣近海時,就曾讚嘆台灣有「Formosa」-美麗島之譽。山岳是台灣立國根本的國家,不但多山且多高山,3000公尺以上高峰高達257座,是台灣最珍貴且世界少見的高山資源。又因地底構造上位在板塊聚合之處,歐亞大陸、菲律賓與南海三大板塊的劇烈撞擊,500萬年來不斷抬生台灣島,形成了近4000公尺高的玉山,也發育成全島性的高山環境,和五大山脈。台灣面積不大,山岳景觀卻是非常多樣而豐富,是相當適合發山岳旅遊與生態旅遊的地域。然而在文獻上少有地形成因性探討台灣山岳地景類型的研究。更遑論與觀光活動結合,尤其凸顯有著特殊地質、地形景

致的山岳,如台灣南部的泥火山。本研究基本上透過觀光產業上風景區,結合地質、地形景觀特性與地形作用,進行山岳地景的分類。研究成果顯示。在特殊地質、地形景點登錄上共認證了341處,以山岳景觀為主的景點共計127處。2014年的民眾與專家在341處景點中票選十大地景,有8個景點或景區屬於特殊地質、地形景觀的山岳。以地形景觀和地形作用為依據,區分出火山、高山、低山丘陵、火炎山、泥火山、石灰岩山岳、丹霞地貌山岳、方山與其他(包括8000公尺山峰、第一高峰、花崗岩山岳、玄武岩山岳、特殊地形地質山岳與人工造景山岳等細類)等九大山岳地形景觀類型,除了火山地形的盾狀火山,石灰岩地形的地表石灰岩(如峰林),以及丹

霞地貌的侏儸紀紅色砂礫岩形成山岳外,大部分的山岳台灣都可觀賞的到。此外,台灣無4000公尺以上的極高山和現代冰河地形。台灣公部門依法令設置的國家級風景區分成保護區、國家風景區、世界遺產潛力點、地質公園、國家森林遊樂區、休閒農場、實驗林與七大類,共計173處風景區。除國家公園、國家森林遊樂區。除了少數位於海岸、河口、海洋的珊瑚礁島的國家風景區、地質公園、世界遺產潛力點、國家公園、自然保留區、野生動物保護區與野生動物棲息環境等計35處,138處位於台灣的山岳區。特殊地質、地形景點上,位於2000公尺中高海拔山區已調查出的景點僅有大霸尖山、小霸尖山、思源啞口、勝光環流丘、雪山圈谷、奇萊主山、塔塔加鞍

部、金門峒斷崖、玉山主峰、八通關、向陽大崩壁、天長斷崖、嘉明湖等13處。本研究蒐集有關台灣高山地形與地質、山岳旅遊資源的公部門調查報告,碩博士、期刊和研討會論文等的文獻,初步台灣高山尚未調查出或研判出冰緣、冰河地形特殊地質地形景點包括:雪山翠池冰斗湖、雪山哭坡雪蝕斗、品田山的褶曲、玉山北峰與與北北峰(天駝峰)東西兩測的冰斗群、萬里池(能高安東軍高山湖泊群之)、拉庫音溪營地附近的高山曲流與谷中谷(南二段),三叉-向陽山區冰斗群與U形谷群,南湖大山的高山冰帽、U形谷(上、下圈谷),以及合歡山區地冰河遺跡群。

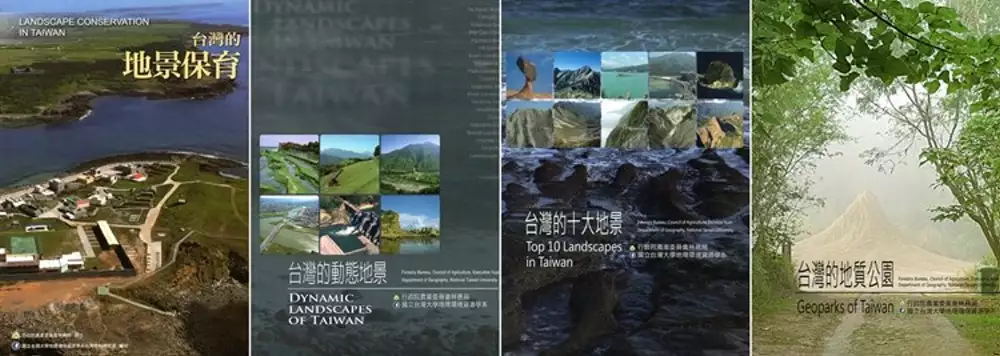

地景保育盒裝套書(四冊不分售)

為了解決川文山附近景點 的問題,作者行政院農業委員會林務局 這樣論述:

由國立臺灣大學地理環境資源學系和行政院農委會林務局共同於2014年出版的地景保育套書,裡面共計四本專書,分別為臺灣的地景保育、臺灣的動態地景、臺灣的十大地景和臺灣的地質公園。以下分別為各專書做介紹。 一、臺灣的地景保育 臺灣位於西太平洋,由於板塊運動的擠壓,造成了臺灣地區特殊的地質與地形。比起全世界,臺灣地形和地質的多樣性與珍貴性,毫不遜色。這個小島麻雀雖小,卻擁有五臟俱全的地形特色。臺灣因為緯度與地理位置的關係,在氣候、地質、地形等多重條件的影響,形成了豐富而多樣的棲地類型,也孕育了豐富多樣的生物相。 地景保育是永續發展的必要條件之一。地景保育維護我們

的生存空間,確保生活空間的整體景觀與品質,也確保永續發展。地景保育不但保育山川,也維護水土資源和棲地環境。 臺灣的地景保育計畫從1985年由行政院農業委員會開始執行至今,已經超過四分之一個世紀。早期由臺灣大學地理系王鑫教授帶領、推動,從事相關地景的調查、地景保留區的規劃,到目前仍然持續由農業委員會林務局支持,繼續推動中。尤其是地景保育的概念,已經列入我國高中地理課程標準,對我國地景教育具有重大意義,是無形國力的開展機會。 雖然臺灣擁有特殊的自然景觀,但臺灣有許多開發,常因思慮不全、規劃不周,而造成重大的損失與浪費,這些都是過去數十年來,過度重視經濟成長而造成的。臺灣須面對天然災害包

含國土流失、地震、水資源匱乏、環境變遷、土壤沖刷、地層下陷、土壤液化、河川沖刷與洪水、地景保育態度與災害認知素養等九大議題。 這本書的出版,希望讀者能瞭解臺灣地景保育工作的進程與成果,也希望讀者瞭解臺灣地景之美,並進而思考地景經營管理的相關策略,以求由下而上的公民參與力量,能積極發揮在國土保育之中,並讓地景所在的環境成為孕育永續社會的基礎。 本書以中、英文方式編寫,讓外國讀者也能瞭解臺灣的地景保育工作,如何在政府與學術界的合作下進行調查、登錄、評估與保育,作為臺灣地景保育的基礎。本書內容包含臺灣地景保育概況、臺灣地景特色、地景變遷和地景經營管理等面向說明。 這本書以臺灣的地景

為取材之本,借簡單的經營管理說明來引導讀者認識臺灣的地景保育成果。讀者借由板塊作用、季風、颱風影響下的地理環境背景的認識,瞭解臺灣主要的地景特色,體認地景保育工作的重要性,進而實踐之。 二、臺灣的動態地景 由於地殼的擠壓與亞熱帶季風氣候的作用,造成臺灣地景的多樣性。由於地景的多樣性,也造就特殊的生態環境系統,是島上兩千三百萬人賴以維生的環境。 臺灣島位於歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊的交界處,受到菲律賓海板塊每年約七公分由東南往西北方向碰撞速率的影響,地質相當破碎,易受各種侵蝕作用所影響,也是造成地表沖蝕劇烈的主要原因。島上有著許多地殼擠壓的結果,從接近4000公尺的高山到海平面附

近的海岸地形,處處都有地殼擠壓的明確證據。除了地殼的擠壓等內營力作用外,加上颱風帶來豪雨等外營力,造就地表景觀呈現動態的變化。 臺灣島雖然小,但擁有豐富的地景,有因為構造運動而形成的地景,包括了火山、地震、河階、海階;有因為岩石特性而形成的,如火炎山的礫岩、泥岩地形或玄武岩、花岡岩地形;也有因為差異侵蝕形成的各種小地形,更有因為海水、河水等作用而形成的地形。各種自然與人文條件使地景更形獨特與珍貴,由於地景具不可回復性,所以應該珍惜我們共有的地景資源。 本書共歸納15種動態地景,分別是高山地景、丘陵地景、盆地地景、臺地地景、平原地景、海岸地景、潟湖濕地沙丘、河川地景、構造地形、泥岩地

景、礫岩地景、火山地景、玄武岩地景、花岡岩地景、冰河地景等類別。 出版這本書乃希望讀者能瞭解臺灣的特殊地景,也希望讀者認識臺灣地景之美,進而思考地景經營管理的策略,並支援、參與地景的保育工作。本書主要取材自臺灣地景及其科學特色的素材,透過本書深入淺出的行文方式,期盼讀者可以瞭解臺灣地景保育工作的重要性。 欣賞地景環境,進而學會在環境中趨吉避凶與防範災害,是我們可以從地景保育學到的價值之一,也是本書希望導引的方向。地景保育工作是一個社會工程,需要更多人的參與。期待本書能為妳/你打開一扇窗,通向欣賞地景與維護永續環境的未來。 三、臺灣的十大地景 為了推動我國特殊地質、地形景點

的登錄工作,行政院農委會自1994年7月1日起即擬訂「地景保育統籌計畫」,由台大地理系王鑫教授主持,同時由11位學者、專家組成「地景保育小組」,針對調查登錄之特殊地質、地形保育景點進行分級、評鑑的工作。 有鑑於過去登錄的地景資料距今已超過10年的時間,地景保育景點的重新檢視有其必要性,因此林務局於2009年由台大地理系林俊全教授邀請台大地質系陳文山教授、台大地理系李建堂教授、高雄師範大學地理系齊士崢教授及東華大學自然資源與環境學系劉瑩三教授,分別進行北、中、南、東四區的地景點進行重新的調查、登錄及評鑑,並由東華大學自然資源與環境學系李光中教授協助整理國際相關地景保育之技術及規劃,以作為地

景登錄及評鑑之參考。 在這四年的計畫期間,除了針對過去登錄的320個地景點進行重新的調查及檢視,並在2012年共登錄341個地景點外,由於過去的地景登錄表呈現的內容較為簡略,為能提供更清楚的地景登錄內容,因此更新了地景登錄表,在表中加入了地形圖、衛星影像以及地景價值的描述等資料,同時也參考國內、外相關地景評鑑的準則,重新制訂地景評鑑的標準。 經過網路票選和專家評選兩部分,專家評選依據地景之「科學研究價值」、「地質或地形現象或事件對臺灣的重要性價值」、「地景稀有性或獨特性」、「多樣性價值」、「教育及遊憩觀賞價值」等5項標準進行評分。臺灣十大地景活動最後票選結果,第1-10名依序為

野柳、玉山主峰、日月潭、金瓜石、龜山島、月世界泥岩惡地、雪山圈谷、清水斷崖、苗栗三義火炎山自然保留區、大、小霸尖山。 本書介紹臺灣十大地景與各縣市代表地景的自然和人文特色,並附上交通路線、衛星影像、地景照片和重要的景點位置,希望能讓民眾更瞭解這些地景的資訊,包括其科學、文化、教育等價值。當我們造訪這些地景時,也因為瞭解地景的多元價值,我們能更加愛惜地景,更以地景為榮。也希望本書使地方政府更加重視地景的經營管理工作,包含地景的維護、保育的宣導、活動的舉辦等,希望在政府和民眾的努力下,讓地景的管理更加完善,更將臺灣的地景之美讓世界知道。 四、臺灣的地質公園 聯合國教科文組織(UNE

SCO)在1999年11月提出「促使各地具有特殊地質現象的景點共同形成全球性的網路」這項計畫,並獲得聯合國大會(UN)會議的核准。這項計畫從世界各地整合一些國家性或國際性的地景保育景點之成果,例如”Geotope”、”Geosites”,或一般所稱的地質遺產(geological heritage),這些地景為具有代表性、特殊性、不可取代性等特質,以維護它們為基礎的價值,而進行具有積極社會性目標的地球環境保育的整合,以地質公園(Geopark)之名提倡之。 聯合國教科文組織推動地質公園的目的,是為了達到環境保護與促進小區域的社會經濟,整合自然環境與人文社會環境,使其能永續發展。借由提升大

眾對地球遺產價值的認知,增進我們對地球與環境承載力的認識。使我們能更明智地使用地球資源,進而達到人與環境之間的平衡關係。 地質公園設置的核心價值有以下四大面向,包含:地景保育、環境教育、地景旅遊及社區參與。這四項核心價值也是臺灣推動地質公園工作最主要的指導方向、動力的來源,更是環境保育的未來願景。 臺灣目前推動中的地質公園共有六處,主要由農委會林務局保育組擔當核心,由學界擔任推手,透過研習、工作坊、與在地居民的討論會等,進行推廣地質公園與臺灣地質公園網路(TGN)的概念,期望在地方社群與社區產生地景保育的力量,進而改善地方社會經濟,促成永續的社會與環境發展。 六個地質公園各擁

有特殊價值,具有科學和環境的價值,更與在地生活與生計有重要關聯。澎湖海洋地質公園以玄武岩地景與海洋生態著名、草嶺地質公園以山崩的災害地景為主、燕巢泥岩惡地地質公園因其泥火山與惡地地景受重視、利吉惡地地質公園以泥岩惡地地景為特色、北部海岸地質公園則以侵蝕海岸與奇岩地景為傲,馬祖地質公園的花岡岩和人文地景則為海上生態園地。這些地景不但具稀有性、特殊性,更具環境研究和科學教育的重要性,所在地的生態人文資源提供理解當地文化生態的基礎,創造具人文與自然環境互為表裡的地質公園。 本書一開始介紹地質公園的簡介與核心價值,之後介紹世界地質公園網路(GGN)、亞太地質公園網路(APGN)、臺灣地質公園網路

(TGN),並詳細介紹臺灣地質公園網路下六個地質公園的特色,包含自然和人文經濟概況,最後則介紹臺灣具有潛力的地質公園場所,期待地質公園成為未來臺灣推動永續發展的重要力量。

基礎設施中介的人水關係:新店溪秀朗橋至碧潭橋段水岸研究

為了解決川文山附近景點 的問題,作者黃文誼 這樣論述:

本研究嘗試結合政治生態學、基礎設施研究和空間調節機制等觀點的啟發,針對新店溪水(岸)基礎設施中介的人水關係,考察其部署、轉化,以及從擷取資源到風險掌控的過程。基礎設施是轉化新店溪水的性質與人的活動關係的中介物,也是驅動政治經濟力量的技術物。相對於清朝拓墾時期順應自然的利用方式,日治時期展現了現代技術主導的資源統籌及降險施為,然而,戰後發展期卻因劃界治理,與水爭地,讓新店溪成了都市邊緣的厭棄自然,直到晚近在全球都市競爭的驅力下,水岸高灘地華麗轉身為休閒遊憩、景觀化、觀光化的魅力形象塑造場域。本研究資料來源,取自官方規劃報告、統計資料、新聞報導、田野考察、參與式觀察、實地訪談,以及歷史文獻和地圖

分析。透過水(岸)基礎設施所中介的人水關係,分辨出為了實踐親水欲望卻導致「疏離的都市自然」、承擔洪患風險下「時而競爭時而共存」的河濱休閒活動,以及儘管隨著環境變遷卻也無法完全抹除「歷史的紋理」,依託於不同功能形式的基礎設施中介,因而展現都市自然的不同意義。在過往都市河川的治理思維和手段中,看似滿足了防洪需求,忽略了生態維護,兩個課題總是互為矛盾對立,甚至是單向侵害的關係。然而,在防災觀念的轉向並結合環境休閒意識後,這些難題是否突然得以迎刃而解?當政府及專家學者將水中、水岸部署的基礎設施逐漸整併在一起,其與都市水岸計畫的關係是否已被充分考量?無論是水利工程、水岸防災設施還是水岸遊憩建設,它們在不

同的情況下是否都能發揮個別的影響力及效用?本研究試圖辨明在資源化、去風險化的過程中,新店溪(自然)不只是一條河流(都市自然),在景觀水岸的發展下,還涉及更上一層次的空間調節機制,因河川線以外的水岸土地價值正在翻轉,其中更彰顯出政治、社會、經濟因素交錯的利益價值衝突。同時,不能忘了,在這片土地上(新店溪畔)生活的人,也會以「自身」的力量重新轉譯水基礎設施的物質性及中介性。換言之,因基礎設施的物質性部署,使新店溪成為一種可取用的自然資源,可阻擋的風險,並透過治理體制及論述形構中介了政治經濟過程與都市發展,也中介了遊憩消費社會,形塑出人與自然的多重關係。