工業用 把手的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦波莉‧莫蘭理查‧貝克寫的 美好人生的風險智慧:九個聰明冒險家教你如何在不確定中變勇敢 和StephenKing的 有時候,他們會回來:史蒂芬‧金最膾炙人口的第一本短篇小說集都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自大寫 和皇冠所出版 。

國立臺灣大學 法律學研究所 詹森林所指導 王勢豪的 論消費者保護法商品責任及服務責任之可合理期待安全性 (2012),提出工業用 把手關鍵因素是什麼,來自於消費者保護法第7條、商品責任、服務責任、可合理期待之安全性、缺陷、瑕疵、欠缺。

而第二篇論文國立聯合大學 機械工程學系碩士班 張昀所指導 梁益瑞的 濕度敏感元件乾燥用烘烤除濕烘箱技術研究 (2010),提出因為有 濕度敏感元件、拆封時間、穿孔板、記憶合金的重點而找出了 工業用 把手的解答。

美好人生的風險智慧:九個聰明冒險家教你如何在不確定中變勇敢

為了解決工業用 把手 的問題,作者波莉‧莫蘭理查‧貝克 這樣論述:

「一本屬於我們時代的書」 ─英倫才子.「人生學校」創辦人艾倫.狄波頓/專文結語 為什麼到過火山地後的尼采曾說:「想要透過生存獲得最豐碩的成果、最滿足的享受,其中的秘密就在於冒險的生活!」 「那樣安全嗎?」總讓我們思量不前,但非凡人生其實來自「洞悉風險」的行動智慧,聽聽火山口地質學家到飛航管制員每天如何在風險中討生活! 本書是「安聯環球投資」(Allianz Global Investors)與「人生學校」(The School of Life,由著名的英國作家艾倫.狄波頓創立)共同合作的專案作品。一家對「風險」極度敏感的投資機構與對人生教育深刻體驗的組織,企圖以這場行動探索

一個大眾不愛談論,卻決定人類進步的重要問題:風險的意義與角色是什麼?我們總是趨避它,又能從中學習許多,我們該如何面對它? 人生學校邀請著名的紀錄片工作者波莉.莫蘭擔任本書專案的「駐點作家」──但實際上卻與字面的「駐點」有所不同。她並不是居住在某個特定的地點,而是經人生學校要求,生活於一種特定的概念中:她得在一個無從避免風險的世界裡,探索人們可能如何學會明智的擁抱風險、洞悉風險。而本書就是她的探訪結果。 每每論及「風險」,我們第一個想法很可能都是負面的。但,我們可不可能活在一個毫無風險的世界中呢?還有,活在一個極度安全的世界,究竟是不是件好事呢? 從本書九個故事裡的真實人物,我

們得以探索那些「日日皆與風險共事、共處」的人是如何生活的。波莉‧莫蘭將引領讀者體驗這九個精彩豐富的人生故事背後有什麼奧妙,並帶著我們踏上風險世界的旅程。 這本書將去會一會住在維蘇威火山坡上的家族;面對著職業生涯隨時可能因為一次受傷而中斷、因此生理、心理都承受極大壓力的國立巴黎歌劇團芭蕾舞伶;還有在建物坍塌的第一時間就趕赴現場的紐約市建築鑑識工程師;還有一群日日看照孩子時,都在「風險與體驗」間取得平衡的父母與遊戲場工作人員。 這些故事針對「風險為何」及「如何與其共處」的基本問題提出論述,並由哲學、心理學與社會學的概念交織而成,顯現出在豐富完整且值得一活的人生中,學習洞悉風險是多麼不可

或缺的一部份。 本書的九個主角對於風險各有不同看法與奇異的經歷,但他們也都提出如何「應對風險」的心態、以及各自適應「人生必備風險」的智慧;倫敦Soho餐廳負責人浜哲郎說,「在日本,人們通常是以自己擁有的資產來為公司擔保,所以要是你生意失敗,你也就什麼都沒了。還有,日本人很容易覺得自己一旦生意失敗,就是個輸家,整個人生就完了……。」 至於另一位勇於挑戰潛能極限,視覺感官事實上只能分辨色塊的2014年冬季殘障奧運(帕奧)高山滑雪金牌凱莉‧加勒格(Kelly Gallagher)則輕描淡寫地說,面對失敗的恐懼:「少點思考、多點體驗」是她得以持有「我就是應該得金牌」的必勝心態──本書採訪了

凱莉和她在比賽時依規定可以陪伴她的「視覺引導師」,一同說出他們共同挑戰高風險的心態。 無論如何,誠如艾倫.狄波頓在九個故事後所說的結語,這本書提醒了我們現代對於個人安全的過度強化,可能使我們失去了部分的本能: 「事實上,我們全都過著一種充滿不確定性的人生,……一如偶遇本書先前所描述那些洞悉風險的人們,我們感受到危難,還有在面對危機時,我們不可思議顯得足智多謀,這些都是身為人類所固有的一部份。這是我們的自然狀態。人們已經透過各種方式,瞭解到他們不是要掌控風險,而是要與風險和平共處。」 精彩推薦 極地超級馬拉松運動員 陳彥博 這是屬於我們這時代的書,因為如今我們正在遺忘洞

悉風險每每必須在人類進步中所扮演的角色,這是前所未有的現象。──摘自艾倫.狄波頓寫於本書〈結語〉 我們正處在一個無法避免風險的世界,投資和生活皆然。也因為在這樣充滿不確定性的當下,這些主動、積極、充滿智慧的故事,讀起來更是激勵人心。──安聯投信執行長 段嘉薇 風險並不侷限於財經界;一個毫無風險的社會或經濟個體讓人無法想像。無論有意識的還是下意識的,人人就是每天都會面臨風險。然而,人們每天使用『風險』這字眼時,它就已經充滿了負面的弦外之音……。──安聯環球投資 (Allianz Global Investors)全球執行長暨全球投資長 文焯彥(Andreas Utermann)

「任何風險,在其猙獰的危險外表,隱藏著成長的內在。一個在巨浪中走過的水手,將更擅長面對驚濤駭浪。要活在最安全的大廈裡,還是要前進危機四伏的森林中?讀讀這本書,想想未來的人生。」 ──華梵大學哲學系教授 冀劍制 作者簡介 波莉‧莫蘭(Polly Morland) 紀錄片工作者、製片及作家,其著作《膽小鬼俱樂部》(The society of Timid Souls)、《如何勇敢》(How to be Brave)不僅佳評如潮,後作更榮獲英國「《衛報》首作獎」(The Guardian First Book Award)提名。波莉‧莫蘭同時也是「人生學校」(The School o

f Life,由著名的英國文化評論家艾倫.狄波頓創立)的教學成員之一。 譯者簡介 侯嘉玨 1980年生於臺北。 天主教輔仁大學經濟系、英國新堡大學筆譯所畢。 曾任中央政府聘用翻譯、富邦投顧全職編輯、國家政策研究基金會助理研究員等。 譯作甚豐,歡迎指教。[email protected] 繁體中文版推薦序 引言 我們還有「做點什麼」的勇氣嗎? 1 冒險一試的兒童遊戲場 「……對孩子來說,能夠犯錯並『生存下來』」──克萊兒聳了聳肩笑著說──這是很重要的。 2 火山下的科學 「…這座火山是人們集體的恐懼。我女兒說,她希望要是火山噴發,我們全都能聚

在一起,不管發生什麼都能一起面對。但那些普遍發生在日常生活中的風險,則是屬於你獨自一人的,它們無法與人共享。」 3 壽司的幸福代價 「我對如何經營餐廳一無所知,對如何經商也是一無所知,我甚至連工作證都沒有。你知道吧,最糟糕的狀況也許就是被遣送回國。」 4 與風險共舞芭蕾 「對我來說,最大的風險,」桃樂絲說,彎下腰來,茫然的把手繞在踝關節後方,「就是傷害的風險。因為你總在把自己推向極限,你會常常面臨不算太過嚴重的抽筋、發炎。那些都只是舞者每日的輕傷而已。」 5 天際線回收者 「…當你遇到這種無拘無束、從高約一百英尺的地方所落下的物事,它的確會對柔軟的人體帶來莫大的傷害。所以,我唯一的興趣就

只在公共安全,…」 6 雷達上的安全距離 當你購買機票,你也買到了委請艾迪‧多藍這類專家來管控風險智慧的這一部份。他們替我們思考,如此一來,我們就能閱讀機上雜誌,還能試圖阻隔踢起椅背的孩童。 7 重力原則 「…你失去了對自己的信任,然後你開始思考,我不想受傷,而且,身為視覺受損的運動員,這對我們來說是非常真實的…」 8 精算可能的未來 那正是因為我們與風險之間周而復始的動態關係,主要在於「我們該如何(理性的、聰明的)做出冒險的決定」與「我們(直覺上、情感上)該怎麼做」兩者之間配置不當。身為人類的我們面對不確定時,有一本偏見與謬論的型錄就會開始發揮作用。 9 待救的生命 紅十字國際委員會

建立起在這種狀況下,人們該當如何才是最安全的行為演練,如克里斯汀所說,這全都是準備「別在錯誤的時間身處錯誤的地方。」 結語 什麼能讓我們洞悉風險?/艾倫.狄波頓 這是屬於我們這時代的書,因為如今我們正在遺忘洞悉風險每每必須在人類進步中所扮演的角色,這是前所未有的。 後記 /伊莉莎白.寇利、文焯彥 致謝 引言 我們還有「做點什麼」的勇氣嗎? 我原本打算以一個毫無風險、英勇無畏的烏托邦世界做為本書的開端,亦即一個無憂無慮的理想黃金國(El Dorado),在那國度裡,沒有任何一件我們所珍視的事情垂吊在一種地獄般的恐怖平衡下,反而是懸浮在一種潔淨無暇、無邊無際的安全泡泡中。情不自禁

的讀者會想起比較細緻的那種科幻小說,或者那些十分講究,而且備受二十世紀末女學者所愛戴的思想實驗(thought experiments)。在現代世界中,這種受歡迎的想法為人們針對風險進行適時、規律的沈思打下基礎。 這若行得通可就棒極了。 但是不然。烏托邦反而很快的轉變成反烏托邦(dystopia),並從反烏托邦變成一團混亂。人們希望這不是因為作家的無能,而是因為完全不可能從人類生活的想像形式中除去風險的觀念。隨你自行嘗試吧,祝你好運,但可別預期你會暢行無阻、一路順遂。 除了棘手的死亡率外──別人曾警告過你,對任何有勇無謀、一路蠻幹而幻想風險並不存在的人來說,那是一種重大的障礙

──風險對我們日復一日的世俗生活何等重要這棘手的議題仍舊存在。這是因為我們並不知道會發生什麼事,而且我們在意這世界存在著什麼樣的風險概念。 風險是好事、壞事? 但近幾年來這有了奇怪的變化。受到許多各式各樣的危險所縱容,身處已開發世界的我們變得喪失了做點什麼的勇氣,或者認為自己已然如此,而且說來古怪,這種想法竟能讓人感到自我實現。我們回溯到早先對於災難、失望感到麻木不仁同時果敢堅強的人們單純吸收了過去世代的悲傷與不幸的那個年代。我們懷念他們以往的恢復力──即便這是我們局部編造出來湊合自己故事的說詞──這意味著,我們傾向不去看他們的辛苦艱難,還有穿越風險的稜鏡後所獲得的勝利。不,我們並

不像遭逢困境與心碎的青少年那樣,感受到自己極大的痛楚遠遠超過先前所經歷過的任何一種心痛,身在現代世界的我們,不知為何,感受到自己擁有風險、對風險的體驗格外強烈。 再者,因為我們世俗的社會已用個體控制的膜拜儀式取代神聖的法令,所以我們是在一張風險暨防護的資產負債表上,獲悉我們全部的人生,以致無可避免的,一旦有事出錯,我們就會反射性的追捕早先就該看出端倪的人,這稱之為「後見偏差」(Hindsight Bias,在事件結果真正揭曉之後,才毫無根據的認為自己應該可以準確預測,「事後諸葛」即為此義。),請容我稍後再向各位說明。 要點在於:就某方面來說,朝著安全推進可能是好的,也真是如此;但若

未經確認,那麼這就會培養出一種錯覺性的熱忱,以致無論風險埋伏何處,它都會杜絕每一種致命的風險,用「危險」(hazard)這個負面的字捏造出不確定性的中立概念。沒錯,你的辭典是會教你「危險」與「風險」(risk)的意思一模一樣,毫無分別,但是別被騙了,它們可不一樣。而且,倘若本書打算著手進行某事,那麼就是解開你對這點的疑惑。 要是我們看得更遠,不單侷限在電視畫面上飛機撞上摩天大樓、銀行員因股價平緩毫無起伏而癱倒辦公桌上,或者孤單的北極熊蹣跚的走在日益縮小的冰山上這些想像出來的風險概念呢?要是我們抱持著一種風險有時可能是件好事的念頭呢?細聲說出來吧,因為在你心裡,你已經知道,人人每天都在冒起

大大小小、數以千計的風險。當你過馬路、上火車、爬山、匆忙下樓、說出選擇、講起善意的謊言、在土司抹上果醬、喝啤酒、禱告、放假、接受工作、彎腰親吻、憤怒甩門、購屋、買書、道別、打招呼,這些行為中,每件都包含若干基本的風險粒子。既然如此,我們最終已經到了可以慶祝這件事實的時候了嗎? 風險的最適點 為了冒險,仔細研究古希臘的倫理道德全集吧,那麼你很快就會瞭解到,古希臘的倫理道德是把重點放在思考風險的基本要素:人類生活中,無論好壞,有多少是取決於人類所無法控制的事情上,還有我們如何合理的期許好男人(或者好女人)能夠駕馭這個事實。亞里斯多德尤其花了一生的時間揶揄幸福人生的概念,只有在追求一個未

必輕鬆就能達到的世界才有意義。沒錯,他倫理道德的核心開啟了「中庸之道」(Golden Mean)的概念;即美德就在於和其伴隨而來的惡行達成某種均衡的狀態,因此勇氣就位在魯莽與膽怯的中點,慷慨就位在奢華與吝嗇的中點,謙遜就位在害羞與無恥的中點等等。 當然,此論述並未把風險隔絕在外。亞里斯多德早在一百五十年前就已提出風險的觀點──而且那不是美德──但本書建議我們借用這位哲學家的模型。假如毫無風險的世界難以想像,同時過於謹慎又可能顯示為令人不快、危機四伏、不用大腦一味只想追求刺激,那麼試想:談到風險,中庸之道可能位於何處?洞悉風險的「最適點」又在哪裡? 重點在於顯然會有瞭解──或者已經學

會──以理性、豐富的方式與風險共處的人,也會有洞悉風險的人。這是一本屬於他們的書,內容描寫他們作何感受、如何思考,的確,還有我們其他人是否也要真的學習洞悉風險,既然冒險家的睿智話語俯拾皆是,那麼咱們何樂不為呢? 1 冒險一試的兒童遊戲場(摘文)小女孩正將一只四吋釘打入木條。她穿著粉紅背心裙、黑校鞋,沒穿襪,就這麼聚精會神使勁捶打著。木條放置在一小段被人以噴漆噴上了些潦草字樣的水泥汙水管上,搖搖晃晃保持著平衡。女孩骯髒的指頭則抓著鋼釘釘身。這把從手工DIY商店所購得的塑膠把手鐵鎚捶了個空,擦過了女孩的拇指邊。她一臉失落,將拇指縮入掌間壓了一會兒,又開始胡亂敲打一番,直到閃亮釘尖所鏤刻的木條上,

另一側出現了一個小小的木雕雕紋。「我在做個東西,」她說,連抬頭看也沒看,就從腳邊地上抓起了一把看似生鏽的鋸子。昨天,有幾個孩子在一處只剩焦炭的火坑上點火,一對表兄弟穿過那處火坑,爭先恐後的往堆成小丘且呈現出蜂巢狀的木頭板架而去。他倆輪流躍過了制高點,落至下方一艘舊船玻璃纖維的船首。他們短暫騰空、踏著陽光,接著才像遠處響起一陣爆炸聲那般高聲歡呼,平安落地。「那會讓你彈起來耶。」一人朝另一人喊著。這艘舊船的防震墊看起來雖不安全,卻好玩極了。實際上應該說太好玩了,好玩到你發現自己也在思索他們有沒有可能也讓你試它一試。不遠處有條小河,河裡似乎滿是垃圾──不少輪胎、一只紅鞋、一捆工業用的纜線圈、一些灰色

沙發墊襯泡棉和一只已經沒了椅座的老舊金屬學生椅。河岸兩側都是高聳的綠樹,有個女孩與男孩正赤腳爬著樹。「媽咪知道我跑出來嗎?」一人問另一人。「我不知道。」其中一人回答,接著兩人繼續爬。

論消費者保護法商品責任及服務責任之可合理期待安全性

為了解決工業用 把手 的問題,作者王勢豪 這樣論述:

本論文使用司法院法學資料檢索系統,在閱讀、整理並分析最高法院及高等法院共超過650筆判決後,發現近15年來,原告以消費者保護法第7條作為請求權基礎之一的裁判數量,大致上呈現逐年增加的趨勢;在這樣的趨勢之下,對於商品責任或服務責任之相關構成要件的研究,應有其實益及必要性。至於本論文之研究主題「消費者保護法之可合理期待安全性」,實務見解對於此一要件在商品責任及服務責任上的操作,分別有其異同之處。在兩者之共同議題方面,首先,針對可合理期待之安全的判斷標準,法院判決文字 大多均以「一般消費者」或「一般社會大眾觀點」作為出發點,來認定系爭商品或服務是否具備消費者保護法第7條修正前的「安全或衛生上之危險

」,或是修法後的「可合理期待之安全性」。第二,實務見解不論是在論述商品責任或服務責任時,常會以「消費者通常合理使用或接受系爭商品或服務」作為消費者對企業經營者主張商品責任或是服務責任之前提要件,並要求消費者須舉證證明自己係合理使用商品或接受服務。然而,此項實務見解實與消費者保護法之相關規定有所扞格,顯然不當地加重了消費者之舉證責任,容有檢討空間;況且,若損害之發生確實是肇因於消費者不當使用商品或接受服務,在民事損害賠償責任的制度設計中,仍有因果關係或與有過失之要件或機制可作為把關,實務見解實在毋須過度甚至不當地強調此一要件的地位或重要性。第三,本論文認為,即使系爭商品通過認證、檢驗,或符合相關

法令規定,僅得作為系爭商品具備可合理期待安全性之參考因素或是最低標準而已;惟若企業經營者若能證明系爭服務確實通過檢驗或符合相關法令規定,應可推斷系爭服務具備可合理期待之安全性。在兩者之個別議題方面,針對商品責任,首先,法院判決常因商品經消費者使用一段時日後始出現缺陷,而排除商品於流通進入市場時即欠缺可合理期待安全性的可能性,或認消費者未能舉證系爭商品於流通進入市場時即欠缺可合理期待安全性,從而駁回消費者關於商品責任之請求。然而,此項實務見解,不但不符合消費者之期待,亦與消費者保護法之相關規定有違,而不當地加重了消費者之舉證責任。第二,本論文認為,當系爭商品在事故中毀損滅失,而無法作為事後鑑定之

客體時,「同款商品」之鑑定結果與「系爭商品」是否具備可合理期待安全性間,僅有負面推論之可能,而無必然之正相關。詳言之,若企業經營者所提出之同款商品的鑑定結果被認為有缺陷,則應可認定系爭商品亦不具可合理期待之安全性;更重要的是,縱使企業經營者所提出之同款商品的鑑定結果被認為是符合標準,亦不必然可認定系爭商品即具備可合理期待之安全性。針對服務責任,首先,法院判決在論述服務責任之可合理期待安全性時,容易與行為人之過失混為一談,法院必須清楚分辨消費者保護法第7條之服務責任與傳統民法上之契約責任或侵權行為責任在歸責事由上的差異,才能避免此一問題。第二,當系爭服務符合同業標準時,固然可認定系爭服務本身確實

具備該同業標準所描述之品質,惟同業標準僅適合作為服務具備可合理期待安全性之「最低標準」,縱使系爭服務與同業標準一致,尚不能當然認為系爭服務即具備可合理期待之安全性。

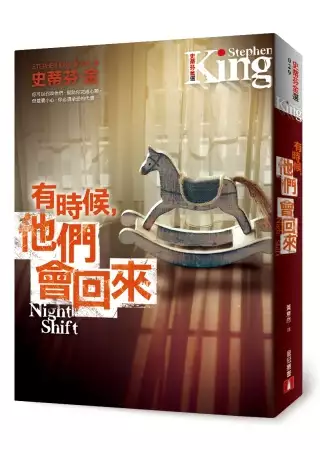

有時候,他們會回來:史蒂芬‧金最膾炙人口的第一本短篇小說集

為了解決工業用 把手 的問題,作者StephenKing 這樣論述:

恐懼,是種克制不了的癮…… 史蒂芬‧金最膾炙人口的第一本短篇小說集! 多篇作品改編拍成電影、電視! 你可以召喚他們,幫助你完成心願。 但是要小心,你必須承受的代價…… 古屋的牆後、地下室的深處、異樣的濃霧間、開著一條縫的衣櫃裡……誰的眼睛正在窺視? 復仇的玩具兵、打密碼的卡車、被血喚醒的燙衣機……或許有某種力量,讓「它們」變成了「他們」? 在四十層樓高的窗台上豪賭、持續糾纏至今的童年意外、讓別人當替死鬼的保證有效戒菸法……最令人著迷的,永遠是難以揣測的人性! 你在許多影視作品中,看到的那些讓人疑神疑鬼、心緒不寧的畫面,原來史蒂芬‧金早在他的第一本

短篇小說集裡就已經淋漓示範。這是一切的原點,也是所有的終點,這本書足以證明史蒂芬‧金是天才,是大師,每一篇都是無可取代的經典! 名人推薦 【精神科醫師.心理治療師.作家】王浩威、【作家‧影評人】但唐謨、【史蒂芬‧金網站站長】林尚威、【小說家‧FHM總編輯】高翊峰、【影評人】楊元鈴、【城堡岩小鎮家族創立人】劉韋廷、【導演】鴻鴻 讚不絕口! 史蒂芬‧金就像一個心理療癒師,他的小說集《有時候,他們會回來》描述了隱身在大自然、外在環境,以及科技文明當中的種種恐懼。如果恐懼無法被了解,我們就無法克服它。史蒂芬‧金的作品,釋放了我們內化的焦慮與恐懼。──作家‧影評人/但唐謨 如果把史蒂

芬‧金的長篇小說比喻成一頓需要時間、全程細細品嘗的法式饗宴,集合了數十個短篇小說的《有時候,他們會回來》就像是一趟充滿驚喜的夜市美食之旅,每一攤(篇)都風味迥異,但只需淺嚐幾口,就能讓人大呼過癮。──史蒂芬‧金網站站長/林尚威 直接使用恐怖、怪異、荒誕、詭異、驚悚,來形容史蒂芬‧金的故事,是薄弱不足的。這本短篇小說集,完全抵達了「令人感覺到……」如此高度上的感知基礎。──小說家、FHM總編輯/高翊峰 你手上的這本《有時候,他們會回來》,堪稱史蒂芬‧金的短篇集中最為經典的一本,更是好萊塢始終取之不盡的恐怖題材之源。──城堡岩小鎮家族創立人/劉韋廷 史蒂芬‧金建立了一個文學流派,

把平常人置入最駭人的情境中……他總能將不可能發生的事寫得異常可怕,讓你忍不住想去檢查大門的門鎖。──波士頓環球報 史蒂芬‧金會將你抓進他的網裡,觸及你毫無抵抗力的內心深處。──辛辛那提詢問報 怪誕恐怖……應該會讓許多人打從心底升起一股寒意。──芝加哥論壇報 無與倫比的想像力!──觀察家報 說故事大師!──洛杉磯時報

濕度敏感元件乾燥用烘烤除濕烘箱技術研究

為了解決工業用 把手 的問題,作者梁益瑞 這樣論述:

本文之主要目的在於針對現行工業用烘烤箱之設計缺失提出改進建議。改進範圍包括烘烤箱內流場氣流分布之均勻性、箱體之絕熱結構以及烘烤除濕一體化設計所需之溫度控制氣流切換閥。當達到元件拆封時間的使用時限,為了排除濕度敏感元件內部的水分,防止其在回流焊製程中,封裝內部破裂造成元件失效,高溫烘烤為效果最好、符合成本的方法。根據目前產業界對於烘烤箱的使用情況,由於箱內氣流易於形成漩渦,只能將烘烤箱依照其氣流的平整性,置放不同分級的元件,並不能有效的使用箱內空間。傳統烘烤箱壁內殼體直接由內至外延伸,高溫也由箱內傳遞至箱體把手,造成人員的傷害。本文針對箱內氣流流場進行研究,利用裝設穿孔板,量測內部流場流速,並

與計算流體力學模擬的流場曲線進行對照。本文藉由熱傳數值模擬探討含有較低熱傳係數材質的壁內結構與傳統結構,比較隔熱效果的差異性。本文亦設計並製作藉由記憶合金與偏壓彈簧的匹配,且利用氣流溫度,控制內部切換氣流閥門的開關。