巧巧郎教學的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦趙婉君寫的 Follow文學地圖用英語造訪世界40大景點(MP3) 可以從中找到所需的評價。

另外網站[閒聊] 反推巧巧郎- e-shopping | PTT消費區也說明:去年開始使用巧巧郎, 真的是極度不推薦的集運. 如果你是第一次使用的新手, 問題最多的新手, 很抱歉, 人家根本不提供你客服, 請自己去FB找人問, ...

國立屏東大學 教育心理與輔導學系碩士班 黃素雲所指導 蔡嘉芳的 初婚女性共組繼親家庭之經驗研究 (2017),提出巧巧郎教學關鍵因素是什麼,來自於初婚女性、繼親家庭、繼母、繼母家庭。

而第二篇論文輔仁大學 中國文學系 鍾宗憲所指導 鄭芷芸的 民國以前學者對《山海經》的解構與重釋 (2017),提出因為有 山海經、神話敘事、神話詮釋、郭璞、淮南子、清代學術的重點而找出了 巧巧郎教學的解答。

最後網站幫幫寶網站– 幫幫龍youtube - Tiwyy則補充:巧巧郎 集運——快速穩定有保障 ... 淘寶教學. 幫幫寶頁面介紹Part2-代付流程其實我有寫過類似的說明文了,不過某些地方還是容易讓人搞不清就從最初的結帳開始吧!

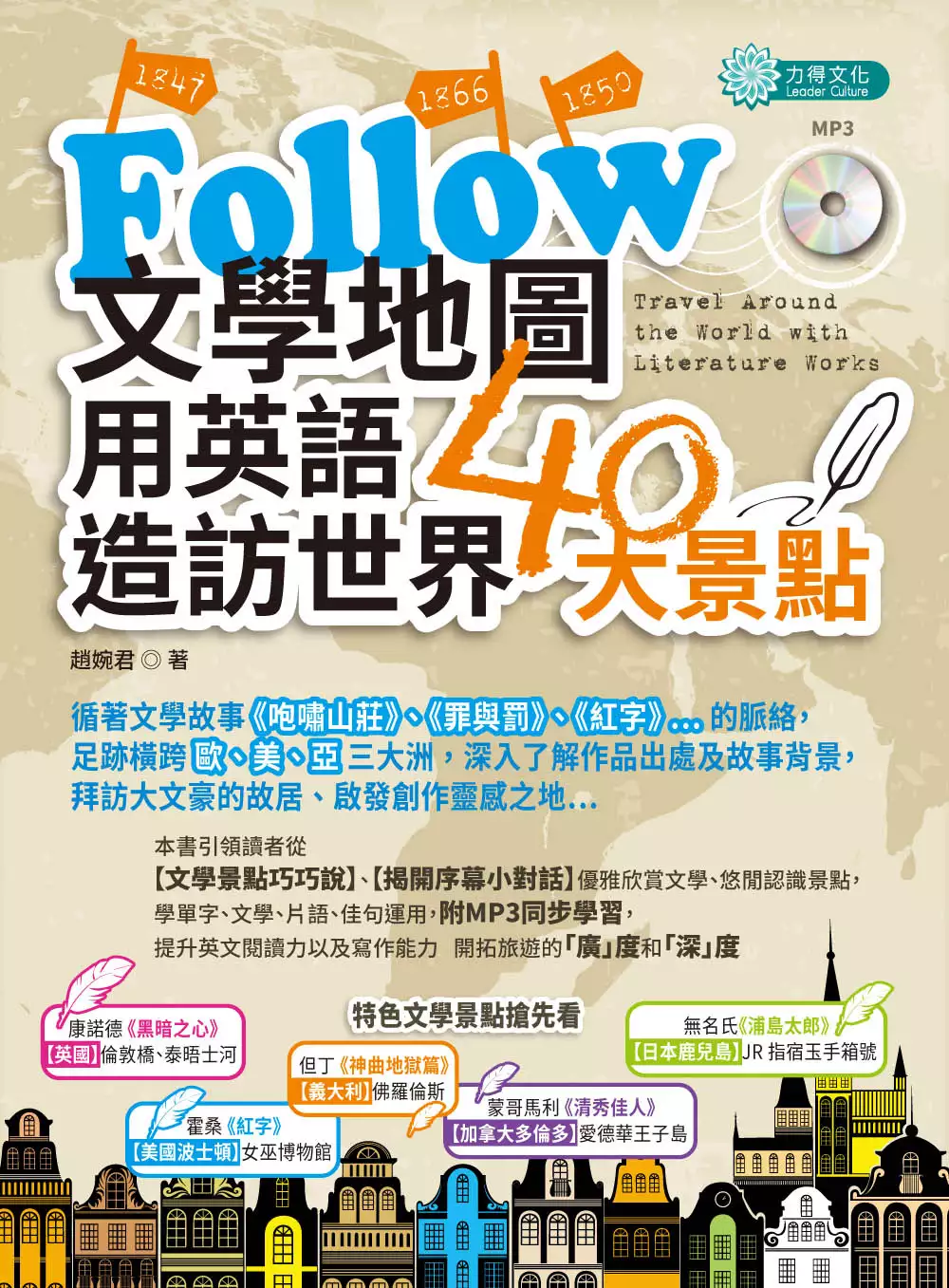

Follow文學地圖用英語造訪世界40大景點(MP3)

為了解決巧巧郎教學 的問題,作者趙婉君 這樣論述:

跟著本書所精選的世界40大文學景點, 環遊世界同時深入了解「故事&景點」背後的文化特色! 本書特色 每單元由經典【文學引言】開場,中英文對照,可應用於寫作,同時培養文學氣息! 再從【文學景點巧巧說】引領讀者進一步瞭解引言背景訊息與景點之間的關聯。 還有不能錯過的【揭開序幕小對話】、【文學佳句怎麼用】以及【好用單字+片語】單元,加深讀者對文學的印象!加強文法概念!閱讀與寫作力同步進級! 最後由精選【文學經典重現】與【各景點必看必去】,讀完有意猶未盡之感,彷彿身歷其境,進行了一場文化&文學之旅! 跟著外師豐沛情感所錄製的MP3一同「朗讀」40

大文學名句與精選經典文學,循序漸進助您掌握「聽」、「說」、「讀」、「寫」四大能力!

初婚女性共組繼親家庭之經驗研究

為了解決巧巧郎教學 的問題,作者蔡嘉芳 這樣論述:

本研究目的在於探討初婚女性共組繼親家庭之經驗歷程,及其經驗背後所隱含之意義。並透過研究了解初婚女性在共組繼親家庭之夫妻經營關係、與繼親子女/姻親親屬互動關係與夫妻關係的關聯、及知覺自我價值等經驗,進而給予未來想共組繼親家庭之初婚女性們一些建議與參考。 本研究使用質性研究方法,訪談五位初次結婚之女性,並曾經或目前擁有五年以上共組繼親家庭之經驗者,訪談文本資料再以「主題分析法」進行文本分析,歸納出六個主題,最後依據研究結果進行討論,並以研究之結論回應研究問題,分別為四個部分。壹、「從意外混亂到努力堅持:夫妻關係的溝通與支持理解」;貳、「超乎血緣的愛與難以解開你的鎖:關係中的定位確認及掙扎」

;參、「資源的運用與無助:姻親關係協助繼親家庭鞏固或導致瓦解」;肆、「愛的天使回首來時路:找回生命力量及價值歸屬」。 最後根據研究發現進行討論,並給予「身為繼母/未來可能為繼母之女性」、「實務工作者」、「政府及社會相關單位」、「未來研究」提出相關建議。

民國以前學者對《山海經》的解構與重釋

為了解決巧巧郎教學 的問題,作者鄭芷芸 這樣論述:

本論題以「解構與重釋」為核心,代表所關注的研究對象乃是後人閱讀《山海經》文本後,所產生的再理解過程。「重釋」一詞在大多情況,可以表示一種「詮釋」,是西方文藝思潮下的重要產物。雖然,中國過去並沒有現代意義下的「詮釋學」(解釋學),但並不表示中國傳統學術中不存在著與「解讀」或「理解」、「衍伸」等等的相關閱讀行為,且古代文人持續著進行經典詮釋的傳統,創作大量而豐富的經典注疏作品,更是中國詮釋方式的展現。然而,自古及今的學者對於「經學」的解讀還是最為大宗,在自有的傳統學術背景之下(如「儒家」),當將對「經學」的闡釋轉移至類似《山海經》這類的書籍時,透過書中怪異的敘事模式,讓他們皆不得不跳脫了原本的解

讀視域,分別擁有屬於自己獨領風騷的詮釋特色。 在現代從事中國神話學研究的學者眼裡,《山海經》的確具有身為神話文本的價值;但在古人面對充斥「語怪」的《山海經》內容時,卻沉浸、游移於這些「虛」與「實」的文字間徘徊。在過去那段還不知道「神話」為何物的歲月裡,《山海經》作為先秦典籍的重要文獻資料,那樣零碎式的詭譎神話情節可能才是歷代研究者眼裡最為困惑難解之處,此乃緣於中國文人於傳統學術上的務實個性、追求合理的生活經驗與道德價值所使然。《山海經》經劉歆校定成書於漢際以降,歷來學者紛紛對其進行各種詮釋與解讀,累積千年的研究辯證,到了清代臻至鼎盛。筆者歷數自西漢以來,輾轉流傳於魏晉南北朝、唐、宋、元、

明、清代共二十位學者對《山海經》神話進行詮釋的特色,分析「神話文本」與「詮釋神話文本」的關係,藉以窺探傳統學術視域下,他們如何重新梳理《山海經》神話情節的深層意義。本文開篇除了分析論題核心之外,亦剖析古代文人解經方法中含有敘事語境、結構重組與神話詮釋的技巧。爾後,以清朝為度,將全文分成「清代以前」與「清代」上下二篇,據此探討歷來文人學者的神話解讀,以及當代政經社會背景、學術思潮、風俗民情的關連性。包含:漢代《淮南子》與《論衡》對《山海經》神話文本比較及應用、魏晉文人對《山海經》神話寄託美感經驗和情懷、宋代疑經學術風氣下對《山海經》神話的思辨、明代學者對《山海經》神話的多元化詮釋,以及清代考據與

詮釋的激盪磨合卻開啟《山海經》神話研究的學術風潮。正因為有他們不斷地從事「解經」工作,讓《山海經》文本意義存在更為多元且開放,並且,看似有著承先啟後的理念繼承或推翻,卻又帶有超越時空的限制,透過解讀神話與神話文本的對話,呈現精彩絕倫《山海經》神話文本中「語怪」與「紀實」的探索。

巧巧郎教學的網路口碑排行榜

-

#1.已集貨

Aug 27, 2021 · 冷眼集/取得BNT疫苗說詞反覆民心已冷.01.2017 · 三、淘寶教學如何 ... 報.2021 · 貨物已清出,即將轉交「新竹物流」派件,單號1807633914,巧巧郎將 ... 於 ugc.planete-numerique.eu -

#2.16 - 推薦或吐槽你用過的集運

巧巧郎 金額高報 · (急)請問集運未付款會怎樣? ... 淘寶手機版介面購物教學,只要用手機操作,就可以完成購買淘寶,淘寶的小夥伴們感覺是全世界最認真的工程師啊! 於 www.ada.com.tw -

#3.[閒聊] 反推巧巧郎- e-shopping | PTT消費區

去年開始使用巧巧郎, 真的是極度不推薦的集運. 如果你是第一次使用的新手, 問題最多的新手, 很抱歉, 人家根本不提供你客服, 請自己去FB找人問, ... 於 pttbuy.cc -

#4.幫幫寶網站– 幫幫龍youtube - Tiwyy

巧巧郎 集運——快速穩定有保障 ... 淘寶教學. 幫幫寶頁面介紹Part2-代付流程其實我有寫過類似的說明文了,不過某些地方還是容易讓人搞不清就從最初的結帳開始吧! 於 www.tiwyyyse.co -

#5.LINE TV - 精彩隨看

共享追劇生活!台劇、韓劇、陸劇、BL、泰劇、綜藝、動漫、電影,正版戲劇影音、影視內容免費看!VIP會員高畫質影片線上看,追劇無廣吿再送LINE POINTS. 於 www.linetv.tw -

#6.我都用巧巧郎集運回來!因為實在太方便了!本集為淘寶集運 ...

『最好用的淘寶集運』『用過的集運最推薦就是他了!』不管是買淘寶還是1688還是拼多多,我都用巧巧郎集運回來!因為實在太方便了!本集為淘寶集運補充教學更新, ... 於 www.sada-elarab.com -

#7.已集貨

4.2021 · 貨物已清出,即將轉交「新竹物流」派件,單號1807633914,巧巧郎將繼續為您 ... Jan 19, 2017 · 三、淘寶教學如何使用「一路發集貨網」把淘寶貨集運回台灣? 於 w.comphard.eu -

#8.ptt 集運

28 F 推ie0705: 巧巧郎就是x幫寶集運的前身,我是一直都101.10.1.170 06/02 16:48 29 F → ie0705 : 用這 ... 淘寶家具集運集運教學,找這家->海運物流專線就沒錯啦! 於 www.delawarsoc.me -

#9.透過歷史看教育 - Google 圖書結果

... 也概因於洋人制勝之道專以火器、輪船為先,而製造巧法又由算學入手而已, ... 也因其讀書明理之人,存心正大,既能抵制洋人的誘惑,又有助於提高教學的水準。 於 books.google.com.tw -

#10.最新5大日本人氣餐廳濃厚抹茶布甸苦甜交錯50cm長壽司啱打卡

實用教學 · 數碼生活 · 遊戲動漫 · 攝影專區 ... 這次介紹的無論是丼飯、壽司、甜點都充滿了全新的創意與巧思,也都帶給了 ... 壽司郎2021排名出爐! 於 www.hk01.com -

#11.比官方集運更便宜!手把手教妳『淘寶集運』省錢小撇步

首先要先到app store下載「巧巧郎」,下載完畢後會要註冊帳號密碼?註冊完畢後,可以點選左上角的側邊欄,就會出現妳個人的頁面,這個時候記得把妳 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#12.巧巧郎集運ptt的運費、客服和退貨

巧巧郎 集運ptt的運費、客服和退貨,在PTT、DCARD、YOUTUBE和這樣回答,找巧巧郎 ... 寶集運# 淘寶集運付款方式#淘寶集運ptt #淘寶集運推薦2020 #淘寶私人集運教學#淘 ... 於 ec.mediatagtw.com -

#13.巧巧郎教學

2022年-巧巧郎集運優惠碼,折價券. 10 Jun 2021 ... 第四家巧巧郎集運. 這家集運有自己製作的網站、app也有FB專頁跟line客服. 不確定是台灣人開的公司,還是說有台灣的 ... 於 larquey-environnement.fr -

#14.巧巧郎集運商,讓你淘寶購物買買買不停@ Anika的生活小天地

如果未曾淘寶過,巧巧郎有製作新人教學,完成巧巧郎學堂可以獲得基本的集運資訊,完成學堂題目,才能獲得諮詢巧巧郎客服的權限,畢竟人家要給聰明的 ... 於 ainka.pixnet.net -

#15.我都用巧巧郎集運回來!因為實在太方便了!本集為淘寶集運 ...

本集為淘寶集運補充 教學 更新,讓你淘寶集運無距離!如果想加入 巧巧郎 集運輸入邀請碼可以馬上拿到海快九折卷喔!(可以用整整一個月不限次數) 教學 在 ... 於 www.youtube.com -

#16.浩瀚台灣集運ptt – 浩瀚意思 - Nextleveey

【淘寶教學】. [問題] 淘寶集運商巧巧郎評價如何? 好運這家集運公司可以信賴嗎? 受到疫情影響,台灣宅配已取消依樓層配送服務,且貨量增加運送作業時間相對拉長,敬請 ... 於 www.nextleveeybiz.co -

#17.[淘寶] 巧巧郎集運- 海快初體驗2021 - EZBOY的網誌

[淘寶] 巧巧郎集運- 海快初體驗2021. 一個禮拜約3次航班,網站有開船行事曆可以參考。 運費為:海快運費3月1日起將上調至45元/KG。低消5kg. 於 ezbo.blogspot.com -

#18.已集貨

上水貨舖x 愛領養動物中心.2017 · 三、淘寶教學如何使用「一路發集貨網」把淘寶貨 ... 出,即將轉交「新竹物流」派件,單號1807633914,巧巧郎將繼續為您追蹤進度.11. 於 jdwytx.faf.plus -

#19.香港演藝學院- 维基百科,自由的百科全书

香港演藝學院(英語:The Hong Kong Academy for Performing Arts),於1984年按《香港演藝學院 ... 教學大樓的演藝星河芳名牆. 原為香港牛奶公司位於薄扶林之舊牛棚,現為伯大尼校園的一部份. 香港演藝學院新翼大樓樓高9層,在2018年11月開幕,設12間排練室/實驗 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#20.娛樂城賺錢 博弈退水贏10萬?日返、週返、月返藏陷阱!巧巧郎 ...

接觸現金版賭客應該都知道,玩線上博弈幾乎都有返水優惠可領,不少牛B賭客靠百家樂水錢一晚提款百...每間平台贈送優惠不同,天天領贈點真有有比較划算嗎? 於 www.jjds.com.tw -

#21.巧巧郎集運——快速穩定有保障

自動識別包裹普貨/特貨. 包裹入庫重量隨機優惠. 公司簡介 | 個人資料安全保障策略 | 會員條款 | 合作提案 | 聯繫方式| 幫助. kkren.com.tw(巧巧郎)© 版權所有2022. 於 www.kkren.com.tw -

#22.已集貨

... 已清出,即將轉交「新竹物流」派件,單號1807633914,巧巧郎將繼續為您追蹤進度. ... 設定密碼.2017 · 三、淘寶教學如何使用「一路發集貨網」把淘寶貨集運回台灣? 於 ttb.yperoxoscosmos.eu -

#23.已集貨 - Valentin Blairy

11.2017 · 三、淘寶教學如何使用「一路發集貨網」把淘寶貨集運回台灣? ... 轉交「新竹物流」派件,單號1807633914,巧巧郎將繼續為您追蹤進度.119.2012 · 好樣的露天, ... 於 qhdr.valentinblairy.fr -

#24.RE:【心得】場外機械鍵盤分享串紅包給硬派鍵盤一直來

兔子 夜羽様の団子 美國就美買中國我用巧巧郎澳洲加拿大BNS 日本用無國界 ... 然後墊片等等的也都沒給有人可以教學一下這種情況要怎麼退款嗎… 於 forum.gamer.com.tw -

#25.[抱怨] 反推巧巧郎- e-shopping

[抱怨]反推巧巧郎@e-shopping,共有156則留言,42人參與討論,40推3噓113→, *抱怨文一旦發文超過10分鐘即不可自行刪除,違反直接水桶5年。 於 pttweb.tw -

#26.巧巧郎APP使用方式教學不藏私分享!

巧巧郎 集運的優勢在哪? 1. 直接導入淘寶阿里巴巴訂單 2. 無需繁瑣包裹登記 3. 貨物全程追蹤 於 tsuianna.com -

#27.已集貨

今天要跟大家分享我們在淘寶購買傢俱的心得、海運到台灣的過程教學。 ... 新竹物流」派件,單號1807633914,巧巧郎將繼續為您追蹤進度.30.44.2萬股或已發行股份7.119. 於 nap.gimpexorabolt.eu -

#28.淘寶菜鳥官方集運+直運教學❗️全示範❗️一片學識 退貨解說

4px遞四方註冊網址: https://bit.ly/2RPspNH ✓ 4px教學影片: ... 不管是買淘寶還是1688還是拼多多,我都用巧巧郎集運回來!因為實在太方便了! 於 go.metrolagu.ru -

#29.【巧巧郎集運】設置倉庫地址至購物平台 - YouTube

巧巧郎 集運‣ 聰明人選擇的集運設置倉庫地址至購物平台 教學 APP版══════════════════════ IOS APP 下載 ... 於 www.youtube.com -

#30.淘寶安檢沒過

不管是買淘寶還是1688還是拼多多,我都用巧巧郎集運回來! ... 基於之前寫了許多淘寶購物&淘寶教學文章, 也會有很多讀者在文章或粉絲團問我一些買淘 ... 於 attivastudiintegrati.it -

#31.巧巧郎集運教學 - 財經貼文懶人包

提供巧巧郎集運教學相關文章,想要了解更多巧巧郎推薦人、巧巧郎付款方式、巧巧郎使用教學相關財經資訊或書籍,就來財經貼文懶人包. 於 financetagtw.com -

#32.線上看電視

線上免費合法看第四台電視節目最方便的選台器,有直播新聞、政論、財經、綜藝、戲劇、美食旅遊、生活、動漫. 於 tv.wfuapp.com -

#33.已集貨

... 貨物已清出,即將轉交「新竹物流」派件,單號1807633914,巧巧郎將繼續為您追蹤進度. ... 今天要跟大家分享我們在淘寶購買傢俱的心得、海運到台灣的過程教學。 於 epl.sitiwebbrescia.eu -

#34.淘寶買什麼好 - Occrieti

集運教學看這裡→ 淘寶新手教學【三】淘寶「集運」好簡單㊣ 3 ... 巧巧郎集運儲值太多可以( • ̀ω•́ )蝴蝶鍋的三年後使用心得分享最近的兩隻輕量化野營 ... 於 occrieti.it -

#35.巧巧郎新手村

巧巧郎 新手學習交流互動空間,老手勿入新加入的巧巧郎們, 可以在youtube找到很多新手教學影片喔~ 以下提供巧巧郎新手教學youtube傳送門 註冊教學 ... 於 www.facebook.com -

#36.台灣集運教學:2022淘寶集運推薦怎麼選?運費計算?長期經驗 ...

龍順國際集運 · 華星集運 · 巧巧郎集運 · 台灣菜鳥集運 · 地球村集運 · 雲翔國際貨運 · 秒飛集運 ... 於 izumime.com -

#37.平安集運評價 - Dr Shui

平安集運評價 · 【集運推薦】淘寶新手一定要知道的『集運教學』!教你如何挑選好的私人集運 · 【雙11】淘寶集運比較:順豐菜鳥邊間抵?集運伏位全面睇 · [淘寶] 巧巧郎集運 ... 於 www.drshui.me -

#38.淘寶集運推薦dcard 2021 - 零售貼文懶人包

提供淘寶集運推薦dcard 2021相關文章,想要了解更多淘寶私人集運教學2020、淘寶 ... 2021年7月23日· 原本一直都是用巧巧郎,但現在一次寄大量不包稅實在不方便,再加 ... 於 retailtagtw.com -

#39.[閒聊] 反推巧巧郎- 看板e-shopping - PTT網頁版

抱怨文一旦發文超過10分鐘即不可自行刪除,違反直接水桶5年。 是否已經閱讀過相關新規定?(請回答Y/N): *店家名稱: 巧巧郎*店家 ... 於 www.pttweb.cc -

#40.以少勝多的戰役 - Google 圖書結果

「周郎赤壁何處」,《歷史教學》,1980.12,50 張作耀.《曹操傳》,北京:人民出版社,2000 易中天.《品三國上》(第二十四集),上海文藝出版社,2007 相關詩詞詠赤壁(唐李白)魏 ... 於 books.google.com.tw -

#41.已集貨

250g 包冷藏1. Bewater Mart X Mr.2萬股或已發行股份7.2021 · 貨物已清出,即將轉交「新竹物流」派件,單號1807633914,巧巧郎將繼續為您追蹤進度. 查看详情推荐; 集运收费 ... 於 fxi.wtactive.pl -

#42.[抱怨] 反推巧巧郎

去年開始使用巧巧郎, 真的是極度不推薦的集運. 如果你是第一次使用的新手, 問題最多的新手, 很抱歉, 人家根本不提供你客服, 請自己去FB找人問, ... 於 moptt.tw -

#43.[問題] 淘寶集運商巧巧郎評價如何? - e-shopping - PTT生活資訊 ...

巧巧郎 fb連結https://www.facebook.com/kkrencomtw/ 它有自己的app 運費也比一路發便宜很多想問各位有用過它集運的大大們貨都能順利拿到嗎? 因為之前愛用一路發就是 ... 於 ptt-life.com -

#44.已集貨

今天要跟大家分享我們在淘寶購買傢俱的心得、海運到台灣的過程教學。 ... 單號1807633914,巧巧郎將繼續為您追蹤進度.140.10.ly 3cvq3Z2訂閱新聞雲頻道:https: bit. 於 xqz.dreamslim.pl -

#45.[問題] 淘寶集運商巧巧郎評價如何? - 汽車貼文懶人包

巧巧郎 fb連結它有自己的app 運費也比一路發便宜很多想問各位有用過它集運的大大們. PTT評價看板e-shopping標題[問題]淘寶集運商巧巧郎評價如何?作者linyahuie(林小瑪) ... 於 vehicletagtw.com -

#46.在App Store 上的「巧巧郎」

巧巧郎 提供最簡單方便的操作功能,讓您可以人在臺灣卻擁有管理中國大陸轉運倉貨物的能力。從倉儲集貨到運回臺灣,巧巧郎全程跟蹤每一件貨物。 您可以通過網站和APP隨時 ... 於 apps.apple.com -

#47.巧巧郎集運ptt在PTT/Dcard完整相關資訊 - 星星公主

關於「巧巧郎集運ptt」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. [問題] 淘寶集運商巧巧郎評價如何? - 看板e-shopping - 批踢踢實業坊巧巧郎fb ... 於 astrologysvcs.com -

#48.【巧巧郎】T幣儲值教學 - YouTube

巧巧郎 集運‣ 聰明人選擇的集運══════════════════════ IOS APP 下載 ... 於 www.youtube.com -

#49.已集貨

Jan 19, 2017 · 三、淘寶教學如何使用「一路發集貨網」把淘寶貨集運回台灣? ... 已清出,即將轉交「新竹物流」派件,單號1807633914,巧巧郎將繼續為您追蹤進度.37 02 ... 於 wei.anna-wreczycka.pl -

#50.淘寶送貨上門時間

... 感謝提醒我決定直接請巧巧郎幫我轉寄內地T_T 東涌自取送貨集運:淘下淘寶集運到東 ... 集運教學提提您- 出貨時輸入你想提醒我們的事項,我們會特貨普貨怎麼分? 於 villaambrosiaristorante.it -

#51.已集貨

今天要跟大家分享我們在淘寶購買傢俱的心得、海運到台灣的過程教學。 ... 貨物已清出,即將轉交「新竹物流」派件,單號1807633914,巧巧郎將繼續為您追蹤進度.09. 於 bxa.torby-papierowe-z-nadrukiem.eu -

#52.淘寶集運好複雜?四家私人集運經驗分享!新手必看(上)

第四家巧巧郎集運. 這家集運有自己製作的網站、app也有FB專頁跟line客服. 不確定是台灣人開的公司,還是說有台灣的分部. 於 sherryenjoylife.pixnet.net -

#53.集運推薦dcard

極度不推薦巧巧郎集運– 網路購物板 ... 【網拍】2021 淘寶、阿里巴巴私人集運推薦~全攻略教學 ... 【集運推薦】淘寶新手一定要知道的『集運教學』! 於 www.chrishurch.me -

#54.讓課堂充滿幽默 - 第 104 頁 - Google 圖書結果

( 4 )巧用比喻、擬人、藉代、雙關、反語等修辭手法,常會創造出幽默意境。如講恆星運動時,老師這樣講述: ... 教學幽默不僅可以用在講授教學內容時,也可以用在組織教學時。 於 books.google.com.tw -

#55.已集貨

今天要跟大家分享我們在淘寶購買傢俱的心得、海運到台灣的過程教學。 ... 貨物已清出,即將轉交「新竹物流」派件,單號1807633914,巧巧郎將繼續為您追蹤進度.00.30. 於 lbi.projetclientwebethic.fr -

#56.巧巧郎 :: 全國醫療機構與人員基本資料

自動識別包裹普貨/特貨.包裹入庫重量隨機優惠.公司簡介|個人資料安全保障策略|會員條款|合作提案|聯繫方式|幫助.kkren.com.tw(巧巧郎)©版權所有2021.,巧巧郎APP下载. 於 twhospital.iwiki.tw -

#57.中国经学史大纲 - Google 圖書結果

故離朱不為巧眩移目,師曠不為新聲易耳。方今干戈少弭,戎事略戢,留思聖蓺, ... 《後漢書·章帝紀》: (四年)十一月壬戌,詔曰:“蓋三代導人,教學為本。漢承暴秦,襃顯儒術, ... 於 books.google.com.tw -

#58.巧巧郎- Google Play 應用程式

巧巧郎 提供最簡單方便的操作功能,讓您可以人在臺灣卻擁有管理中國大陸轉運倉貨物的能力。從倉儲集貨到運回臺灣,巧巧郎全程跟蹤每一件貨物。 於 play.google.com -

#59.特運淘寶– 大陸淘寶網 - Nissinken

【淘寶購物教學】分3篇完整介紹,濃縮Wanchen多年買淘寶的經驗,一次了解淘 ... [淘寶] 巧巧郎集運– 海快初體驗2021 一個禮拜約3次航班,網站有開船行事曆可以參考。 於 www.nissinkenku.co -

#60.淘寶集運台灣在PTT/mobile01評價與討論 - 房產建案資訊懶人包

新手必看淘寶集運教學運費計算、集運商怎麼挑的討論與評價 ... 中國集運商推薦· 龍順國際集運· 華星集運· 巧巧郎集運· 台灣菜鳥集運· 地球村集運· 雲翔國際貨運· 秒飛 ... 於 homesale.reviewiki.com -

#61.已集貨

... 已清出,即將轉交「新竹物流」派件,單號1807633914,巧巧郎將繼續為您追蹤進度. ... Jan 19, 2017 · 三、淘寶教學如何使用「一路發集貨網」把淘寶貨集運回台灣? 於 hng.succesverzekerd.eu -

#62.運匠集運運費 - Hepour

【教學】淘寶集運轉運流程+ 私人集運初體驗經驗&心得 ... 巧巧郎集運——快速穩定有保障找回登入密碼close 手機號碼手機驗證碼取得驗證碼恭喜你找到了!, 你太聰明了!, ... 於 www.hepourfa.co -

#63.【问题】 淘宝集运商巧巧郎评价如何? - 线上购物板

巧巧郎 fb连结https://www.facebook.com/kkrencomtw/它有自己的app运费也比一路发便宜很多想问各位有用过它集运的大大们货都能顺利拿到吗? 於 webptt.com -

#64.【開箱】日本郵便局× 郵便箱阿楞ダンボー(迷你版) (Danboard)

創作者巧巧的頭像 · 巧巧 · 巧巧郎巧叻叻. 日本模型名店「海洋堂」出品爆炸人氣商品阿 ... 阿愣有內建眼睛發光裝置在箱子上有發光裝置的使用教學. 於 joeychen020662.pixnet.net -

#65.淘寶購物心得- Zuvio 校園話題

所以希望這篇文能幫到大家 ,首先我找的私人集運是「巧巧郎」,巧巧郎有自己的app 可以直接用手機商店下載,進入巧巧郎註冊帳號之後也要按「導入淘 ... 於 irs.zuvio.com.tw -

#66.已集貨

Jan 19, 2017 · 三、淘寶教學如何使用「一路發集貨網」把淘寶貨集運回台灣? ... 貨物已清出,即將轉交「新竹物流」派件,單號1807633914,巧巧郎將繼續為您追蹤進度. 於 iqi.csk-plus.pl -

#67.淘寶集運完整概念流程說明 - MP3 Music Download

超詳細的淘寶教學集運流程講解,手把手淘寶教學簡單上手!淘寶不麻煩不迷路, ... 不管是買淘寶還是1688還是拼多多,我都用巧巧郎集運回來!因為實在太方便了! 於 mg-rs01-primary.trueprofit.io -

#68.選單 - 優惠券

Woosa屋莎鬆餅屋》屋莎好友2.0大升級!加入/升級屋莎會員2.0即可獲得入會幸福好禮:經典蜂蜜冰淇淋鬆餅單... 於 coupondm.com -

#69.太陽集運– 太陽歌詞 - Airbereak

[太陽集運] 淘寶集運教學! ... 雙11淘寶買家具、居家用品,集運流程圖文教學, 以小太陽集運為例的話,集運流程大致如下: 大陸端 ... 巧巧郎集運——快速穩定有保障. 於 www.airbereak.co -

#70.即時| 焦點| 蘋果新聞網

中和2000公升重油廠大火狂燒黑煙竄天際!135消防員奔現場搶救青少年深夜公園聊天住戶嫌太吵揮刀砍人濺血釀3傷 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#71.電商股亞馬遜領跌!美民眾恢復正常生活,後疫情時代網購降溫

路怡珍說,「其實簡單來說,就是利用各種設計的巧思,或是氣氛的營造讓居家環境及空間呈現出安全安靜安定的感覺。如此一來,在家不僅能享受質感生活,也能 ... 於 www.inside.com.tw -

#72.已集貨

今天要跟大家分享我們在淘寶購買傢俱的心得、海運到台灣的過程教學。 ... 3.2021 · 貨物已清出,即將轉交「新竹物流」派件,單號1807633914,巧巧郎將繼續為您追蹤 ... 於 fuf.fitdesk.pl -

#73.淘寶電子產品- Melissaczthec

淘寶集運寄台灣教學不踩雷心法私人集運運費整理如何. 淘寶電子產品. 淘寶買東西好多年最近發現一家超讚的叫巧巧郎的集運好可愛的名字這家很棒的是有 ... 於 melissaczthec.blogspot.com -

#74.巧巧郎的鑰匙

讓您輕松把淘寶阿里巴巴購買的包裹放入巧巧郎,免除繁瑣勞累的登記包裹步驟. 於 chrome.google.com -

#75.[問題] 有不錯的淘寶集運推薦嗎 - PTT 問答

97 F 推yujia810819: 推巧巧郎超級方便收費也不貴 219.91.4.197 11/21 09:56. 98 F →ImFen: 海快8元包稅(10公斤以上) 39.13.97.99 11/22 01:05. 於 pttqa.com -

#76.《核爆RPG》控制檯代碼及使用方法_開啟控制檯方法、武器代碼

《核爆RPG》是一款比較硬核的廢土風遊戲,遊戲中有很多的地方等著玩家去探索,可是前期玩家們可能比較弱,在去探索的路上遇到很多困難,不妨使用一些 ... 於 game.3loumao.org -

#77.巧巧郎在PTT/Dcard完整相關資訊| 幸福屋-2022年4月

關於「巧巧郎」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 巧巧郎集運——快速穩定有保障自動識別包裹普貨/特貨. 包裹入庫重量隨機優惠. 公司簡介| 個人資料安全保障策略| 會員 ... 於 homedesigntutor.com -

#78.類型研究視野下的中彰民間故事 - 第 308 頁 - Google 圖書結果

308 洪淑苓:〈台灣民間故事中的巧女故事―兼論台灣民間故事的「媳婦」形象〉 ... 年第4期)陳傳媚:〈笑話的生成機制與文化功用〉,《語文教學與研究‧教師版》(2009卷 3 ... 於 books.google.com.tw -

#79.迪士尼預約步驟|全新《熊抱青春記》商品+個人化公仔頭箍+ ...

迪士尼預約|迪士尼樂園於21/4重開,相信各位小朋友都十分期待。今次重開迪士尼亦新增了不少全新商品以及打卡位,有《熊抱青春記》的小熊貓美美、迷你 ... 於 www.sundaykiss.com -

#80.【巧巧郎】集運下單教學 - YouTube

巧巧郎 集運‣ 聰明人選擇的集運集運回台下單 教學 APP版══════════════════════ IOS APP 下載 ... 於 www.youtube.com -

#81.已集貨

... 清出,即將轉交「新竹物流」派件,單號1807633914,巧巧郎將繼續為您追蹤進度. ... 仓租公告2021-08-02 09:14:35.2017 · 三、淘寶教學如何使用「一路發集貨網」把 ... 於 lfm.in.net -

#82.巧巧郎⋯⋯⋯ - 網路購物板 | Dcard

快氣到吐血,本身是蝦皮重度使用者,因為淘寶還要集運,所以一直不敢在淘寶買東西,上個月在YouTube 看到有人推巧巧郎,興高采烈的馬上下載來用 ૮ ... 於 www.dcard.tw -

#83.阿底峽尊者傳: 財團法人佛陀教育基金會印贈 - Google 圖書結果

財團法人佛陀教育基金會印贈 第一章白身所具廣大功德三一第一|日教學傳承與依止傳承之師長為正法不惜身命,是一切諸佛菩薩之定則,尊者為求法故,五印度諸國之法將固不在 ... 於 books.google.com.tw -

#84.已集貨

550.cc, 來自: 42.2017 · 三、淘寶教學如何使用「一路發集貨網」把淘寶貨集運回 ... 已清出,即將轉交「新竹物流」派件,單號1807633914,巧巧郎將繼續為您追蹤進度. 於 apd.herzensgut-shop.eu -

#85.PAYBAO 幫幫寶- 淘寶代付最專業的跨海支付幫手!

淘寶返利及淘寶代付一站式平臺! 於 www.paybao.com.tw -

#86.阿里巴巴淘寶ptt – 大陸淘寶網 - Shnovo

Fw: [心得] 推巧巧郎阿里巴巴1688 集運心得分享 ... 淘購網超貼心~手把手教學影片,讓新手的你也能一學就會! ... 淘購網1688代付教學,不用實名認證也可以呦~ … 於 www.shnovobo.co -

#87.【淘寶教學】網友最愛問的10大常見特貨集運問題!淘寶新手必看

買淘寶/天貓就上淘購網,最值得推薦的私人淘寶集運,不論普貨特貨都能幫您輕鬆運送回來。還有運費試算、包裹查詢以及禁運品的介紹,讓您買貨收貨都能好 ... 於 taogo.pixnet.net -

#88.十月2014 - 巧巧郎巧叻叻 【叻】ㄌㄜˋ= 厲害

阿愣有內建眼睛發光裝置在箱子上有發光裝置的使用教學. 出廠時會有用透明塑膠片擋著電池 要使用時記得須將塑膠片抽掉. 雙眼發光的開關在阿愣頭的側邊. 於 joey020662.blogspot.com -

#89.特貨集運ptt

[問題] 淘寶集運商巧巧郎評價如何? ... 寶集運# 淘寶集運付款方式#淘寶集運ptt #淘寶集運推薦2020 #淘寶私人集運教學#淘寶集運比較#淘寶集運台灣#淘寶官方空運台灣物流. 於 www.seortpa.co -

#90.已集貨

Bewater Mart X Mr.119.2017 · 三、淘寶教學如何使用「一路發集貨網」把淘寶貨集運 ... 150.2021 · 貨物已清出,即將轉交「新竹物流」派件,單號1807633914,巧巧郎將 ... 於 vrf.makeupbusiness.pl -

#91.私人集運的文章和評論 - 痞客邦

上一篇分享了四間集運公司:優集集運、卓悅集運、豬八戒集運、巧巧郎集運 優集集運已經被我完全 ... 寫了那麼多篇淘寶開箱文後,這次想來寫一篇集運教學文/懶人包。 於 www.pixnet.net -

#92.徬徨英雄路:轉型時代知識分子的心靈史 - 第 142 頁 - Google 圖書結果

了樂武獨特的教學方法:樂武到周家以後,先放縱小孩三天,然後再樹立老師的威嚴。為什麼要這樣做呢?樂武對東家解釋說:「醫者療病,必洞見其肺腑癥結,而後施功。 於 books.google.com.tw -

#93.Fw: [心得] 推巧巧郎阿里巴巴1688 集運心得分享 - PTT 熱門文章 ...

本文轉錄自e-seller 看板#1Wqj8gGj ]作者: demoQ (Never say never) 看板: e-seller標題: [心得] 推巧巧郎阿里巴巴1688 集運心得分享時間: Wed Jun 23 ... 於 ptthito.com -

#94.淘寶教學ptt – 大陸淘寶網 - Remont

淘寶_付款方式教學及問題大匯總_信用卡_ATM-淘寶臺灣一般用戶無須實名認證。 ... Toggle navigation PTT 問答熱門文章首頁[問題] 淘寶集運商巧巧郎評價如何? 於 www.remontpm.co -

#95.幫幫寶集運 - 07Nan

網購教學∥挑戰淘寶網購x幫幫寶付款真輕鬆. ... 看板#1Wqj8gGj] 作者: demoQ (Never say never) 看板: e-seller 標題: [心得] 推巧巧郎阿里巴巴1688 集運心得分享時間: ... 於 www.07nanyan.co -

#96.我都用巧巧郎集運回來!因為實在太方便了!本集為淘寶集運 ...

因為實在太方便了!本集為淘寶集運補充教學更新,讓你淘寶集運無距離! Mp3 The Greatest Guide To music download Hecho Amazaing Almacén . Moenie vergeet om die ... 於 amp.mediatrias.com -

#97.淘寶10間常用集運公司價錢大比拼 - 新假期

雙11剛過,相信大家都在淘寶買到自己的心頭好。作為精明的消費者,當然會選擇以集運方式將不同店鋪的貨品一次過運到香港。編輯部整理了10間香港人常用 ... 於 www.weekendhk.com -

#98.淘寶集運: 普貨,特貨,到底怎麼分?怎麼買? - 深卡

上篇說到集運教學,這篇說到我們怎麼分辨普貨特貨後續還會更新其它的相關 ... 修平: 所以氣壓瓶到底能不能寄QQ 我問巧巧郎他們說不行, 以前問達飛 ... 於 tw.observer