巴博斯邁巴赫的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦LaurenceFreeman寫的 我心裡的光:基督徒默禱的練習指引 和林豪鏘的 鏘鏘詩輯:一躍而起的安靜音律都 可以從中找到所需的評價。

另外網站巴博斯官网 - Icvs也說明:河南巴博斯生物科技有限公司(原河南华威化学有限公司)是一家集研发、生产、 ... 巴博斯改装最多的品牌为车,每年改装超过1万辆,同时也改装迈巴赫等其他汽车品牌。

這兩本書分別來自星火文化 和斑馬線文庫有限公司所出版 。

輔仁大學 跨文化研究所比較文學與跨文化研究博士班 簡瑛瑛所指導 林昱辰的 賈木許電影美學之傳承與反動 (2021),提出巴博斯邁巴赫關鍵因素是什麼,來自於賈木許、紐約學派、影響研究、跨藝術研究、抽象表現主義、日常美學。

而第二篇論文國立臺中教育大學 語文教育學系碩博士班 馬行誼所指導 劉為忠的 修辭場閱讀的理論研究 (2021),提出因為有 修辭場閱讀、修辭元素、修辭場、修辭信息的重點而找出了 巴博斯邁巴赫的解答。

最後網站在骗子经济中幸存 - Google 圖書結果則補充:除了威斯巴登的夏华(Schufa)公司(收集有几乎所有银行储户的诚信信息)、许多私营问讯处如设在诺尔斯市的联合信贷改革公司、像舒博公司一样的地址出版社之外, ...

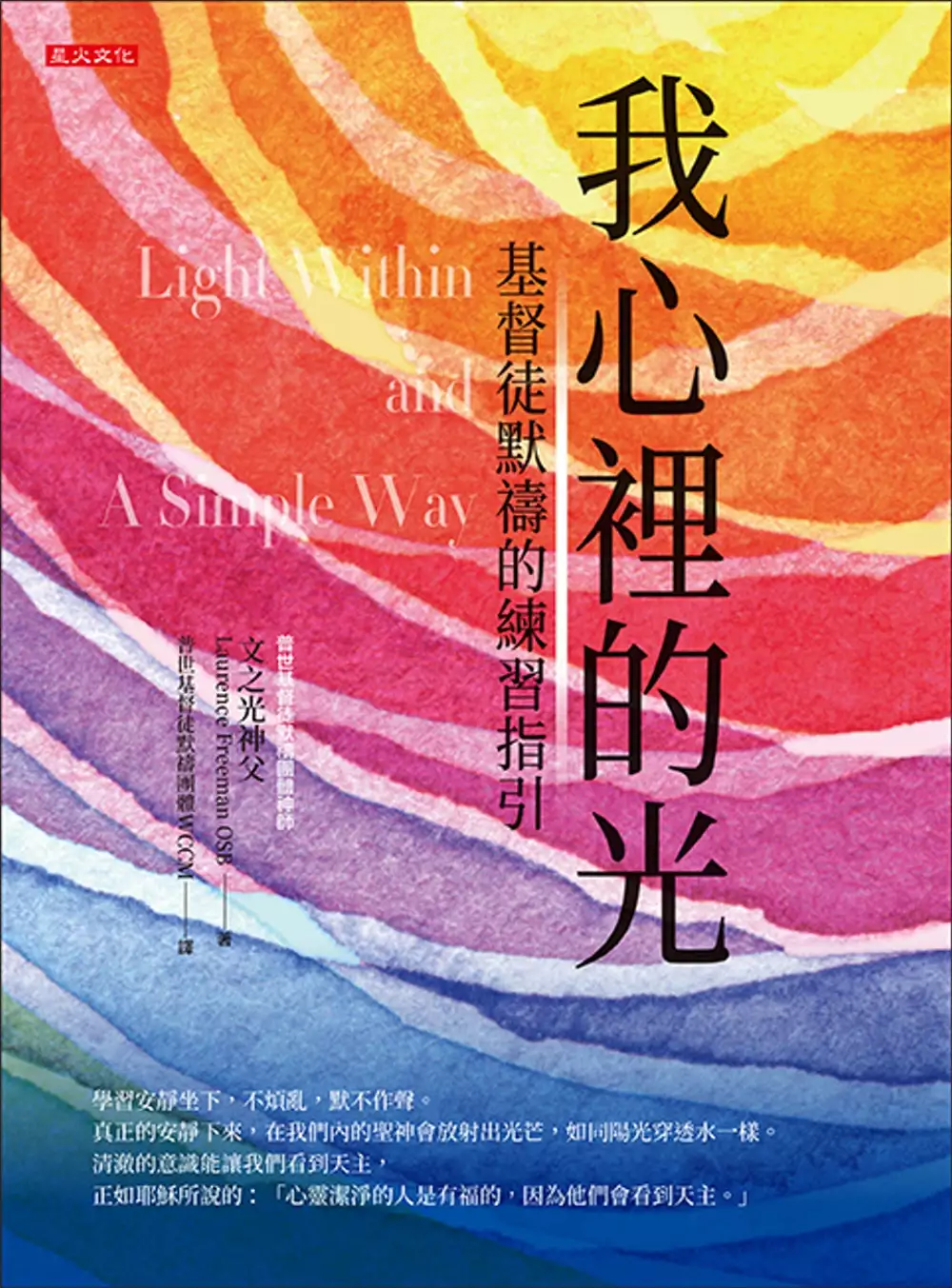

我心裡的光:基督徒默禱的練習指引

為了解決巴博斯邁巴赫 的問題,作者LaurenceFreeman 這樣論述:

本書要介紹的祈禱方式,是基督教會古老的傳統,在東正教會保留得最為長久,就是在心裡念短誦。本書作者文之光神父承續了由若望‧邁恩神父重振的基督徒默禱方式,在世界各地推廣這個祈禱方式,在亞洲的印度、新加坡、泰國、香港、菲律賓、澳洲、紐西蘭以及歐洲的英國、義大利、愛爾蘭、法國、德國…等地都已成立普世基督徒默禱團體,實踐並推廣這個祈禱方式。 ◎默禱不是什麼都不說,而是默念很短的一句話、甚至一個詞而已。這是最簡單的祈禱方式。 ◎很多人反對默禱,是認為這太簡單了,只要反覆默念「一個字」。 ◎ 開始默禱時,還會有個大哉問:「要做多久呢?」 你常會自問:「我還要繼續嗎?值得嗎?」

各種類似的問題層出不窮,「我是做這種默禱的人嗎?」、「這適合我嗎?」或是「為何我沒有感覺進步?」你的好友可能會告訴你:「你知道嗎?你現在比半年或一年前更容易相處。」然而,你絲毫沒有「感覺到」有什麼特別的改善,因而自忖:「為什麼我無法感受到?」 ◎上一個問題的大白話是問:「多久能見效?」答案有一部分在此:默禱的方法幫助我們轉化與重生,每次靜坐祈禱時,我們就改變了,我們跟以前不一樣了。每次默禱時,我們「重生」,猶如新約中所描述的轉化經驗,也就是脫去舊我換成新我。因此,福音處理人心最深層的需求,無論我們的宗教信仰或是神修的成熟度為何,我們都有改變的需求,因為除非我們改變,否則無法成長;除非成

長,我們無法真的活得有意義或喜樂。成長的意義是走向不認識的地方,因而必須捨棄舊我。 當我們念短誦時,我們「不能」想到自己,如果冒出來這些關於自己的雜念,不要試圖壓制,就讓這些意念扶起來再沉下去。在默禱中,我們既不思考自我,也不想到聖化,我們於是會遠離自我。因此重要的是,在旅程中的每一階段,特別是在開始時,能瞭解「練習」默禱比「理論」還重要。如果你企圖發展一套周全的默禱理論,那會花你一輩子的時間,你永遠不會定下來操練。 默禱練習開始時輕而易舉,可是很吃耐力:每天要默禱兩次。大部分的人在旅途中要加快腳步追上,因此在這條旅程上極需要獻出時間與忠信。默禱的時間內,必須決然地單純,專心致

力於短誦的純樸。靜坐、身體挺直、放鬆,但要懷著虔敬與警覺的心,找個舒服的坐姿,但是也不可太舒適。之後,輕輕閉上眼睛,臉部放輕鬆,開始念短誦。 我們建議你念「Maranatha」,這是阿拉美文,意思是「主,請來」。在你心靈的深處默念,專心念。在整個默禱時間,以純樸與忠信的心念短誦。默禱需費時修煉,不需進階的訓練,只要每天默禱兩次,靜坐念短誦,好好操練,你就能邁向靜默之徑。 名人推薦 原文書推薦者 小提琴家 耶胡迪.梅紐因

巴博斯邁巴赫進入發燒排行的影片

☞〈我叫伊格言,這不是我的本名──保羅奧斯特《紐約三部曲》〉全文連結:https://www.egoyanzheng.com/single-post/2020/02/08/%E6%88%91%E5%8F%AB%E4%BC%8A%E6%A0%BC%E8%A8%80%EF%BC%8C%E9%80%99%E4%B8%8D%E6%98%AF%E6%88%91%E7%9A%84%E6%9C%AC%E5%90%8D%E2%94%80%E2%94%80%E4%BF%9D%E7%BE%85%E2%80%A7%E5%A5%A7%E6%96%AF%E7%89%B9%E3%80%8A%E7%B4%90%E7%B4%84%E4%B8%89%E9%83%A8%E6%9B%B2%E3%80%8B

☞IG:https://www.instagram.com/egoyanzheng/

☞請記得按讚、留言、分享、訂閱、小鈴鐺喔。

#保羅奧斯特 #紐約 #文學

─────

你相信自己是個特別的人嗎?還是你認為,每個人都有自己的獨特之處?真是這樣嗎?這是本集的主題,來自伊格言老師的文章〈我叫伊格言,這不是我的本名──保羅‧奧斯特《紐約三部曲》〉。你可以在影片下方的頻道資料處找到全文連結。

美國作家保羅‧奧斯特(Paul Auster)的《紐約三部曲》由〈玻璃城市〉、〈鬼靈〉與〈禁鎖的房間〉三部中篇所構成,〈禁鎖的房間〉為壓卷之作。小說以第一人稱「我」作為敘事者;故事環繞著「我」與失蹤的童年摯友范修展開。作者奧斯特刻意隱去了「我」的名字──讀者們只知道「我」是小說中向讀者訴說故事的人,但並不知道「我」的具體姓名。請注意:這件事有著關鍵性的意義。

故事描述「我」的童年摯友──天才作家范修留下了兩大箱作品手稿,拋下美麗動人且即將臨盆的妻子蘇菲,突然消失於茫茫人海之中。這極可能是個預謀,因為「我」和范修長大後其實早已失聯許久,唯一可知的共同點是,二人同為作家。當時「我」寫作事業堪稱順利,是個小有名氣的雜文作者,被視為「評論界的明日之星」。然而儘管頗受器重,「我」可不見得那麼瞧得起自己。他是這樣說的:

剛開始,我也期待自己成為偉大的小說家,能寫出撼動人心的作品。隨著時間的流逝,我漸漸明白,這個可能性越來越小。我並沒有與生俱來的天賦,可堪寫出曠世巨著。有時候我甚至會告訴自己,放棄這個春秋大夢吧!就這樣繼續寫些雜文,容易多了。賣力一點,一篇接著一篇,好歹可以餬口飯吃。

我還不到三十歲,卻已經小有名氣,也開始寫作詩與小說的評論。電影、舞台劇、藝術展、音樂會、書,甚至球賽,都有人來找我寫評論。世人給我的評價是「評論界的明日之星」,但在我的內心,我覺得自己心態老邁,而且江郎才盡。我所做的,不過是一些無用之物。好像一盤散沙,風一吹,就會灰飛煙滅。

伊格言分析:這些關於「我」的背景細節設定其實意味深長──一位覺得自己一輩子寫不出偉大作品,高不成低不就的作家。在此,「我」的「個體殊異性」在這樣的身份設定中被徹底壓縮,成為幾何上無體積無重量的一個點。對,我們其實並不特別;這世上絕大多數的人,很可能都不特別。事實無比殘酷:只有極少數人具有驚人的才能。絕大多數的人都是平庸的,他們的生命歷程也難免平庸;只有極少數人能夠匿逃於食之無味棄之可惜的平庸命運之外。

─────

伊格言,小說家、詩人,《聯合文學》雜誌2010年8月號封面人物。

著有《噬夢人》、《與孤寂等輕》、《你是穿入我瞳孔的光》、《拜訪糖果阿姨》、《零地點GroundZero》、《幻事錄:伊格言的現代小說經典十六講》、《甕中人》等書。

作品已譯為多國文字,並於日本白水社、韓國Alma、中國世紀文景等出版社出版。

曾獲聯合文學小說新人獎、自由時報林榮三文學獎、吳濁流文學獎長篇小說獎、華文科幻星雲獎長篇小說獎、中央社台灣十大潛力人物等;並入圍英仕曼亞洲文學獎(Man Asian Literary Prize)、歐康納國際小說獎(Frank O'Connor International Short Story Award)、台灣文學獎長篇小說金典獎、台北國際書展大獎、華語文學傳媒大獎年度小說家等獎項。

獲選《聯合文學》雜誌「20位40歲以下最受期待的華文小說家」;著作亦曾獲《聯合文學》雜誌2010年度之書、2010、2011、2013博客來網路書店華文創作百大排行榜等殊榮。

曾任德國柏林文學協會(Literarisches Colloquium Berlin)駐會作家、香港浸會大學國際作家工作坊(IWW)訪問作家、中興大學駐校作家、成功大學駐校藝術家、元智大學駐校作家等。

Readmoo專訪1:如果在YouTube,一個小說家

https://news.readmoo.com/2020/01/07/200107-interview-with-egoyan/

Readmoo專訪2:那些關於孤寂的問題,以及......

https://news.readmoo.com/2019/03/21/190321-lonelieness/

────

小說是什麼?我認為,好的小說是一則猜想──像數學上「哥德巴赫的猜想」那樣的猜想。猜想什麼?猜想一則符號系統(於此,是文字符號系統)中的可能真理。這真理的解釋範圍或許很小,甚至有可能終究無法被證明(哥德爾的不完備定理早就告訴我們這件事);但藝術求的從來便不是白紙黑字的嚴密證明,是我們閱讀此則猜想,從而無限逼近那則真理時的智性愉悅。如若一篇小說無法給我們這樣的智性,那麼,它就不會是最好的小說。

是之謂小說的智性。───伊格言

賈木許電影美學之傳承與反動

為了解決巴博斯邁巴赫 的問題,作者林昱辰 這樣論述:

摘要本論文包含對於紐約學派(New York School)藝術與詩學的討論,以及該學派對於美國獨立電影導演吉姆・賈木許(James Roberto “Jim” Jarmusch,1953-)作品的影響,論文旨在耙梳紐約學派詩學之成立與成就,進而透過比較文學方法說明紐約學派詩學如何影響賈木許的電影內容,再說明其電影又如何在受紐約學派詩學影響下,透過電影語言與敘事達成並且延伸與紐約學派詩藝傳統之互文,表現出紐約學派注重「日常」與視覺藝術互動的跨文本性,得以實踐該詩藝的跨文類美學,並對現代快速資本社會提出質疑與反動。本論文主要研究的問題有三:(一)是關於紐約學派與視覺藝術的互文問題,即紐約學派如

何在視覺藝術中再現詩意與又如何在文學中呈現視覺。(二)是紐約學派的詩學又是如何融入並影響賈木許的電影。(三)則是藉由研究賈木許的電影,檢視融入紐約學派風格的賈木許電影如何呈現慢而反動的美學觀。本文將先最後透過影響研究方法與互文性理論來檢視紐約學派與其他文學與視覺藝術的互文關係,在檢視詩與畫之間的影響與風格手法的類比後,以法國馬克思主義哲學家和社會學家,列費維爾(Henri Lefebvre)日常生活與空間關注的理論,以日常研究的角度檢視賈木許這種關心日常的電影中的詩學觀,以及這樣的電影帶給了觀眾怎樣的視聽體驗。紐約學派的詩學是從藝術語言到日常語言的過程,但文字在愈趨白話而描寫之主題愈近日常的表

象背後,其實得見紐約學派一路受超現實主義、抽象表現主義與普普藝術甚至六〇年代電影文化等美學觀點之影響,將視覺藝術觀點帶入美國文學傳統,於此同時仍崇尚高度藝術性。紐約學派的詩學受到一九五、六〇年代在文學藝術風潮上由高端藝術(high-art)往普羅大眾都能一窺究竟的普普藝術(pop-art)轉變的影響而往個人化、日常化發展,而此轉變帶來的其實是更多文藝題材與探討議題的可能。求學時期的賈木許在哥倫比亞大學學習英語和美國文學,當時包括第一代紐約學派詩人肯尼思・柯赫(Kenneth Koch)、大衛・夏皮羅(David Shapiro)等人都在該校任教,同時也影響了當時想成為詩人的賈木許。賈木許的電影

美學自此受到紐約學派的影響,而重視對於日常的關心。一九八〇年拍攝第一部電影《長假漫漫》(Permanent Vacation)以來,投身電影已超過四十年的賈木許至今共拍攝十七部電影,因其作品數十年來堅持獨立製作,免受商業市場牽制,而得以保有個人身為「電影作者」之特性而受到評論者注意,作品並獲得眾多影展與電影競賽獎項,二〇一六年賈木許以「詩」為主題拍攝長片《派特森》(Paterson),並請紐約學派詩人朗・佩吉(Ron Padgett)為電影創作詩作,明白地體現了紐約學派對他創作的啟示。本文受此電影啟發,將紐約學派詩藝與賈木許電影美學之間的關係作整理與連結,從跨藝術研究與影響研究的基礎出發,首先

探討紐約學派所受的影響,再行探討紐約學派的特色與這些特色如何與賈木許的電影互文,最後討論受此影響而成就的賈木許電影作品之意義,為理解電影與詩作之間的影響與互文做出貢獻。

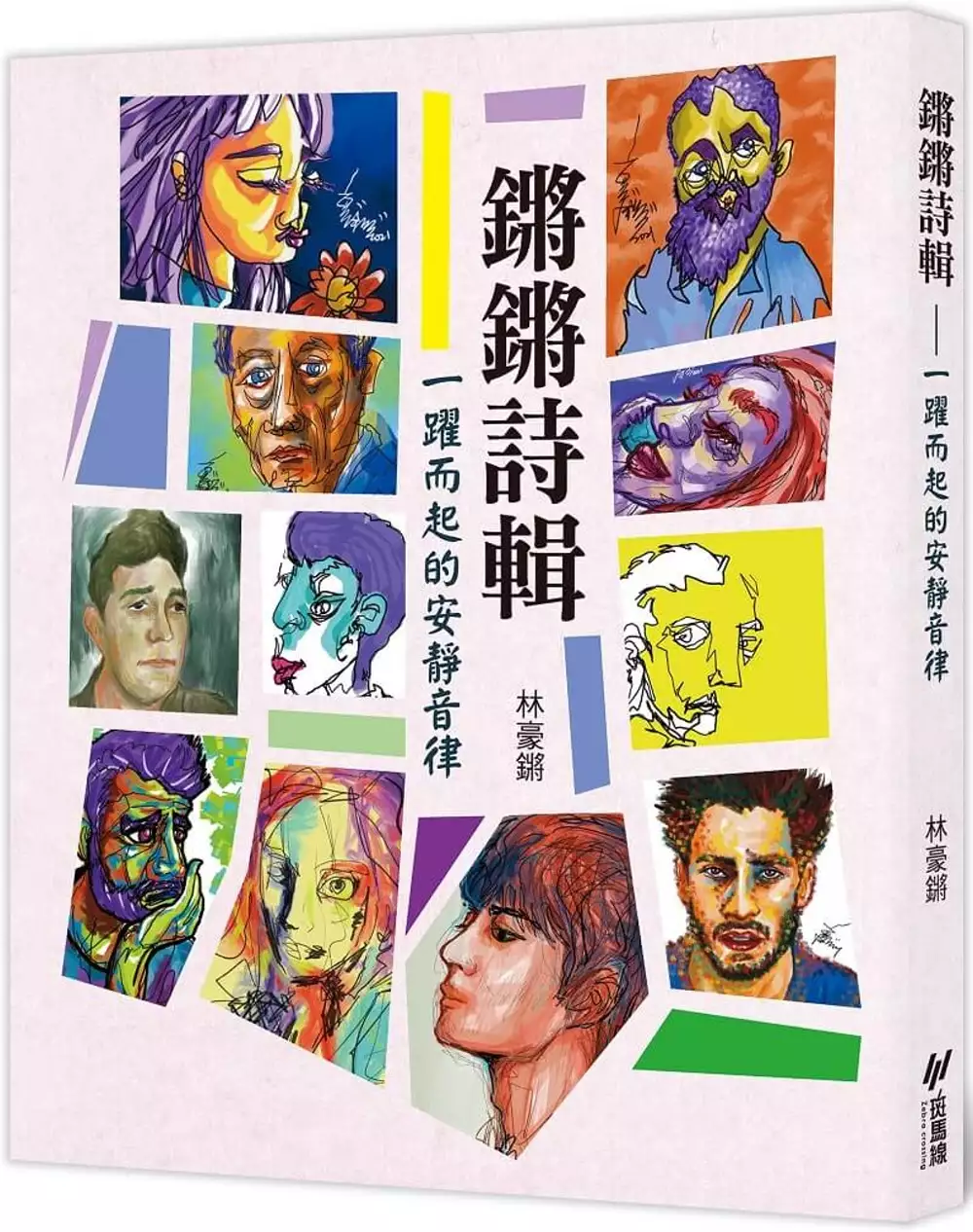

鏘鏘詩輯:一躍而起的安靜音律

為了解決巴博斯邁巴赫 的問題,作者林豪鏘 這樣論述:

這本詩輯共分五章。【輯一,不修邊福】中,作者微笑陳述了對人生無常、恣意起伏的回顧。這章裏收錄了相較成熟的幾首作品,也嘗試展現形式上的多樣性。【輯二,不協調的合奏投影】不免俗套寫的是愛情故事。相愛容易相處難,於是兩人有了不協調的生活合奏。【輯三,無終點形式的虛構投射】是一種寫作經驗,我們不一定要對電影文學裏的情節有相同體驗,我們不一定要有對應投射,也可以產生無比感動。因為我們都是感性的個體與群體。【輯四,旋律線】演奏出了人生的基調。而這基調,則與宇宙萬物共伴在共同的旋律線上。所以我們有並陳的光明與黑暗面,我們也一同感受生命細節。輯五,這不是故事】刻意交錯了一些早期的作品,以及最近的作品,

它們承載並記錄了鏘鏘五十年來的點滴,而在此刻歡喜相遇。 本書特色 「文字」是作者靈魂中最重要的元素,而寫詩正是他陳述生命的一種途徑。這本詩輯向讀者們剖析了作者一生的歷程,更坦誠了他對詩的無比熱愛。 作者一生都在斜槓,永遠處於跨域的狀態。他是資訊工程背景的大學教授,同時也是位科技藝術家; 他寫詩,也畫畫; 他撰寫學術論文,也從事視覺創作。如果你好奇甚至期盼在異質空間裏探索各種或然率,建議你可以在這本詩輯裏編織所有思緒。 本書計六十二首詩、近二萬字,搭配作者的數位畫作,是其歷時三十年、首次集結的詩輯。張望的氣息化為一顆一顆泡泡,我們把風景關靜音了,默默看著他不斷呼吸。

修辭場閱讀的理論研究

為了解決巴博斯邁巴赫 的問題,作者劉為忠 這樣論述:

當前的語文閱讀理論,一方面對基於「符號連結」的閱讀方法不能作出很好地解釋,另一方面對輕視「文本符號自身」的閱讀問題缺乏深刻的認識。本論文採用跨學科研究、比較研究等方法,建構了一種指向「文本符號自身」的閱讀理論——修辭場閱讀,以期能對其作出合理回應。什麼是修辭場閱讀?立足於尼采的修辭觀,根據「修辭元素類聚說」,修辭場閱讀是在圍繞內容與形式進行傳統閱讀的基礎上,通過選擇修辭元素、建構修辭場、闡釋修辭信息、最終真正獲得修辭元素的閱讀方法。從保羅·德·曼(Paul de Man)的閱讀觀看,修辭場閱讀實質上是一種指向「文本符號自身」的閱讀。修辭場閱讀包括三大基本要素:修辭元素、修辭場與修辭信息。在修

辭場閱讀中,任何文本符號都是潛在的修辭元素;由兩個或兩個以上修辭元素類聚而成的「場」,就是修辭場;根據修辭場進行修辭闡釋而獲得的信息,就是修辭信息。為何要進行修辭場閱讀?在傳統語文閱讀中,「內容決定論」導致了「重意而輕符」,而「形式決定論」導致了「重技而輕符」。與相關閱讀理論相比,修辭場閱讀立足於皮爾斯的符號觀與解構主義的意義觀,展現了對「文本符號自身」的關注,從而彌補了傳統語文閱讀的不足。如何進行修辭場閱讀?在修辭場閱讀的方法上,可以採用「直觀感覺法」「替換比較法」「理論引導法」來選擇修辭元素;採用「音聚法」「形聚法」「義聚法」來建構修辭場;採用「修辭義素分析法」「同中求異法」「異中求同法」

來闡釋修辭信息。

想知道巴博斯邁巴赫更多一定要看下面主題

巴博斯邁巴赫的網路口碑排行榜

-

-

#2.「百奔之王」巴博斯邁巴赫版S600 同級別無敵的存在? - 汽車

這款巴博斯版邁巴赫S600,基於中規奔馳邁巴赫S600加裝巴博斯風格前槓,巴博斯專屬邁巴赫豎式中網,Mono F款21寸鍛造輪轂。同時搭載530匹馬力的V12 ... 於 kknews.cc -

#3.巴博斯官网 - Icvs

河南巴博斯生物科技有限公司(原河南华威化学有限公司)是一家集研发、生产、 ... 巴博斯改装最多的品牌为车,每年改装超过1万辆,同时也改装迈巴赫等其他汽车品牌。 於 icvs.lv -

#4.在骗子经济中幸存 - Google 圖書結果

除了威斯巴登的夏华(Schufa)公司(收集有几乎所有银行储户的诚信信息)、许多私营问讯处如设在诺尔斯市的联合信贷改革公司、像舒博公司一样的地址出版社之外, ... 於 books.google.com.tw -

#5.巴博斯中国有几个4s店 - 中华网汽车

巴博斯 是奔驰的四大御用改装品牌之一,巴博斯成立于1977年,是德国汽车. ... 迈巴赫是奔驰旗下的豪华汽车品牌,而巴博斯是奔驰汽车御用的改装汽车 ... 於 auto.china.com -

#6.巴博斯- 维基百科,自由的百科全书

巴博斯 (德語:Brabus GmbH),是一家德國運動型汽車改裝公司,成立於1977年,總部設於德國魯爾區博特羅普。主要對梅賽德斯-賓士進行動力學及空氣力學改裝。 於 zh.m.wikipedia.org -

#7.巴博斯奔馳900,比邁巴赫S680還好,V12發動機提速3.7秒!

奔馳目前最豪華的是邁巴赫S系列,當然除了AMG之外奔馳還有御用的改裝廠,就是巴博斯,最近小編見到了一款巴博斯改裝的S級,這款車是在AMG s65的基礎 ... 於 www.xuehua.us -

#8.邁巴赫,終究是活成了巴博斯 - 人人焦點

不同的是,巴博斯是奔馳御用的性能改裝品牌,而邁巴赫是生產頂級奔馳行政轎車的品牌。 無論奔馳怎麼說,邁巴赫都逃不過沒有獨立車型的 ... 於 ppfocus.com -

#9.巴博斯(BRABUS)改裝版邁巴赫GLS,竟然能達到800馬力

最近,巴博斯(BRABUS)推出了一款改裝版的梅賽德斯-邁巴赫GLS,這臺新車基於邁巴赫GLS 600 4MATIC打造而來,原本就是非常強力的4.0T V8發動機,改裝 ... 於 uizha.com -

#10.巴博斯S级停产车款 - 网易汽车

巴博斯 S级(Brabus S)是巴博斯的进口车厂巴博斯于年推出的一款豪华车,最新年款为2014英文名:Brabus S,别名:Brabus,官方指导价:132.0-398.0万元;市场价:市场价待 ... 於 product.auto.163.com -

#11.奔驰巴博斯跑车 - 抖音

抖音为你提供巴博斯跑车、奔驰巴博斯跑车、巴博斯跑车sls等巴博斯视频信息, ... 男人的梦想#成功男人的标配#气场全开#霸气十足#全新迈巴赫S680巴博斯 ... 於 www.douyin.com -

#12.奔驰迈巴赫S600巴博斯版最低多少钱现车 - 58汽车

近日,在天津众信行汽车销售有限公司了解到,梅萨德斯奔驰迈巴赫s600现车,让利热促,全国最低价格尽在本店,手续齐全,独家解读各种进口车型降价讯息 ... 於 m.58che.com -

#13.巴博斯S600

尽人皆知,“迈巴赫”曾经是奔驰集团旗下的顶级豪华品牌,在国内最低报价也是近千万的水平,但由于销量不行志向,毕竟停产。在退出商场两年后的今天,迈巴赫再次出现, ... 於 www.puduzone.com -

#14.奔驰S迈巴赫定制巴博斯内饰 - CARBEN车本部落

迈巴赫 定制巴博斯全新风格内饰| C PLAN 全车采用意大利 Nappa 搭配钻石 菱形衍缝设计头等舱级双独立行政座椅经C计划团队精雕细琢完美将C计划艺术 ... 於 carben.me -

#15.黑武士!巴博斯Brabus推出B50改裝轎車官圖釋出內外全面定製 ...

【佰咖汽車·進口新車資訊】我們從外媒獲悉,賓士旗下御用改裝廠巴博斯品牌日前推出賓士S級改裝版—Brabus B50!新車將具有超強的肌肉和魔鬼般的外觀 ... 於 www.gushiciku.cn -

#16.18款奔驰巴博斯迈巴赫S900上市亮相预定中 - 汽车消费网

近日,18款奔驰迈巴赫S900私人定制版,巴博斯改装750-1200万,BRABUS S900 Maybach的奢华内饰由马鞍棕Mastik真皮精心打造,配以Surface商务系统, ... 於 inf.315che.com -

#17.BRABUS巴博斯S级报价 - 搜狐汽车

搜狐汽车BRABUS巴博斯S级频道,提供BRABUS巴博斯S级报价,BRABUS巴博斯S级图片,BRABUS巴博斯S级参数配置,BRABUS巴博斯S级价格,BRABUS巴博斯S级最新文章资讯,BRABUS巴博 ... 於 db.auto.sohu.com -

#18.巴博斯和迈巴赫哪个档次更高 - 汽车知识网

巴博斯 60S长宽高分别为5233*1871*1485mm,轴距长达3165mm,外形修长匀称,保留了奔驰S级轿车的豪华与大气,采用了镀铬进气格栅更显得高贵、奢华。 迈巴赫 ... 於 www.innmarry.com -

#19.三一國際Cubee- Brabus 台灣總代理- Posts - Facebook

由三一國際總代理之Brabus為德國賓士御用改裝品牌,成立至今已超過40年,專門針對提供Mercedes benz及AMG全車系完整升級套件。 內湖區行善路48巷56號, Taipei, ... 於 m.facebook.com -

#20.Line 備份換機

步驟3:復原聊天記錄,完成換機程序. 當Backuptrans 成功加載手機的LINE 聊天記錄後,選中您的Android 手機設備名稱,點擊「備份訊息」按鈕或右鍵手機設備 ... 於 710557293.pekkapirkkala.fi -

#21.巴博斯(德国运动型汽车改装公司) - 搜狗百科

见识一下硬派大汉巴博斯G级. 8035观看. 01:56. 2020款奔驰迈巴赫S 650 巴博斯Brabus 900! 3990观看. 03:37. 巴博斯携手KTM推出《巴博斯1300R》奔驰御用改装厂也玩摩托 ... 於 baike.sogou.com -

#22.平行进口巴博斯-迈巴赫S级报价_价格

美规之家平行进口巴博斯-迈巴赫S级频道,提供平行进口巴博斯-迈巴赫S级报价、参数、资讯、行情,美规巴博斯-迈巴赫S级报价、参数配置、行情等信息,了解更多平行进口巴 ... 於 m.meiguiauto.com -

#23.2022年10月全国巴博斯-迈巴赫S级美版上牌数据 - 汽车销量

全国巴博斯-迈巴赫S级美版上牌数据(2022-10) ... 车主之家汽车上牌数据来自网络,部分上牌量较小的车型不予展现,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。 於 xl.16888.com -

#24.一件行走的藝術品,巴博斯邁巴赫S900亮相 - 壹讀

首先在外觀方面進行了運動化的改裝,車頭及車位的包圍都改用了碳纖維材質,並且造型上也採用了更為誇張的空氣空力學造型,還有一點變化就是邁巴赫特有的 ... 於 read01.com -

#25.巴博斯改装迈巴赫GLS - 艾久久

巴博斯 改装迈巴赫GLS! 4.0T双涡轮增压发动机动力提升至800马力,950牛·米,零百加速4.5秒,极速300km/h! 采用巴博斯经典的黑化处理,并采用24英寸 ... 於 www.ice99.com -

#26.好好捋清楚AMG/巴博斯/賓士究竟是什麼關係? - 字媒體

AMG的兩位創始人均曾從事於賓士,離開賓士后專一使用賓士為藍本進行高性能車型研究被賓士看在眼裡,最終在速博(巴博斯)(Brabus),勞倫士(Lorinser)和 ... 於 zi.media -

#27.BRABUS: Home

For Your High-Performance Experience! With our cookies, we want to offer you the full BRABUS experience. These include general performance, statistics and ... 於 www.brabus.com -

#28.巴博斯900价格 - 懂车帝

懂车帝提供巴博斯900价格的详细内容,懂车帝是一个汽车资讯平台,懂车更懂你。我们提供最新汽车报价, ... 虽被用过但依旧很贵,巴博斯官方上架梅赛德斯-迈巴赫S650. 於 www.dongchedi.com -

#29.2020款巴博斯900版奔驰迈巴赫S650霸气登场 - 辉泽贸易

2020款巴博斯900版奔驰迈巴赫S650霸气登场,近距离了解外观内饰. 於 www.hvzchina.com -

#30.【巴博斯轮毂】价格_图片_品牌_怎么样-京东商城 - JD.com

百臣适用于法拉利车标贴纸迈巴赫改装劳斯莱斯巴博斯划痕遮盖兰博基尼侧标贴保时捷贴纸法拉利一对. 已有71人评价. 关注. #RemHtml($!{product.content.wareName}). 於 www.jd.com -

#31.法拉利車標貼紙邁巴赫改裝勞斯萊斯巴博斯劃痕遮蓋 ...

法拉利車標貼紙邁巴赫改裝勞斯萊斯巴博斯劃痕遮蓋蘭博基尼側標貼個性車標. 0. 直購. 定價. $208. 數量. 商品已下架. 即時通. 促銷活動. 折扣碼 萊爾富優惠. 更多活動. 於 tw.bid.yahoo.com -

#32.巴博斯

巴博斯 所有的车型都是在奔驰的现有基础上改装来的,改装范围涉动力系统和外观内饰。 ... 了全新迈巴赫gls级的最强改装套件-巴博斯900,毫无疑问,新车搭载了巴博斯旗下 ... 於 werkplezierfestival.nl -

#33.迈巴赫-巴博斯900】极致奢华:梅赛德斯S 650 BRABUS 900 ...

【搬运:迈巴赫-巴博斯900】极致奢华:梅赛德斯S 650 BRABUS 900 - 细节展示. v8isthebest. 相关推荐. 查看更多. 【4K】性能迈巴赫? 全新巴博斯600 BRABUS. 於 www.bilibili.com -

#34.巴博斯和迈巴赫哪个档次更高?巴博斯和奔驰的关系

对于奔驰的传奇性品牌,巴博斯和迈巴赫哪个档次更高?相比之下,迈巴赫的档次会高些许,迈巴克一直被誉为“移动行宫”,特别是全新的迈巴赫S级更是代表 ... 於 www.icauto.com.cn -

#35.Mercedes-Maybach G 650 Landaulet 貴族專屬的奢華越野王者

1977年,Klaus Brackman 與Bodo Buschmann 在德國成立了汽車改裝公司「巴博斯」BRABUS,主要針對Mercedes-Benz 車系推出改裝套件,購買整車進行全面 ... 於 www.ppaper.net -

#36.巴博斯跟迈巴赫哪个好,巴博斯和奔驰有什么区别 - 易车

巴博斯 跟迈巴赫哪个好,巴博斯和奔驰有什么区别。奔驰S450升级版梅赛德斯-奔驰赢得无数荣誉的S级轿车,有着令人敬仰的历史和超凡成就。自1951年问世, ... 於 news.yiche.com -

#37.邁巴赫s450雙色車漆,巴博斯和奔馳有什麼區別

目錄. 邁巴赫圖片; 邁巴赫60l大概多少錢; 奔馳邁巴赫60l多少錢; 邁巴赫60l什麼檔次; 巴博斯邁巴赫s600; 邁巴赫巴博斯s45; 法拉利; 邁巴赫價格; 保時捷 ... 於 www.californiawoodies.com -

#38.老款奔驰巴博斯内饰翻新改装案例

我们今天的主角是巴博斯奔驰迈巴赫,. 是目前奔驰S级改装车中的顶级豪华车型. 加入巴博斯的尊贵极致的改装理念后. 无论是汽车的性能还是乘坐的舒适度 ... 於 www.028yiteng.com -

#39.【奔驰巴博斯】S900|G850|G900,巴博斯改装车,巴博斯价格 ...

巴博斯 成立于1977年,是德国汽车品牌,主要生产改装车。巴博斯4s店,上海巴博斯4s店,巴博斯专卖店,上海巴博斯专卖店,巴博斯中国,巴博斯中国官网,BRABUS中国咨询 ... 於 www.360afh.com -

#40.巴博斯和迈巴赫哪个档次更高 - 汽车百科

对于奔驰的传奇性品牌,巴博斯和迈巴赫哪个档次更高?相比之下,迈巴赫的档次会高些许,迈巴克一直被誉为“移动行宫”,特别是全新的迈巴赫S级更是代表 ... 於 baike.pcauto.com.cn -

#41.虽被用过但依旧很贵,巴博斯官方上架梅赛德斯-迈巴赫S650

来自德国的BRABUS(巴博斯)是豪华品牌奔驰汽车的御用改装公司,同时也是世界上最大的奔驰汽车改装厂,巴博斯可以说让三叉星辉锦上添花。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#42.17款巴博斯迈巴赫60L 参数性能解析报价-手机新浪汽车

[天津最新行情]. 17款奔驰巴博斯迈巴赫60L,全国最低价销售,现车手续齐全、巴博斯全系车型全国上牌、全国置换购车、全国可办分期百分之30起、不限 ... 於 doc.sina.cn -

#43.巴博斯 - Wikiwand

巴博斯 (德語:Brabus GmbH),是一家德國運動型汽車改裝公司,成立於1977年,總部設於德國魯爾區博特羅普。主要對梅賽德斯-賓士進行動力學及空氣力學改裝。 於 www.wikiwand.com -

#44.“百奔之王”巴博斯迈巴赫版S600 同级别无敌的存在?|好车 ...

“百奔之王”巴博斯迈巴赫版S600 同级别无敌的存在? ... 【厦门平行进口】在上周的法兰克福车展上,奔驰连续发布了3款S级的新车,可见奔驰对于S级轿车的看重。今天小编也给 ... 於 www.haoche1.com -

#45.賓士邁巴赫MAYBACH S450/S560/S680德國巴博斯 ... - 淘寶

運用進口abs材質;精選優質的材質打造;採用全包圍的設計。歡迎前來淘寶網實力旺鋪,選購賓士邁巴赫MAYBACH S450/S560/S680德國巴博斯BRABUS 900空力包圍,該商品由道道 ... 於 world.taobao.com -

#46.2022款奔驰巴博斯S级B50 看完谁还敢再说新款就没有气场?

买内饰准新的奔驰S500,送四个巴博斯合法改装轮毂! 04:13. 实拍:2019款梅赛德斯迈巴赫S650 Brabus 900,这也太豪华了吧! 01:22. 价值1200万的大奔—巴博斯S900(下). 於 chejiahao.autohome.com.cn -

#47.「百奔之王」巴博斯邁巴赫版S600 同級別無敵的存在? - iFuun

這款巴博斯版邁巴赫S600,基於中規賓士邁巴赫S600加裝巴博斯風格前杠,巴博斯專屬邁巴赫豎式中網,Mono F款21寸鍛造輪轂。同時搭載530匹馬力的V12 6.0T 雙渦輪增壓發動機, ... 於 www.ifuun.com -

#48.基於邁巴赫GLS,巴博斯900被稱為“終極豪華SUV” - 楠木軒

邁巴赫 GLS 600絕對是梅賽德斯·賓士產品系列中最大、最強大、最豪華和最昂貴的旗艦級SUV。國外著名的汽車改裝廠Brabus(國內稱為巴博斯), ... 於 www.nanmuxuan.com -

#49.通过视频看看巴博斯是如何改一辆G-Class的 - 腾讯网

Brabus巴博斯的创始人是Bodo Buschman(博多. ... 一家汽车生产企业,但产能主要是完整修改Mercedes旗下车型外,还包括了Smart、Maybach等所有型号, ... 於 new.qq.com -

#50.BRABUS 700巴伯斯之鬼

而您現在所看到的車輛是這家來自Bottrop 的改裝廠與勞斯萊斯Ghost迸出新滋味的結果:BRUBUS 700。現在這顆具指標性的6.75 升雙渦輪增壓V12引擎動力從 ... 於 www.topgeartw.com -

#51.模型車汽車模型1:43✿☫巴博斯900奔馳邁巴赫s600似真 ...

模型車汽車模型1:43✿☫巴博斯900奔馳邁巴赫s600似真1:43 BRABUS 奔馳S合金仿真汽車模型. $4,495. 尚無評價. 0 已售出. 免運費. 滿$888,免運費. 出貨地: 中國大陸. 於 shopee.tw -

#52.邁巴赫迎賓燈的價格推薦- 2022年12月| 比價比個夠BigGo

燈飾奔馳迎賓燈GLE級C級S級G級改裝蘋果樹AMG · 【歐德精品】賓士原廠BENZ Maybach 3D LOGO,LED投影 · 迎賓燈奔馳巴博斯迎賓燈W220/W221/W222/邁巴赫S. 於 biggo.com.tw -

#53.巴博斯多少錢一輛,奔馳邁巴赫560加長版

巴博斯 多少錢一輛,奔馳邁巴赫560加長版¥邁巴赫,無疑是汽車歷史上的一個傳奇性的品牌,當然,它早在2013年就已經停產了,現在的邁巴赫前面多了個前綴 ... 於 www.jewishoutdoorsclub.com -

#54.價值1200萬奔馳邁巴赫S900,你聽說過這款車型嗎? - PTT新聞

世界著名改裝品牌巴博斯曾推出一款怪獸級的D級豪華車-----900匹馬力的奔馳S600邁巴赫。而這隻怪獸可怕的不僅僅是馬力,其在4200rpm所爆發出的1500牛· ... 於 pttnews.cc -

#55.售价超千万的白色迈巴赫!巴博斯Rocket S900 Maybach官 ...

这一系列代表着极速,里面都是属于顶级的极致性能系列车型,全新一代的巴博斯Rocket 900 Maybach也在其中。 外观方面改变了原车的包围样式, ... 於 www.sohu.com -

#56.迈巴赫版VS680-巴博斯v260-奔驰v260l报价 - 威霆房车

全部车型 · 车型视频 · 关于庆红 · 售后服务 · 奔驰V级. 奔驰威霆. 巴赫. 傲旋. 巴博斯. 罗伦士. 旅居房车. 其他车型. 车型. ALL MODELS. 巴博斯B25 星空顶. 查看底价 ... 於 m.gdqhfch.com -

#57.看到这8个车标,最好躲远点儿... - 未来汽车日报

而在诸多改装厂中,有9颗无比闪耀的明星:AMG、巴博斯、AC ... 如今,梅赛德斯-AMG更是纳入戴姆勒集团,成为与梅赛德斯-奔驰、梅赛德斯-迈巴赫并列的 ... 於 auto-time.36kr.com -

#58.巴博斯操刀GLS63,七座SUV零百加速仅需3.8s - 有车以后

近日知名改装厂巴博斯再次操刀改装梅赛德斯奔驰AMG GLS63。外观方面,在经过BRABUS改装升级后的GLS前脸更加凶狠,气场直接秒杀AMG版本很多车型,包括家族中的大哥AMG ... 於 m.youcheyihou.com -

#59.搜狐汽车_南昌车市.专注车.只为你

新款劳斯莱斯幻影将亮相 | 魏80将于广州车展首发亮相 ... 江西丰浩巴博 · 广汽本田国丰 · 南昌吉奥汽车 · 江西华捷汽车 · 江西德奥奥迪 · 丰田永盛象湖 · 江西弘帆起亚. 於 nanchang.auto.sohu.com -

#60.VV7GT巴博斯限量版,仅售300台,25.88万还不快抢?

我认为在看这篇文章之前,首先有必要了解一下“巴博斯”。 巴博斯(Brabus)是德国一家专门从事梅赛德斯- 奔驰,特斯拉,迈巴赫车的高性能售后市场调校 ... 於 www.amaiche.com -

#61.落地只需1400萬!極致豪華體驗:Brbaus巴博斯S900 ... - 劇多

邁巴赫 作為梅賽德斯賓士的全新子品牌,一直都以精湛的造車水平牢牢的佔據著大型豪華轎車的市場,旗下的Maybach S Class更是被譽為汽車界的“移動 ... 於 www.juduo.cc -

#62.巴博斯BRABUS S级车型简评 - 汽车时代网

品牌:巴博斯BRABUS S级; 结构:三厢; 变速箱:手自一体; 排量:; 驱动方式:后驱. 全球限量顶级座驾巴博斯版迈巴赫S600. [新闻]巴博斯迈巴赫展现贵族魅力性能贴心价更 ... 於 www.autotimes.com.cn -

#63.2022博速汽车新款 - 选车中心

德国博速(Brabus GmbH)始创于1977年,是世界上最著名的轿车改装公司之一。Brabus主要对奔驰汽车进行动力改装及空气动力学改装以达到增强汽车马力的目的。由于巴博斯 ... 於 newcar.xcar.com.cn -

#64.史上最强迈巴赫S650,巴博斯爆改900HP1500Nm - 凤凰

巴博斯 (德语:Brabus GmbH),是一家德国运动型汽车改装公司,成立于1977年,总部设于德国鲁尔区博特罗普。主要对梅赛德斯-奔驰进行动力学及空气力学 ... 於 ishare.ifeng.com -

#65.Muses 奔馳G500G63大g巴博斯AMG邁巴赫S汽車20輪轂 ...

Muses 奔馳G500G63大g巴博斯AMG邁巴赫S汽車20輪轂改裝21鍛造22定制23寸 · 優惠活動看全部 · 運送NT$ 90 - NT$ 200合併運費規則 · 付款 · 商品規格總庫存600件,共35款 · 尚未有 ... 於 www.ruten.com.tw -

#66.基於邁巴赫GLS打造巴博斯900發布動力升級 - 今天頭條

從官方公布的圖片來看,新車的前臉造型變動不大,依然採用了家族化的直瀑式進氣格柵格柵設計,不過細節方面進行了黑化處理,同時也更換了巴博斯車標;兩側 ... 於 twgreatdaily.com -

#67.【影音新聞】Mercedes-Benz GLC-Class - 7Car 小七車觀點

臺灣賓士今日12/19 於臺北花博遠東流行館—環生方舟舉行全新第二代Mercedes-Benz GLC (X254) 新車上市媒體拍照會,車型編成及建議售價分別為GLC 200 ... 於 www.7car.tw -

#68.巴博斯_百度百科

巴博斯 成立於1977年,是德國汽車品牌,主要生產改裝車。德國巴博斯汽車公司是全球最大、最著名的個性化汽車生產商。為滿足頂尖客户的需求,巴博斯只為梅賽德斯-奔馳 ... 於 baike.baidu.hk -

#69.奔驰迈巴赫S600 Pullman-报价-视频-经销商 - 进口车市

进口车市奔驰迈巴赫S600 Pullman频道为您提供奔驰迈巴赫S600 Pullman报价,奔驰迈巴赫S600 Pullman图片, ... 豪车亮相实拍巴博斯迈巴赫版60L 颜值爆表性能强悍. 於 www.okeycar.com -

#70.双电机爆发428Ps!smart精灵“巴博斯”亮相,网友:提车先抠标?

作为全球最为知名的个性化汽车厂商之一,巴博斯一直在为梅赛德斯奔驰的原厂车型进行运动化改装,包括G级、E级、S级等旗舰产品,甚至对smart fortwo这 ... 於 www.163.com