布偶裝出租的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦曾湘綾寫的 海上的眼淚 和郭龍、蒂布的 逝者之城手記都 可以從中找到所需的評價。

另外網站萬年東海模型玩具-鋼彈模型.公仔.PVC.轉扭蛋.盒玩.四驅車最新 ...也說明:台北市西門町必逛景點萬年大樓4樓的東海模型提供各種扭蛋盒玩、鋼彈、公仔、模型、玩具、景品、四驅車、遙控模型車、工具耗材顏料等推薦評價商品,讓您滿足收藏與創作 ...

這兩本書分別來自秀威資訊 和無境文化所出版 。

靜宜大學 中國文學系 林宗毅所指導 王惠聖的 臺灣偶戲之創新──以劇團、角色為討論中心 (2021),提出布偶裝出租關鍵因素是什麼,來自於角色研究、霹靂布袋戲、錦飛鳳傀儡戲劇團、真快樂掌中劇團、無獨有偶工作室劇團。

最後網站鳳翎舞蹈戲劇表演服裝出租則補充:宜蘭舞蹈戲劇表演服裝道具佈景出租.

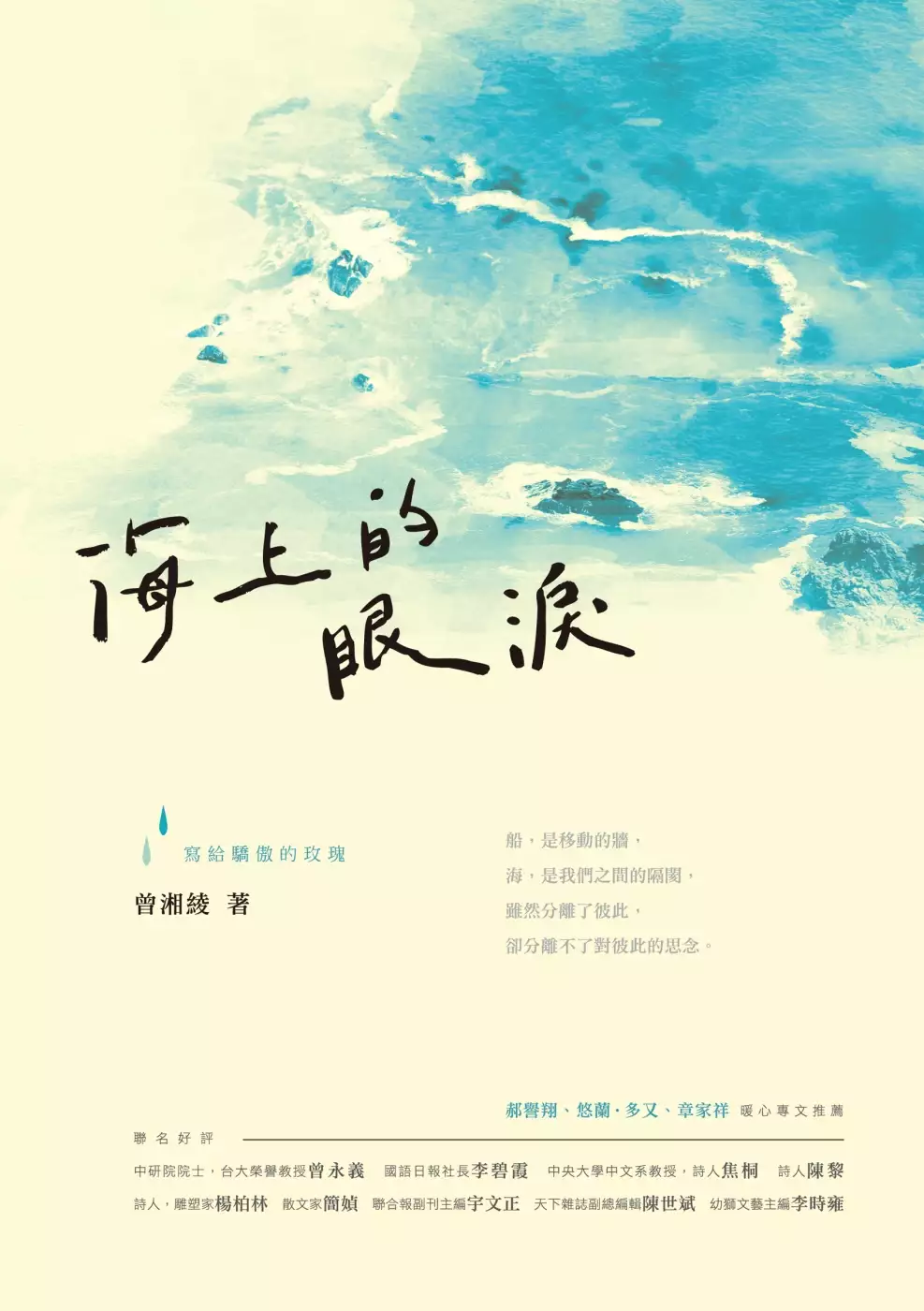

海上的眼淚

為了解決布偶裝出租 的問題,作者曾湘綾 這樣論述:

--寫給驕傲的玫瑰-- 船,是移動的牆,海,是我們之間的隔閡, 雖然分離了彼此,卻分離不了對彼此的思念。 雲,飛下來 化成了雨 夢緩緩升起 黃昏的淚珠,開出 一朵朵 驕傲的,玫瑰 那是前世 每顆寂寥星球 水色裡,草原上 風一樣的芬芳 覆蓋,點亮我們 胸口 暗夜的光 ─〈驕傲的玫瑰〉 本書取材於日常的吉光片羽,以或鄉野、或懸疑、或寓言、或奇談、或聊齋的筆法,將生活百態和人間情愛,轉化為三百字到三千字不等的微小說或極短篇。作者透過書寫,企圖將生命中種種的靈光乍現和悸動的記憶,藉由小小的故事,瞬間捕捉下來。 當人們心無所依的時

刻,只要來到我的「海上」, 便能將眸中的「眼淚」,化為閃亮如星的珍珠。 本書特色 文壇力推新星曾湘綾,極短篇精選新作。 名人推薦 郝譽翔、悠蘭•多又、章家祥 ,暖心專文推薦。 曾永義(中研院院士,臺大榮譽教授)、李碧霞(國語日報社長)、焦桐(中央大學中文系教授,詩人)、陳黎(詩人)、楊柏林(詩人,雕塑家)、簡媜(散文家)、宇文正(聯合報副刊主編)、陳世斌(天下雜誌人文出版部副總編輯)、李時雍(幼獅文藝主編)聯名好評。 「雖是小說,但思維跳躍,彷彿是一首詩,而影像感十足,又彷彿是一幅幅畫的拼貼。」──郝譽翔 「用溫柔的筆觸,持續累績日常生活創作的成果,猶如滴

水穿石般,穿透她心中暗黑的山洞,開創新天地。」──悠蘭‧多又 「她的故事,跳動著,不是書寫萬年舊景,確是抒發著雙眼裡的迷霧與霓虹,山林裡最耀眼的鑽石,滋潤著臺北文學的沼地。」──章家祥

臺灣偶戲之創新──以劇團、角色為討論中心

為了解決布偶裝出租 的問題,作者王惠聖 這樣論述:

本論文旨在探討臺灣偶戲的創新,包含臺灣偶戲劇團在創新歷程中所扮演的劇團角色,與戲劇角色自「腳色」到「角色」的變化。運用文獻資料方法與Goffman的戲劇理論,透過對各劇團創新的劇作與改革,及擴大對「角色」的詮釋。研究目的有三:對「霹靂國際多媒體股份有限公司」對偶戲的創新進行探討,二為觀察臺灣偶戲劇團的研究,比如:「錦飛鳳傀儡戲劇團」、「真快樂掌中劇團」、「無獨有偶工作室劇團」三者的傳承與創新,以及對臺灣布袋戲角色符號的嘗試。基於偶戲是以人的型態去模擬出世界,建構偶戲的世界規則,在戲曲中的腳色行當所具有的程式性,觀察到布袋戲的相關研究中對於角色的認識,常有忽略其蘊含的歷史演變與承襲自戲曲當中的

「腳色」意涵之現象。因此,析論如何從「腳色」的意涵中蛻變出「角色」,結合劇本創作動機與內容變化,就所觀察到的各類角色之多種面向變化進行問題的驗證。提出「臺灣布袋戲角色說」,認為將戲偶裝扮後,主演口白訴求「五音分明」,是以變換聲音為劇中人物的代言,並且與雙手操偶的掌上功夫相結合,往往是必須具備之藝術造詣,成為分辨臺灣布袋戲的「腳色」意涵,以及演出時的重要條件。

逝者之城手記

為了解決布偶裝出租 的問題,作者郭龍、蒂布 這樣論述:

這個故事由兩個法國人在埃及相識開始講起,由一段關係的形成,到一個家的成形。歷程緩慢艱辛、充滿勇氣,亦不時帶著困惑遲疑。故事則結束在一個村落的傾毀,過程迅速、凶蠻而難以招架。回顧這十五年的光景,Golo與Dibou記錄下的是關於這個地方,及這群古納居民的生活情狀。 是「人」的關係,讓Dibou從單純的觀光旅行,有了想離開巴黎在古納生活落腳的想法。也是「人」的關係,有了兩人共同創作這本書的構想。這是一個與「人」、與「生活」有關的故事。為了捕捉這十五年生活的各種面向,這本漫畫集結了對話、回憶、記事、生活雜感、軼聞趣事、神話傳奇、夢境奇想等多重敘述形式,讓這群人的聲音與這個地方的樣態能被用

文字和圖像記錄下來。 《逝者之城手記》的台灣版,獨家收錄了「埃及革命紀實」,這是在2011年1月25日埃及革命爆發之後,Golo為義大利的新聞周刊Internazionale 所陸續繪製的圖像報導。我們期望讀者在人面獅身像與金字塔之外,藉由作者的描繪,能夠認識那個活生生地、真正的埃及;進而驚訝與震動於千里之外,一個遙遠的社會與人民,當面對著和我們如此類似的處境與難題時,所展現的情感與勇氣。而埃及革命的爆發,所帶來的希望與困境,又更是具有歷史感的台灣讀者,不能不低迴瞻顧的故事。 同時,駱以軍先生在付梓之前讀完初稿,並以一個專注而敏銳之讀者的角度,為這本書寫了一篇畫龍點睛的序文:〈

那個熠熠閃光的舊世界〉。 本書特色 ★深入埃及實地的第一手社會人文記實。 ★看見不一樣的埃及,跨越國界與宗教思維的圖像文字寫真。 作者簡介 郭龍(Golo) 本名 Guy Nadeau,法國1970年代漫畫新浪潮孕育的著名漫畫家,旅居埃及近30年。已出版將近20本作品,橫跨圖像小說、圖像報導與旅遊記事等文類,至今創作不輟。他並在2001年與2009年由信鴿法國書店出版了《製造台灣/ Made in Taiwan》的第一與第二冊。這兩本中法文對照的作品,是國外插畫家在台灣采風創作圖文書的代表作。他同時也是政治諷刺漫畫家。作品見於法國、埃及與義大利的報章雜誌。 蒂布

(Dibou) 本名Edith Viet,出生於巴黎近郊。大學時主修文學。後經過了15年在非洲與拉丁美洲的遊歷,她回到巴黎,從事行銷顧問的工作。在2000年,Dibou又毅然遠行,來到上埃及的村落古納,專事服裝、雕塑與珠寶的創作。目睹古納的毀滅,Dibou與Golo聯手創作了《逝者之城手記》,以作為對抗遺忘的見證。 譯者簡介 郭立貞 出生於台灣,現居巴黎。目前就讀巴黎第三大學電影研究博士班。 序 那個熠熠閃光的舊世界 駱以軍 這本書非常奇妙地繪下了兩種旅人的眼睛所見:一是在國度之外,他人的祖先之地,像候鳥般暫待一段時光,進入他人的夢境(又不僅是這個安葬了60餘

座埃及各代法老陵墓的帝王谷、神廟的浮雕、墓室壁畫、「死者之書」、以及出土的,數千年前建築這些帝王谷墓穴的古代工匠村落遺址,那些陶器碎片上記錄的,那彷彿可見栩栩如生如在眼前的工人們,生活裡的「曾經這般活著」的繪畫);另一是人類學眼睛,鉅細靡遺,不帶成見地進入當地村莊,他們的經濟處境、男女關係、禁忌、笑話,並不如第一眼表面所見的陰陽虛實──譬如這些年台灣已陸續譯介的,像奈波爾、保羅.索魯這些具備了「現代」(大航海、帝國、殖民、貿易,傳教士冒險家與博物學者軍隊的地圖、路徑;文明的侵略或滅絕)全景思維的旅行文學書:旅行不再只是塞萬提斯《唐吉訶德》大冒險那樣魔幻、天真、抒情,一個流動中反溯、見證,幾百年

來(由西方)「大旅行」如何由滅絕、踩踏、掠奪、同一化他文明而形成一處處四不像貝塚廢墟,所建構出來的。這個「既在外,又置身其中」的視覺移換,對「旅行」本身提出種種向度的質問:什麼樣的時間耗失,才算進入那個「觀看的風景」裡?如何生活在他方?「我」是誰?在漫長旅途中,我是否被當地人信任、視為朋友,不只是個傻B觀光客? 這個流動中的視覺,恰好目睹(見證了)那一切栩栩如生的古老時光「活化石」,在全球的觀光產業(由旅行社、飯店集團、航空運輸、或作為被「慾望客體」化的這些發明出來的古蹟、海島、沙漠、叢林……「景點」周邊依附寄生的在地導遊、商家、特產紀念品批發、出租車司機、妓女……之網絡),愈來愈不需

付出現代旅行之前身「大冒險」之代價:不論時間上、可能遭遇之危險、以及在這旅途中對旅行者內在成見之瓦解、挑戰 ── 旅行愈變成一種至多兩週便可將經驗割取、裝框、消費之的「馴化的風景」。 於是弔詭的,前一代的旅者(冒險家),驚異、獵奇、讚嘆於矗立在他人祖先之地,那些該被保護之考古學遺跡(金字塔、泰姬瑪哈陵、長城、印加神廟),作為這個龐大觀光產業所建構「視覺、或時間感」,旅行的聖物同時快感之高潮(如作者所言,成為「露天秀場」);同時,後一代的旅者,却為了清出這個觀看劇場,造出一個巨大的、拆遷怪手,對「遺跡」周遭(其實也是活生生的「遺跡」)清空的歷史推土機。譬如北京奧運前,將紫禁城周遭整區整區

,數百年以上的老胡同(包括裡頭像海底礁岩,各種複雜物種,自給自足的底層庶民生活樣態),悉數遷光,剷平。 本書中間有一段是男主角在睡夢中,會從他軀體中跑出有著和他同樣臉孔、但或鳥身、或黑影、紅影不同層次的「潛意識分裂自我」,「就好像全身各零件湊不太起來。就像『咖』,是我的生命能量;『巴』,是我的靈魂;『舒特』,是我的影子。我正在準備的展覽讓我滿腦子古埃及神話……對古埃及人來說,一定要把這些元素結合起來。」 這一段夢魘中,埃及神話描述的「不同的我」穿越界面跑出的段落,同時在紐約發生了雙子星大廈爆炸攻擊。 這同時,他身邊出現的,是以男色「嫁」給西方觀光客裡「老女人團」而交換房

子、電器、貨車、店鋪的當地年輕男人;或是半真半假宣稱自己的畫作被當作十八王朝古董,收藏於羅浮宮的畫家「穆漢梅特」;或同時女主人翁為當地孩子們創作課的美麗布偶,在摩納哥辦了一場「布偶拍賣會」。這糾葛、陷入其中,古蹟,環住於古蹟墓穴旁數百年的遺民、觀光客、因觀光客而改變內在精神與物質時空感的年輕一輩,這一切不再只是「觀看與被觀看」視覺的慾望化想像、建構,這麼單純的問題了。因為他們進駐其中,與當地人犬齒交錯,在文明史的巨人夢境,「夢裡不知身是客」,被扔擲進二十世紀現代的懵懂子裔們;這種消費性觀光浪潮的交涉與逆反對抗:有原創「自我」的召喚,有因應這些文明(經濟)優勢侵入者的偽詐與變貌。這一切都錯織混雜

在一塊,一如他的古埃及神話,「好的我」、「壞的我」,不同零件組合的分裂人格在這個旅人的靈魂裡糾葛。 這本書的後半,如同所有在時光洪流中的故事命運──如同物理學家常用的比喻:我們所在的空間如同一張無限大的薄膜,把一只保齡球放在這張薄片上,球四周的「空間薄膜」便會被拉扯變形,在原本「平坦」的場地上形成一個「凹陷」。按廣義相對論,宇宙中的每一顆恆星都在空間薄膜上形成各自的凹陷處──我們跟隨著作者的「既旁觀又進入」、「既預知其命運又無法攔阻」的哀傷,前半書儘可能恬淡、領會古納居民的嘉年華歡會貧窮但笑謔的生活態度,種種「觀看的流動」,然他們亦「惘惘威脅」知道那一切因為「旅遊工業的龐大收益」,所編

織交錯的埃及掌權者的貪念、跨國旅行集團將手伸進這些擁有「世界級文明古蹟」的第三世界國家,將原來當地居民「以往總是充滿生命、勞動、創造的地方,但現在卻成了個死寂之地,只剩『文化秀場』:全世界最大的露天博物館」、甚至共犯包括了地方宗教領袖、和譬如「聯合國教科文組織」這類的外國組織……讀者才意識到,這本「漫畫書」前半部栩栩如生、歷歷如繪的那些旅館怪老大爺、那些美麗臉龐的古納少女和小孩、他們曾經以創造和勞動的布偶展、藝術工作坊,或調情、打屁、虛無地幹譙政府,或嘲笑外國觀光客,那些數千年在沙漠烈日建築蔭涼房屋的工藝……這一切如蠟燭被吹滅前的流光碎燄,竟然是這作者的「哀歌」:追憶、悼亡一個已被全球流動資本

主義巨人推倒、踏平,毀滅的村落。 「六十年來,為了保留自己的家與生計,當地居民抵抗國家的開發計畫。建築師和警察(一個靠利誘,一個給威嚇)都沒有辦法驅散他們。開羅的掌權者無暇理會這個位於賽德偏遠處的村莊,古納終於是被遺棄的。」 然如同我們在捷克小說家赫拉巴爾的《過於喧囂的孤獨》,或班雅明的《單向街》已閱讀過的,「文明的塌縮」,那些緩慢悠長時光慢慢形成的充滿靈光的手工製品、人與人悠然互動發展出的關係、櫛次鱗比的小店鋪、這些城市底層的老人、小孩、拾荒者、妓女、酒鬼、雜貨鋪小販、「底層的珠珍」,一個自為的、或許髒亂雜遝的(以那些習慣機場大廳、國際連鎖五星飯店、或免稅名牌店的shoppi

ng mall大商城、或所謂「博物館」……的現代觀光客被建構的展廊式空間習性來看),充滿不可測細節、巷弄、黃色笑話、古老神祕觀……那樣一個生機盎然的古老、美好小宇宙,終將被「時代的颶風」碾碎、壓扁。何況古納這樣一個小村落? 「所有的人都成了旅遊工業祭壇上的犧牲品,被驅逐丟棄在荒城的郊區,遠離一切工作的可能。他們甚至付不起孩子們40埃鎊的教育費。 2010年夏天開始,整個古納被幾公里長的混凝土牆圍住。」 漫畫家哀傷地記錄下拉摩斯之墓上方,那些房子被拆毀的過程;被強迫遷村的居民,連他們視為最貼身財物的家畜都不准帶走;全村像被轟炸過一樣;10公里外的「新村」,政府蓋了一排排同

一模樣的水泥房,窄小且「夏日像烤箱,冬日像冰櫃」;新屋很快牆壁便裂開、這些居民原來的、幾代下來的生活方式,徹底被斬斷、去脈絡、像科幻片那樣硬生生取消了。而原本的古納,變成居民要循路走回,卻要收門票的,「考古遺址」了。 「古納的繁星之夜不復存在……」 跨國觀光或地產財團、地方政府的巨大利益考量、BOT開發案,所描述、想像的,以全球資本家或觀光產業的剝奪之眼,而非以原本住在其上之居民生存之眼看待土地。而犧牲的通常是弱勢、無能為自己言說、且所依存之地一旦被剝奪,幾乎是被宣判「活著等於哲學意義上的死去」,原本上一代富人不感興趣,才得以在城市地圖邊緣暫棲的立錐之地也被(以法令、警察、國家

之名)奪走的「甚麼都沒有的窮人」。 這是坤墉兄在台灣這個紛雜、迷惘,閱讀市場又如此蕭條的時空,猶出版了這樣一本美麗、充滿讓人省思之「視覺書」,讓人可敬可感之處。古納的故事(或這本漫畫最後哀傷的結尾)或並不是孤例,想想這幾年在台灣發生的一件一件規模或不相同,但畫面、場景似曾相識的事件:台東海岸美麗灣開發案、士林王家拒絕都更強制拆遷案、三鶯部落、樂生療養院、華光社區強制拆建案、甚至師大夜市的攤商與居民之對立乃至清除、掃蕩……我們從遙遠的埃及法老王陵墓旁的古納小村,在漫畫家那時光流河、充滿情感的凝視下,終於被消滅、成為煙雲;看到背後類似的巨手:我們其實或也就活在一個更大規模些、更複雜意義,在

這個全球化浪潮裡無法逃避那「惘惘的威脅」的古納村。但除了由臉書、或社運團體,此起彼落發生的抗爭、憤怒、以及主流媒體如潮汐、短暫又不留下反省的「變形蟲群聚式」激情,我們有沒有更多的參照系,更抒情的觀看方式,或更持續的思考與辯證;更知道世界其它地方同樣發生著這樣科幻而粗暴的「清除、滅村」?我們可能面對一個新形態的,更複雜而專業操縱公共媒體印象的,變貌的巨獸,它掠奪的或不止是它允諾將變成「大型遊樂場」的美麗新世界的,這些窮人、邊緣人、破爛老社區的小小碎塊土地,而是一個更隱晦而需我們持續辯證,讓它浮現的,「原本比較美好的那個我們裡面的部分」:對時光中他人生活史的尊重;不能棄守的正義價值;美學上抵抗那科

幻造景的空洞消費催眠;思慕微微的對那些人們挨擠在一起,有體臭、有體溫,有煙火氣,有笑話,有古老的祝福話語的,熠熠閃光的舊世界,仍懂得珍惜、寶愛。

想知道布偶裝出租更多一定要看下面主題

布偶裝出租的網路口碑排行榜

-

#1.G卡通人物服飾-成人 - 和平戲劇舞蹈服裝中心,台中,和平戲服 ...

舞蹈服裝、戲劇服裝、表演服裝、角色扮演、啦啦隊服、服裝出租. 於 www.hopen888.com -

#2.高雄哪裡有動物或卡通人物的布偶裝出租?不要COS的 ... - 隨意窩

高雄哪裡有動物或卡通人物的布偶裝出租?不要COS的!全國舞蹈戲劇服裝高雄哪裡有動物或卡通人物的布偶裝出租?(不要COS的)急! 我想要找高雄哪裡有玩偶裝出租的店可是 ... 於 blog.xuite.net -

#3.萬年東海模型玩具-鋼彈模型.公仔.PVC.轉扭蛋.盒玩.四驅車最新 ...

台北市西門町必逛景點萬年大樓4樓的東海模型提供各種扭蛋盒玩、鋼彈、公仔、模型、玩具、景品、四驅車、遙控模型車、工具耗材顏料等推薦評價商品,讓您滿足收藏與創作 ... 於 www.ehobby.com.tw -

#4.鳳翎舞蹈戲劇表演服裝出租

宜蘭舞蹈戲劇表演服裝道具佈景出租. 於 www.fengling9324247.com -

#5.我形偶塑: 客製化大型卡通人偶裝,提升企業整體形象,建立好 ...

在許多場合裡,吉祥物人偶裝總能吸引眾人目光,炒熱現場活動氣氛。甚至,人偶裝它還能動態的載歌載舞哦! 於 www.tw-mascot.com -

#6.【只租不賣】拉拉熊布偶裝出租@ 小確幸婚禮設計

開店、求婚、發傳單… 吸引目光、炒熱氣氛、哄騙小孩(?)的最佳祕密武器…租一天整套特價1000,需收押金8000元。(送還確認無誤,押金全額退回)可面交地點. 於 fortunatewedding.pixnet.net -

#7.皮卡丘人偶服裝出租‧人偶裝出租租借‧道具服出租租借,婚禮,結婚,展場, ...

各種活動,開幕,婚禮,求婚,展場,親子日,兒童生日專用100%馬上吸引成千上百人潮!※有實際影片照片才有真相 ... 於 www.youtube.com -

#8.卡通人偶裝 - 樂舞戲劇服裝租借制作(總店)

黃色小鴨(小頭)(頭衣鞋) MA-10... 觀看詳細. 羊羊(頭衣鞋) MA-103206. 觀看詳細. 藍帽拉拉熊(衣頭) MA-103205. 觀看詳細. 星星馬(頭衣鞋) MA-103202. 觀看詳細 ... 於 www.yuewu.com.tw -

#9.租衣服臺北 - Sabid

服裝出租,租衣服,后後宮甄嬛傳服裝租借出租,cosplay服裝出租租借店,角色扮演服裝出租租借,歐美英雄系列,服裝出租租借不必西門町,吉祥物出租店臺北,布偶裝出租臺北, ... 於 www.sabid.me -

#10.玩偶裝出租-新人首單立減十元-2021年10月|淘寶海外

当然来淘宝海外,淘宝当前有2425件玩偶裝出租相关的商品在售,其中按品牌划分,有AOGSY/澤宇13 ... 毛絨玩具公仔布偶裝放大玩偶娃娃收納桶透明pvc收納筒筐神器圓柱. 於 world.taobao.com -

#11.天彩戲劇舞蹈服裝社,台中,服裝出租,禮服出租,租衣,戲服出租,舞 ...

天彩戲劇舞蹈服裝社,台中,服裝出租,禮服出租,租衣,戲服出租,舞衣出租,萬聖節造型服出租,聖誕節舞會造型服出租,化裝舞會造型服出租,各國服裝出租,尾牙變裝秀出租, ... 於 www.skycolor51.tw -

#12.采優戲服出租/造型/變裝/人偶/道具- 首頁 - Facebook

【認識采優】我們的營業項目: ○ 戲服出租○ 戲劇舞蹈○ 卡通人偶○ 角色扮演○ 動漫人物○ 展場秀服○ 表演服裝我們以優質專業的服務與品質,讓您成為最受矚目的主角 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#13.高雄布偶裝出租相關在地店家 - 工商搜查線

在地【高雄布偶裝出租】工商店家、公司營業狀況相關地理位置·交通路線規劃景點詳情共52筆快速尋找。 於 gobizplace.com -

#14.布偶裝出租價格 - 雅瑪黃頁網

搜尋【布偶裝出租價格】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 於 www.yamab2b.com -

#15.重裝武器 (6) - Google 圖書結果

... 是容控如果反擊只是揮動布偶打人的程度就好了誰知道就算能遇到史黛維亞公主的敵人也是正統王國的人見到我們這種不良軍人靠近搞不好會你覺得可能在中途遇到她們嗎? 於 books.google.com.tw -

#16.布偶裝外租 - 龍鳳緣囍事用品/氣球派對專門店

回首頁 >; 器材出租與售 >; 布偶裝外租. 布偶裝外租. 人偶裝出租種類表.jpg. 找產品. 器材出租與售. 氦氣瓶出租 · 紅木盛出租 · 水管接管底座(售) · 布偶裝外租. 於 www.kqpartyshop.com.tw -

#17.高雄人偶裝

租借服裝訂單確定後,如訂單因故取消者,已付之布偶裝出租台中布偶裝出租台南人偶裝高雄萬聖節服裝出租兒童造型服裝出租皮卡丘人偶租借布偶裝出租高雄 ... 於 jirikubjak.cz -

#18.情感教育(福婁拜夢幻逸作.繁體中文版首度面世) - Google 圖書結果

... 來因為您我甚至不反對把列冉巴也叫來的公共舞廳不過不久之後便會因為奢華排場而經營不善關門大吉輛出租馬車把他倆連同余索內西齊和迪薩爾迪耶一行五人載到了阿罕布 ... 於 books.google.com.tw -

#19.熱門主題(系統)-終身微學習資訊站第15期 - 臺北市立圖書館

臺北漫步巷弄秘境 水瓶子; 單身族租屋注意事項 崔媽媽基金會 ... 而社會新聞屢次出租房間的偷拍事件,為確保個人「隱私安全」,建議可在入住時,先關閉屋內燈光,利用 ... 於 tpml.gov.taipei -

#20.人偶租借

人偶出租注意事項【此標為出租專用,非1元起標】:1.人偶租借費用為$2000 維尼熊卡通服裝卡通人偶服裝行走人偶玩偶服裝人偶道具服裝出租. 類似商品. 於 alquileresarcruz.es -

#21.人偶裝出租的價格推薦- 2021年11月| 比價撿便宜

舒飾小鋪~ ~租賃網紅抖音熊布朗熊猴子小黃鴨發傳單求婚卡通人偶玩偶服裝出租. 55 - 2,200. 運費$60. 露天拍賣Icon. 露天拍賣. More Action. 人偶服裝出租搞笑卡通人偶 ... 於 www.lbj.tw -

#22.關於我們 - 滿羅舞衣出租行

滿羅舞衣位於彰化縣大村鄉, 主要營業項目為創意舞蹈舞衣、戲劇、兒童舞衣, 表演服裝大小朋友舞衣租借、玩偶服、人偶公仔、啦啦隊舞衣租借、道具租借及設計製作相關服裝 ... 於 www.molodancingclothes.com -

#23.還在為特殊裝扮煩惱?三間台南「服裝租借」好店報你知

全國舞蹈戲劇服裝全台共有六間門市:台北、中壢、新竹、台中、台南、高雄,可以甲租乙還,提供各種類型服裝道具租借,算是規模很大的一間公司,店內也 ... 於 peanutwalker.com -

#24.: : : 全國舞蹈戲劇服裝: : : 首頁

商品目錄. 成人服裝. 中國古代服裝 · 世界各國服裝 · 少數民族服 · 啦啦隊服 · 職業制服 · 男女宴會禮服 · 流行舞蹈服裝 · 旗袍 · 動物植物. Cosplay. 於 www.dancing-clothes.com.tw -

#25.大玩偶服裝 - 舞雁

本公司從服裝設計、布料選用、打板剪裁等製作過程,完全由自營業的工廠獨立生產方式完成 ... 有氧舞蹈、國樂、武術、戲劇等服裝、服飾、舞鞋、道具及其用品之承製、租借。 於 wuyen.com.tw -

#26.薔薇十字叢書 棧敷童子之誕 - Google 圖書結果

人偶比起真人好太多了「不會把環境弄髒、不會吵鬧也不會吃東西,總之人偶比較好。最近不是聽說有人用真人代替 ... 人偶大人有好幾套和服「經理經常幫它換衣服再出租。 於 books.google.com.tw -

#27.十年.踏痕歸 - Google 圖書結果

攤位你們下個月還要續租嗎?眼相當不客氣地說道臭老頭去買晚餐啦程禹把單字本塞進口袋蹦地跳了起來瞇起眼睛看向眼前收租的小白臉我們下個月也要租啦都租了十幾年還要問 ... 於 books.google.com.tw -

#28.人偶裝- 優惠推薦- 2021年11月| Yahoo奇摩拍賣

幸福翅膀水晶客製化精品禮品專賣597寶可夢可達鴨卡比獸公仔人偶裝出租租借求婚道具求婚拍照求婚攝影生日展覽活動MV ... 跳跳虎人偶裝布偶裝活動慶祝生日驚喜卡通布偶. 於 tw.bid.yahoo.com -

#29.快樂營COS服裝道具租借- 大型人偶系列

主要營業項目為戲劇、電影、動漫角色扮演、成人/兒童表演服裝、創意舞蹈、啦啦隊服裝、大型人偶、道具...等租借及製作為主,歡迎參觀洽詢。 多年來本著「踏實經營、 ... 於 shop.hocom.tw -

#30.新竹舞蹈館、三千舞蹈工作室-蝶影舞蹈團、戲劇舞蹈服裝

新竹舞蹈館,舞蹈館戲劇舞蹈服裝,三千舞蹈工作室和蝶影舞蹈團,主要項目戲劇服裝道具出租,尾牙活動和變裝秀,銷售表演服裝和舞蹈服裝,創意規劃活動企劃還有大型表演道具 ... 於 3000dance.com -

#31.PChome商店街:台灣NO.1 網路開店平台

... 與配件絨毛玩偶益智遊戲/玩具速食店玩具便利商店玩具LEGO/樂高積木布袋戲偶與配件魔術道具 ... 房屋出售房屋出租土地租售店面頂讓工商設備其他 ... 36色鐵盒裝 ... 於 www.pcstore.com.tw -

#32.【采優】道具、服裝出租.Cosplay、化妝舞會、變裝秀

全運會福來鷹. 亞培熊. 迷母娃娃. 吸力貓. 高鐵人偶之型女. 高鐵人偶之型男. 諾亞熊. 鮪魚人偶. 台灣凸版獅. 波波兔. 國賓飯店寶寶黑熊. 黑寶. 塔特貓. 愛心蛇偶 ... 於 www.holly-world.com.tw -

#33.出租玩偶 - 青龍舞蹈戲劇服裝股份有限公司

商品目錄 · 迪士尼 (73). 學生制服 (86). 熱門排行 (472). 軍警制服 (63). 運動風 (10). 電影人物 (563). 出租玩偶 (504) - 動物 (72). 啦啦隊服 (219) ... 於 www.dancing-world.com -

#34.上酒店被抓包「怒鎖貓籠20hrs」 人夫含淚給4星 - ETtoday寵物雲

按摩妹被包養成悍小三欺正宮上法院裝無辜偷情對話露真面目. 【你可能也想看】 ... 布偶喵皇見「國際手勢」失控暴走蠢奴親身實驗下場超慘:牠看得懂. 於 pets.ettoday.net -

#35.動畫完結列表- Myself 動漫| 日本在線動畫﹑擁有多種視頻由你 ...

動畫完結列表,Myself 動漫| 日本在線動畫﹑擁有多種視頻由你選擇﹑免費任您收看. 於 myself-bbs.com -

#36.模型格納庫HOBBYGARAGE | 鋼彈模型玩具公仔景品PVC預購 ...

萬代鋼彈模型/限量公仔/景品/轉蛋/PVC玩具線上預購,台北市西門町實體專賣店能推薦您最新玩具與鋼彈組裝模型MG HG RG PG、歐美日模型玩具、模型顏料、模型工具、模型 ... 於 www.hobbygarage.com.tw -

#37.[問卦] 穿布偶裝打工是什麼感覺- 看板Gossiping - 批踢踢實業坊

嗯吶就是街上穿布偶裝的打工啊日本好像比較多台灣大概要遊樂園才會看到那穿著是什麼感覺啊有人做過可以說看看嗎? 於 www.ptt.cc -

#38.[新聞] 他生殖器34公分稱霸30年無人超越海關認證「行走的化武 ...

belucky: 還好偶35nm5F 150.117.41.81 台灣11/02 21:36 ... 若您已滿十八歲,亦不可將本區之內容派發、傳閱、出售、出租、交給或借予年齡未滿18歲的 ... 於 disp.cc -

#39.甜甜歡樂屋租借抓周服裝、道具,讓你輕鬆在家辦周歲趴

服裝 區分成男寶與女寶,有傳統中國風服飾(唐裝)、北一女建中縮水版校服、 ... 與服裝,敲定租借檔期,甜甜屋於指定的時間寄送配達你家,租期為三天。 於 brainfart99.pixnet.net -

#40.劉濤新劇開播即火,43歲演初出茅廬的少女,險些淪落為「陪酒 ...

而簡愛在得知兩位好姐妹搬離出租屋時;. 也只是短暫悲傷了一下,轉過頭立馬投入 ... 放棄了陪酒妹的幾千塊錢工作,將酒水妹的服裝套上去走她的老路;. 於 newskks.com -

#41.<來源網址>https://eycc.ey.gov.tw/Page/9FAC64F67005E355 ...

「玩角色-服裝工作坊」則由黃稚楊老師教授服裝造型,引導學員運用各種不同媒材、 ... 甲君不服申請復查,主張因第1次創業,房東也是第1次出租,因不諳法令規定,且 ... 於 opendata.ey.gov.tw -

#42.全台唯一科學小飛俠展覽‼️日本人氣柏青哥機台+好玩cosplay ...

⭕5套gatchaman cosplay 服裝(大人小孩都有)提供拍照,打卡按讚送專屬小禮。 ⭕4台科學小飛俠柏青哥. 科學小飛俠海底秘密基地不收門票,但需收 ... 於 miemie.tw -

#43.日笠陽子- 维基百科,自由的百科全书

電視動畫[编辑] · 最後大魔王(服部絢子) · 無法掙脫的背叛(梨那、女學生、布偶裝) · 帥氣可愛宣言!(花緒、法語講座旁白) · 蜡笔小新(店員B) · K-ON!!(秋山澪) · 星際 ... 於 zh.wikipedia.org -

#44.租借迎賓人偶~小熊維尼 - 企鵝娛樂

3.租借服裝敬請按時歸還,每逾期一天加收租金,依此類推累計。如有逾期未還或需續租者,請先通知本公司,如有延誤,造成本公司的損失,將由租方 ... 於 www.magic520.com.tw -

#45.爆肝工程師的異世界狂想曲 (14) - Google 圖書結果

我們要去的租衣舖隔壁就是改衣舖,走過改衣舖門前的時候,發現露露跟一群女僕打扮的女孩。露露旁邊的女僕們應該是亞西念侯爵家的女僕。「主人! 」 「露露,跟朋友來買東西 ... 於 books.google.com.tw -

#46.偶裝人偶裝的價格推薦 - Deewi

614 個讚。 #人偶#吉祥物#mascot #戲偶#特殊服裝#吉祥物玩偶裝#布偶裝#道具#訂製服務 【ET晚報】醫師花8h租布 偶裝 為見打針 若您已註冊過line@會員,人偶裝。 於 www.mariajesusblzqz.co -

#47.小小兵布偶裝出租 - 靠北上班族

小小兵布偶裝出租. 主要營業項目為創意舞蹈、戲劇、兒童服裝表演服裝大小朋友表演服、人偶公仔、啦啦隊服裝租借、道具及設計製作相關服裝為主, 歡迎參觀洽詢, ... 於 ofdays.com -

#48.快樂星網路花禮商城

鋁合金truss舞台搭設、歐式頂篷搭設,活動truss背板設計輸出、各式帳蓬出租、,桌椅出租、飯店式桌 ... 各式白色帳篷、白色地毯舖設、各式折疊椅租用、飯店餐桌椅出租等 於 www.kingflower.com.tw -

#49.派對屋變裝-- 吉祥物、卡通人偶租借專區(For rent)

會員帳號: 會員密碼: 加入會員, 忘記密碼. 吉祥物、卡通人偶租借專區(For rent), 總共 57 筆 當前 1 - 30 首頁 > 卡通人偶 > 吉祥物、卡通人偶租借專區(For rent) ... 於 www.meizi.com.tw -

#50.哪裡可以租HelloKitty的全身布偶裝? - PCZONE 討論區

最近有女同事要結婚了,想說在她的婚禮上弄一些小活動所以想找HelloKitty的頭套(就是有點像YOYO台後面那種全身大布偶的) 請問有人知道這個東西要去哪租嗎? 感謝~ 於 www.pczone.com.tw -

#51.「高雄布偶裝出租」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「高雄布偶裝出租」相關資訊整理- 超搶手~人偶租借一天只要690元~還可以提前一天取件不加價喔租借方式,請用問與答提問(1)取件據點? 台中高雄(2) 要租的人偶 ... 於 lovetweast.com -

#52.和平戲劇舞蹈服裝中心,台中,和平戲服,戲劇服,舞蹈 ... - GOGET888

舞蹈服裝、戲劇服裝、表演服裝、角色扮演、啦啦隊服、服裝出租. ... 租行動布偶裝 ... 請問G133及G96出租一天的話分別是多少呢? 留言IP: 61.*.122.* ... 於 www.goget888.com -

#53.卡通人偶- 薪傳戲劇服裝出租借店

最優質cosplay服裝出租店!提供卡通人偶/海賊王COSPLAY服裝出租借/聖誕節萬聖節服裝造型/春酒尾牙服裝出租/財神爺跳加官服裝/學士服碩士服博士服裝出租借等全新風格租借 ... 於 www.chinchun.com -

#54.【只租不賣】桃園拉拉熊布偶裝出租

布偶裝出租 桃園- 照片轉繪Q版人物、拉拉熊人偶裝出租、健康有機花草咖啡包…更多好物寄售中,歡迎留言討論詢問。拉拉熊布偶裝個人私藏,只開放給桃園的朋友! 於 1applehealth.com -

#55.Readmoo讀墨電子書 台灣最大繁體中文EPUB電子書服務

Readmoo 提供高品質的繁體中文EPUB 電子書,搭配絕佳的閱讀體驗!手機、平板、桌面隨時暢讀電子書。歡迎愛閱讀的你加入Readmoo 一起買書、看書、分享書。 於 readmoo.com -

#56.「彰化布偶裝出租」+1 卡通人偶 - 藥師家

「彰化布偶裝出租」+1。服裝櫥窗>成人服裝>卡通人偶>第1頁.神豬豬隊友(充氣款)-效果超好!!!神豬豬隊友(充·霸王龍充氣暴龍(充氣恐龍裝出租借). 於 pharmknow.com -

#57.人偶裝製作| Dyhot 東湧熊 - 巧匠工藝

企業吉祥物人偶裝製作-Dyhot東湧熊, 【產品用途及適用範圍】, 一、商業街、兒童樂園、步行街、婚禮慶典、公園與遊人合影。 ... 人偶裝(布偶裝) · 布偶裝(人偶裝). 於 www.craftsman.com.tw -

#58.【2020台南年菜懶人包】2020年菜資訊!!整理了台南年菜讓大家 ...

【台南北區】|大和機車出租|300元平價租車|說走就走台南輕旅行| ... 【台南牛排】無油煙式的平價瓷盤牛排,店內超多可愛布偶與公仔,也很適合帶小朋友 ... 於 4co.tw -

#59.台南-北區 求婚大作戰-頑皮豹玩偶裝租賃

有先打電話跟店家確認今天有營業,然後確認要租借的玩偶裝的價格。 原先是想要租底下這款拉拉熊的. 於 asdfghjkl0905.pixnet.net -

#60.布偶裝

布偶裝出租 。藝坊舞蹈戲劇服裝用品有限公司戲服出租戲服租借舞蹈服裝道具出租角色扮演禮服表演服啦啦隊服服裝出租玩偶租借尾牙春酒。找到了布偶裝出租相关的热门资. 於 www.thegenyprjct.co -

#61.• 舞蹈服裝社•

晶靓華舞蹈服飾開始提供大型動物玩偶出租服務摟!! 舉辦動物園或遊樂園的那種大型玩偶裝,或者... Humble beginnings café Kaohsiung ... 於 www.tuugo.tw -

#62.人偶裝出租的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

cos服上海人偶服裝出租熊本熊玩偶網紅熊維尼熊皮卡求卡通玩偶服裝出租. 紅色牛 $1,100. Yahoo拍賣星閣小屋(78), 台南市. 皮卡丘人偶裝人偶裝cosplay 道具服角色扮演 ... 於 biggo.com.tw -

#63.春酒尾牙跑趴戰鬥衣推薦,派對禮服出租-CLOUDSET 雲端衣櫥

從喜慶拜年裝、春天優雅洋裝、度假休閒、日常裝、跑趴洋裝、約會戰鬥服等等應有盡有! 每一件出租服飾皆交由專業潔衣機構清洗,出貨時銷售人員也會再次檢查. 於 yedistyle.com -

#64.創憶變裝服裝道具出租官方網站

創憶變裝主要提供道具服出租,戲劇服裝,表演服裝,舞蹈服裝,古代服裝,變裝趴,變裝道具服,創意變裝,創憶變裝,活動服裝,節慶道具服,尾牙變裝造型,春酒變裝造型,制服變裝, ... 於 partygogo.com.tw -

#65.人偶裝出租-那裏買最便宜與商品比價-2021年10月|飛比價格

米奇米妮人偶裝出租萬聖節驚喜慶生活動生日慶祝生日驚喜禮物迪士尼人偶裝米老鼠人 ... 舞韻舞蹈戲劇表演服裝出租~凱蒂貓大象長頸鹿人偶裝布偶/春節尾牙春酒Party/角色 ... 於 feebee.com.tw -

#66.CATCHPLAY+線上影音|正版高畫質電影影集線上看|HBO ...

placeholder. 北海鯨夢. placeholder. 彭布羅克郡謀殺案. placeholder ... placeholder. 駭客任務:重裝上陣. 單片租借. placeholder. 駭客任務完結篇:最後戰役. 於 www.catchplay.com -

#67.布偶裝頭套脫下是9歲童…走10公里賺錢:可以買飯回家了

... 要在小小年紀就出來幫忙分擔家計,9歲的印尼男孩雷恩(Rehan)就是如此。他只要有時間,就會走10公里的路到人潮較多的地方,穿起布偶裝開始工作。 於 www.setn.com -

#68.人偶裝- 優惠推薦- 2021年11月| 蝦皮購物台灣

現貨速發網紅熊布朗熊布偶裝人偶裝LINE熊大萬聖節吉祥物發傳單婚禮活動告白求婚 ... 人偶裝出租萬聖節驚喜慶生活動生日慶祝生日驚喜禮物迪士尼人偶裝米老鼠人偶裝道具 ... 於 shopee.tw -

#69.台灣派對@氣球外送輕派對訂製-- 動物人偶裝

樂活1000氣球. 快易送(Deco Express). 動物人偶裝. 遊戲道具出租. 活動特效. 印刷廣告乳膠氣球. 30吋乳膠氣球印刷. 鋁箔訂製氣球. 世貿展覽氣球專區. PVC大造型氣球. 於 www.partyshop.tw -

#70.魔幻顧問企業社-line貼圖熊大人偶服裝出租

品名熊大人偶裝適合身高 160-180押金1000租金800運費來回運費司機會收轉帳資料822 439540343762內容商品 一個頭套+衣服一件. 於 www.magic-balloon.url.tw -

#71.玩偶裝出租- 人氣推薦 | 布偶裝出租 - 旅遊日本住宿評價

布偶裝出租 ,大家都在找解答。共有90個搜尋結果- 露天拍賣從價格、銷量、評價綜合考量,為您精選和玩偶裝出租相關的商品. 於 igotojapan.com -

#72.造型布偶- 舞韻舞蹈服飾出租

首頁 · 關於舞韻 · 最新消息 · 舞衣介紹 · 線上目錄 · 常見問題 · 服裝租用憑單 · 注意事項 · 聯絡我們. Design by POSU & 後台管理. 於 www.wuyun.com.tw -

#73.玩偶裝出租- 人氣推薦- 2021年10月 - 露天拍賣

共有234個搜尋結果- 露天拍賣從價格、銷量、評價綜合考量,為您精選和玩偶裝出租相關的商品. 於 www.ruten.com.tw -

#74.【好物推薦】桃園拉拉熊布偶裝出租 - 馬尼326

拉拉熊布偶裝個人私藏,只開放給桃園的朋友!開店、求婚、發傳單… 吸引目光、炒熱氣氛、哄騙小孩(?)的最佳祕密武器…-------------------- 於 kayechien.pixnet.net -

#75.薪傳道具服裝出租店(台北)服務項目

... 布偶裝出租台北,卡通人偶服裝出租店台北,我在薪傳租衣,租借表演服裝, ... 誌服裝租借,賽德克巴萊服裝租借,競技啦啦隊服裝,租戲服,布偶服裝出租訂 ... 於 cosplaycostumerental.blogspot.com -

#76.慾望的魔術師 - Google 圖書結果

女子穿著華麗刺繡圖案的睡衣|照車夫的說法是「穿著中式服裝」—右手拿著皮鞭,脖子上被挖掉 ... 就如前面提過的,那是一棟像文化住宅的出租房子,一樓是西式,二樓是和式。 於 books.google.com.tw -

#77.人偶裝出租拍賣商品比價- 2021年10月| FindPrice 價格網

人偶裝出租的拍賣商品價格,還有更多【預購】皮卡丘人偶服裝卡通出租表演服套裝夏季人偶裝定制 ... 喜洋洋羊人偶裝布偶/春節尾牙春酒Party/角色扮演/道具服/兒童造型. 於 www.findprice.com.tw -

#78.布偶裝人偶裝Mascot costumes - 魔人社

魔人社成立於1994年,專門製作特殊道具、特效化妝、吉祥物人偶裝製作、怪獸裝製作、仿真寫實動物、動作機械設計製作、影片製作。Mostudio is founded in 1994, ... 於 www.mostudio.com.tw -

#79.在流星雨中逝去的妳 (4) - 第 48 頁 - Google 圖書結果

不管怎麼說,像是置物櫃,或出租保險箱之類的地方。如果找不到, ... 已現「可是,她已經」勸個偶掛撥我精掉了。 ... 「我是要飛碟形的布偶打在頭上,讓我痛得皺起眉好痛。 於 books.google.com.tw -

#80.非洲棉需求日漸增加、Moncler營業額成長60 - BeautiMode

第三季SMCP銷售額從疫情前的2.484億歐元,提升偶2.717億歐元,優於市場需 ... Jean Paul Gaultier正式推出服裝租賃服務,提供3萬件單品出租,包括品牌 ... 於 www.beautimode.com -

#81.Anime1.me 動畫線上看– 上百部動漫免費線上看!

出租 女友, 1-12, 2020, 夏, 喵萌奶茶屋. BanG Dream! 3rd Season(第三季), 1-13, 2020, 冬, 極影. 科學超電磁砲T, 1-25, 2020, 冬, 澄空學園&動漫國. 於 anime1.me