帝錦龍骨的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳彥甫寫的 燉補好湯增強抵抗力 和謝振宗的 臺南映象都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自康鑑文化 和蔚藍文化所出版 。

國立中興大學 中國文學系所 韓碧琴所指導 黃雅雲的 魚膾研究——以六朝為核心 (2019),提出帝錦龍骨關鍵因素是什麼,來自於六朝、魚膾、生魚、魚生。

而第二篇論文東吳大學 歷史學系 蔣武雄所指導 陳昱宗的 從唐宋筆記小說論龍的形與變 (2018),提出因為有 龍、筆記小說、唐宋、外型、原形、變化的重點而找出了 帝錦龍骨的解答。

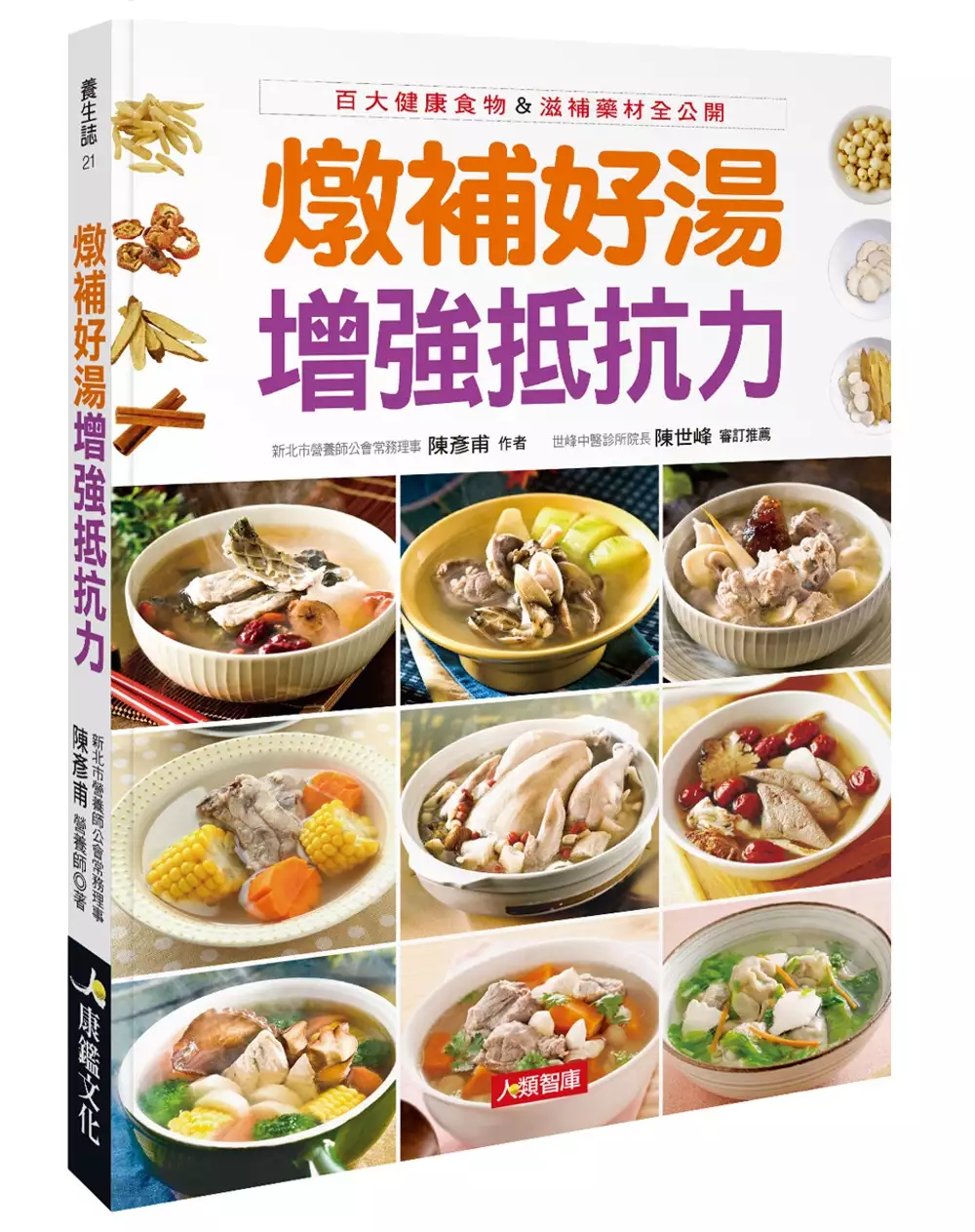

燉補好湯增強抵抗力

為了解決帝錦龍骨 的問題,作者陳彥甫 這樣論述:

四季對症調理進補+元氣好湯百變風情+自己做最安心 百大健康食物&滋補藥材全公開,聰明搭配喝出好體質 ◎8大類補湯動手做,強健體質不生病 收錄雞肉、鴨肉、豬肉、牛肉、羊肉、魚類、海鮮水產、蔬菜8大類好湯,精心設計250道保健食譜,家常養生燉好湯補氣養身,喝出好體質、好氣色。 ◎煮湯祕訣大公開,新手輕鬆燉好湯 清楚說明湯品烹調技巧:使用正確鍋具、採買新鮮食材、適當提味增香、控制時間火候,搭配12種美味高湯DIY,新手也能煲好湯! ◎四季順時養生對症喝湯,照顧全家健康 春養肝、夏養心、秋養肺、冬養腎;春天會過敏,夏天怕上火,秋天肌膚乾燥,冬天容易感冒,掌握四

季養生關鍵,依季節變換燉補營養好湯,對時對症吃出健康、吃得美味,寵愛自己和家人好簡單! 本書特色 簡單快速+營養美味+調養體質+提升免疫力 熬一鍋幸福好湯,健康食療元氣加分 四季對症養身為全家人聰明進補! ●元氣雞湯預防感冒 ●養生鴨湯改善手腳冰冷 ●營養豬肉湯延緩衰老 ●香濃牛肉湯預防貧血 ●滋補羊肉湯補氣活血 ●鮮美魚湯健腦益智 ●紓壓海鮮湯預防骨鬆 ●蔬食靚湯高纖排毒

魚膾研究——以六朝為核心

為了解決帝錦龍骨 的問題,作者黃雅雲 這樣論述:

「魚膾」為生魚料理,主要的方式是將鮮魚剖為薄片,再細切為條狀,搭配佐料直接食用的飲食模式,部份地區稱之為「魚生」。最早關於魚膾料理的文獻記載,見於《詩經•六月》「炰鱉膾鯉」一詞,內容敘述周朝尹吉甫戰勝歸國,舉行宴會的歡愉場面,在宴會中以「炰鱉膾鯉」招待賓客,可見在當時這是著名的佳餚,且在周宣王之前,鯉魚膾可能廣為人知,才會被運用在如此盛重的宴會中。食膾文化,自先秦時期已十分盛行,孔子認為「食不厭精、膾不厭細」,具體表達當時對於魚膾料理的要求,及其呈現之樣貌。隨著時代演進,飲食觀念逐步建構,日漸成熟,至於魏晉,講究飲食已成為社會風氣,記錄食材、料理與烹飪的書籍大量出現,展現多元豐富的飲食文化。

六朝時期,飲食風氣由滿足口腹之慾的肥膩料理習慣,轉為講究雋永清澹之美感品味,可見飲食水準的提升,使美食蘊含人文寓意。本文研究著眼於魚膾料理在六朝時期的文化發展與演進之下,所展現成熟且多樣貌的料理姿態,以及體現老莊淡雅拙實的自然美感,期望能呈現六朝時期魚膾料理的美學品味風貌。綜上而論,六朝時期支持飲食的社會經濟與文化,已具備相當成熟的發展,故在魚膾料理中所體現者,不是「飢者易而食」,而是品味料理的美感覺知與細膩體驗生活的態度,結合美學、味覺與視覺,甚至有娛樂效果,皆有不同於前代之飲食表現,可見六朝時期飲食水準已經超脫基本生理的飽食要求,跨越至更高的美感層次。

臺南映象

為了解決帝錦龍骨 的問題,作者謝振宗 這樣論述:

展書閱讀,握把泥土混合汗水 走過紅磚街坊或青石鋪地的巷道 靜靜觀看過往軼事 如嫩筍冒出春泥 溫柔且輕聲細語地傾訴 本詩集分台江詩意、府城逸趣、南瀛風情三輯: 【台江詩意】二十首,記載台江大廟興學與文藝活動。作者身為台江土城高中的領航者,以這塊土地為出發點,讓台江子弟認識台江豐富的人文歷史。 【府城逸趣】二十六首,詩記府城重要地誌景觀與內涵,期望小京都的名號綿延傳承,見識府城溫馨誠摯的人情味與深厚的人文關懷。 【南瀛風情】七十六首,為原臺南縣的風情寫照,詩記南瀛全部三十一區特殊風貌暨歷史情懷,藉此闡揚南瀛之美。

從唐宋筆記小說論龍的形與變

為了解決帝錦龍骨 的問題,作者陳昱宗 這樣論述:

龍是中華文化中影響深厚的一種傳說生物,對於中國歷史文化的研究是一個相當重要的主題,然而大約在進入二十世紀以後,現代人很快便認識到龍的存在並無法用科學證實,因此研究者們首先就必須面對一個根本的問題:「龍究竟是什麼?」 現今對龍的研究大致可分為兩類,一是尋找龍的起源與原型,二是避開無法證實龍存在的限制,從信仰、圖像、文學等角度來進行研究。時至今日,雖然龍的原型問題尚存有爭議,但以現代的角度為龍重新建構出的形象已經大致成形,不過中國歷史上仍有許多關於龍的記載,與現今龍的形象並不完全相符,這顯示了研究使用的材料以及觀察角度可能尚有待擴充。 為了更貼近古人的角度,繼承了歷史性敘事手法、具有史料

價值的筆記小說是相當重要的一種材料,其中又以唐宋時代最值得關注。近年已有不少研究者注意到了唐宋筆記小說中的龍擁有不同於傳統印象的多元性,並且都強調龍的角色在唐宋發生了變遷,不過與此同時,龍的「外型」這項最基本的性質卻沒有隨之得到新的探討。 分析龍在史料中是以什麼樣的外型出現,是解答「龍究竟是什麼?」這個疑問之前最基本卻仍尚待進行的工作。為了補充前人的研究,同時也為進一步的研究鋪路,筆者將從最表層的外在開始著手,以唐宋筆記小說為題材分析其中龍的外型以及其變化的情形。 本論文將龍分為「原形的龍」與「變化的龍」兩類,分別對其外型進行歸類和分析,觀察龍的具體外貌特徵以及外型之外的特質,並以此探討筆

記小說中的龍之所以被稱為龍所需具備的條件。