師大公館地圖的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦尹章義,林滿紅,林翠鳳,武之璋,孟祥瀚,洪健榮,張崑振,張勝彥,戚嘉林,許世融,連心豪,葉乃齊,趙祐志,賴志彰,闞正宗寫的 《臺灣史研究名家論集(三編)》,(共十五冊) 和廖振富的 老派文青的文學浪漫都 可以從中找到所需的評價。

另外網站秘製醬汁燒臘老店、激推馬來風味乾咖哩雞、巷弄內夏威夷生魚 ...也說明:台北 公館 商圈一日美食 地圖 五選! ... 汁燒臘老店、激推馬來風味乾咖哩雞、巷弄內夏威夷生魚飯、肉量爆表鷹流系拉麵、 師大 附近道地墨式餅舖|肥波開吃啦 ...

這兩本書分別來自蘭臺網路 和玉山社所出版 。

中原大學 室內設計研究所 倪晶瑋所指導 范戎狄的 貳樓餐廳-陽明山美軍宿舍C10房舍改造 (2021),提出師大公館地圖關鍵因素是什麼,來自於陽明山美軍宿舍、品牌形轉、貳樓餐廳、大客廳。小角落。

而第二篇論文國立中央大學 歷史研究所在職專班 吳學明所指導 班偉的 番割與清代臺灣的邊區社會 (2020),提出因為有 清代臺灣、番割、邊區社會、原住民、山產交易的重點而找出了 師大公館地圖的解答。

最後網站潮人物 2013年11月號 vol.37 2014台北玩樂地圖 全世界最好玩的城市則補充:曾經在夏日午後抱筆電跑遍公館、師大,找不到提供無線網路的店家,這時米倉的出現,實在是一大福音。提供免費插座與無線網路不說,在木頭為基調的典雅空間中,鵝黃色燈光柔 ...

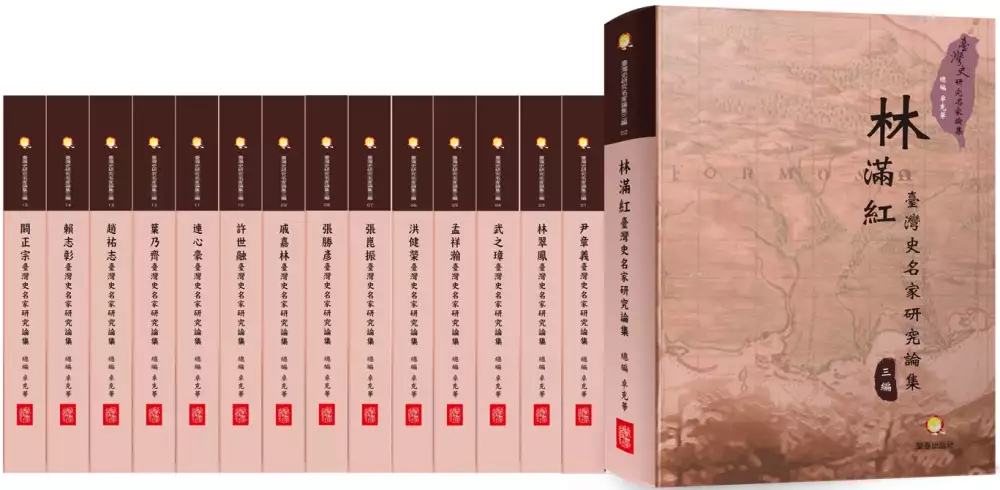

《臺灣史研究名家論集(三編)》,(共十五冊)

為了解決師大公館地圖 的問題,作者尹章義,林滿紅,林翠鳳,武之璋,孟祥瀚,洪健榮,張崑振,張勝彥,戚嘉林,許世融,連心豪,葉乃齊,趙祐志,賴志彰,闞正宗 這樣論述:

本叢書收錄當代兩岸三地一流臺灣史權威歷史學家:尹章義、林滿紅、林翠鳳、武之璋、孟祥瀚、洪健榮、張崑振、張勝彥、戚嘉林、許世融、連心豪、葉乃齊、趙祐志、賴志彰、闞正宗共十五位名家著作精華出版,由卓克華教授任本叢書的總編輯。 蘭臺出版社以服務學術為出版宗旨,2016年推出《臺灣史研究名家論集(初編)》、2018年推出《臺灣史研究名家論集(二編)》,兩套書自上市以來,深獲兩岸的學術界好評,因而再度懇請十五位兩岸名家,貢獻出版其在臺灣史研究上最經典的論文。這三次編著叢書的出書作者,都是臺灣史各領域的研究權威,以「究天人之際,通古今之變,成一家之言」為目標,教授們窮其一身學術研究之力,落

實在臺灣史方面的研究。期望本叢書的出版能夠開啟兩岸學子研究臺灣史更上一層樓,並為臺灣史研究創新的研究思潮。 1.《尹章義臺灣史研究名家論集》 2.《林滿紅臺灣史研究名家論集》 3.《林翠鳳臺灣史研究名家論集》 4.《武之璋臺灣史研究名家論集》 5.《孟祥瀚臺灣史研究名家論集》 6.《洪健榮臺灣史研究名家論集》 7.《張崑振臺灣史研究名家論集》 8.《張勝彥臺灣史研究名家論集》 9.《戚嘉林臺灣史研究名家論集》 10.《許世融臺灣史研究名家論集》 11.《連心豪臺灣史研究名家論集》 12.《葉乃齊臺灣史研究名家論集》 13.《趙祐志臺灣史研

究名家論集》 14.《賴志彰臺灣史研究名家論集》 15.《闞正宗臺灣史研究名家論集》

貳樓餐廳-陽明山美軍宿舍C10房舍改造

為了解決師大公館地圖 的問題,作者范戎狄 這樣論述:

陽明山山仔后美軍宿舍群以1950年代美國城郊住宅樣貌興建,後因美軍撤離而逐漸成為閒置資產。近年因歷史建築再利用意識興起,美軍宿舍迎來修復改造契機,現多以餐飲產業模式活化,成為觀光旅遊景點。本設計論文以修復後的美軍宿舍C10房舍為基地,經文獻探討、田野調查、基地與案例分析,剖析其歷史文化涵構及草山小鎮觀光商圈經營現況,選定貳樓餐廳並以特色店模式導入C10房舍,將品牌内容融合基地、草山小鎮與陽明山特色,創造「都市後花園」非日常餐飲體驗。最後經概念、策略訂定、空間定性定量等階段,對C10房舍進行室內空間設計模擬,主要研究成果為:1)找出符合C10房舍與草山小鎮觀光商圈特色的餐飲品牌;2)貳樓餐廳的

品牌形轉;3)「家」與「大客廳。小角落」的設計概念實踐。

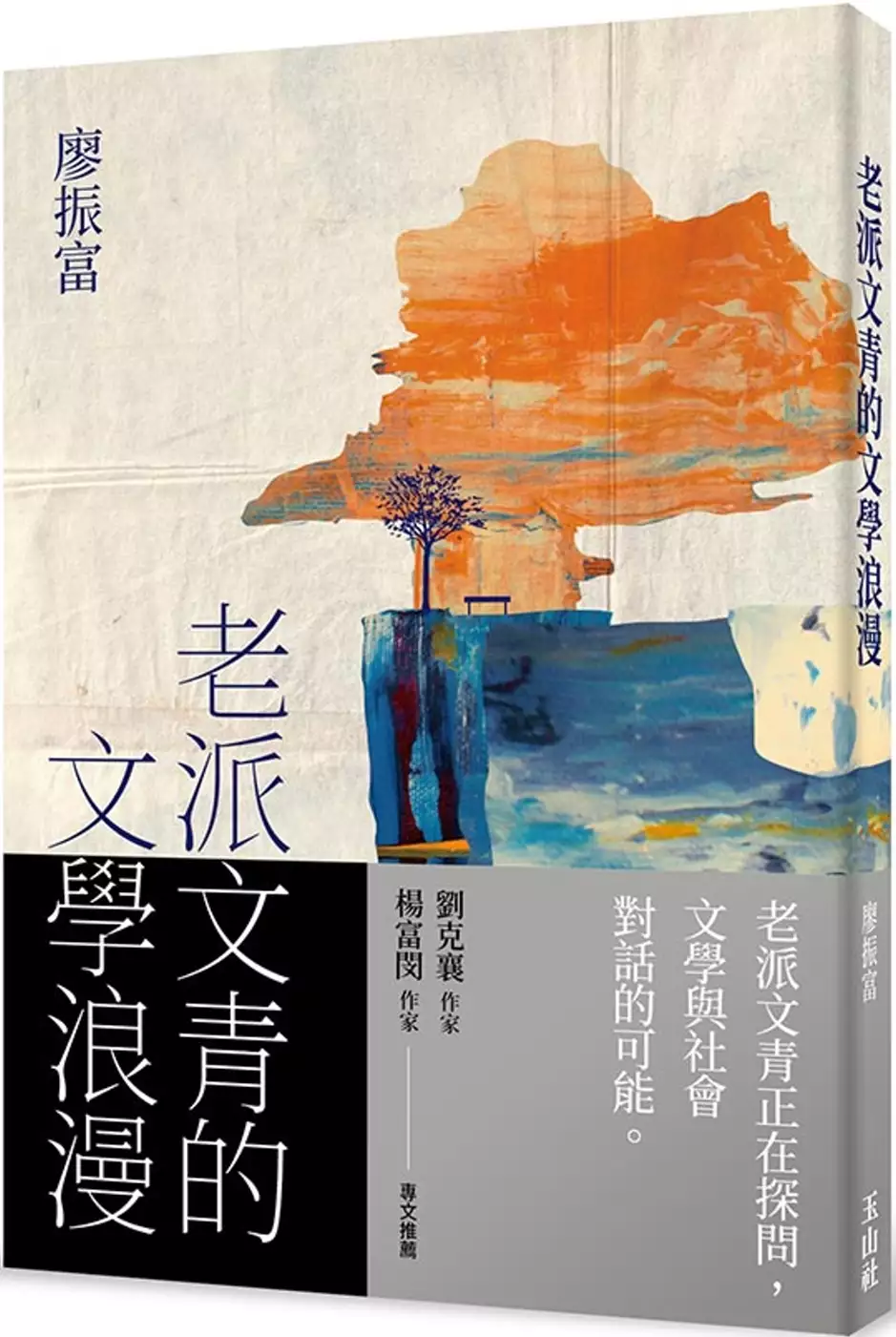

老派文青的文學浪漫

為了解決師大公館地圖 的問題,作者廖振富 這樣論述:

他對文學有著老派的熱情與執著, 想將多年吸取的養分, 用易懂的方式介紹給大家, 讓生活在這裡的人認識臺灣文學的美好。 老派文青正在探問,文學與社會對話的可能。 他出身霧峰,深受在地文化環境的影響,大學就讀中文系,之後的研究主題轉向在地文學,包括臺灣古典文學、日治時期臺灣文學、臺灣現代文學。對於臺灣文學輾轉、曲折的發展,具有深刻的認識。 文學是他理解世界的方式,透過不同的作品,他看到這片土地的歷史、人性的幽微,以及對未來的美好期盼。他希望讓更多人知道,臺灣文學是什麼?有什麼價值? 本書收錄「從阿罩霧出發」、「你可能不知道」、「七百天的美好」、「聽 ,土地說故事」四輯,

這些文章紀錄了他求學、任教、擔任國立臺灣文學館館長等不同的人生階段,以及與文學為伍的歷程。讓人更加認識廖振富這位老派文青,並且深刻體驗到他熱切的浪漫之情。 本書特色 ◎老派是不急著追逐潮流、對舊有價值擇善固執,在中部人文薈萃中成長的廖振富,對於臺灣文學有著終如一的熱情與追求。 ◎文學是對當代社會的反映,透過文字帶給讀者感動或啟發。他在自己的研究和書寫中,不斷重返生命與文學的現場,梳理臺灣文學對自己的意義,以及臺灣文學史的脈絡與路徑。 ◎任教於臺灣文學系所,擔任過臺灣文學館館長的他,對於推廣臺灣文學國文課綱與選文爭議、「自自冉冉」春聯等事件,都不吝惜為文發聲,只因他堅持文學要

與社會有所對話。 ◎作家劉克襄、楊富閔專文推薦,邀請各位讀者一同踏上這段臺灣文學之旅。

番割與清代臺灣的邊區社會

為了解決師大公館地圖 的問題,作者班偉 這樣論述:

清治臺灣初期,劃界封禁、族群分類是官方治理臺灣的大方向,「分」字為其主軸,落實以「分界」、「分類」、「分治」等施政措施,因此形成人文、地理、經濟上的阻隔。番割因商業利益越過人文、地理屏障,衝撞挑戰官方「分」的意志。公領域上,原為違禁越界的番割,卻受官方之託,或為堵禦邊區,又或為協帶「生番」為官方出力、更有邊陲地區地方治安的危機,借助番割在地方的力量。黃祈英、張丙事件後,官方開始關注「同番化」較深的番割,影響其統治。光緒年間清政府積極治臺,此時將番割納入官方的撫墾體系中。顯然官方對番割的態度隨邊界政策、社會概況、治安事件而調整。在私領域中,不論土地開發、水利建設及隘墾組織的邊區經營,都能見

到番割所發揮降低衝突的重要功能。漢人在開墾受阻礙、生存受威脅、族群遇危機,番割受託協調、講和甚至以私人武力相助。 清代臺灣的邊區,是國家統治力量的最邊緣,走私交易、獵首出草、設隘防番、協議和番,都在這個場域上演,不但是族群間互動接觸前緣,也是各方勢力的競技場。番割所建立的人文、地理網絡,在狩獵與農耕文明的相遇競逐中,除了武力對抗之外,增添了其他的可能選項,建構出邊區社會多元的樣貌。綜觀歷史軌跡,清政府逐步走向「分界」、「分類」、「分治」的施政舉措並未阻止雙邊往來,原漢關係反愈朝向更深化多元的互動交流發展。

師大公館地圖的網路口碑排行榜

-

#1.理圖807~ - 師範大學板 - Dcard

第一次有課在理圖807,但在校園地圖上找不到位置,有前輩可以提示一下它的位置嗎!感恩. 於 www.dcard.tw -

#2.台灣就業通- 找工作

台灣就業通求職網提供求職者多元化職缺、就業新聞、徵才活動訊息、產業、分眾與計畫專區、政策資源、職涯評測、升學就業地圖等豐富資訊,是您職涯發展路上的好夥伴。 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#3.秘製醬汁燒臘老店、激推馬來風味乾咖哩雞、巷弄內夏威夷生魚 ...

台北 公館 商圈一日美食 地圖 五選! ... 汁燒臘老店、激推馬來風味乾咖哩雞、巷弄內夏威夷生魚飯、肉量爆表鷹流系拉麵、 師大 附近道地墨式餅舖|肥波開吃啦 ... 於 boba.ettoday.net -

#4.潮人物 2013年11月號 vol.37 2014台北玩樂地圖 全世界最好玩的城市

曾經在夏日午後抱筆電跑遍公館、師大,找不到提供無線網路的店家,這時米倉的出現,實在是一大福音。提供免費插座與無線網路不說,在木頭為基調的典雅空間中,鵝黃色燈光柔 ... 於 books.google.com.tw -

#5.校園配置圖- 國立臺灣師範大學NTNU

和平校區I教室分佈圖. 校本部配置圖 · JPG. 和平校區Ⅱ教室分佈圖. 校本部配置圖. 於 www.ga.ntnu.edu.tw -

#6.校園旅行-台灣師範大學(公館、林口校區)

校園旅行-台灣師範大學(公館、林口校區). 由捷運公館站1號出口,沿著汀洲路四段走就會看到公館校區的校門了. 進校門後會先看到校區地圖. 於 s1323015.blogspot.com -

#7.石二鍋

傳承懷舊石頭鍋的先炒再煮;揉合日式涮涮鍋的極簡體驗,堅持每一片肉品、每一類時蔬,皆嚴格品管或取得認證給您好安心、好涮嘴,總是新鮮的用餐體驗. 於 www.12hotpot.com.tw -

#8.尋找麥當勞全台餐廳門市:24H、得來速、遊戲區 - McDonald's

哪些麥當勞餐廳門市有24H、得來速、McCafé、兒童遊戲區、免費Wifi 服務?搜尋台灣各地麥當勞餐廳地址、門市電話、營業時間、早餐供應時間馬上了解! 於 www.mcdonalds.com -

#9.臺北市大安區志 - 第 439 頁 - Google 圖書結果

再者,交通方面:公館乃交會點;日治時期之規劃,公園道路如忠孝、仁愛、信義、民族、 ... 民國48年我考上初中,到師大附中去要從景美坐火車到公館在搭三輪車到師大附中, ... 於 books.google.com.tw -

#10.[同人會場]師範大學公館校區中正堂:7/22新增路線2

臺灣師範大學公館校區中正堂: 小型Only場次常使用的場地,容納人數約800人。 ... 沿途街景: ↓ 捷運車站提供的地圖,從4號出口出站。 ↓ 萬隆站3號出口出 ... 於 www.doujin.com.tw -

#11.【台北市頂讓】-591房屋交易網

台大、台師大熱鬧美食街日式風格-誠可議 VIP. 餐飲 | 餐飲食品 | 40坪 | 租金:60,000元/月 ... 公館超醒目麻辣鍋 VIP. 餐飲 | 餐飲食品 | 100坪 | 租金:230,000元/ ... 於 business.591.com.tw -

#12.公館校區配置圖 - 國立臺灣師範大學總務處

無障礙車位. Accessibility Elevator. Restroom for the Disabled. 於 www.ga.ntnu.edu.tw -

#13.臺灣師範大學公館校區田徑場400M | 路線| 跑步筆記

地址:116 台北市文山區汀州路四段88 號google map國立臺灣師範大學,簡稱臺灣師大、臺師大或師大,設有校本部、公館及林口3 個校區,校本部及公館校區分別位於台北市 ... 於 running.biji.co -

#14.師大公館校區捷運2022-精選在臉書/Facebook/Dcard上的焦點 ...

愛美和愛美食的朋友們絕對不能錯過! 而師大夜市到底要怎麼去? ❤❤❤不用擔心。台北捷運超級無敵方便❤❤❤. 公館 ... 於 big.gotokeyword.com -

#15.台北室內景點推薦》下雨天或大熱天也能玩!20+室內親子/約會 ...

1 台北室內景點地圖. 2 台北室內景點推薦票券. 3 台北室內景點推薦:親子同遊. 4 台北室內景點推薦:情侶約會. 5 台北室內景點推薦:免費景點. 於 blog.kkday.com -

#16.竹風書苑- 整理這份地圖,回想起十多年前,與同學早上九點踏 ...

整理這份地圖,回想起十多年前,與同學早上九點踏入牯嶺街,師大公館一路買到重慶南路書街,晩上九點多才收手的行徑,後天將就這份書店名單,分享如何找到公館師大區各 ... 於 www.facebook.com -

#17.師大公館校區地圖 - 工商筆記本

國立臺灣師範大學公館校區聯合辦公室. ... 本室地圖. (點擊圖片可放大) ... 地址:116 台北市文山區汀洲路4段88號綜合館1樓. E-Mail:[email protected]. 於 notebz.com -

#18.上課地點 - 國立臺灣師範大學共同教育委員會普通體育組

公館 校區田徑場(操場). 上課課程. 壘球; 定向越野; 足球. 公館校區田徑場(操場). 室外網球場(本部、公館) ... 本部體育館一樓-大韻律房 ... 於 www.ntnu-ccec-pe.net -

#19.國立臺灣師範大學公館校區散步跑步路線- 文山區 - Pacer

國立臺灣師範大學公館校區是一條位於文山區,臺北市,中國台灣的步道,他的長度為0.4km (大約500步) ,爬升高度為0m,難度評級簡單。用Pacer App發現更多優質路線吧! 於 www.mypacer.com -

#20.公館地圖

猫头鹰博物馆; org 臺北捷運公館站地圖; 網址前往; 0125794; 121°32'7 ... 它的位置,位於今師大分部的所在地,至於位於其附近的「頂公館」,內部並無 ... 於 941829128.logisfrance-architecture.fr -

#21.配送司機|協慶事業有限公司|苗栗縣公館鄉 - 1111人力銀行

苗栗縣公館鄉工作職缺|配送司機|協慶事業有限公司|月薪3.5萬 ... 現任 力得企管總經理&首席講師 ▻學歷 美國伊利諾大學(UIC)MBA 政大政治系 師大附中 ▻經歷 台新 ... 於 www.1111.com.tw -

#22.校區地圖 - 國立高雄師範大學

和平校區空照圖. 和平校區空照圖(此圖由Google地圖截圖「高師. 燕巢校區空照圖. 燕巢校區空照圖(此圖由Google地圖截圖「高. 校區平面圖. 和平校區平面圖(一) │ 和平校 ... 於 w3.nknu.edu.tw -

#23.大台北衛星導航旅遊地圖書: - 第 26 頁 - Google 圖書結果

開車:到台北公館之後,轉汀州路到師大路口處即抵。 MAP P24.G7 親山近水的自來水園區,除了目前仍在使用的淨水場設備外,其他都是遊客活動的範圍。你可以在「水霧花園」裡 ... 於 books.google.com.tw -

#24.達美樂就是好吃| 披薩外帶外送服務DOMINO'S PIZZA

達美樂打了沒!超多款人氣披薩通通任你挑~隨點隨享超值美味立即有。412-5252(手機直撥加02)使用網訂成為會員訂餐,享紅利點數折抵現金或換美味副食! 於 www.dominos.com.tw -

#25.YouBike師範大學公館校區站 - City57 全球旅遊指南

... 透過官方網站、各站Kiosk(自動服務機)及服務中心加入會員。 YouBike師範大學公館校區站YouBike NTNU Gongguan Campus Station - 台北YouBike微笑單車City57. 於 www.city57.com -

#26.置物櫃服務 - 臺北大眾捷運股份有限公司

站別 位置 收費 尺寸 數量 可用格數 淡水(R28); 北川堂(近出口1) 非付費區 20元/小時 58x90x42公分 18 18 淡水(R28); 北川堂(近出口1) 非付費區 10元/小時 34x90x42公分 45 34 淡水(R28); 南川堂(近出口2) 非付費區 20元/小時 58x90x42公分 16 14 於 www.metro.taipei -

#27.和牛涮日式鍋物放題

和牛涮嚴選「極上和牛」並完美詮釋多種和牛吃法,打造野菜自助取用區,依季節提供新鮮菜品、嚴選副食與醬料區,共70多種食材無限供應,暢快涮出達人級美味, ... 於 www.wagyushabu.com.tw -

#28.師大公館校區地圖的評價費用和推薦,EDU.TW、FACEBOOK

師大公館 校區地圖的評價費用和推薦,在EDU.TW、FACEBOOK、DCARD和這樣回答,找師大公館校區地圖在在EDU.TW、FACEBOOK、DCARD就來教育學習補習資源網,有網紅們這樣 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#29.國立臺灣科學教育館

【活動簡介】 科學家伽利略曾說「大自然是一本用數學寫成的書」。台灣是世界上重要的科技島,數學更是科技的基礎。 本次活動由數感實驗室、科學教育館、台師大數學思維 ... 於 www.ntsec.gov.tw -

#30.2022公館師大商圈必吃清單》香酥多汁鹽酥雞、滷肉飯加爆漿 ...

2022公館師大商圈必吃清單》香酥多汁鹽酥雞、滷肉飯加爆漿半熟蛋,用銅板價吃米其林美食 ... TOP6公館師大商圈美食推薦,在地人和必比登推薦的道地美食地圖。 於 www.storm.mg -

#31.台北市衛星定位旅遊地圖書: - 第 30 頁 - Google 圖書結果

升公館夜市吃玩| WGS84 座標( N ) 25 ° 01'17.2 " | TWD 67 座標》( N ) 25 ... ( DATA )地址:台北市大安區師大路、泰順街、雲和街週邊營業時間:約中午至凌晨 12 點師大 ... 於 books.google.com.tw -

#32.號公館校區 - 國立臺灣師範大學基層文化服務社

師大 地址: 本部校區:106 臺北市大安區和平東路一段162號公館校區:116 臺北市文山區汀州路四段88號. ○師大校園地圖: http://www.ntnu.edu.tw/ga/map/map.html. 於 web.ntnu.edu.tw -

#33.【台北小巨蛋美食餐廳】招治飯店傳承奶奶好客精神!菜單中式 ...

《招治飯店》菜單價格平價、餐點份量又大,將臺菜、川菜、江浙菜做結合並改良,餐點調味非常符合現代人口味,還真的沒有一道不 ... 吃在台北古亭師大. 於 tenjo.tw -

#34.國立臺灣師範大學公館校區舉辦「封鎖瑞法提歐」科學營

說明: 一、宗旨:誰說考得好的人,才懂科學呢?這一個科學營,提供對地震科學及防災應用有興趣的高中生,一個發揮自己組織能力、創造力和團隊協調能力的舞台。 於 www.tsvs.ntpc.edu.tw -

#35.蝦皮店到店門市查詢|營業時間:11:30-22:30|全台據點一次看

大園區. 中壢區. 平鎮區. 桃園區. 楊梅區. 龍潭區. 龜山區. 蘆竹區. 基隆. 新竹市. 新竹縣. 宜蘭. 苗栗. 台中. 彰化. 嘉義. 台南. 高雄. 蝦皮店到店服務據點. 於 shopee.tw -

#36.臺灣師範大學 - GoogleMap

國立臺灣師範大學簡介國立臺灣師範大學位於台北市大安區和平東路一段(校本部、和平校區),中文簡稱臺師大或師大、英文簡稱NTNU,另有公館校區和林口校區,校地分布甚. 於 map.hotel.com.tw -

#37.菜單 早安美芝城 Good Morning

走過經典四十,美而美漢堡店蛻變為今日的「早安美芝城」,不僅是網友票選五大早餐店,更獲選十大傑出品牌,一路走來秉持初心,攜手在地優良廠商提供美味良食. 於 www.macc.com.tw -

#38.國立臺灣師範大學公館校區分佈圖

國. 立. 臺. 灣. 師. 範. 大. 學. 公. 館. 校. 區. 分. 佈. 圖. 運. 動. 場. 硬式網球場. 籃球場. 排網球場. 司. 令. 臺. 中. 正. 堂. 車. 棚. 警. 衛. 室. 男. 於 www.ntnu.edu.tw -

#39.【網友推薦】師大公館校區地圖- 紐西蘭自助旅行最佳解答-202…

郵筒地圖校本部606 642 和平校區i教室分佈圖647 530 綠13 校本部Ⅱ配置圖… 透過官方網站、各站Kiosk(自動服務機)及服務中心加入會員。 YouBike師範大學公館校區 ... 於 trzebieszewo.pl -

#40.北區-國立臺灣師範大學資訊中心(公館校區) - 2016/05/14 第五 ...

報到地點:台北市文山區汀州路四段88號公館校區應用科學大樓1樓競賽地點:台北市文山區汀州路四段88號師大公館校區圖書館8樓; 交通資訊:. 捷運: 淡水信義線『公館 ... 於 sites.google.com -

#41.藏壽司台灣官方網站|くら寿司Kura Sushi - 店舖檢索

地圖. 藏壽司台北館前店(全球旗艦店). 台北市中正區館前路12號5樓(UNIQLO樓上) ... 藏壽司大直ATT店 ... 藏壽司淡水站前店. 新北市淡水區中山路8號5樓(大都會廣場). 於 www.kurasushi.tw -

#42.歡迎回家家樂福| Carrefour Taiwan

目前地圖範圍內符合搜尋條件共1 間分店. 24小時營業 服務篩選0. 請點選下列您所需的服務. ×. 熱門服務. 重選確認. 您已選擇0種服務. 關於我們. 家樂福簡介 · 人才招募 ... 於 www.carrefour.com.tw -

#43.韓式、咖啡廳等總整理(台北捷運美食、師大美食餐廳、公館 ...

師大公館 必吃美食,早午餐、小吃、吃到飽、韓式、泰式、咖啡廳等總整理公館附近餐廳、小吃推薦 【台北公館】12MINI快煮鍋捷運公館店地址:台北市中正 ... 於 www.tony60533.com -

#44.國立台灣師範大學公館校區- Google 我的地圖

國立台灣師範大學公館校區. 地圖圖例. 條款. 50 公尺. 此地圖由使用者建立。瞭解如何建立自己的地圖。 管理帳戶. 建立新地圖. 開啟地圖. 與您共用的地圖. 於 www.google.com -

#45.永慶房仲網提供買屋、賣屋、租屋、實價登錄、成交行情、房價 ...

買屋、賣屋、租屋、實價登錄、成交行情、房價諮詢、買房買屋知識、房屋仲介不動產選擇永慶房產集團,網羅永慶房屋、永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產最新待售物件、 ... 於 www.yungching.com.tw -

#46.「師大公館校區地圖」情報資訊整理 - 食在北台灣

師大公館 校區地圖 食在北台灣 · 咖啡弄(劍潭店) · 西點烘焙、麵包 · 阿諾義式手作餅乾 · 西點烘焙、麵包 · 夏酪堤蛋糕工房 · 西點烘焙、麵包 · AUNT STELLA 詩特莉手工餅乾台北 ... 於 lovetpe.com -

#47.國立臺灣師範大學地球科學系公館校區舉辦「2022臺師大地科 ...

說明: 一、本校地球科學系系學會舉辦「2022臺師大地科營」,將本系五大領域之專業內容以有趣、多元的方式呈現,並透過講解與實際操作,讓學員能了解 ... 於 sysh.tc.edu.tw -

#48.校園配置圖- 國立臺灣師範大學NTNU

和平校區I配置圖. 校本部配置圖 · JPG 360導覽. 和平校區Ⅱ配置圖. 校本部配置圖 · JPG. 公館校區配置圖. 校本部配置圖. JPG. 林口校區配置圖. 校本部配置圖. 於 www.ga.ntnu.edu.tw -

#49.師範大學公館校區 - Perceptia

教育研究國際化的領頭羊. 華語文結合科技. 教務資訊系統(課務、成績等相關查詢) 學生請假. 教育實習作業系統. 課程地圖. 基礎課程免修. 學分學程、 教育學 ... 於 perceptia.de -

#50.臺灣師範大學- 大安區- 台北市 - 旅遊王

國立臺灣師範大學簡介. 國立臺灣師範大學位於台北市大安區和平東路一段(校本部、和平校區),中文簡稱臺師大或師大、英文簡稱NTNU,另有公館校區和林口校區,校地分布甚 ... 於 www.travelking.com.tw -

#51.搜尋門市據點 - NET

地圖. 查詢鄰近門市. To navigate, press the arrow keys. 64. 17. 29. 37. X. 常見問題 · 門市據點 · 查詢庫存 · 團購需求. COPYRIGHT@NET CO.,LTD. 於 www.net-fashion.net -

#52.【台北公館商圈】大食控站出來!公館這8間準備好滿足你的胃

(圖片來源/雞二拉麵-師大店) 鷹流東京豚骨拉麵-極匠(看地圖) ... 赤神日式豬排-公館店(看地圖) Homies Burger 好美食美式漢堡(看地圖) 竹の丼 ... 於 event-web.line.me -

#53.FamilyMart 全家便利商店

咖啡複合店 · FamiSuper · Fami自助洗衣 ... 於 www.family.com.tw -

#54.查詢門市據點- 用戶服務 - 台灣大哥大

台灣大哥大提供線上立即查詢門市據點、地圖查找、營業時間、連絡電話等, 方便您查詢就近的門市據點. 於 www.taiwanmobile.com -

#55.【2022捷運公館站住宿】Top10超夯住宿精選 - Agoda

大安區,捷運公館站-查看地圖. 電梯; 中文. 查看空房. 查看全部. Amy台北台大公館豪華精品"家Home"公寓近MRT捷運公館站師大夜市台大校園(Amy House NTU Taipei ... 於 www.agoda.com -

#56.營業據點一覽週六提供服務郵局(含代辦所) - 中華郵政

100046, (02)2365-9518, 臺北公館郵局(臺北13支) 臺北公館郵局(臺北13支), 臺北市中正區羅斯福路四段74號(B1), 電子地圖. 郵局 ATM, 106096, (02)2707-7130 ... 於 www.post.gov.tw -

#57.地圖與交通 - 國立臺灣師範大學環境教育研究所

地圖 與交通. 國立臺灣師範大學公館校區(理學院)行政大樓3、4樓. 聯絡電話 (02)2935-5232 / (02)8931-0509. 地址 11677 臺北市文山區汀州路四段88號. 捷運 公館站一號 ... 於 www.giee.ntnu.edu.tw -

#58.台北台灣師範大學公館校區附近住宿- 飯店 - Trip.com

使用Trip.com 查看台北台灣師範大學公館校區住宿及附近住宿飯店推薦真實用戶 ... 距離寧夏夜市只有150公尺的距離,旅舍更準備了精美的大稻埕遊樂地圖,提供旅客參考。 於 tc.trip.com -

#59.師大公館分部

1074 公館課程簡章學習地圖. 師資不限. 時段不限上午下午晚上全日上午& 下午下午& 晚上上午& 晚上. 課程狀態不限招生中確定開班上課中額滿停止招生預約 ... 於 727815915.kam-fuer-kmu.ch -

#60.交通資訊 - 理學院- 國立臺灣師範大學

由捷運公館站1號出口向南行沿羅斯福路五段步行10分鐘,右轉汀州路四段即可到達。 公車. 於 www.cos.ntnu.edu.tw -

#61.台灣師範大學公館校區行政大樓 - 台湾

基於Taipei 的台灣師範大學公館校區行政大樓是一個學校。 台灣師範大學公館校區行政大樓的街道地址是116台北市文山區汀州路四段88號。 在下面查看他們的聯繫信息和客戶 ... 於 taiwanprofile.com -

#62.地圖及交通指南 - 國立臺灣大學醫學院附設醫院

國立臺灣大學醫學院附設醫院,,National Taiwan University Hospital,臺大醫院肇建於西元1895年,為國家級教學醫院,肩負教學、研究、服務三大任務。台大醫院網站提供 ... 於 www.ntuh.gov.tw -

#63.國立台灣師範大學公館校區研究大樓交通位置圖: ↓下圖中...

北市公共場所AED急救網,國立台灣師範大學公館校區研究大樓交通位置圖:. 地址:台北市文山區汀州 ... 壹、 校區地圖與交通資訊交通路線地圖| 北市公共場所AED急救網. 於 aed.iwiki.tw -

#64.門市資訊 - 光南大批發

由於光南大批發已經有30年的通路經驗,因此各類的商品組合相當豐富又具競爭力, ... 開啟台北公館地圖. 台北公館 地址:10091台北市中正區羅斯福路四段114號 ... 於 knn.com.tw -

#65.Google 地圖

利用「Google 地圖」尋找本地商家、檢視地圖或規劃行車路線。 於 www.google.com.tw -

#66.師大公館校區地圖 - Frikso

師大公館 校區地圖. 公館校區配置圖JPG PDF 友善設施林口校區配置圖JPG PDF 友善設施國立臺灣師範大學National Taiwan Normal University [email protected]. 於 www.frikso.co -

#67.交通 - PSY2017

臺灣師範大學公館校區體育館3樓(臺北市文山區汀州路四段88號) ... 到達師大分部後步行約5分鐘至校門口(會經過全家便利商店,請參照上張地圖之指示),直行右轉就會 ... 於 psyvolleyball2017.weebly.com -

#68.門市查詢 - 首頁| 拿坡里披薩

店名, 地址, 電話/營業時間, 地圖 ... 師大店, 臺北市大安區和平東路一段129號之1, (02)2396-6885 ... 大湳店, 桃園市八德區介壽路一段922號, (03) 366-7798 於 www.0800076666.com.tw -

#69.交通資訊| giftgame - Wix.com

Address:台北市文山區汀州路四段88號師範大學公館校區【中正堂】. 師大校內地圖. 大門口步行直走5分鐘後,右手邊即可看到【中正堂] ... 於 secretsealingfair.wixsite.com -

#70.嘟嘟房停車網

依地圖搜尋 · 依地區搜尋 · 卡友專區 · 多元支付 · 委託合作 · 服務中心 ... 大稻埕站臨停費率調整! 09/28. 2022. 中信金融園區站10月份展期期間費率調整! 於 www.dodohome.com.tw -

#71.公館校區配置圖

大門口. Main Gate ... National Taiwan Normal University Map ( Gongguan Campus ). 公館校區配置圖. 汽車停車場. Vehicle Parking. 於 tigp-biodiv.biodiv.tw -

#72.怎樣搭巴士或地鐵去文山區的國立臺灣師範大學公館校區?

在地圖上查看國立臺灣師範大學公館校區、文山區. 即刻獲得路線建議. 在文山區, 怎樣搭公共交通去國立臺灣師範大學公館校區. 於 moovitapp.com -

#73.高德地图- 精准专业的手机地图

高德官方网站,拥有全面、精准的地点信息,公交驾车路线规划,特色语音导航,商家团购、优惠信息。是您贴心的生活助手,让出行旅游更快更容易! 於 m.amap.com -

#74.台北美食「公館夜市」30家必吃小吃與餐廳全攻略懶人包(內有 ...

九份老街美食、伴手禮地圖全攻略 ... 「小飯館兒」(Google 4.0分/2323則)是從師大夜市搬遷過來的人氣韓國料理,人均消費 ... 公館_停車場地圖.jpg. 於 kenalice.tw -

#75.台電 - 台灣電力公司停電查詢及通報系統

停電查詢. 建議優先以電號查詢. 以地址查詢; 以電號查詢. 請輸入地址. 請選擇縣市, 基隆市, 台北市, 新北市, 桃園市, 新竹市, 新竹縣, 苗栗縣, 台中市, 彰化縣, 雲林縣 ... 於 nds.taipower.com.tw -

#76.公館夜市地圖 - 1070-1071.ch

本區主要地標有臺北捷運松山新店線之公館站、臺灣大學、臺灣科技大學、臺灣師範大學公館校區(師大分部)、水源市場、台北自來水園區和台電大樓。 於 1070-1071.ch -

#77.國立臺灣師範大學- 维基百科

目前共有校本部、公館校區與林口校區三個校區。臺師大為目前中華民國三所師範大學之一,其主要教學目標為培育中等學校師資。校級的心理與教育測驗研究發展中心(簡稱心 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#78.公館校區「瑞法提歐on the way」科學營| 最新消息

二)地點:國立臺灣師範大學公館校區(臺北市文山區汀州路四段88號)。 (三)報名時間:即日起至9月6日17:00止。 (四)學員名額:全國高中生,限50位,依報名順序 ... 於 www.tyhs.kh.edu.tw -

#79.【2022台北景點】最新28個台北一日遊景點,踏青、展覽都有 ...

玩樂地圖 · 台北景點 · 新北景點 · 基隆景點 · 桃園景點 · 新竹景點 · 苗栗景點 · 台中景點 ... 士林美食 · 中山美食 · 師大美食 ... 士林美食 · 中山美食 · 師大美食 ... 於 www.welcometw.com -

#80.[活動轉知]國立臺灣師範大學地球科學系於今(111)年7月25日 ...

[活動轉知]國立臺灣師範大學地球科學系於今(111)年7月25日(星期一)至7月28日(星期四),假本校公館校區舉辦「2022臺師大地科營」. Post author:輔導室 ... 於 www.klsh.kl.edu.tw -

#81.門市查詢|星巴克| Starbucks Taiwan

師大 和平門市. 台北市大安區平東路一段129-1號1樓(師大綜合大樓). 松江長安門市. 台北市中山區松江路54 ... 公館門市. 台北市大安區羅斯福路四段26號1樓. 羅斯福門市. 於 www.starbucks.com.tw -

#82.全台最大通訊連鎖-傑昇通信全門市據點

... 泰山區, 新莊區, 板橋區, 樹林區, 中和區, 永和區, 土城區, 八德區, 鶯歌區, 三峽區, 淡水區, 汐止區, 新店區, 中山區, 信義區, 桃園區, 龜山區, 大溪區, 平鎮區 ... 於 www.jyes.com.tw -

#83.IKEA分店

IKEA超過千項新品與佈置靈感,帶給你的居家佈置更多新鮮好點子,讓家更有味道!快點選離你最近的IKEA分店,了解更多新品、獨享活動,營業時間與交通資訊. 於 www.ikea.com.tw -

#84.【台北美食】小資族學生必收!TOP6公館師大商圈美食推薦

【台北美食】小資族學生必收!TOP6公館師大商圈美食推薦,在地人和必比登推薦的道地美食地圖 · 藍家割包 · 雄記蔥抓餅 · 師園 · 阿英滷肉飯 · 越南清化河粉 ... 於 imreadygo.com -

#85.國立台灣師範大學公館校區(分部) - 台北市 - Wikimapia

Wikimapia is a multilingual open-content collaborative map, where anyone can create place tags and share their knowledge. Wikimapia 由您創造的地圖! 於 wikimapia.org -

#86.地圖與交通資訊- 認識臺大 - 國立臺灣大學

列印地圖: · 臺灣大學校區分布圖/校區交通資訊圖 臺灣大學校區分布圖│ JPG 2.55MB │PDF 9.77MB │ · 臺北校區地圖(校總區/水源校區/城中校區) · 臺北校區地圖單位索引( ... 於 www.ntu.edu.tw -

#87.國立臺灣師範大學公館校區交通資訊

國立臺灣師範大學公館校區交通資訊. 地址: 116 台北市文山區汀州路四段88 號. :: 公車(師大分部站). 0 南. 綠13 . 30 . 74 . 109 . 236 . 251 . 252 . 253 . 278 . 於 edu.tii.org.tw -

#88.[室內設計圖庫] 最新推薦各式精選裝潢風格案例- Order歐德傢俱

全台實體門市,歐德品牌設計師提供您在地服務. 嚴選國寶級工務團隊,施工品質嚴格把關. 業界唯一獲得三大國際設計獎-德國Reddot、iF與美國IDEA設計獎. 於 www.order.com.tw -

#89.門市資訊- DEVILCASE 手機殼週邊配件專賣店

專櫃-誠品生活南西. 營業時間:週日~週四11:00-22:00,週五、週六11:00-22:30. 電話:0984-032-476. 地址:台北市中山區南京西路14號3樓. 瀏覽地圖 ... 於 devilcase.com.tw -

#90.[地點]景美堤外便道(師大公館分部後方土地公廟) - Google Maps

開啟全螢幕模式以查看更多. [地點]景美堤外便道(師大公館分部後方土地公廟). 收合地圖圖例. 地圖詳細資訊. 複製地圖. 縮放至可視區域. 嵌入地圖. 下載KML. 於 maps.google.com -

#91.【台北景點地圖】沒去過落伍了!2023激推50個台北景點推薦 ...

象山、劍南山夜景、陽明山後山、饒河街觀光夜市、寧夏夜市、師大夜市、101觀景台. 【想要逛街來這邊】 東區、信義商圈、公館商圈、西門町商圈、台北 ... 於 candicecity.com -

#92.台北公館商圈一日美食地圖五選! 多樣又親民的優質 ... - YouTube

多樣又親民的優質 公館 ,24HR爽吃之旅,秘製醬汁燒臘老店、激推馬來風味乾咖哩雞、巷弄內夏威夷生魚飯、肉量爆表鷹流系拉麵、 師大 附近道地墨式餅舖【 ... 於 www.youtube.com -

#93.師大公館校區- 背包地圖

台北市文山區汀州路四段88號. 回地圖. 照片 地圖 導航. 收藏. 儲存筆記Waiting .. 編輯筆記. 棧外部落格; 所有搜尋. 探索週邊. 師大公館校區附近 · 文山區 · 台北 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#94.國立台灣師範大學公館校區總務組

國立台灣師範大學公館校區總務組,統編:48962379,公司所在地:臺北市文山區萬年里汀州路4段88 ... 16 地圖 17 同姓名負責人(0) 18 同姓名合夥人(0) 19 同姓名董監事(0) 於 www.twincn.com -

#95.公館校區校園導覽 | 台灣師範大學公館校區 - 訂房優惠報報

古亭站四號出口,向東徒步五分鐘<古亭站地圖> 公車3 . 15 . 18 . 74 . 235 . 237 . 254 . 278 . 907「師大」站公館校區(理學院) 捷運公館站一號出口,向南徒步10 ... 於 twagoda.com -

#96.交通資訊 - 國立臺灣師範大學學生事務處

檢視較大的地圖. 公館校區:11677 臺北市文山區汀州路四段88號. Gongguan Campus:88, Ting-chou Rd. ... 公館站:『公館站』1號出口往汀洲路四段步行10分鐘即可到達。 於 www.sa.ntnu.edu.tw -

#97.公館站商圈散步地圖_CH - 臺北市首座

師大 路. 龍泉街 army frow ženy. 師大路93巷. 辛亥路一段. 永福橋. Gada. 汀洲路三段 ... 景點之一,晚餐時間來到臺大公館商圈,享用價格親民又美味的校園周邊美食吧! 於 www-ws.gov.taipei -

#98.台北市- 即時影像監視器:台灣路況即時影像、旅遊景點天氣觀測

008-水源快師大. 009-辛亥快汀州 ... 067-洲美快大業路匝道. 068-大業大度. 069-環河北中正. 070-延平社中 ... 097-復北隧道北口-濱江大直橋. 098-復北隧道南向0K+955M. 於 tw.live