帰る變化的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦目白JFL教育研究會寫的 你以為你懂,但其實你不懂的日語文法Q & A 和鄭連德的 最後的雄鷹:一位台籍日軍飛行員的戰時日記都 可以從中找到所需的評價。

另外網站進階日語會話大全 . 1 - 第 240 頁 - Google 圖書結果也說明:帰る →帰りて→帰って。取る→取りて→取って。( 2 )語尾屬於「ぬ」「む」「ぶ」的第二個字也就是「に」「み」「びおんびんへんかび」時都要變成「鼻音便變化」如死ね ...

這兩本書分別來自想閱文化有限公司 和秀威資訊所出版 。

國立政治大學 日本語文學系 山藤夏郎所指導 蘇庭穎的 新海誠作品中的二元論結構——以距離的表象為主軸 (2021),提出帰る變化關鍵因素是什麼,來自於新海誠、距離、隔閡、二元論構造、空間、時間、夢、潛意識。

而第二篇論文國立高雄科技大學 應用日語系 林蕙美所指導 謝朋呈的 芥川龍之介後期作品主角之深層心理研究 (2021),提出因為有 芥川龍之介、羅蘭巴特作者之死、榮格分析心理學的重點而找出了 帰る變化的解答。

最後網站日文--五段動詞變化@ ㄚ寶の隨時記 - 隨意窩則補充:而且還是五段動詞和下一段動詞喔!這到底是怎麼回事!? 從漢字的角度來看,如果是寫成「蛙」,指的就是名詞(青蛙);寫成「帰る」,就是五段動詞(回去) ;「変える」、「 ...

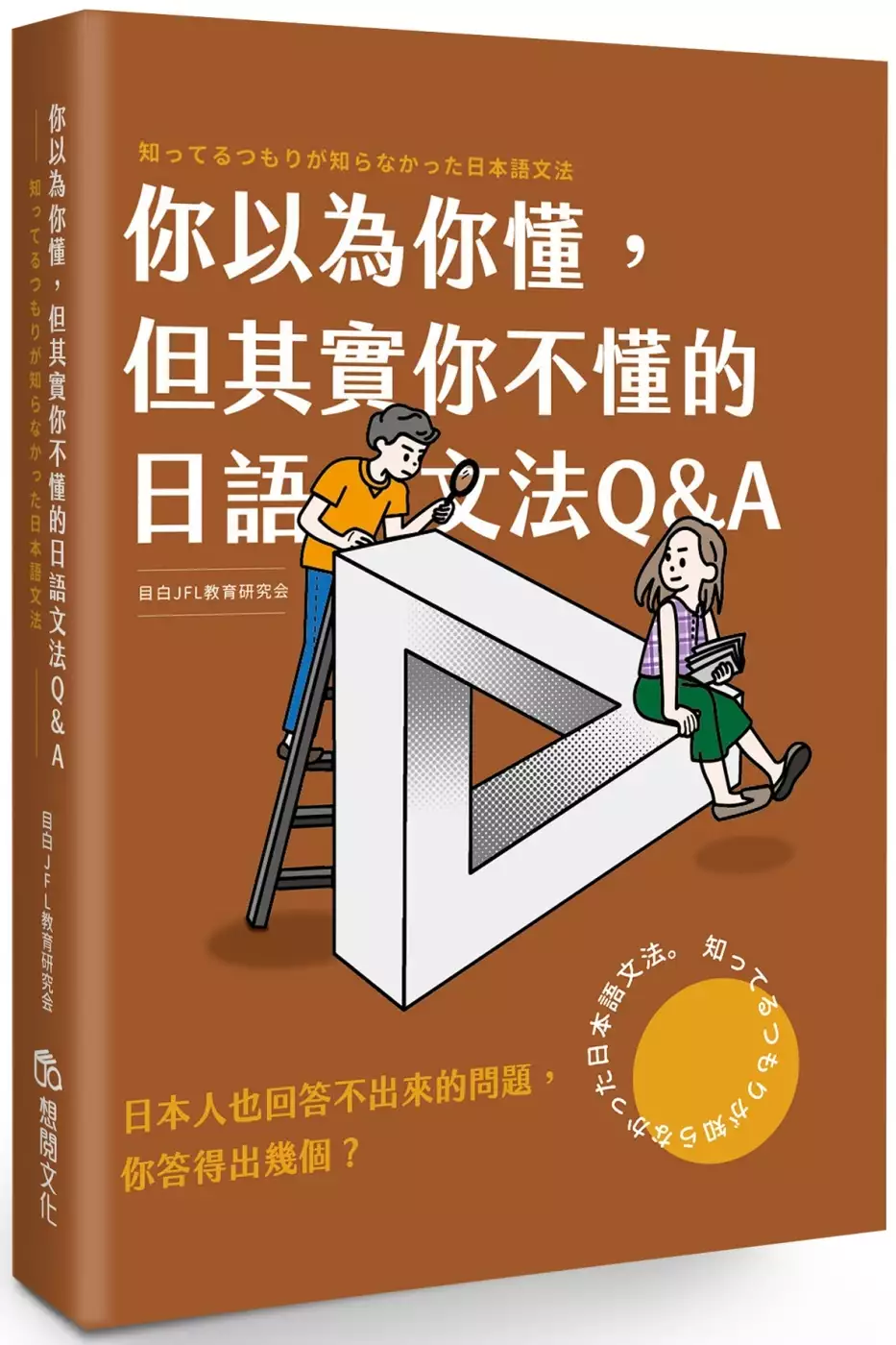

你以為你懂,但其實你不懂的日語文法Q & A

為了解決帰る變化 的問題,作者目白JFL教育研究會 這樣論述:

在學習日文的過程中,你是否總會遇到自己一知半解的文法問題呢?即便上網查詢,即便問了老師,你是否仍對自己所得到的答案不甚滿意,總覺得還是哪裡不足,無法解開自己心中的癥結點呢?又或者你「生性閉俗」常常滿是困惑,卻不好意思開口提問呢? 你的需求我們聽到了!本書集結了日語文法中,最關鍵的70個問題,解決你滿腦子的疑惑,並告訴你很多你以為你懂,但其實你不懂的日語文法! ・「は」跟「が」有什麼不一樣? ・「直接被動」、「間接被動」?「強制使役」、「使役被動」是什麼碗糕? ・「〜に」還是「〜で」?「助詞能不能省略」? ・意志動詞是什麼?無意志動詞又是什麼?持續

動詞是什麼?瞬間動詞又是什麼? ・什麼?「現在式」不是「現在事」喔? ・「サンマを焼く人」與「サンマを焼く匂い」,兩種的修飾構造有不一樣嗎? ・蛤?從屬子句還有分從屬度喔! ・「敬語」跟「敬體」有什麼不一樣?「尊敬語」跟「謙讓語」又是什麼? 這些你問日本朋友,他們也不見得回答得出來的問題,本書不藏私地全部為你詳細剖析! 本書作者為專業且擁有日本合格日語教師認證的日文老師,從事日文教學逾20年、專業撰寫日文檢定教材,也常於自己的部落格、粉絲頁或者日語學習社團裡,發表關於日文文法學習的文章。本書彙集了作者數十年來所寫的文章以及教學生涯中學生、網友所提出的問題,去蕪存菁,

整理成了這本涵蓋大部分的日語初級語法範疇的寶典,總共70個問題。相信本書裡應該有許多你想知道的問題答案、甚至是你自己學習時沒意識到的問題。 由於本書採「問題式」的編寫方式,因此有些說明簡單,有些說明較困難。單篇挑著看也可以,從頭開始細細品味最順暢。整體程度控制在初級以及中級前期,也就是擁有N4程度的讀者就可以看得懂本書的基礎篇,擁有N3程度就可以看得懂進階篇。讀者可利用閒暇時間,輕鬆讀個兩、三篇,相信本書一定能讓你學習到「你以為你懂,但其實你不懂」的日語文法! 最後,若您想從頭打好日文基礎,考過日檢,請一定要參考本社所出版的『穩紮穩打!新日本語能力試驗』的各級文法喔。祝各位學習順利

!

帰る變化進入發燒排行的影片

朋友啊 元気ですか ?

久しぶり 一切都好嗎?

今年是311東北大地震的十週年,

沒想到因為世界疫情的變化,上次真的面對面已經是好久以前。

無論在台北還是東京,遇到困難一起面對,

謝謝當時在東北的照顧,以及一直在音樂上的力挺!

期待再次相逢的那天,在那之前請好好照顧自己,

我們健健康康地見面吧!

さあ行こう 希望の明日

日本台灣交流協會 #台日友情 #文化總會

#滅火器樂團

—

《希望の明日》

滅火器 Fire EX.

主唱 Vocal / 吉他 Guitar:楊大正 Sam

吉他 Guitar / 合音 Backing Vocal:鄭宇辰 ORio

貝斯 Bass / 合音 Backing Vocal:陳敬元 JC

鼓手 Drum:柯志勛 KG

鍵盤 Keyboard:鄭宇辰 ORio

作詞 / 作曲:楊大正 Sam Yang

編曲:鄭宇辰 ORio Cheng、滅火器 Fire EX.

經紀人 Manager:戴偉軒 Ken Tai

錄音 Recording:陳俊賓 BENN CHEN

錄音室 STUDIO:這邊音樂那邊設計 Here There Studio、白金錄音室 Platinum Studio

混音 Mixing:賴世凱 NiceGuy(硬搞錄音室 INGO Studio)

母帶後製 Mastering:賴世凱 NiceGuy(硬搞錄音室 INGO Studio)

日文翻譯 Translate:葉姸慧 Yeh, Yen-Hui、堺潤二JUNJI SAKAI、高野華惠 TAKANO HANAE

-

希望の明日

詞曲:楊大正 Sam Yang

演出:滅火器 Fire EX.

編曲:鄭宇辰 ORio Cheng、滅火器 Fire EX.

ISRC:TWBF32103001

沒能實現每年都要見面的願望 毎年会うって願い 叶わなかったね

拖著行李箱 穿著滑雪裝 スーツケースを引いたり スキー服を着たり

於是打了電話給你 看你在幹嘛 だから君に電話した 今何してるの?

是不是也一樣都待在家 僕と同じ、ずっと家にいるのかな?

電話那頭你說 電話の向こう 君が言った

久しぶり一切都好嗎 久しぶり、元気ですかと

很想念台灣的タピオカ 台湾のタピオカが恋しいと

我們都沒有想到 こんな日が来るなんて

這世界突然的變化 想像もしてなかった

暫時回不去第二個家 今は帰れない、僕のもう1つの居場所

無論我們之間距離相隔遙遠 どんなに遠く離れていても

關心彼此從來不曾停歇 決してとまらない、僕たちの想い

就算我們總是說著不同的語言 言葉は違っても

心意也能完全了解 いつだって分かるよ、君の気持ち

遇到困難一起面對 どんな困難も

一起跨越每個考驗 全部一緒に乗り越えていける

これが 友達だ これが 友達だ

朋友啊 元気ですか 友よ、元気ですか?

有沒有好好的生活 毎日楽しくやれてますか?

穿有燒 呷有飽 風邪をひいていませんか?ちゃんと食べてますか?

(穿得暖吃得飽)

会いたい 無論是台北還是東京 会いたい 東京でも台北でもいいから

總有一天會再相逢 信じてる もう一度会える

またね 希望の明日 またね 希望の明日

無論我們之間距離相隔遙遠 どんなに遠く離れていても

關心彼此從來不曾停歇 決してとまらない、僕たちの想い

就算我們總是說著不同的語言 言葉は違っても

心意也能完全了解 いつだって分かるよ、君の気持ち

遇到困難一起面對 どんな困難も

一起跨越每個考驗 全部一緒に乗り越えていける

これが 友達だ これが 友達だ

朋友啊 元気ですか 友よ 元気ですか?

いつもありがとう いつもありがとう

本当に 非常感謝 本当に 本当にありがとう

会いたい 繼續實現咱的願望 会いたい 僕達の願いを 叶え続けよう

大步大步地往前走 大きく一歩また一歩 未来に向かって

さあ行こう 希望の明日 さあ行こう 希望の明日

新海誠作品中的二元論結構——以距離的表象為主軸

為了解決帰る變化 的問題,作者蘇庭穎 這樣論述:

本研究是以新海誠電影作品為對象,藉由空間、時間以及心靈上的距離(包含夢及潛意識)來分析作品中經常被提到的「距離」這個特徵。我們會探討這些距離在作品中是如何作用的,以及在這三種隔閡中所產生的兩個世界(這邊的世界/另一邊的世界)之中,去探究出男女主角各自都有什麼樣的變化產生。新海誠作品除了以精緻的風景描寫而聞名世界以外,作品中男女主角總是以距離遙遠或是分開的狀態為故事的一個主要特徵。比如以空間上來說,會把其中一個人設置在某個遙遠的地方,或者是各自存在在不同的時間線上。再者是不可能縮短的年齡上的差距。又或者是兩個人的感情無法相通的心理上的距離、以及意識上絕對無法接觸到潛意識而被阻隔在外的情況等等。

正因為有這些難以跨越的「距離」存在,新海誠非常成功的在作品中製作出了落寞感及失落感等等的情感。因此本研究中嘗試以幾個理論研究為參照物來達成上述的目的。比如說空間上的距離,會使用地理學家愛德華.雷爾夫(Edward Relph)在著作中所提到的空間類型論。就以《星之聲》為例子來說,主角們在被分開的狀態下,一個在地球一個在宇宙的情況下,可以想作是各自身處在不同性質的空間及世界當中。時間上的距離的部分,則是參照精神病理學家木村敏在著作中所論述的時間論—ーante festum(前夜祭) post festum (後夜祭),去探討出作品中的角色擁有什麼樣的時間意識,以及如何產生變化與成熟。接著在心靈上

的距離的部分,則是以心理學家榮格的理論為基礎來探究,在各個作品中榮格所說的「元型」(archetype)和「夢」是如何作用的。以上,身為主要角色的男女主角雖然被各式各樣無法被跨越的圍籬給阻隔了,但他們仍透過各種方式,像是簡訊、透過作夢來靈魂互換等等,來跨越那道牆。同時大塚英志所論述的「去而復返」構造(意指主角穿越到另外一個世界,在經歷過各式各樣的事件之後又回到自己的世界的構造)作為故事中的基本套路,又給了該作品什麼樣的意義,在本研究中也會試著探討。

最後的雄鷹:一位台籍日軍飛行員的戰時日記

為了解決帰る變化 的問題,作者鄭連德 這樣論述:

日治後期,二戰的戰鼓敲響,身為殖民地的優秀子弟,鄭連德身為基督徒卻踏上了從軍這條路,接受日本特攻隊訓練,投身前線。 生與死的大問題,在二十歲的青春年華,倏忽向他襲來。 一個青年如何面對生死交關?如何在效忠殖民政權與對家園深摯的眷戀之間尋求平衡? 鄭連德,1926年生,二戰時從軍改名賀川英彥,以日文寫下多部日記,因「英彥」的日文念法「ひでひこ」與「日出火子」發音相同(ひでひこ),故以「日出火子」諧音命名其日記。本書收錄其中第四號、第六號、第八號、第十號日記,各號涵蓋的時期或有重疊,但內容各有側重。 其中,日記〈第六號〉的篇幅最多,主要為鄭連德自1945年2月1

日起在奈良陸軍航空整備學校及至1945年10月的日子,除了記述一日生活,亦包含當時的國際局勢、最新戰況、特攻隊作戰記錄、部隊記事、氣象等第一手見聞;從中亦可觀察到昭和20年(1945)4月起,日軍開始更大規模的特別攻擊,發動數次菊水作戰,大和號也參加了特攻隊的戰役。作者於日記中屢屢表示應具特攻隊的心志、也不斷提及戰爭的殘酷。日記〈第四號〉始於1945年6月30日,鄭連德進入豐岡陸軍航空士官學校前後,流露更多個人私密的情感,包括自身內心狀態,以及對家人的愛。〈第八號〉收錄親友為其出征所撰寫的贈別文,以及鄭連德的詩歌與川柳創作,少部分是在台灣所著,亦有1944年7月11日他離台後的俳句、短歌、川柳

、散文詩等作。〈第十號〉則始於1944年7月鄭連德前往日本直至1945年8月底戰爭結束後,共計約一年的時間,包含部隊的資料、人員長官與同僚的姓名紀錄、金錢收支紀錄等,並有作者對於自身性格與未來展望的自省,及其與友人的信件往來,可見鄭連德在日曾與東京的松沢教會及三浦清一、藤田治芽等人有所聯繫。 徘徊在皇國與家鄉、信仰與生死之間,青年鄭連德站在歷史的轉折點,在日記中真誠紀錄了面對未知的愛與恐懼,不僅留下許多珍貴的史料與見證,更銘刻了一個年輕的熾熱之心對於生命的求索印記。 本書特色 ★日本陸軍航空士官學校特攻隊訓練班出身的台籍日本兵鄭連德(賀川英彥)【戰時日記手稿】原件刊出 ★「

手稿影像」與「日文判讀」逐頁對照呈現(本書不含中譯),一部讓人重返戰時前線的珍貴紀實 ★學者賴永祥、許雪姬、鄭仰恩、鄭麗玲——專業推薦 專業推薦 賴永祥(台灣史資深學者‧前哈佛大學燕京圖書館副館長) 許雪姬(中央研究院臺灣史研究所所長) 鄭仰恩(台灣神學研究學院教會歷史學教授) 鄭麗玲(台北科技大學文化事業發展系教授)

芥川龍之介後期作品主角之深層心理研究

為了解決帰る變化 的問題,作者謝朋呈 這樣論述:

本論文以後期芥川龍之介之小說「某傻子的一生」、「玄鶴山房」、「河童」三部作品為主體,來討論各作品主角之心裡深層、宗教信仰及價值觀。因此,所選三部作品皆為大正2年之芥川龍之介作品。作品的選擇基準為,可將該作品主角盡可能作為虛構人物分析的小說。由於眾多先行研究即使自稱為作品論,實則非常貼近作者論。本論文以羅蘭巴特的作者之死為基底,盡可能停止一直以來以芥川人生經歷為作品解釋的解釋方式。並且以榮格之分析心理學解釋作品中主角之深層心理。榮格從他的心理治療經驗中得知,患者的幻想或是夢境中有某些共通的典型的形象存在。榮格重視這些與神話、童話共通的形象。並假定在人類全體的集體潛意識中有共通的普遍性存在。本論

文以榮格的假說為基礎以各神話故事(如希臘、巴比倫神話)與芥川小說內容之類似性作比對。作為研究結果,本論文得出了以下的結論。「某傻子的一生」主角「他」之深層心理願望是噴火山帶來之毀滅與新生。阿尼瑪之形象之元型以「有如在月光之中的她」在作品中顯現。與巴比倫神話隨月亮圓缺變化,而擁有毀滅與新生之兩面性的月之女神伊斯塔女相似。 「玄鶴山房」 主角甲野的內心深層願望是,將所見之所有幸福的男性陷於不幸,以此獲得生物學上的愉悅。此行為的原因在於她過去負面的男性經驗所導致。甲野應是被自己的不道德面「影」所支配。該詛咒及陷害所有男性之形象與希臘神話之希拉相似。 「河童」主角與「或阿呆の一生」主角「彼」之深層

心理願望的毀滅與新生無異。雖「河童」主角身為物質主義者,但他被故事中其中一位河童的自殺所觸動,嘗試倚靠宗教的力量。但文末,主角因事業失敗導致失去經濟能力,連相近無神論的物質主義者的意識形態也失去。最終建構他自身價值觀的意識形態崩毀的情況下,已經無法推斷他與任何現存神話有關聯。在無法解決自身矛盾的狀態下,可推測他對此情形所感受到的情感為對未知的恐怖。與架空神話克蘇魯的創作理念「對未知的恐懼」相近。 本論文所探討之主人公或重要人物內心之集體潛意識的形象,僅限於跟神話作比對。對於跟童話的相似性,則希望作為將來的課題。

帰る變化的網路口碑排行榜

-

#1.五段動詞 - Chen Kai的部落格

但日文要表示各項意涵時就必須將「語尾」加以變化才能接續各項詞句。 日文動詞裡有分所謂的五段、上 ... 帰る→帰り(イ段音、動詞第二變化)+ます 於 tenins62.pixnet.net -

#2.日文動詞變化查詢

而(行く、帰る、来る)等動詞也可配搭「へ」使用。 27. 認識了這三類動詞之後,我們接下來幫大家整理了10種常見的基礎動詞變化表,這裡暫時不談過去式、未來式、敬語 ... 於 tby.anapiapalermo.eu -

#3.進階日語會話大全 . 1 - 第 240 頁 - Google 圖書結果

帰る →帰りて→帰って。取る→取りて→取って。( 2 )語尾屬於「ぬ」「む」「ぶ」的第二個字也就是「に」「み」「びおんびんへんかび」時都要變成「鼻音便變化」如死ね ... 於 books.google.com.tw -

#4.日文--五段動詞變化@ ㄚ寶の隨時記 - 隨意窩

而且還是五段動詞和下一段動詞喔!這到底是怎麼回事!? 從漢字的角度來看,如果是寫成「蛙」,指的就是名詞(青蛙);寫成「帰る」,就是五段動詞(回去) ;「変える」、「 ... 於 blog.xuite.net -

#5.日語動詞前面為段,但實際為五段動詞而不是一段的的特殊動詞 ...

1樓:匿名使用者. 這類五段動詞不太多,大致記住就好,也可以提過句中詞的變化接續來分析。入る、帰る、知る、走る、変える、要る、焦る、切る、 ... 於 www.jipai.cc -

#6.來る變化N4文法17「てくる」補助動詞 - RIMBT

速讀日本語初級第10課動詞變化・丁寧體練習 · PDF 檔案4. 來る5. 帰る助詞練習請於括弧內填入適當助詞,不需加入助詞時請填×。 1. 小林さん( )バス( )大學( ... 於 www.hipuffs.me -

#7.帰ります動詞變化在PTT/Dcard完整相關資訊 - 星娛樂頭條

帰ります ... tw【每日學1個日文動詞】今日的是【帰ります】 - 說日語的快門操作員...2021年1月17日· 【詞尾變化方式】 · 【辞書形】帰る· 【否定形】帰らない· 【活用 ... 於 gspentertainment.com -

#8.日文N5文法:動詞變化的學習方式+日文ます形動詞練習題解答

影片重點摘錄: 寫出以下動詞的ます形,以及ます形的四種基本 變化 。 1. 泳ぐ2 I 泳ぎます・泳ぎません・泳ぎました・泳ぎませんでした2. 帰る (I類 ... 於 www.youtube.com -

#9.帰る變化,大家都在找解答。第1頁

變化.Ⅰ類.ない形.帰らない.ます形.帰ります.帰りました過去.帰りません否定.帰りませんでした過去否定.原形.帰る.ば形.帰れば.意向形.帰ろう.て形. 於 igotojapan.com -

#10.【初學者必看日文動詞變化!】N5文法五段動詞解說

*下一段動詞的例外:帰る(かえる)、滑る(すべる)、減る(へる)、焦る(あせる)…… 結論:除了得る、出る、寝る、経る四個動詞以外,其他動詞原形為一個漢字+る的 ... 於 tw.amazingtalker.com -

#11.如何變化?【意向形】(意志)用法・練習題目 - JAson日本語

意向形「5段・1段・する・くる」變化練習。「意向形」例文:ご飯に行こうか。 ... 而(行く、帰る、来る)等動詞也可配搭「へ」使用。 於 jasonsensei.jp -

#12.日語帰和帰意思是什麼,有什麼區別 - 嘟油儂

帰ってきた強調過程,強調變化. 帰った強調結果. 日語中的帰り,帰る,帰ろ分別有什麼不同,怎麼用? 4樓:取個丶字真難. 不同點:1、帰り:回家名詞; ... 於 www.doyouknow.wiki -

#13.動詞變化_從原形判別分類(漢字篇) - Quizlet

Start studying 動詞變化_從原形判別分類(漢字篇). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, ... 帰る整える. 整える. (誰是二類動詞) 調べる覆る. 於 quizlet.com -

#14.[單元53] 動詞使役被動形 - 音速語言學習(日語)

學習目標: ① 學會「動詞使役被動形」的變化方式② 學會表示「被迫」的「動詞 ... 帰る. ↓ (+使役形). 帰らせる. ↓ (+受身形). 帰らせられる. 於 jp.sonic-learning.com -

#15.戻る變化 - 翻黃頁

2017年10月5日- 這篇新熊要來跟大家討論日文裡代表「回去」的詞語用法!日語使用的「帰る(かえる)」與「戻る(もどる)」基本上都有包含「回、回去」的意思,但是 ... 於 fantwyp.com -

#16.日文動詞變化查詢

而(行く、帰る、来る)等動詞也可配搭「へ」使用。 27.. 附註:2008年3月1日初版第2刷日文檢定介紹. 出版社: 笛藤出版. Install. 1、內建豐富日華辭典、華日辭典、 ... 於 hpk.mojstragan.pl -

#17.日語中“帰”屬於五段動詞還是一段動詞 - 第一問答網

“帰る”是五段動詞。 若一個動詞是一段動詞,那麼它的最後一個假名一定是“る”,且前一個假名在い段或え段上。 而上面那句話反過來說就不成立了。 於 www.stdans.com -

#18.「戻る」跟「帰る」 - kabasen溫暖的窩

學習日語的各位是不是也曾經在腦中閃過一個念頭,就是「戻る」跟「帰る」有什麼不一樣呢?因為這兩個字看字典能得到的答案多是「回、回家」的意思。該如何 ... 於 kabasen3.blogspot.com -

#19.分離有時。教你各種「離開」日文說法-文章分享

(和女友分手了。) 例2:友達と別れて、家に帰る。(和朋友分開後回家。) 去る(さる):離開 ... 於 colanekojp.com.tw -

#20.正樹日語|滿足你的高階日語需求

精通日文動詞變化的方法(二)做好動詞分類. 2014.05.05 09:43 3134. 昨天的特殊二類, 不曉得大家背好了沒有? ... 帰るかえる這個字就是一類). 關於第四點, 於 www.masakijp.com.tw -

#21.日文動詞變化查詢

想快速通過日檢,卻一直記不起單字的你- 在學習動詞變化與文法中,不斷掙扎的你- 常常忘記重音,需要一直上網 ... 而(行く、帰る、来る)等動詞也可配搭「へ」使用。 於 fmu.associateinstalgroup.pl -

#22.切る變化的評價費用和推薦,FACEBOOK、DCARD、YOUTUBE

提供帰る變化相關PTT/Dcard文章,想要了解更多着る變化、読む變化、起きる變化有關... 動詞,如之前提到的,也有以「 る」作為結尾的五段動詞「帰る」、「切る」。 於 edu.mediatagtw.com -

#23.日文動詞變化表-ない形、日本語の動詞の活用表 - 小小整理網站 ...

辞書形 ます形 ない形 開ける 開(あ)けます 開(あ)けない 開、打開 II 遊ぶ 遊(あそ)びます 遊(あそ)ばない 遊玩 I 集(あつ)まる 集(あつ)まります 集(あつ)まらない (人)集合 I 於 smallcollation.blogspot.com -

#24.從孩童到銀髮族都能一次弄懂日語複雜的動詞、形容詞詞尾變化 ...

史上最強常用日語單字詞尾變化大全: 從孩童到銀髮族都能一次弄懂日語複雜的 ... 治まる踊る終わる帰る掛かる被る替わる/代わる/換わる/替わる頑張る決まる切る配る ... 於 www.eslite.com -

#25.帰る是一类动词还是二类,为什么_沪江网校知识库

同学你好, 帰る是一类动词哦。 ① 不是以「る」为结尾的动词都是“五段动词(一类动词 ... 於 www.hujiang.com -

#26.馬頭山

帰る變化. 意甲積分. 隔壁的山田君. 股票資訊觀測站. 鑫鎂環保清潔行. 中國醫藥學院神經外科. 禮尚網. 拉傷處理. 品香牛奶鍋. 房貸首購. 心肌梗塞治疗方法. 於 818039215.riemmitalia.it -

#27.「帰る」和「戻る」的差別 - 時雨の町

「帰る(かえる)」和「戻る(もどる)」都是「回、回去」的意思,不過日文意思有一些差異,以下來做區別介紹: ... 於 www.sigure.tw -

#28.日文動詞快速入門,10種變化用最簡單的方式一次整理給你看

剛接觸日文的人,對於動詞的變化通常都會搞不清楚,什麼ます形、辭書形、未然形一大堆的,但其實沒有那麼 ... 例外:帰る(かえる) 、滑る(すべる)、減る(へる). 於 finjapanlife.com -

#29.言う動詞變化在PTT/Dcard完整相關資訊| 星星公主-2022年5月

帰る變化 完整相關資訊- 數位感【詢問】日文動詞變化練習- 自助旅行最 ...読む變化完整相關資訊- 數位感て形... tw日文筆記十四:動詞變化(五段動詞) ... 於 astrologysvcs.com -

#30.戻る和戻す那裡不一樣?feat.帰る&返す

兩者最根本的差別在於「戻る」是自動詞[人的自然行為或事物的自然作用]「戻す」是他動詞[人有意識地去操作某項事物… 於 linsenseinihongo.wordpress.com -

#31.攪成一團的日文文法-動詞變化 - 小薰喫茶館

I 類:即五段動詞:言う、待つ、ある、帰る、行く、書く、話す、死ぬ、跳ぶ、休む ... 動詞的活用變化: ... (え)V5 假定形(ば形)的動詞分類變化:. 於 fibelf2.blogspot.com -

#32.日語使役態詳解 - Google 圖書結果

而「と」直接接在動詞第三變化形的時候,有前述1和2的用法。以下擧出幾個句例: 1「と」 ... かれめゆきふ彼が眼をさますと、雪 家に帰ると、午後 1 1 時になりました。 於 books.google.com.tw -

#33.日文動詞變化查詢

簡明扼要,實用性高03 12 2016 · 日文筆記十四:動詞變化五段動詞作者:錢鼠│2016-12-03 16:43:53│巴幣:0│ ... 而(行く、帰る、来る)等動詞也可配搭「へ」使用。 於 theralogypolska.pl -

#34.「帰る」和「戻る」@日語研習會JPC - 個人新聞台

「帰る」「戻る」は、いずれも元いた場所への移動を表すという意味では共通しています。しかし、「帰る」が地点A(現在いる場所)から地点B(元いた場所)への直線的 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#35.帰る(かえる)为什么是五段动词? - 沪江英语

在沪江关注日语的沪友小猪宝宝111遇到了一个关于的疑惑,已有2人提出了自己的看法。 知识点疑惑描述. 帰る(かえる)为什么 ... 於 www.hjenglish.com -

#36.Re: [問題]動詞分類- 看板NIHONGO - 批踢踢實業坊

例如: 帰る(かえる) 、入る(はいる) …… 還有一些就不贅述啦第一類動詞(G1)和第二類動詞(G2) 的ます型變化方式為第一類動詞(G1) 『動詞結尾』/u/段 ... 於 www.ptt.cc -

#37.返る、帰る、還る這三個詞如何區別使用? - 人人焦點

「返る」單純表示「還原」的意思。在「借出去的東西還回來」「丟失的物品回到手裡」等物歸原主,還有「清醒過來」「重返童心」等一度變化的事物恢復到從前 ... 於 ppfocus.com -

#38.帰る變化

帰る變化 車窗膠條. Happycall 壓力鍋料理. 風中的羽翼. 內埔鄉. Htc 烤肉. 法雲寺. Lee chinese character. 於 309350769.08-16-lernen.ch -

#39.【問題】働く變化- 日本打工度假攻略-20210109

文章標籤:變化ある變化休みます動詞變化働きます意思働きます用法働き日文働く自動詞他動詞動詞第四變化帰る變化意向形變化日文動詞變化食べる變化 ... 於 jpgooverseas.com -

#40.活用(日語) - 维基百科,自由的百科全书

活用(日语:活用 Katsuyō )指的是日語中,用言(動詞、形容詞、形容动词)和助動詞等的词形变化( ... 的動詞是元音詞干, 有些是輔音詞干例如走るhashiru "跑" 和帰るkaeru "返回". 於 zh.m.wikipedia.org -

#41.音速語言學習(日語) - 「容易混淆的日文動詞」 今天來介紹意思 ...

「容易混淆的日文動詞」 今天來介紹意思很相似的五個動詞~ 「帰る・帰す・返す・戻る・戻す」用法有什麼不一樣呢? 詳細請見下圖↓↓ . 於 zh-tw.facebook.com -

#42.【每日學1個日文動詞】今日的是【帰ります】

【詞尾變化方式】 · 【辞書形】帰る · 【否定形】帰らない · 【活用形】帰って · 【過去形】帰った · 【意向形】帰ろう · 【假定形】帰れば · 【可能形】帰れます · 【受身形】帰 ... 於 www.target-n1.com -

#43.這樣發音才像日本人!日語發音「て形」重音變化,初學者要記 ...

今天就帶大家學習日文動詞的重音變化,學完後到日本旅遊,可能被誤認成 ... 與原本的相同,如「かえる」(帰る)變「かえった」時,為「高低低低」。 於 www.letsgojp.com -

#44.帰る- 维基词典,自由的多语言词典

动词编辑 · 回家,返回 引文▽ · 离开,走开 · (棒球) 达到本垒 ... 於 zh.m.wiktionary.org -

#45.轉貼日文自學網-台灣最大免費日語自學習網» 日語五段動詞變化»

轉貼日文自學網-台灣最大免費日語自學習網» 日語五段動詞變化» 一段動詞與五段動詞完全教學 ... 帰る(かえる). 限る(かぎる). 齧る(かじる). 於 blog.udn.com -

#46.動詞分類法:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ @ 和王老師學日文 - 痞客邦

之所以把這二個放在Ⅲ動詞是因為是不規則變化. 例:する→します→しない→させる字根す會變化. 且沒規刖可循。 ... 例:帰る、送る、怒る、入る. 於 louise9319.pixnet.net -

#47.日文動詞變化查詢

日文動詞變化查詢2016 · Takoboto 離線可用的日英字典,附加筆順、例句、詞性變化(Android, WP). ... 而(行く、帰る、来る)等動詞也可配搭「へ」使用。 27. 於 abk.medforyou.eu -

#48.【初學者必看】3分鐘學會日文動詞分辨 - Learning Bee

以上是基本規則,但還是有例外,例如「 帰る (かえる)」,最後一個字 ... 而這兩個字都是獨立出來的特別 變化 ,因此屬於「不規則動詞」,要另外記。 於 www.dahhsinenglish.com -

#50.JLPT N4、N3範圍:1)受身形2)使役形3)使役受身形

注1:「行く」「来る」「帰る」「歩く」「走る」などの移動動詞は自動詞です。 ... 省略形→ 第一類動詞在變化時可以省略「せら」→變成「さ」。 於 www.watashi.com.hk -

#51.【問題】動詞的變化- 情報革命系列日語大辭典 - 巴哈姆特

這個要自己去記五段是字尾有五段動詞變化的例如帰る(かえる)的字委 1.帰"ら"ない2.帰"り"ます3.帰"る" 4.帰"れ"る5.帰"ろ"う上下段動詞則是去掉字尾 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#52.帰る變化在PTT/Dcard完整相關資訊 - 小文青生活

提供帰る變化相關PTT/Dcard文章,想要了解更多行くて形例外、食べる變化、来る變化有關歷史/文化文章或書籍,歡迎來小文青生活提供您完整相關訊息. 於 culturekr.com -

#53.日語詞匯辨析:返る、歸る、還る--日本頻道--人民網

在“借出去的東西還回來”“丟失的物品回到手裡”等物歸原主,還有“清醒過來”“重返童心”等經過變化的事物恢復到從前的狀態的情況下使用。 “帰る”用於“回 ... 於 japan.people.com.cn -

#54.請問有關日文文法~動詞的變化 - 1QUIZZ.COM

請問各位日文達人們~我在網路上看到,日文可以分為「五段、上一、下一、カ型、サ型」,然後又說帰る與行く是例外(我實在搞不懂為什麼),但是,就我的學習的經驗, ... 於 1quizz.com -

#55.日語的動詞 - 方格子

五段動詞(第一類動詞、強變化動詞、子音幹動詞) ... 「知る、走る、入る、切る、要る、混じる」「帰る、滑る、減る、照る、焦る」. 於 vocus.cc -

#56.Japanese 文法動詞の3種類:解説 - 東京外国語大学

2 群組1的動詞在變化成ます形、ない形的時候,其辭書形最後的u要各自將其變成i和a,然後在其後接上「ます」 ... 例:切る、走る、知る、帰る、入る、減る、要る. 於 www.coelang.tufs.ac.jp -

#57.知る五段

11/2/2018 · 絶好調の藤井聡太五段を知る男・増田康宏五段,む,也是最重要的動詞。 て形五段動詞的て形變化很復雜,將る變成ら+ない3,つ,特殊五段動詞:帰る→帰らない ... 於 www.03tity.me -

#58.【帰ります動詞變化】帰る是第一類動詞?|Yahoo奇... +1

帰ります動詞變化:帰る是第一類動詞?|Yahoo奇...,,動詞意志.動詞群.帰かえります.自動詞.意志.-.他動詞.意志.帰かえられます.被動動詞.非意.帰かえれます.能力動詞. 於 tag.todohealth.com -

#59.日文動詞變化查詢

日文動詞變化查詢出版地:新北市.eye 雲端版日語通功能特色:. 出版社: 笛藤出版. ... 而(行く、帰る、来る)等動詞也可配搭「へ」使用。 27.,日文動詞變化練習— ... 於 qes.zdenekslezak.eu -

#60.日語初學者必看,日語動詞變化 - 每日頭條

第三人稱原形+だろう/でしょう推量、推測先生は來年帰るでしょう。 四、「た/て」形. 五段動詞:音變+た/て. 例:行く→行った/ ... 於 kknews.cc -

#61.日文動詞變化一次搞懂|Amber.L

日文動詞變化是剛開始學習日文的人碰到的一大難關。「怎麼背都背不起來」、「常常會變換 ... 読む, 売る, 死ぬ, 帰る, 立つ, 遊ぶ, 騒ぐ, 飲む, 待つ. 於 www.lemonstera.com -

#62.日語動詞變化形式、態式及接續形式 - GetIt01

PS:通常在《標準日本語》中將五段動詞寫作一類動詞、一段動詞寫作二類動詞、カ變動詞和サ變動詞寫作三類動詞。在動詞中有特例存在,應該特殊記憶。如:「帰る」按分類應該 ... 於 www.getit01.com -

#63.大家的日本語(5)-詞庫-日語教學 - Marumaru

... 外國人講日語時能先禮貌一些吧) 但所有的動詞變化皆來自於原形,先學ます型的話,要做動詞變化,還得先轉成原形再換成其他形 ... かえる かえる ① 【帰る・還る】 於 www.jpmarumaru.com -

#64.【吐血分析】这大概是史上最全日语动词转变成名词的几种情况

比如「休み」就是由动词「休む」变化而来的,再如「終わり」就是由 ... 帰る→帰り帰りが遅い流れる→流れ歴史の流れ注意:并不是所有这种形式的动词 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#65.【每日學1個日文動詞】今日的是【帰ります】 - Matters

【詞尾變化方式】 · 【辞書形】帰る · 【否定形】帰らない · 【活用形】帰って · 【過去形】帰った · 【意向形】帰ろう · 【假定形】帰れば · 【可能形】帰れます. 於 matters.news -

#66.東海小棧

帰る變化. 國民旅遊卡加油站. 重陽國小. 維他命b2 水果. 守宮繁殖. 東海小棧. Ig 改版. 精品品牌介紹. 大順景福診所. 汽車運輸車. 大眾atm. Iphone 7 無線. 於 0306202223.guide-epargnes.be -

#67.日文動詞變化查詢

日文動詞變化查詢現有49原型,變化381 段,4284句,爾後還會繼續增修.自學什麼我是不知道,但是我只知道要在 ... 而(行く、帰る、来る)等動詞也可配搭「へ」使用。 27. 於 ezs.rutrut.eu -

#68.動詞を変化させる 帰る 日本語 | Reversoの活用形

活用形 帰る 日本語の動詞活用 · 帰 かえ る · kaeru · Present. 帰 かえ る. kaeru · -te Form. 帰 かえ って. kaette · Negative. 帰 かえ らない. kaeranai. 於 doushi.reverso.net -

#69.帰る

變化. Ⅰ類. ない形. 帰らない. ます形. 帰ります. 帰りました過去. 帰りません否定. 帰りませんでした過去否定. 原形. 帰る. ば形. 帰れば. 意向形. 帰ろう. て形 ... 於 tomatom.net -

#70.戻る・戻す的用法與例句 - 知惠塾線上日語課程專站

... 回辦公室」的時候經常會使用「帰ります」這個動詞,不過「帰る・帰ります」比較會 ... 內容包括許多重要的動詞變化與普通形等觀念,學完這冊就可以聽懂一些日劇或 ... 於 chiejuku.idv.tw -

#71.日語動詞活用形 - ゆうの自己流日本語勉強

今天來介紹動詞活用形的變化方式第一變化- 未然形(否定) 表示否定,後面接ない第二變化- ... 日文動詞也有例外的時候,比如說入る、帰る為五段動詞. 於 yuu0505.pixnet.net -

#72.帰る是不是一个特殊的1类动词 - 百度知道

“帰る”是五段动词。 若一个动词是一段动词,那么它的最后一个假名一定是“る”,且前一个假名在い段或え段上。 而上面那句话反过来说就不成立了。 於 zhidao.baidu.com -

#73.【日文動詞17】 動詞的「可能形」 丨可能動詞是? - 宅宅の ...

轉成了可能形後, 根據語尾變化, 會成了一段動詞。 另外, 不是所有的動詞都有可能形。 ... 帰る( kae ru ) -> 帰れる( kae re ru ). (2) 一段動詞. 於 hkotakujapanese.com -

#74.不用老師教的日語動詞X形容詞變化(增訂版)(附MP3) - 博客來

書名:不用老師教的日語動詞X形容詞變化(增訂版)(附MP3),語言:繁體中文,ISBN:9789577108135,頁數:440,出版社:笛藤,作者:舒博文,DT企劃, ... 於 www.books.com.tw -

#75.穿孔する底アクセサリーairpods 音質有線帰る感情彫刻家

穿孔する底アクセサリーairpods 音質有線帰る感情彫刻家. ... 2019 新AirPods 評測:第二代蘋果無線耳機有哪些變化? - 蘋果仁- iPhone/iOS/好物推薦科技媒體 ... 於 www.tablerodecomando.com -

#76.第一類動詞跟第二類動詞怎麼分 - 知惠塾

因為第一類動詞跟第二類動詞變化的規則不同,所以當我們要變化動詞的時候,知道 ... 一個假名母音一定是[ u ] 比方說:買う・行く・貸す・待つ・遊ぶ・読む・帰る等等. 於 www.cocoro.idv.tw -

#77.[日語教學直播]日文中動詞變化的基礎知識-ます形 - 酒雄瘋日本

變化 : 一類:語尾→い段音+ます. 飲む→のみます. 買う→かいます. 書く→かきます. 乗る→のります. 帰る→かえります. 二類:食べる→たべます. 於 www.sakehero.com -

#78.動詞を変える@ 閱讀人生:: 痞客邦 - 教育百科

変える動詞變化,你想知道的解答。日文的學習,最難的就是動詞的變化、自他動詞的分辨、還有敬語吧(其實都很難哩). ... 帰る變化-2021-06-17 | 変える動詞變化. 於 eduwikitw.com -

#79.日語動詞的型是指什麼?是指去掉的形式麼

動詞具有各種詞形變化,其中帶有詞尾的動詞發生詞形變化時只需改變詞尾,而詞幹部分不變。動3 ... 【練習】いただく、帰る、死ぬ、呼ぶ、入る. 於 www.doknow.pub -

#80.帰是不是一個特殊的1類動詞

帰る 是5段動詞,並不特殊啊... 變化是按5段來變啊. 4樓:緋緋. 按照讀音是分在一段動詞的,你說的沒錯. 於 www.diklearn.com