底拖網台灣的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃之暘寫的 怪奇海產店:海島子民的海味新指南 和TillHein的 瘋狂的海馬:上帝在創造牠的時候,應該是喝醉了……都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自遠流 和本事出版社所出版 。

逢甲大學 都市計畫與空間資訊學系 周天穎、葉美伶所指導 李政璁的 整合UAV與物件式導向分類 應用於海岸廢棄物 (2021),提出底拖網台灣關鍵因素是什麼,來自於物件式導向分類、海岸廢棄物、UAV。

而第二篇論文國立臺灣海洋大學 海洋生物研究所 黃將修所指導 李佩玟的 核能電廠鄰近水域與淡水河河口區的浮游動物群聚與死亡率研究 (2021),提出因為有 核能電廠、淡水河、溫排水、浮游動物、橈足類、群聚、死亡率、滲透壓、中性紅染色的重點而找出了 底拖網台灣的解答。

怪奇海產店:海島子民的海味新指南

為了解決底拖網台灣 的問題,作者黃之暘 這樣論述:

從漁船到漁港,從餐廳到廚房 解密海中的新奇與新鮮,品嘗盤中的趣味與美味 在地、專業、實用、有趣 一部給海島子民的海味新指南 「市場裡竟然有賣一種名稱就叫『那個魚』的魚,到底是哪種魚?」 「外表看起來讓人起雞皮疙瘩的『藤壺』,吃起來竟和螃蟹一樣可口?」 「在菜單上看到的『石斑肚』不是石斑魚的腹肉,而是牛蛙的胃?」 「自帶一顆顆發光器如小寶石般的『燈籠魚』,炸過的滋味香酥無比?」 「聽名字讓人想皺眉的『瀨尿蝦』、『海臭蟲』,原來是風味鮮美的料理?」 怪美味的!歡 迎 光 臨 怪奇海產店! 這裡供應外型怪、名字怪、口味怪的各式海味, 你不一定

見過吃過,有些名字甚至唸不出來, 但他們都是臺灣漁獲中常見的怪客。 佛手、月魚、雨來菇、石狗公、馬鞭魚…… 搜奇48種水產食材及吃食,由行家帶領一探其怪奇名稱和外型、 不藏私分享烹調處理方式,並細述實際品嘗起來的口感風味, 一一揭開這些謎樣料理迷人的一面。 一起跟著專家的指引,走進漁港和漁市場大開眼界, 認識這些奇奇怪怪卻別具滋味的豐盛海產, 逐步從外行到識貨、從抗拒到欣賞, 進而養成日常挑選食材、鑑賞美食的全新品味。 別錯過島嶼得天獨厚環境下盛產的資源, 請盡情享用這些生活中罕見的美味, 一部最在地、最專業、最實用、最富趣味的海味指

南, 滿足愛逛、愛吃、充滿好奇心、喜歡嘗鮮的你! ▎臺灣書市第一本,依上菜順序飽覽各式海味 ▎ 打破既有框架! 全書依前菜、下酒菜/主菜/小吃/調味提鮮次序分類介紹,如同一份菜單,循序漸進嘗遍熱炒店、海產攤、居酒屋、家常餐桌上的多樣料理。 ▎從外觀辨識、挑選購買到烹調入口,一本到位 ▎ 專家逐一介紹海中怪奇之物,解析各種類名稱由來、外型描述、宰殺處理、烹調方式,搭配全彩圖片,深入探究這些奇奇怪怪卻味美鮮甜的海鮮料理。 ▎探索島嶼各地迷人海味,是美食之書也是風土之書 ▎ 作者長期實地踏查基隆、宜蘭、台東、屏東等地漁港和漁市場,親訪養殖戶、漁民與魚

販等職人,透過本書將能認識臺灣風土與在地特色風味。 本書特色 ★ 收錄臺灣數十種特殊水產食材及吃食,精彩呈現 ★ 作者是水產專家,更是愛吃、愛逛的美食家,鉅細靡遺介紹食魚文化 ★ 每篇末附檢索表,可迅速查閱各種水產特徵、產地區域、可食部位、料理方式。 在書寫與資料收集過程中,不斷圍繞著「吃其然,吃其所以然」的主軸。 既受美麗之島滋養恩惠,若能搭配對於食材的充分理解,想必在品嚐時的風味感受,便能更加敏感、鮮明且雋永;除值得回味再三,也同時勾勒出這島嶼生活的風味特色。────── 本書作者 黃之暘 各界推薦 ◤ 專序推薦 陳添壽 行政院農業委員會副主任

委員 胡興華 前行政院農業委員會副主任委員 張致盛 行政院農業委員會漁業署署長 邵廣昭 國立臺灣海洋大學榮譽講座教授 ◤ 怪奇賞味.嘗鮮推薦 王瑞瑤 美食節目主持人 史達魯 公視神廚賽恩師節目主持人 林楷倫 魚販作家 阿辰師 旅法YouTuber廚師 徐 仲 飲食文化研究者 曹銘宗 臺灣文史作家 郭宗坤 味留一升庵料理長 番紅花 飲食生活作家 廖科溢 旅遊節目製作人兼主持人 廖鴻基 海洋文學作家 (以上按姓氏筆畫排列) 所謂的怪奇物種只是我們平常

不會注意到,不會想去吃,或不敢勇於嘗試的物種。它們的數量其實很多,只要不過度捕撈,何嘗不是人類很好的動物性蛋白質的來源呢。讀這本會應能滿足您的好奇心和求知慾。──── 邵廣昭(國立臺灣海洋大學榮譽講座教授) 本書海鮮故事內容豐富,為食魚教育及海洋教學好教材,也給社交餐敘帶來新話題,每當上菜出魚的時候,不再老生常談在魚的色、香、味廚藝上打轉,而可以有深度的談論議題,對讀者與消費者來說也算是一大收穫。──── 胡興華(前行政院農業委員會副主任委員) 很多不起眼的魚類也有他美味的地方,如同我喜歡使用魚雜和內臟,這些是料理人的真愛。怪奇海產店內的每樣美食都是我十分喜愛的食材。一個如此熱

愛海鮮的美食家寫出來的內容保證讓你出乎意料之外。──── 郭宗坤(味留一升庵料理長) 原來身旁四處,總有除常見水產以外,別具特色甚至特殊選擇。可能是地區侷限、價格低廉且名不見經傳的漁業混獲,也可能是水產加工的副產物,經過養殖戶與廚師的巧手慧心,成為別具風味與品嚐樂趣的料理。──── 陳添壽(行政院農業委員會副主任委員) 僅由文字的敘述即如同作者身歷其境般品嚐不同海鮮的好滋味,此外同場加映也說明許多海鮮的特色,讓讀者由外行到內行。就讀者言而,可以把這本《怪奇海產店》當作認識臺灣本土生產的海洋物種的工具書,也可以當作臺式菜餚最具特色的本土海鮮料理美食書籍。──── 張致盛(行政院農業委

員會漁業署署長)

底拖網台灣進入發燒排行的影片

本月季節高貴魚種,350g一隻賣500元!!!...有沒有搞錯啊,這麼貴,一定要來釣看看,隨便5隻就回本....今日賠錢了嗎?我們看影片

學名:黑姑魚

我們也稱它為 黑喉魚 別稱為烏喉、加正、烏加網。

分布:印度海域、名太平洋為常見海域

水深分布:45至200米

盛產季節:每年5至7月

適合料理:油炸、乾煎、清蒸、糖醋

烏喉可以算是台灣魚種排行榜上有名的魚種

黑喉非常尊貴,是因為口腔內咽喉呈現黑色的緣故,屬於肉食性魚類,會捕食小魚、蝦蟹,主要棲息於砂泥底質深度45至200公尺海域,全臺灣周邊都有分布,多以刺網、拖網或延繩釣進行捕獲。

團隊:69J團

臉書(FB)社團:

台灣69J釣魚俱樂部(Taiwan 69J Fishing Club)

https://www.facebook.com/groups/218314488882804/?ref=share

簡介:我們是一群熱愛釣魚(岸拋&船釣),並喜愛接近大自然的一群同好所組成的一個團體。

舉凡-岸拋鐵板,船釣,浮游磯釣,沉底釣,桶花枝,軟絲..以及路亞假餌釣,水球&弓角...都有涉略也都是我們喜愛的釣遊活動,研究測試釣魚裝備,diy相關物品都是我們的興趣...另外

趕海(赶海)的找鮮產及自給自足的料理...一直是我們所嚮往的生活方式,也是我們熱愛的活動。影片也以此為主體,希望大家會喜歡我們的頻道,謝謝。

整合UAV與物件式導向分類 應用於海岸廢棄物

為了解決底拖網台灣 的問題,作者李政璁 這樣論述:

台灣海岸線每年平均清理出5000公噸的廢棄物,若以傳統人工方式調查和清理海岸廢棄物曠日廢時。無人飛行載具(Unmanned Aerial Vehicle,UAV)具有高機動性且低成本的特性,所以利用UAV拍攝影像快速取得海岸線的正射影像資料,再結合影像辨識技術進行影像分類,快速判釋海岸上的廢棄物。影像辨識方法採用物件式導向分類(Object-Based Image Analysis,OBIA)為基礎,區域化物件分類可以將影像資訊由像元尺度(Pixel-Scale)提升至區塊尺度(Region-Scale),分割後便可對區塊選取訓練樣本。影像經由地物分類大致上可以分出以下六大類:植生、水體、垃

圾、沙灘、漂流木、岩石等類別,另外在進行影像辨識過程中,除了採用原始影像提供之R、G、B和NIR波段,本研究以提升分類成果為目的,將影像之植生指數及其他屬性質加入區塊,並分別發現加入了植生指數與紋理資訊後可明顯提升影像分類成果。使用空拍原始影像波段的細部分類結果整體精度為0.36(Kappa為0.26),而加入了植生指數與紋理資訊後細部分類成果精度為0.68(Kappa為0.60),發現海岸線影像加入紋理與近紅外光波段雖可以有效提升整體分類成果,但分類成果精度仍不佳,為了提升分類精度和加速硬體運算速度,便將影像水體切除並減少分類類別後,分類成果精度為0.92(Kappa為0.84)。本研究的主

要目的在於探討海岸線影像辨識海岸廢棄物所提出之分類方法,並可協助往後調查與清理海岸廢棄物。

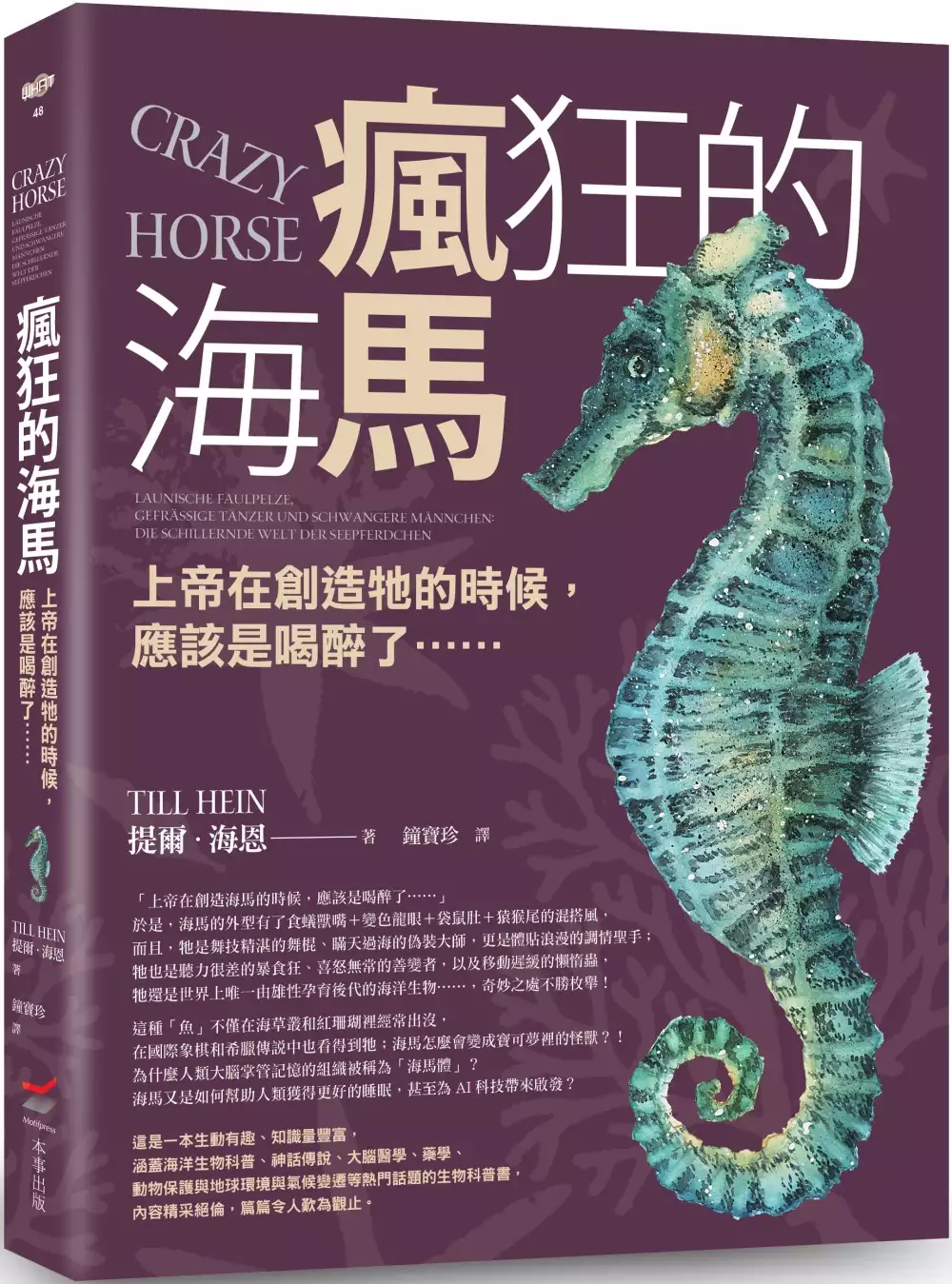

瘋狂的海馬:上帝在創造牠的時候,應該是喝醉了……

為了解決底拖網台灣 的問題,作者TillHein 這樣論述:

「上帝在創造海馬的時候,應該是喝醉了……」 ──海洋生物學家高美胡拉度( Jorge Gomezjurado)說道。 全世界再也找不到像海馬這麼奇特的物種了── 牠們是情緒化的懶鬼、貪吃的舞棍、負責懷孕的老爸…… 牠們雖然是魚類,但全身上下找不到一片魚鱗, 牠們具有像袋鼠那樣自帶育兒囊的軀幹、 像變色龍般可各自獨立轉動的眼睛、 像食蟻獸般吸力超強的長吻,以及媲美猿類那具備強大抓附力的尾巴; 而且,每一隻海馬的頭部都有形狀各異、宛如人類指紋的獨特冠狀角稜…… 這一切為什麼如此奇妙? 人們還能從這種小生物身上學到不少東西── 這些海裡的小馬兒

,絕對不需要報名上「慢活」管理課程, 牠們也不屬於罹患心臟病的高風險族群。 因為,牠們的生活如此悠哉,不知匆忙與壓力為何物, 根本就是懂得生活的享樂主義者; 不疾不徐的移動方式,甚至還讓自己贏得了世界紀錄保持者── 侏儒海馬(H. zosterae)是世界上游得最慢的魚。 不過,即使海馬很「慢活」,牠們的獵食速度可是比你眨眼還快…… 此外,海馬還是超級偽裝大師,牠們喜歡隨興變換體色── 不管是從藍灰換成苔綠,或從帶著粉紅色結節的紫紅變成帶橘色結節的鮮黃; 有些種類的海馬身上則有黑色條紋、黃色斑點或灰綠混雜的迷彩偽裝圖案…… 生物學家相信,海馬變換體色的

把戲不只是偽裝, 也是表達情緒感受以及跟同類溝通的方式。 還有,這些海洋裡的小生物,個個都是在才華洋溢的舞棍, 牠們熱力四射的求偶舞,就連海獅這樣的硬漢都會為之融化; 而正在熱戀中的公海馬,總是想方設法撐大自己的育兒袋, 為的就是跟伴侶宣告:「我超富有!我超會生!」 在海馬的世界裡,懷孕生子是男人的事── 放眼地球上的各種生物,公海馬孕育下一代可是真正的異數。 這獨樹一格的作風究竟是如何形成的? 而「雄性懷孕」也為兩性研究者提供了現成的議題, 以此為起點探究人類社會中的傳統性別角色。 全世界最早畫出海馬形象的人,應該是澳洲北部的原住民──

他們在阿納姆地(Arnhem Land)以洞穴岩畫的形式,將神話中的祖靈刻畫在壁面上, 其彎曲且表面呈塊狀的軀體、長管狀的吻部及往胸腹前傾的頭部,就是一隻海馬。 在地中海地區小亞細亞的腓尼基貿易及航海文化, 或北義大利的伊特拉斯坎(Etruskern)文化,到處都看得到海馬的身影。 牠經常被雕刻在墓穴的牆面上或棺木上,四周環繞著其他海洋生物。 西元前八百年至三百五十年間的伊特拉斯坎人,更常以海馬圖案來裝飾墓穴。 長久以來,不管在世界哪個角落,一直有人把海馬視為幸運符── 海馬除了是德國幾個城鎮的市徽動物,也是法國及西班牙海岸無數城鎮的吉祥象徵; 在西元一九一

三~一九三九年的英國郵票上, 海馬拉著聯合王國守護女神不列塔尼亞(Britannia)的馬車,在海面乘風破浪; 西元一九三三年,一隻長了翅膀的海馬,成為巴黎東方航空公司(Air Orient)的標誌。 日本超夯電玩遊戲「寶可夢」,有兩個狠角色──海刺龍與刺龍王; 前者長了帶有毒刺的翅膀,其外型就跟真實世界的海馬一模一樣, 而且是由雄性負責懷孕生子…… 科學家參考海馬尾巴的結構,製造仿生機械裝置,可減輕搬運工人腰脊柱的負擔; 神經學家發現人類大腦掌管記憶及導航定位的區塊狀似海馬,因此稱之為海馬體…… 本書,就是要向海洋裡這個獨樹一格的小小生物致敬。 從自

然科學、生物醫學的角度,觀察牠們奇妙的身體構造、生活習性、日常行為; 從人文歷史、社會學的角度,欣賞牠們在古老神話與流行文化裡扮演的角色; 牠們,向世間證明了一切都是相對的──包括什麼才是「正常」!

核能電廠鄰近水域與淡水河河口區的浮游動物群聚與死亡率研究

為了解決底拖網台灣 的問題,作者李佩玟 這樣論述:

核能發電廠大量排放溫排水,其溫排水影響核電廠周圍水文環境,因此核能發電廠之溫排放水對環境的影響是全球保育工作所關注的議題之一。本論文於臺灣北部兩個核電廠之入、出水口採集浮游動物;採樣季節間紀錄浮游動物於不同月份間的組成變化,發現主要優勢大類為橈足類。核二廠浮游動物豐度顯著高於核一廠( p = 0.001),而橈足類及全體浮游動物大類之豐度於西南季風期間也顯著高於東北季風期。本研究在核電廠測站使用中性紅(Neutral Red)染色法來鑑別浮游動物之存活狀態。發現出水口死亡率明顯高於入水站(p < 0.01)。在核一廠之結果顯示多數浮游動物類群和所有浮游動物群落的死亡率與出入水口的水溫溫差(Δ

T)呈現顯著正相關(p < 0.05);核二廠之浮游動物群落死亡率與水溫溫差(ΔT)亦為正相關但是不顯著(p > 0.05)。於兩個核電廠間的浮游動物碎片無灰乾重分析比較,發現出水口測站之浮游動物碎片有機質重量顯著高於入水口站,顯示浮游動物的軀體在通過核電廠冷卻系統時受到機械性之物理破壞。淡水河為臺灣第三大河流,同時是北部最大之潮汐河流,河流流域包含首都臺北市,該地區居住約600萬人,受到上游淡水及河道兩旁工廠及家庭所排放廢水產生交互影響,同時亦受到中國沿岸流及黑潮所影響。本研究於淡水河出海口及下游河段進行表層拖網,每兩個月進行一次浮游動物採集,主要紀錄浮游動物不同月份間之豐度及組成變化。本論

文於淡水河下游及河口區紀錄浮游動物為14種,主要優勢種為十足目、橈足類(哲水蚤、劍水蚤及猛水蚤)和其他幼體。橈足類豐度變化與鹽度、溫度、pH及溶氧等環境因子顯著相關;集群分析結果顯示橈足類具有幾種不同組成之群聚,群聚間均有喜好之水文條件,而橈足類部分於採樣測站及月份間具有顯著差異。本論文同時首次彙整及探討臺灣主要河域之橈足類,並且與國外河域之橈足類的生物多樣性做比較。本論文首次揭露與探討淡水河口及下游地區浮游動物及橈足類之死亡率與滲透壓改變對死亡率之影響,浮游動物粗分為四大類(橈足類、甲殼類、軟體動物及其他浮游動物),使用中性紅染色法研究各測站內死亡率之差異,取得第一階段實驗結果後即更深入探討

浮游動物死亡率與鹽度變化之關係。結果顯示浮游動物死亡率隨著鹽度如淡水至天然海水間的梯度般變化時,死亡率與之呈現顯著的負相關;當鹽度降低即死亡率顯著增加,透過統計分析找出河口水域自然環境之浮游動物的半致死鹽度。