廣東梅縣姓氏的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦莫理斯寫的 香江神探福邇,字摩斯 和左秉隆的 勤勉堂詩鈔:清朝駐新加坡首任領事官左秉隆詩全編都 可以從中找到所需的評價。

另外網站梅州最有背景的13个姓氏!有你的姓吗? - 新浪也說明:1940年,刘国用以陆军少将首座灵位入祀梅县忠烈祠。 陈氏. 广东陈氏俊才辈出,在岭南文化发展每一节点上,几乎都产生了望重士林的学者、 ...

這兩本書分別來自遠流 和時報出版所出版 。

國立中央大學 藝術學研究所 周芳美所指導 孫婷的 邵彌(1596-1642)的生平交遊與山水繪畫研究 (2021),提出廣東梅縣姓氏關鍵因素是什麼,來自於邵彌、生平交遊、山水繪畫、奇拙、靈境。

而第二篇論文國立彰化師範大學 國文學系 張慧美所指導 張采寧的 全國大專校院校歌之音韻風格研究 (2021),提出因為有 全國大專校院校歌、音韻風格、頭韻、押韻、音韻重疊現象的重點而找出了 廣東梅縣姓氏的解答。

最後網站黄氏_台山姓氏_台山市人民政府门户网站則補充:黄氏子孙要想知道自己的始祖与渊源,可看村中祠堂,详细则要查族谱了。 台山还有赤溪、田头客家的黄姓何来?据《中华姓氏通书》一书记载,广东的梅州 ...

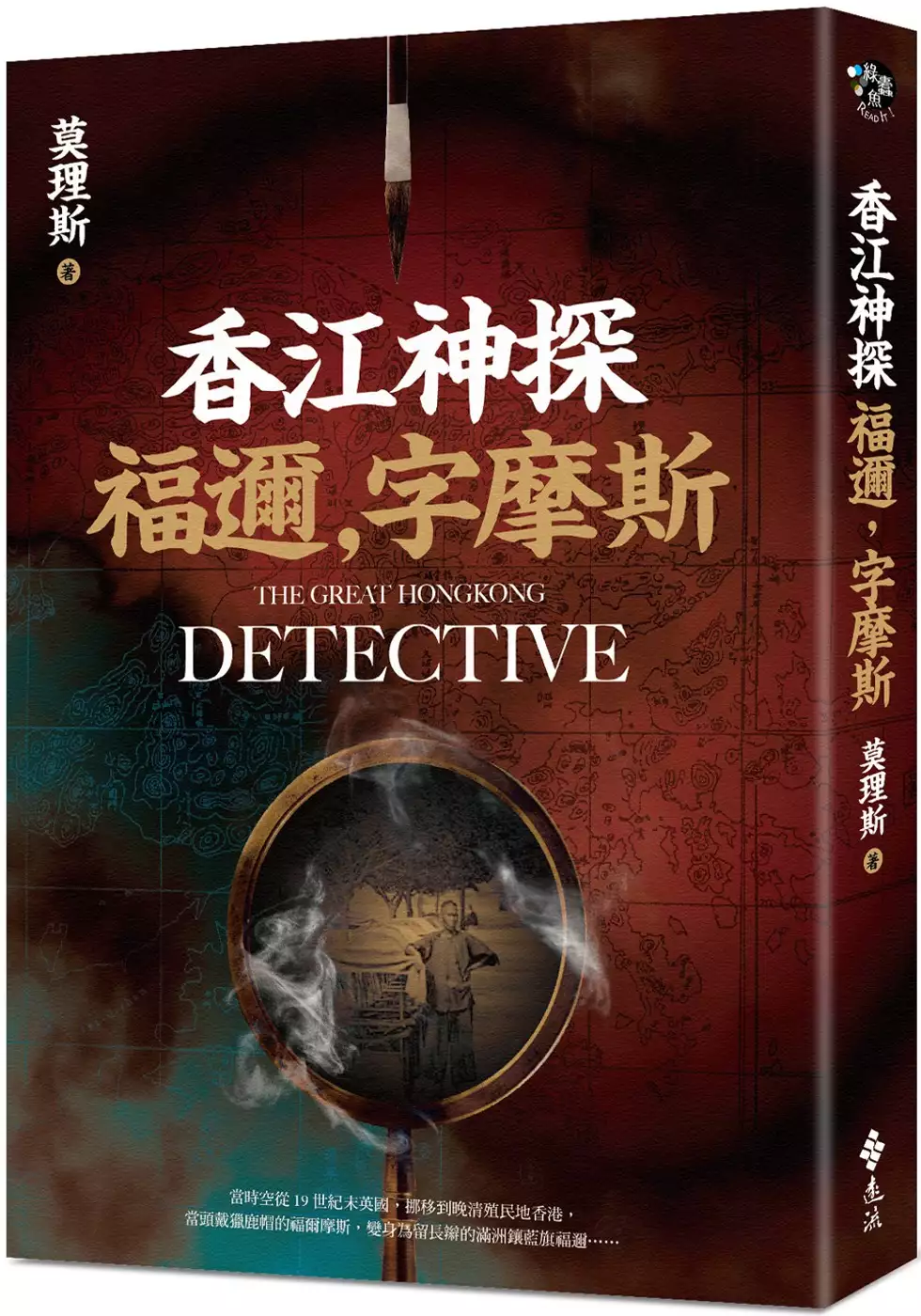

香江神探福邇,字摩斯

為了解決廣東梅縣姓氏 的問題,作者莫理斯 這樣論述:

▲魔改柯南‧道爾經典偵探推理小說的創新之作。 ▲再現香港百餘年前英國殖民初期的歷史風貌。 ▲莫文蔚:「大家看過之後,便一定會明白我爲甚麽一直這麼崇拜哥哥!」 ▌當時空從19世紀末英國,挪移到晚清殖民地香港, ▌當頭戴獵鹿帽的福爾摩斯,變身為留長辮的滿洲鑲藍旗福邇…… 19世紀末的英國倫敦,頭戴獵鹿帽、叼著煙斗的私人偵探夏洛克‧福爾摩斯, 穿行過大霧籠罩的貝克街,回到他「221號B」的住處。 此際,場景轉換到大半個地球之外,晚清時期英國殖民統治下的香港, 出身滿洲鑲藍旗,曾選入同文館、後負笈歐洲日本的福邇, 正在位於上環荷李活道「貳佰貳拾壹號乙

」的樓宇裡, 抽水煙,拉著胡琴自娛,等待某椿罪案的案主拉響洋式門鈴…… ▌「這部小說是我作為一個香港人寫給福爾摩斯的情書, ▌也是我作為一個福爾摩斯迷寫給香港的情書。」——莫理斯 本書魔改新編英國小說家柯南‧道爾著名的偵探推理小說《福爾摩斯探案》, 作者莫理斯,延展、置換甚至顛覆原典情節元素, 除了改造故事的環境背景,賦予主角與原作相映成趣的身分與形像, 更一如柯南‧道爾以小說記下英國維多利亞時代的社會氛圍與文化細節, 出生成長於香港、留學英國劍橋大學的莫理斯,憑藉多年的生活與學術研究經驗, 蒐羅、考據早期中西交會的商埠特色,以及風起雲湧的世界局勢,

以史實與虛構相互交織呼應的筆法,刻繪出獨一無二的港島風貌。 在教人目不轉睛的懸疑、奇情、詭計、鑑識與解謎之間, 華洋雜處、守舊文化與先進文明並行、買辦洋行林立等香江風情躍然紙上。 名家推薦 冬 陽 │ 推理評論人 沈 默 │ 武俠小說作家、評論者 林斯諺 │ 推理作家 臥 斧 │ 文字工作者 莫文蔚 │ 歌手、演員 陳浩基 │ 推理小說家 盧郁佳 │ 作家 (按姓氏筆畫排列) 好評推薦 這本小說不簡單。作者莫理斯熟悉原本那個聰明帶點傲嬌的獵鹿帽大偵探,孕育出東方色彩濃郁的福邇與華笙雙拍檔;明白推理故事如何歷久不衰的趣味精髓,戲

仿援引之中富含現代新意;細膩講究時代地域的獨特性,遊走熟悉與新奇兩端能見處處驚喜。這就像是內力深厚的高手出招,不慍不火展現獨門真功夫,同道中人見了肯定大呼過癮,走過路過的門外漢也必定目不轉睛瞧個仔細。——冬陽(推理評論人) 二十一世紀以來,各種關於《福爾摩斯》的變形挪移之作,前仆後繼,……從歐美到亞洲,各國各種版本,身世、膚色與性別全都可以任意變變變,各顯神通,也各具神采。而在廣大的福爾摩斯IP宇宙裡,莫理斯以《香江神探福邇,字摩斯》獨占一格,不止是經典翻新之作,更是一長卷的香江人情浮世繪,從人物言談、舉止到器具使用、社會風氣乃至中西文化交會巨變,無不充滿時代與生活的細節,繁勝夢華也如

重現彼時香港,完成了足夠真實的織錦――這是莫理斯的推理極境,一種猶如具現化系念能力的深切回望。——沈默(武俠小說作家、評論者) 小時候,哥哥是我最好的兒時玩伴,每天最期待的時間就是睡前他給我說故事,通常都是即興編出來的,還會用我的布娃娃來充當「演員」。他自小便是一個會走路的活百科全書,天南地北甚麼事情都懂,簡直是一位天才!《香江神探福邇,字摩斯》是他所寫的第一本偵探小說,創意無限,把福爾摩斯和華生醫生搖身一變,成為晚清時期在香港查案的二人組,絕對是我近年看過最難忘的一本書。大家看過之後,便一定會明白我爲什麽一直這麽崇拜他!——莫文蔚(歌手、演員) 這是一部「兼顧全方位」的傑作。

……一些戲仿作品毀譽參半,就是因為有些情節只有熟悉原作的讀者/觀眾才懂好玩之處,而沒看過原作的只感到莫名其妙。要令兩種讀者都滿意,只有做出「外行看熱鬧、內行看門道」才能成功。……本作在這方面堪稱超一流,沒讀過《福爾摩斯探案》的讀者固然能夠放心閱讀,作者沒有刁難新入門的推理讀者,而對「福迷」而言便是驚喜處處,大量細節跟原作連結,越熟的越看得過癮。莫理斯甚至在一些情節中故意顛覆原作,您永遠不知道故事的流向會跟原典一樣,還是作了一百八十度的轉變,這帶來與別不同的閱讀體驗。──陳浩基(推理小說家) 作者莫理斯博學多識,在謎團詭計中精巧嵌鑲香港歷史,事件、人物、機構、地理沿革,為福邇的探案披上了

近代本土的聲色。近代西方看香港,是異國情調的人力車夫、鴉片鬼、江湖中人、旗袍妓女蘇絲黃。本書掙脫這些過時框架,反轉觀看,藉虛構和史實重塑香港。……在令人目眩神迷的解碼、詭計、鑑識之間,本書寫活了香港自豪的理性啟蒙精神。──盧郁佳(作家)

廣東梅縣姓氏進入發燒排行的影片

梅關古道是翻越大庾嶺、位於江西省大餘縣與廣東省南雄市交界處,距大餘縣城10公里,距南雄市區20公里。梅嶺相傳是根據南遷越人首領梅絹的姓氏命名的。梅嶺的另一說法是梅樹眾多,故稱“梅嶺”。梅嶺古道是全國保存得最完整的古驛道。古道約6尺寬,路面整齊地鋪著鵝孵石,道旁是繁茂的灌木叢,兩側山崖樹木蔥蘢,層巒疊翠。2016年12月梅關古道入選《全國紅色旅遊景點景區名錄》。默默無聞幾百年,石階早已被歲月磨得溜光,如今卻因“梅”而遊人如織。每年花期,古道兩旁紅梅、白梅、綠梅、臘梅花海如潮,穿行其間只見暗香盈袖,再襯上古樸的城門樓,登高而望遠的悠悠意境。梅嶺各種梅花先後開放的時間共兩個月左右,白梅先開,紅梅隨後。隨著氣溫下降,梅花將愈開愈多、愈開愈豔,一直持續到2月下旬。花期很長。元旦前後遊覽, 最好是從南雄上梅嶺,到關樓再下十來分鐘折回。若春節過後,還想碰碰運氣看梅花,可從江西大余上梅嶺。戰國時期,中原戰亂不堪,大批越人遷往嶺南,其中一支以梅絹為首的越人,翻山越嶺來到大庾嶺上,被嶺南風光吸引,在梅嶺一帶安營紮寨,他們發揚了越人勇敢頑強、刻苦堅韌的民族傳統,艱苦創業,使這帶迅速興盛起來。因為梅絹是首率隊的拓荒者,後來又因破秦有功而受項王封為十萬戶侯,因此人們就把這一帶稱之為梅嶺。梅嶺在嶺南經濟文化發展史上起了重要作用。梅嶺自越人開發後,成了中原漢人南遷的落腳點,中原文化逐步在梅嶺生根開花,並向嶺南傳播開去。梅嶺是古戰場,也是革命戰爭年代紅軍多次戰鬥過的地方,特別是陳毅同志帶領部隊在這一帶堅持了三年遊擊戰,並在臨危之中寫下了壯志淩雲的《梅嶺三章》,使梅嶺的知名度更高。梅嶺得名的另一說法是梅樹多梅樹,故稱梅嶺。梅嶺的梅花樹遍佈嶺南嶺北,每到冬天梅花怒放,漫山遍野,成了梅花的世界。“庾嶺寒梅”是我國歷史上有名的四大探梅勝地之一,梅嶺的梅花有兩個特點:其一,據《南雄府志》記載:“庾嶺梅花微與江南異,花頗似桃而唇紅,亦有純紅者。嶺上累經增植,白者為多。”其二,由於嶺南嶺北氣候的明顯差異,出現了南枝先開,北枝後放,界限分明的奇景。北宋著名文學家蘇軾登梅嶺賞梅賦詩云:“梅花開盡雜花開,過盡行人君不來,不趁青梅嘗煮酒,要看紅雨熟黃梅。」”他從嶺上梅花到古道行人,從梅花開放到花落、梅熟都作了生動的描繪。

邵彌(1596-1642)的生平交遊與山水繪畫研究

為了解決廣東梅縣姓氏 的問題,作者孫婷 這樣論述:

在風起雲湧的明末時期,邵彌以其詩書畫理想聞名於世,延續至清初仍未消退。然而,由於其生平資料匱乏,作品散落各地,故現今學界多聚焦於邵彌的生卒年判定,而忽視了他的個人發展趨勢,對其畫作的闡釋更是少之又少。因此,本文旨在探討明末畫家邵彌的生平交遊與繪畫藝術成就,在前人研究的基礎上,繼續深入挖掘其生平資料與交遊紀錄,以豐富地呈現畫家的個人面貌,同時透過他各個時期的繪畫作品,尤以「仿古山水」、「名勝山水」與「靈境山水」為例,探求邵彌在繪畫創作上的風格與思想轉變。本文共分為三個章節。首先,第一章節將梳理邵彌的生平概況與交遊範圍,主要圍繞自扃與吳偉業二人的論述展開,以至邵彌與沈顥、文從簡等其他好友的互動往

來,瞭解其在吳地文人圈的聲名發展,還原其真實生活環境。其次,第二章節以晚明尚「奇」的風氣作為切入點,舉例說明邵彌1625 年至 1627 年摹仿宋元諸家以及 1634 年以後臨習吳門畫派的經驗與創新,並以畫家「仿古山水」的奇拙態勢,探究其在摹仿前人經典時的獨到之處。第三章節則以 1638 年的「靈境山水」作為研究方向,通過回溯邵彌所繪「名勝」、「靈境」畫作,展現畫家在現實與夢境之間的掙扎想像,及其 1642 年超脫形跡的過程。

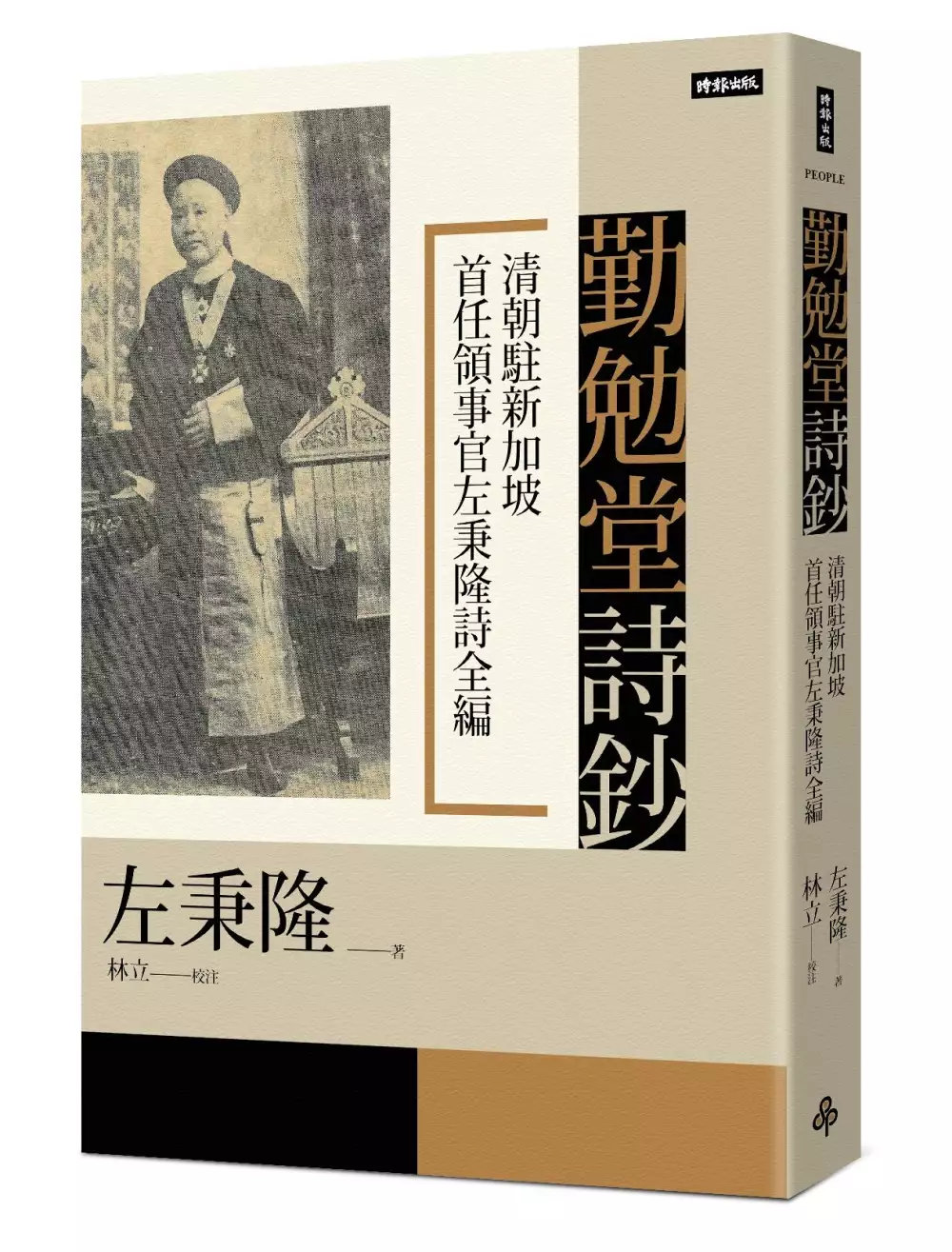

勤勉堂詩鈔:清朝駐新加坡首任領事官左秉隆詩全編

為了解決廣東梅縣姓氏 的問題,作者左秉隆 這樣論述:

「又看漁火照星洲」 19世紀的新加坡,使節詩裡的南洋圖像 新馬華文文學之父左秉隆,一生足跡遍及南洋及歐美日等國 失去家國的領事,新馬離散文學的起點 左秉隆是清朝直接派駐新加坡的第一任領事,曾出使英、法等國,任翻譯官。左氏任職三年期滿,曾紀澤再上疏力薦其續任,理由不僅是「通英國語言文字、律例規條」,更進一步指出左「系駐防廣東漢軍,於新洲流寓閩粵人民言語性情,易於通曉」。這是對使節功能的具體考量,既要求可以跟海峽殖民地政府交涉,同時亦能懂閩粵移民的民情風土。左秉隆的任命意義,凸顯了十九世紀末,清廷對新馬華人移民社會的態度改變。左秉隆首三年的工作績效甚佳,「清理華洋訟案,勸諭富商捐資,設立

義塾,獎掖紳民」,這大體揭示了領事在華人移民社會的積極功能。除了跟英人交涉和護僑,同時為朝廷行之有年的鬻官事業張羅,另在教化、再華化的意義上,為新馬華人帶來了長遠的影響。 左秉隆到任的那一年,新加坡最重要的華文報刊《叻報》創立,他配合私塾書室的設立,組織文社,發起徵文,評選優異,在報刊公布課題和得獎名單,儘管仍不脫四書五經的傳統教化議題,但在以官方訊息和新聞導向為主的報刊裡,另創造了一個文學場。使節、文社和報刊,可以視為文學建制的一環,同時也是一套華人移民社會的教化機制。在接續的二十年內,學堂、書室、報社、出版、孔教運動蓬勃興起,改變了新加坡華人社群面貌,形塑了移民社會內的新興知識階層和

文學教養。左秉隆領事任內的具體作為,在啟蒙的前提下,護僑和重塑僑民忠君意識,整合為思想和文化的宣教內涵。從這個角度而言,他主要改變了一個移民社群的流寓生態,開啟了一個「華文」的在地現場。那不僅是海外華人的意識形態認同,恰恰有文化與文學的交織空間,讓「華文」扎根。 本書為清朝派駐新加坡首任領事官左秉隆的詩集全篇,據南洋歷史研究會1959年印行之手鈔本《勤勉堂詩鈔》校點,並附以補遺和近代人物、史地的注釋。左秉隆在新加坡任職期間,倡設義塾、開辦文會,並親自批改諸生的課藝,是為新華文化的奠基者,被譽為「海表文宗」。曾希穎稱其詩「辭不滯意,意能吸新,深入淺出,集元、白、蘇、陸諸家,冶為一爐。自見性

情,隨在揮寫。」在他存世的七百多首詩中,除了兩百多首與新加坡及南洋有關的作品外,尚有不少紀錄了出使歐、美、日本的遊蹤,另有部份寫於廣州和香港,於其漂泊的生涯和時事俱有真實的反映,是研究近代歷史、海外華人史、地方史的珍貴典籍。而其詩又往往屬對精工,佳句叠出,有甚高的文學價值。 名人推薦 王德威(中央研究院院士) 高嘉謙(台灣大學中文系副教授) 陳益源(成功大學中文系特聘教授) 廖肇亨(中央研究院中國文哲研究所研究員) 鄭毓瑜(中央研究院院士) -一致推薦(姓氏排列按筆畫順序) 謝裕民(新加坡著名小說家):清朝駐新加坡首任總領事之作,媲美黃遵憲《人境廬詩草》

柯木林(新加坡著名歷史學者):左秉隆是外交官,更是詩人。他的詩寫實又抒情,引領讀者欣賞南洋風物,令人飄然神往。 杜南發(新加坡著名詩人和文史研究者):一位清末雙語外交官的詩情心跡,東方西方與南洋歷史性交會處閃爍的獨特光影。

全國大專校院校歌之音韻風格研究

為了解決廣東梅縣姓氏 的問題,作者張采寧 這樣論述:

校歌可以延續一所學校的傳統與精神,乘載著學校的教育理念,師生在傳唱校歌的過程中,潛移默化形成人生信念。我們時常說學校是社會的縮影,因此,校歌的歌詞內容小則影響一個人的人格素養,大則可能影響整個社會風氣,其重要性不容小覷。筆者藉由語言風格學之音韻風格的研究方式,從「聲母安排」、「韻母安排」以及「音韻重疊現象」進行探究,整理出全國大專校院校歌之歌詞的音韻風格。 本研究共分為六章,筆者先從「聲母安排」分析全國大專校院校歌的頭韻使用情形,歸納單句歌詞中單一頭韻和多組頭韻的作品,說明全國大專校院校歌偏好的頭韻形式與類別;再從「韻母安排」分析一韻到底、合韻、每段各自押韻以及部分押韻的作品,呈現出全

國大專校院校歌獨特的音律美感;接著從「音韻重疊現象」觀察全國大專校院校歌作詞者如何運用類疊方式來錯落表現校歌的音韻與節奏。最後,根據探究結果,筆者覺察出全國大專校院校歌之歌詞內容的音韻風格有以下特色:一、重複用字多具乘載期望和學校精神的教育意義二、大量運用零聲母、久音營造校歌的音樂性三、偏好使用「單一頭韻」形成音律婉轉之美四、偏好使用「一韻到底」展現熱情豪放或莊重的態度五、音韻重疊現象多變而豐富

廣東梅縣姓氏的網路口碑排行榜

-

#1.作客他鄉第15集(廣東_梅州) - YouTube

作客他鄉-- 廣東 梅州市每週二晚間9:00首播(週三下午2:00重播) 梅州市是海外客家人的大本營,也是對於發展客家文化、建築、美食的都市。 於 www.youtube.com -

#2.台灣的姓氏與堂號源流 - 高雄市政府文化局

「大丈夫坐不改姓」,意即以自家所擁有的姓氏為傲,光宗耀祖是我們立身處世的重要準. 則之一。 ... 八:清代福建、廣東(客家)地區移民來臺主要來源地. 於 khcc.kcg.gov.tw -

#3.梅州最有背景的13个姓氏!有你的姓吗? - 新浪

1940年,刘国用以陆军少将首座灵位入祀梅县忠烈祠。 陈氏. 广东陈氏俊才辈出,在岭南文化发展每一节点上,几乎都产生了望重士林的学者、 ... 於 k.sina.cn -

#4.黄氏_台山姓氏_台山市人民政府门户网站

黄氏子孙要想知道自己的始祖与渊源,可看村中祠堂,详细则要查族谱了。 台山还有赤溪、田头客家的黄姓何来?据《中华姓氏通书》一书记载,广东的梅州 ... 於 www.cnts.gov.cn -

#5.【理論研究】梅州何時成為客家大本營與梅州姓氏研究

客家人多於本地土著人。 據《梅縣鬆口仙口村梁氏族譜》記載:現居住在廣東東部(粵東)的梁氏均認安定( ... 於 www.daytonhigh.com -

#6.【理论研究】梅州何时成为客家大本营与梅州姓氏研究

据《梅县松口仙口村梁氏族谱》记载:现居住在广东东部(粤东)的梁氏均认安定(在今宁夏固原、甘肃平凉等地)为祖居地,祠堂的堂号是“安定堂”。 於 dfz.gd.gov.cn -

#7.大陸劉氏祖先渡海來台各地開基祖

祖籍姓氏民俗 ... 萬巒五溝水:來台祖劉偉芳,祖籍廣東省梅縣招福鄉三圳墟。 ... 民雄下洋仔:來台始祖劉玉科,祖籍廣東省饒平縣石井鄉,來台居民雄鄉下洋仔,嗣後派下 ... 於 www.ldk.org.tw -

#8.?姓氏起源|百家姓——邓姓起源-搜狐

原籍梅县,革命家,烈士。 商界名人. 邓文钊(1908年—1971年),广东长乐(今五华)人。1934年毕业于英国剑桥 ... 於 mt.sohu.com -

#9.祖先是從唐山來的! - 蕭氏族譜

台灣人的姓氏, 名字的排行, 乃至家族世代相襲的堂號和郡望, 無一不是大陸各地的延續, ... 肆..來自廣東嘉應者: 梅縣..(1)蕭槐派下:乾隆初'中葉,蕭維天入墾今屏東. 於 www.xiao.idv.tw -

#10.客家人姓氏3Z2OBK

五徐姓堂號東海從廣東蕉嶺梅縣大埔及福建等地遷來或追根溯源或缅怀先祖或训勉后人堂号与家风家训家规等一起中华民族的很多姓氏都有自己专有的堂号除了姓氏的总堂号还有 ... 於 202.157.176.18 -

#11.臺灣客家人廖氏分佈概況

等姓氏 ). 臺北市 — 清康熙及雍正年間有廣東人廖簡岳、廖順勉等廖氏至今文山區開墾。 ... 屏東市 — 清康熙年間有廣東梅縣人廖俊美、廖俊成、廖俊捷入墾。 於 www.liaos.org.mo -

#12.伍氏渊源- 百家姓 - 安世代

伍姓是中华姓氏之一,是一个典型的多民族、多源流姓氏,主要源自芈姓、姬姓、姜姓及少数民族改姓等。伍胥为得姓始祖。 ... 是为广东梅县伍氏始祖。 於 www.anxiera.com -

#13.客家姓氏故事【饒氏】:「父子三進士」「五花榮封」傳為佳話

在廣東地區,饒氏主要分布在湛江、惠州、梅州、潮州、汕頭、潮安、 ... 其中大兒子遷徙至武平,次子遷至上杭、然後復遷梅縣銅盤為始祖,三子遷至 ... 於 read01.com -

#14.臺灣尋根網

梅縣 熊氏修譜敘例, 熊理, 民國年, 建構中. 世界梅氏宗親第四屆懇親大會特刊 ... 廣東梅縣瑤上丘氏敦睦堂史料彙編, 丘秀強、丘尚堯, 民國七十八年, 建構中 ... 於 genealogy.nlpi.edu.tw -

#15.客家姓氏|梅州「鍾氏」人口約30萬,為名門望族之後 - 今天頭條

鍾姓是我國古老姓氏之一,是一個多民族、多源流的中國姓氏群體,尊鍾烈為得姓始祖,據不完全統計,目前鍾氏後裔有624萬多人,廣東居住了鍾姓總人口 ... 於 twgreatdaily.com -

#16.客家姓氏故事·古|遍布全球20多个国家,超七成古姓人根在梅州

全国古姓人口以广东为最多,全省各地级市中以梅州为甚。 ... “梅州古氏主要分布在各个县(市、区),其中以梅县区、五华县、梅江区居多。”. 於 pc.nfapp.southcn.com -

#17.客家姓氏之梅州林氏:優良家風孕育一代宗師林風眠 - 資訊咖

林倫可,廣東梅州市梅縣南口鎮棠美村人,林紹斐(林竹筠)上將之孫女。是民主革命先行者孫中山先生的孫媳婦,孫治強先生之妻。 林演存,女,廣東平遠東石人。林震的 ... 於 inf.news -

#18.賽德克.巴萊-故鄉的呼喚 - 開眼電影

台灣是個可愛的島,我的祖先是廣東客家人,根據族譜大約是在150至180年前 ... 我的祖先從廣東梅縣出發,成為3留中的台灣居民,他應該是和兄弟(或者是 ... 於 app2.atmovies.com.tw -

#19.梅州最有背景的十个姓!有你的姓吗? - 网易

梅州是一个人才辈出的地方自古以来不同姓氏的名人更是数不胜数! ... 他是广东人永远怀念的省委书记,来自潮汕地区,却是正宗客家人! 於 www.163.com -

#20.台灣人在血統上大多有別於中國人? 蔡總統祖父是廣東省嘉應州 ...

由於時間關係,現只收集部分姓氏堂號、堂門聯情況布列如下(供參考): ... 台灣苗栗一帶的客家話, 被稱為四縣腔, 所謂的四縣, 廣東省嘉應州梅縣就是 ... 於 www.mobile01.com -

#21.中华寻根网-家谱简介

谱名 姓氏 谱籍地 馆藏地 版本年 黎氏族譜不分卷 黎 廣東南海 廣東中山圖 民國二十一年(1932) 黎氏家譜不分卷 黎 廣東南海 廣東中山圖 清宣統三年(1911) 廣陽黎氏宗譜八卷 黎 安徽廣德 河北大學 清光緒三十四年(1908) 於 ouroots.nlc.cn -

#22.温姓- 抖音百科

此外,温姓还衍生出许多其他姓氏,如温氏、温姓等。 ... 古代广东梅州梅县区良善公作《家训》六则,可窥斑而知豹:一孝顺父母;二和睦兄弟;三严端品行;四崇尚节俭; ... 於 www.baike.com -

#23.寻根广东梅县客家人宋姓家族

宋姓介绍,宋姓起源- 百家姓- 族谱录- 族谱录(zupulu.com)是Web2.0时代优秀的姓氏和人物收录维客网站和姓氏、宗族讨论社区,族谱录是致力于全球华人宗族 ... 於 wiki.zupulu.com -

#24.广东梅州刘氏客家刘氏源流

梅州刘氏客家刘氏据梅县、宁化刘氏族谱:唐乾符年间( 876-879年),一百二十七世(一作一百二十一世)祥公,为避乱,与其子天锡(官居翰林学士)弃官自 ... 於 www.liushijiazu.com -

#25.[廣東姓氏]梅州有多少個姓氏?正在閱讀的梅州人你們都姓什麼 ...

除此之外,有譜牒資料可考的梅州客家姓氏還有:趙、周、孫、程、許、傅、呂、蘇、蔣、蔡、潘、汪、田、姜、方、熊、陸、毛、賀、龔、詹、顏、翁、卓、塗、 ... 於 aijianggu.com -

#26.你贵姓?广东姓氏传奇 - 自由微信

陈姓位居广东省十大姓氏榜首,为岭南第一大姓。广东陈氏俊才辈出,在岭南文化发展每一节点上,几乎都产生了望重士林的学者、名臣。 於 freewechat.com -

#27.能夠提供廣東蕉嶺神崗張氏族譜沒? - 客家姓氏

涯系广东省梅县蕉岭神崗圳二队清河堂的子孙张强勇.不知你是第几世,能否提供更加详细资料,以方便涯去查证.联系方法:13925977314,QQ: ... 於 www.hakkaonline.com -

#28.FamilySearch Catalog: 廣東梅縣鄒氏族譜(60郎公世系)

Guangdong Meixian Zou Shi Zu Pu (Liushi Lang Gong Shixi)|广东梅县邹氏族谱(60郎公世系). Statement of Responsibility: ... 收藏者: 太原市尋源姓氏文化研究中心. 於 www.familysearch.org -

#29.東南亞華僑的姓名密碼- Tony Y. 的陋室筆記- udn部落格

東南亞華僑大多數來自福建泉州,漳州,廈門,廣東潮汕,梅縣等地,中國 ... 有個西班牙姓氏,也都取了美國名字,所以典型的菲律賓人姓名可能是這樣的: ... 於 blog.udn.com -

#30.梅州客家姓氏有180多個,你知道你姓氏家族的堂號嗎?

5月初,由梅縣區南口鎮車陂村閒置古民居「慎軒樓」改造而成的客家姓氏文化 ... 多年前,進士及第,官至都御史、朝議大夫、潮陽(今廣東潮安縣)太守。 於 kknews.cc -

#31.族譜數位圖片檢索 - 臺北市首座

姓氏 書名 作者 出版年 冊數 丁TOP 丁協源家譜 丁守真 民87年 1冊 刁TOP 刁氏族譜(英文) 不詳 民70年 1冊 方TOP 方氏族譜 不詳 民54年 1冊 於 www-ws.gov.taipei -

#32.漢族族中之「客族」,普通稱爲「客家」,實爲本縣移墾最早者,早 ...

興寧大坪羅氏語:「其先居福建寧化,宋末經長汀、上杭、入廣東牛遠至、五華、梅縣. 雍正初年,有漳人羅姓及八年有粵人羅納章首先來臺,入墾基隆、新竹等地。 |沈. 姓. 姓氏 ... 於 dcm.s3.hicloud.net.tw -

#33.客家族谱--古氏 - 中国发展门户网

据《梅县客家姓氏源流考》载:“凡赣、闽、粤、桂、滇、琼、湘、川等古氏后裔,均以云应为始祖。” 古应芬:字勃勤,亦作湘芹,广东省番禺市人(祖籍广东 ... 於 cn.chinagate.cn -

#34.李氏族譜 - 中華佛學研究所

“泰國客屬總會”就是這類組織中較大的一個,其前身是19世紀60年代梅縣人李嘉仁、伍福建立的洪門 ... 統計結果:李姓在本地區內各姓氏人口數量的名次排位,依次是廣東( ... 於 www.chibs.edu.tw -

#35.[請問] 客家黃姓江夏堂- 看板ask - 批踢踢實業坊

godgod777: 難道是廣東梅縣人不同姓氏的人跑到全中國各地開堂落戶 08/23 13:36 ... OhwadaAkira: 客家人不是一開始就在廣東中國歷代的戰亂如五胡亂華 ... 於 www.ptt.cc -

#36.梅州客家姓氏有180多个,你知道你姓氏家族的堂号吗? - 搜狐

追寻客家人的姓氏族谱,可以再现客家人迁徙的轨迹、梅州发展的历史以及客家文化形成的踪迹。 未有梅州城. 先有杨古卜. 5月初,由梅县区南口镇车陂村闲置古 ... 於 www.sohu.com -

#37.8.4 〈廣東豐順曾溫氏→渡台觀音

關於此事,民國《曾溫氏族譜》凡例有記述:(1) 姓氏「曾溫」二字, ... 派秀伯公,由梅縣遷居豐順,為砂田南寮開基祖,今衍至77 派25 世,. 56 人。未提及溫氏半字。 於 www.tseng1736.tw -

#38.嘉義侯氏族譜上谷侯氏與盧川侯氏淵源 - 嘉義北圳侯家莊

北魏代北鮮卑族複姓古口引氏、侯奴氏、古引氏等姓氏改姓為侯氏;北魏有侯植,先 ... 子“英茂”住漳浦,後裔遷廣東揭西;第七子“安”住漳州,後裔遷應州,即廣東梅縣;第 ... 於 baacho.weebly.com -

#39.徐姓- 維基百科,自由的百科全書

徐氏是中文姓氏,嬴姓十四氏之一,百家姓排名第150位。 ... 當代徐姓在全國的分布,主要集中於江蘇、廣東、浙江、四川四省,約占全國徐姓總人口的41%;其次分布於 ... 於 zh.wikipedia.org -

#40.梅州客家姓氏有180多個,你知道你姓氏家族的堂號嗎? - 雪花新闻

5月初,由梅縣區南口鎮車陂村閒置古民居“慎軒樓”改造而成的客家姓氏文化 ... 多年前,進士及第,官至都御史、朝議大夫、潮陽(今廣東潮安縣)太守。 於 www.xuehua.us -

#41.藍氏家族-(待補) - 太初

廿一世廿六郎,徙居廣東梅縣,爲梅縣藍氏始祖,其後分衍興甯、長樂、寶安、 ... 明初,山西藍姓作爲洪洞大槐樹遷民姓氏之一,被分遷於陝西、甘肅、 ... 於 louisiskiller.wordpress.com -

#42.客家102姓「堂號、堂聯」大全,是客家人就傳遞下去... - 理財寶

客家堂號是指客家姓氏祠堂、堂家大屋祖公堂的不同的專有名號。 ... 由於多個姓氏同出於一個郡地,故有多個姓氏同一堂號,如廣東梅州地區李、董、彭氏 ... 於 www.cmoney.tw -

#43.深圳姓氏源流 - 南陳宗親網

李氏,現居龍崗坪山墩子等處,福建寧化→廣東興甯→五華→淡水→惠陽→坪山。 這些家族都是來自梅縣地區的客家人。 新安縣戶籍中,“客家人”與講廣州話的原 ... 於 www.nanchens.com -

#44.【姓氏探究】廖 - 人間福報

至宋末,複由寧化經長汀、上杭、永定,而入廣東|大埔、梅縣、興寧、五華等各地區。」 【歷史名人】 東漢學者「北郭先生」廖抉,滿腹經綸,精通天文、風角推考之術,在 ... 於 www.merit-times.com -

#45.廣東省梅州市梅縣區松口鎮山口村 - 百科知識中文網

仙口村梁姓族譜一脈相承可近溯到客家的源頭黃河流域。 查閱有關資料。在現有的3000多個姓氏中,所占人口比例居前的100個漢族姓氏座次排列,梁姓 ... 於 www.jendow.com.tw -

#46.造橋鄉志 - 苗栗縣政府

地望,就是一個姓氏的發祥地,後世感於宗支源遠流長,懼有所失,立堂. 號而為信。 ... 八、 劉姓:堂號彭城,從廣東梅縣、蕉嶺、平遠、大埔、饒平及福建南晉. 於 webws.miaoli.gov.tw -

#47.Top 500件廣東族譜- 2023年7月更新- Taobao

王氏族譜[3卷,首2卷_中國廣東省梅州市梅縣區,中國廣東省梅. ¥. 200. 已售0件. 收藏 ... 全新~嶺南姓氏族譜輯錄駱偉編著廣東人民出版社. ¥. 46.32. 已售0件. 收藏. 於 world.taobao.com -

#48.劉氏-- 譜系-- 廣東省-- 彭城 - Academia Sinica

... 張長海作-- [黃氏]家譜/ 黃金助作-- 林氏家譜/ 林至毅作-- 家譜及姓氏源流考/ ... 5代; 彭城劉氏; 始祖劉仁智(行醫);來台入墾台中縣東勢鎮劉承知,原籍廣東省彭城, ... 於 las.sinica.edu.tw -

#49.广东梅州梅县吴氏家谱(老谱记载 - 炎黄修谱网

我也宣公后人,成都的。 网站免责申明. 本站文章,主要内容为各姓氏 ... 於 www.yhxpw.com -

#50.广东梅县的粱氏的族谱? - 广西姓氏族谱网

據梅縣地方誌辦公室編寫的《梅縣客家姓氏源流》書中記述,現在閩粤各地的樑氏是西漢樑橋之後。樑橋後裔有三支傳繼:一支留居陝西安定郡;一支遠遷江西瑶田 ... 於 gxszp.liszq.com -

#51.客家人的宗族建構與歷史記憶塑造:

熙後期,並且絕大部分來自講客家話的廣東梅縣、蕉嶺一帶,這與北部桃竹苗地 ... 在地域軍事性聯盟組織「六堆」的運作上,各姓氏及嘗會也發揮了重要的作. 於 www.ha.cuhk.edu.hk -

#52.宗親尋根,探源兩岸姓氏文化 - 指傳媒

2001年8月,急切追根溯源的臺灣宗親再次開始尋根之旅,並把走訪範圍擴大至龍岩、永定、上杭以及廣東梅縣鬆口等地饒氏村落,但直至2011年初再次走訪武平仍 ... 於 www.fingermedia.tw -

#53.广东梅州客家人与四川客家人的亲缘关系 - 世界客家总会

下面就引一些族谱记录,予以证明。 清雍正年间,政府在今梅州地区置嘉应直隶州,下辖当今之梅县、兴宁、五华、平 ... 於 www.worldhakka.com -

#54.臺灣區姓氏堂號考- 楊緖賢- Google 圖書

臺灣區姓氏 東漢 東湖隆中南 分佈較 福建 高雄市 高雄縣 廣東 基隆市 嘉慶年間 嘉義 居民之姓氏 康熙 林義南雄東 梅縣 苗栗 南朝宋 南投 南雲嘉臺 遷居今 乾隆初葉 ... 於 books.google.com.tw -

#55.广东梅州梅县吴氏祖源分析 - 23魔方基因检测

35族血统检测,姓氏基因检测,5300个家族基因检测,70000本家谱通过基因匹配,100万祖源爱好者的选择。 於 www.23mofang.com -

#56.重修臺灣省通志: 住民志. 姓氏篇. 卷三 - Google Books

重修臺灣省通志: 住民志. 姓氏篇. 卷三 · From inside the book · What people are saying - Write a review · Other editions - View all · Common terms and phrases. 於 books.google.com -

#57.利屋寮七星伯公

利屋寮聚落居民主要姓氏為「利」姓。利姓祖籍廣東梅縣,開臺祖為「利福興」,原居住在東港溪左岸,因佃耕興南村同姓宗親位於成德村的土地,才移居此處,利姓人聚居的 ... 於 southland.culture.tw -

#58.我是張家人

我是清朝初年從廣東省梅縣渡海來台的張家人,我們唱著「唐山過台灣,沒半點錢,剎猛打拼耕山耕田」,在巴掌溪旁犛出屬於我們的一片天。 我是張家人,我是失去姓氏的張 ... 於 hc.nccu.edu.tw -

#59.客家姓氏之梅州侯氏家族:崇文重教深入骨髓,忠孝傳家人才輩出

廣東 的侯姓分布較爲廣泛,梅州侯氏族羣是其中人數衆多、聲望較高的一支,主要分布在梅江區和梅縣區,其中以梅城南郊的灣下、三龍、梅塘三個村最爲集中 ... 於 ppfocus.com -

#60.台灣劉姓的分佈

順序,即采全台人口數的前一百大姓氏排名為序,從此「台灣一百大姓氏」之概念與排序,也就逐漸 ... 清雍正年廣東嘉應州梅縣劉開倬入墾台灣台北淡水,後移墾桃園蘆竹。 於 www.tlcra.org.tw -

#61.客聚落環境研究大林鎮有過半客後裔 - 中央大學客家學院

南華大學文化創意管理系副教授楊聰仁:「其實在大林鎮這邊,將近一半以上居民都有客家的血統,第一種是從廣東梅縣過來的,屬於粵籍的客家人,第二類 ... 於 140.115.170.1 -

#62.赖姓一最早人杭的客家姓氏 - 《福建图书馆学刊》

今年8月28日(农历八月初一),古田镇赖坊村隆重举. 行“赖氏宗祠修复竣工庆典”。来自广东、江西,本省福州、晋. 江、泉州、莆田、宁德、龙岩等地的赖氏宗亲共1000余 ... 於 61.154.14.234 -

#63.期刊文獻-印尼僑聲雜誌-148期

筆者的祖鄉是在中國廣東梅縣(客家人),畬坑墟、荷樹塘、太立保、十九世孫, ... 後有錫伯族、滿族引為姓氏者,滿語為Sumir Hala,後多冠漢姓為徐氏、舒氏、蘇氏等。 於 ioca.ezsino.org -

#64.尋根莫學桑寄生 - 自由評論網

最近,「台灣姓氏研究學會」會同廈門大學教授去福建詔安為扁尋根,認為離 ... 例如該書第二七○頁敘述「蕭那英」,說他是廣東梅縣客家人,入墾今桃園 ... 於 talk.ltn.com.tw -

#65.嘉義縣市清代潮州移民閩客族群析辨

過其祖籍地—廣東省潮州府潮陽縣沙隴鄉大布洋(今名: 汕頭市潮南. 區隴田鎮大布洋)後,發現該地說 ... 區姓氏堂號考》(1979)、洪敏麟(1984)提供了潮州三陽著族在台眾多. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#66.广东三大族群的姓氏都有什么特点跟不同? - 知乎专栏

... 一些比较具有区域色彩的姓氏。从某种意义上来说,广东人的姓氏其实具有非常明显的族群指标意义,某个姓氏在某个民系明显突… ... 曾海丰《梅县客家姓氏源流第1集》. 於 zhuanlan.zhihu.com -

#67.梅州侯氏_百度百科

梅州侯氏是南方侯氏的一支重要分支,是客家民系中的一个有特色的姓氏。 ... 仲良(字师圣)的八世孙,后来到梅州任教授,举家定居于梅州市梅县区城东镇的攀桂坊开基。 於 baike.baidu.com -

#68.前言

在客家人的姓氏族譜中,對本家族系祖源有詳細的記載。 ... 唐朝末年,因藩鎮割據,黃巢作亂而受到迫害的人遷移到江西省西部、福建省西部與南部及廣東東部與北部。 於 w3.uch.edu.tw -

#69.徐姓(徐氏):歷史發展,起源始祖,遷徙傳播,人口分布,姓氏文化,郡望 ...

魏晉時期,徐姓開始大規模南遷,但主要繁衍地在淮河及長江下游大部分地區。宋朝,徐姓由江西石城遷至福建上杭、連城等地。元朝,徐姓在廣東豐順縣、梅州市梅縣區、海 ... 於 www.newton.com.tw -

#70.為何「陳林滿天下」?從台灣姓氏排名看移民開墾軌跡 - 獨立評論

台灣也有不少客家氏族,從姓名來判斷的命中比例很高。像鍾、范、彭、古四大姓氏,多半來自廣東梅縣、潮州,或者福建的汀州、漳州。開拓墾荒的 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#71.饒平歷史

廣東 饒平的客家人共有二十餘萬人,占全縣人口的百分之二十二,主要分佈在饒平縣北部 ... 人便是我們今天閩南和粵東許多姓氏的開基祖先,是潮州先民中的重要組成部分。 於 host.cpes.tyc.edu.tw -

#72.宗親尋根,探源兩岸姓氏文化

2001年8月,急切追根溯源的臺灣宗親再次開始尋根之旅,並把走訪範圍擴大至龍岩、永定、上杭以及廣東梅縣鬆口等地饒氏村落,但直至2011年初再次走訪武平仍 ... 於 www.taiwandiginews.com.tw -

#73.恆春各姓氏聚落祖籍考@ 說說恆春的人與事 - 隨意窩

馬鞍山:郭家(據說是高雄左營/右昌一帶搬來的,因興建核三廠遷村)。 車城田中央:林家(泉州晉江) 車城保力:張家(廣東梅縣蕉嶺) 楊家(廣東梅縣) 於 blog.xuite.net -

#74.陳氏重修族譜序 - 台湾大陆同乡会文献数据库

從舜一世,傳至胡公滿共三十四世,自胡公滿起,至陳實公止,共四十八代,陳實公爲舜帝第八十一世孫。孔子有學生陳亢即陳實公... 关键词: 陈氏族谱 | 修谱 | 姓氏由来 ... 於 www.tongxianghuicn.com -

#75.藍氏族譜~~藍姓的由來 - 約瑟夫的天下- 痞客邦

藍姓是當今中國姓氏排行第二百六十位的姓氏,人口較多,約占全國漢族人口的 ... 廿一世廿六郎,徙居廣東梅縣,爲梅縣藍氏始祖,其後分衍興甯、長樂、 ... 於 josef670616.pixnet.net -

#76.第四章資源調查成果 - 屏東縣政府

人文資源包含三大面向,首先敘述番仔埔客家人口、範圍、姓氏、祖籍,再清. 查聚落社區發展協會、基金會、宗親會、管理委員會、文史發展協會等 ... 10.08% 廣東梅縣. 於 www-ws.pthg.gov.tw -

#77.客家人姓氏的原因和症狀,PTT、YOUTUBE、DCARD和台灣e ...

就在我整理非洲與印度洋地區(南非、模里西斯、留尼旺等地)的客家人歷史時,意外找到了Cindy的文章,裡面提到她祖父輩來自廣東梅縣、自己成長於模里西斯的過去,旅遊 ... 於 hospice.mediatagtw.com -

#78.紹德堂楊氏的家族傳奇清代出10位進士56位舉人楊氏本為“關西堂”

一說是其始祖林氏遠紹公,從福建寧化石壁遷到廣東程鄉縣半徑村,因行踪甫定,丁口僅 ... 淸朝光緒二十七年,印尼棉蘭僑領、梅縣鬆口人張榕軒、張耀軒,委託張芝田、 ... 於 m.facebook.com -

#79.臺灣古姓的遷徙分佈 - 台灣網-關注兩岸族譜對接

H.Fried)合著的《臺灣人口之姓氏分佈:社會變遷的基本指標》第一冊,及 ... 其中福建省平和縣1人、廣東省梅縣40余人、廣東省五華縣74人、廣東省蕉嶺 ... 於 big5.taiwan.cn -

#80.梅縣松口梁姓淵源與宗族文化述略 - 微風清揚

據梅縣地方志辦公室編寫的《梅縣客家姓氏源流》書中記述,現在閩粵各地的 ... 經沿路風雨長途跋步抵達廣東梅縣松源堡(松源鎮)為最早入梅州的梁氏。 於 a23633036.blogspot.com