#1.樂器演奏

擊弦樂器; 撥弦樂器(彈撥樂器) 擦弦樂器(弓弦樂器) 打擊樂器. ... 中國樂器在歐美國家比較少見,所以很少會有相對應的英文單字,除了比較常見的 ...

於 yboyyfac.kudy-chodim-tudy-fotim.cz

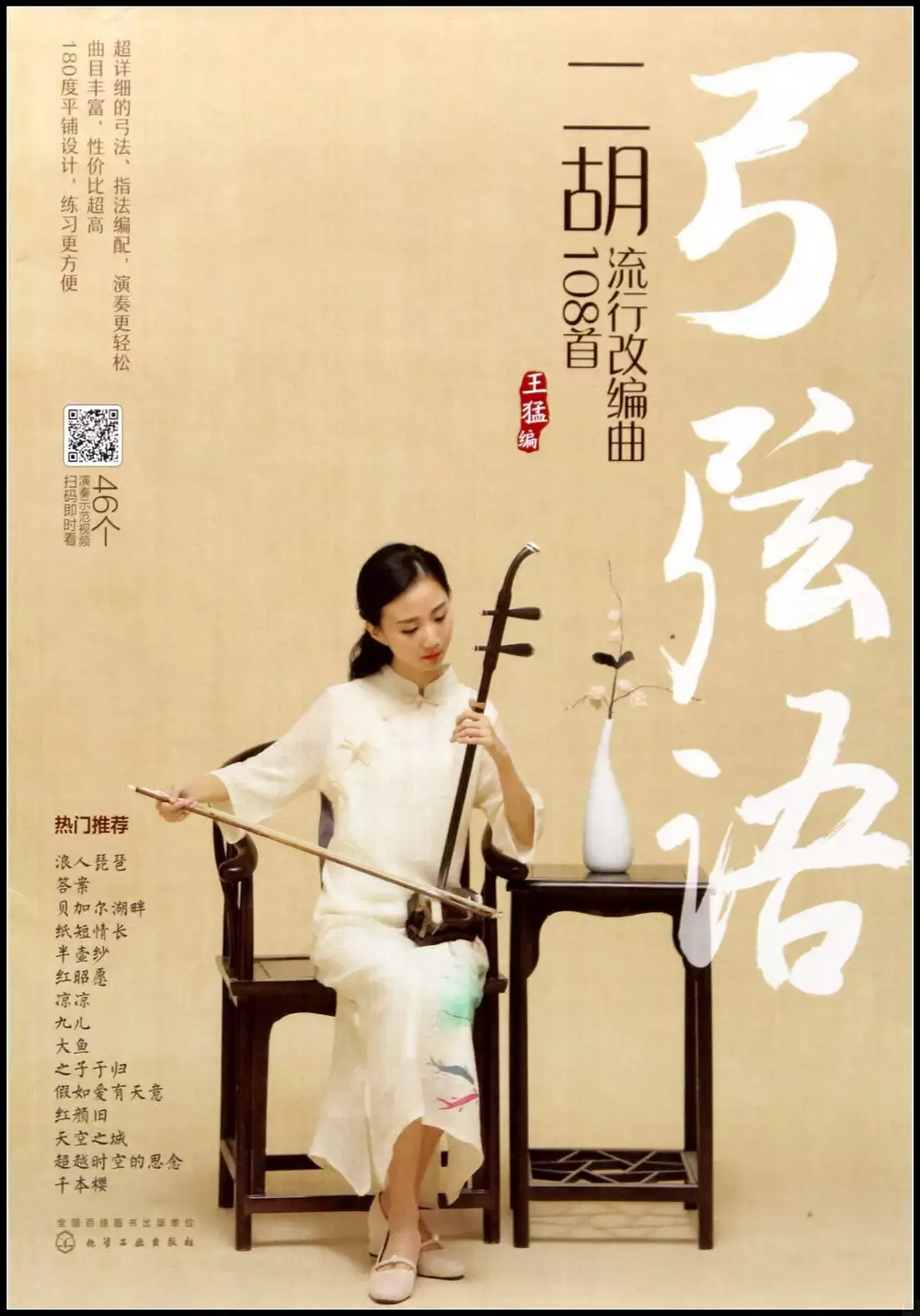

弓弦樂器英文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王猛寫的 弓弦語:二胡流行改編曲108首 可以從中找到所需的評價。

另外網站【樂器英文】吉他、鋼琴、大小提琴、鼓..英文怎麼說?樂器 ...也說明:至於用來拉小提琴跟大提琴的琴弓,英文叫做bow。 至於弦樂器/弦樂組的英文則叫做strings,strings 當成弦樂器的意思時,基本上就是指大小提琴跟琴弓加 ...

國立成功大學 高階管理碩士在職專班(EMBA) 周信輝所指導 翁慧君的 透過資源性開採的服務創新:以奇美博物館提琴為例 (2018),提出弓弦樂器英文關鍵因素是什麼,來自於奇美博物館、提琴外借、服務主導邏輯、資源性、鍾岱廷。

而第二篇論文崑山科技大學 視覺傳達設計研究所 林子邦所指導 廖力緯的 音樂視覺化、視覺音樂化之轉化創作-以音、色共感覺聯想創作為例 (2011),提出因為有 共感覺、音樂圖像轉換、隨機音樂的重點而找出了 弓弦樂器英文的解答。

最後網站西洋樂器 - 音樂事務處則補充:小提琴的前身是十五世紀的古提琴"viole da braccio",一種放在肩上用弓拉奏的弦樂器。至於製造小提琴的發源地,最著名的首推十六世紀意大利的克來摩納(Cremona)。

本書使用簡譜進行編寫,選擇了讀者耳熟能詳的流行歌曲和經典老歌,詳盡地制定了弓法和指法,使演奏變得更加容易,更加直觀具體。讓讀者可以自學喜歡的曲目,演奏出美妙的旋律,增加學習興趣,並且逐步地提高演奏技術。

音樂之於人們的生活,不只能陶冶心性,更能在現今工商忙碌的時代調劑生活,成為民眾的心靈寄託。近年來,我國音樂產值逐漸高升,且中央政府大力扶植文創產業,各地方縣市政府的相關單位也籌辦了不少藝文展演的活動,提倡慢活都市、悠閒生活,讓藝文演出不再那麼曲高和寡,而是能以共同生活的型態一同融入市井街民的日常中。也因此,藝文活動與相關的藝術展演在我國經濟中逐漸成為不可或缺的重要角色之一;而這樣的現象,運用歷年來的經濟或管理學理論都不一定能有效的解釋與分析,原因在於,伴隨著工商時代環境的變化,人們的消費行為、互動方式、價值理念也已較過去不同產業主導一國經濟來的有所差異。有鑑於此,學者Vargo and Lu

sch (2014) 提出服務主導邏輯(Service Dominant Logic, S-D logic)來解釋新時代的各種經濟現象。本研究運用服務主導邏輯的主張、內涵與邏輯基礎,以收藏提琴而聞名全球的奇美博物館為研究案例,運用個案訪談的研究方式,了解奇美博物館因收藏提琴而外借提琴以至於造福社會,並與社會中各級提琴愛好者、使用者共創價值的過程。特別值得一提的是,本研究將討論核心放在這些提琴如何在這些行動者交換服務的過程中產生資源性,一方面強化服務主導邏輯在此主張中的具體性與應用性,另一方面藉由本研究的執行與展示,讓有志研究者看到經濟理論與藝術領域相結合的可用性。研究結果顯示,不管是奇美博物館

、不同目的的借用者、每一把提琴的製琴師、每一把提琴的愛好者等,都是一群因提琴獨特魅力而吸引前來的行動者,為了瞭解提琴的內涵,並妥善與之互動,每一位行動者都是透過詳實的學習,擁有特定的知識與技巧後才明白如何運用潛在資源,讓這些資源產生資源性,而這些資源性又再度吸引擁有不同知識與技巧的行動者前來相會,再度產生新的潛在資源與資源,如此周而復始,生生不息。

聲音、音樂作為聽覺性之傳遞媒體,與色彩作為視覺性之傳遞媒體有著相輔相成的關係。對於人類來說,音樂的感染力極大,無論舞蹈、電影、動畫等,動態之藝術皆需要音樂陪襯,無可厚非的聲音、音樂在人類的世界裡是如此之重要;而色彩也是使人們達到無限創造力推手。聯繫起二者之間微妙的關係並透過科技藝術的運用,音樂視覺化與視覺音樂化創造更成為令人興奮之探討與創作源思,也是許多藝術家孜孜不倦追求的夢想。 《視音-從這一端走向__》作品參考運用實驗調查數據中音階對應色彩共感覺平均百分比以上的色彩做為轉換的要點,並配合音高對應明度高低之關係,從影片作品製作過程中可發現色彩相似度極高,除了音樂有

一定的規律性,相同調性音階重複出現頻率之外,主要原因為數據轉換後音階色彩差異幅度較小,視覺效果不夠強烈;另外音色對應形態部分也從實驗調查結果中將其轉換運用,由於形態在畫面構圖、音樂段落轉折中要一定程度上之契合,無論色彩與形態方面在後製中皆需要做一些調整以增加視覺上之美感,因此在加入大眾共感覺的條件之下創作空間較為局限。作品《聽色-揮灑的跳躍__Alice的第24小節》為音樂聯想與色彩共感覺的個人思為轉化,將抽象轉為實體,創作上也較為自由。作品《音隨形、形隨音-色色音盒》的趣味性成份較多,在二色彩共感中我們可以在繪形過程中聽到自己畫出的聲音,又可從聲音轉化後的圖形看見聲音。 本創作

論文透過文獻探討、作品分析以及實驗創作應用過程中探索音樂與色彩之間二者元素與結構,其中包含以樂音三要素與色彩三屬性共感覺關係,從中構想取得相互轉化運用之方式與手法,將音樂感知層面藉由色彩轉換為視覺色彩圖像概念,達到「形色隨音」;色彩層面以視覺轉換為隨機音樂創作,而成為「音隨色」;透過創作過程與結果探討音樂與色彩共感運用之發展。