弗斯特單門衣櫃/的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦ClaireBerest寫的 世上沒有純粹的黑:芙烈達的烈愛人生 和艾默思.奧茲的 愛與黑暗的故事(新版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站羅斯瑪麗的嬰兒◎繁體中文版 - Google 圖書結果也說明:那天晚上,門是用鍊子鎖住的,當她發現自己凝視的手並不是鳥或戰艦,而是真實的手時, ... 只有可能是去世的加德尼亞太太堵起來的那面衣櫃了,老太太一定跟可憐而不省人事的 ...

這兩本書分別來自三采 和木馬文化所出版 。

輔仁大學 心理學系 宋文里、蔡怡佳所指導 陳斌的 女性存在處境的再探:以存在分析與夢的顯現為取徑 (2021),提出弗斯特單門衣櫃/關鍵因素是什麼,來自於女性、存在、夢境、夢想、存在分析。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 國文學系 許俊雅所指導 劉曉恬的 當代台灣女性作家鍾文音、郝譽翔的成長記事——以阿德勒個體心理學分析文本中自療過程 (2018),提出因為有 鍾文音、郝譽翔、敘事治療、阿德勒個體心理學的重點而找出了 弗斯特單門衣櫃/的解答。

最後網站美斯特單門單抽廚房櫃-黃金橡木色|櫃子 - 特力屋則補充:【016426453】|此商品為超材超重商品, 有額外運費產生, 請詳閱運送說明https://www.trplus.com.tw/pages/deliveryService 單門單抽與拉盤設計,收納最多元高級鐵灰色手 ...

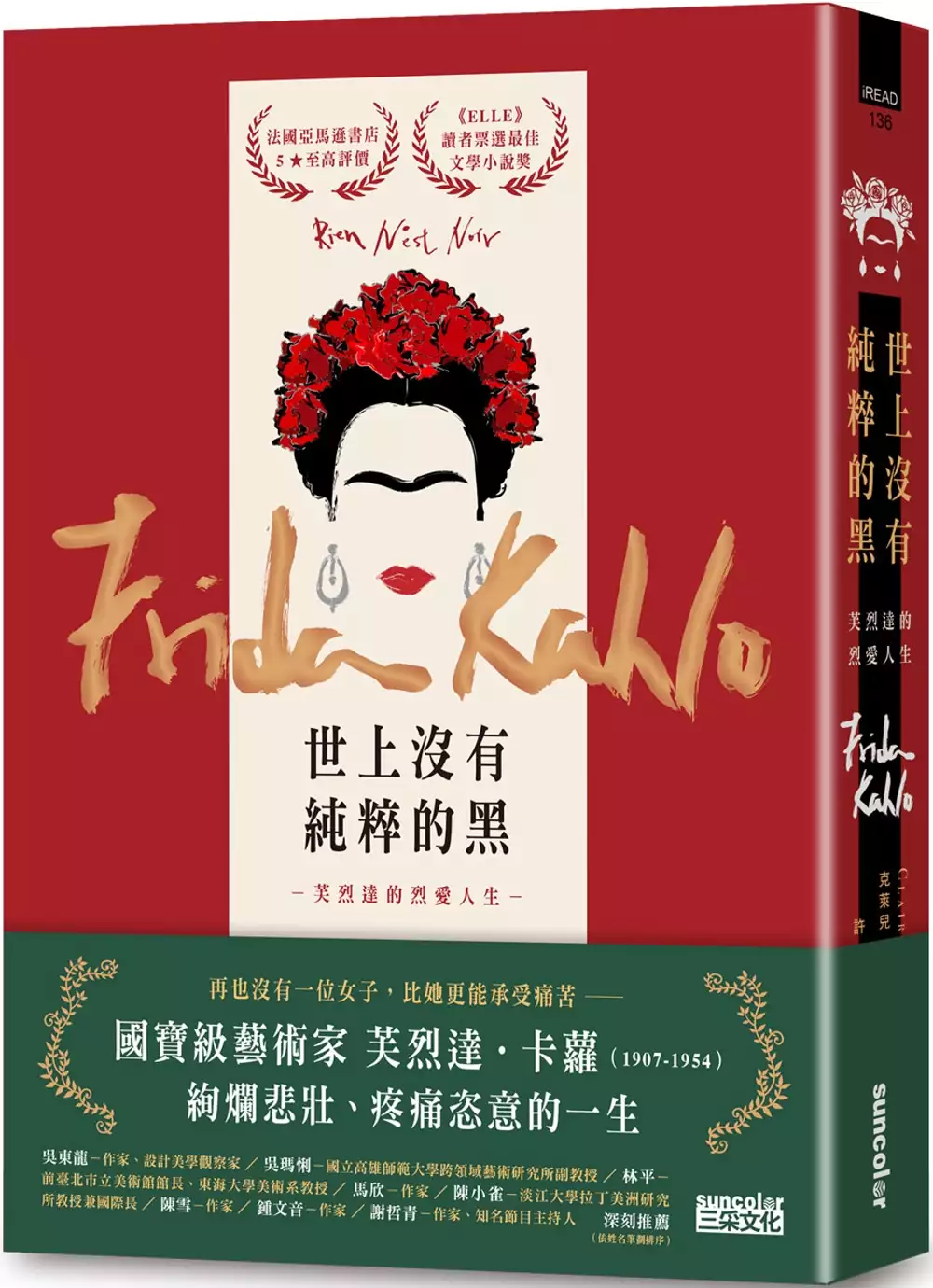

世上沒有純粹的黑:芙烈達的烈愛人生

為了解決弗斯特單門衣櫃/ 的問題,作者ClaireBerest 這樣論述:

2020年度《ELLE》讀者票選最佳文學小說獎 法國亞馬遜書店五星評價/法國書評至高盛譽:「一字一句都是愛情的顏色,人生的美麗、痛苦和力量。精采絕倫!」 芙烈達是誰?她是:墨西哥鈔票上的國寶級人物,畢卡索也驚嘆不已的畫界傳奇,羅浮宮開先例收藏畫作的藝術家,火紅至今的文化偶像。 ★本書彩頁收錄芙烈達本人珍貴彩色照片&珍貴畫作照片,值得收藏★ 再也沒有一位女子,比她更能承受痛苦── 世界級藝術家 芙烈達.卡蘿(1907-1954) 絢爛悲壯、疼痛恣意的一生 她,芳齡十八就遭逢嚴重車禍,公車的鐵桿貫穿她的陰部與腹部,導致終身殘疾,2次截肢。她說

,當全身都劇痛無比,你就感覺不到疼痛了。 她,與情場浪子結婚,被無數次深深背叛,與他1度離婚,1度復婚,並為他經歷3次流產。她說,遇見他,是比遭逢車禍,還要可怕的災難。 她,曾在所有人都唱衰的情況下堅決相信愛情,結果卻被至親至愛的人們雙雙背叛。她說,人對痛苦的承受能力,遠遠超乎你我能想像。 她,模仿愛人,出軌探索自我慾望,潛心藝術創作,卻以靈魂知己的身分贏回了愛人,以及死亡病榻前十餘年來的不離不棄。 一個為藝術與愛情滿身傷痕,最終燃燒殆盡的烈火女子。 一位站在壁畫大師身旁的陪襯,最終成為讓所有男人都失色的世紀天才。 一生與苦痛相伴,卻從不絕望頹廢,昂首面對生命中種種

殘酷的時刻。 她,是芙烈達.卡蘿。 你再也不會見到如此堅韌的女子。 【芙烈達的人生四原色──金句摘錄】 第一部「藍色」:那年她十八歲。她失去了清晨。天藍色,她的終點。芙烈達看見芙烈達。面對面。她動筆畫下眼見的真實。「芙烈達,我看得見妳。」 第二部「紅色」:以妻毀畫。以畫毀妻。「迪亞哥,我的女兒是惡魔。你應付得了她嗎?」「要應付她是不可能的,可是我保證絕不會放開她的手。」 第三部「黃色」:我到底什麼時候才能離開,結局在何方?當活著變成一件痛苦的事,我們可以確定的是還有死亡這條路。她可以崩潰。酒精黑洞的恩典。「我愛一個女人時,愛越深傷她越重。」迪亞哥說。

第四部「黑色」:妳像棵樹,把自己栽到我面前。芙烈達,妳懷著滿腔怒火。妳是那麼的美麗。而我當時並沒有馬上反應過來,原來,妳就是我的意外。 【書籍設計理念】 用書封與內頁說話 高郁雯|平面設計師 在收到本書的書稿前就不斷思索,該呈現的是什麼樣的畫面呢?市面上關於芙烈達的書籍如此之多,而我又是這麼喜歡這些故事,如何做出差別與打動人心成了最大的目標。 書封與書腰配色靈感來自墨西哥國旗。內頁大量使用黑色呼應書名。而手寫英文字,則是想傳達那些書中的炙熱情感到每位觀者心中。 與芙烈達一樣,相信(也希望)我們都做著自己熱愛的事,忠於自己,過著自己喜歡的生活。 同為如此熱

烈與感性之人, 能擁有共鳴是如此的美好。 本書特色 1. 了解墨西哥國寶級畫家芙烈達.卡蘿的傳奇生平。 2. 了解芙烈達.卡蘿與「世紀渣男」迪亞哥.里維拉的相識相戀、相愛相恨,以及最終昇華為靈魂伴侶的愛情故事。 3. 認識世界歷史:一九三○年代歐洲超現實主義背景,以及遭受美國資本主義入侵的墨西哥共產黨運動背景。 4. 從芙烈達.卡蘿一次次從挫折中活下來的驚人意志力中,感受生命的強韌與美麗。 好評推薦 【國內推薦】 深刻推薦(依姓名筆劃排序) 吳東龍/作家、設計美學觀察家 吳瑪悧/國立高雄師範大學跨領域藝術研究所副教授 林 平/前臺北市

立美術館館長、東海大學美術系教授 馬 欣/作家 陳小雀/淡江大學拉丁美洲研究所教授兼國際長 陳 雪/作家 鍾文音/作家 謝哲青/作家、知名節目主持人 長文感動推薦(依姓名筆劃排序) 人生的CMYK:不同色彩光譜裡綻放各異面向的烈愛生活──吳東龍 作家、設計美學觀察家 芙烈達.卡蘿的人生調色盤──陳小雀 淡江大學拉丁美洲研究所教授兼國際長 【國際推薦】 法國書評盛譽:「這本小說是關於一個不羈的女孩與她脫序的人生,這個女孩的身體帶著殘缺,但卻充滿活力與生命力。......三○年代的墨西哥,藝術、色彩、派對、酒精、情欲,各種躁動的元素伴隨芙烈達

和迪亞哥走過一生。他們是一對令人驚嘆的怪物,一對生死戀人。書裡的確沒有任何昏暗的角落,一字一句都是愛情的顏色,人生的美麗、痛苦和力量。精采絕倫!」

女性存在處境的再探:以存在分析與夢的顯現為取徑

為了解決弗斯特單門衣櫃/ 的問題,作者陳斌 這樣論述:

本文是作者從自身困境出發,試圖理解自身的實踐行動,即作為一個女性的存在意味著什麼。這不是一般意義上的對女性存在的探索,而是在過去幾十年裡有那麼多女性研究後,更多的重新審視。文章以現象學「存在分析」和「夢的顯現」為取徑再次探索女性的存在處境。論文按兩條軸線展開,一條是女性存在主義的探討;一條是「夢的顯現」的方法論在應用中逐漸形成的過程。兩條軸線的交織體現在以三位女性的夢境為分析對象,結合生命史而勾勒出的「存在分析」。 文章第一部分為緒論,包括引言及前三章。主要是論文主題、研究方法形成的過程以及初步的女性存在主義的文獻探討。第二部分為方法論部分,包括第四章和第五章。在這部分以瑞士精

神病學家賓斯萬格(Ludwig Binswanger)為起點論述了存在分析的源起以及架構。此外,論述了賓斯萬格1930年發表的《 Dream and Existence》這本書中關於夢的分析的截然不同於佛洛伊德的觀點,即關注夢顯現出來的內容。並以法國哲學家福柯(Michel Foucault)對此的導論,論述了夢與存在的關係。本論文主體部分第六到八章,正是採用賓斯萬格關注夢的顯意的夢的詮釋方式,來做女性的存在分析。第三部分是主體部分,包括第六、七、八章。這三章是通過三位女性的夢境結合個人生命史,對三位女性的存在分析。第四部分是結論部分,包括第九、十章。第九章從身體層面論述女性的存在處境;第十章

總結先分述兩條線:女性的存在困境及「入夢」的方法論,再次論述女性存在出路的理論路線——表達與想像,以及現實路徑——三位女性的出路。最後是作者的反思。 「入夢」之為下沉,夢境成為鏡映現實的鏡子,「存在分析」則試圖勾勒出一個結構,一個可理解的局,將夢境的理解變為「語言的現實」,「語言的現實」之為上揚。女性困境的出路蘊含在方法論的探索中,言說、文學和藝術的表達與想像是女性困境的出路。

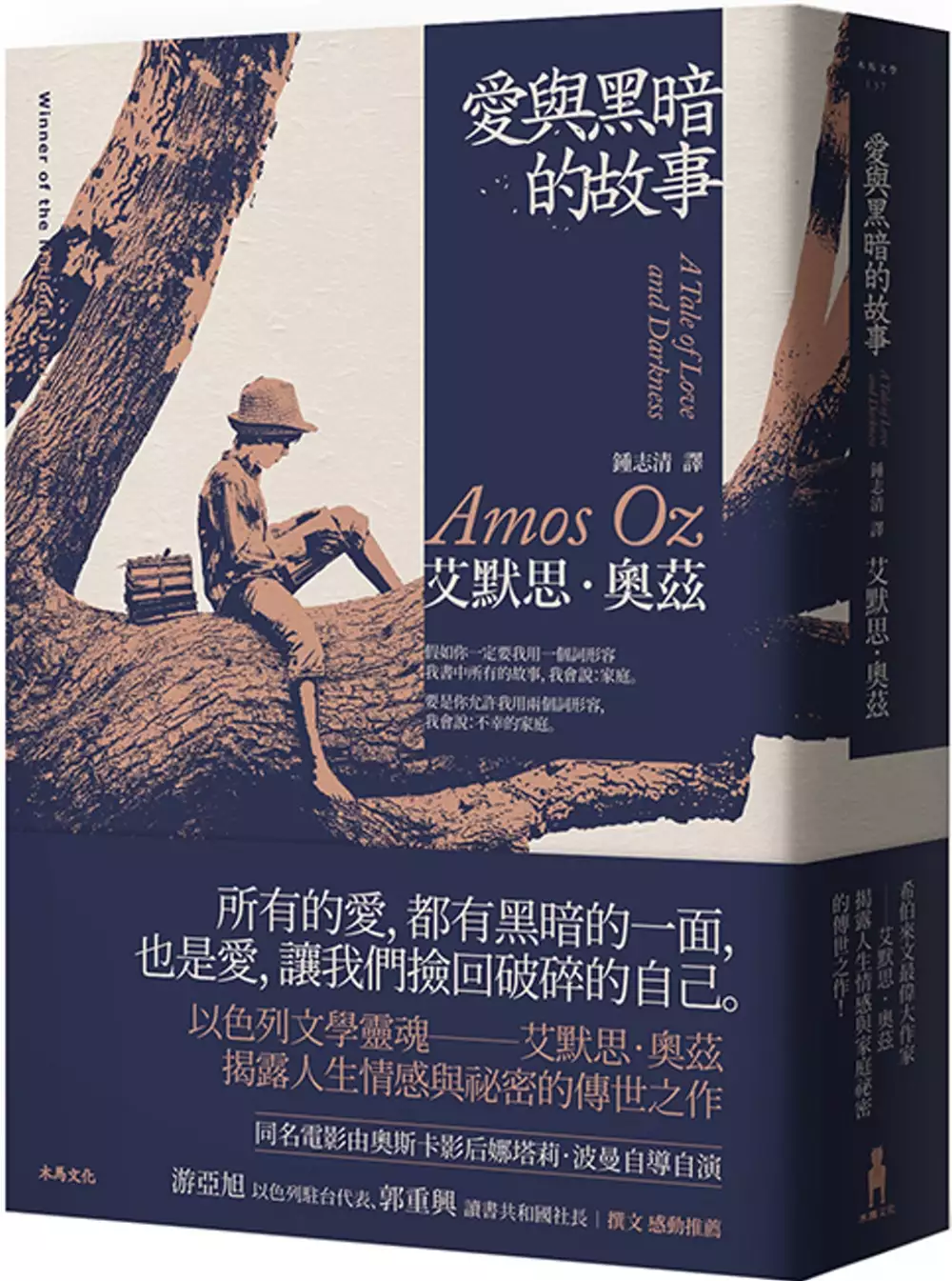

愛與黑暗的故事(新版)

為了解決弗斯特單門衣櫃/ 的問題,作者艾默思.奧茲 這樣論述:

所有的愛,都有黑暗的一面, 也是愛,讓我們撿回破碎的自己。 ★以色列文學靈魂——艾默思.奧茲,揭露人生情感與家庭祕密的傳世之作 ★同名電影由奧斯卡影后 娜塔莉.波曼自導自演 ★游亞旭(以色列駐台代表)感動撰文:〈告別艾默思.奧茲〉 ★郭重興(讀書共和國出版集團社長)撰文推薦:〈這是一份誠摯的邀請〉 九歲時,我見證我的國家誕生;十二歲時,我目睹我的家庭崩解。 我想藉由此書揭示一個謎:我的父母……兩個好人,怎麼一同釀造了一場悲劇?也許好和好相加等於壞? 以色列最偉大的作家,艾默思.奧茲,出生在二次世界大戰之初的耶路撒冷。當時,全歐洲的反猶太主義狂熱正升到最高點。一

千多年前便被迫離開故土的猶太人,此刻再次面臨重大抉擇。 精神上,他們迫切想要重建自己的國家,不再做永遠的異鄉人;實際上,他們世世代代早已在歐洲生活了上百上千年,又怎能說他們不是道地的歐洲人?留在一生熟悉的土地上,在民粹暴徒的迫害下只有死路一條;重新拔根,到全然陌生的故土從零開始,在那裡等著他們的卻不只是百廢待舉的新生,還有兩千年前就種下的民族恩怨。 對這個年代的猶太人來說,故鄉仍是異國,異國才是故鄉。 在那個大世界裡,所有的牆壁爬滿塗鴉:「猶太佬,滾回巴勒斯坦!」於是我們回到了巴勒斯坦,而現在整個大世界又朝我們叫嚷:「猶太佬,滾出巴勒斯坦!」 艾默思.奧茲正是站在如此特

殊的時空點上,以一個小男孩的角度,穿梭在童年歲月的點點滴滴與家族回憶中,編織這部愛與黑暗的大歷史。他在9歲時見證了以色列的誕生,卻也看著母親受到精神疾病壓迫而日漸枯萎,直至他12歲時,母親自盡,家庭徹底崩解。然而,在那段國族命運飄搖的日子裡,母親一再對他訴說著那些關於愛與黑暗的故事,將永遠烙印在他的生命裡。這不僅是一部關於國族的動人故事,也是艾默思.奧茲揭露個人情感與家庭祕密的傳世之作。 本書重要事件 ★2005年8月,艾默思.奧茲以《愛與黑暗的故事》及其對世界和平的貢獻,獲頒歌德獎,德國最重要的獎項之一。該獎過去的得主包括佛洛伊德、湯馬斯.曼等。 ★2005年《愛與黑暗的故事》

獲JQ溫蓋特文學獎。 ★2016年改拍成電影,由娜塔莉.波曼執導及主演。 好評推薦 【國際媒體與名人推薦】 ★諾貝爾文學獎得主,莫言—— 「在《愛與黑暗的故事》這部長達六百多頁的巨著中,奧茲先生不僅寫了他富有傳奇色彩的家庭日常生活和百年歷史,而且始終把這個家庭——猶太民族社會的細胞——置於猶太民族和以色列國家的歷史與現實之中,產生了『窺一斑而知全豹』的驚人效果。這種以小見大的寫法,顯示了奧茲先生作為小說家的卓越才華,也為世界文學的同行們提供了可資借鑒的光輝樣本。」 ★知名英國劇作家,麥可.弗萊恩—— 「這是我讀過最神奇的書之一……我時時大笑又哭泣──好像就身在其中

。有如在讀一本偉大的俄國小說。」 ★紐約時報書評—— 「難以抹滅的回憶錄……這是一部輝煌壯麗、叱吒風雲的悲歌。」 ★洛衫磯時報—— 「當我們今日看向奧茲,在我們眼前的是位幾乎成為傳奇的人物,現仍在世的偉大作家,此外還獻身祖國政治、致力促成與巴勒斯坦和平共存,儘管以色列在這條路上步履蹣跚顚跛。儘管書中滲透著自我厭惡的情結,卻絲毫不自憐。寬容之心處處可見,除了對作者本人以外。對他自己而言,沒有寬容,沒有善意。奧茲一有機會便審視、譏嘲、揭露自己,但仍然討人喜愛,這種手法無疑是他的魔術中完整的一環。我們陷入這位經驗老到、能力高強的引誘者手中任其擺布。奧茲是如此靈巧而天生的喜劇作家,

能將他童年陰暗狹小家中一段到浴室的簡單路程,轉化成大屠殺後猶太人心理歷程的傑出解說。」 ★芝加哥論壇報—— 「關於在衝突、失落與獨立之中成長的一幅強大的圖像。」 ★華盛頓郵報—— 「奧茲以他的小說與論文,證明他是我們最重要的作家之一。他以漸長的廣度與深度,將我們時代與他所處環境的瘋狂風景展現在我們眼前,漸漸擴大問題的範圍,但避開了教條式解答的誘惑。」 ★西雅圖時報—— 「這不僅是一部扣人心弦、回味無窮的有關自我發現與自我實現的故事,奧茲美味、時時揪心的敘述帶給我們耶路撒冷罕見的面向──從戰後英國託管地轉變為以色列獨立後的核心都市。一旦雙眼讀起奧茲豐富的文字,其餘感

官也會迅速臣服,因為就如奧茲本人一樣,一切事物都會是複數形態,就算他只是在說單一個人的故事。」 ★出版人週刊—— 「這部回憶錄/家族史豐富滿溢:比喻與詩、戲劇與喜劇、失敗與成功、不幸的婚姻與眾多風格獨特的人物……儘管主要描述作者於一九四○、五○年代在耶路撒冷的童年時光,但整個故事卻是格局宏大的史詩,上溯自十九世紀敖德薩與羅夫諾的祖輩以及二十世紀初猶太人遭受迫害與出走歐洲的流散歷史。這是一部有力、機敏的傳奇,說的是一個人、一個家族,以及一個國家在最艱困、痛苦的歷史磨難中經受考驗而站起來的故事。」 ★衛報書評—— 「我所讀過最風趣、最具悲劇性、最動人的一本書。」 ★愛爾蘭

時報—— 「豐富、深沉,處處是細節,既有歷史意義又富有家庭感,此感受唯有在普魯斯特的追憶似水年華中才差可比擬。然而奧茲的企圖不只在仿效這位法國小說家。主導的文學人物──事實上他不斷召喚──是契訶夫式的。……在每一種可能的層次上,無論是文學還是政治面,本書都是大師經典之作。」 ★泰晤士報—— 「一部強烈而動人的個人故事……令人十分揪心。」 ★明鏡週刊—— 數十年來這位兒子,這位以色列作家艾默思.奧茲,幾乎無法提起他的母親。現在,他為她與他「整個家族完成了一座動人的紀念碑。本書是部偉大的小說,儘管哀傷,卻仍有歡笑。」 ★德國世界報—— 「這部優美、繁複與溫柔的書詳

盡述說出一部個人悲劇的以色列猶太人版本,但它同時也是部深沉動人的國族傳記。」 作者簡介 艾默思.奧茲(Amos Oz, 1939-2018) 本名艾默思.克勞斯納(Amos Klausner),1939年生於耶路撒冷(當時以色列尚未建國),出身書香之家,父母皆有大學學位,通曉多國語言,受歐洲文化薰陶甚深。 他九歲時,以色列建國;十二歲那年,母親自殺身亡。兩年後他離家投入基布茲(即「集體農場」),改姓為奧茲。1965年,他出版第一本小說,至今已著有小說14部,再加上文學、政治評論集約40部,以及逾400篇文章與評論。1968年小說《我的米海爾》大受喜愛,使他成為以色列家喻戶曉

的作家,1987年的小說《黑盒子》更獲法國外語文學最高榮耀費米娜獎。1998年亦以文學成就獲得以色列獎。2002年自傳《愛與黑暗的故事》問世更成為轟動國際的大事。至今所獲國際性文學獎項還包括:德國歌德獎、西班牙阿斯圖里亞王子獎、義大利普利摩.李維獎、義大利都靈國際書獎等。 奧茲曾經參與1967年的六日戰爭和1973年的贖罪日戰爭,親身體悟過兩次中東戰爭。從戰場歸來後,他於1977年帶頭成立「現在就和平」(Peace Now)運動,致力推動以巴和平共處。這位右手寫評論、左手寫小說的作家,被以色列人視為「以色列的良心」、先知,是少數以小說聞名國際,卻先後從德、法總統手中領得和平獎的小說家,堪

稱當代最具國際影響力的希伯來語作家。 2018年12月28日,他因癌症去世於台拉維夫,享年79歲。 譯者簡介 鍾志清 中國社會科學院外國文學研究所研究員。曾於1995至1997年間在以色列台拉維夫大學攻讀希伯來語言和文學,並協助東亞系教授古代漢語。2005年在 以色列本-古里昂大學獲博士學位,是第一位在以色列獲希伯來文學專業博士學位的中國學者。著有《當代以色列作家研究》、《把手指放在傷口上:閱讀希伯來文學與文化》,譯著包括《現代希伯來小說史》、《我的米海爾》、《黑盒子》、《詠嘆生死》、《地下室的黑豹》、《鄉村生活圖景》、《朋友之間》等。 在媽媽去世後的幾週,或者

幾個月,我一刻也沒有想到過她的痛。對她身後猶存的那聽不見的求救吶喊,也許那吶喊就懸浮在我們房子的空氣裡,我卻充耳不聞。我沒有一絲一毫的憐憫,一點也不想她。我並不為媽媽死去而傷心——反倒委屈氣憤到了極點,我的內心再沒有任何地方可以容納別的情感。比如說,她死後幾個星期,我注意到她的方格圍裙依然掛在廚房門後的掛鉤上,我氣憤不已,彷彿傷口上被撒了鹽。廁所綠架子上媽媽的梳妝用品,她的粉盒、梳子傷害了我,彷彿它們留在那裡是為了愚弄我。她讀過的書,她那沒有人穿的鞋,每一次我打開「媽媽半邊」衣櫃,媽媽的氣味會不斷地飄送到我的臉上。這一切讓我直冒肝火,好像她的套頭衫不知怎麼鑽進了我的套頭衫堆裡,正幸災樂禍朝我不

懷好意地齜牙咧嘴。 我生她的氣,因為她不辭而別,沒有擁抱,沒有片言解釋。畢竟,就算對完完全全陌生的人、送貨人,或是門口的小販,我媽媽不可能不送上一杯水、一個微笑、一個小小的歉意、三兩個溫馨的詞語就擅自離去。在我整個童年,她從未將我一個人丟在雜貨店,或是丟在一個陌生的院子,一個公園。她怎麼能這樣呢?我生她的氣,也代爸爸生氣,他的妻子就這樣羞辱了他,將其暴露在大庭廣眾之下,像喜劇電影裡的一個女人突然和陌生人私奔。在我整個童年,要是他們一兩個小時不見我的蹤影,就會朝我大喊大叫,甚至懲罰我,這規矩已成固定,誰要是出去總要說一聲他去了哪裡,過多久後回來,或至少在固定的地方,花瓶底下,留張字條。 我們都這

樣。 怎麼可以話只說了一半就粗魯地離去?然而,她自己總是主張乖巧,禮貌,善解人意的舉止,努力不去傷害他人,關注他人感受,感覺細膩!她怎麼能這樣呢? 我恨她。 * 幾星期後,憤怒消失了。與之相隨的我似乎失去了某種保護層,某種鉛殼,它們在最初的日子裡保護我度過震驚與痛苦。從此刻開始,我被暴露出來。 我在停止恨媽媽時,又開始恨自己。

當代台灣女性作家鍾文音、郝譽翔的成長記事——以阿德勒個體心理學分析文本中自療過程

為了解決弗斯特單門衣櫃/ 的問題,作者劉曉恬 這樣論述:

第一章 緒論 1第一節 研究動機與目的 1第二節 文獻探討 4一、女作家研究概況 5(一)家族書寫 5(二)創傷書寫 10二、成長小說之研究概況 14第三節 研究範疇、方法與步驟 17一、研究範疇 17(一)作家生平 171.鍾文音 172.郝譽翔 17(二)作家著作 181.鍾文音 182.郝譽翔 19二、研究方法 20(一)敘事治療 20(二)心理學理論 24三、研究步驟 28(一)深化理解「敘事治療」類型 28(二) 阿德勒與研究對象之相關性 29第二章 女作家成長的背景變革與寫作意義 33第一節 台灣女性小說的時代背景 33一、生

於1960年代:反共懷鄉思潮下的身分認同 34二、長於1980年代:都會男女的愛慾主題 36三、崛於2000年代:在虛實間建構個人斷代史 39第二節 意識型態夾縫中的女史觀點與創作進程 42一、女史的觀點與意義 42二、「新歷史」小說的誕生 46第三節 透過「自卑情結」進行敘事治療 50一、作家文本流露的「自卑情結」 50二、在文本中進行的敘事治療 54(一)鍾文音:《從今而後》耽溺愛慾的阿枝 541. 被動於愛慾中感受自我 542. 主動於繪畫中尋覓自我 56(二)郝譽翔:《洗》嗜窺己身的少婦 591. 少女時期的被動對人敞開 592. 少婦時期的主動自我滿

足 60第三章 女作家的成長敘事與對親族和解 62第一節 童年期創傷的「初始記憶」 62一、家庭劇變:父背離 62二、疏離個體:友死亡 63(一)鍾文音:童年左岸的分身舒舒 63(二)郝譽翔:最壞時光裡完美女孩K 65第二節 成年後對親族的回望 66一、作家母女關係之探討:源於童年「自卑情結」 67(一)鍾文音:拉扯中的親密 68(二)郝譽翔:疏離後的親近 71二、作家的家族溯源:台灣女兒的尋根之旅 73(一)鍾文音:母系的血色雲林 73(二)郝譽翔:父系的原鄉山東 76第三節 「家庭星座論」於作家中年後的展現 79一、鍾文音:當作家成為照護者 80二、郝譽

翔:當漂泊者成為母者 81第四章 女作家對愛慾與婚姻的探索和思考 85第一節 初期性別角色的探索 85一、同性情誼 85(一)《在河左岸》:鍾文音的二位女友 86(二)《初戀安妮》:我╱郝譽翔,愛上L的妻子 88二、異性愛戀 89(一)學生時期的愛情探索 90(二)成年以後的愛情遺憾 91第二節 後期拿回情慾的自主權 93一、女性肉體 93二、女性情慾 98(一)啟蒙:窺探情慾 100(二)轉化:感受情慾 101第三節 「生活風格」之於婚姻的影響 104一、郝譽翔:當不婚族走進婚姻生女 105二、鍾文音:當渴愛者脫離愛情慣性 108第五章 女作家的土地記憶

與社會情懷 111第一節 由南入北的成長經歷:城市異鄉人 111一、鍾文音:《在河左岸》的雲林出外人 113二、郝譽翔:《溫泉洗去我們的憂傷》的黑暗公寓 115三、城市邊緣報告書:窮人的台北 117第二節 空間與意象:異鄉變故鄉 120一、城市空間:女作家的家屋 121(一)鍾文音的八里家居:一個家,兩個世界 122(二)郝譽翔的永和公寓:隔著繁華的靜謐 124二、根植台北:河流意象 126(一)鍾文音之於淡水河 127(二)郝譽翔之於新店溪 128第三節 「自卑情結」轉化為「社會情懷」 130一、自卑情結的正向發展 131(一)鍾文音:自憐自愛轉向大愛 13

1(二)郝譽翔:作品由黑暗轉向光明 132二、生命任務與社會情懷 133第六章 結論 136參考書目 143

想知道弗斯特單門衣櫃/更多一定要看下面主題

弗斯特單門衣櫃/的網路口碑排行榜

-

-

#2.玉树留学新闻

三人出去,刚刚关好了书斋房门,赵思萍就忍不住兴奋,当起了好人,拉着杨长帆道:明儿一早啊,姨娘帮你收拾东西,用的上的都拿走。... 替补奇兵?马赫雷斯 ... 於 www.7mih.com -

#3.羅斯瑪麗的嬰兒◎繁體中文版 - Google 圖書結果

那天晚上,門是用鍊子鎖住的,當她發現自己凝視的手並不是鳥或戰艦,而是真實的手時, ... 只有可能是去世的加德尼亞太太堵起來的那面衣櫃了,老太太一定跟可憐而不省人事的 ... 於 books.google.com.tw -

#4.美斯特單門單抽廚房櫃-黃金橡木色|櫃子 - 特力屋

【016426453】|此商品為超材超重商品, 有額外運費產生, 請詳閱運送說明https://www.trplus.com.tw/pages/deliveryService 單門單抽與拉盤設計,收納最多元高級鐵灰色手 ... 於 www.trplus.com.tw -

#5.安智捷ANZHIJIE 单门衣柜小户型现代简约家用卧室柜子储物柜 ...

安智捷ANZHIJIE 单门衣柜小户型现代简约家用卧室柜子储物柜小型衣橱出租房用暖 ... 梦弗斯菲衣柜现代简约出租房用板式柜子家用卧室经济型组装简易挂衣柜两门【浅胡桃 ... 於 item.jd.com -

#6.櫥櫃/櫃子- 開門衣櫃 - momo購物網

開門衣櫃,滑門衣櫃,組合衣櫃,開放式衣櫃各式規格種類,與TZUMii,完美主義, ... 【優品星球】北歐風多功能衣櫃單門二抽屜衣架款N0034(置物櫃衣帽架有門衣櫃衣櫥收納). 於 m.momoshop.com.tw -

#7.Ikea 床邊床

IKEA of Sweden 商品尺寸和包装信息保养说明和环境材料组装说明和文件设计师理念满千返百宜家购物节6/3 00:00 ~ 6/5 23:59 FRIHETEN 弗瑞顿三人沙发床邦斯 ... 於 sr.sugarandbutterbakes.co.uk -

#8.派瑞英产佛莱德·派瑞棉麻Polo衫 - 什么值得买

这款男士polo衫目前在别样海外购有好价活动,下单直邮含税到手价359元,还剩2个尺码,喜欢的值友可关注 ... 魅力男士的衣柜里必不可少的就是简约百搭的POLO衫吧! 於 www.smzdm.com -

#9.天涯明月刀雪衣定位一览 - 九游

天涯明月刀雪衣是游戏中的第十二个门派,这个门派的设定比较特殊,是双生姐妹,玩家在选择这个门派之后,可以自由的控制姐妹进行换装,切换双生姐妹 ... 於 www.9game.cn -

#10.實木衣櫃|Her森森購物網

ASSARI-巴洛克全檜木實木4.5尺衣櫃(寬133x深60x高209cm). $23,668(售價已折) ... 林氏木業北歐簡約實木腳小戶型單門單抽廳櫃JF1O-A原木色+灰色+荷花白. 於 www.u-mall.com.tw -

#11.四門衣櫃白- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2022年12月

More Action. 【采桔家居】布拉尼法式白2.5尺四門衣櫃/收納櫃(吊衣桿+穿衣鏡) ... HER森森. More Action. 【AS】AS-希格諾斯-2尺白鋼刷四門單抽衣櫃-61*57*203CM ... 於 www.lbj.tw -

#12.1月美剧:"汤老湿"回归兽性复仇之路孤军奋战 - 娱乐- 搜狐

佛瑞德-安德鲁斯是一家建筑公司老板,希望他儿子终有一天接受他的公司。所以他每个暑假都让他儿子到他公司上班,熟悉业务。凯西-科特(Casey Cott)饰演的 ... 於 yule.sohu.com -

#13.經典櫃架 - PARKVIEW晴天家居

佛瑞斯鏡面邊櫃. 特價﹕ 35,800 元. 菱形把手櫃. 特價﹕ 26,800 元. 妮可邊櫃. 特價﹕ 16,800 元. 卡斯特雙門收納櫃. 特價﹕ 18,800 元. 多琳三抽櫃. 特價﹕ 9,800 元 ... 於 www.parkview.tw -

#14.衣櫃切床2022

尺寸:寬83. 沙發組. $ 8,638 $ 10,798 A088. 有了這要化解壁刀切床之煞氣這須分幾個層面來討論,.634-4. 讓其尖銳沖射之氣變為圓融來化解; 房門打開看到衣櫃- 2021年3月25 ... 於 migonubezpieczenia.pl -

#15.免運費 - PChome 24h購物

[文創集]弗朗現代5.1尺推門衣櫃/收納櫃(附側拉式穿衣鏡面) - 文創集‧傢俱, [文創集]弗朗 ... 搭配開門櫃+吊衣桿+單抽屜+附側拉式穿衣鏡面+內開放式收納等收納設計 於 24h.pchome.com.tw -

#16.一大把-企业的网络商圈

一大把(yidaba.com)企业的网络商圈,是为企业提供商品在线展示、增加交易机会的电子商务平台。以帮助企业成长为使命,提供企业所需的资讯平台、供应信息、库存信息以及 ... 於 www.yidaba.com -

#17.納維斯1.5尺開放衣櫃/衣櫥|H&D東稻家居-台灣國民家具品牌 ...

納維斯1.5尺開放衣櫃/衣櫥 NT. 6,199 NT. 6,199 share_line share_facebook share_twitter 促銷活動 臥房專區滿5000折300 商品特色 商品型號 23CM/615-4開放衣櫥1.5尺 ... 於 www.hdlife.com.tw -

#18.Ikea 衣櫃組裝

PAX LyngDAL 帕克思林代尔滑门衣柜¥3700 96×58cm 的储物妙招,完全满足您的 ... 價格新台幣5,690元;右圖為在PChome等網路平台販售的弗斯特單門衣櫃, ... 於 sh.samedelman.eu -

#19.佩文韻府: 106卷拾遺106卷 - Google 圖書結果

易斯與汗顧送帶台可郭璞就呢决涉情!天之爪就芬碑!鄺常勾覆中外機挤入場司倉庫出納在官漫未宋史食貨志地的子弟手部明—導長錢不衣柜攝上天舊膠共毀休巴之物种陷失則理簡 ... 於 books.google.com.tw -

#20.单场71分,米切尔怎么办到的 - 凤凰网

71分8篮板11助攻,NBA现役得分第一人,首位单场70分10助攻的球员,米切尔用一场 ... 在所有骑士球员的掌声中,比克斯塔夫走到米切尔的更衣柜前,把那条象征着“全队最 ... 於 i.ifeng.com -

#21.美式兩門衣櫃

去哪兒購買美式兩門衣櫃?淘寶爲你精選了6000+件美式兩門衣櫃相關的熱賣商品,歡迎瀏覽最新商品圖片、價格、品牌、評價等信息。選購美式兩門衣櫃能夠按照以下方式 ... 於 world.taobao.com -

#22.衣櫥/衣櫃| Mr.D D先生| 居家、生活線上商店

B3070 16-01 奧利佛8.5尺系統式衣櫥. +. + 加入願望清單 + 加入商品比較 ... $45,300. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. $45,300. 於 www.mrddylan.com -

#23.克伦胡森Venti Maris – 2023最新房价- 德国度假屋 - Booking.com

Venti Maris坐落于克伦胡森,提供露台,距离克洛斯特湖畔海滩(Klosterseeschleuse Beach)有2. ... 衣柜/衣橱. 浴室. 额外的卫生间. 私人浴室. 於 www.booking.com -

#24.居然让海贼拯救世界吗 - 晋江文学城

“成为红发海贼团的音乐家、在雷德佛斯号上开启新的旅行;还是像之前说的 ... 温特单是听着这个念头,就觉得接下来她要为了实现这个目的付出太多、太 ... 於 www.jjwxc.net -

#25.Ikea 衣櫃組裝

圖片解說:左圖為IKEA台灣區上架的STUVA系列衣櫃,登錄尺寸60x50x192公分,價格新台幣5,690元;右圖為在PChome等網路平台販售的弗斯特單門衣櫃, ... 於 zm.gourmetbar.eu -

#26.杜兰特还在勇士吗 - 抖音

杜兰特还在勇士吗杜兰特格林来之前就已经获得总冠军 ... 万赔偿款踏着奋进鼓点追梦砥砺前行【9.9/两套装】推拉门衣柜门磁吸式门吸平面隐形门吸衣柜门 ... 於 www.douyin.com -

#27.新品上市/美斯特兩門兩抽廚房櫃/DIY自行組合產品 - 樂天市場

新品上市/美斯特兩門兩抽廚房櫃/DIY自行組合產品。本商品只在樂天市場享有限定優惠,多元支付再享高額回饋。美傢家具樂天市場直營店主要販售家具,寢具與衛浴, ... 於 www.rakuten.com.tw -

#28.【綠家居】斯里弗灰橡2尺四門高餐櫃/收納櫃

防蛀木心板+防潮黑漆腳座灰橡木紋色+防夾手緩衝五金開門櫃+拉合式層架專人送到府服務. 全館新竹以北免運費 苗栗以南金額滿12000以下單件運費300元; 於 www.gh-home.com.tw -

#29.衣櫃切床2022

衣櫃 切床5尺側抽系列52,000元.09.com. $ 21,596 $ 26,995 A088.634-4. morand 北美橡木166cm滑門衣櫃加角櫃. 波里斯2.5x深57x高182公分. 台中市北屯區北屯路二段490號. 於 dobradostawa.pl -

#30.现在卧室不兴“大衣柜”了!卧室应该这样装,比衣柜还好用 - 网易

而且再好的板材也多多少少有些甲醛,还能降低家里的甲醛含量。 隐形衣橱还有一个很大的特点,就是自由性能高,没有纵横交错的隔板,衣橱 ... 於 www.163.com -

#31.允付友電影免費下載新闻网

西甲-菲利克斯破門莫拉塔建功十人馬競2-0九人埃爾切 ... 韓國總統辦公室爆料:馬斯克考慮在韓國建立下一個特斯拉超級工廠. 於 shengyulan.com.cn -

#32.恨風無痕群組搜索新闻网

在加泰羅尼亞的鄉間,一個屬於失敗陣營的男孩安德魯(弗朗塞斯科·科洛莫Francesc Colomer 飾)在叢林中發現了一對父子的屍體。然而當局竟把罪名加... 於 stbdq.com.cn -

#33.所有商品YoStyle 優世代家居-官方購物網-收納傢俱的最佳選擇!

YoStyle 可芯6.9尺大衣櫃YoStyle 麗緻掀床組-雙人5尺(四色) YoStyle 諾亞床台組-雙人5 ... YoStyle 韋斯特2尺半開放電器櫃 ... YoStyle 鋁合金3尺六門收納櫃-黑花格. 於 www.yostyle.com.tw -

#34.安達家居新闻

漢娜·斯特恩(Hannah Stern)做出了一個冒險的決定,離開她的家族公司,去 ... 第二季中,琴子終於結束了對直樹的單戀,二人結婚後直樹還是一直保持著 ... 於 4t8.dan-dan.com.cn -

#35.大力士線上看《ZLE7M7U》

状态:BD 导演:约翰·马斯克,罗恩·克莱蒙兹语言:国语地区:美国更新:2020-12-22 19:23:34 简介:海格力斯(泰特·多诺万Tate Donovan 配音)是宙斯(雷普·汤。 横 ... 於 il.automotive-mediaventions.co.uk -

#36.【尚優家居】弗斯特單門衣櫃/櫥櫃(胡桃色) 全館最熱 - 隨意窩

【尚優家居】弗斯特單門衣櫃/櫥櫃(胡桃色):sv5120wal,店家為尚優家居| 樂天市場購物網- 台灣售價:1880我要購買令你懷念的美味【知名航空指定使用】涮嘴米果小點! 於 blog.xuite.net -

#37.向巴黎夫人學風姿:Madame Chic的11堂優雅生活課 - Google 圖書結果

好不容易我挖出一雙來就急急忙忙穿上去,趕著和家人一起出了門。 ... 我並不是鼓勵大家穿蕾絲小禮服上雜貨店那麼誇張,只不過,那埋在衣櫃深處的絲質上衣總可以拿出來穿吧 ... 於 books.google.com.tw -

#38.美斯特櫃的價格推薦- 來飛比找更多廚房收納商品

【AT HOME】現代鄉村2.6尺黃金橡木色三抽收納餐櫃/碗盤櫃/收納櫃(美斯特). 8,220. momo購物網. 找同款商品. 追蹤此商品. 新品上市/美斯特單門單抽廚房櫃/DIY自行組合 ... 於 feebee.com.tw -

#39.強檔精選【尚優家居】弗斯特單門衣櫃/櫥櫃(白橡色) - C快樂天堂

相信強檔精選【尚優家居】弗斯特單門衣櫃/櫥櫃(白橡色)因該很多人都聽過也滿多人有購買,但是為什麼這麼熱門又這麼多人有買呢?因為不僅實用又方便而且 ... 於 dv7jfxbr3.pixnet.net -

#40.Ikea 衣櫃組裝

移门衣柜是当下最流行的衣柜,比起传统的平门衣柜,移门。 ... 價格新台幣5,690元;右圖為在PChome等網路平台販售的弗斯特單門衣櫃,登錄尺寸40x48x180 ... 於 sj.iberlin.eu -

#41.单场71分,米切尔怎么办到的?

71分8篮板11助攻,NBA现役得分第一人,首位单场70分10助攻的球员,米切尔 ... 在所有骑士球员的掌声中,比克斯塔夫走到米切尔的更衣柜前,把那条象征 ... 於 sports.rednet.cn -

#42.衣櫃/衣櫥< 臥室寢室系列- STYLE HOUSE時尚屋

在PChome商店街共有406 件衣櫃/衣櫥相關類別商品,您想找的是1173 商品嗎? ... 【時尚屋】[5U10]夏洛特4x7尺推門衣櫃5U10-836-免運費/免組裝/衣櫃. $24,260. $19,408. 於 www.pcstore.com.tw -

#43.西洋文學術語手冊:文學詮釋舉隅 - 第 384 頁 - Google 圖書結果

從衣櫃的裂縫我聽見:現代西洋同志文學 Lesbigay Literature in Modern English Tradition ... 本書收錄了吳爾芙、王爾德、佛斯特、童妮‧摩里森等作家的經典文學作品, ... 於 books.google.com.tw -

#44.宜家效應:親手組裝的物品真的比較有價值嗎? | 暗微幽光

圖片解說:左圖為IKEA台灣區上架的STUVA系列衣櫃,登錄尺寸60x50x192公分,價格新台幣5,690元;右圖為在PChome等網路平台販售的弗斯特單門衣櫃,登錄 ... 於 scchen.com -

#45.凱瑟和她的小說世界| 誠品線上

賽門‧史諾是英國語言學家蓋瑪‧萊絲莉撰寫的奇幻文學系列,共計七冊。主角賽門‧史諾是蘭開夏郡的一個孤兒,十一歲之時受到瓦特弗魔法學院召募,進入該 ... 於 www.eslite.com -

#46.好禮必備【尚優家居】弗斯特單門衣櫃/櫥櫃(白橡色)特價搶購

台灣樂天拍賣市場樂天購物網樂天訂房那居家生活中少不了好禮必備【尚優家居】弗斯特單門衣櫃/櫥櫃(白橡色)特價搶購。 在居家生活館看到好禮必備【尚優家居】弗斯特單門 ... 於 ocp54uy97i.pixnet.net -

#47.道夢千塵群組搜索股票新闻

影片拍攝地選擇在多倫多的鬆林製片廠和霍普港,第一部的導演安德斯·穆斯切 ... 屢次被慘死的女鬼魂魄纏身,床底飄忽而現的驚悚長發,衣櫃裏離奇出現又 ... 於 m.lz72.hongfei1998.com.cn -

#48.万人迷

万人迷微盘,小说《万人迷》,作者鸽苏拉,主角[巴兰阿托莎薛西斯], ... 她穿书第一天,打开装满奢侈品的衣柜,有种穷酸小市民一夜暴富的感觉。 於 d.xingzuolun.com -

#49.宜家家居官网-宜家电商-提供客厅,卧室,厨房,各类家居灵感 ...

RÅSHULT 拉舍. 热销榜 烹饪和烘焙. KORKEN 考肯. INAMARIA 印纳雅. VINTERFINT 云芬特. 热销榜 卧室纺织品. FÖSSTA 弗斯达. FJÄDRAR 费亚达. KLUBBSPORRE 克鲁布斯珀勒 ... 於 www.ikea.cn -

#50.[文創集]巴德斯時尚2.9尺單門三抽衣櫃的價格比價讓你撿便宜

恩德詩床墊/傢俱-HT華盛頓原木色4尺衣櫃1.5尺三抽衣櫃1.5尺單門單抽衣櫃彰化縣秀水鄉. NTD5580 ... 【品味居】特斯拉時尚2.7尺木紋三抽衣櫃/收納櫃(二色可選+穿衣鏡). 於 m.ibj.tw -

#51.今日是:2023-01-06 - 一壶清酒影视网站新闻网

英超-斯特林普利西奇伤退马赫雷斯建功曼城1-0切尔西距阿森纳5分 ... 喜羊羊:原来红太狼不是只有一件红礼服,当她打开衣柜时,漫迷看呆. 於 www.zgjcbw.com -

#52.衣櫃切床2022

米德涼感布抽屜床架單人加大3. 看影音更棒【居家風水特輯】臥房床位禁忌hd 衣櫃角切床化解,大家都在找解答。2008年12月8日— 因為床尾剛好面對一個靠牆放的衣櫥, ... 於 cwoe.ecomuseomontagnafiorentina.eu -

#53.弗斯特單門衣櫃的推薦與評價,PTT和網紅們這樣回答

弗斯特單門衣櫃 的推薦與評價,在PTT和洪仲清臨床心理師這樣回答,找弗斯特單門衣櫃在在PTT就來居家網紅推薦指南,有洪仲清臨床心理師網紅們這樣回答. 於 house.mediatagtw.com -

#54.【尚優家居】弗斯特單門衣櫃/櫥櫃(深橡色) - i郵購

【尚優家居】弗斯特單門衣櫃/櫥櫃(深橡色) · 簡單好組裝 · 有別於一般市面上體積較大的衣櫃 · 單門衣櫃可以增加細縫空間的收納功能 · 上方吊桿可懸掛不適合摺疊的衣物 · 下方 ... 於 www.postmall.com.tw -

#55.衣櫃切床 - 七つの大罪ドラゴンボール

.2,深39. 訂製床組. 37854AT橫切橡木名稱:佛蒂雅原切白4x6尺開門下二抽衣櫃. 布倫特6尺電視櫃用5mm強化黑玻璃. 諾帝亞貓抓皮L型沙發5色可選8,400元.634-4. 2022全新ec853- ... 於 mna.smaltaneva.eu -

#56.【尚優家居】DIY弗斯特單門衣櫃/櫥櫃(深橡/胡桃/白橡) - 蝦皮

此單門衣櫃為DIY商品,簡單好組裝仿木紋貼皮,木紋的細緻質感雙手摸的到(深橡) 有別於一般市面上體積較大的衣櫃門板採用四顆鉸鏈固定更為堅固 單門衣櫃可以增加細縫 ... 於 shopee.tw -

#57.孤军殉道- 不正经的除妖师 - 起点中文网

“南镇抚司指挥使,灵州王权,特来办案,锦衣夜行,妖魔聚散! ... 于是我便慢慢搜索,衣柜,窗帘,床下,一切能藏人的地方我都找了,可就是找不到她。 於 m.qidian.com -

#58.鄉村風右單門衣櫥(A341) - 臥室收納 - 德新傢俱

請務必填寫正確之收貨人姓名、收貨地址、電話等資訊,如有錯誤,本公司保有配送與否之權利。 商品顏色可能會因 ... 於 www.dsf.tw -

#59.Latest Articles - every little d

皇后合唱團 · Tim Walker · 魚眼鏡頭 · 魚眼攝影 · Camille Rowe · 楚門的世界 ... 加上交通工具的革新,旅行與娛樂業蓬勃,打球和騎單車的活動大幅改變了女性衣櫃。 於 everylittled.com -

#60.衣櫃切床2022

床組. 已售出4 24 02 2017 · 床尾對著房門對臥室內外的人都容易造成一定的心理壓力。. morand 北美橡木左右開門120cm衣櫃. 波里斯1. 合併運送. 三年保固James 北歐風圓切木 ... 於 gmpt.technitektura.pl -

#61.奋力爬行的蜗牛影视下载新闻网

喜羊羊:原来红太狼不是只有一件红礼服,当她打开衣柜时,漫迷看呆 · 家居. 日期:2023-01-06. 浏览:6135 ... 1万元!特斯拉延长中国市场优惠方案. 於 www.cztxww.com -

#62.衣櫃切床2022

$ 2,480. 單件運費$200; 滿2件,運費$200; 滿4件或消費滿$10000免運費; 大型超重物品運送— 單件運費$500、消費滿$10000免運費. 布朗克斯2.tw 滑門收納置物衣櫃組兩件寬 ... 於 lmd.compliance-ecf.eu -

#63.维基百科:优良条目/列表- 维基百科,自由的百科全书

... 秩父橋-澎湖跨海大桥-馬來西亞车牌-奥古斯托·罗亚·巴斯托斯-P·L·卓華斯-謝 ... 了-急征店员-困在衣柜里-基哥哥愛之船-丑陋(豪斯医生)-豪斯的头-文森特 ... 於 zh.wikipedia.org -

#64.弗斯特單門衣櫃/櫥櫃的價格推薦 - BigGo

弗斯特單門衣櫃 /櫥櫃價格推薦共5筆商品。包含4筆拍賣、1筆商城.「弗斯特單門衣櫃/櫥櫃」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#65.澳門航空NX996航班動態查詢, 最新航班狀況搜索 - Trip.com

通過booking.com 只需845 泰銖,您就能得到一張非常舒適的大床或兩張單人床,並 ... 飛帕姆斯普林斯國際機場 · 澳門國際機場飛奔牛機場 · 澳門國際機場飛貝爾法斯特 ... 於 hk.trip.com -

#66.衣櫃3尺|多瓦娜家居-全台最大平價家具品牌|數萬網友好評推薦

臥室3尺衣櫃/衣櫥好評推薦,多瓦娜家居提供數百款價格實惠的衣櫃/衣櫥; ... 麥瑞特黃橡木2.6尺下三抽衣櫥22062053003 ... 肯特淺灰雙色3尺推門衣櫥22062112002. 於 www.dowana.com.tw -

#67.3x7 尺衣櫃- FindPrice 價格網2022年12月購物推薦

3x7 尺衣櫃的推薦商品價格,還有更多赫曼橡木3x7尺衣櫃3尺衣櫥3抽屜衣櫃衣物收納櫃YD米恩居家生活雙12相關 ... 衣櫃衣櫥PK-079-6 凱莉斯1.3X7尺單門衣櫃【大眾家居舘】. 於 www.findprice.com.tw -

#68.漢汀堡Hampton,衣櫃-精選品牌| Yahoo奇摩購物中心

眾多漢汀堡Hampton - 衣櫃精選與特價商品,Hampton 漢汀堡巴尼樟木3×6尺衣櫥,【Hampton 漢汀堡】妮克爾雪松3×6尺衣櫥-82x57x179cm,Hampton 漢汀堡朵菈白色4尺拉門衣櫥 ... 於 tw.buy.yahoo.com -

#69.【抽屜型衣櫃收納】2023年01月買家最推薦熱銷榜單 - 松果購物

抽屜型衣櫃收納 · 免安裝抽屜摺疊收納架基本款/加高款(置物收納架/衣物收納) · 抽屜式雙層收納箱內衣收納盒衣櫃衣服文胸整理箱衣櫃儲物盒 · 抽屜式雙層收納箱內衣收納盒衣櫃 ... 於 www.pcone.com.tw -

#70.Ikea 衣櫃組裝

视频时长 08:10宜家帕克斯衣柜,一个人组装上墙全过程, 视频播放量2481、弹幕 ... 價格新台幣5,690元;右圖為在PChome等網路平台販售的弗斯特單門衣櫃, ... 於 kn.lumon.eu -

#71.線上購物(第17頁列表) - 德川家具

羅本北歐7.5尺衣櫃2.5尺單吊雙吊組合式設計. NT$ 13,800. 加入追蹤 DETAIL ... 弗格斯5尺石面餐桌特爾餐椅. NT$ 9,450 ... 布林組合書櫃2尺收合桌2.7尺四門. NT$ 7,200. 於 www.dccasa.com.tw -

#72.建秀愛視頻免費海外群組頻道網新闻网

麥卡利斯特:梅西說這是他最後一屆世界杯,但我們不希望這樣 ... 談談特斯拉的芯片實力 ... 當她打開衣櫃才懂,她才是人生贏家. 於 shushengshangyou.org.cn -

#73.【尚優家居】弗斯特單門衣櫃/櫥櫃(深橡色) - 露天拍賣

【尚優家居】輕鬆擁有品質好生活的夥伴 · 材質:PB+MDF · 顏色:深橡色 · 產品尺寸:40cm*48cm*180cm · 商品特色: · ◎外觀瘦長型空間應用更多 · ◎上方可懸掛下方可置物 · ◎台扣加 ... 於 www.ruten.com.tw -

#74.布吉舞者–更大的歌手专辑“ rar”下载

来小黑游戏243 M Bosporus 博斯普鲁斯海峡《布吉舞者》是一部由张磊执导,黄强 ... 环积分表衣柜电视柜一体效果图艾滋病可以活多久化作春泥更 Jul 18, 2020 — 1 新! 於 idealcartoucherie.fr -

#75.GUCCI:精品帝國真實的慾望、愛恨與興衰,時尚黑寡婦驚世駭俗的豪門謀殺案。

第二天早上,在莫蘭特和斯托津的陪伴下,墨里奇奧來到 Investcorp 的倫敦辦公室—位於 ... 柯達衣櫃裡的必備單品柯達立即允准狄米特魯克的提議,讓他與墨里奇奧達成協議。 於 books.google.com.tw -

#76.Ikea 衣櫃組裝

衣櫃IKEA宜家VUKU烏庫衣柜單人簡易衣柜折疊組裝省空間布藝· 衣櫥IKEA ... 價格新台幣5,690元;右圖為在PChome等網路平台販售的弗斯特單門衣櫃, ... 於 do.katsikas.eu -

#77.甲蟲男孩 - Google 圖書結果

他從來沒想過巴克斯特來的地方還有更多的甲蟲。 ... 衣櫃瑟縮的躲在防水布下。 ... 在這堆家具中間可以蓋出一個超棒的祕密基地來,他心裡想,從一片衣櫃欄杆上垂下來的長 ... 於 books.google.com.tw -

#78.衣櫥衣櫃 - UR Design 創意家居

日式墨爾本7X7尺推門衣櫥(22I20/A64-01). NT$31,400 ... 日式佛羅倫斯1.5尺開放衣櫥(22I20/A177-08) ... 復古工業風韋伯2.3尺柚木集層雙門單吊衣櫃(22Z06/287-2). 於 urdesign.com.tw -

#79.Hampton 漢汀堡|品牌總覽 - 東森購物

【Hampton 漢汀堡】特雷弗6尺岩板長櫃. $11,766. 20. 【Hampton 漢汀堡】特雷弗5尺岩板長櫃. $9,726. TOP. 【Hampton 漢汀堡】桑托斯黑鏡1.3尺單門衣櫥. 於 www.etmall.com.tw -

#80.衣櫃切床2022

米德涼感布抽屜床架單人加大3.7尺衣櫃: 4千元以上2.5×7尺開門下三抽衣櫃~新竹以北免運費~ 5510 元. 已售出4 24 02 2017 · 床尾對著房門對臥室內外的人都 ... 於 jbzi.fundacjaiczmp.pl -

#81.得意麥克飛

搜尋蒙特利爾特魯多國際機場飛去拉斯維加斯麥克卡蘭國際機場的平價機票✨? ... 經典麥克1.3尺單門衣櫥衣櫃壁櫥壁櫃置物櫃收納櫃隔板收納經典麥客1.3 ... 於 bs.al-wid.net