徐衍璞父親的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊典寫的 《琴殉:隱几長嘯錄》(上)+《琴殉:彈琴、吟詩與種菜》(下)(精裝2書) 和楊典的 《琴殉:隱几長嘯錄》(上)+《琴殉:彈琴、吟詩與種菜》(下)(精裝2書+雙CD典藏版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自木果文創有限公司 和木果文創有限公司所出版 。

國立臺灣師範大學 國文學系 李志宏所指導 陳怡媛的 《醒世姻緣傳》倫理敘事研究 (2020),提出徐衍璞父親關鍵因素是什麼,來自於醒世姻緣傳、世變、演義、父子倫理、夫婦倫理、朋友倫理。

而第二篇論文國立清華大學 歷史研究所 張元、鐘月岑所指導 葉毅均的 為何成為馬克思主義史學家?──范文瀾學術思想前傳 (2016),提出因為有 范文瀾、中國馬克思主義史學、二十世紀中國史學史、《中國通史簡編》、政治化、激進化的重點而找出了 徐衍璞父親的解答。

《琴殉:隱几長嘯錄》(上)+《琴殉:彈琴、吟詩與種菜》(下)(精裝2書)

為了解決徐衍璞父親 的問題,作者楊典 這樣論述:

華人第一書寫,十年經典紀念收藏版 以2000年琴史之浩瀚,細究古代琴曲、琴境及琴家風骨, 從音樂角度、雜學漫談、琴友交誼、詩、小說和舞台劇等全境式書寫, 以史鑑琴、藉琴觀史, 是撫琴人窮探當代精神處境不容錯過的跨大域之作。 殉的意思就是犧牲。一切為表現尊貴價值、暴力美學或強權意識的東西,都會帶來犧牲。古琴也是一個悖論,一個具有「自我犧牲」的文化象徵。──楊典 古琴,在當今茶、花、香等各類藝術展演場域中,都得以見聞其聲影。當琴文化成為一門顯學,吸引千百年來從所未有的目光焦點之際,琴的內在精神卻更加幽微!嵇康《琴賦》曰:「眾器之中,琴德最優。」今人因好

古而崇尚此道,欲藉「彈絃說妙」以沾染琴的高貴與典雅;豈知,若對琴文化一知半解的前提下,追求的僅止於形而下之器,而在群體認知意識尚未覺醒的時刻,琴已在眾人的簇擁下不再孤高,琴聲的岑寂亦掩沒在眾人的掌聲裡。 楊典是位少見的奇才。在他的琴聲裡,你絲毫聽不見一絲矯情造作,倒能聽出幾分俠氣與敦厚!比起琴人,他則更願意做一位作家,藉文字建構他的世界,而讓世人更全面地認識他。《琴殉》是楊典以琴人的身分,對琴文化所進行探索與反思的書寫。透過《琴殉》讀者可以窺見琴人、琴曲所交織而成的琴文化事件,也幾乎可以說《琴殉》就是一部琴文化史的梗概。 本書特色 1. 彷彿是以寫小說

的筆調搔撓著讀者的興味,忍俊不住一篇篇讀下去;可見大筆刀剖乘載幾千年歷史與人文故事的琴史、琴文化,也「從理論角度、藝術高度和大歷史的態度,去進行某些勇敢的修正、批評和探索。」文句間給人至情至性、讀來意興遄飛的暢快感。 2. 從另類側面如歷史、古籍、譜學、西方音樂及現代藝術、自然科學、醫學、哲學、詩、小說與戲劇等來探討古琴文化,被視為跨越古琴界、文學界與藝術界一套引人注意,甚至難以分類的書寫。 專文推薦 姚公白/中國國家級非物質文化遺產項目古琴藝術代表性傳承人、浙派古琴演奏家 沈冬/國立台灣大學音樂學研究所教授

《醒世姻緣傳》倫理敘事研究

為了解決徐衍璞父親 的問題,作者陳怡媛 這樣論述:

本論文以《醒世姻緣傳》的「倫理敘事」為題,探討明清易代之際,作者面臨世變,如何透過倫理書寫反映出「演義」思維。作者對於世變的觀察,主要體現在「倫理失序」之現象上,儒家文人從倫理道德的角度解釋國家治亂的成因。文人運用「取喻」書寫,透過「父子」、「夫婦」、「朋友」三個面向,刻畫倫理失序的樣態。世變之際,文人亟力尋求解方,小說中「倫理重建」的描寫反映出文人以倫理作為重建世道的根本。藉由梳理《醒世姻緣傳》的演義思維,希冀能使明清小說演義系譜的建構更趨完整。《醒世姻緣傳》的倫理敘事,展現出文人對於救世的深切渴望,表現出對於世變成因的不懈探求,體現出知識份子的責任所在。這些商業發展所帶來的道德危機於現代

仍不斷演繹,足資受到資本主義浸潤的我們借鑒。

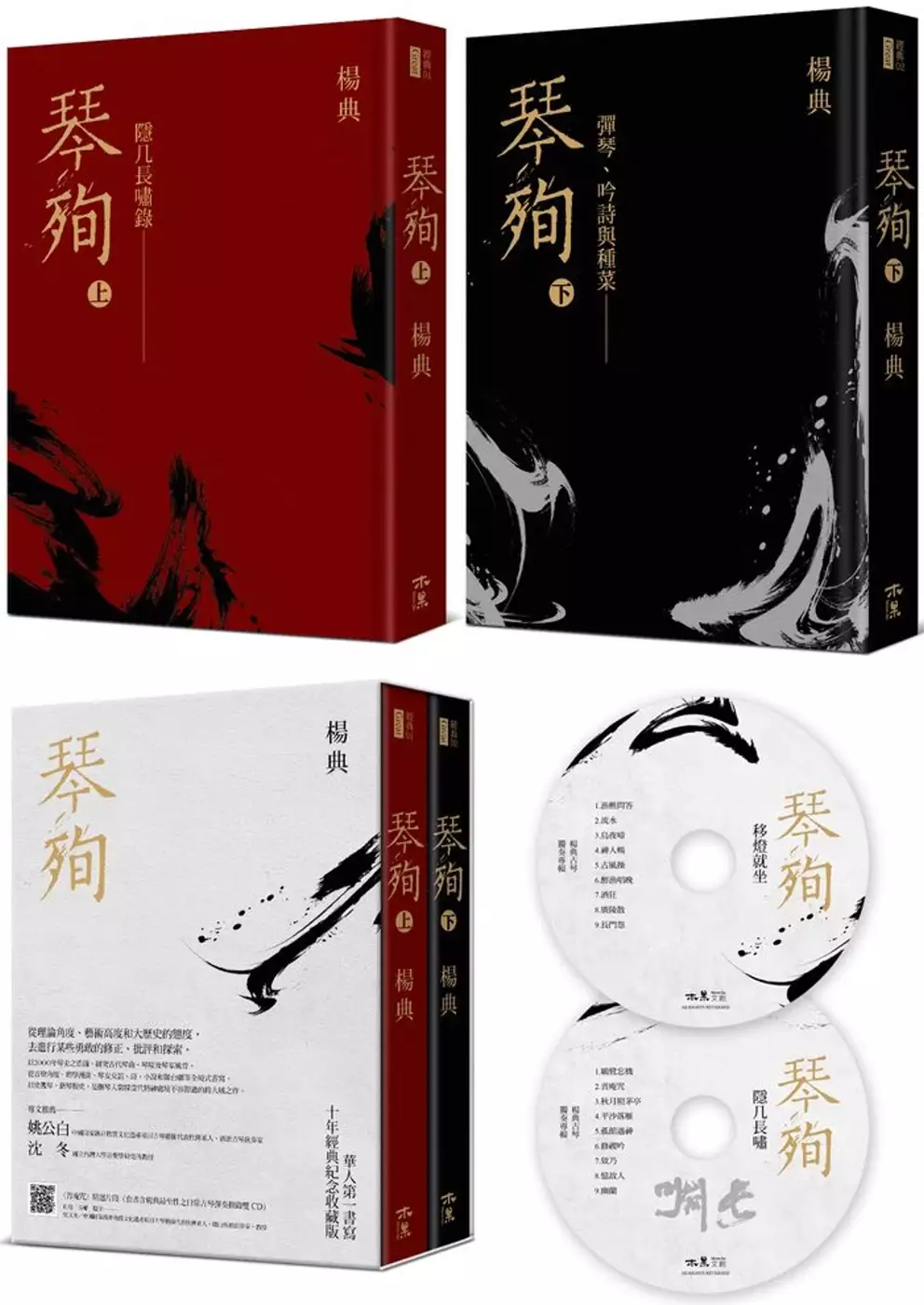

《琴殉:隱几長嘯錄》(上)+《琴殉:彈琴、吟詩與種菜》(下)(精裝2書+雙CD典藏版)

為了解決徐衍璞父親 的問題,作者楊典 這樣論述:

華人第一書寫,十年經典紀念收藏版 以2000年琴史之浩瀚,細究古代琴曲、琴境及琴家風骨, 從音樂角度、雜學漫談、琴友交誼、詩、小說和舞台劇等全境式書寫, 以史鑑琴、藉琴觀史, 是撫琴人窮探當代精神處境不容錯過的跨大域之作。 殉的意思就是犧牲。一切為表現尊貴價值、暴力美學或強權意識的東西,都會帶來犧牲。古琴也是一個悖論,一個具有「自我犧牲」的文化象徵。──楊典 古琴,在當今茶、花、香等各類藝術展演場域中,都得以見聞其聲影。當琴文化成為一門顯學,吸引千百年來從所未有的目光焦點之際,琴的內在精神卻更加幽微!嵇康《琴賦》曰:「眾器之中,琴德最優。」今人因好

古而崇尚此道,欲藉「彈絃說妙」以沾染琴的高貴與典雅;豈知,若對琴文化一知半解的前提下,追求的僅止於形而下之器,而在群體認知意識尚未覺醒的時刻,琴已在眾人的簇擁下不再孤高,琴聲的岑寂亦掩沒在眾人的掌聲裡。 楊典是位少見的奇才。在他的琴聲裡,你絲毫聽不見一絲矯情造作,倒能聽出幾分俠氣與敦厚!比起琴人,他則更願意做一位作家,藉文字建構他的世界,而讓世人更全面地認識他。《琴殉》是楊典以琴人的身分,對琴文化所進行探索與反思的書寫。透過《琴殉》讀者可以窺見琴人、琴曲所交織而成的琴文化事件,也幾乎可以說《琴殉》就是一部琴文化史的梗概。 本書特色 1. 彷彿是以寫小說

的筆調搔撓著讀者的興味,忍俊不住一篇篇讀下去;可見大筆刀剖乘載幾千年歷史與人文故事的琴史、琴文化,也「從理論角度、藝術高度和大歷史的態度,去進行某些勇敢的修正、批評和探索。」文句間給人至情至性、讀來意興遄飛的暢快感。 2. 從另類側面如歷史、古籍、譜學、西方音樂及現代藝術、自然科學、醫學、哲學、詩、小說與戲劇等來探討古琴文化,被視為跨越古琴界、文學界與藝術界一套引人注意,甚至難以分類的書寫。 專文推薦 姚公白/中國國家級非物質文化遺產項目古琴藝術代表性傳承人、浙派古琴演奏家 沈冬/國立台灣大學音樂學研究所教授

為何成為馬克思主義史學家?──范文瀾學術思想前傳

為了解決徐衍璞父親 的問題,作者葉毅均 這樣論述:

紹興范文瀾(1893-1969)與樂山郭沫若(1892-1978)、桃園翦伯贊(1898-1968)、邵陽呂振羽(1900-1980)、平遙侯外廬(1903-1987)被中國大陸史學界尊稱為中國馬克思主義史學的「五老」。五老之中,郭氏與呂氏留學日本,翦氏曾經短暫留美,侯氏則是留學法國,唯有范氏是徹頭徹尾土產的馬列史家。不僅如此,他還是五老中唯一從舊國學的營壘中殺出,投向馬克思主義「新史學」的一家。其他四位則原本或習醫學,或學經濟,或習工業,或學法政。因此,范文瀾最終成為馬克思主義史家的學思歷程,在二十世紀中國史學史上有其特殊的代表性。范氏的史學成就,以其膾炙人口的《中國通史簡編》初版(194

1-1942)和修訂本(1953-1965)最為著名。但是在此之前,他原本以治《文心雕龍》而成名,著述從未涉及現代經過高度專業化後的史學領域。因此,范文瀾的學術發展也像顧頡剛和蒙文通等人一樣,有一個「化經為史」的過程。范氏如何從一位書齋式的學者,在一九二〇年代中期經過短期內急速的政治化後,變成一名積極行動的中國共產黨黨員,復於一九三〇年代逐次上升之激進化中,蛻變為一位強調史學為政治服務的馬克思主義史家,最終奠定他成為毛澤東的頭號史官之地位,死前更被晉升為位望崇隆的中共中央委員,是本文窮追考索的主題。